윤휴

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

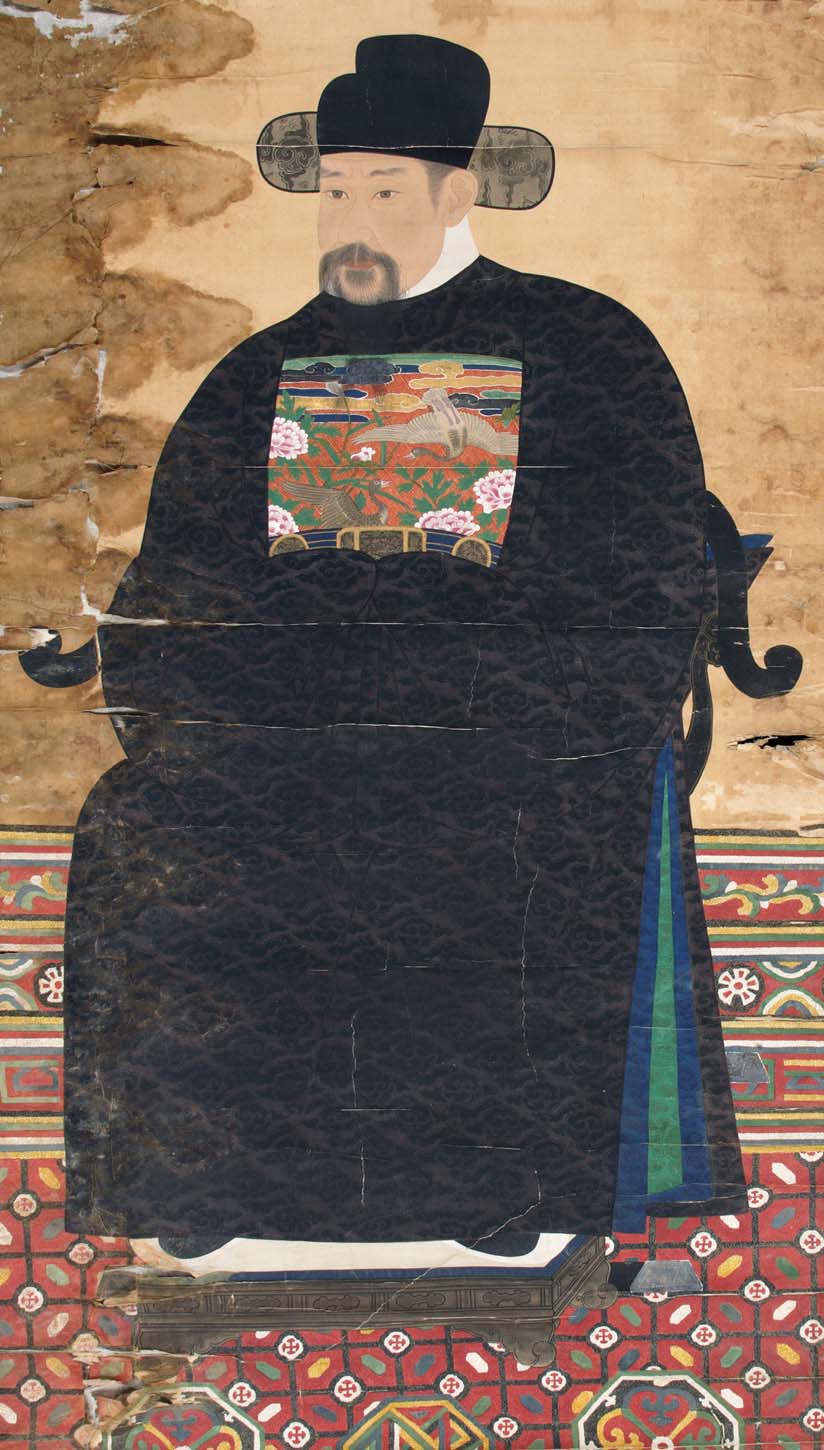

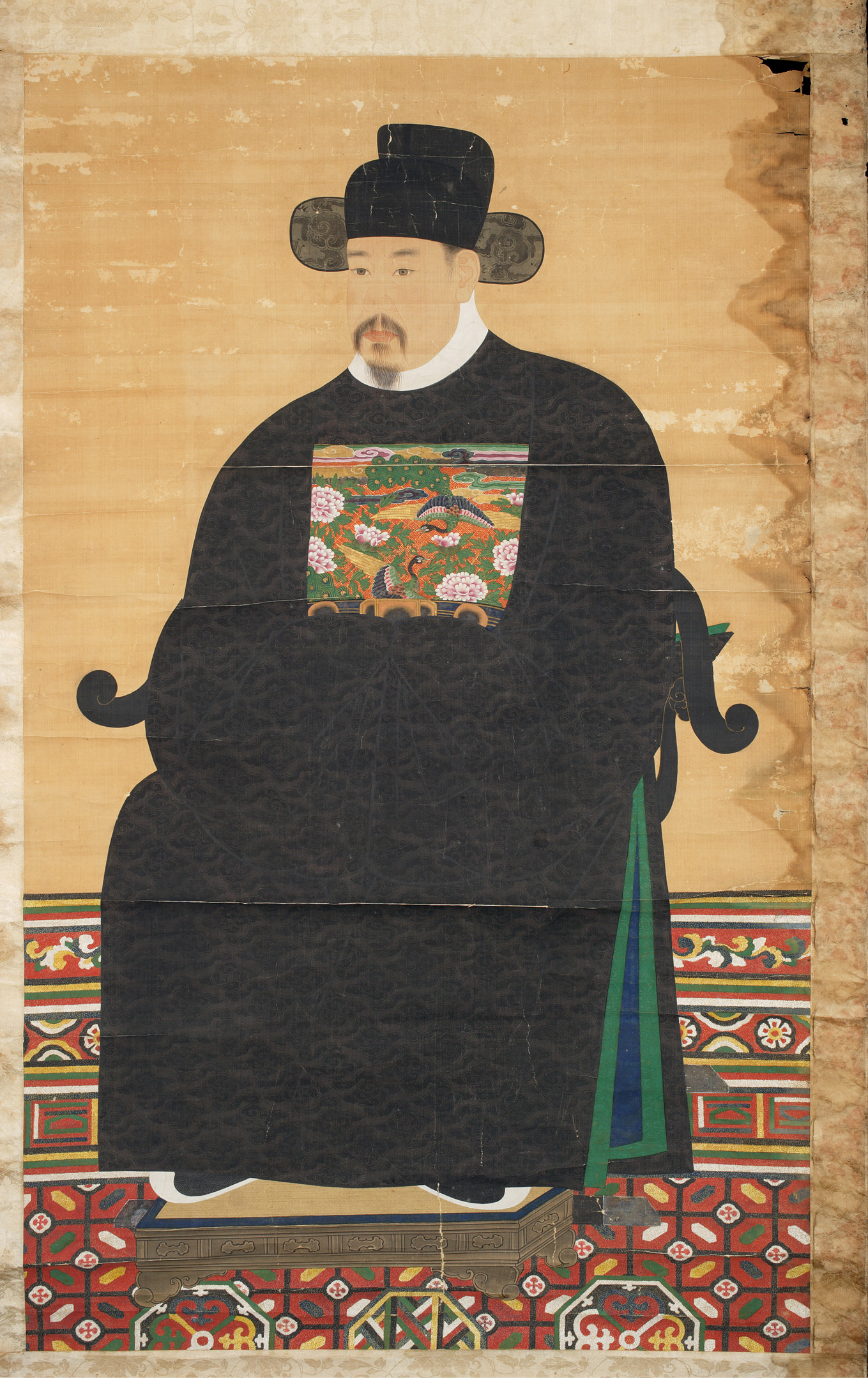

윤휴는 조선 후기의 문신이자 학자로, 1617년 경주에서 태어났다. 그는 소론에 속했으며, 어려서부터 학문에 정진하여 송시열, 허목 등 당대의 명사들과 교류했다. 특히 주자학에 대한 비판적인 시각과 독자적인 학문 체계를 통해 이황, 이이의 이기설을 비판하며 성리학의 틀을 벗어난 새로운 해석을 시도했다. 그는 관직에 여러 번 추천되었으나 학문 연구를 이유로 사퇴했고, 예송 논쟁과 북벌론을 둘러싸고 정치적 갈등을 겪었다. 특히, 송시열과의 갈등은 심화되어 절교에 이르렀으며, 1680년 경신환국으로 인해 갑산으로 유배된 후 사사되었다. 이후 신원과 복권이 이루어졌으나, 그의 사상은 오랫동안 논란의 대상이 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 청남 - 심광수

심광수는 조선 시대 남인 산림으로, 척화론을 주장하고 예송논쟁에 참여하여 3년설을 주장하다 유배되어 사망했으나, 사후 이조참판에 추증되고 청안군에 추봉된 인물이다. - 청남 - 허목

조선 후기의 문신이자 학자, 서예가인 허목은 예송 논쟁에서 남인의 핵심 논객으로 활동하며 청남의 수장 역할을 하였고, 문과에 급제하지 않았음에도 학문적 능력을 인정받아 이조판서와 우의정을 역임했으며, 전서에 뛰어난 재능을 보여 동방 제1인자로 칭송받았다. - 남원 윤씨 - 윤영찬

윤영찬은 언론인 출신 정치인으로, 동아일보 기자, NHN 이사, 네이버 부사장을 거쳐 문재인 정부 국민소통수석을 역임하고 2020년 국회의원에 당선되었으며, 카카오 뉴스 편집 외압 논란이 있었다. - 남원 윤씨 - 윤영철

윤영철은 서울대 법학과를 졸업하고 고등고시에 합격하여 법정국장, 고등법원 부장판사, 지방법원장을 거쳐 대법관을 역임한 법조인으로, 헌법재판소장 퇴임 후에도 사회 공헌 활동에 참여했다. - 윤휴 - 경신환국

경신환국은 1680년 숙종 때 서인이 유악 사건과 삼복의 변을 계기로 남인을 몰아내고 정권을 장악한 사건으로, 서인이 요직을 차지하며 조선 정계가 서인 중심으로 재편되었다. - 윤휴 - 권시

조선 중기 문신이자 학자인 권시는 효종 때 공조좌랑으로 등용되어 승정원 승지, 한성부 우윤 등을 역임했으나, 상복 문제 당쟁으로 파직 후 학문 연구와 후학 양성에 힘썼고 사후 의정부 좌찬성으로 추증, 도산서원에 배향되었다.

2. 생애

1617년 경상북도 경주에서 남원 윤씨 윤효전(尹孝全)과 경주 김씨 부인 사이에서 태어났다.[2] 1636년 병자호란 때 속리산으로 피난하여 송시열을 처음 만났고, 인조가 청나라에 항복했다는 소식을 듣고 과거에 응시하지 않기로 결심하였다. 이후 충청도 공주 등지에서 학문에 전념하며 송시열, 송준길, 유계 등과 교류했다.[2]

조정에서 예빈시정(禮賓寺正), 사헌부 지평(持平) 등 여러 관직을 제수했으나 학문 연구를 위해 사양하고 물러났다. 그러나 1660년 효종의 상례를 둘러싼 예송 논쟁이 발생하면서 주요 인물로 부상했으며,[3] 1674년 인선왕후의 상례 때 벌어진 2차 예송 논쟁에도 깊이 관여하였다.

현종 말년인 1674년, 청나라에서 오삼계, 정경 등이 삼번의 난을 일으키자, 이를 명나라를 도울 기회로 삼아 춘추대의에 의거한 북벌을 실행해야 한다는 상소를 올렸다. 숙종 즉위 직후에도 같은 내용의 상소를 다시 올렸다.[7]

1680년 경신환국으로 남인 세력이 실각하면서 함경도 갑산으로 유배되었고, 같은 해 숙종의 명으로 사약을 받고 세상을 떠났다.[4]

2. 1. 생애 초기

병자호란 이후 학문에 전념하기로 결심한 윤휴는 충청도 공주 등지에서 송시열, 송준길, 유계 등 당대의 학자들과 교류하며 학문적 기반을 다졌다.[2] 이후 그의 학문적 명성이 알려지면서 관직에 임명되기도 하였다. 예빈시정(禮賓寺正), 사헌부 지평(持平) 등에 임명되었으나, 학문 연구에 더욱 집중하기 위해 관직에서 물러났다. 이후에도 여러 차례 관직 제수가 있었지만 주로 학문 활동에 전념하였다.2. 1. 1. 출생과 가계

백호 윤휴는 1617년 10월 14일 한성부에서 태어났다. 아버지는 사헌부 대사헌을 지낸 윤효전(尹孝全)이고, 어머니는 경주 김씨로 첨지중추부사 간서재(澗西齋) 김덕민(金德民)의 딸이다. 외할아버지인 김덕민은 그의 첫 스승이기도 했다. 처음 이름은 정(鍞)이었으나 25세 때 휴(鑴)로 고쳤다. 처음 자(字)는 두괴(斗魁)였고, 뒤에 희중(希仲)으로 바꾸었다. 아버지 윤효전은 첫 부인 윤씨와 사별한 후 두 번째 부인인 경주 김씨에게서 윤휴를 늦게 얻었으며, 윤휴에게는 6년 연상의 서형(庶兄) 윤영(尹鍈)이 있었다. 그 외에도 아버지 윤효전은 첩에게서 여러 서자와 서녀를 두었는데, 첩 중 한 명은 충무공 이순신의 첩이 낳은 서녀였다. 어릴 적 이름은 아버지의 친구 정한강(鄭寒崗)이 지어준 갱(Kaeng)이었다.[2]

윤휴의 가계는 학문적으로 깊은 연원을 가지고 있었다. 고조부 윤자관(尹子寬)은 정암 조광조(趙光祖)의 문하에서 성리학을 공부하다 기묘사화에 연루되었다. 증조부 윤호(尹虎)는 생원으로 성균관 유생으로 수학한 뒤 관직에 나아가 이조참판에 이르렀다. 할아버지 윤희손은 이황의 문인 이중호(李仲虎)와 할아버지 윤자관의 이종사촌이자 문인인 당문부수(唐文副守) 이준(李準)에게서 학문을 배웠으며, 조광조를 흠모하여 스스로 호를 정제(靜齋)라 하였다. 선무랑을 지냈으나 33세에 요절하였고, 사후 아들 윤효전의 공으로 의정부 영의정에 증직되고 대성부원군에 추증되었다. 아버지 윤효전은 서경덕(徐敬德)의 손제자로, 서경덕의 제자인 민순(閔純)에게서 수학하였다.

가문의 당색은 본래 북인이었다가 소북(小北) 계열이 되었다. 아버지 윤효전은 광해군 때 임해군의 옥사를 처리하는 데 관여했고, 대사헌, 지의금부사 등을 지냈다. 그러나 1617년(광해군 9) 사헌부 대사헌으로서 인목대비 폐위에 반대하다가 경주 부윤으로 좌천되었다. 이러한 아버지의 북인으로서의 활동과 광해군 정권 참여 경력은 훗날 서인 세력이 윤휴의 가계 전력을 문제 삼는 빌미가 되었다.

윤휴는 19세에 권씨 부인과 결혼했다.[2] 1636년 병자호란이 일어나자 속리산으로 피난하였고, 그곳에서 처음으로 송시열을 만났다. 인조가 청나라에 항복했다는 소식을 듣고 큰 충격을 받아 과거를 보지 않기로 결심하였다. 이후 충청도 공주로 이주하여 학문에 전념하며 송시열, 송준길, 유계 등 여러 학자들과 교류했다.[2]

2. 1. 2. 불우한 유년기

경상북도 경주군(현재의 경주시)에서 태어났다. 아버지 윤효전은 관료이자 학자로 당색은 북인 중 소북(小北)에 속했다. 그가 태어날 무렵 경주를 방문했던 아버지 윤효전의 스승 중 한 사람인 정구(鄭逑)는 늦게 얻은 아들인 그에게 특별히 '두괴'(斗魁)라는 아명을 지어주었다.그의 외할머니 신씨(申氏)는 임진왜란 당시 충청남도 대전에 피난해 있다가 왜적을 만나 절의를 지키기 위해 스스로 목숨을 끊었다. 이 일이 조정에 알려져 마을에 정문(旌門)이 세워졌고, '삼강행실도'(三綱行實圖) 증보판에도 기록되었다.

윤휴는 3세 때 경주 부윤으로 있던 아버지 윤효전이 갑자기 세상을 떠나자 여주 선산에 장례를 치렀다. 이후 잠시 서울에서 살았으나, 1623년 이괄의 난이 일어나자 여주로 피난하여 숨어 지냈다. 이후 불우한 유년기를 보냈다. 정묘호란과 병자호란 때는 외가가 있는 충청북도 보은군 삼산으로 피난하여 가족들을 이끌고 외할아버지 김덕민(金德民), 계외조모, 어머니와 함께 머물면서 외할아버지에게 글을 배웠다.

1623년 인조반정으로 아버지의 당파였던 북인 정권이 몰락하고 서인이 집권하자, 그는 관직에 나갈 생각을 단념하고 당색 문제에서 비교적 자유로울 수 있었다.

2. 1. 3. 소년기

경상북도 경주군(현재의 경주시)에서 태어났다. 어려서부터 총명하여 한자를 배우면 열 자를 깨우쳤고, 불과 2년 만에 경서를 외워 주위를 놀라게 했다고 전해진다. 이후 조식과 학문적으로 가까웠던 성운의 서실에서 독서하며 《황극경세서》를 접했다. 성장하면서 이수광의 아들인 이민구와 이원익의 문하에 출입하며 성리학을 배웠다.

스승 중 이수광은 왕족 출신의 실학자였고, 이원익 역시 왕족이자 남인의 거두였다. 이원익은 남인이었음에도 불구하고 인조반정 이후 서인 중심의 조정에서 그의 영향력을 인정받아 특별히 영의정으로 초빙될 정도의 거물이었다. 또한 이원익은 윤휴의 이복형인 윤영의 장인이기도 했다(이원익의 서녀가 윤영의 아내). 이러한 인연 덕분에 윤휴는 어린 나이에도 의정부 영의정을 지낸 남인 거물 이원익의 문하에 출입하며 가르침을 받을 수 있었다. 이원익 문하에서 수학하며 15세 연상인 그의 손녀사위 미수 허목과도 만나 교류하기 시작했다.

이괄의 난이 일어나자 여주로 피신했다가 한성으로 돌아왔고, 정묘호란 때에는 충청북도 보은 삼산의 외가로 피신했다가 돌아왔다. 1633년에는 추탄 오윤겸을 찾아가 그의 문하에도 출입하였다.

이원익과 오윤겸이 세상을 떠난 후에도 윤휴는 이민구, 허목 등과 교류하며 학문과 시국에 대한 의견을 나누었다. 이들과의 교류 및 스승 이수광, 이원익의 영향으로 실학 사상의 기초를 접하게 되었다. 28세 때 경기도 여주군 금사면 백호리에 정착하였고, 이곳 지명을 따서 자신의 호를 '백호(白湖)'라 지었다. 이후 그의 후손들은 이곳에 대대로 살게 되었다.

2. 2. 학문 연구 활동

1636년 병자호란 때 속리산으로 피신했던 윤휴는 인조가 청나라에 항복했다는 소식을 듣고 과거를 통해 관직에 나아갈 뜻을 접었다.[2] 이후 충청도 공주 등지로 거처를 옮겨 학문 연구에 전념하는 삶을 선택했다.[2] 조정에서 예빈시정(禮賓寺正), 지평(持平) 등 여러 관직을 제수했으나, 학문에 집중하기 위해 사양하고 물러났다. 그의 학문 연구는 이후 효종과 인선왕후의 상례에 관한 예송 논쟁에서 주요한 역할을 하는 배경이 되었다.[3]2. 2. 1. 청소년기

1617년 경주에서 부윤(府尹) 윤효전(尹孝全)과 경주 김씨 부인 사이에서 태어났다.[2] 아버지의 친구인 정한강(鄭寒崗)이 어릴 적 이름으로 '갱'(Kaeng)을 지어주었다.[2] 남원 윤씨 가문 출신으로, 19세에 권씨 부인과 혼인하였다.[2]1635년(인조 13년) 19세 때, 속리산 복천사(福泉寺)에서 당시 학계에서 명성을 얻기 시작하던 송시열을 만나 3일간 정치와 학문에 대해 토론하였다. 윤휴의 깊이 있는 견해와 막힘없는 달변에 송시열은 “30년간의 나의 독서가 참으로 가소롭다”고 자탄할 정도로 깊은 인상을 받았다. 송시열의 소개로 송준길, 허적, 윤선거, 윤선도 등 당대의 주요 인물들과 교류하게 되었다.

이후 허목, 권시, 권준, 이유(李𣞗), 장중함, 이해(李澥), 윤선도, 허적 등 남인계 인사들과 가깝게 지냈으며, 1659년 기해예송 문제가 불거지기 전까지는 송시열, 송준길, 이유태, 유계, 윤선거 등 서인계 인사들과도 폭넓게 교류하였다. 송시열은 윤휴의 이모부의 아들들인 송규정, 송규렴 형제의 스승이기도 했다. 윤휴의 명성은 널리 퍼져, 허적의 조카이자 송시열의 문인이었던 민정중, 민유중 형제는 같은 여주 출신으로서 윤휴의 집을 자주 방문하며 교유했다.

송시열은 윤휴의 가계가 본래 북인 계열이었다가 남인을 지지하는 쪽으로 기운 것에 대해 안타까움을 표하기도 했다. 그럼에도 윤휴는 유천 시절부터 송시열, 송준길, 이유태, 유계, 심지원, 윤선도, 윤문거, 윤선거 등 서인 계열 학자들과도 만나 학문을 논하며 교분을 쌓았다. 특히 민정중과 민유중 형제는 윤휴를 각별히 여겨 그가 살던 여주를 자주 찾았다고 전해진다. 민정중은 윤휴의 소박하고 학문에 정진하는 삶을 시로 표현하며 안빈낙도의 모범으로 칭송하기도 했고, 민유중은 “윤휴의 풍모를 보면 봄바람 같고, 그의 말을 들으면 경전에 통달하고 고금의 이치를 꿰뚫어 사람을 감동시켜 귀 기울이게 하니 어찌 존경하지 않으리오”라며 그의 인품과 학식을 높이 평가했다. 그의 수려한 외모와 뛰어난 시문(詩文) 재주, 달변은 많은 선비들을 매료시키는 요소였다. 다만 권대운은 그가 자신의 주장을 굽히지 않는 점을 단점으로 지적하기도 했다.

1636년 병자호란이 발발하자 외가가 있는 보은군 삼산으로 피신하였다. 이때 인조가 청나라에 항복했다는 소식을 듣고 큰 충격을 받아 국가적 치욕에 분개하며 과거를 통해 관직에 나아갈 뜻을 접고 학문 연구에만 전념하기로 결심했다.[2] 이후 충청도 공주 유천(현재 대전광역시 유천동)으로 이주하여 학문에 몰두하기도 했으나, 주로 여주에서 젊은 시절을 보냈다. 이 시기 송시열과 만나 함께 눈물을 흘리며 복수설치(復讐雪恥)를 다짐하기도 했다. 이때부터 약 10여 년간 오로지 학문에만 힘써 중용, 대학, 효경 등 유교 경전에 대해 독자적인 해석을 제시하고, 기존의 장구(章句)와 주(註)를 비판적으로 검토하며 수정하는 작업에 몰두하였다. 그의 학문적 명성이 높아지자 조정에서 여러 차례 벼슬을 내렸으나 모두 사양하고 학문에만 정진했다.

2. 2. 2. 이이, 성혼의 문묘종사 반대 운동

인조 즉위 초부터 율곡 이이와 우계 성혼의 문묘 종사를 둘러싼 논란이 있었다. 이때 남인 중에서 이이와 성혼의 문묘 종사를 반대한 핵심 인물은 허목, 윤선도, 그리고 윤휴였다.[8]허목은 이이를 유학자의 옷을 입은 불교 승려라고 비판했으며, 윤휴 역시 허목과 같은 관점에서 이이를 비판했다. 윤휴는 이이가 『성학집요』(聖學輯要) 서문에서 제시한 학습 방법론, 즉 "먼저 요로(要路)를 찾아서 문정(門庭)을 확실히 연 후에 정해진 방향 없이 널리 배우라"는 주장이 크게 잘못되었다고 지적했다. 그는 이러한 방식이 근본을 세우기도 전에 요로와 문정을 얻으려는 것으로, 불교(佛家)의 학습 방식이며 공자의 가르침과는 다르다고 비판했다.[9]

윤휴에 의하면 이이의 사상은 불교적인 요소에 가깝다고 보았으며, 이를 유교의 본질과는 다르다고 주장했다. 이이가 젊은 시절 잠시 불교에 귀의했던 경험을 남인 측에서는 비판의 근거로 삼기도 했다.[8] 이이는 서인의 학문적, 정신적 지주였기 때문에, 그에 대한 비판은 서인 세력의 강한 반발을 불러일으켰고, 이는 이후 정치적 갈등의 중요한 원인이 되었다.

2. 2. 3. 관직 추천 사퇴와 학문 몰두

1635년(인조 13년) 19세 때, 윤휴는 당대의 학자로 이름을 알리기 시작하던 송시열을 속리산 복천사(福泉寺)에서 만나 3일간 정치와 사물에 대해 깊은 토론을 나누었다. 그의 뛰어난 식견과 달변에 감탄한 송시열은 "나의 30년 독서가 참으로 보잘것없다"고 할 정도로 윤휴의 학문적 깊이를 인정했다. 송시열의 소개로 송준길, 허적, 윤선거, 윤선도 등 여러 명망 있는 인사들과 교류하게 되었다.이후 허목, 권시, 권준, 이유(李𣞗), 장중함, 이해(李澥), 윤선도, 허적 등 남인 계열 인사들과 가깝게 지냈으며, 1659년 기해예송 문제가 불거지기 전까지는 송시열, 송준길, 이유태, 유계, 윤선거 등 서인 계열 인사들과도 폭넓게 교류했다. 특히 송시열의 문인이자 같은 여주 출신인 민정중, 민유중 형제는 윤휴의 집을 자주 찾아올 정도로 그를 각별히 여겼다. 민유중은 윤휴의 인품과 학문에 대해 "그의 기품을 보면 봄바람과 같고, 그의 말을 들으면 경전에 통달하고 옛것과 지금의 것을 꿰뚫어 사람을 감동시켜 귀 기울이게 하니 어찌 존경하지 않으리오"라며 높이 평가했다.

1636년 병자호란이 일어나자 윤휴는 외가가 있는 보은군 삼산으로 피신했다.[2] 인조가 청나라에 항복했다는 소식을 듣고 큰 충격을 받아 국가적 치욕에 분개하며 관직에 나아가지 않고 학문 연구에만 전념하기로 결심했다.[2] 그는 송시열과 함께 눈물을 흘리며 복수설치(復讐雪恥)를 다짐하기도 했다. 이후 충청도 공주 유천(현재 대전광역시 유천동)으로 이주하여 학문에 몰두하기도 했으나, 주로 여주에서 젊은 시절을 보냈다.[2]

병자호란 이후 약 10여 년간 윤휴는 오로지 학문에만 힘썼다. 그는 유교의 주요 경전인 중용, 대학, 효경 등에 대해 독자적인 해석을 시도했으며, 기존의 장구(章句)와 주(註)를 비판적으로 검토하고 수정하는 작업에 몰두했다. 그의 깊은 학문과 독창적인 견해는 널리 알려져 조정에서 여러 차례 벼슬을 제수했으나, 그는 학문 연구에 전념하기 위해 모두 사양하고 관직에 나아가지 않았다.

2. 2. 4. 중매결혼 옹호와 연애결혼 비판

조선 후기, 신분제가 흔들리면서 연애 결혼이 나타나고 과부의 재혼도 증가했다. 민간에서는 과부를 자루에 넣어 데려가는 '보쌈'이라는 풍습이 재혼의 한 형태로 여겨지기도 했다.윤휴는 이러한 사회 변화를 인륜이 땅에 떨어진 현상이라며 강하게 비판하고 중매결혼의 정당성을 강조했다.[11] 그는 남녀가 결혼할 때 반드시 부모를 통하고 중매를 거쳐야 한다고 주장하며, 그 이유를 다음과 같이 설명했다.

: 남자가 전적으로 혼자 장가들지 않고 여자는 전적으로 혼자 시집가지 않는다. 반드시 부모를 통하고 중매를 필수로 한다. 이는 무엇 때문인가? 부끄러움을 멀리하고 음란함을 방지하기 위해서다.[11]

이러한 생각은 그의 저서 '독서기'에서도 나타난다. 그는 당시 조선의 결혼이 대부분 부모가 개입된 중매결혼이었음을 언급하며,[11] 연애 결혼을 일종의 음란함으로 규정하고 이를 방지하기 위해 부모의 개입과 중매결혼을 옹호했다.

2. 2. 5. 주자학 비판과 관료 생활 사퇴

1636년 병자호란이 발발하자 외가가 있던 보은군 삼산으로 피신하였다. 이때 겪은 국가적 치욕에 한을 품고 관직에 나아가는 것을 단념, 학문 연구에 전념하기로 결심했다. 이후 공주 유천(현재 대전광역시 유천동) 등지에서 지내기도 했으나, 주로 여주에서 젊은 시절을 보내며 학문에 몰두했다. 이 시기 송시열과 함께 청나라에 대한 복수설치(復讐雪恥)를 다짐하기도 했다. 약 10여 년간 학문에만 정진하여 중용, 대학, 효경 등 유교 경전에 대해 독자적인 해석을 시도하고, 기존의 장구(章句)와 주(註)를 수정하는 작업에 힘썼다. 그의 학문적 명성이 높아지자 조정에서 여러 차례 벼슬을 제수했으나 모두 사양하며 학자의 길을 걸었다.인조 재위기부터 율곡 이이와 우계 성혼의 문묘 종사(文廟 從祀)를 둘러싼 논쟁이 있었다. 남인 진영에서는 허목, 윤선도와 함께 윤휴가 이들의 문묘 종사를 반대한 핵심 인물 중 하나였다.[8] 허목이 이이를 '유학자의 옷을 입은 불교 승려'라고 비판한 것과 마찬가지로, 윤휴 역시 이이의 학문 방법론을 비판했다. 그는 이이가 성학집요(聖學輯要) 서문에서 제시한 학문 순서가 불교의 방식과 유사하며, 이는 공자의 가르침이 아니라고 지적하면서 이이의 사상이 유교가 아닌 불교에 가깝다고 보았다.[8][9] 서인의 학문적·정신적 지주였던 이이에 대한 이러한 비판은 서인 세력의 강력한 반발을 불러일으키는 요인이 되었다.

2. 3. 정치 활동

민정중, 송시열, 송준길, 윤선거 등의 계속된 설득으로 관직에 나갔다. 1659년(효종 10년) 사헌부 지평 등에 임명되었으나 처음에는 사양하였다. 그러나 예송 논쟁이 벌어지면서 본격적으로 정치 활동에 참여하게 된다. 비록 송시열의 추천으로 경연관 물망에 오르기도 했으나[12], 예송 논쟁을 거치며 서인과 명확히 대립각을 세우고 남인의 핵심 인물로 부상하였다.본래 특정 당색에 얽매이지 않았으나, 기해예송 때 송시열 주장의 오류를 지적하고, 1674년 갑인예송 때에도 같은 기준으로 서인 측 견해를 비판하면서[13] 자연스럽게 남인으로 활동하게 되었다. 남인 내에서도 허적, 권대운 등 온건파(탁남)와는 달리 허목과 함께 강경파(청남)를 형성하였다.

그는 주자의 학설을 맹목적으로 따르지 않고, 공자나 맹자의 경전에 대해서도 독자적인 해석을 제시하였다. 이러한 학문적 태도는 그의 사상을 비판하는 빌미가 되어 서인은 물론 일부 남인에게도 공격받는 원인이 되었다.

현종 말년인 1674년, 청나라에서 오삼계 등이 삼번의 난을 일으키자 이를 북벌의 기회로 삼아야 한다는 상소를 올렸다. 그는 명나라에 대한 의리를 지켜 복수해야 한다는 춘추대의를 내세우며 숙종 즉위 직후에도 거듭 북벌을 주장하였다.[7] 이후 북벌 계획이 추진되기도 했으나 여러 현실적인 문제와 반대에 부딪혀 실현되지 못했다.

1680년, 경신환국으로 남인이 실각하면서 그는 갑산으로 유배되었고, 그해 숙종의 명으로 사사되었다.[4]

2. 3. 1. 관료 생활 초반

민정중의 출사 요청과 송시열, 송준길, 윤선거 등의 계속된 설득으로 관직에 나갔다. 1659년 (효종 10년) 공조정랑을 거쳐 사헌부 지평에 임명되었으나 사직 상소를 올렸다. 그러나 예송 논쟁이 벌어지자 그는 관직에 취임하여 한성부로 올라왔다.당시 송시열이 그를 천거하자 이후원은 송시열이 이단으로 지목한 그를 등용했다가 화를 불러올 것이라며 반대했고, 이유태는 윤휴의 사상이 의심스럽다며 그를 추천하는 일은 중단할 것을 권고했다. 이러한 만류에도 불구하고 송시열은 윤휴를 경연관으로서의 적임자라고 계속 추천하였다.[12]

그는 본래 북인 계열에 가까웠으나 특정 당색에 얽매이지 않았다. 하지만 예송 논쟁을 거치면서 서인 측과 갈등이 깊어졌고, 출사 이후에는 주로 남인으로 활동하였다. 그는 기해예송 때 포의(布衣, 관직 없는 선비) 신분으로 송시열 주장의 오류를 가장 먼저 지적하였으며, 이후 1674년 갑인예송 때에도 같은 논리로 서인 측 견해의 잘못을 비판하였다.[13] 남인 내에서도 그는 허적(許積), 권대운 등을 중심으로 한 탁남(濁南)과는 다른 입장을 취하며 허목(許穆)과 함께 청남(淸南) 세력을 형성하였다.

2. 3. 2. 1차 예송 논쟁

민정중, 송시열, 송준길, 윤선거 등의 계속된 설득으로 관직에 나섰다. 1659년(효종 10년) 공조정랑을 거쳐 사헌부지평에 임명되었으나 사직 상소를 올렸다. 그러나 예송 논쟁이 벌어지자 관직에 취임하여 한성부로 올라왔다.당시 송시열이 그를 추천하자 이후원은 송시열이 이단으로 지목한 윤휴를 등용하면 화를 부를 것이라며 반대했고, 이유태는 윤휴의 사상이 의심스럽다며 추천 중단을 권고했다. 이러한 반대에도 송시열은 윤휴가 경연관으로서 적임자라고 계속 추천하였다.[12]

기해예송(1차 예송) 당시 윤휴는 아직 관직이 없는 포의(布衣) 신분이면서도 송시열 주장의 오류를 가장 먼저 지적하였다.[13] 1660년에 발발한 효종의 상례에 관한 이 논쟁에서 그는 주요 인물로 부상하였다.[3] 기해예송을 계기로 서인측과 틈이 생겨 이후 남인으로 활약하였다. 남인 내에서는 허적, 권대운 등을 중심으로 한 탁남(濁南)과는 입장을 달리하여 허목과 함께 청남(淸南) 일파를 형성하게 된다.

2. 3. 3. 송시열, 윤증과 갈등

민정중의 출사 요청과 송시열, 송준길, 윤선거 등의 계속된 설득으로 관직에 나갔다. 1659년(효종 10년) 공조정랑을 거쳐 사헌부지평에 임명되었으나 사직 상소를 올렸다. 그러나 예송 논쟁이 벌어지자 관직에 취임하여 한성부로 올라왔다.당시 송시열이 윤휴를 천거하자, 이후원은 송시열이 이단으로 지목한 인물을 등용하면 화를 부를 것이라며 반대했고, 이유태 역시 윤휴의 사상이 의심스럽다며 추천 중단을 권고했다. 이러한 만류에도 송시열은 윤휴가 경연관으로서 적임자라며 계속 추천했다.[12]

윤휴는 본래 북인 계열로 특정 당파에 치우치지 않았으나, 예송 논쟁을 거치며 서인 측과 갈등이 생겼고, 이후 남인으로 활동하게 되었다. 그는 기해예송 때 재야 학자(포의, 布衣)로서 송시열 주장의 오류를 가장 먼저 지적했으며, 1674년 갑인예송 때에도 같은 입장에서 서인 측 견해의 잘못을 비판했다.[13] 남인 내에서는 허적, 권대운 등을 중심으로 한 탁남(濁南)과 거리를 두고 허목과 함께 청남(淸南)을 형성했다.

윤휴가 주자의 사상을 맹목적으로 따르지 않고, 공자나 맹자의 경전 해석에서도 독자적인 견해를 보이자, 이는 서인뿐만 아니라 일부 남인에게도 공격의 빌미를 제공했다.

2. 3. 4. 2차 예송 논쟁

1674년 인선왕후가 세상을 떠나자, 효종의 어머니인 자의대비의 복상 기간을 두고 다시 예송 논쟁이 벌어졌다. 이를 갑인예송(甲寅禮訟) 또는 2차 예송 논쟁이라 부른다. 윤휴는 1659년 1차 예송 논쟁(기해예송) 때 송시열 등 서인의 주장에 오류가 있음을 지적했던 것과 같은 입장에서, 이번에도 서인 측 견해의 잘못을 비판했다.[13]이 논쟁은 남인의 승리로 끝났고, 서인 정권은 물러나게 되었다. 윤휴는 남인으로서 정계의 중심인물로 부상했다. 1675년(숙종 1년) 1월, 그는 성균관사업(成均館司業)에 특별히 임명되었고, 2월에는 승정원승지(承政院承旨)를 겸하게 되었다. 3월에는 이조참의를 거쳐 이조참판(吏曹參判)에 올랐으며, 곧이어 한성부우윤으로 자리를 옮겼다.

같은 해 3월, 청풍부원군 김우명이 자신의 조카들인 삼복 형제가 역모를 꾸몄다고 고변하는 홍수의 변이 일어났다. 뚜렷한 증거가 없자 윤휴는 허목과 함께 숙종에게 김우명을 무고죄로 다스리고 반좌율을 적용해야 한다고 주장했다. 이 사건을 마무리 지으려 할 때, 명성왕후 김씨가 소복 차림으로 나타나 정사에 개입하려 했으나 대부분의 신하들은 침묵했다. 그러나 윤휴는 홍우원, 허목 등과 함께 명성왕후의 개입이 부당함을 지적하며 숙종에게 "대비를 조관(調管, 단속하고 제어함)하라"고 직언했다. 이 발언은 이후 서인 세력에게 패륜이라며 공격받는 빌미가 되었다.

1675년(숙종 1년) 4월, 윤휴는 한성부우윤으로 특별 승진하며 비변사제조를 겸하게 되었다. 5월에는 허목을 성균관좨주로 추천했는데, 남인 온건파 영수였던 허적의 반대가 있었으나 숙종의 특명으로 윤휴와 허목 모두 성균관좨주에 임명되었다. -- 이후 호포법 실시, 상평제 도입, 전정(田政) 개혁 등을 추진했으나 실현되지는 못했다. 같은 해 이조판서(吏曹判書)가 되었다.

1677년(숙종 3년)에는 행 부호군을 지냈고, 1678년에는 공조판서(工曹判書)와 사헌부대사헌을 역임했다. 이후 의정부우참찬(右參贊), 다시 이조판서, 사헌부대사헌 등의 고위 관직을 두루 거쳤다.

남인이 정권을 잡은 후, 윤휴와 허목 등 강경파(청남)는 서인 세력에 대한 공세를 강화했다. 이들은 서인이 강화도에 있는 소현세자의 아들을 왕으로 추대하려 한다며 송시열을 제거하려 시도했다.[17] 이 과정에서 서인 출신 유생 수백 명이 과거 응시 자격을 박탈당하거나 유적(儒籍)에서 이름이 삭제되는 등 탄압을 받았다. 권력의 중심에 선 윤휴는 북벌론을 다시 주장하며 젊은 숙종의 지지를 얻고자 했다.[17]

2. 3. 5. 남인의 집권

민정중의 출사 요청과 송시열, 송준길, 윤선거 등의 계속된 설득으로 관직에 나갔다. 1659년(효종 10년) 공조정랑을 거쳐 사헌부지평에 임명되었으나 사직 상소를 올렸다. 그러나 예송 논쟁이 벌어지자 그는 관직에 취임하여 한성부로 올라왔다.당시 송시열이 그를 천거하자 이후원은 송시열이 이단으로 지목한 그를 등용하면 화를 부를 것이라며 반대했고, 이유태는 윤휴의 사상이 의심스럽다며 추천 중단을 권고했다. 이러한 만류에도 송시열은 윤휴를 경연관으로서 적임자라고 계속 추천했다.[12]

본래 북인 계열에 가까웠고 당색에 크게 얽매이지 않았으나, 예송 논쟁을 거치며 서인 측과 대립하게 되면서 출사 이후에는 남인으로 활동하였다. 그는 기해예송 때 관직 없이 재야에 있으면서도 송시열 주장의 오류를 가장 먼저 지적했으며, 이후 1674년 갑인예송 때에도 같은 논리로 서인 측 견해의 잘못을 비판했다.[13] 남인으로서 그는 허적, 권대운 등을 중심으로 한 탁남(濁南)과는 다른 입장을 취하며 허목과 함께 청남(淸南) 세력을 형성했다.

윤휴는 주자의 사상을 맹목적으로 따르지 않고, 나아가 공자나 맹자의 사서육경에 대해서도 자신만의 독창적인 해석을 제시했다. 이는 서인뿐만 아니라 일부 남인에게도 비판의 대상이 되었다.

현종 말년인 1674년 7월 1일, 청나라에서 오삼계 등이 삼번의 난을 일으키자, 명나라에 대한 춘추대의를 내세워 북벌을 실행해야 한다는 상소를 올렸다. 그는 조선이 명나라에 대한 의리를 지켜 복수해야 한다고 주장했다. 숙종 즉위 직후인 1674년 12월 1일에도 다시 같은 내용의 상소를 올렸다.[7]

2. 3. 6. 개혁 정책

1674년부터 허적과 윤휴를 중심으로 북벌론이 다시 계획되었다. 이는 청나라에 대한 복수와 민족적 자존심 회복을 목표로 하는 정책 구상이었다. 김석주 역시 북벌론 재개에 지지 의사를 표명했으며, 구체적인 실행 방안으로 도체찰사부(체부) 부활, 무관 특별 채용 시험인 만과(萬科) 설치, 병력 선발, 그리고 병거(兵車)인 전차와 화차(火車)의 개발 및 보급 등이 건의되었다. 이러한 계획들은 윤휴가 실현하고자 했던 중요한 정책 목표 중 하나였다. 당시 유배지에 있던 송시열조차 초기에는 이 계획에 깊이 공감하며 문하들에게 지원을 독려하는 글을 보내기도 했다.[25]그러나 북벌론 추진 과정은 순탄하지 않았다. 1676년 윤휴가 어전 회의(연중, 筵中)에서 북벌의 필요성을 강조하자, 병조판서 김석주는 군사 동원 시기는 정해졌으나 군량 부족이 문제라고 지적했다. 당시 이조참판이었던 심재는 복수설욕이라는 대의에는 공감하지만, 조선과 같은 작은 나라가 위험을 무릅쓰고 국경을 넘는 것은 시기적으로 적절하지 않다고 반대 의견을 표명했다.[25]

비록 서인과 남인 간의 일시적인 공감대가 형성되기도 했으나, 남인의 주요 인물인 허목이 현실적인 문제를 들어 강력하게 반대했다. 허목은 대규모 징병이 국가 운영에 필요한 노동력 부족을 초래할 수 있으며, 강대국인 청나라와의 국력 차이, 그리고 분열된 국내 여론 등을 이유로 북벌의 어려움을 주장했다. 여기에 남인 내 일부 강경파까지 반대하면서 북벌론은 추진 동력을 상실했다. 결국, 처음에는 북벌론에 공감했던 송시열마저 윤휴 주장의 진정성을 의심하게 되면서 북벌 계획은 실현되지 못하고 수포로 돌아갔다.

2. 3. 7. 북벌론 추진 준비와 실패

예송 논쟁을 계기로 관직에 나선 윤휴는 남인으로 활동하게 된다. 그는 허목과 함께 청남을 형성하였으며, 주자학의 해석에 얽매이지 않고 공자나 맹자의 경전에도 독자적인 견해를 제시하여 서인뿐 아니라 일부 남인으로부터 비판받기도 했다.1674년 현종 말기, 윤휴는 중국에서 오삼계 등이 삼번의 난을 일으키자 이를 기회로 삼아, 명을 지원하고 청을 정벌해야 한다는 북벌론을 주장하는 상소를 올렸다. 그는 숙종 즉위 직후인 1674년 12월에도 다시 같은 내용의 상소를 올려 북벌의 필요성을 강조했다.[7] 이는 명에 대한 의리를 지키고 선대 왕조의 복수를 해야 한다는 춘추대의에 입각한 주장이었다.

숙종 즉위 후 허적과 윤휴를 중심으로 북벌론이 본격적으로 추진되었다. 김석주 역시 북벌론 재개에 지지 의사를 표했고, 곧 도체찰사부(체부) 부활, 무과인 만과(萬科) 설치, 병력 선발, 병거(兵車) 개발 등 구체적인 군비 확충 계획이 논의되었다. 당시 유배 중이던 송시열도 북벌 계획에 깊이 공감하며 지원하라는 뜻을 제자들에게 전하기도 했다.

그러나 북벌 계획은 곧 난관에 부딪혔다. 1676년 어전 회의에서 윤휴가 북벌을 강력히 주장하자 병조판서 김석주는 군량 부족 문제를 제기하며 현실적인 어려움을 지적했다. 이조참판 심재 역시 소국인 조선이 위험을 무릅쓰고 국경을 넘는 것은 시기상조라며 반대 의견을 표명했다.[25]

남인의 영수였던 허목 또한 북벌론에 강하게 반대했다. 그는 과도한 장정 징발이 국가의 노동력 부족을 야기할 것이며, 청나라와의 국력 차이와 분열된 국내 여론 속에서 북벌을 실행하는 것은 현실적으로 불가능하다고 주장했다. 이처럼 남인 내부에서도 강경파의 반대가 이어지면서 북벌론은 점차 동력을 잃어갔다. 결국 송시열마저 윤휴의 북벌 주장의 진정성을 의심하게 되면서, 한때 구체적으로 추진되던 북벌 계획은 수포로 돌아갔다.

2. 4. 생애 후반

민정중의 출사 요청과 송시열, 송준길, 윤선거 등의 설득에도 불구하고 관직을 사양하던 윤휴는 1659년 사헌부지평 등에 임명되었으나 곧 사직했다. 그러나 예송 논쟁이 벌어지자 관직에 나아가 한성부로 올라왔다. 초기에는 송시열의 추천을 받았으나[12], 예송 논쟁 과정에서 서인과 대립하며 남인의 주요 인물로 활동하게 되었다. 그는 기해예송과 갑인예송 모두에서 서인의 주장을 비판하며 남인의 논리를 뒷받침했다.[13] 이후 허목과 함께 남인 강경파인 청남(淸南)을 이끌었다.윤휴는 주자나 공자, 맹자의 경전 해석에서도 독자적인 견해를 제시하여 서인은 물론 일부 남인에게도 비판의 대상이 되었다.

1674년 현종 말년과 숙종 즉위 초, 그는 삼번의 난을 계기로 청나라를 정벌해야 한다는 북벌론을 강력히 주장하는 상소를 두 차례 올렸다.[7]

남인 집권 이후 송시열, 김수항 등 서인 핵심 인물들의 처리를 놓고 강경한 입장을 취했으며, 이 과정에서 허적 등 온건파와 대립하고 허목과의 관계에도 변화를 겪었다. 1680년 경신환국으로 남인이 실각하자, 허견의 옥사와 직접 관련이 없음에도 불구하고 북벌론 주장과 도체찰사부 설치 건의 등이 역모로 몰려 갑산으로 유배되었다. 그해 5월 20일, 유배지로 가던 중 사약을 받고 세상을 떠났다.[4]

2. 4. 1. 남인의 분열

민정중의 출사 요청과 송시열, 송준길, 윤선거 등의 계속된 설득으로 관직에 나갔다. 1659년(효종 10년) 공조정랑을 거쳐 사헌부지평에 임명되었으나 사직 상소를 올렸다. 그러나 예송 논쟁이 벌어지자 그는 관직에 취임하여 한성부로 올라왔다.당시 송시열이 그를 천거하자 이후원은 송시열이 이단으로 지목한 그를 등용했다가 화를 불러올 것이라며 반대했고, 이유태는 윤휴의 사상이 의심스럽다며 그를 추천하는 일은 중단할 것을 권고했다. 이러한 만류에도 불구하고 송시열은 윤휴를 경연관으로서의 적임자라고 계속 추천했다.[12]

윤휴는 본래 북인 계열에 가까웠으며 서인이나 남인 중 어느 한쪽에 치우치지 않았다. 당색에 크게 얽매이지 않았으나, 예송 논쟁을 거치면서 서인 측과 대립하게 되어 출사 이후에는 남인으로 활동하였다. 그는 기해예송 때 관직 없이 평민(포의, 布衣)의 신분으로 송시열 주장의 오류를 가장 먼저 지적했으며, 이후 1674년 갑인예송 때에도 같은 논리로 서인 측 견해의 잘못을 비판했다.[13] 남인으로서 그는 허적, 권대운 등을 중심으로 한 온건파인 탁남(濁南)과는 다른 입장을 취하며, 허목과 함께 강경파인 청남(淸南)을 형성했다.

윤휴가 주자의 사상을 맹목적으로 따르지 않고, 심지어 공자나 맹자의 사서육경에 대해서도 독자적인 견해를 보이자, 이는 서인뿐만 아니라 일부 남인들에게도 공격의 빌미를 제공했다.

1675년 남인이 집권한 후, 송시열과 김수항 등 서인 핵심 인물들의 처리를 놓고 의견이 갈렸다. 이때 윤휴는 허목과 함께 남인 강경파(청남)를 이끌며 송시열과 김수항의 사형을 강력히 주장했다. 반면, 허적이 이끄는 남인 온건파(탁남)는 이에 반대했다. 허적은 예송 논쟁은 학문적 논쟁으로 마무리되어야 하며, 정승을 지낸 대학자인 송시열과 김수항을 사형시킬 수는 없다고 주장했다.

윤휴는 이서우, 이수경 등의 문장 능력을 높이 평가했으며, 서인뿐 아니라 남인 내 허적 등이 이들의 가계나 이전 경력을 문제 삼을 때 그들을 적극 옹호했다. 이후 허목과 함께 번갈아 가며 이들을 지원했고, 이들은 송시열 비판의 선봉에 섰다.

1차 기해예송과 2차 갑인예송 당시 윤휴는 효종의 정통성을 강조하며 대공복(9개월)이 아닌 3년복과 기년복(1년)을 주장했다. 그러나 남인 내부에서도 강경론을 펼친 허목과 온건론을 내세운 허적 사이에 입장 차이가 발생하며 갈등이 생겨났다. 윤휴는 초기에 허목과 허적 두 영수의 갈등을 중재하고 화합시키려 노력했지만, 갈등이 심화되자 점차 허목의 편에 서게 되었다. 1677년 8월에는 부호군에 임명되었다.

그러나 1679년 5월, 허목이 영의정 허적의 아들 허견의 권력 남용을 문제 삼아 탁남의 영수인 허적을 탄핵했다가 오히려 역공을 당하는 사건이 발생했다. 6월 16일, 윤휴는 상소를 올려 허목의 행동을 비판했다.

: 허적은 선왕(先王)께서 부탁한 신하요, 성상께서 의지하는 신하가 아닙니까? 허목이 남의 말을 경솔히 믿고서 다시 차분히 구명해 보지도 않은 채, 여지없이 지척하여 창황히 서울을 떠나게 하였으니, 성상께서 의심하시고 노여워하심이 마땅합니다. 허목이 나이 아흔에 가까운 만큼 총명과 사고가 지난날과 같지 않아서, 이내 뭇사람의 말에 동요되고 유언비어에 현혹되어 마침내 이처럼 분별없는 말까지 하게 된 것이지, 그의 마음을 살펴보면 다른 속셈은 있지 않았습니다. 그런데 성상께서 조용히 살펴보시지 않고 비답의 말씀이 너무 통절(痛切)하셨으니, 신은 이 거조가 적이 안타깝습니다. 가까운 시종의 신하를 허목에게 보내어 속히 회오(悔悟)의 뜻을 보이시고, 또 한편 권면을 더하여 허적의 발길도 돌리게 함이 마땅할 듯합니다.

이어 허목을 탄핵하는 상소들이 올라왔고, 6월 18일 숙종은 허목을 추궁했다. 6월 21일 사헌부장령 김정태(金鼎台)가 허목을 변호하는 상소를 올렸다가 파직되었고, 태학생(太學生) 이택(李澤) 등이 허목을 변호하는 상소를 올렸으나 받아들여지지 않았다.

그해 가을, 윤휴는 다시 차자를 올려 허목과 허적의 화해를 주선하면서도 허목의 잘못을 지적했다. 임금이 노하자 허목은 스스로 죄를 청하고 연천으로 물러났다. 이때 윤휴는 허목이 과격하다며 허적을 옹호하는 입장을 보였다. 이에 허목은 윤휴가 서도(西道, 평안도)의 금송(禁松, 벌채가 금지된 소나무)을 불법으로 가져다 집을 짓는 데 사용했다며 목재 수수 문제를 제기했고, 이 일로 윤휴와 허목의 관계는 완전히 틀어지게 되었다. 이 사건은 후대 남인 사이에서 허목과 윤휴 중 누구를 정통으로 볼 것인가에 대한 논쟁거리가 되었다. 성호 이익은 허목을 정통으로 보고 윤휴를 이익을 좇는 인물(패리, 覇利)이라고 비판한 반면, 다산 정약용은 윤휴의 노선이 더 선명했으며 허목의 견해는 다소 불분명하여 문제가 있다고 평가했다.

2. 4. 2. 허목과의 결별

허목(許穆)과 함께 청남(淸南) 일파를 형성하여 허적(許積) 중심의 탁남(濁南)과는 다른 입장을 취했다. 1675년 남인 집권 후, 윤휴는 허목과 함께 강경파를 이끌며 송시열, 김수항의 사형을 주장했다. 이는 온건론을 편 허적과는 대립되는 지점이었다. 또한 이서우 등을 허적 등이 비판할 때 허목과 번갈아 그를 옹호하고 지원하기도 했다.1차, 2차 예송 논쟁에서 3년복과 1년복설을 주장하며 뜻을 같이했지만, 점차 강경론자인 허목과 온건론자인 허적 사이의 생각 차이로 갈등이 불거졌다. 윤휴는 초기에 두 사람 사이를 중재하려 했으나, 갈등이 심화되자 허목의 편에 서게 되었다.

그러나 1679년 5월, 허목이 영상 허적의 아들 허견의 권력 남용을 이유로 허적을 탄핵하면서 상황이 급변했다. 허목이 역공을 당하자, 윤휴는 6월 16일 상소를 올려 허목의 행동을 비판했다.[12] 그는 허목이 남의 말을 경솔히 믿고 충분히 조사하지 않았다고 지적하며, 숙종에게 허목과 허적 모두를 달래 화해시킬 것을 청했다.

같은 해 가을, 윤휴는 다시 차자를 올려 허목과 허적의 화해를 주선하면서도 허목의 잘못을 지적했다. 임금이 노하자 허목은 스스로 죄를 청하고 연천으로 물러났다. 이에 윤휴는 허목이 과격하다며 허적을 옹호하였다. 이에 허목은 윤휴가 서도의 금송(禁松, 벌채가 금지된 소나무)을 불법으로 가져다 집을 짓는 데 사용했다고 문제를 제기했고, 이 사건을 계기로 윤휴와 허목의 관계는 완전히 틀어지게 되었다.

이 결별은 후대 남인 사이에서 허목과 윤휴 중 누구를 정통으로 볼 것인가에 대한 논쟁거리를 남겼다. 성호 이익은 허목을 정통으로 보고 윤휴를 패리(悖理, 도리에 어긋남)라고 주장한 반면, 다산 정약용은 윤휴의 노선이 더 선명했다고 평가했다.

2. 4. 3. 허견의 옥사, 경신환국과 몰락

1675년 남인이 집권한 후 송시열, 김수항 등 서인 핵심 인물들의 처리를 놓고 남인 내 의견이 갈라졌다. 이때 윤휴는 허목과 함께 강경파를 이끌며 이들의 사형을 주장했으나, 허적을 중심으로 한 온건파는 학문적 논쟁으로 끝나야 한다며 반대했다. 윤휴는 이서우, 이수경 등의 문재(文才)를 알아보고 이들의 등용을 지지했으며, 허목과 함께 이들을 적극 옹호하여 송시열 등 서인 세력에 대한 비판의 선봉에 서도록 했다. 초기에는 허목과 허적 사이의 갈등을 중재하려 했으나, 점차 대립이 심화되자 허목의 편에 섰다. 1677년 8월에는 부호군(副護軍)에 임명되었다.이후 의정부 좌찬성을 거쳐 1679년(숙종 5년) 비변사 제조에 다시 임명되었고, 같은 해 9월에는 우찬성에 올라 삼정승의 유력한 후보로 부상했다. 이 시기 윤휴는 북벌론을 다시 제기하며 비변사를 폐지하고 도체찰사부(體府)를 신설하여 군사력을 강화하고 북벌을 준비할 것을 건의하였다. 그러나 이는 서인들의 강한 반발을 샀고, 결과적으로 실행되지 못했다. 그의 이복 형인 윤영은 도체찰사부 설치가 서인들에게 역모의 빌미를 줄 수 있다고 염려하며 만류했지만, 윤휴는 듣지 않았다.

1680년 1월, 개혁안 추진이 좌절되고 허적, 권대운 등 같은 남인 내부의 비판과 비협조에 실망한 윤휴는 허목에게 실망감을 토로하는 편지를 보낸 뒤 사직을 청하고 물러나려 했다. 그러나 그 직후 허적의 조부 허잠의 시호 추증을 기념하는 연회(연시연, 延諡宴)에서 허적의 아들 허견이 왕실의 허락 없이 기름 천막(유악, 油幄)을 가져다 쓴 사건이 빌미가 되어 허견의 옥사가 터졌다. 이 사건은 곧 남인 전체를 겨냥한 서인의 대대적인 공세로 이어졌고, 경신환국이 일어나 남인은 실각하고 서인이 다시 정권을 잡았다.

윤휴는 허견의 옥사와 직접적인 관련이 없었음에도 불구하고, 1675년 홍수의 변 당시 복창군과 복평군을 무고로부터 변호했던 일, 도체찰사부 설치를 통해 병권을 장악하려 했다는 의혹 등 여러 죄목이 덧씌워져 파직되고 의금부에 투옥되어 국문을 당했다. 그가 도체찰사부 설치를 주장한 것은 김석주 등 일부 서인도 동조했던 사안이었으나, 정세가 뒤바뀌자 이는 역모 혐의로 둔갑했다. 박치도, 이언강 등 서인 관료들과 유생들은 연일 상소를 올려 윤휴가 헛된 이론으로 민심을 현혹했다며 사형에 처해야 한다고 주장하였다.

1680년 4월 의금부에 갇힌 윤휴는 여러 차례 혹독한 형문을 당했다. 서인 위관들은 도체찰사부 설치 건의를 반란 목적으로 몰아가며 허견의 역모 가담 여부를 강하게 추궁했다. 그러나 탁남인 허적 일파와는 거리가 있었던 청남의 중진 윤휴는 고문에도 불구하고 역모 혐의를 끝까지 인정하지 않았다. 결국 5월 초, 함경북도 갑산으로 유배형이 결정되었다. 유배지로 가던 중 같은 처지의 홍우원을 만나 작별 인사를 나누기도 했다.

그러나 윤휴가 출발한 직후 사사(賜死) 명령이 내려졌고, 유배지로 향하던 중인 5월 20일, 뒤따라온 의금부 금부도사에 의해 사약을 받게 되었다. 사약을 받기 직전 그는 "나라에서 유학자가 싫으면 쓰지 않으면 그만이지 죽일 이유가 있느냐?"고 항변하며 종이와 붓을 빌려 마지막 말을 남기려 했으나 거절당했다. 향년 63세였다. 그의 아들 윤의제 역시 유배지에서 얼마 뒤 병사했다.

윤휴 사후에도 서인들은 계속해서 그를 탄핵하며 역률(逆律)로 다스릴 것을 숙종에게 청했으나, 숙종은 이를 받아들이지 않았다. 아들들이 모두 유배된 상태였기에 그의 장례는 서형(庶兄) 윤영과 사위들이 주관했으며, 왕족 이희년, 남인 당원 윤학관, 그리고 허목 등이 장례에 참석했다. 시신은 여주군 금사면 백호리 선영 근처에 안장되었다.

2. 5. 형문과 죽음

1680년 (숙종 6년) 박치도, 이언강 등 서인 세력은 윤휴를 사형에 처해야 한다고 앞장서서 주장했다. 이후 서인계 유생들은 계속 상소를 올려, 윤휴가 헛된 이론으로 민심을 현혹한다며 사형을 거듭 주장했다.1680년 4월 의금부에 투옥된 윤휴는 여러 차례 형문을 받았다. 서인 측 위관들은 혹독한 형문을 가하며 도체찰사부 설치 건의가 반란 목적이었다고 몰아붙였고, 허적 일파와의 관계 및 허견의 역모 가담 여부를 추궁했다. 그러나 청남의 중진으로서 탁남 허적과는 대립 관계였던 윤휴는 고문에도 불구하고 역모 혐의를 인정하지 않았다.

5월 초, 결국 유배형을 받아 함경북도 갑산으로 향하게 되었다. 유배지로 가던 길에 같은 처지의 홍우원을 만나 작별 인사를 나누었다. 그러나 출발 직후 사사 명령이 내려졌고, 5월 20일 유배지로 향하던 윤휴를 뒤따라온 금부도사가 사약을 내려 사사했다. 사약을 받기 직전 윤휴는 "나라에서 선비가 밉다면 쓰지 않으면 그만이지, 죽일 것까지야 있는가?"라고 항변한 것으로 전해진다. 향년 63세의 나이로 생을 마감했다. 사약을 받기 직전 마지막 유언을 남기기 위해 종이와 붓을 청했으나, 금부도사는 이를 거절했다. 함께 유배되었던 아들 윤의제 역시 얼마 지나지 않아 유배지에서 병으로 사망했다.

윤휴가 죽은 뒤에도 서인 세력은 계속해서 그를 비판하며 역률 적용을 주장했지만, 숙종은 이를 받아들이지 않았다. 아들들이 모두 유배 중이었기에, 서형(庶兄) 윤영과 사위들이 시신을 수습하고 장례를 치렀다. 왕족 이희년, 남인 윤학관, 허목 등이 장례에 참석했다. 시신은 경기도 여주시 금사면 백자리(당시 백호리) 선영 근처에 안장되었다.

1689년 (숙종 15년) 기사환국으로 남인이 재집권하자 상황이 반전되었다. 숙종은 윤휴의 죽음이 억울함을 인정하고, 아들 윤하제(尹夏濟)의 신원을 받아들여 윤휴를 복권시켰다. 이 과정에서 김익훈, 이사명 등 그의 죽음에 관련된 인물들이 처벌받았으며, 같은 해 3월 윤휴는 공식적으로 무죄 처분을 받았다. 10월 19일에는 이현일의 건의에 따라 관작이 회복되었고, 같은 날 대광보국숭록대부 의정부 영의정으로 추증되었다. 숙종은 특별히 예관을 보내 그의 제사를 지내도록 명했다.

그러나 1694년 (숙종 20년) 갑술환국으로 서인이 다시 집권하고 남인이 몰락하면서 관작이 추탈되었다. 1697년 잠시 복권되기도 했으나, 1701년 (숙종 27년) 무고의 옥으로 인해 다시 관작이 추탈되는 등 정치적 부침을 겪었다. 정조 대인 1795년 (정조 19년)에 이르러 다시 복권되었다. 그의 후손들 또한 연좌되어 관직 진출이 제한되었으나, 1790년 (정조 14년) 5대손 윤지범(尹持範)이 출사하면서 금고령이 해제되었다.[26] 하지만 1801년(순조 1년) 남인이 거세당하면서 다시 추탈되고, 자손들의 관직 역시 박탈되고 금고당하였다.

그의 저술들은 아들 윤하제와 윤경제(尹景濟)가 정리하였으나, 18세기 이후 정치적 적대 세력인 서인과 노론 계열이 계속 집권함에 따라 햇빛을 보지 못했고, 갑술환국 이후에는 그의 사상과 저서는 모두 금서화되었다. 고종 때 윤휴에 대한 복권 건의가 있었으나 노론의 강력한 반발로 무산되었다.

사후 228년이 지난 1908년(융희 2년) 4월 30일에야 내각 총리대신 이완용의 건의로 마침내 최종적으로 복권되었다.[27]

2. 6. 증직과 추탈

순종 때 이르러 복권되었지만, 1910년 대한제국이 멸망하기 직전까지도 그의 이름은 언급이 금기시되고 기피되었다. 1873년(고종 10년) 남인 세력은 이현일, 윤휴, 한효순, 목내선, 정인홍, 정도전 등의 복권을 주장하는 상소를 올렸다. 그러나 서인 노론 계열의 면암 최익현과 중암 김평묵은 이를 터무니없는 주장이라며 강하게 반대했다. 정도전, 이현일, 윤휴 등의 복권 요구가 계속되자, 최익현과 김평묵은 이를 막기 위해 지속적으로 반대했다.1873년부터 1876년까지 최익현과 김평묵 등은 상소 등을 통해 복권을 요구한 사람들을 추율(追律, 반역죄)로 처단해야 한다고 주장했고, "남인인 윤휴 이후로 우리 서인(노론)과 남인은 원수가 됐다"고 강조했다. 나아가 서양과의 조약 체결 이후 민암, 목내선, 이인좌, 정희량, 이현일의 후손들이 백성의 불인(不忍)한 마음을 이용하여 창을 들고 도성과 대궐을 침범할 수 있다는 가능성을 제기하며 복권 여론을 끝까지 반대하여 무산시켰다. 이후에도 최익현과 김평묵은 남인 및 이인좌의 난 관련자들의 복권을 결사 반대했다.

결국 최익현과 김평묵이 모두 세상을 떠난 뒤인 1907년(융희 2년)에 이르러서야 윤휴는 이현일 등과 함께 공식적으로 복권될 수 있었다.

1910년 대한제국 멸망 이후, 윤휴에 대한 연구와 재조명 노력이 이어졌다. 1927년 경상남도 진주의 용강서당(龍江書堂)에서 김대림(金大林)과 윤휴의 8대손 윤신환(尹臣煥)에 의해 처음으로 《백호문집(白湖文集)》이 석판본으로 간행되었다. 1934년에는 8대손 윤신환이 다시 백호독서기(白湖讀書記)를 정리하여 간행했으며, 1974년에는 직계 후손 윤용진(尹容鎭) 등이 비밀리에 전해져 내려오던 다른 원고들을 모아 《백호전서(白湖全書)》를 출간했다.

1980년대까지도 그의 이름은 여전히 언급하기 조심스러운 대상이었으나, 1990년대 이후 본격적으로 재조명되면서 다양한 작품에도 등장하기 시작하였다. 그의 시신은 본래 고향인 경기도 여주시 금사면에 안장되었으나, 2000년대에 대전의 선영으로 이장되었다.

2. 7. 사후

1680년, 윤휴는 축출되어 갑산으로 유배되었다. 같은 해, 송시열과의 오랜 논쟁 끝에 숙종으로부터 자결하라는 명을 받았다.[4]3. 사상과 신념

윤휴는 주자학의 권위에 얽매이지 않고 유교 경전을 독자적으로 해석하려는 태도를 보였다. 그는 주자만이 경전의 참뜻을 아는 것은 아니라고 생각하며, 기존의 해석에 의문을 제기하고 새로운 이해를 추구했다. 이러한 학문적 태도는 예송 논쟁에서 뚜렷하게 드러났다. 효종 사후 자의대비의 복상 문제를 둘러싸고, 그는 송시열 등 서인이 주장한 기년설(1년복)에 맞서 효종이 왕위를 계승했으므로 장자와 같다고 보아 3년복을 입어야 한다는 참최삼년설(斬衰三年說)을 주장했다. 이는 『의례주소』(儀禮注疏)에 대한 자신만의 해석에 근거한 것이었다. 나아가 군주 앞에서는 어머니라도 신하의 예를 따라야 한다는 파격적인 신모설(臣母說)을 제기하며 군주의 권위를 높이고 군신 관계의 의리를 강조하는 왕도정치론을 펼쳤다.

또한 윤휴는 명나라에 대한 의리를 중시하는 춘추대의에 입각하여 강력한 북벌론을 주장했다. 현종 말년인 1674년 7월 1일과 숙종 즉위 직후인 같은 해 12월 1일, 중국 대륙에서 오삼계 등이 삼번의 난을 일으키자 이를 명나라 회복과 청나라를 칠 기회로 보고, 명나라를 도와 청나라를 정벌하여 선왕조에 대한 의리를 지켜야 한다는 상소를 여러 차례 올렸다.[7] 이는 그의 강한 명분론적 사고와 자주 의식을 보여준다.

3. 1. 효종 국상 때의 복상 문제

효종이 승하하자 인조의 계비였던 자의대비의 복상 기간을 두고 서인과 남인 사이에 격렬한 논쟁이 벌어졌다. 이때 남인의 논객으로 부상한 윤휴는 서인의 대표 주자 송시열이 주장한 기년설(1년복)에 정면으로 맞서 참최삼년설(斬衰三年說)을 제기했다.윤휴는 효종이 비록 인조의 둘째 아들이지만 왕위를 계승했으므로 장자와 다름없다고 보았다. 그는 『의례주소』(儀禮注疏)의 상복참최장(喪服斬衰章)에 대한 당나라 가공언(賈公彦)의 주석(가소, 賈疏) 중 "아버지가 장자를 위해 상복을 입는 기간"에 관한 내용을 인용하며, 장자를 위해서는 상하 구분 없이 3년복을 입어야 한다고 주장했다. 또한, 임금을 위해서는 내외종친 모두 가장 무거운 상복인 참최복(斬衰服)을 입어야 한다는 논리를 폈다.

나아가 윤휴는 국왕은 지존(至尊)이므로 어머니인 자의대비라 할지라도 신하의 예로써 대해야 한다는 파격적인 신모설(臣母說)을 주장했다. 그는 주나라 무왕이 어머니 읍강(邑姜)을 현명한 신하(賢臣) 중 한 명으로 칭송했던 고사를 근거로 제시하며, 어머니를 신하로 보는 예가 존재한다고 강변했다. 윤휴는 이러한 예론(禮論)을 통해 군신(君臣)의 의리를 강조함으로써 군주 중심의 왕도정치론을 강화하고자 했다.

윤휴의 주장은 연양부원군 이시백을 통해 영의정 정태화에게 전달되었고, 정태화는 이를 송시열과 의논했다. 송시열은 윤휴의 주장에 대해 강하게 반박했다. 그는 예(禮)는 신분 고하를 막론하고 보편적으로 적용되어야 한다며 왕가의 예법을 일반 사대부와 다르게 적용하려는 왕사부동례(王士不同禮) 자체를 부정했다. 또한, 윤휴가 인용한 『의례주소』 가씨 주의 다른 구절, 즉 "적처(嫡妻)가 낳은 둘째 아들도 역시 서자(庶子)라고 칭한다"는 부분을 들어 효종은 장자가 아닌 차자(次子)이므로 기년복이 맞다고 주장했다. 송시열은 여기서 '서자'란 첩의 자식뿐만 아니라 장자가 아닌 모든 아들을 의미한다고 해석했다. 더불어 그는 모자(母子) 관계라는 천륜(天倫)의 의리를 강조하며 어머니를 신하로 삼으려는 신모설은 인륜에 어긋난다고 비판했다.

같은 남인이었던 허목 역시 효종을 장자로 보아 3년복을 주장하고 왕사부동례를 내세웠으나, 윤휴의 신모설에는 동의하지 않고 어머니에 대한 예우를 고려하여 자최복(齊衰服) 3년을 주장했다는 점에서 윤휴와 차이를 보였다. 윤휴의 참최삼년설과 신모설은 효종 사후 벌어진 제1차 예송 논쟁의 핵심 쟁점이었다.

3. 1. 1. 허목과의 차이

윤휴와 허목은 모두 남인 소속이었으나, 예송 논쟁, 특히 효종 사후 자의대비의 복상 문제에 있어서는 서로 다른 입장을 보였다.두 사람 모두 효종이 인조의 왕통을 계승했으므로 장자와 다름없다고 보았으며, 왕가의 예는 일반 사대부와 같을 수 없다는 왕사부동례(王士不同禮)를 주장한 점은 공통적이었다. 즉, 왕과 왕가에 한해서는 특별한 예법이 적용되어야 한다는 입장이었다.

그러나 구체적인 복상 기간과 방식, 그리고 그 근거에 대해서는 의견이 갈렸다.

- 윤휴의 주장 (참최삼년설과 신모설): 윤휴는 효종이 장자이므로 자의대비가 3년복을 입어야 하며, 나아가 효종이 군주이므로 자의대비 역시 신하의 예로써 가장 무거운 상복인 참최복(斬衰服)을 입어야 한다고 주장했다. 이는 어머니라도 군주 앞에서는 신하라는 신모설(臣母說)에 기반한 것으로, 윤휴는 주나라 무왕이 어머니를 현명한 신하(賢臣) 중 한 명으로 언급했다는 고사를 근거로 제시하며 군신의 의리를 강조하여 군주 중심의 왕도정치론을 뒷받침하고자 했다.

- 허목의 주장 (자최삼년설): 허목 역시 효종이 장자의 대우를 받아야 하므로 3년복을 입어야 한다는 점에는 동의했지만, 윤휴의 신모설에는 반대했다. 허목은 모자 관계라는 인륜적 측면을 중시하여 어머니를 신하로 삼을 수는 없다고 보았다. 따라서 그는 자의대비가 장자를 위해 입는 상복인 자최복(齊衰服)을 3년간 입어야 한다고 주장했다.

요컨대, 윤휴와 허목은 왕사부동례와 효종의 장자격 지위 인정이라는 공통 기반 위에서, 군신 관계(윤휴)와 모자 관계(허목) 중 어느 것을 더 중시하느냐에 따라 복상 방식(참최복 vs 자최복)과 신모설 인정 여부에서 차이를 보인 것이다. 윤휴의 신모설은 당시 서인의 거두 송시열로부터 강한 반박을 받았을 뿐만 아니라, 같은 남인 내부에서도 패륜적이라는 비판에 직면하기도 했다. 송시열은 주자의 가르침과 자의대비가 이미 왕후로서 효종의 어머니였다는 점(즉, 효종이 대군 시절 신하로서 왕후인 자의대비를 모셨던 관계)을 들어 어머니를 신하로 삼을 수 없다고 주장했으며, 허목 역시 인륜을 들어 신모설에 부정적인 입장을 취했다.

3. 2. 신모설

송시열 등 서인들의 기년설에 맞서 윤휴는 참최삼년설을 주장했다. 그는 효종이 왕통을 계승했으므로 장자와 다름없다고 보았고, '장자를 위해서는 상하 구분 없이 삼년복을 입으며 임금을 위해서는 내외종이 모두 참최를 입는다'는 『의례주소』 상복참최장의 가씨 주를 근거로 들었다.여기서 더 나아가 윤휴는 제왕가의 예는 일반 백성의 예와 다르다는 왕사부동례를 주장하며, 효종이 왕위를 계승한 이상 임금이고 자의대비는 신하라는 신모설을 제기했다. 즉, 자의대비가 효종을 위해 신하로서 참최복을 입어야 한다는 것이다. 윤휴는 이러한 예론을 통해 군신의 의리를 강조하며 군주 중심의 왕도정치론을 뒷받침하고자 했다. 신모설의 근거로는 주나라 무왕이 어머니 태비(문모)를 신하로 삼았다는 '무왕신모설'을 인용했다. 무왕이 "나에게는 열 명의 어진 신하가 있다"고 했을 때, 후일 공자가 "그중에 부인이 한 사람 있다"고 평했는데, 후대 학자들은 이 부인이 무왕의 어머니 문모인지, 아내인 읍강인지에 대해 논란이 있었다. 윤휴는 이 중 문모로 해석하여 어머니를 신하로 삼을 수 있다는 논리를 편 것이다.

송시열은 윤휴의 주장에 대해 강하게 반박했다. 그는 예(禮)는 누구에게나 보편적으로 적용되어야 한다고 주장하며 왕사부동례설을 비판했다. 또한 신모설에 대해서는, 내종(임금의 친척)이 임금에게 참최복을 입는 것은 군신의 의리가 지엄하기 때문이지만, 자의대비는 효종이 왕후이자 어머니로 받들던 분이므로 다른 내종과 다르다고 주장했다. 즉, 효종이 대군이나 세자 시절 왕후인 자의대비에게 신하(臣)로 칭했던 군신 관계가 이미 존재했으므로, 다시 자의대비가 효종에게 신하가 될 수는 없다는 논리였다. 송시열은 주자가 아들이 어머니를 신하로 삼는 법은 없다고 가르쳤음을 들어 윤휴의 주장을 일축했다.

허목 역시 효종이 왕통을 계승했으니 장자와 다름없고 왕가의 예는 다르다는 점에는 동의하여 3년설을 주장했으나, 신모설에는 부정적이었다. 허목은 어머니와 아들 사이의 인륜을 중시하여 어머니를 신하로 삼을 수는 없다고 보았다.

윤휴의 신모설은 당시 사회에 큰 파장을 일으켰다. 서인들은 물론 같은 남인들 사이에서도 패륜으로 지목되어 강한 비판과 반감을 샀다.

3. 3. 주자의 이론

윤휴는 주자의 학설을 절대적인 것으로 받아들이는 당대의 성리학 풍토에 비판적인 입장을 취했다. 그는 주자학만이 세상을 이해하는 유일한 진리라는 생각에 의문을 제기하며, 경서에 대한 새로운 해석을 시도하였다. 이는 주자의 주해와 저서는 물론 다른 유교 경전에 대한 재해석으로 이어졌다. 그는 이황이나 이이의 이기론에 대해서도 비판적인 시각을 보였다.윤휴는 성리학 사상 자체를 부정한 것은 아니었지만, 주자만이 진리를 파악했다는 독단적인 태도에는 동의하지 않았다. 그는 "세상의 이치를 주자만이 알고 다른 사람들은 모르느냐"고 반문하며, 주자학과 주자가례를 기준으로만 모든 것을 판단하려는 시각에 이의를 제기했다.

이러한 윤휴의 태도는 기존 학계와의 갈등을 불러일으켰다. 오랜 친구였던 윤선거, 이유태, 그리고 서인의 영수 송시열 등과 학문적 견해 차이로 인해 차례로 관계가 멀어지고 결국 적으로 돌아서게 되었다. 처음에는 윤선거가 윤휴의 주장이 과격하다며 조심할 것을 권고했으나, 윤휴가 뜻을 굽히지 않자 절교를 선언했다. 송시열 역시 초기에는 학문적 논쟁의 대상으로 여겼으나, 이후 정치적 대립이 격화되면서 윤휴를 타협할 수 없는 정적으로 간주하게 되었다. 서인 측에서는 윤휴를 사문난적으로 몰아 비판했다.

윤휴는 기본적으로 유교의 틀 안에서 사유하는 학자였으며, 도학이나 노장 사상, 불교 등 다른 사상에 대해서는 배타적인 태도를 보였다. 그의 역사 인식 역시 기자를 고조선의 정통으로 보는 등 다른 성리학자들과 크게 다르지 않다. 다만, 문치를 중시하는 일반적인 유학자들과 달리 상무 정신을 강조하는 독특한 면모를 보이기도 했다.

3. 4. 성리학 이외의 사상

주자의 학설을 절대적으로 따르는 당시 분위기에서 벗어나, 유교 경서를 새롭게 해석하려는 시도를 하였다. 그는 주자의 주해와 저서는 물론, 다른 유교 경전들에 대해서도 자신만의 관점에서 재해석을 가했으며, 이황이나 이이 같은 대학자들의 이기론에 대해서도 비판적인 입장을 취했다.윤휴는 성리학 사상 자체를 부정한 것은 아니었지만, 성리학만이 세상을 이해하는 유일하고 완벽한 진리라는 생각에는 의문을 제기했다. 그는 주자만이 사물의 참된 이치를 파악했다는 주장에 동의하지 않았으며, 이러한 생각은 오랜 친구였던 윤선거, 이유태, 송시열 등과의 관계가 틀어지는 계기가 되었다. 처음 윤선거와 학문적 토론을 벌이다 논쟁으로 번졌을 때, 윤선거는 윤휴의 주장이 지나치게 과격하다며 조심할 것을 권유했다. 여러 차례 서신을 통해 설득하려 했으나 윤휴가 자신의 뜻을 굽히지 않자, 윤선거는 결국 절교를 선언했다. 송시열 역시 처음에는 윤휴의 이론을 학문적 논의의 대상으로 보고 토론과 서신 교환을 이어갔으나, 정치적 대립이 격화되고 남인 세력이 송시열을 공격하며 윤휴가 그 중심인물로 활동하게 되자, 송시열은 윤휴를 더 이상 타협할 수 없는 정적으로 간주하게 되었다. 이후 서인 세력은 윤휴를 유교의 정통을 어지럽히는 '사문난적'(斯文亂賊)으로 몰아 끊임없이 공격했다.

윤휴는 주자학이나 주자가례만이 세상을 보는 유일한 기준이 될 수 없다고 주장했지만, 유교 자체의 틀을 벗어나지는 않았다. 그는 일반적인 유학자들처럼 도학이나 노장 사상, 불교 등 다른 사상에 대해서는 배척하는 태도를 보였다. 또한 조선 역사의 시작을 기자로 보고 기자조선을 정통으로 인정하는 등, 기존 성리학자들과 역사 인식에서 크게 다르지 않은 면도 있었다.

하지만 문(文)을 중시하는 일반적인 유학자들과 달리, 무(武)를 중요하게 여기는 상무(尙武) 정신을 강조한 것은 윤휴만의 독특한 특징이었다. 그가 북벌론을 강력하게 주장한 배경에도 이러한 생각이 깔려 있었다.

윤휴는 주자가 학문의 길을 열고 성학(聖學) 발전에 큰 공헌을 했다고 높이 평가하면서도, 후학들이 단순히 선현의 학설을 따르는 데 그치지 않고, 주자가 그러했듯이 끊임없이 새로운 길을 찾고 자신만의 해석과 이해를 통해 학문을 발전시켜야 한다고 믿었다. 이러한 신념에 따라 그는 주자를 포함한 여러 유교 경전과 고전에 대해 새로운 해석을 시도했다. 그의 이러한 학문적 자세는 처음에는 당파를 떠나 많은 이들에게 칭찬받았지만, 점차 정치적으로 이용되면서 결국 그를 '사문난적'으로 낙인찍는 구실이 되었다.

3. 5. 주자에 대한 관점

윤휴는 주자의 학설을 맹목적으로 따르지 않고 유교 경서를 새롭게 해석하고자 시도했으며, 주자의 주해와 저서는 물론 다른 유교 경전까지 독자적인 관점에서 재해석하였다. 그는 이황이나 이이 등의 이기론에 대해서도 비판적인 입장을 취했다.성리학 사상 자체를 부정한 것은 아니지만, 성리학만이 절대적인 진리라는 기존의 통념에 의문을 제기했다. 특히 주자만이 사물의 이치를 올바르게 파악했다는 성리학의 핵심적 관점에 의문을 품으면서, 오랜 친구였던 윤선거, 이유태, 송시열 등과 학문적 견해 차이로 인해 차례로 관계가 멀어졌고 결국 정치적 적으로 돌아서게 되었다. 절교 이후에도 송시열과 이유태는 윤휴가 주자를 존중하지 않고 유학의 질서를 어지럽힌다고 지속적으로 비판하였다.

처음 윤선거와 학문적 토론을 벌였을 때, 윤선거는 윤휴의 주장이 지나치게 급진적이라며 신중할 것을 권유했다. 여러 차례 서신을 통해 설득하려 했으나 윤휴가 자신의 입장을 굽히지 않자 윤선거는 결국 절교를 선언했다. 송시열 역시 초기에는 윤휴의 이론을 학문적 논의의 대상으로 인정하고 토론과 서신 교환을 통해 의견을 주고받았다. 그러나 이후 정치적 대립이 격화되고, 특히 남인 세력이 송시열을 공격하는 상황에서 윤휴가 남인의 주요 인물로 활동하자, 송시열은 윤휴를 타협할 수 없는 정치적 적으로 간주하게 되었다. 서인 측에서는 윤휴를 유교의 정통을 어지럽히는 '사문난적'(斯文亂賊)으로 규정하고 집요하게 공격했다.

윤휴는 주자나 성리학만이 진리를 독점하는지에 대해 의문을 제기했지만, 유교 사상의 기본적인 틀 자체를 부정한 것은 아니었다. 그는 주자가 학문의 길을 열고 성리학 발전에 큰 공헌을 했다고 높이 평가하면서도, 후학들은 주자가 평생 학자의 자세로 새로운 길을 찾고 업적을 이루었듯이 선배들의 학문적 성과를 바탕으로 새로운 해석과 이해의 경지를 개척해야 한다고 주장했다. 이러한 신념에 따라 그는 주자를 포함한 여러 유교 경전과 고전에 대해 기존과 다른 구절 나눔(分章·分句)과 해석을 시도하였다. 그의 이러한 독자적인 학문 자세는 처음에는 당파를 넘어 긍정적인 평가를 받기도 했으나, 점차 정치적으로 이용되면서 결국 '사문난적'이라는 비난과 공격의 대상이 되었다.

3. 6. 북벌론

1674년부터 허적과 윤휴를 중심으로 북벌론이 본격적으로 계획되었다. 윤휴는 청나라 정벌을 위해 강력한 군대 양성과 군사의 중앙집권화를 강력히 주장하였고, 허적은 이에 동조하여 도체찰사부(都體察使府)의 복설을 추진하였다. 서인인 김석주 역시 처음에는 북벌론 재개에 지지 의사를 표하며 도체찰사부 부활, 만과(萬科) 설치, 병력 선발 등의 안을 함께 건의하였다. 송시열도 유배지에 있었지만 북벌 계획에 깊이 공감하며 지원하라는 뜻을 문하에 전했다. 도체찰사부 설치, 만과 시행, 병거(兵車)인 전차와 화차(火車) 개발 등은 북벌을 실현시키려는 의지에서 비롯된 것이었다.또한 윤휴는 현종 말년인 1674년 7월 1일, 중국에서 오삼계 등이 삼번의 난을 일으키자 춘추대의(春秋大義)에 의거하여 명나라를 지원하고 청나라를 쳐서 선왕조의 복수를 해야 한다는 상소를 올렸다. 숙종 즉위 직후인 같은 해 12월 1일에도 같은 내용의 상소를 다시 올렸다.[7]

1676년에는 대사헌이던 윤휴가 공식 석상에서 다시 한번 북벌을 주장하자, 병조판서 김석주는 출병 시기는 정해졌으나 군량 부족이 문제라고 언급했다. 이에 이조참판 심재(沈梓)는 복수설욕의 대의는 좋으나, 소국으로서 위험을 무릅쓰고 국경을 넘는 것은 시기상조라며 신중론을 펼쳤다.[25]

초기에는 서인과 남인의 당론이 일치하여 잠시 통합의 가능성도 보였으나, 남인 내에서도 허목과 같은 신중론자들이 강하게 반대하고 나섰다. 그는 장정의 과도한 징발로 인한 노동력 부족, 청나라와의 국력 차이, 분열된 국론 등을 이유로 북벌이 현실적으로 어렵다고 주장했다. 남인 내 강경파들도 반대에 가세하면서 북벌론은 점차 동력을 잃었다.

결국 송시열마저 윤휴의 북벌론 주장에 대해 진정성을 의심하게 되면서 북벌 계획은 좌절되었다. 이후 도체찰사부 설치는 서인들에 의해 경신환국 당시 허적과 윤휴를 역적으로 모는 정치적 빌미로 악용되었다. 김석주는 처음 북벌론과 도체찰사부 부활에 동의했었으나, 허견의 옥사 때 서인들이 이를 근거로 허적과 윤휴를 공격할 때 이들을 외면했다.

3. 7. 남인의 선봉장

효종 사후 현종 즉위년(1659년)에 발생한 1차 예송 논쟁에서 송시열 등 서인들이 효종의 왕비 인선왕후가 시어머니인 자의대비의 상복을 1년(기년복) 입어야 한다고 주장한 것에 맞서, 윤휴는 3년(참최복)을 입어야 한다는 참최삼년설(斬衰三年說)을 주장했다. 그는 『의례주소』의 상복참최장(喪服斬衰章)에 대한 당나라 가공언(賈公彦)의 주석(가소, 賈疏)을 인용하며, '장자를 위해서는 신분 상하 구분 없이 3년복을 입으며, 임금을 위해서는 내외종친 모두 참최복을 입는다'고 해석했다. 또한 '첫째 아들이 죽으면 적처 소생의 둘째 아들을 세워 또한 장자라고 부른다'는 구절을 근거로, 효종이 비록 인조의 둘째 아들이지만 왕위를 계승했으므로 장자와 다름없기에 자의대비는 효종을 위해 3년 상복을 입어야 한다고 주장하였다. 나아가 신하가 임금의 어머니를 신하로 대우할 수 있다는 신모설(臣母說)까지 제기하며, 군신의 의리를 강조하고 군주 중심의 왕도정치론을 내세웠다.윤휴의 주장은 연양부원군 이시백을 통해 영의정 정태화에게 전달되었고, 정태화는 이를 송시열과 논의했다. 송시열은 윤휴의 왕사부동례설(王士不同禮說, 왕과 사대부의 예는 같지 않다는 주장)에 대해 예는 누구에게나 보편적으로 적용되어야 한다고 반박하였다. 또한 윤휴가 인용한 가공언의 주석 바로 아래에 '적처가 낳은 둘째 아들도 역시 서자(庶子)라고 칭한다'는 구절이 있다며, 여기서 서자는 첩의 자식뿐 아니라 장자가 아닌 모든 아들을 의미한다고 반박하며 모자 관계의 의리를 강조했다.

허목 역시 효종이 왕통을 계승했으니 장자와 다름없다는 점과 왕사부동례설에 입각하여 3년설을 주장했지만, 모자 관계의 인륜을 들어 자의대비를 신하로 삼을 수는 없다며 자최(齊衰) 3년설을 주장하여 윤휴와는 차이를 보였다.

학문과 언변이 뛰어났던 윤휴는 온건파인 허적과 달리 허목, 윤선거 등과 함께 남인의 강경파로서 송시열, 김수항 등 서인 세력 비판의 선봉에 섰다. 그의 달변에 서인 누구도 제대로 대응하지 못했다고 전해진다. 그러나 같은 남인이었던 권대운은 윤휴가 자기 주장이 너무 강하고 고집을 굽히지 않는다고 여러 차례 지적하기도 했다.

윤휴는 이익의 아버지 이하진을 비롯한 여러 인사들과 교류했으며, 이익의 6촌 형인 유형원과도 절친한 사이였다. 이익의 스승 중 한 명인 이서우는 윤휴와 허목 모두에게서 학문을 배웠다. 이 때문에 이익의 문인들 중 일부는 윤휴와의 학문적 연관성을 강조하며 그의 학문을 계승했음을 내세웠다. 실제로 이익 가문의 학문은 17세기까지 북인 계열 학풍을 이은 윤휴와 상당히 유사했으며, 이하진, 이잠, 조하주 등은 윤휴와 매우 밀접한 관계였다.[28] 이 시기 이익 집안의 학문은 성리학과는 거리가 있었고 오히려 주희에 대해 비판적이었다.[28]

그러나 윤휴의 학문이 과격하고 급진적이라는 비판이 계속되자, 이익은 이를 부담스럽게 여겨 학문적 뿌리를 윤휴에게서 찾던 형 이잠과 달리, 허목을 거쳐 이황으로 연결시키려 했다.[28] 이익은 1715년에서 1720년 사이, 허목과 이하진의 관계를 강조하며 허목을 자신이 사숙한 스승으로 삼았다.[28] 이러한 시도는 상대적으로 보수적인 근기 남인들에게 받아들여졌다.[28] 그럼에도 이익은 경전 해석이나 경세론 분야에서는 여전히 윤휴의 영향을 받았다. 윤휴와의 계통을 강조하던 인사들은 상대적으로 개방적인 학문 경향을 보였으나, 이들이 신유박해로 몰락하면서 성호 학파의 학통은 퇴계학 중심으로 전승되게 된다.[28][29]

이익은 윤휴를 '패리'(悖理, 이치에 어긋남)라고 규정하기도 했지만, 그의 제자 중 한 명인 정약용은 윤휴의 사상이 선명한 정론이며 허목의 견해는 다소 노선이 불분명하다고 평가하며 윤휴를 정통으로 보기도 했다.

현종 말년인 1674년 7월 1일, 윤휴는 청나라에서 오삼계, 정경 등이 일으킨 삼번의 난을 기회로 삼아, 춘추대의에 의거하여 명나라에 대한 의리를 지키고 선왕조의 복수를 위해 북벌을 단행해야 한다는 상소를 올렸다. 숙종 즉위 직후인 1674년 12월 1일에도 다시 같은 내용의 상소를 올렸다.[7] 이는 그의 강한 명분론적 사고와 자주 의식을 보여주는 사례이다.

3. 8. 성호학파와의 관계

성호 이익 집안은 그의 아버지 이하진 대부터 윤휴와 학문적, 정치적으로 가까운 관계를 유지했다. 이하진과 이익의 형 이잠, 그리고 조하주 등은 윤휴와 매우 밀접했으며, 이익의 6촌 형뻘인 반계 유형원 역시 윤휴와 절친한 사이였다. 당시 이익 집안의 학문은 북인 계열의 윤휴와 유사한 경향을 보이며 성리학 주류와는 거리가 있었고, 주희에 대해서도 비판적인 입장을 취했다.[28] 반면, 훗날 이익이 학문적으로 중요하게 여긴 허목과는 당시 거리가 있었다.이익의 스승 중 한 명인 송곡 이서우는 윤휴와 허목 모두에게서 학문을 배웠다. 이러한 배경 속에서 이익은 점차 학문적 방향을 전환하기 시작했다. 1699년 형 이잠이 정시한을 찾아가 가르침을 받은 것은 퇴계학 수용의 시작으로 볼 수 있으며, 스승 이서우 역시 주희의 경전 해석을 따르면서도 이황의 학문을 받아들였다. 1710년 이후 이익은 본격적으로 이기심성론 관련 저술 활동을 하며 자신의 학파를 개창했고, 퇴계학을 수용하며 이황과의 학문적 연결을 시도했다.[28]

윤휴 학문의 급진성에 대한 비판이 계속되자, 이를 부담스럽게 여긴 이익은 윤휴 대신 허목을 통해 퇴계 이황으로 이어지는 학통을 정립하고자 했다. 그는 스승 이서우가 허목과 윤휴 모두에게 배운 점을 근거로 삼아, 1715년에서 1720년 사이에는 이전까지 거리가 있던 허목과 아버지 이하진의 관계를 부각하며 허목을 자신이 사숙(私淑)한 스승으로 삼았다.[28] 이러한 시도는 퇴계학을 중심으로 학문적 정체성을 다진 비교적 보수적인 근기 남인들에게 받아들여졌다.[28]

그럼에도 이익은 허목의 후학임을 자처한 이후에도 경전 해석이나 경세론 분야에서는 여전히 윤휴의 영향을 받았다. 이에 성호 학파 내 일부에서는 전통적인 윤휴와의 계통을 중시하며 상대적으로 개방적인 학문 경향을 보이기도 했다. 그러나 신유 박해로 윤휴 계통을 강조하던 인사들이 정치적으로 몰락하면서 성호 학파의 학통은 퇴계학 중심으로 전승되었다.[28] 이처럼 북인계 학문 전통을 지닌 윤휴에게 영향을 받았던 성호 학파는 지속적으로 퇴계학을 수용하며 새로운 정체성을 모색했고, 이는 18세기 후반의 정치 상황 속에서 완성되었다.[29]

학통상 윤휴의 손제자뻘인 이익은 윤휴를 '패리(悖理)'라 규정하며 거리를 두었지만, 그의 문하생인 다산 정약용은 윤휴의 사상이 선명한 정론(正論)이며 허목의 견해는 다소 모호하다고 평가하며 오히려 윤휴를 정통으로 보기도 했다.

4. 평가와 비판

정치적으로 대립했던 민유중조차 “윤휴의 기모를 보면 좌상춘풍(左上春風)이요 그 언론을 들으면 경전에 출입하고 금고(今古)를 관천(貫穿)하여 사람으로 하여금 감동하여 귀 기울이게 하니 어찌 경도치 않으리오.”라고 말하며 그의 인품과 학식을 높이 평가했다.[30] 또한, 양반에게도 군역을 부과하려 하는 등 백성들의 삶을 개선하기 위해 노력했다는 긍정적인 평가도 받는다.

하지만 같은 남인 온건파였던 권대운은 윤휴가 지나치게 자기 주장을 굽히지 않는 점을 여러 차례 지적하며 충고했다. 윤휴가 이를 받아들이지 않자, 권대운은 허적 등이 있는 자리에서 윤휴가 결국엔 문제를 일으킬 인물이라고 비판하기도 했다.

후대의 사학자 이이화는 윤휴가 송시열과 정치적으로 적대적이었고 경전 해석에서도 큰 차이를 보였지만, 유독 북벌론에 있어서는 명분이나 현실 인식에서 매우 유사한 입장을 보였다고 지적했다. 이 때문에 두 차례에 걸친 북벌 논의가 명나라에 대한 의리나 청나라에 대한 복수심보다는, 존명배청을 통치 이데올로기[24]로 내세워 체제를 유지하고 정치 권력을 강화하려는 수단으로 이용된 것이 아니냐는 비판적 시각을 제기하기도 했다.[31]

5. 저서 및 작품

(내용 없음)

5. 1. 저서

- 《백호전서》(白湖全書)

- 《백호독서기》(白湖讀書記) (또는 《독서기》)

- 《주례설》(周禮說 / 周禮設)

- 《중용대학후설》(中庸大學後說 / 中庸大學後設)

- 《중용설》(中庸說 / 中庸設)

- 《백호집》(白湖集) (또는 《백호문집》(白湖文集))

- 《홍범설》(洪範說)

- 《정서분류》(程書分類)

- 《송자대전》(宋子大全)

5. 2. 작품

6. 가족 관계

이순신, 이원익, 허목 등과 인척 관계였다. 아버지 윤효전의 첩은 덕수 이씨로 이순신의 서녀였고, 서형수인 전주 이씨는 이원익의 서녀였다. 또한 이원익의 손녀사위는 허목이었다.

윤휴는 1617년 경주에서 아버지 윤효전과 어머니 경주 김씨 사이에서 태어났다. 19세에 안동 권씨 권첩의 딸과 결혼했다.[2]

7. 기타

1617년 경주에서 남원 윤씨 가문의 윤효전(尹孝全)과 경주 김씨 부인 사이에서 태어났다. 아버지는 경주부윤을 지냈다. 윤씨 집안은 소론에 속했다. 어릴 적 이름은 아버지의 친구 한강(寒崗) 정구(鄭逑)가 지어준 갱(曮)이었다. 19세에 권징(權徵)의 딸인 안동 권씨와 결혼했다.[2]

1636년 병자호란 때 속리산으로 피난했으며, 그곳에서 처음으로 송시열을 만났다.[2] 인조가 청나라에 항복했다는 소식을 듣고 과거에 응시하지 않을 것을 결심했다. 이후 충청도 공주로 이주하여 학문에 정진했다. 송시열, 송준길, 유계 등 당대의 저명한 학자들과 교류했다.[2]

예빈시정(禮賓寺正)으로 사헌부 지평(持平)에 임명되었으며, 학문 연구에 전념하기 위해 사직하기 전까지 여러 관직을 거쳤다.

1660년 효종의 승하 이후 벌어진 기해예송과 1674년 인선왕후의 승하 이후 벌어진 갑인예송 등 두 차례의 예송논쟁에서 남인의 입장을 대변하며 핵심적인 역할을 수행했다.[3]

1680년 경신환국으로 서인 세력이 집권하면서 관직에서 축출되어 갑산으로 유배되었다. 같은 해, 오랜 기간 송시열과 벌였던 학문적, 정치적 논쟁의 결과로 숙종으로부터 사사(賜死) 명령을 받고 생을 마감했다.[4]

8. 어록

참조

[1]

학술지

Controversy over Ritual in 17th Century Korea

[2]

학위논문

Life and death of a despoiler : the Confucian reformation of Yun Hyu

https://open.library[...]

University of British Columbia

2019

[3]

학술지

[4]

서적

The Rise of Neo-Confucianism in Korea

Columbia University Press

[5]

웹사이트

윤휴(尹鑴)

http://encykorea.aks[...]

2022-10-25

[6]

링크

윤휴

http://koreandb.nate[...]

[7]

서적

政治家宋時烈の研究

東北大学

2014-03-26

[8]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

[9]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

[10]

역사기록

효종실록 8권, 효종 3년(1652년) 4월 26일자 기사

[11]

뉴스

옛글에 담긴 애틋한 부부 이야기

http://books.chosun.[...]

조선일보

2011-09-06

[12]

역사기록

조선왕조실록 현종개수실록 1년 기사

http://sillok.histor[...]

[13]

웹인용

윤휴:네이트 한국학

http://koreandb.nate[...]

2012-01-07

[14]

문서

[15]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

[16]

웹인용

송시열은 왜 윤휴를 두려워하였는가:한국일보

http://news.hankooki[...]

2011-06-18

[17]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

[18]

서적

조선 평화를 짝사랑하다

플래닛미디어

[19]

서적

조선 평화를 짝사랑하다

플래닛미디어

[20]

서적

윤휴와 침묵의 제국

다산초당

[21]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

[22]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

[23]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

[24]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

[25]

문서

심재 신도비문

[26]

링크

조선 후기 星湖學派의 形成과 分岐에 대한 연구:부산천주교회사보 13

http://history.catb.[...]

[27]

역사기록

"죽은 좌의정 한효순 외 77명의 관작을 회복시켜 줄 것에 관하여 보고하다"

[28]

학술지

고려대학교 한국사연구소

[29]

학술지

고려대학교 한국사연구소

[30]

웹인용

보관된 사본

http://history.yj21.[...]

2011-05-22

[31]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com