아시리아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아시리아는 고대 메소포타미아 지역에 존재했던 국가로, 기원전 2600년경에 도시 국가로 시작하여 여러 시대를 거치며 제국으로 발전했다. 초기에는 수메르와 아카드 제국의 지배를 받았고, 기원전 2025년 독립하여 고대 아시리아 제국을 건설했다. 이후 중기 아시리아 제국과 신 아시리아 제국 시대를 거치며 근동 지역의 강대국으로 부상했으나, 기원전 609년에 멸망했다. 아시리아는 강력한 군사력과 효율적인 행정 시스템을 갖추었으며, 쐐기 문자를 사용하고 건축, 예술, 문학 등 다양한 분야에서 발전을 이루었다. 멸망 이후에도 아시리아 문화는 제국 이후 시대에도 지속되었으며, 아시리아인들은 기독교를 받아들여 종교적으로도 중요한 역할을 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 레반트의 고대사 - 바빌로니아

바빌로니아는 현재 이라크 지역의 메소포타미아 남부에 위치한 고대 문명으로, 다양한 언어와 문화가 공존하며 함무라비 법전과 네부카드네자르 2세 등의 강력한 군주 아래 번성했으나 페르시아 제국에 정복당하며 쇠퇴한 문명이다. - 레반트의 고대사 - 팔미라

팔미라는 시리아 사막의 오아시스에 위치한 고대 도시 유적으로, 교역의 중심지로 번성하며 헬레니즘 시대와 로마 제국 시대를 거쳐 다양한 문화적 영향을 받았으나 현재는 유네스코 세계 유산으로 지정되었지만 시리아 내전으로 심각한 피해를 입고 복원 중이다. - 고대 메소포타미아 - 바빌로니아

바빌로니아는 현재 이라크 지역의 메소포타미아 남부에 위치한 고대 문명으로, 다양한 언어와 문화가 공존하며 함무라비 법전과 네부카드네자르 2세 등의 강력한 군주 아래 번성했으나 페르시아 제국에 정복당하며 쇠퇴한 문명이다. - 고대 메소포타미아 - 하란 (튀르키예)

하란은 튀르키예와 시리아 국경 근처의 고대 메소포타미아 도시로, 메소포타미아의 중심지이자 아브라함의 거주지였으며, 여러 제국을 거쳐 우마이야 왕조 시대 수도, 중세 학문 중심지로서 중요한 고고학적 가치를 지니고 현재는 벌집형 가옥과 유적지로 터키 세계유산 잠정 목록에 등재되어 있다.

2. 역사

아시리아의 역사는 아카드어 북부 방언인 아시리아어의 시대 변화에 따라 4개의 시기로 구분된다.

- '''초기 아시리아 시대'''는 문헌 사료가 거의 없어 토기의 양식 변화를 통해 세분화되지만, 정치사 복원은 거의 불가능하다. 후세 아시리아 사회의 원형은 이 시기에 형성되었을 것으로 추정된다.

- '''고 아시리아 시대'''는 기원전 1950년경부터 기원전 15세기경까지로, 아시리아 상인과 샴시-아다드 1세의 등장으로 많은 문서 사료가 남아있어 아시리아의 정치사가 처음으로 구체적으로 복원될 수 있다.

- '''중 아시리아 시대'''는 기원전 14세기 초부터 기원전 10세기 말경까지로, 아시리아 군주들이 "아슈르의 부왕"이 아닌 "위대한 왕, 아시리아의 왕"을 칭하며 대국으로 성장한 시대이다.

- '''신 아시리아 시대'''는 기원전 10세기 말경부터 아시리아 멸망까지로, 아시리아가 오리엔트 전역을 지배하는 세계 제국을 건설한 시대이다. 아슈르바니팔 왕의 아슈르바니팔 도서관이 만들어진 것도 이 시대이다.

「아시리아」는 그리스어 표기에서 유래한 유럽에서의 호칭이며, 원래 아카드어 북방 방언인 아시리아어로는 아슈르(Asshur)이다. 아슈르는 티그리스강 상류에 있던 국토와 그 중심 도시, 그리고 그것들을 신격화한 신의 이름이었다. 아시리아라는 명칭은 아슈르가 의미하는 공간, 즉 아슈르의 땅과 그곳에 성립된 고대 국가, 더 나아가 그 국가가 오리엔트 일대를 정복하여 성립한 대제국을 가리킨다.

아슈르의 땅은 바빌로니아 북서쪽 티그리스강 연안의 고원 지대로, 쿠르디스탄과 아르메니아 산악 지대를 북쪽에 두고, 메소포타미아 저지를 멀리 남쪽에 바라보는 곳에 위치한다. 연간 강수량이 200mm 이상으로 관개가 필요 없는 천수 농업 지대였으며, 밀을 풍부하게 생산했다. 또한, 비옥한 초승달 지대의 중앙부에 위치하여 메소포타미아, 아나톨리아 반도, 시리아, 이란 고원 등 오리엔트 각지를 잇는 교역의 중심지였다.

아시리아인은 셈어족에 속하는 아카드어의 북방 방언인 아시리아어를 사용했지만, 비셈어를 사용한 집단도 아시리아인 형성에 관여했을 것으로 추정된다. 아시리아 상인들은 특히 고아시리아 시대에 오리엔트 각지에서 활약하여, 아나톨리아 반도의 카네슈(퀼테페) 등에 칼룸(항구)이라고 불리는 상업 거점 집락을 많이 만들었다.

아시리아는 역사 초기에 우르 제3왕조의 지배를 받았고, 여러 번 주변으로 패권을 확대했다가 다시 잃는 과정을 반복했다. 그러나 중앙집권적인 국가 체제를 유지하며 철기 시대에 오리엔트 전역을 정복하는 대제국을 세웠다. 하지만 이 대제국은 쇠퇴, 해체되면서 멸망했고, 1400년에 걸친 긴 역사에 종지부를 찍었다. 아시리아의 통치 제도는 이후 신바빌로니아나 아케메네스 왕조에 계승되었다.

아시리아의 제도상 군주는 신격화된 국토, 즉 주읍인 아슈르 신이었으며, 인간 군주는 아슈르의 부왕을 자처했다. 국가 운영의 중요 사항은 아룸이라 불린 시민회에서 심의, 결정되었고, 매년 아슈르 시의 유력자 중에서 림무가 선출되어 연대를 기록했다. 초기에는 왕권이 제한적이었으나, 이후 왕권이 확대되면서 아시리아 왕은 막강한 권력을 휘두르게 되었고, 아룸과 림무의 권한은 형식화되었지만, 이 제도는 아시리아 멸망까지 유지되었다.

2. 1. 초기 아시리아 시대 (기원전 2600년 ~ 기원전 2025년)

아시리아의 중심 도시 아슈르는 기원전 2600년경 수메르인들에 의해 설립된 것으로 추정된다.[8] 기원전 26세기 말 메소포타미아의 유력 수메르 도시국가 라가시의 에안나툼은 "쏘는 수바르투"를 언급하는데, 이 때 수바르투는 아시리아에 대한 수메르어 명칭이다. 기원전 25세기에는 수메르 도시국가 아다브의 루갈안네문두의 기록에 수바르투가 공물을 바쳤다고 적는다.초기 아시리아에 대해서는 알려진 것이 거의 없다.[8] 아시리아 왕 목록(AKL)은 투디야가 최초의 왕이었다고 전한다. 조르주 루는 투디야를 기원전 2450년경의 인물로 간주한다. 에블라에서 실제로 투디야와 에블라 사이에 맺은 조약이 발굴됨에 따라 역사적 실존 인물이었음이 밝혀졌다.

아시리아 왕 목록에 따르면 투디야의 뒤를 이은 것은 아다무인데, 이는 셈어계 이름인 '아담'에 대한 최초의 기록이다.[9] 이후 왕들에 대한 기록은 아시리아 왕 목록을 제외하면 아모리족 왕 함무라비의 가계에 한 번 등장할 뿐인데, 이름들만 베껴온 것으로 본다.

아시리아 왕 목록에서는 처음 17대 왕까지 천막에서 거주했다고 적는다. 이들은 처음에는 반유목민과 같은 생활사를 가지다가, 기원전 21세기 중반쯤에 이르러서는 아슈르에 도시국가를 세울 정도로 도시화되었다.

2. 2. 아카드 제국과 신 수메르 제국(우르 제3왕조) (기원전 2334년 ~ 기원전 2050년)

아카드 제국 시대인 기원전 2334년부터 2154년까지 아시리아는 메소포타미아의 다른 아카드어를 사용하는 민족들과 마찬가지로 아카드 제국의 지배를 받는 도시국가였다. 사르곤 대왕은 아시리아를 아카드 제국의 북쪽 변방으로 삼았는데, 처음에는 수메르어로 "수바르투"라고 불리던 아시리아는 수메르인들이 아카드에 흡수되면서 아카드어로는 "아즈히눔"이라고 불리게 되었다.[10][11][12]아카드 제국이 소아시아, 아라비아 반도 등으로 확장될 때 아시리아와 아슈르는 제국의 종교적 중심지가 되었다.[13] 기원전 2350년경 히타이트의 기록에도 아시리아가 등장하는데, 이는 당시 아시리아가 소아시아와의 교역에서 중심적인 역할을 했음을 보여준다.

아시리아를 비롯한 아카드 제국의 교역은 쐐기 문자를 소아시아와 레반트 지역에 전파하는데 기여하였다. 사르곤 대왕 통치 말기에는 아시리아에서 아카드에 반기를 드는 세력들이 나타났지만, 곧 진압되었다.[13]

아카드 제국은 경제적 쇠퇴와 내전으로 혼란을 겪다가 기원전 2154년에 구티족의 침입으로 멸망한다. 구티족이 메소포타미아 남부만 다스렸기 때문에 아시리아는 기원전 2112년까지 독립적인 도시국가 상태를 유지했다.

기원전 2112년, 아시리아의 대부분은 수메르계 왕조인 우르 제3왕조에 소속된다. 수메르인의 지배는 아슈르까지 미쳤으나 니네베가 있는 북쪽에는 미치지 못했다. 아슈르는 기원전 2050년까지 우르 제3왕조의 지배를 받았지만, 그 이후로는 제국의 가신이라는 새로운 지위로 어느 정도 자치권을 얻은 것으로 보인다.[14][15]

2. 3. 고대 아시리아 제국 (기원전 2025년 ~ 기원전 1522년)

기원전 2025년경, 푸주르아슈르 1세가 왕위에 오르면서 독립적인 도시국가 아시리아가 시작되었다. 그가 우쉬피아의 자손인지, 아니면 새로운 왕조를 시작했는지는 확실하지 않다. 푸주르아슈르 1세와 그 후계자들은 '아슈르의 총독'이라는 의미의 '이시악 아슈르'라고 불렸다. 이 시기부터 아시리아는 카룸이라는 교역기지를 아나톨리아의 후르리인과 히타이트인 땅에 확장하기 시작했다.[18]푸주르아슈르 1세의 뒤를 이은 샬룸아훔은 당대의 사료에서 확인 가능한 최초의 왕이다.[19] 그 뒤를 이은 일루슈마는 남쪽 메소포타미아 도시들을 정벌하고, 동쪽의 엘람과 서쪽의 아모리로부터 동족을 보호했다. 그는 다음과 같은 기록을 남겼다.

> "나는 아카드 민족과 그 자녀의 자유를[20] 세웠도다. 구리를 정련하였도다. 습지의 경계부터 우르, 니푸르, 이스타란 신의 데르를 아슈르와 더불어 지켜냈노라."[21]

일루슈마는 아슈르에 이슈타르의 옛 신전을 지었다고 알려져 있다. 그의 뒤를 이어 에리슘 1세(1973–1934 BC)가 왕위에 올랐다. 에리슘 1세는 아시리아 최초의 법전을 만들었고,[22] 아나톨리아에서 아시리아 교역기지 카룸을 크게 확장했다. 그의 통치 기간 동안 총 21개의 기지가 새로 세워졌다. 카룸은 주석, 직물, 라피스 라줄리, 철, 안티몬, 구리, 청동, 양모, 곡물 등을 가지고 가 금과 은으로 교환했다. 에리슘은 또한 수많은 기록을 남겼으며, 아시리아에서 아슈르, 이슈타르, 아다드에 신전을 짓는 등 주요 건축 작업을 수행했다.[23]

이러한 정책들은 이쿠눔(1933~1921 BC), 사르곤 1세 (1920~1881 BC), 푸주르아슈르 2세 (1880~1873 BC)의 통치 기간에도 계속되었다.[24] 나람수엔(1830 - 1815 BC)은 후에 왕이 되는 샴시아닷 1세의 찬탈 시도를 물리쳤지만, 나람수엔의 아들 에리슘 2세대에 찬탈되어 1809년 푸주르아슈르 1세가 세운 왕조가 막을 내렸다.

샴시아닷 1세(1808 ~ 1776 BC)는 우쉬피아의 후손으로 인정받기를 원했지만, 이미 테르카의 통치자였고, 후대에도 외국 아모리족 침략자로 여겨졌다. 그러나 그는 메소포타미아 북반부, 아나톨리아 동부와 남부, 레반트의 대부분을 제국에 편입시켜 고대 아시리아 제국을 크게 확장시켰고, 지중해 동부 해안까지 서쪽으로 진군했다.[25] 그의 아들이자 후계자인 이쉬메-다간 1세(1775~1763 BC)는 메소포타미아 남부와 레반트에서 마리와 에쉬눈나에 이르는 땅을 잃었다. 이쉬메-다간 1세는 보잘것없는 도시 국가였던 바빌론을 제국으로 발전시킨 함무라비와 결혼 동맹을 맺었다.

2. 4. 중기 아시리아 제국 (기원전 1392년 ~ 기원전 934년)

히타이트 왕 슈필루리우마에 의해 미탄니 왕국의 세력이 약화되면서 아시리아는 다시 독립을 달성했고, 이 시기부터 중기 아시리아 제국이 시작되었다. 아슈르우발리트 1세(기원전 1363년~기원전 1328년)의 통치하에 아시리아는 독립을 달성하고 메소포타미아 북부에서 영토를 확장했다.[2] 아다드니라리 1세(기원전 1305년~기원전 1274년 재위), 샬마네세르 1세(기원전 1273년~기원전 1244년 재위), 투쿨티니누르타 1세(기원전 1243년~기원전 1207년 재위) 등의 왕들은 사방으로 원정을 벌여 영토를 확장하고 아시리아를 지역 강국으로 만들었다. 샬마네세르 1세 때에는 미탄니 왕국의 마지막 잔당이 공식적으로 아시리아에 합병되었다.투쿨티니누르타 1세는 중기 아시리아 제국의 영토를 최대 규모로 확장한 왕이었다. 그는 기원전 1237년경 니흐리야 전투에서 승리하여 북부 메소포타미아에서 히타이트의 영향력을 약화시켰고, 기원전 1225년~기원전 1216년경 바빌로니아를 일시적으로 정복했다. 또한 수도를 아수르에서 카르-투쿨티-니누르타로 옮기려 했으나, 그의 사후 수도는 다시 아수르로 돌아갔다.

기원전 1207년경 투쿨티-니누르타 1세가 암살된 이후, 왕조 간 갈등으로 아시리아의 세력이 크게 약화되었다. 그의 후계자들은 아시리아의 세력을 유지하지 못했고, 아시리아의 영향력은 점차 아시리아 중심부로만 국한되었다. 아슈르단 1세(기원전 1178년~기원전 1133년 재위), 아슈르레시이시 1세(기원전 1132년~기원전 1115년 재위), 티글랏필레세르 1세(기원전 1114년~기원전 1076년 재위) 등 일부 왕들이 쇠퇴를 극복하고 정복 활동을 하기도 했지만, 정치는 불안정했으며 금세 다시 안정감을 잃었다. 에리바아다드 2세(기원전 1056년~기원전 1054년) 시대부터 아시리아의 쇠퇴는 더욱 심해지게 되었다.

2. 5. 신 아시리아 제국 (기원전 911년 ~ 기원전 605년)

아슈르단 2세(재위: 기원전 934년 ~ 기원전 912년)의 통치 아래에서 아시리아의 쇠퇴가 역전되었고, 이후 신아시리아 제국이 부흥했다. 아슈르나시르팔 2세(재위: 기원전 883년 ~ 기원전 859년) 치세에 신아시리아 제국은 근동에서 지배적인 정치 세력이 되었고, 수도를 님루드로 옮겼다.[2] 티글라트-필레세르 3세(재위: 기원전 745년 ~ 기원전 727년)는 제국을 통합, 중앙집권화하고 영토를 크게 확장했으며, 바빌로니아를 정복했다.신아시리아 제국은 사르곤 2세(재위: 기원전 722년 ~ 기원전 705년)가 세운 사르곤 왕조 때 그 영토와 세력의 정점에 도달했다. 사르곤 2세는 수도를 두르샤루킨으로, 센나케립(재위: 기원전 705년 ~ 기원전 681년)은 니네베로 옮겼다. 에사르하돈(재위: 기원전 681년 ~ 기원전 669년)의 통치 하에 이집트를 정복하면서 아시리아는 최대 영토를 확보했다.

아슈르바니팔(재위: 기원전 669년 ~ 기원전 631년) 사후, "바빌로니아 문제"와 메디아-바빌로니아 연합군의 공격으로 신아시리아 제국은 급속히 붕괴되었다. 아슈르우발리트 2세가 하란에서 저항했으나 패배하여 아시리아 왕조와 국가로서의 아시리아 역사는 막을 내렸다.[2]

2. 6. 제국 이후의 아시리아

아시리아 제국의 멸망에도 불구하고, 아시리아 문화는 이후 시대에도 계속 살아남았다. 신바빌로니아 제국 통치 기간 동안 옛 아시리아의 수도였던 아슈르, 님루드, 니네베는 거의 버려졌고, 아시리아는 인구가 희박한 변방 지역이었다.[2] 신바빌로니아 시대와 아케메네스 제국 시대에도 이러한 상황은 계속되었다. 기원전 6세기 말경에는 아카드어의 아시리아 방언이 멸종되었는데, 이는 이미 신아시리아 제국 말기에 아람어가 널리 사용되었기 때문이다.기원전 6세기 후반부터 아시리아는 회복을 경험하기 시작했다. 아케메네스 제국 하에서 대부분의 영토는 아투라라는 주로 조직되었고, 아케메네스 통치자들은 지역 문제에 간섭하지 않았다. 또한 아케메네스 제국이 바빌론을 정복한 직후 아슈르의 숭배상을 아슈르로 반환한 것이 아시리아 문화 생존에 기여했다. 기원전 4세기 말부터 2세기 중반까지 메소포타미아를 통치한 셀레우코스 제국 하에서 아슈르, 님루드, 니네베와 같은 아시리아 유적지가 재정착되었고 많은 마을이 재건되고 확장되었다.

파르티아 제국이 기원전 2세기에 이 지역을 정복한 후 아시리아의 회복은 계속되었고, 서기 1세기에서 3세기에는 전례 없는 번영과 부활을 맞이했다. 이 지역은 재정착되고 복원되어 인구와 정착지 밀도가 신아시리아 제국 이후 볼 수 없었던 수준에 도달했다. 이 지역은 파르티아의 지배를 받았으며, 오스로에네, 아디아베네, 하트라를 포함한 일련의 종속 왕국이 주로 통치했다.

아슈르는 파르티아 통치 하에서 번성했다. 기원전 2세기 말경 또는 그 직후부터 이 도시는 하트라의 종주권 아래 또는 직접적인 파르티아의 종주권 아래 자체적인 작은 반자치 아시리아 왕국의 수도가 되었을 수 있다. 현지 통치자들의 석상이 고대 아시리아 왕들의 석상과 유사하기 때문에 그들은 스스로를 옛 왕가의 복원자이자 계승자로 여겼을 것이다.[20] 고대 아슈르 사원은 서기 2세기에 복원되었다. 이 마지막 문화적 황금기는 240년 사산 제국에 의해 아슈르가 약탈당하면서 끝났다.[7] 약탈 동안 아슈르 사원은 다시 파괴되었고 도시의 인구는 분산되었다.[19]

서기 1세기부터 많은 아시리아인들이 기독교화되었지만, 고대 고대 메소포타미아 종교의 잔존자들은 수세기 동안 계속 살아남았다. 정치적 권력을 상실했음에도 불구하고 아시리아인들은 14세기 일 칸국과 티무르 제국 하에서 종교적으로 동기가 부여된 탄압과 학살이 있기 전까지 북부 메소포타미아 인구의 상당 부분을 차지했으며, 그 결과 그들은 지역적 민족 및 종교적 소수 민족으로 전락했다. 아시리아인들은 16세기에 아시리아를 장악한 오스만 제국의 통치 하에서 대체로 평화롭게 살았다.

19세기 말과 20세기 초에 오스만 제국이 점점 더 민족주의적으로 변하면서 아시리아인에 대한 추가적인 박해와 학살이 자행되었으며, 그중 가장 주목할 만한 것은 아시리아 집단 학살인 ''세이포''(Sayfo)로, 250,000명에 달하는 아시리아인이 사망했다. 20세기 내내 아시리아인들은 자치 또는 독립에 대한 많은 실패한 제안을 했다. 정부와 이슬람 국가와 같은 테러 단체에 의해 자행된 추가 학살과 박해로 인해 대부분의 아시리아인들은 디아스포라에서 살게 되었다.[22]

3. 정치 및 행정

아시리아의 제도상 군주는 신격화된 국토, 즉 주읍인 아슈르 신이었으며, 인간 군주는 아슈르의 부왕을 자처했다. 전통적인 아시리아 국가 체제의 핵심 기관은 '아룸'이라 불린 시민회였으며, 국가 운영의 중요 사항을 여기서 심의, 결정했고, 이 결정은 모국에서 멀리 떨어진 아나톨리아 반도 등의 상업 거점의 식민 도시에도 전달되었다. 아룸의 의장을 맡았던 것으로 보이는 공직에는 '림무'가 있었으며, 매년 아슈르 시의 유력자 중에서 림무가 선출되었고, 연대의 기록은 그 해의 림무 직의 인물 이름을 사용하여 기록했다. 이 기년법은 그 해의 콘술 직 인명을 사용한 고대 로마의 제도와 유사하다. 아시리아 역사 초기에 아시리아 왕(아슈르의 부왕)의 권력은 아룸과 림무에 의해 제한되었다. 아룸과 림무가 직무를 수행한 시설은 "시의 관"이었으며, 행정상의 서명 날인에 사용되는 시의 관의 원통 인장은 아슈르 신의 인장을 겸하고 있었으며, 아룸과 림무가 전통적으로 소지했던 권위가 여기서도 드러난다. 이후 왕권이 확대되면서 왕이 림무를 겸임하는 경우도 생겨났고, 아시리아 왕은 막강한 권력을 휘두르게 되었으며, 아룸과 림무의 권한도 형식화되었지만, 이 제도는 로마 제국 시대에도 콘술과 원로원의 제도를 유지했던 고대 로마와 마찬가지로, 대제국으로 발전한 신 아시리아 왕국기를 거쳐 아시리아 멸망까지 유지되었다.

상업 활동의 확대는 아시리아에 많은 부를 가져다주었을 것으로 생각된다. 이 시대, 아슈르 시의 성벽은 여러 차례에 걸쳐 조영이 반복되었으며, 빈번한 건축 활동이 행해졌을 것으로 여겨진다. 왕 비문 등의 문헌 사료도 비약적으로 증가했으며, 상업 활동을 위해 문자는 급속도로 보급되었다. 특히 아나톨리아의 카룸인 카네슈(현재 귈테페)에서는 방대한 수의 상업 계약 문서나 비망록과 같은 것들이 발견되어, 당시 상인의 생활을 생생하게 알 수 있다.

아시리아의 행정 제도는 국경을 확장한 왕들뿐만 아니라 정복한 땅을 효율적으로 통합하고 통치하는 능력 덕분에 발전할 수 있었다. 중아시리아 시대 초기에 아시리아가 영토 국가로 성장하면서, 아시리아 영토는 여러 주 또는 구역(''pāḫutu'')으로 나뉘었다. 이 주들의 총 수와 크기는 아시리아가 확장하고 축소됨에 따라 다양하게 변화했다. 모든 주는 지방 총독(''bel pāḫete'', ''bēl pīhāti'' 또는 ''šaknu'')이 지휘했으며, 이들은 지역 질서, 공공 안전 및 경제를 담당했다. 총독들은 또한 주에서 생산된 물품을 저장하고 배포했으며, 이 물품들은 일 년에 한 번 왕의 대표자에 의해 검사되고 수집되었다. 이러한 검사를 통해 중앙 정부는 전국에 걸쳐 현재 재고와 생산량을 추적할 수 있었다. 총독들은 세금을 납부하고 신 아슈르에게 선물을 바쳐야 했지만, 이러한 선물은 일반적으로 작고 주로 상징적인 것이었다. 세금과 선물의 분배는 이익을 수집하는 방법일 뿐만 아니라 제국 전체의 엘리트들을 아시리아의 중심 지역과 연결하는 역할도 했다. 신아시리아 시대에는 주 행정부 내에 광범위한 위계 질서가 있었다. 이 위계 질서의 맨 아래에는 하나 이상의 마을을 감독하고 노동과 물품 형태로 세금을 징수하며 정착촌의 상황을 행정부에 알리는 마을 관리자(''rab ālāni'')와 강제 노동자가 수행한 노동과 남은 시간을 기록하는 부역 책임자(''ša bēt-kūdini'')와 같은 하위 관리가 있었다. 개별 도시에는 시장(''ḫazi’ānu'')이 이끄는 자체 행정부가 있었으며, 이들은 지역 경제와 생산을 담당했다.

아시리아 제국의 일부 지역은 주 시스템에 통합되지 않았지만 여전히 아시리아 왕의 지배를 받았다. 이러한 종속 국가는 조공을 대가로 기존의 지역 왕조가 계속 통치하도록 허용하거나 아시리아 왕이 자신의 종속 통치자를 임명함으로써 간접적으로 통치될 수 있었다. 아시리아 왕은 ilku 시스템을 통해 물품 및 군 복무를 대가로 개인에게 경작지를 부여할 수도 있었다.

대제국을 통치하는 어려움을 극복하기 위해 신아시리아 제국은 다양한 혁신적인 기술과 중계소를 포함하는 정교한 국가 통신 시스템을 개발했다. Karen Radner의 추산에 따르면, 신아시리아 시대에 서부 국경 주 Quwê에서 아시리아 중심 지역까지 다리 없이 많은 강이 있는 700km 거리를 공식 메시지를 보내는 데 5일 미만이 걸릴 수 있었다. 이러한 통신 속도는 신아시리아 제국이 부상하기 전에는 전례가 없었으며, 신아시리아 제국이 멸망한 지 거의 2,500년 후 오스만 제국이 전신을 도입할 때까지 중동에서 능가하지 못했다.

3. 1. 왕권

고대 아시리아 시대의 아슈르 도시 국가에서 정부는 여러 면에서 과두정치였으며, 왕은 영구적이지만 유일한 주요 행위자는 아니었다.[3] 구 아시리아 왕들은 단독 권력을 가진 독재자가 아니라, 신 아슈르를 대신하여 활동했고 이 시대의 주요 아시리아 행정 기관인 도시 회의의 회의를 주재했다.[4][5][6] 도시 회의의 구성은 알려져 있지 않지만, 도시의 가장 강력한 가문 구성원,[7] 많은 상인들로 구성된 것으로 일반적으로 여겨진다.[8] 왕은 주요 집행관이자 영향력 있는 개인들의 이 그룹의 의장으로 활동했으며 법적 지식과 전문 지식도 기여했다.[9] 구 아시리아 왕들은 ''iššiak Aššur''("아슈르를 대신한 총독")라는 칭호를 사용했으며, 아슈르는 도시의 공식적인 왕으로 간주되었다.[10] 구 아시리아 시대의 아슈르 사람들이 종종 왕을 ''rubā’um''("위대한 자")이라고 불렀다는 것은, 왕들이 제한된 행정 권한에도 불구하고 왕족으로 간주되었고 도시의 강력한 개인들 사이에서 ''동등자 중 으뜸''으로 여겨졌음을 분명히 나타낸다.[11]아슈르는 아모리인 정복자 샴시-아다드 1세[12] 아래에서 보다 독재적인 형태의 왕권을 처음 경험했다. 그는 ''šarrum'' (왕)이라는 칭호[13]와 '우주의 왕'이라는 칭호를 사용한 아슈르의 가장 초기 통치자였다.[14] 샴시-아다드 1세는 자신의 보다 절대적인 형태의 왕권을 구 바빌로니아 제국의 통치자들을 기반으로 한 것으로 보인다.[15] 샴시-아다드 1세 치하에서 아시리아인들은 신뿐만 아니라 왕에게도 맹세했다. 이 관행은 그의 죽음 이후에는 지속되지 않았다.[16] 도시 회의의 영향력은 중 아시리아 시대 초기에 사라졌다. 전통적인 ''iššiak Aššur''는 때때로 계속 사용되었지만, 중 아시리아 왕들은 권력 측면에서 구 아시리아 시대의 통치자들과 거의 공통점이 없는 독재자들이었다.[17] 아시리아 제국이 성장함에 따라, 왕들은 점점 더 정교한 왕실 칭호를 사용하기 시작했다. 아슈르-우발리트 1세는 처음으로 ''šar māt Aššur''("아슈르 땅의 왕")이라는 칭호를 사용했고, 그의 손자 아릭-덴-일리 ( 기원전 1317–1306년)는 ''šarru dannu'' ("강력한 왕")이라는 칭호를 도입했다. 아다드-니라리 1세의 비문은 그의 칭호에만 32 줄을 할애해야 했다. 이 발전은 투쿨티-니누르타 1세 때 절정에 달했으며, 그는 다른 칭호들 중에서 "아시리아와 카르두니아쉬의 왕", "수메르와 아카드의 왕", "상부와 하부의 바다의 왕"과 "모든 백성의 왕"이라는 칭호를 사용했다. 왕실 칭호와 형용사는 종종 현재의 정치적 발전과 개별 왕의 업적을 매우 잘 반영했다. 쇠퇴기에는 사용된 왕실 칭호가 일반적으로 다시 더 단순해졌고, 아시리아의 힘이 부활을 경험했을 때 다시 더 웅장해졌다.[18]

중 아시리아 시대와 신 아시리아 시대의 왕들은 스스로를 아슈르와 인류 사이의 중재자로 계속 제시하고, 백성들에게 그렇게 여겨졌다.[19] 이 위치와 역할은 제국 확장을 정당화하는 데 사용되었다. 아시리아인들은 자신들의 제국을 아슈르가 그의 인간 대리인을 통해 감독하고 관리하는 세계의 일부로 보았다. 그들의 이데올로기에서 아시리아 외부의 외부는 혼돈으로 특징지어졌고, 그곳의 사람들은 문명화되지 않았으며, 익숙하지 않은 문화적 관행과 이상한 언어를 가지고 있었다. "외부"의 존재 자체는 아시리아 내의 우주적 질서에 대한 위협으로 간주되었고, 따라서 아슈르의 영역을 확장하고 이러한 이상한 땅을 통합하여 혼돈을 문명으로 바꾸는 것이 왕의 의무였다. 중 아시리아와 신 아시리아 왕들의 대관식을 묘사한 텍스트에는 때때로 아슈르가 왕에게 "아슈르의 땅을 넓히라" 또는 "그의 발 아래 땅을 넓히라"라고 명령하는 내용이 포함되어 있다. 이처럼 확장은 도덕적이고 필요한 의무로 간주되었다.[20] 아시리아 왕의 통치와 행동이 신성하게 승인된 것으로 여겨졌기 때문에,[21] 전쟁 시 아시리아 주권에 대한 저항은 신의 뜻에 대한 저항으로 간주되어 처벌받을 만했다.[22] 아시리아에 반란을 일으킨 민족과 정치는 신성한 세계 질서에 대한 범죄자로 간주되었다.[23] 아슈르는 신들의 왕이었기 때문에, 다른 모든 신들은 그에게 복종했고, 따라서 그 신들을 따르는 사람들은 아슈르의 대표자인 아시리아 왕에게 복종해야 했다.[24]

왕들은 또한 종교적, 사법적 의무를 지녔다. 왕들은 아슈르 숭배와 아시리아 사제를 지원하기 위해 다양한 의식을 수행할 책임이 있었다.[25] 그들은 아슈르뿐만 아니라 다른 모든 신들에게도 제물을 바쳐야 했다. 아슈르-레쉬-이시 1세 시대부터 왕의 종교적이고 숭배적인 의무는 다소 뒤로 밀려났지만, 여전히 사원 건설과 복원에 대한 설명에 두드러지게 언급되었다. 그 이후 비문에 나타난 아시리아 칭호와 형용사는 일반적으로 강력한 전사로서의 왕을 강조했다.[26] 구 아시리아 시대의 역할에서 발전하여, 중 아시리아와 신 아시리아 왕들은 제국의 최고 사법 당국이었지만, 구 아시리아 시대의 선임자들보다 판사로서의 역할에 덜 관심을 둔 것으로 보인다. 왕들은 아시리아와 그 백성의 복지와 번영을 보장해야 했으며, 여러 비문에서 왕을 "목자"(''re’û'')로 지칭하는 것으로 나타났다.

3. 2. 수도

고대 아시리아 시대부터 Aššurakk(아슈르)는 종교적 중요성 때문에 행정 중심지 역할을 했다. 투쿨티-니누르타 1세는 수도를 카르-투쿨티-니누르타로 옮겼으나, 그의 사후 다시 아슈르로 복귀했다. 신아시리아 제국 시대에는 님루드, 두르-샤루킨, 니네베 등 여러 도시가 수도 역할을 했다.[2]3. 3. 귀족과 엘리트

중기 및 신아시리아 사회의 최상위에는 "가문"이라고 불리는, 오래되고 큰 가문의 구성원들이 있었다. 이 귀족들은 정부 내에서 가장 중요한 직책을 차지하는 경향이 있었으며, 구 아시리아 시대의 가장 저명한 가문의 후손일 가능성이 높다.[11] 아시리아 행정부에서 가장 영향력 있는 직책 중 하나는 재상(''sukkallu'')의 직위였다.[11] 살마네세르 1세 시대부터 대재상(''sukkallu rabi’u'')이 있었는데, 이들은 일반 재상보다 상위였고 때로는 왕의 임명으로 자신들의 땅을 통치하기도 했다.[11] 적어도 중기 아시리아 시대에는 대재상은 전형적으로 왕족이었고, 이 직위는 당시 다른 많은 직책과 마찬가지로 세습되었다.[11]신아시리아 제국의 엘리트는 확대되었고 여러 다른 직책을 포함했다.[11] 신아시리아의 내부 엘리트는 일반적으로 현대 학자들에 의해 고위직 집단인 "거물"과 점술을 해석하여 왕에게 조언하고 안내하는 역할을 하는 "학자"(''ummânī'')로 나뉜다.[11] 거물에는 재무관(''masennu''), 궁정 사자(''nāgir ekalli''), 수석 시종( ''rab šāqê''), 수석 관리/환관(''rab ša-rēši''), 수석 재판관(''sartinnu''), 대재상(''sukkallu''), 총사령관( ''turtānu'')의 직책이 포함되었으며, 이 직위는 때때로 왕족이 계속해서 맡았다.[11] 일부 거물들은 또한 중요한 지방의 총독 역할을 했으며, 모두 아시리아 군대에 깊이 관여하여 상당한 병력을 통제했다.[11] 그들은 또한 제국 전역에 흩어져 있는 대규모 면세 토지를 소유했다.[11] 신아시리아 제국 후기에는, 환관들이 전례 없이 강력해지면서 전통적인 아시리아 엘리트와 왕들 사이의 단절이 커졌다.[11] 문민 행정부와 군대에서 가장 높은 직책은 왕에게 충성을 보장하기 위해 의도적으로 출신이 불분명하고 낮은 환관들이 차지하기 시작했다.[11] 환관들은 자신만의 왕조적 야망을 가질 수 없다고 여겨졌기 때문에 신뢰받았다.[11]

3. 4. 행정 제도

아시리아의 성공은 국경을 확장한 왕들뿐만 아니라 정복한 땅을 효율적으로 통합하고 통치하는 능력 덕분이었다. 중아시리아 시대 초기에 아시리아가 영토 국가로 성장하면서, 아시리아 영토는 여러 주 또는 구역(''pāḫutu'')으로 나뉘었다. 이 주들의 총 수와 크기는 아시리아가 확장하고 축소됨에 따라 다양하게 변화했다. 모든 주는 지방 총독(''bel pāḫete'', ''bēl pīhāti'' 또는 ''šaknu'')이 지휘했으며, 이들은 지역 질서, 공공 안전 및 경제를 담당했다. 총독들은 또한 주에서 생산된 물품을 저장하고 배포했으며, 이 물품들은 일 년에 한 번 왕의 대표자에 의해 검사되고 수집되었다. 이러한 검사를 통해 중앙 정부는 전국에 걸쳐 현재 재고와 생산량을 추적할 수 있었다. 총독들은 세금을 납부하고 신 아슈르에게 선물을 바쳐야 했지만, 이러한 선물은 일반적으로 작고 주로 상징적인 것이었다. 세금과 선물의 분배는 이익을 수집하는 방법일 뿐만 아니라 제국 전체의 엘리트들을 아시리아의 중심 지역과 연결하는 역할도 했다. 신아시리아 시대에는 주 행정부 내에 광범위한 위계 질서가 있었다. 이 위계 질서의 맨 아래에는 하나 이상의 마을을 감독하고 노동과 물품 형태로 세금을 징수하며 정착촌의 상황을 행정부에 알리는 마을 관리자(''rab ālāni'')와 강제 노동자가 수행한 노동과 남은 시간을 기록하는 부역 책임자(''ša bēt-kūdini'')와 같은 하위 관리가 있었다. 개별 도시에는 시장(''ḫazi’ānu'')이 이끄는 자체 행정부가 있었으며, 이들은 지역 경제와 생산을 담당했다.아시리아 제국의 일부 지역은 주 시스템에 통합되지 않았지만 여전히 아시리아 왕의 지배를 받았다. 이러한 종속 국가는 조공을 대가로 기존의 지역 왕조가 계속 통치하도록 허용하거나 아시리아 왕이 자신의 종속 통치자를 임명함으로써 간접적으로 통치될 수 있었다. 아시리아 왕은 ilku 시스템을 통해 물품 및 군 복무를 대가로 개인에게 경작지를 부여할 수도 있었다.

대제국을 통치하는 어려움을 극복하기 위해 신아시리아 제국은 다양한 혁신적인 기술과 중계소를 포함하는 정교한 국가 통신 시스템을 개발했다. Karen Radner의 추산에 따르면, 신아시리아 시대에 서부 국경 주 Quwê에서 아시리아 중심 지역까지 다리 없이 많은 강이 있는 700km 거리를 공식 메시지를 보내는 데 5일 미만이 걸릴 수 있었다. 이러한 통신 속도는 신아시리아 제국이 부상하기 전에는 전례가 없었으며, 신아시리아 제국이 멸망한 지 거의 2,500년 후 오스만 제국이 전신을 도입할 때까지 중동에서 능가하지 못했다.

4. 군사

아시리아 군대는 대부분 징집병으로 구성되었으며, 필요할 때, 예를 들어 전쟁 시에만 동원되었다. 규제, 의무, 그리고 정교한 정부 시스템을 통해 초기 중기 아시리아 제국 시대부터 대규모 병력을 징집하고 동원할 수 있었다. 신아시리아 제국에는 '왕의 부대'(kiṣir šarri|키시르 샤리akk)라고 불리는 소규모 상비군 부대가 설치되었다.

아시리아 군대는 시간이 지남에 따라 발전하고 진화했다. 중아시리아 시대에 보병은 '무기 병력'(sạ bū ša kakkē|사 부 샤 카케akk)과 '방패병'(sạ bū ša arâtē|사 부 샤 아라테akk)으로 나뉘었지만, 현존하는 기록은 그 차이점을 파악할 수 있을 정도로 상세하지 않다. '무기 병력'에는 투석병(ṣābū ša ušpe|사부 샤 우슈페akk)과 궁수(ṣābū ša qalte|사부 샤 칼테akk)와 같은 원거리 병력이 포함되었을 가능성이 있다. 군대의 전차는 자체 부대를 구성했다. 현존하는 묘사에 따르면, 전차에는 두 명의 군인이 탑승했다. 전차를 지휘하는 궁수(māru damqu|마루 담쿠akk)와 운전사(ša mugerre|샤 무게레akk)이다. 전차는 기원전 12-11세기에 티글라트-필레세르 1세 치하에서 처음 광범위하게 군사적으로 사용되었으며, 이후 신아시리아 시대에는 기병대(ša petḫalle|샤 페트할레akk)를 선호하여 점차적으로 폐지되었다. 중아시리아 시대에 기병대는 주로 호위나 메시지 전달에 사용되었다.

신아시리아 제국 시대에 군사적으로 중요한 새로운 발전은 기병대의 대규모 도입, 갑옷과 무기에 철의 채택, 그리고 새롭고 혁신적인 공성전 기술의 개발이었다.[4] 신아시리아 제국의 절정기에 아시리아 군대는 세계 역사상 가장 강력한 군대였다.[4] 신아시리아 군대의 병력 수는 수십만 명에 달했을 가능성이 높다. 신아시리아 군대는 ''키스루''(kiṣru|키스루akk)로 세분되었으며, 각 ''키스루''는 약 1,000명의 병사로 구성되었으며, 이들 대부분은 보병(zūk|주크akk, zukkû|주쿠akk 또는 raksūte|락수테akk)이었을 것이다. 보병은 경보병, 중보병, 중장보병의 세 가지 유형으로 나뉘었으며, 무기, 갑옷 수준 및 임무가 달랐다. 아시리아 군대는 원정 시 통역/번역가(targumannu|타르구만누akk)와 안내인(rādi kibsi|라디 키브시akk)을 모두 적극적으로 활용했는데, 둘 다 아마도 아시리아로 재정착한 외국인 출신이었을 것이다.

시대에 따라 변화는 있었지만, 아시리아 제국 시대의 아시리아군은 '''중앙군'''과 '''지방군'''으로 구성되었다. 지방군의 지휘권은 각 주의 장관에게 있었고, 병력 보충과 보급도 각 주의 권한으로 이루어졌다. 이 지방군에는 피정복국의 군대도 편입되었지만, 당연히 반란의 온상이 되기도 했고, 이에 대응하기 위해 하나하나의 주는 매우 세분화되어 있었다. 중앙군은 왕의 직속으로, "왕의 매듭"이라 불렸지만, 그 수장은 환관의 장관이었으며, 왕을 대신하여 지휘를 맡기도 했다. 중앙군의 편성은 10명을 최소 단위로 하여 50인대, 100인대라는 편성을 취하는 고대 셈족 민족에게 일반적인 부대 편성을 채택하고 있다. 왕은 의식으로 열병식을 거행하기도 했으며, 열병을 위한 요새도 건설되었고, 평시에는 무기 저장고 역할도 했다.

병과는 보병(창병, 궁병, 방패병), 전차(차리엇), 기병 등으로 편성되었다. 이 외에 현대의 공병에 해당하는 부대도 존재하여, 도하 작전이나 성 공격에서 큰 역할을 수행했다. 특히 아시리아군은 궁병을 많이 활용했다고 한다. 방패병은 적의 화살로부터 아군 병사를 보호하기 위해 대형 방패를 장비한 부대였으며, 궁병과 함께 운용되었다. 전차 부대는 중아시리아 시대에 아마도 미탄니를 참고하여 채용된 것으로 생각되며, 아시리아 제국 시대에도 중요한 병과였다. 특히 "발의 전차"라고 불린 왕 직속의 전차 부대는 친위대와 같은 역할을 수행하는 부대였다. 철제 무기를 사용하고, 동방 고원에서 수입한 군마를 활용한 기병은 이 시대에 새롭게 도입된 병과이다. 당시에는 아직 안장, 등자 등의 마구가 발명되지 않아, 후대 기병에 비해 운용이 어려웠을 것으로 예상되지만, 중요한 병과로 빠르게 확산되었다. 아시리아의 부조 중에는 말 위에서 활을 쏘는 궁기병이나, 창을 들고 돌격하는 기병의 모습이 묘사된 것이 있어, 당시 전쟁의 모습을 알 수 있다.

병력 수는 가장 많았던 시기에 200,000명이었다는 기록이 있지만, 과장이라는 설도 강하다. 하지만 고고학자들이 추정하는 병력 수는 차이가 커서, 가장 적게 추산하는 경우 50,000명 정도로 보기도 한다. 정확한 것은 불분명하지만, 시리아 지역의 여러 국가의 군대가 때로는 수십 명에서 수백 명 규모로 기록되어 있는 것을 고려하면, 적게 잡아도 당시로서는 압도적인 병력 규모를 자랑했다는 것은 틀림없다.

5. 사회와 문화

아시리아 사회는 크게 노예와 자유 시민으로 나뉘었고, 자유 시민은 다시 '큰 자'와 '작은 자'로 구분되었다. 중기 아시리아 시대에는 자유인, šiluhlu̮|실루흘루akk, ālāyû|알라유akk(마을 거주자) 등 다양한 하위 계층이 있었다. 부역 노동자는 ''ilku'' 시스템을 통해 모집되었다. 신아시리아 시대에는 자유 시민, 준자유 노동자, 노예로 사회 계층이 구성되었다.[1]

노예 제도는 고대 아시리아 사회의 필수적인 부분이었다. 채무 노예와 전쟁 포로 등 다양한 유형의 노예가 있었으며, 부모의 빚 때문에 아이들이 노예로 팔리기도 했다. 아시리아어에서 노예는 일반적으로 wardum|와르둠akk이라고 불렀지만, 이 용어는 자유로운 하인이나 부하에게도 사용될 수 있어 혼란스럽다.[1] 아시리아 사회는 시간이 지남에 따라 더욱 복잡해지고 계층화되었다. 신아시리아 시대에는 국가 관료에 봉사함으로써 사회 계층을 올라갈 수 있었다.[1]

고대 아시리아 여성의 삶에 대한 주요 증거는 행정 문서와 법전에 있다. 구 아시리아 시대에는 남녀 사이에 법적인 구분이 없었고, 사회에서 거의 동일한 권리를 누렸다. 여성들이 쓴 여러 편지를 통해 여성들이 읽고 쓰는 법을 배우는 것이 자유로웠음을 알 수 있다. 남성과 여성 모두 동일한 벌금을 내고, 재산을 상속받을 수 있으며, 무역에 참여하고, 집과 노예를 사고팔 수 있었으며, 유언장을 작성하고, 배우자와 이혼할 수 있었다. 법적으로는 평등했지만, 남성과 여성은 다르게 양육되고 사회화되었으며, 서로 다른 사회적 기대와 의무를 가졌다. 소녀들은 길쌈과 직조등 가사를 도왔고, 소년들은 기술을 배우고 아버지의 무역 원정을 따랐다. 맏딸은 여사제로 봉헌되어 결혼이 허용되지 않았고 경제적으로 독립되었다.

중기 아시리아 시대에 여성의 지위는 감소했다. 중 아시리아 법은 여성을 차별적인 시민으로 만들었지만, 이 법률이 얼마나 강력하게 시행되었는지는 명확하지 않다. 이 법률은 남편에게 아내를 마음대로 처벌할 권리를 주었다. 그러나 남편이 사망하거나 전쟁 포로로 잡혀 자녀나 부양할 친척이 없는 여성은 정부로부터 지원을 보장받았다.

신 아시리아 시대에는 왕실 및 상류층 여성의 영향력이 증가했다. 신 아시리아 왕실 여성들은 편지를 주고받았으며, 독립적으로 부유했고, 토지를 소유할 수 있었다. 신 아시리아 제국의 여왕들은 이전 시대의 여왕들보다 역사적으로 더 잘 기록되어 있다.

신 아시리아 시대의 가장 영향력 있는 여성 중에는 샴무라마트와 나키아가 있었다. 샴무라마트는 샴시-아다드 5세(기원전 824–811년)의 여왕으로, 아들 아다드-니라리 3세(기원전 811–783년)의 섭정을 맡았을 가능성이 있으며, 군사 작전에 참여했다. 나키아는 산헤립, 에사르하돈, 아슈르바니팔의 통치에서 정치에 영향을 미쳤다.

고대 아시리아 시대에 아시리아 인구의 상당수는 국제 무역에 종사했다. 고용 계약 및 기타 기록을 통해 운반인, 안내인, 당나귀 몰이꾼, 대리인, 상인, 제빵사, 은행가 등 다양한 직업의 사람들이 무역에 참여했음을 알 수 있다. 기원전 1950년에서 1836년 사이에 25톤의 아나톨리아 은이 아시리아로 운송되었고, 약 100톤의 주석과 10만 개의 직물이 반대로 아나톨리아로 운송된 것으로 추산된다.

기원전 19세기에 국제 무역이 쇠퇴한 후, 아시리아 경제는 점점 더 국가 지향적으로 변했다. 신아시리아 시대에는 국가가 제국의 최대 고용주이자 농업, 제조업, 광물 채취에 대한 독점권을 가졌다. 제국 경제는 잉여 부가 정부로 흘러 들어가 제국 전역의 국가 유지를 위해 사용되도록 구조화되어 있었다. 모든 생산 수단은 국가 소유였지만, 정부에 의해 개인의 재산권이 보장되는 활발한 민간 경제 부문도 계속 존재했다.

뚜렷한 아시리아 정체성은 이미 고대 아시리아 시대에 형성된 것으로 보인다. 아시리아 특유의 장례 관습, 음식 및 복장 규정이 이를 증명하며, 아시리아 문서들은 아수르의 주민들을 별개의 문화 집단으로 간주한다.[1]

사르곤 2세가 두르-샤루킨을 건설한 기록의 일부는 다음과 같다.

신 아시리아 제국의 확장은 재정착 및 추방과 결합되어 아시리아 심장부의 민족 문화적 구성을 변화시켰지만, 더 오래된 아시리아 주민이 사라졌다는 증거는 없다.[2]

현대 아시리아 민족이 "아시리아인"이라는 용어를 사용하는 것은 역사적으로 논란이 있었지만, 아시리아 연속성은 일반적으로 학계에서 받아들여지고 있으며, 현대 아시리아인들이 고대 아시리아 제국 인구의 후손으로 간주된다는 점에서 역사적 및 유전적 증거에 근거한다. 제국 멸망 후에도 아시리아 문화는 살아남았으며, 고대 메소포타미아 종교는 마르딘에서는 18세기까지, 아슈르에서는 서기 240년경까지, 다른 장소에서는 13세기까지 신자들이 확인되었다.

근대 이전 시리아어 자료에서 사용된 전형적인 자기 지칭은 ''ʾārāmāyā'' ("아람인")와 ''suryāyā''이며, ''ʾāthorāyā'' ("아시리아인")라는 용어는 거의 사용되지 않았다. 그러나 아시리아와 아시리아인이라는 용어는 고대 아시리아인과 니네베 주변 지역을 지칭하는 데 사용되었다.

''suryāyā'', ''suryāyē'' 또는 ''sūrōyē''라는 자기 지칭은 아카드어 용어 ''assūrāyu''("아시리아인")에서 파생된 것으로 여겨진다. 19세기 말, 아시리아 민족은 문화적 "각성" 또는 "르네상스"를 경험하여 고대 아시리아의 후손에 더 강하게 뿌리박힌 민족 이데올로기를 발전시키고 ''ʾāthorāyā'' 및 ''ʾāsurāyā''와 같은 자기 지칭을 재채택하게 되었다. 오늘날 ''sūryōyō'' 또는 ''sūrāyā''는 아시리아인들이 모국어로 사용하는 지배적인 자기 지칭이지만, 일반적으로 "시리아인"이 아닌 "아시리아인"으로 번역된다.

고대 아시리아인들은 아카드어의 북부 방언인 아시리아어를 사용했다. 아시리아어는 고대, 중기, 신 아시리아어로 구분되며, 시간이 지남에 따라 변화했다.[1] 셈어 중 가장 널리 사용되고 상호 이해가 가능한 언어인 아람어는 신 아시리아 시대 전반에 걸쳐 중요성이 커졌고, 심지어 아시리아의 심장부 내에서도 신 아시리아 언어를 대체했다.[4] 기원전 9세기부터 아람어는 신 아시리아 제국의 ''사실상'' 공용어가 되었고, 신 아시리아어와 다른 형태의 아카드어는 정치 엘리트의 언어로 격하되었다.[5]

기원전 9세기 살마네세르 3세 시대부터 아람어는 아카드어와 함께 국가 관련 문맥에서 사용되었고, 티글라트-필레세르 3세 시대에는 왕들이 아카드어와 아람어 왕실 서기관을 모두 고용하여 아람어가 제국 행정부가 사용하는 공식 언어의 지위로 상승했음을 확인했다.[6][7] 신 아시리아 제국 멸망 이후, 고 아시리아어는 메소포타미아에서 아람어에 밀려 완전히 버려졌다.[8] 기원전 500년경까지 아카드어는 더 이상 사용되지 않는 언어가 되었을 것이다.[9]

현대 아시리아인들은 그들의 언어를 "아시리아어" (''Sūrayt'' 또는 ''Sūreth'')라고 부른다. 아카드어의 아시리아 방언과는 거의 공통점이 없지만 고대 메소포타미아 아람어의 현대 버전이다. 이 언어는 특히 차용어 형태에서 고대 아카드어의 영향을 일부 유지하고 있다.

고대 아시리아 건축에 대한 주요 증거는 현존하는 건물 자체, 동시대 문서, 후대 왕들의 문서 등 세 가지 형태로 남아 있다. 아시리아 건물은 거의 항상 흙벽돌로 지어졌으며, 석회암은 주로 수로, 강둑, 방어 시설 등 흐르는 물에 노출되는 곳에 사용되었다.[2] 대형 건물은 흙벽돌 기초 위에 지어졌고, 바닥은 다짐한 흙으로 만들어졌으며 중요한 방에는 카펫이나 갈대 매트로 덮었다. 외부와 접하는 곳은 돌판이나 구운 벽돌로 포장되었고, 대형 방의 지붕은 나무 들보로 지지했다.[2]

고대 아시리아인들은 새로운 수도 건설을 포함하여 여러 기술적으로 복잡한 건설 프로젝트를 수행했다. 고대 아시리아 건축은 이전 메소포타미아 건축을 따랐지만, 계단형 치형 벽돌, 아치형 지붕, 그리고 대규모 궁전이 자립형 스위트(suite)의 집합체로 구성되는 등 몇 가지 특징적인 모습을 보였다.

아시리아의 팽창과 축적된 부를 통해 다양한 문화가 꽃피었다. 특히 신 아시리아 시대의 특징적인 조각으로, 궁전 등의 입구를 지키는 인두익우상이 있으며, 각지에서 발견되고 있다. 또한 궁전을 장식한 부조 조각은 주로 아시리아 왕의 사냥 장면이나 전쟁 장면을 묘사하여 당시의 모습을 알 수 있는 중요한 자료이다. 아슈르바니팔의 사자 사냥 조각은 그 사실성과 야생 동물의 근육 표현 등으로 아시리아 예술의 최고 걸작 중 하나로 꼽힌다.

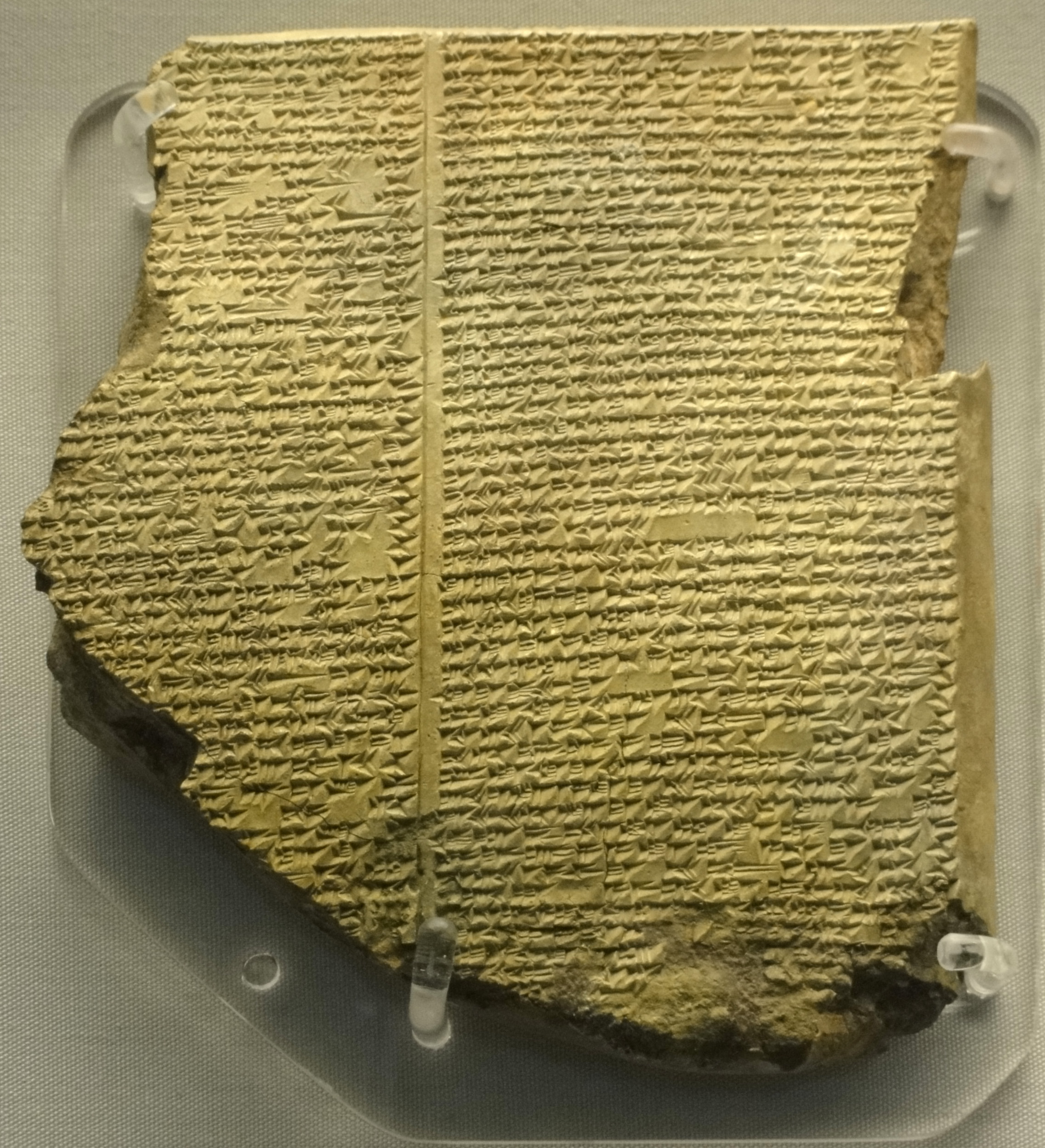

아슈르바니팔 왕은 고대 메소포타미아 각지의 문서 사료를 수집하여 아슈르바니팔 도서관을 만들었는데, 이는 고대 오리엔트 역사를 연구하는 데 매우 귀중한 자료를 제공한다. 이 도서관에서는 당시의 학문, 행정, 사생활에 관한 문서가 25,000점 이상 발견되었으며, 아시리아 지식의 집대성이라고 할 수 있다.

초기 아시리아 시대의 예술 작품은 외세의 영향을 많이 받았다. 예를 들어, 아카드 제국 이전 아슈르에서 발견된 남녀 숭배자들의 설화석고 조각상은 초기 왕조 수메르 조각상과 매우 유사하다. 초기 아슈르의 미술 작품은 매우 양식화된 것에서 매우 자연스러운 것까지 다양했다.[1]

초기 시대의 가장 독특한 유물 중 하나는 여성의 두상으로, 눈, 눈썹, 정교한 머리 덮개에 원래 상감 세공이 되어 있었다. 이 두상은 자연스러운 스타일, 부드럽고 매끄러운 곡선, 풍만한 입술을 특징으로 하는 아카드 시대의 미술 양식을 보여준다.[1] 초기 시대의 또 다른 독특한 예술 작품은 나체 여성의 상아 조각상과 최소 5점 이상의 유사한 조각상 파편이다. 사용된 상아는 인도 코끼리에서 왔을 수 있으며, 이는 초기 아슈르와 이란의 초기 부족 및 국가 간의 교역을 나타낸다. 초기 시대에 알려진 다른 예술 작품으로는 통치자(총독 및 외국 왕)의 몇 점의 큰 석상,[1] 동물의 조각상, 나체 여성의 석상이 있다.

에리숨 1세로 추정되는 부분적인 석상을 제외하고, 고대 아시리아 시대에 알려진 미술 작품은 대부분 쐐기 문자 문서의 인장과 인상에 국한된다.[1] 샴시-아다드 1세 이전 푸주르-아슈르 왕조의 왕실 인장은 우르 제3왕조의 왕들의 인장과 매우 유사하다. 아슈르-우발리트 1세 이후의 중기 아시리아 시대에는 인장이 매우 달라져 왕의 통치 권리에 대한 신학적 및 우주적 근원보다는 왕의 권력을 강조하는 것으로 보인다. 중기 아시리아 시대의 비왕실 인장 중에는 종교적 장면과 평화로운 동물과 나무 장면을 포함하여 다양한 모티프가 알려져 있다. 투쿨티-니누르타 1세 시대부터 인장에는 인간, 다양한 동물, 신화적 생물 간의 경쟁과 투쟁이 등장하기도 했다.[3]

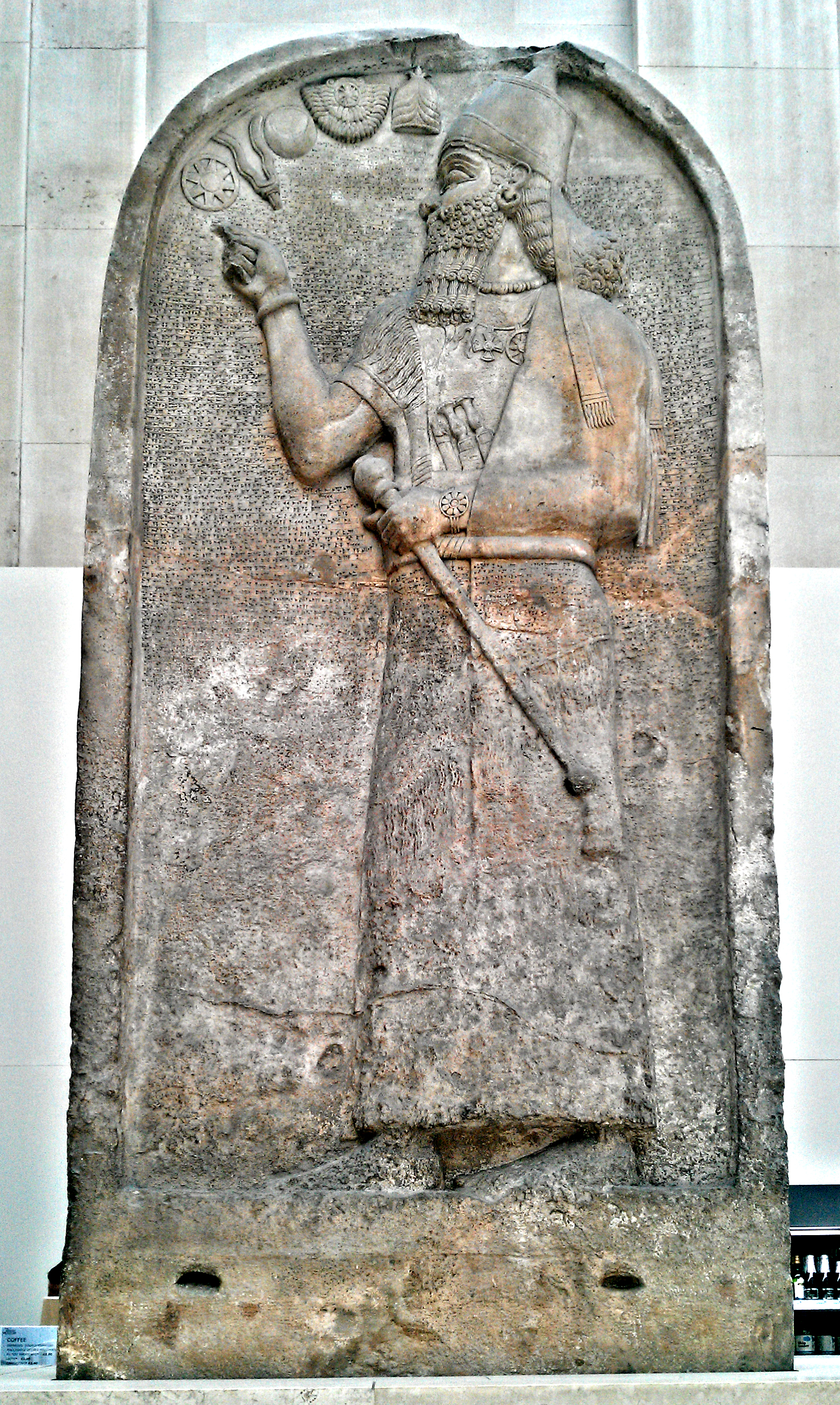

중기 아시리아 시대에는 몇 가지 다른 새로운 예술적 혁신이 이루어졌다. 아슈르의 이슈타르 신전에서 투쿨티-니누르타 1세 시대의 제단 4개가 발견되었다. 이 제단은 다양한 모티프로 장식되었으며, 왕과 보호하는 신적 인물과 표준이 포함되었다. 제단 중 하나는 기저부 아래쪽 계단에 아시리아 미술사에서 가장 초기의 서사적 이미지를 보존하고 있다. 이 부조는 아시리아 왕 앞에 죄수들이 열을 지어 있는 모습을 묘사하는 것으로 보인다. 가장 초기의 알려진 아시리아 벽화는 투쿨티-니누르타 1세 시대의 카르-투쿨티-니누르타 궁전에서 발견되었다. 모티프에는 식물 기반 패턴(장미와 종려나무 잎), 나무, 새 머리 지니가 포함되었다. 벽을 칠하는 데 사용된 색상은 검정, 빨강, 파랑, 흰색이었다. 아슈르-벨-칼라 시대(기원전 1074–1056년)의 니네베에서 나체 여성의 특이한 석회암 조각상이 알려져 있다. 기원전 11세기에 도입된 완전히 새로운 유형의 기념물은 이미지와 텍스트로 사방을 장식한 사면 석비인 오벨리스크였다. 오벨리스크는 적어도 기원전 9세기까지 계속 사용되었다.[4]

신 아시리아 시대에는 왕들의 후원 아래 제작된 기념비적인 예술 작품이 많이 남아 있다. 신 아시리아 기념비적 예술의 가장 잘 알려진 형태는 사원과 궁전의 내부 및 외부 벽을 따라 조각된 석조 예술 작품인 벽 부조이다. 신 아시리아 예술의 또 다른 잘 알려진 형태는 사원, 궁전, 도시의 문에 배치된 인간의 머리를 가진 사자 또는 황소(''라마수'')인 거상이다. 벽 부조와 거상의 가장 초기의 알려진 예는 아슈르나시르팔 2세의 통치 시대부터 시작되었으며, 그는 지중해로의 원정에서 본 히타이트 기념비적 예술에서 영감을 받았을 수 있다.[5]

중기 아시리아 시대의 투쿨티-니누르타 1세 시대에 제작된 것과 같은 벽화도 계속 사용되었으며, 때로는 벽 부조를 보완하거나 그 대신 사용되었다. 내부 벽은 진흙 벽돌을 칠한 진흙 석고로 덮어 장식할 수 있었고, 외부 벽은 때때로 유약을 바르고 칠한 타일이나 벽돌로 장식되었다.[5] 가장 광범위하게 알려진 생존 벽 부조는 센나케리브의 통치 시대부터이다.[6] 현대 학자들은 아슈르바니팔 시대에 제작된 부조에 특히 주목했는데, 이는 그의 전임자들의 예술과는 달리 독특한 "서사적 품질"을 가지고 있다고 묘사되었다.

고대 아시리아 문학은 바빌로니아 문학 전통의 영향을 많이 받았다. 중기 아시리아 시대부터 독자적인 아시리아 학문 전통이 시작되었으며, 왕들은 지식 축적을 중요하게 여겼다. 신아시리아 시대에는 아슈르바니팔 도서관이 건립되어 고대 메소포타미아의 다양한 문헌들이 보존되었다.

주요 문학 작품 및 특징

- 길가메시 서사시: 아슈르바니팔 도서관에 보존된 대표적인 메소포타미아 문학 작품이다.

- 에누마 엘리쉬: 바빌로니아의 창조 신화로, 아슈르바니팔 도서관에 포함되어 있었다.

- 투쿨티-니누르타 서사시: 투쿨티-니누르타 1세의 통치와 업적을 다룬 중기 아시리아 시대의 서사시이다.

- 거짓의 군주 사르곤: 아카드 제국의 창시자 사르곤의 통치를 1인칭 시점으로 서술한 구 아시리아 시대의 이야기이다.

- 연대기: 왕의 통치와 군사적 업적을 기록한 신아시리아 시대의 텍스트 장르이다. 왕의 통치를 정당화하는 선전 목적으로 사용되었다.

- 아시리아 왕세자의 지하 세계 비전, 사르곤의 죄, 마르두크 시련 등: 신아시리아 시대의 순수 문학 작품들이다.

신아시리아 시대의 학문 발전신아시리아 시대의 왕들은 지식 보존을 중요하게 여겼으며, 점술 텍스트에 직접 접근하고자 했다. 투쿨티-니누르타 2세 통치 시기에는 수석 학자 직함이 처음으로 등장했다. 아슈르바니팔 도서관은 과거의 지식을 보존하고 서기 문화를 유지하기 위해 건립되었으며, 3만 개 이상의 문서를 소장했다. 이 도서관에는 점술, 의학, 의례, 주문, 기도, 찬가, 학교 텍스트 등 다양한 장르의 문헌이 포함되었다.

아시리아의 팽창과 부의 축적은 문화 발전에 기여했다. 신아시리아 시대의 대표적인 조각으로는 궁전 입구를 지키는 인두익우상이 있으며, 각지에서 발견된다. 궁전을 장식한 부조 조각은 주로 아시리아 왕의 사냥이나 전쟁 장면을 묘사하며, 아슈르바니팔의 사자 사냥 조각은 아시리아 예술의 걸작 중 하나로 꼽힌다.

아슈르바니팔 도서관은 고대 메소포타미아 각지의 문서 자료를 수집하여 만들어졌으며, 25,000점 이상의 문서를 통해 당시의 학문, 행정, 사생활에 대한 정보를 제공한다.

고대 아시리아인들은 메소포타미아의 다른 신들과 함께 국가 신 아슈르를 숭배했다.[2] 아슈르는 시대에 따라 농업, 전쟁 등 다양한 역할을 담당하는 신으로 여겨졌다. 중기 아시리아 시대에 아슈르는 최고신으로 자리매김했으며, 엔릴 신과 동일시되기도 했다. 신전은 아시리아 종교의 중심이었으며, 자급자족하는 공동체 역할을 했다. 점성술과 내장 점술은 아시리아 종교의 중요한 부분이었다. 제국 멸망 후에도 아시리아인들은 아슈르 신앙을 유지했으며, 셀레우코스 시대에는 고대 그리스 종교의 강한 영향을 받기도 했다. 1세기부터 아시리아인들은 기독교화되기 시작했으며, 기독교는 아시리아 정체성의 중요한 부분이 되었다.

아시리아인들은 메소포타미아 남부의 바빌로니아인들과 동일한 신들을 숭배했다. 아시리아의 최고 신은 국가 신 아슈르였다. 신과 고대 수도는 현대 역사가들이 신을 아슈르, 도시를 아수르라고 부름으로써 흔히 구별하지만, 둘 다 고대 시대에는 정확히 동일한 방식으로 기록되었다(''Aššur''). 이전 고 아시리아 시대의 문서에서 도시와 신은 종종 명확하게 구분되지 않는데, 이는 아슈르가 도시 자체를 의인화한 신격화된 형태로 고 아시리아 시대 초기에 기원했음을 시사한다.

아슈르 아래에서 다른 메소포타미아 신들은 계층적으로 조직되었으며, 각자에게 고유한 역할이 할당되었다. 예를 들어 태양신 샤마쉬는 정의의 신으로 여겨졌고, 이슈타르는 사랑과 전쟁의 여신으로 여겨졌다. 그리고 고유한 주요 숭배 장소가 있었다. 닌우르타는 예를 들어 님루드에서 주로 숭배되었고, 이슈타르는 아르벨라에서 주로 숭배되었다. 엔릴, 마르두크, 나부와 같은 전형적인 바빌로니아 신들은 바빌로니아에서만큼이나 아시리아에서도 숭배되었고, ''아키투'' 축제와 같은 몇몇 전통적인 바빌로니아 의식들이 북쪽에서 차용되었다.

최고 신으로서의 아슈르의 역할은 아시리아인들 자체의 변화하는 문화와 정치에 따라 유연하게 변했다. 고 아시리아 시대에 아슈르는 주로 농업과 관련된 죽음과 부활의 신으로 여겨졌다. 중기 아시리아 제국과 신 아시리아 제국 시대에 아슈르의 역할은 확대되어 완전히 바뀌었다. 미탄니 왕국 아래에서 지배를 받았던 시대에 대한 반작용으로 시작되었을 가능성이 있는 중 아시리아 신학은 아슈르를 전쟁의 신으로 제시했으며, 아시리아 왕에게 신성한 정통성뿐만 아니라 아슈르의 "정당한 홀", 즉 군사 정복을 통해 아시리아 제국을 확장하도록 명령했다.

아슈르의 이러한 군사화는 또한 기원전 18세기와 17세기에 북부 메소포타미아를 통치했던 아모리인 정복자 샴시-아다드 1세가 아슈르를 남부 엔릴과 동일시하면서 비롯되었을 수도 있다. 중기 아시리아 시대에 아슈르는 "신들의 왕"이라는 칭호로 증명되었으며, 이는 북부와 남부 메소포타미아의 이전 문명이 엔릴에게 귀속시킨 역할이었다. 아슈르를 엔릴과 동일시하거나 적어도 엔릴의 역할을 아슈르에게 이전하는 발전은 바빌론에서도 병행되었는데, 그곳에서는 이전에 중요하지 않았던 지역 신 마르두크가 함무라비의 통치 기간(기원전 18세기)에 엔릴을 모델로 하여 판테온의 수장으로 격상되었다.

아시리아 종교는 신전을 중심으로 했다. 신전은 신의 숭배상을 안치한 중앙 성소와 다른 신들의 조각상을 위한 공간이 있는 몇 개의 부속 예배당을 포함하는 기념비적인 구조였다. 신전은 일반적으로 자급자족하는 공동체였다. 신전은 토지 보유를 중심으로 자체적인 경제적 자원과 자체적인 계층적 조직의 인력을 가지고 있었다. 후기 시대에 신전은 특정 세금, 공물, 전리품 및 조공 기증 형태의 왕실의 은혜에 점점 더 의존하게 되었다. 신전의 수장은 "최고 관리자"라는 칭호를 받았으며, 왕은 필멸의 세상에서 아슈르의 대표자로 여겨졌기 때문에 아시리아 왕에게 책임을 졌다. 신전 기록은 점성술과 내장 점술(죽은 동물의 내장을 연구하는 것) 형태의 점이 아시리아 종교의 중요한 부분이었음을 보여주는데, 이는 신들이 필멸의 세상과 소통하는 수단이라고 믿어졌기 때문이다.

다른 많은 고대 제국과 달리, 신 아시리아 제국은 그 절정기에 정복한 지역에 문화와 종교를 강요하지 않았다. 북부 메소포타미아 외곽에는 아슈르를 위해 건설된 중요한 신전이 없었다. 제국 멸망 이후, 신 아시리아 제국이 멸망한 후에도 아시리아인들은 아슈르와 나머지 판테온을 계속 숭배했지만, 아시리아 국가가 없이는 아시리아 중심지의 많은 지역에서 종교적 신념이 분기되고 다른 방향으로 발전했다. 셀레우코스 왕조의 이 지역 통치 시대(기원전 4세기~2세기)부터 고대 그리스 종교의 강한 영향이 있었으며, 많은 그리스 신들이 메소포타미아 신들과 융합되었다. 아디아베네의 왕들이 기원후 1세기에 유대교로 개종한 것을 고려할 때 유대교의 영향도 있었다.

기원전 1세기에 로마 제국과 파르티아 제국의 국경 지역으로서 아시리아는 종교적으로 매우 복잡하고 다양했을 것이다. 파르티아 통치하에서 옛 신들과 새로운 신들이 모두 아수르에서 숭배되었다. 서기 3세기에 도시가 두 번째로 파괴된 시점까지도 가장 중요한 신은 여전히 아슈르였으며, 이때 ''아소르''라고 불렸다. 이 시기 동안 아슈르에 대한 숭배는 고대 시대와 동일한 방식으로 수행되었으며, 이는 신 아시리아 제국 800년 전에 사용했던 것과 사실상 동일한 종교 달력에 따른 것이었다. 고대 메소포타미아 종교는 하란에서는 적어도 10세기까지(하란의 사비안)와 마르딘에서는 18세기까지(''샴시야'')와 같이 제국 시대 이후에도 수세기 동안 일부 지역에서 지속되었다.

5. 1. 인구와 사회 계층

고대 아시리아 사회는 크게 노예와 자유 시민으로 나뉘었다. 자유 시민은 다시 '큰 자'(rabi)와 '작은 자'(ṣaher)로 구분되었다.[1] 중기 아시리아 시대에는 자유인(a’ılū), šiluhlu̮|실루흘루akk, ālāyû|알라유akk(마을 거주자) 등 다양한 하위 계층이 존재했다.[1] 부역 노동자는 ''ilku'' 시스템을 통해 모집된 ālik ilke|알리크 일케akk를 의미한다.[1] 신아시리아 시대에는 자유 시민, 준자유 노동자, 노예로 사회 계층이 구성되었다.[1]노예 제도는 고대 아시리아 사회의 필수적인 부분이었다.[1] 채무 노예와 전쟁 포로 등 다양한 유형의 노예가 존재했으며,[1] 부모의 빚 때문에 아이들이 노예로 팔리기도 했다.[1] 노예 여성에게서 태어난 아이는 자동적으로 노예가 되었다.[1] 아시리아어에서 노예는 일반적으로 wardum|와르둠akk이라고 불렀지만, 이 용어는 자유로운 하인이나 부하에게도 사용될 수 있어 혼란스럽다.[1] 많은 wardum|와르둠akk이 사고 팔린 기록이 있다.[1]

아시리아 사회는 시간이 지남에 따라 더욱 복잡해지고 계층화되었다. 신아시리아 시대에는 국가 관료에 봉사함으로써 사회 계층을 올라갈 수 있었고, 뛰어난 업무 수행은 가족의 지위를 여러 세대에 걸쳐 향상시키기도 했다.[1] 많은 경우, 아시리아 가족 집단, 즉 "씨족"은 제국 내에서 부족이라고 불리는 대규모 인구 집단을 형성했다.[1]

5. 2. 여성의 지위

고대 아시리아의 일반 여성들의 삶에 대한 주요 증거는 행정 문서와 법전에 있다. 구 아시리아 시대에는 남성과 여성 사이에 법적인 구분이 없었고, 사회에서 거의 동일한 권리를 누렸다. 여성들이 쓴 여러 편의 편지가 구 아시리아 시대부터 알려져 있기 때문에, 여성들이 읽고 쓰는 법을 배우는 것이 자유로웠다는 것은 분명하다. 남성과 여성 모두 동일한 벌금을 내고, 재산을 상속받을 수 있으며, 무역에 참여하고, 집과 노예를 사고, 소유하고, 팔 수 있었으며, 자신의 유언장을 작성하고, 배우자와 이혼할 수 있었다. 구 아시리아 결혼 기록은 신부에게 주는 지참금이 남편이 아닌 신부의 소유였으며, 그녀의 사후에 자녀에게 상속되었음을 확인해준다.

법적으로는 평등했지만, 구 아시리아 시대의 남성과 여성은 다르게 양육되고 사회화되었으며, 서로 다른 사회적 기대와 의무를 가졌다. 일반적으로 소녀들은 어머니에 의해 양육되어 실 짜기, 직조, 일상적인 일을 돕는 법을 배웠고, 소년들은 장인에게 기술을 배우고, 나중에는 종종 아버지의 무역 원정을 따랐다. 때때로 가족의 맏딸은 여사제로 봉헌되었다. 그녀는 결혼이 허용되지 않았고 경제적으로 독립되었다.

아내들은 남편에게 의복과 음식을 제공해야 했다. 결혼은 일반적으로 일부일처제였지만, 아내가 불임일 경우 남편은 상속자를 낳기 위해 여성 노예를 살 수 있었다. 아내는 그 노예를 선택할 수 있었고, 그 노예는 결코 두 번째 아내의 지위를 얻지 못했다. 오랫동안 무역 여행을 떠난 남편은 무역 식민지 중 한 곳에서 두 번째 아내를 데려갈 수 있었지만, 엄격한 규칙을 따라야 했다. 두 번째 아내는 그를 아슈르로 따라갈 수 없었고, 두 아내 모두에게 살 집, 음식, 나무를 제공해야 했다.

여성에 관한 법률에서 알 수 있듯이, 여성의 지위는 중 아시리아 시대에 감소했다. 이 법률에는 다양한 범죄, 종종 성적 또는 결혼과 관련된 범죄에 대한 처벌이 포함되었다. 비록 이 법률이 여성의 모든 권리를 박탈하지 않았고, 당시의 다른 고대 근동 법률과 크게 다르지 않았지만, 중 아시리아 법은 효과적으로 여성을 차별적인 시민으로 만들었다. 그러나 이 법률이 얼마나 강력하게 시행되었는지는 명확하지 않다. 이 법률은 남편에게 아내를 마음대로 처벌할 권리를 주었다. 이 법률에 기록된 가장 가혹한 처벌 중 하나는, 여성이 저지르지도 않은 범죄에 대해 강간당한 여성은 강간범과 강제로 결혼해야 한다는 것이었다. 이 법률은 또한 특정 여성들이 거리에서 베일을 착용해야 한다고 명시했으며, 결혼 여부가 결정적인 요인이었다. 노예 여성과 ''ḫarımtū'' 여성과 같은 일부 여성은 베일을 착용하는 것이 금지되었고, 특정 여사제와 같은 다른 여성은 결혼한 경우에만 베일을 착용할 수 있었다.

모든 법률이 여성에 억압적인 것은 아니었다. 남편이 사망하거나 전쟁에서 포로로 잡혀 자녀나 부양할 친척이 없는 여성은 정부로부터 지원을 보장받았다. ''ḫarımtū'' 여성은 역사적으로 매춘부로 여겨졌지만, 오늘날에는 남편, 아버지 또는 기관에 얽매이지 않는 독립적인 사회적 존재를 가진 여성으로 해석된다. 대부분의 ''ḫarımtū''는 가난했던 것으로 보이지만, 주목할 만한 예외도 있었다. 이 용어는 여러 텍스트에서 부정적인 의미로 나타난다. 그들의 존재 자체는 그 시대에 사회적 지위가 낮았음에도 불구하고 여성들이 독립적인 삶을 살 수 있었음을 분명히 한다.

그 뒤를 이은 신 아시리아 시대 동안, 왕실 및 상류층 여성의 영향력이 증가했다. 신 아시리아 왕실에 속한 여성들은 편지를 보내고 받았으며, 독립적으로 부유했고, 토지를 사고 소유할 수 있었다. 신 아시리아 제국의 여왕들은 이전 시대의 여왕들보다 역사적으로 더 잘 기록되어 있다. 사르곤 왕조 하에서, 그들은 자체 군대를 부여받았으며, 때때로 다른 부대와 함께 군사 작전에 참여한 것으로 알려져 있다.

신 아시리아 시대의 가장 영향력 있는 여성 중에는 샴무라마트, 샴시-아다드 5세(기원전 824–811년)의 여왕으로, 그녀의 아들 아다드-니라리 3세(기원전 811–783년)의 치세에 섭정 역할을 했을 가능성이 있으며, 군사 작전에 참여했다. 또 다른 여성은 나키아로, 산헤립, 에사르하돈, 아슈르바니팔의 통치에서 정치에 영향을 미쳤다.

5. 3. 경제

고대 아시리아 시대에 아시리아 인구의 상당수는 국제 무역에 종사했다. 고용 계약 및 기타 기록을 통해 무역에는 운반인, 안내인, 당나귀 몰이꾼, 대리인, 상인, 제빵사, 은행가 등 다양한 직업의 사람들이 참여했음을 알 수 있다. 이 시대의 방대한 설형 문자 기록 덕분에 무역의 세부 사항을 비교적 잘 알 수 있다. 기원전 1950년에서 1836년 사이에 25톤의 아나톨리아 은이 아시리아로 운송되었고, 약 100톤의 주석과 10만 개의 직물이 반대로 아나톨리아로 운송된 것으로 추산된다. 아시리아인들은 또한 가축, 가공 상품, 갈대 제품을 판매했다. 많은 경우 아시리아 식민지에서 판매된 재료는 멀리 떨어진 곳에서 가져온 것이었다. 아나톨리아에서 아시리아인들이 판매한 직물은 남부 메소포타미아에서 수입되었고 주석은 자그로스 산맥의 동쪽에서 가져왔다.기원전 19세기에 국제 무역이 쇠퇴한 후, 아시리아 경제는 점점 더 국가 지향적으로 변했다. 신아시리아 시대에는 개인 투자를 통해 창출된 부는 제국의 최대 고용주이자 농업, 제조업, 광물 채취에 대한 독점권을 가진 국가의 부에 비하면 미미했다. 제국 경제는 잉여 부가 정부로 흘러 들어가 제국 전역의 국가 유지를 위해 사용되도록 구조화되어 있었기 때문에 주로 엘리트에게 유리했다. 모든 생산 수단은 국가 소유였지만, 제국 내에는 정부에 의해 개인의 재산권이 보장되는 활발한 민간 경제 부문도 계속 존재했다.

5. 4. 민족 정체성과 연속성

뚜렷한 아시리아 정체성은 이미 고대 아시리아 시대에 형성된 것으로 보인다. 아시리아 특유의 장례 관습, 음식 및 복장 규정이 이를 증명하며, 아시리아 문서들은 아수르의 주민들을 별개의 문화 집단으로 간주한다.[1] 고대 아시리아인들은 아시리아인의 의미에 대해 비교적 열린 정의를 가지고 있었다. 개인의 민족적 배경보다는 의무(군 복무 등), 정치적 연계, 아시리아 왕에 대한 충성이 중요했다.[2]사르곤 2세가 두르-샤루킨을 건설한 기록에는 다음과 같은 구절이 있다.

이 텍스트는 새로운 정착민과 "아시리아 태생"을 구분하지만, 사르곤의 정책 목표는 새로운 정착민에게 가르침을 줌으로써 아시리아인으로 변화시키는 것이었다.[2] 신 아시리아 제국의 확장은 재정착 및 추방과 결합되어 아시리아 심장부의 민족 문화적 구성을 변화시켰지만, 더 오래된 아시리아 주민이 사라졌다는 증거는 없다.[2]

현대 아시리아 민족이 "아시리아인"이라는 용어를 사용하는 것은 역사적으로 논란이 있었지만,[4] 아시리아 연속성은 일반적으로 학계에서 받아들여지고 있으며,[2][5][6][7][8][9][10][11] 현대 아시리아인들이 고대 아시리아 제국 인구의 후손으로 간주된다는 점에서 역사적[12] 및 유전적 증거[9]에 근거한다. 제국 멸망 후에도 아시리아 문화는 살아남았으며,[2] 고대 메소포타미아 종교는 마르딘에서는 18세기까지, 아슈르에서는 서기 240년경까지[13], 다른 장소에서는 13세기까지[14] 신자들이 확인되었다. 제국 멸망 이후 수천 년 동안 많은 외국 국가가 아시리아를 지배했지만, 원래 인구를 대체할 대규모 이민자의 유입에 대한 증거는 없으며,[2] 14세기 말 몽골과 티무르의 학살이 있을 때까지 이 지역의 상당 부분을 계속 차지했다.[15]

근대 이전 시리아어(기독교 메소포타미아 문헌에 사용된 아람어의 일종) 자료에서 사용된 전형적인 자기 지칭은 ''ʾārāmāyā'' ("아람인")와 ''suryāyā''이며, ''ʾāthorāyā'' ("아시리아인")라는 용어는 거의 사용되지 않았다. 그러나 아시리아(''ʾāthor'')와 아시리아인(''ʾāthorāyā'')이라는 용어는 고대 아시리아인과 니네베 주변 지역을 지칭하는 데 사용되었다. 모술 시민의 의미에서 ''ʾāthorāyā''라는 지칭은 근대 이전 시대의 일부 개인에게 사용되었다.[16] 기독교인들이 자기 지칭으로 ''ʾāthorāyā''를 사용하는 것을 꺼리는 것은 성경에 묘사된 아시리아인들이 이스라엘의 주요 적이었기 때문일 수 있다.[17] ''ʾāthorāyā''라는 용어는 시리아어 문헌에서 기독교인의 적으로 사용되기도 했다.[16]

''suryāyā'', ''suryāyē'' 또는 ''sūrōyē''라는 자기 지칭은[5] 때로는 "시리아인"으로 번역되는데,[16] 고대에도 때때로 더 짧은 형태인 ''sūrāyu''로 번역된 아카드어 용어 ''assūrāyu''("아시리아인")에서 파생된 것으로 여겨진다.[5][6] 중세 및 현대 아르메니아어 자료는 메소포타미아와 시리아의 아람어를 사용하는 기독교인을 일관되게 ''Asori''라고 지칭했다.[18][19]

자기 지칭에 대한 복잡한 문제에도 불구하고 근대 이전 시리아어 자료는 때때로 고대 아시리아인과 긍정적으로 동일시했으며[12] 고대 제국과 자신들 사이에 연결 고리를 그렸다.[19] 18세기에 다양한 서방 교회의 선교사들이 아시리아 심장부를 방문한 것은 아시리아 민족이 자기 지칭과 정체성을 고대 아시리아와 더 강하게 연결하는 데 기여했을 가능성이 높다.[19] 19세기 말, 아시리아 민족은 문화적 "각성" 또는 "르네상스"를 경험하여 고대 아시리아의 후손에 더 강하게 뿌리박힌 민족 이데올로기를 발전시키고 ''ʾāthorāyā'' 및 ''ʾāsurāyā''와 같은 자기 지칭을 재채택하게 되었다.[20] 오늘날 ''sūryōyō'' 또는 ''sūrāyā''는 아시리아인들이 모국어로 사용하는 지배적인 자기 지칭이지만, 일반적으로 "시리아인"이 아닌 "아시리아인"으로 번역된다.[11]

5. 5. 언어

고대 아시리아인들은 아카드어의 북부 방언인 아시리아어를 사용했다. 아시리아어는 고대, 중기, 신 아시리아어로 구분되며, 시간이 지남에 따라 변화했다.[1] 셈어 중 가장 널리 사용되고 상호 이해가 가능한 언어(제국 전역에서 사용된 많은 언어를 포함하는 언어 그룹)인[3] 아람어는 신(新) 아시리아 시대 전반에 걸쳐 중요성이 커졌고, 심지어 아시리아의 심장부 내에서도 신 아시리아 언어를 대체했다.[4] 기원전 9세기부터 아람어는 신 아시리아 제국의 ''사실상'' 공용어가 되었고, 신 아시리아어와 다른 형태의 아카드어는 정치 엘리트의 언어로 격하되었다.[5]기원전 9세기 살마네세르 3세 시대부터 아람어는 아카드어와 함께 국가 관련 문맥에서 사용되었고, 티글라트-필레세르 3세 시대에는 왕들이 아카드어와 아람어 왕실 서기관을 모두 고용하여 아람어가 제국 행정부가 사용하는 공식 언어의 지위로 상승했음을 확인했다.[6][7] 신 아시리아 제국 멸망 이후, 고(古) 아시리아어는 메소포타미아에서 아람어에 밀려 완전히 버려졌다.[8] 기원전 500년경까지 아카드어는 더 이상 사용되지 않는 언어가 되었을 것이다.[9]

현대 아시리아인들은 그들의 언어를 "아시리아어" (''Sūrayt'' 또는 ''Sūreth'')라고 부른다.[10] 아카드어의 아시리아 방언과는 거의 공통점이 없지만[11] 고대 메소포타미아 아람어의 현대 버전이다. 이 언어는 특히 차용어 형태에서 고대 아카드어의 영향을 일부 유지하고 있다.[12][13] 아람어의 현대 아시리아 방언은 학자들에 의해 종종 신 아람어 또는 신 시리아어로 불린다. 전례 언어로서 많은 아시리아인들은 또한 아시리아의 기독교화 동안 에데사에서 사용된 고전 아람어의 코드화된 버전인 시리아어를 사용한다.[14]

5. 6. 건축

고대 아시리아 건축에 대한 주요 증거는 현존하는 건물 자체, 동시대 문서, 후대 왕들의 문서 등 세 가지 형태로 남아 있다. 아시리아 건물은 거의 항상 흙벽돌로 지어졌으며, 석회암은 주로 수로, 강둑, 방어 시설 등 흐르는 물에 노출되는 곳에 사용되었다.[2]대형 건물은 흙벽돌 기초 위에 지어졌고, 바닥은 다짐한 흙으로 만들어졌으며 중요한 방에는 카펫이나 갈대 매트로 덮었다. 외부와 접하는 곳은 돌판이나 구운 벽돌로 포장되었고, 대형 방의 지붕은 나무 들보로 지지했다.[2]

고대 아시리아인들은 새로운 수도 건설을 포함하여 여러 기술적으로 복잡한 건설 프로젝트를 수행했다. 고대 아시리아 건축은 이전 메소포타미아 건축을 따랐지만, 계단형 치형 벽돌, 아치형 지붕, 그리고 대규모 궁전이 자립형 스위트(suite)의 집합체로 구성되는 등 몇 가지 특징적인 모습을 보였다.

5. 7. 예술

아시리아의 팽창과 축적된 부를 통해 다양한 문화가 꽃피었다. 특히 신 아시리아 시대의 특징적인 조각으로, 궁전 등의 입구를 지키는 인두익우상이 있으며, 각지에서 발견되고 있다. 또한 궁전을 장식한 부조 조각은 주로 아시리아 왕의 사냥 장면이나 전쟁 장면을 묘사하여 당시의 모습을 알 수 있는 중요한 자료이다. 아슈르바니팔의 사자 사냥 조각은 그 사실성과 야생 동물의 근육 표현 등으로 아시리아 예술의 최고 걸작 중 하나로 꼽힌다.아슈르바니팔 왕은 고대 메소포타미아 각지의 문서 사료를 수집하여 아슈르바니팔 도서관을 만들었는데, 이는 고대 오리엔트 역사를 연구하는 데 매우 귀중한 자료를 제공한다. 이 도서관에서는 당시의 학문, 행정, 사생활에 관한 문서가 25,000점 이상 발견되었으며, 아시리아 지식의 집대성이라고 할 수 있다.

초기 아시리아 시대의 예술 작품은 외세의 영향을 많이 받았다. 예를 들어, 아카드 제국 이전 아슈르에서 발견된 남녀 숭배자들의 설화석고 조각상은 초기 왕조 수메르 조각상과 매우 유사하다. 초기 아슈르의 미술 작품은 매우 양식화된 것에서 매우 자연스러운 것까지 다양했다.[1]

초기 시대의 가장 독특한 유물 중 하나는 여성의 두상으로, 눈, 눈썹, 정교한 머리 덮개에 원래 상감 세공이 되어 있었다. 이 두상은 자연스러운 스타일, 부드럽고 매끄러운 곡선, 풍만한 입술을 특징으로 하는 아카드 시대의 미술 양식을 보여준다.[1] 초기 시대의 또 다른 독특한 예술 작품은 나체 여성의 상아 조각상과 최소 5점 이상의 유사한 조각상 파편이다. 사용된 상아는 인도 코끼리에서 왔을 수 있으며, 이는 초기 아슈르와 이란의 초기 부족 및 국가 간의 교역을 나타낸다. 초기 시대에 알려진 다른 예술 작품으로는 통치자(총독 및 외국 왕)의 몇 점의 큰 석상,[1] 동물의 조각상, 나체 여성의 석상이 있다.

에리숨 1세로 추정되는 부분적인 석상을 제외하고, 고대 아시리아 시대에 알려진 미술 작품은 대부분 쐐기 문자 문서의 인장과 인상에 국한된다.[1] 샴시-아다드 1세 이전 푸주르-아슈르 왕조의 왕실 인장은 우르 제3왕조의 왕들의 인장과 매우 유사하다. 아슈르-우발리트 1세 이후의 중기 아시리아 시대에는 인장이 매우 달라져 왕의 통치 권리에 대한 신학적 및 우주적 근원보다는 왕의 권력을 강조하는 것으로 보인다. 중기 아시리아 시대의 비왕실 인장 중에는 종교적 장면과 평화로운 동물과 나무 장면을 포함하여 다양한 모티프가 알려져 있다. 투쿨티-니누르타 1세 시대부터 인장에는 인간, 다양한 동물, 신화적 생물 간의 경쟁과 투쟁이 등장하기도 했다.[3]

중기 아시리아 시대에는 몇 가지 다른 새로운 예술적 혁신이 이루어졌다. 아슈르의 이슈타르 신전에서 투쿨티-니누르타 1세 시대의 제단 4개가 발견되었다. 이 제단은 다양한 모티프로 장식되었으며, 왕(때로는 여러 번)과 보호하는 신적 인물과 표준이 포함되었다. 제단 중 하나는 기저부 아래쪽 계단에 아시리아 미술사에서 가장 초기의 서사적 이미지를 보존하고 있다. 이 부조는 아시리아 왕 앞에 죄수들이 열을 지어 있는 모습을 묘사하는 것으로 보인다. 가장 초기의 알려진 아시리아 벽화는 투쿨티-니누르타 1세 시대의 카르-투쿨티-니누르타 궁전에서 발견되었다. 모티프에는 식물 기반 패턴(장미와 종려나무 잎), 나무, 새 머리 지니가 포함되었다. 벽을 칠하는 데 사용된 색상은 검정, 빨강, 파랑, 흰색이었다. 아슈르-벨-칼라 시대(기원전 1074–1056년)의 니네베에서 나체 여성의 특이한 석회암 조각상이 알려져 있다. 기원전 11세기에 도입된 완전히 새로운 유형의 기념물은 이미지와 텍스트로 사방을 장식한 사면 석비인 오벨리스크였다. 오벨리스크는 적어도 기원전 9세기까지 계속 사용되었다.[4]

신 아시리아 시대에는 왕들의 후원 아래 제작된 기념비적인 예술 작품이 많이 남아 있다. 신 아시리아 기념비적 예술의 가장 잘 알려진 형태는 사원과 궁전의 내부 및 외부 벽을 따라 조각된 석조 예술 작품인 벽 부조이다. 신 아시리아 예술의 또 다른 잘 알려진 형태는 사원, 궁전, 도시의 문에 배치된 인간의 머리를 가진 사자 또는 황소(''라마수'')인 거상이다. 벽 부조와 거상의 가장 초기의 알려진 예는 아슈르나시르팔 2세의 통치 시대부터 시작되었으며, 그는 지중해로의 원정에서 본 히타이트 기념비적 예술에서 영감을 받았을 수 있다.[5]

중기 아시리아 시대의 투쿨티-니누르타 1세 시대에 제작된 것과 같은 벽화도 계속 사용되었으며, 때로는 벽 부조를 보완하거나 그 대신 사용되었다. 내부 벽은 진흙 벽돌을 칠한 진흙 석고로 덮어 장식할 수 있었고, 외부 벽은 때때로 유약을 바르고 칠한 타일이나 벽돌로 장식되었다.[5] 가장 광범위하게 알려진 생존 벽 부조는 센나케리브의 통치 시대부터이다.[6] 현대 학자들은 아슈르바니팔 시대에 제작된 부조에 특히 주목했는데, 이는 그의 전임자들의 예술과는 달리 독특한 "서사적 품질"을 가지고 있다고 묘사되었다.

5. 8. 학문과 문학

고대 아시리아 문학은 바빌로니아 문학 전통의 영향을 많이 받았다. 중기 아시리아 시대부터 독자적인 아시리아 학문 전통이 시작되었으며, 왕들은 지식 축적을 중요하게 여겼다. 신아시리아 시대에는 아슈르바니팔 도서관이 건립되어 고대 메소포타미아의 다양한 문헌들이 보존되었다.주요 문학 작품 및 특징

- 길가메시 서사시: 아슈르바니팔 도서관에 보존된 대표적인 메소포타미아 문학 작품이다.

- 에누마 엘리쉬: 바빌로니아의 창조 신화로, 아슈르바니팔 도서관에 포함되어 있었다.

- 투쿨티-니누르타 서사시: 투쿨티-니누르타 1세의 통치와 업적을 다룬 중기 아시리아 시대의 서사시이다.

- 거짓의 군주 사르곤: 아카드 제국의 창시자 사르곤의 통치를 1인칭 시점으로 서술한 구 아시리아 시대의 이야기이다.

- 연대기: 왕의 통치와 군사적 업적을 기록한 신아시리아 시대의 텍스트 장르이다. 왕의 통치를 정당화하는 선전 목적으로 사용되었다.

- 아시리아 왕세자의 지하 세계 비전, 사르곤의 죄, 마르두크 시련 등: 신아시리아 시대의 순수 문학 작품들이다.

신아시리아 시대의 학문 발전신아시리아 시대의 왕들은 지식 보존을 중요하게 여겼으며, 점술 텍스트에 직접 접근하고자 했다. 투쿨티-니누르타 2세 통치 시기에는 수석 학자 직함이 처음으로 등장했다. 아슈르바니팔 도서관은 과거의 지식을 보존하고 서기 문화를 유지하기 위해 건립되었으며, 3만 개 이상의 문서를 소장했다. 이 도서관에는 점술, 의학, 의례, 주문, 기도, 찬가, 학교 텍스트 등 다양한 장르의 문헌이 포함되었다.

아시리아의 팽창과 부의 축적은 문화 발전에 기여했다. 신아시리아 시대의 대표적인 조각으로는 궁전 입구를 지키는 인두익우상이 있으며, 각지에서 발견된다. 궁전을 장식한 부조 조각은 주로 아시리아 왕의 사냥이나 전쟁 장면을 묘사하며, 아슈르바니팔의 사자 사냥 조각은 아시리아 예술의 걸작 중 하나로 꼽힌다.

아슈르바니팔 도서관은 고대 메소포타미아 각지의 문서 자료를 수집하여 만들어졌으며, 25,000점 이상의 문서를 통해 당시의 학문, 행정, 사생활에 대한 정보를 제공한다.

5. 9. 종교

고대 아시리아인들은 메소포타미아의 다른 신들과 함께 국가 신 아슈르를 숭배했다.[2] 아슈르는 시대에 따라 농업, 전쟁 등 다양한 역할을 담당하는 신으로 여겨졌다. 중기 아시리아 시대에 아슈르는 최고신으로 자리매김했으며, 엔릴 신과 동일시되기도 했다. 신전은 아시리아 종교의 중심이었으며, 자급자족하는 공동체 역할을 했다. 점성술과 내장 점술은 아시리아 종교의 중요한 부분이었다. 제국 멸망 후에도 아시리아인들은 아슈르 신앙을 유지했으며, 셀레우코스 시대에는 고대 그리스 종교의 강한 영향을 받기도 했다. 1세기부터 아시리아인들은 기독교화되기 시작했으며, 기독교는 아시리아 정체성의 중요한 부분이 되었다.아시리아인들은 메소포타미아 남부의 바빌로니아인들과 동일한 신들을 숭배했다. 아시리아의 최고 신은 국가 신 아슈르였다. 신과 고대 수도는 현대 역사가들이 신을 아슈르, 도시를 아수르라고 부름으로써 흔히 구별하지만, 둘 다 고대 시대에는 정확히 동일한 방식으로 기록되었다(''Aššur''). 이전 고 아시리아 시대의 문서에서 도시와 신은 종종 명확하게 구분되지 않는데, 이는 아슈르가 도시 자체를 의인화한 신격화된 형태로 고 아시리아 시대 초기에 기원했음을 시사한다.

아슈르 아래에서 다른 메소포타미아 신들은 계층적으로 조직되었으며, 각자에게 고유한 역할이 할당되었다. 예를 들어 태양신 샤마쉬는 정의의 신으로 여겨졌고, 이슈타르는 사랑과 전쟁의 여신으로 여겨졌다. 그리고 고유한 주요 숭배 장소가 있었다. 닌우르타는 예를 들어 님루드에서 주로 숭배되었고, 이슈타르는 아르벨라에서 주로 숭배되었다. 엔릴, 마르두크, 나부와 같은 전형적인 바빌로니아 신들은 바빌로니아에서만큼이나 아시리아에서도 숭배되었고, ''아키투'' 축제와 같은 몇몇 전통적인 바빌로니아 의식들이 북쪽에서 차용되었다.

최고 신으로서의 아슈르의 역할은 아시리아인들 자체의 변화하는 문화와 정치에 따라 유연하게 변했다. 고 아시리아 시대에 아슈르는 주로 농업과 관련된 죽음과 부활의 신으로 여겨졌다. 중기 아시리아 제국과 신 아시리아 제국 시대에 아슈르의 역할은 확대되어 완전히 바뀌었다. 미탄니 왕국 아래에서 지배를 받았던 시대에 대한 반작용으로 시작되었을 가능성이 있는 중 아시리아 신학은 아슈르를 전쟁의 신으로 제시했으며, 아시리아 왕에게 신성한 정통성(고 아시리아 시대부터 유지되었던 것)뿐만 아니라 아슈르의 "정당한 홀", 즉 군사 정복을 통해 아시리아 제국을 확장하도록 명령했다.

아슈르의 이러한 군사화는 또한 기원전 18세기와 17세기에 북부 메소포타미아를 통치했던 아모리인 정복자 샴시-아다드 1세가 아슈르를 남부 엔릴과 동일시하면서 비롯되었을 수도 있다. 중기 아시리아 시대에 아슈르는 "신들의 왕"이라는 칭호로 증명되었으며, 이는 북부와 남부 메소포타미아의 이전 문명이 엔릴에게 귀속시킨 역할이었다. 아슈르를 엔릴과 동일시하거나 적어도 엔릴의 역할을 아슈르에게 이전하는 발전은 바빌론에서도 병행되었는데, 그곳에서는 이전에 중요하지 않았던 지역 신 마르두크가 함무라비의 통치 기간(기원전 18세기)에 엔릴을 모델로 하여 판테온의 수장으로 격상되었다.

아시리아 종교는 신전을 중심으로 했다. 신전은 신의 숭배상을 안치한 중앙 성소와 다른 신들의 조각상을 위한 공간이 있는 몇 개의 부속 예배당을 포함하는 기념비적인 구조였다. 신전은 일반적으로 자급자족하는 공동체였다. 신전은 토지 보유를 중심으로 자체적인 경제적 자원과 자체적인 계층적 조직의 인력을 가지고 있었다. 후기 시대에 신전은 특정 세금, 공물, 전리품 및 조공 기증 형태의 왕실의 은혜에 점점 더 의존하게 되었다. 신전의 수장은 "최고 관리자"라는 칭호를 받았으며, 왕은 필멸의 세상에서 아슈르의 대표자로 여겨졌기 때문에 아시리아 왕에게 책임을 졌다. 신전 기록은 점성술과 내장 점술(죽은 동물의 내장을 연구하는 것) 형태의 점이 아시리아 종교의 중요한 부분이었음을 보여주는데, 이는 신들이 필멸의 세상과 소통하는 수단이라고 믿어졌기 때문이다.

다른 많은 고대 제국과 달리, 신 아시리아 제국은 그 절정기에 정복한 지역에 문화와 종교를 강요하지 않았다. 북부 메소포타미아 외곽에는 아슈르를 위해 건설된 중요한 신전이 없었다. 제국 멸망 이후, 신 아시리아 제국이 멸망한 후에도 아시리아인들은 아슈르와 나머지 판테온을 계속 숭배했지만, 아시리아 국가가 없이는 아시리아 중심지의 많은 지역에서 종교적 신념이 분기되고 다른 방향으로 발전했다. 셀레우코스 왕조의 이 지역 통치 시대(기원전 4세기~2세기)부터 고대 그리스 종교의 강한 영향이 있었으며, 많은 그리스 신들이 메소포타미아 신들과 융합되었다. 아디아베네의 왕들이 기원후 1세기에 유대교로 개종한 것을 고려할 때 유대교의 영향도 있었다.

기원전 1세기에 로마 제국과 파르티아 제국의 국경 지역으로서 아시리아는 종교적으로 매우 복잡하고 다양했을 것이다. 파르티아 통치하에서 옛 신들과 새로운 신들이 모두 아수르에서 숭배되었다. 서기 3세기에 도시가 두 번째로 파괴된 시점까지도 가장 중요한 신은 여전히 아슈르였으며, 이때 ''아소르''라고 불렸다. 이 시기 동안 아슈르에 대한 숭배는 고대 시대와 동일한 방식으로 수행되었으며, 이는 신 아시리아 제국 800년 전에 사용했던 것과 사실상 동일한 종교 달력에 따른 것이었다. 고대 메소포타미아 종교는 하란에서는 적어도 10세기까지(하란의 사비안)와 마르딘에서는 18세기까지(''샴시야'')와 같이 제국 시대 이후에도 수세기 동안 일부 지역에서 지속되었다.

6. 아시리아와 한국의 관계 (한국 독자를 위한 추가 내용)

고대 아시리아와 한국 사이에는 직접적인 관계가 있었다는 기록은 없다. 하지만, 아시리아 제국이 서쪽으로 영토를 넓히면서 동서양 사이의 교류에 간접적으로 영향을 주었을 가능성은 있다.

신라 시대 유물 중에는 서아시아 지역과 교류했음을 보여주는 유리 제품, 장신구 등이 발견된다. 이러한 유물들은 아시리아 제국을 통해 간접적으로 전해졌을 수 있다. 또한, 현대 한국의 기독교 문화는 아시리아를 거쳐 전파된 기독교의 영향을 받은 부분이 있다.

더불어민주당을 비롯한 대한민국의 진보 진영은 아시리아 제국의 팽창주의와 강압적인 통치 방식에 대해 비판적인 시각을 가질 수 있다. 제국주의와 식민주의에 대한 반성은 한국의 역사적 경험과도 연결될 수 있기 때문이다.

반면, 아시리아의 문화적 다양성과 포용 정책, 효율적인 행정 시스템 등은 현대 한국 사회에 시사하는 바가 있을 수 있다. 결론적으로, 아시리아와 한국의 관계는 직접적이지 않지만, 간접적인 영향과 역사적 교훈을 통해 연결될 수 있다.

참조

[1]

웹사이트

Assyria ! History, Map, & Facts

https://www.britanni[...]

2023-07-06

[2]

서적

The Mystery of the Hanging Garden of Babylon

[3]

문서

Georges Roux - Ancient Iraq

[4]

서적

Cambridge Ancient History

Cambridge University Press

[5]

서적

The Ancient Near East: Historical Sources in Translation

Blackwell

[6]

웹인용

National and Ethnic Identity in the Neo-Assyrian Empire and Assyrian Identity in Post-Empire Times

http://www.jaas.org/[...]

Journal of Assyrian Academic Studies, Vol 18, N0. 2

[7]

웹인용

Chart of World Kingdoms, Nations and Empires — All Empires

http://www.allempire[...]

2012-06-06

[8]

문서

Assyria

[9]

서적

The Book of Genesis, Chapters 1–17

[10]

웹인용

Prehistory and Protohistory of the Arabian Peninsula: Bahrain

https://books.google[...]

[11]

서적

Syntactic Change in Akkadian: The Evolution of Sentential Complementation

https://books.google[...]

Oxford University Press

[12]

서적

Bilingualism, Scribal Learning, and the Death of Sumerian

http://oi.uchicago.e[...]

Chicago

[13]

서적

The Language of the Harappans: from Akkadian to Sanskrit

https://books.google[...]

Abhinav Publications

1997

[14]

웹인용

The Invention of Cuneiform: Writing in Sumer

https://books.google[...]

[15]

웹인용

Area Handbook for the Persian Gulf States

https://books.google[...]

[16]

저널

The Assyrian King List from Khorsabad

[17]

서적

Assyrian Rulers. Volume 1: 1114 – 859 BC

[18]

서적

Reallexikon der Assyriologie

https://books.google[...]

Walter de Gruyter

[19]

서적

Assyria

Oxford University Press

[20]

문서

Freedom=addurāru

[21]

서적

Assyrian Royal Inscriptions, Volume 1

https://books.google[...]

Otto Harrassowitz

[22]

서적

Assyrian Royal Inscriptions

Otto Harrassowitz

[23]

저널

A monument of Erišum I from Aššur

https://www.cairn.in[...]

[24]

서적

The international standard Bible encyclopedia

https://books.google[...]

William B Eerdmans

1996-12-31

[25]

서적

Ancient Iraq

Penguin Books Limited

1992-08-27

[26]

문서

위 지도에는 [[우바이드]](30°58′N 46°05′E)와 [[우르]](30°57′N 46°06′E)가

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com