에프탈

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

에프탈은 5세기부터 7세기까지 중앙아시아에서 활동한 민족으로, 그 기원과 언어, 문화에 대해 다양한 설이 존재한다. 에프탈은 스스로를 에보달로라고 불렀으며, 박트리아 문자를 사용했다. 중국에서는 '예다' 또는 '엽달'로 기록되었으며, 백훈족으로도 불렸다. 에프탈은 처음에는 유연의 속국이었으나, 이후 독립하여 박트리아를 중심으로 제국을 건설했다. 484년 사산 제국의 페로즈 1세를 격파하고 호라산 지역을 점령하는 등 사산 제국과 대립했다. 550년대에는 돌궐과 사산 제국의 연합 공격으로 제국이 멸망했지만, 이후에도 잔존 세력이 남아있었다. 625년 서돌궐의 침입으로 토하라 야브구가 건국되었으며, 8세기까지 다른 민족에 흡수되어 소멸되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 파키스탄의 중세사 - 가즈나 왕조

가즈나 왕조는 963년 사부크티긴이 건국하여 마흐무드 시대에 전성기를 누렸으나 셀주크 제국의 부상과 내부 분열로 쇠퇴하여 구르 왕조에 의해 멸망했지만, 페르시아 문화를 수용하고 이슬람의 인도 전파에 기여했다. - 파키스탄의 중세사 - 고르 제국

고르 제국은 12세기 후반에 전성기를 누린 아프가니스탄 고르 지역 발흥의 이란계 왕조로, 페르시아 문화의 후원자였으며 인도 아대륙에 페르시아 문화 확산에 기여했고, 무함마드 고리의 인도 정복은 델리 술탄국 건립의 기반이 되었으나 1215년 호라즘 제국에 의해 멸망했다. - 아프가니스탄의 중세사 - 가즈나 왕조

가즈나 왕조는 963년 사부크티긴이 건국하여 마흐무드 시대에 전성기를 누렸으나 셀주크 제국의 부상과 내부 분열로 쇠퇴하여 구르 왕조에 의해 멸망했지만, 페르시아 문화를 수용하고 이슬람의 인도 전파에 기여했다. - 아프가니스탄의 중세사 - 고르 제국

고르 제국은 12세기 후반에 전성기를 누린 아프가니스탄 고르 지역 발흥의 이란계 왕조로, 페르시아 문화의 후원자였으며 인도 아대륙에 페르시아 문화 확산에 기여했고, 무함마드 고리의 인도 정복은 델리 술탄국 건립의 기반이 되었으나 1215년 호라즘 제국에 의해 멸망했다. - 에프탈 - 준빌

- 에프탈 - 부하라 전투

부하라 전투는 6세기 중반 사산 제국과 돌궐 연합군이 에프탈 제국을 공격하여 에프탈 제국을 멸망시키고 사산 제국이 아무다리야 남쪽 지역을 병합한 전투이다.

2. 이름

"에프탈"이라는 이름의 기원은 정확히 알려지지 않았으며, "강함"이라는 뜻의 호탄어 단어 *Hitala, 가설적 소그드어 *Heβtalak의 복수형인 Heβtalīt, 또는 중세 페르시아어 *haft āl (7개의 아리아인)에서 유래했을 가능성이 있다.[189][190][191]

"에프탈"이라는 이름의 기원은 정확히 알려져 있지 않지만, "강함"이라는 뜻의 호탄어 단어에서 유래했을 가능성이 있다.[189][190][191] 에프탈인들은 스스로를 "에보달로"라고 칭했고, 동전에는 "에프"로 축약되어 표기되었다.

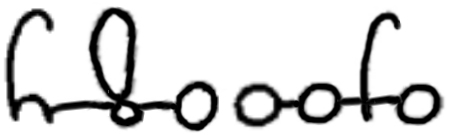

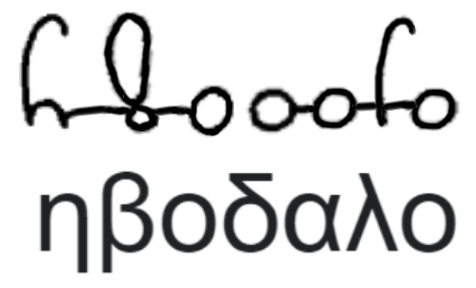

에프탈인들은 비문에서 스스로를 에보달로(박트리아어:

비잔티움 제국의 그리스 문헌들은 그들을 헤프탈리테(Hephthalitae, 그리스어 기록: Ἐφθαλῖται), 압달(Abdel) 또는 아브델(Avdel)이라고 불렀다. 아르메니아인들에게 에프탈인들은 헤프탈(Hephthal), 헵탈(Hep't'al), 테탈(Tetal) 등으로 불렸으며 때때로 쿠샨 제국의 쿠샨족과 동일시되기도 했다.

페르시아어 사료에는 헤프탈(Hephtal), 헤브탈(Hēvtāls) 등으로 기록되어 있고, 아랍에서는 이들을 알-하야틸라(al-Hayaṭila, 아랍어: هياطلة), 헤야텔라이트(Heyâthelites)로 불렀으며 종종 튀르크인들과 혼동하였다. 제키 벨리디 토건은 아랍어 -b가 -y와 유사했기 때문에, 페르시아 및 아랍측 기록에서의 'Haytal'라는 기록은 사실 'Habtal'의 문법적 오류였다고 주장했다.

중국의 연대기에서는 이들을 '얀다이일리투오(厭帶夷栗陀, 발음:Yàndàiyílìtuó, 염대이률타)', 더 일반적으로 축약된 형태인 '예다(嚈噠, 발음:Yèdā, 엽달)', '후아(滑, 발음:Huá, 활)' 등으로 기록하였다. 후자의 이름은 이후 예다(Yeda), 예타(Yeta), 얀다(Yanda) 등 다양한 라틴어 기록으로 남겨졌다. 현대의 표준중국어(북경어) 발음보다 중고한어 발음이 더욱 잘 보존되어 있는 광둥어(Yipdaat/teoptal)와 한국어(엽달)는 그리스어 Hepthalite와 거의 일치한다. 몇몇 중국 연대기 작가들은, '헤프타(Hephtha, 厭帶夷栗陀 or 嚈噠)'라는 기록은 엄밀히 말해서 황제에 해당하는 칭호이며, '활(Huá, 滑)'은 에프탈 내에서 지도적인 위치의 부족이었다고 주장한다.

고대 인도에서는 에프탈과 같은 이름이 알려지지 않았다. 에프탈인들은 인도에서 '후나(Huna)' 또는 '투루쉬카(Turushkas)'로 알려진 민족들의 일부이거나 그들의 친척이었지만, 이러한 이름들은 좀 더 광범위하게 중앙아시아의 유목 민족들을 가리키는데 사용되었을 수도 있다. 고대 산스크리트어 기록인 『프라비샤수트라』는 하비타라(Havitara)라는 이름의 민족들을 언급하고 있지만, 이것이 에프탈인들을 의미하는지는 불분명하다. 대부분의 인도 기록들은 에프탈인들을 '스웨타후나(Sveta Huna, 백훈족/백후나족, 산스크리트어: श्वेतहुन्)'로 칭하고 있다.

최근, 화폐학에서는 지금까지 묶어서 에프탈이라고 불러왔던 집단을 “알칸(Alkhan)”과 “(정통) 에프탈(Genuine Hephthalites)”로 구분하여 생각해야 한다는 주장이 제기되고 있다.[168]

3. 기원 및 특징

여러 기록에서 에프탈은 다양한 이름으로 불렸다. 비잔티움 제국의 그리스 문헌에서는 헤프탈리테, 압달, 아브델 등으로 불렀고, 아르메니아인들은 에프탈, 헵탈, 테탈 등으로 불렀으며 때때로 쿠샨 제국의 쿠샨족과 동일시하기도 했다. 페르시아어 사료에는 헤프탈, 헤브탈 등으로, 아랍에서는 알-하야틸라, 헤야텔라이트 등으로 기록되었으며 종종 튀르크인들과 혼동하였다. 중국의 연대기에서는 '얀다이일리투오', '예다', '후아' 등으로 기록되었는데, 광둥어와 한국어 발음은 그리스어 Hepthalite와 거의 일치한다. 일부 중국 연대기 작가들은 '헤프타'는 황제의 칭호이며 '활'은 에프탈 내 지도적인 부족이었다고 주장한다. 고대 인도에서는 '후나', '투루쉬카' 등으로 알려졌으며, '스웨타후나(백훈족)'로 칭해지기도 했다.

에프탈의 기원에 대해서는 이란계 기원설과 알타이 지역 기원설 등 여러 논란이 있다. 현재 가장 신빙성 있는 이론은 에프탈인들이 처음에는 튀르크계 유목민에게서 기원했고 나중에 박트리아 지역에 정착하면서 박트리아어를 채택했다는 것이다. 에프탈인들은 박트리아에 정착한 후 박트리아어를 공용어로 채택했다. 박트리아어는 동이란계 언어였지만, 그리스 문자로 표기되었다. 박트리아어는 공용어였을 뿐만 아니라 에프탈인들이 지배하는 토착 지역 주민들의 언어이기도 했다.

에프탈인들은 동전에 야브구와 같은 칭호를 박트리아어로 새겼다. 피르다우시의 샤나메에 기록된 에프탈 통치자들의 이름은 페르시아어였다. 1959년, 카즈오 에노키는 에프탈인들이 소그디아나와 힌두쿠시 산맥 사이에 위치했고 이란계 민족들의 특성을 가졌다는 점을 근거로 박트리아에서 기원한 인도유럽계 동이란인이라고 제안했다. 리처드 넬슨 프라이는 에노키의 가설을 받아들이면서도 "에프탈인들은 아마도 혼혈 무리였을 것"이라고 강조했다. 이란 백과사전이나 이슬람 백과사전에 따르면, 에프탈은 오늘날의 아프가니스탄 지역에서 유래됐을 가능성이 있다고 한다.

요제프 마르콰트와 르네 그루셰는 에프탈이 초기 몽골족일 가능성을 제안했다. 드 라 바시에르는 중국측 사료를 재평가하여 에프탈이 초기 튀르크족에게서 기원했지만 나중에 박트리아어를 채택했다는 가설을 제시했다.

3. 1. 유럽 훈족과의 관계

마틴 쇼트키(Martin Schottky)는 에프탈인들이 동시대에 유럽을 침공한 훈족들과 직접적인 관련이 없었지만, 그들의 이동에는 인과적으로 관련이 있을 수 있다고 보았다. 이들은 적들에게 공포를 불러일으키기 위해 일부러 스스로를 '훈'이라고 불렀다.[43]

반면, 드 라 바시에르(de la Vaissière)는 에프탈이 알타이 지역에서 기원하고 유럽에 도달한 4세기의 훈족 이동의 일부였으며, 이 훈족들은 '정치적, 부분적으로 흉노의 문화적 계승자'였다고 생각한다.[44] 이 대규모 이동은 4세기의 기후 변화로 인해 촉발되었으며, 알타이 산맥과 중앙아시아 초원 지대에 영향을 미쳤다. 아만다 로마조프(Amanda Lomazoff)와 아론 랄비(Aaron Ralby)는 훈족과 에프탈 사이에 광범위한 영토적 중복이 있었으며, 서쪽의 아틸라의 '공포의 통치'와 남쪽의 에프탈 사이에 높은 동시성이 존재했다고 주장한다.[45]

6세기 비잔티움 제국의 역사가 프로코피우스는 에프탈인들이 유럽의 훈족과 관련이 있지만, 에프탈인들의 정교함을 강조하면서 서로의 문화적, 사회적 차이를 주장했다. 프로코피우스는 에프탈 훈족은 백훈족이라고 불리며, 이들은 이름과 혈통에서 훈족과 연관성을 가지지만, 훈족과는 섞이지 않았다고 기록했다. 또한, 에프탈은 다른 훈족과 달리 유목민이 아니고, 좋은 땅에서 정착 생활을 했으며, 훈족 중에서 유일하게 하얀 피부와 못생기지 않은 얼굴을 가졌다고 하였다. 프로코피우스는 에프탈의 생활 방식은 야만적이지 않고, 한 명의 왕에게 통치되며, 합법적인 헌법을 가지고 있어 로마인과 페르시아인 못지않게 정의를 준수한다고 강조했다.[207] [46]

3. 2. 중국 연대기에서

에프탈은 456년 에프탈 사절이 북위 왕조의 궁정에 도착하면서 중국에 처음으로 알려졌다. 중국인들은 이들을 '엽달(嚈噠, Yèdā중국어)', '활(滑, Huá중국어)', '염대이률타(厭帶夷栗陀, Yàndàiyílìtuó중국어)' 등으로 기록했다.[50][51] 고대 중국 황실 연대기는 에프탈의 기원에 대해 다양한 설명을 기록해놓았다.[49][50][51]

: 차사국의 별종인 '''활국'''(滑國)이 후한(後漢) 영건(永建) 원년(126)에 북로(北虜, 북쪽의 오랑캐)를 치는 데 공을 세웠으며...(중략) 위(魏)·진(晉) 이래로 중국과 교통하지 않았다가, 천감(天監) 15년(516)에 이르러 그 왕 염대이률타(厭帶夷栗陀)가 비로소 사자를 보내 그 나라의 특산물을 바쳤다.|車師之別種也. 漢永建元年, 八滑從班勇擊北虜有功, 勇上八滑爲後部親漢侯. 自魏·晉以來, 不通中國. 至天監十五年, 其王厭帶夷栗陀始遣使獻方物.중국어

카즈오 에노키는 1959년 중국 출처 기록들에 대한 자세한 분석을 통해, 에프탈이 박트리아(토하리스탄) 지역의 부족이며 그 기원이 히말라야 서부에 있다고 추측했다. 그는 또한 에프탈인들이 박트리아어 이름을 사용했다는 것과, 그들이 히말라야 서부의 고유 풍습인 일처다부제를 했다는 것을 논쟁의 대상으로 삼았다.[49]

최근 드 라 바시에르(2003)가 중국 사료를 재평가한 결과에 따르면, 에프탈의 주요 민족성을 나타내는 튀르크계 고차의 어원만 유지되어야 하며, 대월지에 대한 언급은 당시에만 존재했다고 한다. 이에 대한 최초의 중국 기록은 후대의 『통전』에 인용된『위서 (역사서)』에서 등장하는데, 여기서는 그들이 서기 360년 경 알타이 지역에서 남쪽으로 이주했다고 보고했다.[49]

『위서』의 기록에 따르면,

: '''엽달국'''(嚈噠國)은 대월지와 유사한 종족이며, 고차의 별종(別種)이라고 말하기도 한다. 그들은 본디 새북(塞北, 북쪽의 변방)에서 기원하였는데, 금산(金山)에서 남쪽으로 내려와 우전의 서쪽 즉 오허수(烏許水) 남쪽 200리 되는 곳에 도읍을 정하였고, 그곳은 장안과 10,100리 떨어진 곳이다...(중략) 이는 북위 문성제(제위 440~465년)보다 약 80년에서 90년 전의 일이다.(즉, 360년경) 그 사람됨은 흉폭하며 싸움에 능하다. 서역의 강거, 우전, 사륵(沙勒), 안식 및 다른 소국 30여 개가 모두 그들에게 복속하며 ‘대국(大國)’이라고 칭한다. 연연과 혼인관계를 맺고 있다. 태안(太安) 연간 이후 매번 사신을 보내 조공을 바쳤으며, 정광(正光) 말년에는 사신을 보내 사자 한 마리를 바쳤는데, 고평(高平)에 이르렀을 때 묵기추노(万俟醜奴)의 반란이 일어나 그로 인하여 억류되었다가, 난이 평정되자 경사로 보내졌다. 영희(永熙) 연간 이후 조공이 마침내 끊어졌다.|嚈噠國]], 大月氏之種類也, 亦曰高車之別種, 其原出於塞北. 自金山而南, 在于闐之西, 都烏許水 南二百餘里, 去長安一萬一百里...(중략) 至後魏 文成帝時已八九十年矣. 其人兇悍, 能鬥戰. 西域 康居·于闐·沙勒·安息及諸小國三十許, 皆役屬之, 號爲大國. 與蠕蠕婚姻. 自太安以後, 每遣使朝貢. 正光末, 遣使貢師子一, 至高平, 遇万俟醜奴反, 因留之. 醜奴平, 送京師. 永熙以後, 朝獻遂絶.중국어

또한『위서』는 고차와 흉노 사이의 언어적, 민족적 연관성을 언급했다. 한편 몇몇 중국의 기록들은 에프탈이 이미 대월지의 옛 영토인 박트리아에 정착했다는 점을 들어 대월지에게서 유래했을 수도 있다고 했다. 후대의 중국 기록들은 에프탈의 민족적 기원에 대해 상당히 혼란스러워하는데, 이는 에프탈이 박트리아에 정착한 이후 그곳의 문화와 언어에 점진적으로 동화되었기 때문인 것으로 보인다.[49]

『북사』에서는 북위의 승려인 송운이 중앙아시아를 방문했을 무렵인 6세기 전반의 상황을 묘사하면서, 에프탈인들의 언어는 유연이나 고차, 그리고 중앙아시아의 다른 유목 부족들의 언어와 달랐다고 설명한다. 『양서』및 『양직공도』에서는, 원래 에프탈인들은 문자가 없었고 이후 박트리아어를 받아들였다고 설명한다.[49]

3. 3. 외모

에프탈인들은 박트리아 지역의 여러 벽화에 등장하는데, 특히 발할리크 테페의 연회 장면을 묘사한 벽화와 바미얀 석불의 천장에 그려진 그림이 대표적이다. 이 그림에 있는 몇몇 인물들은 튜닉의 옷깃이 오른쪽으로 접힌 띠를 두른 외투, 머리 장신구, 흰 피부, 둥근 수염 없는 얼굴과 같은 독특한 외모를 보여준다.[208][209]

아마도 바미얀 석불에 그려진 인물들은 기념비적인 거대 부처 석상의 건립을 지지했던 기부자들과 권력층이었을지도 모른다. 이 그림들은 '박트리아(토하리스탄)의 에프탈 지배층의 예술적 전통'에서 상징적인 위치에 있다.[204][205]

에프탈과 관련된 그림들은 종종 '중앙아시아 미술사의 에프탈 시대'라는 이름으로 분류되었다. 매우 수준이 높은 타브카 쿠르간과 발할리크 테페의 그림들도 여기로 분류되는데, 옷의 묘사와 무늬, 얼굴 표현 등에서 서로 유사한 양식이 나타난다.[62]

중앙아시아 예술에서 이 '에프탈 시대'는 오른쪽이 삼각형으로 접힌 카프탄(caftan)형 의복, 크롭컷 스타일의 머리, 초승달 모양의 장신구가 달린 왕관 등이 특징으로, 이러한 양식의 그림들이 소그디아나, 바미얀, 타림 분지의 쿠차에서 발견되었다. 이는 '에프탈의 지배 하 중앙아시아의 예술 양식과 도상학 등이 정치·문화적인 측면에서 통일된 것'을 의미할 수도 있다.

북위(北魏)에서 에프탈로 사절로 파견되어 북위 효명제(孝明帝) 신규 2년(神龜二年, 519년) 10월 상순에 에프탈 국가에 입국한 후 국왕을 알현한 송운(宋雲)이 저술한 『송운행기(宋雲行紀)』 제2장에는 에프탈 왕과 에프탈 왕비의 모습을 다음과 같이 기록하고 있다.

4. 지리적 기원과 팽창

에프탈의 기원에 대해서는 동서양 사료에 따라 다소 차이가 있다. 중국 사서에서는 에프탈이 금산에서 남하해 왔다고 기록하고 있다. 반면 서방 사료에서는 에프탈이 토하리스탄을 정복한 기록이 최초로 등장하며, 파미르 고원과 힌두쿠시 산맥 사이에 있던 유목민인 바다흐샨 출신이라고 전한다.[169]

최근 학계 연구에 따르면 에프탈의 근거지는 힌두쿠시 산맥 북쪽 경사면, 오늘날 우즈베키스탄 남부와 아프가니스탄 북부에 위치한 박트리아(토카리스탄) 지역이었다. 그들의 수도는 쿤두즈였을 것으로 추정된다. 11세기 학자 알비루니는 이 도시를 '와르-왈리즈(War-Walīz)'라고 불렀는데, 이는 중국이 에프탈에 붙인 이름 중 하나인 滑(중국 중세음 (ZS) *''ɦˠuat̚'' > 표준 중국어: ''Huá'')의 기원일 가능성이 있다.

에프탈은 파미르고원 동쪽의 바다흐샨 지역에서 기원했을 수도 있고, 훈족을 포함한 유목민들의 대이동 물결을 타고 알타이 산맥 일대에서 이주해왔을 수도 있다.

서쪽과 남쪽으로 팽창한 후, 에프탈은 박트리아에 정착하여 그곳에 있던 알촌 훈족을 몰아내고 북인도로 진출시켰다. 또한 사산 제국과 접촉하여 페로즈 1세가 페르시아의 샤한샤로 즉위하는 데 군사적으로 상당한 기여를 했다.

이후 5세기 후반, 에프탈은 중앙아시아의 광활한 지역으로 영토를 확장했다. 이들은 중국 북위 왕조의 공격으로 약화된 유연 카간국으로부터 타림 분지를 빼앗아 투루판까지 점령하고, 오아시스 도시 국가들로부터 많은 공물을 받았다.[23]

5세기 중엽, 에프탈은 아프가니스탄 북동부에서 일어나 주변의 쿠샨 왕조 계승 세력(키다라 왕조)을 멸망시키고 토하리스탄(박트리아), 간다라를 지배하게 되었다. 이로써 사산 왕조와 국경을 접하게 되었고, 사산 왕조의 왕위 계승 분쟁에 개입하여 사산 왕조로부터 조공을 요구할 정도였다. 484년에는 역습을 감행하여 침공해 온 사산 왕조군을 격퇴하는 등 여러 차례 대규모 전쟁을 벌였다. 또한 인도에 침입하여 굽타 왕조를 위협하고(화폐학에서 이 집단은 "알한"(Alkhan)으로 불린다.[166]) 그 쇠망의 원인을 만들었다.

6세기 전반, 에프탈은 중앙아시아 대부분을 정복하는 대제국으로 발전했다. 동쪽으로는 타림 분지의 호탄까지 영향력을 미쳤고, 북쪽으로는 돌궐계의 철륵과 국경을 접했으며, 남쪽으로는 인도 아대륙 북서부에 이르기까지 지배했다. 이로써 내륙 아시아의 동서 교역로를 장악한 에프탈은 크게 번영하여 최전성기를 맞이하였다.

5. 역사

에프탈의 기원에 대해서는 여러 논란이 있지만, 이란계 민족이라는 설과 알타이 지역에서 기원했다는 설이 대표적이다.[196][197][198][199][200][201][202] 가장 유력한 이론은 에프탈인들이 처음에는 튀르크계 유목민에서 기원했지만, 박트리아 지역에 정착하면서 박트리아어를 채택했다는 것이다.[203]

에프탈은 5세기 초까지 유연의 봉신국이었다. 언어와 문화는 달랐지만, 이들은 긴밀하게 접촉했고, 에프탈은 유연의 정치 제도를 상당 부분 차용했다. 특히 '카간'이라는 칭호는 유연에서 유래하여 에프탈 통치자들이 사용했다.[63] 에프탈이 알타이 산맥을 넘어 남동쪽으로 이동한 것은 유연의 압력을 피하기 위한 것이었다.

450년경, 에프탈은 박트리아에서 제국을 형성했다. 이들은 시온족(350년경), 키다라족(380년경)에 이어 중앙아시아로 이동한 세 번째 유목민 집단으로 여겨졌으나, 최근 연구에 따르면 350~360년경 단일한 대규모 유목민 이주, 즉 '대침략'이 있었고, 이는 소빙기로 인한 스텝 지대의 황폐화 때문이었다.[10] 에프탈은 키다라족을 멸망시키고 트란스옥시아나를 장악했으며, 알촌 훈족을 북인도로 밀어냈다.

아프가니스탄의 고대 도시 유적 딜버진 테페(Dilberjin Tepe)에서 발견된 벽화는 초기 에프탈인들의 모습을 보여주는 그림 중 하나이다.[195] 이 그림에 그려진 사람들은 '에프탈 군주의 인장'에 버금가는 화려한 머리 장식을 하고 있다.

5세기 중엽, 에프탈은 아프가니스탄 북동부에서 일어나 주변의 쿠샨 왕조 계승 세력(키다라 왕조)을 멸망시키고 토하리스탄(박트리아), 간다라를 지배했다.

6세기 전반, 에프탈은 중앙아시아 대부분을 정복하는 대제국으로 발전했다. 동쪽으로는 타림 분지의 호탄까지, 북쪽으로는 돌궐계의 철륵과 국경을 접했으며, 남쪽으로는 인도 아대륙 북서부에 이르렀다. 이로써 에프탈은 내륙 아시아의 동서 교역로를 장악하고 크게 번영했다.

그러나 6세기 중엽, 철륵 부족들을 통합하고 중앙아시아 초원 지대에 세력을 확장한 돌궐의 위협을 받게 되었다. 결국 558년 돌궐과 사산 왕조의 협공으로 10년 후 멸망했다. 에프탈의 지배 지역은 아무다리야 강을 경계로 돌궐과 사산 왕조 사이에 분할되었지만, 결국 전 지역이 돌궐의 지배하에 들어가면서 중앙유라시아를 덮는 대제국으로 발전하였다.

에프탈과 사산 왕조의 첫 만남은 다음과 같다.

- 425년, 에프탈은 사산 제국을 침략하였으나, 바흐람 5세에 의해 저지당하고 옥수스 강 북쪽으로 도주하였다.

- 야즈데게르드 2세는 442년부터 '에프탈 부족'과 싸웠다.

- 453년, 야즈데게르드 2세는 에프탈을 비롯한 동부의 여러 이민족들을 상대하기 위해 궁정을 동쪽으로 옮겼다.

- 458년, 악슌와르라는 에프탈 왕이 페로즈 1세가 왕위를 빼앗는 것을 도왔다.

467년, 페로즈 1세는 에프탈의 지원을 받아 발흐를 점령하고 트란스옥시아나에서 키다르족의 통치를 종식시켰으며, 박트리아를 잠시 장악했다. 쇠약해진 키다라인들은 간다라 지역으로 피신했다. 그러나 474년부터 페로즈 1세는 동맹이었던 에프탈과 세 차례 전쟁을 벌였다. 처음 두 차례 전쟁에서 그는 포로로 잡혔다가 몸값을 지불하고 풀려났다. 두 번째 패배 후 페로즈 1세는 에프탈에게 은 드라크마를 실은 30마리의 노새를 바치고 아들 카바드 1세를 인질로 보냈다.

헤라트 전투(484년)에서 페로즈 1세는 에프탈 왕 쿤키에게 패배하여 전사했고, 그 후 2년 동안 에프탈은 사산 제국의 동부 지역을 약탈하고 지배했다.[70][71] 474년부터 6세기 중반까지 사산 제국은 에프탈에게 조공을 바쳤다.

페로즈 1세 사후, 그의 형제 발라시가 사산 황제로 즉위했고, 에프탈은 페로즈 1세의 아들 카바드 1세의 보호자이자 지원 세력이 되었다. 488년, 에프탈은 카바드 1세에게 군대를 빌려주어 왕위에 올렸다.

496~498년 사이 카바드 1세는 반란으로 전복되어 에프탈로 도망쳤다. 이후 카바드는 에프탈 왕의 딸과 결혼하는 조건으로 지원을 받아, 499년에 크테시폰으로 쳐들어가 왕위를 되찾았다.

카바드 1세 이후 에프탈은 사산 제국 공격을 멈췄고, 호스로 1세는 동쪽으로 팽창 정책을 펼쳤다. 552년, 돌궐이 몽골 고원을 장악하고 1차 투르크 카간국을 건설, 558년에는 볼가강에 도달했다. 557년, 사산 제국과 1차 투르크 카간국은 동맹을 맺고 에프탈을 양쪽에서 압박했다. 에프탈은 강력한 군사력을 보유했지만, 양면 전선으로 인해 병력이 부족했고, 분열되어 있었다.

560년, 카르시 근처 골자르룬 전투에서 에프탈이 사산-튀르크 동맹군에게 패배하면서 에프탈 제국은 멸망했다.

패배 후, 에프탈은 박트리아로 후퇴하여 차가니얀 통치자 파가니쉬를 왕으로 추대했다. 이후 박트리아와 옥수스 일대에 수많은 반독립적인 에프탈 제후국들이 형성되었는데, 이들은 사산-튀르크 동맹에 의해 멸망한 에프탈 제국의 잔재였다.[108]

사산 제국과 돌궐 제 1 카간국은 옥수스를 따라 에프탈 제국 영토를 분할했고, 그 사이에 위치한 에프탈계 제후국들은 두 제국 사이의 완충지대 역할을 했다. 그런데 에프탈인들이 차가니얀의 파가니쉬를 왕으로 추대하자, 호스로 1세는 옥수스를 건너 차가니얀 제후국과 쿠탈 제후국을 속국으로 삼았다.[107]

579년 호스로 1세 사후, 박트리아와 호탄의 에프탈인들이 사산 제국에 반란을 일으켰지만, 튀르크인들에 의해 진압되었다. 그 무렵 돌궐 제 1 카간국이 분열되었고, 중앙아시아~캅카스에 이르는 서부 영토에는 서돌궐 카간국이 세워졌다.[107]

588년, 동돌궐의 막하가한은 제 1차 튀르크-페르시아 전쟁을 일으켜 에프탈 제후국들과 함께 옥수스 남쪽의 사산 영토를 침공, 발흐에 주둔한 사산 군대를 격파하고 탈라칸, 바드기스, 헤라트 등을 점령했다. 그러나 사산 제국 장군 바흐람 추빈이 출정하여 튀르크인들을 물리치고 동부 영토를 수복했다.[107]

625년부터 서돌궐 튀르크인들이 남하하여 박트리아~카불에 이르는 에프탈 제후국들 영토를 잠식, 토하라 야브구를 세웠다. 튀르크인들의 박트리아 침입은 569년부터 시작되었다. 이후 제2차 튀르크-페르시아 전쟁에서 튀르크인들이 사산 제국과 맞서 싸우는 에프탈 제후국들을 지원한 것으로 보아, 582년 이후에는 에프탈 제후국들이 완전히 튀르크 제국에게 복속되었던 듯하다.

양나라 효원제 소역(蕭繹)이 그린 것으로 전해지는 『양직공도』에는 서기 516~526년 무렵 양나라에 도착한 에프탈(滑) 사절의 삽화와 설명문이 있다. 설명문에는 에프탈이 유연의 봉신국이었을 때의 상황과 소그디아나 점령 후 사산 제국 등 주변 국가들을 정복한 내용이 담겨 있다.

에프탈은 456년 북위에 사절을 보내면서 중국에 알려졌다. 중국 기록에는 에프탈이 '엽달(嚈噠)', '활(滑)', '염대이률타(厭帶夷栗陀)' 등으로 나타난다.

북위 태안(太安) 연간(455년 - 459년)부터 에프탈은 북위에 사신을 보내 조공했고, 정광(正光)(520년 - 525년) 말기에도 사자(師子)를 공납했으며, 영희(永熙) 연간(532년 - 534년)까지 조공이 계속되었다.[177] 546년과 552년에는 서위에 사신을 보내 공물을 바쳤다.[177]

5. 1. 초기 역사

에프탈의 기원에 대해서는 여러 논란이 있는데, 그 중 가장 대표적인 것은 이란계 민족이라는 의견과[196][197] 알타이 지역[198][199][200][201][202]에서 발원한 민족이라는 설이 있다. 현재 가장 신빙성 있는 이론은, 에프탈인들이 처음에는 튀르크계 유목민에게서 기원했고 나중에 박트리아 지역에 정착하면서 박트리아어를 채택했다는 것이다.[203]대부분의 학자들에 따르면, 에프탈인들은 박트리아(토하리스탄)에 정착한 후 이전의 쿠샨인들이 그랬던 것처럼 박트리아어를 공용어로 채택했다. 박트리아어는 동이란계 언어였지만, 기원전 2~3세기에 그 지역에 있었던 그리스-박트리아 왕국의 잔재인 그리스 문자로 표기되었다. 박트리아어는 공용어였을 뿐만 아니라 에프탈인들이 지배하는 토착 지역 주민들의 언어이기도 했다.

에프탈인들은 그들의 동전에 야브구(야브구)와 같은 칭호를 박트리아어로 새겼는데, 이러한 풍습은 중국 지역에서 건너왔을 가능성이 있다. 한편 이란(페르시아)의 시인 피르다우시의 샤나메에 기록되어 있는 에프탈 통치자들의 이름은 페르시아어였다. 1959년, 일본의 역사학자 카즈오 에노키는 고대의 사료들이 일반적으로 이들이 소그디아나와 힌두쿠시 산맥 사이에 위치했다고 기록한 것과 에프탈인들이 일부분이지만 이란계 민족들의 특성을 가지고 있었다는 점에 근거하여, 그들이 박트리아에서 기원한 인도유럽계 동이란인이라고 제안했다. 미국의 이란학 학자 리처드 넬슨 프라이(Richard Nelson Frye)는 에노키의 가설을 조심스럽게 받아들이면서도, 동시에 "에프탈인들은 아마도 혼혈 무리였을 것"이라고 강조했다. 이란 백과사전(Encyclopaedia Iranica)이나 이슬람 백과사전(Encyclopaedia of Islam)에 따르면, 에프탈은 오늘날의 아프가니스탄 지역에서 유래됐을 가능성이 있다고 한다.

독일의 역사학자 요제프 마르콰트와 프랑스의 역사가 르네 그루셰와 같은 몇몇 학자들은 에프탈이 초기 몽골일 가능성을 제안했다. 중국의 역사학자 유태산은 에프탈의 기원을 선비족, 더 나아가서는 고구려까지 추적하기도 했다.

프랑스의 역사학자 드 라 바시에르와 같은 다른 학자들은 중국측 사료에 대한 최근의 재평가를 근거로, 에프탈이 처음에는 초기 튀르크족에게서 기원했지만 나중에는 여러 목적으로 박트리아어를 채택하게 되었다는 가설을 내놓았다.

사실 에프탈은 서로 다른 언어를 사용하는 다양한 민족들의 연합체였을지도 모른다. 리처드 넬슨 프라이는 다음과 같이 말했다.

후대의 유목 제국들이 수많은 민족들의 연합이었던 것처럼, 우리는 잠정적으로 이 침략자들의 지배 집단이 동쪽과 북쪽에서 온 튀르크어를 사용하는 민족이거나, 적어도 그들이 이 연합에 포함되어 있다고 제안할 수 있지만, 대부분의 시온(Xion)족 연합에 속한 민족들과 에프탈인들은 이란어를 사용했을 것이다. 이 경우에 유목민들은 기존에 그랬던 것처럼 정주 민족들의 언어, 제도, 문화를 채택했다.영어[206]

마틴 쇼트키에 따르면, 에프탈인들은 동시대에 유럽을 침공한 훈족들과 직접적인 관련이 없었지만, 그들의 이동에는 인과적으로 관련이 있을 수 있다. 이들은 적들에게 공포를 불러일으키기 위해 일부러 스스로를 '훈'이라고 불렀다.

이와는 반대로, 드 라 바시에르는 에프탈이 알타이 지역에서 기원하고 유럽에 도달한 4세기의 훈족 이동의 일부였으며, 이 훈족들은 '정치적, 부분적으로 흉노의 문화적 계승자'였다고 생각한다. 이 대규모 이동은 4세기의 기후 변화에 인해 촉발되었으며, 알타이 산맥과 중앙아시아 초원 지대에 영향을 미쳤다. 아만다 로마조프와 아론 랄비에 따르면, 훈족과 에프탈 사이에 광범위한 영토적 중복이 있었으며 서쪽의 아틸라의 '공포의 통치'와 남쪽의 에프탈 사이에는 높은 동시성이 존재했다고 한다.

6세기 비잔티움 제국의 역사가 프로코피우스는 에프탈인들이 유럽의 훈족과 관련이 있지만, 에프탈인들의 정교함을 강조하면서 서로의 문화적, 사회적 차이를 다음과 같이 주장했다.

백훈족이라고 불리는 에프탈 훈족은 이름에서 훈족과 연관성을 가지고 있을 뿐 아니라 혈통적으로 훈족이지만, 그들은 우리에게 알려진 어떠한 훈족과도 어울리지 않는다. 그들의 영토는 페르시아의 북쪽에 있다....(중략) 그들은 다른 훈족처럼 유목민은 아니고, 오랫동안 좋은 땅에서 정착 생활을 해왔다. 훈족들 중에서 추하지 않은 하얀 몸과 얼굴을 가진 사람은 오직 그들뿐이다. 또한 그들의 생활 방식이 친척들의 그것과 같지도 않고, 그들처럼 야만적인 삶을 살지 않는 것 역시 사실이다. 그들은 한 명의 왕에 의해 통치되고 있고, 합법적인 헌법을 가지고 있으며, 로마인들과 페르시아인에 못지 않게 서로와 이웃들간의 거래에서 옳고 그름과 정의를 준수한다.영어[207]

에프탈인들은 5세기 초까지 유연의 지배 하에 있는 봉신국이었다. 비록 언어와 문화는 서로 달랐지만, 그들 사이에는 밀접한 접촉이 있었고, 에프탈은 그들 정치 제도의 상당 부분을 유연인들로부터 차용했다. 특히 맥거번에 따르면, '카간'이라는 호칭은 원래 유연의 것으로 나중에 에프탈 통치자들이 차용한 것이라고 한다. 에프탈이 알타이 산맥을 넘어 남동쪽으로 이주한 이유는 유연의 압력을 피하기 위해서였다.

에프탈인들은 서기 450년경, 또는 그보다 조금 이전에 박트리아에서 제국을 형성했다. 일반적으로 에프탈은 시온족(350년경)과 키다라족(380년경)에 이어 중앙아시아로의 세 번째 이주 물결을 형성했다고 여겨져 왔지만, 최근의 연구에 따르면 350~360년 사이에 단일한 대규모 유목민 이주 물결인 '대침략(Great Invasion)'이 있었을 것으로 추정된다. 이것은 4세기부터 일어난 소빙기와 같은 세계 기후의 변화로 인해 스텝 지대가 황폐화되면서 촉발되었다.

이 무렵 에프탈은 알타이 산맥을 넘어 남하하여 중앙아시아에 진입하였고, 그곳에 있던 키다라족을 멸망시켜 트란스옥시아나를 장악하였으며 알촌 훈족을 북인도로 밀어냈다.

에프탈족은 5세기 초까지 루란 카간국의 속국이었다.[63] 서로 다른 언어와 문화를 가지고 있었지만, 두 세력 사이에는 긴밀한 접촉이 있었고, 에프탈족은 루란족으로부터 많은 정치 조직을 차용했다. 특히, 맥거번에 따르면 루란족이 처음 사용한 "칸"이라는 칭호는 에프탈족 지배자들에 의해 차용되었다. 에프탈족이 남동쪽으로 이동한 이유는 루란족의 압력을 피하기 위해서였다.

에프탈족은 450년경 또는 그 이전에 박트리아에서 중요한 정치 세력으로 부상했다.[10] 일반적으로 에프탈족은 350년경에 도착한 키오니테족과 380년경에 도착한 키다리테족 이후 중앙아시아로 이동한 세 번째 유목민 집단으로 여겨져 왔지만, 최근 연구에 따르면 기후 변화와 알타이 지역 목초지의 건조화로 인해 350~360년경에 발생한 "대침입"이라는 단일 대규모 유목민 이동이 있었고, 이후 이러한 유목 부족들이 중앙아시아 남부의 새로운 영토에서 패권을 다투었다고 제시한다. 에프탈족은 부상함에 따라 키다리테족과 그 후 알촌 훈족을 몰아내고 간다라와 인도 북부로 확장했다.

에프탈족은 사산 왕조 페르시아와도 갈등을 빚었다. 425년 사산조 페르시아에 대한 에프탈족의 초기 패배와 바흐람 5세(420-438년) 시대부터 그들과의 동맹 관계를 보여주는 것으로 보이며, 484년에 에프탈족이 사산조 영토를 침략하여 반디안 유적을 파괴할 때까지 지속되었다.

456~457년에 북위 문성제 시대에 에프탈족 사절단이 중국에 도착했다. 458년까지 그들은 페르시아에 개입할 만큼 강력해졌다.

466년경 페르시아의 도움을 받아 키다리테족으로부터 트란스옥시아나 지역을 탈취했지만, 곧 페르시아로부터 발흐와 동부 쿠샨샤흐르 지역을 빼앗았다.[30] 5세기 후반에는 투르크메니스탄 사막을 카스피 해까지, 그리고 아마도 메르브까지 장악했다. 500년까지 그들은 박트리아와 파미르 고원, 아프가니스탄의 일부 지역을 지배했다. 509년에는 소그디아나를 점령하고 '수그드'(소그디아나의 수도)를 함락시켰다.[68]

동쪽으로는 타림 분지를 점령하고 우루무치까지 진출했다.[68]

560년경 그들의 제국은 제1 투르크 카간국과 사산 왕조 페르시아의 연합에 의해 멸망했지만, 그들 중 일부는 다음 150년 동안 서투르크의 종주권 아래, 그리고 그 뒤를 이은 토하라 야브구의 지배 아래 토카리스탄 지역의 지역 지배자로 남아 있었다.[30][68] 투르크가 그들의 영토를 정복한 후에도 에프탈족의 손에 남아 있던 여러 공국들 중에는 차가니안과 바흐시 강 유역의 흐탈이 있었다.[68]

에프탈족은 원래 루란 카간국의 속국이었으나 5세기 초에 그들의 지배자로부터 분리되었다. 그들이 다시 언급된 것은 페르시아 자료에서 야즈데게르드 2세(435-457)의 적이었던 것으로, 아르메니아의 엘리세 바르다페트에 따르면 442년부터 '에프탈 부족'과 싸웠다.

453년, 야즈데게르드는 에프탈족 또는 관련 집단을 다루기 위해 그의 궁정을 동쪽으로 옮겼다.

458년, 악슌와르라는 에프탈 왕은 사산 왕조 페로즈 1세(458-484)가 그의 형제로부터 페르시아 왕좌를 획득하는 데 도움을 주었다.[70] 왕위에 오르기 전에 페로즈는 제국의 멀리 동쪽에 있는 시스탄의 사산조 총독이었고, 따라서 에프탈족과 처음으로 접촉하고 그들의 도움을 요청한 사람 중 한 명이었다.

에프탈족은 또한 사산조 제국이 다른 훈족 부족인 키다르족을 제거하는 데 도움을 주었을 수도 있다. 467년까지 페로즈 1세는 에프탈족의 지원을 받아 발람을 사로잡고 트란스옥사니아에서 키다르족의 통치에 종지부를 찍었다고 알려져 있다. 약화된 키다르족은 간다라 지역으로 피신해야 했다.

중국 사서인 『위서(魏書)』 열전 제90(서역전)에는 에프탈(嚈噠)국의 정치 체제 등에 대해 다음과 같이 기록하고 있다.

5. 2. 중앙아시아

에프탈은 5세기 초 유연의 지배를 받는 봉신국이었다. 이들은 언어와 문화는 달랐지만 서로 밀접하게 교류했으며, 에프탈은 유연의 정치 제도를 상당 부분 차용했다. 특히 '카간'이라는 칭호는 유연에서 유래하여 에프탈 통치자들이 사용했다.[63] 에프탈이 알타이 산맥을 넘어 남동쪽으로 이동한 것은 유연의 압력을 피하기 위한 것이었다.450년경, 에프탈은 박트리아에서 제국을 형성했다. 이들은 시온족(350년경), 키다라족(380년경)에 이어 중앙아시아로 이동한 세 번째 유목민 집단으로 여겨졌으나, 최근 연구에 따르면 350~360년경 단일한 대규모 유목민 이주, 즉 '대침략'이 있었고, 이는 소빙기로 인한 스텝 지대의 황폐화 때문이었다.[10] 에프탈은 키다라족을 멸망시키고 트란스옥시아나를 장악했으며, 알촌 훈족을 북인도로 밀어냈다.

5세기 중엽, 에프탈은 아프가니스탄 북동부에서 일어나 주변의 쿠샨 왕조 계승 세력(키다라 왕조)을 멸망시키고 토하리스탄(박트리아), 간다라를 지배했다.

6세기 전반, 에프탈은 중앙아시아 대부분을 정복하는 대제국으로 발전했다. 동쪽으로는 타림 분지의 호탄까지, 북쪽으로는 돌궐계의 철륵과 국경을 접했으며, 남쪽으로는 인도 아대륙 북서부에 이르렀다. 이로써 에프탈은 내륙 아시아의 동서 교역로를 장악하고 크게 번영했다.

그러나 6세기 중엽, 철륵 부족들을 통합하고 중앙아시아 초원 지대에 세력을 확장한 돌궐의 위협을 받게 되었다. 결국 558년 돌궐과 사산 왕조의 협공으로 10년 후 멸망했다. 에프탈의 지배 지역은 아무다리야 강을 경계로 돌궐과 사산 왕조 사이에 분할되었지만, 결국 전 지역이 돌궐의 지배하에 들어가면서 중앙유라시아를 덮는 대제국으로 발전하였다.

5. 2. 1. 사산 제국과의 조우

에프탈이 역사 기록에 처음 등장한 것은 5세기 초엽이다. 이들은 여러 부족들과 함께 사산 제국의 동부를 침공했는데, 당시 사산 황제였던 바흐람 5세는 425년 에프탈의 침공을 물리치고 그들을 동쪽으로 몰아냈다.[170]고대 후기의 아르메니아인 역사가 엘리제 바르다피(Elisee Vardaped)에 의하면, 이후 그들은 페르시아 기록에 '야즈데게르드 2세(435~457)의 적'으로 언급되었으며, 야즈데게르드 2세는 442년부터 에프탈 부족과 싸웠다고 한다.[170]

453년, 야즈데게르드 2세는 에프탈을 비롯한 동부의 여러 이민족들을 상대하기 위해 그의 궁정을 동쪽으로 옮겼다.[70]

458년, 아크슌와르라고 불리는 에프탈 왕이 사산 황제 페로즈 1세(458~484)가 그의 형제에게서 왕위를 빼앗는 것을 도왔다.[70] 페로즈 1세는 제국의 동쪽 시스탄의 총독이었기에 에프탈과 먼저 접촉하여 도움을 요청했다.

에프탈은 사산 제국이 키다라족을 물리치는 데 도움을 주었다. 467년, 페로즈 1세는 에프탈의 지원을 받아 발흐를 점령하고 트란스옥시아나에서 키다라족의 통치를 종식시켰으며, 박트리아를 잠시 장악했다. 쇠약해진 키다라인들은 간다라 지역으로 피신해야 했다.

그러나 474년부터 페로즈 1세는 동맹이었던 에프탈과 세 차례 전쟁을 벌였다. 처음 두 차례 전쟁에서 그는 포로로 잡혔다가 몸값을 지불하고 풀려났다.[10] 두 번째 패배 후 페로즈 1세는 에프탈에게 은 드라크마를 실은 30마리의 노새를 바치고 아들 카바드 1세를 인질로 보냈다.

세 번째 전투인 헤라트 전투(484년)에서 페로즈 1세는 에프탈 왕 쿤키에게 패배하여 전사했고, 그 후 2년 동안 에프탈은 사산 제국의 동부 지역을 약탈하고 지배했다.[70][71] 페로즈 1세의 딸 페로즈둑트는 사로잡혀 에프탈 궁정에서 쿤키 왕의 왕비가 되었다.[71] 그녀는 딸을 낳았고, 그 딸은 후에 삼촌인 카바드 1세와 결혼했다. 474년부터 6세기 중반까지 사산 제국은 에프탈에게 조공을 바쳤다.

이후 박트리아는 공식적으로 에프탈의 지배를 받았다.[5] 에프탈은 현지 주민들에게 세금을 부과했는데, 로브 왕국의 기록 보관소에서 발견된 박트리아어 계약서에는 이 세금을 내기 위해 토지를 매각해야 했다는 내용이 있다. 이 계약서는 483/484년으로 추정된다.[5]

페로즈 1세의 사망 이후 그의 형제 발라시가 사산 황제로 즉위하였고, 에프탈은 페로즈 1세의 아들 카바드 1세의 보호자이자 지원 세력이 되었다. 488년, 에프탈은 카바드 1세에게 군대를 빌려주어 그를 왕위에 올릴 수 있었다.

496~498년 사이 카바드 1세는 반란에 의해 전복되었고, 겨우 탈출하여 에프탈로 도망쳤다. 그 뒤 카바드는 에프탈 왕의 딸과 결혼하는 조건으로 지원을 받아냈고, 499년에 크테시폰으로 쳐들어가 왕위를 되찾을 수 있었다. 고행자 여호수아(6세기)는 카바드 1세가 501~502년에 국경 도시 테오도시오폴리스와 인접한 아르메니아를 약탈하고, 502~503년까지 로마군과 전투를 벌였으며, 503년 9월에 에데사를 포위했을 때에도 그가 에프탈 군대와 함께 했다는 것을 기록했다.

5. 2. 2. 사산 제국과의 전쟁

에프탈은 5세기 초에 처음으로 역사 기록에 등장했다. 이들은 여러 부족들과 함께 사산 제국의 동부를 침공했는데, 바흐람 5세는 425년에 이 침공을 물리치고 에프탈을 동쪽으로 몰아냈다.[10]엘리제 바르다피에 따르면, 에프탈은 페르시아 기록에 야즈데게르드 2세(435~457)의 적으로 언급되었으며, 야즈데게르드 2세는 442년부터 에프탈 부족과 싸웠다고 한다.[10] 453년, 야즈데게르드 2세는 에프탈을 비롯한 동부의 여러 이민족들을 상대하기 위해 궁정을 동쪽으로 옮겼다.[70]

458년, 아크슌와르라는 에프탈 왕이 페로즈 1세(458~484)가 형제에게서 왕위를 빼앗는 것을 도왔다.[70] 페로즈 1세는 에프탈과 접촉하여 도움을 요청한 첫 번째 페르시아인이었다. 에프탈은 사산 제국이 키다라족을 물리치는 데도 도움을 주었다. 467년, 페로즈 1세는 에프탈의 지원을 받아 발람(발흐로 추정)을 점령하고 트란스옥시아나에서 키다라족의 통치를 종식시켰으며, 박트리아를 잠시 장악했다. 쇠약해진 키다라족은 간다라 지역으로 피신해야 했다.

그러나 474년부터 페로즈 1세는 동맹이었던 에프탈과 전쟁을 벌였다. 페로즈 1세는 에프탈에게 두 번 패배했는데, 그 뒤 에프탈에게 일부 영토를 할양하고, 노새 30마리에 금화를 가득 실어서 바쳤으며, 아들 카바드 1세를 인질로 보내야 했다.[10]

484년 헤라트 전투에서 페로즈 1세는 에프탈에게 또다시 패배한 뒤 사망했다. 이후 니샤푸르, 헤라트, 메르브 등 호라산의 주요 도시들이 에프탈에게 점령되었고, 제국 동부는 약 2년 동안 약탈당했다.[70][71] 474년부터 6세기 중반까지 페르시아 샤한샤들은 에프탈 왕의 봉신이었고, 그들에게 막대한 공물을 바쳐야 했다.

5. 2. 3. 일시적인 평화 및 협력

에프탈은 5세기 초엽에 역사 기록에 처음 등장한다. 이들은 여러 부족들과 함께 사산 제국의 동부를 침공했으나, 바흐람 5세는 425년에 에프탈의 침공을 물리치고 그들을 동쪽으로 몰아냈다.[170]엘리제 바르다피에 따르면, 에프탈은 페르시아 기록에 야즈데게르드 2세(435~457)의 적으로 언급되었으며, 야즈데게르드 2세는 442년부터 에프탈 부족과 싸웠다고 한다. 453년, 야즈데게르드 2세는 에프탈을 비롯한 동부의 여러 이민족들을 상대하기 위해 그의 궁정을 동쪽으로 옮겼다.

458년, 아크슌와르라는 에프탈 왕이 사산 황제 페로즈 1세(458~484)가 그의 형제에게서 왕위를 빼앗는 것을 도왔다.[70] 페로즈 1세는 에프탈과 접촉하여 도움을 요청한 첫 번째 페르시아인이었다. 또한 에프탈은 사산인들이 키다라족을 물리치는 데 도움을 주었다. 467년, 페로즈 1세는 에프탈인들의 지원을 받아 발람(발흐로 추정)을 점령하고 트란스옥시아나에서의 키다라족의 통치를 완전히 종식시켰으며, 박트리아를 잠시 장악했다. 쇠약해진 키다라인들은 간다라 지역으로 피신해야 했다.

그러나 474년부터 페로즈 1세는 동맹이었던 에프탈과 전쟁을 벌였다. 페로즈 1세는 그들에게 2번이나 패배한 뒤, 에프탈에게 일부 영토를 할양하고, 노새 30마리에 금화를 가득 실어서 바쳤으며, 아들 카바드 1세를 인질로 보내야 했다.

헤라트 전투(484년)에서 페로즈 1세는 에프탈에게 또다시 패배한 뒤 사망했다.[170] 그의 죽음은 사산 제국에 정치적·사회적·종교적인 격동의 시기를 불러왔다. 이후 니샤푸르, 헤라트, 메르브 등 호라산의 주요 도시들이 에프탈에게 점령되었고, 제국 동부는 약 2년 동안 극심한 약탈에 직면했다. 474년부터 6세기 중반까지 페르시아 샤한샤들은 에프탈 왕의 봉신이었고, 그들에게 막대한 공물을 바쳐야 했다.

페로즈 1세의 사망 이후 그의 형제 발라시가 사산 황제로 즉위하였고, 에프탈은 페로즈 1세의 아들 카바드 1세의 보호자이자 지원 세력이 되었다. 488년, 에프탈은 카바드 1세에게 군대를 빌려주어 그를 왕위에 올릴 수 있었다.

496~498년 사이 카바드 1세는 반란에 의해 전복되었고, 겨우 탈출하여 에프탈로 도망쳤다. 그 뒤 카바드는 에프탈 왕의 딸과 결혼하는 조건으로 지원을 받아냈고, 499년에 크테시폰으로 쳐들어가 왕위를 되찾을 수 있었다. 고행자 여호수아(6세기)는 카바드 1세가 501~502년에 국경 도시 테오도시오폴리스와 인접한 아르메니아를 약탈하고, 502~503년까지 로마군과 전투를 벌였으며, 503년 9월에 에데사를 포위했을 때에도 그가 에프탈 군대와 함께 했다는 것을 기록했다.[70][72][73]

5. 3. 박트리아 (토하리스탄)

최근 학자들의 연구에 따르면, 에프탈인들의 근거지는 오늘날 우즈베키스탄 남부와 아프가니스탄 북부에 위치한 힌두쿠시 산맥의 북쪽 비탈에 있는 박트리아(토하리스탄)이었다. 그들의 수도는 아마도 쿤두즈였을 것이다.[194]에프탈인들은 동쪽의 파미르고원을 지나 바다흐샨 지역에서 왔을지도 모른다. 또는 훈족을 포함한 유목민들의 대이주 물결을 틈타 알타이 일대에서 이주해왔을 수도 있다.

서쪽과 남쪽으로 팽창한 이후, 에프탈인들은 박트리아에 정착했고, 그곳에 있던 알촌 훈족을 밀어내어 그들이 북인도를 침입하게 만들었다. 또한 그들은 사산 제국과 접촉하여 페로즈 1세가 페르시아의 샤한샤로 즉위하는 데에 상당한 군사적 기여를 했다.

이후 5세기 후반에는 광활한 중앙아시아 지역으로 영토를 확장했으며, 중국 북위 왕조의 공격으로 세력이 약화된 유연 카간국으로부터 타림 분지를 빼앗아 오아시스 도시국가들로부터 많은 공물을 받았다.

466년에 키다라인이 완전히 멸망한 이후, 알촌 훈족은 에프탈에 밀려 북인도로 이동했으며, 아마도 에프탈은 박트리아 서부로 팽창했을 것이다. 이는 484년에 롭 왕국이 에프탈 사람들을 위해 작성한 세금 영수증[76]에서 에프탈 통치자들에게 지불된 세금에 대해 언급한 내용이 발견되면서 그 존재가 입증되었다.

5. 4. 소그디아나

에프탈은 옥수스 강 너머 소그디아나 지역을 정복하여 제국에 편입했다.[78] 소그디아나 정복은 479년 이전에 일어났을 가능성이 있는데, 이는 소그디아나에서 중국으로 마지막 사절단이 파견된 연도이기 때문이다.[78] 량지공도 기록 또한 479년경부터 에프탈이 사마르칸트 지역을 점령했음을 시사한다. 반대로, 에프탈은 509년에 소그디아나를 점령했을 가능성도 있는데, 이는 사마르칸트에서 중국 제국으로 마지막 사절단이 파견된 연도이다. 하지만 이는 결정적인 증거가 아니며, 발흐나 코바디얀과 같은 여러 도시들이 에프탈의 지배하에 있으면서도 522년까지 중국에 사절단을 파견한 것으로 알려져 있다. 484년 이전에 페로즈 1세를 패배시킨 유명한 에프탈 지도자 악순와르는 소그디아나어로 해석될 수 있는 "’xs’wnd’r" ("권력자")라는 칭호를 사용했다.에프탈은 헤라트에서처럼 소그디아나에 부하라와 판지켄트와 같은 주요 방어 도시(직교하는 도로망을 가진 직사각형 성벽)를 건설했을 가능성이 있으며, 이는 키다라이트의 도시 건설 노력을 계승한 것이다. 에프탈은 동맹 협정을 통해 연결된 지역 통치자 또는 총독의 연합을 지배했을 가능성이 높다.

사산조 페르시아의 막대한 몸값과 공물은 소그디아나에 재투자되었을 가능성이 있으며, 이는 당시 지역의 번영을 설명할 수 있다. 중국과 사산 제국, 그리고 비잔티움 제국을 잇는 새로운 실크로드의 중심지가 된 소그디아나는 유목민 엘리트 계층 하에서 엄청난 번영을 누렸다. 에프탈은 그들의 위대한 선조인 쿠샨 제국에 이어 실크로드의 주요 중개자 역할을 맡았고, 중국 제국과 사산 제국 사이의 비단 및 기타 사치품 무역을 수행하기 위해 지역 소그디아나인을 고용했다.[77]

에프탈의 소그디아나 점령으로 인해 소그디아나의 원래 주화는 에프탈에게 공물로 받은 사산 제국 주화의 유입으로 범람하게 되었다. 이 주화는 실크로드를 따라 퍼져나갔다.[78] 에프탈의 상징은 아마도 에프탈의 소그디아나 지배의 결과로 사마르칸트의 잔존 주화에 나타나며, 500년부터 700년까지 소그디아나 주화에서 두드러지게 나타난다. 이는 그들의 토착 후계자인 이크시드 왕조(642-755년)의 주화에도 나타나며, 트란스옥시아나의 이슬람 정복으로 끝을 맺는다.[79]

5. 5. 타림 분지

양나라 효원제 소역(蕭繹)이 그린 것으로 전해지는 『양직공도』에는 서기 516~526년 무렵 양나라에 도착한 에프탈(滑) 사절의 삽화와 설명문이 있다. 『양직공도』는 대부분 소실되었지만, 9세기 당나라의 『당염립본왕회도(唐閻立本王會圖)』와 11세기 송나라 판본 등 몇몇 모사본이 전해진다.

설명문에는 에프탈이 유연의 봉신국이었을 때 얼마나 작았는지, 소그디아나를 점령한 후 사산 제국 등 주변 국가들을 정복하며 강대해졌는지가 기록되어 있다.

5세기 후반, 에프탈은 파미르 고원을 통해 동쪽으로 확장했다. 이는 이전 쿠샨이 그랬던 것처럼 높은 봉우리 사이의 편리한 고원 덕분이었다. 이들은 서쪽 타림 분지(카슈가르, 코탄)를 점령하고 오아시스 도시들로부터 많은 공물을 징수했지만, 중국 북위의 공격으로 약화되던 루란으로부터 이 지역을 장악했다.[23] 479년에는 투르판 지역 주변 타림 분지 동쪽 끝을,[23][83] 497년에서 509년 사이에는 투르판 북쪽 우루무치 지역까지 진출했다.[83] 6세기 초, 타림 분지에 있는 영토에서 북위로 사절단을 파견했으며, 둔황의 중국 총독 리 시엔과 접촉했을 것으로 보인다. 리 시엔은 박트리아에서 만들어진 서양식 주전자로 무덤을 장식한 것으로 알려져 있다.[83]

에프탈은 약 560년경 제국이 멸망할 때까지 타림 분지를 점령했다.[23]

에프탈이 중앙아시아와 타림 분지로 영토를 확장하면서, 그들의 예술(그림에 묘사된 인물들의 의복과 머리 모양이 특징) 또한 소그디아나, 바미얀, 타림 분지의 쿠차(키질 석굴, 쿰투라 석굴, 수바시 성물함) 등 지배 지역에서 사용되기 시작했다.[84] 이 지역에서는 오른쪽에 삼각형 칼라가 달린 카프탄, 초승달 세 개가 달린 왕관, 날개가 달린 왕관, 독특한 머리 모양을 한 고위 관리들이 나타난다. 또 다른 특징은 검의 2점 현수 시스템인데, 이는 에프탈의 혁신으로 보이며 그들이 통제하는 영토에 도입되었다. 특히 키질 석굴의 검객들은 쿠차 지역의 그림으로, 약 480년에서 550년경 이 지역의 에프탈 통치 기간에 만들어진 것으로 보인다. 약 500년경 키질 석굴의 초기 그림 중 일부에 나타나는 간다라 미술의 영향은 에프탈에 의해 박트리아와 쿠차 사이 지역이 정치적으로 통합된 결과로 간주된다.[85]

이후 제1 투르크 카간국의 초기 투르크인들이 560년경부터 투르판과 쿠차 지역을 장악했고, 사산 제국과 동맹을 맺어 에프탈 제국 멸망에 중요한 역할을 했다.[87]

5. 6. 중국에 사절단 파견

에프탈은 456년 북위에 사절을 보내면서 중국에 알려졌다. 중국 기록에는 에프탈이 '엽달(嚈噠)', '활(滑)', '염대이률타(厭帶夷栗陀)' 등으로 나타난다. 고대 중국 황실 연대기에는 에프탈의 기원에 대한 다양한 설명이 있는데, 초기에는 '고차나 대월지의 후예'라고 기록되었고, 후대에는 '대월지의 후예'라는 기록이 많다.『양서』에 따르면, 516년 '성염대명이율타(姓厭帶名夷栗陁)'라는 에프탈 왕이 '포다체(蒲多达)'라는 사절을 보냈고, 520년에는 부하요요(富何了了)라는 사절이 황(黃)사자, 백(白)담비갖옷, 파사산 비단(波斯錦) 등을 바쳤다. 이들의 언어는 하남국 사람들의 통역을 거쳐야 했다. 『양직공도』에는 에프탈 사절의 그림과 함께, 에프탈이 유연의 봉신국이었을 때의 상황과 소그디아나 점령 후 사산 제국 등 주변 국가들을 정복한 내용이 담긴 설명문이 있다.

북위 태안(太安) 연간(455년 - 459년)부터 에프탈은 북위에 사신을 보내 조공했고, 정광(正光)(520년 - 525년) 말기에도 사자(師子)를 공납했으며, 영희(永熙) 연간(532년 - 534년)까지 조공이 계속되었다.[177] 546년과 552년에는 서위에 사신을 보내 공물을 바쳤다.[177]

5. 6. 1. 기타 사절들

중국 연대기에는 에프탈의 사절단에 대한 기록이 24개 남아있다. 최초의 사절단은 456년에 파견되었고, 507년부터 558년 사이에 20개의 사절단이 파견되었다. 이 중 535년까지 북위에 15개, 541년까지 양나라에 5개의 사절단이 파견되었다.[94] 周書|주서|중국어에 따르면, 에프탈은 안서(安西), 호탄(和田) 등 서역의 20여 개국을 정복했으며, 546년, 553년, 558년에 각각 서위와 북주에 사절단을 파견했다. 에프탈이 '튀르크인들에 의해 박살난' 이후, 중국에 파견되던 에프탈 대사관들은 폐쇄되었다.또한 에프탈은 550년경 셀레우키아 크테시폰의 동방 교회 총대주교인 마르 아바 1세(Mar Aba I)에게 기독교 주교를 파견해달라고 요청했고, 마르 아바 1세가 이를 수락하였다.[211]

5. 7. 바미얀 석불 축조

바미얀 석불은 에프탈족의 지배하에 조성되었다.[49][98] 방사성 탄소 연대 측정 결과, 작은 38m "동쪽 석불"은 544년~595년 사이에, 큰 55m "서쪽 석불"은 591년~644년 사이에 건립된 것으로 추정된다.[47]작은 동쪽 석불 천장에는 말이 끄는 전차를 탄 태양신과 왕족, 신자들이 등장하는 의식 장면이 묘사되어 있다.[96] 태양신은 토하라식 카프탄과 부츠를 착용하고 창을 들고 있으며, "천국으로 상승하는 태양신과 황금 전차"로 묘사된다.[101] 이는 소그디아나에서 숭배되던 이란 신 미트라의 도상에서 유래했다.[101]

태양신 주변에는 부처, 보살, 왕, 고관 등 다양한 인물들이 두 줄로 나열되어 있다.[61] 이들 중에는 튜닉의 옷깃이 오른쪽으로 접힌 허리띠 있는 재킷, 짧은 머리, 머리 장식, 둥글고 수염이 없는 얼굴 등 에프탈족 특유의 모습을 한 인물들이 있다.[42][61] 이들은 석불 건립을 지원한 기부자와 권력자들로 추정된다.[61]

이 벽화들은 2001년 탈레반에 의해 석불이 파괴되면서 함께 사라졌다.[61]

5. 8. 소그드 상인들의 무덤에 묘사된 에프탈 왕족들

에프탈인들은 발할리크 테페의 연회 장면이나 바미얀 석불 천장 그림 등 박트리아 지역 여러 벽화에 등장한다. 이 그림 속 인물들은 오른쪽으로 접힌 튜닉 옷깃, 머리 장신구, 흰 피부, 둥근 수염 없는 얼굴 등 독특한 외모를 보여준다.[208][209] 바미얀 석불의 그림들은 박트리아(토하리스탄) 에프탈 지배층의 예술적 전통에서 상징적인 위치를 차지한다.'중앙아시아 미술사의 에프탈 시대'는 오른쪽이 삼각형으로 접힌 카프탄(caftan)형 의복, 크롭컷 스타일 머리, 초승달 모양 장신구가 달린 왕관 등이 특징이며, 소그디아나, 바미얀, 쿠차에서 발견되었다. 이는 에프탈 지배 하 중앙아시아의 예술 양식과 도상학이 정치·문화적으로 통일되었음을 의미할 수 있다.

위르칵의 무덤은 중국 시안(西安)에서 발견된 6세기 소그드 상인의 무덤이다.[104] 이 무덤 그림에는 에프탈 지배자들의 묘사가 많다. 왕족들은 사산조 스타일 왕관을 쓰고 궁궐, 유목민의 유르트 또는 사냥터에 등장한다.[104] 에프탈 지배자들은 짧은 머리에 튜닉을 입고 있으며, 종종 여성 배우자와 함께 묘사된다.[104] 소그드 상인 위르칵은 젊은 시절(에프탈이 556년에서 560년 사이 사산조 페르시아와 돌궐의 연합에 의해 멸망했을 때 약 60세) 주로 에프탈과 거래했을 가능성이 높다.[106] 에프탈은 미호 장례용 침대(약 570년경)에도 등장한다.[105] 안가의 무덤(安伽墓)과 같은 후대 소그드 상인들의 무덤 그림에는 제1 돌궐 카간국의 돌궐인들이 나타난다.[106]

5. 9. 쇠퇴

카바드 1세 이후 에프탈은 사산 제국에 대한 관심을 다른 곳으로 돌렸고, 그 사이 사산 제국에서는 호스로 1세가 즉위하여 마지막 전성기를 맞이하기 시작했다. 비잔티움 제국과의 전쟁을 성공적으로 마무리한 호스로 1세는 동부의 에프탈에 대해 전면적인 군사력 투사를 할 수 있었다. 그러나 호스로 1세의 개혁 아래 페르시아의 군사력이 성장했음에도 불구하고, 사산인들은 에프탈의 공격을 우려하여 동맹을 맺을 국가를 모색했다. 이는 얼마 지나지 않아 튀르크인들이 중앙아시아를 침략하면서 해결되었다.552년, 튀르크인들은 유연을 멸망시키고 몽골 고원을 장악했으며, 돌궐 제 1 카간국을 형성했고, 558년에는 볼가강 하류에 도달했다. 튀르크인들의 중앙아시아로의 이동은 곧 그들과 에프탈 사이의 충돌을 의미했고, 에프탈과 튀르크인들은 경쟁자가 되었다.

에프탈은 강력한 군사력을 보유하고 있었지만, 양면 전선으로 인해 싸울 병력이 부족했다. 피르다우시의『샤나메』에 따르면, 에프탈은 발흐, 쉬그난, 아몰, 잠, 쿠탈, 테르메즈, 와슈기르드에서 온 군대의 지원을 받았다고 한다. 557년부터 사산 제국과 돌궐 제 1 카간국은 동맹을 맺고 에프탈을 양쪽에서 압박했다. 설상가상으로 에프탈은 무질서하고 분열되어 있어서 이들의 공격에 대처하기 힘들었다.

이후 에프탈 제국은 멸망하고 여러 제후국으로 분열되었으며, 일부는 사산 제국을 습격하기도 했다. 600년경, 에프탈은 사산 제국을 급습하여 페르시아 중부의 이스파한까지 도달했다. 이후 그들은 호스로 2세의 주화를 모방한 수많은 동전들을 발행했고, 그 앞면에 소그드어로 된 에프탈 상징과 탐가를 새겼다.

616~617년에 제2차 튀르크-페르시아 전쟁이 일어나, 튀르크인과 에프탈이 다시 사산 제국을 습격하여 이스파한을 약탈했다. 이에 호스로 2세는 페르시아령 아르메니아 출신의 슴바트 4세 바그라투니를 파견하여 침략자들을 물리치도록 했는데, 슴바트는 한 페르시아 왕자의 도움을 받아 에프탈을 격퇴하고, 그들의 영토로 쳐들어가서 왕을 죽였다고 한다. 이후 호스로 2세는 슴바트에게 '호스로우 순(The Joy of Khosrow, 호스로의 기쁨)'을, 슴바트의 아들 바라즈티로츠에게는 '자비테안 호스로우(Javitean Khosrow, 영원한 호스로)'라는 칭호를 하사했다.

에프탈 국가 멸망 후에도 에프탈이라고 불리는 사람들은 남아 있었고, 588년의 제1차 페르시아-돌궐 전쟁과 619년의 제2차 페르시아-돌궐 전쟁에 참전하였으나, 8세기경까지 다른 민족에게 흡수되어 소멸하였다.

5. 9. 1. 제국의 멸망과 제후국 형성

카바드 1세 이후 에프탈은 사산 제국에 대한 공격을 멈춘 것으로 보이며, 호스로 1세는 동쪽으로 팽창 정책을 펼칠 수 있었다. 알타바리에 따르면, 호스로 1세는 팽창 정책을 통해 신드, 아라코시아, 자불리스탄, 박트리아, 다르디스탄, 카불리스탄을 장악했고, 1차 투르크 카간국의 도움을 받아 에프탈을 패배시켰다.[3]

그와 후계자들의 치세 아래 사산 제국은 91년에 걸친 마지막 전성기를 누렸다.

552년, 돌궐이 몽골 고원을 장악하고 1차 투르크 카간국을 건설하여 558년에는 볼가강에 도달했다. 557년, 사산 제국과 1차 투르크 카간국은 동맹을 맺고 에프탈을 양쪽에서 압박했다. 에프탈은 강력한 군사력을 보유하고 있었지만, 양면 전선으로 인해 싸울 병력이 부족했고, 무질서하고 분열되어 있었다.

560년, 카르시 근처에서 벌어진 골자르룬 전투에서 에프탈이 사산-튀르크 동맹군에게 패배하면서 에프탈 제국은 멸망했다.

패배 후, 에프탈은 박트리아로 후퇴하여 차가니얀의 통치자였던 파가니쉬를 왕으로 추대했다. 이후 박트리아와 옥수스 일대에 수많은 반독립적인 에프탈 제후국들이 형성되었는데, 이들은 사산-튀르크 동맹에 의해 멸망한 에프탈 제국의 잔재였다.[108] 차가니얀, 쿠탈, 테르메즈, 발흐, 바드기스, 헤라트, 카불의 자라프샨 계곡 등 오늘날 아프가니스탄 북부에 해당하는 광범위한 지역에서 에프탈 쿠르간이 발굴되었는데, 바미얀에서도 발견될 가능성이 있다.[99]

사산 제국과 돌궐 제 1 카간국은 옥수스를 따라 에프탈 제국의 영토를 분할했고, 그 사이에 위치한 에프탈계 제후국들은 두 제국 사이의 완충지대 역할을 했다. 그런데 에프탈인들이 차가니얀의 파가니쉬를 왕으로 추대하자, 호스로 1세는 옥수스를 건너 차가니얀 제후국과 쿠탈 제후국을 속국으로 삼았다.[107]

579년 호스로 1세가 죽은 뒤, 박트리아와 호탄의 에프탈인들이 사산 제국에 대항하여 반란을 일으켰지만, 튀르크인들에 의해 진압되었다. 그 무렵에 돌궐 제 1 카간국이 분열되었고, 중앙아시아~캅카스에 이르는 서부 영토에는 서돌궐 카간국이 세워졌다.[107]

588년, 동돌궐의 막하가한은 제 1차 튀르크-페르시아 전쟁을 일으켜 에프탈 제후국들과 함께 옥수스 남쪽의 사산 영토를 침공했고, 발흐에 주둔한 사산 군대를 격파한 다음 탈라칸, 바드기스, 헤라트 등의 도시를 점령했다. 그러나 사산 제국의 장군인 바흐람 추빈이 출정하여 튀르크인들을 물리치고 동부 영토를 수복했다.[107]

5. 9. 2. 제후국 시대: 사산 제국을 습격하다

그와 후계자들의 치세 아래 사산 제국은 91년에 걸친 마지막 전성기를 누렸다.]]552년, 튀르크인들은 유연을 멸망시키고 몽골 고원을 장악했으며, 돌궐 제 1 카간국을 형성했고, 558년에는 볼가강 하류에 도달했다. 튀르크인들의 중앙아시아로의 이동은 곧 그들과 에프탈 사이의 충돌을 의미했고, 에프탈과 튀르크인들은 이제 경쟁자가 되었다.

에프탈인들은 강력한 군사력을 보유하고 있었지만, 양면 전선으로 인해 싸울 병력이 부족했다. 피르다우시의『샤나메』에 따르면, 에프탈인은 이때 발흐, 쉬그난, 아몰, 잠, 쿠탈, 테르메즈, 와슈기르드에서 온 군대의 지원을 받았다고 한다. 557년부터 사산 제국과 돌궐 제 1 카간국은 동맹을 맺고 에프탈을 양쪽에서 압박했다. 설상가상으로 에프탈인들은 이때 무질서하고 분열되어 있어서 이들의 공격에 대처가 힘들었다.

560년, 카르시 근처에서 벌어진 골자르룬 전투에서 에프탈인들이 사산-튀르크 동맹군에게 패배함으로써 에프탈 제국은 최종적으로 멸망했다.

골자르룬 전투 패배 이후, 에프탈인들은 박트리아로 철수했고, 차가니얀의 통치자였던 파가니쉬를 왕으로 추대했다. 그 뒤 박트리아와 옥수스 일대에 수많은 반독립적인 에프탈 제후국들이 형성되었는데, 이들은 사산-튀르크 동맹에 의해 멸망한 에프탈 제국의 잔재였을 것이다. 차가니얀, 쿠탈, 테르메즈, 발흐, 바드기스, 헤라트, 카불의 자라프샨 계곡 등 오늘날 아프가니스탄 북부에 해당하는 광범위한 지역에서 에프탈 쿠르간이 발굴되었는데, 바미얀에서도 발견될 가능성이 있다.

사산 제국과 돌궐 제 1 카간국은 옥수스를 따라 에프탈 제국의 영토를 분할했고, 그 사이에 위치한 에프탈계 제후국들은 두 제국 사이의 완충지대 역할을 했다. 그런데 에프탈인들이 차가니얀의 파가니쉬를 왕으로 추대하자, 호스로 1세는 옥수스를 건너 차가니얀 제후국과 쿠탈 제후국을 속국으로 삼았다.

579년 호스로 1세가 죽은 뒤, 박트리아와 호탄의 에프탈인들이 사산 제국에 대항하여 반란을 일으켰지만, 이는 튀르크인들에 의해 손쉽게 진압되었다. 한편 그 무렵에 돌궐 제 1 카간국이 분열되었고, 중앙아시아~캅카스에 이르는 서부 영토에는 서돌궐 카간국이 세워졌다.

588년, 동돌궐의 막하가한(莫何可汗, Bagha Kaghan)은 제 1차 튀르크-페르시아 전쟁을 일으켜 에프탈 제후국들과 함께 옥수스 남쪽의 사산 영토를 침공했고, 발흐에 주둔한 사산 군대를 격파한 다음 탈라칸, 바드기스, 헤라트 등의 도시를 점령했다. 그러나 사산 제국의 장군인 바흐람 추빈이 출정하여 튀르크인들을 물리치고 동부 영토를 수복했다.

5. 10. 멸망과 잔존 세력의 소멸

6세기 중엽, 에프탈은 중앙아시아 초원 지대에서 세력을 확장한 돌궐의 위협을 받게 되었다. 558년 돌궐과 사산 왕조의 협공을 받아 10년 후 멸망하였다.[178] 에프탈의 지배 지역은 아무다리야 강을 경계로 돌궐과 사산 왕조에 의해 분할되었지만, 결국 전역이 돌궐의 지배하에 놓이게 되었고, 돌궐은 중앙유라시아를 아우르는 대제국으로 발전하였다.558년, 에프탈은 북주에 사신을 보내 조공하였다. 같은 해, 돌궐의 서쪽을 다스리던 실점밀(Istem)은 사산조의 호스로 1세와 협력하여 에프탈을 공격하여 큰 타격을 입혔다(부하라 전투). 이로 인해 에프탈은 샤슈(石国), 페르가나(破洛那国), 사마르칸트(康国), 키슈(史国)를 돌궐에게 빼앗겼다.[178] 567년경까지 실점밀은 에프탈을 멸망시키고, 남은 부하라(安国), 우라튜브(曹国), 마이마르그(米国), 쿠샤니이크(何国), 칼리즘(火尋国), 베티크(戊地国)를 점령하였다.[178]

수의 대업 연간(605년 - 618년)에 에프탈은 중국에 사신을 보내 토산물을 바쳤다.

에프탈 국가 멸망 후에도 에프탈이라 불리는 사람들은 남아 있었고, 588년의 제1차 페르시아-돌궐 전쟁과 619년의 제2차 페르시아-돌궐 전쟁에 참전하였으나, 8세기경에는 다른 민족에게 흡수되어 소멸하였다.

650년경, 아랍 제국의 사산 제국 정복 과정에서 사산 제국 군주 예즈데게르드 3세는 니하반드 전투(642년)에서 아랍군에게 패한 후 토하리스탄 주변에서 세력을 재규합하고 돌궐의 지원을 얻으려 했다. 예즈데게르드는 초기에는 헵탈족 차가니안 공국의 지원을 받아 아랍군에 대항하는 데 필요한 병력을 지원받았다. 그러나 메르브(오늘날 투르크메니스탄)에 도착했을 때 그는 메르브의 마르즈반에게 세금을 요구하여 그들의 지지를 잃고, 메르브의 마르즈반은 바드기스의 헵탈족 지배자 네자크 타르칸과 동맹을 맺었다. 바드기스의 헵탈족 지배자는 메르브의 마르즈반과 연합하여 예즈데게르드를 공격, 651년에 그를 패퇴시켰다. 예즈데게르드 3세는 간신히 목숨을 건졌지만 얼마 후 메르브 근처에서 살해되었고, 아랍군은 같은 해 메르브를 점령했다.

652년, 헵탈족이 참여한 헤라트 공성전 (652년) 이후 아랍군은 토하리스탄 북부의 도시들, 특히 발크를 포함하여 점령했고, 헵탈족 공국들은 조공을 바치고 아랍군 주둔지를 받아들여야 했다. 654년 헵탈족은 다시 반란을 일으켰고, 이는 바드기스 전투로 이어졌다.

659년, 중국 연대기에는 "헵탈 타르칸"(悒達太汗 ''Yida Taihan'', "네자크 타르칸"과 관련 추정)이 토하리스탄의 지배자 중 일부로 언급되어 있으며, 이들은 이론적으로 중국 제국에 예속되어 있었고, 주요 도시는 활로(活路, 현재 마자리샤리프)였다.

메르브는 아랍의 중앙아시아 작전 기지가 되었다. 아랍은 661년 우마이야 칼리파의 성립으로 이어진 4년간의 내전으로 약화되었지만, 그 이후에도 확장을 계속할 수 있었다.

5. 10. 1. 서돌궐 침입, 토하라 야브구의 설립

서돌궐의 튀르크인들이 남하하여 625년부터 박트리아~카불에 이르는 에프탈 제후국들의 영토를 잠식하기 시작했고, 토하라 야브구를 세웠다.[107] 튀르크인들의 박트리아 침입은 569년부터 시작되었다. 그 무렵 튀르크인들은 사산 제국에게 복속한 에프탈 제후국들 일부를 점령했고, 1년 뒤에는 카불과 간다라에 도달했다. 이전에 사산 제국의 봉신국이었던 에프탈 제후국들은 튀르크의 패권을 받아들이고 서돌궐 카간국의 봉신국이 되었다. 알촌 훈족들은 카불과 간다라에서 계속 지배를 이어갔지만, 튀르크인들은 에프탈 공국만 점령하고는 돌아갔다. 581년~582년 사이, 에프탈인들은 달두가한(達頭可汗, Tardu Khagan)에 대항하여 사산인들과 연합한 뒤 반란을 일으켰으나, 제1차 튀르크-페르시아 전쟁에서 에프탈 제후국들이 대거 튀르크 측으로 참전한 것으로 보아 실패로 돌아갔을 것이다. 이후 제2차 튀르크-페르시아 전쟁에서 튀르크인들이 사산 제국과 맞서 싸우는 에프탈 제후국들을 지원한 것으로 미루어보았을 때, 582년 이후에는 에프탈 제후국들이 완전히 튀르크 제국에게 복속되었던 듯하다.튀르크인들은 옥수스 남쪽 영토를 점령할 생각을 분명히 가지고 있었는데, 서쪽에서 발생한 비잔티움-페르시아 전쟁(602~628)은 그들에게 절호의 기회였다. 사산 제국이 비잔티움 제국과의 전쟁에 골몰하고 있을 625년 무렵, 서돌궐의 통엽호 카간(統葉護可汗, Tong Yabghu Khagan)은 박트리아에 침입하여 에프탈 공국들에게 항복을 강요했다. 이후 그는 인더스 강까지 남하하여 모든 에프탈 공국들을 장악하고, 그 지역의 에프탈인들을 튀르크인들로 대체했다.

책부원귀에 따르면, 이때 튀르크인들에 의해 점령된 공국들은 다음과 같다.

쿠탈과 간다라 일대는 토라마나 2세라는 왕의 지배 아래 가장 동쪽에 있는 '에프탈(사실은 알촌 훈족) 제후국'으로서 존속할 수 있었지만, 얼마 지나지 않아 다른 제후국들과 마찬가지로 튀르크인들의 봉신국으로 전락하였다. 이후 간다라 지역에서 발행된 지역 통치자들의 동전 초상화에 '황소 머리 왕관'이 등장하는 것은, 통엽호 카간이 분열되어 있던 튀르크 제국을 통일한 599년부터 사용된 '부카(buqa, 황소)'라는 칭호를 에프탈인들이 채택했기 때문으로 추정되며, 이는 그들이 튀르크인의 주권을 인정했다는 증거로 볼 수 있다.

통엽호 카간은 자신의 아들 통두설(達頭设, Tardush Shad)을 토하리스탄(박트리아)의 야브구(부왕)로 임명하고, 쿤두즈에서부터 옥수스 남쪽까지의 새로 정복한 모든 영토를 다스리게 했다. 이후 토하라 야브구는 758년까지 바다흐샨 지역에서 작은 정치 집단으로 존속했으며, 그들의 유산은 9세기까지 튀르크 샤히, 준빌과 함께 동남쪽으로 확장되었다.

참조

[1]

백과사전

Hephthalites

http://www.iranicaon[...]

2017-03-08

[2]

서적

Contagious Couplings: Transmission of Expressives in Yiddish Echo Phrases

https://books.google[...]

Greenwood Publishing Group

[3]

서적

The Cambridge World History: Volume 4, A World with States, Empires and Networks 1200 BCE–900 CE

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2015-04-16

[4]

서적

The Oxford Dictionary of Late Antiquity

https://books.google[...]

Oxford University Press

2018-04-19

[5]

웹사이트

Hephthalites In Bactria

http://pro.geo.univi[...]

2016-03-29

[6]

서적

Rome and Persia in Late Antiquity: Neighbours and Rivals

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2007

[7]

서적

The Fall of the West: The Death Of The Roman Superpower

https://books.google[...]

Orion

2009

[8]

웹사이트

Hephthalites

https://iranologie.c[...]

2023-10-05

[9]

백과사전

HUNS

https://referencewor[...]

Brill

2023-10-05

[10]

서적

https://books.google[...]

[11]

서적

Silk, Slaves, and Stupas: Material Culture of the Silk Road

https://books.google[...]

University of California Press

2018

[12]

서적

Dictionary of Khotan Saka

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[13]

서적

Sogdian dictionary

Farhangan publications

[14]

서적

Pour une histoire de la Sérinde. Le manichéisme parmi les peuples et religions d’Asie Centrale d’après les sources primaires

Verlag der Österreichischen Akademieder Wissenschaften

[15]

학술지

THe Hephthalite Drachms Minted in Balkh. A Hoard, A Sequence, And A New Reading

https://www.podgorsk[...]

2015

[16]

서적

[17]

서적

Attila Kagan of the Huns from the kind of Velsung

https://books.google[...]

Litres

2020-01-20

[18]

서적

The Hephthalites Disappeared Or Not?

Presa Universitară Clujeană

[19]

웹사이트

Yeda 嚈噠, Hephthalites or White Huns

http://www.chinaknow[...]

2011-11-26

[20]

학술지

The Liang shih-kung-t'u on the origin and migration of the Hua or Ephthalites

1970-12

[21]

웹사이트

History of Buddhism in Afghanistan

http://studybuddhism[...]

[22]

서적

Ancient Communities of the Himalaya

https://books.google[...]

Indus Publishing

[23]

서적

https://books.google[...]

[24]

백과사전

DelbarjīnELBARJĪN

https://www.iranicao[...]

[25]

서적

The Cambridge History of Early Inner Asia, volume 1

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2017-08-19

[26]

웹사이트

Asia Major, volume 4, part 1

https://books.google[...]

Institute of History and Philology of the Academia Sinica, University of Indiana

2017-08-19

[27]

서적

Iran and Islam in memory of the late Vlademir Minorsky

Edinburgh University Press

[28]

서적

A History of Russia, Inner Asia and Mongolia

Basil Blackwell

[29]

서적

Agricultural and Pastoral Societies in Ancient and Classical History

https://books.google[...]

Temple University Press

[30]

서적

https://books.google[...]

[31]

서적

Ancient arts of Central Asia

https://books.google[...]

Thames and Hudson

[32]

서적

https://books.google[...]

[33]

서적

https://books.google[...]

[34]

백과사전

CENTRAL ASIA iii. In Pre-Islamic Times

http://www.iranicaon[...]

[35]

백과사전

Turks

[36]

논문

History of the Yeda tribe (Hephthalites): Further Issues

https://www.academia[...]

2011

[37]

harvnb

2017

[38]

서적

The Alkhan: A Hunnic People in South Asia

https://books.google[...]

Barkhuis

2020-03-12

[39]

논문

A study on the Kidarites: Reexamination of documentary sources

https://www.academia[...]

2013-08

[40]

논문

A Hunnish Kushanshah

https://www.academia[...]

2006

[41]

논문

Some information related to the art history of the hephthalite time (4th-6th centuries AD) in Central Asia and Neighbouring countries

https://revistas.uam[...]

2013a

[42]

서적

Sogdian Painting: The Pictorial Epic in Oriental Art

https://books.google[...]

University of California Press

1981

[43]

백과사전

Iranian Huns

https://www.iranicao[...]

[44]

서적

Empires and Exchanges in Eurasian Late Antiquity: Rome, China, Iran, and the Steppe, ca. 250–750

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2018-04-26

[45]

서적

The Atlas of Military History

https://books.google[...]

Simon and Schuster

2013-08

[46]

간행물

Procopius, ''History of the Wars''. Book I, Ch. III, "The Persian War"

https://en.wikisourc[...]

[47]

서적

The Giant Buddhas of Bamiyan. Safeguarding the remains

https://www.icomos.d[...]

Bässler

2020-11-17

[48]

서적

Sogdian Painting: The Pictorial Epic in Oriental Art

https://books.google[...]

University of California Press

1981

[49]

서적

The Silk Road in World History

https://books.google[...]

Oxford University Press

2010-07-09

[50]

간행물

Tongdian

http://www.guoxuemi.[...]

[51]

백과사전

Ephthalites

[52]

간행물

新唐書

https://zh.wikisourc[...]

[53]

간행물

魏書

https://zh.wikisourc[...]

[54]

논문

The Research on the Identification between the Tiele (鐵勒) and the Oğuric tribes

2012

[55]

간행물

史記

https://zh.wikisourc[...]

[56]

논문

A Comparative Analysis of Chinese Historical Sources and Y-DNA Studies with Regard to the Early and Medieval Turkic Peoples

2017

[57]

간행물

魏書

https://zh.wikisourc[...]

[58]

논문

Some Thoughts on the Origins of the Turks and the Shaping of the Turkic Peoples

https://books.google[...]

2006

[59]

논문

Wall Paintings from Tavka, Uzbekistan

2016

[60]

harvnb

2016

[61]

harvnb

https://books.google[...]

2013

[62]

논문

Tavka (k istorii drevnix tamožennyx sooruženij Uzbekistana). Taškent-Samarkand, Izd. A. Kadyri / Institut Arxeologii A.N. Uzb, 141 p., 68 ill. + 13 pl. couleurs h.-t. (Texte bilingue ouzbek-russe, résumé en anglais). [Tavka (contribution à l'histoire des anciens édifices frontaliers de l'Ouzbékistan)]

https://journals.ope[...]

2004-05-15

[63]

서적

The Empire of the Steppes: a History of Central Asia

Rutgers University Press

1970

[64]

서적

THE HEPHTHALITES: ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL ANALYSIS

https://www.podgorsk[...]

Department of History and Cultural Studies of the Free University

2010

[65]

서적

Nomadism in Iran: From Antiquity to the Modern Era

https://books.google[...]

Oxford University Press

2014

[66]

서적

THE HEPHTHALITES: ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL ANALYSIS

https://www.podgorsk[...]

Department of History and Cultural Studies of the Free University

2010

[67]

서적

Nomadism in Iran: From Antiquity to the Modern Era

https://books.google[...]

Oxford University Press

2014

[68]

서적

Encyclopedia of Ancient Asian Civilizations

https://books.google[...]

Infobase Publishing

2014-05-14

[69]

harvnb

exhibit: 10. HEPHTHALITES IN BACTRIA

http://pro.geo.univi[...]

2012-2013

[70]

harvnb

https://books.google[...]

1996

[71]

harvard

[72]

웹사이트

British Museum notice on Hephthalite troops

https://www.britishm[...]

[73]

서적

Joshua the Stylite, Chronicle composed in Syriac in AD 507 (1882) pp.1-76

http://www.tertullia[...]

[74]

학술지

A Reflection of the Hephthalite Empire: The Biographical Narra- tive in the Reliefs of the Tomb of the Sabao Wirkak (494-579)

https://www.podgorsk[...]

2003

[75]

harvard

exhibit: 8. Alkhan: Contemporaries Of Khingila

http://pro.geo.univi[...]

[76]

서적

Attila Kagan of the Huns from the kind of Velsung

https://books.google[...]

Litres

2020

[77]

서적

The Silk Road: A Very Short Introduction

https://books.google[...]

Oxford University Press USA

2013

[78]

학술지

The Silk Road and the economy of Gaochang: evidence on the Circulation of silver coins

https://religiondocb[...]

2017

[79]

학술지

ON THE PORTRAITS OF THE SOGDIAN KINGS (IKHSHĪDS) OF SAMARQAND

https://www.jstor.or[...]

2007

[80]

학술지

Remarks on the Paintings from the Buddhist Monastery of Fayaz Tepe (Southern Uzbekistan)

2008

[81]

웹사이트

MIA Berlin: Turfan Collection: Kizil

https://depts.washin[...]

[82]

서적

Seidenstrasse: von China durch die WŸsten Gobi und Taklamakan Ÿber den Karakorum Highway nach Pakistan

https://books.google[...]

DuMont Reiseverlag

[83]

서적

Silk, Slaves, and Stupas: Material Culture of the Silk Road

https://books.google[...]

Univ of California Press

2018-03-13

[84]

백과사전

CHINESE-IRANIAN RELATIONS xiv. E. Iranian Art

https://www.iranicao[...]

[85]

harvard

[86]

서적

A Dictionary of Tocharian B.: Revised and Greatly Enlarged.

https://books.google[...]

Rodopi

[87]

학회

Reflection on the Geopolitical Context of the Silk Road in the First and Second Indo-Iranian Style Wall Paintings in Kucha

https://www.academia[...]

[88]

harvard

https://books.google[...]

[89]

harvard

https://books.google[...]

[90]

harvard

https://books.google[...]

[91]

서적

Interpreters in Early Imperial China

https://books.google[...]

John Benjamins Publishing

[92]

harvard

https://books.google[...]

[93]

학술지

Imagining a Universal Empire: a Study of the Illustrations of the Tributary States of the Myriad Regions Attributed to Li Gonglin

https://biblio.ugent[...]

2019

[94]

서적

Across the Hindukush of the First Millennium

https://repository.k[...]

Institute for Research in Humanities, Kyoto University

2002

[95]

서적

The Oxford Dictionary of Late Antiquity

https://books.google[...]

Oxford University Press

2018-04-19

[96]

harvard

exhibit: 14. KABULISTAN AND BACTRIA AT THE TIME OF "KHORASAN TEGIN SHAH"

http://pro.geo.univi[...]

[97]

harvard

https://books.google[...]

[98]

서적

The Oxford Dictionary of Late Antiquity

https://books.google[...]

Oxford University Press

2018-04-19

[99]

서적

The Huns

https://books.google[...]

Routledge

[100]

서적

Early Buddhist Transmission and Trade Networks: Mobility and Exchange Within and Beyond the Northwestern Borderlands of South Asia

https://books.google[...]

BRILL

2010-11-19

[101]

harvard

https://books.google[...]

[102]

harvard

[103]

서적

Sogdian Painting: The Pictorial Epic in Oriental Art

https://books.google[...]

University of California Press

1981

[104]

학술지

A Reflection of the Hephthalite Empire: The Biographical Narra- tive in the Reliefs of the Tomb of the Sabao Wirkak (494-579)

https://www.podgorsk[...]

2003

[105]

학술지

A Reflection of the Hephthalite Empire: The Biographical Narrative in the Reliefs of the Tomb of the Sabao Wirkak (494–579)

https://www.jstor.or[...]

2003

[106]

논문

A Reflection of the Hephthalite Empire: The Biographical Narra- tive in the Reliefs of the Tomb of the Sabao Wirkak (494-579)

https://www.podgorsk[...]

2003

[107]

서적

https://books.google[...]

2018

[108]

서적

https://books.google[...]

1996

[109]

서적

Excavations at Kandahar 1974 and 1975: The First Two Seasons at Shahr-i Kohna (Old Kandahar) Conducted by the British Institute of Afghan Studies

https://books.google[...]

British Archaeological Reports Limited

1996

[110]

서적

Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran

I.B. Tauris

[111]

서적

The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume III, AD 527–641

Cambridge University Press

[112]

서적

https://books.google[...]

2018

[113]

웹사이트

Afrosiab Wall Painting

http://contents.nahf[...]

NORTHEAST ASIAN HISTORY FOUNDATION

[114]

서적

The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith

https://books.google[...]

British Library. Serindia Publications, Inc.

[115]

백과사전

NĒZAK

https://www.iranicao[...]

[116]

웹사이트

The Western Territories (xiyu 西域)

http://www.chinaknow[...]

2011-10-23

[117]

백과사전

BĀḎḠĪS

https://iranicaonlin[...]

[118]

논문

Tarkhan Nīzak or Tarkhan Tirek? An Enquiry concerning the Prince of Badhghīs Who in A. H. 91/A. D. 709–710 Opposed the 'Omayyad Conquest of Central Asia

1977

[119]

논문

An Old Tibetan document on the Uighurs: A new translation and interpretation

2008

[120]

서적

The Oxford Dictionary of Late Antiquity

https://books.google[...]

Oxford University Press

2018-04-19

[121]

논문

The Kizil Caves as an terminus post quem of the Central and Western Asiatic pear-shape spangenhelm type helmets The David Collection helmet and its place in the evolution of multisegmented dome helmets, Historia i Świat nr 7/2018, 141-156.

https://www.academia[...]

2008

[122]

서적

https://books.google[...]

1996

[123]

웹사이트

Metropolitan Museum of Art (item 65.28a, b)

https://www.metmuseu[...]

2020-12-13

[124]

서적

2016

[125]

논문

Change of suspension systems of daggers and swords in eastern Eurasia: Its relation to the Hephthalite occupation of Central Asia

https://repository.k[...]

2016

[126]

웹사이트

Imported Luxuries and Exotic Imagery

https://www.metmuseu[...]

[127]

서적

Iranian history volume I: Pre-Islamic Period

https://www.research[...]

Publishing House of Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

2017

[128]

논문

The Painting of the "Hunter-King" at Kakrak: Royal Figure or Divine Being?

https://www.research[...]

2008

[129]

웹사이트

Chinese Travelers in Afghanistan

http://alamahabibi.n[...]

alamahabibi.com

2012-08-09

[130]

서적

Al-Hind, the Making of the Indo-Islamic World: Early medieval India

E. J. Brill

[131]

논문

The Church of the East in Central Asia

1996

[132]

서적

The Martyred Church: A History of the Church of the East

East and West Publishing

[133]

서적

Artifact, Text, Context: Studies on Syriac Christianity in China and Central Asia

Lit Verlag

[134]

논문

Sogdian Sānak, a Manichaean Bishop of the 5th–Early 6th Centuries

2000

[135]

웹사이트

Stamp-seal; bezel British Museum

https://www.britishm[...]

[136]

서적

2014

[137]

서적

https://books.google[...]

2002

[138]

논문

Early Medieval Central Asian Population Estimates

https://www.academia[...]

[139]

강연

Monuments of Hope, Gloom, and Glory in the Age of the Hunnic Wars: 50 years that changed India (484–534)

https://www.universi[...]

2016-11-26

[140]

서적

Some Examples of Central Asian Decorative Elements in Ajanta and Bagh Indian Paintings

http://www.silkroadf[...]

The Silk Road Foundation

2014

[141]

논문

Huns et Xiongnu

https://www.academia[...]

2005

[142]

서적

The Political History of the Hūṇas in India

https://books.google[...]

Munshiram Manoharlal Publishers

1971

[143]

서적

The Hūṇas in India

https://archive.org/[...]

Chowkhamba Prakashan

1967

[144]

서적

Ancient India: History and Culture

2021-07-00

[145]

서적

Ancient Indian History and Civilization

2021-07-00

[146]

서적

Encyclopaedia of Indian Events and Dates

2021-07-00

[147]

서적

India: A History

2021-07-00

[148]

서적

History of India, in Nine Volumes: Vol. II

2021-07-00

[149]

서적

The Eurasian Way of War: Military Practice in Seventh-Century China and Byzantium

https://books.google[...]

Routledge

2016-03-10

[150]

서적

A History of Afghanistan

Progress Publishers

1982

[151]

서적

The Cambridge History of Iran

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1968

[152]

논문

The Linguistic Stratification of Afghanistan

1979

[153]

웹사이트

The Countenance of the other (The Coins of the Huns and Western Turks in Central Asia and India) 2012-2013 exhibit: Chorasan Tegin Shah

http://pro.geo.univi[...]

Kunsthistorisches Museum Vienna

2017-07-22

[154]

논문

From the Sasanians to the Huns New Numismatic Evidence from the Hindu Kush

https://www.jstor.or[...]

2014

[155]

논문

The Khalaj and their language

2016

[156]

웹사이트

The Khalaj West of the Oxus [excerpts from "The Turkish Dialect of the Khalaj", Bulletin of the School of Oriental Studies, University of London, Vol 10, No 2, pp 417–437]

http://www.khyber.or[...]

2007-01-10

[157]

서적

Iran

1981

[158]

논문

Al-Xwārazmī on the Peoples of Central Asia

1965

[159]

서적

Commentary on Ḥudūd al-ʿĀlam's "§ 15. The Khallukh" and "§ 24. Khorasanian Marches"

[160]

서적

Current Topics in Social Sciences

ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS

2016

[161]

서적

民族の世界史4 中央ユーラシアの世界

[162]

서적

魏書、北史、新唐書

[163]

서적

周書

[164]

서적

隋書、新唐書

[165]

서적

新唐書

[166]

논문

クシャーンからエフタルへ:中央アジアから南アジアへの人間集団の移動

[167]

서적

新唐書 列伝第一百四十六下 西域下「嚈噠,王姓也,後裔以姓為國,訛為挹怛,亦曰挹闐。」

[168]

논문

ユーラシア東部における佩刀方法の変化について :エフタルの中央アジア支配の影響

[169]

서적

2007

[170]

서적

タジク人 (Tadzhiki)

1972

[171]

서적

魏書 列伝第九十一高車、北史 列伝第八十六高車

[172]

서적

1964

[173]

서적

2019

[174]

서적

洛陽伽藍記

[175]

서적

宋雲行記

[176]

서적

魏書列伝第九十一蠕蠕、北史列伝第八十六蠕蠕

[177]

서적

魏書紀第五、第八、第九、北史紀第二、第四、第五、上第九

[178]

서적

1975

[179]

서적

魏書列伝90、新唐書列伝146下など

[180]

서적

通典辺防9

[181]

서적

魏書列伝九十、通典辺防9

[182]

서적

アフガニスタンの歴史と文化

[183]

논문

『魏書』の月氏と嚈噠とエフタルについて、Hephthalites是嚈噠?

[184]

서적

2019

[185]

서적

2019

[186]

서적

Rome and Persia in Late Antiquity: Neighbours and Rivals

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2007

[187]

서적

The Fall of the West: The Death Of The Roman Superpower

https://books.google[...]

Orion

2009

[188]

서적

https://books.google[...]

2015

[189]

기타

[190]

기타

[191]

기타

[192]

서적

Attila Kagan of the Huns from the kind of Velsung

Litres

2020-01-20

[193]

서적

2017

[194]

서적

2017

[195]

백과사전

DelbarjīnELBARJĪN

https://www.iranicao[...]

[196]

서적

The Cambridge History of Early Inner Asia, volume 1

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2017-08-19

[197]

웹인용

Asia Major, volume 4, part 1

https://books.google[...]

Institute of History and Philology of the Academia Sinica, University of Indiana

2017-08-19

[198]

서적

Iran and Islam in memory of the late Vlademir Minorsky

https://archive.org/[...]

Edinburgh University Press

[199]

서적

A History of Russia, Inner Asia and Mongolia

Basil Blackwell

[200]

서적

Agricultural and Pastoral Societies in Ancient and Classical History

https://books.google[...]

Temple University Press

[201]

서적

https://books.google[...]

2018

[202]

서적

Ancient arts of Central Asia

https://books.google[...]

Thames and Hudson

[203]

서적

https://books.google[...]

2017

[204]

서적

Encyclopedia of Ancient Asian Civilizations

https://books.google[...]

Infobase Publishing

2014-05-14

[205]

서적

Sogdian Painting: The Pictorial Epic in Oriental Art

https://books.google[...]

University of California Press

1981

[206]

서적

https://books.google[...]

2002

[207]

서적

History of the Wars

https://www.gutenber[...]

[208]

저널

Tavka (k istorii drevnix tamožennyx sooruženij Uzbekistana). Taškent-Samarkand, Izd. A. Kadyri / Institut Arxeologii A.N. Uzb, 141 p., 68 ill. + 13 pl. couleurs h.-t. (Texte bilingue ouzbek-russe, résumé en anglais). [Tavka (contribution à l'histoire des anciens édifices frontaliers de l'Ouzbékistan)]

https://journals.ope[...]

2004-05-15

[209]

저널

Wall Paintings from Tavka, Uzbekistan

2016

[210]

논문

The Illustration of Envoys Presenting Tribute at the Liang Court

https://www.academia[...]

[211]

서적

The Oxford Dictionary of Late Antiquity

https://books.google[...]

Oxford University Press

2018-04-19

[212]

웹사이트

KABULISTAN AND BACTRIA AT THE TIME OF "KHORASAN TEGIN SHAH"

http://pro.geo.univi[...]

2012-2013

[213]

서적

(페이지 9-10)

https://books.google[...]

2013

[214]

간행물

코림보스[korymbos]

미술대사전(용어편)

1998

[215]

기타

[216]

저널

A Reflection of the Hephthalite Empire: The Biographical Narra- tive in the Reliefs of the Tomb of the Sabao Wirkak (494-579)

https://www.podgorsk[...]

2003

[217]

저널

The Kizil Caves as an terminus post quem of the Central and Western Asiatic pear-shape spangenhelm type helmets The David Collection helmet and its place in the evolution of multisegmented dome helmets, Historia i Świat nr 7/2018, 141-156.

https://www.academia[...]

2008

[218]

웹사이트

Metropolitan Museum of Art (item 65.28a, b)

https://www.metmuseu[...]

2020-12-13

[219]

저널

The Painting of the "Hunter-King" at Kakrak: Royal Figure or Divine Being?

https://www.research[...]

2008

[220]

웹사이트

오늘날 아프가니스탄 바다흐샨주 다르와즈(Darwaz) 지역

http://contents.nahf[...]

[221]

연설

Monuments of Hope, Gloom, and Glory in the Age of the Hunnic Wars: 50 years that changed India (484–534)

https://www.universi[...]

2018-07-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com