성문 파열음

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

성문 파열음은 조음기관 내의 공기 흐름을 차단하여 만들어지는 파열음의 한 종류이다. 성문이 닫힌 상태에서 공기를 밖으로 내보낼 때 발음되며, 성대를 통과하는 기류가 없어 조음이 없고 무성음으로 분류된다. 아랍어, 하와이어 등 여러 언어에서 다양한 기호로 표기되며, 영어에서는 'uh-oh'와 같은 단어에서, 한국어에서는 '티끌'과 같은 단어에서 음소로 나타난다.

더 읽어볼만한 페이지

- 성문음 - 무성 성문 반찰음

무성 성문 마찰음은 성대 사이에서 발생하는 무성음으로, 폐에서 나오는 공기가 성대를 진동시키지 않고 통과하며 만들어지며, 일부 언어에서는 마찰음으로, 대부분의 경우 성문이 전환 상태이거나 접근음의 형태로 나타난다. - 성문음 - 유성 성문 반찰음

유성 성문 반찰음은 성문에서 틈을 좁혀 마찰을 일으키는 소리이며, 한국어, 영어 등 여러 언어에서 변이음 또는 음소로 나타난다. - 파열음 - 무성 치경 파열음

무성 치경 파열음은 폐에서 나오는 공기로 혀끝과 치조 사이에서 발음되는 소리로, 혀로 공기 흐름을 막았다가 터뜨리면서 내는 소리이며, 한국어의 ㄷ, ㅌ, ㄸ, 영어의 't', 일본어의 た(タ) 등 여러 언어에서 다양한 형태로 나타난다. - 파열음 - 무성 양순 파열음

무성 양순 파열음(/p/)은 양쪽 입술을 막았다 터뜨려 내는 소리로, 한국어 'ㅂ', 'ㅍ'과 유사하며 여러 언어에 존재하지만 일부 언어에는 없는 경우도 있고, 다양한 변종을 가진다.

2. 특징

- 조음 방법은 조음기관 내의 공기의 흐름을 차단하여 만드는 파열음이다.

- 목에 힘을 주면 성문이 닫히는데, 그때 목의 힘을 빼면서 공기를 밖으로 나가게 하면 이 소리를 발음할 수 있다.

- 성문을 통과하는 기류가 없으므로, 전혀 조음이 없다.[2] 그러나 성대의 진동 없이 생성되므로 무성음이다.

- 기류의 발생원은 폐에서의 호기이다.

- 발성은 없으며, 편의상 무성음으로 분류되기도 하지만, 무성음이 성대가 열려 있는 것과 달리, 조음점이 성대이므로 닫혀 있다. 청각적 인상으로는 무성음이다.

- 조음

- * 조음 위치 - 성대와 성대 사이에서 발생하는 성문음.

- * 조음 방법

- ** 구강 내 기류 -

- ** 조음 기관의 접근 정도 - 완전한 폐쇄를 순간적으로 개방하는 파열음

- ** 연구개의 위치 - 연구개를 들어 올려 비강으로의 통로를 차단한 구강음. 비음을 조음하는 것은 생리적으로 불가능하다.

3. 표기

아랍어와 같은 많은 언어의 전통적인 로마자 표기법에서는 성문 폐쇄음을 아포스트로피 또는 기호로 표기하는데, 이것이 국제음성기호(IPA) 의 기원이다. 하지만 라틴 문자를 사용하는 많은 폴리네시아어족에서는 성문 폐쇄음을 오키나(하와이어와 사모아어에서 부르는 이름)라는 회전된 아포스트로피로 표기한다. 이 오키나는 아랍 문자의 아인( })을 표기하는 데도 흔히 사용되며, 성문 마찰음 의 IPA 기호의 기원이기도 하다. 말레이어에서는 성문 폐쇄음을 문자 (단어 끝에서)로, 보로어와 몰타어에서는 로 나타낸다. 성문 폐쇄음을 표기하는 또 다른 방법은 살틸로 인데, 틀라파넥어와 라파누이어와 같은 언어에서 사용된다.[3][4][5]

히브리 문자 알레프()와 여러 캅카스 제어에서 사용되는 키릴 문자 팔로치카()와 같이, 성문 폐쇄음을 나타내는 데 사용되는 다른 문자들도 있다. 아랍 문자는 함자(ءar)를 사용하는데, 이것은 구분 부호와 독립적인 문자(알파벳의 일부는 아님) 모두로 나타날 수 있다. 툰드라 네네츠어에서는 아포스트로피()와 이중 아포스트로피()로 나타낸다. 일본어에서는 놀라움이나 분노의 감탄사 끝에 성문 폐쇄음이 나타나는데, ( 촉음)으로 표기한다.

대부분의 필리핀어군 표기법에서는 성문 폐쇄음에 일관된 기호가 없다. 하지만 대부분의 경우 모음 문자로 시작하는 단어 (예: 타갈로그어 asotl, "개")는 그 모음 앞에 표시되지 않은 성문 폐쇄음이 항상 발음된다 (현대 독일어와 하우사어와 같음). 어떤 표기법에서는 성문 폐쇄음이 단어 중간에 나올 경우 역 아포스트로피 대신 하이픈을 사용한다 (예: 타갈로그어 pag-ibigtl, "사랑"; 또는 비사야어 ''gabi-i'', "밤"). 단어 끝에 나올 경우, 최종 모음에 강세와 성문 폐쇄음이 모두 있는 경우 최종 모음을 첨자 (''pakupyâ''로 알려짐)로 쓸 수 있다 (예: ''basâ'', "젖은"). 또는 성문 폐쇄음이 최종 모음에 있지만 강세가 마지막에서 두 번째 음절에 있는 경우 탈선표 (''paiwà''로 알려짐)를 쓸 수 있다 (예: ''batà'', "아이").

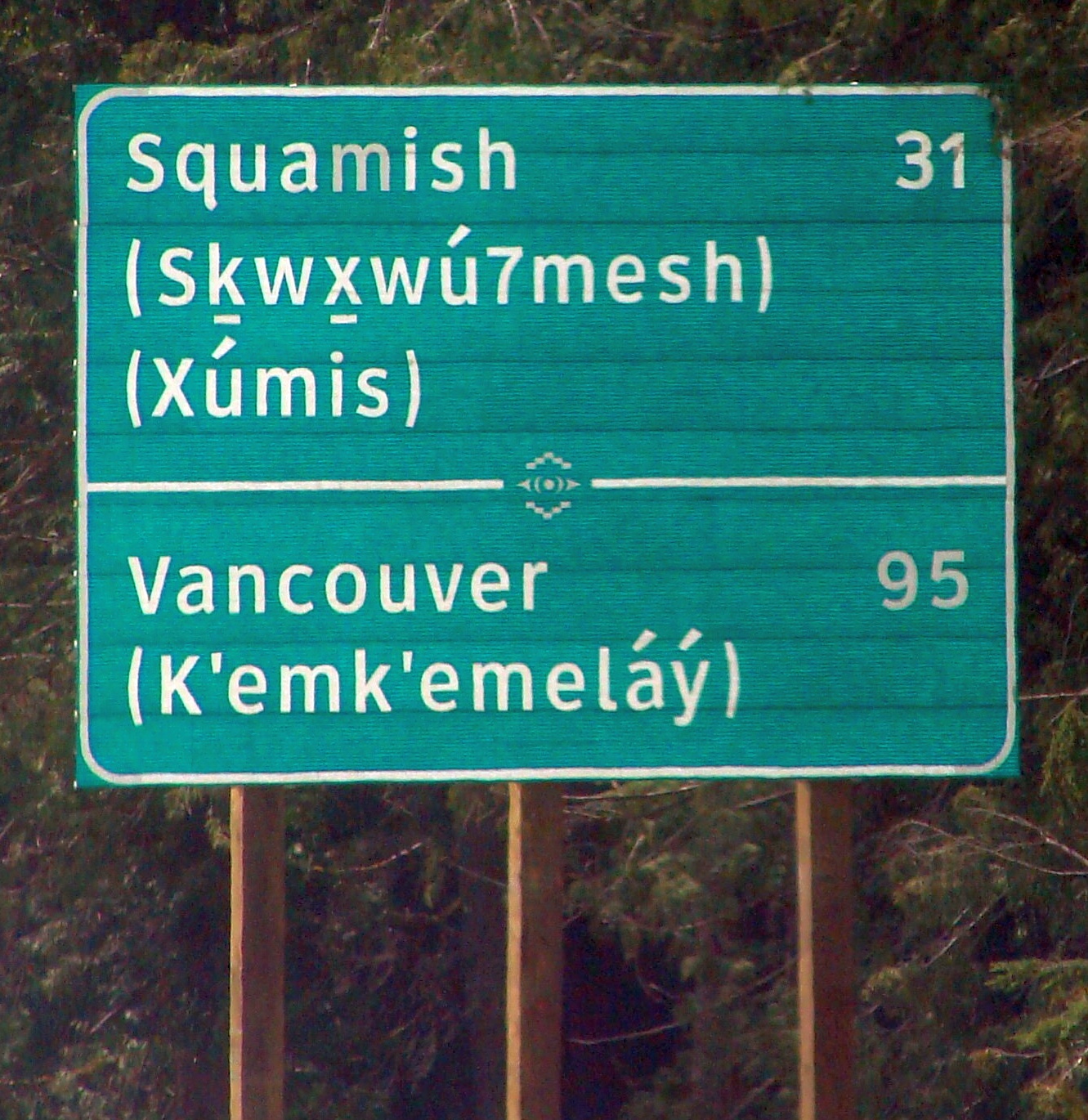

일부 캐나다 원주민 언어, 특히 살리시어족은 IPA 문자 를 그들의 표기법에 채택했다. 어떤 언어에서는 대소문자 쌍으로 나타나는데, 과이다.[6] 대신 또는 물음표를 사용하는 경우도 있으며, 스쿼미시어와 같은 언어에서는 선호된다. SENĆOŦEN 알파벳은 다른 살리시안 언어와 대부분 다르게, 성문 폐쇄음을 나타내는 데 쉼표()를 사용하지만, 선택 사항이다.

2015년, 노스웨스트 준주의 두 여성이 자녀의 이름에 문자 를 사용하는 것을 허용하지 않은 준주 정부에 대해 이의를 제기했다. 치페위안어 이름인 ''Sahaiʔa''와 슬레이비어 이름인 ''Sakaeʔah'' (두 이름은 실제로 동족어이다)가 그것이다. 준주는 준주 및 연방 신분증이 해당 문자를 수용할 수 없다고 주장했다. 여성들은 정책에 계속해서 이의를 제기하면서 대신 하이픈을 사용하여 이름을 등록했다.[7]

크로우어에서는 성문 폐쇄음을 물음표()로 쓴다. 크로우어에서 성문 폐쇄음이 사용되는 유일한 경우는 문장 끝에 있는 의문사 형태소이다.[8]

성문 폐쇄음의 사용은 스코틀랜드 게일어의 남부 본토 어가일 방언의 독특한 특징이다. 이러한 방언에서 표준 게일어 구문 Tha Gàidhlig agamgd ("나는 게일어를 한다")은 Tha Gàidhlig a'amgd으로 표기된다.

가나의 나우드므어에서는 성문 폐쇄음을 ''ɦ''(대문자 ''Ĥ'')로 쓴다.

4. 언어별 사용

성문 파열음은 여러 언어에서 다양한 방식으로 사용된다.

- 영어: 'uh-oh' (영국 영어 발음 [ˈɐʔəʊ], 미국 영어 발음 [ˈʌʔoʊ])를 발음할 때 나타난다.

- 아랍어: ء(함자)에서 이 소리가 난다.

- 몰타어: q에서 이 소리가 난다.

- 피라항어: x에서 이 소리가 난다.

- 세리어: h에서 이 소리가 난다.

- 태국어: อ에서 이 소리가 난다.

- 하와이어: ʻ에서 이 소리가 난다.

- 소말리어: ʼ에서 이 소리가 난다.

- 과라니어: 모음 사이의 ʼ에서 이 소리가 난다.

- 촐어: -에서 이 소리가 난다.

- 기미어: k에서 이 소리가 난다.

- 오로모어, 야칸어: '에서 이 소리가 난다.

- 한국어: '티끌'(발음: [t̠ʲʰiʔk͈ɯl])을 발음할 때 이 소리가 나타난다.

많은 언어에서 성문 파열음을 표기하기 위해 다양한 문자를 사용한다. 아랍어와 같은 언어의 로마자 표기법에서는 아포스트로피(ʼ 또는 ʾ)로 표기하며, 이는 IPA 기호 ʔ의 기원이 되었다. 폴리네시아 언어에서는 회전된 아포스트로피인 오키나 (ʻ)로 표기한다. 말레이어에서는 문자 k (단어 끝에서), 보로어와 몰타어에서는 q로 나타낸다. 살틸로(Ꞌ ꞌ)를 사용하는 경우도 있다.

히브리어의 알레프(א), 키릴 문자의 팔로치카(Ӏ)와 같이 성문 파열음을 나타내는 다른 문자도 있다. 아랍 문자는 함자(ء)를 사용하며, 툰드라 네네츠어에서는 아포스트로피(ʼ)와 이중 아포스트로피(ˮ)로 나타낸다. 일본어에서는 놀라움이나 분노의 감탄사 끝에 성문 폐쇄음이 나타나며, っ로 표기한다.

필리핀어에서는 성문 폐쇄음에 일관된 기호가 없지만, 모음으로 시작하는 단어는 항상 성문 폐쇄음이 발음된다. 단어 중간에는 하이픈, 단어 끝에는 첨자나 탈선표를 사용하기도 한다.[3][4][5]

캐나다 일부 원주민 언어는 IPA 문자 ʔ를 사용하며, 대소문자 쌍으로 나타내기도 한다.[6] 스쿼미시어와 같이 7 또는 물음표를 사용하는 경우도 있다.

크로우어에서는 성문 폐쇄음을 물음표(?)로 쓴다.[8]

스코틀랜드 게일어의 어가일 방언에서는 성문 폐쇄음 사용이 두드러진다.

가나의 나우드므어에서는 성문 폐쇄음을 ''ɦ''(대문자 ''Ĥ'')로 쓴다.

현대 영어 화자들은 모음으로 시작하는 단어 앞에 성문 폐쇄음을 자주 사용하며, 이를 "hard attack"(하드 어택)이라고도 한다.[15]

페르시아어와 같이 모음 연속을 허용하지 않는 언어에서는 모음 충돌을 방지하기 위해 성문 폐쇄음이 삽입될 수 있다.

한국어(표준어)를 포함한 많은 언어는 성문 폐쇄음을 음소로 가지고 있지 않지만, 이러한 언어에서도 발화 상황이나 화자에 따라 모음의 앞뒤 등에 성문 폐쇄음이 나타나는 것은 드물지 않다. 이러한 경우의 성문 폐쇄음(폐쇄음)은 일반적으로 화자에 의해 의식되지 않고, 거의 구별 기능을 담당하지 않는다. 한 예로, 단어 사이의 경계를 명료하게 하기 위해 자연스럽게 삽입되는 경우가 있다.

또한, 특정 음소의 변이음으로 성문 폐쇄음이 사용되는 경우도 있다. 예를 들어 영어에서는 어말의 /t/가 이 음으로 변하는 경우가 있다(예: cat|cat영어 [kʰæʔ]). 또한, 영국 영어에서는 어중간에도 변하는 경우가 있다(예: water|water영어 [ˈwɔːʔə]).

4. 1. 음소

영어에서 성문 폐쇄음은 개방 연결음(예: 'uh-oh!'의 모음 사이[9])으로 나타나고, t 음 성문화에서 이음 음소로 나타난다. 영국 영어에서 성문 폐쇄음은 "butter"를 "bu'er"로 발음하는 코크니 발음에서 가장 익숙하다. 조지 영어는 t, k, p에 성문 폐쇄음을 자주 사용하며, 독특한 형태의 성문화를 가지고 있다. 또한, 영어의 무음 시작음으로서 성문 폐쇄음이 있는데, 다시 말해 고립된 모음이나 첫 모음 앞에 나타나는 비음운론적 성문 폐쇄음이다.종종 성문 폐쇄음은 침묵 후 모음 발성의 시작 부분에서 발생한다.[2]

이 음운론적 단위는 영어에서 음소는 아니지만, 거의 모든 영어 방언에서 음절 말소리의 /t/의 이음 음소로 음성적으로 나타난다. 코크니, 스코틀랜드 영어 및 다른 여러 영국 방언의 화자들은 'city'와 같이 모음 사이의 음절 간 /t/도 발음한다. 현대 영국 표준 영어에서는 성문 폐쇄음이 자음 동일 음절의 무성 파열음 앞에 삽입된다: stop, that, knock, watch, 그리고 leap, soak, help, pinch.[10][11]

미국 영어에서는 "cat"이나 "outside"와 같이 모음 + "t"로 끝나는 음절이나, "mountain"이나 "Manhattan"과 같이 "t" + 무성 모음 + "n"으로 끝나는 음절에서 "t"는 일반적으로 흡음되지 않는다. 이것은 혀가 치아 뒤 융기 부분에서 기류를 막기 때문에 "held t"(유지된 t)라고 한다. 그러나 미드애틀랜틱 주의 젊은 화자들 사이에서는 "held t"를 성문 폐쇄음으로 바꾸는 경향이 있어, "Manhattan"이 "Man-haʔ-in"처럼, "Clinton"이 "Cli(n)ʔ-in"처럼 들린다. 여기서 "ʔ"은 성문 폐쇄음이다. 이것은 특히 뉴욕시의 아프리카계 미국인 변이어에서 유래한 것일 수 있다.[12][13]

많은 언어들, 예를 들어 페르시아어처럼 모음 연속을 허용하지 않는 언어에서는, 이러한 모음 충돌을 방지하기 위해 성문 폐쇄음이 삽입될 수 있다. 덴마크어(stød 참조), 광둥어, 태국어와 같은 언어들의 역사에서 떨어지는 억양과 성문 폐쇄음 사이에는 복잡한 상호작용이 있다.

많은 언어에서, 강세가 없는 자음 사이의 성문 폐쇄음의 변이음은 쉰 목소리 성문 근사음이다. 이것은 단 한 개의 언어, 기미어에서만 대조적인 것으로 알려져 있으며, 이 언어에서 그것은 폐쇄음의 유성 대응음이다.

일반적으로 모음의 흐름을 유지하는 언어에서도, 특정 상황에서 강조를 위해 성문 폐쇄음이 예외적으로 추가될 수 있다. 예를 들어, 라틴어는 일반적으로 성문 폐쇄음을 피하지만, 육보격에서는 독자로 하여금 베르길리우스의 ''아이네이스'' 668행의 ''odiīs''(즉, “jactētur ʔodiīs”) 앞에 자음으로 간주되는 성문 폐쇄음을 생성하도록 요구한다.

>lītora jactētur odiīs Jūnōnis inīquae

다음 표는 전 세계의 구어에서 성문 폐쇄음이 얼마나 널리 사용되는지를 보여준다.

다음은 음소로서 성문 폐쇄음을 갖는 언어와, 그것을 포함하는 단어의 예이다.

;음절 머리에만 성문 폐쇄음소가 서는 것

- 하와이어 - 마크론(ʻ)으로 표시되는 자음. ʻae|ʻaehaw 「예」 / aʻe|aʻehaw 「무환자나무」 / ʻaʻe|ʻaʻehaw 「밟다」 와 같이 명확하게 구별 기능을 갖는다. 다른 폴리네시아 언어에도 이와 같은 성문 폐쇄음을 갖는 것이 많다.

- 태국어 - อ่าง|ʔàaŋth [ʔàaŋ] 「세면대」

- 류큐어 - [ʔutu] 「소리」

;음절 끝에만 성문 폐쇄음소가 서는 것

- 상하이어 - 日頭|nʲiəʔ.dɤwuu [nʲiəʔ.dɤ] 「태양」

- 일본어 사쓰마 방언 - [kaʔ] 「감」

- 일본어 이가와 방언 - [jomaʔ] 「읽자」

- 아랍어 - 함자(ء|ءar)로 표기되는 자음. أَبٌ|ʔab(ʊn)ar [ʔab(ʊn)] "아버지"

- 덴마크어에는 스투드라고 불리는 구별되는 현상이 있으며, 이것이 성문 폐쇄와 같은 형태로 나타나는 경우가 있다. '''ånden''' [ˈʌnn̩] "호흡"에 대한 '''ånden''' [ˈʌnˀn̩] "정신" 등.

한국어(표준어)를 포함한 많은 언어는 성문폐쇄음을 음소로 가지고 있지 않지만, 이러한 언어에서도 발화 상황이나 화자에 따라 모음의 앞뒤 등에 성문폐쇄음이 나타나는 것은 드물지 않다. 이러한 경우의 성문폐쇄음(폐쇄음)은 일반적으로 화자에 의해 의식되지 않고, 거의 구별 기능을 담당하지 않는다. 한 예로, 단어 사이의 경계를 명료하게 하기 위해 자연스럽게 삽입되는 경우가 있다.

또한, 특정 음소의 변이음으로 성문폐쇄음이 사용되는 경우도 있다.

예를 들어 영어에서는 어말의 /t/가 이 음으로 변하는 경우가 있다(예: cat|cat영어 [kʰæʔ]). 또한, 영국 영어에서는 어중간에도 변하는 경우가 있다(예: water|water영어 [ˈwɔːʔə]).

4. 2. 변이음

영어에서 성문 폐쇄음은 개방 연결음(예: 'uh-oh!'의 모음 사이[9])으로 나타나고, t 음 성문화에서 이음 음소로 나타난다. 영국 영어에서 성문 폐쇄음은 "butter"를 "bu'er"로 발음하는 코크니 발음에서 가장 익숙하다. 조지 영어는 t, k, p에 성문 폐쇄음을 자주 사용하며, 독특한 형태의 성문화를 가지고 있다. 또한, 영어의 무음 시작음으로서 성문 폐쇄음이 있다. 다시 말해, 고립된 모음이나 첫 모음 앞에 나타나는 비음운론적 성문 폐쇄음이다.종종 성문 폐쇄음은 침묵 후 모음 발성의 시작 부분에서 발생한다.[2]

이 음운는 영어에서 음소는 아니지만, 거의 모든 영어 방언에서 음절 말소리의 의 이음 음소로 음성적으로 나타난다. 코크니, 스코틀랜드 영어 및 다른 여러 영국 방언의 화자들은 'city'와 같이 모음 사이의 음절 간 도 발음한다. 현대 영국 표준 영어에서는 성문 폐쇄음이 자음 동일 음절의 무성 파열음 앞에 삽입된다: stop, that, knock, watch, 그리고 leap, soak, help, pinch.[10][11]

미국 영어에서는 "cat"이나 "outside"와 같이 모음 + "t"로 끝나는 음절이나, "mountain"이나 "Manhattan"과 같이 "t" + 무성 모음 + "n"으로 끝나는 음절에서 "t"는 일반적으로 흡음되지 않는다. 이것은 혀가 치아 뒤 융기 부분에서 기류를 막기 때문에 "held t"(유지된 t)라고 한다. 그러나 미드애틀랜틱 주의 젊은 화자들 사이에서는 "held t"를 성문 폐쇄음으로 바꾸는 경향이 있어, "Manhattan"이 "Man-haʔ-in"처럼, "Clinton"이 "Cli(n)ʔ-in"처럼 들린다. 여기서 "ʔ"은 성문 폐쇄음이다. 이것은 특히 뉴욕시의 아프리카계 미국인 변이어에서 유래한 것일 수 있다.[12][13]

많은 언어들, 예를 들어 페르시아어처럼 모음 연속을 허용하지 않는 언어에서는, 이러한 모음 충돌을 방지하기 위해 성문 폐쇄음이 삽입될 수 있다. 덴마크어(stød 참조), 광둥어, 태국어와 같은 언어들의 역사에서 떨어지는 억양과 성문 폐쇄음 사이에는 복잡한 상호작용이 있다.

많은 언어에서, 강세가 없는 자음 사이의 성문 폐쇄음의 변이음은 쉰 목소리 성문 근사음이다. 이것은 단 한 개의 언어, 기미어에서만 대조적인 것으로 알려져 있으며, 이 언어에서 그것은 폐쇄음의 유성 대응음이다.

일반적으로 모음의 흐름을 유지하는 언어에서도, 특정 상황에서 강조를 위해 성문 폐쇄음이 예외적으로 추가될 수 있다. 예를 들어, 라틴어는 일반적으로 성문 폐쇄음을 피하지만, 육보격에서는 독자로 하여금 베르길리우스의 ''아이네이스'' 668행의 ''odiīs''(즉, “jactētur ʔodiīs”) 앞에 자음으로 간주되는 성문 폐쇄음을 생성하도록 요구한다.

lītora jactētur odiīs Jūnōnis inīquae

다음 표는 전 세계의 구어에서 성문 폐쇄음이 얼마나 널리 사용되는지를 보여준다.

한국어(표준어)를 포함한 많은 언어는 성문폐쇄음을 음소로 가지고 있지 않지만, 이러한 언어에서도 발화 상황이나 화자에 따라 모음의 앞뒤 등에 성문폐쇄음이 나타나는 것은 드물지 않다. 이러한 경우의 성문폐쇄음(폐쇄음)은 일반적으로 화자에 의해 의식되지 않고, 거의 구별 기능을 담당하지 않는다. 한 예로, 단어 사이의 경계를 명료하게 하기 위해 자연스럽게 삽입되는 경우가 있다.

또한, 특정 음소의 변이음으로 성문폐쇄음이 사용되는 경우도 있다.

예를 들어 영어에서는 어말의 /t/가 이 음으로 변하는 경우가 있다(예: cat|cat영어 [kʰæʔ]). 또한, 영국 영어에서는 어중간에도 변하는 경우가 있다(예: water|water영어 [ˈwɔːʔə]).

5. 각주

(출력물이 비어있음)

참조

[1]

논문

Occurrence of Glottal Stops in Fluent Speech

1978

[2]

논문

Glottal Consonants … Another View

1990

[3]

웹사이트

The Basics of Filipino Pronunciation: Part 2 of 3 • Accent Marks

https://www.pilipino[...]

2011-03-16

[4]

간행물

Grammar Notes on the National Language

https://fhl.digitals[...]

[5]

서적

Tagalog Reading Booklet

https://www.supadu.c[...]

Simon & Schister's Pimsleur

2007

[6]

간행물

Proposal to Add Latin Small Letter Glottal Stop to the UCS

https://std.dkuug.dk[...]

2005-08-10

[7]

웹사이트

What's in A Name? a Chipewyan's Battle Over Her Native Tongue

https://www.macleans[...]

2015-03-12

[8]

서적

A grammar of Crow = Apsáalooke Aliláau

University of Nebraska Press

2007

[9]

서적

Mastering Hebrew

https://books.google[...]

Barron's

1988

[10]

서적

Listening to Spoken English

Longman

1977

[11]

간행물

General Linguistics & Indo-European Reconstruction

https://www.kortland[...]

1993

[12]

웹사이트

(That Way They Talk II)

https://www.chronicl[...]

2012-03-12

[13]

논문

American English Has Goʔ A Loʔ Of Glottal Stops: Social Diffusion and Linguistic Motivation

https://read.dukeupr[...]

2010-08-01

[14]

서적

Phonetics for Dummies

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2013-09-05

[15]

서적

English After RP: Standard British Pronunciation Today

https://books.google[...]

Springer

2019

[16]

논문

Glottal stops before word-initial vowels in American English: distribution and acoustic characteristics

https://escholarship[...]

[17]

참고자료

[18]

참고자료

[19]

논문

The Stigmatisation of the Glottal Stop in Tlemcen Speech Community: An Indicator of Dialect Shift

https://www.research[...]

2013

[20]

참고자료

[21]

참고자료

[22]

참고자료

[23]

참고자료

[24]

참고자료

[25]

논문

Jedek: A Newly-Discovered Aslian Variety of Malaysia

https://pubman.mpdl.[...]

2017

[26]

참고자료

[27]

논문

Fonologia e Gramática do Nheengatú: A língua geral falada pelos povos Baré, Warekena e Baniwa

https://www.lotpubli[...]

Vrije Universiteit Amsterdam

2011

[28]

학회발표

O Arquivo Dialetal do CLUP: disponibilização on-line de um corpus dialetal do português

https://sigarra.up.p[...]

2013

[29]

간행물

Phonetic Symbols for Portuguese Phonetic Transcription

https://users.ox.ac.[...]

2012-10-00

[30]

웹사이트

How to say 'eu, hein' in English – Adir Ferreira Idiomas

https://www.adirferr[...]

[31]

참고자료

[32]

서적

Su sardu limba de Sardigna et limba de Europa

https://www.sardegna[...]

Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana

2004

[33]

참고자료

[34]

간행물

Supraglottal Cavity Shape, Linguistic Register, and Other Phonetic Features of Somali

[35]

간행물

The Hypo-Hyperarticulation Continuum in Nicaraguan Spanish

https://www.nwav42.p[...]

[36]

논문

Voiceless Stop Aspiration in Yucatán Spanish: A Sociolinguistic Analysis

https://etd.lib.ncsu[...]

2014-03-07

[37]

서적 #추정. Harvcoltxt는 인용 스타일이므로 type을 명확히 알 수 없음. 추가 정보 필요

[38]

일반텍스트

[39]

서적 #추정. 형식으로 보아 서적 인용으로 추정

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com