분석철학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

분석철학은 20세기 초 논리학 발전을 배경으로 언어 분석을 통해 철학 문제를 해결하려는 흐름으로 시작되었다. 1900년대 초 논리적 분석의 태동기를 거쳐, 1920~1945년 논리실증주의가 발전하며 과학적 언어를 중시하고 형이상학을 배척했다. 1945~1960년대에는 일상 언어 철학이 등장하며 비판과 다원화가 이루어졌고, 1960년대 이후에는 전통 철학과의 대화 및 확장을 통해 윤리학, 형이상학 등 다양한 분야로 연구가 확장되었다. 주요 특징으로는 사고의 논리적 명료화를 추구하며, 언어 분석과 개념 분석을 방법론으로 사용한다. 현재는 언어철학, 과학철학, 심리철학, 윤리학, 형이상학 등 다양한 분과에서 연구가 이루어지고 있으며, 한국에서도 20세기 후반부터 분석철학에 대한 관심이 높아져 사회과학, 법학, 윤리학 등 실천적 학문 분야에서 활용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 철학적 전통 - 마르크스주의

마르크스주의는 칼 마르크스와 프리드리히 엥겔스가 제시한 사회, 경제, 정치 이론을 포괄하는 세계관으로, 계급 투쟁을 강조하며 공산주의 사회를 목표로 생산 수단의 공유 소유를 통해 자본주의의 착취적 노동 조건을 없애려 한다. - 철학적 전통 - 이슬람 철학

이슬람 철학은 이슬람 세계에서 그리스 철학, 이슬람 신학, 인도 및 페르시아 철학을 바탕으로 발전했으며, 칼람과 팔사파의 두 흐름 속에서 이븐 시나, 이븐 루시드 같은 철학자들을 배출하며 종교, 신비주의, 유럽 철학에 영향을 주었고 동서로 나뉘어 현대까지 이어지고 있다. - 분석철학 - 확실성에 관하여

《확실성에 관하여》는 루트비히 비트겐슈타인이 G.E. 무어의 논문에 대한 오랜 관심을 바탕으로 앎의 근거와 확실성에 대한 철학적 논의를 전개한 단상 모음집이다. - 분석철학 - 정서주의

정서주의는 윤리적 판단이 이성적 사실이 아닌 감정 표현이라는 메타 윤리 이론으로, 논리 실증주의 영향을 받아 발전했으며 A. J. 에이어와 찰스 스티븐슨 등이 주창했지만 윤리적 논쟁 설명의 어려움 등으로 비판받았다. - 루트비히 비트겐슈타인 - 버트런드 러셀

버트런드 러셀은 20세기 분석철학의 기초를 다지고 수학의 논리적 환원을 시도한 영국의 철학자, 논리학자, 수학자, 역사가, 사회 비평가, 정치 운동가로, 평화 운동에 참여했으며 노벨 문학상을 수상하여 여러 분야에 영향을 미쳤다. - 루트비히 비트겐슈타인 - 라이너 마리아 릴케

라이너 마리아 릴케는 20세기 초 오스트리아-헝가리 제국 출신의 독일어 시인이자 소설가, 서간 작가로, 그의 작품은 삶의 경험과 연관되어 종교적 신비주의, 죽음과 실존, 예술가의 고뇌 등을 다루며 20세기 문학에 큰 영향을 미쳤다.

2. 시대적 구분

근현대 이전에도 플라톤, 근대의 데카르트와 토마스 홉스 등이 분석철학적 접근을 시도한 바 있다.[141] 본격적인 현대 분석철학의 발전 과정은 크게 4시기로 나누어 볼 수 있다.

분석철학의 역사는 대략 19세기 말부터 20세기 초에 걸친 논리학의 발전을 배경으로 한 "논리적 언어 분석의 철학"[126], 즉 일종의 언어철학에서 시작되었다고 할 수 있다. 언어는 고대 그리스 철학부터 중요한 주제였지만, 오늘날 일반적으로 "언어철학"이라 하면 분석철학에서의 언어철학을 가리키는 경우가 많다. 초기 분석철학은 버트런드 러셀처럼 논리적인 인공 언어를 중시하는 이상 언어 학파와, 반대로 일상 언어의 중요성을 강조하는 일상 언어 학파로 나뉘었다.[126] 이러한 분리는 점차 심화되었고, 1960년대 이후 분석철학 내에서 언어철학의 비중이 상대적으로 줄어드는 결과로 이어졌다.

그러나 분석철학 자체가 쇠퇴한 것은 아니었다. 언어철학 외에도 과학 철학은 초창기부터 중요한 위치를 차지했으며, 이와 관련하여 기존 인식론의 한계를 지적하며 등장한 지식의 철학, 그리고 인지 과학의 발전에 발맞춰 전개된 마음의 철학 등이 발전하며 분석철학의 영역은 오히려 확장되었다. 이 과정에서 초기 분석철학이 형이상학으로 간주하며 배척했던 실재론 문제 등 전통적인 철학적 문제들이 분석철학 및 이를 비판적으로 계승하는 흐름 속에서 다시 활발하게 논의되기 시작했다. 또한 생물학의 철학이나 심리학의 철학과 같이 특정 과학 분야에 대한 철학적 탐구도 최근 분석철학의 중요한 부분을 이루고 있다.

2. 1. 1기 (1900-1920년 전후): 논리적 분석의 태동

ốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngốngống2. 2. 2기 (1920-1945년 전후): 논리실증주의의 발전

분석철학이 본격적으로 발전하기 시작한 것은 빈 학파와 베를린 학파가 제창한 논리실증주의(논리 경험주의) 단계에서부터이다. 1920년대 오스트리아 빈에서는 슐리크의 지도 아래 카르납, 오토 노이라트 등이 주축이 된 철학자들과 과학자들의 모임인 빈 학파(비엔나 서클)가 결성되었다.[44] 비슷한 시기 독일 베를린에서는 라이헨바흐가 이끌고 칼 헴펠, 수학자 힐베르트 등이 참여한 베를린 학파가 활동하며 빈 학파와 유사한 입장을 공유했다.

이들은 흄의 경험주의적 정신을 이어받아, 과학적으로 경험하거나 검증할 수 없는 형이상학적 논의를 의미 없는 것으로 배격했다. 논리실증주의자들은 모든 의미 있는 명제는 분석적이거나 종합적이어야 한다는 검증 원리를 핵심 원칙으로 내세웠다.[45] 이에 따르면, 논리학이나 수학의 명제는 언어적 정의나 논리 규칙에 의해 참이 되는 분석 명제이며, 과학적 사실에 대한 명제는 경험을 통해 검증 가능한 종합 명제이다. 이 두 종류에 속하지 않는 형이상학적 주장이나 윤리적, 미학적 가치 판단, 종교적 믿음 등은 경험적으로 검증 불가능하므로 무의미한 것으로 간주되었다. 따라서 철학의 역할은 기존처럼 독자적인 영역의 진리를 탐구하는 것이 아니라, 과학적 언어를 논리적으로 분석하여 명료하게 만드는 것에 국한되어야 한다고 보았다. 이들은 형이상학에 대한 비판적 태도를 흄의 주장과 연결하기도 했다.[46]

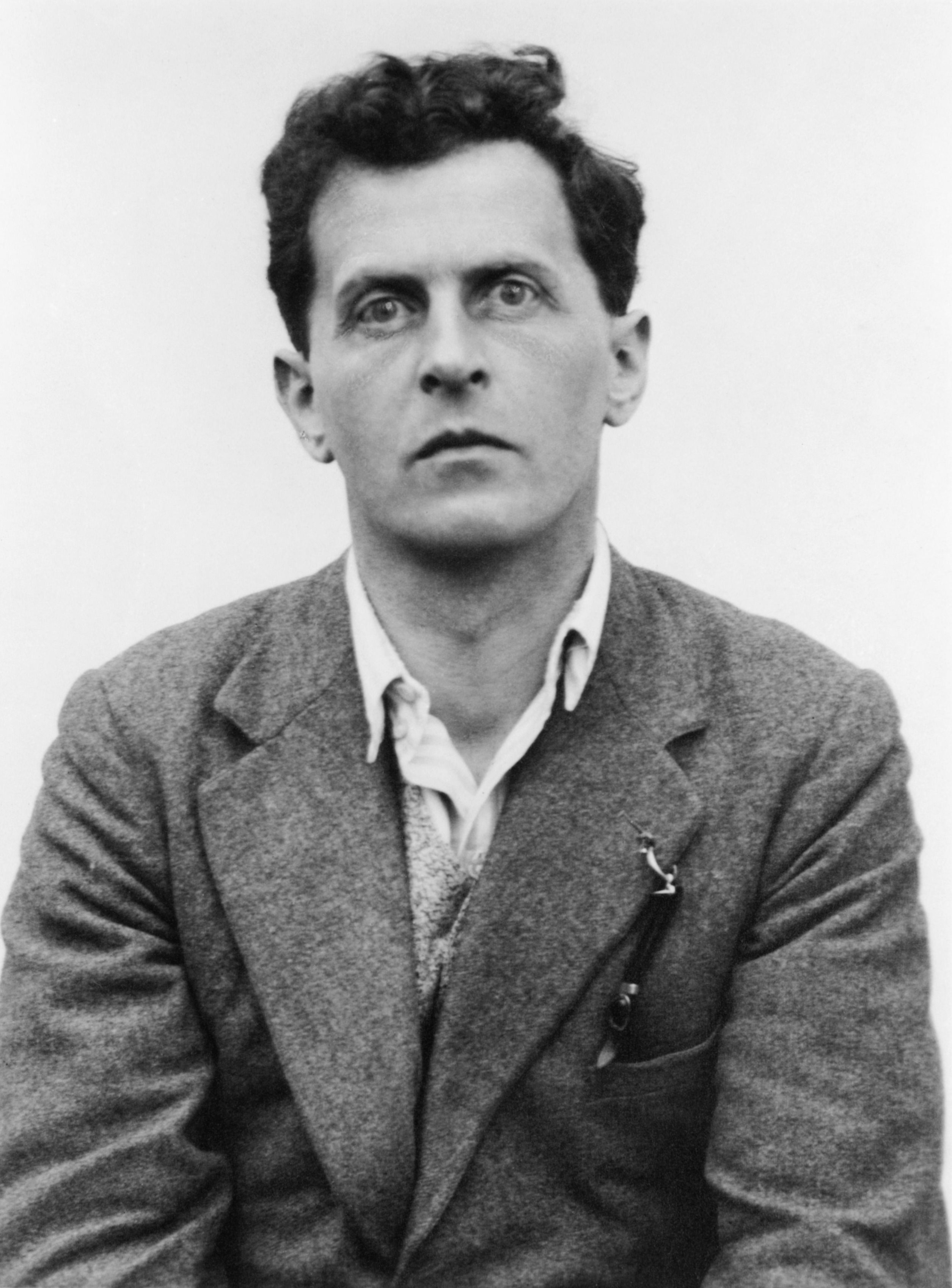

논리실증주의자들은 비트겐슈타인의 초기 저작인 ⟪논고⟫를 자신들의 입장을 뒷받침하는 중요한 저작으로 여겼지만, 정작 비트겐슈타인 본인은 논리실증주의자들의 해석에 동의하지 않았으며 거리를 두었다. 비트겐슈타인은 이 시기에 이미 ⟪논고⟫의 관점에서 벗어나 후기 철학으로 나아가고 있었다.

빈 학파는 국제 회의를 개최하고 기관지 Erkenntnis|에르켄트니스de를 발간하는 등 활발한 공동 연구를 진행했다. 그러나 1930년대 히틀러가 이끄는 나치 정권이 독일과 오스트리아에서 권력을 장악하면서 상황은 급변했다. 빈 학파와 베를린 학파의 구성원 중 다수가 유대인이거나(한스 한, 필리프 프랑크, 바이스만, 라이헨바흐 등) 비유대인이더라도 사회주의 또는 평화주의 성향(카르납 등)을 가지고 있었기 때문에 나치의 직접적인 탄압 대상이 되었다.[44] 결국 이들 대부분은 학문 활동을 중단하고 유럽을 떠나 미국과 영국 등지로 망명할 수밖에 없었다. 이 과정에서 1936년에는 빈 학파의 지도자였던 슐리크가 나치에 동조하던 옛 제자 한스 넬뵈크에게 암살당하는 비극적인 사건도 발생했다.

이러한 학자들의 대규모 망명은 결과적으로 논리실증주의와 분석철학의 중심지가 유럽 대륙에서 미국과 영국 등 영어권 국가로 이동하는 결정적인 계기가 되었다. 특히 시카고 대학에 자리 잡은 카르납은 미국 철학계에 큰 영향을 미쳤으며, 영국에서는 에이어가 1936년에 출간한 저서 ''Language, Truth, and Logic''를 통해 논리실증주의를 영어권에 널리 소개하며 큰 반향을 일으켰다.

논리실증주의는 20세기 전반기 분석철학의 발전에 큰 영향을 미쳤지만, 검증 원리의 엄격성 문제와 형이상학적 논의를 전면 배제하는 태도 등에 대한 비판에 직면하며 점차 영향력을 잃어갔다. 특히 후기 비트겐슈타인의 철학은 논리실증주의의 핵심 전제들에 대한 중요한 도전이 되었다.

2. 3. 3기 (1945-1960년 전후): 비판과 다원화

이 시기는 영국과 미국의 대학을 중심으로 분석철학이 본격적으로 학계를 주도하며 주류 철학으로 자리 잡은 때이다. 하지만 이 시기는 논리 실증주의의 프로그램이 언어철학, 논리철학, 과학철학, 인식론 등 여러 분야로 확장되는 과정이면서도, 동시에 논리 실증주의의 기본 원칙(도그마)들에 대한 결정적인 비판과 새로운 사조들이 등장하며 여러 갈래로 나뉘기 시작한 중요한 분기점이기도 하다.영국에서는 비트겐슈타인이 《철학적 탐구》(1953)를 통해 그의 초기작 《논리철학 논고》와는 상당히 다른 새로운 철학적 접근법을 제시했다.[47] 그는 프랭크 램지의 비판을 계기로 초기 철학에 의문을 품기 시작했으며, 후기 철학에서는 '언어 게임' 개념을 발전시키고, 의미에 대한 그림 이론 대신 사용으로서의 의미 이론을 주장했다. 또한 사적 언어 논증과 가족 유사성 같은 개념을 도입하며 철학계에 큰 영향을 미쳤다. 이로 인해 학자들은 종종 "초기 비트겐슈타인"과 "후기 비트겐슈타인"을 구분하여 언급한다.

또한 옥스퍼드 대학교를 중심으로 오스틴, 길버트 라일, P. F. 스트로슨 등이 일상 언어 철학을 발전시켰다.[48] 이들은 논리적으로 완벽한 이상 언어를 구축하려 했던 초기 분석철학자들과 달리, 무어의 상식 철학이나 후기 비트겐슈타인의 영향 아래 일상 언어 자체가 전통적인 철학 이론이 간과한 미묘한 구분들을 이미 담고 있으며, 철학적 문제 해결의 실마리를 제공한다고 보았다. 일상 언어 철학자들은 철학적 문제들이 종종 일상 언어의 오해에서 비롯된다고 보고, 언어 사용 방식의 분석을 통해 이를 해결하고자 했다.

- 길버트 라일은 《마음의 개념》(The Concept of Mind, 1949)에서 데카르트의 심신 이원론을 "기계 속의 유령(ghost in the machine)"이라고 비판하며, 이는 '범주 오류(category mistake)'를 인식함으로써 제거해야 할 신화라고 주장했다.

- P. F. 스트로슨은 "On Referring"(1950) 논문에서 러셀의 기술 이론(theory of descriptions)을 비판하며 처음 알려졌고, 《개인》(Individuals, 1959)에서는 우리가 사용하는 기본적인 개별자(particulars) 개념을 탐구했다.

- 오스틴은 사후 출판된 《말을 사용하여 무엇을 할 것인가》(How to Do Things with Words, 1962)에서 언어 행위 이론을 제시하며, 언어가 단순히 무언가를 기술하는 것 외에도 '약속하다'와 같이 행위를 수행하는 기능(수행 발화)이 있음을 강조했다. 이는 여러 학문 분야에서 소위 수행적 전환(performative turn)을 촉발하는 계기가 되었다. 또한 《지각과 감각》(Sense and Sensibilia, 1962)에서는 감각 자료 이론을 비판했다.

미국에서는 카르납에게 배운 논리학자이자 철학자인 콰인이 논리 실증주의에 결정적인 비판을 가했다. 그의 유명한 논문 "경험주의의 두 가지 도그마"(Two Dogmas of Empiricism)는 논리 실증주의의 핵심 주장이었던 분석 명제와 종합 명제의 구분, 그리고 환원주의(모든 의미 있는 문장은 직접적인 경험에 대한 논리적 구성으로 환원될 수 있다는 주장)를 비판하며 그 토대에 큰 타격을 주었다. 콰인은 《말과 대상》(Word and Object, 1960), 《존재론적 상대성》(Ontological Relativity, 1969) 등을 통해 신프래그머티즘으로 불릴 만한 독자적인 철학을 제시하며 미국 철학계의 중심 인물로 부상했다. 제2차 세계 대전 중 독일어권의 주요 철학자들이 박해를 피해 미국으로 이주하면서, 분석철학의 중심지도 점차 영국에서 미국으로 옮겨가는 경향을 보였다.

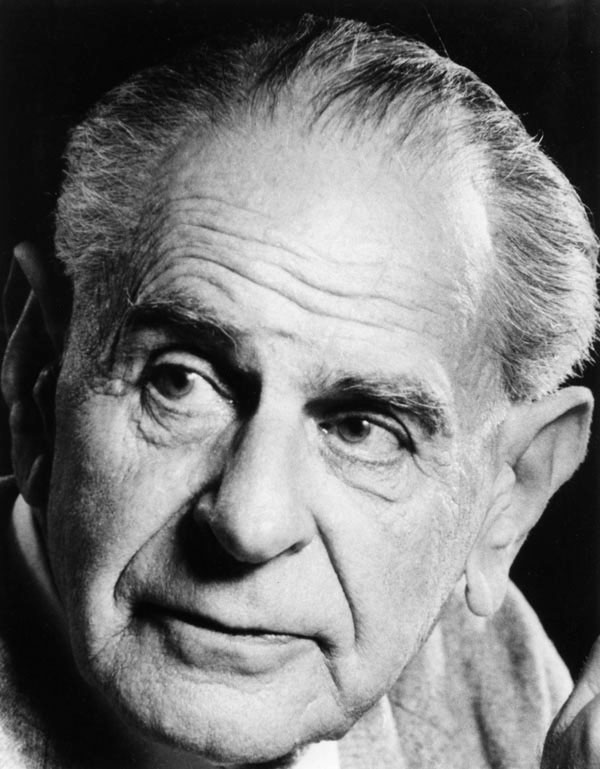

한편, 이미 1930년대에 논리 실증주의를 비판하며 등장했던 포퍼 역시 이 시기에 그의 비판적 합리주의를 더욱 발전시키며 분석철학 내에서 중요한 흐름을 형성했다.

이 외에도 오스트레일리아 현실주의[49](존 앤더슨, J. N. 핀들레이 등)나 케임브리지 대학교에서 비트겐슈타인의 후임이 된 핀란드 출신 철학자 게오르그 헨릭 폰 뷔르히트[50] 등 다양한 흐름이 공존하며 분석철학의 다원화를 이끌었다. 결론적으로 이 시기는 논리 실증주의의 영향력이 약화되고, 후기 비트겐슈타인 철학, 일상 언어 철학, 콰인의 신프래그머티즘, 포퍼의 비판적 합리주의 등 다양한 접근법이 등장하며 분석철학이 여러 갈래로 분화하고 발전하는 중요한 전환기였다.[126]

2. 4. 4기 (1960-1990년대 후반): 전통과의 대화 및 확장

이 시기는 분석철학이 전통 철학에 대한 비판적 입장에서 벗어나, 전통과의 연속성을 회복하고 대화적인 자세를 취하며 발전해 나간 과정으로 평가된다. 전반적인 흐름은 흄 철학의 영향력 감소와 칸트 철학의 복귀로 요약될 수 있다. 예를 들어, 셀러스는 콰인을 비판하며 칸트 철학의 중요성을 강조했고, 이러한 경향은 리처드 로티, 존 맥도웰, 로버트 브랜덤 등으로 이어져 하이데거나 헤겔 같은 유럽 철학의 통찰을 분석철학의 대화 상대로 진지하게 수용하는 방향으로 나아갔다. 콰인의 제자였던 도널드 데이비드슨 역시 칸트적 초월론(선험철학)을 통해 언어철학을 발전시키며 이러한 변화를 보여주었다. 크립키나 퍼트넘의 내재적 실재론 논의 또한 1960년대 이후 언어 철학의 전환에 기여했다.[142]칸트주의의 영향력 확대는 윤리학 분야에서도 나타났다. 언어적, 논리적 분석에 치중했던 메타윤리학의 비중이 줄어들고 규범 윤리학이 다시 부상했는데, 특히 존 롤스의 《정의론》은 규범 윤리학과 칸트주의 윤리학의 복귀에 결정적인 역할을 했다. 최근에는 의료 윤리 등 구체적인 문제 상황에서 윤리적 규범을 어떻게 적용할 것인가에 대한 논의가 활발히 이루어지고 있다.

한편 이 시기의 변화를 설명하기 위해 쿤의 ⟪과학혁명의 구조⟫를 빼놓을 수 없다. 이미 가스통 바슐라르나 포퍼에 의해서 1930년대에 논리 실증주의적인 과학관에 대한 결정적인 반론이 있었지만, 쿤의 역사적인 과학철학에 대한 접근이 1960년대에 가져온 혁명적인 영향에는 비할 수 없었다. 논리적 분석에 치중했던 규범적 과학철학이 패러다임으로 지칭되는 역사적인 상대성의 문제를 맞닥뜨렸을 때 전통적인 관점을 유연하게 수정하여 대처하려는, 여전히 규범적 전통 안에 있는 러커토시의 과학철학부터 과학의 인지적 과정을 과학적으로 다루는 자연주의적 접근법, 그리고 더 나아가 역사적 상대성의 논제를 통해 규범성 자체를 파괴적으로 거부하는 파이어아벤트의 인식론적 아나키즘까지 다양한 방향으로의 발전과 논쟁이 벌어졌다. 1980년대 이후에는 규범성과 역사성의 통합을 꾀하면서 실험과 과학자 사회, 과학 제도 등 실제 과학 연구에 대한 실증적인 통찰을 토대로 한 해킹의 접근법도 나타난다.

가장 급진적으로 분석철학의 변화를 주도하고 단언한 인물로 리처드 로티를 빼놓을 수 없다. 그는 영미의 분석적 철학과 유럽의 대화적 철학의 전통이 서로 교류하고 대화를 나누지 못할 이유가 없다고 보았고, 특히 영미의 분석적 철학의 전통이 아카데미의 협소한 전문가주의에 매몰되고 있다고 비판했다. 최근 분석철학은 한편으로는 칸트와 헤겔 등 독일 관념론과 진지하게 조우하고 있으며, 다른 한편으로는 유럽의 동시대적 철학과 대화를 나누기도 한다. 그리스 및 중세 철학의 철학사적 연구가 분석철학의 방법론을 받아들이는 동시에 거꾸로 분석철학의 논의에 영향을 끼치는 모습도 볼 수 있다. 로티의 말대로 분석은 하나의 스타일이며, 철학에는 다양한 스타일이 가능하다는 것을, 영미의 많은 분석철학자들이 받아들이고 있는 것으로 보인다.

초기 분석철학과 관련하여 눈에 띄는 차이점 중 하나는 20세기 후반에 형이상학적 이론의 부활이었으며, 형이상학은 여전히 활발한 연구 주제로 남아 있다. 많은 논의가 수십 년, 수 세기 전부터 이어져 온 것이지만, 논쟁은 여전히 활발하게 진행되고 있다.[51] 형이상학의 부상은 논리 실증주의의 쇠퇴를 반영하는데, 이는 먼저 후기 비트겐슈타인에 의해 도전받았다.

보편자의 보편자 문제에 대한 답변으로, 호주의 데이비드 말렛 암스트롱(David Malet Armstrong)은 일종의 중도 실재론을 옹호했다.[60][61] 콰인과 루이스는 유명론을 옹호했다.[59]

폴란드 철학자 스타니스와프 레스니에프스키는 부분과 전체에 대한 형식적 연구인 미시론이라는 용어를 만들었는데, 이는 소크라테스 이전 철학 시대까지 거슬러 올라가는 주제이다.[62] 데이비드 루이스는 영속주의를 믿었고 '검댕'이라는 용어를 도입했다. 피터 반 인와겐은 미시적 허무주의를 믿지만, 살아있는 존재는 예외로 하며, 이러한 관점을 유기체론이라고 부른다.

피터 반 인와겐(Peter van Inwagen)의 1983년 모노그래프 《자유 의지에 대한 에세이(An Essay on Free Will)》는 주류 분석 철학에서 자유 의지와 관련하여 자유지상주의를 재활성화하는 데 중요한 역할을 했다. 이 책에서 그는 귀결 논증과 결정론에 대한 자유 의지에 대한 비양립 가능성이라는 용어를 도입하여 자유 의지가 결정론과 양립 가능하다는 견해인 양립 가능성과 대조를 이룬다. 찰리 브로드는 이전에 유사한 주장을 한 적이 있다.

존 로크 이후, 철학자들은 개인 정체성 문제에 관심을 가져왔다. 데릭 파핏은 1984년 저서 『이성과 인격』에서 일종의 다발 이론을 옹호하는 반면, 데이비드 루이스는 다시 영속주의를 옹호한다. 버나드 윌리엄스는 『자아와 미래』(1970)에서 개인 정체성은 정신적 연속성보다는 신체적 정체성이라고 주장한다.[63]

라이프니츠 이후 철학자들은 충분 근거율 (PSR, Principle of Sufficient Reason)에 대해 논의해 왔다. 밴 인웨이겐은 PSR을 비판한다. 알렉산더 프루스는 이를 옹호한다.[64]

분석 시간 철학은 영국의 관념론자인 J. M. E. 맥테가트의 논문 "시간의 비실재성"(1908)에서 그 기원을 찾을 수 있다. 맥테가트는 이 논문에서 시간의 역동적인 A-이론, 즉 긴장 이론 (과거, 현재, 미래)과 시간의 흐름을 구분하며, 정적인 또는 비긴장 시간의 B-이론 (더 이전, 동시, 더 이후)을 구분한다. 영원주의는 과거, 현재, 미래가 똑같이 실재한다고 주장한다. 반면, 현재주의는 현재의 존재만이 존재한다고 주장한다.[65]

특수 상대성 이론은 시간의 B-이론을 지지하는 것으로 보인다. 데이비드 루이스의 영속주의 또는 4차원주의는 시간의 B-이론을 요구한다.[66] A. N. 프라이어는 긴장 논리를 창시했으며 시간의 A-이론을 옹호했다.

다치 및 비고전적 논리는 폴란드 논리학자 얀 우카시에비치 이후로 인기를 얻었다. 그레이엄 프리에스트는 진리 이원론자로, 거짓말쟁이의 역설과 같은 문제에 대한 가장 자연스러운 해결책으로 본다. J.C. 빌은 그렉 레스톨과 함께 널리 논의되는 논리적 다원주의의 선구자이다.

분석 철학의 역사는 대략적으로 19세기 말부터 20세기 초에 걸쳐 일어난 논리학의 발전을 배경으로 한 "논리적 언어 분석의 철학"[126], 즉 일종의 전형적인 언어철학으로 시작되었다. 언어는 고대 그리스 철학부터 철학의 주제로 이어져 왔지만, 오늘날에는 일반적으로 "언어철학"은 분석 철학에서의 언어철학을 가리킨다. 이는 버트런드 러셀처럼 논리적인 인공 언어를 중시하는 흐름 (이상 언어 학파)과 반대로 일상 언어를 중시하는 흐름 (일상 언어 학파)으로 나뉘었다. 이러한 분리는 이후 더욱 커졌고, 이는 1960년대 이후 분석 철학에서의 언어 철학의 쇠퇴로 이어졌다.

언어 철학 외에도, 분석 철학에 관여하여 초창기부터 중요한 위치를 차지했던 것으로 과학 철학이 있으며, 또한 이와 관련하여, 기존의 인식론이 현대 자연 과학의 자연 인식을 기초하지 못할 뿐만 아니라 많은 점에서 부조리를 보이면서 발전한 지식의 철학, 그리고 지식의 철학에서 생겨나 인지 과학의 발전에 호응하여 전개되는 마음의 철학 등, 분석 철학 자체는 쇠퇴하지 않고 오히려 확대와 발전을 이루었다. 이 과정에서, 이전까지 분석 철학이 기피하려 했던 문제 (예를 들어 형이상학으로 배척된 실재론의 문제)가, 분석 철학 및 이를 비판하면서 계승하는 흐름 속에서 다시 다루어지게 되었다. 또한 각각의 과학에 대한 철학, 구체적으로 말하면 생물학의 철학이나 심리학의 철학도 최근 분석 철학의 한 부분을 형성하고 있다.

2차 세계 대전 이후부터 21세기에 걸쳐 분석 철학의 주제는 다양화가 진행되고 있다.[127] 특히, 행위론[127]이나 형이상학 (분석 형이상학) 등의 주제가 적극적으로 다루어지게 되었다.

또한, 분석 철학의 방법론을 이 분야에 응용하는 학제적인 활동도 이루어지고 있다. 그 주요 예로, 분석 법학, 분석적 마르크스주의, 분석적 정치 철학[128], 분석 미학[129] 등이 있다.

분석 철학의 관점에서 플라톤, 아리스토텔레스를 시작으로 하는 과거의 철학자, 철학사를 재해석하는 활동도 이루어지고 있다.[130][131][132]

마찬가지로, 분석 철학의 관점에서 불교 철학, 인도 철학, 중국 철학, 니시다 철학과 같은 동양 철학을 재해석하는 활동도 이루어지고 있다.[133][134] 구체적으로는 2010년대, 데구치 야스오나 그레이엄 프리스트에 의해 교토 대학을 거점으로 "분석 아시아 철학"이라는 명칭의 국제 공동 연구 프로젝트가 시작되었다.[133][134]

3. 주요 특징

분석철학은 하나의 통일된 학파라기보다는, 엄밀한 논증과 언어 분석을 중시하는 다양한 철학적 경향을 아우르는 용어이다. 초기에는 논리 실증주의와 동일시되기도 했으나, 이는 분석철학의 일부 측면만을 강조한 오해에 가깝다.[124] 분석철학을 '언어철학'이나 '과학철학'으로 부르는 경우도 있었지만, 이는 분석철학의 방법론이나 성격을 특정 분과와 혼동한 것이다.

실제로 분석철학은 (과학적 명제에 대한 언어적) '분석'만을 주된 방법론으로 삼는 것이 아니며, 노이라트, 카르납 등이 주도했던 '통일과학 운동'에서 볼 수 있듯 '종합'과 '통일' 또한 중요한 목표로 삼았다. 예를 들어, 1930년대 '통일과학에 관한 국제회의' 개최나 <통일과학 백과전서> 발간 등은 이러한 종합적 지향을 보여준다. 오늘날 분석철학을 대표하는 학술지 중 하나인 <종합>(''Synthese'')의 명칭 역시 분석철학이 단지 분석에만 치우치지 않음을 시사한다.

3. 1. 성격적 특징

분석 철학은 하나의 통일된, 단일한 철학으로 존재하지 않는다. 종종 분석 철학이 언어 철학인 것처럼 이야기되기도 하지만, 분석 철학자가 분석 철학을 "오로지 언어라든가 논리라든가 하는 주제를 다루는 것이라고 단정하는 경향이 있다"[124]고 지적하듯이, 언어 자체를 대상으로 하는 것은 분석 철학의 일부일 뿐이며 주제나 입장에 있어서 매우 다양하다. 그러나 대략 다음과 같은 특징을 지닌다고 볼 수 있다.첫째, 엄밀하게 해명해야 할 진리는 존재하지 않으며, 철학의 목적은 단지 사고의 논리적 명료화를 추구하는 것이라는 실증주의의 전통을 따른다. 이는 아리스토텔레스 이래의 전통적인 철학의 기초주의와 대조된다. 기초주의는 철학을 여러 학문 중 가장 우월한 위치에 두고, 모든 학문을 포함하며 모든 것의 원리를 연구한다고 보았다. 반면, 분석 철학자들은 자신들의 연구가 자연과학과 연결되거나 혹은 자연과학에 종속된다고 생각하는 경우가 흔하다.

둘째, 논리적 언어 분석 방법을 사용하여 여러 명제를 명료화하는 것이 중요하다고 본다. 이는 여러 명제의 논리 형식을 분석함으로써 달성될 수 있다고 생각한다. 명제의 논리 형식은, 같은 구조를 가진 다른 모든 명제와의 유사성을 나타내기 위해 사용되는 표현 방식 중 하나이다. 이를 위해 종종 현대 기호 논리학의 형식화된 문법과 기호가 사용된다. 다만, 일상 언어를 어떻게 논리적으로 분석할 것인가에 대해서는 분석 철학자들 사이에서도 견해가 일치하지 않는다.

셋째, 일반적으로 '철학적'이라고 여겨지는 모호하고 불명료한 주장이나 전통적인 거대 이론을 거부하는 경향이 있다. 이러한 거부 경향은 형이상학적 사변보다는 일상 언어나 상식을 중시하는 태도로 나타나기도 한다.

3. 2. 방법론적 특징

분석 철학의 방법으로는 다음과 같은 특징들이 있다. 이러한 특징을 갖춘다면, 마르크스주의라도 분석적 마르크스주의로서 분석 철학의 한 분야가 될 수 있으며, 형이상학도 연구 방법에 따라서는 분석 형이상학이 될 수 있다.- 언어 분석, 개념 분석을 중심적인 도구로 사용한다.

- 정의 및 논의의 논리 구조를 명확히 하고, 명료한 논술을 추구한다. (기호 논리학을 참조한다.)

- 언어 표현의 범위 내에서 문제를 설정한다.

- 분석의 정당성을 확보하기 위한 기준으로, 종종 사고 실험에 의존한다.

- 경험 과학의 지식을 받아들여 논의를 전개하는 경우도 많다.

2차 세계 대전 이후부터 21세기에 이르기까지 분석 철학의 주제는 다양화되고 있다.[127] 특히, 행위론[127]이나 형이상학 (분석 형이상학) 등의 주제가 적극적으로 다루어지게 되었다.

또한, 분석 철학의 방법론을 다른 분야에 응용하는 학제적인 활동도 이루어진다. 주요 예로는 분석 법학, 분석적 마르크스주의, 분석적 정치 철학[128], 분석 미학[129] 등이 있다.

분석 철학의 관점에서 플라톤, 아리스토텔레스를 비롯한 과거의 철학자나 철학사를 재해석하는 활동도 있다.[130][131][132]

마찬가지로, 분석 철학의 관점에서 불교 철학, 인도 철학, 중국 철학, 니시다 철학과 같은 동양 철학을 재해석하는 활동도 있다.[133][134] 구체적으로 2010년대에 데구치 야스오나 그레이엄 프리스트에 의해 교토 대학을 중심으로 "분석 아시아 철학"이라는 이름의 국제 공동 연구 프로젝트가 시작되었다.[133][134] 다만, 이와 유사한 활동은 그 이전부터 산발적으로 이루어져 왔다.

4. 주요 분과

제2차 세계 대전 이후부터 21세기에 걸쳐 분석 철학의 주제는 점차 다양해지고 있다.[127] 특히 행위론[127]이나 형이상학 (분석 형이상학) 등의 주제가 적극적으로 다루어지게 되었다.

또한, 분석 철학의 방법론을 다른 학문 분야에 응용하는 학제적인 활동도 이루어지고 있다. 그 주요 예로는 분석 법학, 분석적 마르크스주의, 분석적 정치 철학[128], 분석 미학[129] 등이 있다.

분석 철학의 관점에서 플라톤, 아리스토텔레스를 시작으로 하는 과거의 철학자나 철학사를 재해석하는 활동도 이루어지고 있다.[130][131][132]

마찬가지로, 분석 철학의 관점에서 불교 철학, 인도 철학, 중국 철학, 니시다 철학과 같은 동양 철학을 재해석하는 활동도 이루어지고 있다.[133][134] 구체적으로는 2010년대에 데구치 야스오나 그레이엄 프리스트에 의해 교토 대학을 거점으로 "분석 아시아 철학"이라는 명칭의 국제 공동 연구 프로젝트가 시작되었다.[133][134] 다만, 이와 유사한 활동은 그 이전부터 산발적으로 이루어지고 있다.

4. 1. 언어철학

고틀로프 프레게(1848–1925)는 예나 대학교의 독일 기하학 교수였으며 분석철학의 아버지로 평가받는다. 그는 논리주의를 옹호했는데, 이는 산술을 순수 논리로 환원하려는 프로젝트였다. 프레게는 논리주의 프로젝트의 결과로 저서 ''개념 표기법''(1879)에서 술어 논리를 개발했다. 이를 통해 고대 아리스토텔레스 논리보다 훨씬 더 광범위한 문장을 논리적 형식으로 분석할 수 있게 되었으며, 다중 일반성의 문제 등이 그 예시다.

프레게는 ''Die Grundlagen der Arithmetik''(1884)와 ''산술의 기본 법칙''(''Grundgesetze der Arithmetik'', 1893–1903)에서 플라톤이나 볼차노와 유사하게, 수학과 논리학이 개별 수학자 및 논리학자의 사적인 판단이나 정신 상태와는 독립된 고유한 공적 객체를 가지고 있다고 주장했다.

프레게는 또한 언어 철학과 분석 철학의 의미론에 대한 관심에 영향을 미쳤다.[33] 마이클 덤밋은 언어적 전회의 기원을 프레게의 《산술의 기초》와 그의 맥락 원리에서 찾는다.[34] 프레게의 논문 "지각과 지시체에 관하여(On Sense and Reference)"(1892)는 프레게의 수수께끼를 제시하며 매개된 지시 이론을 제공하는 중요한 논문이다. 그의 논문 "사상: 논리적 탐구(The Thought: A Logical Inquiry)"(1918)는 그의 반-관념론 또는 반-심리학주의와 언어에 대한 관심을 반영하며, 명제 또는 사상에 대한 플라톤주의적 설명을 주장한다.

버트런드 러셀은 초기 경력 동안 프레게의 영향을 많이 받았다. 러셀은 프레게의 논리주의 계획을 훼손한 역설을 프레게의 기초 법칙 V에서 발견한 것으로 유명하다. 그러나 러셀 역시 프레게와 마찬가지로, ''수학의 원리''(1903)에서 수학이 논리적 기초로 환원될 수 있다고 주장했으며, 마이농주의를 옹호하기도 했다.[39] 러셀은 프레게의 새로운 논리적 장치를 적용하여 다양한 철학적 문제를 해결하려 했으며, 가장 유명한 것은 1905년 ''마인드''에 발표된 "지칭에 관하여"에서 제시한 기술에 대한 유일한 기술 이론이다.[40] 러셀은 이 논문에서 마이농주의에 반대하며, 모든 이름 ( "이것"이나 "저것"과 같은 지시어를 제외하고)은 변장된 유일한 기술이며 이를 통해 비존재의 귀속 문제를 해결할 수 있다고 주장했다. 이 입장은 기술주의라고 불리게 되었다.

더불어, 러셀은 프레게의 술어 논리를 주요 철학적 방법으로 채택했는데, 이 방법이 철학적 문제의 근본 구조를 드러낼 수 있다고 생각했다. 논리 형식은 구문론에 의해 명확해질 수 있다는 것이다. 예를 들어, 영어 단어 "is"(이다)는 세 가지 뚜렷한 의미를 가지며, 술어 논리는 이를 다음과 같이 표현할 수 있다.

- "고양이가 자고 ''있다''" 문장에서, 술어의 "is"는 "x는 P이다" (P(x)로 표시)를 의미한다.

- "고양이가 ''있다''" 문장에서, 존재의 "is"는 "어떤 x가 있다" (∃x)를 의미한다.

- "3은 6의 절반''이다''" 문장에서, 동일성의 "is"는 "x는 y와 같다" (x=y)를 의미한다.

1910년부터 1930년까지 프레게, 러셀, 무어, 그리고 러셀의 제자 루트비히 비트겐슈타인과 같은 분석 철학자들은 철학적 분석을 위해 이상적인 언어를 만드는 것을 강조했다. 이는 그들이 보기에 종종 철학을 혼란스럽게 만드는 일상 언어의 모호성에서 벗어나기 위함이었다. 이 시기 그들은 철학적 명제가 어떻게 만들어지는지를 형식화하기 위해 형식 논리를 사용하여 언어와 철학적 문제를 이해하고자 했다.

제2차 세계 대전 이후, 1940년대 후반부터 1950년대에 이르기까지 분석 철학은 일상 언어 분석과 관련을 맺게 되었다. 이로 인해 두 가지 주요 흐름이 나타났다. 《철학적 탐구》(1953)에서 시작된 언어 분석의 한 흐름은 비트겐슈타인의 후기 철학을 이어갔으며, 이는 그의 초기 작품인 《논리철학 논고》와는 현저한 차이를 보였다. 프랭크 램지가 《논리철학 논고》에서 색과 논리 형식에 대해 제기한 비판은 비트겐슈타인이 그의 초기 철학에 대해 처음으로 의문을 품게 된 계기가 되었다. 철학자들은 이들을 구분하여 "초기 비트겐슈타인"과 "후기 비트겐슈타인"으로 언급한다. 후기 철학에서 비트겐슈타인은 "언어 게임" 개념을 발전시키고, 이전의 의미에 대한 그림 이론 대신 사용으로서의 의미 이론을 옹호한다. 또한 사적 언어 논증과 가족 유사성의 개념도 포함하고 있다.

옥스퍼드 대학교의 철학은 초기 분석 철학자들(초기 비트겐슈타인 포함)과는 대조적인 경향을 보였다. 초기 분석 철학자들은 철학자가 이상적인 언어를 구성하여 자연어의 기만적인 함정을 피해야 한다고 생각했다. 반면, 무어의 ''상식''(Common Sense)과 후기 비트겐슈타인의 조용주의로 인식된 것에 영향을 받은 옥스퍼드 철학자들은, 일상 언어가 이미 전통적인 철학 이론이나 문제의 공식화에서 인식되지 않는 미묘한 구분을 많이 나타낸다고 주장했다.

논리 실증주의와 같은 학파는 문화, 언어, 역사적 조건과 같은 우발적 요인과 분리된 보편적인 것으로 여겨지는 논리적 용어를 강조하는 반면, 일상 언어 철학은 일반 사람들이 언어를 사용하는 방식을 강조한다. 1950년대에 가장 두드러진 일상 언어 철학자들은 P. F. 스트로슨, J. L. 오스틴, 길버트 라일이었다.[48]

일상 언어 철학자들은 종종 철학적 문제들이 일상 언어의 오해의 결과임을 보여줌으로써 이를 해결하려 했다. 라일은 ''마음의 개념''(The Concept of Mind, 1949)에서 데카르트의 정신-육체 이원론을 비판하며, "데카르트의 신화"를 "범주 오류"를 인식함으로써 제거해야 한다고 주장했다. 스트로슨은 러셀의 유명한 "On Denoting" 논문에서 설명된 기술 이론을 비판하는 "On Referring"(1950)이라는 논문으로 처음 알려지게 되었다. 그의 저서 ''개인''(Individuals, 1959)에서 스트로슨은 기본적인 개별자에 대한 우리의 개념을 탐구한다. 오스틴은 사후 출판된 ''말을 사용하여 무엇을 할 것인가''(How to Do Things with Words, 1962)에서 언어 행위 이론과 단어가 단순히 말하는 것뿐만 아니라 수행 발화("약속한다" 등)를 할 수 있는 능력을 강조했다. 이는 여러 분야에서 이른바 수행적 전환을 시작하는 데 영향을 미쳤다. ''지각과 감각''(Sense and Sensibilia, 1962)에서 오스틴은 감각 자료 이론을 비판했다.

프레게는 표준적인 진리 이론에 의문을 제기했으며, 때로는 진리 중복 이론을 옹호했다. 프랭크 램지 또한 중복 이론을 옹호했다. 알프레드 타르스키는 진리의 의미론적 이론을 제시했다.[72][73] 케빈 멀리건, 피터 시몬스, 배리 스미스는 《진리-창조자》(1984)에서 진리-창조자 아이디어를 진리 대응 이론에 대한 기여로 도입했다.[74] 진리-창조자는 진리-보유자와 대조된다.

언어적 전회를 고려할 때, 분석철학에서 논리학, 형이상학, 언어철학을 구분하기 어려울 수 있다. 언어철학은 지난 40년 동안 활동이 줄어든 주제로 평가받는데, 오늘날 주요 철학자들이 이를 주요 연구 주제로 삼는 경우가 거의 없다는 사실이 이를 뒷받침한다. 논쟁은 여전히 치열하지만, 프레게, 러셀, 비트겐슈타인, 오스틴, 타르스키, 콰인 등 20세기 전반기 저자들의 영향을 여전히 강하게 받고 있다.

솔 크립키는 양상 논리에 대한 의미론을 제공했다. 그의 저서 ''이름과 필연성''(1980)에서 크립키는 지시의 인과 이론으로 기술주의 이론에 도전했다. 그는 이 책에서 고정 지시어라는 용어를 도입했다. 한 저자에 따르면, "언어 철학에서 ''이름과 필연성''은 역대 가장 중요한 작품 중 하나이다."[55] 루스 바칸 마커스 또한 기술주의에 도전했다. 키스 도넬란도 마찬가지였다.[95]

힐러리 퍼트넘은 의미론적 외재주의, 즉 단어의 의미가 심리적인 것이 아니라는 관점을 옹호하기 위해 트윈 어스 사고 실험을 사용했다. 도널드 데이비드슨은 늪지인(Swampman) 사고 실험을 통해 의미론적 외재주의를 옹호한다.

크립키는 ''규칙과 사적 언어에 대한 비트겐슈타인''에서 우리가 언어를 사용할 때 규칙을 따르는 것이 가능하지 않다는 역설을 제시하여 의미라는 개념 자체에 의문을 제기한다. 크립키는 이 역설을 "철학이 지금까지 본 가장 급진적이고 독창적인 회의론적 문제"라고 평가했다. 혼성어인 "Kripkenstein"은 크립키가 비트겐슈타인을 해석한 견해를 가진 가상의 인물을 지칭하는 용어로 만들어졌다.

또 다른 영향력 있는 철학자인 파벨 티치는 자연 언어의 논리적 분석에 대한 독창적인 이론인 투명 의도 논리를 시작했다. 이 이론은 우리가 문장의 의미를 이해할 때 배우고, 알고, 전달할 수 있는 것이 정확히 무엇인지 규명하는 문제에 집중한다. 폴 그라이스와 그의 격률, 그리고 함축 이론은 화용론이라는 학문을 정립하는 데 기여했다.

4. 2. 과학철학

과학과 과학철학은 또한 분석 형이상학에서 점점 더 중요한 역할을 해왔다. 특수 상대성 이론은 시간 철학에 심오한 영향을 미쳤으며, 양자 물리학은 자유 의지 논쟁에서 일상적으로 논의된다.[51] 과학적 증거에 부여되는 중요성은 철학자들이 과학적 실재론과 자연주의에 헌신하기 때문이다. 반면, 철학에 과학을 사용하는 것에 대한 헌신을 과학만능주의로 보는 사람들도 있다.칼 헴펠은 확인 이론 또는 베이즈주의 인식론을 옹호했으며, 유명한 까마귀 역설을 소개했다.[118]

칼 포퍼는[119] 그의 저서 《탐구의 논리(The Logic of Scientific Discovery)》에서 논리 실증주의의 입장에 대한 반작용으로 과학 철학에서 반증의 역할을 강조하며 구분 문제를 해결하고자 했다.

뒤엠-콰인 명제 또는 과소 결정 문제는 어떠한 가설도 단독으로 이해될 수 없다고 주장하며, 이는 확증 전체론이라고 불리는 관점이다.[52]

논리 실증주의자들과 포퍼에 대한 반작용으로, 지난 40년간의 과학 철학 논의는 사회적 구성주의와 인지적 상대주의 과학 이론이 지배했다. 콰인과 뒤엠에 이어, 후속 이론들은 이론 의존성을 강조했다. 토머스 새뮤얼 쿤은 패러다임 전환을, 폴 파이어아벤트는 인식론적 아나키즘을 제창하며, 이러한 논의에 중요한 영향을 미쳤다.[120]

생물철학 또한 상당한 성장을 겪었으며, 특히 최근 몇 년 동안 진화의 본질, 특히 자연 선택에 대한 상당한 논쟁이 있었다는 점이 주목할 만하다.[121] 대니얼 데닛은 1995년 저서 ''다윈의 위험한 생각''에서 신다윈주의를 옹호하며 이 논쟁의 선두에 섰고,[122] 제리 포더는 자연 선택을 비판한다.

4. 3. 심리철학 (마음철학)

존 설은 20세기 동안 언어 철학에 대한 집중이 마음 철학에 대한 강조로 대체되었다고 주장한다.[96]

20세기 전반기 분석 철학에서는 논리 실증주의자들의 검증주의에 영향을 받은 논리적 행동주의가 가장 두드러진 마음 철학 이론이었다.[97] 그러나 행동주의는 이후 유형 물리주의나 기능주의와 같은 입장들에 밀려 점차 영향력을 잃었다. 이 시기 마음 철학의 주제들은 인지 과학의 발전과 맞물려 마음의 모듈성이나 심리적 생득주의와 같은 문제들과 깊은 관련을 맺게 되었다.

한편, 옥스퍼드 대학교를 중심으로 발전한 일상 언어 철학은 마음 철학에도 중요한 영향을 미쳤다. 이 학파의 대표적인 철학자 중 한 명인 길버트 라일은 그의 저서 ''마음의 개념''(The Concept of Mind, 1949)에서 데카르트의 전통적인 정신-육체 이원론을 "기계 속의 유령"이라는 비판적인 용어로 지칭하며, 이것이 언어 사용의 혼동에서 비롯된 범주 오류라고 주장했다. 라일은 이러한 분석을 통해 전통적인 심신 문제를 해소하고자 했다.

분석철학 내에서 이원론적 입장이 완전히 사라진 것은 아니었다. 최근에는 속성 이원론과 같은 새로운 형태의 이원론이 다시 주목받고 있으며, 데이비드 차머스가 이 흐름을 이끄는 대표적인 철학자로 꼽힌다.[99] 크립키 역시 이원론을 지지하는 논증을 제시한 바 있다.[100]

토마스 네이글은 "박쥐가 된다는 것은 무엇인가?"라는 유명한 논문을 통해 의식의 주관적 측면, 즉 퀄리아를 설명하기 어렵다는 점을 들어 유물론적 설명의 한계를 지적했다. 프랭크 잭슨 역시 지식 논증을 통해 물리적 사실만으로는 설명되지 않는 퀄리아의 존재를 옹호하며 유물론에 도전했다.

최근 몇 년간 마음 철학 연구의 핵심 주제는 의식과 지각 철학이었다. 의식에 대한 글로벌 신경 작업 공간 모델과 같은 접근법에 대한 전반적인 공감대가 형성되고 있지만,[101] 구체적인 이론에 대해서는 다양한 견해가 존재한다. 대표적인 이론으로는 존 설의 소박 실재론, 프레드 드레츠키와 마이클 타예의 표상주의, 대니얼 데닛의 이질 현상학, 그리고 상위 이론 등이 있다. 상위 이론 내에서도 데이비드 M. 로젠탈이 주장하는 상위 사고(HOT) 모델과 데이비드 암스트롱, 윌리엄 라이칸 등이 지지하는 상위 지각(HOP) 모델 등으로 나뉜다. 로버트 반 굴릭은 대안적인 상위 이론으로 상위 글로벌 상태(HOGS) 모델을 제시했다.[102]

4. 4. 윤리학

분석 철학 초기에는 경험론과 수리 논리에 대한 강한 지향 때문에 윤리적 영역에 대한 탐구가 충분히 엄밀하지 않다고 여겨졌다.[77] 그러나 평범한 언어 철학자들이 등장하면서 윤리학은 분석 철학 내에서 중요한 탐구 영역으로 자리 잡았다.[77] 분석 철학 전통 안에서 활동하는 철학자들은 도덕 철학을 크게 세 가지 주요 유형으로 구분한다.- 메타 윤리학: 도덕적 용어와 개념 자체를 연구한다.[78] 예를 들어 '옳다', '그르다', '선하다', '악하다'와 같은 용어의 의미와 본질을 탐구한다.

- 규범 윤리학: 어떤 행위가 옳고 그른지, 무엇이 도덕적으로 가치 있는지에 대한 규범적 판단을 검토하고 생성한다. 즉, "어떻게 살아야 하는가?" 또는 "무엇이 옳은 행위인가?"와 같은 질문에 답하고자 한다.

- 응용 윤리학: 기존의 규범적 원칙들을 구체적이고 현실적인 문제 상황에 적용하는 방법을 연구한다. 특히 새로운 기술 발전이나 과학적 발견으로 인해 발생하는 윤리적 딜레마를 다룬다.

흄의 유명한 당위 문제와 같이, 20세기 메타 윤리학에서는 도덕적 진술의 본질에 대한 논의가 활발했다. 20세기 전반기에는 규범 윤리에 대한 회의적인 시각이 있었으나, 현대 규범 윤리는 주로 결과주의, 덕 윤리, 의무론이라는 세 가지 주요 학파를 중심으로 논의가 이루어지고 있다.

1970년대 이후 분석 철학의 중요한 특징 중 하나는 응용 윤리학의 부상이다. 이는 윤리학이 단순히 이론적인 탐구에 머무르지 않고, 인간의 가치와 실제 삶, 사회적 상호작용에 직접적인 영향을 미치는 실천적인 문제들에 관심을 갖게 되었음을 의미한다.[82] 응용 윤리학에서 특히 주목받는 주제로는 환경 윤리, 동물 권리, 그리고 생명 윤리 분야에서 제기되는 다양한 문제들이 있다.[83][84][85] 교육 분야에서는 학교 내 처벌 문제, 동등한 기회 보장, 민주주의 교육과 같은 주제들이 응용 윤리학의 관점에서 다루어졌다.[86]

현대의 분석 정치철학, 특히 윤리학과 밀접하게 연관된 정의론 분야에서는 존 롤스의 영향이 크다. 롤스는 1971년 저서 ''정의론''을 통해 사회 계약론에 기반한 자유주의적 평등주의 분배 정의론을 제시하며 큰 반향을 일으켰다. 그는 '원초적 입장'과 '무지의 베일'이라는 사고 실험을 통해 공정한 사회의 원칙을 도출하고자 했다.

롤스의 이론에 대한 주요 반론 중 하나는 그의 동료였던 로버트 노직이 제시했다. 노직은 1974년 저서 ''무정부, 국가, 유토피아''에서 개인의 권리와 자유를 최우선으로 하는 자유지상주의적 입장을 강력하게 옹호하며, 롤스의 분배 정의론에 비판을 제기했다. 노직의 이론은 최소 국가론과 자유 시장 경제를 정당화하는 논리로 활용되기도 한다.

4. 5. 형이상학 (분석 형이상학)

초기 분석철학과의 눈에 띄는 차이점 중 하나는 20세기 후반 형이상학적 이론의 부활이다. 논리 실증주의의 쇠퇴와 후기 비트겐슈타인의 영향 속에서 형이상학은 다시 활발한 연구 주제가 되었다. 많은 논의는 과거로부터 이어져 왔지만, 여전히 활발하게 진행되고 있다.[51]보편자 문제에 대한 논의에서, 호주의 데이비드 말렛 암스트롱은 일종의 중도 실재론을 옹호했다.[60][61] 반면, 콰인과 데이비드 루이스는 유명론을 지지했다.[59]

부분과 전체의 관계를 형식적으로 연구하는 미시론이라는 용어는 폴란드 철학자 스타니스와프 레스니에프스키가 만들었으며, 이는 소크라테스 이전 철학 시대까지 거슬러 올라가는 주제이다.[62] 데이비드 루이스는 영속주의를 지지하며 '검댕(gunk)'이라는 용어를 도입했다. 피터 반 인와겐은 살아있는 존재를 예외로 하는 미시적 허무주의를 주장하며, 이를 유기체론이라고 불렀다.

자유 의지 문제와 관련하여, 피터 반 인와겐은 1983년 저서 《자유 의지에 대한 에세이(An Essay on Free Will)》를 통해 주류 분석 철학에서 자유지상주의를 다시 활발하게 논의하는 데 중요한 역할을 했다. 그는 이 책에서 귀결 논증을 제시하고, 자유 의지가 결정론과 양립 불가능하다는 비양립 가능성이라는 용어를 도입하여, 자유 의지와 결정론이 양립 가능하다고 보는 양립 가능성과 대조를 이루었다. 찰리 브로드 역시 이전에 유사한 주장을 한 바 있다.

존 로크 이후 철학자들은 개인 정체성 문제에도 관심을 기울여왔다. 데릭 파핏은 1984년 저서 『이성과 인격』에서 다발 이론의 한 형태를 옹호했으며, 데이비드 루이스는 여기서도 영속주의를 주장했다. 버나드 윌리엄스는 1970년 논문 「자아와 미래(The Self and the Future)」에서 개인 정체성은 정신적 연속성보다는 신체적 정체성에 기반한다고 주장했다.[63]

라이프니츠 이후 논의되어 온 충분 근거율(PSR)에 대해서는 피터 반 인와겐이 비판적인 입장을 취했으며, 알렉산더 프루스는 이를 옹호한다.[64]

분석적 시간 철학은 영국의 관념론자 J. M. E. 맥테가트의 1908년 논문 "시간의 비실재성"에서 기원을 찾을 수 있다. 맥테가트는 이 논문에서 시간의 동적인 측면(과거, 현재, 미래)을 다루는 A-이론(긴장 이론)과 시간의 흐름, 그리고 정적인 측면(더 이전, 동시, 더 이후)을 다루는 B-이론(비긴장 이론)을 구분했다. 영원주의는 과거, 현재, 미래가 모두 동등하게 실재한다고 주장하는 반면, 현재주의는 현재만이 실재한다고 주장한다.[65] 특수 상대성 이론은 B-이론을 지지하는 것으로 해석되기도 한다. 데이비드 루이스의 영속주의 또는 4차원주의는 B-이론을 필요로 한다.[66] A. N. 프라이어는 긴장 논리를 창시했으며 A-이론을 옹호했다.

5. 분석철학과 한국

제2차 세계 대전 이후 분석 철학은 다루는 주제가 점차 다양해지고 있다.[127] 특히 행위론[127]이나 형이상학 (분석 형이상학)과 같은 분야에 대한 논의가 활발해졌다.

또한 분석 철학의 방법론을 다른 학문 분야에 적용하려는 학제적인 시도도 이루어지고 있다. 대표적인 예로 분석 법학, 분석적 마르크스주의, 분석적 정치 철학[128], 분석 미학[129] 등을 들 수 있다. 한국에서도 전통적으로 대륙철학의 영향이 강했지만, 점차 사회과학, 법학, 윤리학 등 실천적인 학문 분야를 중심으로 분석철학의 방법론을 활용하는 경향이 나타나고 있다.

분석 철학의 관점에서 플라톤, 아리스토텔레스를 비롯한 서양 고대 철학자나 철학사를 다시 해석하려는 연구도 진행 중이다.[130][131][132]

이와 비슷하게 불교 철학, 인도 철학, 중국 철학, 니시다 철학 등 동양 철학을 분석 철학의 시각에서 재해석하려는 움직임도 있다.[133][134] 2010년대에는 일본 교토 대학을 중심으로 "분석 아시아 철학"이라는 국제 공동 연구 프로젝트가 시작되기도 했다.[133][134] 이러한 동양 철학에 대한 분석 철학적 접근은 한국 학계에서도 점차 관심을 받고 있는 분야이다.

5. 1. 한국의 주요 분석철학자

(내용 없음)참조

[1]

서적

A Companion to Analytic Philosophy

Blackwell Publishers Ltd

2001

[2]

서적

Contemporary Philosophy in the United States

Blackwell

2003

[3]

학술지

Was Wittgenstein an Analytic Philosopher?

2004

[4]

서적

The Penguin Dictionary of Philosophy

Penguin

2005

[5]

웹사이트

"Analytic" and "Continental" Philosophy

https://web.archive.[...]

2006-11-15

[6]

서적

The Making of a Philosopher: My Journey through Twentieth-Century Philosophy

HarperCollins

2002

[7]

서적

The dawn of analysis

Princeton Univ. Press

2003

[8]

서적

(정보 부족)

1993

[9]

서적

Twentieth-Century Analytic Philosophy

Columbia University Press

2000

[10]

서적

(정보 부족)

2000

[11]

서적

What Is Analytic Philosophy?

Cambridge University Press

2008

[12]

웹사이트

Bernard Williams on Philosophy's Need for History

https://pages.uorego[...]

2022-03-01

[13]

서적

Philosophie analytique et histoire de la philosophie: actes du colloque (Université de Nantes, 1991)

https://books.google[...]

J. Vrin

2023-08-28

[14]

서적

Philosophie lehren: Ein Buch zur philosophischen Hochschuldidaktik

https://books.google[...]

Felix Meiner Verlag

2023-08-28

[15]

서적

What is Analytic Philosophy?

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2023-08-28

[16]

웹사이트

Analytic Philosophy Internet Encyclopedia of Philosophy

http://www.iep.utm.e[...]

Iep.utm.edu

[17]

서적

What Is Analytic Philosophy?

Cambridge University Press

2008

[18]

서적

Continental philosophy a very short introduction

http://worldcat.org/[...]

Oxford University Press

2001

[19]

서적

Philosophy 2: Further through the Subject

Oxford University Press

1998

[20]

서적

The Dialogue of Reason: An Analysis of Analytical Philosophy

Oxford University Press

1986

[21]

서적

Analytic philosophy : classic readings

Wadsworth/Thomson Learning

2002

[22]

서적

Analytic and Continental Philosophy: Methods and Perspectives. Proceedings of the 37th International Wittgenstein Symposium

https://books.google[...]

De Gruyter

2023-08-28

[23]

서적

What is Analytic Philosophy?

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2023-08-28

[24]

서적

Nietzsche's Thus Spoke Zarathustra: Before Sunrise

https://books.google[...]

Bloomsbury Publishing

2011-11-03

[25]

서적

What is Analytic Philosophy?

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2023-08-28

[26]

학술지

Writing history for the ahistorical: Analytic philosophy and its past

https://doi.org/10.1[...]

2009-03-01

[27]

웹사이트

The Historiography of Analytic Philosophy

https://www.oxfordha[...]

2013-06-20

[28]

서적

(정보 부족)

1993

[29]

서적

(정보 부족)

1993

[30]

서적

Empty Names, Fiction and the Puzzles of Non-Existence

2000

[31]

서적

Frege plagiarized the Stoics

University of Chicago Press

2021

[32]

학술지

Husserl on a Logic that Failed

1980

[33]

웹사이트

Frege's theory of reference

https://www3.nd.edu/[...]

2011

[34]

서적

(정보 부족)

1993

[35]

백과사전

History of Logic

1961

[36]

서적

The Oxford Handbook of The History of Analytic Philosophy

Oxford University Press

[37]

논문

Perspectives on Twentieth Century Philosophy: A Reply to Tom Rockmore

[38]

서적

Philosophy of Meaning, Knowledge and Value in the Twentieth Century: Routledge History of Philosophy Volume 10

https://books.google[...]

Routledge

2012-10-12

[39]

문서

[40]

논문

On Denoting

http://www.fh-augsbu[...]

[41]

문서

Metaphysics

https://books.google[...]

[42]

서적

Contemporary Analytic Philosophy, Second Edition

Prentice Hall

[43]

서적

Bertrand Russell: A Political Life

Farrar, Straus and Giroux

[44]

뉴스

Savants Move to Abandon Metaphysical Philosophy

https://indystar.new[...]

Baltimore Sun

1935-12-31

[45]

서적

The Logical Structure of the World

Felix Meiner Verlag

[46]

서적

An Enquiry Concerning Human Understanding

[47]

논문

What Are the Modern Classics? The Baruch Poll of Great Philosophy in the Twentieth Century

[48]

백과사전

John Langshaw Austin

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2020-07-21

[49]

간행물

Idealism in Australia and New Zealand

http://setis.library[...]

2007-05-01

[50]

뉴스

Obituary: Georg Henrik von Wright

https://www.theguard[...]

The Guardian

2003-07-04

[51]

서적

Metaphysics: The Big Questions

[52]

논문

Two Dogmas of Empiricism

https://courses.cs.s[...]

[53]

논문

Does Ontology Rest on a Mistake?

https://www.mit.edu/[...]

[54]

서적

Theory and Reality

University of Chicago

[55]

서적

Necessary Truths

Princeton University Press

2004-10-01

[56]

서적

Oxford Studies in Metaphysics, Volume 1

Oxford University Press

[57]

백과사전

Natural Kinds

https://plato.stanfo[...]

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2024-04-22

[58]

서적

Lewis on Causation

John Wiley & Sons, Ltd

2015-03-06

[59]

논문

Against structural universals

1986-03-01

[60]

백과사전

Armstrong, David Malet (1926–2014)

https://www.rep.rout[...]

Routledge

2020-07-21

[61]

서적

Universals and scientific realism

Cambridge Univ. Press

[62]

서적

Mereology

OUP Oxford

[63]

서적

Identity, Personal Identity, and the Self

https://books.google[...]

[64]

문서

Leibnizian Cosmological Arguments

[65]

문서

[66]

서적

Personal Identity and Resurrection

https://books.google[...]

[67]

웹사이트

Logical Pluralism

https://global.oup.c[...]

global.oup.com

[68]

논문

Is Justified True Belief Knowledge?

https://halshs.archi[...]

Routledge

2020-07-15

[69]

문서

The Web of Belief

[70]

서적

Recent Work on the Internalism–Externalism Controversy

Wiley-Blackwell

[71]

서적

Logic, Epistemology, and the Unity of Science

Springer Science & Business Media

[72]

학술지

Alfred Tarski's Work in Model Theory

ASL

1986-12

[73]

문서

Feferman & Feferman

[74]

학술지

Truth-Makers

https://philpapers.o[...]

1984

[75]

백과사전

The Epistemic Closure Principle

Metaphysics Research Lab, Stanford University

2001-12-31

[76]

학술지

Epistemological Contextualism: Problems and Prospects

[77]

서적

A Brief History of Analytic Philosophy: From Russell to Rawls

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

[78]

서적

Key Terms in Ethics

Continuum International Publishing Group

[79]

서적

The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect

https://www2.econ.ia[...]

Basil Blackwell

[80]

문서

Intention

Harvard University Press

[81]

문서

Ethics and the Limits of Philosophy

[82]

서적

Philosophical Perspectives on Communalism and Morality in African Traditions

Lexington Books

[83]

백과사전

Environmental Ethics

http://plato.stanfor[...]

2002

[84]

백과사전

The Moral Status of Animals

http://plato.stanfor[...]

2003

[85]

백과사전

Virtue Ethics

http://plato.stanfor[...]

2003

[86]

서적

Methods in Philosophy of Education

https://archive.org/[...]

Routledge

[87]

서적

Feeling and Form: A Theory of Art

[88]

서적

Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols

Bobbs-Merrill

[89]

서적

Introduction: Aesthetics Today

Blackwell Publishing

[90]

백과사전

The Definition of Art

http://plato.stanfor[...]

2007-10-23

[91]

서적

Love and Beauty

Princeton University Press

[92]

학술지

How Is a Theory of the Sublime Possible?

[93]

서적

A New Theory of Beauty

Princeton University Press

[94]

서적

A History of Six Ideas: an essay in aesthetics

https://books.google[...]

PWN/Polish Scientific Publishers

1980

[95]

문서

Reference and Definite Descriptions

[96]

인터뷰

Reality Principles: An Interview with John R. Searle

http://www.reason.co[...]

2000-02

[97]

백과사전

Behaviorism

http://plato.stanfor[...]

2010-09

[98]

문서

Brains and Behavior

[99]

백과사전

Dualism

[100]

웹사이트

Kripke on the distinctness of the mind from the body

https://www3.nd.edu/[...]

2024-04-22

[101]

학술지

Are we explaining consciousness yet?

[102]

문서

Mirror Mirror – Is That All?

http://web.syr.edu/~[...]

MIT Press

2006

[103]

웹사이트

Great Moments in Logic

http://consequently.[...]

2006

[104]

학술지

The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. Richard Courant lecture in mathematical sciences delivered at New York University, May 11, 1959

http://www.dartmouth[...]

[105]

문서

Infinity: An Essay In Metaphysics

[106]

문서

Quine, On What There Is

[107]

문서

The Reason's Proper Study: Essays Towards a Neo-Fregean Philosophy of Mathematics

[108]

서적

Analytic philosophy of religion

https://books.google[...]

Kluwer

2002

[109]

서적

Reason and Religious Belief

2003

[110]

웹사이트

Emeritae and Emeriti // Department of Philosophy // University of Notre Dame

http://philosophy.nd[...]

2013-08-31

[111]

서적

The Miracle of Theism: Arguments For and Against the Existence of God

1982

[112]

서적

The Virtue of Faith And Other Essays in Philosophical Theology

1987

[113]

서적

Wittgenstein and Kierkegaard: Religion, Individuality and Philosophical Method

1989

[114]

웹사이트

Wittgenstein Tolstoy and the Gospel in Brief (2001)

http://www.the-philo[...]

2024-04-11

[115]

서적

Philosophy's Cool Place

Cornell University Press

1999

[116]

백과사전

Fideism

[117]

문서

Wittgensteinian Fideism?

2005

[118]

서적

The Place of Probability in Science

Springer

2010

[119]

서적

The Logic of Scientific Discovery

Routledge

2002

[120]

문서

Glock 2008, p. 47.

[121]

서적

The Cambridge Companion to the Philosophy of Biology

Cambridge University Press

2007

[122]

서적

A Companion to the Philosophy of Biology

Blackwell Publishing

2008

[123]

서적

Continental Philosophy

Oxford University Press

2001-06-07

[124]

저널

分析哲学としての哲学/哲学としての分析哲学

2004

[125]

저널

The analytic‐continental divide in philosophical practice: An empirical study

https://onlinelibrar[...]

2021-10

[126]

서적

哲学:原典資料集

東京大学出版会

1993

[127]

저널

現代行為論の展開

https://doi.org/10.4[...]

2016

[128]

저널

分析的政治哲学の系譜論

https://koara.lib.ke[...]

2012

[129]

서적

分析美学基本論文集

勁草書房

2015

[130]

서적

プラトンを学ぶ人のために

世界思想社

2014

[131]

서적

アリストテレス的現代形而上学

春秋社

2015

[132]

서적

世界哲学のすすめ

筑摩書房

2024

[133]

웹사이트

京都大学大学院文学研究科 応用哲学・倫理学教育研究センター

http://www.cape.bun.[...]

2021-01-18

[134]

웹사이트

Members – Network for Analytic Asian Philosophy

http://www.aap.bun.k[...]

2021-01-18

[135]

서적

東洋の合理思想

法蔵館

2001

[136]

서적

ウィトゲンシュタインから道元へ 私説『正法眼蔵』

哲学書房

2003

[137]

저널

Ogden and Richards’ The Meaning of Meaning and early analytic philosophy

https://linkinghub.e[...]

2014-01

[138]

저널

リチャーズによる哲学的メタファー論の復活

https://doi.org/10.1[...]

2019

[139]

서적

論理的原子論の哲学

筑摩書房

2007

[140]

서적

Mencius on the Mind: Experiments in Multiple Definition

Harcourt, Brace

1932

[141]

서적

A Companion to Analytic Philosophy

[142]

간행물

최근 철학의 칸트적 경향

한국분석철학회

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com