오행

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

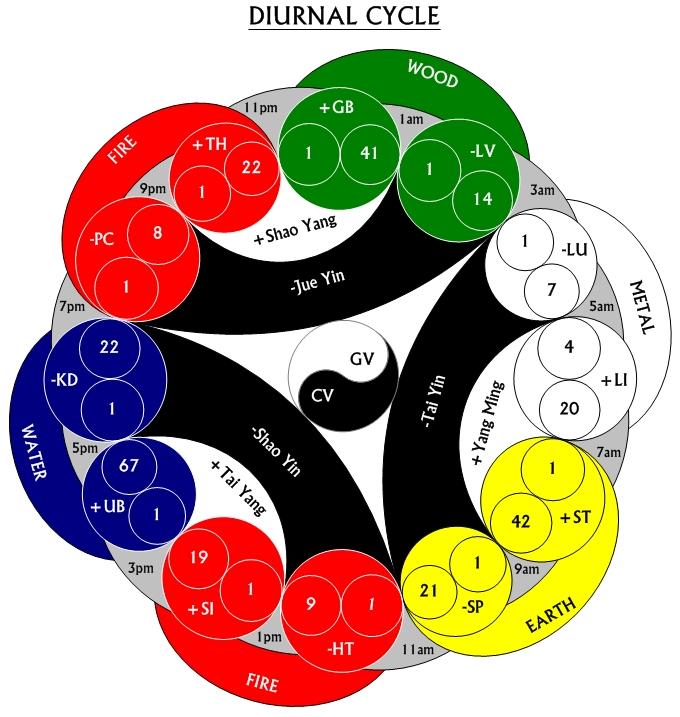

오행(五行)은 동양 철학의 핵심 개념으로, 우주 만물을 이루는 다섯 가지 기본 요소인 목(木), 화(火), 토(土), 금(金), 수(水)를 의미한다. 이 다섯 가지 요소는 상호 작용하며 변화하는 과정을 통해 자연 현상, 인체의 생리, 정치 체제 등 다양한 분야를 설명한다. 오행 사상은 중국에서 발전하여 한국, 일본 등 동아시아 문화 전반에 깊은 영향을 미쳤으며, 중의학, 풍수, 무술, 명리학 등 다양한 분야에서 활용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고대 원소 - 바유

바유는 힌두교와 불교에서 모두 중요한 신으로, 힌두교에서는 바람을 상징하며 불교에서는 풍천으로 불리며 북서쪽을 수호하는 존재이다. - 고대 원소 - 아카샤

아카샤는 산스크리트어로 에테르를 의미하며, 힌두교, 자이나교, 불교 등 인도 철학에서 물질 세계의 근본 원소, 공간, 무한한 공간 등 다양한 의미로 사용되는 개념이다. - 한국 철학 - 삼균주의

조소앙이 제창한 삼균주의는 개인, 민족, 국가 간 완전한 평등을 추구하며 정치, 경제, 교육의 균등을 통해 이상 사회를 건설하고자 하는 독립운동 이념으로, 손중산의 삼민주의, 서양 철학, 기독교적 평등주의의 영향을 받아 대한민국 임시정부 건국강령의 기반이 되었다. - 한국 철학 - 주체사상

주체사상은 자주, 자립, 자위를 핵심 원칙으로 하는 북한의 지배 이데올로기이자 마르크스-레닌주의에 대한 북한식 해석으로, 김일성-김정일주의로 이어지며 김씨 일가의 통치를 정당화하는 데 사용되지만, 이념적 성격과 적용에 대해서는 다양한 평가와 비판이 존재한다. - 사상사 - 마음

마음은 의식, 사고, 지각, 감정, 동기, 행동, 기억, 학습 등을 포괄하는 심리적 현상과 능력의 총체이며, 다양한 분야에서 연구되고 인간 삶의 중추적인 역할을 한다. - 사상사 - 운명

운명은 개인이나 집단에 영향을 주는 사건의 속성을 결정하는 힘으로 이해되며, 숙명과는 달리 노력으로 바뀔 수 있고, 다양한 문화와 철학에서 논의되어 온 핵심 개념이다.

2. 사상의 발전

역학(易學)에서 오행(五行)은 우주 만물의 변화 과정을 설명하는 다섯 가지 기본적인 움직임 또는 단계를 의미한다. 한자 그대로 풀이하면 다섯 오(五) 자와 다닐 행(行) 자로, '다섯 가지 걸음걸이' 또는 '다섯 가지 움직임'을 뜻한다. 이는 만물이 변화하는 방향이나 상태의 양상을 나타낸다. 예를 들어 사람이 배고픔, 졸음, 행복함 등을 느끼는 것을 각각의 상태로 나아가는 길을 걷는 것으로 비유할 수 있듯이, 우주 만물 역시 끊임없이 변화의 길을 걷는다고 보았다. 이러한 변화 속에서 발견된 원리를 체계화한 것이 바로 오행이다.

오행(五行)에 대한 생각은 이미 《서경》(書經)의 '홍범(洪範)' 편에서 나타난다.[43] '홍범'은 은나라의 유민(遺民)인 기자가 주나라 무왕에게 전한 내용을 기록한 것이라고 전해지지만, 이 전설을 그대로 믿기는 어렵다. 그럼에도 '홍범'은 《금문상서》 29편 중 하나로, 오행 사상이 오래전부터 존재했음을 짐작하게 한다. 다만 '홍범'에서 언급된 오행은 수(水), 화(火), 목(木), 금(金), 토(土)라는 다섯 가지 요소를 나열하는 데 그쳤으며, 이들의 순환이나 변화에 대해서는 자세히 설명하지 않았다.[43][33] '홍범' 편에서는 오행과 오미(五味)를 관련지어 해석하기도 했다.[33] 《서경》의 또 다른 편인 "감서(甘誓)"에도 '오행'이라는 단어가 등장하지만, 이것이 다섯 원소를 의미하는지는 불분명하며 다섯 행성의 운행을 나타낸다는 설도 있다.[32]

전국시대에 이르러 오행은 상생설(相生說)과 상극설(相剋說)이라는 이론으로 발전했다. 이를 통해 우주나 인간 사회의 현상을 오행의 상생과 상극 관계로 이해하고 예측하려는 사고방식, 즉 오행사상(五行思想)이 생겨났다. '상생(相生)'은 목(木)이 화(火)를 낳고, 화(火)는 토(土)를, 토(土)는 금(金)을, 금(金)은 수(水)를, 수(水)는 다시 목(木)을 낳는 순환 관계를 의미한다. '상극(相剋)'은 수(水)가 화(火)를 이기고, 화(火)는 금(金)을, 금(金)은 목(木)을, 목(木)은 토(土)를, 토(土)는 다시 수(水)를 이기는 관계를 말한다.[43] 전국 시대에는 음양가의 추연이나 잡가의 『여씨춘추』 등에 의해, 오행설에 기초한 왕조 교체설(五德終始說|오덕종시설중국어)이 형성되기도 했다.[34]

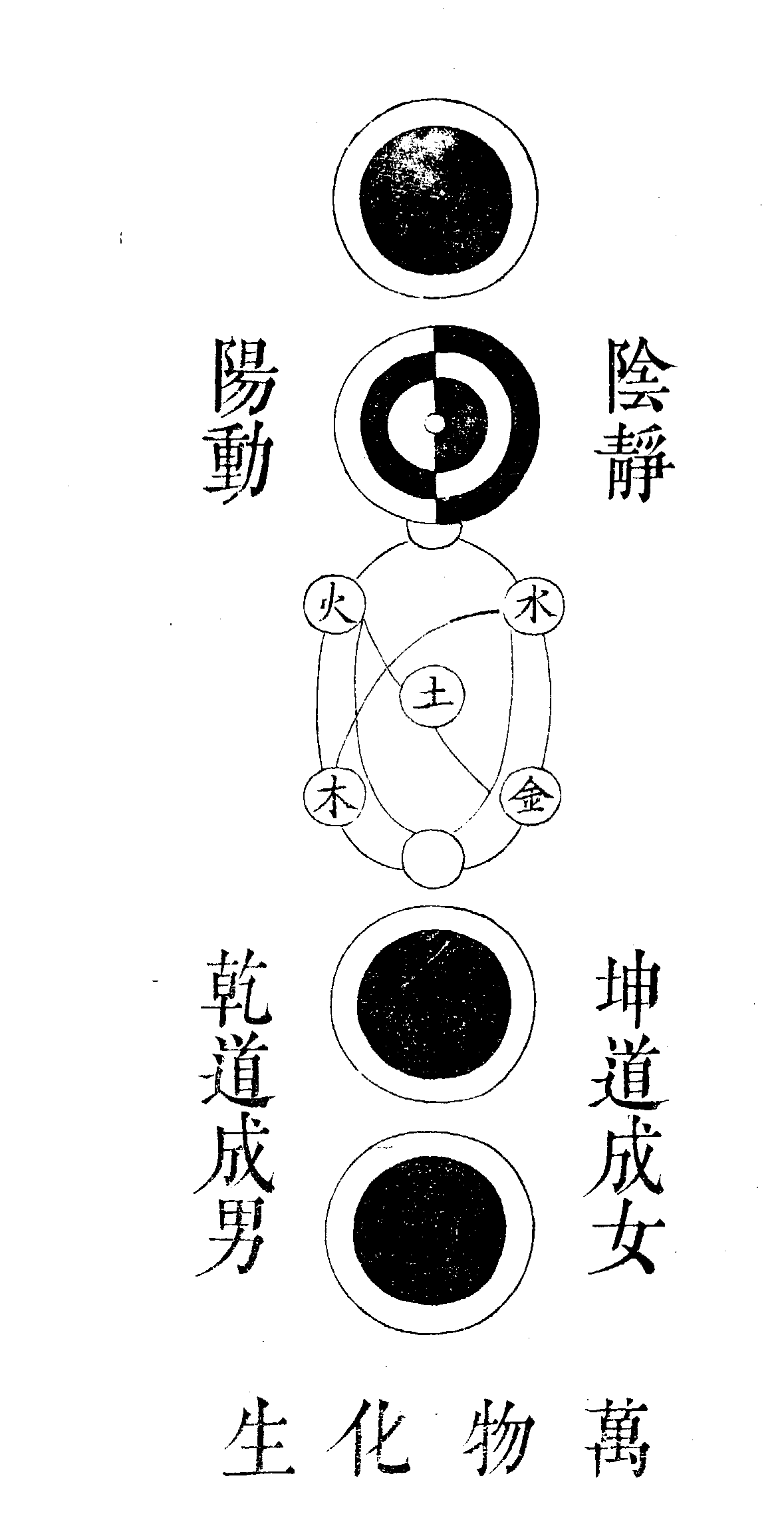

이후 오행 사상은 음양 사상과 결합하여 더욱 복잡하고 신비화되었다. 맹자보다 조금 뒤 시대 사람인 제나라의 추연(鄒衍)은 이러한 관념적 논리를 발전시켜 음양오행설(陰陽五行說)을 제창한 인물로 알려져 있다.[43] 본래 음양사상과 오행사상은 별개의 개념이었으나, 추연 이후, 특히 한대(漢代)에 들어서면서 두 사상을 결합하는 것이 일반화되었다. 이 신비적인 유심론은 현상 예측이나 역사 해석에도 널리 이용되었으며,[43] 왕조 교체설 역시 위서 등에 계승되었다.[35]

오행(五行)이라는 명칭의 유래에 대해서는 여러 설명이 있다. 원래 오행은 고대에 관측 가능했던 다섯 개의 주요 행성(목성, 토성, 수성, 화성, 금성)을 가리켰으며, 이들이 해와 달과 함께 지구의 생명력을 만드는 다섯 가지 힘으로 여겨졌다는 설이 있다. 이 때문에 '다섯'을 의미하는 五중국어와 '움직임' 또는 '행성'을 의미하는 行중국어(行星중국어, 움직이는 별)이 합쳐져 단어가 만들어졌다고 본다.[6] 기원전 168년 이전의 마왕퇴 백서 일부에서는 오행을 五德|오덕중국어, 즉 다섯 가지 덕목 및 오감과 연결하기도 한다.[7][8] 학자들은 오행 개념의 다양한 기원들이 한나라 시대에 여러 해석과 함께 하나의 체계로 통합되었다고 본다.[9]

오행 개념은 서양으로 소개될 때 "The Five Elements(5원소)"로 처음 번역되었는데, 이는 고대 그리스의 4원소설과의 유사성을 의도한 것이었다.[10][8] 이 번역은 전통 중국 의학, 특히 오행 침술 등에서 여전히 사용되지만,[11] 오해의 소지가 있다. 그리스의 4원소는 주로 물질의 형태나 양을 다루는 반면, 중국의 오행은 주로 과정, 변화, 성질과 관련이 깊다.[12] 예를 들어, 오행의 '목(木)'은 단순히 물질로서의 나무가 아니라 나무가 지닌 생명력이나 성장하는 기운으로 이해하는 것이 더 정확하다.[13] 이러한 이유로 중국학자 네이선 시빈은 1987년 "five phases(5상)"라는 번역을 제안했고,[14] 중국 의학사학자 만프레드 포케르트는 "Evolutive Phase(진화적 단계)"라는 용어를 제시했다.[15] 그러나 'phase(상)' 역시 오행의 모든 의미를 담기에는 부족하며, 어떤 맥락에서는 오행이 실제 물질을 지칭하기도 한다.[15] 현재 학계에서 비교적 널리 받아들여지는 번역은 마크 칼리노프스키가 제안한 "the five agents(5 기운 또는 5 동인)"이다.[16]

숫자 '오(五)'는 동서남북의 사방(四方)에 중앙(中央)을 더한 개념으로 여겨지기도 한다. 이는 중앙에 '오'를 배치한 『하도』와 『낙서』 그림에서 명확히 나타난다. 특히 『낙서』는 구궁도(九星図)의 형태를 띤다. 이 외에도 『좌전』에는 오교(五敎)·오절(五節, 음악)·오미(五味)·오색(五色)·오성(五聲)이, 『국어』에는 오미·오색·오성·오재(五材)·오관(五官) 등의 용어가 등장하여 오행과 관련된 다양한 개념들이 고대 중국 사회 전반에 걸쳐 활용되었음을 보여준다.[36]

3. 의미

처음에는 자연에서 쉽게 얻을 수 있는 다섯 가지 재료(나무, 불, 흙, 쇠, 물)의 개념에서 시작하여, 점차 만물을 구성하는 근본적인 원소 또는 기운의 개념으로 발전했다. 초기 개념에서 목(木)은 뭉쳐 있지만 부드러운 것, 화(火)는 정밀하지만 양이 적은 것, 토(土)는 실하지만 흩어지기 쉬운 것, 금(金)은 단단하고 강한 것, 수(水)는 양은 많으나 형태가 없는 것을 의미했다. 오행 이론을 처음 체계적으로 제시한 인물은 춘추전국시대 음양가의 대표적인 학자 추연으로 알려져 있으나, 그의 저작은 전해지지 않는다. 오늘날 우리가 접하는 오행 이론은 이후 음양설, 장상학, 상한론 등과 결합하여 발전했으며, 특히 한의학의 오행배당표가 대표적이다.

"오행"이라는 단어가 문헌상 처음 등장한 것은 고대 중국의 경전인 『서경』의 "감서(甘誓)"편과 "홍범(洪範)"편이다.[32] 특히 홍범편에서는 명확하게 화(火), 수(水), 목(木), 금(金), 토(土)의 다섯 가지 원소를 지칭하며 그 성질과 함께 오미(五味)와의 관련성을 설명하고 있다.[33]

전국 시대에는 추연이나 『여씨춘추』 등에 의해 오행설에 기반한 왕조 교체 이론인 오덕종시설(五德終始說)이 등장했다.[34] 한나라 시대에 이르러 오행설은 음양설과 결합하여 음양 오행설로 체계화되었고, 이는 동아시아 사상 전반에 큰 영향을 미쳤다.[35] 오행의 '오(五)'는 동서남북의 사방(四方)에 중앙(中央)을 더한 개념으로 해석되기도 하며, 이는 『하도』와 『낙서』 등의 그림에서도 나타난다. 고대 문헌에는 오행 외에도 오교(五敎), 오절(五節, 음악), 오미(五味), 오색(五色), 오성(五聲), 오재(五材), 오관(五官) 등 '다섯'과 관련된 다양한 개념들이 등장한다.[36]

오행은 자연 현상, 특히 사계절의 변화를 관찰하고 이를 추상화하여 만들어진 개념으로, 자연 현상뿐만 아니라 정치, 점술, 의학 등 다양한 분야에서 사물의 성질, 주기, 상호 작용 등을 설명하는 틀로 사용된다. 단순히 다섯 가지 기본 요소를 넘어, 변화 속에서 나타나는 다섯 가지 상태, 운동, 과정을 파악하는 데 중점을 둔다.

고대 동아시아에서는 사계절의 변화가 오행의 순환에 따라 일어난다고 생각했으며, 방위, 색깔, 맛, 감정, 인체 장기 등 세상의 거의 모든 현상과 사물을 오행에 배속시켜 이해하고자 했다. 예를 들어, 사계절에 해당하는 오행의 색깔(청, 적, 백, 흑)과 계절을 합쳐 청춘(靑春, 봄), 주하(朱夏, 여름), 백추(白秋, 가을), 현동(玄冬, 겨울)과 같은 표현이 생겨났다. 시인 기타하라 하쿠슈의 아호는 백추에서 유래했다.

다음은 오행과 관련된 다양한 개념들을 표로 정리한 것이다.

3. 1. 학문적 위치

일반적으로 오행을 동양철학의 일부로 이해하는 경우가 많다. 하지만 '동양철학'이라는 용어는 유가, 도가, 불가, 음양가 등 매우 넓고 때로는 서로 다른 개념들을 함께 묶어 부르기 때문에, 오행의 위치를 정확히 설명하기에는 부족함이 있다. 오행은 동양철학 중에서도 특히 음양가, 즉 역학(易學)에 속하는 이론으로 보는 것이 더 정확하다.역학은 고대 동북아시아에서 발전한 학문으로, 음양의 질서를 통해 우주의 원리를 파악하고자 했다. 일부 사람들이 점술의 도구로 사용하기도 했지만, 전통적으로는 유교에서 우주론의 중요한 일부로 연구되었다. 오늘날 존경받는 많은 유학자들도 역학을 중요하게 여기고 주역에 대한 깊이 있는 연구를 남겼다.

'오행'(五行)이라는 말은 본래 다섯 개의 주요 행성(목성, 토성, 수성, 화성, 금성)을 가리켰다. 이 다섯 행성은 해와 달과 함께 지구의 생명력을 만들어내는 다섯 가지 중요한 힘으로 여겨졌다. '오행'이라는 단어가 '다섯'을 뜻하는 한자 五|wǔzho와 '움직임'을 뜻하는 한자 行|xíngzho으로 이루어진 이유도 여기에 있다. 여기서 '움직임'(行)은 '행성'(行星)을 줄인 말인데, 중국어로 행성을 뜻하는 단어가 글자 그대로 '움직이는 별'(行星|xíngxīngzho)이기 때문이다.[6] 기원전 168년 이전에 쓰인 것으로 추정되는 일부 마왕퇴 백서에서는 '오행'을 '오덕'(五德|wǔdézho), 즉 다섯 가지 덕과 연결시키기도 한다.[7][8] 학자들은 오행 개념의 여러 기원들이 한나라 시대에 이르러 다양한 해석과 함께 하나의 체계적인 이론으로 통합되었다고 본다.[9]

'오행'은 서양에 처음 소개될 때 영어로 "The Five Elements(5원소)"로 번역되었다. 이는 고대 그리스의 4원소설과 유사점을 부각하려는 의도가 있었다.[10][8] 이러한 번역은 오늘날에도 전통 중국 의학 분야, 예를 들어 오행 침술과 같은 명칭에서 여전히 사용되고 있다.[11] 하지만 이러한 비유는 오해를 낳을 수 있다. 그리스의 4원소는 주로 물질의 형태나 양에 초점을 맞추는 반면, 오행은 "주로 과정, 변화, 그리고 성질에 관련되어 있다".[12] 예를 들어, 오행의 '목(木)'은 단순히 물질로서의 나무 자체보다는 나무가 가진 생명력이나 성장하는 기운으로 이해하는 것이 더 정확하다.[13] 이러한 이유로 중국학자 네이선 시빈은 1987년에 "five phases(5상)"라는 대안적인 번역을 제안했다.[14] 그러나 'phase(상)'라는 번역 역시 오행이 담고 있는 모든 의미를 포괄하지는 못한다. 어떤 맥락에서는 오행이 실제 물리적인 물질을 가리키기도 하기 때문이다.[15] 중국 의학사학자 만프레드 포케르트는 다소 복잡하지만 "Evolutive Phase(진화적 단계)"라는 용어를 제안하기도 했다.[15] 아마도 현대 학자들 사이에서 가장 널리 받아들여지는 번역은 마크 칼리노프스키가 제안한 "the five agents(5 기운)"일 것이다.[16]

4. 구성

오행은 다섯 가지 기본 요소와 이들 사이의 두 가지 주요 상관관계로 구성된다. 다섯 가지 요소는 목(木), 화(火), 토(土), 금(金), 수(水)이다. 두 가지 상관관계는 서로 돕고 생성하는 상생(相生)과 서로 제약하고 극복하는 상극(相剋)이다.

오행은 단순히 다섯 종류의 물질을 의미하는 것을 넘어, 자연 현상의 사계절 변화 관찰을 통해 추상화된 개념이다. 이는 자연 현상, 정치 체제, 점, 의료 등 다양한 분야의 배경이 되는 성질, 주기, 상호 작용 등을 설명하는 틀로 사용된다. 또한 변화하는 과정 속에서의 다섯 가지 상태, 운동, 과정을 파악하는 방식으로 이해되기도 한다.

4. 1. 다섯 가지 요소

을(乙)정(丁)

기(己)

신(辛)

계(癸)