소중화사상

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

2. 소중화사상의 개념과 기원

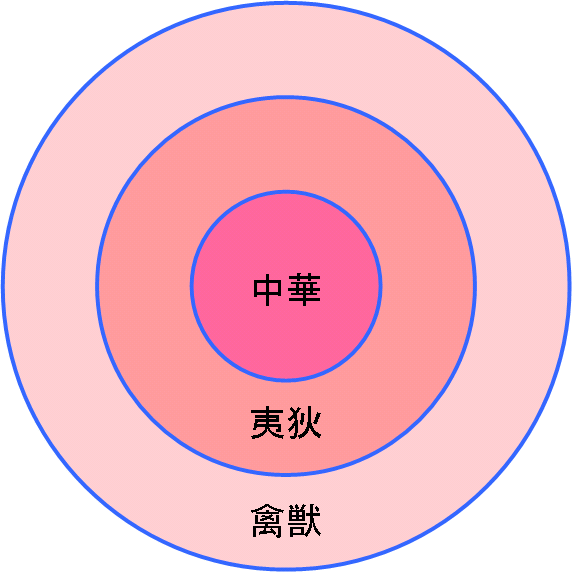

소중화사상은 중국의 중화 사상에서 파생된 개념으로, 중국 문화의 영향을 받은 주변 국가들이 자국을 '작은 중화(小中華)'로 인식하는 사상을 말한다. 고대 한족이 형성한 중화사상은 자신들의 문화를 기준으로 세계를 화이(華夷) 질서로 구분하는 세계관을 담고 있었으나, '중국성' 자체는 혈통이나 지리보다는 문화적 정체성에 따라 유동적으로 정의되기도 했다.[11]

중국 문화와 정치 사상의 영향을 받은 한국, 베트남, 일본 등 동아시아 국가들은 중국 문명을 받아들이면서 스스로를 중국 문화와 문명의 정당한 계승자로 여기는 경향을 보였다. 이러한 인식은 각국의 역사적 상황에 따라 다르게 나타났으며, 소중화사상으로 발전하는 배경이 되었다.

특히 조선은 유교 문명을 적극적으로 수용하고 중국 왕조와 사대 관계를 맺으며 스스로를 중화 문명의 정통 계승자로 여기는 소중화 의식을 강하게 발전시켰다.[45] 이는 중화 문명을 숭상하는 '숭화(崇華)'의 태도로 나타났으며, 조선 사회 전반에 깊은 영향을 미쳤다. 다만, 이러한 중화 중심적 사고는 때때로 조선 고유의 문화 발전을 저해하는 결과를 낳기도 했다. (예: 한글 창제 당시 일부 지식인들의 반발)

2. 1. 중화사상

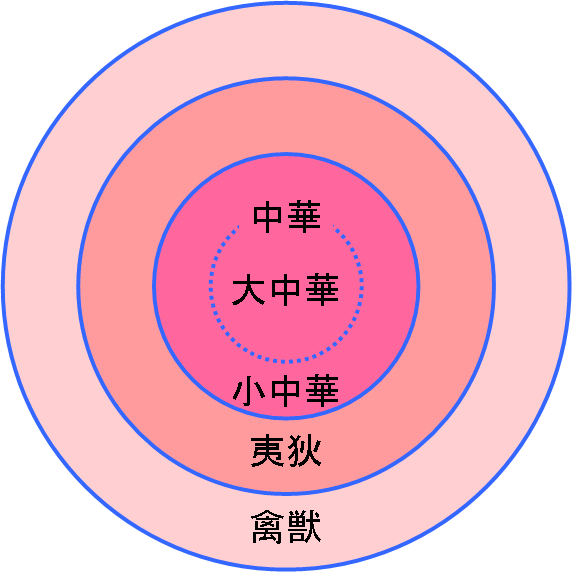

중화 사상(中華思想)은 고대 중국의 한족이 자신들의 문화적 우월성을 바탕으로 형성한 사상 체계로, 주변 민족과 국가에 큰 영향을 미쳤다. 이는 단순히 문화적 자부심을 넘어 지리적, 정치적 세계관까지 포함하는 개념이다. 중화사상 아래에서 중국 왕조들은 자신들을 세계의 중심으로 여기고, 주변 민족을 문화적으로 뒤떨어진 이적(夷狄)이나 심지어 금수(禽獸)로 여기며 구분 지었다(타자화). 이러한 세계관은 책봉 체제와 조공 관계를 통해 구체화되었으며, 중국 왕조는 이를 통해 주변 민족을 통제하고 그들을 교화(敎化)하려 했다.

그러나 고대부터 '중국'이라는 개념이나 영역은 민족이나 지리적 위치에 따라 고정된 것이 아니었다. 예를 들어, 춘추(春秋) 시대의 관점에 따르면, 문화적으로 '중국인'이 오랑캐의 방식을 따르면 오랑캐로 간주되고, 반대로 '오랑캐'가 중국의 방식을 받아들이면 중국인으로 인정받을 수 있었다.[11] 즉, '중국성'은 혈통보다는 문화적 정체성과 소속감에 따라 유동적으로 정의될 수 있는 개념이었다.

중국 문화와 정치 사상의 영향을 받은 한국, 베트남, 일본 등 동아시아의 여러 나라들은 전통적으로 중국을 가리키는 다양한 명칭을 사용하면서도, 때로는 스스로를 중국 문화와 문명의 정당한 계승자로 여기기도 했다.

중국 왕조의 이러한 세계관은 주변국에 각기 다른 방식으로 영향을 미쳤다. 베트남의 역대 왕조는 중국의 영향을 받았지만,[44] 대외적으로는 중국 황제의 신하로 행세하면서도 국내적으로는 황제를 칭하는 이중적인 체제를 운영하기도 했다. 예를 들어, 황제가 일찍 양위하고 태상황이 되어 중국과의 외교(조공)를 담당하고, 국내 정치는 새로운 황제가 맡는 방식이었다. 이 때문에 중국 기록과 베트남 기록에 나타나는 국왕의 재위 기간에 차이가 발생하기도 한다.

일본의 경우, 쇼토쿠 태자가 수나라 황제에게 보낸 국서에서 "해 뜨는 곳의 천자가 해 지는 곳의 천자에게"라고 칭하며 대등한 관계를 주장하거나, 남북조 시대 고다이고 천황이 명나라 주원장의 조공 요구를 무례하다며 사신을 처형한 사례처럼, 중국 중심의 화이관을 부정하고 대등한 외교 관계를 추구하는 경향이 상대적으로 강했다.

반면 조선은 중국 왕조와의 사대 관계를 받아들이고, 유교를 중심으로 한 중화 문명과 화이관을 적극적으로 수용하여 자국의 위상을 높이고자 했다.[45] 본래 화이 질서에서는 이적에 해당했던 조선은 스스로를 '중화의 일부'(소중화)로 여기려 했으며, 이는 정치적으로는 사대, 문화적으로는 숭화(崇華, 중화를 숭상함)의 형태로 나타났다. 그러나 때로는 여진족의 금이나 몽골족의 원, 만주족의 청과 같이 한족이 아닌 왕조에게 사대를 강요당하면서, 이상적인 화이관과 정치적 현실 사이에서 어려움을 겪기도 했다. (물론 고려가 중국과 전쟁을 벌이거나, 독립문 건립 등 반중 감정이나 중화에 대한 반발이 전혀 없었던 것은 아니다.[46])

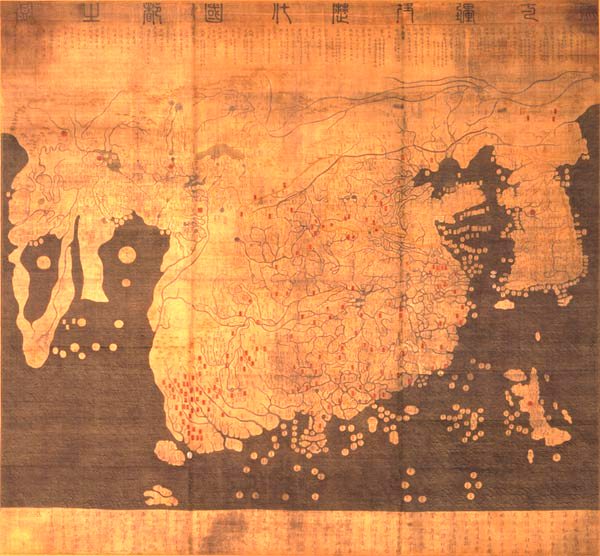

중화사상은 스스로를 문명(화, 華)으로, 주변을 야만(이, 夷)으로 여기는 문화적 우월주의에 기반했지만, 정치적, 지리적 세계관으로도 확장되었다. 예를 들어 1402년 조선 초기에 제작된 혼일강리역대국도지도는 이러한 세계관을 잘 보여준다. 이 지도에서는 명나라가 세계의 중심에 거대하게 그려져 있고, 조선 역시 실제보다 훨씬 크게 묘사된 반면, 일본, 류큐, 동남아시아 등은 매우 작고 부정확하게 그려져 있다. 이는 명과 조선을 중화로, 그 외 지역을 이(夷)로 간주하는 인식을 반영한다.[47]

한편, 중화사상에는 주변 민족을 야만으로 규정하는 배타적인 측면(타자화)과 함께, 그들을 교화하고 포용하려는 논리도 내포되어 있었다. 중국 왕조는 독자적인 책봉·조공 체제를 통해 이적과의 교류를 관리하고, 귀화인을 받아들여 동화시키기도 했다. 일반적으로 국력이 강성할 때는 포용적인 측면이 강조되고, 외부로부터의 압력이 강해지면 배타적인 측면이 부각되는 경향을 보였다.[47]

2. 2. 소중화사상의 정의

소중화사상은 중국 주변 국가들이 중국 문화를 받아들이면서 스스로를 중국 문명, 즉 중화(中華)를 계승한 '작은 중국'으로 여기는 사상을 의미한다. 이는 고대 중국의 중화 사상에 기반을 두며, 각 국가는 자국의 역사적, 문화적 맥락에 따라 이를 수용하고 변형시켜 발전시켰다.

중화 사상은 본래 한족의 문화적 우월성을 바탕으로 형성되었고, 지리적, 정치적 세계관까지 포함하는 개념이다. 이 사상에 따르면, 중국 왕조는 문명 세계의 중심이며 주변 민족은 오랑캐(이적, 夷狄) 또는 금수(禽獸)로 간주되었다. 중국은 책봉 체제(조공 체제)를 통해 이러한 질서를 유지하고자 했으며, 동시에 주변 민족을 교화시켜야 할 대상으로 보았다.[11] '중국성'이라는 개념은 고정된 민족이나 지리적 위치에 얽매이지 않고, 문화적 정체성에 따라 유동적으로 정의되었다. 즉, "오랑캐"라도 중국 문화를 받아들이면 "중국인"으로 인정될 수 있었다.[11]

한국, 베트남, 일본 등 중국 문화의 영향을 깊이 받은 국가들은 스스로를 중국 문화와 문명의 정당한 계승자로 여기는 경향이 있었다. 이들 국가는 '중국(中國)', '중화(中華)', '화하(華夏)' 등 중국을 지칭하는 전통적인 명칭을 사용하면서도, 자국의 상황에 맞추어 독자적인 관념을 형성해 나갔다.

특히 조선에서는 명에서 청으로 왕조가 교체된 이후, 자신들이 중화 문명의 유일한 계승자라는 인식이 강해지면서 스스로를 '소중화(小中華)'라고 칭했다. 이는 중국 왕조를 사대의 대상으로 삼는 동시에, 문화적으로는 중화 문명을 적극적으로 수용하여 자국의 위상을 높이려는 태도였다.[45] 조선은 중화 문명, 즉 유교적 가치와 화이관을 받아들여 자신들을 중화 질서의 일부로 인식하고자 했다.

그러나 이러한 소중화 인식은 주변 민족을 오랑캐로 여기는 배타적인 태도로 이어지기도 했다. 조선 초기에 제작된 혼일강리역대국도지도는 중국과 조선을 세계의 중심으로 크게 그리고 다른 나라들을 상대적으로 작고 왜곡되게 묘사함으로써 이러한 세계관을 시각적으로 드러낸다.[47] 또한, 조선 후기 양반 계층은 스스로를 중화 문명의 체현자로 여기며 한글과 같은 고유문화를 폄하하고 일반 백성을 오랑캐나 금수에 빗대어 차별하는 의식을 보이기도 했다.[48] 세종대왕이 한글을 창제하려 했을 때 일부 지식인들이 "중국을 버리고 오랑캐와 같아지려 한다"며 강하게 반발했던 사건은 소중화 사상이 가진 고유문화 발전 저해라는 부정적인 측면을 보여주는 대표적인 사례이다.

한편, 소중화 사상에는 중화 사상과 마찬가지로 주변 민족을 포용하는 논리도 존재했다. 독자적인 책봉-조공 체제를 통해 주변 민족과 교류하거나 귀화인을 받아들여 동화시키려는 시도도 있었다. 하지만 정치적으로 외부의 압력이 거세질수록 문화적 우월성을 내세우며 배타적인 측면이 더욱 강화되는 경향을 보였다.[47]

3. 각국의 소중화사상

고대부터 '중국'의 영역은 민족이나 지리적 위치에 기반한 고정된 개념이 아니었다. ''춘추''에 따르면, 문화적 동질성이 중요하게 여겨져, "오랑캐"의 방식을 따르는 "중국인"은 "오랑캐"로, "중국인"의 방식을 따르는 "오랑캐"는 "중국인"으로 받아들여질 수 있었다.[11] 따라서 '중국성'이라는 개념은 유동적이며 자기 정체성과 문화적 소속감을 통해 정의되었다.

중국 문화와 정치 사상의 영향을 많이 받은 한국, 베트남, 일본의 여러 왕조들은 전통적으로 중국과 관련된 다양한 명칭을 사용했으며, 동시에 스스로를 중국 문화와 문명의 정당한 계승자로 여기기도 했다. 아래 표는 각국에서 사용된 중국 관련 명칭의 예를 보여준다.

3. 1. 한국의 소중화사상

조선은 건국 초기부터 명나라에 대한 사대를 표방하고 주자학을 국가 이념으로 받아들였다. 이 과정에서 조선 스스로를 중화 문명의 중요한 일부로 여기는 '소중화' 의식이 사회 전반에 걸쳐 자리 잡게 되었다. 이는 단순한 문화적 자부심을 넘어, 조선의 국제적 위상을 화이관에 입각하여 설명하려는 시도였으며, 명나라와의 관계를 군신 관계로 인식하는 정체성으로 이어졌다. 조선 중기의 아동 교재인 동몽선습에서도 소중화 개념이 언급될 정도로, 이러한 인식은 교육을 통해 다음 세대로 전승되었다.[69]16세기 말부터 17세기 중반까지 임진왜란, 정묘호란, 병자호란을 연이어 겪고, 명청 교체라는 국제 질서의 급격한 변화에 직면하면서 조선의 소중화 사상은 큰 전환점을 맞이했다. 특히 조선이 중화 문명의 본류로 여기던 명나라가 오랑캐로 간주하던 만주족의 청나라에 의해 멸망하자, 조선 지식인 사회에서는 큰 충격과 함께 새로운 인식이 대두되었다. 즉, 중원의 중화 문명은 명나라와 함께 소멸했으며, 유교 문명의 정수인 조선이야말로 유일하게 남은 정통 중화 문명의 계승자라는 '조선 중화사상'이 형성된 것이다.[1][47] 이러한 인식은 명나라의 마지막 연호인 '숭정'을 따서 숭정기원을 사용하는 등의 방식으로 나타났다.

이러한 조선 중화사상은 전란으로 피폐해진 국가적 자존심을 회복하고 내부 결속을 다지는 데 기여했지만, 다른 한편으로는 청나라와 일본을 문화적으로 열등한 오랑캐로 간주하며 문물 교류를 거부하는 문화적 고립을 심화시키기도 했다. 외부와의 교류가 단절된 상황 속에서 국학 연구, 진경산수화, 풍속화 등 조선 고유의 문화가 발전하는 계기가 되기도 했으나, 국제적인 흐름에서 뒤처지는 결과를 낳기도 했다.

18세기 후반, 북학과 서학이 대두하면서 이러한 경직된 중화관에서 벗어나려는 움직임이 나타났다. 청나라의 발전된 문물을 배우고 서양 문명을 받아들이려는 시도는 전통적인 화이관에 변화를 가져왔다. 청나라를 무조건적인 오랑캐로 배척하기보다 '이적(夷狄) 속의 중화'로 인정하고 배울 점을 찾으려 했으며, 일본에 대해서도 일방적인 교화의 대상이 아닌 문화 교류의 상대로 인식하기 시작했다.

19세기 말, 조선이 명나라의 문화적 정통성을 계승한 유일한 중화라는 인식을 바탕으로 황제의 정통성이 조선에 있다는 주장이 힘을 얻었다.[88] 이러한 정통론은 고종이 황제로 즉위하고 대한제국을 선포하는 중요한 배경이 되었다. 당시 유인석, 최익현 등 일부 화서학파 유학자들은 조선이 대대로 명나라의 제후국이었음을 이유로 황제 칭호 사용에 반대했지만,[89] 다른 한편에서는 오히려 조선이 명나라를 계승하여 황제국이 되어야 한다는 주장이 제기되기도 했다.[90] 찬반 양론 모두 소중화사상에 기반하고 있었던 것이다. 고종은 대한제국을 선포하며 명나라의 의례를 참고하면서도[88] 독자적인 연호 '광무'를 사용하는 등 자주성을 드러내려 노력했다.

그러나 개항 이후 국제공법 개념과 주권 국가 사상이 유입되고 민족주의가 발흥하면서, 사대주의에 기반한 소중화사상은 점차 설 자리를 잃어갔다. 20세기 초 신채호와 같은 민족주의 지식인들은 소중화사상을 '노예사상'이라며 강하게 비판했고, 이러한 비판 속에서 소중화사상은 점차 역사 속으로 사라지게 되었다.

3. 1. 1. 고려

고려 태조는 훈요 10조에서 고려가 요 임금의 모범을 따르기를 바랐으며, 당나라가 한국에 미친 영향을 강조했다.[13][14][15][16] 고려 인종은 거란족의 풍습을 버리고 중국의 전통을 따르도록 촉구하는 조서를 내리기도 했다.[17]고려 건국 초기, 중국은 오대 십국 시대의 혼란기였기 때문에 고려는 독자적인 연호와 중국 왕조의 연호를 번갈아 사용했다. 중국에 안정된 왕조가 들어서면 사대 관계를 맺고 그 연호를 받아들였으며, 송과 요나라가 병립했을 때는 양쪽에 모두 사대하며 두 나라의 연호를 함께 사용하기도 했다. 다만, 요나라에 대한 사대는 군사적 압력에 의한 것이었고, 송에 대한 문화적 동경심(慕華)은 여전하여, 북송과 요나라, 혹은 이후 남송과 금나라의 연호를 병기할 때도 송의 연호를 앞에 기록했다.[48]

현존하는 기록 중 '소중화(小中華)' 또는 '소화(小華)'라는 표현이 처음 등장하는 것은 이 시기이다. 송나라에 파견된 고려 사신의 시를 송나라 사람들이 높이 평가하여 『소화집(小華集)』이라는 시집으로 엮었는데, 이것이 대표적인 예이다. 이 시집의 제목 '소화'는 송나라 사람들이 고려의 문화를 중국에 버금가는 높은 수준으로 인정했다는 의미로 해석될 수 있으며, 이후 고려와 조선 사람들은 이를 근거로 문화적 자부심을 표현하며 '소중화', '소화'라는 용어를 사용하기 시작했다.[47][48]

요나라가 금나라에 멸망한 후, 고려는 금나라의 압박으로 사대 관계를 맺고 송과 금의 연호를 함께 사용하게 되었다. 그럼에도 고려의 문화적 자부심은 더욱 높아져, 북송 멸망 후에는 남송을 '서화(西華)'라고 부르며 "문명의 아침은 동쪽 하늘에서 빛난다"고 표현하는 등, 문화적으로는 중국 왕조와 대등하다는 의식을 드러내기도 했다.[48]

이후 몽골(원)이 강성해지자 고려는 몽골에 굴복하여 원나라의 연호를 사용하게 되었다. 원나라의 지배는 단순한 책봉 관계를 넘어 내정에까지 강하게 간섭하는 형태였고, 고려 국왕은 원나라 황실의 사위가 되었으며, 왕족과 관료들은 변발을 하고 원나라의 복식을 따라야 했다. 이러한 상황 속에서 단군 신화가 『삼국유사』와 『제왕운기』에 수록되었다. 단군 신화는 이 시기 문헌에서 처음 등장하는데[48], 이는 기존의 기자조선 설화와 결합되어 "조선은 중국의 요 임금과 같은 시기에 단군에 의해 건국되었고, 유교는 공자가 태어나기 전 기자에 의해 조선에 전래되었다"는 주장으로 발전했다. 이는 역사의 유구함과 유교 전통의 정통성 면에서 중화에 뒤지지 않으려는 의식의 발현으로 볼 수 있다. 또한, 원나라를 통해 남송에서 발생한 주자학이 전래되면서 존화양이 사상이 확산되었고, 이후 중국에서 명나라가 건국되자 신흥 관료들은 원나라를 오랑캐로 여기며 친원 세력과 대립하게 되었다.[48] '소중화'는 고전적인 사대주의와 밀접한 관련이 있다.[21]

3. 1. 2. 조선

14세기 말 조선 왕조가 건국되면서 명나라에 대한 사대를 표방하고 주자학을 국가 이념으로 채택했다. 이로 인해 사대주의(모화사상)는 조선의 중요한 정체성이 되었고, 스스로를 작은 중화(中華)로 여기는 소중화의식이 조선 사회 전반에 자리 잡기 시작했다. 고려 말부터 성리학이 불교를 대체하면서 유학자들은 조선의 위상을 유교 예교 문화 속에서 설명하려 했고, 조선 건국 이후 유교화가 심화되면서 명나라와의 관계를 군신 관계로 인식하는 경향이 강해졌다. 즉, 주자학의 영향으로 소중화는 단순한 용어를 넘어 화이관에 기반한 의식으로 발전했다.조선 중기 아동 교육 교재인 동몽선습에는 소중화 개념이 명시적으로 나타나, 어릴 때부터 이러한 관념을 교육했음을 보여준다.

천명(天命)이 진정한 군주에게 돌아가니 명(明)나라 태조 고황제(太祖 高皇帝)가 국호를 조선(朝鮮)이라고 고쳐 내리자 한양에 도읍을 정하여 성스럽고 신령스러운 자손들이 끊임없이 계승하여 거듭 빛내고 여러 차례 스며들어서 지금에 이르니 실로 만세토록 끝없을 아름다움이로다.[68]

아! 우리 나라가 비록 궁벽하게 바다 모퉁이에 자리잡고 있어서 영토가 편소(褊小)하지만 예악법도와 의관문물을 모두 중화의 제도를 따라 인륜이 위에서 밝혀지고 교화가 아래에서 시행되어 풍속의 아름다움이 중화(中華)를 방불하였다. 이 때문에 중화인들이 우리를 '''소중화(小中華)'''라고 일컬으니 이 어찌 기자(箕子)가 끼쳐준 교화 때문이 아니겠는가. 아! 너희 소자(小子)들은 의당 보고 느껴서 흥기(興起)할지어다.[69]

이러한 인식의 연원은 삼국 시대와 고려 시대에서도 찾을 수 있다. 삼국사기에 따르면, 신라는 당나라의 의복과 풍습을 받아들여 스스로를 '화(華)'로 변화시키려 했다.

[...] 김춘추는 당나라에 들어가 당나라의 풍습을 채택할 [권리]를 요청했다. 당 태종은 이를 승인하는 조서를 내리고 [김춘추에게] 옷과 띠를 하사했다. [김춘추]는 이에 [신라로] 돌아와 [당나라 의복과 풍습을] 시행하여 오랑캐를 '화'로 변화시켰다. 문무왕 재위 4년, 여성의 의복 [스타일]이 다시 조정되었다. [신라의] 의복과 머리 장식은 그 이후로 '중국'과 같아졌다.[12]

고려 태조는 훈요 10조에서 고려가 요 임금의 모범을 따르고 당나라의 영향을 중시할 것을 강조했다.

[...] 맏아들이 왕위를 계승하는 것이 규칙이어야 하지만, 요 임금은 순 임금에게 양위했는데, 이는 단주가 [왕위에] 부적합했기 때문이다. 이는 진정으로 국가의 이익을 [개인의 감정보다] 우선시한 것이다. 맏아들이 [왕위에] 부적합하다면, 둘째 아들이 왕위를 계승하게 하고, 둘째 아들마저 [왕위에] 부적합하다면, 백성이 가장 적합하다고 여기는 형제를 선택하라.[13][14]

[...] 우리 동방은 당나라의 방식을 흠모하여 그 문장, 물건, 예와 음악을 모방했다.[15][16]

고려 인종은 거란족의 풍습을 버리고 중국의 전통을 따를 것을 촉구하는 조서를 내리기도 했다.

[...] '화하'의 방식을 본받아 따르고, 거란족의 전통을 금지하라 [...][17]

조선왕조실록에서는 조선을 "소중화(小中華)"로 칭하며 중국과의 관계를 강조했다.

[...] 기자가 동쪽으로 온 이후, [그의] 계몽이 널리 퍼져나갔고, 남자는 순교자의 자질을 보였고, 여자는 정숙하고 꼿꼿했다. [따라서 한국은] 역사서에서 '''소중화'''로 알려져 있다.[18]

"기자가 봉해진 이후, 모든 [한국] 왕조는 [중국]의 일부로 간주되었다. 한나라는 한사군을 설치했고, 당나라는 추가로 부여군을 설치했다. [존속하는] 명나라 시대에 모든 조선 팔도는 요동에 [행정적으로] 배치되었고, 모든 [조선] 의복, 머리 장식, 글, 물건은 '화'의 양식을 따랐으며, [명나라]는 [조선] 왕에게 인장을 수여하여 [통치]의 책임을 임명했다 [...][19]

서거정이 편찬한 동국통감 역시 한국 문화에 미친 중국의 영향을 강조했다.

모든 [조선] 의복과 제도는 '중국'을 본떠서 [조선 왕조]를 '시, 서, 예, 악의 나라', '인(仁)과 의(義)의 나라'로 칭하며, 이는 기자가 도입한 것이니 어찌 사실이 아닐 수 있겠는가![20]

소중화 사상은 본질적으로 사대주의와 밀접한 관련이 있다.[21]

소중화 사상의 근간인 중화 사상은 한족의 문화적 우월주의에서 비롯되어 주변국으로 퍼져나갔다. 중국 왕조는 자신들을 문명의 중심으로 여기고 주변 민족을 이적(오랑캐)이나 금수(짐승)로 멸시하며 책봉 체제를 통해 위계질서를 세우고 이들을 교화하려 했다.

다른 나라들과 비교했을 때, 베트남은 대외적으로는 중국 황제의 신하를 자처하면서도 내부적으로는 황제를 칭하는 이중적인 체제를 운영했다. 일본은 쇼토쿠 태자의 서신이나 남북조 시대 고다이고 천황의 사례처럼 중국 중심의 화이관을 부정하고 대등한 관계를 추구하는 경향이 강했다.

반면 조선은 중국 왕조를 따르고 중화 문명, 즉 유교와 화이관을 적극적으로 수용하여 스스로를 중화의 일부(소중화)로 여기며 국가의 위상을 높이고자 했다.[45] 이는 정치적으로는 사대, 문화적으로는 숭화(崇華)로 나타났다. 그러나 금, 원, 청과 같이 한족이 아닌 왕조에게 사대를 강요당할 때는 화이관과 정치 현실 사이에서 갈등을 겪기도 했다. (물론 고려 시대의 대중 항쟁이나 독립문 건립처럼 중화에 대한 반발이 없었던 것은 아니다.[46])

스스로를 소중화로 여기는 인식은 주변국을 야만적인 존재로 타자화하는 결과를 낳았다. 이러한 인식은 문화적 우월주의를 넘어 정치, 지리적 세계관에도 반영되었다. 1402년에 제작된 혼일강리역대국도지도는 중국을 세계의 중심에 두고 조선을 실제보다 크게 그린 반면, 일본, 류큐, 동남아시아 등은 작고 부정확하게 묘사했다. 이는 명나라와 조선을 '''중화'''로, 그 외 지역을 '''이(夷)'''로 간주하는 세계관을 보여준다.[47] 이러한 타자화 논리는 국내에서도 양반 계층이 서민을 "이적 금수의 무리"로 멸시하는 계층 차별 의식으로 이어지기도 했다.[48]

소중화 사상에는 포용의 논리도 내재되어 있었다. 독자적인 책봉-조공 체제를 통해 이민족과 교류하고 귀화인을 받아들여 동화시키려 했다. 일반적으로 국력이 강할 때는 포용적인 측면이, 정치적 압박이 심할 때는 차별적인 측면이 강조되는 경향을 보였다.[47]

조선의 적극적인 중화 문명 수용은 조선 고유 문화 발전을 저해하는 측면도 있었다. 세종이 한글을 창제하려 했을 때, 지식인들은 "중국을 버리고 오랑캐와 같아지려는 행위"라며 강하게 반발했고, 한글은 조선 말기까지 '언문'이라 불리며 공식 문자로 인정받지 못했다. 이는 중화를 존중하고 독자성을 배제하려는 당시 유학자들의 보편적인 생각이었지만, 소중화 사상을 내세운 조선에서 특히 두드러졌다.

조선 건국 세력은 위화도 회군을 통해 친명 사대를 표방하며 정권을 잡았고, 명나라의 연호 사용, 대명률 도입 등 명나라의 제도를 적극적으로 받아들였다.[49] 학자 정용화는 조선 건국자들이 기자 조선을 계승하여 중원의 대중화(大中華)에 버금가는 소중화(小中華)를 세우려는 의지가 있었다고 지적한다.[50] 이는 조선이 왜 적극적으로 중국 중심의 세계 질서에 편입되려 했는지 이해하는 중요한 단서가 된다. 조선은 중국과의 동질화를 통해 주변국과의 차별성을 부각하고 동아시아 문명 공동체 내에서 위상을 높이고자 했으며, 『경국대전』에 사대 관련 내용을 명시하여 법제화했다. 조선의 위정자들은 조공을 당연한 의무로 여겼다.[50]

조선 전기의 소중화 사상은 문화적으로 중화에 버금간다는 자부심을 가지면서도, 정치적으로는 명나라에 신하의 예를 다하는 형태로 나타났다. 주자학의 대의명분론에 따라 명과의 관계를 군신 관계로 명확히 규정하고, 외교적 수단을 넘어 사대 자체를 목적으로 삼게 되었다. 이로 인해 명나라 사람이라면 범죄자라도 함부로 처벌하지 못하고 명나라로 송환하는 관행이 생겼으며, 이 때문에 후기 왜구 토벌 시 명나라 출신 왜구를 식별하고 생포해야 하는 어려움을 겪기도 했다.[51]

조선 전기에는 주변국을 오랑캐로 멸시하는 타자화 경향도 강했다. 조선은 주변 제국을 문명화되지 않은 오랑캐로 멸시하고, 통교하는 제 세력을 동쪽의 일본, 남쪽의 삼도 왜(쓰시마, 이키, 마쓰우라의 일본인), 서쪽의 류큐, 북쪽의 야인(여진족의 멸칭)으로 분류하며, 자신을 소중화로 여기고 "조선의 덕을 사모하여 사방의 오랑캐가 입조한다"라고 해석하려 했다.[52][53] 이는 명 중심의 책봉 체제에서는 동격이어야 할 일본 국왕(무로마치 막부)이나 류큐 왕조조차 "덕을 사모하여 복속했다"라고 하는 극단적인 해석으로, 현실에서는 이러한 대우를 할 수 없었다.[53] 그러나 주변 제 세력을 오랑캐로 간주하려는 지향성은 확실히 존재했고, 조선왕조실록에도 "북쪽에는 야인이 내조하는 자가 있고, 동쪽에는 왜노가 통신하는 자가 있다. ... 모두 우리 족속이 아니니, 그 마음이 반드시 다를 것이다"와 같은 차별 관념이 나타나 있다.[53] 조선의 정월 초하루 의례에는 이러한 소중화 사상의 두 측면이 나타났는데, 국왕은 먼저 면복(명 황제가 하사한 국왕의 예복)을 입고 망궐례(명의 황거를 멀리서 뵙는 의례)를 행한 후, 강사(붉은 얇은 비단) 포로 갈아입고 왜인, 야인 등의 조하를 받았다.[54]

그러나 실제로는 조선은 소중화로 행동할 수 없었고, 신라 이후의 전통적인 조선관 아래 조선을 하국으로 여기던 일본으로부터, 일본의 연호를 사용하지 않는다는 이유로 국서 수리를 거절당하고, 쓰시마에 1만 7천의 대군을 동원하여 공격했다가 격퇴당하며 (응영의 외구), 혹은 여진족을 책봉 체제에 편입시킨 명으로부터 조선이 여진족을 번속 취급하는 것에 힐책을 받는 등, 그 소중화적 세계관의 구현은 이루어지지 않았다.

조선 연행사의 조헌은 황제만력제로부터 알현하는 영예를 받아, 중화(대명 제국)의 일원(속국)으로서 세계 질서에 참여하고 있음에 감격하여, 삼궤구고두하며 기쁨의 눈물을 흘리기까지 했다.[55]

조선 전기에는 소중화 사상이 가진 포용 정책, 즉 향화와 교화도 행해졌다. 조선 초기는 전기 왜구가 활발하게 활동했고, 그중에는 한반도에 거주하는 자도 존재했다. 조선은 왜구 유력자에게 관위 관직을 주어 회유하거나, 거주자에게 토지를 주어 조선인 속에 분산하여 정착하게 하여 동화시켰다. 1409년에는 이러한 향화 왜인이 2천 명에 달했다. 여진족에 대해서도 함경도, 평안도를 정복하여 국경을 두만강, 압록강까지 밀어 올리고 오진을 설치하여 국경 안팎의 여진족을 억제하는 동시에 국경 밖의 여진족과의 교역장으로 삼았다. 또한, 국내로 들인 여진족을 향화 야인이라 칭하고, 조선인 사이에 거주하게 하여 동화시켰다. 이러한 향화 왜인, 향화 야인은 외부의 정보나 새로운 기술을 가져오는 등 군사, 외교, 기술, 의료 등 다양한 면에서 활약하여 조선의 발전에 크게 기여했다. 한편, 교화 정책으로는 독자적인 조공 체제에 의한 통교가 주가 되었고, 통신사의 파견은 제한적인 수준에 머물렀다. 조선은 농본주의를 국책으로 삼았기 때문에, 국내에서 생산되지 않는 물자의 입수를 제외하면 원래 교역은 불필요한 것이었지만, 왜구 억제 정책의 일환이라는 측면도 있어서, 건국 초기에는 적극적으로 통교자를 받아들였다. 그 때문에 일본 국왕 사, 류큐 국왕 사, 여진족뿐만 아니라 서일본 각지의 제 세력이 통교하게 된다.

조선 초기에는 왜구의 습격에 시달렸다는 점, 세종과 신숙주와 같은 현실주의적 정치가의 활약이 있었기에, 소중화주의적 정치관은 그다지 강하게 나타나지 않았다. 그러나 전기 왜구의 종식과 국력의 안정화에 따라 점차 국외에 대한 관심은 옅어졌고, 15세기 중반을 마지막으로 조선통신사의 파견이 일단 중단되게 된다. 동시에, 초기의 향화 왜인, 향화 야인의 동화도 진척되고, 새로운 향화자도 감소한다. 더 나아가 일본 각지로부터의 무로마치 막부, 서일본 제 세력, 류큐 왕조와 같은 다양한 통교자도 쓰시마로 일원화되어, 조선에 들어오는 정보는 쓰시마의 정보 조작을 받은 것으로 제한되게 된다. 이러한 결과, 소중화주의적 정치관, 특히 일본 소국론의 대두를 초래하게 된다. 이는 조선에 방문하는 일본 국왕 사의 저자세화, 특히 조선 국왕을 황제를 지칭하는 "폐하"라고 부르기까지 했다는 점, 일본 국왕 사가 외교보다는 교역에 열심이었다는 점[56], 응인의 난에 의해 무로마치 막부의 구심력 저하가 전해진 것의 영향도 받았다. 오늘날에는 이러한 일본 국왕 사는 쓰시마에서 교역 목적으로 파견된 가짜 사신이었으며, 그 가짜 사신조차 황제를 지칭하는 문자의 사용은 쓰시마가 명에 통교할 수 있도록 조선에 중재를 부탁하는 특별한 소원을 할 때로 제한되었다는 것이 알려져 있다.[53][47] 조선도 이러한 사정을 짐작하고 있었지만[57], 일본 소국론의 수정으로 이어지지는 않았다. 류큐 국왕 사가 통교하지 않게 된 후, 조선과 국교를 맺고 있던 것은 명, 일본, 여진족으로 한정되었다. 그중 여진족은 건국 초기부터 조선의 번속으로 취급되었기 때문에, 남은 일본을 소국으로 간주함으로써 조선은 당시 동아시아의 정치 정세를, 명을 정점으로 하고 조선은 소중화로서 일본 및 여진족을 오랑캐로 굴복시킨다는 소중화적 정치관의 틀에 맞춰 인식하게 된다.

16세기 말부터 17세기 중반에 걸쳐, 조선은 임진왜란, 정묘호란, 병자호란 및 명청 교체와 연달아 국난에 직면하게 된다. 먼저 임진왜란에서는, 그 전까지 소국으로 여기던 일본에 한때 국토의 대부분을 점령당할 정도의 패배를 겪어, 대일 우월 의식이 무너진다. 이 패배의 충격은 1764년 제11회 조선통신사의 일원이었던 원중거가 귀국 후, 일본 측의 승전 의식과 조선 측의 패배 의식을 불식하는 "와신상담"의 뜻을 담아 『화국지』에 임진왜란 승전론을 전개할 정도로 후세에까지 영향을 미치게 된다[47]。 이러한 멸망의 위기를 명의 원군에 의해 구원받으면서 조선은 사대의 의의를 재인식하고, "재조지은"이라고 칭하며 숭명의 염을 새롭게 한다. 예를 들어, 병자호란 때, 후금을 오랑캐로 여기며 끝까지 주전론을 주장한 홍익한은, "열성상승, 세번직수, 사대일심(선조 대대로 중화의 번병으로 섬기며, 강대한 주군에게 일의 전심으로 섬길 뿐)"이라고 말하고 있다[58]。한편, 여진족의 후금 (후의 청)이 대두하자, 조선은 그 전까지 이적시하고 번속 취급해 왔던 여진족을 따르기 어려워 정묘호란, 병자호란으로 두 차례에 걸쳐 저항하지만 대패를 겪고, 삼전도에서 국왕 스스로 삼배구고두례로 청에 신종을 청하여 사대, 사이를 강요당하게 된다. 더 나아가 명청 교체에 의해, 문화적으로도 정치적으로도 마음의 지주였던 명의 멸망을 경험한다.

이러한 일련의 동란으로 인해, 조선의 소중화적 정치관은 근본적으로 뒤집어진다. 또한 문화적 관점에서도, 숭배의 대상이었던 명이 멸망해 버리고, 한편, 새로운 중화 제국의 지배자인 청은 조선에게는 이적이며 중화 문명의 계승자로 인정하기 어려워, 소중화 사상은 문화의 면에서도 재검토를 강요받는다. 이러한 가운데, "중원의 중화 문명은 명과 함께 멸망하고 중화 문명의 최우등생인 조선이야말로 정통 중화 문명의 계승자여야 한다"라고 하며, 조선은 자신을 남겨진 유일한 중화 문명의 계승자로 인식하게 된다. 이 때문에 기년법으로 명의 마지막 연호인 숭정으로 숭정기원을 만들었다. 이 17세기의 중화 사상에 대해서는, 숭명의 염을 바탕으로 한 '''소중화 사상'''이라고 파악하는 설과, 자신을 유일한 화라고 하는 '''조선 중화 사상'''이라고 하는 설, 양론이 존재한다[47]。 이러한 새로운 소중화관에서는, 조선만이 유일한 화가 되고, 당시 조선과 국교를 맺고 있던 일본과 청을 문화적으로 강하게 차별화하여, 양자로부터의 문화, 기술의 유입을 거부하고, 문화적 쇄국 상태에 빠져들게 된다. 한편, 동화해야 할 대상을 잃고 외부로부터의 문화 유입을 거부한 이 시기, 독자적인 문화의 발전이 나타나게 된다. 조선 후기에 활발했던 국학 연구와 풍속화, 진경산수화 등은 이러한 문화적 쇄국의 시기에 발전한 것이다. 또한, 이 시기의 소중화 사상은, 일련의 동란 후의 국토가 황폐해지고 국가의 위신이 실추된 가운데, 민족적 자존심을 높여 부흥으로 향하게 하는 역할을 했다. 그러나 한편으로, 문화적 쇄국으로 인해 사회적 정체를 맞이하고, 기술적인 면에서도 일본이나 청에 뒤쳐지게 된다.

18세기 후반이 되자, 이러한 상태를 타개하고 전통적 중화 사상에서 탈피하려는 움직임이 일어난다. 즉, 북학과 서학의 대두이다. 북학이란, 청으로부터 문물을 배우는 것을 가리키며, 서학이란, 청을 통해 서양 문명을 배우는 것을 가리킨다. 양자 모두 청을 이적시하는 17세기의 소중화관에서 벗어난 것이며, 그중에서도 서학에서는, 지구구체설에 의해 전통적인 천원지방설 (세계는 중화를 중심으로 사각형의 대지가 펼쳐져 있다는 지리적 세계관)을 타파하고, 또한 중화 황제에게 따르지 않는 유럽의 왕과 황제의 존재의 발견을 통해 정치적 소중화관에서 탈피했다. 이러한 움직임에 의해, 전통적 지리관, 정치관이 극복되고, 문화적 우월주의의 점에서도 중화가 상대화되어, 숭명모화에 나타난 중화를 지상으로 하는 관점에서 탈피하게 된다. 이 결과, 소중화 사상에서 숭배해야 할 대중화가 빠져, 유교 문명화된 조선만이 유일한 화라고 하는 조선 중화 사상으로 변모를 이루게 된다. 이것은 유교를 유일한 문화로 하는 유교 문화 지상주의로부터의 탈피까지는 이르지 못하고, 오히려 문화적 지상주의의 측면은 강조되게 된다. 한편, 유교 문화 지상주의의 관점에서 관념적인 민족적 이적관에서 탈피하여 "원래 이적으로 여겨졌던 자라도, 유교를 몸에 익힌 자는 더 이상 이적이 아니다"라고 하는 생각도 스며들게 된다. 이러한 흐름 속에서, 청에 대한 이적관이 옅어지면서 정치적으로는 북벌론이 쇠퇴하고 청을 적극적으로 종주국으로 인정하며, 문화적으로도 청 지배 하의 중국은 "이적 중의 중화"이며 배울 만한 것이 있다고 위치 지으며, 문물의 수입이 이루어지게 된다. 또한 일본에 대해서도, 그 전까지의 일방적인 교화의 자세에서, 문화 교류를 통해 일본의 뛰어난 점도 받아들이려고 하는 자세로 바뀌게 된다.

이 조선 중화 사상은 한일 병합에 의해 조선이 멸망할 때까지 조선 지식인의 지배 이념으로 남아, 개화기의 구미를 "양이" 일본을 "왜이"로 하는 쇄국 척왜의 사상(위정척사)으로 이어져, 조선에서의 근대적 민족주의 형성의 기초가 된다[47]。

조선의 소중화 사상은 유럽 제국의 제3의 로마 사상과 비슷하다는 평가를 받는다. 실제로 조선 정부는, 독일, 오스트리아의 로마 제국을 계승한 것을, 조선의 소중화 사상과 동일시하여 중화를 계승하고, 조선이 동북아시아의 중심의 황제국이어야 한다고 주장했다.[59]

3. 1. 3. 대한제국 이후

19세기 말, 조선이 명나라의 문화적 정통성을 계승한 유일한 중화(中華)라는 인식이 확산되면서, 황제의 정통성이 조선에 있다는 주장이 제기되었다.[88] 이러한 정통론을 바탕으로 각계각층의 합의가 이루어지자 고종은 황제로 즉위하고 제국 선포를 결정했다.당시 유인석이나 최익현 같은 화서학파 선비들은 조선이 대대로 명나라의 제후국이었다는 이유로 황제 칭호 사용에 반대했지만,[89] 일부 선비들은 오히려 조선이 명나라를 계승하여 황제국을 선포해야 한다고 적극적으로 주장했다.[90] 황제 칭호 사용에 대한 찬성과 반대 의견 모두 소중화사상에 뿌리를 두고 있었으며, 결국 고종은 대한제국을 건국했다.

고종은 명나라의 의례인 《대명집례》(大明集禮)를 기준으로 즉위식을 거행했지만, 이는 제국 선포 과정에서 형식적으로 차용한 측면이 있었다. 기존에 사용하던 중국 황제의 연호를 버리고 독자적인 연호 '광무(光武)'를 사용하는 등 이전 시대와 비교하여 자주성을 드러내려는 노력을 보였다.

이러한 변화는 개항 이후 국제공법 개념과 주권국가 사상이 조선에 지속적으로 유입된 결과이기도 했다. 이를 통해 조선 민족주의가 형성되었고, 사대주의(모화사상)에 기초한 소중화사상은 점차 설 자리를 잃어갔다. 1907년까지만 해도 일부 조선인들은 스스로를 '대명유민'(大明遺民)이라고 칭하기도 했으나, 이후 급격한 민족주의의 발전 속에서 소중화사상은 신채호와 같은 민족주의 지식인들로부터 '노예사상'이라는 맹렬한 비판을 받으며 점차 역사 속으로 사라졌다.

3. 2. 베트남의 소중화사상

베트남 지역은 중국과 지리적으로 떨어져 있지만, 과거 한나라 시기에는 중국의 지배를 받기도 했다. 베트남이라는 국명 자체도 사마천의 사기 등에 나오는 월(越, 비엣)에서 유래했을 정도로 중국의 영향을 받았다. 이러한 역사적 배경 속에서 중국의 중화사상이 전파되면서 베트남에서도 독자적인 소중화사상이 발전하게 되었다.특히 청나라가 중국 본토를 지배하게 되자, 베트남의 후 레 왕조는 자신들이야말로 중화 문명의 정통 계승자라는 인식을 강하게 드러냈다. 후 레 왕조의 군주들은 스스로 청나라와 대등한 위치에 있다고 여기며, 주변 국가들에게 '베트남 문명'을 전파하고자 노력했다. 이러한 자부심은 대내적으로 황제 칭호를 사용하는 모습으로 나타났다.

베트남의 여러 왕조들은 중국의 조공 시스템을 모방하여 동남아시아 내에서 독자적인 질서를 구축하려 시도하는 동시에, 중국 왕조와는 조공 관계를 유지했다.[22] 많은 베트남 군주들은 국내에서는 황제라는 칭호를 사용했지만, 중국과의 외교 관계에서는 왕이라는 칭호를 사용하는, 이른바 "내제외왕" 정책을 펼쳤다. 일부 군주들은 스스로를 "중앙 왕국" 또는 "중앙 국가"라고 칭하며, 중국 왕조를 Bắc triều|북조vi("북방 왕조")로, 자신들을 Nam triều|남조vi("남방 왕조")라고 부르기도 했다.[23]

1010년, 리 왕조의 리 타이 토는 수도 이전 조칙을 발표하며 수도 이전을 단행한 중국 군주들에 자신을 비유했는데, 이는 리 왕조 스스로를 중국의 정치 문화적 계승자로 여기는 인식을 보여준다.

: 옛날부터 상 왕조는 반경 시대까지 다섯 번이나 수도를 옮겼고, 주 왕조는 주 성왕 시대까지 세 번이나 수도를 이전했다. 중국 고대 군주들이 수도를 옮긴 동기가 사적인 이득 때문이었겠는가? 그들은 영토를 확장하거나 더 나은 통치를 위한 중앙 집중적인 위치를 찾기 위해 그렇게 한 것이며, 이는 모두 백성을 위한 것이었다.[24]

베트남의 역사서 ''대월사기전서''에서는 베트남을 지칭하기 위해 Trung Quốc|쭝꾸옥vi("중국")이라는 표현을 사용하기도 했다.

: [...] [리 왕조]는 송나라가 신법의 청묘법을 시행하여 고통받는 "중국" 백성을 구출하기 위해 친주와 렴주를 대규모로 공격했다.[25]

: [...] 리 떤 똥은 리 트엉 끼엣에게 참파에 대한 원정을 시작하도록 명령했다. 처음에 리 각은 참파로 도망가 "중국"에 대한 정보를 누설했다 [...][26]

: 호 왕조가 쩐 왕조의 왕위를 찬탈하는 와중에 명나라는 우리 영토를 병합하고, 우리 백성을 복종시키며, 엄격한 법과 형벌을 시행하고, 과중한 세금과 노동을 부과하는 남쪽으로의 침략을 감행했다. "중국"의 영웅들은 북쪽을 안심시키기 위해 자주 [명나라의] 복종적인 관리로 위장했다.[27]

후 레 왕조의 레 로이 역시 베트남의 다른 이름으로 Trung Quốc|쭝꾸옥vi("중국")을 채택하는 조칙을 발표한 바 있다.

: [명나라] 도적들은 "중국"에 있었고, 백성들의 생계는 여전히 불안했으니, 마음이 편안했겠는가? 이전에 [호 씨가] 부도덕했기에 [명나라] 도적들이 우리나라를 빼앗았던 것이다. [명나라가 저지른] 학대는 모두가 목격했다.[28]

1470년, 레 성종은 참파 침략을 준비하며 발표한 조칙에서 후 레 왕조와 이전의 베트남 정권을 Trung Quốc|쭝꾸옥vi("중국")이라고 칭했다.

: 옛날부터 야만족들은 "중국"에 위협을 가해 왔고, 현명한 왕은 천하(天下)를 막기 위해 군사 원정을 시작했다.[29]

1479년, 레 성종은 므앙 푸안 침략을 정당화하는 조칙에서 후 레 왕조를 Trung Hạ|쭝하vi("중하")라고 지칭했다.

: 나는 우리 조상들의 개척적인 발자취를 따라 훌륭한 계획을 전파하고 실행하며, "중하"를 통치하고 외방 야만족을 평정하려 한다.[30]

응우옌 왕조 역시 스스로를 중국 문명의 정통 계승자로 여겼다.[31] 자롱 황제는 응우옌 왕조와 이전 베트남 왕조를 지칭하며 Trung Quốc|쭝꾸옥vi("중국")과 Hạ|하vi("하")라는 표현을 사용했다.

: 외방 야만족에 대한 "중국"은 [올바르게] 통치되는 것과 통치되지 않는 것에 비유할 수 있다 [...][32]

: 돌아가신 왕은 "하"가 야만족과 섞여서는 안 된다는 원칙을 준수하며 천하를 통치했다 [...][33]

응우옌 왕조의 공식 역사서인 ''흠정월사통감강목''에서는 응우옌 왕조를 Thần Châu|턴쩌우vi("신주")라고 칭하기도 했다.

: 우리 왕조의 수많은 현자들이 남쪽에 기틀을 다질 때까지, 우리 세조 고황제(자롱 황제)는 "신주"를 평정하고 "월"의 전체를 통치했으며, [응우옌 영토는] 동쪽으로 바다, 서쪽으로 윈난, 남쪽으로 크메르 야만족, 북쪽으로 양광과 접해 있었다. [응우옌의] 영토의 광대함은 이전 [베트남] 왕조와 비교할 수 없었다.[34]

17세기 만주족의 청나라가 중국을 지배하게 되자, 베트남 지식인 사회에서는 자신들이야말로 중화 문명을 온전히 보존하고 있다는 자부심이 더욱 강해졌다. 명나라 유민의 후손인 Lý Văn Phức|리 반 푹vi은 중국 푸젠성에 갔다가 야만인을 위한 숙소에 머물라는 취급을 받자, 베트남이야말로 만주족의 영향을 받지 않고 고대 중국의 예법과 유교 전통을 따르고 있으므로 Hoa|호아vi("화")로 인정받아야 한다고 주장하는 글을 남겼다.

: [베트남은] 통치와 법률 면에서 [고대 중국의] 이황과 삼왕(三王)의 방식을 따르고, [유교] 정통 면에서 사서오경의 가르침을 준수하며, 공자, 맹자, 정호, 정이, 주희의 사상을 따른다. 지식 면에서 [베트남은] ''좌전'', ''국어''와 반고, 사마천의 저작을 참고하며, 문장 면에서 [베트남] 시와 부는 ''문선''과 이백, 두보의 스타일을 모방한다. 서예와 회화 면에서 [베트남 작품]은 ''주례''와 육서의 스타일과 종요, 왕희지의 스타일을 모방한다. 정부 요직에 덕이 있는 자를 선발하는 [절차는 베트남에서] 한(漢)나라와 당(唐)나라에 기원을 두고 있으며, [베트남의] 허리띠와 머리 장식은 송(宋)나라와 명(明)나라의 의복 [스타일]에서 유래한다. [베트남이] [중국의] 방식을 따르고 있는데도 [중국이 베트남을] 야만족으로 간주한다면, 어떻게 "화"의 의미를 정의하겠는가?[35]

이처럼 베트남의 역대 왕조들은 중국의 중화사상을 수용하면서도, 자신들을 중화 문명의 주체적인 계승자로 여기는 독자적인 소중화사상을 발전시켰다.[44]

3. 3. 일본의 소중화사상

일부 한국 학자들은 일본이 중화사상의 영향을 받아 일본 중심의 독자적인 화이사상을 형성했다고 주장하며 이를 '일본형 화이사상'이라고 부르기도 한다. 하지만 일본은 일찍부터 대륙과 분리되어 주체성이 강했고 철저히 자기중심적인 경향을 보였기에, 베트남이나 한국(특히 조선)의 소중화사상과는 다른 특징을 보인다. 또한 '일본형 화이사상'이라는 개념은 한국 학계에서 일반적으로 통용되지 않으며, 역사적 사료를 통해 일본이 중화사상을 추종했다고 보기에는 근거가 부족하다는 비판도 있다.고대 일본에서 독자적인 세계관의 단초를 엿볼 수 있는 사례로 쇼토쿠 태자가 수나라 황제에게 보낸 편지가 있다. 그는 자신을 "해 뜨는 곳의 천자"로 칭하며 수나라 황제를 "해 지는 곳의 천자"로 불러 대등한 관계를 표방했다. 이러한 자국 중심적 사고는 일본서기에서도 나타난다. 일본서기는 야마토 조정을 천하의 중심으로 묘사하며, 서쪽의 신라와 백제를 '서번국'(西蕃國, 서쪽 오랑캐 나라)으로, 북쪽의 에미시를 '蝦夷|에미시일본어'(털 많은 오랑캐)라는 멸칭으로 불렀다. 이는 고대 중국 왕조가 주변 민족을 낮춰 부르던 용어를 차용한 것이다.

다이카 개신 이후 왕의 칭호가 '오오키미'에서 '천황'(덴노)으로 바뀌었으며, 덴무 천황 시기에는 국호를 왜(倭)에서 '일본'(日本)으로 변경하고( 삼국사기 문무왕 조에 따르면 670년, 구당서에 따르면 702년 이전) 중국 황제와 동격인 천황 칭호를 본격적으로 사용하기 시작했다[91]. 정효운은 이 시기부터 일본의 독자적인 세계관이 형성되기 시작했다고 본다.

이러한 인식은 일본서기 이후 편찬된 속일본기에서도 이어진다. 특히 몬무 천황과 쇼무 천황 대의 기록에는 야마토 정권에 편입되지 않은 일본 열도 내 세력이나 신라, 발해를 번국(蕃國)으로 인식하는 표현이 자주 등장한다. 후지와라노 히로츠구는 천황에게 올린 상소에서 일본을 '중국'(中國|추고쿠일본어)으로 칭하며 북방의 에미시와 서방의 하야토를 오랑캐로 규정했다.

:북방 오랑캐 에미시와 서방 오랑캐 하야토, [그들은] 늑대와 같은 천성을 가지고 있어 반항하기 쉽고 그들의 거친 야망은 쉽게 다스릴 수 없다. 옛날부터 ''중국''에 성인이 있으면 [오랑캐들은] 차례로 복종하며, [조정]이 [정치적] 불안정을 겪을 때마다 [오랑캐들은] 가장 빠른 기회에 반란을 일으켰다 [...][36]

일본서기와 속일본기 본문에서도 일본을 '중국'(中國|추고쿠일본어)으로 직접 칭한 기록이 확인된다.

:[...] 신라는 ''중국''에 복종하는 것을 거부했다.[37]

:이것은 토카라 열도와 ''중국''의 접촉의 시작을 알렸다.[38]

겐메이 천황이 겐쇼 천황에게 양위하며 내린 조서에서는 일본을 '화하'(華夏|카카일본어)라고 칭하기도 했다.

:[그녀의] 지혜, 관대함과 친절함은 하늘로부터 부여받았다. [그녀는] 침착하고 상냥하다. ''화하''는 영원할 것이다. [그녀는] 널리 칭송받는다. 오늘, 황제의 자리는 공주에게 넘겨질 것이다.[39]

무로마치 막부 시기, 명나라는 왜구 통제를 위해 쇼군 아시카가 요시미쓰에게 '일본국왕'이라는 칭호를 부여했으나, 아시카가 요시미쓰는 이에 큰 의미를 두지 않았고 왜구는 끊이지 않았다. 이후 도요토미 히데요시는 임진왜란(1592년)을 일으키면서 명나라 정복을 명분으로 내세우기도 했다.

에도 시대에 들어 청나라가 명나라를 대신하여 중국 대륙을 지배하게 되자, 일본 학자들은 청나라가 중화 문명을 계승할 정통성이 없다고 주장하며 일본이야말로 '중국'이라고 명확히 규정했다. 하야시 가호와 하야시 호코는 《개편태》(華夷變態)에서 일본이 청나라를 대신하여 중화 문명의 중심이 되었다고 주장했으며[40], 야마가 소코는 《중조사실》(中朝事實)에서 '중조'(中朝|추초일본어), '중화'(中華|추카일본어), '중국'(中國|추고쿠일본어)을 일본의 다른 이름으로 사용하고 청나라는 '외조'(外朝|가이초일본어, 바깥 왕조)라고 지칭했다.[41]

메이지 유신 시기 메이지 천황은 일본을 '화'(華|카일본어)라고 칭하는 칙령을 내리기도 했다.

:[군주와 관리 사이의] 명목상의 관계를 시급히 바로잡아 ''화이론''과 안과 밖의 구분을 명확히 하여 천하의 근본 원리를 지켜야 할 필요가 있다.[42]

4. 소중화사상의 영향과 현대적 의의

소중화사상의 근원이 된 중화 사상은 한족의 문화적 우월 의식에서 비롯되어 주변국으로 퍼져나갔다. 이는 지리적, 정치적 세계관과 결합하여, 중국 왕조가 주변 민족을 이적(夷狄)이나 금수(禽獸)로 여기며 책봉 체제를 통해 영향력을 행사하고 교화(敎化)하려는 화이관을 기반으로 했다.

주변국의 중화사상 수용 방식은 다양했다. 베트남의 역대 왕조는 중화사상의 영향을 받았으나,[44] 대외적 군주와 국내적 군주를 분리하는 상황제를 통해 중국 황제와의 직접적인 상하 관계를 피하려 했다. 일본은 쇼토쿠 태자나 남북조 시대 고다이 고친노의 사례처럼 중화 중심의 질서를 부정하고 대등한 외교를 추구하는 경향이 강했다.

이에 반해 조선은 중국 왕조를 따르고 유교 중심의 중화 문명과 화이관을 적극적으로 받아들여, 스스로를 '작은 중화' 즉, 소중화(小中華)로 인식하며 국가의 위상을 높이고자 했다.[45] 이는 정치적으로는 사대, 문화적으로는 숭화(崇華)의 형태로 나타났으며, 중화 질서에 편입되려는 일관된 경향을 보였다. 그러나 때로는 금, 원, 청과 같이 한족이 아닌 왕조에 사대를 강요당하며 화이관과 정치 현실 사이의 괴리를 겪기도 했다.

스스로를 중화로 여기는 인식은 주변 민족이나 국가를 이적으로 간주하는 타자화로 이어졌으며, 때로는 국내의 서민 계층에게까지 향하기도 했다.[48] 또한 소중화사상은 중화 문명의 적극적 수용이라는 측면과 함께, 조선 고유의 문화 발전을 제약하는 측면도 동시에 지니고 있었다.[47] 중화 문명을 절대 기준으로 삼으려는 경향은 세종의 한글 창제 당시 지식인들의 반발에서도 나타나듯, 조선 사회 전반에 영향을 미쳤다.

이처럼 소중화사상은 조선의 대외 관계, 사회 구조, 문화 전반에 걸쳐 긍정적, 부정적 영향을 복합적으로 미쳤으며, 그 영향은 현대 한국 사회와 문화를 이해하는 데 중요한 역사적 배경이 된다.

4. 1. 긍정적 측면

소중화사상은 중국 문화를 적극적으로 받아들여 한국 고유의 문화를 발전시키는 계기를 마련하고, 동아시아 국제 질서 속에서 정치적 안정을 추구하는 데 영향을 미쳤다.신라는 삼국사기 기록에 따르면 무열왕 대에 당나라의 의관 제도를 받아들여 시행함으로써 스스로를 문화적으로 발전시키고자 했다. 이는 백성들을 "오랑캐"에서 문명화된 "화(華)"로 변화시키려는 노력의 일환이었다.[12]

고려 시대에도 이러한 경향은 이어졌다. 고려 태조는 훈요 10조를 통해 고려가 중국 고대 요 임금의 이상적인 정치를 따르기를 바라며, 당나라의 문물, 예악(禮樂) 등을 적극적으로 수용했음을 강조했다.[13][14][15][16] 고려 인종 역시 거란족의 풍습을 버리고 중국의 전통을 따를 것을 명하는 조서를 내리기도 했다.[17]

조선 시대에 이르러 소중화 의식은 더욱 뚜렷해졌다. 조선왕조실록에서는 기자가 동쪽으로 와 교화를 펼친 이래 조선이 예의 바른 나라가 되어 '소중화(小中華)'로 불리게 되었다고 기록하고 있다.[18] 또한 명나라 시대에는 조선의 의복, 문자, 제도 등이 중국의 양식을 따랐으며, 이는 조선이 중화 문명의 일원임을 자처하는 근거가 되었다.[19] 서거정이 편찬한 동국통감에서도 조선의 의복과 제도가 중국을 본떠 '시(詩), 서(書), 예(禮), 악(樂)의 나라', '인(仁)과 의(義)의 나라'로 칭송받았음을 강조하며, 이를 기자의 공으로 돌렸다.[20]

정치적으로 소중화 사상은 사대주의와 밀접한 관련을 맺으며[21], 중국 중심의 국제 질서 안에서 조선의 안정적인 위치를 확보하려는 노력으로 나타났다. 중국 왕조를 정통으로 인정하고 책봉-조공 관계를 유지함으로써, 조선은 동아시아 세계에서 외교적 안정을 도모하고 국가의 위상을 높이고자 했다.[19][45]

17세기 명나라가 멸망하고 만주족의 청나라가 들어서자, 조선의 지배층은 청나라를 중화의 정통 계승자로 인정하지 않았다. 대신 유교 문명의 수호자를 자처하며 조선이야말로 중국 문명의 정당한 계승자라는 자부심을 내세웠고, 스스로를 '작은 중앙 왕국(소중화)'으로 여기며 문화적 정체성을 확립하고자 했다.[1] 이는 외부의 변화 속에서 조선 고유의 문화적 가치를 지키고 자긍심을 높이는 역할을 하기도 했다.

4. 2. 부정적 측면

소중화사상은 고전적인 사대주의와 밀접한 관련이 있다.[21] 조선은 중국 왕조를 따르고 적극적으로 중화 문명, 즉 유교 및 그에 따른 화이관을 수용하여, 중화에 동화됨으로써 자국의 위상을 높이고자 했다.[45] 이러한 자세는 정치적으로는 사대, 문화적으로는 숭화(崇華, 중화를 숭상하는 마음)로 나타났으며, 정치적, 문화적으로 중화 질서에 편입되려는 일관된 경향을 보였다.그러나 스스로를 소중화로 여기는 태도는 주변 국가나 민족을 이적(夷狄)이나 금수(禽獸)와 같은 야만적인 존재로 타자화하고 멸시하는 결과를 낳았다. 이러한 인식은 문화적 우월주의를 넘어 정치적, 지리적 세계관에도 영향을 미쳤다. 예를 들어, 1402년에 제작된 혼일강리역대국도지도는 명과 조선이 세계의 중심(중화)을 이루고 주변 지역은 이(夷)에 해당한다는 세계관을 반영한다. 지도에서 중국은 세계 중앙에 위치하며 조선은 실제보다 훨씬 크게 그려진 반면, 일본, 류큐, 동남아시아 등은 매우 작고 부정확하게 묘사되었다.[47] 이러한 타자화의 논리는 국내로도 향하여, 양반 지배층은 스스로를 중화 문명의 체현자로 여기며 예(禮)와 의(義)를 모르는 서민들을 '이적 금수의 무리'로 간주하는 등 계층적 차별 의식을 드러내기도 했다.[48]

또한, 중화 문명에 대한 지나친 숭상은 조선 고유의 문화 발전을 저해하는 요인이 되기도 했다. 세종이 고유 문자 한글을 창제하려 했을 때, 일부 관료와 지식인들은 이를 "중국을 버리고 이적에 동화되려는 행위"라며 강하게 반발했다. 이 때문에 한글은 조선 말기까지 '언문'이라 불리며 공식 문자로 인정받지 못하고 멸시받았다. 이처럼 중화 문명을 절대 기준으로 삼고 독자성을 배제하려는 경향은, 특히 소중화 사상을 내세우며 유교를 국가 이념으로 삼았던 조선에서 두드러지게 나타났다.

소중화 사상은 정치적 역경에 처했을 때 문화적 우월주의를 강조하며 현실의 어려움을 상쇄하려는 경향을 보이기도 했다.[47] 예를 들어, 한족 왕조인 명나라가 만주족의 청나라에 의해 멸망하자, 조선의 지배층은 청나라를 중화의 계승자로 인정하지 않고 자신들이야말로 중화 문명의 정통 계승자라는 인식을 강화했다.[1] 이는 화이관과 정치적 현실 사이의 괴리 속에서 나타난 현상이었다.

4. 3. 현대적 의의

소중화사상은 중화사상에 뿌리를 두고 있으며, 한족 중심의 문화적 우월감을 바탕으로 주변 민족을 이적(夷狄)으로 간주하는 화이관을 내포한다.[44] 조선은 이러한 중화 문명을 적극적으로 수용하여 스스로를 '작은 중화', 즉 소중화(小中華)로 인식했다.[45] 이는 중국 왕조에 대한 사대주의와 문화적 숭상(崇華)으로 나타났으며, 정치적·문화적으로 중화를 따르는 일관된 자세를 보였다.그러나 이러한 인식은 조선 내부적으로 양반 계층의 문화적 우월 의식과 서민에 대한 차별 의식을 강화하는 부작용을 낳기도 했다.[48] 양반들은 스스로를 예(禮)와 의(義)를 아는 중화 문명의 체현자로 여기며, 한글과 같은 고유 문화 요소를 폄하하고 일반 백성을 문화적으로 미개하다고 여기는 경향을 보였다. 세종이 한글을 창제했을 때 일부 지식인들이 "중국을 버리고 이적이 되려 한다"며 강하게 반발했던 것은 소중화사상이 조선 고유의 문화 발전을 저해할 수 있었음을 보여주는 대표적인 사례이다.[45]

또한, 소중화 의식은 주변국을 야만적인 존재로 타자화하는 결과를 낳았다. 조선 초기에 제작된 혼일강리역대국도지도는 명나라와 조선을 세계의 중심으로 과장되게 표현하고, 일본, 류큐, 동남아시아 등 주변 지역을 실제보다 훨씬 작고 왜곡되게 묘사함으로써 이러한 세계관을 시각적으로 드러냈다.[47]

이처럼 소중화사상은 과거 조선의 대외 관계 인식, 국내 사회 질서, 문화 발전에 복합적인 영향을 미쳤다. 비록 현대 사회에서 소중화사상이 과거와 같은 영향력을 가지지는 않지만, 한국의 역사와 문화를 이해하고 동아시아 국가 간의 관계를 역사적 맥락에서 파악하는 데 여전히 중요한 개념으로 남아있다.

참조

[1]

서적

Korea-China Relations in History and Contemporary Implications

https://books.google[...]

Springer

[2]

서적

A History of Chinese Political Thought

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

[3]

서적

The Many Faces of Clio: Cross-cultural Approaches to Historiography

https://books.google[...]

Berghahn Books

[4]

서적

Beyond the Bronze Pillars: Envoy Poetry and the Sino-Vietnamese Relationship

https://books.google[...]

University of Hawaii Press

[5]

서적

The Vietnamese Economy and Its Transformation to an Open Market System

https://books.google[...]

M.E. Sharpe

[6]

서적

China's Influence and the Center-periphery Tug of War in Hong Kong, Taiwan and Indo-Pacific

https://books.google[...]

Routledge

[7]

서적

Superpower, China? Historicizing Beijing's New Narratives Of Leadership And East Asia's Response Thereto

https://books.google[...]

World Scientific

[8]

웹사이트

Seoul Journal of Korean Studies

https://books.google[...]

[9]

서적

Writing the Nation: A Global Perspective

https://books.google[...]

Springer

2007-07-12

[10]

간행물

Choso˘n Korea as Sojunghwa, the Small Central Civilization: Sadae kyorin Policy and Relations with Ming/Qing China and Tokugawa Japan in the Seventeenth Century

http://subsite.icu.a[...]

International Christian University

[11]

서적

西藏历史问题研究

https://books.google[...]

中国藏学出版社

[12]

서적

History of the Three Kingdoms

[13]

서적

History of Goryeo

[14]

서적

Sourcebook of Korean Civilization

https://books.google[...]

Columbia University Press

[15]

서적

History of Goryeo

[16]

서적

The Land of Scholars: Two Thousand Years of Korean Confucianism

https://books.google[...]

Homa & Sekey Books

[17]

서적

History of Goryeo

[18]

서적

Veritable Records of the Joseon Dynasty

[19]

서적

Veritable Records of the Joseon Dynasty

[20]

서적

Comprehensive Mirror of the Eastern State

[21]

서적

K-Potential: 한반도와 한국인의 잠재력

https://books.google[...]

e퍼플

2017

[22]

서적

Vietnamese Source Materials concerning the 1827 Conflict between the Court of Siam and the Lao Principalities

https://books.google[...]

Centre for East Asian Cultural Studies for Unesco, the Toyo Bunko

[23]

서적

Complete Annals of Đại Việt

[24]

문서

Edict on the Transfer of the Capital

[25]

서적

Complete Annals of Đại Việt

[26]

서적

Complete Annals of Đại Việt

[27]

서적

Complete Annals of Đại Việt

[28]

서적

Complete Annals of Đại Việt

[29]

서적

中國文化對日韓越的影響

https://books.google[...]

[30]

서적

少数民族入主中国史略

https://books.google[...]

Lulu.com

[31]

서적

第三中国论

https://books.google[...]

Lulu.com

[32]

서적

中華文化復興月刊

https://books.google[...]

[33]

서적

第三中国论

https://books.google[...]

Lulu.com

[34]

서적

Imperially-commissioned Annotated Text Reflecting the Complete History of Việt

[35]

서적

Poems on the Way to Min

[36]

서적

Great History of Japan

[37]

서적

The Chronicles of Japan

[38]

서적

Extended Chronicles of Japan

[39]

서적

Extended Chronicles of Japan

[40]

서적

Imagining China in Tokugawa Japan: Legends, Classics, and Historical Terms

https://books.google[...]

SUNY Press

[41]

서적

The Oxford Handbook of Japanese Philosophy

https://books.google[...]

Oxford University Press

[42]

간행물

明治時代における史学の確立に関して ― 漢学、国学とランケ史学の狭間に

https://www.jpf.go.j[...]

[43]

웹사이트

ベトナムの「小中華性」と「南国意識」の再検討

https://www.tufs.ac.[...]

2024-07-02

[44]

간행물

「南国」の世界像 - 「北」との関係を中心として -

https://hdl.handle.n[...]

文部省科学研究費補助金重点領域研究「総合的地域研究」総括班

1996-01

[45]

문서

[46]

웹사이트

韓国の独立門

https://japanese.vis[...]

2024-07-02

[47]

문서

河宇鳳著「朝鮮王朝時代の世界観と日本認識」

[48]

서적

朝鮮から見た華夷思想

山川出版社

2003

[49]

간행물

朝鮮王朝前期葬喪礼教化政策

https://koara.lib.ke[...]

三田史学会

1992-11

[49]

간행물

儒礼教化以前朝鮮葬祭法復原攷

https://ndlsearch.nd[...]

朝鮮学会

1994-07

[50]

간행물

東アジア研究の問題点と新思考

https://ushimane.rep[...]

島根県立大学北東アジア地域研究センター

[51]

문서

朝鮮王朝実録 明宗21年7月辛卯

[52]

문서

朝鮮王朝実録 世祖14年3月乙酉

[53]

문서

村井章介「中世倭人伝」

[54]

문서

朝鮮王朝実録 世宗28年5月丁丑

[55]

서적

朝鮮燕行使と朝鮮通信使

名古屋大学出版会

2015-02-28

[56]

문서

[57]

문서

朝鮮王朝実録 中宗20年4月丁巳

[58]

서적

もしもの近現代史

扶桑社

2013-08-31

[59]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

[60]

서적

この国のかたち

文春文庫

[61]

서적

街道をゆく2

朝日文芸社

[62]

서적

世界のなかの日本

中央公論

[63]

서적

韓流時代劇と朝鮮史の真実

扶桑社

2013-08-08

[64]

간행물

朝鮮儒教思想から見た韓国の対日観 : 日韓相互不理解の淵源を探る

https://ippjapan.org[...]

世界平和教授アカデミー

2020

[65]

문서

동문선 권28, 문왕애책文王哀冊 , 박인량朴

[66]

문서

<임하필기(林下筆記)> 제12권 문헌지장편(文獻指掌編)

[67]

문서

[68]

문서

[69]

문서

[70]

웹사이트

http://sillok.histor[...]

null

[71]

사료

누르하치 토벌로 명나라에서 군병을 청한 일에 대해 전교하다.

http://sillok.histor[...]

광해군일기

1618-05-01

[72]

사료

소중화

http://sillok.histor[...]

중종실록

1512-12-26

[73]

사료

동방(東方)이 기자(箕子) 이래로 교화(敎化)가 크게 행하여져, 남자는 열사(烈士)의 풍(風)이 있었고 여자는 정정(貞正)의 풍이 있었으므로 역사(歷史)에도 「소중화(小中華)」라 칭하였습니다

http://sillok.histor[...]

성종실록

1472-07-10

[74]

서적

송자대전(宋子大全)

[75]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

[76]

사료

사학을 토죄하고 인정전에서 진하를 행하다. 반교문

http://sillok.histor[...]

순조실록

1801-12-22

[77]

문서

금수의 폐해는 얕고 이적의 폐해는 깊으며 이적의 폐해는 얕으나 난적의 폐해는 깊고 난적의 폐해는 얕으나 이단의 폐해는 깊다

[78]

서적

화서집

[79]

논문

한말의 척사위정논의

1987

[80]

서적

면암집

[81]

서적

천

[82]

웹사이트

격고팔도열읍

http://contents.hist[...]

[83]

문서

신법(新法)의 개화이고, 그 시작은 대대로 원수인 일본 오랑캐(日夷)입니다

[84]

서적

천

[85]

문서

13도 의군

[86]

서적

인

[87]

서적

인

[88]

서적

조선왕조 의궤-국가의례와 그 기록

일지사

2005

[89]

서적

천

[90]

사료

이수병 등이 황제로 칭할 것을 주청하다

http://sillok.histor[...]

고종실록

1897-09-30

[91]

문서

천황이라는 호칭이 최초로 사용된 때는 [[682년]]이다

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com