허목

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

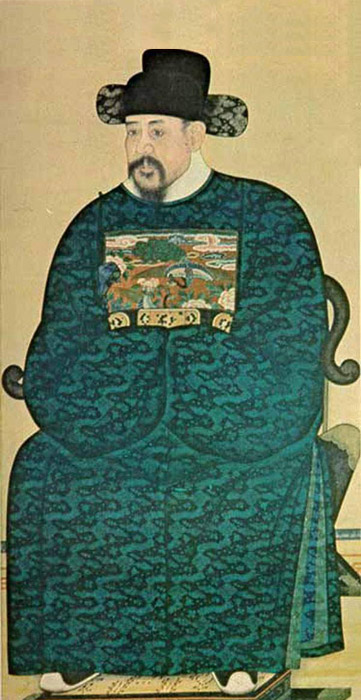

허목은 조선 후기의 문신, 서예가, 화가, 실학자로, 과거에 급제하지 않고 우의정까지 오른 인물이다. 남인 청남의 영수였으며, 예송 논쟁에서 송시열과 대립하며 강경한 입장을 보였다. 그는 이황과 조식의 학문을 계승했으며, 서예에 능하여 전서체를 잘 썼다. 광해군 시대에 인목대비 폐모론에 반대하며 관직을 떠났고, 병자호란 이후 다시 관직에 나가 삼척부사로 재임하며 치적을 남겼다. 경신환국으로 파직되었으나, 숙종의 총애를 받았으며, 사후 영의정에 추증되고 문정이라는 시호를 받았다. 그는 그림과 글씨에도 능했고, 역사에도 조예가 깊었으며, 이기이원론을 비판하고 이기일원론을 주장했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 청남 - 심광수

심광수는 조선 시대 남인 산림으로, 척화론을 주장하고 예송논쟁에 참여하여 3년설을 주장하다 유배되어 사망했으나, 사후 이조참판에 추증되고 청안군에 추봉된 인물이다. - 청남 - 윤휴

윤휴는 조선 후기 성리학에 대한 독자적 해석과 북벌론을 주장한 남인Strong 계열의 문신이자 학자로, 예송 논쟁과 당쟁에 관여하다 경신환국으로 사사되었다. - 조각가 - 이산해

이산해는 조선 중기 문신이자 정치가로, 뛰어난 문장과 서화 실력으로 이름을 알렸으며 동인으로 활동, 서인과의 당쟁 속에서 북인의 중심 인물로 활동하며 정치적 영향력을 행사했으나 임진왜란 초기 정국 운영에 대한 비판과 함께 사후 평가가 엇갈리는 인물이다. - 조각가 - 후안 루나

후안 루나는 필리핀의 화가이자 조각가, 독립운동가로서, 낭만주의 화풍으로 역사적, 사회적 주제를 다룬 작품을 통해 필리핀 미술계에 큰 영향을 미쳤으며 독립운동에 참여했지만 아내와 장모를 살해한 사건으로 논란이 되었다. - 한의사 - 강우규

강우규는 일제강점기 독립운동가로, 3·1 운동 후 노인단을 조직하여 사이토 마코토 총독 암살을 시도했으나 실패하고 순국하였으며, 만주와 연해주에서 독립운동 지원 및 민족 교육에 힘썼고, 그의 의거는 3·1 운동 이후 최초의 의열 투쟁으로 평가받아 건국훈장이 추서되었다. - 한의사 - 조헌영

조헌영은 한국민주당 당무위원 및 조직부장 등을 역임하며 민족자주와 민주주의 운동에 참여한 대한민국의 정치인으로, 제헌 및 제2대 국회의원을 지냈다.

2. 주요 이력

과거에 급제하지 않고 의정부우의정 겸 영경연사에 이르렀다. 남인 중진이자 청남의 영수였다. 학행으로 천거되어 관직에 올랐으며 효종 사후 제1차 예송 논쟁 당시 효종은 장남의 예로서 3년복을 입어야 한다고 주장하였으나 채택되지 않았고, 제2차 예송 논쟁 당시 인선왕후의 1년복이 채택되자 사헌부대사헌(司憲府大司憲), 이조참판(吏曹參判)에 발탁되었다. 1675년 의정부우참찬(議政府右參贊) 겸 성균관제주(成均館祭酒), 의정부좌참찬, 이조판서(吏曹判書)를 거쳐 특별 승진하여 그해 의정부우의정(議政府右議政) 겸 영경연사, 사복시제조를 지냈다.

허목은 1595년(선조 28년) 또는 1593년(선조 26년) 12월 11일 한성부 창선방(彰善坊)에서 허교(許喬)와 임제(林悌)의 딸 나주 임씨(羅州 林氏) 사이의 장남으로 태어났다. 증조부 허자(許磁)는 훈구파였고, 증조모 전주 이씨는 태종의 장남 양녕대군(讓寧大君)의 증손녀였다. 아버지 허교는 서경덕의 제자인 박지화의 문인이었고, 외할아버지 임제는 동인과 서인의 당쟁에 염증을 느껴 조선이 중국의 속국처럼 있는 것을 못마땅하게 여겼다.

예송논쟁 기간 중 송시열의 사형을 주장하였고, 송시열에 대한 온건 처벌론을 주장하는 탁남의 허적, 권대운 등과 갈등하였다. 그뒤 북인 윤휴를 포섭하여 청남을 이끌었다. 지패법, 체찰사부 설치 등을 반대하였고, 1678년 판중추부사에 이르렀으나 허견의 옥사의 파편을 맞고 파면되었다. 남인의 강경파 인사이자 윤선도, 윤증과 함께 남인의 저격수로 유명하였으며, 동시대의 정치가 우암 송시열, 송준길 등의 주요 정적(政敵)이자, 예송논쟁 당시 남인의 논객이었다.

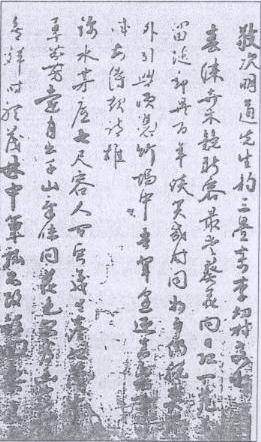

이황과 조식의 제자인 한강 정구(鄭逑)의 문하에서 수학하다, 정구 사후 그의 수제자인 모계 문위(文緯)와 여헌 장현광의 문하에서 수학하였다. 정구에게 수학하였으나, 박지화의 제자였던 부친 허교와 외조부인 임제의 영향으로 천문, 지리, 도가 등에도 능통하였다. 글씨에 해박한 지식을 가지고 조예가 깊어 자신의 독특한 필체인 미수체로 널리 알려져 있다. 남인에서도 청남에 속하며, 고결한 인품 덕분에 남인이 실각한 뒤에도 88세까지 천수를 누렸다.[15] 서예의 대가였으며 전서체에 능했다. 사후 1689년 복관되고 왕명으로 저서가 간행되었으며, 1692년 증 의정부영의정에 증직되었다.

1656년 조지서별좌(造紙署別坐)를 거쳐 공조정랑(工曹正郞)이 되었다. 용궁현감(龍宮縣監)에 제수되자 사양하고 취임하지 않았다. 1657년(효종 8년) 공조정랑에 임명되어 출사하였다가 다시 사헌부지평이 되었고 바로 사복시주부에 임명됐다가, 그해 7월 공조좌랑으로 승진하였으나 사직하였다. 그러나 그뒤 사헌부지평(司憲府 持平)에 두 차례 제수되자 번번히 사양 하였으나 허락을 얻지 못하여 부득이 효종 앞에 나아가 사례하고 사퇴 상소와 함께 임금이 지닐 덕과 시정의 폐단, 정치의 잘못을 비판, 지적한 '군덕정폐소'(君德政弊疎)를 올린 다음 향리 연천으로 돌아왔다. 그뒤 다시 사복시주부에 임명되었으나 사양하였다.

1657년 하순 사헌부장령(掌令)이 되고 12월 사헌부지평이 되었으나 사양하다가, 1658년(효종 9년) 1월 다시 사헌부지평에 다시 천거되어 취임하여 상경하였다. 그해 3월에 부사용(副司勇)을 거쳐 다시 사헌부지평이 되었다. 4월에 또 다시 부사용에 임명되었으나 사양하였다. 계속 사양하다가 1658년 5월에는 봉정대부(奉正大夫)에 임명되자 하는수 없이 도성으로 올라와 출사하였다. 바로 사헌부 지평에 제수되고, 경연관의 한사람으로 경연에 입시하였다. 1659년 다시 사헌부장령이 되어 사직을 청하였으나 윤허받지 못했다.

3. 생애

허목은 성리학자였지만, 아버지 허교, 외할아버지 임제, 스승 박지화와 서경덕의 영향으로 도학과 노장 사상에도 해박했다. 어려서 총명하고 기억력이 좋았으며, 9세에 입학하여 10세 때 동몽교관(敎官)에게 수학하였고, 정언옹(鄭彦옹)에게서 예기와 단궁(檀弓)을 배웠다. 조선 문인으로서는 드물게 활쏘기와 무예에도 재능을 보였다. 10대 초반에는 북인(北人) 이산해(李山海)와 남인 재상 이원익(李元翼)의 문하에 출입하여 수학했다.

1617년(광해군 9년) 아버지 허교가 거창현감에 임명되자, 허목은 거창으로 따라가 삼종형 허후(許厚)와 함께 문위에게서 수학하였다. 이후 문위의 추천으로 허후와 함께 경상북도 성주로 한강 정구(鄭逑)를 찾아가 스승으로 모시고 학문을 연마했다. 정구는 퇴계 이황과 남명 조식에게 모두 수학하였고, 남인계 예학과 왕사부동례(왕과 사대부의 예는 같을 수 없다.)설의 창시자였다.

정구는 심학(心學)과 예학(禮學)에 정통하였고, 문학, 의학, 서예, 풍수지리, 점술, 지지(地誌) 등 다방면에 걸쳐 박학다식했으며 매우 실용적이었다. 주자에 정통하면서도 주자학만을 강요하지 않는 정구의 가르침은 허목에게 큰 영향을 주어 학문적 경지를 넓고 깊게 하였고, 실학으로 접목할 수 있게 하였다.[18]

정구의 수제자이자 영남의 대학자인 장현광(張顯光)의 문하에도 출입하여 수학하고 담론하며 학식을 넓혔다. 정구 사후에는 장현광의 문하에서 수학하며 영남의 양쪽 학통을 계승하였다. 장현광이 사망하기 전까지 편지를 주고받으며 세상의 도리를 문답하였고, 평소에도 독서를 게을리하지 않았다.

광해군이 임해군을 사형시키고 영창대군을 사사한 뒤, 인목대비 폐모론이 나오자, 허목은 유생 신분으로 광해군의 인목대비 폐모론에 반대하였으나 받아들여지지 않았다.

1613년(광해군 5) 허목은 스승 중 한 명인 이원익의 주선으로 그의 손녀와 혼인하였다.[17] 집안이 가난하여 오랫동안 혼처를 구하지 못하고 있었는데, 처음에 신부의 부모는 그의 행색을 보고 반대하였으나 처조부가 되는 이원익이 적극 찬성하여 성사되었다고 한다.[17]

1624년(인조 2년) 경기도 광주군 남종면 우천(牛川)의 자봉산(紫峯山)에 들어가 은거하며 학문에 전념하였다. 이때 독서와 글씨에 전념해 그의 독특한 전서(篆書)를 완성하였다. 이듬해 사부학당(四部學堂) 중 동부학당(東部學堂)의 유생이 되었다.

1626년(인조 4년) 1월 14일 인조의 생모 계운궁 구씨가 죽자, 허목은 계운궁 구씨의 복상 문제와 관련하여 1년복을 입어야 한다고 주장했다가 인조의 눈밖에 났다. 같은 해 유생으로서 동학(東學)의 재임(齋任)을 맡고 있을 때 인조의 생모 계운궁 구씨(啓運宮 具氏) 복상 문제와 관련, 생부 정원대원군(定遠大院君)을 왕으로 추숭하려는 인조의 뜻에 부합하여 박지계(朴知誡) 등을 중심으로 원종 추숭론(追崇論)을 제창하자, 허목은 원칙을 거스르고 임금의 뜻에 영합하여 예(禮)를 혼란시킨다고 규탄하며 유적(儒籍)에서 제적(除籍) 하는 유벌을 가하였다.

1628년(인조 6) 인조가 다시 생부 정원대원군을 왕으로 추숭하려 하자, 허목은 정원대원군 추상은 부당하다며 선조의 대통을 계승했음을 주장했다. 그는 고례를 근거로 선조를 황고로, 정원군은 황숙고로 해야 된다며 정원대원군 국왕 추숭론(追崇論)에 반대하고, 추숭에 찬성하는 학자들을 시류에 영합한 자들이라 비판, 규탄하다가 다시 인조의 눈밖에 나면서 왕명으로 정거(停擧[21])의 벌을 받게 되었다.

인조 즉위 초부터 율곡 이이와 우계 성혼의 문묘 종사를 놓고 논란이 벌어졌다. 남인 중에서 율곡과 우계의 문묘 종사를 반대한 핵심 인물들은 허목과 윤선도, 윤휴 등이었다.[22] 허목은 이이가 승려라며 불교 승려이자 노장 사상에 치우친 인물이라며 문묘 종사는 가당치 않다고 주장했고, 서인들과 논쟁을 벌였다.

1636년 병자호란(丙子胡亂)이 일어나자 영동(嶺東)으로 피난하였다. 1638년(인조 16년) 인조가 청나라에 항복했다는 소식을 듣고 주변의 조정 출사 권유를 받았으나 거절했다.

1646년(인조 24년) 경기도 연천으로 들어가 경학 연구에 전념하다 1647년(인조 25년) 어머니 나주 임씨의 상을 당하자 상중에 《경례유찬》(經禮類纂)을 저술하기 시작, 3년 뒤 상례편(喪禮篇)을 완성한다. 그뒤 1649년 효종 즉위 후 학행으로 천거되어 참봉(參奉)이 되었으나 고사하고 취임하지 않았다.

1650년(효종 1년) "박학능문(博學能文)하며 그 뜻이 고상(高尙)하다"는 천목(薦目)으로 추천되어 정릉참봉(靖陵參奉)에 제수되자, 어머니가 "선인께서 아들이 벼슬길에 나가는 것을 바라지는 않았으나 굳이 말리지는 않겠다고" 하여 수긍하고 관직에 나갔으나 1개월 만에 그만두었다. 1651년(효종 2) 10월 내시교관(內侍敎官)으로 임명되었다. 1652년 조지서사지에 임명되고, 조봉대부(朝奉大夫) 조지서별좌(造紙署別座)에 제수되어 상경하였으나 6월에 공조좌랑(工曹佐郞)에 제수되자 사직하고 내려가 부임하지 않았다.

1655년(효종 6) 의정부우의정 심지원(沈之源)과 병조 판서 원두표(元斗杓) 등의 천거로 윤휴와 함께 발탁되었다. 곧 허목은 경연관으로 발탁되었다.

1675년(숙종 1) 초 의정부우참찬이 되었다. 5월 상소를 올려 송시열을 처형시킬 것을 주청하여 논란이 되었다. 허목은 송시열이 예를 오판한 것을 종묘에 고하자는 주장(고묘)을 하였으나 허적의 반대[19]로 무산되었다.

1679년 5월 탁남의 영수인 영상 허적의 아들 허견의 권력남용을 이유로 허적을 탄핵했다가, 역공격을 당하였다. 6월 16일 윤휴는 허목의 허물을 지탄하는 상소를 올렸다. 허목을 탄핵하는 상소가 올라왔고, 6월 18일 숙종은 허목을 추궁하였다.

숙종에게 '삼조석덕지사(三朝碩德之士)'로 대우받아[19] 각별한 총애를 받았다. 숙종 즉위 초 우참찬 겸 성균관좨주와 좌참찬, 이조판서를 거쳐 우의정에 올랐지만 재산 욕심을 부리지 않아 가난하였다.

1682년(숙종 8) 4월 27일 경기도 연천군 은거당(恩居堂)에서 병환으로 사망하였다.[15] 향년 87세(1593년생 설을 취하면 89세)였다. 숙종은 그가 죽자 슬퍼하며 일주일간 조회를 파하였다.

3. 1. 생애 초기

허목은 어려서 총명하고 기억력이 좋았으며, 학업에 전념하였다. 9세에 입학하여 10세 때 관립 서당에서 동몽교관(敎官)에게 수학하였고, 총산(蔥山) 정언옹(鄭彦옹)에게서 예기와 단궁(檀弓)을 배웠다. 조선의 문인으로서는 드물게 활쏘기와 무예에도 재능을 보였다.

10대 초반에는 당대 영의정을 지낸 북인(北人) 이산해(李山海)와 남인 재상 오리 이원익(李元翼)의 문하에 출입하여 수학했다. 21세에는 정언옹의 문하생이 되어 예기(禮記) 단궁(檀弓)편을 배웠으며, 이 무렵부터 예론에 조예를 갖추게 되었다. 23세에는 부친의 임지인 거창으로 가서 문위(文緯)를 찾아 뵙고 그의 학당에 출입하며 배웠다. 문위는 이황과 조식의 학통을 계승한 한강 정구의 제자였다.

1617년(광해군 9년) 아버지 허교가 거창현감에 임명되자, 허목은 거창으로 따라가 삼종형인 허후(許厚)와 함께 문위에게서 수학하였다. 이후 문위의 추천으로 허후와 함께 경상북도 성주로 한강 정구(鄭逑)를 찾아가 스승으로 모시고 오랫동안 학문을 연마했다. 정구는 퇴계 이황과 남명 조식에게 모두 수학하였고, 남인계 예학과 왕사부동례(왕과 사대부의 예는 같을 수 없다.)설의 창시자였다.

정구는 심학(心學)과 예학(禮學)에 정통하였고, 문학, 의학, 서예, 풍수지리, 점술, 지지(地誌) 등 다방면에 걸쳐 박학다식했으며 매우 실용적이었다. 주자에 정통하면서도 주자학만을 강요하지 않는 정구의 가르침은 허목에게 큰 영향을 주어 학문적 경지를 넓고 깊게 하였고, 실학으로 접목할 수 있게 하였다.[18]

정구의 수제자이자 영남의 대학자인 장현광(張顯光)의 문하에도 출입하여 수학하고 담론하며 학식을 넓혔다. 정구 사후에는 장현광의 문하에서 수학하며 영남의 양쪽 학통을 계승하였다. 장현광이 사망하기 전까지 편지를 주고받으며 세상의 도리를 문답하였고, 평소에도 독서를 게을리하지 않았다.

광해군이 임해군을 사형시키고 영창대군을 사사한 뒤, 인목대비 폐모론이 나오자, 허목은 유생의 신분으로 광해군의 인목대비 폐모론에 반대하였으나 받아들여지지 않았다.

1620년(광해군 13년) 스승 정구가 타계하자 상복을 입고 애사(哀詞)를 지어 바쳤다. 허목은 정구의 문도 중 가장 어렸지만, 훗날 이황, 조식, 정구의 학통을 근기지방으로 가져와 근기학파(近畿學派)를 형성했다.

1624년(인조 2년) 경기도 광주군(廣州郡) 남종면 우천(牛川)의 자봉산(紫峯山)에 들어가 은거하며 학문에 전념하였다. 이때 독서와 글씨에 전념해 그의 독특한 전서(篆書)를 완성하였다. 이듬해 사부학당(四部學堂) 중 동부학당(東部學堂)의 유생이 되었다.

1626년(인조 4년) 1월 14일 인조의 생모 계운궁 구씨가 죽자, 허목은 계운궁 구씨의 복상 문제와 관련하여 1년복을 입어야 한다고 주장했다가 인조의 눈밖에 났다. 같은 해 유생으로서 동학(東學)의 재임(齋任)을 맡고 있을 때 인조의 생모 계운궁 구씨(啓運宮 具氏)의 복상(服喪)문제와 관련, 생부 정원대원군(定遠大院君)을 왕으로 추숭하려는 인조의 뜻에 부합하여 박지계(朴知誡) 등을 중심으로 원종의 추숭론(追崇論)을 제창하자, 허목은 원칙을 거스르고 임금의 뜻에 영합하여 예(禮)를 혼란시킨다고 규탄하며 유적(儒籍)에서 제적(除籍) 하는 유벌을 가하였다.

1628년(인조 6) 인조가 다시 생부 정원대원군을 왕으로 추숭하려 하자, 허목은 정원대원군 추상은 부당하다며 인조가 선조의 대통을 계승했음을 주장했다. 그는 고례를 근거로 선조를 황고로, 정원군은 황숙고로 해야 된다며 정원대원군 국왕 추숭론(追崇論)에 반대하고, 추숭에 찬성하는 학자들을 시류에 영합한 자들이라 비판, 규탄하다가 다시 인조의 눈밖에 나면서 왕명으로 정거(停擧[21])의 벌을 받게 되었다. 뒤에 벌이 풀렸으나 과거 시험에 응시하지 않고 광주 자봉산에 입산, 은거하면서 독서, 학문 연구와 후학 양성에만 전념 하였다.

이후 정구의 제자이자 옛 스승인 문위를 찾아가 다시 그의 문하에서 수학하며 이황-정구-문위로 이어지는 영남학통(嶺南學統)을 이었으며, 관직에 뜻을 두지 않고 전국의 명소와 산천을 주유하면서 견문을 넓히고 호연지기(浩然之氣)를 길렀으며, 지방의 사림(士林)들과 많이 만나 교류했다.

인조 즉위 초부터 율곡 이이와 우계 성혼의 문묘 종사를 놓고 논란이 벌어졌다. 남인 중에서 율곡과 우계의 문묘 종사를 반대한 핵심 인물들은 허목과 윤선도, 윤휴 등이었다.[22] 허목은 이이가 승려라며 불교 승려이자 노장 사상에 치우친 인물이라며 문묘 종사는 가당치 않다고 주장했고, 서인들과 논쟁을 벌였다.

허목은 이이의 학문이 유교가 아닌 불교에 바탕을 두었다고 비판했다.[22] 그는 이이를 유학자가 아니라 승려로 규정하고, 윤휴, 윤선도와 함께 이율곡은 스님일 뿐이라는 고집을 꺾지 않았다.[22] 송시열은 그가 이이를 불교 승려라고 지적하자 그를 이단 사이비라 공격하고 사문난적이라고 비난하였다.

1636년 41세 때 병자호란(丙子胡亂)이 일어나자 영동(嶺東)으로 피난하였다. 12월 강원도로 피란을 하였다가 선대의 고향인 연천으로 돌아왔다.[19] 1637년 다시 호란을 피해 강원도로 가 강릉, 원주에서 잠시 머무르다가 경상북도 상주에 이르렀다.

1638년(인조 16년) 인조가 청나라에 항복했다는 소식을 듣고 주변의 조정 출사 권유를 받았으나 거절했다. 출사 권유를 뿌리친 뒤 모부인이 계시던 경상남도 의령 모의촌(慕義村)으로 내려가 생활했다. 1641년 다시 사천으로 이주했다가, 창원, 칠원 등지에 10여년간을 우거하면서 강론(講論)과 저술(著述)을 게을리 하지 않는 한편 지리산 남해안을 유상(遊賞)하고 선세유적(先世遺跡)을 기행, 답사 하였다.

교육 활동에 전념하던 그는 수많은 문하생을 배출했고, 그 중 유형원, 이서우, 이담명, 목내선 등은 그의 문하생들 중 저명한 문인이자 성리학자들이었다. 정묘호란과 병자호란 이후 치욕을 갚아야 된다는 견해가 나오면서 북벌론이 제기되었으나, 준비없는 북벌론은 공리공담이라며 비판적인 입장을 보였다. 한편 주변에서는 계속 그에게 출사를 종용, 권유했고 그는 이를 계속 거절하였다.

1646년(인조 24년) 경기도 연천으로 들어가 경학 연구에 전념하다 1647년(인조 25년) 어머니 나주 임씨의 상을 당하자 상중에 《경례유찬》(經禮類纂)을 저술하기 시작, 3년 뒤 상례편(喪禮篇)을 완성한다. 그뒤 1649년 효종 즉위 후 학행으로 천거되어 참봉(參奉)이 되었으나 고사하고 취임하지 않았다.

1650년(효종 1년) 정월에 그는 "박학능문(博學能文)하며 그 뜻이 고상(高尙)하다"는 천목(薦目)으로 추천되어 정릉참봉(靖陵參奉)에 제수되자 그의 어머니가 "선인께서 아들이 벼슬길에 나가는 것을 바라지는 않았으나 굳이 말리지는 않겠다고" 하자 그는 수긍하고 관직에 나갔으나 1개월 만에 그만 두었다. 1651년(효종 2) 10월 내시교관(內侍敎官)으로 임명되었다. 1652년 조지서사지에 임명되고, 조봉대부(朝奉大夫) 조지서별좌(造紙署別座)에 제수되어 상경하였으나 그해 6월에 공조좌랑(工曹佐郞)에 제수되자 사직하고 내려가 부임하지 않았다.

그뒤 다시 내시교관에 제수되어 상경했으나 1652년 병으로 사퇴하였다. 1653년 부인 전주 이씨가 병으로 죽었다. 그에게는 몇 명의 첩이 있었는데, 한 명의 첩에게서는 두 명의 서녀를 보고 다른 첩에게서도 서자를 보았다.

1655년(효종 6) 의정부우의정 심지원(沈之源)과 병조 판서 원두표(元斗杓) 등의 천거로 윤휴와 함께 발탁되었다. 우의정 심지원은 "허목(許穆)·윤휴(尹鐫)가 힘써 배워 재주가 많으며 행실이 남보다 낫다 하니, 이러한 사람은 발탁하여 써서 권장되게 해야 하겠습니다."라 하여 그들을 발탁하여 교육과 학문연구 등 문풍 진작에 힘써야 된다고 주장하였다. 곧 허목은 경연관으로 발탁되었다.

3. 1. 1. 출생과 가계

1595년(선조 28년) 또는 1593년(선조 26년) 12월 11일 한성부 창선방(彰善坊)에서 출생했다. 아버지는 포천현감(抱川縣監)을 지내고 사후 증 의정부영의정(贈領議政)에 추증된 허교(許喬)이고, 어머니는 정랑(正郞) 백호(白湖) 임제(林悌)의 딸 나주 임씨(羅州 林氏)이다. 증조부 허자(許磁)는 훈구파의 일원이었고, 증조모 전주 이씨는 태종의 장남 양녕대군(讓寧大君)의 증손녀였다.

아버지 허교는 서경덕의 제자인 박지화의 문인이었고, 외할아버지 임제 역시 도학과 경학에 관심이 많아 허목은 이들의 영향을 받아 성리학자였지만 도학과 노장 사상에도 해박한 지식을 갖게 되었다.

허목에게는 남동생 2명과 30년 이상 나이 차이가 나는 서제(庶弟) 몇 명이 있었다. 동생 허의(許懿)는 율(律)에 능통하고 인물화에 뛰어났으며, 막내 아우 허서(許舒)는 초서와 예서에 뛰어났다. 아버지의 첩에게서는 허달(許達)이, 또 다른 서모에게서는 허순(許順)이라는 이복 동생이 태어났다. 이복 동생 허순은 현종 때인 1672년 무과에 급제하였다.[16]

집안이 가난하여 오랫동안 혼처를 찾지 못하다가 19세에 스승 중 한 명인 오리 이원익의 손녀와 결혼하게 되었는데, 처음에 신부의 부모는 그의 행색을 보고 반대하였으나 처조부가 되는 이원익이 적극 찬성하여 성사되었다고 한다. 이원익은 허목의 관상을 보고 훗날 재상이 될 재목이라고 평하였다고 한다.

허목의 가계는 다음과 같다.

3. 1. 2. 유년기

그는 어려서부터 총명하여 기억력이 좋고 학업에 전념하였으며 9세에 입학하여 10세 때 관립 서당에서 동몽교관(敎官)에게 수학하였고 총산(蔥山) 정언옹(鄭彦옹) 선생에게서 예기와 단궁(檀弓)을 배웠다.[19] 그는 조선의 문인으로서는 드물게 활쏘기와 무예 재주에도 능했다.그는 10대 초반의 나이에 당대에 영의정을 지낸 북인(北人) 아계 이산해(李山海)의 문하에도 출입했다. 그는 시흥군 광명에 은퇴해 있던 남인 재상 오리 이원익(李元翼)의 문하에도 출입하여 수학하였다. 그뒤 그가 21세 되던 해에 총산(鄭怱) 정언옹선생의 문하생이 되어 예기(禮記) 단궁(檀弓)편을 배웠다. 스승 모계 문위는 이황과 조식의 학통을 계승한 한강 정구의 제자였다.

1613년(광해군 5) 이원익(李元翼)의 손녀와 혼인하였다. 어느날 정승 오리 이원익 대감이 퇴청을 하여 길을 가고 있었는데, 아이들 몇 몇이 놀고 있는 것을 보았다. 놀고 있는 아이들 중 씩씩하고 기개가 있어 보이는 아이가 있어 유심히 살펴보다가, 평교자를 세우게 하고 내려서서 "너는 어느집 아이냐" 하고 이름과 가계를 물으니, 흐트러진 옷 매무새를 바로 잡고, 다소곳이 서서 "성은 양천인 허씨이고, 이름은 목이라" 대답하는 한 편, "아버지는 현감이고 증조부가 좌찬성 자"라고 대답을 했다. 오리 대감은 아주 흡족한 미소를 띠우고 집으로 돌아와 그 날 있었던 일을 부인에게 이야기 하는 한 편, "이 아이가 내 뒤를 이어 이 나라의 훌륭한 정승이 될 아이"라면서 훗 날 손녀 사위를 삼았으면 좋겠다고 하면서 아들 내외에게도 이 이야기를 전했다. 그러나, 아들 내외는 좀 더 부유한 집안으로 혼 처를 정했으면 좋겠다고 하면서 반대를 했다. 그러자 오리 대감은 아들 내외를 꾸짖으며 "그 아이가 장차 큰 인물이 될 텐데 돈이 왜 중요하냐"고 아들 내외를 꾸짖으며 혼사에 고집을 세웠다. 마침내 오리 대감은 그 아이 집으로 집사 여러차례 보내어 혼인 승락을 받아 냈다.

집안이 가난하고 가세가 몰락하여 그는 오래도록 혼처를 찾지 못하고 있었다. 그는 19세에 스승의 한사람인 오리 이원익의 손녀와 결혼하게 되는데, 처음에 그의 행색을 본 신부의 부모는 반대하였으나 처조부가 되는 이원익이 적극 찬성하여 성사되었다 한다. 또한 이원익으로부터 정승감이라고 인정받았다고 한다.

이원익에게는 결혼을 해야 할 나이 든 손녀가 있었다. 그래서 오리 이원익 대감은 오며 가며 손녀사위 감을 찾느라고 분주했다. 어느 날 정승의 눈에 번쩍 뜨인 젊은이를 만났다. 그래서 하인을 시켜 집으로 오게 하여 이것저것 물어보았다. 정승의 마음에 들었다. 그래서 부인에게 말했다. 부인은 펄쩍 뛰면서 반대했다.[17] "아니 대감, 신랑을 길에서 얻는 것도 아닐 텐데 무슨 말씀입니까? 대체 그래 어느 집안의 자식이랍디까?” 하자 정승은 “시골의 가난한 선비의 자식이라오.” 하니까 부인은 “대감, 그동안 좋은 댁의 청혼도 거절하고 고르신 것이 겨우 시골 가난뱅이 선비의 자식이란 말이오?" 하고 투덜거렸다.[17]

관상을 볼 줄 알았던 이원익은 허목의 사람됨됨이를 한눈에 알아보고 손녀사위감으로 정했다고 한다. 처조모가 되는 이원익의 처, 장인인 이의전 내외, 처숙모 등은 그가 가난한 집안 사람이고 별다른 재주가 없는 점을 들어 딸이 고생할 것이라며 반대했었는데 이원익이 그를 알아보고 손녀사위로 결정하여 성사되었다는 것이다. 이원익은 손녀사위감인 그의 관상을 보고 후일 재상이 될 재목이라고 평하였다. 당시 다른 사람들은 이원익의 말을 이해하지 못했다 한다.

시간이 지나 어느덧 혼례를 치르게 되었다. 하인이 신랑이 있는 방으로 음식상을 가지고 들어가자 신랑은 벌떡 일어나더니 밥상을 두 손으로 받기에 하도 이상하여 하인이 “어찌하여 상을 직접 받으십니까?”라며 그 연유를 물었다. 신랑은 “여보게 음식은 사람에게 가장 소중한 것이거늘 어찌 앉아서 받을 수 있단 말인가”하고 대답하였다. 하인은 그렇겠다고 고개를 끄떡였다. 신랑은 바로 허목이었다.[17]

1617년(광해군 9년) 거창현감에 임명된 아버지 허교의 임지를 따라 거창(居昌)으로 따라가 삼종형인 관설 허후(觀雪 許厚)와 함께 유학자 모계 문위(茅溪 文緯)의 문하에서 수학하였다. 그뒤 모계 문위의 추천으로 다시 삼종형 관설 허후와 함께 경상북도 성주(星州)로 한강 정구(鄭逑)를 찾아가 스승으로 모시고 오랫 동안 학문을 연마했다. 한강 정구는 퇴계 이황과 남명 조식의 문하에 모두 출입하면서 수학하며 학문 연마에 정진하였고, 남인계 예학과 왕사부동례(왕과 사대부의 예는 같을 수 없다.)설의 창시자이기도 했다.

한강 정구는 심학(心學) 예학(禮學)에 정통하였으며 문학, 의학, 서예, 풍수지리, 점술, 지지(地誌) 등 실로 다방면에 걸쳐 박학다식한데다 매우 실용적이었다. 주자에 정통하면서도 주자학만을 강요하지는 않는 독특한 자세를 취하기도 했다. 이러한 한강 정구의 가르침은 허목에게 깊은 영향을 끼쳐 학문적 경지를 넓고 깊게 천착시켜 주었고 현실에 밀착할 수 있는 실학으로 접목케 하였다.[18]

또한 정구의 수제자이자, 또다른 영남의 대학자 여헌(旅軒) 장현광(張顯光) 등의 문하에도 출입하여, 그로부터 수학, 담론하며 학식을 넓혔다. 한강 정구의 사후 여헌 장현광]의 문하에서 수학하며 영남의 양쪽 학통을 계승하였다. 장현광이 사망하기 전까지 그는 편지를 주고 받으며 세상의 도리를 문답하였다. 그는 또한 평소에도 독서를 게을리하지 않았다.

광해군의 임해군 사형과 연이어 영창대군을 사사하고 인목대비 폐모론이 나오자 그는 유생의 신분으로 광해군의 인목대비 폐모론에 반대하였다. 그러나 받아들여지지 않았다.

3. 1. 3. 결혼

1613년(광해군 5) 허목은 스승 중 한 명인 오리 이원익의 주선으로 그의 손녀와 혼인하였다.[17] 허목은 집안이 가난하여 오랫동안 혼처를 구하지 못하고 있었는데, 처음에 신부의 부모는 그의 행색을 보고 반대하였으나 처조부가 되는 이원익이 적극 찬성하여 성사되었다고 한다.[17]이원익은 허목의 관상을 보고 재상이 될 재목이라고 평하였다.[17] 당시 다른 사람들은 이원익의 말을 이해하지 못했지만, 이원익은 허목의 사람됨됨이를 한눈에 알아보고 손녀사위감으로 정했다고 한다. 처조모 이원익의 처, 장인 이의전 내외, 처숙모 등은 허목이 가난한 집안 사람이고 별다른 재주가 없는 점을 들어 딸이 고생할 것이라며 반대했었다.[17]

3. 2. 청소년기

미수 허목은 1595년(선조 28년) 또는 1593년(선조 26년) 12월 11일 한성부 창선방(彰善坊)에서 태어났다. 증조부는 훈구파의 일원이었던 허자였고, 할아버지는 퇴계가 그 학문과 덕망을 기린 송호처사(松湖處士) 허강이었다. 아버지 허교(許喬)는 서경덕의 제자인 박지화의 문인이었고, 외할아버지인 임제 역시 도학과 경학에 관심이 많았다. 허목은 유교를 신봉하는 성리학자였지만 아버지, 외할아버지, 그리고 아버지의 스승인 박지화와 서경덕의 영향을 받아 도학과 노장 사상에도 해박한 지식을 갖고 있었다.

어려서부터 총명하여 기억력이 좋고 학업에 전념하였으며, 9세에 입학하여 10세 때 관립 서당에서 동몽교관(敎官)에게 수학하였고, 총산(蔥山) 정언옹(鄭彦옹) 선생에게서 예기와 단궁(檀弓)을 배웠다. 조선의 문인으로서는 드물게 활쏘기와 무예 재주에도 능했다. 10대 초반에 북인(北人) 이산해(李山海)와 남인 재상 이원익(李元翼)의 문하에 출입하여 수학하였다. 21세에 정언옹 선생의 문하생이 되어 예기(禮記) 단궁(檀弓)편을 배웠고, 23세에 부친의 임지인 거창으로 가서 문위를 찾아뵙고 그의 학당에서 배웠다.

3. 2. 1. 학문 수학

1617년(광해군 9년) 아버지 허교를 따라 거창으로 가서 문위의 문하에서 수학하였다.[19] 삼종형인 관설 허후(觀雪 許厚)와 함께 문위에게서 배웠는데, 문위는 한강 정구의 제자였다. 문위의 추천으로 허후와 함께 경상북도 성주로 정구를 찾아가 스승으로 모시고 오랫동안 학문을 연마했다. 정구는 퇴계 이황과 남명 조식 문하에서 수학, 남인계 예학과 왕사부동례(왕과 사대부의 예는 같을 수 없다.)설의 창시자였다.정구는 심학, 예학, 문학, 의학, 서예, 풍수지리, 점술, 지지(地誌) 등 다방면에 걸쳐 박학다식하고 실용적이었다. 주자에 정통하면서도 주자학만을 강요하지 않는 독특한 자세를 취했다. 이러한 정구의 가르침은 허목에게 깊은 영향을 끼쳐 학문적 경지를 넓고 깊게 하였고 실학으로 접목케 하였다.[18]

(정구 사후 장현광과 문위의 문하에서 계속 수학하였다.)

정구의 수제자이자, 영남의 대학자 여헌(旅軒) 장현광(張顯光)에게서도 수학하며 학식을 넓혔다. 정구 사후 여헌 장현광에게서 수학하며 영남의 양쪽 학통을 계승하였다. 장현광이 사망하기 전까지 편지를 주고 받으며 세상의 도리를 문답하였다. 그는 평소에도 독서를 게을리하지 않았다.

3. 2. 2. 광해군의 정책 비판과 낙향

1613년(광해군 5) 이원익의 손녀와 혼인하였다. 그가 이원익의 손녀와 결혼하게 된 사연은 이러하다.어느 날 정승 오리 이원익 대감이 퇴청하여 길을 가고 있었는데, 아이들 몇몇이 놀고 있는 것을 보았다. 놀고 있는 아이들 중 씩씩하고 기개가 있어 보이는 아이가 있어 유심히 살펴보다가, 평교자를 세우게 하고 내려서서 "너는 어느 집 아이냐" 하고 이름과 가계를 물으니, 흐트러진 옷 매무새를 바로 잡고, 다소곳이 서서 "성은 양천인 허씨이고, 이름은 목이라" 대답하는 한편, "아버지는 현감이고 증조부가 좌찬성 자"라고 대답했다. 오리 대감은 아주 흡족한 미소를 띠우고 집으로 돌아와 그날 있었던 일을 부인에게 이야기하면서, "이 아이가 내 뒤를 이어 이 나라의 훌륭한 정승이 될 아이"라며 훗날 손녀사위로 삼았으면 좋겠다고 하면서 아들 내외에게도 이 이야기를 전했다. 그러나 아들 내외는 좀 더 부유한 집안으로 혼처를 정했으면 좋겠다면서 반대했다. 그러자 오리 대감은 아들 내외를 꾸짖으며 "그 아이가 장차 큰 인물이 될 텐데 돈이 왜 중요하냐"고 아들 내외를 꾸짖으며 혼사에 고집을 세웠다. 마침내 오리 대감은 그 아이 집으로 집사를 여러 차례 보내어 혼인 승낙을 받아 냈다.

집안이 가난하고 가세가 몰락하여 그는 오래도록 혼처를 찾지 못하고 있었다. 그는 19세에 스승의 한 사람인 오리 이원익의 손녀와 결혼하게 되는데, 처음에 그의 행색을 본 신부의 부모는 반대하였으나 처조부가 되는 이원익이 적극 찬성하여 성사되었다고 한다. 또한 이원익으로부터 정승감이라고 인정받았다고 한다.

이원익에게는 결혼할 나이 든 손녀가 있었다. 그래서 오리 이원익 대감은 오가며 손녀사윗감을 찾느라고 분주했다. 어느 날 정승의 눈에 번쩍 띈 젊은이를 만났다. 그래서 하인을 시켜 집으로 오게 하여 이것저것 물어보았다. 정승은 마음에 들었다. 그래서 부인에게 말했다. 부인은 펄쩍 뛰면서 반대했다.[17] "아니 대감, 신랑을 길에서 얻는 것도 아닐 텐데 무슨 말씀입니까? 대체 그래 어느 집안의 자식이랍디까?” 하자 정승은 “시골의 가난한 선비의 자식이라오.” 하니까 부인은 “대감, 그동안 좋은 댁의 청혼도 거절하고 고르신 것이 겨우 시골 가난뱅이 선비의 자식이란 말이오?" 하고 투덜거렸다.[17]

관상을 볼 줄 알았던 이원익은 허목의 사람됨됨이를 한눈에 알아보고 손녀사윗감으로 정했다고 한다. 처조모가 되는 이원익의 처, 장인인 이의전 내외, 처숙모 등은 그가 가난한 집안 사람이고 별다른 재주가 없는 점을 들어 딸이 고생할 것이라며 반대했었는데, 이원익이 그를 알아보고 손녀사위로 결정하여 성사되었다는 것이다. 이원익은 손녀사윗감인 그의 관상을 보고 후일 재상이 될 재목이라고 평하였다. 당시 다른 사람들은 이원익의 말을 이해하지 못했다고 한다.

시간이 지나 어느덧 혼례를 치르게 되었다. 하인이 신랑이 있는 방으로 음식상을 가지고 들어가자 신랑은 벌떡 일어나더니 밥상을 두 손으로 받기에 하도 이상하여 하인이 “어찌하여 상을 직접 받으십니까?”라며 그 연유를 물었다. 신랑은 “여보게 음식은 사람에게 가장 소중한 것이거늘 어찌 앉아서 받을 수 있단 말인가”하고 대답하였다. 하인은 그렇겠다고 고개를 끄떡였다. 신랑은 바로 허목이었다.[17] 집안의 모든 사람들이 신랑을 못마땅하게 여겼지만 이원익 정승만은 그렇지 않았다. 하루는 이원익이 허목을 불러 "여행을 하면서 학문을 닦으면 어떠냐"고 물었다. 그래서 허목은 여행을 떠났다. 약 석 달 만에 집으로 돌아왔다. 오리 정승은 “잘 다녀왔느냐? 그래 어느 곳에서 누구를 만났느냐?”고 물었다. 허목은 “예, 장여헌 선생이라는 훌륭한 선비를 만나 학문을 배우고 책을 얻어 왔습니다.” 하자 오리 정승은 매우 만족해했다. 마침내 허목은 정승이 본 대로 우의정이란 높은 벼슬까지 오르게 되었다.[17]는 것이다.

광해군의 임해군 사형과 연이어 영창대군을 사사하고 인목대비 폐모론이 나오자, 그는 유생의 신분으로 광해군의 인목대비 폐모론에 반대하였다. 그러나 받아들여지지 않았다. 이후 광해군의 인목대비 폐모 등에 반발하여 관직에 나가지 않고 스승 정구의 문하에서 성리학과 예학 등을 수학하며 학문을 연마하다가, 정구 사후 인조반정 이후 고향으로 돌아왔다.

1620년(광해군 13년) 스승 한강 정구가 타계하자 상복을 입고 애사(哀詞)를 지어 바쳤다. 수많은 정구의 문도 가운데 허목은 가장 연소하였으나 뒷날 이황, 남명 조식, 한강 정구의 학통을 근기 지방으로 가져와 근기학파(近畿學派)를 형성함으로써 이황의 다른 제자들인 유성룡, 박승임, 김성일의 문인과 후계자들이 영남학파를, 조식의 다른 제자들인 김우옹 등이 경상좌도 학파를 이룬 데 비해, 경기도 지역에 이황과 조식의 학통을 전수하여 근기학파를 형성했다. 근기학파에서 남인계 실학이 분파되었으며, 이황과 조식의 학통을 모두 계승하였기에 다소 이황의 이기이원론이나 조식의 실용사상이 혼재되어 있었다. 이후 그는 관직에 욕심내지 않고, 50여 세가 되도록 세상에 알려지지 않고 학문 연구와 후학 교육 등에 진력하여 일가를 이루었다.

3. 3. 청년기, 학문 연구

미수 허목은 1595년(선조 28년) 또는 1593년(선조 26년) 12월 11일 한성부 창선방(彰善坊)에서 태어났다. 증조부 허자는 훈구파였고, 증조모 전주이씨는 태종의 장남 양녕대군의 증손녀였다. 할아버지 허강은 퇴계 이황이 학문과 덕망을 기린 인물이고, 할머니 진주강씨는 김굉필의 문인이자 조광조의 동문인 김안국의 외손녀였다. 아버지 허교는 서경덕의 제자인 박지화의 문인이었고, 외할아버지 임제는 동인과 서인의 당쟁에 염증을 느껴 조선이 중국의 속국처럼 있는 것을 못마땅하게 여겼다.

허목은 유교를 신봉하는 성리학자였지만, 아버지 허교, 외할아버지 임제, 스승 박지화와 서경덕의 영향으로 도학과 노장 사상에도 해박했다. 1617년(광해군 9년) 아버지 허교가 거창현감으로 부임하자, 허목은 삼종형 허후와 함께 문위의 문하에서 수학하였다. 이후 문위의 추천으로 허후와 함께 한강 정구를 찾아가 스승으로 모시고 학문을 배웠다. 정구는 퇴계 이황과 남명 조식에게 모두 배웠으며, 남인계 예학과 왕사부동례(왕과 사대부의 예는 같을 수 없다.)설의 창시자였다.

정구는 주자에 정통하면서도 주자학만을 강요하지 않았고, 이러한 가르침은 허목에게 영향을 주어 실학으로 접목하게 하였다.[18] 정구 사후에는 장현광의 문하에서 수학하며 영남의 양쪽 학통을 계승하였다.

3. 3. 1. 인조 반정 이후

1624년(인조 2년) 경기도 광주군 남종면 우천(牛川)의 자봉산에 들어가 은거하며 학문에 전념하였다. 이때 독서와 글씨에 전념해 그의 독특한 전서(篆書)를 완성하였다.[20] 이듬해 사부학당(四部學堂) 중 동부학당(東部學堂)의 유생이 되었다. 1626년(인조 4년) 1월 14일 계운궁 구씨가 죽자 인조는 자신의 모친의 장례식을 성대히 하려 했다. 예관들은 왕자 군부인의 예로서 장례를 치뤄야 된다고 주장했고, 이때 인조는 스스로 주상(主喪)이 되고자 했으나 뜻을 이루지 못했고 상복도 3년복을 입으려다 1년복을 입을 수밖에 없었다. 이때 허목은 계운궁 구씨의 복상 문제와 관련하여 1년복을 입어야 된다고 주장했다가 인조의 눈밖에 났다.1626년(인조 4년) 유생으로서 동학(東學)의 재임(齋任)을 맡고 있을 때 계운궁 구씨의 복상(服喪)문제와 관련, 생부 정원대원군을 왕으로 추숭하려는 인조의 뜻에 부합하여 성리학자 박지계 등을 중심으로 원종의 추숭론을 제창하자, 허목은 원칙을 거스르고 임금의 뜻에 영합하여 예(禮)를 혼란시킨다고 규탄, "예를 어기고 임금에게 아첨하였다"며 유적(儒籍)에서 제적(除籍) 하는 유벌을 가하였다.

1628년(인조 6) 인조가 다시 생부 정원대원군을 왕으로 추숭하려 하였다. 이때 정원대원군 추상은 부당하다며 인조가 선조의 대통을 계승했음을 주장했다. 그는 고례를 근거로 선조를 황고로 하고 정원군은 황숙고로 해야 된다며 인조의 정원대원군 추숭론에 반대하고, 추숭에 찬성하는 학자들을 시류에 영합한 자들이라며 비판, 규탄하다가 다시 인조의 눈밖에 나면서 그는 왕명으로 정거(停擧[21])의 벌을 받게 되었다. 뒤에 벌이 풀렸으나 과거 시험에 응시하지 않고 광주 자봉산에 입산, 은거하면서 독서, 학문 연구와 후학 양성에만 전념 하였다.

이후 한강 정구의 제자이자, 옛 스승인 모계 문위를 찾아가 다시 그의 문하에서 수학하며 이황-정구-문위로 이어지는 영남학통(嶺南學統)을 이었으며 관직에 뜻을 두지 않고 전국의 명소와 산천을 주유하면서 견문을 넓히고 호연지기(浩然之氣)를 길렀으며, 지방의 사림(士林)들과 많이 만나 교류했다. 인조 즉위 초부터 율곡 이이와 우계 성혼의 문묘 종사를 놓고 논란이 발생했다. 남인 중에서 율곡과 우계의 문묘 종사를 반대한 핵심 인물들은 미수 허목과 고산 윤선도, 백호 윤휴 등이었다.[22] 허목은 이이가 승려이며 불교 승려이자 노장 사상에 치우친 인물이라며 문묘 종사는 가당치 않다고 주장했고, 서인들과 논쟁을 벌였다.

율우의 문묘종사 논쟁이 벌어지자 허목은 이이를 유학자의 옷을 입은 불교 승려라고 비판했다. 허목이 율곡 이이의 문묘 종사를 반대한 명목은 그의 학문이 유교가 아닌 불교에 바탕을 두었다는 것이었다.[22] 허목에 의하면 율곡의 학문은 종합에서 부분으로 들어가는 것인데, 이는 불교의 논리이지 유학자의 논리가 아니라는 비판이었다.[22]

허목은 이이를 유학자가 아니라 승려로 규정했다. 즉 율곡은 유학자가 아니라 유학자의 옷을 입은 불교 승려에 불과한데 승려를 어떻게 문묘에 종사하느냐는 비난이었다. 허목의 비판은 결국 율곡 이이의 출가 경력을 정치적으로 이용해 그의 문묘종사를 막으려는 당파적 비판에 지나지 않는 것이었다.[22] 허목, 윤휴, 윤선도는 이율곡은 스님일 뿐이라는 고집을 꺾지 않았다. 이런 시절 한때의 방황을 이들은 이해하지 않았다.[22]

허목은 성혼을 비판해 말하기를, "임진왜란 때 임금이 서쪽으로 몽진했는데, 성혼은 파주에 살면서 임금의 수레가 지나가는데도 나와 보지도 않으면서 말하기를, '국도를 떠난 뒤에는 임금을 호종할 의무가 없다'고 했다."라고 하였다.[23] 그가 이율곡을 학자가 아니라 불교 승려라고 지적하자 분노한 송시열은 그를 이단 사이비라 공격하고 사문난적이라고 비난하였다.

1636년 41세 때 병자호란이 일어나자 영동(嶺東)으로 피난하였다. 1636년 12월 미수는 강원도로 피란을 하였다가 선대의 고향인 연천으로 돌아오니, 동생인 죽천(竹泉) 허의(許懿)가 모친을 모시고 남쪽으로 내려가고 없었다.[19] 행정리는 허목의 동생 죽천 허의의 처외가인 순흥안씨들이 살고 있는 고장이었다. 미수는 모친이 계신 의령으로 내려와 모친이 돌아가실 때까지 경상남도 의령에서 지냈다. 그때 세 그루의 은행나무를 심어놓은 것이 지금의 행정리라는 지명이 되었다고 전한다.[19] 1637년 다시 호란을 피해 강원도로 가 강릉, 원주에서 잠시 머무르다가 경상북도 상주에 이르렀다.

1638년(인조 16년) 인조가 청나라에 항복했다는 소식을 듣고 주변의 조정 출사 권유를 받았으나 거절했다. 출사 권유를 뿌리친 뒤 모부인이 계시던 경상남도 의령 모의촌(慕義村)으로 내려가 생활했다. 1641년 다시 사천(泗川)으로 이주했다가, 창원(昌原), 칠원(柒原) 등지에 10여년간을 우거하면서 강론(講論)과 저술(著述)을 게을리 하지 않는 한편 지리산 남해안을 유상(遊賞)하고 선세유적(先世遺跡)을 기행, 답사 하였다.

교육 활동에 전념하던 그는 수많은 문하생을 배출했고, 그 중 유형원, 이서우, 이담명, 목내선 등은 그의 문하생들 중 저명한 문인이자 성리학자들이었다. 정묘호란과 병자호란 이후 치욕을 갚아야 된다는 견해가 나오면서 북벌론이 제기되었다. 그러나 준비없는 북벌론은 공리공담이라며 비판적인 입장을 보였다. 한편 주변에서는 계속 그에게 출사를 종용, 권유했고 그는 이를 계속 거절하였다. 1646년(인조 24년) 경기도 연천으로 들어가 경학 연구에 전념하다 1647년(인조 25년) 어머니 나주 임씨의 상을 당하자 상중에 《경례유찬》(經禮類纂)을 저술하기 시작, 3년 뒤 상례편(喪禮篇)을 완성한다. 그뒤 1649년 효종 즉위 후 학행으로 천거되어 참봉이 되었으나 고사하고 취임하지 않았다.

3. 3. 2. 과거 시험 단념과 학문 연구

허목은 젊은 시절 과거 공부를 하던 중 1628년(인조 6) 인조의 생부 정원대원군 추숭론에 반대하다가 인조의 눈밖에 났다.[20] 이 때문에 그는 과거 시험을 단념하고 광주 자봉산에 은거하며 학문 연구와 후학 양성에 전념하였다.1624년(인조 2년) 경기도 광주군 남종면 우천(牛川)의 자봉산에 들어가 은거하며 독서와 글씨에 전념해 그의 독특한 전서(篆書)를 완성하였다. 이듬해 사부학당(四部學堂) 중 동부학당(東部學堂)의 유생이 되었다. 1626년(인조 4년) 1월 14일 인조의 생모 계운궁 구씨가 죽자 인조는 장례식을 왕자 군부인의 예로 치뤄야 된다는 예관들의 주장에 반대하고, 스스로 주상(主喪)이 되고자 했으나 뜻을 이루지 못했고 상복도 3년복을 입으려다 1년복을 입을 수밖에 없었다. 이때 허목은 인조의 생모 계운궁 구씨의 복상 문제와 관련하여 1년복을 입어야 된다고 주장했다가 인조의 눈밖에 났다.

같은 해 유생으로서 동학(東學)의 재임(齋任)을 맡고 있을 때 인조의 생모 계운궁 구씨(啓運宮 具氏)의 복상(服喪)문제와 관련 생부 정원대원군(定遠大院君)을 왕으로 추숭하려는 인조의 뜻에 부합하여 성리학자 박지계(朴知誡) 등을 중심으로 원종의 추숭론(追崇論)을 제창하자, 허목은 원칙을 거스르고 임금의 뜻에 영합하여 예(禮)를 혼란시킨다고 규탄, "예를 어기고 임금에게 아첨하였다"며 유적(儒籍)에서 제적(除籍) 하는 유벌을 가하였다.

1628년(인조 6) 인조가 다시 생부 정원대원군을 왕으로 추숭하려 하자, 정원대원군 추상은 부당하다며 인조가 선조의 대통을 계승했음을 주장했다. 그는 고례를 근거로 선조를 황고로 하고 정원군은 황숙고로 해야 된다며 인조의 정원대원군 국왕 추숭론(追崇論)에 반대하고, 추숭에 찬성하는 학자들을 시류에 영합한 자들이라며 비판, 규탄하다가 다시 인조의 눈밖에 나면서 왕명으로 정거(停擧[21])의 벌을 받게 되었다. 벌이 풀린 뒤에도 과거 시험에 응시하지 않고 광주 자봉산에 입산, 은거하면서 독서, 학문 연구와 후학 양성에만 전념 하였다.

이후 한강 정구(寒岡 鄭逑)의 제자이자, 옛 스승인 모계 문위(茅溪 文緯)를 찾아가 다시 그의 문하에서 수학하며 이황-정구-문위로 이어지는 영남학통(嶺南學統)을 이었으며 관직에 뜻을 두지 않고 전국의 명소와 산천을 주유하면서 견문을 넓히고 호연지기(浩然之氣)를 길렀으며, 지방의 사림(士林)들과 많이 만나 교류했다.

3. 3. 3. 이이, 성혼의 문묘종사 반대 운동

허목은 이이가 승려이자 노장 사상에 치우친 인물이라며 문묘 종사는 가당치 않다고 주장했다.[22] 성혼이 임진왜란 때 임금을 호종하지 않았다고 비판했다.[23] 송시열은 허목을 이단 사이비, 사문난적이라고 비난하였다.허목은 이이를 유학자의 옷을 입은 불교 승려라고 비판했다. 허목이 율곡 이이의 문묘 종사를 반대한 명목은 그의 학문이 유교가 아닌 불교에 바탕을 두었다는 것이었다.[22] 허목에 의하면 율곡의 학문은 종합에서 부분으로 들어가는 것인데, 이는 불교의 논리이지 유학자의 논리가 아니라는 비판이었다.[22]

허목은 이이를 유학자가 아니라 승려로 규정했다. 즉 율곡은 유학자가 아니라 유학자의 옷을 입은 불교 승려에 불과한데 승려를 어떻게 문묘에 종사하느냐는 비난이었다. 허목의 비판은 결국 율곡 이이의 출가 경력을 정치적으로 이용해 그의 문묘종사를 막으려는 당파적 비판이었다.[22] 허목, 윤휴, 윤선도는 이율곡은 스님일 뿐이라는 고집을 꺾지 않았다. 이런 시절 한때의 방황을 이들은 이해하지 않았다.[22]

허목은 성혼을 비판하며, 임진왜란 때 임금이 서쪽으로 몽진했는데, 성혼은 파주에 살면서 임금의 수레가 지나가는데도 나와 보지도 않으면서 말하기를, '국도를 떠난 뒤에는 임금을 호종할 의무가 없다'고 했다고 말했다.[23]

그가 율곡 이이를 학자가 아니라 불교 승려라고 지적하자 분노한 송시열은 그를 이단 사이비라 공격하고 사문난적이라고 비난하였다.

허목은 윤휴, 윤선도와 함께 율곡 이이는 불교 승려라고 주장하여 화제가 되었다. 허목은 시종일관 율곡 이이를 불교 스님으로 규정하였다.

율곡과 우계의 문묘종사 논쟁이 벌어질 때부터 허목은 이이를 유학자의 옷을 입은 불교 승려라고 비판했다.[22] 율곡 이이를 문묘에 모시려 하자 그는 율곡은 유학자가 아니라 유학자의 옷을 입은 불교 승려에 불과한데 승려를 어떻게 문묘에 종사하느냐[22]며 반대했다. 송시열이 윤휴를 사문난적의 딱지를 붙이자, 허목은 다시 율곡 이이는 불교의 승려라고 주장하여 서인이 학자가 아니라 승려 집단이라며 공격했다. 허목은 율곡 이이가 스님이라는 주장을 굽히지 않았고, 이는 송시열과 송준길과의 감정 대립의 하나의 이유가 된다.

허목은 또 율곡 이이가 당쟁을 조절하려는 척 했지만, '큰 것을 이기려는 굉장한 논의를 갖고서 자신이 (싸움에서) 이기기만을 힘썼다.[22]'며 성토했다.

3. 3. 4. 병자호란과 출사

1636년 41세 때 병자호란이 일어나자 영동(嶺東)으로 피난하였다.[19] 1638년(인조 16년) 인조가 청나라에 항복했다는 소식을 듣고 주변에서 조정 출사를 권유했으나 거절하였다. 출사 권유를 뿌리친 뒤 모부인이 있던 경상남도 의령(宜寧) 모의촌(慕義村)으로 내려가 생활했다.1646년(인조 24년) 경기도 연천으로 들어가 경학 연구에 전념하였다.

3. 4. 정치 활동

허목은 1617년(광해군 9년) 아버지 허교가 거창현감으로 임명되자 거창으로 따라가 문위(文緯)에게서 수학했다. 이후 정구와 장현광에게서 학문을 배웠다.[18] 특히 정구는 퇴계 이황과 남명 조식의 학문을 모두 계승하고 실용적인 학풍을 가지고 있어 허목에게 큰 영향을 주었다.인조 때 인헌왕후의 복상 문제와 정원대원군 추숭 문제로 유벌을 당해 과거 응시 자격을 박탈당했다.[20] 1624년부터 경기도 광주군 자봉산에 은거하며 학문에 전념했고, 독특한 전서체를 완성했다.

1636년 병자호란이 일어나자 강원도와 경상도 등지로 피난했다.[19] 1638년 인조가 항복한 후에도 출사하지 않고 경상남도 의령 등지에서 생활하며 강론과 저술 활동을 했다. 1647년 어머니 상중에 《경례유찬》을 저술하기 시작했다.

1659년 효종이 갑자기 사망하자 상경하여 경연에 참여하고 '임금의 덕'에 관한 상소를 올렸다. 그해 송시열, 송준길 등이 주도하는 북벌론을 비현실적이라고 비판하며 군사 행동에 신중할 것을 주장하는 옥궤명(玉几銘)을 지어 올렸다.

1660년 삼척부사로 부임하여 2년간 재직했다.[63] 1662년(현종 3년) 둑 건설을 위해 기줄(게줄) 다리기라는 놀이를 만들어 주민들의 참여를 유도했다.[32][33]

1665년(현종 6년) 서얼 허통론을 주장하며 능력 있는 서얼을 등용해야 한다고 주장했다. 또한 유형원을 현종에게 천거하기도 했다.

1675년(숙종 1) 의정부우참찬이 되었고, 송시열 처형을 주장하는 상소를 올렸다.[39] 그러나 형량 가중에는 반대했다.[41]

1678년 송시열 처벌 문제와 허견의 죄상 등으로 허적과 대립했다.[19] 1679년 허적의 실정과 허견의 권력 남용을 비판하다가 역공격을 당했다. 윤휴가 허목을 비판하자, 허목은 윤휴와 결별했다.

3. 4. 1. 출사와 사퇴

1650년(효종 1년) 정릉 참봉에 제수되었으나 1개월 만에 그만두었다.[15] 1651년(효종 2) 10월 내시교관(內侍敎官)으로 임명되었다. 1652년 조지서사지에 임명되고, 조봉대부(朝奉大夫) 조지서별좌(造紙署別座)에 제수되어 상경하였으나 그해 6월에 공조좌랑(工曹佐郞)에 제수되자 사직하고 내려가 부임하지 않았다.그 뒤 다시 내시교관에 제수되어 상경했으나 1652년 병으로 사퇴하였다. 1655년(효종 6) 의정부우의정 심지원(沈之源)과 병조판서 원두표(元斗杓) 등의 천거로 윤휴와 함께 발탁되었다.[15] 우의정 심지원은 "허목(許穆)·윤휴(尹鐫)가 힘써 배워 재주가 많으며 행실이 남보다 낫다 하니, 이러한 사람은 발탁하여 써서 권장되게 해야 하겠습니다."라 하여 그들을 발탁하여 교육과 학문연구 등 문풍 진작에 힘써야 된다고 주장하였다. 곧 허목은 경연관으로 발탁되었다.

3. 4. 2. 관료 생활 초기

1656년 조지서 별좌(造紙署別坐)를 거쳐 공조정랑(工曹正郞)이 되었다. 용궁현감(龍宮縣監)에 제수되었으나 사양하고 취임하지 않았다.[5] 1657년(효종 8년) 공조정랑에 임명되어 출사하였다가 다시 사헌부 지평이 되었고, 바로 사복시주부에 임명됐다가 그해 7월 공조좌랑으로 승진하였으나 사직하였다. 그러나 그 뒤 사헌부 지평에 두 차례 제수되자 번번이 사양하였으나 허락을 얻지 못하여 부득이 효종 앞에 나아가 사례하고 사퇴 상소와 함께 임금이 지닐 덕과 시정의 폐단, 정치의 잘못을 비판, 지적한 '군덕정폐소'(君德政弊疎)를 올린 다음 향리 연천으로 돌아왔다.1657년 하순 사헌부 장령(掌令)이 되고 12월 사헌부 지평이 되었으나 사양하다가, 1658년(효종 9년) 1월 다시 사헌부 지평에 천거되어 취임하여 상경하였다. 그해 3월에 부사용(副司勇)을 거쳐 다시 사헌부 지평이 되었다. 4월에 부사용에 임명되었으나 사양하였다. 1658년 5월 봉정대부(奉正大夫)에 임명되자 하는 수 없이 도성으로 올라와 출사하였다. 바로 사헌부 지평에 제수되고, 경연관의 한 사람으로 경연에 입시하였다.

3. 4. 3. 시폐 상소와 북벌론 반대

1659년(효종 11) 4월 사헌부 장령에 임명되자 거듭된 부름을 거절하지 못하고 취임하였다. 사직 상소를 올리고 임금이 지녀야 할 군덕을 함께 논하는 상소를 올렸으며, 군역을 탕감할 것을 청하였다. 이어 당시 송시열, 송준길 등이 주도하는 북벌론이 실현 불가능한 정책으로, 많이 배운 지식인들의 헛된 명분으로 백성들에게 고통만 한층 가중시킨다며 북벌론을 반대하고, 군사를 일으키는 일에는 신중을 기할 것을 간하는 옥궤명(玉几銘)을 지어 올렸다. 이어 둔전의 폐단을 논하였다.[20]허목은 북벌론을 공리공담이며 비현실적인 이론이라고 비판했다. 당시 북벌론은 남인의 일부도 동조하고 있던 것으로, 윤휴는 북벌을 위한 강력한 군대 양성을 주장했고, 허적은 이를 수용하여 도체찰사부를 설치하고 군사의 중앙집중화를 꾀했다. 그러나 허목은 이를 불가능한 이상이라고 비판했다.[52]

허목은 북벌론은 허황된 망상이라 규정하고 북벌론 대신 청나라의 것이라고 해도 좋은 것, 옳은 것이 있다면 적극 받아들이고, 청나라의 학자들도 데려올 수 있으면 데려와야 된다고 하였다.

3. 4. 4. 제1차 예송 논쟁

1659년 효종이 갑자기 사망하자 장렬왕후(자의대비)의 복상 문제로 서인과 논쟁이 벌어졌다. 송시열, 송준길 등 서인은 자의대비가 1년 동안 상복을 입어야 한다는 기년설(1년)을 주장했으나, 허목은 윤휴 등과 함께 3년설을 주장했다.[6]허목과 윤휴 등은 효종이 비록 둘째 아들이지만 왕위를 계승했으므로 장남으로 간주해야 하며, 따라서 자의대비는 3년 동안 상복을 입어야 한다고 주장했다. 이는 왕과 사대부의 예가 달라야 한다는 '왕사부동례(王士不同禮)' 원칙에 따른 것이었다. 반면, 송시열 등은 효종이 둘째 아들이므로 1년만 상복을 입어야 한다고 주장했다.

결국 영의정 정태화는 경국대전에 따라 자의대비의 상복 기간을 1년으로 결정했다. 이는 서인의 주장이 받아들여진 결과였다.[6]

3. 4. 5. 삼척부사 시절

1660년 허목은 삼척부사로 부임하여 2년간 재직했다.[63] 그는 삼척부사로 재직하면서 다음과 같은 업적을 남겼다.- 준경묘와 영경묘 위치 확인: 준경묘(濬慶墓)와 영경묘(永慶墓)는 태조 이성계의 5대조인 이양무 장군 내외의 묘소이다. 허목은 동국여지승람의 기록을 바탕으로 묘소 위치를 추정하는 「노동이묘기蘆東二墓記」를 작성했다. 그는 '목조가 살았던 옛 집터와 텃밭이 발견되었으므로 그 인근에 있는 규모가 큰 두 묘소가 진짜일 가능성이 크다'는 의견을 제시했다. 이는 훗날 1899년(광무 2년) 고종 황제가 묘소를 복원하는 데 중요한 단서가 되었다.[63]

- 척주동해비와 대한평수토찬비 건립: 1661년 전국적으로 가뭄과 흉년이 발생하자, 허목은 백성들의 피해를 최소화하기 위해 노력했다. 특히 삼척 지역은 바닷물의 범람으로 인한 피해가 잦았는데, 허목은 해일을 막기 위해 척주동해비(陟州東海碑)를 건립했다.[63] 또한 백성들의 안녕과 풍요를 기원하며 대한평수토찬비(大韓平水土贊碑)를 함께 건립했다.

- 척주지 편찬: 허목은 삼척 지역의 역사, 문화, 풍속 등을 기록한 향토지인 《척주지》(陟州誌) 2권을 편찬했다. 그는 관아의 문서, 동국여지승람 등의 기록, 지역 노인들의 구술 등을 수집하고 정리하여 《척주지》를 완성했다.[32]

- 기줄다리기(게줄다리기) 고안: 1662년 초, 허목은 둑 건설을 추진했으나 주민들의 참여가 저조했다. 이에 그는 주민들의 자발적인 참여를 유도하기 위해 기줄다리기(게줄다리기) 놀이를 고안했다. 이 놀이는 큰 줄에 매달린 작은 줄들이 게의 발처럼 보이는 데서 유래한 이름으로, 주민들의 단결과 협동심을 고취하는 효과를 가져왔다.[32][33]

3. 4. 6. 제2차 예송 논쟁

1674년 인선왕후가 사망하자 자의대비의 복상 문제로 다시 서인과 논쟁을 벌였다. 송시열은 9개월 복상(대공설)을 주장했으나, 허목은 윤휴 등과 함께 1년 복상(기년설)을 주장했다.[4] 효종이 인조의 왕위 계승자이므로, 효종비 인선왕후를 맏며느리로 봐야 한다는 것이었다.[7]3. 4. 7. 서용과 정쟁

1675년(숙종 1) 초 의정부우참찬이 되었다.[15] 그해 5월 송시열을 처형시킬 것을 주장하는 상소를 올려 논란이 되었다.허목은 '정치와 형벌이 문란하게 되고 나라를 다스림이 엄하지 못하다.'하여 그 책임을 송시열에게 돌렸다. 또한 5월말 경연에서 "서인(西人)들이 무도(無道)하여 장차 나라를 어지럽게 할 것인데 임금이 이러한 기미를 먼저 알고 다스렸다"며 서인을 처벌한 숙종을 극찬하였다. 이때 유일인 김종일(金宗一)의 행적을 치하하며 추증을 건의했다가 승지 김만중의 탄핵을 받자, 두번 사직을 청했다가 철회했다.

서인이 강화도에 있는 소현세자의 아들을 새 임금으로 추대하여 반역을 도모한다고 헐뜯으며 허목, 윤휴 등은 송시열을 죽음으로 몰아가려 했다.[40] 서인 출신 유생들은 과거 볼 자격을 박탈당하는가 하면, 유적(儒籍)에서 이름을 삭제당한 사람이 수백 명에 이르렀다.[40]

1675년 5월 허목은 "죄인에게 형을 더하는 것을 반대하는 차자"(請勿罪人加律箚)를 올려 송시열이 "효종을 마땅히 서지 못할 임금으로 여겨 지존을 헐뜯고 선왕을 비방했다. 마땅히 죽어야 할 죄가 셋이나 된다"고 주장했다.[41] 그러나 허목은 형량을 가중해 송시열을 사형시켜서는 안 된다고 주장했다.[41] 허목의 상소 이후 남인계열의 성균관유생, 재지인사들에 의해 송시열의 사형을 청하는 상소가 계속 올라왔다.

3. 4. 8. 정치 활동과 개혁

서얼 허통을 주장하여, 재능 있는 서얼을 적재적소에 등용해야 한다고 주장했다.[15] 1665년(현종 6년) 초 서얼 허통론을 주장하며, 서얼이라 하더라도 재주와 식견이 있는 자는 발탁해야 한다고 역설했다.1665년(현종 6년) 유형원이 연천을 찾아오자 학술 토론을 통해 그의 재능을 알아보고, 1668년(현종 9) 현종에게 유형원이 국왕을 보좌할 재주(王佐之才)를 가진 인재라며 천거했다. 그러나 유형원은 곧 요절한다. 이후 대북 출신 남인 중진 이서우, 이수경 등을 발탁하여 지원했다.

같은 남인인 허적은 이서우의 아버지 이경항이 대북 인사임을 들어 반대했으나, 허목은 이들을 발탁, 후원했다. 이서우는 송시열, 송준길, 김수항 등을 맹렬하게 공격했고, 이수경과 이서우가 허적을 비롯한 남인, 서인 대신들을 공격했을 때도 이들을 옹호했다.

광해군 때 대북계였던 권진의 아들이라는 이유로 불이익을 당한 권수를 천거하기도 했다. 북인계 가문의 후손들을 적극 추천하고, 서얼 허통까지 주장하자 서인들은 그가 북인을 천거한다며 비난했고, 허적 등도 이를 경계했다. 그러나 허목은 실력 있는 자들을 적합한 자리에 앉히는 것이 무엇이 잘못이냐며 항변했다.

1677년(숙종 2) 12월 우의정으로 있을 때 호포제의 폐단을 지적하며 폐지를 청하는 상소를 올렸다. 1678년 1월에도 호포제 폐지를 청했고, 그의 청을 받아들여 호포제를 폐지하기로 했다.

3. 4. 9. 허적과의 갈등

송시열 처벌 문제와 허견의 죄상 등으로 허적과 대립했다. 1678년 서인의 영수 송시열의 처벌 문제로 한 집안인 영상 허적과 대립하게 되었다.[19] 허목은 송시열이 예를 오판한 것을 종묘에 고하자는 주장(고묘)을 하였으나 허적의 반대[19]로 무산되었다. 그는 송시열에 대한 온건 처벌론을 주장하는 탁남의 허적 등과 갈등하였다.허목은 평소 원칙을 중요시하였고, 허적은 타협을 중요시하였다. 함께 예송 논쟁 당시 효종 사망때 3년복설, 효종비 인선왕후 사망 때 1년복 설을 주장했지만 허목과 허적의 정치성향 차이는 갈등을 불러왔다.

1679년 5월 탁남의 영수인 영상 허적의 아들 허견의 권력남용을 이유로 허적을 탄핵했다가, 오히려 자신이 역공격을 당하였다. 허목은 허적의 실정과 허견의 권력 남용을 비판했다. 허견이 부녀자를 겁탈하였다가 이를 비판하는 선비들이 처벌받고, 서인 남구만이 이를 공론화하자 남구만 역시 처벌받았다. 그러자 허목은 잘못은 권력을 남용한 허적, 허견 부자에게 있는데 왜 애꿎은 선비가 죄를 받느냐며 항의하여 논란이 벌어졌다. 남인 내에서는 당론으로 허견의 잘못을 은폐하려 했고, 남인 소장파들은 허견의 잘못을 남인 고위층의 자제라는 이유로 덮으려 드는 것을 비판했다. 허목은 남인 소장파의 손을 들어 허적과 허견을 비판했다.

1679년 6월 16일 윤휴는 허목의 허물을 지탄하는 상소를 올렸다. 윤휴가 허목을 비판하자, 허목은 윤휴와 결별했다. 윤휴는 허목이 과격하다며 허적을 옹호하였다. 이에 허목은 윤휴가 서도의 금송을 불법으로 가져다가 재목으로 집을 지은 것을 문제삼았고 이 일로 윤휴와 허목의 관계는 틀어지게 되었다.

3. 4. 10. 숙종의 각별한 총애

숙종은 허목을 '삼조석덕지사(三朝碩德之士)'[19], 즉 세 조정에서 큰 덕을 가진 선비로 대우하며 각별히 총애하였다. 숙종 즉위 초 허목은 의정부우참찬 겸 성균관좨주와 의정부좌참찬, 이조판서를 거쳐 의정부우의정에 올랐지만, 재물에 욕심이 없어 매우 가난하게 살았다. 그가 살던 연천의 초가집이 불에 타 없어지자, 촌가(村家)를 빌려 살고 있다는 소식을 전해 들은 숙종은 경기도 감사에게 명하여 집을 지어주도록 하였다. 허목은 완강하게 사양했음에도 집이 완성되자, 왕의 은혜에 감사하는 뜻으로 집 이름을 "수고은거(壽考恩居)"라 하였다. 이 집은 사랑채와 안채, 별묘(사당)로 구성되었고, 앞에는 괴석원(怪石苑), 뒤에는 십청원(十靑園)이라는 정원이 있어, '은거당(恩居堂)'으로 불리며 허목의 노년 서식처가 되었으나 6.25 전쟁 때 모두 소실되었다.숙종의 특별 명령으로 허목의 저서 《기언》이 간행되었다.

3. 5. 파직과 최후

허목은 젊은 시절 과거 공부를 하던 중 왕의 심기를 거슬려 평생 과거를 보지 못하게 되었다.[20] 스스로 산림에 묻혀 글만 읽다가 효종 때 56세에 능참봉이 되었고, 그 후 80세에는 정승까지 올랐다.[20]1624년(인조 2년) 경기도 광주군 남종면 우천(牛川)의 자봉산에 들어가 은거하며 학문에 전념하였다. 이때 독서와 글씨에 전념해 독특한 전서(篆書)를 완성하였다. 1626년(인조 4년) 1월 14일 인조의 생모 계운궁 구씨가 죽자, 인조는 모친 장례식을 성대히 하려 했다. 예관들은 왕자 군부인의 예로 장례를 치뤄야 된다고 주장했고, 인조는 스스로 주상(主喪)이 되고자 했으나 뜻을 이루지 못했고 상복도 3년복을 입으려다 1년복을 입었다. 이때 허목은 계운궁 구씨의 복상 문제와 관련하여 1년복을 입어야 된다고 주장했다가 인조의 눈밖에 났다.

1626년(인조 4년) 동학(東學)의 재임(齋任)으로 있을 때 인조의 생모 계운궁 구씨의 복상 문제와 관련, 생부 정원대원군을 왕으로 추숭하려는 인조의 뜻에 부합하여 박지계 등을 중심으로 원종 추숭론(追崇論)을 제창하자, 허목은 원칙을 거스르고 임금의 뜻에 영합하여 예를 혼란시킨다고 규탄, "예를 어기고 임금에게 아첨하였다"며 유적(儒籍)에서 제적(除籍) 하는 유벌을 가하였다.

1650년(효종 1년) 정월 "박학능문(博學能文)하며 그 뜻이 고상(高尙)하다"는 천목(薦目)으로 추천되어 정릉참봉에 제수되자 어머니가 "선인께서 아들이 벼슬길에 나가는 것을 바라지는 않았으나 굳이 말리지는 않겠다고" 하자 수긍하고 관직에 나갔으나 1개월 만에 그만두었다. 1651년(효종 2) 10월 내시교관(內侍敎官)으로 임명되었다. 1652년 조지서사지에 임명되고, 조봉대부(朝奉大夫) 조지서별좌(造紙署別座)에 제수되어 상경하였으나 6월에 공조좌랑(工曹佐郞)에 제수되자 사직하고 내려가 부임하지 않았다.

그 뒤 다시 내시교관에 제수되어 상경했으나 1652년 병으로 사퇴하였다. 1653년 부인 전주 이씨가 병사하였다.

1655년(효종 6) 의정부우의정 심지원과 병조 판서 원두표 등의 천거로 윤휴와 함께 발탁되었다. 우의정 심지원은 "허목(許穆)·윤휴(尹鐫)가 힘써 배워 재주가 많으며 행실이 남보다 낫다 하니, 이러한 사람은 발탁하여 써서 권장되게 해야 하겠습니다."라 하여 그들을 발탁하여 교육과 학문연구 등 문풍 진작에 힘써야 된다고 주장하였다. 곧 허목은 경연관으로 발탁되었다.

1656년 조지서별좌(造紙署別坐)를 거쳐 공조정랑(工曹正郞)이 되었다. 용궁현감(龍宮縣監)에 제수되자 사양하고 취임하지 않았다. 1657년(효종 8년) 공조정랑에 임명되어 출사하였다가 다시 사헌부지평이 되었고 바로 사복시주부에 임명됐다가, 7월 공조좌랑으로 승진하였으나 사직하였다. 사헌부지평(司憲府 持平)에 두 차례 제수되자 번번히 사양 하였으나 허락을 얻지 못하여 부득이 효종 앞에 나아가 사례하고 사퇴 상소와 함께 임금이 지닐 덕과 시정의 폐단, 정치의 잘못을 비판, 지적한 '군덕정폐소'(君德政弊疎)를 올린 다음 향리 연천으로 돌아왔다. 그 뒤 다시 사복시주부에 임명되었으나 사양하였다.

1657년 하순 사헌부장령(掌令)이 되고 12월 사헌부지평이 되었으나 사양하다가, 1658년(효종 9년) 1월 다시 사헌부지평에 천거되어 취임하여 상경하였다. 3월에 부사용(副司勇)을 거쳐 다시 사헌부지평이 되었다. 4월에 또 부사용에 임명되었으나 사양하였다. 계속 사양하다가 1658년 5월 봉정대부(奉正大夫)에 임명되자 도성으로 올라와 출사하였다. 바로 사헌부 지평에 제수되고, 경연관으로 경연에 입시하였다. 1659년 다시 사헌부장령이 되어 사직을 청하였으나 윤허받지 못했다.

1675년(숙종 1) 초 의정부우참찬이 되었다. 5월 상소를 올려 송시열을 처형시킬 것을 주청하여 논란이 되었다.

'정치와 형벌이 문란하게 되고 나라를 다스림이 엄하지 못하다.'하여 그 책임을 송시열에게 돌렸다. 5월말 경연에서 "서인(西人)들이 무도(無道)하여 장차 나라를 어지럽게 할 것인데 임금이 이러한 기미를 먼저 알고 다스렸다"며 서인을 처벌한 숙종을 극찬하였다. 김종일(金宗一)의 행적을 치하하며 추증을 건의했다가 승지 김만중의 탄핵을 받자, 두번 사직을 청했다가 철회했다.

서인이 강화도에 있는 소현세자의 아들을 새 임금으로 추대하여 반역을 도모한다고 헐뜯으며 허목, 윤휴 등은 송시열을 죽음으로 몰아가려 했다.[40] 서인 출신 유생들은 과거 볼 자격을 박탈당하는가 하면, 유적(儒籍)에서 이름을 삭제당한 사람이 수백 명에 이르렀다.[40]

1675년 5월 "죄인에게 형을 더하는 것을 반대하는 차자"(請勿罪人加律箚)를 올려 송시열이 "효종을 마땅히 서지 못할 임금으로 여겨 지존을 헐뜯고 선왕을 비방했다. 마땅히 죽어야 할 죄가 셋이나 된다"고 주장했다.[41] 그러나 형량을 가중해 송시열을 사형시켜서는 안 된다고 주장했다.[41] 허목의 상소 이후 남인계열의 성균관유생, 재지인사들에 의해 송시열의 사형을 청하는 상소가 계속 올라왔다.

1676년 1월 숙종에게 ‘잠명(箴銘)’을 올리면서 ‘지금 신이 감히 고문체로 써서 올립니다. 이는 삼대시절의 글이고 교훈이며 법도이니 전하께서 언제나 살펴 잊지 마시고 준수하소서’라 하였다.[42] 1678년 송시열의 처벌 문제로 허적과 대립하게 되었다.[19] 허목은 송시열이 예를 오판한 것을 종묘에 고하자는 주장(고묘)을 하였으나 허적의 반대[19]로 무산되었다. 경상남도 장기현에 유배중인 송시열에 대한 처벌 문제가 부각되자, 그는 온건파인 허적의 탁남에 맞서 윤휴와 함께 송시열의 처형을 주장하며 강경파인 청남을 이끌었다. 1678년 3월 고령을 이유로 의정부우의정직 사직을 청하여 윤허하였고, 행판충추부사에 임명되었다.

그해 아들이 천연두로 사망하자 숙종이 승지를 보내 특별히 조문하였다. 허적의 서자 허견이 부녀자를 겁탈하였다가 이를 비판하는 선비들이 처벌받고, 서인 남구만이 이를 공론화하자 남구만 역시 처벌받았다. 그러자 허목은 잘못은 권력을 남용한 허적, 허견 부자에게 있는데 왜 애꿎은 선비가 죄를 받느냐며 항의하여 논란이 벌어졌다. 남인 내에서는 당론으로 허견의 잘못을 은폐하려 했고, 남인 소장파들은 허견의 잘못을 남인 고위층의 자제라는 이유로 덮으려 드는 것을 비판했다. 허목은 남인 소장파의 손을 들어 허적과 허견을 비판했다.

1679년 3월 15일 강화도에서 투서의 역변이 일어나자 진상을 밝힐 것을 상소하였다. 4월 6일 상경해 송시열을 처벌하지 않는 의정부영의정 허적의 결정을 독단, 전횡이라며 맹렬히 비난하는 상소를 올렸다.

숙종에게 '삼조석덕지사(三朝碩德之士)'로 대우받아[19] 각별한 총애를 받았다. 숙종 즉위 초 우참찬 겸 성균관좨주와 좌참찬, 이조판서를 거쳐 우의정에 올랐지만 재산 욕심을 부리지 않아 가난하였다. 연천의 초가집이 화재로 소실되자 촌가(村家)를 빌려 살고 있음을 전유(傳諭)하러 간 사관(史官)을 통해 전해들은 승지(承旨:李沆)가 조종조(祖宗朝)의 고사를 인용하여 공이 노년을 지낼 거처를 예우 차원에서 마련해 주기를 청하자 숙종이 경기 감사에게 명하여 집을 지어주도록 하였는 바 그 구조는 사랑채와 안채 및 별묘(사당)로 되어 있고 부지는 약3000평에 이르렀다.

상소를 올려 완강하게 사양했음에도 집이 낙성되자 국은에 감사하는 뜻으로 당호(堂號)를 "수고은거(壽考恩居)"라 했는데 앞 정면에는 괴석원(怪石苑)과 뒷편에는 십청원(十靑園)이란 정원이 있어 노년의 서식소(棲息所)로서 세칭 은거당(恩居堂)으로 불렸는데 한국전쟁으로 소실되었다.

6월 영의정 허적의 실정과 허적의 서자 허견(許堅)의 죄상을 성토, 논핵하여 왕의 노여움을 샀다. 가을 사복시 제조(司僕寺提調)가 되었다. 1679년(숙종 5년) 송시열이 효종을 가짜 임금으로 만들려 했다며, 송시열의 처형을 건의하였다.

1679년 5월 탁남의 영수인 영상 허적의 아들 허견의 권력남용을 이유로 허적을 탄핵했다가, 역공격을 당하였다. 6월 16일 윤휴는 허목의 허물을 지탄하는 상소를 올렸다.

허목을 탄핵하는 상소가 올라왔고, 6월 18일 숙종은 허목을 추궁하였다. 6월 21일 사헌부장령 김정태(金鼎台)가 허목을 신구하는 상소를 올렸다가 파직당하고, 태학생(太學生) 이택(李澤) 등이 허목을 변호하는 상소를 올렸으나 묵살당했다.

1679년 가을 윤휴가 차자를 올려 허목과 허적의 화해를 주선하는 한편 허목의 허물을 지탄하였다. 임금이 노함에 스스로 죄를 청하고 연천으로 돌아 왔다. 윤휴는 허목이 과격하다며 허적을 옹호하였다. 이에 허목은 윤휴가 서도의 금송을 불법으로 가져다가 재목으로 집을 지은 것을 문제삼았고 이 일로 윤휴와 허목의 관계는 틀어지게 된다. 이 사건 이후 후대의 남인은 허목과 윤휴 중 누구를 정통으로 보느냐를 두고 논란거리가 되기도 했다. 성호 이익은 허목을 정통으로 보고 윤휴를 패리라고 주장한 반면 다산 정약용은 윤휴의 노선이 선명하고 허목의 견해는 선명하지 못하여 다소 문제가 있는 것으로 간주했다.

7월 유학 이후평 등이 허목을 변호하는 상소를 올렸고, 7월 18일 홍우원이 나서서 허적이 수상으로 있는 6년간의 실적이 없는 것과 허목을 박대하는 것이 아니냐고 상소하여 논란이 되었다. 숙종이 대죄하고 물러난 허적의 충주 소태면 집에 승지와 예조판서까지 보내서 허적을 설득하는 것을 본 허목은 8월 사직소를 올리고 마전으로 되돌아왔다. 1679년 10월 9일 판중추부사(判中樞府事)가 되었다.

1682년(숙종 8) 4월 27일 경기도 연천군 은거당(恩居堂)에서 병환으로 사망하였다.[15] 향년 87세(1593년생 설을 취하면 89세)였다. 숙종은 그가 죽자 슬퍼하며 일주일간 조회를 파하였다. 허목은 글씨에 조예가 깊었는데, 특히 전서를 잘 써서 동방제일(東方第一)이라는 칭찬을 받았다. 그림과 문장에도 뛰어났다. 경신대출척 이후 남인이 대거 몰락하였으므로 그의 장례는 간소하게 치러졌다.[15]

시신은 은거당 근처 야산에 임시 매장했다가, 1688년 연천군 왕징면 강서리 산90번지로 이장하였다. 서인은 허목과 윤휴를 ''사문난적''(斯文亂賊)이라고 비판하였다.

3. 5. 1. 파직과 낙향

1680년(경신환국)으로 서인이 집권하고, 허견의 옥사로 허적, 윤휴 등이 처형되자, 서인은 사간원대사간 유상운 등을 시켜 허목을 탄핵했다.[20] 서인은 허목이 강서 현령(江西縣令) 김만성에게 뇌물을 받았다고 비난하고, 허견의 옥사에 연루시켜 탄핵했다. 또한 송시열을 탄핵할 때 썼던 표현을 문제삼아 효종을 모독했다며 탄핵했다.1680년 5월 양사의 탄핵을 받아 관직을 삭탈당하고 의금부에 투옥되었다가, 문외 출송(門外黜送)되었으며, 서인 사헌부의 건의로 사판에서 삭제되었다.[20] 서인은 허목에게 국문을 계속할 것을 건의하였으나 숙종은 고령을 이유로 허락하지 않았다.

관작을 삭탈당한 뒤 경기도 마전군 북면 강서리(현, 경기도 연천군 왕징면 강서리)로 내려가 저술과 후진교육에 힘썼다.

이후에도 서인 언관들은 허목의 유배를 청하는 상소를 여러 번 올렸으나, 숙종이 윤허하지 않아 모면하였다. 경신환국 이후 그는 윤선도의 둘째 아들 윤의미의 아들 윤이후(尹爾厚)의 청으로 윤선도의 묘비문과 신도비문을 지어주었다.

허목은 성리학자이면서도 화가, 교육자, 작가, 시인이었고, 다방면에서 활동하였다. 성리학을 넘어, 유교만이 진리는 아니라는 생각을 하여 동료나 정적들로부터 특이하다, 괴이한 데 관심이 많다는 비평을 듣기도 했다. 1680년 경신대출척 이후 서인들은 계속해서 그를 사형에 처하라는 상소를 올렸으나 숙종이 모두 받아들이지 않았다. 남인의 몰락을 예상한 그는 스스로 자신의 묘지명과 묘비문을 지어 두었다.

이후 서인들은 그를 사문난적으로 몰아 비난했다.

3. 5. 2. 학문 교육과 그림 교육

허목은 학문 교육을 통해 성리학자를 양성했고, 그림 교육으로 화가들을 양성했다. 그는 그림 화법 교육 외에 도해법(圖解法, 그림 해석 방법)도 가르쳤다. 도해법을 해설한 《심학도 (心學圖)》와 《요순우전수심법도 (堯舜禹傳授心法圖)》를 지어 후학들을 교육하였다.[52] 그림을 통해 그림을 그린 사람의 의도를 해석하는 법을 강론하였고, 서화와 난초, 정밀 묘사와 풍경화에도 두루 능하였다.그는 그림을 품평하기도 했다. 이상좌의 작품 중 일본에 전하는 '월하방우도(月下訪友圖)' 등은 작자 미상으로 전해졌는데, 미수 허목이 1671년 '불화첩'(보물 593호) 등의 발문을 쓰면서 이상좌의 그림이라고 증언했다.[53]

역사에도 조예가 깊던 그는 '진산(鎭山) 의무려산 아래 고구려 주몽이 졸본부여에 도읍했다[54]'며 고구려의 도읍지가 국내성이 아니라 의무려산이라 주장했다. 또, 허목은 단군 왕검을 민족사적 정통으로 간주했다. 이는 기자를 정통으로 본 서인이나 성리학적 사관과는 정면으로 배치되는 것이다.[55]

3. 5. 3. 최후

1682년(숙종 8) 4월 27일 경기도 연천군 은거당(恩居堂)에서 병환으로 사망하였다.[15] 향년 87세(1593년생 설을 취하면 89세)였다. 숙종은 그가 죽자 슬퍼하며 일주일간 조회를 파하였다. 허목은 글씨에 조예가 깊었는데, 특히 전서를 잘 써서 동방제일(東方第一)이라는 칭찬을 받았다. 그림과 문장에도 뛰어났다. 경신대출척 이후 남인이 대거 몰락하였으므로 그의 장례는 간소하게 치러졌다.[15]시신은 은거당 근처 야산에 임시 매장했다가, 1688년 연천군 왕징면 강서리 산90번지로 이장하였다. 서인은 허목과 윤휴를 ''사문난적''(斯文亂賊)이라고 비판하였다.

3. 6. 사망 직후

1682년(숙종 8) 4월 27일 경기도 연천군 은거당(恩居堂)에서 병환으로 사망하였다.[15] 사망 당시 향년 87세였다.(1593년생 설을 취하면 89세) 숙종은 그의 죽음을 슬퍼하며 일주일간 조회를 중단했다. 허목은 글씨에 뛰어났는데, 특히 전서를 잘 써서 동방제일(東方第一)이라는 칭찬을 받았다. 그림과 문장에도 능했다. 그러나 경신대출척 이후 남인이 몰락하여 장례는 간소하게 치러졌다.사망 직후 은거당 근처 야산에 임시 매장되었다가, 1688년 연천 강서리(후일 연천군 왕징면 강서리 산90번지)로 이장하였다.

사후 서인들은 그를 사문난적이라 비난하며 매장하려 했다.[15] 1689년 기사환국으로 복권되면서 문정(文正)의 시호가 추증되었다. 경기도 마전현 왕징면 강서리(현 연천군 왕징면 강서리) 야산에 임시 매장 후 마전현 왕징면 강서리 산 90번지(경기도 연천군 왕징면 강서리 산90번지) 선영 근처로 이장되었다. 묘비는 그가 직접 쓴 자비명(自碑銘)을 새긴 표석(表石)이 세워졌다.

1682년(숙종 8년) 5월 숙종은 직첩을 돌려주려 했으나 서인 삼사는 반대했다. 이들은 홍수의 변(紅袖之變) 당시 허목이 악의를 품고 삼복 형제를 구원하기 위해 김우명을 소환, 무고죄로 처벌할 것을 건의했으며, 효종 때의 예송논쟁 역시 정변을 기도한 것이며 윤휴보다 죄가 가볍지 않다고 주장했다. 5월 15일 형조 판서 박신규(朴信圭)가 허목만 사망 후에도 죄안에 있음을 들어 사면을 청하여 사면되었다.

1684년 1월 숙종이 대신을 역임했던 허목을 복권시키려 하자, 홍만조(洪萬朝), 이현조(李玄祚) 등이 복권을 상소하였다. 숙종이 복권하려 하자, 1월 25일 사헌부집의 이굉(李宏), 장령 안세징(安世徵), 지평 양중하(粱重厦) 등이 반대하여 무산되었다. 1월 26일 수찬 홍만조, 예문관대교 이현조 등이 다시 허목을 변호하는 상소를 올렸다가 파면되었다.

같은 해 1월 민정중이 상소하여 '효종의 정치가 문란하였다'는 말을 했다며 허목의 복권을 반대하였고, 2월에도 허목을 규탄하였다. 이후 서인들은 그를 계속 공격하여 사문난적으로 몰고 갔다. 1688년(숙종 13년) 관작이 회복되었고, 다음 해 3월 연천군 왕징면 강서리 선영 건좌(乾坐)에 부인과 합장되었다. 숙종은 친히 제수(祭需)를 내리고 제문을 지어 승지 박진규를 보내 제사 지내고, 자손 등용과 저서 간행을 명하였다. 1689년(숙종 15년) 숙종의 특명으로 《미수 기언》이 간행되었다. 1692년(숙종 18년) 증 의정부영의정에 증직 추서되었다.

1690년 사학유생(四學儒生)의 상소로 마전(麻田)에 미강서원(嵋江書院)을 세우고 사액(賜額)하였다. 이듬해에는 문순공(文純公) 퇴계 이황(退溪 李滉)의 선례에 따라 시장(諡狀)없이 문정공(文正公) 시호를 내리고, 전라남도 나주(羅州)에 사우(祠宇)를 세워 미천서원(眉泉書院)의 선액(宣額)을 내린 뒤 예관을 보내 제사지냈다.

그러나 1694년(숙종 20년) 갑술환국으로 서인이 집권하고 남인이 거세되면서 관작이 추탈되었다가 1697년(숙종 23년) 복권되었다. 1701년(숙종 27년) 무고의 옥으로 다시 관작이 추탈되었다가 정조 때인 1795년(정조 19년) 10월 복권되었다. 이후 서인들은 그를 사문난적으로 몰아 비방하였고, 김안로, 심정, 유자광, 윤원형 등과 비슷한 인물로 매도하였다.

4. 사상과 신념

이황중국어, 정구중국어의 학통을 이어받아 유형원, 이익에게 연결시킴으로써 기호 남인의 선구이며 남인계열 실학파의 기반을 마련하였다. 이기론에 있어서 이와 기는 분리할 수 없다고 주장하였다.(이기일원론) 왕사부동례(王士不同禮) 원칙에 따라 왕가의 예와 사가의 예는 같을 수 없다고 주장했다.[10] '체이부정'의 서자를 첩자(妾子)에게만 해당되는 것으로 해석했다.(서자 첩자설) 사서나 주희의 저술보다는 오경(五經)에 담긴 원시 유학에 관심을 보였다.(고경참문) 단군 왕검을 민족의 시조로 보았다.(단군 국조설) 조선이 중국의 속국이 아닌 자주국가임을 주장했다.(방외별국) 유교만이 절대적인 진리는 아니라고 생각했다.[11]

정묘호란과 병자호란 이후 치욕을 갚아야 된다는 견해가 나오면서 북벌론이 제기되었으나, 허목은 준비없는 북벌론은 공리공담이라며 비판적인 입장을 보였다.

1659년(효종 11년) 4월 허목은 시급히 해결해야 할 민생 구제책으로 "기근으로 굶어죽는 사람을 구하는 일과 명부가 잘못되어 젖먹이나 죽은 사람에게까지 징포하는 악폐를 시정"할 것을 청하는 상소문을 올렸다.[59] 그는 이미 죽은 사람에게 군포(軍布)를 징수하는 것과 10세 미만의 젖먹이에게 군포를 징수하는 것은 사리에 맞지 않는 일이라고 주장했다.

허목은 둔전의 유용성을 부정하지는 않았으나, 당시의 둔전이 둔전 설치의 원래 취지와는 상관없이 부역을 피하는 소굴이 되었음을 한탄했다.[62] 그는 둔전에 농사짓는 것으로 등록된 유생들 중 대다수는 직접 농사를 짓지 않고 따로 소작농을 고용하여 농사를 짓게 하며 자신들은 중간에서 이익을 취하는 등 병역 회피를 위해 거짓으로 둔전을 악용한다는 점을 지적했다.

허목은 軍屯田을 혁파할 것을 주장하면서, 국가의 통제를 벗어나 나라의 조세 수입이 주는 것을 막고, 또 줄어든 조세수입을 충당하기 위해 무리하게 세를 거두는 폐단을 예방하고자 했다.[59] 더불어 이들 둔전을 경제적 기반으로 하는 수어, 총융, 어영청 등의 군영도 해체하여 모든 것은 호조와 병조에 귀속시켜 정부의 통제하에 있게 하여 불법적인 세금포탈을 제도적으로 없애려 했다.[59]

5. 평가와 비판

허목은 그림, 글씨, 문장에 모두 능했으며, 특히 전서에 뛰어나 동방제일(東方第一)이라는 찬사를 받았다. 성호 이익은 허목을 두고 "조선 500년 동안에 참으로 대신다운 대신이었다"고 평가했다.[19] 그러나 예송 논쟁은 성리학을 내세운 기득권 싸움이었다는 비판이 있다.[10]

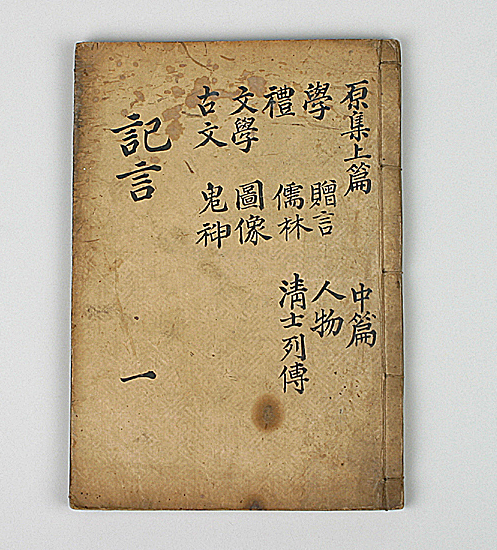

그는 고학(古學)에 몰두하여 육경(六經)을 근본으로 박학(博學)의 세계를 추구하여 우리 실학(實學) 발달의 단초가 되었고, 《기언(記言)》, 《경례유찬(經禮類纂)》 등 방대한 저술로 위대한 학문적 업적을 남겼다. 서화에도 뛰어나 고전(古篆)에 바탕하여 독창(獨創)한 전서(篆書)는 동방제일이라는 평과 더불어 숱한 일화를 낳기도 했다. 삼척의 척주 동해비(東海碑)에 새겨진 동해송(東海頌)과 고문운율(古文韻律) 등이 실린 그의 수필집인 《수고본》(手稿本) 등은 보물로 지정되어 있다.

학문 교육을 통해 성리학자를 양성하였고, 그림을 교육하여 화가들을 양성했다. 그는 그림 화법 교육 외에 도해법(圖解法, 그림 해석 방법)도 가르쳤다. 도해법을 해설한 《심학도 (心學圖)》와 《요순우전수심법도 (堯舜禹傳授心法圖)》를 지어 후학들을 교육하였다.[52] 그림을 통해 그림을 그린 사람의 의도를 해석하는 법을 강론하였고, 서화와 난초, 정밀 묘사와 풍경화에도 두루 능하였다.

역사에도 조예가 깊던 그는 '진산(鎭山) 의무려산 아래 고구려 주몽씨가 졸본부여에 도읍했다[54]'며 고구려의 도읍지가 국내성이 아니라 의무려산이라 주장했다. 또, 허목은 단군 왕검을 민족사적 정통으로 간주했다. 이는 기자를 정통으로 본 서인이나 성리학적 사관과는 정면으로 배치되는 것이다.[55]

1701년 남인의 몰락 이후 그는 사문난적으로 몰렸고 그의 저서들은 노론에 의해 금서로 지정되었다가, 정조 때 가서 해금되었다. 그러나 정조 사후 남인이 몰락하면서 다시 사문난적으로 몰렸다가 1863년 흥선대원군 집권 후 다시 해금되었다.

1883년(고종 20년) 10월 24일 진사(進士) 윤희배(尹喜培)가 상소를 올려 허목의 학문과 공적을 높이 평가하여 문묘에 배향할 것을 청하였다. 그러나 11월 10일 유생 정혼(鄭混) 등이 이를 반대하는 상소를 올렸고, 11월 13일 유생 신석영(申錫泳) 등이 윤희배를 사문난적으로 몰며 다시 반대 상소를 올림으로써 무산, 좌절되었다.

5. 1. 긍정적 평가

성호 이익은 허목을 두고 "조선 500년 동안에 참으로 대신다운 대신이었다"고 평가했다.[19] 허목은 그림, 글씨, 문장에 모두 능했으며, 특히 전서에 뛰어나 동방제일(東方第一)이라는 찬사를 받았다.5. 2. 부정적 평가

예송 논쟁은 성리학을 내세운 기득권 싸움이었다는 비판이 있다.[10]6. 가족 관계

7. 관련 작품

- 《경례유찬》(經禮類纂, 1647)

- 《동사》(東史, 1667)

- 《청사열전》(淸士列傳, 1667)

- 《경설》(經說, 1677)

- 《미수 천자문》(眉叟天字文)

- 《단군세가(檀君世家)

- 《미수기언(眉叟記言, 1689)

- 《심학도》(心學圖)

- 《방국왕조례》(邦國王朝禮)

- 《정체전중설》(正體傳重說)

- 《요순우전수심법도》(堯舜禹傳授心法圖)

- 《허목수고본》(許穆手稿本)

- 《두타산기》(頭陀山記)

- 『적신류찬』

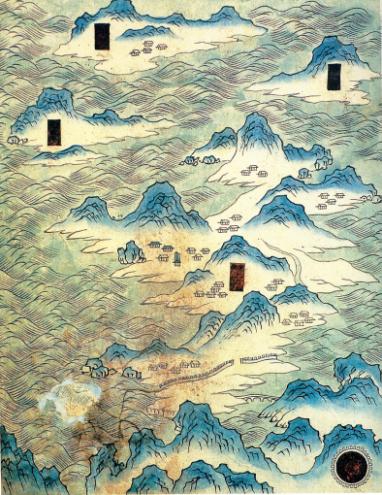

- 『목장지도』(1663)

- 『심학도』 - 그림의 의미를 해설하는 책

허목이 등장하는 드라마는 다음과 같다.

8. 묘소

경기도 연천군 왕징면 강서리 산 90번지에 묘소가 있으며, 근처에는 증조부 허자의 묘소가 있다. 허목의 묘소는 훗날 경기도 지정 기념물 제184호로 지정되었다.[15]

9. 기타

과거에 급제하지 않고도 정승 반열에 올라 의정부우의정 겸 영경연사에 이르렀다. 당색은 남인으로, 남인 중진이자 청남의 영수였다. 1678년 판중추부사에 이르렀으나 허견의 옥사의 파편을 맞고 파면되었다. 윤선도, 윤증과 함께 남인의 강경파 인사로, 송시열, 송준길 등의 주요 정적이자 예송 논쟁 당시 남인의 논객이었다.[15]

허목은 젊은 시절 과거 공부를 하던 중 왕의 심기를 거슬려 평생 과거를 보지 못하게 되었다. 이후 산림에 묻혀 글만 읽다가 효종 때 56세 나이로 말단 벼슬인 능참봉에 임명되었고, 80세에는 정승까지 올랐다.[20]

1624년(인조 2년) 경기도 광주군 남종면 우천(牛川)의 자봉산(紫峯山)에 은거하며 학문에 전념하였다. 이때 독서와 글씨에 전념해 독특한 전서(篆書)를 완성하였다. 1626년(인조 4년) 유생으로서 동학(東學) 재임(齋任)을 맡고 있을 때, 인조의 생모 계운궁 구씨(啓運宮 具氏) 복상 문제와 관련하여 생부 정원대원군(定遠大院君)을 왕으로 추숭하려는 인조의 뜻에 부합, 성리학자 박지계(朴知誡) 등을 중심으로 원종 추숭론(追崇論)이 제창되자, 허목은 원칙을 거스르고 임금에게 아첨하여 예를 혼란시킨다며 유적(儒籍)에서 제적(除籍)하는 유벌을 가하였다.

그는 그림과 지도 등도 남겼는데, 전국의 목장 지도를 그려 펴낸 《목장지도》(1669) 등을 간행하기도 했다.

참조

[1]

웹사이트

Heo Mok (pen name Misu) (1595-1682)

http://eng.gwd.go.kr[...]

2017-12-14

[2]

뉴스

허목

http://terms.naver.c[...]

2017-12-14

[3]

문서

Lee Won-ik was a member of the [[Southerners (Korean political faction)|Namin]].

[4]

웹사이트

Heo Mok:Nate Korea

http://100.nate.com/[...]

2012-12-10

[5]

웹사이트

Heo Mok

http://100.daum.net/[...]

[6]

웹사이트

기해예송

http://encykorea.aks[...]

[7]

웹사이트

갑인예송

http://encykorea.aks[...]

[8]

문서

The Joseon dynasty had two Vice Prime Ministers: Left Vice Prime Minister, called "Jwauijung" and right Vice Prime Minister called "Uuijeong". The Prime minister was called "Younguijung".

[9]

웹사이트

許穆:Nate

http://koreandb.nate[...]

[10]

웹사이트

許穆:Naver

http://100.naver.com[...]

[11]

웹사이트

許穆

http://people.aks.ac[...]

[12]

서적

성호전집

[13]

웹사이트

한국역사정보통합시스템

http://people.aks.ac[...]

[14]

문서

이 사람과 아무런 관련이 없지만, 미수는 곽기수(郭期壽)의 자(字)이기도 하다. 공교롭게도 허목은 곽기수의 묘표를 쓰기도 했다(허목, 《기언 별집》 권19, 곽 좌랑 묘표).

[15]

서적

조선선비들에게 배우는 마음 챙김의 지혜

봉황동래

[16]

웹인용

허순-무과 합격 기록

http://people.aks.ac[...]

2012-01-07

[17]

웹사이트

이원익의 손녀사위 허목 전설

http://gwangmyeong.g[...]

[18]

문서

그가 성리학자이면서도 유교 사상만이 진리를 보는 거울은 아니라고 한 것 역시 한강과 화담 [[서경덕]] 등의 영향을 받은 결과였다.

[19]

뉴스

"[한국의 혼 樓亭 .34] 미수 허목의 의령 대의면 '이의정'"

http://www.yeongnam.[...]

영남일보

2007-02-27

[20]

서적

우리 겨레 위인이야기

웅진

[21]

문서

과거에 응시가 금지되는 벌

[22]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

[23]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

[24]

뉴스

"[한강을 걷다]행주산성 ·개화산· 검단사"

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2007-06-15

[25]

서적

한권으로 읽는 조선왕조실록

도서출판 들녘

[26]

역사기록

영조실록 영조 12년(1736년) 1월 1일자 2번째기사

[27]

역사기록

송자대전(宋子大全) 부록 제2-12권 송자 연보

[28]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

[29]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

[30]

문서

1기는 서인 출신 부사들의 훼손을 예상하여 비석을 세운 근처 땅에 매설하였다.

[31]

문서

삼척 죽서루기

[32]

뉴스

삼척은 '두둥실'…정월대보름제 내달 3일 개막

http://boomup.chosun[...]

[33]

뉴스

'해맞이 명소' 강원 정월대보름 '달맞이 명소'로

http://boomup.chosun[...]

[34]

문서

《경국대전》에 의하면 맏아들, 다른 아들의 구별 없이 부모는 아들을 위해 기년복을 입는다고 하고, 며느리는 기년복이었다.

[35]

뉴스

효종대왕의 1년 복상은 그가 차남이었다는 뜻입니까?

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2009-02-05

[36]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997

[37]

서적

당쟁으로 보는 조선역사

석필

1997

[38]

문서

[39]

기록

우참찬 허목이 송시열을 죽일 것을 바라는 상소문

1675-06-20

[40]

서적

한국사 이야기 13:당쟁과 정변의 소용돌이

한길사

2001

[41]

뉴스

민생 무너지는데, 임금·사대부 눈엔 송시열만 보였다

http://sunday.joins.[...]

[42]

뉴스

서예가 열전(14) 조선중기 -미수 허목

http://news.khan.co.[...]

[43]

뉴스

오직 왕권을 위해 남인,북벌론 버렸다

https://news.joins.c[...]

중앙선데이

2009-08-09

[44]

웹사이트

허목

http://koreandb.nate[...]

[45]

뉴스

이덕일 사랑 인재 등용

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2008-08-28

[46]

뉴스

이덕일 사랑 선잠(先蠶)

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2008-05-06

[47]

문서

[48]

문서

[49]

문서

연려실기술 제30권, 효종조 고사본말

[50]

문서

[51]

문서

[52]

웹사이트

허목-네이트 한국학

http://koreandb.nate[...]

[53]

뉴스

유홍준의 국보순례 [91] 이상좌의 송하보월도

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2010-12-29

[54]

뉴스

Why [김두규 교수의 國運風水(국운풍수)] 우리 민족의 진정한 主山은 백두산이 아닌 의무려산

http://news.chosun.c[...]

조선일보

[55]

문서

[56]

문서

[57]

문서

[58]

뉴스

왕보다 화려한 왕비 능, 숙종비 인경왕후의 익릉

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

2005-03-29

[59]

간행물

탈성리학의 변주:미수 허목과 백호 윤휴를 중심으로

고려대학교 민족문화연구원

2000

[60]

문서

사직하면서 전의 일에 대해 거듭 올리는 소

1659-04

[61]

문서

정폐를 논하는 소

[62]

간행물

탈성리학의 변주:미수 허목과 백호 윤휴를 중심으로

고려대학교 민족문화연구원

2000

[63]

웹인용

허목- 강원의 얼, 인물

https://web.archive.[...]

2011-06-03

[64]

뉴스

서예가 열전(15) 조선중기 -우암 송시열·동춘당 송준길

http://news.khan.co.[...]

[65]

서적

조선의 인물 뒤집어 읽기

도서출판 삼인

1999

[66]

뉴스

파주 반구정

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2010-09-23

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com