프랑크 왕국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

프랑크 왕국은 5세기 말 게르만족의 일파인 프랑크족이 세운 왕국으로, 서로마 제국 멸망 이후 혼란한 시기에 등장했다. 클로비스 1세가 메로빙거 왕조를 개창하고 가톨릭으로 개종하면서 세력을 확장했고, 라인강에서 피레네 산맥에 이르는 대영토를 확보했다. 이후 분할 상속과 궁재 정치, 카롤링거 왕조의 성립과 카롤루스 대제의 등장을 거치며 서유럽의 강대국으로 성장했으나, 베르됭 조약으로 분열되어 프랑스, 독일, 이탈리아의 모태가 되었다. 프랑크 왕국은 법과 제도, 종교, 경제, 건축, 문학 등 다양한 분야에서 유산을 남겼으며, 특히 카롤링거 르네상스를 통해 서유럽 문화 발전에 크게 기여했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중세 전기 - 소왕국

소왕국은 군주가 통치하는 작은 규모의 왕국이거나 더 큰 왕국이나 제국의 지배를 받는 왕국을 의미하며, 아나톨리아, 잉글랜드, 이베리아 반도 등 다양한 지역과 시대에 걸쳐 존재했다. - 중세 전기 - 알레만니

알레만니는 "모든 사람들"을 뜻하는 이름으로, 여러 게르만 부족 연합에서 기원하여 로마 제국과 충돌하며 프랑크 왕국에 정복당한 후 동프랑크 왕국의 속주가 되었고, 그들의 옛 지역에서 사용되는 독일어는 알레만어라고 불린다. - 룩셈부르크의 역사 - 합스부르크 네덜란드

합스부르크 네덜란드는 1482년부터 1795년까지 현재의 네덜란드, 벨기에, 룩셈부르크를 포함하는 지역으로, 부르고뉴 공작령 상속으로 합스부르크 가문의 지배를 받았으나 스페인의 가톨릭 박해와 전제정치로 80년 전쟁을 겪으며 북부 7개 주는 독립하고 남부 지역은 합스부르크의 지배를 받았다. - 룩셈부르크의 역사 - 나사우 공국

나사우 공국은 1806년 나사우-우징겐 공국과 나사우-바일부르크 공국이 합쳐져 형성되었으나, 프로이센-오스트리아 전쟁에서 오스트리아 편에 섰다가 프로이센에 합병되어 소멸되었고, 공작 아돌프는 룩셈부르크 대공으로 추대되어 그의 자손이 현재까지 대공위를 계승하고 있다. - 프랑크인 - 요하네스 스코투스 에리우게나

요하네스 스코투스 에리우게나는 9세기 아일랜드 출신 철학자이자 신학자로, 샤를 2세의 초청으로 궁정학교에서 교수직을 맡아 스콜라 철학 발전에 기여했으며, 《자연 분할론》 저술 및 위(僞) 디오니시오스 저작 번역을 통해 서유럽에 영향을 미쳤다. - 프랑크인 - 프랑키스카

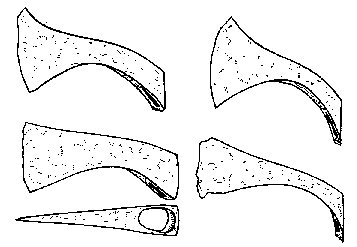

프랑키스카는 프랑크족이 사용한 던지기 도끼로, 날카로운 날과 아치형 머리를 특징으로 하며, 백병전 전에 던져져 적의 방패를 부수고 전열을 붕괴시키는 데 사용되었다.

2. 건국 배경

5세기 말, 서로마 제국은 476년 용병대장 오도아케르에 의해 멸망했다. 이로 인해 서유럽에는 게르만족이 대거 이동하며 여러 국가를 수립하는 혼란스러운 시기가 도래했다. 게르만족은 이미 오래전부터 갈리아 지역으로 이동해왔지만, 이 시기에는 부족 단위의 대규모 이동이 이루어졌다. 이는 동쪽에서 훈족이 압박해온 것이 원인이기도 했지만, 로마 제국이 더 이상 이들을 막을 힘이 없었기 때문이기도 했다.

게르만족들은 이동 후 자신들의 국가를 세웠으나, 서고트족, 동고트족, 반달족 등은 멸망했고, 부르군트족의 부르군트 왕국은 백년 전쟁 이후 프랑스에 통합되었다. 게르만족 중에서는 프랑크족의 프랑크 왕국과 앵글로색슨족의 칠왕국 정도가 그 흔적을 남겼다.

훈족은 5세기 중엽 아틸라의 지휘 아래 서쪽으로는 라인강, 동쪽으로는 카스피해에 이르는 대제국을 건설하며 가장 강력한 세력을 떨쳤다. 그러나 453년 아틸라 사후 왕자들의 분열과 게르만 부족들의 반란으로 훈 제국은 붕괴되었고, 다른 민족에 동화되어 그 전통이 사라졌다.

반면, 프랑크족은 기존 근거지였던 라인강 하류 지역을 유지하면서 부족의 세력권을 근접 지역으로 확장했다. 이는 프랑크족이 자신들의 정체성을 유지하고, 기존 게르만계 중소 부족들을 통합하며, 갈리아 원주민인 로만-갈리아인들을 통치하는 데 유리하게 작용했을 것으로 보인다.

훈족의 쇠퇴 이후, 클로비스 1세는 메로베우스 왕조를 개창하고 481년에 프랑크 왕국을 수립하게 된다.

프랑크족이라는 명칭은 3세기 중반의 사료에서 처음 등장한다.[21] 로마인들은 라인강 중류 지역에 거주하는 게르만족들을 통틀어 "프랑크족"이라 불렀는데, 이는 "용감한", "대담한", "거칠고", "맹렬하고", "무서운" 등의 의미를 담고 있었다.[22][23] 3세기부터 4세기에 걸쳐 브르크테리족, 카투아리족, 살리족, 암시바리족, 투반테스족 등이 로마 측 사료에서 "프랑크족"으로 불렸다.[21] 그러나 이 명칭은 로마인들이 붙인 것이며, 이들 게르만 부족들이 실제로 동족 의식을 가졌는지는 불분명하다.[21]

로마 제국 국경 지대에 거주하던 "프랑크족"은 종종 종사단을 조직하여 약탈을 일삼았지만,[24] 그들의 용맹함과 무력을 인정받아 로마 측에서 병사나 장군으로 고용되기도 했다.[25] 클라우디우스 실바누스는 355년 쾰른에서 황제를 칭하기도 했고,[26] 메로바우데스나 플라비우스 바우토처럼 서로마 제국에서 집정관 직을 맡은 프랑크족도 있었다.[22] 테오데메르는 "프랑크족의 왕(rex Francorumla)"이라는 칭호를 가진 최초의 인물이며,[22] 말로바우데스는 로마군 장군을 지낸 후 "프랑크족의 왕"이 되어 378년 알레만니족과의 전투를 승리로 이끌었다.[25] 바우토의 딸은 콘스탄티노폴리스 궁정에서 교육받고 동로마 황제 아르카디우스의 왕비가 되기도 했다.[22] 이처럼 4세기 후반에는 동서 양 제국의 정계에서 프랑크족이 활발하게 활동했다.

한편, 라인강 유역의 프랑크족 계통 부족들은 살리 프랑크족과 라인 프랑크족(립푸아리 프랑크족)이라는 두 집단으로 통합되었다.[27] 라인 프랑크족은 406년 로마의 동맹군으로서 반달족, 스웨비족, 알란족의 침입에 맞섰으며,[27] 5세기 중반에는 쾰른을 중심으로 마인츠와 모젤강 유역까지 세력을 확장했다.

살리 프랑크족은 358년 브라반트 북부의 톡산드리아로 이주를 인정받아 국경 경비 임무를 맡았다.[28][27] 클로디오 왕의 지휘 아래 아라스, 캉브레, 솜강 유역까지 진출했으며, 로마의 동맹군이 되는 허가를 받았다.[27][29]

이처럼 서로마 제국은 게르만 부족들을 동맹군(포에두스, foedus)으로 삼아 영토 내 거주지를 주는 정책을 펼쳤고, 그 결과 서로마 제국 영토 곳곳에 게르만계 부족들의 "왕국"이 건설되었다. 프랑크 왕국도 그 중 하나였으며, 그 외에도 툴루즈를 중심으로 갈리아 남부에서 이베리아 반도에 걸쳐 서고트 왕국이,[30] 볼름스 주변에는 부르군트 왕국이 형성되었다. 또한 갈리아 북서부에는 삭손족이 이주했고, 켈트계 브르타뉴인이 브르타뉴 반도로 이주를 진행하고 있었다.[32]

3. 역사

프랑크족의 이름은 서기 3세기 중반에 처음으로 사료에 등장한다.[21] 로마인들은 라인강 중류 지역에 거주하는 게르만족들을 통틀어 "프랑크족"이라고 불렀다.[22] 3세기부터 4세기에 걸쳐, 브르크테리족, 살리족 등이 로마 측 사료에서 "프랑크족"으로 불리고 있다.[21]

로마 제국 국경 지대에 거주한 "프랑크족"은 종사단을 조직하여 인접한 게르만 부족이나 로마 제국의 속주에서 약탈을 하기도 했고,[24] 로마 측에 의해 병사나 장군으로 고용되기도 했다.[25] 4세기 후반에는 동서 양 제국의 정계에서 프랑크족이 활약했다.

라인강 유역의 프랑크족 계통 부족들은 이합집산을 거쳐 살리 프랑크족과 라인 프랑크족(립푸아리 프랑크족)이라는 두 집단으로 수렴해 갔다.[27] 406년 라인 프랑크족은 로마의 동맹군으로서 반달족, 스웨비족, 알란족의 침입에 대응했다.[27] 5세기 중반에는 라인 프랑크족은 한 명의 왕을 모시는 국가 체제를 확립한 것으로 보인다.[27]

라인강 하류 지역에 세력을 가진 살리 프랑크족은, 358년 브라반트 북부 지역[28]으로 이주를 인정받아 국경 경비 임무를 맡았다.[27] 살리 프랑크족 사이에서도 5세기 중반 이후에는 권력 집중이 이루어진 것으로 보인다.[27]

서로마 제국 영토 각지에는 게르만 계통 여러 부족의 "왕국"이 건설되었다. 프랑크 왕국도 그중 하나이며, 툴루즈를 중심으로 하는 갈리아 남부에서 이베리아 반도에 걸쳐서는 서고트 왕국이,[30] 볼름스 주변에는 부르군트 왕국이 형성되었다.

프랑크 왕국은 5세기 말 서로마 제국이 멸망하고, 게르만족이 서유럽으로 이동하면서 국가를 수립하던 혼란기에 수립되었다. 훈족의 쇠퇴 이후, 프랑크족은 클로비스 1세가 메로베우스 왕조를 개창하면서 481년에 왕국을 수립했다.

프랑크 왕국 관련 주요 사료는 다음과 같다.3. 1. 메로베우스 왕조

메로베우스 왕조는 프랑크족의 한 분파인 살리족 출신으로, 5세기 중엽 메로비스에서 유래한다. 클로비스 1세에 의해 왕국의 기틀이 확립되었고, 그의 아들 클로타르 1세 때 갈리아 전역으로 번영했다. 시리아, 유대인 등 오리엔트 상인들의 왕래가 잦았고, 고대 상업 관세 수입에 의존하는 로마식 관료제 국가로 발전했다.

클로비스 1세(465?~511, 재위 481~511)는 힐데리히 1세의 아들로, 투르네에서 태어나 16세에 즉위했다. 수아송 전투에서 시아그리우스의 나라를 정복하고 솜 강에서 루아르 강에 이르는 지역을 정복, 뒤에 알라만족과 서고트족을 라인 강변에서 격파하고, 마인 강에서 알프스 산맥에 이르는 지역을 획득, 프랑크족의 통일을 완성했다. 그는 아내의 영향으로 기독교로 개종, 교황의 지지를 얻고 로마 문화를 수입했다. 서고트족을 부예 전투에서 격파(507)하고 루아르 강에서 가론 강까지의 서고트 왕국을 획득했다. 수도를 수아송에서 파리로 옮기고, 동로마 제국 황제로부터 명예 콘술 칭호를 받았다. 클로비스 1세는 살리카 법전을 성문화하고, 성직자를 등용하여 로마의 행정조직을 도입, 국가통치의 기초를 견고하게 했다.

클로비스 사후, 왕국은 게르만족의 관습에 따라 네 아들에게 분할되었다.

3. 1. 1. 성립

프랑크족은 라인강 하류 유역에서 용병 등으로 로마 제국 영내에 침입, 5세기에 여러 소왕국을 건설했다. 5세기 말, 클로비스 1세가 훈족 격퇴에 공을 세워 라인강에서 피레네산맥에 이르는 대영토를 확보하며 메로베우스 왕조 프랑크 왕국이 성립되었다. 클로비스 1세의 가톨릭 개종은 왕국 발전의 핵심 사건이었다.[7]

클로비스 1세는 수아송 전투에서 로마 세력을 격파, 갈리아를 장악하고 라인강 동쪽 알레마니족을 정복하며 로마 가톨릭으로 개종, 갈리아의 협조를 얻었다. 일련의 군사적 승리로 로마 세력, 게르만계 왕국, 부족 통합을 통해 갈리아 패권을 장악했다. 그러나 분할 상속제로 인해 왕국은 분열, 내란을 겪었고, 왕권 약화와 궁재의 실권 장악으로 이어졌다.

751년 궁재 피핀 3세가 힐데리히 3세를 몰아내고 카롤링거 왕조를 세웠다.

3. 1. 2. 분열과 궁재 정치

프랑크족 고유의 분할 상속 원칙과 왕위 공동 세습제는 클로비스 1세 이후 프랑크 왕국 분열과 내분의 원인이 되었다. 왕국은 메츠, 오를레앙, 파리, 수아송의 4개 수도로 나뉘었고, 7세기 초 클로타르 2세 이후에는 부르군트, 아우스트라시아, 네우스트리아 3개 지역으로 실질적으로 분열되었다.[7]

673년, 클로타르 3세가 사망하자 일부 노르망디와 부르고뉴 귀족들은 힐데리히 2세를 전 왕국의 왕으로 옹립하려 했으나, 그는 곧 일부 노르망디 귀족들의 반감을 사 암살당했다(675년).

테오데리크 3세의 통치는 메로빙거 왕조 권력의 종말을 의미했다. 테오데리크 3세는 673년 그의 형 클로타르 3세의 뒤를 이어 노르망디의 왕이 되었으나, 아우스트라시아의 힐데리크 2세가 곧 그를 몰아냈다. 그가 675년 죽자 테오데리크 3세는 왕위를 되찾았다. 679년 다고베르트 2세가 죽자 테오데리크는 아우스트라시아까지 차지하여 프랑크 왕국의 전 왕이 되었다. 노르망디적 시각을 가진 그는 자신의 궁재 베르샤르와 동맹을 맺고 시게베르트 3세의 아들인 다고베르트 2세를 그들의 왕국에 앉힌 아우스트라시아인들과 전쟁을 벌였다(클로비스 3세와 잠시 대립했다).

687년, 그는 아우스트라시아의 궁재이자 그 왕국의 실질적인 권력자였던 아르눌핑 가문 출신의 피핀 헤리스탈에게 테르트리 전투에서 패배하여 피핀을 유일한 궁재이자 ''dux et princeps Francorum'': "프랑크인들의 공작이자 왕자"로 받아들여야 했다. 이 칭호는 『프랑크 역사서』의 저자에게 피핀의 "통치"의 시작을 의미한다. 그 이후 메로빙거 왕들은 우리가 보존하고 있는 기록에서 비상징적이고 자의적인 행동을 거의 보이지 않았다.

670년대와 680년대의 혼란기에 프랑크의 프리지아 지배를 재확립하려는 시도가 있었지만 소용이 없었다. 그러나 689년 피핀은 서프리지아(''Frisia Citerior'')에 정복 전쟁을 시작하여 중요한 무역 중심지인 도레스타드 근처에서 프리지아 왕 라드보드를 물리쳤다. 스헬트 강과 플리 사이의 모든 땅이 프랑키아에 편입되었다.

다고베르트 1세(629년 - 639년) 이후 왕권은 유명무실해졌고, 분할된 프랑크 왕국의 각 지역에서 우세한 실력을 장악한 귀족 가문의 대표가 궁재(宮宰, Major domus, Mayor of Palace)로서 사실상 왕권을 대행했다.

이들 중 프랑크 왕국의 동북부 아우스트라시아의 궁재 가문이 비약적으로 세력을 확장했다. 이 가문은 아르눌프(Arnulf)의 이름에 따라 "아프눌핑거(Arnulfings)"로 불렸으나, 나중에 카롤루스 마그누스(Carolus Magnus)의 이름에 따라 "카롤링거 가문"으로 불리게 되었다.

이 가문은 아우스트리아(Austria)의 궁재직을 세습하였고, 게르만족의 방식대로 comitatus에 의거하여 자신만의 무장 세력을 보유했다. 헤리스탈의 피핀은 687년 네우스트리아지방을 군사적으로 제압하고, 부르군트를 포함하여 사실상 프랑크 왕국의 전권을 장악하게 되었다.

3. 2. 카롤링거 왕조

메로빙거 왕조의 다고베르트 1세 사후, 왕권은 유명무실해지고 각 지역에서 유력 귀족 가문 대표가 궁재로서 실질적으로 왕권을 대행했다.[55] 이들 중 아우스트라시아의 궁재 가문이 세력을 확장했는데, 이 가문은 카롤루스 대제의 이름을 따 "카롤링거 가문"으로 불리게 되었다.

카롤링거 가문은 아우스트라시아 궁재직을 세습하고 게르만족 방식대로 독자적인 무장 세력을 보유했다. 피핀 2세는 687년 테르트리 전투에서 네우스트리아를 제압하고 프랑크 왕국 전권을 장악했다.[55] 그의 아들 카를 마르텔은 732년 투르 푸아티에 전투에서 이슬람 침입을 저지했으며, 군제 개혁으로 기사 제도와 봉건 제도 형성의 계기를 마련했다.

카롤링거 가문은 대교회정책으로 성장을 이루었다. 추종자들은 고위 성직으로 보상받았고, 카를 마르텔은 교황과 관계를 유지했다. 이는 피핀 3세 이후 서유럽 역사에서 중요한 역할을 했는데, 피핀 3세를 왕으로 추대하는 쿠데타를 승인하여 왕의 정통성이 "교회의 허가"에 근거를 두는 선례를 마련했다.[54]

3. 2. 1. 피핀 3세의 왕위 찬탈과 교황령 성립

피핀 3세는 751년 메로빙거 왕조의 마지막 왕 힐데리히 3세를 폐위하고 새로운 왕이 되었다. 이 쿠데타는 교황과 제휴하여 무혈로 이루어졌으며, 폐위된 왕은 수도원에 유폐되었다.[54]

피핀은 왕이 될 권력은 있었으나, 귀족 신분으로 전 왕을 몰아내면 다른 귀족들도 같은 행동을 할 수 있다는 문제가 있었다. 이는 고려 무인정권 시대나 로마 제국 군인 황제 시대와 같이 정통성 없는 권력 장악 집단에게 공통된 문제였다.[54] 피핀은 교황과의 제휴 외에 자신의 지위를 확고히 할 무언가가 필요했고, 로마 가톨릭교회와 이탈리아를 주시했다.[54]

당시 교황 스테파노 2세는 동로마 제국과 성상숭배 문제로 갈등을 겪고, 롬바르드족의 군사적 위협을 받고 있었다.[54] 피핀은 스테파노 2세의 군사적 보호 요청에 자신이 프랑크인의 왕임을 인정해달라는 제의를 했고, 교황청은 이를 수락했다.[54] 751년 피핀이 메로빙거 왕조의 마지막 국왕을 폐위하자, 스테파노 3세는 수아송에서 피핀에게 기름을 부어 국왕임을 선언했고, 754년에는 생드니 수도원에서 그의 두 아들에게도 같은 의식을 행했다.[54]

이에 대한 보답으로 피핀은 롬바르드족을 격퇴하고 중부 이탈리아 일부를 교황청에 헌납했다. 이것이 교황령의 시초이다.[54]

이로써 카롤루스 왕조가 성립되었으나, 교회와의 야합으로 정권을 잡은 국왕은 영토 기증의 대가로 주교 임명권을 보유하게 되었다. 이는 훗날 서임권 분쟁의 원인이 된다.[54]

3. 2. 2. 카롤루스 대제(샤를마뉴)

카롤루스 대제는 피핀의 아들이자 후계자였다. 그는 중세와 그 이후 유럽의 탄생과 통합을 상징하는 인물이었다. (\[\[제2차 세계 대전]] 후 유럽 통합 운동이 일었을 때 이 인물이 언급되기도 하였다). 그의 친구이자 비서였던 아인하르트의 전기(Vita Caroli)로 비교적 상세한 모습이 전해지고 있다. 아인하르트는 그의 전기에서 카롤루스의 외관, 일상생활, 궁정생활을 묘사하고, 기독교 군주이자 학문을 애호하는 군주로서 면모를 드러내려고 애썼다. 이것은 아직도 카롤링거 왕조의 권력이 완전하지 않다는 점을 보여준다. 그의 이름이 여러가지로 불리는 것도 카롤링거 왕조까지는 독일과 프랑스의 공통 역사라는 점을 보여주는 점이다.

카롤루스 대제는 생애의 상당 기간을 군사 원정으로 보냈다. 그의 치세 초기에 프랑크 왕국은 오늘날의 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 라인강 하류에서 중상류에 이르는 지역(라인강 서부)을 포함했다. 이 지역의 동부 외곽에는 작센족이, 남동부의 바이에른 지방은 프랑크 왕국과 느슨한 종속적 유대로 결합되어 있었다.

768년 피핀이 죽자 그의 아들들인 샤를과 카를로만은 다시 왕국을 나누었다. 그러나 카를로만은 수도원으로 은퇴하여 얼마 후 사망하여, 그의 형제인 후에 샤를마뉴 또는 샤를 대제로 알려지게 된 강력하고 지능적이며 어느 정도 문맹이었던 인물에게 단독 통치권이 돌아갔다. 그는 프랑스와 독일의 후대 역사에 전설적인 인물이 되었다. 샤를마뉴는 황제와 교황 사이의 균형을 회복하였다.

772년부터 샤를은 작센족을 정복하여 결국 그들의 영토를 프랑크 왕국에 편입시켰다. 이 전쟁은 비로마 기독교 통치자들이 무력으로 이웃을 개종시키는 관행을 만들었다. 아일랜드와 앵글로색슨 영국의 다른 선교사들과 함께 프랑크 가톨릭 선교사들은 8세기 중반 이후 작센 땅에 들어왔고, 선교 활동과 병행하는 군사 침입에 저항하는 작센족과의 갈등이 증가하였다.

샤를의 주요 작센족 반대자였던 비두킨트는 785년 평화 협정의 일환으로 세례를 받았지만, 다른 작센족 지도자들은 계속 싸웠다. 787년 베르덴에서 승리한 후, 샤를은 수천 명의 이교 작센족 포로들을 대량 학살하는 학살을 명령하였다. 여러 차례의 반란 후, 작센족은 804년 결정적인 패배를 당하였다. 이로써 프랑크 왕국은 엘베 강까지 동쪽으로 확장되었는데, 이는 로마 제국이 단 한 번 시도했지만 테우토부르크 숲 전투(서기 9년)에서 실패한 일이었다. 작센족을 보다 효과적으로 기독교화하기 위해 샤를은 브레멘, 뮌스터, 파더보른, 오스나브뤼크 등 여러 교구를 설립하였다.

동시에 (773~774년) 샤를은 롬바르드족을 정복하여 북부 이탈리아를 자신의 영향권에 포함시켰다. 그는 바티칸 기증과 프랑크의 지속적인 보호에 대한 교황청에 대한 약속을 갱신하였다.

788년 바이에른 공작 타실로가 샤를에 대항하여 반란을 일으켰다. 반란을 진압함으로써 바이에른은 샤를의 왕국에 편입되었다. 이것은 왕실 ''fisc''(국고)에 추가될 뿐만 아니라, 프랑크족 내의 또 다른 주요 가문이자 잠재적인 경쟁자였던 아길롤핑가(타실로의 가문)의 권력과 영향력을 크게 감소시켰다. 796년까지 샤를은 오늘날의 오스트리아와 크로아티아 일부 지역으로 왕국을 더 남동쪽으로 확장하였다.

샤를은 남서쪽의 피레네 산맥(실제로 795년 이후 북부 스페인 지역(''히스파니아 변경지대'')을 포함)에서부터 오늘날 프랑스의 대부분(프랑크족이 결코 정복하지 못한 브르타뉴 제외)을 거쳐 오늘날 독일의 대부분, 북부 이탈리아, 오늘날의 오스트리아에 이르는 영토를 건설하였다. 교회의 위계질서에서 주교와 수도원장은 왕궁의 후원을 기대하였다. 샤를은 서방 기독교 세계의 지도자로서 완전히 부상하였고, 학문적 수도원 중심지에 대한 그의 후원은 문학 문화의 "카롤링거 르네상스"를 낳았다. 샤를은 또한 아헨에 큰 궁전, 일련의 도로, 운하를 건설하였다.

800년 크리스마스에 교황 레오 3세는 로마에서 샤를을 "로마 황제"로 즉위시켰다. 샤를마뉴는 "황제, 프랑크와 롬바르드의 왕"이라는 칭호를 선호했지만, 이 의식은 공식적으로 프랑크의 통치자를 로마 황제로 인정하였고, 비잔티움 제국과의 분쟁을 야기하였다. 교황의 후계자를 선포할 권리는 위조된 로마 제국의 칙령인 콘스탄티누스의 기증에 근거하였다. 처음에는 찬탈에 대한 항의가 있었지만, 미카엘 1세 랑가베스 비잔티움 황제는 812년 샤를마뉴를 공동 황제로 인정하였다. 다른 이들에 따르면 미카엘 1세는 812년 프랑크와 협상을 재개하고 샤를마뉴를 ''바실레우스''(황제)로 인정하였지만, 로마 황제로는 인정하지 않았다. 즉위식은 프랑크족 사이에서 카롤링거의 우위에 영구적인 정통성을 부여하였다. 오토 왕조는 나중에 962년에 이러한 연관성을 부활시켰다.

샤를마뉴는 814년 1월 28일 아헨에서 사망하여 자신의 아헨 궁전 예배당에 묻혔다.

3. 2. 3. 왕국의 분열

843년 베르됭 조약으로 카를 대제의 아들인 루트비히 경건왕의 세 아들이 카롤링거 제국을 동 프랑크 왕국, 중 프랑크 왕국, 서프랑크 왕국으로 분할하였다. 이 조약으로 카를 대제가 세운 제국은 해체되기 시작했으며, 서유럽의 세 근대 국가인 프랑스, 독일, 이탈리아의 모태가 탄생하였다.[55]

루트비히 경건왕 사후, 세 아들 간의 짧은 내전 끝에 베르됭 조약이 체결되어 제국은 세 부분으로 나뉘었다.

870년 메르센 조약으로 프랑크 왕국은 사실상 분리되었다. 이후 로타링기아의 손해를 보는 방식으로 영토 분할이 다시 이루어졌다. 884년 뚱보 샤를이 카롤링거 제국의 대부분을 재통일했지만, 887년 그의 조카 카린티아의 아르눌프가 반란을 일으켜 동프랑크 왕의 칭호를 얻었다. 샤를은 은퇴했고 888년에 사망했다.

파리 백작 오도가 서쪽을 통치하도록 선출되었고, 카롤링거 왕조는 10년 후 서프랑크 왕국에서 복위하여 마지막 프랑크 왕인 루이 5세가 죽은 987년까지 통치했다.

4. 사회와 문화

메로베우스 왕조는 왕가의 골육상쟁으로 내부적으로 쇠약해졌다. 특히 말기에는 무능한 왕이 귀족의 세력을 제어하지 못하여 왕권은 유명무실해졌다. 메로빙 가문의 왕권 쇠퇴에는 분할상속이 일정한 역할을 했는데, 이는 국가가 왕 또는 왕가의 사유재산이었기 때문이다.

프랑크 왕국은 네우스트리아, 아우스트라시아, 부르고뉴의 3개 단위로 분열되어 있었다. 왕권이 주민에게 직접 미치는 범위는 제한적이었고, 각 지역 귀족의 세력이 강화되었으며, 국가보다 교회가 주민 생활에 더 안정적인 질서를 제공했다. 이는 봉건 제도가 정착되어 가는 과정이었다. 왕권이 다시 강력해지기까지는 백년 전쟁 이후 절대주의 시대에 이르러서였다.

주민들의 생활 양식은 농촌적이었으며, 로마 제국의 대농장 체제는 소멸되고, 주민 대다수는 농민이 되었으나 신분은 노예보다 다소 상승했다. 게르만족의 자유로운 신분은 예속적인 농민 신분으로 변화했고, 일부는 하급 기사 계급으로 지배 세력에 흡수되었다.

약한 왕권, 강력한 귀족, 농노화는 서로마 제국 멸망 이후 서유럽의 혼란상을 반영했다. 게르만족의 이동과 약탈을 로마 제국이 막지 못하자, 지방 농민들이 유력 집안에 땅과 자신을 제공하고 보호를 위탁하면서 폐쇄적인 농촌 중심 사회가 형성되었다. 도시와 상공업은 쇠퇴했고, 치안 부재로 상업도 쇠퇴했다. 이 문제는 메로빙거 왕조 치하에서 완전히 해결되지 않았다.

사회의 지배층인 귀족은 고대 게르만 귀족 가문과 로마화된 갈리아 귀족 가문, 소수의 왕족으로 구성되었다. 이들에게는 장자상속 관습이나 남성 우월 지위가 확립되지 않았고, 귀족 지위는 여계를 통해서도 계승될 수 있었다. 가톨릭이 확고해지면서 남성 우월 지위가 자리 잡았고, 귀족 가문명도 정비되지 않았다. 카롤링거 왕조 말까지 귀족들은 가문명 없이 하나의 이름으로 불렸다.

서로마 제국 멸망 후 메로빙거 왕조 시대에 고대 도시 유적지에 무역 도시들이 재건되어 상품, 공예품, 농산물 교역을 했다. 이들은 대부분 귀족의 통제를 받지 않았다.[16] 카롤링거 왕조 시대에는 수도원 도시 건설에 왕실 후원이 있었고,[17] 행정은 주교들이 담당했다. 구 갈리아-로마 귀족들은 주교직을 맡아 사법, 인프라, 교육, 사회복지 등을 담당했다. 국왕들은 종교 기관과의 관계를 통해 정통성을 확보했고, 주교 선거는 국왕의 감독을 받았다.[18] 농업에는 무거운 쟁기와 3년 윤작 등의 발전이 있었다.

4. 1. 법과 제도

살리족 프랑크족의 부족 법전은 게르만 민족의 대이동을 거쳐 고전 문화의 영향을 받아 라틴어로 편찬된 만인법(蠻人法)·부족법(部族法) 중 하나이다. 다른 게르만 부족 법전에 비해 게르만 고유의 전통이 가장 강하게 남아있다. 5, 6세기에 성립(클로비스 1세가 죽은 511년 이전)된 것으로, 살리족이 프랑크 왕국의 중심 세력이 되면서 리부아리아 법전이나 프랑크 제국법(帝國法)에 적지 않은 영향을 주었고, 이를 통해 후대의 유럽 제법(諸法)에도 강한 영향을 미쳤다.서로 다른 프랑크족 부족들은 각기 다른 법 전통을 가지고 있었는데, 이는 대부분 샤를마뉴 대제 시대에 와서야 성문화되었다. 《살리법》, 《리푸아리아 법》, 《카마보룸 법》은 카롤링거 왕조 시대에 만들어진 것으로, 이것들이 초기 프랑크 사회의 현실을 바탕으로 만들어졌는지는 현재 학자들이 구별하기 어렵다. 샤를마뉴 대제 시대에는 작센법과 프리지아 법도 성문화되었다.

라인강 동쪽의 다른 게르만 사회들도 프랑크 왕국의 지배 아래서 법전을 성문화하기 시작했다. 프랑크 왕국 전역에는 갈로-로마인들은 로마법을, 성직자들은 교회법을 계속 적용받았다. 프랑크족이 셉티마니아와 카탈루냐를 정복한 후, 이전에 서고트족의 지배하에 있던 지역들은 서고트 법전을 계속 사용했다.

초기에 프랑크 법은 '라힘부르크'(rachimburgs)라 불리는, 법을 기억하고 전달하도록 훈련받은 관리들에 의해 보존되었다. 메로빙거 왕조는 왕실 법령의 공포와 보존을 위한 도구로서 '칙령'(capitulary)을 채택했다. 이는 카롤링거 왕조 시대에도 계속 사용되었고, 심지어 후대 스폴레토 황제 귀도 3세와 람베르트 2세도 "프랑크 왕국의 쇄신"(renovation regni Francorum) 프로그램 하에서 사용했다.

마지막 메로빙거 왕조의 칙령은 가장 중요한 것 중 하나였다. 614년 클로타르 2세가 귀족들 앞에서 발표한 파리 칙령은 프랑크의 대헌장과 같이 귀족들의 권리를 보장하는 것으로 여겨졌지만, 실제로는 사법부의 부패를 없애고 지역 이익을 보호하려는 것이었다. 마지막 메로빙거 왕조의 칙령 이후에도 왕조의 왕들은 독립적으로 일부 법적 권한을 계속 행사했다. 쉴데베르트 3세는 강력한 아르눌핑가 가문에 대한 사건을 처리하기도 했으며, 그의 공정함으로 인해 백성들에게 명성을 얻었다. 그러나 프랑키아의 법은 카롤링거 르네상스 시대에 르네상스를 경험하게 된다.

샤를마뉴 대제가 채택한 법 개혁에는 앞서 언급한 전통적인 법의 성문화가 포함되었다. 그는 또한 짧은 기간 동안 특정 지역을 감독하기 위해 두 명씩 왕의 사절(missi dominici)을 임명하는 방법으로 지역 사법부의 권력을 견제하려고 했다. 이해 관계의 충돌을 방지하기 위해 보통 왕의 사절은 각 지역 외부에서 선발되었다. 802년의 칙령은 그들의 임무에 대한 통찰력을 제공한다. 그들은 정의를 집행하고, 왕실 권리를 존중하도록 하고, 백작과 공작(당시에는 왕이 임명)의 행정을 통제하고, 충성 맹세를 받고, 성직자를 감독해야 했다.

프랑크 왕국의 지방 통치에서 백작과 함께 중요한 존재로 대공(dux)이 있었다. “알레만니아인의 대공”이나 “바이에른인의 대공”으로 불린 이들 대공은 형식적으로는 프랑크 왕국의 관직이었으며, 프랑크 왕에 의해 임명되었다.[176] 이 지위는 대공(dux)이라는 칭호가 완전히 일반화될 때까지 종종 후작(marchio)이라고도 불렸다.[177] 그들은 군 지휘관으로서 왕국군의 일익을 담당하는 동시에 특정 지역의 행정적 권한을 장악하고 있었다.[176]

어떤 기원을 가지든, 또 프랑크 왕권에 종속되어 있든, 바이에른이나 알레만니아의 대공은 그 지배 영역 내에서 지역의 부족적인 유대에 뒷받침되어 강대한 권한을 소유하게 되었다.[179] 대공은 영내에서 국왕을 대표하고 백작 권력 위에 서는 동시에 최고위 군 지휘관이자, 재판관이자, 교회의 장이었다.[179][181] 또 바이에른의 아길로링가 가문과 같이 이를 세습하는 일족은 법률적으로도 귀족층으로부터도 탁월한 존재로 취급되어 대공령을 분할 상속할 수 있었다.[179] 이 의미에서 대공령에서 대공의 존재는 “왕” 그 자체였으며, 동시대 사료에는 바이에른 대공을 왕(rex)이라고 부르는 것도 존재한다.[179] 대공은 프랑크 왕에 대한 군역과 공납을 하는 것 이외에는 독자적인 내정·외교 정책을 추진할 수도 있었고, 이 때문에 프랑크 왕과 충돌을 반복했다.[179] 그들은 매우 애매한 서약에 의해서 간신히 프랑크 왕과 연결되어 있었을 뿐이었다.[182]

4. 2. 종교

프랑크 왕국의 교회는 메로빙거 시대 갈리아의 교회에서 성장하였으며, 6세기와 7세기 내내 여러 "프랑크 공의회"를 통해 특히 게르만적인 발전을 이루었다. 카롤링거 르네상스와 함께 프랑크 교회는 중세 서방 교회에 상당한 영향력을 행사하는 존재가 되었다.7세기에는 아일랜드와 스코틀랜드 선교사들의 도움으로 프랑크 왕국의 영토가 다시 기독교화되었다. 그 결과 수많은 수도원이 설립되었고, 이는 고대 고지 독일어 문학의 핵심이 되어 카롤링거 제국에서 발전하게 되었다.

콜룸바누스는 590년부터 프랑크 제국에서 활동하며 615년 보비오에서 사망할 때까지 수도원을 설립했다. 그는 열두 명의 동료들과 함께 대륙에 도착하여 프랑스에 안그레, 뤼크세유, 퐁텐 수도원을, 이탈리아에는 보비오 수도원을 세웠다. 7세기 동안 콜룸바누스의 제자들과 다른 스코틀랜드와 아일랜드 선교사들은 현재 프랑스, 독일, 벨기에, 스위스가 된 지역에 여러 수도원 또는 ''Schottenklöster''(스코틀랜드 수도원)을 설립했다.

이 수도원들에서 아일랜드의 영향은 책 제작에서 섬 문화 양식의 채택에 반영되어 있으며, 8세기 작품인 겔라시우스 사제 서적에서 볼 수 있다. 후기 메로빙거 시대의 운체에 대한 섬 문화의 영향은 결국 9세기에 카롤링거 소문자의 발전으로 이어졌다.

747년, 카를만이 속세를 버리고 이탈리아의 몬테 카시노 수도원에 은거하였다.[77] 이후 피핀 3세는 메로빙거 왕조의 왕을 폐하고 스스로 왕위에 오르려는 음모를 꾸미게 되었다.[77] 피핀 3세는 로마 가톨릭 교회의 권위를 빌려 교황 자카리아스에게 협력을 요청했다.[77] 로마 교회 또한 정치적 보호자가 필요했던 상황이었기에, 이 승낙을 얻자, 751년 소아송에서 "프랑크인"들이 소집되어 그 자리에서 프랑크 왕으로 추대되었고, 교황 특사 보니파티우스에 의해 성유 의식이 거행되었다.[77][78] 이 국왕 성유 의식은 카롤링거 가문이 메로빙거 가문의 "신성한" 혈통에 근거한 권위를 능가하는 새로운 권위를 교회에서 구했다는 것을 의미했다.[78] 따라서 피핀 3세의 즉위는 서유럽에서의 기독교적 왕권관의 발전에 있어 획기적인 의미를 지닌 것이 되었다.[80]

메로빙거 왕조의 마지막 왕 킬데리크 3세는 삭발된 후 수도원에 감금되었고, 그의 아들 테우데리크 역시 수도원에 감금되어 다시는 역사의 무대에 서지 못했다.[77]

피핀 3세는 754년 교황 스테파누스 2세와 동맹을 맺었다. 교황은 프랑크 왕에게 위조된 "콘스탄티누스의 기증" 사본을 파리에서, 그리고 생드니에서 성대한 의식을 통해 왕과 그의 가족에게 기름을 붓고 그를 ''patricius Romanorum''("로마인의 수호자")로 선포하였다. 이듬해 피핀은 교황에게 약속을 지키고, 최근 롬바르드족에게 함락된 라벤나 총독령을 탈환하여 교황청에 반환하였다.

피핀은 로마 주변의 재정복 지역을 교황에게 기증하여, 성 베드로의 무덤에 "피핀의 기증"을 둠으로써 교황령의 기초를 마련하였다. 교황청은 새롭게 만들어진 프랑크 왕국이 교황을 중심으로 한 새로운 세계 질서 창조에 복종적인 권력 기반(''potestas'')을 제공할 것이라고 기대했다.

768년 피핀이 죽자 그의 아들들인 샤를과 카를로만은 다시 왕국을 나누었다. 그러나 카를로만은 수도원으로 은퇴하여 얼마 후 사망하여, 그의 형제인 후에 샤를마뉴 또는 샤를 대제로 알려지게 된 인물에게 단독 통치권이 돌아갔다. 그는 프랑스와 독일의 후대 역사에 전설적인 인물이 되었다. 샤를마뉴는 황제와 교황 사이의 균형을 회복하였다.

772년부터 샤를은 작센족을 정복하여 결국 그들의 영토를 프랑크 왕국에 편입시켰다. 이 전쟁은 비로마 기독교 통치자들이 무력으로 이웃을 개종시키는 관행을 확장시켰다. 샤를의 주요 작센족 반대자였던 비두킨트는 785년 평화 협정의 일환으로 세례를 받았지만, 다른 작센족 지도자들은 계속 싸웠다. 787년 베르덴에서 승리한 후, 샤를은 수천 명의 이교 작센족 포로들을 대량 학살하는 학살을 명령하였다. 여러 차례의 반란 후, 작센족은 804년 결정적인 패배를 당하였다. 이로써 프랑크 왕국은 엘베 강까지 동쪽으로 확장되었다. 작센족을 보다 효과적으로 기독교화하기 위해 샤를은 브레멘, 뮌스터, 파더보른, 오스나브뤼크 등 여러 교구를 설립하였다.

동시에 (773~774년) 샤를은 롬바르드족을 정복하여 북부 이탈리아를 자신의 영향권에 포함시켰다. 그는 바티칸 기증과 프랑크의 지속적인 보호에 대한 교황청에 대한 약속을 갱신하였다.

800년 크리스마스에 교황 레오 3세는 로마에서 샤를을 "로마 황제"로 즉위시켰다. 샤를마뉴는 "황제, 프랑크와 롬바르드의 왕"이라는 칭호를 선호했지만, 이 의식은 공식적으로 프랑크의 통치자를 로마 황제로 인정하였고, 비잔티움 제국과의 분쟁을 야기하였다. 처음에는 찬탈에 대한 항의가 있었지만, 미카엘 1세 랑가베스 비잔티움 황제는 812년 샤를마뉴를 공동 황제로 인정하였다. 즉위식은 프랑크족 사이에서 카롤링거의 우위에 영구적인 정통성을 부여하였다.

4. 3. 경제

메로빙거 왕조 시대에는 서로마 제국이 멸망한 직후, 고대 도시 유적지에 상품, 공예품, 농산물 교역을 전문으로 하는 무역 도시들이 다시 세워졌다. 이 도시들은 대부분 귀족의 통제를 받지 않았다.[16] 카롤링거 왕조 시대에는 왕실의 후원으로 수도원 도시 건설이 이루어졌으며, 이는 고대 로마 건축의 부흥을 보여주기 위함이었다.[17] 행정은 주교들이 담당했고, 이들은 사법, 인프라, 교육, 사회복지 등의 분야를 맡았다. 국왕들은 종교 기관과의 관계를 통해 정통성을 확보했으며, 주교 선거는 국왕의 감독을 받았다.[18]농업 분야에서는 무거운 쟁기 채택과 3년 윤작 확산과 같은 발전이 있었다.

비잔티움 화폐는 테우데베르트 1세가 자신의 화폐를 주조하기 전까지 프랑크 왕국에서 사용되었다. 솔리두스와 트리엔스는 534년부터 679년까지 주조되었고, 데나리우스(데니에)는 힐데리크 2세와 여러 비왕족들의 이름으로 673~675년경에 등장했다. 카롤링거 데나리우스는 메로빙거 데나리우스를 대체했고, 프리스 지방의 펜닝은 755년부터 11세기까지 갈리아에서 사용되었다.

데나리우스는 794년 이후 이탈리아에서,[19] 10세기에는 "토착" 왕들과 독일 황제 오토 1세(962년)에 의해 발행되었다. 마지막으로, 데나리우스는 레오 3세와 샤를마뉴 이후 10세기 후반까지 교황과 황제의 이름으로 로마에서 발행되었다.[20]

프랑크 왕국 시대(서유럽 중세 초기)의 경제, 유통, 사회, 도시와 농촌에 대한 연구는 다양하게 축적되어 있다. 그러나 5세기에 걸쳐 서유럽 전역을 거의 차지했던 프랑크 왕국의 사회 경제를 일반적으로 설명하기는 어렵다. 서유럽 중세사 연구자인 다니시타 사카에는 유통·도시·사회 분야에서 서유럽 사회 전체를 포괄하는 종합적인 서술은 현재 연구 상황으로는 불가능하다고 말한다.[208]

프랑크 왕국에서는 빵과 포도주를 중심으로 하는 로마 시대의 식습관이 이어졌다.[209] 밀과 포도 생산은 로마 시대 갈리아에서는 평야에 있는 빌라를 중심으로 노예 노동(라티푼디움)에 의해 이루어졌다.[209][210] 이모작이라 불리는 윤작이 일반적이었으며, 포도밭과 목장은 밭과 다른 곳에 있었다.[209] 프랑크인을 비롯한 게르만족도 농경 전통이 있었지만, 기술은 미발달이었고, 수렵 채집, 목축이 농업을 보완했다.[211] 게르만인의 식생활에서 목축은 로마 사회보다 중요했고, 돼지, 소, 치즈, 버터 등의 축산물은 게르만인 필요 칼로리의 3분의 2 가까이를 충당했다는 설도 있다.[212] 프랑크 왕국 시대에는 이 두 가지 생산 방식이 혼합되어 중세 유럽의 농업 스타일을 형성하게 된다.[212]

3세기부터 갈리아의 인구는 감소 추세였지만, 5세기에 시작된 소빙하기로 인한 기후 한랭화, 치안 악화, 정치적 혼란, 전염병으로 인해 메로빙거 시대 초기에는 인구 감소가 가속화되어 6세기 후반에 최저치에 달했다.[213][214] 7세기에는 인구가 회복되기 시작하여 갈리아 북부에서 서서히 증가했다.[213]

메로빙거 시대 농촌 상황은 지역적 다양성이 있었지만, 고고학적 조사로 일반적인 가설을 세울 수 있을 정도로 이해되고 있다.[210][215] 일반 농민의 가재도구는 빈약했고, 철제 농기구는 거의 발견되지 않았다.[216] 주거는 몇 개의 기둥으로 지어진 3미터 × 4미터 정도의 좁은 오두막이었고, 30채 정도 산재하는 것이 일반적인 마을 형태였다.[216] 이는 고대에 비해 농촌에 대한 귀족의 영향력이 약했음을 보여준다.[217]

로마 시대에 도시 수요를 충족시키기 위해 대규모로 실시되었던 라티푼디움 제도는 쇠퇴하고, 협소한 범위에서 완결되는 농촌 경제가 그 자리를 대신했다.[218] 수요 감소는 경작지 축소를 가져왔다. 유럽에서 숲이 가장 넓어진 것이 500년경임이 화분과 수간 분석으로 알려져 있다.[218]

로마 시대부터 이어져 온 빌라 중 일부는 버려졌고, 일부는 6세기 후반까지 정주가 유지되었지만, 주거 면적 축소, 설비 기능 변화가 보인다.[219] 빌라와 결부된 경제 시스템의 변화가 쇠퇴를 초래했다고 생각된다.[219] 고대의 석조 빌라는 목조 빌라로 대체되었지만, 왕이나 유력자의 권위를 나타내는 상징으로서 빌라에서의 거주는 유효했다.[219] 이러한 빌라는 30미터 이상의 길이를 가진 대회랑을 갖춘 주인의 집과, 그에 따르는 사람들의 작은 집들, 축사, 곡물 창고, 저장 시설 등으로 이루어졌다.[219]

카롤링거 시대에는 기후 안정과 국왕 및 수도원에 의한 대영주 형성과 함께 농촌이 크게 발전했다.[216] 8세기부터 9세기에 걸쳐 1,000헥타르 이상에 달하는 영지가 발전하였고, 영지 명세장이 작성되어 당시 농촌 경영을 현대에 전하고 있다.[220] 수도원 영지를 대표하는 대영주는 영주 직영지와 농민 소유지로 구성되었고, 농민은 주택과 채원, 경작지(농민 소유지), 사료를 베어들이는 땅이나 목초지, 방목지, 삼림 등으로 이루어진 공동 이용지의 용익권이라는 세 가지 요소를 경영의 기본 단위로 하여 자립적인 경영체를 형성하고 있었다.[220][221] 이 세 가지 요소는 후페(독: Hufe), 또는 만스(불: Manse)라고 불리며, 농민 한 가구당 설정되었다.[222] 후페(만스)는 영주가 부과세를 부과하는 단위였지만, 크기는 지역에 따라 달랐다.[221][222]

카롤링거 시대의 영지 경영에서는 농민의 신분과 과세 내용이 균일하지 않았고, 마을 공동체라고 할 수 있는 농촌 조직도 아직 존재하지 않았다.[223] 영지가 농민 생활의 사회적 단위를 구성했으며, 이러한 영주제의 모습은 고전 농장제라고 불리는 경우가 많다.[223]

"고전 농장제"하에 있는 농촌의 예로 파리 북동쪽 20킬로미터에 있는 빌리에르 르 세크와 바예 앙 프랑스에서 당시 유적이 발굴되었다.[224] 이 두 마을은 카롤링거 시대의 전형적인 마을로, 당시 대영주 중 하나인 생드니 수도원에 속해 있었다.[224] 길이 12.5미터, 폭 5, 6미터의 직사각형 본채와 세로 가로 수 미터 정도의 고상 건축, 또는 움집 건축의 부속 건물 2, 3동 있는 무리가 여러 곳에 산재해 있었고, 각각 하나의 후페(만스)를 구성했다고 추정된다.[224]

재배 식물은 메로빙거 시대에는 약간의 밀류뿐이었지만, 카롤링거 시대에는 여러 종류의 밀류 외에 소두, 완두, 당근 등의 채소류와 사과, 포도 등의 과수, 공예용 아마 등 다각적인 농업이 이루어졌다.[227] 가축은 소, 돼지, 양, 염소, 말 순으로 많이 발견되었고, 시대에 따라 소와 말의 비율이 상승하고 돼지가 감소했다.[228] 특히 8세기를 경계로 말은 배증하여 농경과 운반에 사용되게 된 것을 반영한다고 생각된다.[228]

서로마 제국 붕괴 후에도 지중해를 중심으로 한 로마 세계가 완전히 해체된 것은 아니었다.[229] 메로빙거 왕조 시대 프랑크 왕국에서도 지중해 무역은 이전 로마 시대부터 활발하게 계속되었고, 왕국 중심지였던 갈리아 북부에도 지중해 무역을 통한 물자가 계속 공급되었다.[229] 앙리 피렌느는 생드니 수도원과 코르비 수도원이 마르세유(Marseille) 등 지중해 연안 유통세 징수소로부터 파피루스, 후추와 여러 사치품 등 동방 물자를 공급받았다는 것을 증거로 제시한다.[229]

중세 유럽 전체 기간에 걸쳐 유통세는 물자 유통과 권력 구조를 반영하는 거울이었다.[230] 유통세는 포르토리움(portorium) 또는 텔로네움(teloneum)이라고 불리는 로마 제국 시대 제도에 기원을 두고 있으며, 상품 통과와 거래에 부과되는 간접세였다.[230] 메로빙거 왕조 시대에는 이 유통세가 로마 시대와 거의 변함없이 운용되었으며, 왕국 관리가 유통세 징수소에서 징수하여 국고에 납부했다.[230] 유통세는 왕국 재정 상 매우 중요했으며, 총괄 관리 지위는 백작과 동등했다. 유통세 징수소에는 물품 일시 보관소가 있어 수출입품 일시 보관 기능을 제공하는 등 무역 활동에 필요한 기능 일부를 제공했다.[231]

유통세 징수소와 함께 유통 구조에서 중요한 의미를 가졌던 것은 키비타스(civitas)이다. 로마 제국 시대에는 키비타스 중심지에 주교좌가 설치되어 지역 중심 역할을 했다.[231] 키비타스에서는 시장이 열렸고, 재화 교환이 일상적으로 이루어졌다는 것이 그레고리우스 투르(Gregorius Turonensis) 등에 의해 기록되어 있다.[231]

메로빙거 왕조 시대의 유통 구조는 7세기에 들어 카롤링거 시대로 향하면서 완만한 구조 변화를 시작했다.[232] 갈리아 북부에 많이 건설된 수도원이 경제력을 강화하여 생산과 유통 거점으로 등장한 것, 금본위제가 쇠퇴하고 은화가 급속히 보급된 것, 지중해 무역의 중요성이 상대적으로 저하된 것, 북해·발트해 지역 무역 활동이 활발해진 것이 큰 영향을 미쳤다.[232] 북해·발트해 지역 무역 활동은 포도주, 곡물, 모직물, 금속 제품 및 무기 등 생활 필수품이 대부분을 차지하며, 지중해 무역의 특징인 사치품이 존재하지 않는 것이 특징이며, 무역 주체의 다양화를 보여준다.[235]

카롤링거 시대에는 이러한 구조 변화가 가속화되어 유통 구조는 다층적인 모습을 보이게 되었다.[236] 지중해 무역은 메로빙거 시대에 이어 중단되지 않았다는 것이 유통세 징수소 관련 기록에서 분명해졌다.[237] 켄토비크, 도레스타트를 거점으로 한 북해·발트해 무역은 프랑크 왕국에 있어 최고의 의미를 지닌 것으로 성장했다. 생드니의 연례 시장에는 앵글로색슨인과 프리지아인 상인들이 모여 여러 상품을 거래했다.[237] 성직 영주가 경제력을 강화함과 동시에 프랑크 왕으로부터 유통세 면제 특권을 획득하고, 영민 노동 봉사에 의한 물자 운반을 통해 시장과의 유대를 지속화해 나갔다.[238] 이러한 유통 구조의 다층적 구조는 지역 경제와 중세 전성기 이후 발전한 국제적 유통의 기초적 조건 중 하나가 되었다.[248]

서로마 제국 멸망 이후에도 프랑크 왕국 지배 지역 대부분은 화폐 경제에 의존하고 있었다.[239] 프랑크 왕국에서는 로마의 화폐 제도가 계속되었지만, 6세기에는 스스로 주화를 주조하기 시작했다.[240] 초기에는 동로마 제국 금화를 모방했지만, 점차 왕명이 들어간 금화를 발행하게 되었다.[240][241] 확인할 수 있는 가장 오래된 왕명이 들어간 금화는 테우데베르트 1세(재위: 533년 – 547년)가 주조한 것이다.[240][241] 로마 시대 솔리두스 금화의 3분의 1 무게인 트리엔스 화폐 주조가 우세해지면서 로마 화폐 제도에서 완만한 이탈이 일어났다.[242]

프랑크 왕권은 오랫동안 주조권을 독점할 수 없었고, 화폐는 각지 주조인(monetarii)에게 위탁되어 왕이나 유력자 이름으로 제조되었으며, 주조인과 주조지가 새겨져 있었다.[240] 그러나 각지 주조인의 사정에 따라 화폐 무게와 품질이 제각각이었고, 금 공급원이 부족했기 때문에 메로빙거 시대를 통틀어 금화 질은 계속 저하되었다.[241][243] 시장에서 프랑크 화폐 신용은 낮았고, 결제 수단으로는 품질이 안정적이었던 동로마 제국 화폐(노미스마)를 사용하거나, 화폐를 용해하거나 순금을 저울질하여 거래하는 것이 널리 행해졌다.[243] 점차 금화 유통이 시들해지고 은화에 의한 결제가 확산되었다. 7세기 후반에는 프랑크 왕국에서 데나리우스 은화가 발행되었지만, 품질이 나빴기 때문에 잉글랜드 여러 왕국에서 발행된 샤트 은화(초기 데나리우스 은화)에 의한 지불이 이루어지며 프랑크 왕국과 잉글랜드에서 빠르게 보급되었다.[244]

카롤링거 왕조는 통화 체제 구축에 힘썼다.[245] 피핀 3세는 즉위 직후인 754년에 화폐 무게 개혁을 실시하고 금화 주조를 중단하여 은화 데나리우스만을 발행하기로 결정하고 은화 표준 무게를 증가시켰다. 12 데나리우스가 1 솔리두스(금화), 20 솔리두스가 1 리브라라는 상위 계산 화폐 단위도 설정되었다.[245][246] 이 관계는 그 후 서유럽 여러 국가 통화 체제의 기본으로 계승되었다.[245] 카롤루스 1세(대제)는 데나리우스 은화 무게를 더욱 증가시키는 화폐 제도 개혁을 실시했다. 동방 금값 상승에 대한 대책이나 새로운 은광 개발, 겨울 흉년에 의한 곡물 가격 폭등에 대한 구매력 강화 등의 설이 있다.[245] 794년 프랑크푸르트 공의회에서는 이 새로운 데나리우스(novi denarii)의 보편적인 수용이 명령되었고, 그 후에도 반복되었다.[245] 그러나 새로운 데나리우스 화폐는 소액 거래에 적합하지 않았고, 시장에서는 데나리우스 화폐를 마음대로 반으로 나누는 등의 행위가 성행했기 때문에 소액 화폐 수요에 대응하기 위해 데나리우스 절반 가치의 오볼루스 화폐도 발행되었다.[247] 품질 유지를 위해 주조권 독점이 시도되었고, 화폐 사주를 엄격히 금지함과 동시에 805년에는 주조를 궁정으로 한정하는 것이 정해졌다.[247] 카롤루스 1세의 화폐 제도 개혁은 북해 무역 번영을 배경으로, 브리튼 섬 머시아 왕국의 그것과 병행하여 이루어졌으며, 이 시기에 프랑크 왕국과 잉글랜드에서는 거의 공통의 화폐 제도가 정비되었다(데나리우스=펜스, 솔리두스=실링, 리브라=파운드).[246]

금화 주조 중단과 은화 보급은, 과거에는 원거리 교역 쇠퇴와 자연 경제로의 후퇴를 보여주는 것으로 여겨져 왔지만, 최근에는 당시 프랑크 왕국에서 교역 활동 쇠퇴는 인정되지 않고, 농업 생산도 확대 경향에 있었다고 생각되고 있으며, 이 현상은 생산력 상승을 배경으로 광범위한 생산자가 화폐 경제에 참여한 것에 의한 것으로 생각되고 있다.[248]

프랑크족을 포함한 게르만족은 로마 제국 시대부터 금속 공예에 능숙하여 높은 기술 수준을 자랑했다.[299][309] 프랑크 미술은 게르만 고유 미술과 로마의 영향 속에서 형성되었다. 클로비스 1세 아버지 킬데리크 1세 무덤 부장품은 프랑크족과 관련된 미술 공예품 중 확실한 연대(482년 이전)를 알 수 있는 가장 오래된 것이며, 프랑크족 미술이 게르만 미술과 로마 양쪽 영향을 받고 있음을 보여준다.[310] 킬데리크 1세의 의식용 단검 장식 금구는 클로이조네라고 불리는 상감 세공으로 장식되어 당시 높은 기술을 보여준다.[310][311] 생드니 대성당 부지에서 발견된 클로타르 1세 왕비 아레곤데 무덤에서도 벨트 장식 금구, 핀, 원형 브로치 등의 금속 공예품이 발견되었다.[312][311] 이러한 작품들은 메로빙거 왕조 초기 미술 양식 발전을 아는 데 있어 제작 연대가 확실한 기준 작품으로 중요시되고 있다.[312]

기독교 확대와 보급은 금속 공예에도 영향을 미쳤다. 알레만니에서 발견된 7세기 후반 부유한 여성 무덤에서 발견된 피불라는 클로이조네 기법으로 금도금된 은으로 제작되었으며, 명문에는 기독교적 영감이 보인다.[299] 기독교 예배는 많은 예배 용구 제작을 요구했다.[299] 생 엘리지우스는 생드니 수도원을 위한 십자가 외에도 메로빙거 왕가 왕을 위한 왕좌와 사치품을 만들었다.[299]

4. 4. 건축

프랑크 왕국 시대의 세속 건축은 성채 등을 포함하여 대부분 목조였기 때문에 현존하는 것이 없다. 석조로 지어진 종교 건축이나 궁전의 일부만이 오늘날까지 전해진다. 종교 건축에서도 메로빙거 왕조 시대 건축물의 현존하는 예는 거의 없고, 푸아티에의 세례당, 뒤뉘의 지하 묘실, 의 지하 납골당, 메스의 생피에르오노낭의 내진 칸막이 등 극히 일부만 남아 있을 뿐이다.[299] 이러한 유구는 그 구성과 장식이 고대의 종교 건축에 상당히 충실했음을 증명하고 있다.[299]

카롤링거 왕조 시대가 되면서 카롤루스 1세 이래로 카롤링거 르네상스의 흐름 속에서 건축 활동도 활발해졌다. 고대 로마 건축에 관심을 가진 카롤루스 1세는 로마와 라벤나에 있던 성당과 주택에서 건축 자재와 미술품을 가져다가 말년의 거처였던 아헨(Aachen)으로 옮겼다.[300] 이것들을 사용하여 문루, 접견용 대연회장, 궁정 예배당, 학교, 목욕탕, 군사 시설 등을 갖춘 장려한 궁전이 건설되었다. 이 궁전은 로마 시대에 트리어(Trier)에 건설된 콘스탄티누스 1세(대제)의 아우라 팔라티나(트리어의 로마 유적, 성 베드로 대성당, 성모 성당)를 참고로 했다고도 전해지며, 당시 시인은 “우리 시대는 고전 문명으로 변화했다. 혁신된 황금 로마가 이 세상에 재생되었다”라고 읊었다.[300] 이 궁전 중 현재 남아 있는 것은 아헨 대성당(Aachen Cathedral)(궁정 예배당) 뿐이지만, 지름 14.5미터, 높이 30.6미터의 돔(Dome)을 가진 팔각형 집중식 평면을 가진 이 예배당은 규모로는 동시대 비잔틴이나 고대 로마 건축에 미치지 못하지만, 그 장식은 고대의 아라베스크 문양과 주두 장식이 정교하게 복제되어 있어, 기술적인 확실성은 “르네상스 미술” 그 자체라고 평가받는다.[300]

또한, 이 궁정 예배당을 대표하는 프랑크 시대(카롤링거 시대)의 교회 건축에는 예배 의식의 방식과의 관계에서 “서쪽 구조물(Westwerk)”(영: Westwork, 독: Westwerk, 불: Massif occidental)이라고 불리는 새로운 기법이 채택되었다.[301][302] 이것은 교회를 서쪽을 향해 짓고, 건물의 서쪽 부분에는 다층 건축물이 세워지는 것이었다.[302] 순교자의 성유물을 안치하고 현관을 겸하는 1층, 큰 아치를 가진 광장으로 구세주의 제단이 설치된 2층, 성가대석이 있는 3층으로 이루어져 있고, 각 부분은 두 개의 계단탑으로 연결되었다.[302] 반대편 동쪽 부분에는 내진이 설치되어 사도들이 모셔졌다.[302] 이 구성은 카롤링거 시대 교회 기념물의 특징을 나타낼 뿐만 아니라, “서쪽 구조물”의 다층 건축은 후대의 로마네스크 건축과 고딕 건축 교회의 특징적인 좌우에 탑을 갖춘 파사드(Facade)의 원형이 되었다.[302] 마찬가지로 로마네스크 건축과 고딕 건축에 공통되는 후진도 그 직접적인 기원을 이 카롤링거 왕조의 교회 건축에 두고 있다.[302] 아헨의 궁정 예배당의 “서쪽 구조물”은 후대의 개축 때 사라졌지만, 콜베이(Corvey) 수도원 성당의 것이 현재 남아 있어 그 모습을 볼 수 있다.[301]

고대 로마에서 계승된 성당 건축 양식에는 집중식 외에 바실리카식이 있었다. 양적으로 아헨 궁정 예배당과 같은 집중식 평면의 건축은 소수파였고, 대부분 바실리카식이 왕국 각지에 보급되었다.[303] 바실리카식의 보급은 카롤링거 왕조 시대의 성유물(성인의 유해 일부) 신앙의 보급을 원동력으로 하며, 성유물은 이탈리아에서 여러 가지 방법으로 프랑크 왕국 내로 반입되었다.[303] 이탈리아에서 확립된 성유물을 모시는 건축 양식으로서의 바실리카는 성유물과 함께 북상하여 보급되었다.[303] 중요한 작례로는 생드니 대성당(Saint-Denis Basilica)과 쾰른 대성당(Cologne Cathedral)이 있다(어느 쪽도 당시 모습으로는 현존하지 않음).[303]

거의 끊임없이 전쟁이 계속되었던 결과, 프랑크 왕국에서는 여러 곳에 요새 또는 요새선이 축조되었다.[304] 그러나 왕국 중심부에서는 중요한 성곽 건설의 흔적이 거의 남아 있지 않다.[304] 오늘날 확인할 수 있는 것은 로마 시대의 성곽 도시 수리 흔적으로, 카오르(630년에 수리), 오탕(660년에 수리), 스트라스부르(722년에 수리) 등에서 로마 시대의 성벽이 재건되었다.[304] 카오르에서 재건된 성벽은 모르타르를 사용하지 않았고, 궁수의 측면 사격을 위한 탑이 설치되었다.[304]

4. 5. 문학

프랑크 왕국 시대 갈리아에서는 라틴어 저술 활동이 계속되었다. 로마 시대 이후 문학 활동의 연속으로 우선 언급할 수 있는 것은 로마 시대 지식 계급이 일종의 문학 활동으로 행했던 서간 교환이며, 이는 메로빙거 왕조 시대에도 계속되었다. 디디에 드 카오르(Désiré de Cahors)의 서간집이나 아우스트라시아에서 편찬된 『아우스트라시아 서간집』 등을 통해 이를 알 수 있다.[267]메로빙거 시대 라틴어 저술가들에 의해 많은 역사서가 저술되었다. 대표적인 인물은 '''그레고리우스 투르'''이다. 그는 6세기 후반 교양 있는 사회의 완벽한 대표자로 여겨지며,[268] 프랑크 왕국의 역사를 기록한 『프랑크 왕국 역사』(Historia Francorum)를 저술하여 유명하다.[267] 이 책은 초기 프랑크사를 아는 데 기본적인 자료이다. 『프랑크 왕국 역사』에 이은 역사 서술로는 제네바 근교의 저자에 의해 작성된 것으로 추정되는 『프레데가리우스 연대기』[271]와 『프랑크 역사서』(Liber Historiae Francorum)가 있다.[272]

메로빙거 시대를 상징하며 가장 발전된 문학 장르는 기독교 성인전이다.[271][273] 성인전은 메로빙거 왕조 시대 문학 활동에서 양적으로 가장 큰 부분을 차지한다.[271] 많은 성인전이 나오게 된 원동력은 문학 활동에서 교회와 수도원의 중요성이 커졌기 때문이다. 7세기 중반까지는 고대 이래의 도시 공립 학교가 차례로 소멸했지만, 6세기경부터 기독교 사제를 양성하기 위한 주교구 학교가 고대 학교의 전통과는 독립적으로 갈리아 전역에 퍼져나갔다.[275] 이는 고대 학교에서 충분히 제공할 수 없는 종교적, 성직자적 교육을 제공하기 위해 교회가 독자적으로 마련한 교육 기관이었다.[275]

수도원에서도 문필 활동이 활발했다. 수도원에는 원래 서사실이 있었고, 고전과 기독교 교부들의 저작, 성경과 예배 문서의 필사가 이루어졌지만, 성 콜룸바누스의 영향으로 설립된 갈리아 북부와 부르고뉴의 수도원에는 특히 정비된 서사실이 설치되어 필사 작업은 수도원 수공업의 중요한 요소가 되었다.[276] 성인전의 대부분은 이러한 수도원에서 작성되었다.[277] 이 시대에는 '저자'라는 개념이 성립하지 않아, 문서를 필사하는 사람이 '이렇게 하는 것이 좋다'고 생각하면 매번 변경이 이루어지면서 필사되었다.[278]

당시 중요한 작품으로는 669년 이후에 쓰여진 『전』, 루페에서 쓰여진 『성 아유르전』, 688년 이전에 퐁트넬에서 쓰여진 『전』, 670년경에 쓰여진 『전』, 707년 이전에 랭에서 쓰여진 『성녀 살라베르주전』 등이 있다.[278]

8세기 전반 메로빙거 왕조 말기에는 수도원에서의 문학 활동과는 대조적으로 고대 이래의 학교들이 사라지고 귀족 계층도 점차 읽고 쓰는 능력을 상실해 갔다.[279] 초기 중세 프랑스사 연구자 미셸 소(Michel Sot)는 “8세기 전반에 문화적 수준이 가장 저하되었다”고 말한다.[279] 고대부터 이어져 내려온 문화의 중심지였던 남부 갈리아는 8세기 전반 이슬람의 습격을 받고, 카롤루스 마르텔(Karl Martel)이 이끄는 프랑크 군대의 반격으로 재정복되는 과정에서 막대한 피해를 입었다.[280][281] 문화의 중심이 되어야 할 도시들은 사라졌고, 프랑크 왕국의 지배를 안정시키기 위해 파견된 군대를 이끌었던 것은 “칭호는 귀족이지만, 문서 하단에 서명 대신 십자가 표시만 할 수 있는 무교양한 남자들”(미셸 소)이었다.[282] 교회의 주교직도 단순한 수입원으로 전사들에게 주어져 목회 역할을 수행할 수 없게 되었다.[282]

메로빙거 왕조 말기 갈리아에서는 문맹이 일반화되었고, 속인 귀족 계층과 성직자 모두 완전히 무학한 상태였다.[283][281] 이 시대는 갈리아 문화사에서 중대한 전환기였다.[70][282] 이러한 가운데 수많은 성인전을 계속 남긴 수도원들이 예술·문학적 전통을 계속 유지했고, 카롤링거 왕조 시대의 “문화 부흥”으로 이어지는 문화적 흐름은 오로지 수도사들에 의해 유지되었다.[283]

카롤링거 왕조 시대, 특히 카롤루스 1세(대제)의 통치 기간에 '''카롤링거 르네상스'''라고 불리는 고전 고대 문예 부흥이 있었다.[284] 카롤루스 1세가 어느 정도의 교양을 갖추고 있었는지는 그의 전기를 남긴 아인하르트(에기나르)의 기록을 통해 알 수 있다. 그는 라틴어를 이해했지만, 글씨는 쓰지 못했다.[285]

카롤루스 1세는 활발한 군사 활동으로 세 차례 로마로 갔다(774년, 781년, 786년). 이는 카롤링거 르네상스의 중요한 기반이 되었다. 이탈리아와 로마로의 원정을 통해, , , 파르마에 있던 앵글로색슨인 부제알쿠인(알쿠이누스), 문법학자이자 역사가인 파울루스 디아코누스 등의 지식인들이 프랑크 왕궁에 초빙되었다. 알쿠인은 이후 카롤루스 1세의 문화 정책을 주도하는 중심 인물이 된다.[285] 히스파니아에서 이슬람의 지배를 피해 온, 아일랜드인 등도 프랑크 왕궁에 왔다.[286][287]

로마 교황으로부터 『 (Collectio canonum Dionysio-Hadriana)』라는 방대한 로마 교회법집이 전달되었고, 이는 프랑크 교회법의 기반이 되었다.[289] 기독교 제국의 왕으로서 카롤루스 1세는 사람들이 하느님의 뜻에 따라 구원에 이르려면 기도문을 바르게 외워야 한다고 생각하여, 피핀 3세 시대에 메츠의 클로데강이 시작했던 로마를 본뜬 예배의 통일화를 추진했다.[289] 이를 위해 충분한 능력을 가진 성직자 양성이 필요하게 되어 교육의 질적 향상을 도모하는 훈령과 법령이 반복적으로 발표되었다.[290] 카롤루스 1세 주변에는 학자들이 모여 하나의 "궁정"이 형성되었고, 알쿠인은 이를 고대 그리스의 아카데메이아에 비유했다.[287] 아헨의 궁정에는 도서관이 건설되었고, 살루스티우스, 키케로, 등 기독교 이전의 라틴어 고전 작품들이 소장되었다.[291] 814년 카롤루스 1세가 죽었을 때 실현된 것은 아주 적었지만, 루트비히 1세(경건왕)는 카롤루스 1세의 문화 정책을 계승했다.

지식인들의 노력과 정책적 지원 결과, 9세기에는 막대한 필사 활동이 이루어졌다. 카롤링거 르네상스가 문화사에 남긴 특기할 만한 유산은 "문법"과 "문자"이다.[292] 카롤링거 시대 학자들은 문법적으로 정확한 라틴어를 추구했다. "문법적으로 정확한 라틴어"란 고대 말기에 명확해진 고전 라틴어의 문법 규범에 맞는 라틴어를 가리키며, 로마 제국 말기 문법학자 도나투스의 문법서가 널리 기준으로 삼아졌다.[292] 학자들은 도나투스의 문법서를 기준으로 메로빙거 왕조 시대부터 전해지는 사본을 교정하고, "야만적인" "열악한" 단어를 제거했다.[292] 알쿠인과 테오둘프도 같은 생각에서 라틴어 번역 성서를 수정했고, 성인전과 교부의 설교도 재검토되었다.[292] 이에 따라 중세 라틴어의 규범이 확립되었고,[292] 학자들의 글쓰기와 의사소통의 공통 언어로 유럽 중세를 통해 사용되었다.[292]

문자에 있어서 특기할 만한 것은 카롤링 소문자체(카롤리나 소문자)의 발명이다. 카롤링 소문자는 가독성을 중시하여 단어와 단어 사이에 빈칸을 두고, 합자를 피하는 등으로 필사 시 오독을 피하고자 했다.[293][292] 이 문자는 하느님의 말씀을 바르게 전달하려면 완벽하고 오해의 여지가 없는 방식으로 필사되어야 한다는 종교적 신념에 부응하는 기술적 수단이었다.[294] 이러한 신념은 서적의 장식에도 반영되어 책의 형태와 메시지는 하나였고, 아름다운 서체와 장식이 메시지의 가치를 높인다고 여겨졌다.[294] 규격화되고, 화려하게 장식되고, 때로는 금박으로 쓰여진 대형 복음서가 제작되었다.[294]

카롤링거 왕조 시대 수십 년 동안 방대한 저술과 필사가 이루어졌고, 현대에도 당시의 사본이 8,000점 정도 남아 있다. 이는 당시 제작된 것의 극히 일부분으로 추정된다.[292]

올바른 라틴어의 확립은 잘못된(속어에 가까운) 라틴어가 라틴어의 변종(속라틴어)이 아닌 “별개의 언어”로 정의되는 계기를 마련했다. 중세 라틴어가 확립된 후, 라틴어에서 “속어에 가까운 라틴어”로의 “번역”이 문제가 되기 시작했고, 이를 로마네스크어와 라틴어의 분기점으로 보는 견해가 라틴어 학자와 로마네스크어 학자들 사이에서 대체로 받아들여지고 있다.[295]

카롤링거 왕조 시대에 정비된 교육 기관(기본적으로 수도원 학교와 주교좌 학교)은 프랑크 왕국의 붕괴 이후에도 11세기부터 13세기까지 존속했다. 그 수는 증가했고, 문자 사용 범위도 확대되면서 비라틴어 문서도 작성되기 시작했다.[296] 비라틴어 “토착어”는 어떤 종류의 언어이든 문법적인 고찰 가치가 없는 “열등한 언어”로 여겨졌다.[297] 그러나 이러한 학교에서 수학한 서기들은 10세기에는 토착어(로마네스크어)로 된 문학 작품을 남기기 시작했고,[295] 12세기에는 속인 세계가 영향력을 키운 결과, 특히 귀족들의 요구에 따라 비기독교적인 토착어 작품이 남겨지게 되었다. 트루바두르(troubadour)라 불리는 시인들에 의해 오크어(oc)로 작성된 『연애시가』나, 샤를마뉴 대제의 조카로 여겨지는 롤랑(롤랑)을 칭송하는 오일어(oïl)의 『롤랑의 노래』 등이 대표적이다.[297]

카롤링거 르네상스에 의해 만들어진 카롤링 소문자는 프랑크 왕국의 멸망 후 점차 사용되지 않았지만, 간소하고 읽기 쉬우며 형태도 단순했기 때문에 16세기에 초기 인문주의자(humanist) 인쇄업자들이 인쇄용 서체로 채택했다. 따라서 이 서체는 후대의 알파벳 인쇄체와 명확한 관련을 가지며, 현대에도 친숙하다.[292][298]

4. 6. 군사

초기 프랑크족 전사들이 사용했던 장비는 부장품으로 매장된 당시 무덤 발굴을 통해 알 수 있다. 테우데베르트 1세 시대 소년의 무덤에서는 투구, 방패, 스크라마사크스(단날 장검), 스파타(양날 장검), 안고(역구부 투창), 창, 프랑키스카(투척도끼), 화살 등이 발견되었다.[184] 이 중 프랑크족 특유의 무기로 유명한 것은 투척용 도끼인 프랑키스카이다. 프로코피우스의 기록에 따르면, 539년 이탈리아에 침공한 테우데베르트 1세의 군대 보병들은 방패와 도검 외에 이 프랑키스카를 장비하고 있었다.[184] 안고라고 불리는 역구부가 달린 창도 프랑크족 특유의 무기로, 투척과 백병전용 무기로 사용되었다.[184]

7세기 초에는 프랑키스카와 안고는 사용되지 않게 되었고, 대신 방패, 스파타(장검), 창, 그리고 사크스라고 불리는 단날의 넓적한 검이 주로 사용되었다.[185] 이 시기에 군사 기술 또는 전술상의 변화가 있었던 것으로 보인다.[185] 또한 동시대부터 마구가 부장된 전사 무덤이 나타나, 다른 사회 계층 출신의 전사의 존재가 추정된다.[185]

카롤링거 왕조 시대에는 마구의 도입으로 기마 기술이 발달하여 대규모 기병대가 조직되었다고 일반적으로 생각된다.[186][187] 9세기 초 기병 1기가 장비해야 할 무장으로는 방패, 창, 검, 단검, 활과 화살, 화살통, 그리고 공구류 등이 있었다.[188] 당시 기병의 무장과 전술은 중앙아시아 유목민이 사용한 것과 같은 계보에 속하는 것이었다고 생각된다.[189]

프랑크족이 로마령 갈리아에서 세력을 확장한 5세기 후반에는 로마의 정규군(로마 군단)이 이미 갈리아에 존재하지 않았다. 당시 갈리아에서는 원로원 귀족이 사병을 모아 무장 기사단을 조직하여 할거하고 있었다.[191] 또한 각지의 황제령, 국가령에는 여러 게르만 부족에서 모인 농경병(라에티, laeti)이 배치되어 있었다.[192] 이들은 프랑크 왕국 등에 복속하여 그 군사력의 일부를 담당하게 되었다.[192]

갈리아 북부의 로마계 유력자와 장병들은 프랑크군의 일부로서 도성 공격에 투입되었다.[192] 각지의 라에티들도 클로비스 1세에게 복속하여 프랑크군에 편입되었다.[194]

메로빙거 시대의 프랑크군은 주로 다음 3가지 요소로 구성되었다고 생각된다.[195]

- 왕의 측근으로서 "종사(trustis)" 중에서 선발된 무장 집단

- 프랑크계 및 갈로-로마계 유력자의 종사단

- 로마의 국경 수비 병력으로서 거주를 허락받았던 게르만계 여러 부족과 기타 이민족으로 구성된 라에티의 병력

메로빙거 왕조와 카롤링거 왕조의 교체기에 군사 제도 개혁이 이루어져 프랑크 군대의 성격이 크게 변화했다는 것이 일반적인 정설이다. 카롤루스 마르텔이 푸아티에 전투에서 이슬람 기병대의 파괴력을 간파하고, 이를 참고하여 프랑크 왕국에 중장기병대를 창출했으며, 봉건 제도의 확립으로 이어졌다고 한다.[198] 9세기에는 카롤루스 마르텔의 군사 제도 개혁에서 비롯된 기병제가 완성 단계에 이르렀다고 여겨진다.[202]

메로빙거 왕조 말기에는 성직자는 군사 주교로서 군대에 동행했지만, 무기 휴대와 전투 행위는 금지되었다.[205] 카롤링거 왕조 성립 이후 교회는 왕권의 지배 아래 놓이게 되었다. 카를 1세는 교회 영토를 은사지로 받은 성직계 독자적인 봉신도 군대에 동원하게 되었다.[206] 주교 및 수도원장은 성직계 봉신의 군주로서 병사와 함께 출전하고, 왕국의 회합에 참석할 것을 요구받게 되었다.[206] 교회와 수도원은 왕의 동원 지시에 즉각 대응할 수 있는 체제를 유지하는 것이 요구되었다.[207]

5. 프랑크 왕국이 남긴 유산

865년 동프랑크 왕 루트비히 2세는 사후 분할 상속을 결정, 중부 프랑크 왕국처럼 아들들에게 왕국을 분할 상속하였다.[129] 카를만은 바이에른과 슬라브족 및 롬바르드족과의 경계지에 설치된 변경백국을, 루트비히 3세는 오스트프랑켄, 튀링겐, 작센을, 카를 3세는 알레만니아와 레티아 쿠리엔시스를 상속받았다.[129]

동프랑크 왕 루트비히 2세가 로트링겐의 계승권을 주장하자, 서프랑크 왕 샤를 2세는 양보하여 메르센 조약을 통해 로트링겐(로렌)을 양분했다.[130][129] 이 조약으로 중부 프랑크 왕국은 이탈리아를 제외하고 소멸되었고, 현대의 독일, 프랑스, 이탈리아 국경의 원형이 형성되었다.[129]

875년 황제 겸 이탈리아 왕 루트비히 2세가 후계자 없이 사망하자, 샤를 2세는 교황 요한네스 8세와 교섭하여 이탈리아 왕국 지배권과 황제 지위를 획득했다.[130][129][71] 876년 동프랑크의 루트비히 2세가 사망하자, 샤를 2세는 프랑크 왕국 재통일을 위해 동프랑크로 진격했으나, 루트비히 3세는 형제들과 연합군을 조직해 안데르나흐 전투에서 서프랑크 군을 격파했다.[130][129] 통일 시도는 실패했고, 이듬해 샤를 2세는 사보이아에서 사망했다.[130]

이후 동프랑크에서는 루트비히 3세와 카를만이 연이어 사망하며, 카를 3세가 동프랑크 전체의 왕이 되었다.[131] 카를 3세는 황제 지위와 이탈리아 왕위도 획득했다.[132] 서프랑크 왕국에서는 루이 2세와 그의 아들 루이 3세, 카를로만 2세가 단명하며, 수도원장 고즐랑(Gozlan)이 카를 3세에게 서프랑크 왕위를 넘겼다.[130] 이로써 카를 3세는 명목상, 일시적이나마 프랑크 왕국의 유일한 왕이 된 마지막 인물이 되었다.

참조

[1]

논문

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia

http://www.escholars[...]

[2]

서적

Missionierung, Krisen und Reformen: Die Christianisierung von der Spätantike bis in Karolingische Zeit

Theiss

2001

[3]

웹사이트

Carolingian Dynasty

https://www.worldhis[...]

2023-12-15

[4]

웹사이트

Merovingian Dynasty

https://www.worldhis[...]

2023-12-15

[5]

웹사이트

The Rhine River Basin

https://d-nb.info/10[...]

2009

[6]

웹사이트

The legacy of Charlemagne: how the king of the Franks continues to cast a shadow over Europe

https://www.historye[...]

2020-04-02

[7]

문서

Res Gestae

0300

[8]

논문

Texandria revisited: In search of a territory lost in time

https://www.academia[...]

SPA-Uitgevers

2018-06-29

[9]

문서

From Roman to Merovingian Gaul

[10]

서적

The Battle of Vouillé, 507 CE: Where France Began

https://books.google[...]

Walter de Gruyter

2012

[11]

서적

France in the World: A New Global History

https://books.google[...]

Other Press, LLC

2019

[12]

논문

Dating the baptism of Clovis: the bishop of Vienne vs the bishop of Tours

https://www.academia[...]

1998-03

[13]

문서

Book II 38-43

https://sourcebooks.[...]

[14]

서적

The Battle of Vouillé, 507 CE: Where France Began

https://books.google[...]

Walter de Gruyter

2012

[15]

서적

AD 508 Source Book

https://books.google[...]

TEACH Services, Inc.

2011

[16]

서적

Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium: The heirs of the Roman West

Walter de Gruyter

2007

[17]

서적

The Afterlife of the Roman City

Cambridge University Press

2015

[18]

논문

About the Bishop: The Episcopal Entourage and the Economy of Government in Post-Roman Gaul

http://www.jstor.org[...]

[19]

백과사전

Charlemagne and the Carolingian coinages

https://www.britanni[...]

2021-07-05

[20]

서적

Money and its use in medieval Europe

Cambridge University Press

[21]

서적

五十嵐 2003

[22]

서적

佐藤 1995a

[23]

서적

渡部 1997

[24]

서적

五十嵐 2003

[25]

서적

五十嵐 2003

[26]

서적

西洋古典学辞典 2010

[27]

서적

五十嵐 2003

[28]

문서

벨기에와 오란다에 걸쳐있는 지역

[29]

서적

ル・ジャン 2009

[30]

서적

佐藤 1995a

[31]

서적

西洋古典学辞典 2010

[32]

서적

佐藤 1995a

[33]

서적

ル・ジャン 2009

[34]

서적

ル・ジャン 2009

[35]

서적

佐藤 1995a

[36]

서적

佐藤 1995a

[37]

서적

ル・ジャン 2009

[38]

서적

ル・ジャン 2009

[39]

서적

佐藤 1995a

[40]

서적

五十嵐 2003

[41]

서적

佐藤 1995a

[42]

서적

渡部 1997

[43]

서적

ル・ジャン 2009

[44]

서적

ル・ジャン 2009

[45]

서적

ル・ジャン 2009

[46]

서적

渡部 1997

[47]

서적

ル・ジャン 2009

[48]

서적

佐藤 1995a

[49]

서적

渡部 1997

[50]

서적

ル・ジャン 2009

[51]

서적

ル・ジャン 2009

[52]

서적

佐藤 1995a

[53]

서적

ル・ジャン 2009

[54]

서적

佐藤 1995a

[55]

서적

佐藤 1995a

[56]

서적

ル・ジャン 2009

[57]

서적

佐藤 1995a

[58]

서적

佐藤 1995a

[59]

서적

ル・ジャン 2009

[60]

서적

佐藤 1995a

[61]

서적

ル・ジャン 2009

[62]

서적

佐藤 1995a

[63]

서적

佐藤 1995a

[64]

서적

ル・ジャン 2009

[65]

서적

佐藤 1995a

[66]

문서

피핀1세(大ピピン)의 딸 베가와, 알누르프의 아들 안세기젤의 아들. 그리모알도의 조카에 해당.

[67]

서적

ル・ジャン 2009

[68]

서적

佐藤 1995a

[69]

서적

ル・ジャン 2009

[70]

서적

佐藤 1995a

[71]

서적

バラクロウ 2012

[72]

서적

佐藤 2013

[73]

서적

ル・ジャン 2009

[74]

서적

斎藤 2008

[75]

서적

佐藤 1995a

[76]

서적

エーヴィヒ 2017

[77]

서적

佐藤 1995a

[78]

서적

渡部 1997

[79]

서적

エーヴィヒ 2017

[80]

서적

エーヴィヒ 2017

[81]

서적

斎藤 2008

[82]

서적

エーヴィヒ 2017

[83]

서적

バラクロウ 2012

[84]

서적

佐藤 1995a

[85]

서적

渡部 1997

[86]

서적

佐藤 2013

[87]

서적

五十嵐 2010

[88]

서적

五十嵐 2010

[89]

서적

五十嵐 2010

[90]

서적

五十嵐 2010

[91]

서적

五十嵐 2010

[92]

서적

佐藤 1995a

[93]

서적

五十嵐 2010

[94]

서적

佐藤 2013

[95]

서적

斎藤 2008

[96]

서적

佐藤 1995a

[97]

서적

バラクロウ 2012

[98]

서적

佐藤 2013

[99]

서적

バラクロウ 2012

[100]

서적

佐藤 2013

[101]

서적

バラクロウ 2012

[102]

서적

エーヴィヒ 2017

[103]

서적

渡部 1997

[104]

서적

バラクロウ 2012

[105]

서적

エーヴィヒ 2017

[106]

서적

佐藤 2013

[107]

서적

エーヴィヒ 2017

[108]

서적

佐藤 1995a

[109]

서적

佐藤 1995a

[110]

서적

佐藤 2013

[111]

서적

渡部 1997

[112]

서적

渡部 1997

[113]

서적

渡部 1997

[114]

서적

渡部 1997

[115]

서적

佐藤 1995a

[116]

서적

渡部 1997

[117]

서적

佐藤 1995a

[118]

서적

渡部 1997

[119]

서적

渡部 1997

[120]

서적

佐藤 1995a

[121]

서적

佐藤 1995a

[122]

서적

佐藤 1995a

[123]

서적

エーヴィヒ 2017

[124]

서적

佐藤 1995a

[125]

서적

渡部 1997

[126]

문서

이탈리아 왕 루트비히 2세

[127]

서적

佐藤 1995a

[128]

서적

エーヴィヒ 2017

[129]

서적

渡部 1997

[130]

서적

佐藤 1995a

[131]

서적

渡部 1997

[132]

서적

斎藤 2008

[133]

서적

エーヴィヒ 2017

[134]

서적

渡部 1997

[135]

서적

佐藤 1995a

[136]

서적

斎藤 2008

[137]

서적

渡部 1997

[138]

서적

佐藤 1995a

[139]

서적

佐藤 1995a

[140]

서적

渡部 1997

[141]

서적

[142]

서적

[143]

서적

[144]

서적

[145]

서적

[146]

서적

[147]

서적

[148]

서적

[149]

서적

[150]

서적

[151]

서적

[152]

서적

[153]

서적

[154]

서적

[155]

서적

[156]

서적

[157]

서적

[158]

서적

[159]

서적

[160]

논문

「王国」・「教会」・「帝国」--9世紀フランク王国の「国家」をめぐって

東洋英和女学院大学

[161]

서적

[162]

서적

[163]

서적

[164]

서적

[165]

서적

[166]

서적

[167]

서적

[168]

서적

[169]

서적

[170]

서적

[171]

서적

[172]

서적

[173]

서적

[174]

서적

[175]

서적

[176]

서적

森 1988

[177]

서적

山田 1992

[178]

서적

森 1988

[179]

서적

森 1988

[180]

서적

山田 1992

[181]

서적

山田 1992

[182]

서적

ブウサール 1973

[183]

서적

渡部 1997

[184]

서적

森 1988

[185]

서적

森 1988

[186]

서적

森 1988

[187]

서적

堀越 2013

[188]

서적

堀越 2013

[189]

서적

堀越 2013

[190]

서적

堀越 2013

[191]

서적

森 1988

[192]

서적

森 1988

[193]

서적

森 1988

[194]

서적

森 1988

[195]

서적

森 1988

[196]

서적

森 1988

[197]

서적

堀越 2013

[198]

서적

森 1988

[199]

서적

森 1988

[200]

서적

エーヴィヒ 2017

[201]

서적

堀越 2013

[202]

서적

森 1988

[203]

서적

森 1988

[204]

서적

堀越 2013

[205]

서적

森 1988

[206]

서적

森 1988

[207]

서적

森 1988

[208]

서적

丹下 1995

[209]

서적

堀越 1997

[210]

서적

ル・ジャン 2009

[211]

서적

[212]

서적

[213]

서적

[214]

서적

[215]

서적

[216]

서적

[217]

서적

[218]

서적

[219]

서적

[220]

서적

[221]

서적

[222]

서적

[223]

서적

[224]

서적

[225]

서적

[226]

서적

[227]

서적

[228]

서적

[229]

서적

[230]

서적

[231]

서적

[232]

서적

[233]

서적

[234]

서적

[235]

서적

[236]

서적

[237]

서적

[238]

서적

[239]

서적

[240]

서적

[241]

서적

[242]

서적

[243]

서적

[244]

서적

[245]

서적

[246]

서적

丹下 1995

[247]

서적

山田 2010

[248]

서적

丹下 1995

[249]

서적

佐藤 1995b

[250]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[251]

서적

森 1998

[252]

서적

山田 1992

[253]

서적

加藤 2011

[254]

서적

佐藤 1995b

[255]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[256]

서적

森 1998

[257]

서적

シュルツェ 2005

[258]

서적

佐藤 1995b

[259]

서적

佐藤,池上,高山ら 2005

[260]

서적

森 1998

[261]

서적

渡部 1997

[262]

서적

山田 1992

[263]

서적

森 1998

[264]

서적

森 1998

[265]

서적

森 1998

[266]

서적

佐藤 1995a

[267]

서적

佐藤 1995b

[268]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[269]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[270]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[271]

서적

佐藤 1995b

[272]

간행물

『フランク史書』Liber Historiae Francorum(訳注)

愛知学院大学

[273]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[274]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[275]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[276]

서적

佐藤 1995b

[277]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[278]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[279]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[280]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[281]

서적

ブウサール 1973

[282]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[283]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[284]

서적

佐藤 2013

[285]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[286]

서적

佐藤 2013

[287]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[288]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[289]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[290]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[291]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[292]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[293]

서적

佐藤 1995b

[294]

서적

佐藤 1995b

[295]

서적

佐藤 1995b

[296]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[297]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[298]

서적

ブウサール 1973

[299]

서적

ル・ジャン 2009

[300]

서적

加藤, 益田 2016

[301]

서적

加藤, 益田 2016

[302]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[303]

서적

加藤, 益田 2016

[304]

서적

カウフマンら 2012

[305]

서적

那須 2013

[306]

서적

那須 2013

[307]

서적

那須 2013

[308]

서적

ウィルケン 2016

[309]

서적

加藤, 益田 2016

[310]

서적

加藤, 益田 2016

[311]

서적

ソ, パトリス・ブデ, ジャラベール 2016

[312]

서적

加藤, 益田 2016

[313]

서적

橋本 2006

[314]

서적

エインハルドゥス

[315]

서적

カロリング帝国の統一と分割

[316]

서적

ザクセン人の事績

2017

[317]

서적

ランゴバルドの歴史

2016

[318]

서적

교양

들녘

2001-11-05

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com