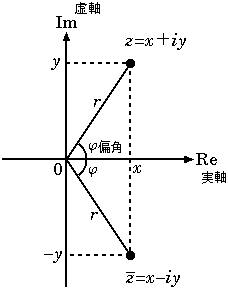

편각 은 다음과 같이 나타낼 수 있다.\operatorname{arg}z=\operatorname{atan2}(\operatorname{Im}z,\operatorname{Re}z)=\frac1{2i}\ln\frac z\bar z \operatorname{arg}(zw)\equiv\operatorname{arg}z+\operatorname{arg}w\pmod{2\pi} \operatorname{arg}\frac zw\equiv\operatorname{arg}z-\operatorname{arg}w\pmod{2\pi} 켤레 복소수 는 다음과 같이 나타낼 수 있다.\bar z=\operatorname{Re}z-i\operatorname{Im}z=|z|e^{-i\operatorname{arg}z} \bar{}\colon\mathbb C\to\mathbb C 는 대합 노름 대수 자기 동형을 이루며, 다음 성질들이 성립한다.\bar\bar z=z |\bar z|=|z| \overline{z+w}=\bar z+\bar w \overline{z-w}=\bar z-\bar w \overline{zw}=\bar z\bar w \overline\frac zw=\frac\bar z\bar w

4. 연산

복소수는 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈에 대해 닫혀 있다. 복소수의 집합은 체 를 이루는데, 이는 복소수 연산이 교환 법칙, 결합 법칙, 분배 법칙을 만족시키기 때문이다.>1의 경우 발산한다(외부 나선).

4. 1. 동일성

두 복소수가 서로 같을 필요충분조건은 실수부와 허수부가 서로 같은 것이다.a+bi=c+di\iff a=c\land b=d\qquad a,b,c,d\in\mathbb R z_1 = z_2 \iff ( \operatorname{Re} z_1 = \operatorname{Re} z_2 ) \land ( \operatorname{Im} z_1 = \operatorname{Im} z_2 ) 4. 2. 덧셈과 뺄셈

두 복소수의 덧셈은 실수부와 허수부를 각각 더하여 계산한다. 즉, 다음과 같다.(a+bi)+(c+di)=(a+c)+(b+d)i (a+bi)-(c+di)=(a-c)+(b-d)i -(a+bi)=(-a)+(-b)i 평행사변형 을 그려서 구할 수 있다. (단, 세 점이 한 직선 위에 있지 않아야 한다)4. 3. 곱셈과 나눗셈

두 복소수의 곱셈은 다음과 같다.(a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i 켤레 복소수 를 분모와 분자에 각각 곱해 구한다. (나누는 수가 0이 아니어야 한다.)\frac{a+bi}{c+di}=\frac{ac+bd}{c^2+d^2}+\frac{-ad+bc}{c^2+d^2}i\qquad c+di\ne0 \frac1{a+bi}=\frac a{a^2+b^2}-\frac b{a^2+b^2}i\qquad a+bi\ne0 z=r(\cos\theta+i\sin\theta) w=s(\cos\varphi+i\sin\varphi) zw=rs(\cos(\theta+\varphi)+i\sin(\theta+\varphi)) \frac zw=\frac rs(\cos(\theta-\varphi)+i\sin(\theta-\varphi))\qquad w\ne0 \frac1z=\frac 1r(\cos\theta-i\sin\theta)\qquad z\ne0 z=re^{i\theta} w=se^{i\varphi} zw=rse^{i(\theta+\varphi)} \frac zw=\frac rse^{i(\theta-\varphi)}\qquad w\ne0 \frac 1z=\frac 1re^{-i\theta}\qquad z\ne0 4. 4. 순서체의 실패

복소수체 위에는 순서체 의 구조를 줄 수 없다. 즉, 다음을 만족시키는 전순서 \le \subseteq \mathbb C \times \mathbb C 가 존재하지 않는다.임의의 z, w \in \mathbb C 에 대하여, z, w > 0 이라면, z + w > 0 이며 zw > 0 이다. 귀류법 을 사용하여, 복소수체가 순서체가 되게 하는 전순서 \le \subseteq \mathbb C \times \mathbb C 가 존재한다고 가정하자. 그렇다면,0 < i 0 < -i 0 < (\pm i)^2 = -1 0 < (-1)^2 = 1 0 < -1 + 1 = 0 \mathbb C 위의 순서 관계는 얼마든지 존재한다. 예를 들어, 다음과 같다.(사전식 순서 : 전순서) z < w \iff \operatorname{Re} z < \operatorname{Re} w \lor (\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} w \land \operatorname{Im} z < \operatorname{Im} w) \qquad z, w \in \mathbb C (직접곱 : 부분 순서) z \le w \iff \operatorname{Re} z \le \operatorname{Re} w \land \operatorname{Im} z \le \operatorname{Im} w \qquad z, w \in \mathbb C (절댓값의 크기 비교: 원전순서) z \le w \iff |z| \le |w| \qquad z, w \in \mathbb C 제곱 하면 음수가 되는 수(예: 허수 단위 )가 존재하기 때문이다.4. 5. 실수부와 허수부 (연산)

복소수 z 는 다음과 같이 표현할 수 있다.z = x + iy (여기서 x , y 는 실수)x 를 z 의 실수부 (real part영어 )라고 하며, \(\operatorname{Re} z = x\)로 나타낸다.y 를 z 의 허수부 (imaginary part영어 )라고 하며, \(\operatorname{Im} z = y\)로 나타낸다.(a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i (a + bi) - (c + di) = (a - c) + (b - d)i -(a+bi)=(-a)+(-b)i z = a + bi (여기서 a , b 는 실수)의 켤레 복소수 (complex conjugate영어 )는 허수부의 부호를 바꾼 복소수 a - bi 이며, \bar{z} 또는 z^* 로 나타낸다\bar z = a - bi = \operatorname{Re} z - i\operatorname{Im} z \bar\bar z=z |\bar z|=|z| \overline{z+w}=\bar z+\bar w \overline{z-w}=\bar z-\bar w \overline{zw}=\bar z\bar w \overline\frac zw=\frac\bar z\bar w 정칙 함수 가 아니다.4. 6. 절댓값과 편각 (연산)

복소수를 실수부와 허수부로 나타내는 것과는 별개로, 복소 평면상의 점 를 원점 으로부터의 거리와, 과 선분 가 이루는 각을 반시계 방향으로 측정한 쌍(의 극좌표)으로 나타내는 방법이 있다. 이를 통해 복소수의 극형식 개념이 도입된다.|z| = \sqrt{x^2 + y^2} 절댓값 와 일치한다.피타고라스 정리 에 의해 복소 평면에서 원점 과의 유클리드 거리 와 같다. 그리고 다음이 성립한다.|z|^2 = z\overline{z} = x^2 + y^2 라디안 으로 나타낸다.\arg z = \begin{cases}\dfrac{\pi}{2} &\text{if } x = 0 \text{ and } y < 0 \\ \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \cos ( \alpha + \beta ), \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta = \sin ( \alpha + \beta ) z_1 z_2 = r_1 r_2 ( \cos ( \varphi_1 + \varphi_2 ) + i \sin ( \varphi_1 + \varphi_2 )) \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \left( \cos ( \varphi_1 - \varphi_2 ) + i \sin( \varphi_1 - \varphi_2 ) \right) 4. 7. 켤레 복소수 (연산)

복소수 의 ''켤레 복소수 ''는 와 같이 정의된다.절댓값 ''(또는 ''크기'')을 제곱근 으로 정의할 수 있다.역수 는 다음과 같이 계산할 수 있다.

5. 종류

복소수는 실수부와 허수부의 값에 따라 실수 , 허수 , 순허수 등으로 분류할 수 있다. 또한, 어떤 다항식의 근이 될 수 있는지에 따라 대수적 수 와 초월수 로 분류할 수 있다.

5. 1. 실수와 허수

복소수 z 는 실수부와 허수부가 0인지에 따라 다음과 같이 분류된다.\operatorname{Im}z=0 이면, z 를 '''실수 '''라고 한다.\operatorname{Im}z\ne0 이면, z 를 '''허수 '''라고 한다.\operatorname{Im}z\ne0 이고 \operatorname{Re}z=0 이면, z 를 '''순허수'''라고 한다.z 에 대하여, 다음 조건들은 서로 동치이다.z 는 실수이다.\operatorname{Im}z=0 z=0 이거나, \operatorname{arg}z=0,\pi z=\bar z z 는 순허수이다.\operatorname{Re}z=0\ne\operatorname{Im}z \operatorname{arg}z=\pm\frac\pi2 z=-\bar z\ne0 -1,1/3,\sqrt[3]2,\pi 는 실수이며, 1+i,-2i,2+\sqrt3i 는 허수이며, 이들 가운데 -2i 는 순허수이다.5. 2. 대수적 수와 초월수

복소수 z 는 어떤 다항식의 근이 될 수 있는지에 따라 다음과 같이 분류된다.만약 f(z)=0 인 복소수 계수 다항식 f(x)\ne0 가 존재한다면, z 를 '''대수적 수 '''라고 한다. 만약 f(z)=0 인 복소수 계수 다항식 f(x)\ne0 가 존재하지 않는다면, z 를 '''초월수 '''라고 한다. \sqrt[3]2,(1+i)/\sqrt2 는 대수적 수이며, e,\pi 는 초월수이다.

6. 확장

복소수체는 대수적으로 닫힌 체 이지만, 다른 수 체계로 확장될 수 있다. \sqrt{x} = -1 을 만족하는 x 는 복소수가 아니며, 이러한 수를 새로 정의할 수 있다. 초월 확대를 사용하면 복소수체를 더 큰 체로 확장할 수 있다. 또한, 복소수체를 사원수 (쿼터니언)라는 더 큰 나눗셈 대수로 확장할 수 있다. 그러나 3차원 이상의 \mathbb R -대수 는 체 가 될 수 없다.\mathbb R 을 \mathbb C 로 확장하는 과정은 '케일리-딕슨 구성'의 한 예시이다. 이 구성을 \C 에 반복적으로 적용하면 사원수 , 팔원수 (옥토니언),십육원수 (세데니언) 등이 생성된다. 이 구성은 관련된 수 체계의 구조적 속성을 약화시킨다. 예를 들어, 복소수에서 사원수로 넘어가면 교환 법칙이 성립하지 않으며, 팔원수는 결합 법칙도 성립하지 않는다.\Complex 는 순서체 가 아니다. 즉, 덧셈과 곱셈과 호환되는 관계를 정의할 수 없다. 실제로, 모든 순서체에서 임의의 원소의 제곱은 필연적으로 양수이므로 \Complex 에 대한 순서는 존재할 수 없다.\mathbb R, \mathbb C, 등을 일반화한다. 예를 들어, 이 개념에는 분할 복소수가 포함된다.\mathbb Q_p 는 유리수 체에 대한 거리 선택에 따라 생성된다. 오스트로프스키의 정리에 의해, \mathbb Q 를 완비하는 비자명한 다른 방법은 \mathbb R 과 \mathbb Q_p 뿐이다.국소체 이다.

6. 1. 대수적 폐포

대수학의 기본 정리 에 따르면, 복소수 계수 다항식의 근은 모두 복소수이다.\pm\sqrt i=\pm\frac{1+i}\sqrt2 대수적으로 닫힌 체 이다.대수 방정식 의 해는 존재하며 또한 복소수가 된다. 즉,a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0 \quad ( \, a_r \in \mathbb{C} , \ a_n \neq 0 \, ) \alpha_1 로 하고, 인수 정리 를 귀납적으로 사용하면, 위의 다항식은\textstyle \sum\limits_{r=0}^n a_r z^r = a_n \prod\limits_{k=1}^n (z- \alpha_k ) \quad ( \, \alpha_k \in \mathbb{C} \, ) 6. 2. 사원수 및 기타 확장

대수학의 기본 정리 에 따르면, 복소수 계수를 가지는 다항식의 근은 모두 복소수이다. 예를 들어,\pm\sqrt i=\pm\frac{1+i}\sqrt2 추상대수학 용어로, 복소수체는 대수적으로 닫힌 체 이다. \sqrt{x} = -1 을 만족하는 x 는 복소수가 아니며, 이러한 수를 새로 정의할 수 있다. 초월 확대를 사용하면 복소수체를 더 큰 체로 확장할 수 있다. 또한, 복소수체를 사원수 (쿼터니언)라는 더 큰 나눗셈 대수로 확장할 수 있다. 그러나 3차원 이상의 \mathbb R -대수 는 체 가 될 수 없다.\mathbb R 을 \mathbb C 로 확장하는 과정은 ''케일리-딕슨 구성''의 한 예시이다. 이 구성을 \C 에 반복적으로 적용하면 사원수 , 팔원수 (옥토니언),십육원수 (세데니언), 트리진타듀오니언이 생성된다. 이 구성은 관련된 수 체계의 구조적 속성을 약화시킨다.수 체계 유리수 \Q 실수 \R 복소수 \C 사원수 \mathbb H 팔원수 \mathbb O 십육원수 \mathbb S 완비 아니오 예 예 예 예 예 \R -차원[해당 없음] 1 2 4 8 16 순서 예 예 아니오 아니오 아니오 아니오 곱셈 교환 예 예 예 아니오 아니오 아니오 곱셈 결합 예 예 예 예 아니오 아니오 노름 나눗셈 대수 [해당 없음] 예 예 예 예 아니오

\Complex 는 순서체 가 아니다. 즉, 덧셈과 곱셈과 호환되는 관계를 정의할 수 없다. 실제로, 모든 순서체에서 임의의 원소의 제곱은 필연적으로 양수이므로 \Complex 에 대한 순서의 존재를 배제한다. \C 에서 사원수 \mathbb H 로 넘어가면 교환 법칙이 성립하지 않으며, 팔원수는 (교환 법칙이 성립하지 않는 것 외에도) 결합 법칙도 성립하지 않는다. 실수, 복소수, 사원수 및 팔원수는 모두 \mathbb R 위의 노름 나눗셈 대수이다. Hurwitz의 정리에 따르면, 이것이 유일하며, 케일리-딕슨 구성의 다음 단계인 십육원수 는 이러한 구조를 갖지 못한다.\mathbb R, \mathbb C, \mathbb H, 및 \mathbb{O} 을 일반화한다. 예를 들어, 이 개념에는 분할 복소수가 포함되며, 이는 링 \mathbb R[x]/(x^2-1) 의 원소이다(복소수의 경우 \mathbb R[x]/(x^2+1) 과 반대). 이 링에서 방정식은 4개의 해를 갖는다.실수 체 위의 실수 단위, 허수 단위 의 선형 결합 이지만, 여기에 새로운 단위를 유한 개 더하여 가환체(일반적인 사칙 연산이 가능한 수의 체계)를 만들 수 없다.사원수 체, 팔원수 체를 얻을 수 있다. 이들의 실수체 위의 선형 공간으로서의 차원은 각각이다. 이 문맥에서 복소수는 "이원수"(''binarions'')라고도 불린다.순서 에 관한 성질이 상실된다는 것이다. 더 고차원으로 진행하면 실수나 복소수에 관해 잘 알려진 성질이 상실될 것이다. 사원수는 유일한 비가환체이며동형 에 의한 차이를 제외하고, 실수체, 복소수체, 사원수체, 팔원수체의 4 종류밖에 없다.십육원수 환에서는 이 구조가 사라진다.국소체 이다.

7. 성질

복소수체는 체 의 공리, 대수적 폐체 등 중요한 성질들을 만족한다.켤레 복소수 는 다음과 같이 정의된다.\overline z = x-yi. \overline{\overline{z}}=z. 이다. 복소수가 자신의 켤레 복소수와 같을 때에만 실수이다.z \cdot \overline z = (x+iy)(x-iy) = x^2 + y^2 절댓값 (또는 크기)을 제곱근 으로 정의할 수 있다.|z|=\sqrt{x^2+y^2}. 피타고라스 정리 에 의해, |z| 는 복소 평면에서 복소수 ''z''를 나타내는 점에서 원점까지의 거리이다.z = x + yi 의 역수 는 다음과 같이 계산할 수 있다.7. 1. 체 구조

복소수 전체로 이루어진 집합 는 가환체가 된다. 즉, 다음 사실이 성립한다.닫힘 : 임의의 두 복소수의 합과 곱은 다시 복소수가 된다.역원 의 존재: 임의의 복소수 ''z''에 덧셈 역원 -''z''가 존재하며, 그것 또한 복소수이다.역수의 존재: 임의의 0이 아닌 복소수에 대해 곱셈 역원 1/''z''가 존재한다. 추가로 몇 가지 법칙을 만족한다. 복소수 ''z''1 , ''z''2 , ''z''3 에 대해 * 합의 교환 법칙: ''z''1 + ''z''2 = ''z''2 + ''z''1 * 합의 결합 법칙: (''z''1 + ''z''2 ) + ''z''3 = ''z''1 + (''z''2 + ''z''3 ) * 곱의 교환 법칙: ''z''1 ''z''2 = ''z''2 ''z''1 * 곱의 결합 법칙: (''z''1 ''z''2 )''z''3 = ''z''1 (''z''2 ''z''3 ) * 분배 법칙: ''z''1 (''z''2 + ''z''3 ) = ''z''1 ''z''2 + ''z''1 ''z''3 허수 에는 통상적인 대소 관계 (''z''1 < ''z''2 )가 없다. 즉, 복소수체 는 순서체 가 되지 않는다.제곱 하면 음수가 되는 수 (예: 허수 단위 ''i'')가 존재하기 때문이다.7. 2. 위상적 특징

복소수체 \Complex 는 해석학 및 위상수학 에서 중요하게 다루는 근접성과 연속성과 같은 성질을 갖추고 있다. 이러한 성질을 통해 \Complex 는 수렴 개념을 허용하는 위상 을 갖춘 위상체 로 설명할 수 있다.\Complex 는 다음 세 가지 조건을 만족하는 영이 아닌 원소의 부분 집합 (양의 실수 집합)를 포함한다.는 덧셈, 곱셈 및 역원에 대해 닫혀 있다. 와 가 의 서로 다른 원소이면 또는 가 에 속한다. 가 의 공집합이 아닌 임의의 부분 집합이면, 이며, 여기서 는 \Complex 에 속한다. \Complex 는 모든 영이 아닌 에 대해 가 에 속하는 비자명한 대합 자기 동형 사상 (복소 공액)을 갖는다.기저 로 취함으로써 위상을 부여할 수 있으며, 여기서 는 체에 속하고 는 에 속한다. 이 위상을 갖춘 는 ''위상적'' 체로서 \Complex 와 동형이다.연결된 국소 콤팩트 위상체 는 \R 과 \Complex 이다. 영이 아닌 복소수가 연결되어 있는 반면, 영이 아닌 실수는 그렇지 않기 때문에 \Complex 는 \R 과 구별된다.거리 공간 으로서의 부분 위상 공간으로 보아 위상군 을 이룬다. 또한, 절댓값 인 복소수 전체로 이루어진 군(원주군)는 그 부분 위상군이며, 사상\mathbb{R/Z} \to \mathbb{U};\; x + \mathbb{Z} \mapsto e^{2\pi ix} \mathbb{C}^* \to \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{U};\; re^{i\theta} \mapsto (r,e^{i\theta}) 동형 이다. 여기서, 는 몫 위상군, 는 양의 실수 전체가 곱셈에 대해 이루는 군이며, 는 위상 군의 곱을 나타낸다.7. 3. 대수적 특징

복소수체는 표수가 0이고, 대수적으로 닫혀 있으며, 초월 차수가 연속체 농도와 같다.표수 : 0이다. 이는 1을 아무리 여러 번 더해도 0이 되지 않음을 의미한다.초월 차수 : 소체 ℚ에 대한 초월 차수는 연속체 농도와 같다.대수적 폐체 : 복소수 계수를 갖는 모든 대수 방정식은 복소수 해를 갖는다. (대수학의 기본 정리 )''p'' 의 대수적 폐포도 이 세 가지 성질을 만족하므로 복소수체와 동형이다.선택 공리 가 필요하다. 이러한 대수적 특성 때문에 복소수체는 자기 자신과 동형인 진부분체를 무수히 많이 포함한다.

8. 복소함수

복소수를 변수로 하는 함수는 복소해석학 의 주요 연구 대상이다.실수 함수와 달리, 복소 함수는 4차원 그래프를 가지며, 이를 표현하기 위해 여러 방법이 사용된다. 예를 들어 3차원 그래프에 색을 추가하여 4차원을 나타내거나, 복소 평면에서 복소 함수의 동적 변환을 애니메이션으로 만들기도 한다.정칙 함수 가 복소 평면의 매우 작은 일부에서만 일치하더라도, 전체에서 일치하는 경우가 있다. (항등 정리 )

8. 1. 복소해석학

복소변수 함수 연구는 복소해석학 으로 알려져 있으며, 응용 수학뿐만 아니라 다른 수학 분야에서도 실용적인 가치를 지닌다. 종종, 실해석학 이나 심지어 정수론의 명제에 대한 가장 자연스러운 증명은 복소해석학의 기법을 사용한다(예를 들어 소수 정리 참조).함수의 영역 채색 그래프 8. 2. 수렴

복소수열은 실수부와 허수부가 모두 수렴할 때 수렴한다고 한다. 이는 실수의 절댓값을 복소수의 절댓값으로 대체하는 (ε, δ)-극한의 정의와 동등하다.\mathbb{C} 는 다음과 같다.\operatorname{d}(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| 거리 공간 이며, 특히 두 복소수 z_1 와 z_2 에 대해 삼각 부등식 이 성립한다.|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2| 8. 3. 복소 지수 함수

복소 지수 함수 또는 는 급수 \exp z:= \textstyle\sum\limits_{n=0}^{\infty} \displaystyle \frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \cdots 정칙 함수 (전체 함수)이다.\exp i\varphi = \cos \varphi + i\sin \varphi (오일러 공식 )사인 함수 는 다음 식으로 정의할 수 있다.\begin{align} 쌍곡선 함수 도 마찬가지로 복소 지수 함수에 의해 정의할 수 있다.8. 4. 복소 로그 함수

자연 로그 는 역함수 로 정의되어, 임의의 양의 실수 ''t''에 대해 \exp(x) = t 를 만족하는 고유한 실수 ''x''가 존재한다. 즉,\ln \colon \R^+ \to \R ; x \mapsto \ln x 는 지수 함수의 역함수이다. 복소수의 경우에는 상황이 다른데, 함수 방정식과 오일러 항등식 에 의해\exp(z+2\pi i) = \exp z \exp (2 \pi i) = \exp z e^{i\pi} = e^{3i\pi} = -1 이므로, i\pi 와 3i\pi 모두 -1 의 복소 로그 값이 될 수 있다.\exp z = w \log w 로 표시한다. 이 ''z''는z = \log w = \ln|w| + i\arg w \arg 는 인수로 위에서 정의되었고, \ln 은 (실수) 자연 로그 이다. \arg 는 다중값 함수이므로 2\pi 의 배수까지 고유하며, \log 도 다중값이다. \log 의 주요 값은 허수 부분을 구간 (-\pi, \pi] 로 제한하여 취하며, 이는 복소 로그가 \R^+ + \; i \, \left(-\pi, \pi\right] (그림에서 S_0 로 표시됨)의 값을 갖는 전단사 함수 가 되도록 한다.\ln \colon \; \Complex^\times \; \to \; \; \; \R^+ + \; i \, \left(-\pi, \pi\right] z \in \Complex \setminus \left( -\R_{\ge 0} \right) , 즉 z 가 음이 아닌 실수(양수 또는 비실수)인 경우, 복소 로그의 주요 값은 -\pi < \varphi < \pi 로 얻어진다. 이는 음의 실수를 제외하고 해석 함수 이지만, 주요 값이 \ln z = \ln(-z) + i\pi 인 음의 실수 z \in -\R^+ 에서는 연속인 함수로 확장될 수 없다.z^\omega 는z^\omega = \exp(\omega \ln z) \omega 가 정수가 아닌 경우 다중값을 갖는다. \omega = 1/n (단, n 은 자연수)인 경우, 앞서 언급한 n 제곱근의 비고유성이 나타난다. z > 0 가 실수이고 \omega 가 임의의 복소수일 때, 실수 로그 \ln x 를 사용하여 선호하는 지수 함수를 정의할 수 있다.a^{bc} = \left(a^b\right)^c z 에 관한 방정식\exp z = w w 에 대해 무한 개의 복소수 해를 갖는다. 이러한 해 z , 즉 w 의 복소대수함수 \log w 는\log w = \ln|w| + i\arg w \ln 은 실함수로서의 자연로그 이고, \arg 는 앞서 설명한 편각이다. 이 값은 편각과 마찬가지로 2\pi 의 정수배만큼의 차이를 제외하고 유일하므로, 복소대수함수 또한 다중가함수이다. 따라서 주치를 사용하며, 허수부 \arg w 를 구간 (-\pi, \pi] 로 하는 경우가 많다.8. 5. 복소수의 복소수 거듭제곱

복소 로그 함수를 통해 정의되며, 다가 함수이다.z^\omega = \exp(\omega \log z) a^{bc} = (a^b)^c 8. 6. 정칙 함수

복소해석학 에서, '''정칙 함수'''(正則函數, holomorphic function영어 )는 복소수 평면의 열린 집합에서 정의된 복소 미분 가능한 함수를 말한다.z_0 에 접근할 수 있는 자유가 있기 때문이다.f(z) = \overline z \R^2 \to \R^2 함수로 미분 가능하지만 복소 미분 가능하지는 ''않다''.코시-리만 방정식 을 만족하는 경우에만 복소 미분 가능하다. 이는 때때로 다음과 같이 요약된다.\frac{\partial f}{\partial \overline z} = 0. 항등 정리 는 두 개의 정칙 함수와 가 \mathbb{C} 의 임의로 작은 열린 부분 집합에서 일치하면 서로 일치한다고 주장한다.f(z)/(z - z_0)^n 로 지역적으로 쓸 수 있는 함수이며, 여전히 정칙 함수의 일부 특징을 공유한다. 다른 함수는 z = 0 인 \sin(1/z) 와 같이 본질적 특이점 을 갖는다.

9. 응용

복소수는 신호 처리 , 제어 이론, 전자기학 , 유체 역학, 양자역학 , 지도 제작, 진동 분석 등 다양한 과학 분야에서 응용된다.

'''신호 처리 ''': 주기적으로 변하는 신호를 편리하게 설명하기 위해 사용된다. 실수 신호를 주기 함수의 합으로 표현하는 푸리에 분석에서 주기 함수는 복소수 함수 형태로 표현된다. '''제어 이론''': 라플라스 변환 을 사용하여 시스템을 시간 영역에서 복소 주파수 영역으로 변환하여 분석한다. 근궤적, 나이퀴스트 선도, 니콜스 선도 기법 등에서 복소 평면이 활용된다. '''전자기학 ''': 전기 공학에서 푸리에 변환 을 사용하여 전압과 전류를 분석한다. 저항 , 축전기 , 인덕터를 임피던스라는 단일 복소수로 결합하여 회로를 분석하는 페이저 미적분이 사용된다. '''유체 역학''': 2차원 포텐셜 흐름을 설명하는 데 복소 함수가 사용된다. '''양자 역학''': 양자역학의 수학적 공식화에서 복소 힐베르트 공간 이 사용되며, 슈뢰딩거 방정식 과 하이젠베르크의 행렬역학 등 기본 공식에 복소수가 사용된다. '''상대성 이론''': 시공간에 대한 계량 텐서의 일부 공식에서 시간 성분을 허수로 간주하면 공식이 간단해진다. 텐서 의 일반화인 스피너 에도 복소수가 필수적이다. 9. 1. 기하학

복소수는 데카르트 좌표계 나 극좌표계 를 갖춘 2차원 유클리드 평면의 점, 그리고 리만 구 의 점과 일대일 대응한다. 이러한 관계를 통해 복소수는 평면 기하학의 도형, 프랙탈 등을 표현하고 분석하는 데 사용된다.9. 1. 1. 도형

데카르트 좌표계 나 극좌표계 를 갖춘 2차원 유클리드 평면의 점은 복소수와 일대일 대응한다. 이러한 평면을 '''복소평면 '''이라고 한다. 복소평면의 점은 리만 구 의 점과 일대일 대응하며, 복소평면에 무한대점 하나를 추가하면 리만 구 와 일대일 대응을 갖는 확장된 복소수를 얻는다.공선이 아닌 세 점 u, v, w 는 삼각형 \{u, v, w\} 의 도형을 결정한다. 복소 평면에 점들을 위치시키면, 삼각형의 도형은 복소수 연산으로 표현될 수 있다.S(u, v, w) = \frac {u - w}{u - v}. S 는 복소 평면이 평행 이동 또는 확대/축소(아핀 변환 )에 의해 변환될 때, 닮음 을 묘사하며 동일하게 유지된다.9. 1. 2. 프랙탈 기하학

실수축과 허수축이 표시된 만델브로 집합 프랙탈 의 한 예이다. 이는 수열 f_c(z)=z^2+c 를 무한히 반복할 때 발산하지 않는 모든 위치 c 를 표시하여 정의된다. 줄리아 집합은 c 가 일정하게 유지된다는 점을 제외하고 동일한 규칙을 따른다.9. 1. 3. 삼각형

마든 정리 (Marden's theorem)에 따르면, 복소 평면에서 삼각형의 꼭짓점을 각각 a , b , c 로 나타낼 때, 삼차 방정식 (x-a)(x-b)(x-c)=0 의 도함수를 구하고, 이 이차 도함수를 0으로 두는 방정식의 해는 슈타이너 내접 타원의 두 초점 위치를 나타내는 복소수이다.타원 이다.공선이 아닌 세 점 u, v, w 는 삼각형 \{u, v, w\} 의 도형을 결정한다. 복소 평면에 점들을 위치시키면, 삼각형의 도형은 복소수 연산으로 다음과 같이 표현할 수 있다.S(u, v, w) = \frac {u - w}{u - v}. S 는 복소 평면이 평행 이동 또는 확대/축소(아핀 변환 )에 의해 변환될 때 닮음 을 묘사하며, 동일하게 유지된다. 따라서 각 삼각형 \{u, v, w\} 는 동일한 도형을 가진 삼각형의 닮음 클래스에 속한다.9. 2. 대수적 수론

위에 언급했듯이, 비상수 다항식 방정식(복소수 계수)은 \mathbb{C} 에서 해를 갖는다. ''더욱 강력하게 '', 방정식이 유리수 계수를 갖는 경우에도 마찬가지이다. 이러한 방정식의 근을 대수적 수 라고 하며, 이는 대수적 수론 에서 주요 연구 대상이다. 모든 대수적 수도 포함하는 \mathbb{Q} 의 대수적 폐포인 \overline{\mathbb{Q}} 과 비교할 때, \mathbb{C} 는 기하학적 관점에서 쉽게 이해할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 방식으로 대수적 방법을 사용하여 기하학적 문제를 연구할 수 있으며, 그 반대도 가능하다. 대수적 방법, 특히 체론의 기법을 단위근을 포함하는 수체 에 적용하여, 정구각형 을 자, 컴퍼스만 사용하여 작도하는 것은 불가능하다는 것을 보일 수 있는데, 이는 순수한 기하학적 문제이다.가우스 정수 이다. 즉, 형태 (x와 y는 정수)의 수이며, 이를 사용하여 제곱의 합을 분류할 수 있다.9. 3. 해석적 정수론

해석적 정수론에서는 정수나 유리수를 복소수로 간주하여 해석적 방법을 사용한다. 이는 복소수 값을 갖는 함수에 정수론적 정보를 담아 연구하는 방식으로 이루어진다. 예를 들어, 리만 제타 함수 ζ(''s'')|제타(s)영어 는 소수 의 분포와 관련이 있다.9. 4. 이상 적분

응용 분야에서 복소수는 복소수 값을 갖는 함수를 사용하여 특정 실수 값의 이상 적분 을 계산하는 데 자주 사용된다. 이를 수행하는 여러 방법이 있으며, 경로 적분법을 참조하라.9. 5. 동역학 방정식

미분 방정식에서, 먼저 특성 방정식의 모든 복소수 근을 찾은 다음, 형태의 기본 함수로 시스템을 풀려고 시도하는 것이 일반적이다.9. 6. 선형대수학

는 대수적으로 닫힌 체 이므로, 모든 공집합이 아닌 복소수 정사각 행렬은 적어도 하나의 (복소수) 고유값을 갖는다. 반면, 실수 행렬은 항상 실수 고유값을 갖는 것은 아닌데, 예를 들어 회전 행렬 (0° 또는 180°가 아닌 각도로 평면을 회전하는 경우)은 고정된 방향이 없으므로 ''실수'' 고유값을 갖지 않는다. (복소수) 고유값의 존재와 그에 따른 고유값 분해의 존재는 행렬 거듭제곱과 행렬 지수를 계산하는 데 유용한 도구이다.켤레 전치 는 전치 행렬 을 일반화하고, 에르미트 행렬 은 대칭 행렬을 일반화하며, 유니타리 행렬은 직교 행렬을 일반화한다.a+bi \leftrightarrow \begin{pmatrix} 허수 단위 는1\leftrightarrow \begin{pmatrix} 전치 행렬 에 대응한다.\begin{pmatrix} 행렬식 9. 7. 제어 이론

제어 이론에서 시스템은 종종 라플라스 변환 을 사용하여 시간 영역 에서 복소 주파수 영역 으로 변환된다. 시스템의 영점 및 극점은 ''복소 평면''에서 분석된다. 근궤적, 나이퀴스트 선도, 니콜스 선도 기법은 모두 복소 평면을 사용한다.오른쪽 반평면에 있으면 불안정하다. 모두 왼쪽 반평면에 있으면 안정하다. 허수 축에 있으면 한계 안정성을 갖는다. 9. 8. 신호 분석

복소수는 주기적으로 변하는 신호를 편리하게 설명하기 위해 신호 분석 및 기타 분야에서 사용된다. 실제 물리량을 나타내는 주어진 실수 함수(종종 사인과 코사인으로 표현됨)의 경우, 실수부가 원래의 양인 해당 복소수 함수가 고려된다. 주어진 주파수의 정현파의 경우, 해당 복소수의 절댓값은 진폭 이고, 인수는 위상이다.x(t) = \operatorname{Re} \{X( t ) \} X( t ) = A e^{i\omega t} = a e^{ i \phi } e^{i\omega t} = a e^{i (\omega t + \phi) } 디지털 신호 처리 및 디지털 영상 처리로도 확장되어, 푸리에 분석(및 웨이블릿 분석)의 디지털 버전을 사용하여 압축 , 복원 및 기타 방식으로 디지털 오디오 신호, 정지 이미지 및 비디오 신호를 전송, 처리한다.진폭 변조 AM 라디오의 두 측파대와 관련된 또 다른 예는 다음과 같다.\begin{align} 9. 9. 물리학

복소수는 신호 처리 , 제어 이론, 전자기학 , 유체 역학, 양자역학 , 지도 제작, 진동 분석 등 다양한 과학 분야에서 응용된다.유체역학 에서 복소 함수는 2차원 포텐셜 흐름을 설명하는 데 사용된다.양자역학 에서는 복소수가 수학적 공식에 사용되며, 복소 힐베르트 공간 은 가장 표준적인 공식화의 맥락을 제공한다. 슈뢰딩거 방정식 과 하이젠베르크의 행렬역학은 양자역학의 기본 공식이며 복소수를 사용한다.양자장론 에서 필수적인 방식으로 사용된다.) 복소수는 상대성 이론에서 사용되는 텐서 의 일반화인 스피너 에 필수적이다.9. 9. 1. 전자기학 및 전기 공학

전기 공학에서, 푸리에 변환 은 변화하는 전압 과 전류 를 분석하는 데 사용된다. 저항 , 축전기 , 인덕터의 처리는, 후자 두 개에 허수, 주파수 의존적 저항을 도입하고 세 가지를 모두 임피던스라고 하는 단일 복소수로 결합함으로써 통일될 수 있다. 이 접근 방식은 페이저 미적분이라고 한다.교류 회로 의 전압 은 진동하기 때문에, 다음과 같이 나타낼 수 있다. V(t) = V_0 e^{j \omega t} = V_0 \left (\cos\omega t + j \sin\omega t \right ), v(t) = \operatorname{Re}(V) = \operatorname{Re}\left [ V_0 e^{j \omega t} \right ] = V_0 \cos \omega t. 전류 를 나타내는 데 사용되는 또는, 더 구체적으로, 순간 전류를 나타내는 데 사용되는 와 혼동을 피하기 위해서이다.9. 9. 2. 유체 역학

유체역학 에서 복소 함수는 2차원 포텐셜 흐름을 설명하는 데 사용된다.9. 9. 3. 양자 역학

복소수는 양자역학의 수학적 공식에 사용되며, 복소 힐베르트 공간 은 가장 표준적인 공식화의 맥락을 제공한다. 슈뢰딩거 방정식 과 하이젠베르크의 행렬역학은 양자역학의 기본 공식이며 복소수를 사용한다.양자역학 에서 복소수는 본질적이며, 물체의 위치와 운동량 은 푸리에 변환 을 통해 동등하게 취급된다. 파동 함수들이 이루는 복소 힐베르트 공간 과 그 위의 작용소들이 이론의 틀을 제공한다.9. 9. 4. 상대성 이론

특수 상대성 이론 및 일반 상대성 이론에서 시공간 연속체의 시간 성분을 허수로 간주하면 시공간에 대한 계량 텐서의 몇 가지 공식이 더 간단해진다. (이 접근 방식은 더 이상 고전적인 상대성 이론에서는 표준으로 사용되지 않지만, 윅 회전을 통해 양자장론 에서 필수적인 방식으로 사용된다.) 복소수는 상대성 이론에서 사용되는 텐서 의 일반화인 스피너 에 필수적이다.

10. 역사

복소수의 개념은 16세기 타르탈리아, 제롤라모 카르다노와 같은 이탈리아 수학자들이 삼차 방정식 과 사차 방정식 의 근에 대한 공식을 발견하면서 처음 나타났다. 당시 수학자들은 실수해를 구하려 했지만, 이 과정에서 음수의 제곱근을 다루는 것이 필요함을 알게 되었다. 그러나 당시에는 음수에 대한 이해도 부족했기에 복소수는 수로 인정받지 못했다.17세기 에 르네 데카르트 가 "허수"라는 용어를 처음 사용했다. 18세기 아브라함 드무아브르와 레온하르트 오일러 는 복소수에 대한 연구를 진행했다. 드무아브르의 공식 과 오일러의 공식이 그들의 업적을 보여준다.1799년 카스파르 베셀이 복소수를 기하학적으로 표현하면서 복소수의 존재성이 완전히 받아들여졌다. 카를 프리드리히 가우스 는 베셀의 발견을 널리 알렸고, 복소수는 중요한 수의 확장으로 인정받게 되었다. 그러나 복소수의 기하학적 표현은 1685년 존 월리스 의 저서에도 이미 나타나 있었다.봄벨리 는 삼차 방정식 해의 공식을 연구하면서 음수의 제곱근을 취해야 할 필요성을 알게 되었다.르네 데카르트 는 '허'(imaginary)라는 단어를 사용해 허수라 칭했고, 허수에 대한 부정적 시각을 강화했다. 이후 존 월리스가 기하학적 해석을 시도했고, 요한 베르누이 , 오일러 , 달랑베르 등에 의해 허수를 사용한 해석학 , 물리학 연구가 이루어졌다.1797년 노르웨이 수학자 카스파르 베셀(Caspar Wessel)의 논문에서 처음 등장했다고 알려졌으나, 덴마크어로 쓰여 1895년에야 발견되었다. 1806년 장-로베르 아르강(Jean-Robert Argand)의 복소 평면 팜플렛은 르장드르를 통해 퍼졌지만, 곧 잊혀졌다.1814년 코시 가 복소 해석을 시작하여, 복소수를 변수 로 하는 해석 함수 와 복소선 적분을 다루었다.1831년 가우스 가 복소 평면을 발표하며, '가우스 평면'으로 알려지게 되었다.1799년 학위 논문에서 대수학의 기본 정리 를 증명하며 복소수의 중요 특징을 보였으나, 개념을 명확히 드러내지는 않았다.

10. 1. 초기 역사

알렉산드리아의 헤론이 피라미드 의 절단에 대한 부피를 계산할 때 음수의 제곱근이 처음 나타났다. 타르탈리아나 제롤라모 카르다노와 같은 16세기 이탈리아 수학자들이 삼차와 사차 다항방정식의 근에 대한 공식을 발견했을 때 더 명확히 나타났다. 그 당시의 수학자들은 실수해만을 구하려고 하였지만, 음수의 제곱근을 다루는 과정이 필요함을 곧 알 수 있었다. 당시에는 음수에 대한 이해도 부족했으므로 복소수는 수로서 인정되지 못했다.르네 데카르트 가 "허수"라는 용어를 처음 사용하였다. 18세기에 아브라함 드무아브르와 레온하르트 오일러 는 복소수에 대한 업적을 남겼다. 드무아브르의 공식 과 복소해석학 에서의 오일러의 공식에서 그들의 업적을 볼 수 있다. 1799년 복소수를 기하학적인 표현으로 나타냄으로써 복소수의 존재성이 완전히 받아들여졌다. 이것은 수년 후에 카를 프리드리히 가우스 가 발견하여 널리 알려졌고, 결국 복소수가 매우 중요한 수의 확장으로 받아들여졌다. 그러나 복소수의 기하학적 표현에 대한 생각은 1685년 존 월리스 의 에도 나타났다.10. 2. 발전 과정

1세기 그리스의 수학자이자 발명가인 알렉산드리아의 헤론이 피라미드 의 절단에 대한 부피를 계산하면서 음수의 제곱근이 처음으로 나타났다. 이후 16세기 타르탈리아나 제롤라모 카르다노와 같은 이탈리아 수학자들이 삼차 및 사차 다항방정식의 근에 대한 공식을 발견하면서 복소수의 개념이 좀 더 명확하게 드러났다. 당시 수학자들은 실수해만을 구하려고 했지만, 이 과정에서 음수의 제곱근을 다루는 것이 필요함을 알게 되었다. 그러나 그 당시에는 음수에 대한 이해도 부족했기 때문에 복소수는 수로 인정받지 못했다.17세기 에 르네 데카르트 가 "허수"라는 용어를 처음 사용하였다. 18세기 에는 아브라암 드무아브르 와 레온하르트 오일러 가 복소수에 대한 연구를 진행했다. 드무아브르의 공식 은 다음과 같다.(\cos \theta + i \sin \theta)^{n} = \cos n \theta + i \sin n \theta \, \cos \theta + i \sin \theta = e ^{i \theta} \, 1799년 카스파르 베셀이 복소수를 기하학적으로 표현하면서 복소수의 존재성이 완전히 받아들여졌다. 카를 프리드리히 가우스 는 베셀의 발견을 널리 알렸고, 복소수는 매우 중요한 수의 확장으로 인정받게 되었다. 그러나 복소수의 기하학적 표현에 대한 개념은 1685년 존 월리스 의 저서에도 나타나 있었다.봄벨리 는 삼차 방정식 해의 공식을 연구하면서 음수의 제곱근을 취해야 할 필요성을 인지했다. 당시에는 음수조차 인정되지 않아 회피하려 했지만, 불가능했다.르네 데카르트 는 '허'(imaginary)라는 단어를 사용해 허수라 칭했다. 데카르트는 작도 불가능성과 연결해 논하며 허수에 대한 부정적 시각을 강화했다.요한 베르누이 , 오일러 , 달랑베르 등에 의해 허수를 사용한 해석학 , 물리학 연구가 다수 이루어졌다.1797년 노르웨이 수학자 카스파르 베셀(Caspar Wessel)의 논문에서 처음 등장했다고 알려졌으나, 덴마크어로 쓰여 1895년에야 발견되었다. 1806년 장-로베르 아르강(Jean-Robert Argand)의 복소 평면 팜플렛은 르장드르를 통해 퍼졌지만, 곧 잊혀졌다.1814년 코시 가 복소 해석을 시작, 복소수를 변수 로 하는 해석 함수 와 복소선 적분을 다루었다.1831년 가우스 가 복소 평면을 발표하며, '가우스 평면'으로 알려지게 되었다.1799년 학위 논문에서 대수학의 기본 정리 를 증명하며 복소수의 중요 특징을 보였으나, 개념을 명확히 드러내지는 않았다.10. 3. 정립

18세기 에 아브라암 드무아브르 와 레온하르트 오일러 는 복소수에 대한 연구를 진행했다. 드무아브르 공식은 다음과 같다.(\cos \theta + i \sin \theta)^{n} = \cos n \theta + i \sin n \theta \, \cos \theta + i \sin \theta = e ^{i \theta} \, 1799년 카스파르 베셀이 복소수를 기하학적으로 표현하면서 복소수는 완전히 받아들여졌다.카를 프리드리히 가우스 는 베셀보다 이전인 1796년에 이미 복소 평면의 개념을 발견했고, 1831년에 발표하여 복소 평면은 가우스 평면으로 알려지게 되었다.대수학의 기본 정리 를 증명한 것으로, 복소수의 중요성을 보여준다.1814년 오귀스탱 루이 코시 는 복소수를 변수로 사용하는 해석 함수 와 복소선 적분을 연구하며 복소해석학을 시작했다.

참조

[1]

서적

Elements of the History of Mathematics

Springer

[2]

간행물

https://books.google[...]

[3]

서적

College algebra

https://archive.org/[...]

Wiley

[4]

서적

Complex Variables

McGraw Hill

2009-04-14

[5]

간행물

[6]

서적

Geometry: A comprehensive course

Dover

[7]

웹사이트

Complex Number

https://mathworld.wo[...]

2020-08-12

[8]

간행물

[9]

서적

Numerical Linear Algebra with Applications: Using MATLAB and Octave

https://books.google[...]

Academic Press

[10]

서적

Precalculus with Calculus Previews: Expanded Volume

https://books.google[...]

Jones & Bartlett Learning

[11]

간행물

[12]

서적

Complex Variables: Theory And Applications

PHI Learning Pvt. Ltd

[13]

서적

Electric circuits

Prentice Hall

[14]

서적

Modular Forms: A Classical And Computational Introduction

https://books.google[...]

World Scientific Publishing Company

[15]

간행물

[16]

서적

A history of mathematical thought, volume 1

[17]

서적

Tristan Needham, Visual Complex Analysis, Oxford University Press Inc., New York, 1998, 592 strani

http://worldcat.org/[...]

[18]

문서

Girolamo Cardano

2016

[19]

문서

An Imaginary Tale: The Story of √−1

Princeton University Press

1998

[20]

서적

A History of Mathematics, Brief Version

Addison-Wesley

[21]

저널

On a new species of imaginary quantities connected with a theory of quaternions

https://babel.hathit[...]

1844

[22]

서적

Trigonometry

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

[23]

서적

An Imaginary Tale: The Story of √−1

http://mathforum.org[...]

Princeton University Press

2011-04-20

[24]

서적

The Unattainable Attempt to Avoid the Casus Irreducibilis for Cubic Equations: Gerolamo Cardano's De Regula Aliza

Springer

[25]

서적

La Géométrie {{pipe}} The Geometry of René Descartes with a facsimile of the first edition

https://archive.org/[...]

Dover Publications

2011-04-20

[26]

서적

Enlightening Symbols: A Short History of Mathematical Notation and Its Hidden Powers

https://books.google[...]

Princeton University Press

[27]

서적

Mathematical Fallacies and Paradoxes

https://books.google[...]

Courier Corporation

[28]

서적

Introductio in Analysin Infinitorum

https://books.google[...]

Marc Michel Bosquet & Co.

1748

[29]

저널

Om Directionens analytiske Betegning, et Forsog, anvendt fornemmelig til plane og sphæriske Polygoners Oplosning

https://babel.hathit[...]

1799

[30]

서적

A Treatise of Algebra, Both Historical and Practical ...

https://echo.mpiwg-b[...]

printed by John Playford, for Richard Davis

1685

[31]

서적

Essai sur une manière de représenter les quantités imaginaires dans les constructions géométriques

http://www.bibnum.ed[...]

Madame Veuve Blanc

1806

[32]

문서

Demonstratio nova theorematis omnem functionem algebraicam rationalem integram unius variabilis in factores reales primi vel secundi gradus resolvi posse

https://books.google[...]

1799

[33]

서적

From Kant to Hilbert: A Source Book in the Foundations of Mathematics

https://books.google[...]

Oxford University Press

2020-03-18

[34]

웹사이트

Adrien Quentin Buée (1745–1845): MacTutor

https://mathshistory[...]

[35]

저널

Mémoire sur les quantités imaginaires

https://royalsociety[...]

1806

[36]

서적

La vraies théore des quantités négatives et des quantités prétendues imaginaires

https://archive.org/[...]

Mallet-Bachelier

1861

[37]

서적

A Treatise on the Geometrical Representation of the Square Roots of Negative Quantities

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

1828

[38]

간행물

Consideration of the objections raised against the geometrical representation of the square roots of negative quantities

1829

[39]

간행물

On the geometrical representation of the powers of quantities, whose indices involve the square roots of negative numbers

1829

[40]

간행물

Nouveaux principes de géométrie de position, et interprétation géométrique des symboles imaginaires

https://babel.hathit[...]

1813

[41]

서적

Two Cultures

https://books.google[...]

Birkhäuser

[42]

서적

An Introduction to the Theory of Numbers

OUP Oxford

[43]

웹사이트

MODULUS

http://members.aol.c[...]

1999-09-21

[44]

서적

Cours d'analyse de l'École royale polytechnique

https://archive.org/[...]

L'Imprimerie Royale

1821

[45]

서적

1831

[46]

서적

1831

[47]

서적

1831

[48]

서적

Vorlesungen über die complexen Zahlen und ihre Functionen

https://books.google[...]

Leopold Voss

1867

[49]

서적

1998

[50]

간행물

Triangles I: Shapes

[51]

간행물

An Elementary Proof of Marden's Theorem

http://mathdl.maa.or[...]

2012-01-01

[52]

간행물

The Most Marvelous Theorem in Mathematics

http://mathdl.maa.or[...]

2012-01-01

[53]

서적

Electromagnetism

Manchester Physics Series

[54]

서적

Model theory of fields

Springer-Verlag

[55]

서적

A Taste of Jordan Algebras

Springer

[56]

간행물

Cisoidal oscillations

https://ia800708.us.[...]

American Institute of Electrical Engineers

2023-06-24

[57]

서적

Complex variables and applications

McGraw-Hill

1996

[58]

웹사이트

なぜ虚数単位iの2乗は-1になるのか?#6.3.3. 複素数の由来

https://xseek-qm.net[...]

[59]

PDF

複素数 2006/10/05

http://www.cc.miyaza[...]

[60]

PDF

複素平面の基本概念

http://edupa.info/pd[...]

[61]

서적

数学用語と記号ものがたり

裳華房

2003-08-25

[62]

서적

NEW ACTION LEGEND数学2+B―思考と戦略 数列・ベクトル

東京書籍

2019-02-01

[63]

웹사이트

Complex Number

[64]

서적

複素解析

オーム社

1995-05

[65]

서적

College Algebra and Trigonometry

https://books.google[...]

Cengage Learning

[66]

서적

1988

[67]

웹사이트

四元数と三次元空間における回転

[68]

서적

Complex Variables: Theory And Applications

https://books.google[...]

PHI Learning Pvt. Ltd

[69]

서적

Electric circuits

https://books.google[...]

Prentice Hall

[70]

문서

解析概論

[71]

서적

[72]

서적

[73]

서적

[74]

문서

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

A Taste of Jordan Algebras

Springer

[78]

서적

[79]

웹사이트

수학산책 : 복소수와 제곱근

http://navercast.nav[...]

2010-10-11

CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.help@durumis.com