민족통일주의

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

민족통일주의는 민족적으로 유사하거나 역사적으로 다른 국가에 속했던 영토가 해당 국가에 편입되어야 한다는 주장이다. 이는 영토 분쟁의 한 형태로, 이탈리아의 '미수복 이탈리아'에서 유래된 '영토회복주의'와 유사한 개념이다. 민족통일주의는 국가의 국경과 민족의 경계 간 불일치에 기반하며, 민족주의, 민족성, 권력, 경제적 요인, 그리고 정체(政體) 유형 등 다양한 원인에 의해 발생한다. 역사적으로 나치 독일의 수데텐란트 합병, 1982년 아르헨티나의 포클랜드 침공, 2014년 러시아의 크림반도 합병 등이 민족통일주의의 사례로 꼽힌다. 이와 관련된 개념으로는 민족성, 민족주의, 분리주의, 보복주의 등이 있으며, 각국의 헌법에서도 영토 회복과 관련된 내용을 찾아볼 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 전쟁의 원인 - 전쟁 명분

전쟁 명분은 국가가 분쟁에 참여하는 정당한 이유나 군사 행동의 근거를 설명하는 용어로, 국내외 지지를 얻기 위해 필요하며 국제법상 자위, 동맹국 방어, 유엔 승인 등이 합법적인 근거로 인정된다. - 전쟁의 원인 - 정권 교체

정권 교체는 한 국가의 집권 세력이 다른 세력으로 바뀌는 현상으로, 내부 요인, 외부 세력 개입, 이념 전파 등 다양한 원인으로 발생하며 정치 체제와 사회 시스템 전반의 변화를 의미하기도 한다. - 민족통일주의 - 남북통일

남북통일은 한국 전쟁 이후 분단된 한반도의 통일을 의미하며, 미소 양국의 한반도 분할 점령과 남북한 정부 수립, 한국 전쟁을 거치며 고착화되었고, 통일 방식에 대한 다양한 논의와 회의적인 시각이 존재하며, 분단 배경, 통일 방식, 찬반 입장, 통일 정책, 해결 과제 등을 포함한다. - 민족통일주의 - 가브리엘레 단눈치오

가브리엘레 단눈치오는 이탈리아의 시인이자 소설가, 극작가, 정치가로서 파시즘의 선구자로 여겨지며, 문학적 명성을 얻은 후 제1차 세계 대전 참전과 피우메 점령 등의 정치 활동을 펼쳐 이탈리아 파시즘 형성에 영향을 미쳤다. - 민족주의 - 민족 종교

민족 종교는 특정 민족 집단과 밀접하게 연결되어 문화, 언어, 관습을 규정하는 종교로, 민족의 정체성 유지 수단으로 기능하며, 대종교, 신토, 도교, 조로아스터교, 힌두교, 유대교 등이 대표적이다. - 민족주의 - 화이트 내셔널리즘

화이트 내셔널리즘은 백인 인종과 문화의 우월성 및 생존을 옹호하며, 백인이 주류인 국가에서 정치적, 경제적 영향력을 유지해야 한다고 주장하는 이데올로기이자 사회운동으로, 혼혈, 다문화주의, 비백인 이민 등을 백인 인종에 대한 위협으로 간주한다.

2. 정의 및 어원

19세기 중후반, 이탈리아와 헝가리 간의 지역 분쟁은 자국 내에서 실지회복(민족통일)운동가들이 대거 양성되면서 민족통일주의가 만들어지는 계기가 되었다. 당시 이탈리아에서의 민족통일주의는 단일 국가가 민족적 또는 지역적으로 통일될 때 국호 옆에 '위대한'(大, Great영어)을 씀으로써 영토 내에 있는 민족들의 단결심을 고취하는 수단으로 이용되었다. 독일 제국은 1차 세계대전 도중 오스트리아를 점령 후 대독일제국이라는 국호를 사용하였으며, 일본 제국의 경우도 중일 전쟁 1년 후인 1938년에 '대일본제국'이라는 국호를 사용했다. 그러나 현재 국가의 이름 옆에 '위대한'을 쓴다고 해서 민족통일주의를 나타내는 표현이라고 볼 수 없다.

원래 이 용어는 19세기 이탈리아 통일 이후, 이탈리아인이 거주하지만 오스트리아-헝가리 제국 영토였던 남티롤이나 트리에스테(미수복 이탈리아)를 이탈리아에 편입하려는 사상이나 운동을 가리키는 말이었다. 이후 다른 지역의 유사한 사상에도 사용되게 되었다.

"이레덴티즘"(Irredentism)은 이탈리아어의 "'''미수복 이탈리아'''"(Italia irredenta, 이탈리아 이레덴타)에서 유래한다.

이 사상은 해당 지역의 영유권 국가들 사이에서 심각한 대립을 초래할 수 있으며, 흔히 민족 분쟁으로 발전할 수 있다.

2. 1. 정의

영토회복주의는 한 국가에 속한 영토가 민족적으로 유사하거나 역사적으로 다른 국가에 속했기 때문에 다른 국가에 편입되어야 한다는 주장으로 이해된다.[1] 영토회복주의에 대한 많은 정의가 제시되었지만, 일반적인 특징에 대한 광범위한 의견 일치에도 불구하고, 그 정확한 특징에 대한 합의는 없다.[2] 이러한 의견 차이는 영토회복주의가 전쟁의 원인이었는지 여부를 평가하는 데 중요하며, 서로 다른 정의는 종종 반대되는 결론으로 이어진다.[2]영토회복주의가 이웃 국가에 속한 영토를 합병하려는 시도를 포함하는 일종의 영토 분쟁이라는 데는 광범위한 합의가 있다. 그러나 모든 그러한 시도가 영토회복주의를 구성하는 것은 아니며, 어떤 다른 특징이 있어야 하는지에 대한 학계의 합의는 없다. 이는 누가 영토를 주장하는지, 그 이유는 무엇인지, 얼마나 많은 영토를 주장하는지에 대한 의견 차이와 관련이 있다.[2] 대부분의 학자들은 영토회복주의를 한 국가가 다른 국가의 영토에 대해 주장하는 것으로 정의한다.[3] 영토회복주의에는 세 가지 필수적인 실체가 있다. (1) 영토회복주의 국가 또는 모국, (2) 이웃 국가 또는 표적 국가, (3) 종종 irredentait로 불리는 수용국에 속한 분쟁 영토이다.[4] 이 정의에 따르면, 비국가 행위자에 의한 영토 변화 요구는 엄격한 의미에서 영토회복주의로 간주되지 않는다. 다른 정의는 영토회복주의를 소수 민족이 비국가 행위자이더라도 "진정한" 모국에 합류하기 위해 분리하려는 시도로 특징짓는다.[3]

영토 분쟁 참여 이유는 또 다른 문제이며, 일부 학자들은 영토회복주의가 주로 민족성에 의해 동기가 부여된다고 말한다. 이 관점에서 이웃 영토의 인구는 민족적으로 유사하며, 사람들을 하나로 묶기 위해 지역을 회복하려는 의도이다.[5] 이 정의는 라틴 아메리카 역사에서 대부분의 국경 분쟁이 영토회복주의가 아니었음을 의미한다.[6] 일반적으로 영토회복주의는 지역 주민의 의지에 반하여 합병되더라도 영토회복주의 국가의 동기에 따라 정의된다. 다른 이론가들은 분쟁 영토가 국가의 조상 고향의 일부였던 역사적 주장에 더 중점을 둔다.[5] 이는 원래 이탈리아어 표현 terra irredentait("구원받지 못한 땅")의 문자 그대로의 의미에 가깝다. 이 관점에서 영토에 거주하는 사람들의 민족성은 중요하지 않다. 그러나 민족적, 역사적, 또는 두 가지 모두 동기가 될 수 있다.[5] 일부 학자들은 정의에 지리적 이유를 포함한다.

합병될 지역의 규모에 관한 또 다른 의견 차이가 있다. 일반적으로 영토회복주의는 다른 국가의 일부를 통합하려는 시도로 제한된다.[3] 영토회복주의는 이웃 국가와의 확립된 국경에 도전하지만 일반적으로 이웃 국가의 존재에 도전하지는 않는다. 그러나 영토회복주의의 일부 정의에는 이웃 국가의 일부가 아니라 전체를 흡수하려는 시도도 포함된다. 이러한 의미에서 대한민국과 조선민주주의인민공화국 모두 한국반도 전체를 통합하려는 주장은 영토회복주의의 한 형태로 간주될 것이다.[3]

위에 나열된 많은 요소를 결합한 일반적인 견해는 영토회복주의가 국가의 국경과 해당 민족의 경계 간의 불일치를 기반으로 한다는 것이다. 국가의 국경은 일반적으로 물리적으로나 지도상에서 모두 명확하게 구분된다. 반면에 국가 경계는 역사적, 문화적, 민족적 경계에 대한 집단의 인식에 해당하기 때문에 덜 명확하다.[3] 국가 경계가 국가 경계와 일치하지 않으면 영토회복주의가 나타날 수 있다. 영토회복주의의 목표는 국가의 국경과 해당 민족의 경계 사이에 일치를 확립하기 위해 국가를 확장하는 것이다.

2. 2. 어원

'''영토회복주의'''라는 용어는 이탈리아어 Italia irredentait("구원받지 못한 이탈리아")에서 유래되었다. 이 구절은 원래 오스트리아-헝가리 제국의 영토 중 대부분 또는 일부가 이탈리아계 주민이 거주하는 지역을 가리켰다. 특히 19세기와 20세기 초 트렌티노, 트리에스테, 고리치아, 이스트리아, 피우메, 달마티아 등에 적용되었다. "대세르비아" 또는 "대러시아"와 같이 확장의 바람직한 결과를 나타내는 데 "대(大)"라는 용어를 사용하는 경우도 많다.[3]영토회복주의는 종종 한 국가의 영토가 민족적으로 유사하거나 역사적으로 다른 국가에 속했기 때문에 다른 국가에 편입되어야 한다는 주장으로 이해된다.[4] 더 정확한 공식화를 위해 다양한 정의가 제안되었으나, 일반적인 특징에 대한 광범위한 중복에도 불구하고 정확한 특징에 대한 합의는 없다. 이러한 의견 차이는 영토회복주의가 전쟁의 원인이었는지 평가하는 데 중요하며, 서로 다른 정의는 종종 반대되는 결론으로 이어진다.

영토회복주의가 이웃 국가의 영토를 합병하려는 시도를 포함하는 일종의 영토 분쟁이라는 데는 광범위한 합의가 있다. 그러나 모든 그러한 시도가 영토회복주의를 구성하는 것은 아니며, 어떤 특징이 추가되어야 하는지에 대한 학계의 합의는 없다. 이는 누가, 왜, 얼마나 많은 영토를 주장하는지에 대한 의견 차이와 관련이 있다. 대부분의 학자들은 영토회복주의를 한 국가가 다른 국가의 영토에 대해 주장하는 것으로 정의한다. 영토회복주의에는 (1) 영토회복주의 국가 (모국), (2) 이웃 국가 (표적 국가), (3) 종종 irredentait로 불리는 수용국 내 분쟁 영토의 세 가지 필수 실체가 있다. 비국가 행위자에 의한 영토 변화 요구는 엄격한 의미에서 영토회복주의로 간주되지 않는다. 다른 정의는 소수 민족이 비국가 행위자이더라도 "진정한" 모국에 합류하기 위해 분리하려는 시도를 영토회복주의로 특징짓는다.

영토 분쟁의 이유는 또 다른 문제이며, 일부 학자들은 영토회복주의가 주로 민족성에 의해 동기 부여된다고 말한다. 즉, 이웃 영토의 인구가 민족적으로 유사하며, 사람들을 하나로 묶기 위해 지역을 회복하려는 의도이다. 이 정의에 따르면 라틴 아메리카 역사의 대부분의 국경 분쟁은 영토회복주의가 아니다. 일반적으로 영토회복주의는 지역 주민의 의사에 반하여 영토가 합병되더라도 영토회복주의 국가의 동기에 따라 정의된다. 다른 이론가들은 분쟁 영토가 국가의 조상 고향의 일부였다는 역사적 주장에 더 중점을 둔다. 이는 원래 이탈리아어 표현 terra irredentait("구원받지 못한 땅")의 의미에 가깝다. 이 관점에서 영토에 거주하는 사람들의 민족성은 중요하지 않다. 그러나 민족적, 역사적 동기가 결합되는 경우도 있다. 일부 학자들은 정의에 지리적 이유를 포함하기도 한다.

합병될 지역의 규모에 대한 의견 차이도 있다. 일반적으로 영토회복주의는 다른 국가의 일부를 통합하려는 시도로 제한된다. 영토회복주의는 이웃 국가와의 확립된 국경에 도전하지만, 일반적으로 이웃 국가의 존재 자체에 도전하지는 않는다. 그러나 일부 정의는 이웃 국가의 일부가 아닌 전체를 흡수하려는 시도도 포함한다. 이러한 의미에서 대한민국과 조선민주주의인민공화국 모두 한국 반도 전체를 통합하려는 주장은 영토회복주의의 한 형태로 간주될 수 있다.

많은 요소를 결합한 일반적인 견해는 영토회복주의가 국가의 국경과 해당 민족 경계 간의 불일치를 기반으로 한다는 것이다. 국가 국경은 물리적, 지도상으로 명확하게 구분되지만, 국가 경계는 역사적, 문화적, 민족적 경계에 대한 집단의 인식에 해당하므로 덜 명확하다. 국가 경계가 민족 경계와 일치하지 않으면 영토회복주의가 나타날 수 있다. 영토회복주의의 목표는 국가 국경과 민족 경계를 일치시키기 위해 국가를 확장하는 것이다.

원래 이 용어는 19세기 이탈리아 통일 이후, 이탈리아인이 거주하지만 오스트리아-헝가리 제국 영토였던 남티롤이나 트리에스테(미수복 이탈리아)를 이탈리아에 편입하려는 사상이나 운동을 가리켰다. 이후 다른 지역의 유사한 사상에도 사용되게 되었다.

따라서 원어인 "이레덴티즘"(Irredentism)은 이탈리아어 "'''미수복 이탈리아'''"(Italia irredenta, 이탈리아 이레덴타)에서 유래한다.

이 사상은 해당 지역의 영유권 국가들 사이에서 심각한 대립을 초래할 수 있으며, 흔히 민족 분쟁으로 발전할 수 있다.

3. 유형

여러 유형의 민족통일주의가 제기되어 왔다. 정치 이론가인 나오미 차잔과 도널드 L. 호로위츠에 따르면, 민족통일주의에는 두 가지 유형이 있다.

- 두 번째 유형: 기존의 모국가가 없는 경우이다. 여러 국가에서 소수 민족으로 존재하는 응집력 있는 집단이 새로운 모국가를 형성하기 위해 통합하려고 한다. 튀르키예, 시리아, 이라크, 이란에 거주하는 쿠르드족을 통합하는 쿠르디스탄 국가 건설 시도가 그 예시이다. 만약 이 시도가 한 지역에서만 성공한다면, 이는 분리에 해당하며 민족통일주의가 아니다. 예를 들어, 유고슬라비아 해체 기간 동안 유고슬라비아 슬로베니아인들이 슬로베니아라는 새로운 국가를 형성했지만, 오스트리아 슬로베니아인들은 그들과 합류하지 않고 오스트리아의 일부로 남았다.[4][5]

정치학자 토마스 암브로시오는 기존 모국가가 관련된 경우로 한정하여 세 가지 유형의 민족통일주의를 구분한다.

1. 두 국가 간: 전형적인 경우는 두 국가 간의 분쟁이다. 소말리아의 에티오피아 침략이 그 예시이다.[6]

2. 국가와 전 식민지 간: 합병될 영토가 다른 국가의 전 식민지이며 정규적인 일부가 아닌 경우이다. 인도네시아의 침공과 전 포르투갈 식민지였던 동티모르의 점령이 그 예시이다.

3. 국가와 붕괴된 국가 간: 한 국가가 해체되고 이웃 국가가 그 이전 영토의 일부를 흡수하는 경우이다. 유고슬라비아 해체 당시 크로아티아와 세르비아의 민족통일주의 운동이 그러한 경우였다.

이 외에도 다양한 민족 및 국가에서 민족통일주의 주장이 나타난다.

발칸반도는 다양한 민족이 혼재하고 역사 속에서 국경이 크게 변동을 거듭해 온 지역으로, 많은 민족들이 자민족에 의한 민족 통일주의를 주장하는 모습을 볼 수 있다.

- 발칸 연방 구상

- 과거의 남슬라브인 - 제1차 세계 대전 이후 남슬라브계 여러 민족을 통합하여 유고슬라비아가 성립하게 되었다.

- 대크로아티아 - 크로아티아, 보스니아 헤르체고비나, 산자크 지방을 잠재적인 크로아티아 영토로 간주한다.

- 대세르비아 - 세르비아(보이보디나 지방 포함), 북마케도니아, 코소보, 몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나, 그리고 세르비아인이 다수를 차지했던 크로아티아의 크라이나 지방 등을 잠재적인 자국 영토로 간주한다.

- 메갈리 이데아 - 과거 그리스는 이를 근거로 콘스탄티노플(현재 이스탄불)과 소아시아에 거주하는 그리스계 주민의 거주지를 그리스에 통합해야 한다고 주장했다.

- 통일 마케도니아 - 그리스, 불가리아, 북마케도니아, 세르비아, 코소보, 알바니아에 걸쳐 있는 마케도니아 지역 전체를 마케도니아인의 땅으로 간주한다.

- 대불가리아 - 마케도니아 지방, 트라키아, 북도브루자를 잠재적인 불가리아 영토로 간주한다.

- 대루마니아 - 현재 루마니아 영토 외에 남도브루자, 베사라비아를 잠재적인 루마니아 영토로 간주한다.

- 대알바니아 - 알바니아인이 거주하는 알바니아, 북마케도니아 서부, 몬테네그로 남부, 코소보, 세르비아 남부, 그리스 북서부를 잠재적인 알바니아 영토로 간주한다.

- 베네수엘라: 가이아나 에세키보

- 멕시코: Reconquista (Mexico)|레콩키스타영어 - 미국-멕시코 전쟁 등을 통해 미국에 병합된 영토를 되찾으려는 운동.

- 아프가니스탄: 1893년에 결정된 듀어랜드 선으로 파슈툰족 거주지가 아프가니스탄과 영국령 인도 제국으로 분할되었다. 1947년 파키스탄 독립 후, 아프가니스탄 정부는 파슈툰족 지역(파슈투니스탄)을 자국 아래 통합하는 것을 선언하고, 1960년대까지 파키스탄과 대립했다.

- 통일 인도: 인도, 파키스탄, 방글라데시를 통합하는 개념.

- 아시아주의

- 범아프리카주의

- 범미주의

- 범유럽주의

4. 원인

민족통일주의는 여러 가지 요인에 의해 발생한다.

'''권력 및 경제'''

여러 주장은 영토수복주의의 이유로서 권력과 경제적 이익의 역할을 강조한다. 현실주의적 설명은 영토수복주의 국가와 목표 국가 간의 권력 균형에 초점을 맞춘다. 영토수복주의 국가에 유리하게 이 권력 균형이 이동할수록 폭력적 갈등이 발생할 가능성이 높아진다. 이와 관련하여 중요한 요소는 국제 사회의 반응, 즉 영토수복주의 주장이 용인될지 거부될지 여부이다.[2] 영토수복주의는 모국가의 권력을 증가시키기 위한 도구나 구실로 사용될 수 있다.

합리적 선택 이론은 영토수복주의가 국가 내 특정 집단의 의사결정 과정에 의해 어떻게 발생하는지 연구한다. 이 관점에서 영토수복주의는 엘리트들이 자신의 정치적 이익을 확보하기 위해 사용하는 도구이다. 그들은 대중적 민족주의 정서에 호소하여 이를 수행한다. 예를 들어, 이것은 정치적 라이벌에 맞서 대중의 지지를 얻거나 국내 문제에서 주의를 돌리기 위해 사용될 수 있다.[2][4]

다른 설명은 경제적 요인에 초점을 맞춘다. 예를 들어, 더 큰 국가는 더 큰 시장을 확보하고 1인당 국방비를 절감하는 이점을 누린다. 그러나 더 큰 국가에는 더 넓은 범위의 시민 선호도를 수용하는 데 따르는 어려움과 같은 단점도 있다.[5] 점유지가 비교적 부유한 영토라면 국가가 영토수복주의 주장을 더 지지할 가능성이 높다는 주장이 제기되었다.[5]

'''정체(政體) 유형'''

영토 회복주의 국가와 인접 국가의 정체(政體) 유형 또한 관련된 요소이다. 민주 국가는 다른 민족 집단을 더 포괄적으로 수용하고, 일반적으로 무력 충돌에 관여할 가능성이 낮기 때문에 영토 회복주의에 관여할 가능성이 더 낮다는 주장이 제기된다. 이는 민주 평화론과도 관련이 있다. 대부분의 영토 회복주의 갈등이 권위주의 정권에 의해 시작되었다는 관찰 결과도 이를 뒷받침한다.[2][3]

그러나 영토 회복주의는 민주 체제에 대한 역설을 구성하기도 한다. 민족 집단에 대한 민주적 이상이 종종 그 주장을 정당화하는 데 사용될 수 있으며, 이는 통일을 향한 국민적 의지의 표현으로 해석될 수 있기 때문이다. 하지만 인구의 광범위한 지지를 받지 못하는 정부가 주도하는 영토 회복주의 사례도 존재한다.

Siroky와 Hale에 따르면, 준민주주의 정권이 영토 회복주의 갈등에 관여하고 그 희생자가 될 가능성이 가장 높다. 이는 준민주주의 정권이 영토 회복주의를 지지하는 일부 민주적 이상을 공유하지만, 제도적 안정성과 책무성이 부족하기 때문이다. 이로 인해 엘리트들이 민중에게 민족주의적 호소를 이용하여 권력을 강화할 가능성이 더 높아진다.[3]

4. 1. 민족 및 민족주의

19세기 중후반, 이탈리아와 헝가리 간의 지역 분쟁은 자국 내에서 실지회복(민족통일)운동가들이 대거 양성되면서 민족통일주의가 만들어지는 계기가 되었다. 당시 이탈리아에서의 민족통일주의는 단일 국가가 민족적 또는 지역적으로 통일될 때 국호 옆에 '위대한'(大, Great영어)을 씀으로써 영토 내에 있는 민족들의 단결심을 고취하여 자국의 영토임을 국민의 정신적-심리적인 상태를 이용하려 교묘히 이용되기도 하였다. 독일 제국이 1차 세계대전 도중 오스트리아를 점령 후 오스트리아의 민족을 독일 자국의 민족으로 병합시키기 위해 대독일제국이라는 국호를 사용하였으며, 일본 제국의 경우도 중일 전쟁을 일으킨 1년 후인 1938년에 '대일본제국'이라는 국호를 사용하여 식민 통치를 했던 지역을 역사적으로 기록시키려는 의도에도 이러한 민족통일주의적인 사고관이 사용되었다. 그러나 현재 국가의 이름 옆에 '위대한'을 쓴다고 해서 민족통일주의를 나타내는 표현이라고 볼 수 없다.분리주의에 대한 설명은 분리주의의 원인, 전개 과정, 그리고 평화적인 해결 방안을 규명하려고 시도한다.[1] 여러 가설이 제시되었지만, 분리주의가 빈번하게 발생하고 오랜 기간 무력 충돌을 야기했음에도 불구하고, 그 설명에 대한 합의는 여전히 매우 부족하다.[2][3][4] 이러한 제안들 중 일부는 결합될 수 있지만, 다른 일부는 서로 상충하며, 이용 가능한 증거만으로는 이들 사이에서 결정하기에 충분하지 않을 수 있다.[4] 이와 관련된 활발한 연구 주제는 분리주의의 원인에 대한 것이다. 많은 국가들이 국경 밖에 같은 민족을 가지고 있다. 그러나 소수의 국가들만이 친족을 통합하기 위해 외국 영토를 병합하려는 시도에서 무력 충돌에 참여하려 한다. 분리주의의 원인에 대한 연구는 왜 어떤 국가들은 분리주의를 추구하지만 다른 국가들은 그렇지 않은지 설명하려고 한다.[5][6] 자주 논의되는 관련 요인으로는 민족, 민족주의, 경제적 고려 사항, 권력 증대의 욕구, 그리고 정권의 유형 등이 있다.[2][3]

이레덴티즘에 대한 일반적인 설명은 민족적 논리에 초점을 맞춘다.[2] 이는 이레덴티즘적 주장이 주로 단일 민족으로 구성된 국가에 의해 제기된다는 관찰에 기반한다. 이는 국가가 여러 민족 집단으로 구성되어 있는 경우, 특정 집단이 주로 거주하는 영토를 합병하면 그 집단에 유리하게 권력 균형이 바뀔 것이라는 생각으로 설명된다. 이러한 이유로 국가 내 다른 집단들은 내부적으로 이레덴티즘적 주장을 거부할 가능성이 높다. 이러한 저해 요인은 단일 민족 국가에는 존재하지 않는다. 합병될 지역에 대해서도 비슷한 주장이 제기된다. 민족적으로 이질적인 지역은 한 민족 집단에게만 이익이 되기 때문에 다른 국가에 흡수되기를 원할 가능성이 적다.[2] 이러한 고려 사항은 예를 들어 대부분의 아프리카 국가가 민족적으로 이질적이기 때문에 아프리카에서 이레덴티즘이 그리 흔하지 않은 이유를 설명한다.[2] 이레덴티즘에 대한 민족적 동기의 관련 요소는 다른 집단에 비해 우세한 민족 집단의 규모와 절대적인 규모이다. 또한 민족 집단이 상대적으로 분산되어 있는지 또는 작은 중심 지역에 위치해 있는지, 그리고 정치적으로 불리한지 여부도 중요하다.[6]

민족주의에 초점을 맞춘 설명은 민족 중심적 설명과 밀접하게 관련되어 있다.[2] 민족주의는 국가의 경계가 민족의 경계와 일치해야 한다는 주장으로 정의될 수 있다. 사회 구성주의적 설명에 따르면, 우세한 국가 정체성은 이레덴티즘의 중심 요인 중 하나이다. 이 관점에서 민족, 문화, 역사에 기반한 정체성은 국가 경계를 확장하려는 경향을 쉽게 초래할 수 있다. 그들은 민족적, 문화적으로 유사한 영토를 통합하는 목표를 정당화할 수 있다. 반면에 정치적 성격에 더 중점을 둔 시민적 국가 정체성은 기존의 국가 경계와 더 밀접하게 연결되어 있다.[2]

구조적 설명은 민족주의와 지역적 맥락 간의 관계에 초점을 맞춘다. 그들은 국가 주권과 국가 자결권 간의 긴장에 초점을 맞춘다.[2] 국가 주권은 각 국가가 자국의 영토에 대한 주권을 가지고 있다는 국제법의 원칙이다. 이는 국가가 다른 국가의 본질적으로 내정에 간섭할 수 없다는 것을 의미한다. 반면에 국가 자결권은 국민이 자신의 국제적 정치적 지위를 결정할 권리에 관한 것이다. 구조적 설명에 따르면, 국가 자결권에 대한 강조는 이레덴티즘적 주장을 정당화할 수 있는 반면, 국가 주권 원칙은 기존의 주권 경계의 현상 유지를 옹호한다. 이러한 입장은 이레덴티즘 갈등이 국제적 격변기에 훨씬 더 흔하다는 관찰에 의해 뒷받침된다.[2]

이레덴티즘을 부추기는 힘으로 자주 언급되는 또 다른 요인은 지역 내 주요 민족 집단에 대한 차별이다.[3] 이레덴티즘 국가들은 종종 차별받는 민족 친척을 보호하기 위한 인도주의적 개입으로 제시하여 이웃 국가에 대한 공격을 정당화하려고 시도한다. 이러한 정당화는 아르메니아의 나고르노-카라바흐 분쟁 개입, 세르비아의 크로아티아 독립 전쟁 개입, 그리고 러시아의 크림 반도 병합에서 사용되었다.[3][1] 일부 정치 이론가들은 민족적 동질성과 차별에 근거한 주장에 대한 경험적 증거가 거의 없다고 주장한다. 이 관점에서 이들은 물질적 이익과 같은 다른 목표를 감추기 위한 구실로 주로 사용된다.

또 다른 관련 요소는 합병될 영토에 거주하는 인구의 전망이다. 이레덴티즘 국가가 외국 영토를 합병하려는 욕망과 그 영토가 합병되기를 원하는 욕망은 항상 일치하지 않는다.[5] 어떤 경우에는 소수 민족이 러시아의 크림 반도 병합에서 크림 타타르인의 경우처럼 합병되기를 원하지 않는다.[5] 다른 경우에는 소수 민족이 합병되기를 원하지만 의도된 모국은 관심이 없을 수 있다.[5]

여러 주장은 영토수복주의의 이유로서 권력과 경제적 이익의 역할을 강조한다. 현실주의적 설명은 영토수복주의 국가와 목표 국가 간의 권력 균형에 초점을 맞춘다. 영토수복주의 국가에 유리하게 이 권력 균형이 이동할수록 폭력적 갈등이 발생할 가능성이 높아진다. 이와 관련하여 중요한 요소는 국제 사회의 반응, 즉 영토수복주의 주장이 용인될지 거부될지 여부이기도 하다.[2] 영토수복주의는 모국가의 권력을 증가시키기 위한 도구나 구실로 사용될 수 있다. 합리적 선택 이론은 영토수복주의가 국가 내 특정 집단의 의사결정 과정에 의해 어떻게 발생하는지 연구한다. 이 관점에서 영토수복주의는 엘리트들이 자신의 정치적 이익을 확보하기 위해 사용하는 도구이다. 그들은 대중적 민족주의 정서에 호소하여 이를 수행한다. 예를 들어, 이것은 정치적 라이벌에 맞서 대중의 지지를 얻거나 국내 문제에서 주의를 돌리기 위해 사용될 수 있다.[2][4]

다른 설명은 경제적 요인에 초점을 맞춘다. 더 큰 국가는 더 큰 시장을 확보하고 1인당 국방비를 절감하는 이점을 누린다. 그러나 더 큰 국가에는 더 넓은 범위의 시민 선호도를 수용하는 데 따르는 어려움과 같은 단점도 있다.[5] 점유지가 비교적 부유한 영토라면 국가가 영토수복주의 주장을 더 지지할 가능성이 높다는 주장이 제기되었다.[5]

관련된 또 다른 요소는 영토 회복주의 국가와 인접 국가의 정체(政體) 유형이다. 민주 국가는 영토 회복주의에 관여할 가능성이 더 낮다는 주장이 자주 제기된다. 그 이유 중 하나는 민주 국가가 다른 민족 집단을 더 포괄적으로 수용하는 경향이 있기 때문이다. 또 다른 이유는 민주 국가가 일반적으로 무력 충돌에 관여할 가능성이 더 낮기 때문이다. 이는 민주 국가들이 다른 민주 국가와의 무력 충돌을 피하려 한다는 민주 평화론과 밀접한 관련이 있다. 대부분의 영토 회복주의 갈등이 권위주의 정권에 의해 시작되었다는 관찰 결과도 이를 뒷받침한다.[2][3] 그러나 영토 회복주의는 민주 체제에 대한 역설을 구성한다. 그 이유는 민족 집단에 대한 민주적 이상이 종종 그 주장을 정당화하는 데 사용될 수 있으며, 이는 통일을 향한 국민적 의지의 표현으로 해석될 수 있기 때문이다. 그러나 인구의 광범위한 지지를 받지 못하는 정부가 주도하는 영토 회복주의 사례도 있다.

Siroky와 Hale에 따르면, 준민주주의(anocratic) 정권이 영토 회복주의 갈등에 관여하고 그 희생자가 될 가능성이 가장 높다. 이는 영토 회복주의를 지지하는 일부 민주적 이상을 공유하지만 종종 제도적 안정성과 책무성이 부족하다는 생각에 기반한다. 이로 인해 엘리트들이 민중에게 민족주의적 호소를 이용하여 권력을 강화할 가능성이 더 높아진다.[3]

영토수복주의는 19세기 중반 이후 세계 정치에 영향력 있는 힘이 되어 왔다. 이는 수많은 갈등의 원인이 되었다. 오늘날에도 여전히 많은 미해결 영토수복주의 분쟁이 존재하며, 국가 간의 불화를 야기한다.[2] 영토수복주의는 많은 지역에서 갈등의 잠재적 원인이 되며, 종종 국가 간의 군사적 충돌로 확대된다. 마르쿠스 콘프롭스트(Markus Kornprobst)는 "국가들이 싸우는 다른 어떤 문제보다 영토수복주의만큼 전쟁을 일으키기 쉬운 문제는 없다"고 주장한다. 레이첼 워커(Rachel Walker)는 "세계 어느 나라도 어떤 종류의 영토수복주의 분쟁과 관련되지 않은 나라는 거의 없다...비록 그 사실을 인정하는 나라는 거의 없지만"이라고 지적한다. 스티븐 M. 사이드먼(Stephen M. Saideman)과 R. 윌리엄 에어스(R. William Ayres)는 1990년대의 가장 중요한 갈등 중 상당수가 대세르비아와 대크로아티아를 위한 전쟁과 같이 영토수복주의에 의해 발생했다고 주장한다.[6] 많은 국가들이 인접 국가에 친족 집단을 가지고 있기 때문에 영토수복주의는 미래의 갈등에 대한 잠재력이 매우 크다. 이는 인간 안보와 국제 질서에 심각한 위협이 된다고 주장되어 왔다.[5] 이러한 이유로 영토수복주의는 국제 관계 분야의 중심 주제가 되어 왔다.[2]

대부분 국제법은 영토수복주의에 대해 적대적이다. 유엔 헌장은 확립된 영토 경계에 대한 존중을 촉구하고 국가 주권을 옹호한다. 아프리카 통일 기구, 미주 기구, 그리고 헬싱키 최종 문서도 유사한 입장을 취한다. 영토수복주의적 주장은 상충되는 주권 주장에 근거하기 때문에, 실용적인 타협점을 찾기가 어려운 경우가 많다. 영토수복주의 갈등의 평화적 해결은 종종 영토 변화가 아닌 사실상의 국경에 대한 상호 인정으로 이어진다. 마틴 그리피스(Martin Griffiths) 등은 증가하는 영토수복주의의 위협은 정치적 다원주의와 소수자 권리에 대한 존중에 초점을 맞춤으로써 줄일 수 있다고 주장한다.

평화적이든 폭력적이든 영토수복주의 운동은 성공하는 경우가 드물다. 소수 민족을 돕는 것을 목표로 하지만, 영토수복주의는 종종 반대 효과를 내어 그들의 생활 조건을 악화시킨다. 그 지역을 여전히 통제하는 국가는 국가 안보에 대한 위협을 줄이려는 시도로 그들에 대한 차별을 강화하기로 결정할 수 있다. 영토수복주의 국가는 소수 민족을 옹호하는 척할 수 있지만, 사실상 그러한 주장을 영토 확장이나 상대방을 불안정하게 만드는 구실로만 사용할 수 있다.

4. 2. 권력 및 경제

여러 주장은 영토수복주의의 이유로서 권력과 경제적 이익의 역할을 강조한다. 현실주의적 설명은 영토수복주의 국가와 목표 국가 간의 권력 균형에 초점을 맞춘다. 영토수복주의 국가에 유리하게 이 권력 균형이 이동할수록 폭력적 갈등이 발생할 가능성이 높아진다. 이와 관련하여 중요한 요소는 국제 사회의 반응, 즉 영토수복주의 주장이 용인될지 거부될지 여부이기도 하다.[2] 영토수복주의는 모국가의 권력을 증가시키기 위한 도구나 구실로 사용될 수 있다.[3][4]합리적 선택 이론은 영토수복주의가 국가 내 특정 집단의 의사결정 과정에 의해 어떻게 발생하는지 연구한다. 이 관점에서 영토수복주의는 엘리트들이 자신의 정치적 이익을 확보하기 위해 사용하는 도구이다. 그들은 대중적 민족주의 정서에 호소하여 이를 수행한다. 예를 들어, 이것은 정치적 라이벌에 맞서 대중의 지지를 얻거나 국내 문제에서 주의를 돌리기 위해 사용될 수 있다.[2][5]

다른 설명은 경제적 요인에 초점을 맞춘다. 예를 들어, 더 큰 국가는 더 큰 시장을 확보하고 1인당 국방비를 절감하는 이점을 누린다. 그러나 더 큰 국가에는 더 넓은 범위의 시민 선호도를 수용하는 데 따르는 어려움과 같은 단점도 있다.[5][6] 이러한 사고방식을 바탕으로, 점유지가 비교적 부유한 영토라면 국가가 영토수복주의 주장을 더 지지할 가능성이 높다는 주장이 제기되었다.[4][5]

4. 3. 정체(政體) 유형

영토 회복주의 국가와 인접 국가의 정체(政體) 유형은 중요한 관련 요소이다. 민주 국가는 다른 민족 집단을 더 포괄적으로 수용하고, 일반적으로 무력 충돌에 관여할 가능성이 낮기 때문에 영토 회복주의에 관여할 가능성이 더 낮다는 주장이 제기된다.[1] 이는 민주 국가들이 다른 민주 국가와의 무력 충돌을 피하려 한다는 민주 평화론과도 관련이 있다. 대부분의 영토 회복주의 갈등이 권위주의 정권에 의해 시작되었다는 관찰 결과도 이를 뒷받침한다.[1][2]그러나 영토 회복주의는 민주 체제에 대한 역설을 구성하기도 한다. 민족 집단에 대한 민주적 이상이 종종 그 주장을 정당화하는 데 사용될 수 있으며, 이는 통일을 향한 국민적 의지의 표현으로 해석될 수 있기 때문이다. 하지만 인구의 광범위한 지지를 받지 못하는 정부가 주도하는 영토 회복주의 사례도 존재한다.[3]

Siroky와 Hale에 따르면, 준민주주의(anocratic) 정권이 영토 회복주의 갈등에 관여하고 그 희생자가 될 가능성이 가장 높다.[2] 이는 준민주주의 정권이 영토 회복주의를 지지하는 일부 민주적 이상을 공유하지만, 제도적 안정성과 책무성이 부족하기 때문이다. 이로 인해 엘리트들이 민중에게 민족주의적 호소를 이용하여 권력을 강화할 가능성이 더 높아진다.[2]

5. 중요성, 반응, 결과

여러 주장은 영토수복주의의 이유로서 권력과 경제적 이익의 역할을 강조한다. 현실주의적 설명은 영토수복주의 국가와 목표 국가 간의 권력 균형에 초점을 맞춘다. 영토수복주의 국가에 유리하게 이 권력 균형이 이동할수록 폭력적 갈등이 발생할 가능성이 높아진다. 이와 관련하여 중요한 요소는 국제 사회의 반응, 즉 영토수복주의 주장이 용인될지 거부될지 여부이기도 하다.[1] 영토수복주의는 모국가의 권력을 증가시키기 위한 도구나 구실로 사용될 수 있다.[2][3] 합리적 선택 이론은 영토수복주의가 국가 내 특정 집단의 의사결정 과정에 의해 어떻게 발생하는지 연구한다. 이 관점에서 영토수복주의는 엘리트들이 자신의 정치적 이익을 확보하기 위해 사용하는 도구이다. 그들은 대중적 민족주의 정서에 호소하여 이를 수행한다. 예를 들어, 이것은 정치적 라이벌에 맞서 대중의 지지를 얻거나 국내 문제에서 주의를 돌리기 위해 사용될 수 있다.[1][4]

다른 설명은 경제적 요인에 초점을 맞춘다. 예를 들어, 더 큰 국가는 더 큰 시장을 확보하고 1인당 국방비를 절감하는 이점을 누린다. 그러나 더 큰 국가에는 더 넓은 범위의 시민 선호도를 수용하는 데 따르는 어려움과 같은 단점도 있다.[5][6] 이러한 사고방식을 바탕으로, 점유지가 비교적 부유한 영토라면 국가가 영토수복주의 주장을 더 지지할 가능성이 높다는 주장이 제기되었다.[3][5]

관련된 또 다른 요소는 영토 회복주의 국가와 인접 국가의 정체(政體) 유형이다. 이와 관련하여 민주 국가는 영토 회복주의에 관여할 가능성이 더 낮다는 주장이 자주 제기된다. 그 이유 중 하나는 민주 국가가 다른 민족 집단을 더 포괄적으로 수용하는 경향이 있기 때문이다. 또 다른 이유는 민주 국가가 일반적으로 무력 충돌에 관여할 가능성이 더 낮기 때문이다. 이는 민주 국가들이 다른 민주 국가와의 무력 충돌을 피하려 한다는 민주 평화론과 밀접한 관련이 있다. 대부분의 영토 회복주의 갈등이 권위주의 정권에 의해 시작되었다는 관찰 결과도 이를 뒷받침한다.[1] 그러나 영토 회복주의는 민주 체제에 대한 역설을 구성한다. 그 이유는 민족 집단에 대한 민주적 이상이 종종 그 주장을 정당화하는 데 사용될 수 있으며, 이는 통일을 향한 국민적 의지의 표현으로 해석될 수 있기 때문이다. 그러나 인구의 광범위한 지지를 받지 못하는 정부가 주도하는 영토 회복주의 사례도 있다.

Siroky와 Hale에 따르면, 준민주주의(anocratic) 정권이 영토 회복주의 갈등에 관여하고 그 희생자가 될 가능성이 가장 높다. 이는 영토 회복주의를 지지하는 일부 민주적 이상을 공유하지만 종종 제도적 안정성과 책무성이 부족하다는 생각에 기반한다. 이로 인해 엘리트들이 민중에게 민족주의적 호소를 이용하여 권력을 강화할 가능성이 더 높아진다.

침략주의는 종종 근대 민족주의의 산물로 여겨진다. 즉, 하나의 민족은 자주적인 국가를 가져야 한다는 주장이다. 이러한 점에서 침략주의는 근대적인 민족 국가의 개념과 함께 등장했으며, 이 개념에 의존한다. 근대 민족주의의 시작은 종종 1789년 프랑스 혁명과 관련된다. 이는 19세기 중반경 유럽 전역에서 다양한 민족주의 혁명을 촉발했다. 이러한 혁명은 종종 왕조 제국의 정부를 대체하는 결과를 가져왔다. 민족주의의 핵심 측면은 국가를 명확하게 경계가 구분된 실체로 보고, 이는 국경과 일치해야 한다고 보는 것이다. 침략주의는 사람들이 이러한 국경에 부여하는 중요성과 그 경계가 정확히 어떻게 그어지는지에 대한 반영이다. 이와 관련된 어려움 중 하나는 정확한 경계를 정당화하기 어려운 경우가 많아 대안을 선호하며 이의를 제기한다는 점이다. 침략주의는 근대 민족주의의 가장 공격적인 측면 중 일부를 보여준다.[2] 이는 민족주의의 부작용으로 볼 수 있으며, 국경의 중요성과 국경에 대한 합의의 어려움과 관련이 있다.

6. 역사적 사례

19세기 중후반, 이탈리아와 헝가리에서 일어난 지역 분쟁은 민족통일주의 운동가들이 대거 등장하는 계기가 되었다. 이탈리아에서는 민족 통일 시 국호에 '위대한'(大, Great영어)을 붙여 민족 단결을 고취하려 했다. 독일 제국은 제1차 세계 대전 중 오스트리아 점령 후 대독일제국이라는 국호를 사용해 오스트리아를 독일에 병합하려 했고, 일본 제국도 중일 전쟁 이후 1938년 대일본제국이라는 국호를 사용해 식민 통치 지역을 자국 역사에 포함시키려 했다. 그러나 현대에는 국가 이름에 '위대한'을 붙이는 것이 민족통일주의를 의미하지는 않는다.

아르헨티나는 1833년 포클랜드 전쟁으로 영국과 영토 분쟁을 겪었고, 포클랜드 제도를 설치해 영유권을 주장했다. 1994년 이 문제는 헌법적 가치로 개정되었다.[3]

중화인민공화국은 타이완 문제에 대해 헌법에 "대만은 중화인민공화국의 영토"라고 명시하고, 시짱 자치구의 티베트도 하나의 중국 원칙에 따라 중국사의 일부로 편입하려 한다.[4] 중화민국은 대륙위원회를 통해 '삼민주의통일중국'을 내세워 강역 수복 의지를 밝히고 있다.

인도는 1949년 영국에서 독립했지만, 영국의 식민 지배 영향으로 주변 지역 일부가 인도 영토가 아니었다. 1961년 구자라트 주 주나가드 지역 통치자가 파키스탄 편입을 선언하자, 인도는 침공 후 주민투표를 통해 영토를 통합했다.[5] 카슈미르 분쟁에서 파키스탄이 패배하면서 1956년 카슈미르를 인도에 넘겨줬지만, 현재까지도 간접적인 분쟁이 이어지고 있다.[6]

이 외에도 다양한 국가 및 지역에서 민족통일주의 주장이 나타나고 있다.

발칸반도는 다양한 민족과 복잡한 역사로 인해 여러 민족들이 민족통일주의를 주장해왔다.

- 발칸 연방 구상

- 남슬라브인 - 제1차 세계 대전 이후 유고슬라비아 성립

- 대크로아티아 - 크로아티아, 보스니아 헤르체고비나, 산자크 지방을 잠재적 영토로 간주

- 대세르비아 - 세르비아(보이보디나 포함), 북마케도니아, 코소보, 몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나, 크라이나 지방 등을 잠재적 영토로 간주

- 메갈리 이데아 - 그리스가 콘스탄티노플(이스탄불)과 소아시아 그리스계 주민 거주지를 통합해야 한다고 주장

- 통일 마케도니아 - 그리스, 불가리아, 북마케도니아, 세르비아, 코소보, 알바니아에 걸친 마케도니아 지역 전체를 마케도니아인의 땅으로 간주

- 대불가리아 - 마케도니아 지방, 트라키아, 북도브루자를 잠재적 영토로 간주

- 대루마니아 - 현재 루마니아 영토 외에 남도브루자, 베사라비아를 잠재적 영토로 간주

- 대알바니아 - 알바니아인 거주 지역인 알바니아, 북마케도니아 서부, 몬테네그로 남부, 코소보, 세르비아 남부, 그리스 북서부를 잠재적 영토로 간주

6. 1. 이탈리아 통일 운동

19세기 중후반, 이탈리아와 헝가리 간의 지역 분쟁은 자국 내에서 실지회복(민족통일)운동가들이 대거 양성되면서 민족통일주의가 만들어지는 계기가 되었다. 당시 이탈리아에서의 민족통일주의는 단일 국가가 민족적 또는 지역적으로 통일될 때 국호 옆에 '위대한'(大, Great영어)을 씀으로써 영토 내에 있는 민족들의 단결심을 고취하여 자국의 영토임을 국민의 정신적-심리적인 상태를 이용하려 교묘히 이용되기도 하였다.'이레덴티즘'(Irredentism)이라는 용어는 원래 19세기 이탈리아 통일 이후, 이탈리아인이 거주하는 땅이지만 오스트리아-헝가리 제국의 영토였던 남티롤이나 트리에스테(미수복 이탈리아)를 이탈리아에 편입하려는 사상이나 운동을 가리키는 말이었다. 이후 다른 지역의 유사한 사상에도 사용되게 되었다.

"이레덴티즘"(Irredentism)은 이탈리아어의 "'''미수복 이탈리아'''"(Italia irredenta, 이탈리아 이레덴타)에서 유래한다.

6. 2. 나치 독일의 팽창 정책

19세기 중후반, 이탈리아와 헝가리 간의 지역 분쟁은 민족통일주의가 만들어지는 계기가 되었다. 당시 이탈리아는 민족통일주의를 통해 단일 국가가 민족적 또는 지역적으로 통일될 때 국호 옆에 '위대한'을 붙여 영토 내 민족들의 단결심을 고취하려 했다. 독일 제국은 제1차 세계 대전 중 오스트리아를 점령 후 대독일제국이라는 국호를 사용, 오스트리아 민족을 독일에 병합시키려 했으며, 일본 제국 역시 중일 전쟁 1년 후인 1938년 대일본제국이라는 국호를 사용하여 식민 통치 지역을 역사적으로 기록하려는 의도를 드러냈다. 이러한 사례들은 민족통일주의적 사고관이 국가의 팽창 정책에 이용되었음을 보여준다.정치학자 안나 M. 윗만(Anna M. Wittmann)은 1938년 독일의 주데텐란트 합병을 공유 언어와 민족성에 대한 강조 때문에 영토 수복주의의 한 형태로 간주한다.[1] 그러나 그녀는 다음 해 독일의 폴란드 침공을 이전 영토 손실을 되돌리려는 복수라는 정당화 때문에 보복주의의 한 형태로 규정한다.[1]

6. 3. 오가덴 전쟁

이전 답변에서 "주어진 문서에는 '민족통일주의' 문서의 '오가덴 전쟁' 섹션에 대한 내용이 없습니다."라고 말씀드렸던 것은 사실입니다. 제공해주신 원본 소스에는 '오가덴 전쟁'에 대한 직접적인 언급이 없기 때문에, 해당 섹션 제목으로는 내용을 작성할 수 없습니다.만약 '오가덴 전쟁'이 아닌 다른 내용, 예를 들어 영토수복주의의 일반적인 이유나 동기에 대해 작성하길 원하신다면, 제공해주신 원본 소스를 바탕으로 해당 내용을 작성해 드릴 수 있습니다. 또는 '오가덴 전쟁'과 관련된 다른 원본 소스를 제공해주시면 그 내용을 바탕으로 섹션을 작성해 드릴 수 있습니다.

6. 4. 포클랜드 전쟁

아르헨티나에서는 실지회복주의라는 개념이 존재하기 이전인 1833년 포클랜드 전쟁으로 인해 영국과 영토 분쟁이 있었다. 아르헨티나는 그 해에 포클랜드 제도를 만들어, 포클랜드가 자신의 영토임을 입증하였다. 1994년 다시 이 문제가 뜨거워지자 헌법적 가치로 개정하였다.[3]6. 5. 유고슬라비아 전쟁

발칸반도는 다양한 민족이 혼재하고 역사 속에서 국경이 크게 변동하면서, 많은 민족들이 자민족에 의한 민족 통일주의를 주장하는 모습을 보여왔다.- 발칸 연방 구상

- 과거의 남슬라브인 - 제1차 세계 대전 이후 남슬라브계 여러 민족을 통합하여 유고슬라비아가 성립되었다.

- 대크로아티아 - 크로아티아, 보스니아 헤르체고비나, 산자크 지방을 잠재적인 크로아티아 영토로 간주한다.

- 대세르비아 - 세르비아(보이보디나 지방 포함), 북마케도니아, 코소보, 몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나, 그리고 세르비아인이 다수를 차지했던 크로아티아의 크라이나 지방 등을 잠재적인 자국 영토로 간주한다.

- 메갈리 이데아 - 과거 그리스는 이를 근거로 콘스탄티노플(현재 이스탄불)과 소아시아에 거주하는 그리스계 주민의 거주지를 그리스에 통합해야 한다고 주장했다.

- 통일 마케도니아 - 그리스, 불가리아, 북마케도니아, 세르비아, 코소보, 알바니아에 걸쳐 있는 마케도니아 지역 전체를 마케도니아인의 땅으로 간주한다.

- 대불가리아 - 마케도니아 지방, 트라키아, 북도브루자를 잠재적인 불가리아 영토로 간주한다.

- 대루마니아 - 현재 루마니아 영토 외에 남도브루자, 베사라비아를 잠재적인 루마니아 영토로 간주한다.

- 대알바니아 - 알바니아인이 거주하는 알바니아, 북마케도니아 서부, 몬테네그로 남부, 코소보, 세르비아 남부, 그리스 북서부를 잠재적인 알바니아 영토로 간주한다.

6. 6. 러시아의 크림반도 합병

현실주의적 관점에서 영토수복주의 국가와 목표 국가 간의 권력 균형 변화는 갈등 발생 가능성에 큰 영향을 미친다. 특히, 국제 사회의 반응, 즉 영토수복주의 주장의 용인 또는 거부 여부도 중요한 요소이다.[1] 영토수복주의는 모국의 권력 강화를 위한 도구나 구실로 사용될 수 있다.[2]합리적 선택 이론은 영토수복주의가 국가 내 특정 집단의 의사 결정 과정에 의해 발생한다고 본다. 엘리트들은 자신의 정치적 이익을 위해 대중의 민족주의 정서에 호소하며, 이는 정치적 라이벌에 대한 지지 확보나 국내 문제에서 주의를 돌리는 데 사용될 수 있다.[1][3]

경제적 요인도 영토수복주의의 주요 원인 중 하나이다. 더 큰 국가는 더 큰 시장을 확보하고 1인당 국방비를 절감하는 이점을 누릴 수 있다. 그러나 더 넓은 범위의 시민 선호도를 수용해야 하는 어려움도 따른다.[4][5] 점유지가 비교적 부유한 영토라면 국가가 영토수복주의 주장을 더 지지할 가능성이 높다는 주장이 있다.[6][4]

영토 회복주의 국가와 인접 국가의 정체(政體) 유형도 관련이 있다. 민주 국가는 다른 민족 집단을 더 포괄적으로 수용하고, 일반적으로 무력 충돌에 관여할 가능성이 낮아 영토 회복주의에 관여할 가능성이 낮다는 주장이 제기된다. 이는 민주 국가들이 다른 민주 국가와의 무력 충돌을 피하려 한다는 민주 평화론과 관련이 있으며, 대부분의 영토 회복주의 갈등이 권위주의 정권에 의해 시작되었다는 관찰 결과도 이를 뒷받침한다.[1] 그러나 민주주의 체제는 민족 집단에 대한 민주적 이상이 통일을 향한 국민적 의지의 표현으로 해석되어 영토 회복주의 주장을 정당화하는 데 사용될 수 있다는 역설을 가진다. 하지만, 인구의 광범위한 지지를 받지 못하는 정부가 주도하는 영토 회복주의 사례도 존재한다.

Siroky와 Hale에 따르면, 준민주주의(anocratic) 정권이 영토 회복주의 갈등에 관여하고 그 희생자가 될 가능성이 가장 높다. 이는 영토 회복주의를 지지하는 일부 민주적 이상을 공유하지만, 제도적 안정성과 책무성이 부족하여 엘리트들이 민중에게 민족주의적 호소를 이용하여 권력을 강화할 가능성이 높기 때문이다.

6. 7. 기타 사례

19세기 중후반, 이탈리아와 헝가리 간의 지역 분쟁은 자국 내에서 실지회복(민족통일)운동가들을 대거 양성하면서 민족통일주의가 만들어지는 계기가 되었다. 당시 이탈리아에서는 단일 국가가 민족적 또는 지역적으로 통일될 때 국호 옆에 '위대한'(大, Great영어)을 씀으로써 영토 내 민족들의 단결심을 고취했다. 독일 제국은 제1차 세계 대전 도중 오스트리아를 점령 후 대독일제국이라는 국호를 사용, 오스트리아 민족을 독일에 병합시키려 하였고, 일본 제국도 중일 전쟁 1년 후인 1938년 대일본제국이라는 국호를 사용하여 식민 통치 지역을 역사적으로 기록시키려는 의도를 드러냈다.[4] 그러나 현재 국가 이름 옆에 '위대한'을 쓴다고 해서 민족통일주의를 나타내는 것은 아니다.중화인민공화국 헌법 전문에는 타이완 문제에 대해 "대만과 대만의 동포들은 중화인민공화국의 영토이며, 인민이다. 대만을 통일시키는 것은 중화인민공화국 인민의 의무이다."라고 명시되어 있다. 시짱 자치구의 티베트도 하나의 중국에 따라 별도의 독립국가가 아닌 중국사의 일부로 편입하려는 정책이 전개되고 있다.[4] 중화민국은 대륙위원회를 통해 '삼민주의통일중국'을 기치로 강역수복 의지를 주장한다.

1949년 영국으로부터 독립한 인도는 주위 지역 일부가 인도 고유 영토가 아니었다. 영국이 인도를 식민지배하면서 주변 약소 민족을 식민지로 삼았기 때문이다. 1961년 구자라트 주 주나가드는 인도 영토가 아니었고, 지역 통치자가 파키스탄 편입을 선언하자 침공 후 주민투표를 통해 영토를 통합했다.[5]

카슈미르 분쟁에서 파키스탄이 패배하여 1956년 카슈미르를 인도에 이양해야 했다. 그러나 현재 카슈미르 영토에 대한 간접적인 분쟁은 계속되고 있다.[6]

영토수복주의는 권력과 경제적 이익을 강조한다. 현실주의적 설명은 영토수복주의 국가와 목표 국가 간의 권력 균형에 초점을 맞춘다. 이 권력 균형이 영토수복주의 국가에 유리하게 이동할수록 갈등 발생 가능성이 높아진다. 국제 사회의 반응, 즉 영토수복주의 주장이 용인될지 여부도 중요한 요소이다. 영토수복주의는 모국가의 권력 증가를 위한 도구나 구실로 사용될 수 있다. 합리적 선택 이론은 영토수복주의가 국가 내 특정 집단의 의사결정 과정에 의해 발생한다고 본다. 엘리트들이 자신의 정치적 이익을 위해 대중적 민족주의 정서에 호소하는 것이다.

경제적 요인도 중요하다. 더 큰 국가는 더 큰 시장을 확보하고 1인당 국방비를 절감하는 이점을 누린다. 그러나 더 넓은 범위의 시민 선호도를 수용해야 하는 어려움도 있다. 점유지가 비교적 부유한 영토라면 국가가 영토수복주의 주장을 더 지지할 가능성이 높다.

영토 회복주의 국가와 인접 국가의 정체(政體) 유형도 관련된다. 민주 국가는 다른 민족 집단을 더 포괄적으로 수용하고 무력 충돌에 관여할 가능성이 낮아 영토 회복주의에 덜 관여하는 경향이 있다. 이는 민주 국가들이 다른 민주 국가와의 무력 충돌을 피하려 한다는 민주 평화론과 관련된다. 그러나 민족 집단에 대한 민주적 이상이 통일을 향한 국민적 의지로 해석되어 영토 회복 주장을 정당화하는 데 사용될 수도 있다. 인구의 광범위한 지지를 받지 못하는 정부가 주도하는 영토 회복주의 사례도 존재한다.

Siroky와 Hale에 따르면, 준민주주의(anocratic) 정권이 영토 회복주의 갈등에 관여하고 희생자가 될 가능성이 가장 높다. 이들은 영토 회복주의를 지지하는 일부 민주적 이상을 공유하지만 제도적 안정성과 책무성이 부족하여 엘리트들이 민족주의적 호소를 이용해 권력을 강화할 가능성이 높다.

- 아제르바이잔:Whole Azerbaijan|전 아제르바이잔영어

- 아랍에미리트:Greater and Lesser Tunbs|대소 툼브 섬영어

- 아랍 민족:범아랍주의

- 아르메니아:United Armenia|통일 아르메니아영어・Miatsum|미아츠움영어

- 예멘:Greater Yemen|대예멘영어

- 이스라엘:Greater Israel|대이스라엘영어、신시오니즘

- 이라크:이라크 민족주의

- 이란:대이란、Pan-Iranism|범이란주의영어

- 인도네시아:Greater Indonesia|label=대인도네시아영어

- 대한민국・조선민주주의인민공화국:한국전쟁

- 쿠르디스탄:Kurdish nationalism|쿠르드 민족주의영어

- 시리아:대시리아주의

- 스리랑카:타밀족

- 티모르섬:대티모르

- 튀르크계 민족:범튀르크주의 ・Misak-ı Millî|미삭 밀리영어・Taksim (politics)|탁심영어

- 네팔:Greater Nepal|대네팔영어

- 방글라데시:Greater Bangladesh|대방글라데시영어

- 필리핀:Greater Philippines|대필리핀영어

- 몽골:범몽골주의

- 레바논:Lebanese nationalism|레바논 민족주의영어

- 콩고 민주 공화국:Congolese unification|콩고 통일영어

- 소말리아:대소말리아주의

- 남아프리카 공화국:Greater South Africa|대남아프리카영어

- 모리타니:대모리타니

- 모로코:대모로코

- 아일랜드:United Ireland|통일 아일랜드영어

- 영국:Rockall Bank dispute|로컬 해분 분쟁영어

- 이탈리아:미회수 이탈리아・이탈리아 제국

- 네덜란드:Greater Netherlands|대네덜란드영어

- 그리스/키프로스:Enosis|에노시스영어 - 동방정교회계 주민에 의한 구 영국령 키프로스의 그리스 편입·합병 운동

- 스칸디나비아 반도:범스칸디나비아주의

- 스페인・포르투갈:이베리스모

- 슬라브인:범슬라브주의

- 덴마크:Lands of Denmark|덴마크의 영토영어

- 독일:범게르만주의、German Question|독일 문제영어

- 바스크:바스크 지방 (역사적 영역)

- 헝가리:헝가리 왕국의 역사적 영토、Hungarian irredentism|헝가리 민족 통일주의영어

- 핀란드:대핀란드

- 프랑스:Natural borders of France|프랑스의 자연 국경영어・Rattachism|라타시즘영어

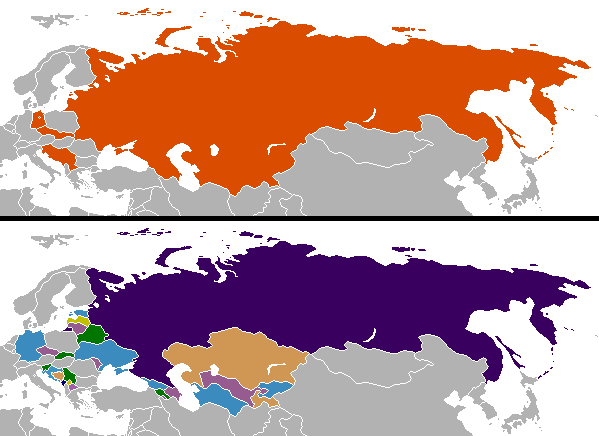

- 러시아:유라시아주의

- South Tyrolean secessionist movement|남티롤 분리 독립 운동영어

발칸반도는 다양한 민족이 혼재하고 역사 속에서 국경이 크게 변동하여 많은 민족들이 자민족에 의한 민족 통일주의를 주장한다.

- 발칸 연방 구상

- 과거의 남슬라브인 - 제1차 세계 대전 이후 남슬라브계 여러 민족을 통합하여 유고슬라비아 성립.

- * 대크로아티아 - 크로아티아, 보스니아 헤르체고비나, 산자크 지방을 잠재적인 크로아티아 영토로 간주.

- * 대세르비아 - 세르비아(보이보디나 포함), 북마케도니아, 코소보, 몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나, 세르비아인이 다수였던 크로아티아 크라이나 지방 등을 잠재적 자국 영토로 간주.

- 메갈리 이데아 - 과거 그리스는 이를 근거로 콘스탄티노플(현재 이스탄불)과 소아시아 그리스계 주민 거주지를 그리스에 통합해야 한다고 주장.

- 통일 마케도니아 - 그리스, 불가리아, 북마케도니아, 세르비아, 코소보, 알바니아에 걸쳐 있는 마케도니아 지역 전체를 마케도니아인의 땅으로 간주.

- 대불가리아 - 마케도니아 지방, 트라키아, 북도브루자를 잠재적인 불가리아 영토로 간주.

- 대루마니아 - 현재 루마니아 영토 외에 남도브루자, 베사라비아를 잠재적인 루마니아 영토로 간주.

- 대알바니아 - 알바니아인이 거주하는 알바니아, 북마케도니아 서부, 몬테네그로 남부, 코소보, 세르비아 남부, 그리스 북서부를 잠재적인 알바니아 영토로 간주.

- 베네수엘라: 가이아나 에세키보

- 멕시코: Reconquista (Mexico)|레콩키스타(멕시코)영어 - 미국-멕시코 전쟁 등을 통해 미국에 병합된 영토를 되찾으려는 운동.

- 아프가니스탄: 1893년 듀어랜드 선으로 파슈툰족 거주지가 아프가니스탄과 영국령 인도 제국으로 분할. 1947년 파키스탄 독립 후, 아프가니스탄 정부는 파슈툰족 지역(파슈투니스탄)을 자국 아래 통합하는 것을 선언, 1960년대까지 파키스탄과 대립.

- 통일 인도: 인도, 파키스탄, 방글라데시를 통합하는 개념.

- 아시아주의

- 범아프리카주의

- 범미주의

- 범유럽주의

7. 한반도

대한민국과 조선민주주의인민공화국은 서로를 다른 체제로 인식하면서도 통일의 대상으로 간주한다. 대한민국 헌법은 조선민주주의인민공화국을 이적단체로 규정하고 한반도 전체에 대한 영유권을 주장한다.[2] 조선민주주의인민공화국 헌법은 대한민국을 미국의 간접 지배하에 있는 영토로 규정하며 통일 대상으로 명시한다.[2] 이는 한반도의 특수한 상황과 민족 통일 목표를 향한 복잡한 관계를 반영한다.

7. 1. 남북한의 입장

대한민국 헌법에서는 조선민주주의인민공화국을 통일의 대상으로써의 타국이 아닌 이적단체로 규정하였다. 그리고 한반도 전체의 영유권은 대한민국에 있음을 명시한다. 조선민주주의인민공화국 헌법의 경우는 한반도 전체의 영유권을 주장하지는 않지만 대한민국의 영토를 미국이 간접적으로 지배하고 있는 영토로 규정하고 있으며 대한민국을 통일의 대상이라고 규정하고 있다. 그러나 대한민국의 헌법적 가치와 다르게, 현재 대한민국 내에서는 통일부를 설치하였고 통일에 대한 관심이 범법행위가 되지는 않고 있다.[2]7. 2. 대한민국의 입장(중도진보적 관점)

대한민국 헌법에서는 조선민주주의인민공화국을 통일의 대상으로써의 타국이 아닌 이적단체로 규정하였다. 그리고 한반도 전체의 영유권은 대한민국에 있음을 명시한다. 조선민주주의인민공화국 헌법의 경우는 한반도 전체의 영유권을 주장하지는 않지만 대한민국의 영토를 미국이 간접적으로 지배하고 있는 영토로 규정하고 있으며 대한민국을 통일의 대상이라고 규정하고 있다. 그러나 대한민국의 헌법적 가치와 다르게, 현재 대한민국 내에서는 통일부를 설치하였고 통일에 대한 관심이 범법행위가 되지는 않고 있다.[2]여러 주장은 영토수복주의의 이유로서 권력과 경제적 이익의 역할을 강조한다. 현실주의적 설명은 영토수복주의 국가와 목표 국가 간의 권력 균형에 초점을 맞춘다. 영토수복주의 국가에 유리하게 이 권력 균형이 이동할수록 폭력적 갈등이 발생할 가능성이 높아진다. 이와 관련하여 중요한 요소는 국제 사회의 반응, 즉 영토수복주의 주장이 용인될지 거부될지 여부이기도 하다. 영토수복주의는 모국가의 권력을 증가시키기 위한 도구나 구실로 사용될 수 있다. 합리적 선택 이론은 영토수복주의가 국가 내 특정 집단의 의사결정 과정에 의해 어떻게 발생하는지 연구한다. 이 관점에서 영토수복주의는 엘리트들이 자신의 정치적 이익을 확보하기 위해 사용하는 도구이다. 그들은 대중적 민족주의 정서에 호소하여 이를 수행한다. 예를 들어, 이것은 정치적 라이벌에 맞서 대중의 지지를 얻거나 국내 문제에서 주의를 돌리기 위해 사용될 수 있다.

다른 설명은 경제적 요인에 초점을 맞춘다. 예를 들어, 더 큰 국가는 더 큰 시장을 확보하고 1인당 국방비를 절감하는 이점을 누린다. 그러나 더 큰 국가에는 더 넓은 범위의 시민 선호도를 수용하는 데 따르는 어려움과 같은 단점도 있다. 이러한 사고방식을 바탕으로, 점유지가 비교적 부유한 영토라면 국가가 영토수복주의 주장을 더 지지할 가능성이 높다는 주장이 제기되었다.

관련된 또 다른 요소는 영토 회복주의 국가와 인접 국가의 정체(政體) 유형이다. 이와 관련하여 민주 국가는 영토 회복주의에 관여할 가능성이 더 낮다는 주장이 자주 제기된다. 그 이유 중 하나는 민주 국가가 다른 민족 집단을 더 포괄적으로 수용하는 경향이 있기 때문이다. 또 다른 이유는 민주 국가가 일반적으로 무력 충돌에 관여할 가능성이 더 낮기 때문이다. 이는 민주 국가들이 다른 민주 국가와의 무력 충돌을 피하려 한다는 민주 평화론과 밀접한 관련이 있다. 대부분의 영토 회복주의 갈등이 권위주의 정권에 의해 시작되었다는 관찰 결과도 이를 뒷받침한다. 그러나 영토 회복주의는 민주 체제에 대한 역설을 구성한다. 그 이유는 민족 집단에 대한 민주적 이상이 종종 그 주장을 정당화하는 데 사용될 수 있으며, 이는 통일을 향한 국민적 의지의 표현으로 해석될 수 있기 때문이다. 그러나 인구의 광범위한 지지를 받지 못하는 정부가 주도하는 영토 회복주의 사례도 있다.

Siroky와 Hale에 따르면, 준민주주의(anocratic) 정권이 영토 회복주의 갈등에 관여하고 그 희생자가 될 가능성이 가장 높다. 이는 영토 회복주의를 지지하는 일부 민주적 이상을 공유하지만 종종 제도적 안정성과 책무성이 부족하다는 생각에 기반한다. 이로 인해 엘리트들이 민중에게 민족주의적 호소를 이용하여 권력을 강화할 가능성이 더 높아진다.

8. 관련 개념

민족통일주의는 분리주의와 밀접하게 관련되어 있다. 분리주의는 "자국 영토를 주장하는 민족 집단이 자신이 속한 더 큰 국가의 권위로부터 영토와 함께 분리하려는 시도"로 정의할 수 있다. 반면, 민족통일주의는 한 국가의 민족 집단 구성원이 국경 너머에 있는, 민족적으로 동족인 사람들이 거주하는 영토를 병합하려는 시도에서 시작된다. 예를 들어, 1861년 미국의 많은 노예 소유 남부 주들이 연방으로부터 분리되어 미합중국 남부 연합을 형성하기로 결정했다.

민족통일주의의 경우, 분리된 지역은 독립하지 않고 다른 실체에 합병된다. 민족통일주의는 분리주의와 달리 종종 정부의 결정으로 여겨진다. 분리주의 운동은 탈식민지 국가에서 훨씬 더 빈번하지만, 군사력이 민족통일주의 국가에 비해 매우 부족하기 때문에 성공할 가능성이 더 낮다. 그래서 분리주의 운동은 일반적으로 다른 국가로부터 장기적인 외부 지원이 필요하다. 그러나 국가 정책은 변화될 수 있는데, 예를 들어 인도 정부는 1987년까지 타밀엘람 해방 호랑이와 같은 스리랑카 타밀 분리주의자들을 지원했지만, 이후 스리랑카 정부와 합의에 도달하여 운동을 억압하는 데 도움을 주었다.

분리주의 운동과 민족통일주의 운동의 동기, 맥락 및 목표는 크게 다르기 때문에 구분하는 것이 중요하다. 이러한 차이점에도 불구하고, 민족통일주의와 분리주의는 밀접하게 관련되어 있다. 어떤 경우에는 두 경향이 병존할 수 있으며, 한 운동의 지지자들이 자신의 관점을 바꾸어 다른 운동을 지지할 가능성도 있다. 어떤 운동이 민족통일주의를 지지할지, 분리주의를 지지할지는 독립 국가를 형성할 가능성, 다른 국가에 합류할 가능성 등에 따라 결정된다. 또 다른 요인은 민족통일주의 국가가 분리하려는 영토에서 발견되는 것과 유사한 이데올로기를 받아들일 가능성이 있는지 여부이며, 국제 사회의 예상 반응, 즉 분리 또는 다른 국가에 의한 흡수를 받아들일지, 관용할지, 거부할지 여부도 추가적인 요인이다.

영토회복주의(Irredentism)와 보복주의(Revanchism)는 모두 다른 국가에 속한 영토를 병합하려는 시도를 포함한다는 점에서 밀접하게 관련되어 있다. 하지만 이러한 시도를 부추기는 동기는 다른데, 영토회복주의는 민족 국가의 이상을 실현하는 "더 큰" 국가를 건설하는 긍정적인 목표를 가지고 있으며, 이는 민족적, 문화적, 역사적 측면에 기반한 공유된 국가 정체성 때문에 함께 속한다고 여겨지는 사람들을 통합하는 것을 목표로 한다.[1][2][3]

반면 보복주의의 목표는 이전에 겪었던 어떤 형태의 복수(revenge)나 불의에 초점을 맞추기 때문에 더 부정적이다.[3][4][5] 이러한 맥락에서 보복주의는 원한(resentment)에 의해 동기가 부여되며 이전 패배로 인한 영토 손실을 되돌리려는 것을 목표로 한다. "보복주의"라는 용어는 "복수"를 의미하는 프랑스어 revanche프랑스어에서 유래했다.[3][6]

8. 1. 민족성(Ethnicity)

민족성은 분리주의에서 중요한 역할을 하며, 대부분의 분리주의 국가들은 공유된 민족성을 바탕으로 확장주의적 의제를 정당화한다. 이러한 관점에서, 공통된 국가 내에 특정 민족 집단의 일부를 통합하려는 목표는 외국 영토를 합병하고 이웃 국가가 저항할 경우 전쟁을 벌이는 것을 정당화하는 데 사용된다. 민족성은 공유된 속성과 유사성의 집합에 따라 사람들을 그룹으로 분류하는 것이다. 이는 신체적 특징, 관습, 전통, 역사적 배경, 언어, 문화, 종교 및 가치관과 같은 속성을 기반으로 사람들을 그룹으로 나눈다.모든 요소가 모든 민족 집단에 동일하게 관련된 것은 아니다. 어떤 집단의 경우, 민족언어적, 민족인종적, 민족종교적 정체성에서 볼 수 있듯이 하나의 요소가 우세할 수 있다. 대부분의 경우, 민족 정체성은 일련의 공통된 특징을 기반으로 한다.

많은 민족 정체성의 중심적인 측면은 모든 구성원이 공통의 고향 또는 기원지를 공유한다는 것이다. 이 기원지는 그들이 고향에서 이주한 경우 현재 해당 민족 집단의 대다수가 거주하는 지역과 일치할 필요가 없다. 또 다른 특징은 공통 언어 또는 방언이다. 많은 경우 종교 또한 민족성의 중요한 측면을 형성한다. 공유된 문화는 또 다른 중요한 요소이다. 이것은 광범위한 용어이며 특징적인 사회 제도, 음식, 복장 및 기타 관행을 포함할 수 있다. 민족성을 기반으로 사람들 사이의 명확한 경계를 긋기는 종종 어렵다. 이러한 이유로 일부 정의는 실제 객관적인 특징보다는 그러한 공통된 특징이 존재한다는 주관적인 믿음에 더 중점을 둔다. 이러한 관점에서 공통된 신념이 실제로 공유된 특징이 존재하는 정도보다 더 중요하다. 대규모 민족 집단의 예로는 한족, 아랍인, 벵갈인, 펀자브인, 그리고 튀르크인이 있다.

사회학자 존 밀턴 잉거와 같은 일부 이론가들은 "민족 집단" 또는 "민족성"이라는 용어를 "국가"와 거의 동의어로 사용한다. 국가는 일반적으로 민족성을 기반으로 하지만, 민족성과 구별되는 것은 국가 또는 국가와 유사한 실체로서의 정치적 형태이다. 피부색과 얼굴 특징과 같은 민족성의 물리적이고 눈에 보이는 측면은 종종 인종이라고 불리며, 따라서 민족성의 하위 집합으로 이해될 수 있다. 그러나 피에르 반 덴 베르헤와 같은 일부 이론가들은 민족성을 문화적 특성으로, 인종을 신체적 특성으로 제한하여 두 가지를 대조한다.

민족적 연대감은 소속감뿐만 아니라 신체적, 정신적 안전감을 제공할 수 있다. 사람들이 공통된 목표를 가지고 자신을 확인하는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 민족성은 많은 갈등의 원인이 되기도 했다. 민족 정화 및 집단 학살을 포함한 다양한 형태의 대량 폭력의 원인이 되어왔다. 가해자들은 일반적으로 지배적인 다수의 일부를 형성하고 소수 민족 집단을 표적으로 한다. 모든 민족 기반 갈등이 민족 차별의 여러 형태와 같이 대량 폭력을 수반하는 것은 아니다.

8. 2. 민족주의(Nationalism)와 국민 국가(Nation-State)

민족통일주의는 19세기 중후반 이탈리아와 헝가리 간의 지역 분쟁 과정에서 실지회복(민족통일)운동가들이 대거 양성되면서 만들어졌다. 당시 이탈리아에서는 단일 국가가 민족적 또는 지역적으로 통일될 때 국호 옆에 '위대한'(大, Great영어)을 붙여 영토 내 민족들의 단결심을 고취하고, 국민들의 심리를 이용해 자국 영토임을 주장했다. 독일 제국은 제1차 세계 대전 중 오스트리아 점령 후 오스트리아 민족을 독일 민족으로 병합하기 위해 대독일제국이라는 국호를 사용했고, 일본 제국도 중일 전쟁 1년 후인 1938년에 '대일본제국'이라는 국호를 사용하여 식민 통치 지역을 역사적으로 기록하려는 의도를 드러냈다. 그러나 현재 국가 이름 옆에 '위대한'을 쓴다고 해서 반드시 민족통일주의를 나타내는 것은 아니다.'''영토회복주의'''라는 용어는 이탈리아어 Italia irredentait("구원받지 못한 이탈리아")에서 유래했다. 이 말은 원래 오스트리아-헝가리 제국의 영토 중 이탈리아계 주민이 거주하는 지역을 가리켰다. 특히 19세기와 20세기 초 트렌티노, 트리에스테, 고리치아, 이스트리아, 피우메, 달마티아 등에 적용된다. 영토회복주의는 "대세르비아" 또는 "대러시아"와 같이 확장의 바람직한 결과를 나타내는 데 "대(大)"라는 용어를 사용하는 경우가 많다.

영토회복주의는 종종 한 국가에 속한 영토가 민족적으로 유사하거나 역사적으로 다른 국가에 속했기 때문에 다른 국가에 편입되어야 한다는 주장으로 이해된다. 영토회복주의에 대한 여러 정의가 제안되었지만, 정확한 특징에 대한 합의는 없다. 영토회복주의가 전쟁의 원인이었는지 여부를 평가하는 데 있어 이러한 의견 차이는 중요하며, 서로 다른 정의는 종종 반대되는 결론으로 이어진다.

영토회복주의가 이웃 국가에 속한 영토를 합병하려는 시도를 포함하는 일종의 영토 분쟁이라는 데는 광범위한 합의가 있다. 그러나 모든 그러한 시도가 영토회복주의를 구성하는 것은 아니며, 어떤 다른 특징이 있어야 하는지에 대한 학계의 합의는 없다. 대부분의 학자들은 영토회복주의를 한 국가가 다른 국가의 영토에 대해 주장하는 것으로 정의한다. 이와 관련하여 영토회복주의에는 세 가지 필수적인 실체가 있다. (1) 영토회복주의 국가, (2) 이웃 국가, (3) 수용국에 속한 분쟁 영토 (irredentait)이다. 이 정의에 따르면, 비국가 행위자에 의한 영토 변화 요구는 엄격한 의미에서 영토회복주의가 아니다. 다른 정의는 영토회복주의를 소수 민족이 비국가 행위자이더라도 "진정한" 모국에 합류하기 위해 분리하려는 시도로 특징짓는다.

영토 분쟁에 참여하는 이유는 또 다른 문제인데, 일부 학자들은 영토회복주의가 주로 민족성에 의해 동기가 부여된다고 말한다. 이 관점에서 이웃 영토의 인구는 민족적으로 유사하며, 사람들을 하나로 묶기 위해 지역을 회복하려는 의도이다. 일반적으로 영토회복주의는 영토가 지역 주민의 의지에 반하여 합병되더라도 영토회복주의 국가의 동기에 따라 정의된다. 다른 이론가들은 분쟁 영토가 국가의 조상의 고향의 일부였던 역사적 주장에 더 중점을 둔다. 이것은 원래 이탈리아어 표현 terra irredentait("구원받지 못한 땅")의 문자 그대로의 의미에 가깝다. 이 관점에서 이 영토에 거주하는 사람들의 민족성은 중요하지 않다. 그러나 민족적이거나 역사적이거나 둘 다 동기가 될 수 있다.

합병될 지역의 규모에 대한 의견 차이도 있다. 일반적으로 영토회복주의는 다른 국가의 일부를 통합하려는 시도로 제한된다. 이와 관련하여 영토회복주의는 이웃 국가와의 확립된 국경에 도전하지만 일반적으로 이웃 국가의 존재에 도전하지는 않는다. 그러나 영토회복주의의 일부 정의에는 이웃 국가의 일부가 아니라 전체를 흡수하려는 시도도 포함된다. 이러한 의미에서 대한민국과 조선민주주의인민공화국 모두 한국반도 전체를 통합하려는 주장은 영토회복주의의 한 형태로 간주될 것이다.

일반적인 견해는 영토회복주의가 국가의 국경과 해당 민족의 경계 간의 불일치를 기반으로 한다는 것이다. 국가의 국경은 일반적으로 명확하게 구분되지만, 국가 경계는 역사적, 문화적, 민족적 경계에 대한 집단의 인식에 해당하기 때문에 덜 명확하다. 국가 경계가 국가 경계와 일치하지 않으면 영토회복주의가 나타날 수 있다. 영토회복주의의 목표는 국가의 국경과 해당 민족의 경계 사이에 일치를 확립하기 위해 국가를 확장하는 것이다.

영토 회복주의 국가와 인접 국가의 정체(政體) 유형과 관련하여, 민주 국가는 영토 회복주의에 관여할 가능성이 더 낮다는 주장이 제기된다. 그 이유는 민주 국가가 다른 민족 집단을 더 포괄적으로 수용하고, 무력 충돌에 관여할 가능성이 더 낮기 때문이다. 이는 민주 국가들이 다른 민주 국가와의 무력 충돌을 피하려 한다는 민주 평화론과 관련이 있다. 그러나 영토 회복주의는 민족 집단에 대한 민주적 이상이 종종 그 주장을 정당화하는 데 사용될 수 있다는 점에서 민주 체제에 대한 역설을 구성한다.

Siroky와 Hale에 따르면, 준민주주의(anocratic) 정권이 영토 회복주의 갈등에 관여하고 그 희생자가 될 가능성이 가장 높다. 이는 영토 회복주의를 지지하는 일부 민주적 이상을 공유하지만 제도적 안정성과 책무성이 부족하기 때문이다. 이로 인해 엘리트들이 민중에게 민족주의적 호소를 이용하여 권력을 강화할 가능성이 더 높아진다.

영토수복주의는 19세기 중반 이후 세계 정치에 영향력 있는 힘이 되어 왔으며, 수많은 갈등의 원인이 되었다. 오늘날에도 여전히 많은 미해결 영토수복주의 분쟁이 존재하며, 국가 간의 불화를 야기한다. 영토수복주의는 많은 지역에서 갈등의 잠재적 원인이 되며, 종종 국가 간의 군사적 충돌로 확대된다. 국제 관계 이론가 마르쿠스 콘프롭스트(Markus Kornprobst)는 "국가들이 싸우는 다른 어떤 문제보다 영토수복주의만큼 전쟁을 일으키기 쉬운 문제는 없다"고 주장한다.[3] 정치학자 레이첼 워커(Rachel Walker)는 "세계 어느 나라도 어떤 종류의 영토수복주의 분쟁과 관련되지 않은 나라는 거의 없다...비록 그 사실을 인정하는 나라는 거의 없지만"이라고 지적한다.[4] 정치 이론가 스티븐 M. 사이드먼(Stephen M. Saideman)과 R. 윌리엄 에어스(R. William Ayres)는 1990년대의 가장 중요한 갈등 중 상당수가 대세르비아와 대크로아티아를 위한 전쟁과 같이 영토수복주의에 의해 발생했다고 주장한다.[5]

대부분 국제법은 영토수복주의에 대해 적대적이다. 예를 들어, 유엔 헌장은 확립된 영토 경계에 대한 존중을 촉구하고 국가 주권을 옹호한다. 아프리카 통일 기구, 미주 기구, 그리고 헬싱키 최종 문서도 유사한 입장을 취한다. 영토수복주의적 주장은 상충되는 주권 주장에 근거하기 때문에, 실용적인 타협점을 찾기가 어려운 경우가 많다. 영토수복주의 갈등의 평화적 해결은 종종 영토 변화가 아닌 사실상의 국경에 대한 상호 인정으로 이어진다. 국제 관계 이론가 마틴 그리피스(Martin Griffiths) 등은 증가하는 영토수복주의의 위협은 정치적 다원주의와 소수자 권리에 대한 존중에 초점을 맞춤으로써 줄일 수 있다고 주장한다.

평화적이든 폭력적이든 영토수복주의 운동은 성공하는 경우가 드물다. 많은 경우, 소수 민족을 돕는 것을 목표로 하지만, 영토수복주의는 종종 반대 효과를 내어 그들의 생활 조건을 악화시킨다.

침략주의는 종종 근대 민족주의의 산물로 여겨진다. 즉, 하나의 민족은 자주적인 국가를 가져야 한다는 주장이다. 이러한 점에서 침략주의는 근대적인 민족 국가의 개념과 함께 등장했으며, 이 개념에 의존한다. 근대 민족주의의 시작은 종종 1789년 프랑스 혁명과 관련되며, 이는 19세기 중반경 유럽 전역에서 다양한 민족주의 혁명을 촉발했다. 민족주의의 핵심 측면은 국가를 명확하게 경계가 구분된 실체로 보고, 이는 국경과 일치해야 한다고 보는 것이다. 침략주의는 사람들이 이러한 국경에 부여하는 중요성과 그 경계가 정확히 어떻게 그어지는지에 대한 반영이다. 침략주의는 근대 민족주의의 가장 공격적인 측면 중 일부를 보여준다. 이는 민족주의의 부작용으로 볼 수 있으며, 국경의 중요성과 국경에 대한 합의의 어려움과 관련이 있다.

원래 이 용어는 19세기 이탈리아 통일 이후, 이탈리아인이 거주하는 땅이지만 오스트리아-헝가리 제국의 영토였던 남티롤이나 트리에스테(미수복 이탈리아)를 이탈리아에 편입하려는 사상이나 운동을 가리키는 말이었다. 그것이 나중에 다른 지역의 유사한 사상에도 사용되게 되었다.

따라서 원어인 "이레덴티즘"(Irredentism)은 이탈리아어의 "'''미수복 이탈리아'''"(Italia irredenta)에서 유래한다.

이 사상은 해당 지역의 영유권 국가들 사이에서 심각한 대립을 초래할 수 있으며, 흔히 민족 분쟁으로 발전할 수 있다.

다양한 민족이 혼재하고 역사 속에서 국경이 크게 변동을 거듭해 온 발칸반도에서는 많은 민족들이 자민족에 의한 민족 통일주의를 주장하는 모습을 볼 수 있다.

- 발칸 연방 구상

- 과거의 남슬라브인 - 제1차 세계 대전 이후 남슬라브계 여러 민족을 통합하여 유고슬라비아가 성립하게 되었다.

- * 대크로아티아 - 크로아티아, 보스니아 헤르체고비나, 산자크 지방을 잠재적인 크로아티아 영토로 간주한다.

- * 대세르비아 - 세르비아(보이보디나 지방 포함), 북마케도니아, 코소보, 몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나, 그리고 세르비아인이 다수를 차지했던 크로아티아의 크라이나 지방 등을 잠재적인 자국 영토로 간주한다.

- 메갈리 이데아 - 과거 그리스는 이를 근거로 콘스탄티노플(현재 이스탄불)과 소아시아에 거주하는 그리스계 주민의 거주지를 그리스에 통합해야 한다고 주장했다.

- 통일 마케도니아 - 그리스, 불가리아, 북마케도니아, 세르비아, 코소보, 알바니아에 걸쳐 있는 마케도니아 지역 전체를 마케도니아인의 땅으로 간주한다.

- 대불가리아 - 마케도니아 지방, 트라키아, 북도브루자를 잠재적인 불가리아 영토로 간주한다.

- 대루마니아 - 현재 루마니아 영토 외에 남도브루자, 베사라비아를 잠재적인 루마니아 영토로 간주한다.

- 대알바니아 - 알바니아인이 거주하는 알바니아, 북마케도니아 서부, 몬테네그로 남부, 코소보, 세르비아 남부, 그리스 북서부를 잠재적인 알바니아 영토로 간주한다.

- 베네수엘라: 가이아나 에세키보

- 멕시코: 미국-멕시코 전쟁 등을 통해 미국에 병합된 영토를 되찾으려는 운동.

- 아프가니스탄: 1893년에 결정된 듀어랜드 선으로 파슈툰족 거주지가 아프가니스탄과 영국령 인도 제국으로 분할되었다. 1947년 파키스탄 독립 후, 아프가니스탄 정부는 파슈툰족 지역(파슈투니스탄)을 자국 아래 통합하는 것을 선언하고, 1960년대까지 파키스탄과 대립했다.

- 통일 인도: 인도, 파키스탄, 방글라데시를 통합하는 개념.

- 아시아주의

- 범아프리카주의

- 범미주의

- 범유럽주의

8. 3. 분리주의(Secession)

분리주의는 "자국 영토를 주장하는 민족 집단이 자신이 속한 더 큰 국가의 권위로부터 영토와 함께 분리하려는 시도"로 정의할 수 있다. 반면 민족통일주의는 한 국가의 민족 집단 구성원이 국경 너머에 있는, 민족적으로 동족인 사람들이 거주하는 영토를 병합하려는 시도에서 시작된다. 분리주의는 기존 국가의 일부가 분리되어 독립체를 형성할 때 발생한다. 예를 들어, 1861년 미국의 많은 노예 소유 남부 주들이 연방으로부터 분리되어 미합중국 남부 연합을 형성하기로 결정한 경우가 그러하다.

민족통일주의의 경우, 분리된 지역은 독립되지 않고 다른 실체에 합병된다. 민족통일주의는 분리주의와 달리 종종 정부의 결정으로 여겨진다. 분리주의 운동은 탈식민지 국가에서 훨씬 더 빈번하지만, 군사력이 민족통일주의 국가에 비해 매우 부족하기 때문에 성공할 가능성이 더 낮다. 그래서 분리주의 운동은 일반적으로 다른 국가로부터 장기적인 외부 지원이 필요하다. 그러나 국가 정책은 변화될 수 있다. 예를 들어, 인도 정부는 1987년까지 타밀엘람 해방 호랑이와 같은 스리랑카 타밀 분리주의자들을 지원했지만, 이후 스리랑카 정부와 합의에 도달하여 운동을 억압하는 데 도움을 주었다.

분리주의 운동과 민족통일주의 운동의 동기, 맥락 및 목표는 크게 다르기 때문에 구분하는 것이 중요하다. 이러한 차이점에도 불구하고, 민족통일주의와 분리주의는 밀접하게 관련되어 있다. 어떤 경우에는 두 경향이 병존할 수 있으며, 한 운동의 지지자들이 자신의 관점을 바꾸어 다른 운동을 지지할 가능성도 있다. 어떤 운동이 민족통일주의를 지지할지, 분리주의를 지지할지는 독립 국가를 형성할 가능성, 다른 국가에 합류할 가능성 등에 따라 결정된다. 또 다른 요인은 민족통일주의 국가가 분리하려는 영토에서 발견되는 것과 유사한 이데올로기를 받아들일 가능성이 있는지 여부이다. 국제 사회의 예상 반응, 즉 분리 또는 다른 국가에 의한 흡수를 받아들일지, 관용할지, 거부할지 여부도 추가적인 요인이다.

8. 4. 보복주의(Revanchism)

영토회복주의(Irredentism)와 보복주의(Revanchism)는 모두 다른 국가에 속한 영토를 병합하려는 시도를 포함한다는 점에서 밀접하게 관련되어 있다. 하지만 이러한 시도를 부추기는 동기는 다르다. 영토회복주의는 민족 국가의 이상을 실현하는 "더 큰" 국가를 건설하는 긍정적인 목표를 가지고 있다. 이는 민족적, 문화적, 역사적 측면에 기반한 공유된 국가 정체성 때문에 함께 속한다고 여겨지는 사람들을 통합하는 것을 목표로 한다.[1][2][3]반면 보복주의의 목표는 이전에 겪었던 어떤 형태의 복수(revenge)나 불의에 초점을 맞추기 때문에 더 부정적이다.[3][4][5] 이러한 맥락에서 보복주의는 원한(resentment)에 의해 동기가 부여되며 이전 패배로 인한 영토 손실을 되돌리려는 것을 목표로 한다. 영토회복주의와 보복주의를 대조하기 위해 정치학자 안나 M. 윗만(Anna M. Wittmann)은 1938년 독일의 수데텐 지역 합병을 공유 언어와 민족성에 대한 강조 때문에 영토회복주의의 한 형태로 간주한다. 그러나 그녀는 다음 해 독일의 폴란드 침공을 이전 영토 손실을 되돌리려는 복수라는 정당화 때문에 보복주의의 한 형태로 규정한다.[3] "보복주의"라는 용어는 "복수"를 의미하는 프랑스어 revanche프랑스어에서 유래했다.[3][6] 원래 이 용어는 프랑스-프로이센 전쟁 이후 알자스-로렌의 잃어버린 영토를 되찾고자 했던 민족주의자들에게 사용되었다.[3] 사담 후세인은 1990년 쿠웨이트 침공을 정당화하면서 쿠웨이트는 항상 이라크의 일부였으며 영국 제국의 간섭으로 인해 독립 국가가 되었을 뿐이라고 주장했다.

9. 각국의 헌법에 나타난 영토회복주의

아르헨티나는 1833년 포클랜드 전쟁으로 영국과 영토 분쟁을 겪었다. 아르헨티나는 포클랜드 제도를 자국 영토로 주장하며, 1994년 헌법에 이를 명시했다.[3] 1994년 개정된 Constitution of Argentina|아르헨티나 헌법영어 제1장은 포클랜드 제도(말비나스 제도)와 사우스조지아·사우스샌드위치 제도의 영유를 규정한다.

중화인민공화국은 타이완 문제와 관련하여 헌법 전문에 "대만은 중화인민공화국의 영토"라고 명시하고, 대만 통일을 국민의 의무로 규정한다.[4] 1982년 제정된 중화인민공화국 헌법 전문은 타이완의 영유를 규정하고, 중국 통일의 책무를 "타이완 동포"에게도 부과한다. 또한, 시짱 자치구(티베트)에 대해서도 하나의 중국 원칙에 따라 역사적 실지회복운동 정책을 펼치고 있다.[4]

중화민국은 행정원 대륙위원회를 통해 '삼민주의통일중국'을 기치로 강역수복 의지를 주장한다. 1946년 제정된 중화민국 헌법 제4조는 영토가 "고유의 영역"에 의해 성립하며, 그 범위 변경은 국민대회에서만 가능하다고 명시한다. 2006년까지 대륙 지역(몽골 지역 포함)의 영유권을 주장했으나, 2007년 이후로는 주장을 표명하지 않고 있다.

인도는 1949년 영국으로부터 독립했지만, 일부 지역은 인도 고유 영토가 아니었다. 1961년 구자라트 주의 주나가드는 파키스탄 편입을 선언했으나, 인도는 침공 후 주민투표를 통해 영토를 통합했다.[5] 카슈미르 분쟁에서 파키스탄이 패배하며 1956년 카슈미르를 인도에 이양해야 했다. 그러나 현재까지도 카슈미르 영토 분쟁은 계속되고 있다.[6]

코모로는 1999년 제정된 Constitution of the Comoros|코모로 연방 헌법영어 제1조에서 현재 프랑스령인 마요트 섬을 포함하여 코모로가 구성된다고 규정한다.

볼리비아는 2009년 제정된 Constitution of Bolivia|볼리비아 헌법영어 제267조에서 태평양 전쟁으로 칠레에 빼앗긴 타라파카 현에 대한 권리를 포기할 수 없다고 규정한다.

참조

[1]

harvard

https://books.google[...]

[2]

법률

대한민국 헌법 제4조, 조선민주주의인민공화국 사회주의헌법 제9조

s:조선민주주의인민공화국 사회주의헌법[...]

[3]

웹인용

아르헨티나 영토 분쟁에 대한 기사

http://www.senado.go[...]

2011-06-04

[4]

웹사이트

중화인민공화국 헌법과 중화민국 헌법을 정리해놓은 사이트

http://www.megapass.[...]

[5]

서적

Political space: frontiers of change and governance in a globalizing world

[6]

서적

Right Wing Mobilization in India

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com