대지모신

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대지모신은 세계 각지에서 숭배되는 여신으로, 다산, 풍요, 대지, 생명 등을 상징한다. 고고학적으로는 차탈회위크 유적 등에서 모신 숭배의 흔적이 발견되었으며, 학자들은 이를 모계 사회의 증거로 해석하기도 한다. 세계 각지의 신화에서 다양한 형태로 나타나며, 힌두교의 샤크티, 그리스 신화의 가이아, 이집트 신화의 누트 등이 대표적이다. 기독교에서는 성모 마리아가 어머니 신으로 여겨지기도 하며, 현대에는 위카교, 신지학 등에서 대지모신 숭배가 이루어진다. 선사 시대 모권제 사회의 존재 여부에 대한 논쟁도 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 모권제 - 아마조네스

아마조네스는 고대 그리스 신화에 등장하는 여성 전사 부족으로, 트로이아 전쟁 시기 흑해 연안에 여인 왕국을 건설한 것으로 전해지며, 다양한 어원 설과 함께 예술 작품 및 현대 매체에서 재해석되고 있다. - 모권제 - 아서 에번스

아서 에번스는 영국의 고고학자로서 크레타 크노소스 유적을 발굴하여 미노아 문명을 세상에 알렸으며, 옥스퍼드 대학교 애슈몰린 박물관 학예관을 역임했고, 크노소스에서 발굴된 선문자 A와 B 연구에 기여했지만, 선문자 B 해독을 독점하려 했다는 비판도 받는다. - 땅의 신 - 가이아

가이아는 그리스 신화에서 땅 그 자체를 의인화한 대지의 여신으로, 혼돈에서 태어난 태초의 신이자 우라노스와 결합하여 여러 신과 괴물의 어머니로서 만물의 근원으로 숭배받으며 신화와 전승에서 중요한 역할을 한다. - 땅의 신 - 큰메기

일본 신화와 전설에서 지진을 일으키는 존재로 여겨지는 큰메기는 땅속에 살며 가시마 신궁의 신이 요석으로 억누르고 있다는 전설과 에도 시대 메기 그림 유행, 현대 지진 대비 활동 및 대중 문화 활용 등의 특징을 지닌다.

2. 고고학과 선사 시대의 모신

"대지모신"이라는 용어는 학계와 대중 사이에서 다르게 해석된다. 여신 운동을 중심으로 한 대중적 관점에서는 원시 사회가 모권제였으며, 대지 여신을 숭배했다고 본다. 이는 요한 야코프 바호펜의 19세기 단선 진화 사상에 기반한다. 그러나 학계에서는 이러한 이론이 현대의 관점을 고대 신화에 투영한 것이라고 비판한다.[26][27] 잃어버린 문명에 대한 갈망이 이러한 생각의 배경에 있지만, 실제로 그런 문명이 존재했을 가능성은 낮다.[28]

페미니스트 작가들은 평화로운 모권제적 농경 사회가 부권제 전사 부족에 의해 멸망했다고 주장했고, 마리야 김부타스가 이 주장에 중요한 역할을 했다. 그러나 그녀의 연구는 많은 비판을 받았다.[29] 페미니스트 고고학자들 사이에서도 이 관점은 논쟁적이다.[30][31]

1960년대 이후, 대중 문화에서는 대지모신 숭배와 선사 시대 여성의 사회적 지위를 연결시켰고, 이는 정치적 논쟁으로 이어졌다. 여신 운동은 남성 중심 사회가 평등주의적 모권제로 돌아가야 한다고 주장하며, 이는 많은 상의 발견으로 뒷받침된다고 한다.

하지만 학계에서는 선사 시대의 모권제 가능성을 낮게 본다. 대지모신 숭배가 여성의 사회 지배를 의미하지 않으며,[32] 상이 평범한 여성이나 여신을 묘사할 수 있고, 대지모신의 존재 여부도 불분명하기 때문이다.[33][34][35]

제임스 프레이저와 마리야 김부타스 등은 유럽과 에게 해 연안의 어머니 신앙이 신석기 시대의 선(先) 인도 유럽인의 모계 사회에서 기원한다고 주장했다. 그러나 고고학과 인류학 연구는 유목 민족 정복 설을 반박한다. 인도유럽어가 군사력만으로 퍼진 것이 아니며, 비 인도유럽 문명에도 남성 우위 신전이 존재했다. 여신 신앙과 여성의 사회적 지위 사이의 관계는 증명되지 않았고, 농경민이 여신을, 유목민이 남신을 숭배한다는 증거도 부족하다. 인도유럽인이 선주민보다 가부장적이었다는 증거도 없고, 여신을 몰아내려 했다고 보기도 어렵다.

인도유럽조어의 남성 아버지 신 (*dyeus-ph₂têr)은 그리스 신화의 제우스, 로마 신화의 유피테르, 북유럽 신화의 튀르, 베다의 디야우스·피타로 이어진다. 그러나 새벽의 여신 (*aus-os-)은 그리스 신화의 에오스, 로마 신화의 아우로라, 게르만 신화의 에오스트레, 발트족 신화의 아우슈라, 슬라브 신화의 조랴, 힌두교의 우샤스 등 더 널리 계승되었다. 이는 인도유럽 문화가 여신을 폄하하거나 남성 우위로 향하는 경향이 없었음을 보여준다.

2. 1. 차탈회위크 발굴

1961년부터 1965년까지 제임스 멜라트는 튀르키예 남부 아나톨리아의 토로스 산맥 북쪽 차탈회위크에서 발굴 조사를 진행했다. 멜라트는 차탈회위크에서 발견된 많은 조각상들이 대지모신을 나타내는 것이라고 주장했다. 특히 곡물 저장고에서 발견된 사자 암컷으로 묘사된 두 동물이 옆에 있는 앉아 있는 여성 조각상은 수확과 곡물을 보호하는 신으로 여겨졌다.[1] 멜라트는 이 유적지를 사당으로 간주했으며, 차탈회위크의 앉아 있는 여인 조각상은 큰 주목을 받았다. 그는 성별이 없는 조각상들도 여성 중심 사회의 특징이라고 해석했다.[2] 마리야 김부타스는 이러한 해석을 지지하며 모계 사회와 여신 숭배가 존재했을 것이라고 주장했다. 이로 인해 차탈회위크에는 현대적인 여신 숭배 순례가 생겨나기도 했다.[3]

1993년, 이안 호더가 이끄는 발굴팀이 조사를 재개했고, 린 메스켈이 이끄는 '스탠포드 조각상 프로젝트' 팀은 멜라트와 김부타스와는 다른 결론을 내렸다. 이들은 여성으로 확인된 조각상이 소수에 불과하며, 신성한 장소가 아닌 쓰레기 더미에서 발견되는 경우가 많다는 점을 들어 여신 숭배설에 의문을 제기했다.[4]

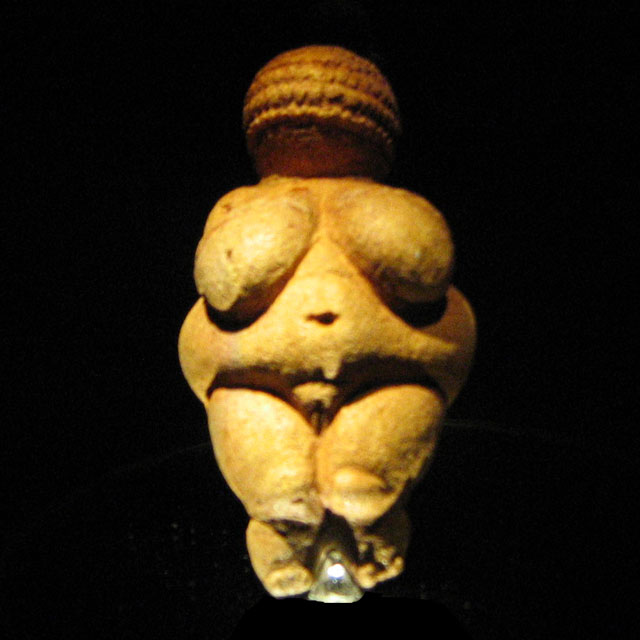

2. 2. 빌렌도르프의 비너스

어머니 신은 많은 사회에서 깊이 숭배받아 왔다. 제임스 프레이저(『황금 가지』의 저자)나 그에게 영향을 받은 사람들 (로버트 그레이브스나 마리야 김부타스)은 모든 유럽과 에게 해 연안 지역의 어머니 신앙은 신석기 시대로 거슬러 올라가는 선(先) 인도 유럽인의 모계 사회를 기원으로 한다고 주장했다.

2. 3. 조몬 시대 토우

일본 신화의 이자나기와 이자나미는 각각 천부와 지모신으로 여겨진다. 또한, 조몬 시대의 유물인 토우는 지모신을 본떠 제작된 것이라는 생각도 있다.[37] 다만, 여성을 묘사했을 가능성이 있는 자료는 토우 전체의 절반에 불과하므로, 토우 = 지모신이라는 시각에는 비판도 있다.[38]3. 세계 각지의 모신 신앙

터키 남부 아나톨리아의 차탈회위크 유적에서는 제임스 멜라트가 대여신을 나타내는 것으로 추정되는 조각상들을 발굴했다. 특히 사자 암컷 두 마리가 옆에 있는 앉아 있는 여성 조각상은 수확과 곡물을 보호하는 신으로 여겨졌다.[1] 그러나 이안 호더가 이끄는 후속 발굴에서는 여성 조각상이 소수였고, 신성한 공간이 아닌 곳에서 발견되어 어머니 여신 숭배가 존재했을 가능성이 낮다는 결론을 내렸다.[4]

세계 각지에는 다양한 모신 신앙이 존재한다. 이집트 신화에서는 누트가 별과 태양을 낳은 "어머니"로 불렸다.[5] 콩고 종교에서는 하늘 어머니인 음잠비치가 하늘 아버지이자 태양신인 음잠비 뭉구의 여성적 대응이었다.[6][7] 힌두교에서는 사라스바티, 락슈미, 라다, 파르바티, 두르가 등 여러 여신들이 최고 존재의 여성적 측면과 ''샤크티''(힘)를 나타낸다.[8] 일본 신화에서 이자나미는 천부와 지모신으로 여겨지며,[37] 조몬 시대의 토우는 지모신을 본떠 제작되었다는 견해도 있다.[37]

제임스 프레이저나 마리야 김부타스 같은 학자들은 유럽과 에게 해 지역의 어머니 신앙이 신석기 시대의 모계 사회에서 기원한다고 주장했다. 19세기 말 프리드리히 엥겔스와 요한 야코프 바호펜은 유목민 정복설을 주장하며, 농경민의 어머니 대지 신앙을 유목민의 아버지 하늘 신앙이 대체했다고 보았다. 그러나 고고학과 인류학 연구는 이러한 가설을 뒤집었다.

3. 1. 메소포타미아와 서아시아

메소포타미아 각지에서는 기원이 같은 것으로 보이는 여러 지모신들이 확인된다.이슈타르, 아슈토레트, 아스타르테는 제사 및 언어학적으로 동일한 신격이 각 지방에서 신앙된 것으로 보인다. 그녀들은 금성신이며, 하늘의 여주인이라고 불렸다.[1]

페니키아의 아스타르테는 그리스로 전해져 아프로디테가 되었으며, 키프로스를 중심으로 신앙되었다.[1]

아나톨리아에서는 다음과 같은 모신들이 숭배되었다.

3. 2. 이집트와 아프리카

이집트 신화에서 하늘의 여신 누트는 별과 태양신을 낳았기 때문에 때때로 "어머니"라고 불린다. 누트는 죽은 자들을 별이 가득한 하늘로 데려가 음식과 와인으로 그들을 상쾌하게 해준다고 여겨졌다.[5]콩고 종교에서 하늘 어머니인 ''음잠비치''는 하늘 아버지이자 태양신인 음잠비 뭉구의 여성적 대응이었다. 원래 그들은 남성과 여성의 반반으로 이루어진 하나의 영으로 여겨졌다. 중앙 아프리카에 기독교가 도입된 후, 음잠비에 대한 묘사는 창조신으로, 음잠비치는 그의 아내로 바뀌어 "신, 본질, 땅의 신, 위대한 공주, 모든 동물의 어머니, 땅의 신비"가 되었다.[6][7]

3. 3. 유럽

그리스 신화의 가이아는 세계와 신들의 어머니로 여겨지는 전형적인 지모신이다. 소아시아의 키벨레와 크레타 섬의 레아도 대표적인 지모신이다. 소아시아의 아르테미스 제사는 늦게 그리스인의 신화 체계에 들어왔으며, 그곳에서는 사냥을 좋아하는 처녀신으로 여겨졌지만, 본래는 숲의 여신으로서 지모신의 성격을 가지고 있었다고 추정된다. 소아시아 에페소스에 전해진 다수의 유방을 가진 신상이 그 점을 시사한다.[36]신화에서 제우스의 누이이자 아내로 여겨지는 헤라는 선주 민족의 지모신이었을 것이라는 설이 있다. 이 설에 따르면, 제우스의 애인으로 여겨지는 인간 여성 세멜레나 님페 등도 본래는 각 지방의 지모신이었다.

데메테르와 그 딸 페르세포네의 신화는 농경 문화의 주기적인 계절 변화에 나타나는 대지관을 보여준다(데메테르는 "어머니 대지"라는 뜻).[36]

켈트 신화에서 다누는 투아하 데 다난(고대 아일랜드어로 다누의 백성이란 뜻) 신들의 조상이자, 그 이름의 유래가 된 오래된 여신이다. 생명의 근원이며, 불, 부뚜막, 생명, 노래 등의 신이다.

어머니 신은 풍요, 전쟁, 파괴의 여신과 같은 성격을 가지지만, 생명을 낳고 빼앗는다는 속성이 일본 신화의 이자나미와 마찬가지로 일반적인 요건이 된다. 켈트 신화에서 여왕 메브(Medb)는 전쟁을 잘하며, 『쿠얼레의 소 쟁탈(Táin Bó Cuailnge)』에서 지도적인 역할을 하는 등 전쟁 여신의 성질을 지녔다. 메브는 후에 풍요의 신으로도 다루어졌는데, 에우헤메로스적인 풍요의 신으로서의 성격은 "친근한 다리들"(friendly thighs)과 타협하는 점, 바람둥이 기질로도 유명했다. 게다가 요정의 여왕 마브와 혼동되어 갔다.[36]

스칸디나비아에서는 청동기 시대부터 여신 숭배가 이루어졌다. 이후 게르만 신화의 넬투스로 알려졌으며, 그 외에도 지모신으로 여겨지는 여신이 신전에 모셔졌다. 그러나 넬투스는 뇨르드라는 남신으로 변화했다.[36]

마트 젬랴와 모코시는 슬라브족의 모신 신앙을 대표한다.

3. 4. 남아시아

힌두교에서 사라스바티, 락슈미, 라다, 파르바티, 두르가를 비롯한 여러 여신들은 최고 존재인 브라만의 여성적 측면과 ''샤크티''(힘)를 나타낸다.[8] 신성한 어머니 여신은 보편적인 창조력을 나타내는 다양한 형태로 나타난다.[9] 그녀는 모든 생명체를 낳고 자신의 몸으로 양육하는 어머니 자연(물라 프라크리티)이 되며, 모든 생명체를 다시 자신 속으로 흡수하는 죽음의 힘이기도 하다. 그녀는 또한 마야(환영의 세계)와 존재의 신성한 토대를 코스모스로 자가 투영하도록 활성화하는 힘인 프라크리티를 일으킨다.샤크티교는 상키아, 탄트라 힌두 철학과 강하게 연관되어 있으며 궁극적으로 일원론이다.[10] 원초적인 여성적 창조-보존-파괴 에너지인 샤크티는 현상 우주에서 모든 행동과 존재의 동기 부여력으로 간주된다. 우주 자체는 모든 존재의 신성한 근원인 "세계 영혼"인, 변화하지 않고, 무한하며, 내재적이고, 초월적인 현실인 푸루샤이다. 이 남성적 잠재력은 한 위대한 어머니의 모든 현현인 수많은 여신들에게 구현된 여성적 역동성에 의해 실현된다. 샤크티 자체는 영혼을 마야(환상)에 묶는 에고, 무지, 욕망의 악마로부터 개인을 해방시킬 수 있다. 탄트라 전통의 수행자들은 카르마의 순환에서 벗어나기 위해 샤크티에 집중한다.

어머니 신 숭배는 초기 베다 문화로 거슬러 올라갈 수 있다. 리그베다는 신성한 여성의 힘을 "위대한 어머니"를 의미하는 마히마타(R.V. 1.164.33)라고 부른다.

모성에 대한 숭배는 오늘날 힌두교에서 다양한 여신(데비)의 형태로 나타난다. 이 여신들은 세계의 창조적인 힘, 마야나 프라크리티처럼 신들의 대지를 다스리는 힘을 표현한다. 그 자리에서 우주 전체의 존재가 투영된다. 따라서 이 여신은 대지일 뿐만 아니라, 지모신이라는 측면은 파르바티가 보완하고 있다.

샤크티주의는 베단타, 상키아 및 탄트라교힌두 철학과 밀접한 관계가 있는 철저한 일원론이다. 박티 요가의 전통 또한 깊이 관련되어 있다. 샤크티라는 여성적인 에너지가 힌두교에서 현상 우주의 모든 존재와 움직임의 배후에 있다. 우주 그 자체는 브라흐만이며, 이는 불변의, 무한의, 내재적이며 초월적인, "세계 정신"이다. 남성적인 능력은 여성적인 다이내미즘에 의해 실현되며, 그 다이내미즘은 다양한 여신에 의해 체현되며, 그 여신은 근본적으로는 한 명의 어머니 신이다.

핵심 문서는 데비 마하트미야이다. 이는 초기의 베다 신학, 신흥의 우파니샤드 철학, 발전 중인 탄트라교를 통합하여 샤크티교를 찬양하는 주석으로 삼았다. 자아, 몽매, 욕망과 같은 악마가 영혼을 마야에 속박한다. 그것을 해방할 수 있는 것은 어머니 마야, 샤크티 그녀 자신뿐이다. 이 때문에, "샥타"(샤크티 신도)들은 내재하는 어머니 데비에 강력하고 애정어린 집중을 통해 시공과 인과율의 깊숙한 곳에 숨겨진 진실을 알고 윤회로부터의 해탈을 추구한다.

3. 5. 동아시아

중국 신화의 여와[36], 서왕모, 관세음보살, 마조 등은 중국의 대표적인 모신들이다. 한국에는 삼신 할머니, 마고 할미와 같은 전통적인 모신 신앙이 존재한다. 단군 신화에 등장하는 웅녀 또한 모신으로 해석될 수 있다.일본 신화에서 이자나기와 이자나미는 각각 하늘과 땅의 부모신으로 여겨진다. 조몬 시대 유물인 토우는 지모신을 본떠 제작되었다는 견해가 있다.[37] 그러나 토우 전체의 절반 정도만 여성을 묘사한 것으로 추정되어, 토우를 지모신으로 단정하는 시각에는 비판적인 의견도 있다.[38]

3. 6. 동남아시아와 오세아니아

베트남에서는 마우 트엉 티엔을 비롯하여 마우 트엉 응안, 마우 토아이, 마우 디아 등 하늘, 산, 물, 땅을 관장하는 여신들을 숭배한다. 티엔 이 아 나라는 여신도 숭배받는다.[36] 순다족은 수난 암부라는 대지모신을 숭배한다.[36]오세아니아의 경우, 폴리네시아 쿡 제도에서는 바리마테타케레라는 대지모신을 숭배한다.[36] 오스트레일리아 원주민들은 잉가나와 쿠나피피라는 모신을 숭배한다.[36]

3. 7. 아메리카

아메리카 대륙의 여러 원주민 사회에는 다양한 모신 신앙이 존재한다. 대표적인 예는 다음과 같다.4. 기독교와 모신

로마 가톨릭교회와 동방 정교회는 431년 에페소스 공의회 이후 성모 마리아를 하느님의 어머니, 즉 ''테오토코스''(''데이파라'')로 존경한다. 이는 마리아 숭배에 대한 개신교의 반대에도 불구하고 지속되고 있다. 성모 마리아는 예수를 낳았고, 기독교인들은 서로를 "그리스도 안의 형제자매"라고 부르기 때문에 "우리 어머니", "복되신 어머니", "거룩하신 어머니" 등으로 불린다. '주님의 기도'는 있지만, 'Mater Nostra'는 없다. 성모 영보와 ''Sub Tuum Praesidium''(당신의 보호 아래)는 수 세기 동안 성모 마리아에게 바치는 기도와 찬양이었다.

어떤 사람들은 마리아를 "우리 어머니", 전능하신 야훼를 "우리 아버지"라고 부르는 것에서 유사성을 찾기도 한다. 그러나 다산 여신과 달리, 마리아는 평생 동정녀이자 하느님의 어머니이며, 하느님 아버지의 배우자인 "천상의 어머니"로 여겨지지 않는다. 성모 마리아는 복음서의 수태 고지, 가나의 혼인 잔치, 마리아의 노래에 언급된 적이 없다. 사도 시대 이후 교회는 마리아가 죽은 후 살아있는 채로 하늘로 올라 부활했다고 믿는다. 이는 서방에서는 성모 승천, 동방에서는 성모 영면으로 알려져 있다.

일부 기독교인들은 마리아 발현(벨랑카니의 성모), 마리아 성지(자이툰의 성모) 및 마리아 신심(로사리오의 성모)을 통해 마리아가 초자연적으로 세상에 계속 개입한다고 믿는다. 마리아론과 스콜라 철학 연구에 따르면, 마리아는 마리아 공경을 받지만, 여전히 피조물이며, 삼위일체 하느님과 동등하게 여겨지지 않는다. 하느님은 창조주이다.

이슬람 이전 아라비아에서, 콜리리디안은 성모 마리아에게 반죽을 번제로 바침으로써 그녀를 숭배했다고 전해지는 비정통 기독교 분파였다. 고대 기독교인들은 콜리리디안을 이단으로 간주하여, 마리아는 기독교의 신인처럼 숭배받는 것이 아니라 존경받아야 한다고 주장했다.[11]

성모 마리아는 모성적인 역할뿐만 아니라, 사람을 보호하는 힘을 발휘하고, 신과의 중재 역할을 수행하기 때문에 어머니 신으로 여겨지기도 한다. 개신교는 가톨릭을 "마리아를 여신으로 보고 있다"고 비난하지만, 가톨릭 측은 이를 부정하고 있다.

4. 1. 몰몬교의 천상의 어머니

예수 그리스도 후기 성도 교회(몰몬교)에서는 천상의 어머니를 하나님 아버지의 아내로 믿는다.[12] 이 둘을 통칭하여 하늘 부모라고 부른다.[13] 그러나 이 신학은 후기 성도 종파에 따라 다르다.[14] 일부 종파에서는 한 하늘 아버지와 결혼한 여러 하늘 어머니가 일부다처제 관계를 맺고 있다고 믿는다.[14][15][16]몰몬교에서는 천모(Heavenly Mother, 성모 마리아와는 다른 존재이며, 예수 그리스도와는 별개의 존재인 아버지 하나님의 아내)라는 이름을 사용하며, 교리상 예배는 인정되지 않지만, 개인적으로는 드물게 숭경하고 있다.

5. 현대의 모신 신앙과 재해석

현대 사회에서 대지모신, 즉 어머니 신에 대한 개념은 다양하게 재해석되고 있다. 인터넷에서 '영성(spirituality)', '위대한 어머니(great mother)', '여신 숭배(goddess worship)' 등을 검색하면, 위카(Wicca), 여성 영성, 여신 숭배 관련 웹사이트를 많이 찾을 수 있다. 현대의 여신 숭배는 조직적인 종교 단체보다는 개인적인 신앙 형태로 나타나는 경우가 많으며, 겉으로 드러나지는 않지만 거대한 정신 운동의 하나로 자리 잡고 있다.

구석기 시대의 비너스 상은 가이아와 유사한 대지모신을 묘사한 것으로 해석되기도 한다.[23]

5. 1. 신흥 종교 운동

하나님의교회 세계복음선교협회에서는 장길자를 "어머니 하나님"으로 숭배한다.[17] 신도들은 그녀를 "새 예루살렘 어머니", "예루살렘 어머니", "천상의 어머니" 등으로 부른다.[18][19]신지학에서 지구 여신은 "지구의 행성 로고스"라고 불린다.

위카를 비롯한 신이교(Neo-Paganism)에서는 어머니 여신 또는 위대한 여신을 숭배한다. 이 여신은 때때로 삼중 여신으로 여겨지며, 소녀, 어머니, 할머니의 세 가지 원형을 가진다. 대지모신은 모든 생명의 창조자로 묘사되며, 보름달, 별, 지구, 바다와 관련이 있다. 위카교에서 대지모신은 가이아라고도 불린다.[20]

카를 구스타프 융은 어머니 원형이 모든 인간의 집단 무의식의 일부라고 보았다. 에리히 노이만과 에른스트 화이트몬트 등 융의 추종자들은 이 원형이 많은 신화의 기초가 되며, 심지어 부계의 "아버지" 이미지보다 앞설 수 있다고 주장했다.

바하이 신앙에서 바하올라는 어머니를 하느님의 속성으로 사용했다. 그는 "하느님의 입에서 나오는 모든 단어는 진실로 어머니의 글자"라고 썼다.[25]

샤크티 신앙은 베단타, 상키아, 탄트라교 힌두 철학과 밀접한 관련이 있는 일원론이다. 여성 에너지인 샤크티는 힌두교에서 현상 우주의 모든 존재와 움직임의 배후에 있는 힘으로 여겨진다. 데비 마하트미야는 초기 베다 신학, 우파니샤드 철학, 탄트라교를 통합하여 샤크티 신앙을 찬양하는 핵심 문서이다.

현대에는 위카(Wicca)나 부흥 이교주의(Neo-Paganism) 그룹에서 대지모신을 숭배하며, 이들은 대지모신을 어머니 대지로 여긴다. 이러한 현대의 여신 숭배는 조직적인 형태보다는 개인적인 신앙으로 이루어지는 경우가 많다.

5. 2. 선사 시대 모권제 논쟁

요한 야코프 바호펜, 프리드리히 엥겔스, 제임스 프레이저 등 19세기 학자들은 단선 진화 사상에 기반하여 원시 사회가 모권제였으며, 대지 여신을 숭배했을 것이라는 가설을 제시했다.[26] 그러나 학계에서는 이러한 주장이 고대 신화에 대한 현대적 관점의 투영일 뿐, 실제 그러한 문명이 존재했을 가능성은 매우 낮다고 본다.[28]

마리야 김부타스는 차탈회위크 유적 발굴을 통해 모계 사회와 여신 숭배의 증거를 찾으려 했으나,[3] 이안 호더가 이끄는 후속 발굴팀은 김부타스의 해석에 동의하지 않았다. 여성으로 확인된 조각상은 소수였고, 신성한 장소가 아닌 쓰레기 더미에서 발견되는 경우가 많아 여신 숭배의 증거로 보기 어렵다는 것이다.[4]

페미니스트 작가들은 평화로운 모권제 농경 사회가 유목민의 침략으로 멸망했다는 주장을 펼쳤지만,[29] 이 역시 고고학적, 인류학적 근거가 부족하다는 비판을 받는다.[30][31]

황금 가지의 저자 제임스 프레이저와 그 영향을 받은 로버트 그레이브스, 마리야 김부타스 등은 유럽과 에게 해 연안 지역의 어머니 신앙이 신석기 시대의 모계 사회에서 기원한다고 주장했다.

19세기 말, 프리드리히 엥겔스와 요한 야코프 바호펜은 비교신화학상의 가설로서 유목민 정복설을 주장했다. 아버지 하늘 신앙은 유목민에게, 어머니 대지에 대한 신앙은 농경민에게 특징적이라고 보았다. 유목민이 농경 사회를 정복하면서 가부장제가 확립되고 여신의 지위가 격하되었다는 것이다.

그러나 고고학과 인류학 연구 결과, 유목민 정복설로는 초기 유럽의 종교 생활을 설명하기 어렵다는 사실이 밝혀졌다. 인도유럽어가 군사력만으로 확산되었다고 보기 어려우며, 비 인도유럽 문명에도 남성 우위 신전이 존재했다. 여신 신앙과 여성의 사회적 지위 간의 직접적인 연관성도 증명되지 않았다.

인도유럽조어에서 *dyeus-ph₂tēr로 재구성된 남성 아버지 신 (제우스, 유피테르, 튀르, 디야우스·피타)이 존재한 것은 사실이지만, *aus-os-로 재구성되는 새벽의 여신 (에오스, 아우로라, 에오스트레, 아우슈라, 조랴, 우샤스) 역시 널리 숭배되었다. 이는 인도유럽 문화가 특별히 여신을 폄하하거나 남성 우위적인 경향을 보이지 않았음을 시사한다.

결론적으로, 대지모신 숭배가 여성의 사회적 지배를 의미하는 것은 아니며,[32] 출토된 조각상들이 여신을 묘사한 것인지, 대지모신이 실제로 존재했는지도 불분명하다.[33][34][35]

참조

[1]

문서

Mellaart (1967), p. 180-181

[2]

문서

Mellaart (1967)

[3]

문서

Baler (2005), p. 40

[4]

문서

Hodder (2010)

[5]

서적

Papyrus of Ani: Egyptian Book of the Dead

NuVision Publications

[6]

서적

African-Atlantic Cultures and the South Carolina Lowcountry

Cambridge University Press

[7]

서적

At the Back of the Black Man's Mind; Or, Notes on the kingly office in West Africa

Forgotten Books

[8]

간행물

Teaching Hinduism: Some Key Ideas

1984-06-01

[9]

웹사이트

Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary

http://faculty.washi[...]

University of Washington

2022-09-26

[10]

서적

The Roots of Tantra

State University of New York Press

[11]

웹사이트

Archived copy

http://www.ewtn.com/[...]

2020-12-25

[12]

간행물

A Mother There': A Survey of Historical Teachings About Mother in Heaven

https://byustudies.b[...]

Brigham Young University

2024-02-24

[13]

뉴스

Latter-day Saints are talking more about Heavenly Mother, and that's where the debates and divisions begin

https://www.sltrib.c[...]

2021-05-09

[14]

간행물

'O My Mother': Mormon Fundamentalist Mothers in Heaven and Women's Authority

https://www.dialogue[...]

University of Illinois Press

2022-04-01

[15]

서적

White Roses on the Floor of Heaven: Mormon Women's Popular Theology, 1880–1920

https://books.google[...]

Routledge

2006

[16]

간행물

The Need for a New Mormon Heaven

https://www.dialogue[...]

University of Illinois Press

1988

[17]

뉴스

통합측, 하나님의교회(안상홍증인회) ‘이단’ 재규정

http://www.amennews.[...]

Amennews.com

[18]

웹사이트

WATV – Introduction

http://english.watv.[...]

2013-03-22

[19]

뉴스

하나님의 교회를 주의하라

http://www.dangdangn[...]

dangdangnews.com

2013-05-26

[20]

간행물

Sage Woman magazine Issue 79 Autumn 2010--special issue "Connecting to Gaia"

[21]

서적

The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft

Oxford University Press

[22]

서적

Trials of the Moon: Reopening the Case for Historical Witchcraft. A Critique of Ronald Hutton's Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft

Briar Books

[23]

웹사이트

Women in the Stone Age

http://witcombe.sbc.[...]

2008-03-13

[24]

웹사이트

https://www.bahai.or[...]

[25]

간행물

Feminine Forms of the Divine in Baháʼí Scriptures

[26]

문서

Smith (2007)

[27]

문서

Singh (2008) p. 130

[28]

문서

Feder (2010)

[29]

문서

Wesler (2012), pp. 65–66.

[30]

문서

Motz (1997)

[31]

문서

James; Dillon (2012)

[32]

문서

Talalay in James; Dillon (2012)

[33]

문서

'Let me be perfectly clear about my own position: the maternal Great Goddess is a fantasy, a powerful fantasy with an astonishing capacity to resist criticism.'

[34]

문서

Talalay in James, S.L.; Dillon, S. (2012)

[35]

문서

Monaghan (2014)

[36]

웹사이트

Nügua

http://www.oxfordref[...]

2022-08-07

[37]

웹사이트

コトバンク 天父と地母とは(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説)

https://kotobank.jp/[...]

2018-05-02

[38]

간행물

各部身体表現から見た土偶の性格

三重県埋蔵文化財センター『研究紀要』

1999

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com