헬레니즘 철학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

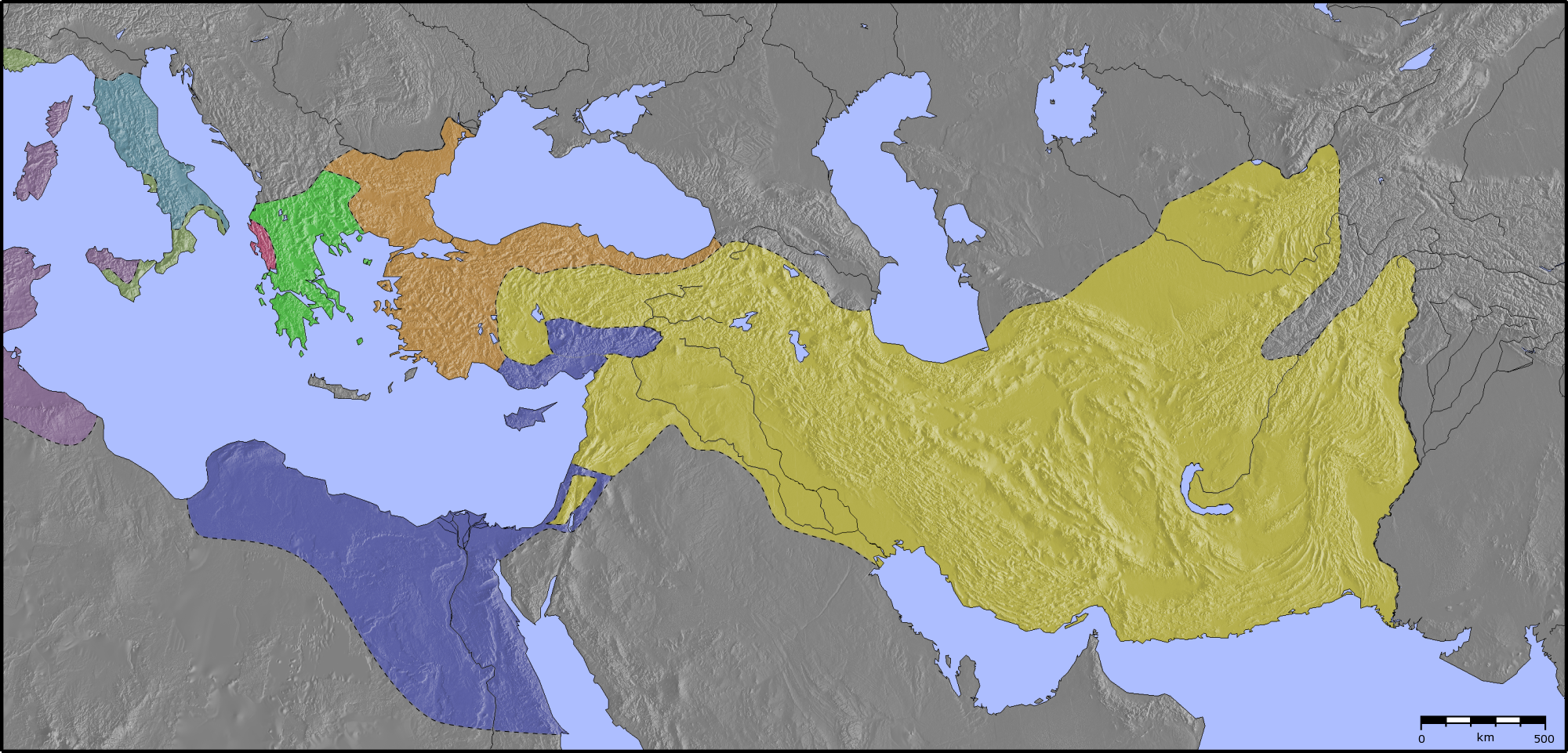

헬레니즘 철학은 알렉산드로스 대왕 사후부터 로마 제국의 지중해 세계 통일까지의 헬레니즘 시대에 나타난 철학 사상들을 통칭한다. 이 시기에는 견유학파, 퀴레네 학파, 메가라 학파 등 다양한 학파가 등장했으며, 이후 플라톤 학파, 에피쿠로스 학파, 스토아 학파가 번성했다. 헬레니즘 철학은 윤리학, 인식론, 자연학, 논리학 등 다양한 분야에서 독자적인 이론을 전개했으며, 특히 개인의 행복 추구와 자연과의 조화를 강조했다. 주요 학파로는 키니코스 학파, 키레네 학파, 플라톤주의, 소요 학파, 피론주의, 에피쿠로스 학파, 스토아 학파, 아카데메이아 회의주의 등이 있다. 또한 헬레니즘 유대교, 신피타고라스 학파, 헬레니즘 기독교, 신플라톤주의 등 헬레니즘 시대의 종교 및 철학적 흐름에도 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 소크라테스 - 문답법

문답법은 소크라테스가 고안한 교수법으로, 소크라테스식 질문을 통해 비판적 사고를 자극하여 윤리적 개념의 본질을 탐구하고 스스로의 사고를 발전시키도록 돕는 교수법이며, 현대에는 다양한 분야에서 응용되지만 부정적인 측면에 대한 논의도 있다. - 소크라테스 - 나는 내가 알지 못함을 안다

나는 내가 알지 못함을 안다는 것은 소크라테스가 자신의 무지를 자각하는 것이 진정한 지혜의 시작이라고 강조하며, 다양한 사람들과의 대화를 통해 그들의 무지를 드러낸 말이다. - 중동의 문화 - 기독교 문화

기독교 문화는 기독교 신앙에 기반하여 형성된 문화 전반을 의미하며, 기독교의 본질인 경건과 밀접하게 연결되어 서양 문명과 세계 문화에 큰 영향을 미쳤고, 가톨릭과 개신교를 중심으로 서구 문화 발전에 기여했다. - 중동의 문화 - 중동의 종교

중동의 종교는 유대교, 기독교, 이슬람교 등 아브라함 계통 종교의 발상지이며, 이슬람교가 가장 큰 영향력을 가지지만, 다양한 종교 간의 갈등과 공존이 복잡하게 얽혀 있다. - 서양 철학 - 19세기 철학

19세기 철학은 격변의 시대를 배경으로 후기 계몽주의 영향을 받아 다양한 학파와 경향이 등장했으며, 공리주의, 마르크스주의, 실존주의 등의 주요 사조가 20세기 철학에 지대한 영향을 미쳤고 일본에서는 서양 철학 유입과 함께 새로운 사상이 형성되었다. - 서양 철학 - 관념론

관념론은 현실이 관념이나 정신에 근본적으로 기반한다는 철학적 입장으로, 형이상학적으로는 현실의 정신적 기반을, 인식론적으로는 지식의 정신적 구조 기반을 주장하며, 플라톤, 버클리, 칸트, 헤겔 등이 주요 관념론자로 유물론과 대비된다.

2. 역사적 배경

소크라테스(기원전 470년–399년경)를 중심으로 이루어진 고대 그리스 철학의 고전 시대에는 그의 제자들인 안티스테네스, 아리스타이포스, 플라톤이 각각 견유학, 퀴레네 학파, 플라톤주의를 창시했다. 플라톤은 아리스토텔레스를 가르쳤고, 아리스토텔레스는 페리파토스 학파를 창시했으며, 그는 다시 알렉산드로스 대왕의 스승이 되었다. 따라서 소크라테스의 사상은 이 시대의 많은 학파에 영향을 미쳐, 그들이 윤리학과 ''에우다이모니아''에 도달하는 방법에 집중하게 했다.

초기 플라톤주의는 플라톤에서 시작하여, 그의 조카인 스페우시포스(기원전 339년까지)와 크세노크라테스(기원전 313년까지)가 학교를 이끌었다. 이들은 플라톤의 이데아론과 피타고라스 학파의 수론을 융합하려 했다. 페리파토스 학파는 아리스토텔레스 사후 그의 철학을 유지하고 발전시킨 테오프라스토스(기원전 371년–287년)와 람프사쿠스의 스트라토(기원전 335년–269년)등의 철학자들로 구성되었다. 그들은 사물의 궁극적인 근원을 이해하기 위해 세상을 탐구할 것을 옹호했다. 삶의 목표는 덕있는 행동에서 비롯된 에우다이모니아였으며, 이는 너무 많음과 너무 적음의 두 극단 사이의 중용을 유지하는 것으로 구성되었다.

헬레니즘 시대는 알렉산드로스 3세(대왕)의 사후부터 로마 제국에 의한 지중해 세계 통일까지, 헬레니즘 제국이 존속한 기간을 가리킨다.

일반적으로 헬레니즘 시대에 태어난 철학은 개인주의 · 세계 시민주의적 경향이 짙다고 여겨진다.[2] 또한, 헬레니즘 시대의 철학은 "반지성적 교조주의"로 타락했다[3]거나, 플라톤이나 아리스토텔레스보다 "작다"[4]는 평가를 받기도 했다. 헤겔은 다음과 같이 언급했다.

> 불행한 현실 속에서 인간은 자신의 내면으로 침잠하여 세계 안에서는 더 이상 찾아낼 수 없는 통일을 그 안에서 찾아야 했다.[5]

20세기 중반부터는 이러한 부정적인 평가가 불식되었다.[6] 또한, 헬레니즘 철학에 오리엔트 지역의 사상이 영향을 미쳤다는 주장은 회의주의의 피론을 제외하면 더이상 나오지 않으며, 고전기의 그리스 철학과의 관계를 중시하며 연구가 이루어지게 되었다.[6]

2. 1. 헬레니즘 시대의 개막

알렉산드로스 대왕의 죽음(기원전 323년)과 디오게네스의 죽음, 그리고 이듬해 아리스토텔레스의 죽음(기원전 322년)은 헬레니즘 시대의 시작을 알리는 중요한 사건이었다.[56] 고전 철학자들이 주로 아테네에 기반을 두었던 것과 달리, 헬레니즘 시대에는 철학자들이 로마 또는 알렉산드리아로 거점을 옮겼다. 이러한 변화는 기원전 2세기 중반부터 시작된 로마의 군사적 승리와 관련이 있다. 술라가 기원전 87년 아테네를 점령하면서 파괴가 발생했고, 아리스토텔레스의 원고가 로마로 옮겨졌다.[56]헬레니즘 시대 초기에는 "자연에 따른 삶"을 실천하는 견유학파, 철저한 현상주의와 찰나적 쾌락주의를 설파하는 퀴레네 학파, 논리적인 정당성을 추구한 메가라 학파와 같이 상식을 공격하는 듯한 사상을 가진 학파들이 흥성했다.[56] 그러나 이후 오랫동안 번영한 것은 플라톤 학파, 에피쿠로스 학파, 스토아 학파였다. 페리파토스 학파는 헬레니즘 시대 말기까지 부진했다.[56] 이 세 학파(플라톤 학파, 에피쿠로스 학파, 스토아 학파)의 근거지인 아카데메이아, 에피쿠로스의 정원, 스토아 포이킬레는 모두 아테네에 있었으며, 기원전 3세기의 아테네는 여러 나라에서 철학을 지망하는 사람들이 모이는 철학의 최대 중심지였다.[56]

한편, 알렉산드리아에서는 수학, 천문학, 의학, 문헌학과 같은 분과된 학문이 발전했다.[57] 기원전 2세기 이후에는 로마의 세력이 확대됨에 따라 철학의 거점이 확대되었고, 아테네는 이전만큼의 중심지 역할을 하지 못하게 되었다.[58]

2. 2. 철학적 중심지의 변화

알렉산드로스 대왕과 디오게네스가 기원전 323년에 사망하고, 이듬해 아리스토텔레스가 기원전 322년에 사망하면서 헬레니즘 시대가 시작되었다.[1] 헬레니즘 시대 이전의 고전 철학자들은 주로 아테네에 기반을 두었지만, 헬레니즘 시대 말기에는 로마 또는 알렉산드리아로 철학적 거점을 옮겼다.[1] 이러한 변화는 기원전 2세기 중반부터 시작된 로마의 군사적 승리에 따른 것이었다.[1] 기원전 87년 술라가 아테네를 점령하면서 파괴가 발생했고, 아리스토텔레스의 원고는 로마로 옮겨졌다.[1]A. C. 그레이링에 따르면, 헬레니즘 시대의 더욱 심화된 불안정과 자율성 상실은 일부 사람들로 하여금 철학을 외부 세계로부터 내면의 안정을 추구하는 수단으로 사용하도록 만들었다.[2] 이처럼 삶을 개선하기 위해 철학을 사용하려는 경향은 에피쿠로스의 "어떤 인간의 고통에도 치료법을 제시하지 못하는 철학자의 말은 공허하다"라는 주장에 잘 나타나 있다.[3]

2. 3. 로마의 부상과 헬레니즘 철학의 변화

헬레니즘 시대는 알렉산드로스 대왕과 디오게네스가 기원전 323년에 사망하고, 이듬해 아리스토텔레스가 기원전 322년에 사망하면서 시작되었다. 고전 철학자들은 주로 아테네에 기반을 두었지만, 헬레니즘 시대 말기에는 철학자들이 로마 또는 알렉산드리아로 거점을 옮겼다. 이러한 변화는 기원전 2세기 중반부터 시작된 로마의 군사적 승리에 따른 것이었다. 술라가 기원전 87년 아테네를 점령하면서 파괴가 발생했고, 아리스토텔레스의 원고가 로마로 옮겨졌다. A. C. 그레이링에 따르면, 이 시대의 심화된 불안정과 자율성 상실은 일부 사람들로 하여금 철학을 외부 세계로부터 내면의 안정을 추구하는 수단으로 사용하도록 만들었다.[1]3. 헬레니즘 철학의 주요 학파

헬레니즘 시대에는 소크라테스 이전 철학의 전통을 계승하면서도 새로운 사상적 흐름을 만들어낸 다양한 철학 학파들이 등장했다. 이들은 공통적으로 개인의 행복과 윤리적 삶에 대한 관심을 가졌다.

소크라테스의 제자들인 안티스테네스, 아리스타이포스, 플라톤은 각각 견유학파(키니코스 학파), 키레네 학파, 플라톤주의를 창시했다. 플라톤은 아리스토텔레스를 가르쳤고, 아리스토텔레스는 알렉산드로스 대왕의 스승이 되면서 소요학파(페리파토스 학파)를 창시했다. 소크라테스의 사상은 이 시대의 많은 학파에 영향을 미쳐 윤리학과 에우다이모니아에 집중하게 했다.

헬레니즘 시대는 알렉산드로스 대왕과 디오게네스의 기원전 323년 사망과 이듬해 아리스토텔레스의 기원전 322년 사망으로 시작되었다. 고전 철학자들이 주로 아테네에 기반을 두었던 반면, 헬레니즘 시대에는 철학자들이 로마 또는 알렉산드리아로 거점을 옮겼다.

헬레니즘 시대의 철학은 "어떤 인간의 고통에도 치료법을 제시하지 못하는 철학자의 말은 공허하다"라는 에피쿠로스의 주장처럼, 삶을 개선하기 위해 철학을 사용하려는 경향을 보였다.

헬레니즘 시대 이전에 설립된 소크라테스 학파 중 견유학파, 키레네 학파, 메가라 학파 등이 헬레니즘 시대에도 영향을 미쳤다.

안티스테네스에 의해 시작된 견유학파는 금욕주의에 입각하여 최소한의 필수품만 가지고 자연에 따라 생활하며, 사회나 물질적 이점과 관련된 모든 "부자연스러운 쾌락"을 거부했다. 키레네 학파는 쾌락이 자연스럽고 좋기 때문에 쾌락이 좋은 이유라고 주장했으며, 현재의 쾌락이 미래에 대한 불안과 과거에 대한 후회로부터 자유롭게 하여 마음의 평화를 가져다준다고 믿었다.

변증학파는 역설, 변증법, 명제 논리에 대한 연구로 유명했다. 이 학파와 관련된 주요 철학자는 디오도루스 크로누스와 필로 (논리학자)였다.

스토아 철학은 기원전 3세기에 키티온의 제논에 의해 창시되었으며, 삶의 목표는 자연에 따라 사는 것이라고 주장했다. 스토아 철학은 파괴적인 감정을 극복하기 위한 수단으로 자기 통제와 불굴의 의지를 개발할 것을 옹호했다.

에피쿠로스 철학은 기원전 3세기에 에피쿠로스에 의해 창시되었으며, 원자론을 바탕으로 우주가 물질과 빈 공간으로 이루어져 있다고 보았다.

고대 그리스 철학적 회의주의는 기원전 3세기에 엘리스의 피론과 플리우스의 티몬에 의해 철학 운동으로 시작되었다.

기원전 90년경, 아스칼론의 안티오코스는 회의주의를 거부하며 중기 플라톤주의 시대를 열었다. 이 시기에는 플라톤주의가 소요학파와 스토아 철학의 교리와 융합되었다.

일반적으로 헬레니즘 시대에 태어난 철학은 개인주의와 세계 시민주의적 경향이 짙다고 여겨진다.

3. 1. 피타고라스 학파

피타고라스 학파는 피타고라스에 의해 발달된 철학과 과학 학파로, 수학과 형이상학을 결합한 철학을 발전시켜 이후 대부분의 헬레니즘 철학 사조에 영향을 끼쳤다.- 크로톤의 피타고라스

- 히파소스

3. 1. 1. 피타고라스 학파의 분파

피타고라스 학파는 피타고라스에 의해 발달된 철학과 과학 학파로, 이후 대부분의 헬레니즘 철학 사조에 영향을 끼쳤다. 이 사상은 수학에 기반을 두어 피타고라스의 과학적 업적에 집중하는 분파와, 피타고라스의 형이상학에 대한 가르침에 집중하는 두 분파로 나뉘게 된다.- 크로톤의 피타고라스 (Πυθαγόρας ὁ Κροτωνιάτης|피타고라스 호 크로토니아테스grc, 기원전 570년경 - 495년경)

- 히파소스 (기원전 5세기)

3. 2. 소피스트

소피스트는 철학과 수사학을 이용해 아레테를 가르치는 데 특화된 교사들을 말한다. 이들은 주로 젊은 정치가나 귀족들을 가르쳤다.[1]3. 3. 키니코스 학파 (견유학파)

키니코스 학파는 기원전 4세기경 안티스테네스가 시작하고 서기 5세기까지 지속된 철학 학파로, 금욕적인 삶을 추구했다. 이들은 자연과 조화하여 덕있는 삶을 살 수 있다고 생각하여 부, 권력, 건강, 명성 등 모든 세속적 욕망을 거부하고 자유로운 삶을 추구했다. 키니코스 학파는 금욕주의에 입각하여 최소한의 필수품만 가지고 자연에 따라 의도적으로 생활하며, 사회나 물질적 이점과 관련된 모든 "부자연스러운 쾌락"을 거부했다. 그러나 자연이 주는 쾌락(즉시 얻을 수 있는 것)은 허용했다. 스토아 학파는 키니코스 학파의 윤리적 사상을 바탕으로 발전했다.3. 3. 1. 키니코스 학파의 주요 인물

- 안티스테네스 (기원전 445년–기원전 365년): 키니코스 학파를 시작한 철학자이다.

- 디오게네스 (기원전 412년–기원전 323년): 안티스테네스의 제자로, 금욕주의를 실천하며 살았다.

- 테베의 크라테스 (기원전 365년–기원전 285년): 디오게네스의 제자로, "철학은 콩 한 쿼트와 아무것도 신경 쓰지 않는 것이다"라고 주장했다.

- 메니푸스 (기원전 3세기경): 키니코스 학파의 철학자이다.

- 데메트리오스 (서기 10년–80년): 키니코스 학파의 철학자이다.

3. 4. 키레네 학파

키레네 학파는 기원전 4세기경 소크라테스의 제자인 아리스티포스가 세운 학파로, 쾌락주의를 추구하였다. 이들은 쾌락이 인간이 경험으로 알 수 있는 최고의 선이라고 주장하였다.키레네 학파는 쾌락이 좋은 이유는 아주 어린 나이부터 인간의 행동에서 분명하게 드러나기 때문이며, 이것이 자연스럽고 따라서 좋기 때문이라고 주장했다(소위 '요람 논증').[1] 또한 현재의 쾌락이 미래에 대한 불안과 과거에 대한 후회로부터 자유롭게 하여 마음의 평화를 가져다준다고 믿었다.[1]

안니케리스는 쾌락의 범위를 우정과 명예와 같은 것들까지 확장한 반면,[1] 테오도로스는 사회적 유대를 끊고 자급자족을 옹호해야 한다고 주장했다.[1] 키레네의 헤게시아스는 궁극적으로 삶이 전반적으로 즐거울 수 없다고 주장했다.[1]

키레네 학파는 이후 에피쿠로스 학파의 교리에 대체되었다.

3. 4. 1. 키레네 학파의 주요 인물

- 아리스티포스 (기원전 435년–기원전 360년) [1]

- 안니케리스 (기원전 300년경) [1]

- 헤게시아스 (기원전 290년경) [1]

- 무신론자 테오도로스 (기원전 340년경 – 기원전 250년경) [1]

3. 5. 플라톤주의

플라톤주의는 기원전 4세기 플라톤에 의해 세워지고 그 추종자들에 의해 발달된 철학 사조이다. 플라톤주의의 중심 개념은 이데아론이며, 최상의 이데아는 선의 이데아이다. 선의 이데아는 "지식과 진리의 원인이긴 하지만 지식에 의해 파악되는 것"[97]이다.기원전 3세기에 아르케실라오스가 아카데미아 회의주의를 받아들인 뒤, 기원전 90년 아스칼론의 안티오코스가 스토아 학파의 요소를 받아들이기까지 회의주의가 플라톤주의의 중심 사상이 된다. 기원후 3세기경 동양의 신비주의를 받아들이며 신플라톤주의로 발전하게 된다.

플라톤은 아리스토텔레스를 가르쳤고, 아리스토텔레스는 알렉산드로스 대왕의 스승이 되었다. 따라서 소크라테스의 사상은 이 시대의 많은 학파에 영향을 미쳤다.

"고대 아카데미"로 알려진 초기 플라톤주의는 플라톤에서 시작하여, 플라톤의 조카인 스페우시포스가 학교의 수장직을 계승했고 (기원전 339년까지), 크세노크라테스 (기원전 313년까지)가 그 뒤를 이었다. 이들은 모두 플라톤의 이데아론과 피타고라스 학파의 수론에 대한 사변을 융합하려 했다.

3. 5. 1. 플라톤주의의 발전

플라톤주의는 플라톤의 철학으로, 그의 제자들에 의해 유지되고 발전되었다. 그 중심 개념은 이데아론인데, 초월적이고 완전한 원형이 존재하며, 일상적인 개별적인 것들은 그 원형의 불완전한 모방에 불과하다는 것이다. 최고의 이데아는 선의 이데아로, 존재의 근원이며, 지식을 통해 그 존재를 알 수 있다고 여겨졌다.[97]

초기 아카데메이아 학파는 수학적인 존재론 체계를 구축하려 한 반면, 기원전 3세기에 아르케실라오스가 아카데미아 회의주의를 채택하면서 이것이 이 학파의 중심 교리가 되었다.[43] 헬레니즘 시대 각 학파 간의 활발한 논쟁에서, 이 회의주의를 채택한 아카데메이아 학파가 매우 큰 역할을 했다. 그들의 비판에 응답함으로써 스토아 학파와 에피쿠로스 학파가 자설을 더욱 정교하게 발전시켰다.[57]

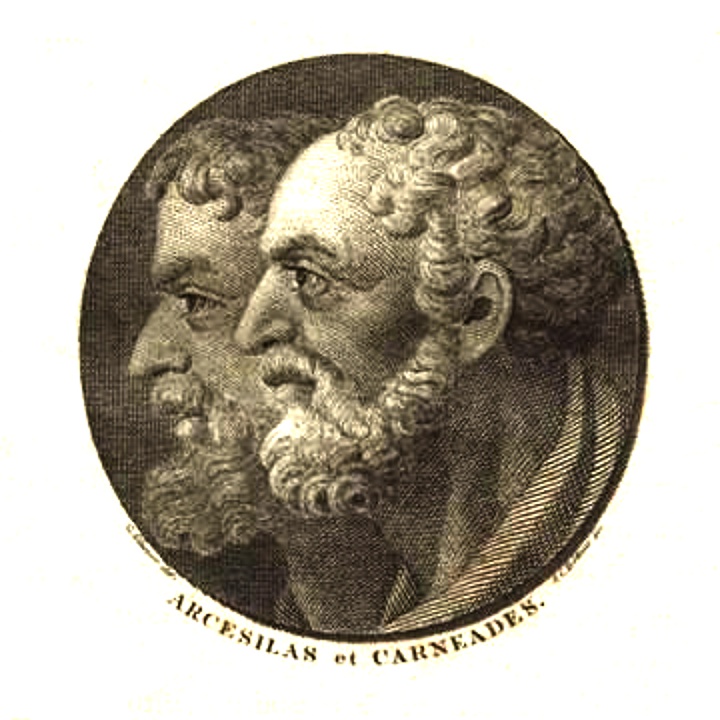

티몬 사후, 기원전 266년경부터 플라톤 아카데미가 회의론의 주요 옹호자가 되면서, 아르케실라오스가 그 수장이 되었다. 초기 아카데미 회의론은 부분적으로 피론의 영향을 받았지만, 기원전 1세기에 아이네시데모스가 아카데미 회의론자들과 결별하고 피론주의를 채택하면서 점점 더 독단적으로 변모했다. 아카데미 회의론자들은 사물에 대한 지식은 불가능하다고 주장했다. 아이디어나 개념은 결코 참이 아니지만, 진실성과 유사한 정도, 즉 믿음의 정도는 존재하며, 이를 통해 행동할 수 있다. 이 학파는 스토아 학파와 그 교의인 설득력 있는 인상이 참된 지식으로 이어진다는 주장에 대한 비판으로 특징지어졌다. 가장 중요한 아카데미 회의론자들은 아르케실라오스, 카르네아데스, 라리사의 필론이었다. 아카데미 회의론에 대한 가장 광범위한 고대 자료는 아카데미 회의론 철학자 키케로가 저술한 ''아카데미카''이다.

피론주의자들의 목표가 아타락시아의 달성이었던 반면, 아르케실라오스 이후의 아카데미 학파는 아타락시아를 중심 목표로 삼지 않았다. 아카데미 학파는 다른 철학 학파, 특히 스토아 학파의 독단론을 비판하는 데 집중했다.[43] 그들은 도덕률의 흔적이 최선으로는 그저 그럴듯한 지침일 뿐이지만, 이를 소유하는 것이 현자와 어리석은 자를 진정으로 구분하는 요소임을 인정했다.[44] 아카데미 학파와 피론주의자의 입장은 사소한 차이만 있는 것처럼 보이지만, 그들의 삶을 비교해 보면 실제적인 철학적 절제가 아카데미 학파의 특징이었던 반면, 피론주의자의 목표는 보다 심리적인 것이었음을 알 수 있다.[44]

아카데미 학파는 진리의 존재를 의심하지 않았다. 그들은 단지 인간이 진리를 얻을 능력이 있는지에 대해 의문을 품었을 뿐이다.[44] 그들은 이러한 입장을 플라톤의 ''파이돈''을 근거로 삼았으며,[45] 여기서 소크라테스는 지식이 인간에게 접근할 수 없는 것이라고 논한다.[46] 아르케실라오스 이전까지, 플라톤 아카데미아는 모든 것에서 일반적인 통일성을 찾고, 이를 통해 확실성의 원리를 찾으려는 원칙을 받아들였다.[47] 그러나 아르케실라오스는 확실성 자체의 가능성을 공격함으로써 새로운 지평을 열었다. 소크라테스는 "내가 아는 것은 오직 이것뿐이다. 나는 아무것도 모른다는 것"이라고 말했다. 그러나 아르케실라오스는 여기서 더 나아가 심지어 소크라테스가 말한 최소한의 확실성조차 가능하지 않다고 부정했다. "나는 내가 아는지 모르는지조차 알 수 없다."[47]

아르케실라오스의 학설은[48] 스토아 학파의 ''판타시아 카탈렙티케''(판단 기준)에 대한 공격을 나타내며, 플라톤의 후기 저술에 잠재되어 있던 회의론에 기반을 두고 있다.[49] 아카데미 회의론의 다음 단계는 카르네아데스의 온건한 회의론이었다. 그는 자신의 회의론이 크리시푸스에 대한 반대에서 비롯되었다고 말했다.[47] 스토아학파의 지각 이론, 즉 과학에 이를 정도로 강력한 인상에서 비롯된 확신을 표현하는 '판타시아 카탈렙티케(phantasia kataleptike)'에 대해, 그는 아카탈렙시아의 교리를 제안했는데, 이는 지각과 지각된 대상 사이의 필연적인 일치를 부정했다.[47] 카르네아데스는 저술을 남기지 않았으며, 그의 견해는 그의 제자 클리토마쿠스에 의해 체계화된 것으로 보이는데, 그의 저술에는 "판단 유보에 관하여"가 포함되어 있었으며, 이는 키케로에 의해 사용되었다.[51]

라리사의 필론 시대에 이르러, 아카데미 자체의 내부적인 차이를 조화시키려는 경향뿐만 아니라 그것을 유사한 사상 체계와 연결하려는 경향이 발견된다.[47] 일반적으로 그의 철학은 플라톤의 독단론을 선호하여 중기 및 신 아카데미의 회의론적 또는 불가지론적 입장에 대한 반발이었다.[52] 이러한 혼합주의에서 아스칼론의 안티오쿠스의 절충주의 중기 플라톤주의가 나타났다.[47]

기원전 90년에 아스칼론의 안티오코스가 스토아 철학의 요소를 추가하여 회의주의를 포기했고, 동시에 아카데메이아가 전란에 의해 불타면서 중기 플라톤주의 시대가 시작되었다. 기원후 3세기에는 동양적 신비주의를 채택함으로써 플라톤주의는 신플라톤주의로 진화했다.

플라톤주의 발전에 기여한 주요 인물은 다음과 같다.

3. 6. 소요 학파 (페리파토스 학파)

소요 학파는 아리스토텔레스가 기원전 4세기에 세운 학파이다. 이들은 세계를 조사함으로써 만물의 기원을 탐구할 수 있다고 주장했다. 소요 학파는 행복이 삶의 목표이며 덕을 행함으로 이를 얻을 수 있다고 보았고, 이들이 주장하는 덕이란 중용과 같은 말이다.[40] 테오프라스토스와 람프사쿠스의 스트라토는 아리스토텔레스 사후 그의 철학을 유지하고 발전시킨 대표적인 소요 학파 철학자들이다.3. 6. 1. 소요 학파의 주요 인물

소요 학파는 아리스토텔레스가 세운 학파로, 세계를 탐구하여 만물의 기원을 밝힐 수 있다고 주장했다. 이들은 행복을 삶의 목표로 삼고, 덕을 실천하여 행복을 얻을 수 있다고 보았으며, 중용을 덕의 중요한 기준으로 제시했다.[40] 소요 학파의 주요 인물은 다음과 같다.3. 7. 피론주의 (회의주의)

피론주의는 기원전 3세기에 피론이 창시하고 기원전 1세기에 아이네시데모스가 발전시킨 철학적 회의주의의 한 갈래이다.[65] 피론주의는 정신적 동요가 없는 상태인 아타락시아를 추구하며, 형이상학적 대상에 대한 믿음과 같은 것에 대해 에포케(판단중지)를 함으로써 아타락시아를 달성할 수 있다고 믿었다.피론주의의 주요 목적은 아타락시아 달성이지만, 기준의 문제, 귀납의 문제, 뮌히하우젠 삼중고 등을 최초로 밝혀낸 서양 철학 학파로서 인식론적 논변으로도 잘 알려져 있다. 피론주의자들은 자신들의 경쟁 철학을 포함한 모든 독단론자들이 증명되지 않은 문제에 대해 진리를 찾았다고 주장했다. 이들은 증명되지 않은 모든 문제에 대해 찬반 양론을 제시하여 해당 문제에 대한 결론을 내릴 수 없도록 함으로써 믿음을 유보하고, 이를 통해 아타락시아를 유도했다.

피론주의는 에포케, 즉 판단 유보를 달성하기 위한 실천을 중시했다. 이를 위해 논쟁을 서로 대립시키는 방법을 사용했으며, 아이네시데모스와 아그리파는 "모드" 또는 "트로프"로 알려진 일련의 정형화된 논증을 개발했다.[53]

3. 7. 1. 피론주의의 주요 인물

- 피론 (기원전 365년-기원전 275년): 피론주의를 시작한 철학자이다.[65]

- 티몬 (기원전 320년-기원전 230년): 피론의 제자로, 피론주의 철학 운동을 함께 시작했다.

- 아이네시데모스 (서기 1세기): 아카데메이아 학파를 비판하며 피론주의를 부활시킨 철학자이다.[65] 트로프"로 알려진 일련의 정형화된 논증을 개발했다.[53]

- 섹스투스 엠피리쿠스 (서기 2세기): 대표적인 피론주의 철학자 중 한 명이다.

3. 8. 에피쿠로스 학파

에피쿠로스 학파는 기원전 3세기 에피쿠로스가 설립한 학파로, 우주는 신의 간섭 없이 우연에 의해 지배된다고 보았다. 이들은 고통이 없는 상태를 최고의 쾌락으로 보았으며, 소박한 삶을 추구했다. 스토아 학파와는 라이벌 관계였으며, 서기 3세기경 두 학파가 모두 사라질 때까지 이러한 관계가 지속되었다.[66]에피쿠로스 학파는 원자론을 받아들여 우주가 물질과 빈 공간으로 이루어져 있다고 보았다. 물질을 구성하는 원자는 모양, 크기, 무게라는 변하지 않는 특성을 지닌 아주 작은 물체이며, 유한한 종류의 원자가 무한히 존재한다고 주장했다.[24][25][26] 원자는 아래로 움직이는 것이 자연스러우나, 때때로 무작위로 경로를 벗어나는 '비껴나감' 운동을 통해 서로 충돌하고 결합하여 물체를 형성한다고 보았다. 이러한 비껴나감은 우주 창조를 가능하게 했으며, 인간의 자유 의지를 설명하는 것이라고 생각했다.[30][31][32]

에피쿠로스 학파는 인식론적으로 경험론을 주장하며, 감각을 통해 지식을 얻는다고 보았다. 모든 물체는 끊임없이 입자를 방출하여 관찰자와 상호 작용하며, 이러한 감각 정보는 거짓되지 않지만 때로는 오해를 불러일으킬 수 있다고 주장했다.[33]

에피쿠로스 학파는 쾌락주의적 가치관에 따라 쾌락을 삶의 주요한 선으로 보았다. 최대한의 쾌락을 얻되, 과도한 쾌락으로 인한 고통을 피하기 위해 절제하는 삶을 옹호했다.[38][37] 열정적인 사랑, 결혼, 정치 생활은 피하고, 신과 죽음에 대한 두려움을 없애는 것을 중요하게 생각했다.[39][40][41][42]

3. 8. 1. 에피쿠로스 학파의 주요 인물

3. 9. 스토아 학파

스토아 학파는 기원전 3세기 키티온의 제논이 아테네에서 창시한 철학 학파이다. 키니코스 학파의 윤리 사상에 기반하여 인생의 목적은 자연과의 조화 속에서 사는 것이라고 주장했다. 또한, 자제심과 불굴의 정신을 통해 파괴적인 감정을 극복할 수 있다고 보았다. 아테네 고대 아고라 북쪽에 위치한 ''스토아 포이킬레(Stoa Poikile)''에서 제논과 그의 추종자들이 모여 사상을 논했기 때문에 스토아 학파라는 이름이 붙었다.[3]

스토아 철학은 로고스, 물리학, 윤리학을 바탕으로 세계에 대한 통일된 설명을 제공했으며, 제논의 학설은 후대 학자들의 비판을 거쳐 정교한 체계로 발전했다.[67]

3. 9. 1. 스토아 학파의 주요 인물

스토아 학파는 키티온의 제논이 기원전 3세기경에 설립한 학파로, 키니코스 학파의 도덕 사상에 기반하여 삶의 궁극적인 목표는 자연과의 조화라고 주장했다. 또한 자기 제어와 강한 의지를 통해 파괴적인 감정을 극복할 수 있다고 보았다. 주요 인물은 다음과 같다.[3][4][5][6]- 키티온의 제논(키티온의 제논): 스토아 학파의 창시자이다.

- 클레안테스: 제논의 뒤를 이어 스토아 학파의 지도자가 되었다.

- 크리시포스: 스토아 학파의 세 번째 지도자로, 스토아 철학을 체계화하는 데 크게 기여했다.

- 파나에티우스

- 포세이도니오스

- 대(小) 세네카

- 에픽테토스

- 마르쿠스 아우렐리우스

3. 10. 아카데메이아 회의주의

아카데메이아 회의주의는 아르케실라오스가 아카데메이아의 수장이 된 기원전 266년부터 아스칼론의 안티오코스가 회의주의를 부정한 기원전 90년까지 플라톤주의의 주요 사상을 의미한다. 기원전 90년 이후 학파 차원의 지지는 없었지만, 플루타르코스와 그의 제자 파보리누스 등 개인적 차원의 지지는 계속되었다.고대 그리스 철학적 회의주의는 기원전 3세기에 엘리스의 피론과 플리우스의 티몬에 의해 철학 운동으로 시작되었다. 티몬 사후, 기원전 266년경부터 플라톤 아카데미가 회의론의 주요 옹호자가 되었고 아르케실라오스가 그 수장이 되었다.[43][44] 초기 아카데미 회의론은 부분적으로 피론의 영향을 받았지만,[45] 기원전 1세기에 아이네시데모스가 아카데미 회의론자들과 결별하고 피론주의를 채택하면서 점점 더 독단적으로 변모했다. 그는 아카데미를 "스토아 학파가 스토아 학파와 싸우는 곳"이라고 비난했다.[46]

아카데미 회의론자들은 사물에 대한 지식은 불가능하다고 주장했다. 즉, 아이디어나 개념은 결코 참이 아니지만, 진실성과 유사한 정도, 즉 믿음의 정도는 존재하며, 이를 통해 행동할 수 있다고 보았다. 이 학파는 스토아 학파와 그들의 교의인 설득력 있는 인상이 참된 지식으로 이어진다는 주장에 대한 비판으로 특징지어졌다.[47]

아카데미 학파는 진리의 존재를 의심하지 않았다. 그들은 단지 인간이 진리를 얻을 능력이 있는지에 대해 의문을 품었을 뿐이다.[44] 그들은 이러한 입장을 플라톤의 ''파이돈''을 근거로 삼았으며,[45] 여기서 소크라테스는 지식이 인간에게 접근할 수 없는 것이라고 논한다.[46]

피론주의자들의 목표가 아타락시아 달성이었던 반면, 아르케실라오스 이후의 아카데미 학파는 아타락시아를 중심 목표로 삼지 않았다. 이들은 스토아 학파의 독단론을 비판하는 데 집중했다.[43] 도덕률의 흔적이 최선으로는 그저 그럴듯한 지침일 뿐이지만, 이를 소유하는 것이 현자와 어리석은 자를 진정으로 구분하는 요소임을 인정했다.[44] 아카데미 학파와 피론주의자의 입장은 사소한 차이만 있는 것처럼 보이지만, 실제로는 철학적 절제가 아카데미 학파의 특징이었던 반면, 피론주의자의 목표는 보다 심리적인 것이었다.[44]

라리사의 필론 시대에 이르러, 아카데미 자체의 내부적인 차이를 조화시키려는 경향뿐만 아니라 그것을 유사한 사상 체계와 연결하려는 경향을 발견한다.[47] 그의 철학은 플라톤의 독단론을 선호하여 중기 및 신 아카데미의 회의론적 또는 불가지론적 입장에 대한 반발이었다.[52] 필론은 카르네아데스가 플라톤에 반대하지 않았다는 것을 보여주려고 노력했으며, 플라톤주의와 스토아주의의 겉보기 갈등은 그들이 서로 다른 관점에서 논쟁하고 있기 때문이라고 주장했다. 이러한 혼합주의에서 아스칼론의 안티오쿠스의 절충주의 중기 플라톤주의가 나타났다.[47]

3. 10. 1. 아카데메이아 회의주의의 주요 인물

- 아르케실라오스 (316–232 BC): 아카데메이아 회의주의를 확립한 철학자이다. 지식의 확실성을 부정하고, 심지어 자신의 무지조차 확신할 수 없다고 주장했다. 소크라테스의 "나는 내가 아무것도 모른다는 것을 안다"는 말에서 더 나아가, "나는 내가 아는지 모르는지조차 알 수 없다"라고 주장하며 극단적인 회의주의적 태도를 보였다.[47] 스토아 학파의 '판타시아 카탈렙티케'(판단 기준)를 비판하며, 지적 확신은 모순되는 확신에도 나타날 수 있으므로 유효하지 않다고 주장했다.[49]

- 카르네아데스 (214–129 BC): 아카데메이아 회의주의의 중요한 인물로, 아카탈렙시아 교리를 주장했다. 이는 지각과 지각된 대상 사이에 필연적인 일치가 없다는 것을 의미한다.[47] 그는 모든 감각은 상대적이며, 사물의 참모습이 아닌 인상만을 알려준다고 주장했다. 또한, 스토아 학파의 신학과 물리학을 비판하며, 자연의 설계와 신성한 섭리의 존재에 대해 의문을 제기했다.[50] 그는 지식이 불가능하므로 현자는 '에포케'(판단 유보)를 실천해야 한다고 주장했지만, 동시에 실용적인 지침이 될 수 있는 '그럴듯함'의 교리를 제시했다.[47]

3. 11. 절충주의

절충주의는 어떤 하나의 교의를 따르지 않고, 각종 교의들 중 가장 그럴듯한 것들을 골라서 학설을 만들어가는 사상을 의미한다. 이 사상을 따르는 대표적인 인물로는 키케로가 있다.절충주의를 대표하는 철학자는 다음과 같다.

3. 12. 헬레니즘 유대교

헬레니즘 유대교는 헬레니즘 문명의 문화와 언어 안에서 유대교 종교 전통을 확립하려는 시도였다.[54] 대표적인 인물로는 알렉산드리아의 필로가 있다. 기원전 90년경, 아스칼론의 안티오코스는 회의주의를 거부하며 중기 플라톤주의 시대를 열었다. 이 시기에는 플라톤주의가 소요학파와 스토아 철학의 교리와 융합되었다. 중기 플라톤주의에서 플라톤의 이데아는 초월적인 것이 아니라 이성적 마음에 내재하는 것이었고, 물리적 세계는 살아있고 영혼이 있는 존재, 즉 세계 영혼이었다. 이 시기 플라톤주의의 절충적 성격은 피타고라스 학파(아파메이아의 누메니우스)와 유대 철학에 통합된 데서 드러난다.3. 12. 1. 헬레니즘 유대교의 주요 인물

- 필론 (기원전 30년 – 기원후 45년)

- 요세푸스 (기원후 37년 – 100년)

3. 13. 신피타고라스 학파

신피타고라스 학파는 서기 1세기와 2세기에 유행했던 사상으로, 피타고라스 학파의 교의를 부활시키고자 하였다. 이들은 일자(一者)에 의한 코스모스 성립과, 코스모스의 구성으로서 일자세계, 정신세계, 물질세계를 단계적으로 구분하였다. 그리스 철학에 종교적 요소를 도입하려 시도했으며, 영혼을 정제하기 위한 금욕주의적 삶을 통해 신을 숭배할 수 있다고 주장하였다. 스토아 학파와 함께 신플라톤주의 형성에 영향을 주었다.[55]3. 13. 1. 신피타고라스 학파의 주요 인물

3. 14. 헬레니즘 기독교

헬레니즘 기독교는 2세기 말엽부터 기독교와 그리스 철학, 특히 플라톤주의와 신플라톤주의를 조화시키고자 했던 시도이다. 알렉산드리아의 클레멘스는 이러한 헬레니즘 기독교의 대표적인 인물로, 기독교에 철학적 틀을 제공하고자 노력했다.3. 14. 1. 헬레니즘 기독교의 주요 인물

3. 15. 신플라톤주의

신플라톤주의는 플로티노스가 3세기에 플라톤의 가르침을 바탕으로 세운 종교적이고 신비주의적인 철학 사상이다. 이들은 존재의 최고점에 절대자 또는 모든 것의 근원인 선(the Good)이 있다고 보았다. 또한, 덕과 명상을 통해 영혼이 절대자와 하나가 될 수 있으며, 이것이 인간 존재의 참된 목적이라고 주장하였다.[1] 신플라톤주의는 6세기에 쇠퇴할 때까지 기독교의 주요 경쟁자였으며, 아우구스티누스, 보이티우스, 요하네스 스코투스 에리우게나 등의 기독교 사상가들에게 영향을 주었다.[1]3. 15. 1. 신플라톤주의의 주요 인물

4. 헬레니즘 철학의 주요 분야

헬레니즘 철학은 인식론, 자연학, 윤리학, 논리학 등 다양한 분야를 포괄했다.

인식론 분야에서 에피쿠로스는 감각을 지식의 അടിസ്ഥാന으로 보았고, 감각 자체는 오류가 없으며 판단을 추가할 때 오류가 발생한다고 주장했다.[70] 스토아 학파는 참된 표상이 "동의"되어 "파악적 표상"이 되고, 이것이 "파악"되어 "지식"이 된다고 보았다.[71] 피론적 회의주의는 감각과 판단의 불확실성을 주장하며 객관적 세계의 무차별성을 강조했다.[74]

자연학 분야에서 에피쿠로스 학파는 우주가 신의 간섭 없이 우연에 의해 지배된다고 보았고, 원자론을 통해 영혼과 자유 의지를 설명하려 했다.[78][79][32] 스토아 학파는 모든 존재가 물질이며, 우주는 신성한 불에서 시작하여 에크피로시스(대화재)로 끝나는 순환적인 과정을 거친다고 보았다.[7][78][14] 회의주의적 아카데메이아 학파는 스토아 학파와 에피쿠로스 학파의 자연학을 비판했다.[84]

윤리학 분야에서 에피쿠로스 학파는 쾌락을 삶의 주요한 선으로 보았으며, 고통이 없는 상태인 "정적인 쾌락", 즉 육체적인 "무고통(아포니아)"과 정신적인 "무동요(아타락시아)"를 추구했다.[38][37][87] 스토아 학파는 "친화(오이케이오시스)" 개념을 바탕으로 자기 보존과 "자연과의 합치"를 추구했으며, 코스모폴리타니즘 정신을 강조했다.[89][90][91] 피론주의는 판단 유보를 통해 "무동요"에 도달할 수 있다고 보았다.[92]

논리학 분야에서 메가라 학파와 스토아 학파는 명제를 기본 단위로 하는 논리학을 발전시켰으며, 가언 명제나 양상 명제의 진리값을 연구하고, "거짓말쟁이의 역설"과 같은 문제들을 고찰했다.[96]

4. 1. 인식론

에피쿠로스는 감각을 지식과 동일시했다. 감각, 즉 표상(판타시아)이 오류를 범할 수 있다는 반론(예: 사각형 탑이 멀리서 보면 둥글게 보인다는 것)에 대해, 어떤 감각이 일어나고 있다는 것 자체는 의심할 수 없다고 주장했다.[69] 감각 자체는 오류를 범할 수 없으며, 판단을 추가했을 때 비로소 오류가 발생한다고 보았다.[70]스토아 학파는 플라톤의 『테아이테토스』(191c-e)에 나오는 왁스 판의 비유를 활용하여 인식론을 구축했다. 표상 중 확실히 참인 것이 "동의(쉼카타테시스)"되어 "파악적 표상(카타렙티케 판타시아)"이 되고, 이것이 다시 "파악(카타렙시스)"되어 완전히 통합됨으로써 "지식"이 된다고 제논은 생각했다.[71] 인간이 표상의 참/거짓을 판별할 수 있는 근거로, 모든 개별 사물에는 "고유성"이 갖춰져 있다는 생각을 제시했다.[72] 스토아 학파는 행위와 "감정(파토스)"의 기원인 "의욕(호르메)"도 표상에 대한 동의라고 보아, 인식론과 윤리학을 통합했다.[73]

피론적 회의주의 학파에서, 초기 피론과 티몬은 헤라클레이토스의 유전설과 유사한 생각을 바탕으로 객관적 세계의 무차별성 때문에 인간의 감각이나 판단은 불확실하다고 주장했다.[74] 디오게네스 라에르티오스에 따르면, 피론은 프로타고라스의 상대주의의 영향을 받았다.[74] 이후 피론주의를 부흥시킨 아이네시데모스는 자신의 철학을 "헤라클레이토스 철학으로 통하는 길"이라고 칭했다.[75]

4. 2. 자연학

에피쿠로스 학파는 우주가 신의 간섭 없이 우연에 의해 지배된다고 보았다. 이들은 원자론을 채택하여 물체뿐만 아니라 영혼도 원자로 구성된다고 주장했다.[78] 에피쿠로스 학파는 데모크리토스의 원자론을 재구성하여, 원자의 빗나감(클리나멘)을 통해 자유 의지를 설명하고자 했다.[79][32]스토아 학파는 키티온의 제논에 의해 창시되었으며, 모든 존재 (ὄντα)가 물질이라고 주장했다.[7] 이들은 신, 영혼, 덕 등도 모두 물질이라고 보았다.[78] 스토아 철학에서 우주는 신성한 장인-불에서 시작하여 에크피로시스(대화재)로 끝나는 순환적인 과정을 거친다.[14] 이 과정은 영원히 반복된다(영원 회귀 참조).[14] 스토아 학파는 공간과 우주는 시작도 끝도 없으며 순환한다고 보았다. 현재 우주는 무한히 많은 우주 중 현재 주기의 한 단계일 뿐이며, 이전에도 무한히 많은 우주가 존재했고, 앞으로도 무한히 많은 우주가 뒤따를 것이라고 생각했다.[14]

회의주의적이었던 아카데메이아 학파는 스토아 학파와 에피쿠로스 학파의 자연학을 비판하는 데 집중했으며, 자체적인 자연 철학을 구축하지 않았다.[84]

후대의 플라톤 학파는 아카데메이아 학파가 스토아 학파의 물질적인 신을 비판한 것을 바탕으로, 인간과는 전혀 다른 존재로서의 신을 논의했다.[84] 알렉산드리아의 필론이 이러한 흐름에 속한다.[84] 또한, 플라톤 학파는 스토아 학파나 에피쿠로스 학파와 달리 물질과는 전혀 다른 마음의 존재를 주장했다.[85] 프로티노스나 히포의 아우구스티누스에게서 그러한 마음 개념을 찾아볼 수 있다.[85]

4. 3. 윤리학

에피쿠로스 학파는 쾌락을 삶의 주요한 선으로 보았으며, 쾌락주의적 가치관에 윤리학의 기반을 두었다.[38][37] 에피쿠로스는 평생 동안 가능한 한 최대한의 쾌락을 얻도록 살되, 과도한 쾌락으로 인한 고통을 피하기 위해 절제하는 삶을 옹호했다.[38] 이들은 일반적으로 쾌락으로 간주되는 "동적인 쾌락"뿐만 아니라, 고통이 없는 상태, 즉 "정적인 쾌락"도 인정했다. 그들은 정적인 쾌락을 육체적인 "무고통(아포니아)"과 정신적인 "무동요(아타락시아)"로 구분했으며, 특히 후자를 최고의 쾌락으로 여겼다.[87] 에피쿠로스는 덕, 사려 분별, 정의와 같은 것들의 가치도 쾌락에서 유래한다고 생각했지만, 우애와 철학에 관해서는 그 자체의 가치를 인정했으며, 후대의 에피쿠로스 학파 사람들은 이러한 위치 부여에 고심하게 되었다.[88]스토아 학파는 "친화(오이케이오시스)"의 개념을 윤리학의 시초로 삼았다. 에피쿠로스 학파는 태어나자마자 동물이 쾌락을 추구한다고 생각했지만, 스토아 학파는 태어나자마자 동물이 추구하는 것은 자신을 "친근한 것(오이케이온)"으로 만드는 것에서 유도되는 "자기 보존"이라고 생각했다.[89] 인간은 성장하여 이성적 존재가 됨에 따라 "합치(호모로기아)"를 추구하게 된다고 여겨졌다. 그리고 "자연과 합치하여(호모로구메노스) 산다"는 것이 목적으로 여겨졌다. 예를 들어 신체의 건강이 "자연에 따른 것"으로 여겨졌고, 특히 많은 가치를 지니는 "우선적인 것(프로에그메논)"으로 여겨졌다.[90] 또한, "오이케이오시스"의 개념에 따라 인간은 자신에서 가족, 이웃으로 "친근한 것"으로 간주하는 범위를 확대하고, 최종적으로는 전 인류가 "친근한 것"이 될 수 있다고 생각했다. 이러한 생각 아래, 폴리스나 지구별로 별도의 정의를 갖는 것이 아니라 모든 사람을 자신과 같은 지구 또는 폴리스의 일원으로 간주하는 "코스모폴리타니즘"의 정신이 요구되었다.[91]

피론주의에서는 판단 유보를 통해 스토아 학파나 에피쿠로스 학파가 추구한 "무동요"에 도달할 수 있다고 보았다.[92] 그리고 실생활에서는 "현상(파이노메논)에 따라 사는", 즉 자연의 필연, 육체의 욕구, 관습이나 법과 같은 사회적인 관례를 따르는, 일종의 보수적인 삶이 이루어졌다.[93]

아카데메이아 학파에서는 판단 유보가 "무동요"와 결합되지 않았다. 아카데미아 학파에서는 카르네아데스가 스토아 학파와 에피쿠로스 학파의 윤리학에 대해 체계적인 비판을 했다.[94] 스토아 학파와 에피쿠로스 학파가 인간의 자연 본성에서 정의와 행복을 이끌어낸 반면, 기독교의 교부들과 같은 플라톤 학파의 흐름을 잇는 사람들은 인간의 자연 본성을 초월한 신으로부터 정의와 행복을 설명했다.[95]

4. 4. 논리학

메가라 학파와 스토아 학파는 명제를 기본 단위로 하는 논리학을 발전시켰다.[96] 이들은 가언 명제나 양상 명제의 진리값을 연구하고, "거짓말쟁이의 역설"이나 "더미의 궤변"과 같은 문제들을 고찰했다.[96]참조

[1]

간행물

Dialectical school

https://plato.stanfo[...]

2004

[2]

서적

The Development of Logic

Oxford University Press

[3]

서적

A History of Western Ethics

Routledge

[4]

웹사이트

Stoicism

https://plato.stanfo[...]

2023-01-20

[5]

웹사이트

Chrysippus (c. 280—207 B.C.E.)

https://iep.utm.edu/[...]

[6]

웹사이트

Early Greek Stoicism

https://otterbein.li[...]

[7]

문서

Stoic Metaphysics

[8]

문서

Advsus Mathematicos

[9]

간행물

The Stoics on Bodies and Incorporeals

2001-06

[10]

서적

Lives of eminent philosophers

Harvard University Press

[11]

서적

The Philosophy of Early Christianity

Routledge

[12]

문서

Epistles

[13]

문서

Meditations

[14]

서적

Stoic Cosmology

Cambridge University Press

[15]

서적

Stoicism and Emotion

University of Chicago Press

[16]

간행물

Learning from Seneca: a Stoic perspective on the art of living and education

http://dspace.ubvu.v[...]

2009

[17]

서적

[18]

서적

[19]

서적

[20]

서적

[21]

서적

[22]

서적

[23]

서적

[24]

서적

[25]

서적

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

Stoics, Epicureans, and Sceptics: An Introduction to Hellenistic Philosophy

Routledge

[29]

서적

Stoics, Epicureans, and Sceptics: An introduction to Hellenistic Philosophy

https://archive.org/[...]

Routledge

[30]

서적

[31]

서적

[32]

서적

Stoics, Epicurus, and Sceptics: An Introduction to Hellenistic Philosophy

https://archive.org/[...]

Routledge

[33]

서적

[34]

서적

[35]

서적

Epicurus and the Epicurean Tradition

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[36]

서적

[37]

서적

Stoics, Epicureans, and Sceptics: An Introduction to Hellenistic Philosophy

https://archive.org/[...]

Routledge

[38]

서적

[39]

서적

[40]

서적

[41]

서적

[42]

서적

[43]

백과사전

Scepticism

EB1911

[44]

백과사전

Arcesilaus

SmithDGRBM

[45]

문서

Phaedo

https://www.perseus.[...]

[46]

학술지

Carlos Lévy, Les Scepticismes; Markus Gabriel, Antike und moderne Skepsis zur Einführung

https://www.academia[...]

[47]

백과사전

Academy, Greek

EB1911

[48]

인용

Cicero, Acad. i. 12, iv. 24; De Orat. iii. 18; Diogenes Laertius iv. 28; Sextus Empiricus, Adv. Math. vii. 150, Pyrrh. Hyp. i. 233

[49]

백과사전

Arcesilaus

EB1911

[50]

백과사전

Carneades

EB1911

[51]

백과사전

Clitomachus

EB1911

[52]

백과사전

Philo of Larissa

EB1911

[53]

서적

The Etymological Compendium, Or, Portfolio of Origins and Inventions

https://archive.org/[...]

T. Tegg

[54]

웹사이트

Platonism - Medieval Platonism

https://www.britanni[...]

[55]

서적

The Pythagorean Texts of the Hellenistic Period

Acta Acedemias Aboensis

[56]

서적

[57]

서적

[58]

서적

[59]

서적

世界史B用語集

山川出版社

[60]

서적

光か闇か―流転の西洋哲学史

日本文芸社

1996-12-25

[61]

서적

図解雑学 哲学

ナツメ社

2001-08-30

[62]

서적

[63]

서적

[64]

인용

[65]

서적

[66]

서적

[67]

서적

[68]

서적

[69]

서적

[70]

서적

[71]

서적

[72]

서적

[73]

서적

[74]

서적

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

[78]

서적

[79]

서적

[80]

서적

[81]

서적

[82]

서적

[83]

서적

[84]

서적

[85]

서적

[86]

서적

[87]

서적

[88]

서적

[89]

서적

[90]

서적

[91]

서적

[92]

서적

[93]

서적

[94]

서적

[95]

서적

[96]

서적

[97]

서적

국가

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com