한국의 지진

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

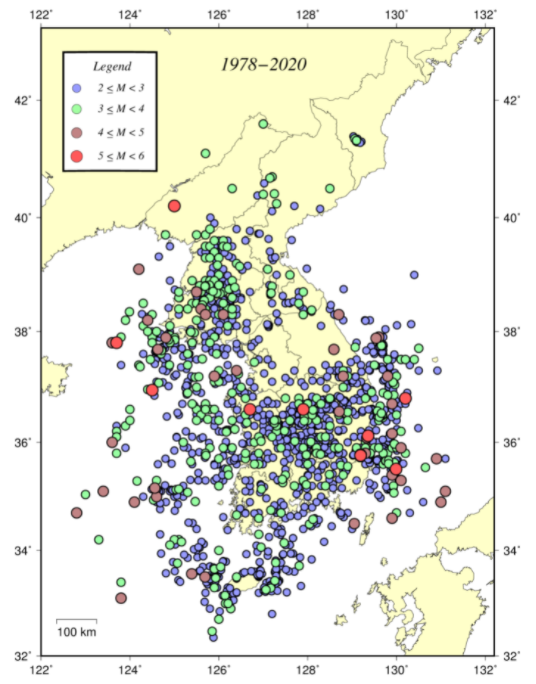

한국의 지진은 한반도 지각의 구조적 특성과 주변 판들의 상호 작용으로 인해 발생하며, 역사적으로 다양한 지역에서 지진 피해가 기록되어 왔다. 유라시아판, 아무르판, 인도판, 태평양판, 필리핀판의 운동에 의한 압축력이 한반도 내 단층에서 지진을 유발하며, 특히 중생대에 형성된 단층들이 지진과 밀접한 관련이 있다. 지진 발생 지역은 동해, 서해, 옥천 습곡대, 영남 지괴, 경상 분지 등 특정 지체 구조와 연관되어 나타나며, 과거에는 지진계 미비로 인해 역사 기록에 의존한 지진 연구가 진행되었다. 최근에는 고지진 연구를 통해 과거 대규모 지진의 흔적을 찾고 있으며, 2011년 동일본 대지진 이후 한반도 지각의 응력 변화로 지진 발생 빈도가 증가하는 경향을 보이고 있다. 1978년 이후 규모 4.0 이상의 지진이 다수 발생했으며, 특히 경상 분지, 동해 해역, 서해 해역에서 지진 활동이 활발하게 나타나고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국의 지진 - 1643년 합천 지진

1643년 합천 지진은 조선 인조 시대에 합천에서 발생하여 민가 붕괴와 인명 피해를 일으켰으며, 승정원일기와 인조실록에 기록되어 당시 지진 관측 및 기록 시스템의 한계를 보여주는 조선시대 지진 재해 연구의 중요한 자료이다. - 한국의 지진 - 1597년 백두산 지진

1597년 백두산 지진은 1597년 음력 8월 26일부터 28일에 함경도 지역에서 발생한 강한 지진으로, 성벽 붕괴, 절벽 붕괴 등의 피해를 일으켰으며, 진앙은 백두산 근처로 추정되고, 지진 당시 중국 동부 지역에서 세이시 현상이 관찰되었고, 지진 직후 백두산에서 수증기 분화 및 폭발식 분화가 일어났을 가능성이 제기된다. - 대한민국의 지진 - 2017년 포항 지진

2017년 11월 15일 경상북도 포항시에서 발생한 규모 5.4의 지진은 한국 전역과 일본 일부 지역에서 감지되었고, 인명 및 시설 피해, 대학수학능력시험 연기 등 사회 전반에 큰 영향을 미쳤으며, 지열 발전소의 유체 주입이 지진 발생에 영향을 미친 것으로 밝혀져 사회적 논란을 야기했다. - 대한민국의 지진 - 1643년 합천 지진

1643년 합천 지진은 조선 인조 시대에 합천에서 발생하여 민가 붕괴와 인명 피해를 일으켰으며, 승정원일기와 인조실록에 기록되어 당시 지진 관측 및 기록 시스템의 한계를 보여주는 조선시대 지진 재해 연구의 중요한 자료이다.

2. 지진 발생 원인 및 특징

유라시아판 내부에 위치한 한반도는 환태평양 지진대에서 떨어져 있어, 판의 경계부에 비해 상대적으로 지진이 덜 발생하는 편이다. 대한민국의 본격적인 지진 관측은 1978년에 시작되었으며, 연평균 35회의 지진이 발생하고 있다. 1978년 이래로 규모 5.0 이상의 지진만 10회가 발생했으며,[3][4] 그 이전에도 1936년 지리산, 1952년 평양의 지진 등 규모 5~6에 이르는 지진들이 발생해 왔다. 연도별 지진 발생 횟수는 1999년 이후 증가한 경향을 보이나, 이는 지진 관측망 확충과 지진 관측 기술 발달에 따른 것으로 추정된다. 즉 과거보다 지진이 더 많이 발생하는 것이 아니라 이전에는 감지할 수 없었던 소규모 지진들이 추가로 관측되어 지진 발생 횟수가 증가한 것처럼 보이는 것이다.[1][5][6]

한반도에서 발생하는 대규모 지진은 긴 재발주기와 낮은 발생빈도를 보인다.[7] 이는 큰 지진을 일으킬 수 있는 장대 단층이 움직이는데 필요한 힘(응력)이 축적되려면 수천~수만 년의 시간이 필요하기 때문이다.[8] 한반도에서 발생하는 지진의 진원 깊이는 5~15km으로 얕은 편이다.[9]

한반도는 유라시아판 또는 아무르판에 속하며, 남쪽에서는 인도판이, 동쪽에서는 태평양판 및 필리핀판이 섭입하면서 압축력을 받고 있다. 이 압축력은 한반도까지 영향을 미쳐 판 내부 변형을 일으키고, 한반도 내부에 존재하는 중생대에 형성된 한국의 단층[10]에서 지진이 발생하게 된다.[11][12][13][14][15][16][17][18][19]

2. 1. 지진과 단층의 관계

여러 연구를 통해 중생대에 형성된 한국의 단층들에서 지진이 발생함이 알려져 있다. 그러나 김대영(2018)은 단층 밀도가 높지만 지진 밀도가 낮은 지역, 그리고 그 반대의 경우도 관찰된다는 점을 들어 지진 밀도와 단층선의 밀도가 항상 비례하는 것은 아니라고 주장한다. 특히 한반도의 경우 지진 발생과 단층선의 발달 사이에 뚜렷한 연관성이 없다고 본다. 실제로 경주시나 평양시처럼 지진 밀도가 높은 곳에서 단층선 밀도도 높게 나타나지만, 연천군과 한반도 북부 지역은 단층 밀도는 높아도 지진 발생 횟수(지진 밀도)는 낮다. 서산에서 포항을 잇는 지역은 지진이 빈번하지만 단층선은 일부 지역에서만 높은 밀도를 보일 뿐, 지진 밀도와 같은 양상을 보이지 않는다. 공주시, 상주시, 의성군 등에서 단층선 밀도가 다소 높게 나타나지만, 이 역시 지진 밀도와 일치하지 않는다.[1]하지만 단층 밀도가 높은 곳에서 지진 밀도가 낮거나, 혹은 단층 밀도가 낮은 곳이라도 안심할 수는 없다. 2016년 경주 지진은 양산 단층대에서 발생해 지진과 단층의 연관성을 보여주었으며, 2007년 오대산 지진은 단층 밀도가 높지 않은 오대산 지역에서 발생했다. 규모 4.7의 오대산 지진을 일으킨 진부 단층은 연장 20km에 불과한 소규모 단층이다.[20] 이처럼 단층이 있는 지역에서는 대규모 지진 발생 가능성이 있으며, 한반도에서는 대규모 지진 발생 빈도가 낮아 특정 단층대와 지진의 연관성을 규명하기 어렵다.[21]

한국에서 발생하는 지진은 넓은 지역에 걸쳐 불규칙하게 발생하는 듯 보이지만, 같은 장소에서 반복되는 경향이 있다. 이는 지진이 새로운 단층을 만들기보다는 기존 단층면을 따라 발생하기 때문이다. 따라서 과거 지진 분석과 현재 지진 현황 파악을 통해 향후 발생 가능한 대규모 지진의 위치와 규모를 예측할 수 있다.[22]

지표에 드러나지 않은 숨겨진 단층도 문제가 될 수 있다. 2022년 괴산 지진은 지하의 숨겨진 단층대에서 발생한 것으로 밝혀졌다.[23][24] 이는 한반도 어디도 지진으로부터 안전하지 않다는 것을 보여준다.

2. 1. 1. 제4기 단층

현재까지 국내에서 기재된 제4기 단층들 중에서 직접적으로 계기 지진과 관련된 단층의 사례는 아직 보고된 바 없다. 지표 단층이 나타날 수 있는 지진의 규모는 6 이상이어야 한다. 역사지진 자료를 이용하여 추정된 지진규모는 이를 넘기도 하지만, 지진과 직접적으로 관련된 단층 운동은 기록되지 않았으며, 계기지진의 경우에 비교적 규모가 컸던 지리산 쌍계사 지진, 속리산 지진, 홍성 지진(1978)의 경우에도 지진에 의한 지표에서의 단층 활동과 관련된 지표의 파열현상은 발견되지 않았다. 배대석 외(2009)는 단층과 지진 발생과의 관계를 알아보기 위해, 169개의 역사지진과 126개의 계기지진 자료를 이용하였다. 역사지진에서 보여주는 규모 5 이상의 지진과 단층과의 관계에서는 일부 진앙지가 양산 단층대에 위치하고 있지만 진앙지와 양산 단층대와 직접적으로 연관성을 찾기 어려웠으며, 계기지진도 양산 단층과의 유의미한 상관관계를 보이지 않았다. 따라서 한반도 동남부에 양산 단층대와 같은 제4기 단층들이 발견되고 있지만 실질적으로 역사 시대 이래 지진 발생에 의한 단층의 활동도를 평가할 때 지진 발생이 특정 단층과 직접적인 관계를 보여주기 보다는 오히려 배경지진의 특성으로 볼 수 있는 것처럼 분산된 양상을 보였다.[25]2. 1. 2. 단층면해

한반도는 유라시아판 또는 아무르판에 속하며, 남쪽에서는 인도판이, 동쪽에서는 태평양판 및 필리핀판이 섭입하면서 압축력을 받고 있다. 이 압축력은 한반도까지 영향을 미쳐 판 내부 변형을 일으키고, 한반도 내부에 존재하는 중생대에 형성된 한국의 단층[10]에서 지진이 발생하게 된다.[11][12][13][14][15][16][17][18][19]지진은 지각에 축적된 지구조적 응력이 단층의 운동을 통해 해소될 때 발생한다. 큰 규모의 지진은 대부분 새로운 단층을 형성하기보다는 기존에 발달한 단층을 따라 다시 재활하는 경우가 많다. 이러한 이유로 현생 응력 조건에서 활동했던(지진을 일으킨) 단층은 다시 동일한 지구조적 응력 조건에서 재활할 가능성이 높다. 한반도는 지역에 따라 약간의 차이는 있지만, 제4기 단층의 기하와 운동학적 특성[26], 수압파쇄 결과[27][28][29], 단층면해[1][30] 연구 결과 등을 종합하면 현재 한반도는 동-서(E-W), 서북서-동남동(WNW-ESE) 내지 동북동-서남서(ENE-WSW) 방향으로 최대 주응력이 작용하는 것으로 해석되고 있다. 또한 다수의 고응력 및 구조발달사 연구들은 신생대 후기 마이오세부터 현재까지 거의 비슷한 조건이 유지되었을 가능성이 높은 것으로 판단하고 있다.[31][32] 그 결과로 한반도에서 발생한 대부분의 지진이 주향 이동성 및 역단층성의 단층 면해를 나타내며 이는 지진을 유발시킨 단층이 주향이동 내지 역단층성 운동을 나타내는 것을 의미한다. 특히, 동해와 서해 연안에서 관찰되는 지진은 주로 역단층 운동에 의한 것이 우세하다.[33][1] 동해안 일대에서 발생하는 역단층성 지진들은, 대륙 연변부에 발달한 기존 정단층이 동해가 생성될 때 동해가 닫히는 과정에서 태평양판이 유라시아판으로 섭입하며 발생한 압축 응력이 다시 발생되면서 역단층의 특성을 갖는 지진이 동해 연안에 발생하는 것으로 보인다.[34] 다만 황해 및 황해도 지역과 일부 지역에서는 국부적으로 정단층성의 단층면해를 보이는 곳이 있다.[1][35]

2016년 경주 지진은 주향이동 단층의 운동[36], 2017년 포항 지진은 역단층성 우수향 주향이동단층으로 인한 것으로 분석되었다.[37] 2020년 5월 11일 강원도 평강군에서 발생한 규모 3.8의 지진은 주향 이동 단층의 운동으로 인한 것으로 분석되었으며[38], 그 전해 같은 지역에서 발생한 규모 3.5의 지진 역시 같은 것으로 나타났다.[39] 해당 지역은 추가령 구조곡이 지나가는 지역이다. 그러나 2004년 9월 15일 서울특별시 남쪽 9km에서 발생한 지진은 면선각 -90도인 정단층 운동을 보였다.[1]

2020년에 발생한 해남 군발 지진 당시 한국지질자원연구원은 "해남지진은 이 지역에 발달하고 있는 서북서-동남동 방향의 단층계에 속하는 단층의 좌수향 주향이동운동에 의해 발생한 것으로 한반도에 작용하는 지체응력(Tectonic Stress) 환경에 부합하는 현상으로 판단된다"라고 설명하였다.[40]

2. 1. 3. 단층 연구의 필요성

중생대에 형성된 한국의 단층들에서 지진이 발생함이 여러 연구를 통해 알려져 있다. 그러나 단층 밀도가 높은 지역에서 지진 밀도가 낮거나, 그 반대의 경우도 있어 지진 밀도와 단층선의 밀도는 상관관계가 높다고 할 수 없다는 주장도 있다.[1]하지만, 단층 밀도가 낮은 지역이라도 안심할 수는 없다. 2016년 경주 지진은 양산 단층대에서 발생하여 지진과 단층의 연관성이 한반도에서 최초로 규명되었으며, 2007년 오대산 지진은 단층 밀도가 높지 않은 오대산 지역에서 발생했다. 진부 단층은 연장 20km에 불과한 소규모 단층이지만 규모 4.7의 지진을 일으켰다.[20] 이처럼 단층이 있는 지역에서는 대규모 지진이 발생할 가능성이 있으며, 한반도에서는 대규모 지진 발생 빈도가 낮아 특정 단층대와 지진의 연관성을 규명하기는 쉽지 않다.[21]

한국에서 발생하는 지진은 넓은 지역에 걸쳐 산만하게 발생하는 것처럼 보이지만, 같은 장소에서 반복적으로 발생하는 경우가 많다. 이는 지진이 지하에 새로운 단층을 형성하기보다는 기존 단층면을 따라 발생하기 때문이다. 따라서 과거 지진을 분석하고 현재 지진 현황을 파악하여 향후 발생 가능한 대규모 지진의 위치와 규모를 유추할 수 있다.[22]

지하에 숨어 있는 단층도 문제가 될 수 있다. 2022년 괴산 지진은 지하의 숨겨진 단층대에서 발생한 것으로 드러났다.[23][24] 이는 한반도에 지진 안전지대가 없음을 시사한다.

2. 1. 4. 원자력 발전소 및 댐·저수지 주변 단층

한국의 활성단층에 대한 연구는 1980년대에 시작되었으며, 원자력 발전소는 극도의 안전성이 요구되기 때문에 부지 선정 및 내진 설계 과정에서 주변 단층 조사가 이루어졌다. 원자력 발전소 주변의 활성 단층은 지진 발생 가능성이 있어 매우 위험하며, 한국의 원전 부근에는 거의 다 활성단층이 존재한다.; 한울원자력발전소

한울원자력발전소 주변에는 제4기에 활동한 마분동 단층과 검성동 단층이 보고되었다.

- 마분동 단층은 울진군 북면 덕천리에 위치하며, ESR 연대측정 결과 제4기에 최소 두 번 활동한 것으로 확인되었다.[1]

- 검성동 단층은 울진군 북면 부구리를 중심으로 발달하며, ESR 연대측정 결과 약 105만년 전에 활동한 것으로 해석된다.[1]

; 월성원자력발전소

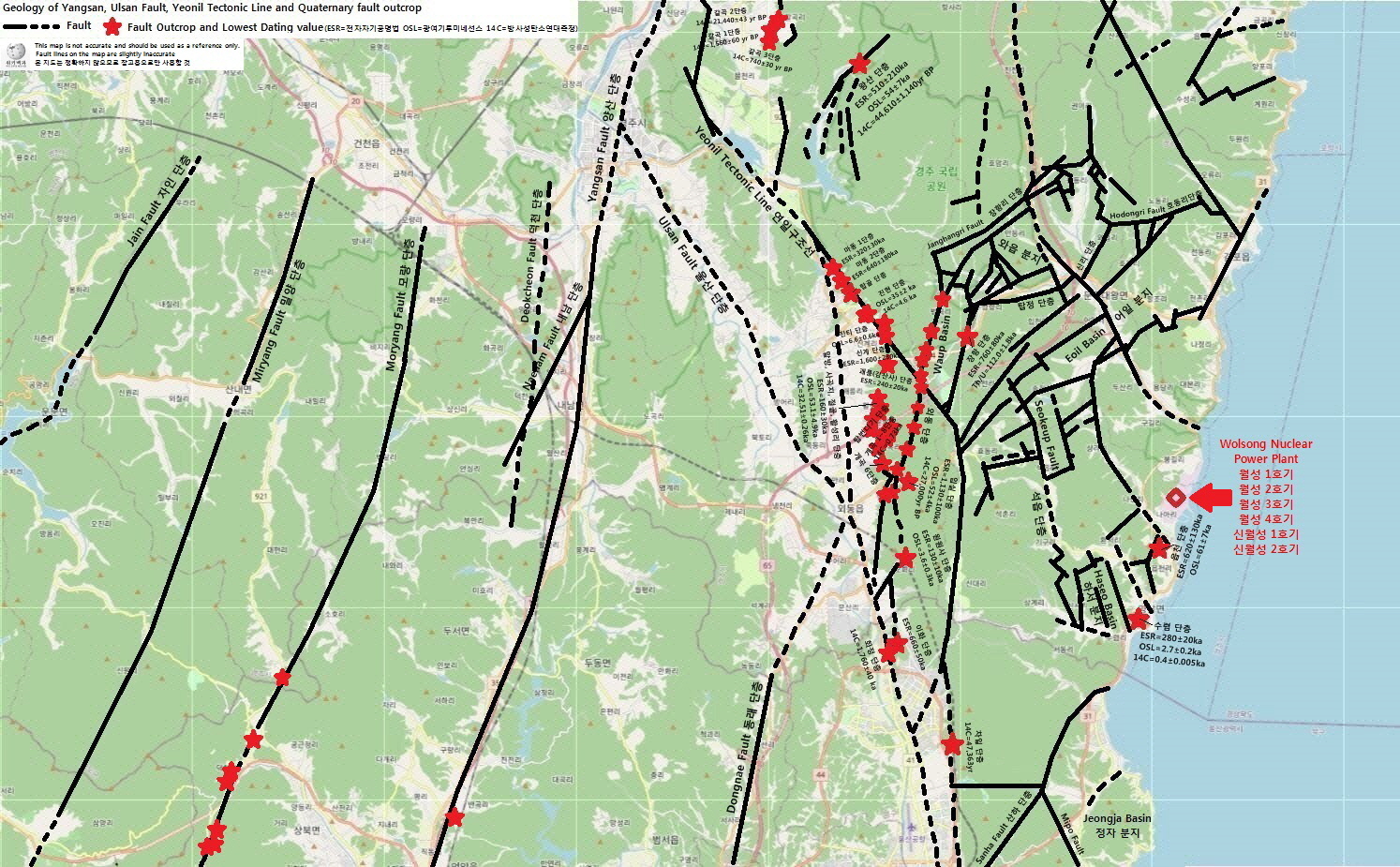

월성원자력발전소 남쪽에는 제4기 활성단층인 읍천 단층과 수렴 단층이 있다.[43]

- '''읍천 단층'''은 백악기/제3기의 정단층이지만 제4기에 역단층으로 재활성되었다.[45] 읍천 단층을 중심으로 약 2.5 km의 선상 구조가 확인되며, 이는 원자력 발전소가 위치한 나아리까지 이어진다.[46]

- '''수렴 단층'''은 제4기 지층을 절단하고 있다.[48]

; 고리원자력발전소

고리원자력발전소 인근에는 일광 단층이 지난다. ESR 연대측정 결과 일광 단층과 그 주변 단층들은 약 50-60 만년의 주기로 제4기 단층 활동을 한 것으로 보고되었다.[1]

; 영광원자력발전소

영광원자력발전소 인근에는 대규모 단층이나 활성 단층은 없지만, 고창군 일대에는 다양한 움직임에 의한 단층이 보고되었고, 영광군 남동부 지역에는 영광 단층이 지난다.[1][49]

; 원전의 안정성

원자력 발전소는 지진에 대한 안전성이 요구되므로, 활동성 단층의 영향을 평가하여 내진 설계에 반영한다.[50] 한국의 원전은 리히터 규모 7도 견딜 수 있도록 설계되었다.[51] 월성원자력발전소 1호기는 지반가속도 0.2g가 적용되었다.[52]

댐 또한 지진에 대한 안전성이 요구된다. 한국의 댐에 내진 설계 기준이 도입된 것은 1993년이며, 고베 지진 이후 강화되었다. 한국수자원공사는 댐에 지진계를 설치하고 지진 감시시스템을 운영하고 있다.[54] 규모 4.0 이상의 지진 발생 시 현장 점검을 수행하고 국토교통부에 보고한다.[55] 안동댐과 임하댐 등 9개 댐은 단층대가 댐의 기초를 통과한다.[56][57]

; 동강댐

동강댐 건설 추진 당시 댐 건설 예정지 주변의 단층이 문제가 되었다. 단곡 단층은 ESR 연대측정 결과 약 20만년전에 활동했음이 밝혀졌다.[62]

; 안동댐과 안동 단층

안동 단층이 지나는 안동시 지역은 학계의 우려 대상 중 하나이다. 안동댐과 임하댐은 단층이 지나가는 것으로 연구되었다.[1]

; 충주댐

충주댐은 규모 5.4의 지진까지 버틸 수 있도록 설계되었으나, 2016년 경주 지진의 규모는 5.8이었다.[65]

; 저수지

많은 저수지, 특히 경북 지역의 저수지는 내진 설계가 되어 있지 않다. 경주시 외동읍 사곡저수지는 2016년 경주 지진으로 균열이 발생했다.[66]

; 댐·저수지 주변에서 보고된 단층

- 댐/저수지의 실제 저수량은 총 저수용량보다 적다.

유라시아판 내부에 위치한 한반도는 환태평양 지진대에서 떨어져 있어, 판의 경계부에 비해 상대적으로 지진이 덜 발생하는 편이다. 대한민국의 본격적인 지진 관측은 1978년에 시작되었으며, 연평균 35회의 지진이 발생하고 있다. 1978년 이래로 규모 5.0 이상의 지진만 10회가 발생했으며,[3][4]그 이전에도 1936년 지리산, 1952년 평양의 지진 등 규모 5~6에 이르는 지진들이 발생해 왔다. 연도별 지진발생 횟수는 1999년 이후 증가한 경향을 보이나, 이는 지진 관측망의 확충과 지진 관측 기술의 발달에 따른 것으로 추정된다. '''즉 과거보다 지진이 더 많이 발생하는 것이 아니라 이전에는 감지할 수 없었던 소규모의 지진들이 추가로 관측되어 지진 발생 횟수가 증가한 것처럼 보이는 것이다.'''[1][5][6] 대규모 지진의 경우 긴 재발주기와 낮은 발생빈도를 보이는 지진 환경에 속하며[7] 이는 큰 지진을 일으킬 수 있는 장대 단층의 운동에 필요한 응력축적을 위해선 수천~수만년의 시간이 소요되기 때문이다.[8] 지진의 진원 깊이는 5~15km으로 얕은 편이다.[9]

3. 지진 발생 지역

1978년 이후 대한민국에서의 지진은 'L'자형의 밀집현상을 보이고 있다. 한반도의 지진은 지체 구조와 연관되어[73] 특정 지역에 집중하여 발생하는 경향이 있으며, 동해와 서해 해역, 평남 분지에 해당하는 평안남도와 황해도, 옥천 습곡대와 영남 육괴, 경상 분지에 해당하는 충청남도와 포항시를 잇는 선을 따라 진앙이 집중된다.[74] 경상 분지 역시 지진 활동성이 강한 편이다.[1] 동해에서는 해안선을 따라 남북으로 집중되는 경향을 보이며[75] 서해도 지진이 활발한 편이다. 특히 동해와 서해에서는 육지에서 잘 발생하지 않는 규모 4 이상의 지진이 수시로(10년에 3~4회 정도) 발생한다. 반면 한반도 북부, 경기도 및 강원도 내륙 지역은 지진이 드물다.[76][77][78] 그러나 지진활동이 (실제로도) 저조한 강원도에서 규모 4.8의 오대산 지진이 발생하는 등 내륙 지역에도 지속적으로 지진이 발생하고 있으며 한반도에도 다수의 단층이 존재하므로 우리나라 모든 지역이 지진에 대해 안전하다고는 할 수 없다.[79]

동해나 서해 해역과 비교해 내륙에서는 중대형 지진이 덜 발생하는 편이다.[84] 그러나 역사기록물에 따르면 한반도에는 많은 중대형 지진이 발생했음을 확인할 수 있다. 이러한 사실은 앞으로도 한반도에 중대형 지진이 발생할 가능성이 있음을 시사하며, 이러한 중대형 지진은 한반도와 같이 인구가 밀집한 지역에서는 경주 지진과 포항 지진처럼 많은 피해를 초래할 수 있다.[85]

; 댐과 저수지

지진에 의해 댐이 무너진다면, 대량의 물이 강 주변 지역을 초토화 시키며 그 피해는 수백 km 떨어진 곳까지 이어지며 대규모의 피해를 일으킬 것이다. 따라서 댐 또한 원자력 발전소와 마찬가지로 지진에 대한 안전성이 요구된다. 한국의 댐에 내진 설계 기준이 도입된 것은 1993년으로, 그 이전에는 외국의 내진 기준을 차용하여 건설되었다. 1997년의 고베 지진 이후 강화된 내진 설계 기준에 따라 당시 K-water가 관리 중인 27개 전체 다목적댐 및 용수댐에 대해 내진 성능 평가를 실시한 결과, 27개 댐 모두 강화된 내진 기준에서 안전하다고 판명되었으며, 댐 설계시 적용된 지진 규모는 6.0 정도이지만, 성능 평가 결과 이보다 더 큰 규모의 지진에도 견딜 수 있을 것으로 추정된다. 그러나 한국의 댐은 아직까지 실제 지진에 의한 가시적인 피해를 경험해 본 적이 없기 때문에 실제 강진이 내습할 경우 어떤 피해가 발생할 지는 모른다.[53] 한국수자원공사에서는 실시간 안전관리를 위해 충주댐과 안동댐 등 20개의 댐에 지진계를 설치하고 댐만을 전문적으로 감시하는 지진 감시시스템을 구축하여 운영하고 있다.[54]

현재 K-water에서는 한반도에서 규모 4.0 이상의 지진이 발생하면 지진재난 위기대응 표준매뉴얼에 따라 작성된 K-water의 지진위기대응 실무매뉴얼에 따라 3시간 이내에 K-water가 관리 중인 모든 댐에 대한 현장 긴급 점검 및 6시간 이내 현장 확인 점검을 수행하고 국토교통부에 그 상황을 보고하도록 되어 있다. 예를 들어, 2013년 9월 11일에 발생한 지진은 전남 신안군 가거도 남남동쪽 60 km의 해역에서 발생하였으며, 진앙지로부터 상당히 떨어져 있는 평화의 댐(562.4 km), 달방댐(549.0 km), 소양강댐(534.4 km), 광동댐(529.8 km), 군남댐(526.2 km)에서는 지진이 감지되지 않았음에도 불구하고 현장 긴급 점검 및 확인 점검을 수행하였다.[55] 현재 K-Water가 관리하는 전국 댐 32개 가운데 12개가 단층대 위에 건설됐으며, 12개 댐 중에서도 안동댐과 임하댐 등 9개 댐은 단층대가 댐의 기초를 통과하는 것으로 분석되었다.[56][57]

; 동강댐

1990년대 말 동강댐 건설을 추진할 당시 댐 건설 예정지 주변의 단층이 문제가 된 적 있다. 당시 전문가들의 지질조사에서 영월과 평창, 정선 일대에는 단층이 심하게 뒤틀리거나 기복이 심한곳이 많고 동강댐 건설 예정지에서 불과 300 m 떨어진 곳에 단층대가 지나가는 것이 확인되었다.[58][59] 한나라당 김형오 의원은 "동강댐 건설 예정지인 영월, 평창, 태백, 정선지역의 지진발생은 78년 이후 18번이나 된다"며 안전성에 의문을 제기했다.[60] 한양대학교 김소구 지진연구소장은 1404년부터 1998년까지 영월, 평창, 정선 등 영월 동강댐 예정지 인접 지역에서 규모 2.0 이상 242회, 4.0 이상 204회, 5.0 이상 135회, 6.0 이상 지진이 19회나 발생했다며 댐 건설 이후에도 지진이 일어날 가능성을 배제할 수 없는 곳이라고 지적했다.[61] 또한 정선군 남면 문곡리 지역에 존재하는 '''단곡 단층'''도 문제가 되었다. 1999년 3월 강원대학교의 이희권 교수는 정선군 남면 문곡리 일대에 북북동-남남서 주향으로 발달하는 단곡 단층을 대상으로 ESR 연대측정을 실시하였는데 약 20만년전에 이곳 단층이 규모 5.0 이상으로 활동했음을 밝혀내었다.[62] 이 지역은 동강댐 건설 예정지에서 불과 직선거리로 20 km 거리에 있으며 보통 제4기에 활동한 단층을 활성단층으로 규정하기 때문에 이희권 교수는 단곡 단층대가 가까운 과거에 활동을 계속 했다면 동강댐 건설 후보지도 지진의 가능성을 전혀 배제할 순 없다고 설명했다.[63] 단층과 지진 문제 때문에 동강댐 건설이 백지화된 것은 아니었지만 만약 동강댐이 실제로 건설되었을 경우 지진 문제가 발생했을 수도 있었을 것이다.

; 안동댐과 안동 단층

안동 단층이 지나는 경상북도 안동시 지역은 학계의 우려 대상 중 하나이다. 이미 1970년 중평동 지질도폭에서 안동댐 위치 선정을 위한 기초 암반 조사를 위한 시추시 상당량의 파쇄(破碎) 코어(Core)가 채취되었고 편마암의 발달이 단절되었으며 하천의 이상 굴곡이 단층의 존재를 암시한다고 하여 용점산 단층이라는 이름으로 가상 단층이 설정되었다.[64] 정확한 단층 길이는 조사되지 않았지만 안동댐은 폭 13 m, 임하댐은 폭 2 m의 단층이 지나가는 것으로 연구되었다. 실제로 지난 2010년 이후 안동 지역에서 발생한 규모 2.0 이상의 지진 7차례 가운데 6차례가 안동 임하댐 주변에서 발생한 것으로 나타났다.[1]

; 충주댐

충청북도 충주시의 충주댐의 경우, 1985년 준공 당시 규모 5.4의 지진까지 버틸 수 있도록 설계되어 있는 것으로 알려져 있다. 2016년 경주 지진이 규모 5.8이었음을 고려하면 충주댐도 안전하다고는 할 수 없는데, 대지진 발생으로 댐이 붕괴할 경우 가옥과 농지가 수몰되고 기존 하천의 범람도 예상된다. 정부는 이미 지진으로 인한 충주댐의 붕괴 시나리오를 만들었지만 확률상 희박한 시나리오를 공개할 경우 혼란과 재산권 침해를 야기할 수 있다며 비공개했다.[65]

; 저수지

저수지 또한 제방의 붕괴에 대비해 내진 설계가 필요한 곳이다. 그러나 많은 저수지, 특히 경북 지역의 저수지 대부분은 1970년대 이전에 축조된 것으로 내진 설계가 되어 있지 않다. 2001년부터 농어촌공사가 관리하는 저수지는 총 저수량 50만㎥, 제방 높이 15 m 이상인 경우 내진설계를 하도록 하고 있다. 최근에 지진이 발생한 경주시와 포항시의 경우 내진 설계가 이루어진 저수지는 얼마 없는 것으로 드러났다. 특히 경주시 외동읍 사곡저수지의 경우 2016년 경주 지진으로 2 cm의 미세한 균열이 발생해 긴급 조치가 이뤄지기도 했다. 경북 지역에는 저수지 이외에도 안동댐 등 7곳의 다목적댐과 영천댐 등 3곳의 용수전용댐이 있다. 이들 10곳 댐 중 9곳은 규모 6.1~6.4의 지진에 견딜 수 있도록 설계되어 있다.[66]

; 댐·저수지 주변에서 보고된 단층

3. 1. 내륙 지진

1978년 이후 대한민국에서의 지진은 'L'자형의 밀집현상을 보이고 있다. 한반도의 지진은 지체 구조와 연관되어[73] 특정 지역에 집중하여 발생하는 경향이 있다. 평안남도와 황해도 등 평남 분지 지역, 옥천 습곡대와 영남 육괴, 충청남도와 포항시를 잇는 경상 분지 지역에 진앙이 집중된다.[74] 경상 분지는 지진 활동성이 강한 편이다.[1] 반면 한반도 북부, 경기도 및 강원도 내륙 지역은 지진이 드물다.[76][77][78] 그러나 지진활동이 저조한 강원도에서 규모 4.8의 오대산 지진이 발생하는 등 내륙 지역에도 지속적으로 지진이 발생하고 있으며, 한반도에도 다수의 단층이 존재하므로 우리나라 모든 지역이 지진에 대해 안전하다고는 할 수 없다.[79]

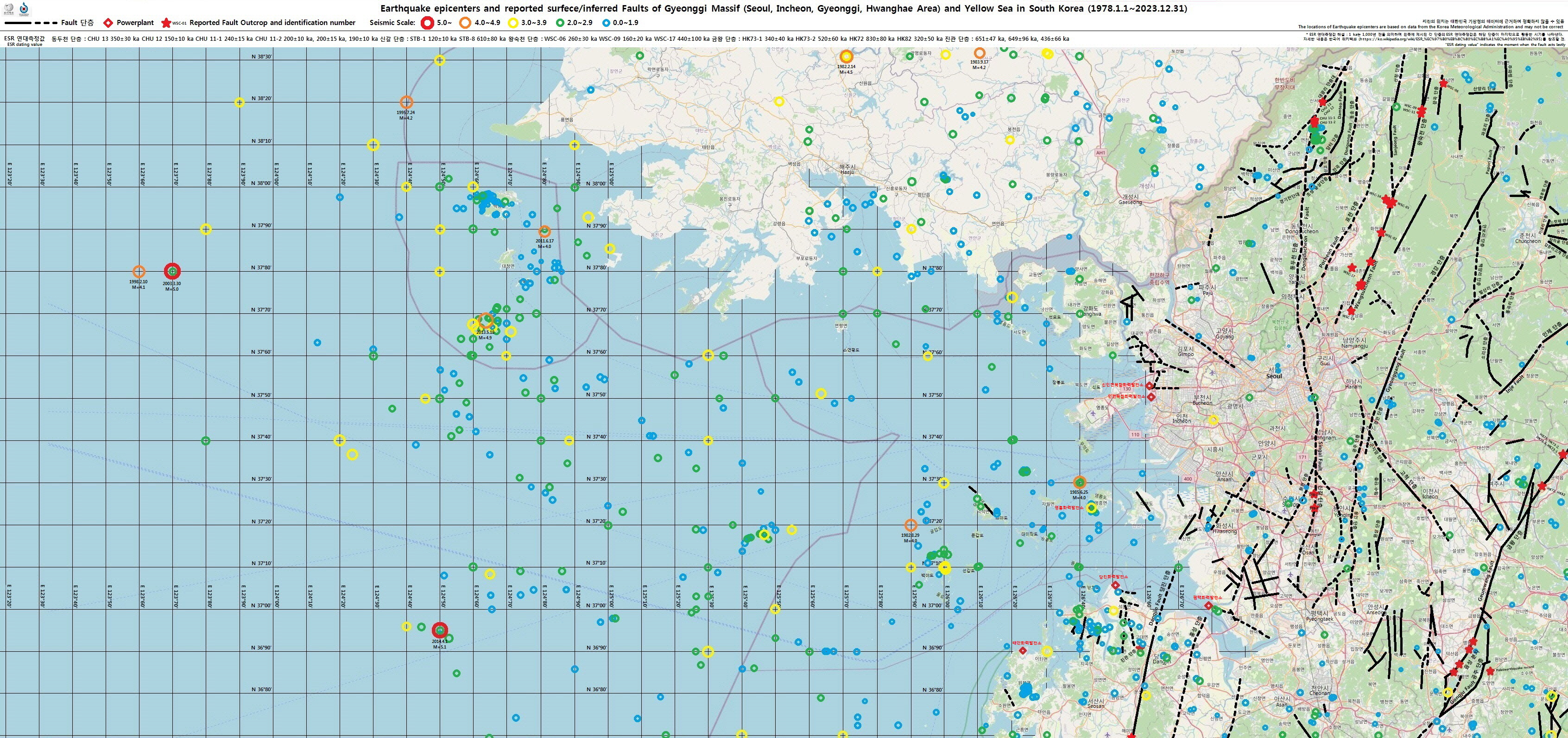

3. 2. 수도권 및 경기 지괴

한반도 남부의 지진 분포는 뚜렷한 밀집 현상이나 띠 모양의 분포를 보이지 않으며, 지진은 주로 구조선 밀집도가 높은 곳, 특히 산악 지대와 저지대의 경계 지역에서 많이 발생하는 것으로 해석되었다.[80] 한반도의 지진 활동을 공간 분석 기법으로 분석한 결과, 지진 발생은 무작위적이지 않고 군집적인 분포를 보이며, 진앙 분포의 집중도는 역사 지진의 경우 수도권, 충남, 전북, 대구 지역에서 높게 나타나며, 계기 지진의 경우 황해도-충남 앞바다-경북 내륙을 연결하는 L자 형태를 나타낸다는 연구 결과가 있다.[81]한반도의 지진 발생 지역과 기반암과의 상관관계를 분석한 결과, 지진 발생 지역이 특정 기반암에 집중적으로 분포하지는 않지만, 경상 누층군이 분포하는 대구, 성주, 하양, 영천, 경주, 진보 등의 경상도 지역에서 지진 활동이 활발하다는 설명이 있었다.[82] 한반도에서 지진 규모는 공간적으로 무작위성에 가까운 분포를 보이는 반면, 진앙의 분포는 뚜렷한 공간적 밀집 현상을 보이며, 평안남도와 황해도, 서산, 포항을 잇는 선을 따라 L자형의 밀집 분포를 보인다는 연구 결과도 있다.[1]

종합해보면, 한반도의 진앙 분포는 밀집 현상을 보이며, 평안남도와 황해도, 그리고 한반도 남동부에서 서북서 방향으로 지진 활동이 활발하게 나타나는 '''L자 형태'''의 밀집 현상을 보인다.

다음은 1978년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 44년간 경기 지괴에 해당하는 수도권 주변 지역(서울특별시, 인천광역시, 경기도, 충청남도, 강원도의 금왕 단층 북서부 지역)의 규모 0 이상 지진 발생 횟수를 나타낸 표이다.[101] 지진 발생 횟수는 기상청의 "국내지진조회", 단층의 존재 여부는 한국지질자원연구원의 5만 지질도[1]에 따르며, 행정 구역 변경 등을 고려하지 않아 약간의 오차가 있을 수 있다. 아래 표에서 일부 지역(특히 인천광역시)의 지진 발생 횟수가 급격히 늘어나는 것처럼 보이지만, 이는 실제 지진 발생 횟수가 늘어난 것이 아니라 지진 감지 기술 발달과 관측소 증가로 인해 감지되는 지진 수가 늘어난 것이다.[102]

- (■): 단층 밀집 지역[103] 또는 활성단층 통과 지역

- (■): 규모 4.5 이상 대규모 지진 발생 지역

- 금왕 단층과 공주 단층, 왕숙천 단층은 활성단층으로 간주한다. 뒤에 ? 가 붙은 단층은 해당 지역을 지나는지 불분명한 단층이다.

- '확인된 단층 없음' 은 한국지질자원연구원에 의한 지질 조사 결과 지표상에 드러난 단층이나 지질도[1]에 표시된 단층이 없다는 뜻이다. 이런 지역에서 지하에 숨은 단층이 존재할 가능성은 얼마든지 있다.

- 단층 중 '''볼드체''' 처리한 것은 연장 30 km 이상의 중·대규모 단층, ''기울인 글씨''는 활성단층이다.

3. 3. 동해 지진

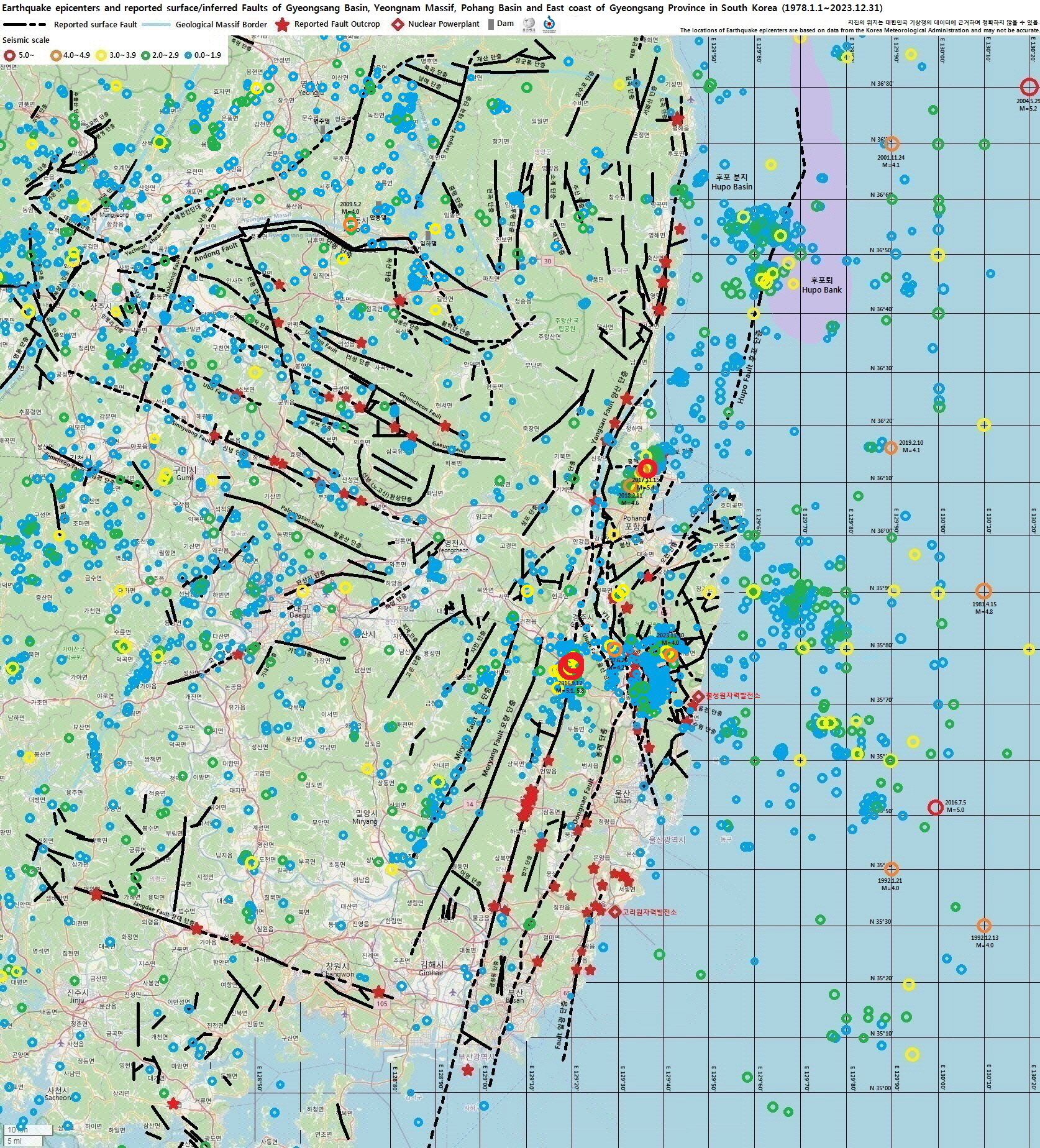

동해에는 조선시대부터 중·대규모 지진들이 수시로 발생해 왔다. 지진은 동해 연안의 활성 단층으로 의심되는 곳에서 많이 발생하고 있다.[162] 주향 이동 단층과 역단층성 지진들은 동해안과 인접한 울릉분지의 서쪽 급경사면을 따라서 남북 혹은 북동-남서 방향으로 밀집된 분포를 보인다.[165][166]동해에서는 북부보다 중·남부인 울진군, 영덕군과 포항시, 울산광역시 해역에서 더 많은 지진이 발생하고 있다. 영덕군 앞 바다 20 km × 20 km 해역에서 특히 많은 수의 지진이 발생하고 있으며,[167] 영덕 해역의 주요 해저 지질구조에는 140 km 이상의 길이를 가진 후포 단층대가 있다. 이 단층대는 해당 지역의 동편을 북북동-남남서 방향으로 지나가며, 진앙의 위치를 고려하면 이 지역에서 발생하는 지진들은 후포단층대를 구성하는 지질구조와 연관성이 있는 것으로 보인다.[168]

특히, 영덕군 앞바다에는 많은 수의 지진이 발생하고 있다. 주로 영덕군 동쪽 20~30km 해역에서 지진이 수시로 발생하고 있으며[169], 이곳의 동편에 후포 단층이 존재하는 것으로 추정된다.[170][171]

울산광역시와 경주시 해역 또한 지진이 빈번하게 발생하는 지역이다. 한반도 남동부에 위치한 울산 해역은 판 내부 지역임에도 불구하고 한반도 전체에서 상대적으로 지진이 빈번하게 발생하는 곳으로, 기상청(KMA)의 결과에 따르면 지난 10년 동안 매년 규모 3.0 이상의 지진이 지속적으로 발생하였다.[172] 이 지역 일대의 지진들은 울릉 분지의 남서부 경계(또는 울릉 단층)와 돌고래 스러스트 단층대에서 발생하고 있다.[173][174] 부산, 울산과 가까운 대마도의 서쪽 해안에는 북북동-남남서 방향의 쓰시마-고토 단층대(Tsushima-Goto fault zone)가 위치한다. 이 단층대는 한반도 동남부의 주요 구조선인 양산 단층대와 평행하게 배열되며 동해 확장을 주도한 울릉 분지의 서쪽 경계 단층인 동한 단층의 남쪽 연장으로 알려져 있고, 울릉 분지 중심부로 이어지며 스러스트 단층으로서 심한 횡압력을 받아 형성된 것으로 주로 주향 이동 운동을 한 것으로 보고되었다.[175][176] 1990년대의 조사 결과 경주시 감포 앞바다의 경우 감포 동쪽 앞바다 10 및 30km 지점과 같이 특정 지점에서 지진이 한정된 기간에 집중적으로 발생하는 현상이 나타났다. 이는 이 일대에 작용하는 조구조력(Tectonic Force)에 의해 축적된 에너지가 지진에 의해 조금씩 방출되는 것으로 진원지 부근의 매질의 특성을 나타내는 것이다.[1] 이외에도 지진이 꾸준히 발생하고 있는 지진 다발 지역이 여러 곳 존재한다.[177]

동해상의 지진이 단층에 의한 것임은 이미 확인되었다. 기존의 발진기구 해석에 따르면 동해 대륙단 지진은 특정 단층이 아니라 다양한 단층에 의한 것으로 확인되었고 인접한 지진들도 서로 다른 형태의 단층이 연관된 것으로 알려져 있다.[178][179][180] 2500만 년 전 동해가 생성된 후 현재는 1년에 1 cm 정도 좁아지고 있는데, 이 압축력을 받으며 기존의 단층들이 재활성되어 역단층성 지진들이 발생하는 것으로 추정된다. 수직 운동을 동반하는 역단층성 지진은 지진해일을 유발할 가능성이 있다.[181] 동해상에는 울릉 단층, 후포 단층, 쓰시마-고토 단층 등이 알려져 있으며, 2004년, 2006년 발생한 지진과 2013년 동안 동해 해역에서 발생한 지진의 위치들은 모두 울릉 단층대 위에 놓이고 있어 울릉단층은 활동성 지구조 운동을 하는 단층으로 생각된다.[182] 후포 단층은 2004년 울진 해역 지진과 2019년 포항시 해역에서 발생한 규모 4.1 지진의 원인으로 추정되며,[183][184] 쓰시마-고토 단층은 2016년 울산 해역 지진과 2022년 울산 먼바다에서 발생한 규모 4.6 지진의 원인으로 보인다.[1]

아래는 동해에서 발생한 주요 지진 목록이다.

3. 4. 서해 지진

충청남도의 서북부에 해당하는 경기 지괴의 남서 부분은 한반도에서 지진 활동성이 가장 높은 곳들 중 하나이다. 이 지역은 지진과 시니안 방향이 우세한 선구조(lineaments) 간의 상관관계가 존재하며, 높은 지진성은 추가령 단층(의 남단부) 및 공주 단층대와 연관되어 있다.[89] 역사 지진 목록에 따르면 이 지역에서는 2회의 MMI IX 이상 지진을 포함한 144회의 역사 지진이 발생하였으며, 최근에는 1978년 홍성 지진이 발생하였다. 역사 지진의 진앙은 대부분 홍성군과 익산시, 강경읍, 공주시 인근에 위치한다.[89]

이기화 외(1987)에 의하면 대부분의 응력 에너지가 경기 지괴의 서부와 남부의 북북동 방향의 단층들을 따라 방출되었으며 추가령 단층대 남부에 해당하는 이곳에서는 지진과 선구조 간에 높은 상관관계를 보인다. (이기화 외는 홍성 단층도 추가령 단층대에 포함된다고 보았다.) 추가령 구조곡 북부의 지진 활동은 다소 낮은데 이 부분은 지진학적으로 오랜 기간 비활성으로 남아 (활성)단층의 특성을 상실한 것으로 추정된다.[90]

; 홍성군, 홍성 단층, 홍성 지진

1978년 규모 5.0의 홍성 지진이 발생한 홍성군은 주목할 만한 지역이다. 이기화(1986)는 자기 조사 결과 홍성 지역에서 북동 68° 주향의 단층이 존재하고, 방사선 조사 결과 단층 부근에서 감마선의 강도가 급격히 증가함을 보여 이 단층이 지진학적으로 활발함을 나타낸다고 설명하였다.[1]

김건영(1999) 등은 홍성 단층대에서의 전기, 전자 탐사 연구에서 전기 비저항 탐사 결과 또한 홍성 단층이 활성 단층일 수 있다고 설명했다. 전기 비저항 탐사는 지표에서 발견되지 않는 단층 및 파쇄대를 조사하는 방법으로, 일반적으로 파쇄대 및 단층대는 점토 광물 및 지하수 등의 유체가 많이 함유되어 있고, 또 이렇게 존재하는 공극들은 서로 연결 상태가 좋기 때문에 전기를 잘 통하게 하는 전도체 역할을 하여 주변보다 상대적으로 전기 비저항이 낮다.[91] 전기 비저항 탐사 결과 홍성군 내의 예상 단층 지역을 따라 뚜렷한 저(低)비저항대가 있음이 밝혀졌고, 이러한 결과는 홍성 단층이 과거의 큰 지진을 비롯해 최근까지도 지진을 일으킬 수 있는 활동 중인 단층이라는 추정과 일치하는 결과를 보여 주는 것이다. 단층이 지속적으로 활동하고 있으면 단층대를 따라 유체의 흐름이 더욱 활발히 일어나게 되고 이것으로부터 전기 비저항이 낮은 곳이 존재하게 될 수 있기 때문이다. 홍성 지역의 단층대에서 낮은 전기 비저항 분포를 보이는 부분이 수직으로 잘 발달해 있다는 것은 최근에 두 차례의 지진이 발생한 것처럼 이 지역 단층이 활동 중인 단층이라는 사실과 일치하는 결과를 보여주는 것이다.[92]

홍성 단층은 2012년의 활성단층지도 보고서에서 언급된 단층으로, 기존의 한국지질자원연구원 1:5만 지질도폭[1]에서는 그 존재가 보고된 적이 없지만, 1:25만 대전도폭 등에서는 홍성읍을 관통하는 단층으로 표시되었다.[93] 단층의 노두상에서 확인된 바 없는 선형구조로 단층의 존재가 희미하지만 이 단층이 홍성읍을 지난다고 명시되어 있기 때문에 이 단층과 홍성 지진과의 연관성을 배제할 수 없다.

; 공주 단층과 금왕 단층

공주 단층과 금왕 단층은 경기 지괴의 남동쪽 경계를 이루고 있는 단층이며, 공주시에서 음성 분지를 거쳐 설악산까지 이어지는 총 연장 200 km가 넘는 대규모 단층으로 그 규모만 놓고 보자면 양산 단층과 비슷하다. 이들 단층은 (역사 지진을 제외하고) 아직 대규모 지진을 발생시킨 적은 없지만 공주 단층은 2012년의 활성단층 보고서에 의하면 제4기에 재활동한 제4기 플라이스토세의 활성단층이며[95] 금왕 단층은 불과 11만 년 전까지 4~26만년의 주기로 활동해온 활성단층이다.[96][97] 특히 이들 단층은 세종특별자치시, 공주시, 청주시, 원주시와 같은 도시들[1]을 통과해 대규모 지진이 한번이라도 발생한다면 큰 피해를 초래할 것으로 예상된다.[98]

다음은 공주 단층의 노두 위치이다. 단층의 전자자기공명법(ESR) 즉 ESR 연대측정 결과는 '''제4기에 단층이 활동했음을 지시한다.'''[1]

; 제4기에 활동한 진관 단층

당진시에서 발견된 '진관 단층'의 ESR 연대측정 결과 제4기에 활동한 '''활성단층'''임이 확인되었다. 진관 단층은 당진시 고대면 진관리와 정미면 옥현리 사이, 649번 지방도 가까이(당진솔담요양병원 맞은편)에 위치한다. 야산 지역을 절토하는 과정에서 드러났으며 ESR 연대측정 결과는 약 65만 년 전과 44만 년 전의 시점에 진관 단층의 운동이 있었던 것을 확실하게 지시하고 단층의 운동은 그 이후에도 있었을 것이다. 근처의 홍성군에서 홍성 지진이 발생했음을 고려하면 이 지역도 지진에 안전하다고 볼 수 없다.[100]

3. 5. 옥천 습곡대

1978년부터 2022년까지 44년간 옥천 습곡대에 속하는 지역에서 발생한 지진 기록은 다음과 같다.

위 표에서 붉은색 배경()은 규모 4.5 이상 대규모 지진 발생 지역, 주황색 배경()은 단층 밀집 지역 또는 활성단층 통과 지역을 나타낸다.[103]

옥천 습곡대에 속하는 공주시, 세종특별자치시, 여주시에서 지진이 활발하게 발생하고 있다. 특히 공주시에서는 총 72회(규모 3.0 이상 2회, 최대 규모 3.4), 세종특별자치시(옛 연기군)에서는 총 13회의 지진이 발생했다.

이 지역에는 공주 단층, 의당 단층, 계룡산 단층, 금왕 단층 등 활성단층으로 간주되는 단층들이 분포하고 있어[1], 앞으로도 지진 발생 가능성이 높다.

3. 6. 영남 지괴

1978년 이후 대한민국에서의 지진은 'L'자형의 밀집현상을 보이고 있다. 한반도의 지진은 지체 구조와 연관되어[73] 특정 지역에 집중하여 발생하는 경향이 있으며, 그중 경상 분지에 해당하는 영남 육괴 지역은 지진 활동성이 강한 편이다.[1]

영덕군 앞바다는 후포 단층의 영향으로 지진이 빈번하게 발생한다. 영덕군 동쪽 20~30km 해역에서 지진이 수시로 발생하며[169], 과거 지진 발생 현황을 살펴보면 영덕 앞 바다 20 km × 20 km의 해역에서 특히 많은 수의 지진이 발생하고 있음을 확인할 수 있다.[167] 영덕 해역에 존재하는 것으로 알려진 주요 해저 지질구조에는 140 km 이상의 길이를 가진 후포 단층대가 있으며, 이 단층대는 본 연구지역의 동편을 북북동-남남서 방향으로 지나간다.[168],[170][171]

울산광역시와 경주시 해역 또한 지진이 빈번하게 발생하는 지역이다. 한반도 남동부에 위치한 울산 해역은 판 내부 지역임에도 불구하고 한반도 전체에서 상대적으로 지진이 빈번하게 발생하는 곳으로, 기상청(KMA)의 결과에 따르면 지난 10년 동안 매년 규모 3.0 이상의 지진이 지속적으로 발생하였다.[172] 이 지역 일대의 지진들은 울릉 분지의 남서부 경계(또는 울릉 단층)와 돌고래 스러스트 단층대에서 발생하고 있다.[173][174] 부산, 울산과 가까운 대마도의 서쪽 해안에는 북북동-남남서 방향의 쓰시마-고토 단층대(Tsushima-Goto fault zone)가 위치한다. 이 단층대는 한반도 동남부의 주요 구조선인 양산 단층대와 평행하게 배열되며 동해 확장을 주도한 울릉 분지의 서쪽 경계 단층인 동한 단층의 남쪽 연장으로 알려져 있고, 울릉 분지 중심부로 이어지며 스러스트 단층으로서 심한 횡압력을 받아 형성된 것으로 주로 주향 이동 운동을 한 것으로 보고되었다.[175][176] 1990년대의 조사 결과 경주시 감포 앞바다의 경우 감포 동쪽 앞바다 10 및 30km 지점과 같이 특정 지점에서 지진이 한정된 기간에 집중적으로 발생하는 현상이 나타났다. 이는 이 일대에 작용하는 조구조력(Tectonic Force)에 의해 축적된 에너지가 지진에 의해 조금씩 방출되는 것으로 진원지 부근의 매질의 특성을 나타내는 것이다.[1]

3. 7. 경상 분지

한반도 남동부에 분포하는 경상 분지는 중생대에 형성되었으며, 뚜렷한 연장을 보여주고 있는 대규모의 양산 단층대, 울산 단층을 비롯 가음 단층대, 장대 단층, 안동 단층 등 수많은 단층이 분포하고 있다. 역사지진 자료에 근거하여 한반도에서 발생한 역사지진 중 최고 진도(MMI = VIII) 중 반 이상이 이곳에 집중되어 있고, 지진의 재래주기도 타 지역에 비해 짧은 것으로 나타났다.[364] 경상 분지에서는 진도 V 이상의 역사지진이 총 259회 발생했으며 그 중 진도 VIII 이상의 역사 지진은 총 23회에 달한다.[365] 대표적으로 서기 100년 경주 지진, 123년 경주 지진, 304년 경주 지진, 510년 경주 지진, 779년 경주 지진 등의 진도 VIII 이상 대규모 지진이 삼국사기에 기록되어 있으며, 이들 지진은 경주시를 지나는 양산 단층에서 발생한 것으로 보인다.[366] 최근에도 1997년 경주 지진이 울산 단층, 2016년 경주 지진이 경상 분지 내 양산 단층대 부근에서 발생했다.경상도 지역에서 지진이 많이 발생한다는 것은 1979년 처음 확인되었다. 당시 서울대학교 지질학과의 정봉일 교수는 삼국시대에서 1907년까지의 역사 지진 기록들을 분석하고 대동강·낙동강·금강·영산강 등의 하안지역에서 지진발생 빈도가 높다고 설명하였다. 특히 비교적 새로운 지층으로 구성된 낙동강 유역은 지진 다발이 확연히 나타나고 있는데, 상주 33회, 성주 28회, 김해 25회, 안동 24회인데 비해 기장 12회, 언양 11회, 울진 7회 등으로 해안은 지진 발생 빈도가 낮은 것으로 나타났다. 이곳에 지진이 자주 발생하는 것은 경상 분지 지역에 분포하는 퇴적암 지층 경상 누층군이 중생대 중기에 형성되었다는 것에 기인한다고 설명하였다.[367]

지진의 진앙은 주로 동해 해역 및 동부 경주시 지역과 서부의 문경-상주지역에 집중되어 있다.[1][368] 서부에 집중된 지진은 그 서쪽의 영남 지괴와의 지체구조 경계 때문인 것으로 보인다.[1][369] 동해 연안에서 지진이 많이 발생되는 이유는 해저 단층에 의한 것이라 생각된다. 그 외에 지진이 집중적으로 발생된 지역은 경주-울산을 잇는 울산 단층대, 경주를 중심으로 한 양산 단층대의 50 km 구간, 경주시 양남면, 구룡포, 영덕과 울진, 감포와 평해 앞바다, 대구광역시 근방, 경상 분지 경계 바깥 부분이다.[370][371] 1990년대의 조사 결과 진앙지 분포는 문경시와 상주시를 중심으로 남남서 방향으로 지리산 동측으로 연장되면서 대략 경상 분지의 서측 경계와 평행한 분포를 보이며 이는 1936년 발생한 지리산 쌍계사 지진의 진앙이 속하는 지역이다. 이들은 현재 진행중인 조구조운동의 결과일 가능성이 높다. 1994년부터 1998년까지 조사 결과 경상 분지 내륙에서 지진이 가장 심했던 지역은 경주시 양남면 석읍리, 석촌리 및 효동리 일대 지역으로 인근인 외동읍 마방리와 개곡리 지역에서 이미 활성단층이 보고된 바 있다. 이 외에 경상 분지 서측의 문경시, 상주시, 김천시 등의 지역에 지진이 집중되었으나 이들은 특정 지질구조와의 관련성을 보이지 않았다.[372]

한반도에서 발생한 지진의 절반 정도가 이 지역에서 발생하였는데, 규모 2.5 이하의 미소 지진은 한반도 전체 지역에 비하여 매우 많이 발생하는 편이지만, 규모가 3.0 이상인 중규모 지진의 횟수는 한반도 전체 지역에 비하여 적다. 이는 활성단층이 많이 분포하는 연구지역의 특성상 응력이 쌓여서 한번에 분출되는 큰 규모의 지진보다 활성단층이나 주변의 미세한 단층들이 미끄러지며 응력이 분산되어 작은 규모의 지진이 많이 발생되는 것으로 추정된다.[373][374]

기상청의 실제 지진 자료는, 대구-경북 지역―대부분이 경상 분지에 포함된다―의 지진 발생 횟수가 타 지역보다 높음을 보여준다. 한국의 지진 목록 문서에도 나와 있지만, 2016년과 2017년을 제외하고도 일부를 제외한 거의 모든 연도에서 대구-경북 지역의 지진 발생 횟수가 타 지역보다 높은 것을 알 수 있다. 지진 중에는 2016년 경주 지진과 같이 대규모의 지진도 있지만, 대부분은 소규모 지진이다. 1999년~2015년 연평균 발생 횟수는 5.8회로 한반도 전체 지역에서 가장 발생 횟수가 많은 것으로 나타났다.[1] 다만, 경상 분지 남부에 해당하는 소위 '부울경'(부산-울산-경남) 지역은 울산광역시 해역을 제외하고는 지진이 활발하지 않다. 이는 아마도 이 지역의 단층 밀도가 낮기 때문인 것으로 생각된다. 이 지역에서 단층은 동부의 양산 단층대와 울산 단층대, 장대 단층을 제외하고는 거의 없다.[1]

지진에 의한 피해는 지진의 규모에 따라 크게 좌우되지만, 같은 규모의 지진이라도 천부 지반구조에 따라 크게 변할 수도 있다. 특히 분지의 경우, 지진 에너지가 분지 내에 갇혀 증폭되어 큰 피해를 입는 경우가 흔하다. 경상 분지의 경우 퇴적 분지로 이루어져 있어 다른 지역에 비해 동일 규모의 지진에 대한 위험도가 다른 지역에 비해 높다고 할 수 있다.[1]

; 경주시와 양산 단층

경주시는 2016년 규모 5.8의 지진이 발생한 곳이며, 양산 단층과 울산 단층 등 대규모 지진이 발생한 곳이다. 최근 연구에 따르면, 양산 단층과 덕천 단층 사이에서 2016년 경주 지진을 유발한 단층이 새로 발견되었다. 이 단층의 이름은 '''내남 단층'''으로 깊이 10~16 km에 있는 소규모 단층인데, 여러 조각으로 쪼개져 복잡한 구조를 띠고 있다. 연구팀은 경상도 부근에 작용하고 있는 힘이 내남 단층이 활동하기에 유리한 방향으로 가해지고 있다며 2016년 지진 규모를 넘는, 최대 규모 6.1의 지진이 발생할 가능성도 있다고 분석했다. 일단 단층이 발견되었다는 것은 지진의 가능성만을 염두에 두는 것이지, 지진이 언제 어떻게 일어날 것인지에 대해서는 말하는 것은 아니며, 이번 조사 결과는 이 일대에 강한 지진을 유발할 수 있는 활성 단층이 있으니 미리 준비하고 대비하라는 것이다. 월성원자력발전소는 이곳에서 약 25 km 떨어져 있으며, 만약에 내남 단층에서 규모 6.1의 지진이 발생한다고 가정했을 때 원전에 도달하는 에너지는 0.134g로 월성 원전 내진 설계 0.2g보다는 한참 낮은 수준으로 평가되었다. 따라서 내남 단층에서 규모 6.1의 지진이 난다고 해도 원전 시설에는 무리가 없을 것으로 보인다.[376]

; 부산광역시와 울산광역시

부울경 지역 또한 지진으로부터 안전할 수는 없다. 울산광역시와 부산광역시는 각각 울산 단층과 양산 단층대가 지나가는 대도시이며, 고리 및 월성원자력발전소 또한 이 지역에 위치한다. 그 중에서도 부산광역시는 특히 위험한 지역인데, 양산 단층대가 지나는 부산광역시는 조선 시대 규모 3~4의 지진이 몇 차례 발생한 바 있으며, 최근까지도 미소 지진이 부산 내륙에서 꾸준히 발생하고 있음이 확인되었고, 이러한 미소 지진의 발생은 지하에 지진을 유발하는 (단층) 구조의 존재 가능성을 의미한다. 부산광역시는 양산 단층과 동래 단층 그리고 일광 단층의 단층선을 따라 도심지가 발달하였고, 무계획적으로 경사지나 매립지가 개발되어 있으며 인구밀도가 높고 노후 건물이 많은 지역이다. 이들 지하 단층에서 중규모 이상의 지진이 발생할 경우 산사태, 연약지반에서의 지반 증폭 효과 등이 동반될 가능성이 크므로 지진에 매우 위험하고 취약한 지역이라 할 수 있다.[377]

; 울산 단층 동편 지진다발지역

울산 단층은 경주시에서 울산만까지 이어지는 북북서 주향의 단층으로, 울산 단층의 동편에서는 말방, 개곡, 입실, 원원사, 이화, 읍천, 수렴 단층 등 총 27곳의 지점에서 제4기 단층이 발견되었다. 울산 단층의 동편에서는 신생대의 동해 확장 시기 수많은 단층 파쇄대가 형성되었으며, 동해 확장이 끝나고 한반도의 주응력 방향이 압축력으로 바뀌어 동해 확장과 동시에 형성된 많은 수의 정단층과 단층 파쇄대가 재활성화되어 지진이 활발하게 발생하는 것으로 알려져 있다.

'''경주 미소지진 다발지역''' 또는 '''울산단층 동편 지진다발지역'''은 기상청의 지진 분포를 통해 경주시 문무대왕면과 양남면 일대에 해당하는 북위 35.65~35.84°및 동경 129.3~129.45° 범위에서 꾸준한 지진 발생이 확인되는 지역으로, 지질학적으로는 연일구조선과 울산 단층의 동편에 위치한다.

- 한민희 외(2016, 2017)는 울산 단층 동쪽에서 2010~2014년 사이 미소 지진활동[378]에 대한 분석을 수행하여, 지표조사를 통해 확인된 연일구조선의 남측 분절과, 석읍 단층, 와읍 분지의 경계 단층을 따라 지진이 발생하고 있다는 사실을 밝히고 이곳을 '''경주 미소지진 다발지역'''으로 명명하였다. 석읍 단층은 연일구조선 동쪽 4 km 지역에서 연일구조선과 평행하게 달리는 북북서 주향의 단층이다. 311회의 미소 지진을 분석한 결과 지진의 깊이는 연일구조선의 남측 분절에서 8~11 km, 석읍 단층에서 11~12 km, 와읍 분지에서 6~14 km에 이르는 것으로 분석되었다. 그리고 이 지역의 지하에 최소 4개 이상의 지하단층이 존재한다는 사실이 밝혀졌다.[379][380]

- 서우석(2021)은 기상청의 지진 분포를 통해 경주시 문무대왕면과 양남면 일대에(북위 35.65~35.84°및 동경 129.3~129.45° 범위)에서 다수의 미소 지진들이 발생하는 것을 확인하고 이를 '''울산단층 동편 지진다발지역'''으로 명명하였다. 이 지역에서 최근 10년(2010~2020) 사이 발생한 최대 규모의 지진은 2014년 발생한 규모 3.5의 지진으로, 현재 발생하는 지진 대부분은 규모 2 이하의 미소 지진이다. 이 지역에서 발생하는 지진활동을 분석한 결과 동쪽으로 갈수록 지진 발생 깊이가 깊어지는 동쪽 경사를 보이며, 이는 신생대 동해 확장 당시 형성된 단층의 경사 방향과 유사하다. 동해 확장 이후 한반도의 응력 방향은 북동-남서 혹은 동-서 방향의 압축력이 우세한 것으로 알려져 있는데, 이는 당시 형성된 동쪽 경사를 가진 단층이 재활되어 현재 지진이 발생하고 있는 것으로 해석된다. 울산 단층 동편 지진다발지역은 대부분이 산지로 사람은 많이 거주하지 않지만, 월성원자력발전소 및 중저준위 방사성 폐기물 처리장이 존재하며 인근에서 대규모 지진이 발생하여 해당 시설에 큰 피해가 발생한다면 되돌릴 수 없는 피해가 예상된다.[381]

- '''2023년 경주 지진'''은 이 '울산단층 동편 지진다발지역'에서 발생하였다. 해당 문서 참조.

; 경상도 북부 (영양군)

1978년 이후 영남권 북부 영역에서 발생된 규모 3.0 이상 진앙 분포지는 안동 단층, 예천전단대, 옥천대와 영남 육괴와의 경계 단층 등 동-서 내지 북북동 방향의 단층을 따라 인지된다. 특히 미소지진이 발생하는 영양군 입암면 지역에서는 남-북~북북동 및 북동, 동북동 주향의 단층들이 다수 발달한다. 미소지진 진앙 자료로부터 분석한 입암면 지역의 선상구조(lineament) 및 단열(斷列)은 남-북~북북동, 북서 방향이며, 이들 방향은 현생 응력장의 영향 하에 활동하고 있을 가능성이 가장 높은 것으로 분석되었다.[382]

;경상 분지에서 발생한 역사 지진 목록[1]

3. 8. 평남 분지

주어진 원본 소스에는 '평남 분지'에 대한 정보가 없으므로, 해당 섹션에 작성할 내용이 없습니다.4. 고지진

'''고지진'''(古地震, Paleoearthquake)은 역사서에 기록되지 않은 선사 시대 이전부터 신생대 제4기 시기에 발생하여 지질학적 방법 등으로 확인되는 지진을 의미한다. 최근 활성단층 및 고지진학적 연구에 따르면, 한국에서도 주기는 길지만 지표 파열을 동반한 대규모 지진이 제4기에도 발생했다.[452] 최근에는 문화재 파괴 양상을 활용하여 역사지진의 발생 시기, 규모, 진동, 진원 위치 등에 대한 정보를 얻기 위한 고고지진학적 연구가 수행되고 있다.[452]

일반적으로 규모 6 이상의 중·대규모 지진과 관련된 단층 파열은 지표면까지 확장되어 영구적인 변위를 수반하는 지표 변형을 일으킨다. 이때 지표 변형은 주로 지형 및 미고결 퇴적층으로 대표되는 지표상의 지질에 기록되며, 확인되거나 추정된 지표 파열의 길이로부터 지진 규모를 추정할 수 있다.[453] 따라서 특정 단층과 관련된 지형학적 및 층서학적 고지진 정보를 획득하고 분석하는 것은 대규모 지진 예측에 활용된다. 고지진 정보를 얻기 위해서는 제4기 동안 형성된 지형 및 퇴적층에 대한 조사가 필요하다.[454]

대규모 지진으로 발생한 지표 변형에 의해 유적이나 건축물이 파괴되면서 변위된 것은 지진 피해의 가장 확실한 증거 중 하나이다. 경주시에 분포하는 여러 역사 유적들에는 이러한 지진의 흔적들이 남아 있다.

4. 1. 경주 문화재

신라 시대 대표적인 건축물 중 하나인 첨성대는 큰 화강암을 쌓아 올려 만들었다. 첨성대는 현재 일부 석재들 사이가 벌어져 있는데, 이는 지반 침하, 식물 뿌리의 영향, 토사 유출 등에 의해 변형되었을 가능성도 있지만, 경주 지역의 역사적 기록에서 보고된 바와 같이 대규모 지진에 의해 변형되었을 가능성도 있다.[1]

석재를 이용한 아치 구조의 최상부 정중앙에는 쐐기 형태의 마름모꼴 석재인 홍예종석(keystone; 虹霓石)을 사용하는데, 이 홍예종석은 강한 지진이 발생할 경우 지진동에 의해 건축물들이 좌우로 흔들릴 때 아래쪽으로 하강할 수 있다. 홍예종석의 하강은 지진에 의해 발생한 수평적 움직임에 의한 확실한 변형 증거가 될 수 있다. 복원 사업이 진행되기 이전인 1914년에 촬영한 사진에 의하면 불국사 백운교 겉틀 홍예종석이 아래로 미끄러진 것이 관찰되며, 백운교의 계단이 심하게 뒤틀려진 것도 확인된다. 이는 전쟁이나 방치에 의한 훼손으로 볼 수도 있지만, 이 아치 구조의 상대적인 안정성을 고려할 때 지진과 같은 갑작스러운 지진에 의한 것으로 추정되며, 경주 지역에 지진이 상대적으로 빈번하게 발생했다는 것을 보여준다.[1]

많은 안산암질 암석으로 건축된 경주 분황사 모전석탑의 경우도 일부 석재들 사이가 벌어져 있으며, 이 또한 경주 지역에서 발생한 역사 지진들에 의해 형성되었을 가능성도 있다.[1]

4. 2. 양산 단층 및 울산 단층

2016년 경주 지진은 양산 단층에서 발생하여 지진과 단층의 연관성이 한반도에서 최초로 규명되었다.[21] 양산 단층은 한반도 동남부에 위치하며, 경상 분지와 영남 지괴의 경계부에 해당한다.2009년 배대석 외 연구진은 169개의 역사지진과 126개의 계기지진 자료를 이용해 단층과 지진 발생과의 관계를 연구하였다. 역사지진 자료에서는 규모 5 이상의 지진 진앙지 일부가 양산 단층대에 위치했지만, 직접적인 연관성은 찾기 어려웠다. 계기지진 자료 역시 양산 단층과 유의미한 상관관계를 보이지 않았다.[25]

2016년 경주 지진은 주향이동 단층 운동으로 발생했으며,[36] 2017년 포항 지진은 역단층성 우수향 주향이동단층 운동으로 발생했다.[37] 울산 단층은 양산 단층과 함께 경주 지역에 위치하며, 읍천·수렴 단층, 모량 단층 등과 함께 활성단층으로 분류된다.

4. 3. 포항 및 충북 지역

2017년 포항 지진이 발생한 경상북도 포항시에는 여러 연구를 통해 제4기에 운동한 활성단층이 발달하며 호미곶 등에서 고지진 기록이 보고된 바 있다.한종원 외(2020)는 호미곶과 구룡포 일원에 발달하는 활성단층의 추적을 위하여 지형 분석, 선형구조(lineament) 분석, 전기 비저항 탐사, 굴착 조사 및 연대측정을 실시하였다. 호미곶 지역에서는 활성단층이 발견될 가능성이 가장 높을 것으로 판단되는 지점을 대상으로 전기 비저항 탐사를 실시하였으며, 확인된 저(低)비저항 이상대를 따라 1개소의 굴착조사를 실시한 결과 단층이 발견되었고 산정된 실제 변위량을 최대변위-모멘트 지진규모 경험식에 적용하여 산정된 모멘트 지진규모는 약 5.5~5.7이다. 구룡포 지역에서는 3개 지점을 굴착하였는데 2개 지점에서 ESR 연대측정 결과 약 26만 년 전에 마지막 활동을 한 단층이 확인되었고 나머지 지점의 굴착단면에서 관찰되는 단층면, 단층조선, 변위 등을 활용하여 실제 변위량을 산정한 결과 단층활동으로 인한 실제 변위량은 0.14m로 산정되며, 모멘트 지진규모는 약 5.2로 산정된다.[455][456]

5. 한국의 지진 관측 역사

한국의 지진 관측 역사는 크게 역사지진 기록과 계기지진 기록으로 나뉜다. 1905년 2월 한반도에 지진계가 설치되기 전까지는 지진계를 사용하지 않고 문헌에 기록된 지진 자료를 역사 지진 기록이라고 한다.[1][462] 2년[463]부터 시작된 한반도의 역사지진 기록은 2,000년에 달한다. 조선 시대 이전의 역사지진은 수도에만 감진기록이 존재하여 그 시대의 수도에 지진이 집중되는 것처럼 보이나, 조선 시대에는 진앙지가 한반도 전체에서 나타나며, 서해안 쪽의 지진 활동이 활발하다.[464] 1세기부터 지진계가 최초로 설치된 1905년 이전까지의 역사지진자료는 반도에서 2200여 회의 지진이 발생하였음을 보여 주며, 규모 5.0 이상의 지진도 수백 회 발생한 것으로 추정된다.[465]

한반도의 지진 활동은 13세기부터 17세기에 가장 활발하였고, 18세기에 들어 지진정지기(seismic quiescence)가 약 200여 년간 지속되다가 최근에 와서 다시 활발해졌다.[466] 역사 지진의 대표적인 예로 1백 명의 사상자를 동반한 779년 경주 지진과 지진 해일을 동반한 1643년 울산 지진 등이 있다. 역사 지진 중에서도 대규모 지진들의 진앙은 한국의 단층이나 지질구조의 경계와 일치하는 것으로 보인다.[1]

역사문헌에 기록된 감진지역(지진발생을 느낀 지역)으로 추정한 지진발생 위치는 서울, 경주, 평양, 개성 등 역사시대 수도였던 지역을 중심으로 주로 나타났는데, 이는 인구밀도가 높은 수도 주변에서 지진을 느끼고 기록하기 쉬웠기 때문으로 보인다. 피해를 일으킬 수 있는 진도 V 이상 지진은 충청도 이남 지역과 평안도 서부 지역에 많이 분포하였으며 이는 최근의 지진발생 위치와 비슷한 경향을 보인다.[471]

'''고지진'''(古地震, Paleoearthquake)은 과거에 발생한 지진, 그 중에서도 역사서에도 기록되지 않은 선사 시대 이전부터 신생대 제4기 시기 발생한 지질학적으로 혹은 기타 방법으로 확인되는 지진들을 의미한다. 최근의 활성단층과 고지진학적 연구에 의하면 한국에서도 주기는 길지만 지표 파열을 수반한 대규모 지진들이 제4기에도 발생하였음이 보고되었다. 최근에는 문화재의 파괴 양상을 활용하여 역사지진의 발생 시기, 규모, 진동, 진원의 위치에 대한 정보를 얻기 위한 고고지진학적 연구가 수행되고 있다.[452]

일반적으로 규모 6 이상의 중·대규모 지진과 관련된 단층의 파열은 지표면까지 확장되며, 이 경우 영구적인 변위를 수반하는 지표 변형이 발생한다. 이때 지표 변형은 주로 지형 및 미고결 퇴적층으로 대표되는 지표상의 지질에 기록되며, 확인되거나 추정된 지표 파열의 길이로부터 지진의 규모를 추정할 수 있다.[453] 따라서 특정 단층과 관련된 지형학적 및 층서학적 고지진 정보를 획득하고 분석하는 것은 대규모 지진을 예측하는 데 활용된다. 고지진 정보를 획득하기 위해서는 제4기 동안 형성된 지형 및 퇴적층에 대한 조사를 수행할 필요가 있다.[454]

유라시아판 내부에 위치한 한반도는 환태평양 지진대에서 떨어져 있어, 판의 경계부에 비해 상대적으로 지진이 덜 발생하는 편이다. 대한민국의 본격적인 지진 관측은 1978년에 시작되었으며, 연평균 35회의 지진이 발생하고 있다. 1978년 이래로 규모 5.0 이상의 지진만 10회가 발생했으며,[3][4] 그 이전에도 1936년 지리산, 1952년 평양의 지진 등 규모 5~6에 이르는 지진들이 발생해 왔다. 연도별 지진발생 횟수는 1999년 이후 증가한 경향을 보이나, 이는 지진 관측망의 확충과 지진 관측 기술의 발달에 따른 것으로 추정된다. 즉 과거보다 지진이 더 많이 발생하는 것이 아니라 이전에는 감지할 수 없었던 소규모의 지진들이 추가로 관측되어 지진 발생 횟수가 증가한 것처럼 보이는 것이다.[1][5][6]

5. 1. 삼국 시대, 고려 시대, 조선 시대

삼국사기에는 2년부터 936년까지 105회의 지진 기록이 있으며, 대부분 삼국의 수도였던 국내성, 평양, 부여, 경주 등에 집중되었다.[472] 대표적인 지진으로는 100명의 사상자를 낸 779년 경주 지진이 있다.[472]삼국사기와 증보문헌비고에 따르면, 평양에서는 502년 12월[473]에 규모 6.7의 지진이 일어나 "집이 무너지고, 죽은 사람까지 있었다."라고 기록되어 있다.[474]

경주에는 이 시기에 다수의 지진 기록이 존재한다. 100년 경주 지진, 123년 경주 지진, 304년 경주 지진, 510년 경주 지진, 779년 경주 지진 등 진도 VIII 이상 대규모 지진이 삼국사기에 기록되어 있으며, 이들 지진은 경주시를 지나는 양산 단층에서 발생한 것으로 추정된다.[475]

고려 시대에는 936년부터 1393년까지 171회 정도의 지진이 발생했다. 이 시기에는 개성에서 주로 지진이 감지되었으며, 그 외에도 평양(서경), 경주, 김해, 양산, 상주 등지에서도 지진이 발생했다.[476]

고려사는 1036년에 발생한 지진으로 당시 고려의 수도인 개성과 신라의 옛 수도인 경주를 포함한 한반도의 넓은 지역에서 진동이 감지되었음을 기록하고 있다. 경주에서 3일 동안 지진이 그치지 않았고 많은 가옥이 피해를 입었다는 기록으로 보아, 경주 인근 지역이 진앙이며 다수의 여진을 동반했음을 알 수 있다.[477]

조선 시대에는 15~18세기에 지진 활동이 활발했다. 16세기 동안 721회의 지진 기록이 있으며, 1565년부터 1566년까지 평안도 상원에서 100회의 군발 지진이 발생하기도 했다. 17세기에는 369회의 지진 기록이 있으며, 1643년 울산 앞바다에서 대규모 지진이 발생해 가옥이 붕괴되고 지진 해일이 발생하는 등의 피해가 있었다. 1643년 경상남도 합천군에서 추정 규모 6.4의 지진이, 1681년에 양양 앞바다에서 대규모 지진이 발생하기도 했다. 전라남도 순창군에서는 진도 IX의 대규모 지진이 발생했다.[478]

조선왕조실록과 승정원일기에 따르면, 평양에서는 16세기~17세기에 규모 4.7 이상의 지진이 한반도의 다른 지역보다 많이 발생했다.[479] 부산의 경우, 부산 동래에서 1418년, 1641년, 1710년에 최대 진도 II-IV인 지진이 발생하였다. 1431년과 1480년에 각각 진도 IV와 진도 IIIV인 지진이 기장과 김해 인근에서 발생하였고, 1548년과 1554년에 진도 V의 지진이 기장과 동래 부근에서 발생하였다.[480][481]

19세기에는 지진 활동이 줄어들어 이 기간 중 81회의 지진이 발생했다. 1810년 함경도 부령에서 발생한 지진으로 산사태가 발생하고 사상자가 발생했다.[482]

6. 기타

2011년 동일본 대지진의 영향으로 한반도의 지각 응력 불균형이 심화되어 지진 발생 빈도가 증가한 것으로 보인다.[483] 판 경계에서 발생한 응력이 판 내부에 전달되어 쌓이다가 약한 부분이 깨지면서 대한민국에서도 경주 지진과 같은 큰 지진이 발생할 수 있다.[485] 2018년에는 동해 지각이 한반도 동쪽 지각 아래로 섭입하면서 동해가 사라질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.[486]

지진 예측 연구의 일환으로 토양 및 지하수 내 라돈 농도 변화를 관측하고 있다. 지진 발생 전 응력 증가로 암석에 미세 균열이 생기면 라돈 발산량이 늘어 토양 및 지하수 내 라돈 농도가 일시적으로 증가하는데, 이는 지진 발생 수일~수개월 전 나타나는 전조 현상으로 간주된다. 고베 지진 등 대규모 지진에서 라돈 이상 현상과 지진의 상관관계가 뚜렷하게 나타났다. 외국에서는 지하수위, 화학 성분, 수소 동위원소, 헬륨 등 가스 유출량 변화 등 다양한 연구를 통해 지진 전조 현상과의 상관관계를 밝히고 있다.

국내 지진과 라돈 농도 간 상관관계 연구는 다음과 같다.

6. 1. 동일본 대지진과의 연관성

2011년 동일본 대지진 이후 한반도에 지진이 빈발하기 시작한 것으로 추정된다.[483]2011년 동일본 대지진은 수천 킬로미터 떨어진 곳까지 강한 지진동과 영구 변위를 발생시켜 한반도 암석권과 지각에 큰 영향을 미쳤다. 동일본 대지진 후 한반도는 대지진 방향으로 1~5 cm 끌려갔고, 1~7 kPa의 장력이 작용했다. 이후 약 1000일 동안 한반도는 진앙지 방향으로 이동하며 암석권과 지각에 변형을 가했다. 결과적으로 한반도는 응력그림자(stress shadow) 지역에 포함되어 지각 내 매질이 약화되었다. 이는 지각 내 균열과 유체 이동을 발생시키고, 지진 유발에 필요한 쿨롱 응력 한계치를 낮추는 것으로 해석된다. 동일본 대지진 후 한반도 지각 내 지진파 속도가 크게 감소했고, 약 1000일에 걸쳐 서서히 회복되었다. 이 기간 동안 높은 지진 발생 빈도와 함께 짧은 기간 큰 규모의 지진이 빈발했다. 지진 발생은 빈발 시기와 휴지기를 반복하며 시간 간격이 점차 증가하는 패턴을 보였다. 2016년 7월 5일 규모 5.0의 울산 지진과 2016년 9월 12일 규모 5.1, 5.8 경주 지진은 이러한 지진 급증 시기에 발생했다.[484]

6. 2. 응력 해소

유라시아판 내부에 위치한 한반도는 환태평양 지진대에서 떨어져 있어, 판의 경계부에 비해 상대적으로 지진이 덜 발생하는 편이다. 그러나 판 경계부에서 생긴 응력이 판 내부에도 전달되어 오랜 기간 쌓여 있다가 약한 지각 부분이 견디지 못하고 깨어지면서 에너지가 방출되기 때문에, 대한민국과 같이 판 내부에 있는 지역에서도 경주 지진과 같이 큰 지진이 발생할 수 있다.[485] 하지만 한반도 주변에는 매우 큰 연약대인 중국 탄루단층이 발달하고 있고 일본 남서부에는 난카이 해곡, 류큐 해구와 같은 판 경계부가 발달하고 있어 한반도 주변에 쌓일 수 있는 응력의 많은 부분이 이런 지역에서 해소되고 있다.[485] 따라서 중국 북동부와 일본에 비하여 한반도에서 규모 6.5 이상의 큰 지진이 발생할 확률이 낮아짐으로써 한반도는 주변 국가에 비하여 상대적으로 지진 안전 지대인 것이다.[485]6. 3. 동해 섭입대

2018년 동해 바닥을 이루는 지각이 한반도 동쪽 지각 아래로 파고들기 시작해, 동해가 사라질 가능성이 있다는 연구 결과가 나왔다. 이 현상이 2016년 경주 지진과 2017년 포항 지진 등 최근 일어나고 있는 지진 활동의 근본 원인일 가능성도 제기되었다. 연구 결과, 울릉 분지에서 땅이 주름처럼 솟아 있는 지형과 역단층이 발견되었고, 이는 동해가 동-서 방향의 압축력을 받고 있음을 지시한다. 연구팀은 이를 바탕으로 동해와 한반도의 경계가 초기 섭입대로 변하고 있다고 결론 내렸다.[486]6. 4. 지진 전조 현상으로서의 라돈 농도

지진 예측을 위해 토양과 지하수 내 라돈 농도의 이상 변화를 관찰하는 연구가 꾸준히 진행되고 있다. 토양과 지하수 내 라돈 농도 변화는 지각이 지구조론적으로 변형되는 초기 증거가 된다. 지진 발생 전 지역적 응력이 증가하면 지각 내 암석에 미세한 균열이 생기고, 이로 인해 암석 표면적이 증가하여 라돈 발산량이 늘어난다. 이 때문에 토양 및 지하수 내 라돈 농도가 일시적으로 증가하며, 이는 지진 발생 수일~수개월 전에 나타나는 지진의 전조 현상으로 간주된다. 고베 지진과 같은 대규모 지진에서 라돈 이상 현상과 지진의 상관관계가 뚜렷하게 나타나, 라돈 이상 농도가 지진 예측에 유용한 전조 현상으로 활용될 수 있음을 보여주었다.외국에서는 지진 전조 현상으로 지하수위 변동, 라돈 함량 변동뿐만 아니라 지하수 화학 성분 변화, 물 분자의 수소 동위원소 변화, 헬륨 등 가스 유출량 및 동위원소 조성비 변화 등 다양한 연구가 진행되어 지진 전조 현상과의 상관관계가 제시되었다.

다음은 한국에서 발생한 지진과 관련하여 지진과 라돈 농도 간의 상관 관계를 연구한 논문들이다.

; 라돈방사능농도의 측정을 통한 지진발생 예측에 관한 연구 (2003)

김윤신(2003) 등은 대기 및 지하수 중 라돈 변화량과 지진 발생의 관련성을 연구하기 위해 1999년 12월부터 2001년 6월까지 관측된 대기 및 지하수 중 라돈 농도를 평균값으로 보정한 절대편차를 계산했다. 한양대학교(서울), 서울대학교 해양연구센터(동해시 소재), 서라벌대학교(경주시 소재) 지하수에서 규모 3.0 이상 지진 발생일 전·후 각 10일간의 라돈 농도 변화량을 조사했다. (대기 중 라돈 농도는 지진 외 다른 요인(주로 기상)에 의한 변화를 배제했다.) 조사 결과, 서울시 대기 중 라돈 농도는 지진 발생 2~6일 전부터 높은 농도와 큰 변화폭을 보였고, 지진 발생 시에는 낮은 농도와 작은 변화폭을 나타냈다. 동해시 해안 지역 대기 중 라돈 농도는 지진 발생 2~4일 전까지 높은 농도와 큰 변화폭을 보이다가 지진 발생 시 또는 하루 전에 매우 낮은 농도와 작은 변화폭을 보였다. 경주시 지하수 중 라돈 농도는 지진 발생 2일 전부터 급증하여 높은 농도가 일정 기간 지속되었다.[487]

; 지진 전조인자로서 지하수내 라돈 및 화학성분의 상관성 연구 (2018)

정찬호 등(2018)은 지진 전조 현상 연구를 위해 대전, 청원 지역의 지하수 관측정에서 심도별(-60 m, -100 m)로 화학 성분, 라돈, 수위 변화를 주기적으로 측정했다. 특히, 2017년 포항 지진(규모 5.4) 및 2018년 포항 지진(규모 4.6) 전후 지하수의 화학 성분, 지하수위, 라돈 농도 등의 변화를 분석하여 지진 전조 인자로서의 가능성을 확인했다. 대전 및 청원지역 모니터링용 시추공은 2000년과 2001년에 각각 개발되었으며, 지하수의 라돈과 우라늄 함량이 높은 것으로 알려졌다.

측정 결과, 관측정 특정 심도 지하수의 수소이온농도와 전기 전도도 값이 포항 지진 발생에 따라 큰 폭으로 증가하는 등 비교적 뚜렷한 상관성을 보였다. 주요 화학 성분 중 대전 관측정에서는 HCO3-, Cl-의 농도가, 청원 지역 관측정에서는 Mg2+, Cl-, NO3-의 농도가 지진과 연관성 있는 변동을 보였다. 그러나 지하수 주요 화학 성분 변화는 지진 발생과의 상관성이 명확하지 않다. 대전 관측정 지하수 내 라돈 함량은 지진 발생 전 최저 162 Bq/L에서 지진 발생 직후 573 Bq/L로 크게 증가하여 지진과의 뚜렷한 상관성을 보였다. 결론적으로, 포항 지진 진앙지와는 멀리 떨어져 있지만, 대전 지역 관측정에서 라돈 가스는 지진과 가장 뚜렷한 상관성을 보여 지진 전조 요소로서 신뢰할 수 있는 후보로 확인되었다.[488]

; '16년 경주 지진에 의한 토양 내 라돈농도의 이상변화 분석 (2018)

김진섭 등(2018)은 2016년 경주 지진 진앙지로부터 58 km 떨어진 측정 지점에서 2014년 1월 1일부터 2017년 5월 31일까지 토양 내 라돈 농도와 환경 요인들을 연속 측정하고, 규모 5.8의 경주 지진 발생에 따른 토양 내 라돈 이상 변화 현상을 분석했다. 연구에 사용된 라돈 모니터링 시스템은 양산 단층대에 포함되는 금정산 하부의 중생대 백악기 화강암류 아다멜라이트에 위치하며, 라돈 연속측정시스템은 경주 지진 진앙지로부터 59 km 떨어진 양산 단층대에 위치한 부산대학교 내에 설치되었다.

연구진들은 2016년 경주 지진 전·후 토양 내 라돈 농도 이상 변화를 확인하기 위해 2016년 6월 3일부터 12월 31일까지(9월 12일 발생한 경주 지진 전·후 3개월)의 기간을 설정했다. 라돈 농도 이상 변화를 보인 구간과 기온, 토양 온도, 대기압과의 상관관계를 분석한 결과, 7월과 8월에 라돈 농도 이상 변화 현상이 관측되었다. 라돈 농도의 명백한 이상 변화 구간을 포함한 기간의 토양 내 라돈 농도와 환경 요인(대기온도, 토양 온도, 대기압, 강수량)과의 상관관계를 분석한 결과, 상관 계수는 매우 낮게 나타났다. 따라서 이 라돈 농도 이상 변화는 경주 지진으로 인해 발생한 토양 내 라돈 이상 변화임을 알 수 있다.[489]

7. 한국의 지진 목록

다음은 대한민국을 포함한 한반도에서 발생한 지진들의 목록이다.[490][491][492][493][494]

- 27년 광주 지진

- 89년 광주 지진

- 100년 경주 지진

- 123년 경주 지진

- 304년 경주 지진

- 501년 평양 지진

- 510년 경주 지진

- 664년 경주 지진

- 779년 경주 지진

- 780년 경주 지진

- 1036년 개성 지진

- 1385년 개성 지진

- 1455년 순천 지진

- 1518년 한성 지진

- 1518년 백천 해역 지진

- 1553년 경산 지진

- 1597년 백두산 지진

- 1613년 수원 지진

- 1643년 울산 지진

- 1643년 합천 지진

- 1649년 황해 지진

- 1664년 순창 지진

- 1668년 황해도 지진

- 1670년 김제 해역 지진

- 1681년 양양 지진

- 1700년 홍성 지진

- 1727년 함흥 지진

- 1906년 경성 지진

- 1936년 지리산 쌍계사 지진

- 1936년 포항 해역 지진

- 1943년 포항 지진

- 1944년 한국-중국 국경 지역 지진

- 1952년 평양-강서 지진

- 1960년 평양 지진

- 1970년 보은 지진

1978년 1월 이후 발생한 리히터 규모 4.0 이상의 지진만 기재했다.[495]

참조

[1]

웹인용

국내지진 발생추이의 진앙분포도

http://www.weather.g[...]

기상청

[2]

보도자료

1978-2000 지진관측보고

http://www.kma.go.kr[...]

대한민국 기상청

2001-03

[3]

서적

(일반인을 위한) 한반도 동남권 지진 : 경주지진 & 포항지진을 중심으로 자료유형

http://library.kigam[...]

한국지질자원연구원

2018-06-20

[4]

웹인용

국내지진 발생추이

https://www.weather.[...]

대한민국 기상청

[5]

웹인용

우리나라 지진활동의 특성 분석

https://scienceon.ki[...]

2008

[6]

저널

국내 지진활동 및 지각구조 연구동향 (Recent Research for the Seismic Activities and Crustal Velocity Structure)

https://scholar.kyob[...]

2006-08

[7]

웹인용

국토 대단층계(양산단층 중부지역) 위험요소 평가연구

https://library.kiga[...]

한국지질자원연구원

2020

[8]

웹인용

지헌철 지질자원연구원 지진연구센터장 "한반도 지진발생, 저층건물 취약"

https://www.dbpia.co[...]

전력문화사 전문잡지

2016-10

[9]

웹인용

동해 지진 발생 해역 내 단층 분포 해석 시스템 구축

https://scienceon.ki[...]

한국해양과학기술원

2018-02

[10]

문서

또는 지질학적 약대(弱帶)

[11]

저널

한반도의 지진활동과 지각구조 (Comments on Seismicity and Crustal Structure of the Korean Peninsula

https://scienceon.ki[...]

2010

[12]

저널

우리나라 지진발생 현황과 내진설계를 위한 지반조사 - 한반도 지진환경과 지진재해도 이해 및 현장 전단파속도 결정 -

https://www.dbpia.co[...]

2020-09

[13]

웹인용

최근 북한 및 서해 북부 지역에서 발생한 지진의 지진원 특성 (The Source Characteristics of the Recent Earthquakes Occured in North Korea and the Northern Part of the Yellow Sea)

https://www.riss.kr/[...]

한국교원대학교 대학원

2014

[14]

웹인용

우리나라 지진활동의 특성 분석 (An Analysis on the characteristics of the seismicity of the Korean peninsula)

https://www.riss.kr/[...]

한국교원대학교 대학원

2008

[15]

웹인용

지진 관측자료를 기반으로 한 한반도 지진 발생 확률 예측 (Forecasting probabilities of earthquake in Korea based on seismological data)

https://scienceon.ki[...]

2017

[16]

저널

국내 지진활동 및 지각구조 연구동향 (Recent Research for the Seismic Activities and Crustal Velocity Structure)

https://scienceon.ki[...]

2006

[17]

저널

한반도의 역사지진자료

https://scienceon.ki[...]

1998

[18]

웹인용

최근 한반도 중부 지방에서 발생한 지진의 단층면해 분석 (Fault plane solutions of The latest earthquakes in The central part of The Korea peninsula)

http://www.riss.kr/s[...]

한국교원대학교 대학원

2007

[19]

웹인용

한반도의 지진활동에 관한 연구

https://scienceon.ki[...]

서울대학교

1980-05

[20]

웹인용

오대산 지질도폭, 수치지질도 원도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1975

[21]

저널

한반도 활성단층지도 제작과정 및 해결과제 (Processes and challenges for the production of Korean active faults map)

https://www.dbpia.co[...]

2020-04

[22]

저널

영덕 앞바다 미소지진 발생위치 재결정 (Relocation of Youngduk Offshore Micro-earthquakes)

https://scienceon.ki[...]

2011

[23]

뉴스

"[충북 괴산 지진] 이번 지진 원인과 여진 가능성은?"

https://www.ytn.co.k[...]

YTN

2022-10-29

[24]

뉴스

지하 숨겨진 단층에서 발생..."지진 안전지대 없다"

https://www.ytn.co.k[...]

YTN

2022-10-29

[25]

웹인용

한반도 주변 지구조 운동과 단층-지진 관계에 대한 고찰 (Tectonic Movement in Korean Peninsula and Relation between Fault and Earthquake)

https://inis.iaea.or[...]

한국원자력연구원

2009-08

[26]

저널

한반도 신기 지각변형과 현생 응력장 그리고 지구조적 의미: 논평 (Neotectonic Crustal Deformation and Current Stress Field in the Korean Peninsula and Their Tectonic Implications: A Review)

http://www.koreascie[...]

2016

[27]

저널

Shallow hydraulic fracturing measurements in Korea support tectonic and seismic indicators of regional stress

https://www.scienced[...]

2003

[28]

웹인용

Characteristics of initial rock stress state in Korean tectonic provices by hydro fracturing stress measurement

Seoul National University

2005

[29]

저널

Interaction between regional stress state and faults: Complementary analysis of borehole in situ stress and earthquake focal mechanism in southeastern Korea

https://www.scienced[...]

2010-04

[30]

웹인용

2001년 남한에서 발생한 지진의 단층면해 분석

https://scienceon.ki[...]

2002

[31]

저널

한반도지역의 현지응력장 분포 패턴 및 지질시대별 전이 추이 (Regional Distribution Pattern and Geo-historical Transition of In-situ Stress Fields in the Korean Peninsula)

http://koreascience.[...]

2013

[32]

저널

Kinematic characteristics and movement timing of the Wonwonsa fault in the central Ulsan fault (울산단층 중부 원원사단층의 운동특성과 시기)

https://www.dbpia.co[...]

2021-02

[33]

서적

(일반인을 위한) 한반도 동남권 지진 : 경주지진 & 포항지진을 중심으로 자료유형

http://library.kigam[...]

한국지질자원연구원

2018-06-20

[34]

웹인용

경상분지 일대의 지진 활동과 단층과의 관계 분석

http://www.riss.kr/s[...]

한국교원대학교

2015

[35]

웹인용

한반도 지진 특성 및 연관 현상 분석 (Seismic properties of earthquakes around the Korean Peninsula and analysis of related phenomenon)

https://scienceon.ki[...]

연세대학교

2015-02

[36]

웹인용

9.12 지진대응 보고서

http://www.weather.g[...]

대한민국 기상청

[37]

웹인용

포항 지진 대응 보고서

http://www.weather.g[...]

대한민국 기상청

[38]

웹인용

국내지진 목록

https://www.weather.[...]

기성청

[39]

웹인용

국내지진 목록

https://www.weather.[...]

기상청

[40]

웹인용

지질자원연, '해남지진 중간 분석결과' 발표

https://www.kigam.re[...]

2020-07-14

[41]

웹인용

국토 대단층계(양산단층 중부지역) 위험요소 평가연구

https://library.kiga[...]

한국지질자원연구원

2020

[42]

저널

Research trend of active fault and earthquake geology for the Korean Peninsula (한반도 활성단층 및 지진지질학 연구동향)

https://www.dbpia.co[...]

2020-04

[43]

웹인용

제4기 읍천단층의 기하분석 : 트렌치 단면의 해석

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2005-06

[44]

저널

Structural Characteristics of Quaternary reverse faulting on the Eupcheon Fault (읍천단층의 제4기 역단층운동 특성)

https://www.dbpia.co[...]

2007-09

[45]

저널

읍천단층의 지진학적 고찰

https://www.dbpia.co[...]

2005-01-01

[46]

저널

수렴단층과 읍천단층의 제4기 활동 및 지진 안정성 (Quaternary Tectonic Activities and Seismic Stability of Suryum Fault and Yupchon Fault, SE Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2012-11

[47]

저널

Introduction of Eupcheon Fault Monitoring System (읍천단층 감시시스템 소개)

https://www.dbpia.co[...]

2012-12

[48]

웹인용

한반도의 지진활동 연구 (Studies on the Seismic Activity of the Korean Peninsula)

https://scienceon.ki[...]

한국교원대학교

2009-01

[49]

웹인용

MGEO 지질정보시스템 1:5만 지질도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[50]

웹인용

열린원전운영정보, 지진에도 안전한 원전 (1)

https://npp.khnp.co.[...]

한국수력원자력

[51]

웹인용

열린원전운영정보, 지진에도 안전한 원전 (2)

https://npp.khnp.co.[...]

한국수력원자력

[52]

저널

국내외 지진발생 현황과 국내원전의 안전성 평가

https://www.dbpia.co[...]

1995-01-01

[53]

저널

우리의 댐, 지진에 안전한가?

https://www.dbpia.co[...]

2010

[54]

뉴스

댐 지진 실시간 감지

https://news.kbs.co.[...]

KBS

2007-07-05

[55]

저널

가속도와 JMA진도 관계를 이용한 댐 시설의 지진 안정성 평가 (Assessment of Dam Seismic Safety using the Relationship between Acceleration and JMA Intensity)

https://www.dbpia.co[...]

2014

[56]

웹인용

안동 단층 위 안동댐·임하댐 안전할까

http://news.imaeil.c[...]

매일신문

2017-11-24

[57]

뉴스

수자원공사 댐, 12개 중 9개 단층대에 건설

https://news.kbs.co.[...]

KBS

2013-10-18

[58]

뉴스

동강댐예정지 단층 균열 심해

https://news.kbs.co.[...]

KBS

1999-03-07

[59]

뉴스

영월 동강일대 단층 균열지대로 댐 지으면 큰재난 올수있다는 주장

https://news.kbs.co.[...]

KBS

1999-03-07

[60]

뉴스

"[국감클릭] 여야 '지진 걱정'한마음"

https://www.joongang[...]

중앙일보

1999-10-02

[61]

뉴스

영월댐 예정지는 지진 다발지대-안전성 문제많다

https://www.donga.co[...]

동아일보

1999-03-30

[62]

저널

ESR dating and structural analysis of the Dangok fault zone in the Mungok region, Jeongson-gun, Kangwon-do (강원도 정선군 문곡지역 단곡 단층대의 전자자기공명 절대연령 측정 및 지질구조 연구)

https://www.dbpia.co[...]

1999-03

[63]

뉴스

「동강유역 지진안전지대 아니다」…강원대교수 논문

https://www.donga.co[...]

동아일보

1999-05-21

[64]

웹인용

中平洞 地質圖幅說明書 (중평동 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1970

[65]

뉴스

충주댐 붕괴 시나리오 있는데 왜 주민들은 모를까?

https://www.youtube.[...]

MBC충북

2016-09-22

[66]

웹인용

대다수 저수지 1970년대 이전 건설…"설계도면조차 없는 곳 많아"

https://www.yeongnam[...]

영남일보

2016-09-22

[67]

웹인용

報恩 地質圖幅說明書 (보은 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1977

[68]

웹인용

고복저수지

http://sejong.grandc[...]

디지털세종시문화대전

[69]

웹인용

論山 地質圖幅說明書 (논산 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1980

[70]

웹인용

청송양수발전소방문기...

https://www.koreasci[...]

[71]

웹인용

慈仁 地質圖幅說明書 (자인 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1973

[72]

웹인용

활성단층지도 및 지진위험지도 제작

http://www.ndmi.go.k[...]

한국지질자원연구원

[73]

저널

An Analysis of Seismic Hazard in the Korean Peninsula (韓半島의 地震危險度 分析)

https://www.dbpia.co[...]

1987-09

[74]

웹인용

한반도 및 인근해역의 지진특성

https://scienceon.ki[...]

한국지질공학회

2000

[75]

저널

한반도 및 인근해역의 지진특성 (Seismic characteristics of earthquakes in and around the Korean peninsula)

https://scienceon.ki[...]

2000

[76]

웹인용

국내지진 발생추이의 진앙분포도

http://www.weather.g[...]

대한민국 기상청

[77]

웹인용

우리나라 지진활동의 특성 분석

https://scienceon.ki[...]

2008

[78]

웹인용

포항 지진 대응 보고서

http://www.weather.g[...]

대한민국 기상청

[79]

웹인용

경기도 지진재해 대응 정책 방향 연구

https://www.dbpia.co[...]

경기연구원

2017-04

[80]

저널

남한의 지진 출현과 지형 및 선구조선의 대비

1993

[81]

저널

한반도 지진발생의 무작위성에 대한 통계적 검정과 집중도 추정

https://scienceon.ki[...]

2000

[82]

저널

조선시대 이래 한반도 지진발생의 시·공간적 특성 (Time-Spatial Characteristic of Earthquakes in Korean Peninsula since Choseon Dynasty)

https://www.dbpia.co[...]

2001-06

[83]

저널

공간통계기법을 활용한 한반도 지진발생의 공간적 연구 (Geostatistical Research for Earthquake Occurrences in the Korean Peninsula)

https://www.dbpia.co[...]

2018-09

[84]

웹인용

국내지진 발생추이, "진앙분포도"

https://www.weather.[...]

대한민국 기상청

[85]

웹인용

한반도 지진 특성 및 연관 현상 분석

https://scienceon.ki[...]

연세대학교

2015-02

[86]

웹인용

1978~2000 지진관측보고

https://www.kma.go.k[...]

대한민국 기상청

[87]

웹인용

과거 2000년간 서울 및 수도권에서 발생한 피해 지진의 특성

https://www.dbpia.co[...]

한국지구과학회

2012

[88]

뉴스

경기도 시흥서 규모 3.0 지진 발생

https://news.kbs.co.[...]

KBS

2010-02-09

[89]

저널

韓半島의 地震活動(I) : 洪城一帶의 地震活動 (Seismicity of the Korean Peninsula (I) : Seismicity of the Hongsung Area)

https://www.dbpia.co[...]

1986-06

[90]

저널

韓半島의 地震活動: 3. 京畿陸塊의 地震活動

https://www.dbpia.co[...]

1987-09

[91]

저널

전기비저항 탐사법을 이용한 지하 천부 파쇄대 조사

https://www.dbpia.co[...]

1999-01

[92]

저널

홍성 단층대에서의 전기, 전자 탐사 연구 (Electric and Electromagnetic Surveys of the Hongseong Fault Zone)

https://scienceon.ki[...]

2003

[93]

웹인용

활성단층지도 및 지진위험지도 제작 (Active Fault Map and Seismic Harzard Map)

http://www.ndmi.go.k[...]

한국지질자원연구원

2012-10

[94]

저널

포천-남양주시 일대에 발달한 왕숙천단층의 제4기 활동 형태 (Quaternary period activity type of the Wangsukcheon fault zone at Pocheon-Namyangju-si, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2015-10

[95]

웹인용

활성단층지도 및 지진위험지도 제작

http://www.ndmi.go.k[...]

한국지질자원연구원

[96]

저널

금왕단층의 내부구조 및 단층발달사 (Internal Structure and Movement History of the Keumwang Fault)

https://www.dbpia.co[...]

2016-09

[97]

뉴스

"강원도 지진 과학적 근거 충분 내진보강 등 선제적 대응 나서야"

http://www.kado.net/[...]

강원도민일보

2017-11-17

[98]

뉴스

"강원도 지진 과학적 근거 충분 내진보강 등 선제적 대응 나서야"

https://www.kado.net[...]

강원도민일보

2017-11-17

[99]

문서

진북을 기준으로 단층의 방향이 향하는 곳의 방위

[100]

저널

당진 지역 제4기 진관단층의 운동 특성과 단층비지의 ESR 연령 (Kinematics and ESR Ages for Fault Gouges of the Quaternary Jingwan Fault, Dangjin, western Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2015-01

[101]

웹인용

국내지진조회

https://www.weather.[...]

대한민국 기상청

[102]

웹인용

우리나라 지진활동의 특성 분석

https://scienceon.ki[...]

2008

[103]

문서

연장 30 km 이상 대규모 단층이 3개 이상 지나거나 지질도 상으로 5개 이상의 단층이 보이는 지역

[104]

문서

1978-1989 : 1978년 1월 1일부터 1989년 12월 31일까지

[105]

Youtube

"서울" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[106]

웹사이트

"인천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[107]

웹인용

통진 지질조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1997

[108]

웹사이트

"백령도" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[109]

웹사이트

"부천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[110]

웹사이트

"김포" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[111]

웹인용

통진 지질조사보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1997

[112]

웹사이트

"고양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[113]

웹사이트

"파주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[114]

웹인용

문산도폭 지질보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1998

[115]

웹사이트

"양주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[116]

웹사이트

"동두천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[117]

웹사이트

"연천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[118]

웹사이트

"포천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[119]

웹사이트

"남양주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[120]

웹사이트

"구리" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[121]

웹사이트

"의정부" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[122]

웹사이트

"가평" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[123]

웹사이트

"양평" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[124]

웹사이트

"여주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[125]

웹사이트

"이천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[126]

웹사이트

"경기 광주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[127]

웹인용

楊平 地質圖幅說明書 (양평 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1978

[128]

웹인용

屯田 地質圖幅說明書 (둔전 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1982

[129]

웹사이트

"경기 성남" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[130]

웹사이트

"용인" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[131]

문서

[132]

웹인용

水原 地質圖幅說明書 (수원 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1972

[133]

웹사이트

"수원" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[134]

웹사이트

"의왕" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[135]

웹사이트

"과천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[136]

웹사이트

"안양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[137]

웹사이트

"군포" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[138]

웹사이트

"광명" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[139]

웹사이트

"시흥" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[140]

웹사이트

"안산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[141]

웹사이트

"화성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[142]

웹인용

발안도폭 지질보고서

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1993-01-01

[143]

웹사이트

"오산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[144]

웹사이트

"평택" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[145]

웹사이트

"안성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[146]

웹사이트

"철원" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[147]

웹사이트

"화천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[148]

웹사이트

"춘천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[149]

웹사이트

"홍천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[150]

웹사이트

"인제" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[151]

웹사이트

"양구" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[152]

웹사이트

"천안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[153]

웹사이트

"아산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[154]

웹사이트

"당진" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[155]

웹사이트

"서산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[156]

웹사이트

"예산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[157]

웹사이트

"홍성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[158]

웹사이트

"청양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[159]

웹사이트

"공주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[160]

웹사이트

"세종" 검색 결과, 2018년부터 2021년까지

https://www.weather.[...]

[161]

웹사이트

"연기" 검색 결과, 2017년까지

https://www.weather.[...]

[162]

웹인용

동해 지진 발생 해역 내 단층 분포 해석 시스템 구축, 제2절 "해저 기인 단층 해석시스템 구축 및 활용"

https://scienceon.ki[...]

한국해양과학기술원

2018-02-01

[163]

웹인용

국내지진 목록

https://www.weather.[...]

기상청

[164]

웹인용

1978-2000 지진관측보고

https://www.kma.go.k[...]

대한민국 기상청

[165]

웹인용

동해 지진 발생 해역 내 단층 분포 해석 시스템 구축

https://scienceon.ki[...]

2018-02-01

[166]

웹인용

한반도 지진대 특성 및 진화

https://scienceon.ki[...]

한국지구물리탐사학회

2011-01-01

[167]

웹인용

과거와 현재 우리나라 지진 발생 현황에 대한 간략한 소개

https://www.koreasci[...]

[168]

웹인용

해저지진계 운영을 통한 영덕 앞바다 미소지진 분석

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2016-10-01

[169]

웹사이트

기상청, 국내지진 목록

https://www.weather.[...]

[170]

웹인용

해저지진계 운영을 통한 영덕 앞바다 미소지진 분석

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2016-10-01

[171]

웹인용

동해 남부해역 해저단층 및 해저사면사태 연구

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2019-10-01

[172]

웹인용

한반도 남동 해역 지진 활동 특성 분석 (Analysis of offshore seismicity in the southeastern Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2017-10-01

[173]

웹인용

한반도 남동해역 지진 활동 (Seismicity in the offshore southeastern Korean peninsula)

https://scienceon.ki[...]

2018-01-01

[174]

웹인용

2003-2012년 한반도 남동해역에서 발생한 지진의 지진원 특성

http://www.riss.kr/s[...]

2013-01-01

[175]

저널

동해 울릉분지 남부해역의 신생대 지질구조 및 지구조 진화 (Cenozoic Geological Structures and Tectonic Evolution of the Southern Ulleung Basin, East Sea(Sea of Japan))

https://www.dbpia.co[...]

1994-01-01

[176]

뉴스

동해서 규모 4.6 지진…'불의 고리' 잇단 지진 영향?

https://www.youtube.[...]

KBS

2022-09-20

[177]

웹인용

동해 남부해역에서 발생하는 지진 관측을 위한 이동식 해저지진 관측망 소개

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

2019-10

[178]

저널

동해 대륙단 지진의 원인

https://www.dbpia.co[...]

2009-10

[179]

웹인용

서해 해역의 지진지체구조 및 단층활동 특성조사연구

https://scienceon.ki[...]

한국해양과학기술원

2014

[180]

웹인용

한반도 주변해역 해저단층분포도 제작을 위한 기획연구

https://scienceon.ki[...]

한국해양과학기술원

2014-12

[181]

뉴스

"1cm씩 닫히고 있다"…동해 지진이 심상찮은 이유

https://www.youtube.[...]

SBS

2023-05-16

[182]

저널

동해 연근해에서 발생한 지진과 울릉단층에 관하여 (Ulleung Fault and Earthquakes nearby offshore of East Sea)

https://www.dbpia.co[...]

2013-10

[183]

웹인용

"5일 잇따른 동해 지진은 후포 단층의 반(半)지구대 탓"

https://www.joongang[...]

중앙일보

2017-03-06

[184]

웹인용

포항 앞바다 규모 4.1 지진…"2년 전과 달리 후포단층서 발생"

https://www.joongang[...]

중앙일보

2019-02-10

[185]

웹인용

2021년 8월 21일 전북 군산시 해역 규모 4.0 지진 분석서

https://www.weather.[...]

대한민국 기상청

2021-08-21

[186]

웹인용

1978-2000 지진관측보고

https://www.kma.go.k[...]

대한민국 기상청

[187]

웹인용

서해 해역의 지진지체구조 및 단층활동 특성조사연구 (Tectonic structure and analysis of fault activity in the Yellow Sea)

https://scienceon.ki[...]

한국해양과학기술원

2014

[188]

저널

황해 및 인접 지역 퇴적분지들의 구조적 진화에 따른 층서 (Stratigraphic response to tectonic evolution of sedimentary basins in the Yellow Sea and adjacent areas)

https://scienceon.ki[...]

2002

[189]

저널

Yellow Sea Transform Fault (YSTF) and the developemnt of Korean Peninsula

https://www.proquest[...]

2015-03

[190]

웹인용

서해지체구조 파악을 위한 임시지진관측망 구축 및 운영 연구 (Temporary Seismic Station Network to Study Tectonic Structures in the Yellow Sea Region)

https://scienceon.ki[...]

부산대학교

2015-04

[191]

저널

tectonic evolution of the western Kunsan Basin, Yellow Sea, offshore Korea (황해 군산 분지 서부해역의 지구조 발달)

https://www.dbpia.co[...]

2005-06

[192]

저널

3D geophysical characterization of the Sulu–Dabie orogen and its environs

https://www.scienced[...]

2012

[193]

서적

서·남해 지진해일 가상시나리오 개발

행정안전부 국립재난안전연구원

2019

[194]

뉴스

"백악기때 상처 아물지 않았다" 새벽 서해 흔든 지진의 정체

https://www.joongang[...]

중앙일보

2021-01-19

[195]

웹인용

서해 연안지질 위험요소 연구

https://scienceon.ki[...]

한국지질자원연구원

2017

[196]

저널

포커스 - 최근 서해지진과 우리나라의 지진대책 발전 방향

https://scienceon.ki[...]

2013

[197]

웹인용

한반도 주변해역 해저단층분포도 제작을 위한 기획연구 (Planning research for mapping faults in the Korean seas)

https://scienceon.ki[...]

한국해양과학기술원

2014-12

[198]

Youtube

기상청

https://www.weather.[...]

[199]

웹인용

"국내지진조회" 검색 결과

http://www.weather.g[...]

대한민국 기상청

[200]

문서

서해에 면해있는 해당 지역의 육지+해역, 1978년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

[201]

문서

동해에 면해있는 해당 지역의 육지+해역, 1978년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

[202]

문서

역사지진 포함

[203]

Youtube

백령도

https://www.weather.[...]

[204]

Youtube

강원 고성

https://www.weather.[...]

[205]

문서

백령도 포함

[206]

Youtube

인천

https://www.weather.[...]

[207]

Youtube

속초

https://www.weather.[...]

[208]

Youtube

충남 태안

https://www.weather.[...]

[209]

Youtube

양양

https://www.weather.[...]

[210]

Youtube

보령

https://www.weather.[...]

[211]

웹사이트

"강릉" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[212]

웹사이트

"서천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[213]

웹사이트

"강원 동해" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[214]

웹사이트

"전북 군산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[215]

웹사이트

"강원 삼척" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[216]

웹사이트

"전북 부안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[217]

웹사이트

"경북 울진" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[218]

웹사이트

"고창" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[219]

웹사이트

"경북 영덕" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[220]

웹사이트

"영광" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[221]

웹사이트

"경북 포항" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[222]

문서

"포항" 검색 결과, 2017년 포항 지진|2017년 11월 15일 이전

[223]

웹사이트

"전남 신안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[224]

웹사이트

"경북 경주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[225]

문서

"경주" 검색 결과, 2016년 경주 지진|2016년 9월 12일 이전

[226]

웹사이트

"전남 해남" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[227]

웹사이트

"울산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[228]

문서

남해 문서 참조. 보통 해남군|해남반도의 남쪽 끝을 서/남해의 경계로 간주하므로 여기서는 진도, 해남까지 서해에 포함하겠다.

[229]

웹사이트

"진도" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[230]

웹사이트

"부산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[231]

웹사이트

"제주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[232]

웹사이트

"울릉" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[233]

문서

대한민국 기상청|기상청, "국내지진 목록"에서 제공되는 진앙의 경·위도 좌표 및 규모를 근거로 작성

[234]

웹인용

Seismicity of the Korean Peninsula (Ⅰ) : Seismicity of the Hongsung Area

https://www.dbpia.co[...]

대한지질학회

1986-06

[235]

웹인용

남한 중부지역의 미소지진관측에 의한 지진활동 분석

https://www.dbpia.co[...]

한국지구물리.물리탐사학회

2000

[236]

뉴스

"[금산 지진]두달새 두번 '흔들'…옥천대가 심상찮다"

http://www.joongdo.c[...]

중도일보

2016-02-11

[237]

뉴스

대전ㆍ충청권에도 활성단층 있다

http://m.joongdo.co.[...]

중도일보

2016-09-25

[238]

논문

한반도의 지질활동 : 4. 옥천대의 지진활동 (Seismicity of the Korean Peninsula : 4. Seismicity of the Okcheon Zone)

https://www.dbpia.co[...]

1988-12

[239]

논문

Segmentation of the Boundary between the Ogcheon Belt and Ryeongnam Massif: Geophysical Studies on Major Faults in the Ogcheon Belt

https://www.dbpia.co[...]

1993-12

[240]

웹인용

한반도 지체구조도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[241]

웹인용

경상분지에서의 지진연구 (IV)

https://library.kiga[...]

한국지질자원연구원

1997

[242]

웹인용

2001년 남한에서 발생한 지진의 단층면해 분석

https://scienceon.ki[...]

2002

[243]

웹인용

우리나라 지진활동의 특성 분석

https://scienceon.ki[...]

2008

[244]

논문

한반도의 지반운동 (Ⅱ) : 한반도 지진분포의 지형학적 해석 (Tectonic Movement in the Korean Peninsula (Ⅱ): A Geomorphological Interpretation of the Spatial Distribution of Earthquakes)

https://www.dbpia.co[...]

2007-12

[245]

논문

옥천 지향사내 주요단층대의 구역화 및 지구물리학적 연구

https://www.dbpia.co[...]

1993-10

[246]

웹인용

"<유성 지진> 대전 지진 안전지대 아닌가? 도심 속 유성선구조…"

http://www.joongdo.c[...]

중도일보

2016-11-27

[247]

뉴스

"[단독] 충북 곳곳에서 위험한 단층 발견 \"더 큰 지진 가능성 있다\""

https://imnews.imbc.[...]

MBC

2022-11-07

[248]

뉴스

"[팩트체크K] 충북 미공개 활성단층 보고서 단독 입수…\"전국 20여 곳 활성단층 추정\""

https://news.kbs.co.[...]

KBS

2022-12-22

[249]

웹인용

한반도 지체구조도

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

[250]

웹인용

진주, 대구, 의성지괴를 중심으로 한 백악기 경상분지의 지구조 진화사 연구

http://www.riss.kr/s[...]

부산대학교

2018-01-01

[251]

저널

Seismicity of the Korean Peninsula: 5. Seismicity of the Ryeongnam Massif (한반도의 지진활동 : 5. 영남육괴의 지질활동)

https://www.dbpia.co[...]

1989-12-01

[252]

웹사이트

기상청 국내지진조회, 검색어 "상주", 1978년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지. 미소지진 포함

https://www.weather.[...]

[253]

웹인용

상주, 올해 내륙서 가장 센 지진… "숨은 활성단층 가능성" 불안감

https://www.hankooki[...]

한국일보

2019-07-22

[254]

웹인용

2012~2020년 속리산 일대에서 발생한 지진의 진원 요소 분석

http://www.riss.kr/s[...]

한국교원대학교

2021-01-01

[255]

저널

낙동-상주-옥산동 지역에서 단층 및 단열계의 특성과 진앙분포 선상구조 사이의 상관관계 고찰 (Consideration on the correlation between characteristics of faults and fracture system and linear structure of epicenter distribution in the Nagdong-Sangju-Oksangdong area, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2021-10-01

[256]

저널

영남권 북부영역 단층과 단열계의 특성 : 상주, 영양, 낙동, 천지 지역을 중심으로 Characteristics of faults and fracture system in the northern region of Yeongnam province, Korea: Centering on the Sangju, Yeongyang, Nagdong, Cheonji areas

https://www.dbpia.co[...]

2022-06-01

[257]

웹사이트

국내지진조회, "경북 안동" 검색 결과, 1978년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지. 미소 지진 포함

https://www.weather.[...]

[258]

저널

2009년 5월 2일 ML 4.0 안동 지진의 지진원 상수

https://www.dbpia.co[...]

2009-10-01

[259]

문서

경상 누층군 하산동층이 광양 단층에 의해 잘려 있다.

[260]

웹인용

光陽圖幅 地質報告書 (광양도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1989-01-01

[261]

웹사이트

기상청 국내지진조회, "순천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[262]

웹인용

순천 연속 지진의 지진학적 특성 연구 (Seismological Characteristics of the Suncheon earthquake sequence)

http://www.riss.kr/s[...]

전남대학교

2021-01-01

[263]

웹인용

順天圖幅 地質報告書 (순천도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1989-01-01

[264]

웹인용

국내지진 목록

http://www.weather.g[...]

대한민국 기상청

[265]

문서

연장 50 km 이상 대규모 단층이 3개 이상 지나거나 지질도 상으로 5개 이상의 단층이 보이는 지역

[266]

웹사이트

"속초" 검색 결과, 28회중 26회가 해역에서 발생

https://www.weather.[...]

[267]

웹인용

설악산도폭 지질조사보고서

https://scienceon.ki[...]

한국지질자원연구원

2010-12-01

[268]

웹사이트

"인제" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[269]

웹사이트

"양양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[270]

웹사이트

"강릉" 검색 결과, 17회중 15회가 해역에서 발생

https://www.weather.[...]

[271]

웹사이트

"평창" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[272]

웹인용

듀플렉스트러스트시스템의이해 - 옥천대태백산지역영월트러스트시스템에의적용

https://www.dbpia.co[...]

대한자원환경지질학회

2019-01-01

[273]

웹사이트

"홍천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[274]

웹사이트

"횡성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[275]

웹사이트

"원주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[276]

웹사이트

"영월" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[277]

웹사이트

"강원 정선" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[278]

웹사이트

"태백" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[279]

웹사이트

"삼척" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[280]

웹사이트

"삼척" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[281]

웹사이트

"동해" 검색 결과, 47회가 해역에서 발생

https://www.weather.[...]

[282]

웹사이트

"여주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[283]

웹사이트

"이천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[284]

웹사이트

"단양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[285]

웹사이트

"제천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[286]

웹사이트

"충주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[287]

웹사이트

"괴산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[288]

웹사이트

"음성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[289]

웹사이트

"진천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[290]

웹사이트

"증평" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[291]

웹사이트

"청주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[292]

웹사이트

"청원" 검색 결과, 2013년 청주시 통합 이전

https://www.weather.[...]

[293]

웹사이트

"보은" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[294]

웹사이트

"옥천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[295]

웹사이트

"영동" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[296]

웹사이트

"대전 동구" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[297]

웹사이트

"대전 대덕구" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[298]

웹사이트

"대전 중구" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[299]

웹사이트

"대전 서구" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[300]

웹사이트

"대전 유성구" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[301]

웹사이트

"세종" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[302]

웹사이트

"연기" 검색 결과, 연기군은 2012년 폐지

https://www.weather.[...]

[303]

웹사이트

"천안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[304]

웹사이트

"아산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[305]

웹사이트

"당진" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[306]

웹사이트

"서산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[307]

웹사이트

"충남 태안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[308]

웹사이트

"충남 태안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[309]

웹사이트

"예산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[310]

웹사이트

"홍성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[311]

웹사이트

"보령" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[312]

웹사이트

"보령" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[313]

웹사이트

"청양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[314]

웹사이트

"충남 공주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[315]

웹사이트

"논산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[316]

웹사이트

"계룡" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[317]

웹사이트

"금산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[318]

웹사이트

"부여" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[319]

웹사이트

"서천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[320]

웹사이트

"전북 군산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[321]

웹사이트

"전북 군산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[322]

웹사이트

"익산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[323]

웹사이트

"김제" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[324]

웹사이트

"전주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[325]

웹사이트

"완주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[326]

웹사이트

"무주"

https://www.weather.[...]

[327]

웹사이트

"전북 진안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[328]

웹사이트

"전북 장수" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[329]

웹사이트

"임실" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[330]

웹사이트

"정읍" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[331]

웹사이트

"전북 부안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[332]

웹사이트

"전북 부안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[333]

웹사이트

"고창" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[334]

웹사이트

"순창" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[335]

웹사이트

"남원" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[336]

웹사이트

"광주" 검색 결과 (경기도 광주시 제외)

https://www.weather.[...]

[337]

웹사이트

"영광" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[338]

웹사이트

"영광" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[339]

웹사이트

"장성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[340]

웹사이트

"담양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[341]

웹사이트

"화순" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[342]

웹사이트

"곡성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[343]

웹사이트

"구례" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[344]

웹사이트

"함평" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[345]

웹사이트

"나주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[346]

웹사이트

"무안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[347]

웹사이트

"전남 신안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[348]

웹사이트

"목포" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[349]

웹사이트

"영암" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[350]

웹사이트

"진도" 검색 결과. 19회중 17회가 해역

https://www.weather.[...]

[351]

웹사이트

"전남 해남" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[352]

웹사이트

"완도" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[353]

웹사이트

"강진" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[354]

웹사이트

"장흥" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[355]

웹사이트

"보성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[356]

웹사이트

"전남 고흥" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[357]

웹사이트

"전남 고흥" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[358]

웹사이트

"전남 순천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[359]

웹사이트

"전남 순천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[360]

웹사이트

"전남 여수" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[361]

웹사이트

"전남 여수" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[362]

웹사이트

"광양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[363]

웹인용

활성단층지도 및 지진위험지도 제작

https://scienceon.ki[...]

한국지질자원연구원

2010-01

[364]

웹인용

경상분지에서의 지진연구 (III)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1997

[365]

저널

경상분지에서 발생한 역사지진을 이용한 지진예지 가능성 (Feasibility of Earthquake Prediction using Historical Earthquake

https://www.koreasci[...]

2004

[366]

서적

모든 사람을 위한 지진 이야기, 218-220쪽

2016

[367]

뉴스

한반도 지진 발생도 첫 작성 - 정봉일교수(서울대자연대지질학과)가 조사

https://www.joongang[...]

중앙일보

1979-10-03

[368]

웹인용

우리나라 지진활동의 특성 분석

http://www.riss.kr/s[...]

2008

[369]

웹인용

남한의 지진출현과 제 지질요소와의 관계

https://scienceon.ki[...]

1991

[370]

웹인용

경상 분지 및 인근 해역의 지진 활동 특성

http://www.riss.kr/s[...]

한국교원대학교

2011

[371]

웹인용

경상분지 일대의 지진 활동과 단층과의 관계 분석

http://www.riss.kr/s[...]

한국교원대학교

2015

[372]

저널

최근의 경상분지 일원에서의 지진활동

https://www.koreasci[...]

1998

[373]

웹인용

경상 분지 및 인근 해역의 지진 활동 특성

http://www.riss.kr/s[...]

한국교원대학교

2011

[374]

웹인용

경상분지 일대의 지진 위험도 분석

http://www.riss.kr/s[...]

2000

[375]

웹인용

경상분지 일대의 지진 활동과 단층과의 관계 분석

http://www.riss.kr/s[...]

한국교원대학교

2015

[376]

웹인용

"[단독] '국내 최대 규모' 경주 지진, 정확한 원인 밝혀졌다"

https://www.youtube.[...]

SBS

2022-10-04

[377]

웹인용

2010-2017년 부산지역의 미소 지진 예비 탐색

https://scienceon.ki[...]

한국지구과학회지

2019

[378]

문서

이 지진들은 규모가 너무 작아 대한민국 기상청에 보고되지 않았다.

[379]

저널

Location of Recent Micro-earthquakes in the Gyeongju Area (최근 경주지역 미소지진 진원 위치)

http://www.koreascie[...]

2016

[380]

저널

Current microseismicity and generating faults in the Gyeongju area, southeastern Korea

https://www.scienced[...]

2017

[381]

웹인용

고밀도 임시지진관측망 자료를 활용한 울산단층 동편 지진다발지역 지하단층구조 분석

https://www.riss.kr/[...]

부산대학교 대학원

2021

[382]

저널

영양군 입암면 일대에서 미소지진과 단층 및 단열계 사이의 상관관계 (Correlation between Fault and Fracture System and Microearthquake in the Ibam-myeon Area, Yeongyang, Korea)

https://www.dbpia.co[...]

2020-08

[383]

웹인용

국내지진 목록

http://www.weather.g[...]

대한민국 기상청

[384]

웹사이트

"울진" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[385]

웹사이트

"울진" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[386]

웹사이트

"봉화" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[387]

웹사이트

"영양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[388]

웹인용

英陽 地質圖幅說明書 (영양 지질도폭설명서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1970-01-01

[389]

웹사이트

"영주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[390]

웹사이트

"안동" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[391]

웹사이트

"예천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[392]

웹사이트

"문경" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[393]

웹사이트

"경북 상주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[394]

웹사이트

"김천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[395]

웹인용

金泉圖幅 地質報告書 (김천도폭 지질보고서)

https://data.kigam.r[...]

한국지질자원연구원

1989-01-01

[396]

웹사이트

"구미" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[397]

웹사이트

"경북 의성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[398]

웹사이트

"경북 군위" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[399]

웹사이트

"청송" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[400]

웹사이트

"경북 영덕" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[401]

웹사이트

"경북 포항" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[402]

웹사이트

"경북 경주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[403]

웹사이트

"영천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[404]

웹사이트

"경산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[405]

웹사이트

"경북 청도" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[406]

웹사이트

"대구" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[407]

웹사이트

"칠곡" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[408]

웹사이트

"경북 성주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[409]

웹사이트

"고령" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[410]

웹사이트

"울산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[411]

웹사이트

"울산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[412]

웹사이트

"부산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[413]

웹사이트

"부산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[414]

웹사이트

"양산" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[415]

웹사이트

"밀양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[416]

웹사이트

"김해" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[417]

웹사이트

"창원" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[418]

웹사이트

"창녕" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[419]

웹사이트

"함안" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[420]

웹사이트

"의령" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[421]

웹사이트

"합천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[422]

웹사이트

"경남 거창" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[423]

웹사이트

"함양" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[424]

웹사이트

"산청" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[425]

웹사이트

"진주" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[426]

웹사이트

"사천" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[427]

웹사이트

"거제" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[428]

웹사이트

"통영" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[429]

웹사이트

"경남 고성" 검색 결과

https://www.weather.[...]

[430]

웹사이트

"경남 남해" 검색 결과