원시 인도유럽 신화

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

원시 인도유럽 신화는 직접적으로 증명되지 않았지만, 언어적, 주제적 유사성을 바탕으로 다양한 인도유럽 민족의 신화들을 재구성하려는 시도이다. 기상학파, 의례 학파, 기능주의 학파, 구조주의 학파 등 다양한 학파가 존재하며, 베다 신화, 로마 신화, 노르드 신화 등이 중요한 자료로 활용된다. 원시 인도유럽인들은 하늘, 땅, 인간, 신의 관계, 우주 생성, 사후 세계, 종말 등에 대한 독특한 세계관을 가지고 있었으며, 우주는 바다로 둘러싸인 평평한 대륙으로 인식했다. 주요 신으로는 하늘의 신 *Dyḗws Ph₂tḗr, 대지 여신 *Dʰéǵʰōm, 뇌신 *Perkʷū́nos, 신성한 쌍둥이, 새벽 여신 *H₂éwsōs 등이 있으며, 뱀과의 싸움, 물속의 불, 왕과 처녀, 건국 전쟁 등 다양한 신화적 모티프가 발견된다. 또한 소와 말 희생을 중심으로 한 의례, 사제 계급, 단검 숭배 등이 존재했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 원시 인도유럽 신화 - 마제

마제는 장례 의례에서 말을 제물로 바치거나 고인과 함께 매장하는 의례로, 인도유럽어족에게서 두드러지게 나타나며, 고고학적으로는 전차 매장과 같은 형태로 발견되는 관습이다. - 인도유럽 종교 - 디에우스

디에우스는 "빛나다"라는 뜻의 원시 인도유럽어에서 유래된 신성한 이름으로, 낮의 하늘 또는 밝음을 의미하며, 아버지 하늘로서 대지의 여신과 짝을 이루어 생명의 성장과 유지를 관장하는 중요한 신이었다. - 인도유럽 종교 - 신성한 쌍둥이

신성한 쌍둥이는 인도유럽 신화에서 하늘 신의 아들 또는 손자로 묘사되어 위험에 처한 사람들을 구출하며, 아침이나 저녁 별의 의인화로 나타나 다양한 문화와 분야에 영향을 미쳤다. - 유럽의 신화 - 그리스 신화

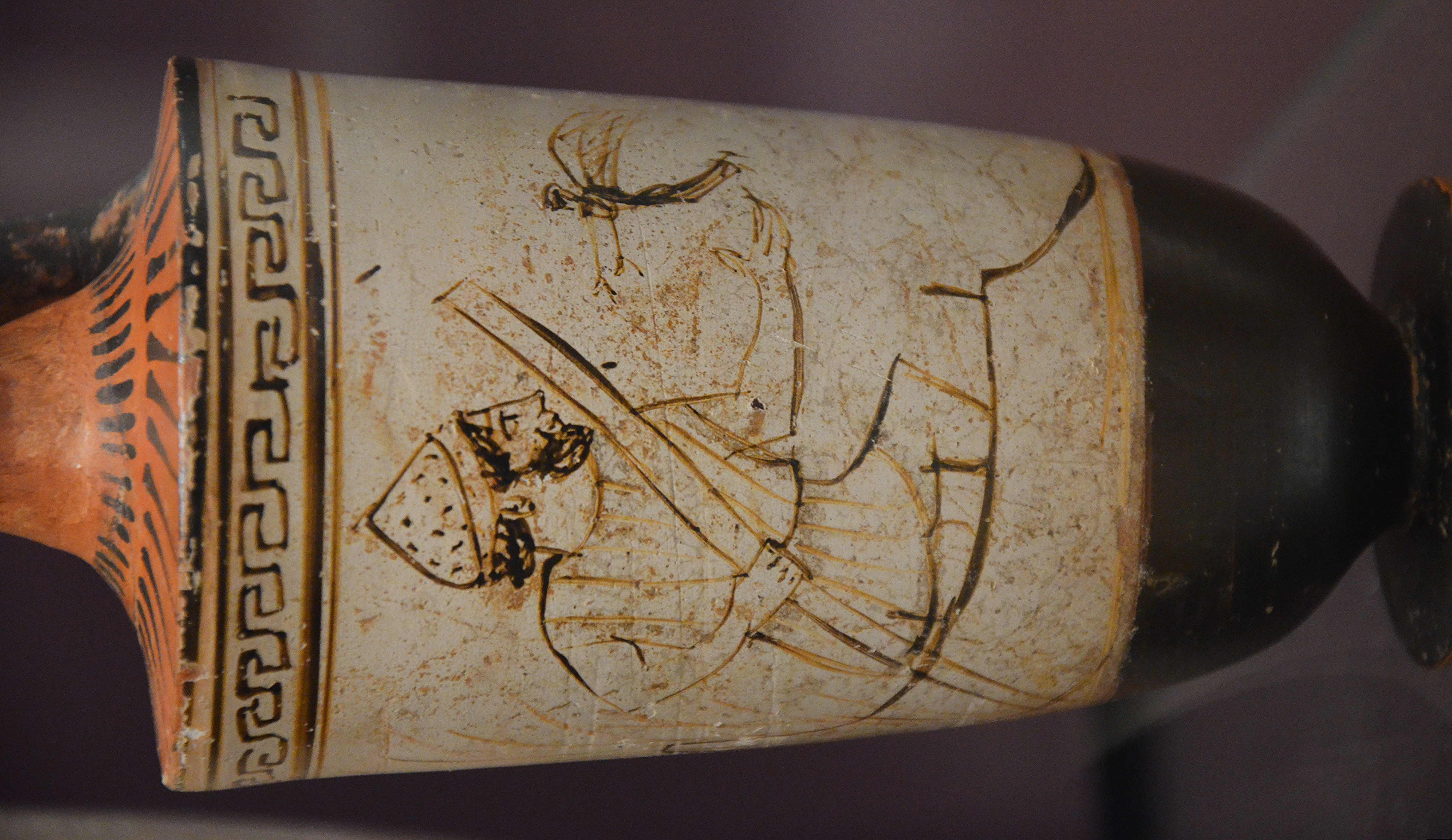

그리스 신화는 기원전 15세기부터 구전되어 온 고대 그리스의 신, 영웅, 괴물에 대한 이야기로, 호메로스의 서사시와 다양한 문학 작품, 고고학적 발견을 통해 전승되었으며 서구 예술과 문학에 지대한 영향을 미쳤다. - 유럽의 신화 - 디에우스

디에우스는 "빛나다"라는 뜻의 원시 인도유럽어에서 유래된 신성한 이름으로, 낮의 하늘 또는 밝음을 의미하며, 아버지 하늘로서 대지의 여신과 짝을 이루어 생명의 성장과 유지를 관장하는 중요한 신이었다.

2. 재구축 방법론

(원본 소스에 '재구축 방법론' 섹션에 해당하는 내용이 없어, 이전 답변과 동일하게 내용을 생성할 수 없습니다.)

2. 1. 사상 학파

원시 인도유럽 신화 연구는 다양한 학파의 영향을 받아왔다.기상학파(자연주의 학파)는 원시 인도유럽 신화가 하늘, 태양, 달, 새벽과 같은 자연 현상을 설명하기 위해 나타났다고 주장한다. 이들은 의식이 원소 신들을 숭배하는 데 집중되었다고 보았다. 프리드리히 막스 뮐러와 같은 초기 학자들이 이 학파를 지지했지만, 19세기 후반과 20세기 초에 대부분 학문적 지지를 잃었다.

의례 학파는 원시 인도유럽 신화가 다양한 의례와 종교적 관습을 설명하기 위해 만들어진 이야기로 이해된다고 주장한다. 이들은 의례를 통해 우주의 호의를 얻으려 했다고 해석한다. 제임스 조지 프레이저와 제인 엘렌 해리슨 같은 학자들이 이 학파를 지지했으며, 20세기 초에 인기가 절정에 달했다.

기능주의 학파는 신화가 사회적 행동을 강화하는 이야기 역할을 했다고 주장한다. 조르주 뒤메질이 제안한 삼기능 가설에 영향을 받아, 사회를 성직자, 전사, 농부의 세 계급으로 나누는 삼자 이데올로기를 가정한다.[1] 뒤메질의 이론은 비판도 받았지만,[2] 20세기 중반 이후 인도유럽 연구에 큰 영향을 미쳤다.

구조주의 학파는 원시 인도유럽 신화가 이원론적 대립 개념을 중심으로 이루어졌다고 주장한다. 이들은 인간 정신 구조가 상반된 패턴을 설정하도록 설계되었다고 보았다.

2. 2. 자료 신화

인도유럽어족 신화들은 원시 인도유럽 신화를 재구성하는데 중요한 자료로 활용된다.베다 신화는 가장 초기에 기록되었고, 그중에서도 리그베다의 신화가 가장 중요하다. 프리드리히 막스 뮐러(Friedrich Max Müller)와 같은 초기 비교 신화학자들은 베다 신화를 원시 인도유럽 신화와 동일시하기도 했다. 현대 학자들은 베다 신화뿐만 아니라 다른 신화들도 함께 고려해야 한다고 본다.

로마 신화는 신화를 역사 기록으로 합리화하는 경향을 통해 일부 내용이 보존되어 비교 연구에 중요한 자료가 된다. 노르드 신화는 방대한 아이슬란드 자료 덕분에 세 번째로 중요한 신화로 간주된다.

발트 신화는 언어학적으로 가장 보수적이지만, 자료가 늦게 나타나 연구에 어려움이 있었다. 그럼에도 불구하고 라트비아 민요는 원시 인도유럽 신화 재구성에 중요한 정보원으로 여겨진다. 그리스 신화는 그리스 이전 문화와 근동 문화의 영향으로 인해 비교 신화학에서 중요성이 낮은 편이다.

스키타이인은 원시 인도유럽 문화와 비교적 유사한 생활 방식과 문화를 유지했지만, 그들의 신화는 인도유럽 맥락에서 거의 연구되지 않았다.[3] 타비티, 파파이오스, 아피는 일반적으로 인도유럽 기원을 가진 것으로 해석된다.[4][5][6]

3. 우주론

원시 인도유럽인들은 하늘과 땅, 인간과 신, 우주 생성, 사후 세계, 종말 등에 대한 독특한 세계관을 가지고 있었다.

하늘에는 영원불멸의 신들이, 땅 아래에는 유한한 인간들이 산다는 근본적인 대립이 있었다.[3] 땅()은 거대하고 평평하며 둥근 대륙으로, 바다("대양")로 둘러싸여 있다고 생각했다.[3] 별()은 신화적 인물이나 이야기와 동일시되기도 했지만, 특별한 우주적 의미는 없었고 장식적인 것으로 여겨졌다.[3] 마틴 리치필드 웨스트에 따르면, 세계수(L. ''axis mundi'') 개념은 북아시아 우주론에서 유래했을 가능성이 있다.[3]

3. 1. 우주 구조

원시 인도유럽인들은 세상을 바다로 둘러싸인 평평한 대륙으로 생각했다. 하늘에는 불멸의 신들이 살고, 땅 아래에는 유한한 인간들이 산다고 믿었다. 별은 장식적인 요소로 인식되었으며, 세계수(L. axis mundi) 개념은 북아시아 우주론의 영향을 받았을 가능성이 있다.3. 2. 우주 기원 신화

인도유럽의 우주론에서는 쌍둥이 형제인 ('인간')와 ('쌍둥이')를 세상과 인류의 시조로 보며, 최초의 희생 의식을 행한 영웅 ** ('셋째')를 포함하는 창조 신화를 재구성한다.[2][3][5]창조에 앞서 원초적인 상태와 관련하여 베다, 노르드 신화, 그리스 전통에서 우주 요소가 부재했던 시대에 대한 증거를 제시한다. 이들은 "그때는 비존재도 존재도 없었고, 공기도 그 너머의 하늘도 없었다"(''리그베다''), "모래도 바다도 시원한 파도도 없었고, 땅도 하늘도 없었다; 긴눙가가프는 있었지만 풀은 어디에도 없었다" (''볼룬스파''), "처음에는 혼돈과 밤과 어두운 에레보스가 있었고 넓은 타르타로스가 있었지만, 땅도 공기도 하늘도 없었다" (''새들'')와 같이 유사한 공식으로 표현한다.[11][7]

최초의 인간 와 그의 거대한 쌍둥이 는 원시 암소를 동반하여 코스모스를 건넜다. 세상을 창조하기 위해 는 자신의 형제를 희생시키고, 하늘 아버지, 폭풍의 신, 신성한 쌍둥이)의 도움을 받아[3][7] 그의 유해로부터 자연 요소와 인간을 모두 만들어냈다. 는 희생을 통해 세상 질서의 원초적인 조건을 시작한 최초의 사제가 되고, 그의 죽은 형제 는 최초의 왕이 된다.[4][5]

유럽과 인도-이란인 버전은 이 문제에 대해 다르지만, 링컨은 원시 암소가 원래 신화에서 희생되어 다른 동물과 채소를 낳았을 가능성이 가장 높다고 주장한다. 이는 목축 방식이 원시 인도유럽어 화자들과 원시 인도-이란어 화자들의 생활 방식에 더 가까웠기 때문이다.[4]

3. 2. 1. 브루스 링컨의 재구축

브루스 링컨은 쌍둥이 형제 마누(, '인간')와 예모(, '쌍둥이'), 그리고 영웅 트리토(, '셋째')를 중심으로 한 창조 신화를 재구성했다.[2]창조 신화에서 최초의 인간 와 그의 거대한 쌍둥이 는 원시 암소를 동반하여 코스모스를 건넌다. 세상을 창조하기 위해, 는 자신의 형제를 희생시키고, 하늘 아버지, 폭풍의 신, 신성한 쌍둥이 등 하늘의 신들의 도움을 받아[3][7] 그의 유해로부터 자연 요소와 인간을 모두 만들어낸다. 는 그렇게 세상 질서의 원초적인 조건으로서 희생을 시작한 후 최초의 사제가 되고, 그의 죽은 형제 는 그의 신체에서 사회 계급이 생겨남에 따라 최초의 왕이 된다 (사제는 그의 머리에서, 전사 계급은 그의 가슴과 팔에서, 평민은 그의 성기와 다리에서).[4][5]

세 번째 인간 에게 하늘의 신들은 신성한 선물로 가축을 제공하는데, 이는 ('뱀')라고 불리는 세 머리 뱀에게 도둑맞는다.[3] 는 처음에는 그에게 고통을 받지만, 이 영웅은 결국 취하게 하는 음료로 강화되고 하늘 아버지의 도움을 받아 괴물을 극복한다. 그는 결국 회수된 가축을 사제에게 돌려주어 제대로 희생하도록 한다.[2][3] 는 이제 최초의 전사로서, 그의 영웅적인 행동을 통해 신과 인간 사이의 상호적인 주고받음의 순환을 유지한다.[2][3]

링컨에 따르면, 와 는 "나중의 사제와 왕의 모델을 세우는 주권 기능의 신화"의 주인공으로 보이며, 의 전설은 "모든 나중의 무인들의 모델을 세우는 전사 기능의 신화"로 해석해야 한다.[2] 이 신화는 뒤메질의 삼분법을 떠올리게 하는데, 이는 사제(마법적, 법적 측면 모두), 전사(세 번째 인간), 목축인(소) 사이의 우주적 분할을 의미한다.[3]

의 이야기는 이후의 가축 약탈 서사 신화의 모델 역할을 했으며, 아마도 인도유럽 민족들 사이의 약탈 행위에 대한 도덕적 정당성을 부여했을 것이다. 원래의 전설에서, 는 신들에게 제대로 제물을 바치는 자신의 백성에게 정당하게 속한 것을 되찾는 것뿐이다.[2][6]

일부 학자들은 원시 존재 가 의 쌍둥이 형제라기보다는 자웅동체로 묘사되었으며, 둘 다 실제로 함께 얽혀 있는 상호 보완적인 존재의 쌍을 형성한다고 제안했다.[8] 이러한 해석에서, 원시 존재는 자기 희생을 했거나,[8] 두 부분으로 나뉘어 남성 부분과 여성 부분이 되어, 성별의 원형적 분리를 구현했을 수 있다.[7]

어원으로 원시 인도유럽어의 제1사제 ('남자', '인류의 조상')에서 파생된 어원은 인도의 마누, 힌두교의 전설적인 최초의 인간, 그리고 그의 희생된 아내인 마나비가 있다. 게르만어의 Mannus(), 서게르만 부족의 신화적 조상, 그리고 페르시아의 마누쉬치르(Aves. ''Manūš.čiθra''), 서기 9세기의 조로아스터교 대사제가 있다.[9][10] 희생된 최초의 왕 ('쌍둥이')의 이름에서 유래된 어원은 인도의 야마, 죽음과 지하 세계의 신, 아베스타어의 Yima, 황금 시대의 왕이자 지옥의 수호자, 노르드의 이미르 (PGmc. 에서 유래), 거인(''jötnar''의 조상) 그리고, 아마도, 레무스 (원시 라틴어 ''*Yemos'' 또는 ''*Yemonos''에서 유래, 초기 ''y''-가 ''Rōmulus''의 영향을 받아 ''r''-로 변화), 로마 건국 신화에서 그의 쌍둥이 형제 로물루스에게 살해되었다.[11][3][12] 최초의 전사 ('셋째')에서 파생된 어원은 베다의 트리타, 아베스타어의 트리타, 노르드의 þriði가 있다.[13][7]

많은 인도유럽 신화는 자연 요소의 기원을 의 원래 사지 절단의 결과로 설명한다. 그의 살은 보통 땅이 되고, 그의 머리카락은 풀, 그의 뼈는 돌, 그의 피는 물, 그의 눈은 해, 그의 정신은 달, 그의 뇌는 구름, 그의 숨결은 바람, 그의 머리는 하늘이 된다.[5]

3. 2. 2. 해석 및 유산

링컨은 쌍둥이 형제 *(인간)와 *(쌍둥이)를 세상과 인류의 시조로, 영웅 *(셋째)를 최초의 희생의 연속성을 보장하는 존재로 포함하는 창조 신화를 재구성한다.[1] 이 신화는 조르주 뒤메질의 삼기능 가설을 떠올리게 한다.[1]링컨에 따르면, 와 는 사제와 왕의 모델을 제시하고, 는 전사들의 모델을 제시하는 신화로 해석된다.[2] 의 이야기는 가축 약탈 서사 신화의 모델이 되었고, 약탈 행위에 대한 도덕적 정당성을 부여했을 수 있다.[2] 이 신화는 하늘의 영웅과 땅의 뱀 사이의 갈등, 또는 인도유럽인의 승리로 해석된다.[3]

일부 학자들은 가 자웅동체로 묘사되며, 자기 희생을 통해 성별 분리를 구현했을 수 있다고 제안한다.[8]

와 의 모티프는 인도유럽어 이동 이후 유라시아 전역에 영향을 미쳤다.[6]

3. 3. 우주 질서

언어학적 증거에 따르면, 학자들은 '적절하고, 올바르게 정돈된 것'을 의미하는 개념인 를 재구성했다. 이는 동사 어근 ('맞다')에서 파생되었다. 이와 관련된 단어로는 히타이트어의 ''āra'' ('옳은, 적절한'),[9] 산스크리트어 ṛta|리타sa ('신성/우주적 법칙, 진실의 힘 또는 질서'),[10][11] 아베스타어 ''arəta-'' ('질서'), 그리스어 ''artús'' ('배열'), 라틴어 ''artus'' ('관절') 등이 있다.[12]'법'이라는 개념은 우주적 질서 에 순종하는 활동을 의미하며, 사회적 맥락에서는 합법적인 행동으로 해석된다. 그리스 신화의 여신 테미스는 우주적 질서와 거기에서 파생된 합법적인 행동 규칙을 의인화했으며,[14] 베다 시대의 합법적인 행동 규범인 Dharma|다르마sa 역시 PIE 어근 ('놓다, 내려놓다, 세우다')에서 유래했다.[15]

또 다른 어근 는 의례적인 법과 관련이 있는 것으로 보인다. 이와 관련된 단어로는 라틴어 ''iūs'' ('법, 권리, 정의, 의무'), 아베스타어 ''yaož-dā-'' ('의례적으로 정화하다') 등이 있다.[12]

3. 4. 사후 세계

원시 인도유럽인들은 죽음의 영역을 하위 암흑세계와 되돌아갈 수 없는 땅으로 묘사했다.[16] 많은 인도유럽 신화는 늙은 남자()의 안내를 받아 강을 건너 Otherworld에 도달하는 여정을 이야기한다.[16] 죽은 자가 카론에 의해 강 스틱스를 건너는 그리스 전통은 아마도 이러한 믿음의 반영일 것이며, 저승에 도달하기 위해 강을 건너는 아이디어는 켈트 신화 전반에 걸쳐 존재한다.[16]여러 베다 경전에는 죽은 자의 땅에 도달하기 위해 강 (Vaitarna River (mythological))을 건너는 언급이 포함되어 있으며,[16] 라틴어 단어 ''tarentum'' ("무덤")은 원래 "건너는 지점"을 의미했다.[16] 북유럽 신화에서 헤르모드는 헬에 도달하기 위해 강 기욜 위의 다리를 건너야 하며, 라트비아 민요에서는 죽은 자가 강이 아닌 늪을 건너야 한다.[16] 뱃사공에게 지불하기 위해 고인의 시신에 동전을 놓는 전통은 고대 그리스와 초기 근대 슬라브 장례 관습에서 모두 증명되었으며, 가장 초기의 동전은 철기 시대에 속하지만, 이것은 뱃사공에게 제물을 바치는 고대 전통의 증거를 제공할 수 있다.[16]

반복되는 모티프에서 Otherworld에는 문이 있으며, 일반적으로 여러 머리(때로는 여러 눈)를 가진 개가 지키고 있으며, 이는 안내자 역할도 할 수 있으며 들어간 자가 나갈 수 없도록 보장했다.[17] 그리스의 케르베로스와 힌두의 Śárvarasa는 가장 가능성이 높은 공통 명사 ("얼룩무늬")에서 파생되었다.[16]

3. 5. 종말론

여러 인도유럽 전통은 대격변적인 전투 이후에 세계의 종말을 묘사하는 종말론적 신화의 흔적을 보여준다. 이 이야기는 일반적으로 다른 적대적인 부계 혈통에서 온 대악마가 신이나 영웅 공동체에서 권위의 위치를 차지하면서 시작된다(노르드 로키, 로마 타르퀴니우스, 아일랜드 브레스). 백성들은 새로운 통치자에게 부당하게 취급받아 요새를 건설해야 하는 반면, 대악마는 그의 지지에 의존하는 외부인을 선호한다. 특히 끔찍한 행위 이후, 대악마는 백성들에 의해 추방되어 그의 외국 친척들 사이에서 피난처를 찾는다.[1] 그 후 "침묵하는 자"로 알려진 새로운 지도자(노르드 비다르, 로마 루키우스 브루투스, 아일랜드 루)가 나타나는데, 보통 추방된 대악마의 조카나 손자()이며, 두 세력은 대격변적인 전투에서 서로를 전멸시키기 위해 모인다. 신화는 우주 질서의 붕괴와 시간적 순환 시대의 종말로 끝을 맺는다.[2] 노르드와 이란 전통에서 대격변적인 "우주적 겨울"이 최종 전투에 앞선다.[3][4]4. 신들

원시 인도유럽 신화에는 다양한 신들이 등장하며, 이들은 자연 현상, 사회적 기능, 추상적 개념 등을 의인화한 존재로 여겨진다. 이 신들의 이름은 인도유럽어족의 다양한 언어에서 발견되는 동원어(cognate)를 바탕으로 재구성된다.

- 디에우스 프테르(Dyeus P'ter): 하늘을 다스리는 아버지 신으로 원시 인도유럽 신화의 천공신이다. 인도유럽제족 신화 천공신들의 직접적인 원형으로 추정된다.

- 데곰: 원시 인도유럽 신화의 대지모신이자 디에우스 프테르의 아내이며, 인도 신화의 대지모신 프리티비의 원형으로 추정되는 여신이다.

- 페르쿠노스(perkwunos): 번개를 휘두르는 뇌신으로, 발트 신화의 뇌신 페르쿠나스와 슬라브 신화의 뇌신 페룬의 원형이며, 그리스 신화의 천공신 제우스는 이 페르쿠노스의 성격도 지니고 있다.

- 신성한 쌍둥이 신(Divine Twins): 디에우스 프테르의 아들인 동시에 백마로 모는 전차를 타고 다니는 젊은 쌍둥이 신으로, 그리스 신화의 디오스쿠로이와 인도 신화의 아슈빈 등의 원형으로 추정되는 신이다.

- 스왈레나: 그리스 신화의 헬레네와, 발트 신화의 사울레, 인도 신화의 사비트리의 원형으로 추정되는 빛과 태양을 관장하는 여신이다.

- 하우소스: 디에우스 프테르의 딸이자 새벽을 관장하는 여신으로, 인도유럽 신화들에 나오는 새벽의 여신의 원형이 되었다.

- 데뉴: 아일랜드 신화의 다누와 인도 신화의 다누의 원전이 되는 신

장 오드리가 제안한 우주론 모델에서, 원시 인도유럽 하늘은 세계의 축을 중심으로 회전하는 세 개의 "천상"(주간, 야간, 경계)으로 구성되어 있으며, 각 천상은 자체 신, 사회적 연관성, 색상(각각 흰색, 어두운색, 빨간색)을 가진다. 주간 하늘의 신들은 야간 하늘의 영역을 침범할 수 없었다. 예를 들어, 제우스는 ''일리아스''에서 밤하늘까지 자신의 권력을 확장할 수 없다. 경계 또는 과도기적 하늘은 새벽과 황혼을 통해 두 천상을 연결한다.

원시 인도유럽인들은 지구 주변부가 고난과 고통에서 벗어난 사람들이 거주하는 곳이라고 믿었을 수 있다. 이러한 믿음은 인도의 크시르 사가르|Śvetadvīpamsa(백색 섬), 그리스의 ''히페르보레아''(북풍 너머), 아일랜드의 ''티르 나 노그''(젊음의 땅), 게르만족의 Ódáinsakr(반짝이는 평원) 등에서 나타난다.

고대 원시 인도유럽어(기원전 4500–4000년)에는 생물과 무생물을 구분하는 두 개의 성별 체계가 있었다. 예를 들어, 활동적인 "불"은 였고, 무생물적인 물리적 실체는 였다. 이 시기 원시 인도유럽 신앙은 애니미즘적이었고, 언어는 아직 남성형과 여성형을 공식적으로 구분하지 않았지만, 각 신은 이미 남성 또는 여성으로 간주되었을 것이다. 원시 인도유럽인들은 신들의 고정된 규범을 가지고 있거나 그들에게 특정 숫자를 할당했을 가능성은 없다.

4. 1. 가계도

원시 인도유럽 신들의 가계도는 다음과 같이 재구성된다.- 디에우스 프테르(Dyeus P'ter) : 하늘을 다스리는 아버지 신으로 원시 인도유럽 신화의 천공신이다.[1] 인도유럽제족 신화의 천공신들의 직접적인 원형으로 추정된다.

- 데곰 : 디에우스 프테르의 아내이자 원시 인도유럽 신화의 대지모신이다. 인도 신화의 대지모신 프리티비의 원형으로 추정되는 여신이다.

- 페르쿠노스(perkwunos) : 번개를 휘두르는 뇌신이다. 발트 신화의 뇌신 페르쿠나스와 슬라브 신화의 뇌신 페룬의 원형이며, 그리스 신화의 천공신 제우스는 이 페르쿠노스의 성격도 지니고 있다.

- 신성한 쌍둥이 신(Divine Twins) : 디에우스 프테르의 아들인 동시에 백마가 모는 전차를 타고 다니는 젊은 쌍둥이 신이다. 그리스 신화의 디오스쿠로이와 인도 신화의 아슈빈 등의 원형으로 추정된다.

- 스왈레나: 빛과 태양을 관장하는 여신으로 그리스 신화의 헬레네, 발트 신화의 사울레, 인도 신화의 사비트리의 원형으로 추정된다.

- 하우소스 : 디에우스 프테르의 딸이자 새벽을 관장하는 여신으로, 인도유럽 신화들에 나오는 새벽의 여신의 원형이 되었다.

- 데뉴 : 아일랜드 신화의 다누와 인도 신화의 다누의 원전이 되는 신이다.

4. 2. 천상신

원시 인도유럽 신화에서 가장 중요한 신들은 하늘과 관련된 천상신들이다.- 디에우스 프테르(Dyeus P'ter): 하늘을 다스리는 아버지 신으로 천공신이다.[19] 인도유럽제족 신화 천공신들의 직접적인 원형으로 추정된다.[19]

- 데곰: 대지모신이자 디에우스 프테르의 아내이며 인도 신화의 대지모신 프리티비의 원형으로 추정되는 여신이다.

- 페르쿠노스(perkwunos): 번개를 휘두르는 뇌신으로 발트 신화의 뇌신 페르쿠나스와 슬라브 신화의 뇌신 페룬의 원형이며 그리스 신화의 천공신 제우스는 이 페르쿠노스의 성격도 지니고 있다.

- 신성한 쌍둥이 신(Divine Twins): 디에우스 프테르의 아들인 동시에 백마로 모는 전차를 타고 다니는 젊은 쌍둥이 신으로, 그리스 신화의 디오스쿠로이와 인도 신화의 아슈빈 등의 원형으로 추정되는 신이다.

- 스왈레나: 그리스 신화의 헬레네와, 발트 신화의 사울레, 인도 신화의 사비트리의 원형으로 추정되는 빛과 태양을 관장하는 여신이다.

- 하우소스: 디에우스 프테르의 딸이자 새벽을 관장하는 여신으로, 인도유럽 신화들에 나오는 새벽의 여신의 원형이 되었다.

- 데뉴: 아일랜드 신화의 다누와 인도 신화의 다누의 원전이 되는 신이다.

장 오드리가 제안한 우주론 모델에서, 원시 인도유럽 하늘은 세계의 축을 중심으로 회전하는 세 개의 "천상"(주간, 야간, 경계)으로 구성되어 있으며, 각 천상은 자체 신, 사회적 연관성, 색상(각각 흰색, 어두운색, 빨간색)을 가진다. 주간 하늘의 신들은 야간 하늘의 영역을 침범할 수 없었다. 예를 들어, 제우스는 ''일리아스''에서 밤하늘까지 자신의 권력을 확장할 수 없다. 경계 또는 과도기적 하늘은 새벽과 황혼을 통해 두 천상을 연결한다.

원시 인도유럽인들은 지구 주변부가 고난과 고통에서 벗어난 사람들이 거주하는 곳이라고 믿었을 수 있다. 이러한 믿음은 인도의 Śvetadvīpamsa("백색 섬"), 그리스의 ''히페르보레아''("북풍 너머"), 아일랜드의 ''티르 나 노그''("젊음의 땅"), 게르만족의 ''Ódáinsakr''("반짝이는 평원") 등에서 나타난다.

고대 원시 인도유럽어(기원전 4500–4000년)에는 생물과 무생물을 구분하는 두 개의 성별 체계가 있었다. 예를 들어, 활동적인 "불"은 (라틴어 ''ignis''; 산스크리트어 ''Agní'')였고, 무생물적인 물리적 실체는 (그리스어 ''pyr''; 영어 ''fire'')이었다. 이 시기 원시 인도유럽 신앙은 애니미즘적이었고, 언어는 아직 남성형과 여성형을 공식적으로 구분하지 않았지만, 각 신은 이미 남성 또는 여성으로 간주되었을 것이다. 원시 인도유럽인들은 신들의 고정된 규범을 가지고 있거나 그들에게 특정 숫자를 할당했을 가능성은 없다.

4. 2. 1. 디에우스 프테르 (Dyēws Ph₂tḗr)

'''디에우스 프테르'''(Dyeus P'ter)는 하늘을 다스리는 아버지 신으로 원시 인도유럽 신화의 천공신이며,[19] 인도유럽제족 신화에 등장하는 천공신들의 직접적인 원형으로 추정된다.[19]원시 인도유럽인들은 신을 "좋은 것을 나누어주는 자" 또는 "주는 자" ()로 여겼다. "신"을 의미하는 단어는 밝은 하늘이나 낮의 빛을 나타내는 어근 에서 파생된 ("천상의")였다.[19] 이는 라틴어 ''deus'', 고대 노르드어 Týr (< PGmc. ), 산스크리트어 , 아베스타어 ''daeva'', 아일랜드어 ''día,'' 또는 리투아니아어 ''Dievas''에 많이 반영되어 있다.[19]

신들은 "유명한", "가장 높은", "왕", "목자"와 같은 여러 칭호를 가지고 있었으며, 신들만의 언어와 진정한 이름을 가지고 있어서 어떤 상황에서는 필멸자들에게 비밀로 유지될 수 있다는 개념이 있었다.

4. 2. 2. 하우소스 (H₂éwsōs)

는 원시 인도유럽 신화의 새벽 여신으로 재구성되었다.[19] 인도, 그리스, 발트 세 전통에서 새벽은 "하늘의 딸" 로 나타난다. 이 세 분파와 이탈리아 분파에서 새벽 여신은 지체하다가 쫓겨나거나 매를 맞는 모습으로 묘사된다.[20] 새벽을 지칭하는 고대 칭호는 이었던 것으로 보인다.[21] 하우소스는 날이 시작될 때 하늘 문을 여는 모습으로 묘사되며,[22] 일반적으로 늙지 않거나 매일 아침 다시 태어나는 것으로 여겨진다.[23] 붉거나 금빛 천과 연관되어 있으며, 종종 춤을 추는 모습으로 묘사된다.[24]

리그베다의 21개 찬가는 새벽 여신 उषस्|우샤스sa에게 헌정되었으며, 아베스타의 한 구절은 우샤를 기리고 있다. 그리스 신화의 새벽 여신 에오스는 초기 그리스 시와 신화에 두드러지게 등장한다. 로마의 새벽 여신 아우로라는 그리스의 에오스를 반영하지만, 원래 로마의 새벽 여신은 마테르 마투타라는 제례 칭호로 숭배되었을 수 있다.[25] 앵글로색슨족은 봄 축제와 연관된 여신 에오스트레를 숭배했는데, 이 축제에서 유래한 이름은 나중에 한 달의 이름이 되었고, 영어에서 부활절이라는 기독교 휴일의 이름이 되었다. 고대 고지 독일어의 이름 ''Ôstarmânôth''는 유사한 여신이 남부 독일에서도 숭배되었음을 나타내는 것으로 여겨진다. 리투아니아의 새벽 여신 Aušra는 16세기에 여전히 인정받았다.[25]

4. 2. 3. 태양과 달 (Seh₂ul과 Meh₁not)

과 은 각각 원시 인도유럽어의 태양신과 달 신으로 재구성된다. 이들의 성별은 인도유럽어족의 다양한 신화에 따라 다르다.[21][22]이 말을 탄 마차를 타고 하늘을 가로지르는 매일의 여정은 인도유럽 신화에서 흔히 나타나는 모티프이다. 이는 상속되었을 가능성이 높지만, 기원전 3500년경 흑해-카스피해 스텝에서 바퀴가 도입된 이후에 나타났으므로, 원시 인도유럽 문화에 늦게 추가되었다.

태양은 독립적인 신으로 의인화되었지만, 원시 인도유럽인들은 태양을 "Dyēws의 램프" 또는 "Dyēws의 눈"으로 묘사하기도 했다.

4. 2. 4. 신성한 쌍둥이 (Divine Twins)

말 쌍둥이는 거의 모든 인도유럽 신화에서 발견되는 쌍둥이 형제로, 일반적으로 '말'을 의미하는 를 이름으로 갖는다.[24] 이들의 이름이 항상 동족어는 아니기에, 원시 인도유럽어 이름은 재구성할 수 없다.[24]

대부분의 전통에서 말 쌍둥이는 태양의 처녀 또는 새벽 여신의 형제이며, 하늘 신 의 아들이다.[24] 그리스 신화의 디오스쿠로이(카스토르와 폴룩스)는 "제우스의 아들"이다. 베다의 ''Divó nápātā''(아슈빈)는 하늘 신 "Dyaús"의 아들이다. 리투아니아 신화의 ''Dievo sūneliai''(아슈비에니)와 라트비아 신화의 ''Dieva dēli''는 "신의 아들"이다.[19]

젊은 남성으로 묘사되며 태양을 하늘로 끌고 가는 말과 함께 묘사되는 신성한 쌍둥이는, 말을 타거나 스스로 말로 묘사되기도 하며 전투나 해상에서 인간을 치명적인 위험으로부터 구출한다.[19] 이들은 종종 한 명은 젊은 전사, 다른 한 명은 치료사나 가정적인 일에 관여하는 것으로 묘사되어 구별된다.[24] 대부분의 이야기에서 신성한 쌍둥이는 새벽을 물속의 위험에서 구출하는데, 이는 그들이 태양의 말로서의 역할에서 비롯된 주제이다.[19] 밤에는 태양의 말들이 황금 배를 타고 동쪽으로 돌아와 바다를 건너고,[25] 매일 아침 태양을 되찾아왔다. 낮에는 아침 별의 짝을 쫓아 하늘을 가로질렀다.[24]

앵글로색슨의 헨기스트와 호르사(이름은 각각 "종마"와 "말"을 의미), 티마이오스가 아틀란틱 켈트족이 말 쌍둥이로 숭배했다고 말하는 켈트족 "디오스쿠로이", 게르만 신화의 알키스(나하르발리족이 숭배하는 젊은 남자 형제 쌍둥이),[19] 웨일스의 브란과 마나위단에게서도 유사한 예를 찾을 수 있다.[24] 말 쌍둥이는 금성과 같은 아침별과 저녁별(금성)을 기반으로 했을 수 있으며, 종종 태양 여신과 "동행"하는 이야기가 있는데, 이는 금성이 태양과 매우 가까운 궤도를 돌기 때문이다.[24]

4. 3. 자연신

원시 인도유럽 신화에는 하늘, 대지, 번개, 태양, 새벽, 강 등 다양한 자연 현상을 신격화한 신들이 등장한다.- 디에우스 프테르(Dyeus P'ter) : 하늘을 다스리는 아버지 신으로, 원시 인도유럽 신화의 천공신이다. 인도유럽제족 신화에 등장하는 천공신들의 직접적인 원형으로 추정된다.[19]

- 데곰 : 대지모신이자 디에우스 프테르의 아내로, 인도 신화의 대지모신 프리티비의 원형으로 추정되는 여신이다.

- 페르쿠노스(perkwunos) : 번개를 휘두르는 뇌신으로, 발트 신화의 페르쿠나스, 슬라브 신화의 페룬의 원형이다. 그리스 신화의 천공신 제우스는 페르쿠노스의 성격도 일부 지니고 있다.

- 신성한 쌍둥이 신(Divine Twins) : 디에우스 프테르의 아들들로, 백마가 끄는 전차를 모는 젊은 쌍둥이 신이다. 그리스 신화의 디오스쿠로이, 인도 신화의 아슈빈 쌍둥이 신 등의 원형으로 추정된다.

- 스왈레나: 그리스 신화의 헬레네, 발트 신화의 사울레, 인도 신화의 사비트리의 원형으로 추정되는 빛과 태양의 여신이다.

- 하우소스 : 디에우스 프테르의 딸이자 새벽을 관장하는 여신으로, 인도유럽 신화들에 나오는 새벽의 여신의 원형이 되었다.

- 데뉴 : 아일랜드 신화의 다누와 인도 신화의 다누의 원형이 되는 신이다.

장 오드리가 제안한 우주론 모델에 따르면, 원시 인도유럽인들은 하늘이 세계의 축을 중심으로 회전하는 세 개의 "천상"(주간, 야간, 경계)으로 구성되어 있다고 믿었다. 각 천상은 고유한 신, 사회적 연관성, 색상(각각 흰색, 어두운색, 빨간색)을 가졌다. 주간 하늘의 신들은 야간 하늘의 영역을 침범할 수 없었다. 예를 들어, 제우스는 ''일리아스''에서 밤하늘까지 자신의 권력을 확장할 수 없었다. 경계 하늘은 새벽과 황혼처럼 두 천상을 연결하는 문이나 경계선 역할을 했다.[19]

원시 인도유럽인들은 지구 주변부에 고통과 고난에서 벗어난 사람들이 산다고 믿었을 수 있다. 이러한 믿음은 여러 신화에서 나타난다.

- 인도 신화의 Śvetadvīpamsa("백색 섬"): 주민들은 달처럼 희고 음식이 필요 없다.

- 그리스 신화의 ''히페르보레아''("북풍 너머"): 태양이 항상 빛나고 사람들은 "질병이나 쓴 노년"을 알지 못한다.

- 아일랜드 신화의 ''티르 나 노그''("젊음의 땅"): 서쪽 바다에 위치하며 "행복이 영원하고 포만감이 없다".

- 게르만 신화의 ''Ódáinsakr''("반짝이는 평원"): 아무도 죽는 것이 허용되지 않는 대양 너머의 땅이다.

고대 원시 인도유럽어(기원전 4500–4000년)에는 생물과 무생물을 구분하는 두 개의 성별 체계가 있었다. 예를 들어, "불"은 활동적인 원리로서 (라틴어 ''ignis''; 산스크리트어 अग्नि|아그니sa)였고, 무생물적인 물리적 실체는 (그리스어 ''pyr''; 영어 ''fire'')이었다.[19] 이 시기 원시 인도유럽 신앙은 애니미즘적이었고, 언어는 아직 남성형과 여성형을 공식적으로 구분하지 않았지만, 각 신은 이미 남성 또는 여성으로 간주되었을 것이다. 나중에 인도유럽 신화에서 증명된 여신들 대부분은 이동 이후 다양한 판테온에 동화된 인도유럽 이전의 여신들에서 유래했다. (예: 그리스의 아테나, 로마의 유노, 아일랜드의 메드브, 이란의 아나히타) 다양하게 의인화되어, 이들은 종종 여러 기능을 수행하는 것으로 여겨졌으며, 원시 인도유럽 여신들은 의인화의 부족과 좁은 기능성을 일반적인 특징으로 공유했다. 가장 잘 증명된 여성 인도유럽 신들에는 새벽의 , 대지의 , 태양의 이 있다.

원시 인도유럽인들이 신들의 고정된 규범을 가지고 있거나 그들에게 특정 숫자를 할당했을 가능성은 없다. "신"을 의미하는 단어는 ("천상의")였으며, 이는 밝은 하늘이나 낮의 빛을 나타내는 어근 에서 파생되었다. 이것은 라틴어 ''deus'', 고대 노르드어 Týr, 산스크리트어 देव|데바sa, 아베스타어 ''daeva'', 아일랜드어 ''día,'' 또는 리투아니아어 ''Dievas''에 많은 반사를 가지고 있다.[19] 반대로, 인간은 "필멸자"와 동의어였고 "세속적인" ()과 연관되었으며, 마찬가지로 다양한 언어에서 "사람, 인간"에 대한 단어의 근원이었다. 원시 인도유럽인들은 신들이 특별한 음식으로 영양을 공급받아 죽음과 질병으로부터 면제된다고 믿었다. Chāndogya Upaniṣadsa에서는 "물론 신들은 먹지도 마시지도 않는다. 그들은 이 넥타를 바라보는 것만으로도 포만감을 느낀다"고 말하는 반면, 에다는 "오직 술에만 무기 군주 오딘이 살고 ... 그는 음식이 필요 없고, 술은 그에게 마실 것과 고기 모두이다"라고 말한다. 때로는 개념도 신격화될 수 있었는데, 예를 들어 아베스타어 ''mazdā'' ("지혜")는 아후라 마즈다 ("주 지혜")로 숭배되었고, 전쟁의 그리스 신 Ares (ἀρή, "파멸, 파괴"와 관련됨), 또는 조약의 베다 보호자 Mitráh|미트라sa (mitrámsa, "계약"에서 유래) 등이 있다.

신들은 "유명한", "가장 높은", "왕", "목자"와 같은 여러 칭호를 가지고 있었으며, 자신만의 언어와 진정한 이름을 가지고 있어서 어떤 상황에서는 필멸자들에게 비밀로 유지될 수 있다는 개념이 있었다. 인도유럽 전통에서 신들은 "좋은 것을 나누어주는 자" 또는 "주는 자" ()로 여겨졌다. 특정 개별 신들이 정의 또는 계약을 감독하는 책임을 맡았지만, 일반적으로 인도유럽 신들은 윤리적인 성격을 가지고 있지 않았다. 그들이 마음대로 행사할 수 있는 엄청난 권력은 숭배자들이 공동체에 번영을 가져다주도록 보장하기 위해 의식, 희생, 찬양가를 필요로 했다. 신들이 자연을 지배한다는 생각은 (여성형 ) 접미사로 표현되었으며, 이는 "주"를 의미했다. 웨스트에 따르면, 이는 그리스어 Ouranos ("비의 주")와 헬레나 ("햇빛의 여주인"), 게르만어 ("광란의 주"), 골어 에포나, 리투아니아어 페르쿠나스 ("참나무의 주"), 그리고 로마의 넵투누스 ("물의 주"), Volcanus ("불꽃의 주") 및 Silvanus ("숲의 주")에서 증명되었다.

마틴 리치필드 웨스트에 따르면, 가장 명확하게 재구성 가능한 원시 인도유럽 신들은 다음과 같다.

원시 인도유럽 신화의 주신은 ("하늘 아버지")였다. 하늘 또는 신성한 존재로 여겨지는 낮, 그리고 신들의 거처인 하늘로 여겨졌다. Dyēws는 모든 원시 인도유럽 신들 중에서 가장 확실하게 재구성 가능한 신이다. 신의 쌍둥이와 새벽의 여신의 아버지이자 신들의 관문으로서 Dyēws는 판테온에서 중요한 신이었다. 그러나 제우스나 유피테르처럼 지배자이거나 최고의 권력을 가진 자는 아니었던 것으로 보인다.

Dyēws는 종종 인도유럽 신화에서 "모든 것을 보는" 또는 "넓은 시야를 가진" 존재로 묘사된다. 그는 제우스나 인도-이란인의 미트라–바루나처럼 정의와 의로움을 감독하는 역할은 아니었지만, 맹세와 조약의 증인 역할을 했을 것으로 보인다.

그리스 신화의 제우스와 로마 신화의 유피테르는 각각의 판테온에서 주신 역할을 한다. 는 리그베다|리그베다sa에서 언급된 Dyáus Pitā|댜우스 피타sa, 알렉산드리아의 헤시키우스가 언급한 일리리아 신 Dei-Pátrous로도 확인된다. 라트비아어의 ''Debess tēvs''와 히타이트어의 ''attas Isanus''는 의 직접적인 후손은 아니지만, 원래 구조를 보존하고 있다.

과 은 각각 원시 인도유럽어의 태양 신과 달 신으로 재구성된다. 이들의 성별은 인도유럽어족의 다양한 신화에 따라 다르다.

이 말을 탄 마차를 타고 하늘을 가로지르는 매일의 여정은 인도유럽 신화에서 흔히 나타나는 모티프이다. 이는 기원전 3500년경 흑해-카스피해 스텝에서 바퀴가 도입된 이후에 나타났으며, 원시 인도유럽 문화에 늦게 추가되었을 가능성이 있다.

원시 인도유럽인들은 태양을 독립적인 신으로 의인화했을 뿐만 아니라, "Dyēws의 램프" 또는 "Dyēws의 눈"으로 묘사하기도 했다.

4. 3. 1. 데곰 (Dhéǵhōm)

은 원시 인도유럽 신화의 대지모신으로, 하늘 아버지 디에우스 프테르와 대조적으로 필멸자들의 광대하고 어두운 집으로 묘사된다.[19] 다산과 성장, 그리고 죽음과 관련된 여신으로, 하늘 아버지와 짝을 이루어 작물 성장에 기여한다.[27]인도 신화의 대지모신 프리티비는 여신의 원형으로 추정된다.[7] 여러 신화에서 그 흔적을 찾아볼 수 있는데, 대표적인 예시는 다음과 같다.

4. 3. 2. 페르쿠노스 (Perkʷunos)

는 번개와 폭풍의 원시 인도유럽 신으로 재구성되었다. "타격하는 자" 또는 "참나무의 군주"를 의미했을 수 있으며,[32] 망치나 비슷한 무기를 들고 있는 모습으로 묘사되었을 것이다. 천둥과 번개는 파괴적인 의미와 재생적인 의미를 모두 가지고 있었다. 번개는 돌이나 나무를 쪼갤 수 있지만, 결실을 맺게 하는 비를 동반하기도 한다. 이것은 천둥 신과 일부 전통에서 참나무 사이의 강한 연관성을 설명할 수 있을 것이다(참나무는 가장 밀도가 높은 나무 중 하나이므로 번개에 가장 잘 맞는다). 그는 종종 돌과 (숲이 우거진) 산과 관련되어 묘사되는데, 아마도 산림이 그의 영역이었기 때문일 것이다. 리투아니아의 Perkūnas와 베다의 Parjanya를 둘러싼 신화, 잠재적인 동족어, 그리고 게르만족의 토르 신화에서도 가 악마, 악당 또는 악한 자들을 쳐부수는 모티프가 등장한다. 이는 의 주제를 반영한다.에서 파생된 동족어로 일반적으로 여겨지는 신들은 유럽 대륙에 국한되어 있으며, 서부 인도유럽 전통에서 나중에 발전된 모티프일 수 있다. 증거로는 노르드 신화의 여신 Fjǫrgyn(토르의 어머니), 리투아니아 신 Perkūnas, 슬라브 신 Perúnú, 그리고 켈트족의 Hercynian(''Herkynío'') 산 또는 숲이 있다.[32] 알바니아의 천둥 신인 Perëndi(어간 ''per-'', "치다"에 -''di'', "하늘"이 붙은 것, 에서 유래) 또한 유력한 동족어이다. 만약 비, 천둥, 번개의 신인 Parjánya를 추가한다면 이 증거는 베다 전통까지 확장될 수 있지만, 산스크리트 음운 규칙은 * 형태를 예측한다.

다른 어근 (천둥)에서 게르만, 켈트, 로마의 천둥 신인 토르, Taranis, (Jupiter) Tonans 및 (제우스) Keraunos에서 발견되는 동족어 그룹이 파생된다. Jackson에 따르면 "그들은 원래의 별칭이나 epiclesis의 화석화의 결과로 생겨났을 수 있다"고 하며, 베다의 Parjanya는 또한 (천둥치는 자)라고 불린다. 로마 신인 마르스는 원래 천둥치는 자의 특징을 가지고 있었기 때문에 의 주제를 반영하는 것일 수 있다.

4. 3. 3. 불의 신 (H₁n̥gʷnis)

언어학적 증거는 베다와 발트-슬라브 전통에 국한되어 있지만, 학자들은 원시 인도유럽인들이 라고 불리는 신성한 존재로 불을 인식했다고 본다.[1] "멀리서 보이는", "지칠 줄 모르는" 등의 수식어가 붙는 인도 신 अग्नि|아그니sa는 ऋग्वेद|리그베다sa에서 지상과 천상의 불의 신으로 묘사된다. 아그니는 태양의 불꽃과 번개, 숲의 불, 가정의 난로 불, 그리고 희생 제단을 구현하여 의례적 차원에서 하늘과 땅을 연결했다.[1] 원시 발트-슬라브어 ''*ungnis''("불")에서 파생된 다른 동족어도 증명되었다. 초기 근대 자료에 따르면 리투아니아 사제들은 ''Ugnis (szwenta)''라는 "성스러운 불"을 숭배했고, 라트비아인들은 ''Uguns (māte)''를 "불의 어머니"로 존경했다. 10세기 페르시아 자료는 초기 슬라브족 사이에서 불을 숭배했다는 증거를 제시하며, 이후 고대 교회 슬라브어 자료는 ''스바로지치''라는 이름으로 불 숭배(''ogonĭ'')가 일어났음을 보여주는데, 이는 스바로그의 아들로 해석되었다.[2][1]

알바니아 신화의 불의 신 이름인 엔지는 PIE 에서 유래되었으며, 알바니아어로 목요일을 뜻하는 e enjtesq에 그 이름이 남아있다. 엔지는 일리리아인들이 고대 시대에 숭배했다고 생각되며, 알바니아어로 요일 이름이 형성될 때 판테온에서 가장 두드러진 신이었다. 알바니아 전통에서 불 (지아리)은 신성한 존재로, 부정 방지 마법을 통해 악과 어둠을 물리치고, 태양 (디엘리, 생명을 주는 빛의 신)에게 힘을 주고, 생과 사후, 그리고 세대 간의 연속성을 유지하는 힘을 가지고 있다. 불의 신성한 힘은 알바니아인들이 난로와 의식에 사용하며, 여기에는 달력 불, 제물, 점술, 의례적 정화, 그리고 큰 폭풍과 기타 잠재적으로 해로운 사건으로부터의 보호가 포함된다. 알바니아의 불 숭배와 의식은 태양 숭배, 난로 숭배 (vatër) 및 조상 숭배, 그리고 농업과 축산업의 다산 숭배와 관련이 있다.

다른 전통에서는 위험한 불의 성스러운 이름이 단어 금기가 되었을 수 있으므로,[1] 인도유럽어 어근 에서 파생된 단어는 라틴어 ''ignis''와 같이 불에 대한 일반적인 용어로 사용되었다.

학자들은 일반적으로 난로 숭배가 원시 인도유럽 시대까지 거슬러 올라간다는 데 동의한다.[1] 가정의 불은 주의해서 돌보고 제물을 바쳐야 했으며, 이사를 갈 경우 낡은 집에서 새 집으로 불을 옮겼다.[1] 아베스타어의 ''아타르''는 성스러운 난로 불이었으며, 종종 의인화되어 신으로 존경받았다.[1] 알바니아 민속 신앙에서 ''Nëna e Vatrës''("난로 어머니")는 가정 난로(''vatër'')의 여신이다. 헤로도토스는 스키타이 종교에서 ''타비티''라는 난로 여신을 언급했는데, 이는 *''Tapatī,'' "타는 자"라는 인도-이란인 신에 해당하는 여성 분사 형태를 나타낼 수 있다. 성스러운 또는 가정 난로는 그리스와 로마의 난로 여신 헤스티아와 베스타에서도 발견될 수 있는데, 이 두 이름은 PIE 어근 ("타는")에서 파생되었을 수 있다.[4][5] 베스타 신전에서 행해진 의례적 불과 고대 인도의 가정 불은 모두 원형이었으며, 인도에서 공공 예배에 사용되거나 로마 시대의 다른 신들에게 사용된 사각형 형태와는 달랐다. 또한 신부가 난로를 세 번 도는 관습은 인도, 오세티아, 슬라브, 발트 및 독일 전통에서 흔하며, 새로 태어난 아이는 아버지가 암피드로미아 의식에서 아이를 안고 난로를 돌 때 그리스 가정에서 환영받았다.[1]

4. 3. 4. 물의 신

광범위한 지역에서 나타나는 유사성을 바탕으로, 원시 인도유럽 신화에는 아름답고 때로는 위험한 물의 여신이 있었을 가능성이 매우 높다. 이들은 그리스 신화의 나이아스와 같이 담수의 님프와 비슷한 존재로, 필멸의 남자를 유혹하는 존재였다.[32] 베다 신화의 압사라스는 숲의 호수, 강, 나무, 산 등에서 자주 나타나며 빼어난 미모를 자랑한다. 인드라는 이들을 보내 남자들을 유혹하기도 한다.[33] 오세트 신화에서는 돈베티르("물의 페테르")가 금발의 아름다운 딸들을 거느리고 물을 지배한다.[33] 아르메니아 신화의 파리크는 자연 속에서 춤을 추는 아름다운 여성의 모습으로 나타난다. 슬라브 신화의 물의 요정 ''빌리''는 젊은 남자들을 좋아하며, 화가 나면 해를 입힐 수 있는, 길고 금발이나 녹색 머리카락을 가진 매혹적인 처녀로 묘사된다.[33]

알바니아 산의 요정인 페리트와 자나는 아름다우면서도 위험한 존재로 묘사된다. 발트해의 님프와 비슷한 라우메스는 아이들을 납치하는 습성이 있다. 아름다운 장발의 라우메스는 남자들과 성관계를 맺고 단명하는 결혼 생활을 하기도 한다.[34] 브르타뉴 신화의 코르리간은 금발을 휘날리며 필멸의 남자를 유혹하여 사랑 때문에 그들을 멸망시키는 저항할 수 없는 존재이다.[34] 노르드의 훌드라, 이란의 아후라니, 리키아의 엘리야나 역시 물의 요정으로 볼 수 있다.[35]

"물"로 집합적으로 숭배되거나 "강과 샘"으로 구분되는 지상(식수) 물 은 신성한 지위를 가졌다.[36] 원시 인도유럽 신앙보다 수만 년 전에 있었을 가능성이 있는 샘과 강의 숭배도 그들의 전통에 널리 퍼져 있었다.[37] 일부 학자들은 물의 원시 인도유럽 신으로 또는 를 제안하기도 한다. 이 이름은 문자적으로 "물의 손자 [또는 '조카']"를 의미한다.[38] 언어학자들은 베다의 신 아팜 나팟, 로마의 신 넵투누스, 고대 아일랜드의 신 네흐탄의 이름을 바탕으로 이 신의 이름을 재구성한다. 비록 이러한 신이 원시 인도-이란 종교에서 확실하게 재구성되었지만, 맬러리와 아담스는 언어적 근거로 그를 원시 인도유럽 신으로 보기 어렵다고 주장한다.[39]

4. 3. 5. 바람의 신

바람의 신격화는 대부분의 인도유럽어족 전통에서 발견된다. 어근 ("불다")는 바람을 의미하는 두 단어 와 의 기원이다.[34] 이 신은 실제로 인도-이란인 전통에서 종종 부부로 묘사된다. 바유-바타는 ''아베스타''에서 이중 신이며, 바타는 폭풍우와 연관되어 있으며 모든 곳에서 온다고 묘사된다("아래에서, 위에서, 앞에서, 뒤에서"). 마찬가지로, 바람의 신인 베다 바유는 ''베다''에서 인드라—스바르가 로카(인드라로카라고도 함)의 왕—와 연결되어 있으며, 다른 신 바타는 더 폭력적인 종류의 바람을 나타내며 대신 파르자냐—비와 천둥의 신—와 연관되어 있다.[34]

다른 동족어로는 히타이트어 ''huwant-'', 리투아니아어 ''vėjas'', 토하라어 ''yente'', 라틴어 ''uentus'', 원 게르만어 , 웨일스어 ''gwynt''가 있다.[34] 슬라브 비이는 또 다른 가능한 동등체이다.[34] 이러한 다양한 전통을 바탕으로 야로슬라프 바실코프는 "아마도 양면성을 특징으로 하고 긍정적이고 부정적인 특성을 모두 결합했다"는 원시 인도유럽 바람 신을 가정했다. 이 신은 사람들의 호흡을 더하고 빼앗아 생명과 죽음과 연결되었을 것으로 추정된다.[34][35]

4. 3. 6. 수호신 (Péh₂usōn)

("보호자")은 길과 가축을 지키는 목축신으로 재구성되었다.[36] 그는 불행한 외모, 텁수룩한 수염, 그리고 예리한 시력을 가졌을 것으로 추정된다.그리스 신 판과 베다 신 푸샨의 연관성은 1924년 독일 언어학자 헤르만 콜리츠에 의해 처음 밝혀졌다.[36] 이들은 모두 목축의 신으로 숭배되었다. 판은 염소 다리를 가지고 있으며, 염소는 푸샨의 수레를 끈다고 하며, 이 동물은 때때로 그에게 제물로 바쳐지기도 했다. 은 염소나 수컷 사슴과도 밀접한 관련이 있었을 것으로 보인다.

4. 4. 사회적 기능을 가진 신

디에우스 프테르(Dyeus P'ter)는 하늘을 다스리는 아버지 신으로 원시 인도유럽 신화의 천공신이다.[1] 인도유럽제족 신화 속 천공신들의 직접적인 원형으로 추정된다. 데곰은 대지모신이자 디에우스 프테르의 아내로, 인도 신화의 프리티비의 원형으로 추정된다. 페르쿠노스(perkwunos)는 번개를 휘두르는 뇌신으로, 발트 신화의 페르쿠나스, 슬라브 신화의 페룬의 원형이며, 그리스 신화의 천공신 제우스는 이 페르쿠노스의 성격도 지니고 있다.신성한 쌍둥이 신(Divine Twins)은 디에우스 프테르의 아들인 동시에 백마가 끄는 전차를 모는 젊은 쌍둥이 신으로, 그리스 신화의 디오스쿠로이와 인도 신화의 아슈빈 등의 원형으로 추정된다. 스왈레나는 그리스 신화의 헬레네, 발트 신화의 사울레, 인도 신화의 사비트리의 원형으로 추정되는 빛과 태양을 관장하는 여신이다. 하우소스는 디에우스 프테르의 딸이자 새벽을 관장하는 여신으로, 인도유럽 신화들에 나오는 새벽의 여신의 원형이 되었다. 데뉴는 아일랜드 신화의 다누와 인도 신화의 다누의 원전이 되는 신이다.

원시 인도유럽어의 제1사제 (남자, "인류의 조상")에서 파생된 어원으로는 인도의 마누, 힌두교의 전설적인 최초의 인간, 그리고 그의 희생된 아내인 마나비가 있다. 게르만어의 Mannus(), 서게르만 부족의 신화적 조상, 페르시아의 마누쉬치르(Aves. ''Manūš.čiθra''), 서기 9세기의 조로아스터교 대사제도 여기에 해당한다.[2][3] 희생된 최초의 왕 ("쌍둥이")에서 유래된 어원으로는 인도의 야마(죽음과 지하 세계의 신), 아베스타어의 Yima(황금 시대의 왕이자 지옥의 수호자), 노르드의 이미르(PGmc. 에서 유래, 거인(''jötnar''의 조상)), 레무스(원시 라틴어 ''*Yemos'' 또는 ''*Yemonos''에서 유래, 초기 ''y''-가 ''Rōmulus''의 영향을 받아 ''r''-로 변화, 로마 건국 신화에서 그의 쌍둥이 형제 로물루스에게 살해)가 있다.[4][5][6] 최초의 전사 ("셋째")에서 파생된 어원으로는 베다의 트리타, 아베스타어의 트리타, 노르드의 þriði가 있다.[7][8]

많은 인도유럽 신화는 자연 요소의 기원을 의 원래 사지 절단의 결과로 설명한다. 그의 살은 보통 땅이 되고, 머리카락은 풀, 뼈는 돌, 피는 물, 눈은 해, 정신은 달, 뇌는 구름, 숨결은 바람, 머리는 하늘이 된다.[9] 고대 로마와 인도에서 발견되는 사회적으로 확립된 패턴에 따라 동물을 희생하여 그 부분을 분산시키는 전통은 원래의 희생으로 지배되는 우주의 균형을 회복하려는 시도로 해석되었다.[9]

와 의 모티프는 인도유럽어 이동 이후 유라시아 전역에 걸쳐 영향력을 행사했다. 그리스, 고대 러시아(''Poem on the Dove King'') 및 유대교 버전은 이란에 의존하며, 신화의 중국 버전은 고대 인도에서 도입되었다.[10] 최초의 전사 의 아르메니아 버전은 이란에 의존하며, 로마 반사는 이전 그리스 버전에 의해 영향을 받았다.[11]

장 오드리가 제안한 우주론 모델에서, 원시 인도유럽 하늘은 세 개의 "천상"(주간, 야간, 경계)으로 구성되어 있으며, 각 천상은 자체 신, 사회적 연관성, 색상(각각 흰색, 어두운색, 빨간색)을 가지고 세계의 축을 중심으로 회전한다. 주간 하늘의 신들은 자체 신과 죽은 자의 영혼이 거주하는 야간 하늘의 영역을 침범할 수 없었다. 예를 들어, 제우스는 ''일리아스''에서 밤하늘까지 자신의 권력을 확장할 수 없다. 이 비전에서, 경계 또는 과도기적 하늘은 두 개의 다른 천상을 연결하는 문 또는 경계선(새벽과 황혼)을 구현한다.[12][13]

원시 인도유럽인들은 지구의 주변부가 인간 조건에서 발생하는 고난과 고통에서 벗어난 사람들이 거주하는 곳이라고 믿었을 수 있다. 이 공통적인 모티프는 인도의 ("백색 섬") 전설에서 암시되는데, 그곳의 주민들은 달처럼 희게 빛나고 음식이 필요 없다. 그리스의 ''히페르보레아''("북풍 너머")는 태양이 항상 빛나고 사람들은 "질병이나 쓴 노년"을 알지 못한다. 아일랜드의 ''티르 나 노그''("젊음의 땅")는 "행복이 영원히 지속되고 포만감이 없는" 서쪽 바다에 위치한 신화적 지역이다.[14] 게르만족의 ''Ódáinsakr''("반짝이는 평원")는 아무도 죽는 것이 허용되지 않는 대양 너머에 위치한 땅이다.[15]

고대 원시 인도유럽어(기원전 4500–4000년)에는 원래 생물과 무생물을 구분하는 두 개의 성별 체계가 있었는데, 이는 일반적인 용어와 신격화된 동의어를 구분하기 위해 사용되었다. 예를 들어, 활동적인 원리로서의 "불"은 (라틴어 ''ignis''; 산스크리트어 ''Agní'')였고, 무생물적인 물리적 실체는 (그리스어 ''pyr''; 영어 ''fire'')이었다.[16] 이 시기에 원시 인도유럽 신앙은 여전히 애니미즘적이었고, 언어는 아직 남성형과 여성형을 공식적으로 구분하지 않았지만, 각 신은 이미 남성 또는 여성으로 간주되었을 것이다.[17] 나중에 인도유럽 신화에서 증명된 여신들 대부분은 이동 이후 다양한 판테온에 동화된 인도유럽 이전의 여신들에서 유래했으며, 예를 들어 그리스의 아테나, 로마의 유노, 아일랜드의 메드브, 이란의 아나히타 등이 있다. 다양하게 의인화되어, 이들은 종종 여러 기능을 수행하는 것으로 여겨졌으며, 원시 인도유럽 여신들은 의인화의 부족과 좁은 기능성을 일반적인 특징으로 공유했다.[18] 가장 잘 증명된 여성 인도유럽 신들에는 새벽의 , 대지의 , 태양의 이 있다.[19][20]

원시 인도유럽인들이 신들의 고정된 규범을 가지고 있거나 그들에게 특정 숫자를 할당했을 가능성은 없다.[21] "신"을 의미하는 단어는 밝은 하늘이나 낮의 빛을 나타내는 어근 에서 파생된 ("천상의")이었다. 이것은 라틴어 ''deus'', 고대 노르드어 Týr(< PGmc. ), 산스크리트어 , 아베스타어 ''daeva'', 아일랜드어 ''día,'' 또는 리투아니아어 ''Dievas''에 많은 반사를 가지고 있다.[22][19] 반대로, 인간은 "필멸자"와 동의어였고 "세속적인" ()과 연관되었으며, 마찬가지로 다양한 언어에서 "사람, 인간"에 대한 단어의 근원이었다.[23] 원시 인도유럽인들은 신들이 죽음과 질병으로부터 면제된다고 믿었는데, 그들은 필멸자들이 일반적으로 사용할 수 없는 특별한 음식으로 영양을 공급받았기 때문이다. 에서는 "물론 신들은 먹지도 마시지도 않는다. 그들은 이 넥타를 바라보는 것만으로도 포만감을 느낀다"고 말하며, 에다는 "오직 술에만 무기 군주 오딘이 살고 ... 그는 음식이 필요 없고, 술은 그에게 마실 것과 고기 모두이다"라고 말한다.[24] 때로는 개념도 신격화될 수 있었는데, 예를 들어 아베스타어 ''mazdā''("지혜")는 아후라 마즈다("주 지혜")로 숭배되었고, 전쟁의 그리스 신 Ares(ἀρή, "파멸, 파괴"와 관련됨), 조약의 베다 보호자 Mitráh(, "계약"에서 유래) 등이 있다.[25]

신들은 여러 칭호를 가지고 있었는데, 전형적으로 "유명한", "가장 높은", "왕", "목자"와 같은 칭호였으며, 신들이 자신만의 언어와 진정한 이름을 가지고 있어서 어떤 상황에서는 필멸자들에게 비밀로 유지될 수 있다는 개념이 있었다.[26] 인도유럽 전통에서 신들은 "좋은 것을 나누어주는 자" 또는 "주는 자"()로 여겨졌다.[27] 특정 개별 신들이 정의 또는 계약을 감독하는 책임을 맡았지만, 일반적으로 인도유럽 신들은 윤리적인 성격을 가지고 있지 않았다. 그들이 마음대로 행사할 수 있는 엄청난 권력은 숭배자들이 공동체에 번영을 가져다주도록 보장하기 위해 의식, 희생, 찬양가를 필요로 했다.[28] 신들이 자연을 지배한다는 생각은 접미사 (여성형 )로 번역되었으며, 이는 "주"를 의미했다.[29] 웨스트에 따르면, 이는 그리스어 Ouranos("비의 주")와 헬레나("햇빛의 여주인"), 게르만어 ("광란의 주"), 골어 에포나, 리투아니아어 페르쿠나스("참나무의 주"), 로마의 넵투누스("물의 주"), Volcanus("불꽃의 주"), Silvanus("숲의 주")에서 증명되었다.[29]

언어학자들은 다양한 자료를 통해 원시 인도유럽어(PIE)의 일부 신들의 이름을 재구성할 수 있었다. 제안된 신들의 이름 중 일부는 다른 이름보다 학자들 사이에서 더 쉽게 받아들여진다. 마틴 L. 웨스트에 따르면 "가장 명확한 사례는 우주적이고 근원적인 신들이다. 즉, 하늘 신, 그의 배필 대지, 그의 쌍둥이 아들; 태양, 태양 처녀, 새벽; 폭풍, 바람, 물, 불의 신들; 강, 샘, 숲의 님프, 길과 가축을 지키는 야생의 신과 같은 지상의 존재들이다."[30]

언어학적 증거는 베다와 발트-슬라브 전통에 국한되어 있지만, 학자들은 원시 인도유럽인들이 라고 불리는 신성한 존재로 불을 인식했다고 제안한다.[31][32] "멀리서 보이는", "지칠 줄 모르는" 인도 신 는 에서 지상과 천상의 불의 신으로 묘사된다. 그는 태양의 불꽃과 번개, 숲의 불, 가정의 난로 불, 희생 제단을 구현하여 의례적 차원에서 하늘과 땅을 연결했다.[31] 원시 발트-슬라브어 ''*ungnis''("불")에서 파생된 다른 동족어도 증명되었다.[33] 초기 근대 자료에 따르면 리투아니아 사제들은 영원히 유지하려 했던 ''Ugnis (szwenta)''라는 "성스러운 불"을 숭배했고, 라트비아인들은 ''Uguns (māte)''를 "불의 어머니"로 존경했다. 10세기 페르시아 자료는 초기 슬라브족 사이에서 불을 숭배했다는 증거를 제시하며, 이후 고대 교회 슬라브어 자료는 신성한 이름 ''스바로지치'' 아래에서 일어나는 불 숭배(''ogonĭ'')를 증명하는데, 이는 스바로그의 아들로 해석되었다.[34][35]

알바니아 신화의 불의 신 이름인 엔지는 PIE 에서 유래되었으며, 그를 위해 바쳐진 요일 이름에 분명히 포함되어 있는데, e enjtesq는 알바니아어로 목요일을 의미한다. 그는 일리리아인들이 고대 시대에 숭배했다고 생각되며, 알바니아어로 요일 이름이 형성될 때 판테온에서 가장 두드러진 신이었다.[37] 알바니아 전통에서 불 - 지아리 -는 신성한 존재로, 부정 방지 마법을 통해 악과 어둠을 물리치고, 태양 (디엘리, 생명을 주는 빛의 신)에게 힘을 주고, 생과 사후, 세대 간의 연속성을 유지하는 힘을 가지고 있다. 불의 신성한 힘은 알바니아인들이 난로와 의식에 사용하며, 여기에는 달력 불, 제물, 점술, 의례적 정화, 큰 폭풍과 기타 잠재적으로 해로운 사건으로부터의 보호가 포함된다. 알바니아의 불 숭배와 의식은 태양 숭배, 난로 숭배 (vatër) 및 조상 숭배, 농업과 축산업의 다산 숭배와 관련이 있다.[38]

다른 전통에서는 위험한 불의 성스러운 이름이 단어 금기가 되었을 수 있으므로,[31] 인도유럽어 뿌리 의 반사어는 대신 라틴어 ''ignis''와 같이 불에 대한 일반적인 용어로 사용되었다.[39]

학자들은 일반적으로 난로 숭배가 원시 인도유럽 시대까지 거슬러 올라간다는 데 동의한다.[35] 가정의 불은 주의해서 돌보고 제물을 바쳐야 했으며, 이사를 갈 경우 낡은 집에서 새 집으로 불을 옮겼다.[35] 아베스타어의 ''아타르''는 성스러운 난로 불이었으며, 종종 의인화되어 신으로 존경받았다.[31] 알바니아 민속 신앙에서 ''Nëna e Vatrës''("난로 어머니")는 가정 난로(''vatër'')의 여신 보호자이다.[40][41] 헤로도토스는 ''타비티''라는 난로 여신을 스키타이 종교에서 보고했는데, 이 용어는 약간 왜곡된 형태로 주어졌을 가능성이 높으며, 이는 *''Tapatī,'' "타는 자"라는 인도-이란인 신에 해당하는 여성 분사 형태를 나타낼 수 있다. 성스러운 또는 가정 난로는 그리스와 로마의 난로 여신 헤스티아와 베스타에서도 발견될 수 있는데, 이 두 이름은 PIE 뿌리 ("타는")에서 파생되었을 수 있다.[31][32] 베스타 신전에서 행해진 의례적 불과 고대 인도의 가정 불은 모두 원형이었으며, 인도에서 공공 예배에 사용되거나 로마 시대의 다른 신들에게 사용된 사각형 형태와는 달랐다.[42] 신부가 난로를 세 번 도는 관습은 인도, 오세티아, 슬라브, 발트 및 독일 전통에서 흔하며, 새로 태어난 아이는 아버지가 암피드로미아 의식에서 아이를 안고 난로를 돌 때 그리스 가정에서 환영받았다.[35]

4. 4. 1. 운명의 여신

원시 인도유럽인들은 인류의 운명을 세 명의 운명의 여신이 실을 잣는다고 믿었을 가능성이 매우 높다.[41] 이러한 믿음은 여러 인도유럽 신화에서 그 흔적을 찾아볼 수 있다.- 히타이트 신화: 굴세스는 인간의 운명을 주관하는 여신들로, 종종 파파야, 이스투스타야와 함께 등장하여 왕의 생명선을 잣는 모습으로 묘사된다.[41]

- 그리스 신화: 모이라이("분배자")는 운명을 분배하며, Κλῶθες|클로테스grc("방적자"라는 의미)라는 칭호를 받았다.[41] 헤시오도스의 ''신통기''에서는 클로토("방적자"), 라케시스("분배자"), 아트로포스("불가변")라는 세 여신의 이름이 등장한다.[42] 플라톤은 ''국가''에서 클로토는 과거, 라케시스는 현재, 아트로포스는 미래를 노래한다고 기록했다.

- 로마 신화: 파르카이는 아이의 출생을 주관하는 세 여신으로, 노나("아홉 번째"), 데쿠마("열 번째"), 모르타("죽음")라는 이름을 가졌다. 이들은 그리스 문학의 영향으로 운명을 잣는다고도 전해진다.

- 노르드 신화: ''볼룬스파''와 ''길파기닝''에서 노른은 세계수 이그드라실 발치의 우르드르 우물가에 앉아 있는 세 명의 우주적 운명의 여신이다.[43]

- 고대 영어: ''라임 시'', ''구슬락'' 등에서 운명을 "엮는" 단수 권능으로서의 와르드가 언급된다. 후기 텍스트에서는 와르드가 집단으로 언급되며, 제프리 초서는 ''선한 여인들의 전설''에서 "우리가 데스티니라고 부르는 와르디스"라고 칭했다.[44]

- 독일: 10세기 독일 교회 문헌에는 세 자매가 남자의 인생을 결정한다는 믿음을 비난하는 내용이 있다.

- 아일랜드: 고대 아일랜드 찬가에는 운명의 실을 잣는 일곱 여신이 등장한다.

- 리투아니아: 1839년 민담에 따르면, deivės valdytojos|데이베스 발디토요스lt라는 일곱 여신이 남자의 운명을 잣고 별을 건다고 한다.

- 라트비아: Láima라는 여신이 아이의 운명을 잣는 것으로 묘사되며, 때로는 세 명으로 나타나기도 한다.

- 슬라브: 러시아의 로자니치, 체코와 슬로바키아의 수디치키, 불가리아의 나렌치니체 또는 우리스니체, 폴란드의 로자니체, 크로아티아의 로젠제니체, 세르비아의 수제니체, 슬로베니아의 로제니체 등 세 명의 방적 운명의 여신이 등장한다.

- 알바니아: 파티트라는 세 명의 늙은 여자가 아이의 운명을 결정한다.

아타르바 베다에는 운명을 날실에 비유하는 암시가 있지만, 인도-아리아 전통에서는 세 명의 운명의 여신에 대한 직접적인 증거는 발견되지 않는다.

4. 4. 2. 복지의 신(Welfare god, *h₂eryo-men)

신은 복지와 공동체를 관장하는 신으로 재구성되었으며,[36] 도로 또는 길의 건설 및 유지, 치유, 결혼 제도와도 관련이 있었다.[37][38]이 신은 명사 ("외부인"과 대조되는 "자기 집단의 구성원", "공동체에 속한 사람")에서 파생되었으며, 이는 인도-이란어 ''*árya'' ("귀족", "환대하는")와 켈트어 ''*aryo-'' ("자유인", 고대 아일랜드어: ''aire,'' "귀족, 족장"; 골어: ''arios'', "자유인, 군주")의 기원이기도 하다.[39][40][41][42]

베다의 신 아리야만(Aryaman)은 ''베다''에 자주 언급되며 사회적, 결혼적 관계와 관련이 있다. ''가타스''에서 이란의 신 아이리야만(Airyaman)은 더 넓은 부족 네트워크 또는 동맹을 나타내는 것으로 보이며 질병, 마법, 악에 대항하는 기도에서 불려진다.[37] 아일랜드 민족 건국 신화에서 영웅 에리몬(Érimón)은 투아하 데 다난(Tuatha Dé Danann)으로부터 섬을 정복하는 것을 도운 후 밀레시안(Milesians, 아일랜드인의 신화적 이름)의 첫 번째 왕이 되었다. 그는 또한 의 결혼 기능을 반영하여 크루이틴(Cruithnig, 신화적인 켈트 브리튼인 또는 픽트족)에게 아내를 제공했다.[43] "영혼이 고귀한 군주"로 번역될 수 있는, 게르만족 족장들이 일반적으로 사용한 골족 이름 아리오마누스(Ariomanus)도 언급할 필요가 있다.[42]

4. 4. 3. 대장장이 신

특정 대장장이 신의 이름은 언어학적으로 재구성될 수 없지만,[1] 다양한 이름의 대장장이 신들은 대부분의 원시 인도유럽어파 자매 언어에서 발견된다. 단일 신화적 원형에 대한 강력한 주장은 없다.[2] 그럼에도 불구하고, 인도유럽 전통에는 두 가지 모티프가 자주 나타난다. 즉, 특별한 장인이 주신(chief god)의 독특한 무기(인드라의 번개와 제우스의 벼락; 루와 오딘의 창, 토르의 망치)를 만들고, 장인 신이 불멸자들의 음주와 관련되어 있다는 것이다.[3]4. 4. 4. 사랑의 여신

일부 학자들은 산스크리트어 Priya|프리야sa, 그리스 신화의 아프로디테, 미케네 그리스어의 신격, 팜필리아 그리스어 Πρεͷα|프레와grc, 게르만 조어의 프리요[46]의 공통 어원으로 ''[45]'' 또는 ''?''를 제시했는데, 이는 원시 인도유럽어의 사랑의 신 또는 여신을 가리킨다.''''는 '사랑하는/친구'라는 뜻의 어근이며, ''''는 '아내' 또는 '사랑하는 아내'를 의미한다.[46] 이 단어는 산스크리트어 ''Priya|프리야sa'' ('친애하는, 사랑하는')와 게르만 조어의 프리요의 조상이다.

라틴어에서는 비너스가 그 자리를 차지한다. 그녀의 이름은 ''''와 전혀 관련이 없지만, 고대 노르드어 파생어인 프레이르와 프레이야는 소위 바니르 종족에 속하며, 이는 동일한 인도유럽조어 어근 ''''에서 유래했다.[47] 프레이야는 슬라브어 사용 지역 남부에서 페룬이라는 이름으로 숭배되었을 가능성이 있다.[49] 알바니아어에서는 Perendi|페렌디sq이며, 기독교화되어 성 프렌디가 되었다. 야코프 그림은 Mater Verborum에서 비너스를 설명하기 위해 사용된 체코어 고어 형태인 Příje|프르지예cs를 언급한다.[48] 이러한 여신들 중 다수는 주의 다섯 번째 날인 금요일에 그들의 이름을 부여한다. 그들은 또한 게르만족의 엘프와 페르시아의 페리와 같이 덜 알려진 형태로도 매우 잘 알려져 있으며, 민속에서 매력적이고 유혹적인 존재이다.[49]

이 신의 남성 형태인 그리스 신화의 프리아포스도 있으며, 라틴어로 차용되어 프리아푸스가 되었고, 고대 노르드어의 프레이르도 있다.[49]

5. 신화

원시 인도유럽 신화에는 다양한 신화적 모티프들이 존재하며, 이들은 인도유럽어족의 여러 신화에서 공통적으로 나타난다.

- 디에우스 프테르(Dyeus P'ter): 하늘을 다스리는 아버지 신으로 원시 인도유럽 신화의 천공신이다. 인도유럽제족 신화 천공신들의 직접적인 원형으로 추정된다.

- 데곰: 원시 인도유럽 신화의 대지모신이자 디에우스 프테르의 아내이며 인도 신화의 대지모신 프리티비의 원형으로 추정되는 여신이다.

- 페르쿠노스(perkwunos): 번개를 휘두르는 뇌신으로 발트 신화의 뇌신 페르쿠나스와 슬라브 신화의 뇌신 페룬의 원형이며 그리스 신화의 천공신 제우스는 이 페르쿠노스의 성격도 지니고 있다.

- 신성한 쌍둥이 신(Divine Twins): 원시 인도유럽 신화의 최고신 디에우스 프테르의 아들인 동시에 백마로 모는 전차를 타고 다니는 젊은 쌍둥이 신으로, 그리스 신화의 디오스쿠로이와 인도 신화의 아슈빈 등의 원형으로 추정되는 신이다.

- 스왈레나: 그리스 신화의 헬레네와, 발트 신화의 사울레, 인도 신화의 사비트리의 원형으로 추정되는 빛과 태양을 관장하는 여신.

- 하우소스: 디에우스 프테르의 딸이자 새벽을 관장하는 여신으로, 인도유럽 신화들에 나오는 새벽의 여신의 원형이 되었다.

- 데뉴: 아일랜드 신화의 다누와 인도 신화의 다누의 원전이 되는 신이다.

인도유럽의 우주론에 대해서는 해당 문서와 해당 문서를 참고하라.

5. 1. 뱀과의 싸움 신화 (Serpent-slaying myth)

거의 모든 인도유럽 신화에서 공통적으로 나타나는 신화는 영웅이나 신이 뱀이나 드래곤을 죽이는 전투이다.[50][51] 이야기의 세부 내용은 다양하지만, 몇 가지 특징은 모든 이야기에서 놀랍도록 동일하게 유지된다.[50]이야기의 주인공은 일반적으로 천둥신이거나 천둥과 관련된 영웅이다.[50] 그의 적인 뱀은 대개 물과 관련되어 있으며, 여러 개의 머리를 가졌거나 다른 방식으로 "다중"으로 묘사된다.[50] 인도유럽 신화는 종종 이 생물을 "물의 차단자"로 묘사하며, 그의 많은 머리는 결국 천둥신과의 전투에서 부서져 이전에 억류되었던 물줄기를 방출한다.[50] 이 신화는 질서와 혼돈의 세력 간의 충돌인 카오스캄프(Chaoskampf)를 상징했을 것이다.[53]

- -|]]|thumb|헤라클레스가 레르네의 히드라를 죽이는 모습을 그린 그리스의 적색 그림 꽃병, 기원전 375–340년경.|left]]

원시 인도유럽 드래곤 살해 신화는 대부분의 인도유럽 시적 전통에 나타나며, "그가 뱀을 죽였다"는 의미의 라는 문구의 흔적을 남겼다.[50]

- 히타이트 신화에서 폭풍의 신 타르훈트는 거대한 뱀 일루얀카를 죽인다.[50]

- 베다 신 인드라는 산굴에 물을 가두어 가뭄을 일으키는 여러 머리의 뱀 브리트라를 죽인다.[50]

- 그리스 신화에서 제우스는 헤시오도스의 ''신통기''에 나오는 백 개의 머리를 가진 티폰을 죽인다.[50][53] 헤라클레스는 아홉 개의 머리를 가진 레르네의 히드라를 죽이고, 아폴론은 땅의 용 피톤을 죽인다.[50]

- 게르만 신화에서 천둥의 신 토르는 미드가르드를 둘러싼 물에 살았던 거대한 뱀 요르문간드를 죽인다.[50][51] ''볼숭 사가''에서 시구르드는 드래곤 파프니르를 죽이고, ''베오울프''의 영웅은 다른 드래곤을 죽인다.[51]

- 조로아스터교와 페르시아 신화에서 페레이둔 (그리고 나중에는 가르샤스프)은 뱀 자하크를 죽인다.

- 알바니아 신화에서 천둥과 관련된 반인 반신인 드랑게는 물, 폭풍과 관련된 머리가 여러 개인 불 뿜는 뱀 쿨셰드라를 죽인다.

- 슬라브 폭풍의 신 페룬은 그의 적 드래곤 신 벨레스를 죽이고, 보고티르 영웅 도브리냐 니키티치는 세 개의 머리를 가진 드래곤 즈메이를 죽인다.[50]

- 아르메니아 천둥의 신 바하그는 드래곤 비샤프를 죽인다.

- 루마니아 기사 영웅 페트-프루모스는 불 뿜는 괴물 즈메우를 죽인다.

- 켈트 치유의 신 디안 케흐트는 뱀 메이치를 죽인다.

- 신토에서 폭풍의 신 스사노오노미코토는 여덟 개의 머리를 가진 뱀 야마타노 오로치를 죽인다.

- -|]]|thumb|뱀(사탄)을 이긴 새(그리스도), 생-세베르 베아투스, 11세기]]

창세기의 유대교와 기독교 이야기, 요한 계시록 12장의 드래곤은 뱀을 죽이는 신화의 재해석으로 해석될 수 있다. 신이 세상을 만든 것으로 여겨지는 심연은 성경 히브리어 테홈(히브리어: תְּהוֹם)에서 번역되었다. 테홈은 아카드어 ''탐투''와 유사한 의미를 가진 우가리트어 ''t-h-m''의 동족어이며, 이전 바빌론의 뱀 티아마트와 동일시되었다.[52]

민속학자 앤드루 랭은 뱀을 죽이는 신화가 물의 흐름을 막는 개구리 또는 두꺼비의 민담 모티프로 변형되었다고 제안한다.[53]

5. 2. 물속의 불 신화 (Fire in water)

물속의 불 신화는 물속에 살면서 영웅만이 접근하여 그 힘을 의례적으로 얻거나 통제할 수 있는 불의 신적 존재인 에 대한 이야기이다.[1]

5. 3. 왕과 처녀 신화 (King and Virgin)

왕과 처녀 전설은 반역적인 아들 또는 남성 친척들로 인해 미래가 위협받는 통치자가 처녀 딸의 자손에 의해 구원받는다는 내용이다. 여기서 처녀성은 신화에서 아버지 외에 다른 어떤 남자에게도 충성하지 않는 여성을 상징하며, 그 아이 또한 자신의 왕인 할아버지에게만 충실하다. 인도 왕 야야티는 그의 처녀 딸 마다비에 의해 구원받고, 로마 왕 누미토르는 그의 정숙한 딸 레아 실비아에 의해 구원받는다.[54] 전설적인 여왕 메브의 아버지이자 그의 아들인 ''findemna''에 의해 위협받는 아일랜드 왕 에오쿠 페이들레크의 전설, 그리고 오딘에게 땅을 제공하는 노르드 처녀 여신 게피온의 신화는 일반적으로 유전된 원시 인도유럽 모티프의 가능한 반영으로 인용된다.[54] 아일랜드 여왕 메브는 인도 마다비와 동족어일 수 있는데, 마다비의 이름은 봄 꽃, 꿀이 풍부한 꽃, 또는 취하게 하는 음료를 지칭하며, 둘 다 어근 에서 파생되었다.[54]5. 4. 건국 전쟁 신화 (War of the Foundation)

재건된 건국 전쟁 신화는 처음 두 기능(사제와 전사)과 세 번째 기능(다산) 간의 갈등을 다루며, 결국 평화를 통해 완전히 통합된 사회를 형성하는 이야기이다.[1]노르드 신화의 잉글링가사가는 에시르(오딘과 토르가 이끔)와 바니르(프레이르, 프레이야, 뇨르드가 이끔) 사이의 전쟁을 이야기하며, 결국 바니르가 에시르와 함께 살게 된다.[1] 로마 건국 직후, 로물루스는 부유한 이웃 사비니족과 싸우고, 로마인들은 사비니 여인들을 납치하여 결국 사비니족을 로마 건국 부족에 통합시킨다.[2] 베다 신화에서 아슈빈(신성한 쌍둥이로서 세 번째 기능을 나타냄)은 인드라(두 번째 기능)에 의해 권력의 천상 원에 들어가는 것이 막히지만, 결국 그들을 들여보내도록 강요당한다.[3][2] 트로이 전쟁 역시 이 신화의 반영으로 해석될 수 있는데, 부유한 트로이는 세 번째 기능으로, 정복한 그리스인들은 처음 두 기능으로 여겨진다.[2]

6. 의례

원시 인도유럽 종교는 소와 말을 희생하는 의례를 중심으로 이루어졌으며, 이러한 의례는 사제나 무당 계급이 집전했을 것으로 보인다. 동물은 신들에게 바쳐졌으며, 이는 신들의 호의를 얻기 위한 것이었다.[54] "맹세"라는 단어()는 맹세의 일부로 도살된 동물 사이를 걷는 관습에서 유래되었다.[54]

원시 인도유럽인들은 왕권 갱신을 위해 왕이나 여왕이 말과 의례적으로 결합하는 신성한 말 희생 의례를 가졌을 가능성이 높다. 희생된 말은 의례에 참여하는 사람들에게 분배되었다.[55] 로마의 ''에쿠스 옥토버''와 인도의 ''아슈바메다''에서 말 희생은 전사 계급을 대신하거나 전사 신에게 행해졌으며, 해체된 동물의 조각들은 다른 장소나 신에게 보내졌다.[55] 중세 아일랜드 전통에서는 왕 지명자가 희생된 동물의 부분으로 목욕하기 전에 암말과 성관계를 가졌으며, 인도 의례는 여왕과 죽은 종마의 상징적인 결혼을 포함했다. 히타이트 법은 말이나 노새를 제외한 동물과의 성관계를 금지했다.[55] 켈트 및 인도 전통에서 술은 의례에 중요한 역할을 했으며, ''aśva-medhá''의 접미사는 고대 인도어 단어 ''mad-'' ("끓이다, 기뻐하다, 취하다")와 관련될 수 있다. 얀 푸흐벨은 베다 이름을 갈리아 신 ''Epomeduos'', "말의 주인"과 비교했다.[56]

6. 1. 사제 계급

왕은 대사제로서 저세상과의 우호적인 관계를 확립하는 중심 인물이었을 것이다.[1] 조르주 뒤메질은 종교적 기능이 이원성을 나타낸다고 주장했는데, 하나는 사제직의 마법-종교적 성격을 반영하고, 다른 하나는 인간 사회(특히 계약)에 대한 종교적 제재와 관련이 있다는 것이다. 이 이론은 이란, 로마, 스칸디나비아, 켈트 전통의 공통된 특징으로 뒷받침된다.[1]6. 2. 희생

원시 인도유럽인들의 재구성된 우주론은 소, 특히 암소에 대한 의례적 희생이 세계 질서의 근본적인 믿음이었다는 것을 보여준다.[54] 최초의 전사인 의 신화는 라는 세 머리 존재에게 훔쳐간 소를 해방시키는 것을 포함한다. 백성의 재산을 되찾은 후, 트리토는 결국 신과 인간 사이의 순환적인 공여를 보장하기 위해 사제에게 소를 바친다. "맹세"라는 단어인 는 맹세의 일부로 도살된 동물 사이를 걷는 관습에서 유래된 동사 ("가다")에서 파생되었다.원시 인도유럽인들은 여왕 또는 왕과 말의 의례적 결합을 포함하는 왕권 갱신을 위한 신성한 말 희생 전통을 가지고 있었을 가능성이 높으며, 이 말은 희생된 후 잘려 의례에 참여하는 다른 사람들에게 분배되었다.[55] 로마의 ''에쿠스 옥토버''와 인도의 ''아슈바메다'' 모두에서 말 희생은 전사 계급을 대신하거나 전사 신에게 행해지며, 동물의 해체된 조각들은 결국 다른 장소나 신에게 간다. 또 다른 반사는 도네갈주의 왕 지명자가 희생된 동물의 부분으로 목욕하기 전에 암말과 성관계를 갖는 중세 아일랜드 전통에서 발견될 수 있다.[55] 마찬가지로 인도 의례는 여왕과 죽은 종마의 상징적인 결혼을 포함했다. 또한, 만약 히타이트 법이 동물과의 성관계를 금지했다면, 말이나 노새에 대해서는 예외를 두었다. 켈트 및 인도 전통 모두에서 취하게 하는 술이 의례에 중요한 역할을 했으며, ''aśva-medhá''의 접미사는 고대 인도어 단어 ''mad-'' ("끓이다, 기뻐하다, 취하다")와 관련될 수 있다. 얀 푸흐벨은 또한 전통의 베다 이름을 갈리아 신 ''Epomeduos'', "말의 주인"과 비교했다.[56]

학자들은 다양한 관습과 신화에서 중심적인 위치를 차지하는 단검을 특히 숭배하는 원시 인도유럽의 숭배 문화를 재구성했다. 오세트 신화의 나르트 사가에서 바트라즈의 칼은 그의 죽음 이후 바다로 끌려가고, 영국의 아더 왕은 그의 전설적인 검 엑스칼리버를 처음 그것이 나왔던 호수로 다시 던진다. 인도 신화의 아르주나 역시 그의 경력의 마지막에 그의 활 간디바를 바다에 던지라는 지시를 받았으며, 청동기 시대 유럽과 철기 시대 유럽에서 무기는 명예로운 제물로 호수, 강 또는 늪에 자주 던져졌다. 엑스칼리버와 두렌달(전설적인 웨일런드 더 스미스가 제작했다고 하는 롤랑의 무기)의 전설에서 마법의 검에 대한 조상 숭배의 반사가 제안되었다. 북부 이란인들 사이에서 헤로도토스는 기원전 5세기에 칼을 "아레스"의 현현으로 숭배하는 스키타이인의 관행을 묘사했으며, 암미아누스 마르켈리누스는 서기 4세기에 검을 땅에 꽂아 "마르스"로 숭배하는 알란인의 관습을 묘사했다.

6. 3. 숭배

학자들은 다양한 관습과 신화에서 중심적인 위치를 차지하는 단검을 특히 숭배하는 원시 인도유럽의 숭배 문화를 재구성했다.[1] 오세트 신화의 나르트 사가에서 바트라즈의 칼은 그의 죽음 이후 바다로 끌려가고, 영국의 아더 왕은 그의 전설적인 검 엑스칼리버를 처음 그것이 나왔던 호수로 다시 던진다. 인도 신화의 아르주나 역시 그의 경력의 마지막에 그의 활 간디바를 바다에 던지라는 지시를 받았으며, 청동기 시대 유럽과 철기 시대 유럽에서 무기는 명예로운 제물로 호수, 강 또는 늪에 자주 던져졌다.[1] 엑스칼리버와 두렌달(전설적인 웨일런드 더 스미스가 제작했다고 하는 롤랑의 무기)의 전설에서 마법의 검에 대한 조상 숭배의 반사가 제안되었다. 북부 이란인들 사이에서 헤로도토스는 기원전 5세기에 칼을 "아레스"의 현현으로 숭배하는 스키타이인의 관행을 묘사했으며, 암미아누스 마르켈리누스는 서기 4세기에 검을 땅에 꽂아 "마르스"로 숭배하는 알란인의 관습을 묘사했다.[2]참조

[1]

서적

Flamen-Brahman

1929

[2]

서적

Theorizing myth: Narrative, ideology, and scholarship

University of Chicago Press

1999

[3]

서적

The History of Herodotus, Vol. I

Macmillan & Co

1904

[4]

웹사이트

The Deer Goddess of Ancient Siberia: A Study in the Ecology of Belief

https://books.google[...]

Brill

1993

[5]

서적

Religioznïe predstavleniia skifov

Naukova dumka

1983

[6]

웹사이트

Argimpasa – Scythian goddess, patroness of shamans: a comparison of historical, archaeological, linguistic and ethnographic data

https://www.academia[...]

2014-01

[7]

서적

(Puhvel 1987, pp. 285–287; Mallory & Adams 2006, pp. 435–436; Anthony 2007, pp. 134–135; West 2007)

1987, 2006, 2007

[8]

웹사이트

Vedic mythological tracts

(정보없음)

Ajanta Publications

1979

[9]

웹사이트

Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon

(정보없음)

Brill

2008

[10]

웹사이트

A Dictionary of Hinduism

Oxford University Press

2009

[11]

웹사이트

Brahman: A Comparative Theology

(정보없음)

Routledge

2013

[12]

서적

(Mallory & Adams 2006, p. 276)

2006

[13]

웹사이트

Aspects of the Early History of Romani

(정보없음)

2010

[14]

웹사이트

Hosios: A Semantic Study of Greek Piety

https://books.google[...]

Brill

2015

[15]

웹사이트

The conception of punishment in early Indian literature

(정보없음)

Wilfrid Laurier University Press

1982

[16]

서적

Death Gods: An Encyclopedia of the Rulers, Evil Spirits, and Geographies of the Dead

Greenwood Press

2009

[17]

웹사이트

Drakon: Dragon Myth and Serpent Cult in the Greek and Roman Worlds

(정보없음)

Oxford University Press

2013

[18]

서적

The Indian Theogony: A Comparative Study of Indian Mythology from the Vedas to the Puranas

Cambridge at the University Press

1970

[19]

서적

(Mallory & Adams 2006, p. 408)

2006

[20]

웹사이트

Pagan Celtic Religion: Archaeology and Myth

(정보없음)

1990

[21]

간행물

Dioscuric Elements in Celtic and Germanic Mythology

1982

[22]

웹사이트

The Meaning of Helen: In Search of an Ancient Icon

https://archive.org/[...]

Bolchazy-Carducci Publishers

2002

[23]

서적

The bundahišn: The Zoroastrian Book of Creation

Oxford University Press

2020

[24]

간행물

(Shapiro, Journal of Indo-European Studies, 10(1&2), pp. 137–166; Ward 1968, "The Divine Twins", Folklore Studies, No. 19)

1968, (정보없음)

[25]

서적

Ouranos-Varuna – Essai de mythologie comparée indo-européenne

G.-P. Maisonneuve

1934

[26]

웹사이트

Vater Himmels Gattin

(정보없음)

1988-1990

[27]

웹사이트

Linguistic problems with patriarchal reconstructions of Indo-European culture: A little more than kin, a little less than kind

(정보없음)

1980-01

[28]

웹사이트

Animism: The Religion of the Tribal World

http://www.ijfm.org/[...]

1998

[29]

웹사이트

Foreword to the Past: A Cultural History of the Baltic People

https://books.google[...]

Central European University Press

1999

[30]

웹사이트

Fairies, Demons, and Nature Spirits: 'Small Gods' at the Margins of Christendom

https://books.google[...]

Springer

2017

[31]

서적

Proto-Indo-European trees

1970

[32]

서적

(Mallory & Adams 1997, pp. 582–583; West 2007, p. 241; Matasović 2009, p. 178; Delamarre 2003, pp. 165–166)

1997, 2007, 2009, 2003

[33]

서적

(Treimer 1971, p. 32; Murray-Aynsley 1891, pp. 29, 31)

1971, 1891

[34]

웹사이트

Indo-Iranian Vayu and Gogolean Viy: an old hypothesis revisited

https://journal.fi/s[...]

2001

[35]

웹사이트

Some Indo-Iranian mythological motifs in the art of the Novosvobodnaya ('Majkop') culture

https://www.academia[...]

1994

[36]

논문

Wodan, Hermes und Pushan

[37]

서적

Analecta Indoeuropaea

Innsbrucker Beitrage zur Sprachwissenschaft

[38]

논문

Die sprachvergleichung und die urgeschichte der indogermanischen völker

https://books.google[...]

[39]

서적

Elves in Anglo-Saxon England: Matters of Belief, Health, Gender and Identity

http://odroerirjourn[...]

Boydell Press

[40]

논문

Dioscuric elements in Celtic and Germanic mythology

[41]

서적

Iliad, Odyssey

[42]

서적

Theogony

[43]

서적

Völuspá, Gylfaginning

[44]

서적

The Legend of Good Women, Hypermnestra

[45]

논문

Linguistic evidence for the Indo-European pantheon

https://bazhum.muzhp[...]

2024-08-20

[46]

서적

Nomina im Indogermanischen Lexikon

Winter

[47]

서적

Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages

[48]

서적

Deutsche Mythologie (Teutonic Mythology)

George Bell and Sons

[49]

서적

Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World

Oxford University Press

[50]

서적

The Luwian Population Groups of Lycia and Cilicia Aspera During the Hellenistic Period

https://books.google[...]

Brill

[51]

서적

A Critical Companion to Beowulf

https://books.google[...]

Boydell & Brewer Ltd

[52]

서적

The Ancient East, No. III: The Babylonian and Hebrew Genesis

https://archive.org/[...]

David Nutt

[53]

서적

Myth, Ritual and Religion

Longmans, Green

[54]

서적

The War of the Gods: The Social Code in Indo-European Mythology

https://books.google[...]

Routledge

[55]

서적

Indo-European and the Indo-Europeans: A Reconstruction and Historical Analysis of a Proto-Language and Proto-Culture. Part I: The Text. Part II: Bibliography, Indexes

https://books.google[...]

Walter de Gruyter

2010-12-15

[56]

서적

Gaulois et celtique continental

https://books.google[...]

Droz

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com