두류

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

콩은 콩과 식물의 종자를 통칭하는 말로, 인류가 곡물과 함께 오랜 기간 재배해 온 작물이다. 전 세계 170여 개국에서 재배되며, 콩류는 식용, 유료, 사료 등으로 다양하게 이용된다. 콩의 종류는 매우 다양하며, 강낭콩, 완두콩, 렌틸콩, 팥 등이 대표적이다. 콩은 탄수화물, 단백질, 식이섬유 등을 풍부하게 함유하여 영양학적으로 중요한 식품이며, 콩을 이용한 다양한 요리가 존재한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 식용작물 - 옥수수

옥수수는 멕시코 남부 원산의 벼과 식물로, 오래전부터 재배되어 전 세계로 퍼져나갔으며 식용, 사료용 등 다양한 용도로 활용되고, 옥수수 또는 maize라고 불린다. - 식용작물 - 메밀

마디풀과에 속하는 한해살이풀인 메밀은 5세기 무렵부터 재배된 구황작물로, 초가을에 흰 꽃이 피고 세모진 열매는 가루를 내어 다양한 음식 재료로 쓰이며 탄수화물, 단백질, 지방, 철분, 비타민 B 복합체 등을 함유하고 있다. - 주식 - 옥수수

옥수수는 멕시코 남부 원산의 벼과 식물로, 오래전부터 재배되어 전 세계로 퍼져나갔으며 식용, 사료용 등 다양한 용도로 활용되고, 옥수수 또는 maize라고 불린다. - 주식 - 곡물

곡물은 벼과 식물의 씨앗을 포함하여 다양한 종류가 있으며, 쌀, 밀, 옥수수 등이 주요 곡물로, 재배 환경에 따라 온대성 또는 냉대성 곡물로 분류되며, 유사 곡물, 맥류, 유지종자 등도 포함한다. - 두류 - 렌즈콩

렌즈콩은 콩과에 속하는 일년생 초본으로, 렌즈 모양의 씨앗을 가지고 있으며, 단백질, 섬유질 등 다양한 영양소를 함유하여 식용으로 사용되고 수프, 카레 등 다양한 요리에 활용된다. - 두류 - 리마콩

리마콩은 아메리카 대륙 원산의 콩과 식물로, 중앙아메리카와 남아메리카에서 재배화되었으며, 크기와 색깔에 따라 리마콩과 버터빈으로 나뉘고, 다양한 이름으로 불리며, 높은 영양가를 지니지만 생으로 섭취 시 독성이 있어 익혀 먹어야 한다.

2. 역사

'콩'이라는 단어는 신대륙의 속(屬)인 ''Phaseolus''가 유럽에 알려지기 훨씬 전부터 구대륙의 채소를 가리키는 말로 고대 영어에 존재했다.[3] 유럽과 아메리카 대륙 사이의 콜럼버스 교환을 통해 재배 식물이 교류되면서, 이 단어는 ''Phaseolus''속의 꼬투리에 든 씨앗(예: 강낭콩, 덩굴콩)과 관련 속인 ''Vigna''까지 그 의미가 확장되었다. 이 용어는 오랫동안 구대륙의 대두, 루핀(Lupinus)과 같이 비슷한 형태의 씨앗[4], 커피콩, 바닐라빈, 피마자(Ricinus), 카카오콩[5]과 같이 관련 없는 식물의 열매나 씨앗에도 일반적으로 적용되어 왔다.

콩은 가장 먼저 재배된 식물 중 하나였다. 대두 또는 잠두는 야생 상태에서는 작은 손톱만한 크기였으며, 처음에는 아프가니스탄과 히말라야 산기슭에서 채취되었다. 초기 재배 형태는 기원전 7천년 초 태국에서 재배되었는데, 이는 도자기보다 앞선 시기이다.[6] 콩은 고대 이집트에서 죽은 자와 함께 매장되었다. 기원전 2천년이 되어서야 비로소 재배된, 큰 씨앗을 가진 잠두가 에게 해 지역, 이베리아 반도, 그리고 알프스 이남 유럽에 나타났다.[7] ''일리아스''(기원전 8세기)에는 타작마당에 흩어진 콩과 병아리콩에 대한 언급이 있다.[8]

아메리카 대륙에서 가장 오래된 것으로 알려진 재배 콩은 페루의 고고학 유적지인 기타레로 동굴에서 발견되었으며, 기원전 2천년경 것으로 추정된다.

「豆」라는 한자는 고대 중국에서 사용되던 받침이 달린 식기이자 예기인 고배(高杯)[111][112]를 나타내는 단어를 표기하기 위해 만들어진 글자이며, 글자 모양 또한 고배를 그린 상형 문자이다. 이 글자를 “콩”을 의미하는 단어에 사용하는 것은 가차에 의한 것이다.

참고로, 중국어에는 그와는 별도로 콩을 의미하는 또 다른 단어가 있으며, 「菽」이라는 글자로 표기된다. 이 글자는 소리를 나타내는 「叔」과 의미를 나타내는 「艸」로 이루어진 형성 문자이다.

2. 1. 세계

콩은 인류의 농경 문명에서 곡물과 마찬가지로 오랜 기간 재배되어 온 역사를 가지고 있다. 현재 100개국 이상에서 재배되고 있으며, 식용 콩 중 가장 많은 생산량을 자랑하는 강낭콩은 멕시코에서 기원전 4000년경의 것이 발견되었으며, 메소아메리카가 원산지로 여겨진다. 2012년 게놈 분석 결과 메소아메리카가 원산지이며 1만 1천 년 전에 메소아메리카 재배종과 남미 재배종으로 분화되었다는 보고가 있었다.[60] 이후 남북 아메리카 대륙으로 퍼져나갔고, 스페인의 아메리카 대륙 진출 이후 "구대륙"에 소개되었다.땅콩은 파라과이 주변 볼리비아, 브라질, 아르헨티나에 둘러싸인 지역이 원산지로 생각되며,[61] 페루의 유적에서 약 7600년 전의 땅콩이 발견되었다.[62] 땅콩은 스페인 사람들이 도착하기 전에 메소아메리카로 전해졌다. 이후 스페인과 포르투갈에 의해 세계로 퍼져나갔다.

완두콩, 렌틸콩은 메소포타미아 주변의 서아시아가 원산지로 생각되며, 터키의 기원전 5500년경 유적에서 발견된 것 외에도 그 이전의 투르키스탄 유적에서도 발견되었다. 풋콩은 북아프리카 또는 메소포타미아가 원산지로 생각되며, 메소포타미아에서는 기원전 2~3천 년경에 재배가 시작되었다. 병아리콩은 히말라야 서부에서 서남아시아에 걸친 지역이 원산지로 생각되며, 이들 콩은 고대에 육로를 통해 각지로 전파되었다.[63]

콩은 중국이 원산지이며, 고대부터 일본을 포함한 동아시아, 동남아시아로 전파되었지만, 세계적인 전파는 늦어 유럽에는 18세기에, 아메리카 대륙에는 19세기에 소개되었다. 현재 미국, 브라질, 아르헨티나는 콩의 주요 생산국이지만, 콩의 생산은 20세기에 들어와 사료 작물로 재배되기 시작한 것이다.[64]

유엔 총회는 2016년을 국제 콩의 해(International Year of Pulses|인터내셔널 이어 오브 펄시스영어) (약칭: '''IYP 2016''')로 지정하여 지속 가능한 농업 생산을 위해 콩류의 사용을 장려하게 되었다.[65]

2. 2. 한국

콩은 중국이 원산지로, 고대부터 일본을 포함한 동아시아, 동남아시아로 전파되었지만, 세계적인 전파는 늦었다. 유럽에는 18세기에, 아메리카 대륙에는 19세기에 소개되었다.[64] 미국, 브라질, 아르헨티나는 20세기에 들어와 사료 작물로 콩을 재배하기 시작하면서 주요 콩 생산국이 되었다.[64]일본에서는 기원전 4000년경(조몬 시대 후기)에 콩의 원종으로 여겨지는 ツルマメ(츠루마메)를 이용했던 흔적이 출토되었다.[66] 약 2000년 전(야요이 시대 초기)에 중국 원산의 콩이 전래되었고, 나라 시대에는 된장과 간장 제조법이 전해졌으며, 가마쿠라 시대에는 각지에 콩 재배가 확산되었다.[67]

팥은 중국이 원산지로 생각되지만, 일본에서 히말라야까지의 지역에서 팥의 조상으로 추정되는 야생종 야브츠루아즈키(''V.angularis var. nipponensis(Ohwi) Ohwi & Ohashi'')가 발견되어 원산지 재검토가 필요하게 되었다.[68] 팥은 시가현의 아와즈코테이 유적(기원전 4000년경)[69] 및 토로 유적(야요이 시대, 기원 1세기경)에서 출토되어 고대부터 각지에서 재배되었던 것으로 보인다.

서아시아 원산의 소라마메와 완두콩은 중국을 경유하여 8세기경, 사사게는 9세기경에 일본에 전래되었다. 아메리카 대륙 원산 작물은 16세기 중반 남만 무역으로 일본에 소개되었을 가능성이 있지만, 강낭콩(은원두)는 17세기에 중국을 거쳐, 땅콩(남경두)은 18세기경에 필리핀·중국을 거쳐 전래되었다는 것이 정설이다.[70]

3. 특징

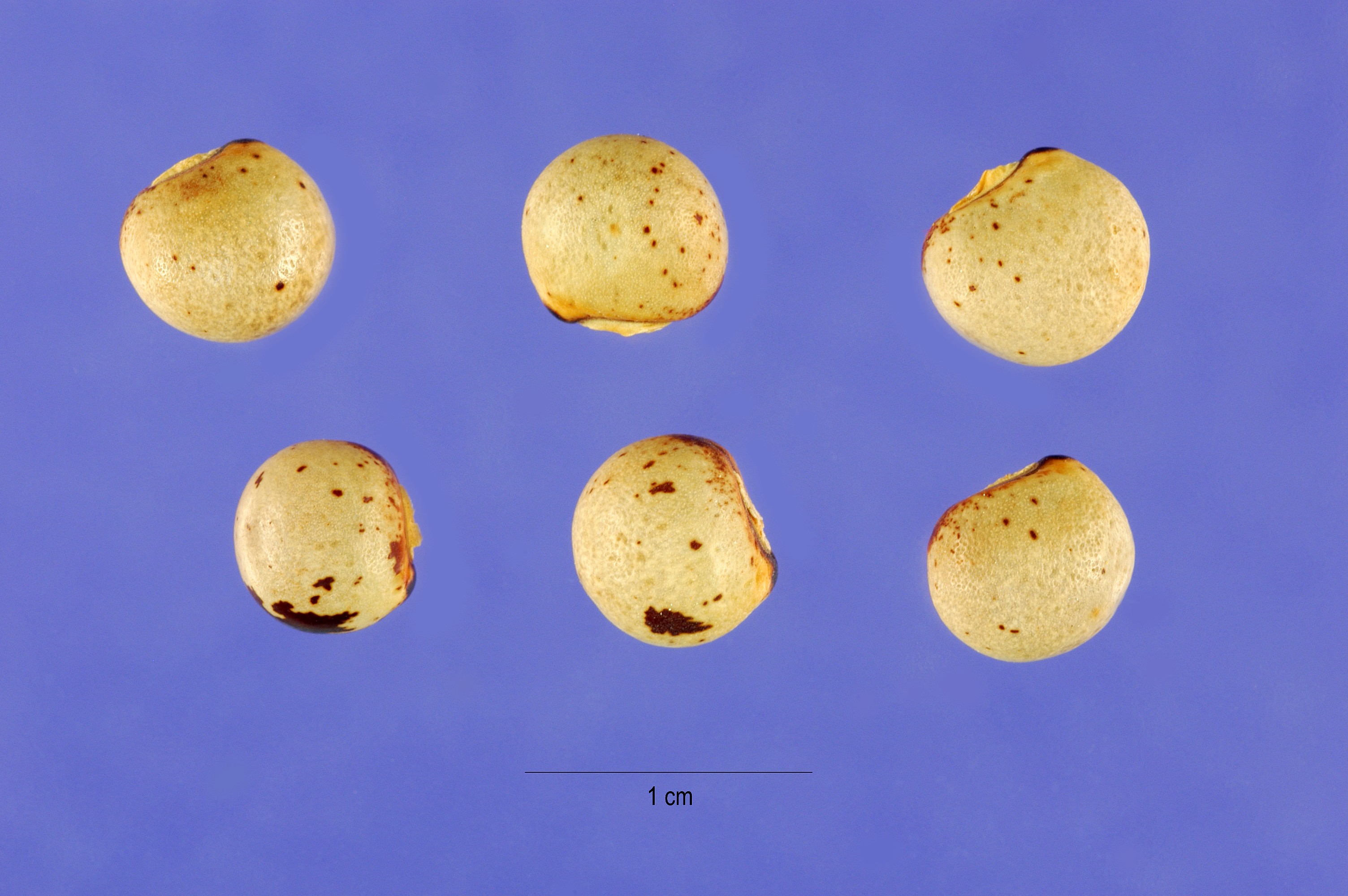

콩과 식물의 열매는 꼬투리(Legume)이며, 암술의 자방의 심피가 자라서 형성된 꼬투리 안에 씨앗이 있다. 씨앗은 배젖이 발달하지 않고, 떡잎이 발달하여 영양을 저장한다.[53] 콩은 다른 식물의 씨앗보다 크고 영양이 풍부하기 때문에, 인간을 포함한 많은 동물에게 중요한 식량이 되고 있다. 다양한 콩이 고대부터 세계 각지에서 재배되어 왔다. 다른 곡물에 비해 물을 필요로 하지 않기 때문에 재배 적응 지역도 광범위하며, 단단한 껍질을 가지고 있기 때문에 수확 후 건조시켜도 깨지지 않고 곰팡이나 곤충에 의한 피해도 받기 어렵다는 등 저장·보존 면에서 장점이 있다.

4. 종류

콩은 식물분류학적으로 콩과에 속하는 식물의 종자이며, 콩과에는 650속 18,000종이 있지만, 사람이 식용으로 하는 것은 70~80종 정도이다.[71][72] 콩과 식물은 열대에서 아한대, 건조지대에서 습윤지대, 해발 0m 지대부터 고산까지 넓은 지역에 분포하며, 일년생 초본식물에서 다년생 목본식물까지 다양한 형태를 보인다.[73]

작물로서의 콩은 크게 “식용 콩”과 “유량 작물”로 나뉜다. “식용 콩”은 탄수화물 함량이 높고(약 60%), 단백질(약 25%)과 지질 함량이 낮아 주로 식용으로 이용된다.[74] 반면, “유량 작물”은 대두(단백질 36%, 탄수화물 30%, 지질 20%)나 땅콩(지질 50%, 단백질 26%, 탄수화물 16%)처럼 지방 함량이 높아 기름을 짜는 데 사용된다.

콩의 종류는 매우 다양하며, 주요 종류는 다음과 같다.

- 감자콩

- 강낭콩

- * 검정거북콩

- * 신장콩

- * 호랑이콩

- * 흰강낭콩

- 날개콩

- 네레콩

- 녹두

- * 황녹두

- 동부

- * 갓끈동부

- * 장두

- 렌즈콩

- 밤바라땅콩

- 병아리콩

- * 벵골콩

- 비둘기콩

- 스위트피

- 완두

- * 백설콩

- 우단콩

- 우라드콩

- 케럽콩

- 콩

- * 검정콩

- * 돌콩

- * 장단콩

- 통카콩

- 팥

- * 검은팥

- 편두

- 풀완두

- 프타이콩

- 홍두

콩과 식물이지만, 멕시코감자(멕시코감자속), 자단(자단속), 갈퀴나물(갈퀴나물속), 토끼풀(토끼풀속), 자주개자리(자주개자리속), 등나무(등나무속), 칡(칡속), 클로버·알팔파(클로버속), 아라비아검(아카시아속), 타마린드(타마린드속), 호로파(호로파속), 미모사(미모사속), 루이보스(루이보스속), 차즈기(차즈기속), 감초(감초속) 등은 종자(콩) 외의 부분이 이용된다.

커피콩(꼭두서니과), 카카오콩(아욱과), 멕시코토비마메(대극과) 등은 콩과 식물이 아니지만, 일반적으로 콩이라고 불린다.

4. 1. 식용 콩

콩과 식물은 무게의 약 60%가 탄수화물이고, 단백질을 약 25% 함유하며, 지질 함량은 적어 주로 식용으로 이용된다.[74] 이러한 콩들을 “식용 콩”이라 한다.; 강낭콩속·강낭콩종

: 강낭콩(隠元豆)은 순수 식용 콩 중 최대 생산 품종으로, 많은 재배종이 있으며, 크기, 색깔(흰색, 검정색, 빨간색, 얼룩무늬 등)이 다양하다.[75] 원산지는 라틴아메리카이며, 스페인어로 ''Frijol''(프리홀)이라고 불린다. 강낭콩은 영어로 ''Common Bean''(일반적인 콩)이라고도 불리며, 국제연합식량농업기구(FAO)의 집계에서는 단순히 ''Beans, dry''로 표시되어 있다.[76]

- 키드니 빈(Kidney bean영어) - 대표적인 콩 중 하나로 큰 콩팥 모양이며 팥색이다. 밤콩과 비슷하지만 다른 재배종이며, 한국에서는 생산되지 않는다.[71]

- 빨강 강낭콩 - 밤콩

- 흰색 강낭콩 - 대복콩(大福豆), 손보(手亡), 흰밤콩

- 블랙 빈(Black bean영어), 프리홀 네그로(Frijol Negroes) - 검정 강낭콩(Black turtle bean영어)이라고도 하며, 작은 검은 콩으로 멕시코와 중앙아메리카에서는 프리호레스, 브라질에서는 페조아다에 사용된다. 한국의 흑두(검정콩)와 비슷하지만 속과 종이 다르다.

- 작두콩(pinto bean영어) - 대표적인 콩 중 하나. 얼룩무늬가 있다.

- 토란콩 - 얼룩무늬가 있다.

- 리마콩(lima bean, butter bean영어)

; 강낭콩속·붉은꽃강낭콩종

: 붉은꽃강낭콩(紅花隠元, Runner bean / scarlet runner bean영어), 흰꽃콩, 자주꽃콩

; 완두속

: 완두(豌豆, 완두콩이라고도 함[77], Pea, dry영어), 청완두, 적완두.

; 피마콩속

: 피마콩(木豆[78], Pigeon Pea영어) - 키 1~3m의 관목의 종자이다.[79] 열대의 콩으로 인도에서 달에 사용된다.

; 동부속

: 동부(大角豆[80], Cow pea, black-eyed pea영어), 붉은 서리태는 팥과 매우 비슷하다. 관동 이남에서 재배되고 있으며, 오키나와에서 만들어지는 “검정팥”은 서리태이다.[81]

: 갓끈동부

: 밤바라땅콩

: 팥(小豆, Azuki bean영어), 검은팥, 타케아즈키(ツルアズキ)는 팥과 비슷한 서리태속의 콩으로 태국, 미얀마 등에서 수입된다.[82]

: 녹두(green gram영어), 싹이 콩나물로 넓은 지역에서 재배된다.

; 살갈퀴속

: 누에콩(空豆, Broad bean, Fava bean영어)

; 콩속

: 콩(, ), 검정콩(흑두), 고단백·고지질이며, 주로 착유·사료용으로 이용된다.

; 병아리콩속(학명: ''Cicer'', 영명: chickpea, 스페인어명: garbanzo)

: 병아리콩. 스페인어명인 갈반조라는 이름으로도 잘 알려져 있으며, 한 설에는 수입처로 스페인어권인 멕시코에서의 수입이 많았기 때문이라고 한다. 고온다습을 싫어하는 콩이기 때문에 한국에서는 생산이 거의 없고, 수입도 950톤으로 적다.[82]

; 렌즈콩속(학명: ''Lens'', 영명 lentil)

: 렌즈콩, 납작콩, 렌틸(Lentil영어)

; 땅콩속(학명: ''Arachis'')

: 땅콩(落花生, 남경콩), 고지질이며 유량작물로 분류된다. 콩 중에서는 비교적 독성이 낮아, 볶은 상태로도 중독 없이 먹을 수 있다.

; 자귀나무속

: 자귀나무

; 네모콩속

: 네모콩

; 나도완두속

: 나도완두

; 루피누스속(학명: ''Lupinus'')

: 루피누스의 콩(lupin bean)은 한국에서는 잘 알려져 있지 않지만, 영양가가 높고, 대두 알레르기를 피하는 대체 식품으로 서구권에서는 인기가 있다고 한다. 식용으로 되는 것은 독성이 낮은 일부 종이다. 식용종이라도 다른 콩에 비해 독성이 강하며, 장시간 물에 담그는 등의 독 제거 처리가 필요하다.

; 갈퀴나물속(학명: ''Lathyrus'')

: 꽃을 관상하는 스위트피의 친척이다. 그래스피(''L. sativa'', 영명 grass pea)가 알려져 있다. 콩은 다른 식용종에 비해 독성이 강하며, 장시간 물에 담그는 등의 적절한 독 제거 처리를 하지 않으면 중독된다.

; 덩굴별꽃속

: 덩굴별꽃

; 갯완두속

: 갯완두

; 돌콩속

: 돌콩 등을 산나물로 소비한다.

; 잠두속

: 캐롭

; 미모사아과 파르키아속

: 나사돌콩나무

: 넓은잎돌콩나무

; 미모사아과 잉가속

: 잉가 에두리스

; 콩과 식물이지만, “종자(콩)” 이외가 이용되는 것

: 히카마(멕시코감자속), 자단(자단속), 갈퀴나물(갈퀴나물속), 토끼풀(토끼풀속), 자주개자리(자주개자리속), 등나무(등나무속), 칡(칡속), 클로버·알팔파(클로버속), 아라비아검(아카시아속), 타마린드(타마린드속), 호로파(호로파속), 미모사(미모사속), 루이보스(루이보스속), 차즈기(차즈기속), 감초(감초속) 등.

; 콩과 이외의 식물의 종자로 보통 콩이라고 불리는 것

: 커피콩(꼭두서니과), 카카오콩(아욱과), 멕시코토비마메(대극과) 등.

: 콩과 식물은 재배 품종 수가 많아 광범위한 지역에서 재배되고 있다. 2011년 미국과 멕시코의 생산량이 급감했다. 채소로 집계되는 생강낭콩은 2011년 20,394천 톤이 생산되었는데, 이는 완숙 과일인 건조 콩 23,250천 톤과 맞먹는 양이지만, 생(꼬투리 포함, 수분이 대부분임)과 건조 콩이므로 직접 비교할 수는 없다. 경작 면적은 건조 콩 2,921만 헥타르에 대해 생용은 약 20분의 1인 154만 헥타르였다.[84]

: 인도가 압도적인 병아리콩 생산국이며, 세계 생산량의 7할을 차지한다.

: 우크라이나의 1961년, 1980년 생산량은 구 소련(USSR)에서 집계되었기 때문에 0으로 표시되어 있다. 채소로 집계되는 미숙과로 생으로 유통되는 완두콩이나 그린피스는 포함되지 않는다. 그린피스의 2011년 생산량은 16,974천 톤으로 건조 콩의 두 배 가까이 되지만, 경작 면적은 건조 콩 621만 헥타르의 약 3분의 1인 224만 헥타르였다.[84]

: 팥 생산 국가 수는 적고, 더위에 강하기 때문에 주로 열대 지역에서 생산된다. 다른 콩류의 1인당 공급량이 감소하는 가운데, 렌틸콩과 함께 공급량이 증가하고 있는 작물이다.

: 렌틸콩은 다른 콩류에 비해 식이섬유와 단백질 함량이 많고, 지방은 약 1%이며, 채식주의자인 인도에서는 병아리콩과 함께 달의 재료이다. 다른 콩류의 1인당 공급량이 감소하는 가운데, 팥과 함께 공급량이 증가하고 있는 작물이다. 2000년 이후 생산량이 급증했으며, 특히 캐나다의 생산 확대가 크다.

: 넓적콩은 열대의 제한된 국가에서만 생산된다. 병아리콩과 마찬가지로 인도가 압도적인 대생산국이다.

4. 2. 유량 작물

콩은 식물분류학적으로 콩과에 속하는 식물의 종자이며, 콩과에는 650속 18,000종이 있지만, 사람이 식용으로 하는 것은 70~80종 정도이다.[71][72] 작물인 콩은 국내외 식량 생산 집계에서 두 가지로 분류되는데, 그중 하나는 함유율이 높은 콩으로 착유용 작물이며, “유량작물”에 포함된다. 땅콩은 지질 50%, 단백질 26%, 탄수화물 16%를 함유하고, 대두는 단백질 36%, 탄수화물 30%, 지질 20%를 함유하여 이 두 가지는 유량작물로 분류된다.; 땅콩속(학명: ''Arachis'')

: 땅콩(落花生, 남경콩)은 고지질이며 유량작물로 분류된다. 콩 중에서는 비교적 독성이 낮아, 볶은 상태로도 중독 없이 먹을 수 있다.

4. 3. 기타

- 감자콩

- 강낭콩

- * 검정거북콩

- * 리마콩

- * 신장콩

- * 호랑이콩

- * 흰강낭콩

- 날개콩

- 네레콩

- 녹두

- * 황녹두

- 누에콩

- 동부

- * 갓끈동부

- * 장두

- 땅콩

- 렌즈콩

- 리마콩

- 밤바라땅콩

- 병아리콩

- * 벵골콩

- 비둘기콩

- 스위트피

- 완두

- * 백설콩

- 우단콩

- 우라드콩

- 케럽콩

- 콩

- * 검정콩

- * 돌콩

- * 장단콩

- 통카콩

- 팥

- * 검은팥

- 편두

- 풀완두

- 프타이콩

- 홍두

콩은 식물분류학적으로 콩과에 속하는 식물의 종자이며, 콩과에는 650속 18,000종이 있지만, 사람이 식용으로 하는 것은 70~80종 정도이다.[71][72] 콩과 식물은 열대에서 아한대, 건조지대에서 습윤지대, 해발 0m 지대부터 고산까지 넓은 지역에 분포한다. 형태도 일년생 초본식물에서 다년생 목본식물까지 있다.[73]

작물인 콩은 국내외 식량 생산 집계에서 두 가지로 분류된다. 많은 콩은 무게의 약 60%가 탄수화물이고, 단백질을 약 25% 함유하며, 지질 함량은 적어 주로 식용으로 된다.[74] 이것들이 “식용 콩”이다. 다른 하나의 분류는 함유율이 높은 콩으로 착유용 작물이며, “유량작물”에 포함된다. 대두는 단백질을 36%, 탄수화물을 30%, 지질을 20% 함유하고 있으며, 땅콩은 50%가 지질, 단백질이 26%, 탄수화물은 16%로, 이 두 가지는 유량작물로 분류된다.

; 강낭콩속·강낭콩종

: 강낭콩(隠元豆)은 순수 식용 콩 중 최대 생산 품종으로, 많은 재배종이 있으며, 크기도 크고 작고, 색깔도 단색의 흰색, 검정색, 빨간색 외에도 얼룩무늬가 있는 등 다양하다.[75] 원산지는 라틴아메리카이며, 스페인어로 ''Frijol''(프리홀)이라고 불리지만, 프리홀은 현지어 기원이 아니라 학명이 된 라틴어 ''Phaseolus''가 기원이며, 고대 서아시아 원산의 콩을 가리켰다. 강낭콩은 영어로 ''Common Bean''(일반적인 콩)이라고도 불리며, 국제연합식량농업기구(FAO)의 집계에서는 단순히 ''Beans, dry''로 표시되어 있다.[76]

- 키드니 빈(영어: :en:Kidney bean) - 대표적인 콩 중 하나로 큰 콩팥 모양이며 팥색이다. 밤콩과 비슷하지만 다른 재배종이며, 한국에서는 생산되지 않는다.[71]

- 빨강 강낭콩 - 밤콩

- 흰색 강낭콩 - 대복콩(大福豆), 손보(手亡), 흰밤콩

- 블랙 빈(Black bean영어), 프리홀 네그로(Frijol Negroes) - 검정 강낭콩(Black turtle bean영어)이라고도 하며, 작은 검은 콩으로 멕시코와 중앙아메리카에서는 프리호레스, 브라질에서는 페조아다에 사용된다. 한국의 흑두(검정콩)와 비슷하지만 속과 종이 다르다.

- 작두콩(pinto bean영어) - 대표적인 콩 중 하나. 얼룩무늬가 있다.

- 토란콩 - 얼룩무늬가 있다.

- 리마콩(lima bean, butter bean영어)

; 강낭콩속·붉은꽃강낭콩종

: 붉은꽃강낭콩(紅花隠元, Runner bean / scarlet runner bean영어), 흰꽃콩, 자주꽃콩

; 완두속

: 완두(豌豆, 완두콩이라고도 함[77], Pea, dry영어), 청완두, 적완두.

; 피마콩속

: 피마콩(木豆[78], 영어: Pigeon Pea) - 키 1~3m의 관목의 종자이다.[79] 열대의 콩으로 인도에서 달에 사용된다.

; 서리태속

: 서리태(大角豆[80], Cow pea, black-eyed pea영어), 붉은 서리태는 팥과 매우 비슷하다. 관동 이남에서 재배되고 있으며, 오키나와에서 만들어지는 “검정팥”은 서리태이다.[81]

: 십이지장서리태

: 밤바라마메

: 팥(小豆, Azuki bean영어), 대납언, 타케아즈키(ツルアズキ)는 팥과 비슷한 서리태속의 콩으로 태국, 미얀마 등에서 수입된다.[82]

: 녹두(''green gram''), 싹이 콩나물로 넓은 지역에서 재배된다.

; 풋콩속

: 풋콩(空豆, Broad bean, Fava bean영어)

; 콩속

: 대두(, ), 청대두, 검정콩(흑두), 고단백·고지질이며, 주로 착유·사료용으로 이용된다.

; 병아리콩속(학명: ''Cicer'', 영명: chickpea, 스페인어명: garbanzo)

: 병아리콩. 스페인어명인 갈반조라는 이름으로도 잘 알려져 있으며, 한 설에는 수입처로 스페인어권인 멕시코에서의 수입이 많았기 때문이라고 한다. 고온다습을 싫어하는 콩이기 때문에 한국에서는 생산이 거의 없고, 수입도 950톤으로 적다.[82]

; 렌틸콩속(학명: ''Lens'', 영명 lentil)

: 렌틸콩, 납작콩, 렌틸(Lentil영어)

; 땅콩속(학명: ''Arachis'')

: 땅콩(落花生, 남경콩), 고지질이며 유량작물로 분류된다. 콩 중에서는 비교적 독성이 낮아, 볶은 상태로도 중독 없이 먹을 수 있다.

; 자귀나무속

: 자귀나무

; 네모콩속

: 네모콩

; 나도완두속

: 나도완두

; 루피누스속(학명: ''Lupinus'')

: 루피누스의 콩(lupin bean)은 한국에서는 잘 알려져 있지 않지만, 영양가가 높고, 대두 알레르기를 피하는 대체 식품으로 서구권에서는 인기가 있다고 한다. 식용으로 되는 것은 독성이 낮은 일부 종이다. 식용종이라도 다른 콩에 비해 독성이 강하며, 장시간 물에 담그는 등의 독 제거 처리가 필요하다.

; 갈퀴나물속(학명: ''Lathyrus'')

: 꽃을 관상하는 스위트피의 친척이다. 그래스피(''L. sativa'', 영명 grass pea)가 알려져 있다. 콩은 다른 식용종에 비해 독성이 강하며, 장시간 물에 담그는 등의 적절한 독 제거 처리를 하지 않으면 중독된다.

; 덩굴별꽃속

: 덩굴별꽃

; 갯완두속

: 해변완두

; 야생콩속

: 야생콩 등을 산나물로 소비한다.

; 자귀나무아과 잠두속

: 잠두(캐롭)

; 미모사아과 파르키아속

: 나사돌콩나무

: 넓은잎돌콩나무

; 미모사아과 잉가속

: 잉가 에두리스

; 콩과 식물이지만, “종자(콩)” 이외가 이용되는 것

: 히카마(멕시코감자속), 자단·자단목(자단속), 갈퀴나물(갈퀴나물속), 토끼풀(토끼풀속), 자주개자리(자주개자리속), 등나무(등나무속), 칡(칡속), 클로버·알팔파(클로버속), 아라비아검(아카시아속), 타마린드(타마린드속), 호도이모(호도이모속), 미모사(미모사속), 로이보스(로이보스속), 차즈기(차즈기속), 감초(감초속) 등.

; 콩과 이외의 식물의 종자로 보통 콩이라고 불리는 것

: 커피콩(꼭두서니과), 카카오콩(아욱과), 멕시코토비마메(대극과) 등.

5. 생산

콩은 완두콩과 가까운 친척이지만, 따뜻한 온도에서 자라는 여름 작물이다. 콩과 식물은 질소 고정 능력이 있어 대부분의 식물보다 비료가 덜 필요하다. 파종부터 수확까지는 보통 55~60일이 걸린다.[25] 꼬투리가 익으면 노랗게 변하고 말라붙으며, 안에 있는 콩은 녹색에서 익은 색깔로 변한다. 많은 콩은 "콩 울타리"나 막대기와 같은 외부 지지대가 필요한 덩굴식물이다. 아메리카 원주민들은 옥수수와 호박과 함께 재배했는데, 키 큰 옥수수 줄기가 콩의 지지대 역할을 했다.[26] 최근에는 지지대가 필요 없고 모든 꼬투리가 동시에 생산되는 상업용 "관목콩"이 개발되었다.[27]

콩은 인류의 농경 문명에서 곡물과 마찬가지로 오랫동안 재배되어 온 역사를 가지고 있다. 현재 100개국 이상에서 재배되고 있으며, 식용 콩 중 가장 많은 생산량을 자랑하는 강낭콩은 멕시코에서 기원전 4000년경의 것이 발견되었으며, 메소아메리카가 원산지로 여겨진다. 2012년 게놈 분석 결과 메소아메리카가 원산지이며 1만 1천 년 전에 메소아메리카 재배종과 남미 재배종으로 분화되었다는 보고가 있었다.[60] 이후 남북 아메리카 대륙으로 퍼져나갔고, 스페인의 아메리카 대륙 진출 이후 "구대륙"에 소개되었다. 땅콩은 파라과이 주변 볼리비아, 브라질, 아르헨티나에 둘러싸인 지역이 원산지로 생각되며,[61] 페루의 유적에서 약 7600년 전의 땅콩이 발견되었다.[62] 땅콩은 스페인 사람들이 도착하기 전에 메소아메리카로 전해졌다. 이후 스페인과 포르투갈에 의해 세계로 퍼져나갔다.

완두콩, 렌틸콩은 메소포타미아 주변의 서아시아가 원산지로 생각되며, 터키의 기원전 5500년경 유적에서 발견된 것 외에도 그 이전의 투르키스탄 유적에서도 발견되었다. 풋콩은 북아프리카 또는 메소포타미아가 원산지로 생각되며, 메소포타미아에서는 기원전 2~3천 년경에 재배가 시작되었다. 병아리콩은 히말라야 서부에서 서남아시아에 걸친 지역이 원산지로 생각되며, 이들 콩은 고대에 육로를 통해 각지로 전파되었다.[63]

콩은 중국이 원산지이며, 고대부터 일본을 포함한 동아시아, 동남아시아로 전파되었지만, 세계적인 전파는 늦어 유럽에는 18세기에, 아메리카 대륙에는 19세기에 소개되었다. 현재 미국, 브라질, 아르헨티나는 콩의 주요 생산국이지만, 콩의 생산은 20세기에 들어와 사료 작물로 재배되기 시작한 것이다.[64]

유엔 총회는 2016년을 국제 콩의 해(International Year of Pulses영어, 약칭: '''IYP 2016''')로 지정하여 지속 가능한 농업 생산을 위해 콩류의 사용을 장려하게 되었다.[65]

콩은 다른 작물에 비해 더위와 추위에 강하고, 비 등 성장에 필요한 수분을 많이 필요로 하지 않는다. 이 때문에 쌀이나 밀을 재배할 수 없는 건조지대나 냉대 지역에서 재배가 활발하다. 콩과 식물은 뿌리에 질소고정을 하는 뿌리혹박테리아가 공생하고 있기 때문에, 콩과 이외의 작물을 재배한 후 토양에서 손실된 질소를 보충하기 위해 콩을 윤작하는 경우가 많으며, 화학비료를 사용하지 않는 유기농업에서는 특히 중요하다.

콩은 구형 또는 구형이 납작해진 형태의 종자와, 그것을 여러 개 개별적으로 감싸는 꼬투리(과피에 해당)로 이루어지며, 종류에 따라 종자 부분만 먹는 작물과 꼬투리째 먹는 작물이 있다. 미숙과인 강낭콩, 완두콩, 완두 등은 FAO에서는 채소로 집계하고 있으며,[83] 생산량 통계에는 포함되지 않는다. 콩은 양질의 식량 자원이며, 또한 수자원을 그다지 필요로 하지 않기 때문에, 곡창지대에서의 경작 면적도 주식 곡물이나 면화 등 섬유 원료와 함께 넓은 경향이 있다.

콩은 인류에게 고대부터 주식인 곡류를 보완하는 중요한 식량이었지만, 최근 식생활의 다양화, 풍족화에 따라 대부분의 식재료의 1인당 소비량이 증가하고 있는 가운데, 감자, 카사바 등의 근채류(이모류)와 함께 콩류의 소비량은 감소 추세에 있다. 국제연합식량농업기구(FAO)의 집계에 따르면, 1961년부터 2009년까지 식물성 식량의 1인 1일당 공급량은 34% 증가했지만, 이모류는 21%, 콩류(대두, 땅콩 제외)는 31% 감소했다. 유량작물인 대두의 직접 식용(대두유 제외)은 4g으로 변동 없고, 땅콩(식용유 제외)은 2g에서 4g으로 증가했다.[84] 콩류 생산은 1961년 경작 면적 6401만 헥타르, 수확량 4078만 톤에서 2011년 7807만 헥타르, 6784만 톤으로 증가했지만, 세계 인구는 약 2.3배 증가하여 1인당 생산량은 감소했다. 2011년 생산량이 많은 콩은 강낭콩(2325만 톤), 병아리콩(1162만 톤), 건조 완두(956만 톤), 서리태(493만 톤), 렌틸콩(441만 톤), 팥(441만 톤), 풋콩(403만 톤) 등이다.[84]

유량작물인 대두와 땅콩은 된장이나 간장 등 가공용을 포함한 직접 식용 소비도 있지만,[85] 압착유 용도에 비해 적다. 2009년 대두 생산량은 2억 2318만 톤이었지만, 약 2억 톤은 주로 압착유용 가공용이며, 직접 식용은 4.9%(1083만 톤)에 불과하다. 대두유 식용(2251만 톤)을 포함해도 총 생산량의 14%(3334만 톤)에 불과하다. 대두는 유량작물 중 함유율이 약 20%로 낮고, 대량의 찌꺼기(탈지대두)가 발생하지만, "찌꺼기"라고 부르기에는 부적절할 정도로 많은 단백질과 탄수화물을 포함하고 있어 사료로 사용된다. 사료로 소비된 탈지대두·전립대두·대두유는 1억 5838만 톤(총 생산량의 68%)으로, 대두는 유량작물이라기보다는 사료작물이다.[84] 땅콩의 경우 인간의 식용률이 대두보다 높아, 총 공급량(깐 땅콩 환산) 2563만 톤 중 압착유용은 52%(1341만 톤), 직접 식용은 36%(916만 톤)이다. 땅콩기름 식용(433만 톤)을 포함하면 53%(1348만 톤)가 식용으로 사용된다. 사료용은 27%(681만 톤)이었다.[84]

식용 콩(대두, 땅콩 제외)은 165개국에서 식용으로 사용되며, 1인 1일당 콩 공급량 세계 평균은 1961년 26g에서 1974년 18g으로 감소한 후 정체 상태이다. 일본은 1960년대 10g 전후에서 1977년 5g으로 감소한 후 4~6g을 유지하며, 세계 131위이다. 2011년 콩 소비량이 많은 국가는 니제르(96g/인/일), 르완다(82g), 아랍에미리트(66g) 등이며, 30g/인/일 이상인 국가에 아프리카, 중남미, 아시아 개발도상국이 포함된다. 예외적으로 페이조아다로 알려진 브라질(46g), 터키(37g), 캐나다(31g)가 상위에 있다. 일본(5.0g/인/일)과 같이 식용 콩 소비량이 적은 국가로는 영국(6.6g), 프랑스(5.5g), 러시아(5.0g), 한국(3.8g), 중국(3.6g), 독일(2.8g) 등이 있다. 일본보다 콩 소비량이 많은 국가로는 캐나다(31g) 외에 스페인(24g), 이탈리아(13g), 오스트레일리아(11g), 미국(8.8g) 등이 있다.

대두를 압착유 외 식용(가공용 포함)으로 사용하는 국가는 59개국이며, 세계 평균은 4g/인/일이다. 타이완(46g), 한국(22g), 일본(20g) 등이 많다. 땅콩은 145개국에서 식용으로 사용되며, 세계 평균은 4g/인/일(2009년)이다. 차드(39g/인/일), 부르키나파소(34g/인/일) 등이 많고, 다른 아프리카 국가에서 10g/인/일 전후, 미국(9g/인/일), 중국·인도네시아·미얀마·캐나다 등은 7g/인/일이다. 일본은 2g/인/일이다.[84] 일본, 중국, 한국은 대두를 대량으로 식용 소비하지만, 다른 콩류(팥 포함) 소비는 적다는 특징이 있다.

일본의 1961년 생산량 37만 톤은 세계 15위였다. 대부분이 강낭콩이었지만, 최근에는 강낭콩 생산량이 2만 톤 전후이며, 팥이 가장 많은 생산 품종으로 6~9만 톤을 유지하고 있다. 팥의 4분의 3, 강낭콩의 9할은 홋카이도에서 생산된다.[86] '''콩'''은 일본 내 공급량에서 가장 많은 비중을 차지하는 콩이다. 2009년 일본 내 공급량은 366만 톤이며, 일본 내 생산량은 23만 톤으로 자급률은 6.3%이다. 하지만 콩과 소량의 콩기름 외에도 192만 톤의 탈지대두를 사료용으로 수입하고 있다. 탈지대두 수입까지 고려하면 자급률은 4.1%까지 떨어진다.[84] 일본의 콩과 땅콩을 제외한 '''두류'''의 수입량은 약 10만 톤이며, 일본의 두류 식량 자급률은 약 40%이다.

- 팥: 2004년 기준 자급률 68% (국산 9만 1천 톤, 수입 3만 3천 톤 - 대부분 중국산).[82]

- 강낭콩: 자급률 31% (국산 2만 7천 톤, 수입 4만 1천 톤).[82]

- 완두콩: 자급률 4% (수입량 1만 6천 톤 - 주로 캐나다, 영국, 중국).[82]

- 풋콩: 자급률 1% (수입량 7882톤 - 대부분 중국산).[82]

그 외 다른 콩류는 일본 내 생산 및 수입량 모두 미미하다.

5. 1. 세계

FAO는 콩과 식물의 생산량 데이터를 다음 세 가지 범주로 발표한다.[28]- 건조 두류: 콩과 식물의 모든 성숙하고 건조된 종자 (대두와 땅콩 제외)

- 유지종자: 대두와 땅콩

- 신선 채소: 콩과 식물의 미성숙한 녹색 신선 과일

다음은 FAO 데이터의 요약이다.[28]

건조 콩(''Phaseolus'' spp)[31] 생산 1위는 인도이며, 미얀마(버마)와 브라질이 그 뒤를 잇는다. 아프리카에서는 탄자니아가 가장 중요한 생산국이다.[32]

전 세계 170여 개국에서 다양한 식용 콩이 생산되며, 총 생산량은 8,897만 톤이다. "콩류" 생산량은 채식 위주의 식생활을 하는 인도에서 특히 많아, 2001년 이후 2배 증가한 2,567만 톤(세계 점유율 28.9%)을 기록했다. 2위 이하는 중국(479만 톤), 캐나다(433만 톤), 러시아(384만 톤), 호주(377만 톤) 순으로 큰 차이를 보인다.[84]

콩은 고대부터 인류에게 주식인 곡류를 보완하는 중요한 식량이었다. 그러나 최근 식생활 다양화와 풍족화로 인해 감자, 카사바 등 근채류(이모류)와 함께 콩류 소비량은 감소 추세에 있다. 국제연합식량농업기구(FAO)에 따르면, 1961년부터 2009년까지 식물성 식량의 1인 1일당 공급량은 34% 증가했지만, 이모류는 21%, 콩류(대두, 땅콩 제외)는 31% 감소했다. 유량작물인 대두의 직접 식용(대두유 제외)은 4g으로 변동 없고, 땅콩(식용유 제외)은 2g에서 4g으로 증가했다.[84]

1961년 경작 면적 6401만 헥타르, 수확량 4078만 톤이었던 콩류 생산량은 2011년 7807만 헥타르, 6784만 톤으로 증가했다. 그러나 같은 기간 세계 인구는 약 2.3배 증가하여 1인당 생산량은 감소했다. 2011년 생산량이 많은 콩은 강낭콩(2325만 톤), 병아리콩(1162만 톤), 건조 완두(956만 톤), 서리태(493만 톤), 렌틸콩(441만 톤), 팥(441만 톤), 풋콩(403만 톤) 등이다.[84]

대두와 땅콩은 된장, 간장 등 가공용을 포함한 직접 식용 소비도 있지만,[85] 압착유 용도에 비해 적다. 2009년 대두 생산량은 2억 2318만 톤으로 콩류와는 규모가 다르지만, 약 2억 톤은 주로 압착유용 가공용이고, 직접 식용은 4.9%(1083만 톤)에 불과하다. 대두유 식용(2251만 톤)을 포함해도 총 생산량의 14%(3334만 톤)에 불과하다. 대두는 유량작물 중 함유율이 약 20%로 낮고, 대량의 찌꺼기(탈지대두)가 발생하지만, "찌꺼기"라고 부르기에는 부적절할 정도로 많은 단백질과 탄수화물을 포함하고 있어 사료로 사용된다. 사료로 소비된 탈지대두·전립대두·대두유는 1억 5838만 톤으로 총 생산량의 68%를 차지하며, 중량으로 보면 대두는 유량작물이라기보다는 사료작물이다.[84]

땅콩은 인간의 식용률이 대두보다 높아, 총 공급량(깐 땅콩 환산) 2563만 톤 중 압착유용은 52%(1341만 톤), 직접 식용은 36%(916만 톤)이다. 땅콩기름 식용(433만 톤)을 포함하면 53%(1348만 톤)가 식용으로 사용된다. 사료용은 27%(681만 톤)이다.[84] 대두와 땅콩은 대부분 압착유용이므로 다른 콩류와 별도로 집계되지만, 대두의 직접 식용은 강낭콩, 병아리콩 다음으로 많고, 땅콩도 완두 다음으로 많다.

식용 콩(대두, 땅콩 제외)은 165개국에서 식용으로 사용되며, 1인 1일당 콩 공급량 세계 평균은 1961년 26g에서 1974년 18g으로 감소한 후 정체 상태이다. 일본은 1960년대 10g 전후에서 1977년 5g으로 감소한 후 4~6g을 유지하며, 세계 131위이다. 콩 소비량이 많은 국가에서는 1인 1일 수십 그램으로 일본의 10배에 가까운 소비량을 보인다.[84]

2011년 콩 소비량이 많은 국가는 니제르(96g/인/일), 르완다(82g), 아랍에미리트(66g), 카메룬(56g), 니카라과(55g), 아이티(54g), 탄자니아(53g), 에티오피아(51g), 쿠바(51g) 등이다. 30g/인/일 이상인 국가에는 아프리카, 중남미, 아시아 개발도상국이 포함된다. 예외적으로 페이조아다로 알려진 브라질(46g), 터키(37g), 캐나다(31g)가 상위에 있다. 프리홀이 주식인 멕시코는 2010년까지 30g 이상이었으나, 2011년에는 25g으로 감소했다.

일본(5.0g/인/일)과 같이 식용 콩 소비량이 적은 국가로는 영국(6.6g, 2010년 8.13g), 프랑스(5.5g), 러시아(5.0g), 한국(3.8g, 예부터 적음), 중국(3.6g, 1961년 30g), 독일(2.8g) 등이 있다.

일본보다 콩 소비량이 많은 국가로는 캐나다(31g) 외에 스페인(24g), 이탈리아(13g), 오스트레일리아(11g), 미국(8.8g, 2010년 11.1g) 등이 있다.

대두를 압착유 외 식용(가공용 포함)으로 사용하는 국가는 59개국이며, 세계 평균은 4g/인/일이다. 타이완(46g), 한국(22g), 일본(20g), 쿠바(15g), 잠비아(15g), 베트남(12g), 브라질·중국·캄보디아(10g) 등이 많다. 쿠바, 잠비아, 베트남은 2001년 1g 전후였으나 최근 소비가 급증했다.

땅콩은 145개국에서 식용으로 사용되며, 세계 평균은 4g/인/일(2009년)이다. 차드(39g/인/일), 부르키나파소(34g/인/일), 가봉(21g/인/일) 등이 많고, 다른 아프리카 국가에서 10g/인/일 전후, 미국(9g/인/일), 중국·인도네시아·미얀마·캐나다 등은 7g/인/일이다. 일본은 2g/인/일이다.[84]

일본, 중국, 한국은 대두를 대량으로 식용 소비하지만, 다른 콩류(팥 포함) 소비는 적다는 특징이 있다.

5. 2. 한국

주어진 원본에는 '두류'에 대한 한국의 정보가 명시적으로 포함되어 있지 않아 이 섹션에는 내용을 추가할 수 없다. 따라서 원문의 내용을 바탕으로 일본의 두류 생산 및 소비 현황을 간략하게 정리하면 다음과 같다.일본은 1961년 콩 생산량 세계 15위였으나, 현재는 팥 생산량이 가장 많고 홋카이도에서 주로 생산된다.[86] 콩은 일본 내 공급량이 가장 많지만 자급률은 낮다.[84]

일본의 콩과 땅콩을 제외한 두류 수입량은 약 10만 톤, 자급률은 약 40%이다. 강낭콩류는 미국, 중국, 캐나다, 미얀마에서, 팥은 중국에서, 완두콩은 캐나다, 영국에서, 풋콩은 중국에서 주로 수입한다.[82]

- 팥: 2004년 기준 자급률 68% (국산 9만 1천 톤, 수입 3만 3천 톤 - 대부분 중국산).[82]

- 강낭콩: 자급률 31% (국산 2만 7천 톤, 수입 4만 1천 톤).[82]

- 완두콩: 자급률 4% (수입량 1만 6천 톤 - 주로 캐나다, 영국, 중국).[82]

- 풋콩: 자급률 1% (수입량 7882톤 - 대부분 중국산).[82]

그 외 다른 콩류는 국내 생산 및 수입량 모두 미미하다.

6. 영양

두류는 다른 식물의 씨앗보다 크고 영양이 풍부하여, 인간을 포함한 많은 동물에게 중요한 식량이 되고 있다.[53] 고대부터 세계 각지에서 다양한 콩이 재배되어 왔으며, 다른 곡물에 비해 물을 필요로 하지 않아 재배 적응 지역도 넓다. 또한 단단한 껍질을 가지고 있어 수확 후 건조시켜도 깨지지 않고 곰팡이나 곤충에 의한 피해도 적어 저장·보존이 용이하다.[84]

콩은 탄수화물, 식이섬유, 단백질[98]이 풍부하여, 주로 탄수화물인 주식(곡물)을 보완하는 식품이다. 육류 소비가 적은 지역에서는 중요한 단백질 공급원이 되며, 식이섬유 함량이 높아 장 건강과 생활 습관병 예방에도 도움을 준다. 대부분의 콩은 지질 함량이 적지만, 땅콩과 콩은 지질 함량이 높아 주로 압착유용으로 생산된다.

하버드대학교 의과대학의 역학 조사에 따르면, 과일, 채소, 콩류를 많이 섭취하는 사람은 그렇지 않은 사람보다 COVID-19 감염 위험이 9%, 중증화될 위험이 41% 낮았다.[99]

2R,5R-비스(디히드록시메틸)-3R,4R-디히드록시피롤리딘을 함유한 콩과 식물은 혈당치 상승을 억제하는 α-글루코시다아제 저해 작용을 하며,[100] 팥, 강낭콩, 코클리오토, 녹두, 검정콩 순으로 활성이 높다는 연구 결과가 있다.[101]

7. 이용

콩은 다른 식물의 씨앗보다 크고 영양이 풍부하여, 인간을 포함한 많은 동물에게 중요한 식량이 되고 있다. 다양한 콩이 고대부터 세계 각지에서 재배되어 왔으며, 다른 곡물에 비해 물을 필요로 하지 않아 재배 적응 지역도 광범위하다. 단단한 껍질을 가지고 있어 수확 후 건조시켜도 깨지지 않고 곰팡이나 곤충에 의한 피해도 받기 어렵다는 등 저장·보존 면에서 장점이 있다. 현재까지도 각국에서 콩 요리와 콩 가공식품이 이용되고 있다. 반면, 대부분이 탄수화물인 쌀, 밀, 옥수수나 감자류 등과 비교하면 맛이 강하고 단위 면적당 수확량이 적으며 조리 시간이 오래 걸리는 등의 이유로 콩을 주식으로 하는 민족은 적지만, 고영양 식품으로서 주식인 곡물이나 감자류에 이어 중요한 식재료가 되고 있다.

식용 콩뿐만 아니라 콩과 식물의 종자 전반은 일반적으로 유독 단백질을 함유하고 있어 날것으로 먹을 수 없다. 따라서 충분히 가열하여 유독 단백질을 불활성화시키는 독 제거 처리가 필요하다. 독성이 더 강한 종자나 단백질 이외의 독소가 포함된 종자의 경우에는 장기간 물에 담그는 독 제거 작업도 이루어진다. 부적절한 독 제거 처리 및 조리는 금작화 중독(en:Lupin poisoning)이나 2006년 텔레비전 프로그램에서 새로운 다이어트 방법으로 소개되면서 발생한 “흰강낭콩 식중독 사건”과 같은 식중독을 일으킬 수 있다.[92][93] 풋콩에는 풋콩 중독이라고 불리는 것이 있는데, 이것은 조리 여부와 관계없이 유전적 체질(포도당-6-인산 탈수소효소 결핍증)에 의한 것으로 생각된다.[94]

콩류는 옥수수, 쌀, 보리 및 뿌리채소와 같은 주식의 위치에는 있지 않지만, 주식으로 부족한 영양소를 잘 보충하기 때문에 중요한 식재료이며, 콩 요리도 다양하다.

경제적인 이유로 동물성 단백질을 얻기 어려운 사람들이나, 채식주의 등 신념적으로 동물성 단백질 섭취를 피하는 사람들에게 콩은 매우 중요한 단백질 공급원이다. 인도처럼 힌두교 교리로 인해 채식을 하는 나라에서는 고영양가의 콩이 귀중하다. 콩 유래 단백질은 저콜레스테롤이며 필수 아미노산을 균형 있게 함유하고 있기 때문에, 건강상의 이유 등으로 고단백·저콜레스테롤 식사를 원하는 사람들에게는 건강식품의 범주에서 콩을 원료로 한 제품이 많이 유통되고 있다. 여기에는 베지 버거, 토퍼키, 대만 소식과 같이, 먹는 만족감에도 배려된 가공식품도 있다.

단백질 공급원으로는 육류, 유제품, 계란 등의 동물성 식품이 떠오르지만, 2009년 세계 평균 1인 1일당 79.3그램의 단백질 공급 중 61%는 식물성 식품에서였다. 국가별로 보면, 중국은 93.8그램 중 61%, 인도는 56.6그램 중 80%, 미국은 112.9그램 중 36%, 일본은 89.6그램 중 44%가 식물성 식품에서 공급되었다.[84] 이는 공급 기준이며, 동물성 식품은 신선 식품이므로 보존성이 나빠 유통 가공 단계에서 식용 콩보다 손실 및 폐기율이 높아 소비(섭취) 기준에서는 식물성 식품의 비율이 더 높아진다.

“일본인의 식사 섭취 기준(2010년판)”에서는 단백질 섭취 권장량을 성인 남성은 60그램, 성인 여성은 50그램으로 하고 있다.[95] 인도는 다른 나라와 비교하여 단백질 공급량이 적지만, 거의 이 권장량 수준이며, 일본을 포함한 다른 나라에서는 권장량 이상이 공급되고 있다. 공급량과 섭취(소비)량은 같지 않다는 점에 유의해야 하며, 공급량의 몇 퍼센트는 폐기된다. 일본의 1961년 단백질 공급량은 74그램으로 67%가 식물성 식품에서였지만, 1970년대에 약 반반이 되었고 현재에 이르고 있다. 유사한 식생활 변화가 중국에서 진행 중이며, 육류 소비가 확대되고 있다. 이러한 육류 수요는 간접적으로 사료 작물의 수요가 되어 곡류와 콩류에 대한 수요가 확대되고 있다.[96]

식용 콩(대두, 땅콩 제외)은 165개국에서 식용으로 사용되고 있으며, 1인 1일당 콩 공급량 세계 평균은 1961년에는 26g이었으나, 1960년대·70년대에 점차 감소하여 1974년에 18g이 된 이후로는 정체 상태이다. 일본의 경우 1960년대에는 10g 전후였으나, 70년대에 감소하기 시작(식문화 변화)하여 1977년에 5g이 된 이후로는 4~6g으로 유지되고 있다. 일본의 5g/인/일은 세계에서 131위이다. 콩 소비량이 많은 국가에서는 1인 1일 수십 그램으로, 일본의 10배에 가까운 소비량을 보인다.[84]

2011년 콩 소비량이 많은 국가는 니제르(96g/인/일), 르완다 82g, 아랍에미리트 66g, 카메룬 56g, 니카라과 55g, 아이티 54g, 탄자니아 53g, 에티오피아 51g, 쿠바 51g 등이다. 30g/인/일 이상인 국가에는 아프리카, 중남미, 아시아의 개발도상국이 포함되어 있다. 예외적으로 페이조아다로 알려진 브라질 46g, 터키 37g, 캐나다 31g이 상위에 있다. 프리홀이 주식인 멕시코는 2010년까지는 30g 이상이었으나, 2011년에는 25g으로 감소하였다.

일본(5.0g/인/일)과 같이 식용 콩 소비량이 적은 국가에는 영국 6.6g(2010년 8.13g), 프랑스 5.5g, 러시아 5.0g, 한국 3.8g(예부터 적음), 중국 3.6g(1961년 30g), 독일 2.8g 등이 있다. 일본보다 많은 국가로는 캐나다 31g, 스페인 24g, 이탈리아 13g, 오스트레일리아 11g, 미국 8.8g(2010년 11.1g) 등이 있다.

대두를 압착유 이외 식용(가공용 포함)으로 사용하는 국가는 59개국이며, 세계 평균이 4g/인/일이다. 타이완 46g, 한국 22g, 일본 20g, 쿠바 15g, 잠비아 15g, 베트남 12g, 브라질·중국·캄보디아가 10g으로 많은 편이다. 쿠바·잠비아·베트남은 2001년에는 1g 전후였으나, 최근 소비가 급증하고 있다.

땅콩은 145개국에서 식용으로 사용되고 있으며, 세계 평균이 4g/인/일(2009년)이다. 차드 39g/인/일, 부르키나파소 34g/인/일, 가봉 21g/인/일이며, 다른 아프리카 국가에서 10g/인/일 전후, 미국 9g/인/일, 중국·인도네시아·미얀마·캐나다 등이 7g/인/일이었다. 일본은 2g/인/일이었다.[84]

일본, 중국, 한국의 특징은 대두를 대량으로 식용 소비하지만 다른 콩류(팥 포함)의 소비는 적다는 점이다. 일본 콩류의 자급률이 약 40%라고 하지만, 이것은 소비량이 적은 「콩류」에 대한 것이며, 대두에 관해서는 총 수요(유지용 71%·식용 24%)에 대한 자급률은 5~6%에 불과하다. 식용 용도별 대두 자급률을 보더라도 두부 25%, 낫토 19%, 된장·간장은 9%에 불과하다. 조림이나 반찬은 국산 사용률이 높아 84%이다.[97]

7. 1. 조리법

콩은 일반적으로 유독 단백질을 포함하고 있어 생으로 먹으면 중독된다.[92][93] 따라서 콩을 먹기 위해서는 가열하여 유독 단백질을 변성·불활성화하는 과정이 필수적이다.가장 일반적인 조리법은 콩을 물에 삶아 부드럽게 만들고 독을 제거한 후, 양념하여 조리하는 것이다. 이 방법은 독성이 강한 콩을 포함한 모든 콩에 효과적이며, 세계의 전통적인 콩 요리에는 조림이 많다.

다른 채소와 달리 콩류는 녹말 알갱이와 배젖의 세포벽에 물을 흡수시켜 부드럽게 만들어야 한다. 완두콩과 같은 생콩은 수분을 많이 함유하고 있어 빨리 익지만, 흰 강낭콩과 같은 건조콩은 물이 잘 스며들지 않아 조리 시간이 1~2시간 걸린다. 콩류는 오랫동안 삶아야 하기 때문에 물의 양이 많을수록 색소, 풍미, 영양소의 손실이 커진다. 따라서 콩을 삶을 때는 물의 양을 최소한으로 하고, 끓지 않을 정도의 온도로 삶는 것이 좋다.

콩을 삶을 때 경수를 사용하면 칼슘과 마그네슘이 작용하여 세포벽이 단단해진다. 삶는 국물에 조미료를 넣어 끓일 때 국물이 산성이면 세포벽 내의 펙틴을 안정시켜 부드럽기 어렵고, 알칼리성이면 오히려 부드러워지기 쉽다. 설탕을 넣으면 세포벽의 구조를 강화하고 녹말의 팽창을 방지한다.

조리 시간을 단축하는 방법으로는, 미리 물에 오랫동안 담가 콩에 충분히 수분을 흡수시키는 방법이 있다. 중간 크기의 콩은 2시간 담그면 최대 흡수 용량의 50%, 10~12시간 담그면 100%에 달한다. 끓는 물에 2~3분 삶은 후 찬물에 담가도 2~3시간 안에 100% 흡수 상태가 된다. 소금물이나 중탄산나트륨 용액과 같은 알칼리성 물에 담그면 시간을 최대 75%까지 단축할 수 있지만, 양에 따라 풍미나 식감이 달라질 수 있다. 압력솥을 사용하는 것도 시간을 단축하는 방법이다.

비교적 독성이 적은 콩은 볶아서 먹을 수도 있다. 땅콩은 기름기가 많으므로 볶지만, 콩이나 병아리콩은 물에 불린 후 볶는다. 안데스 고지에서 재배되는 누냐(nuna)라는 콩은 볶으면 팝콘처럼 톡 터진다.

7. 2. 콩을 이용한 요리

콩은 다른 식물의 씨앗보다 크고 영양이 풍부하여, 인간을 포함한 많은 동물에게 중요한 식량이 되고 있다.[53] 다양한 콩이 고대부터 세계 각지에서 재배되어 왔으며, 다른 곡물에 비해 물을 필요로 하지 않아 재배 적응 지역도 광범위하다. 또한 단단한 껍질을 가지고 있어 수확 후 건조시켜도 깨지지 않고 곰팡이나 곤충에 의한 피해도 받기 어렵다는 등 저장·보존 면에서 장점이 있다.[53] 현재까지도 각국에서 콩 요리와 콩 가공식품이 이용되고 있다.콩류는 옥수수, 쌀, 보리 및 뿌리채소와 같은 주식의 위치에는 있지 않지만, 주식으로 부족한 영양소를 잘 보충하기 때문에 중요한 식재료이며, 콩 요리도 다양하다. 경제적인 이유로 동물성 단백질을 얻기 어려운 사람들이나, 채식주의 등 신념적으로 동물성 단백질의 섭취를 피하는 사람들에게는 매우 중요한 단백질 공급원이다.

비교적 독성이 적은 콩은 볶아서 먹을 수도 있다. 땅콩은 기름기가 많으므로 볶지만, 콩이나 병아리콩은 물에 불린 후 볶는다. 안데스 고지에서 재배되고 있는 누냐(nuna)라는 콩은 볶으면 팝콘처럼 톡 터진다.

- '''강낭콩'''

:: 소비량이 가장 많은 식용 콩이며, 가장 많은 국가에서 소비된다.

:: 프리홀레스 - 라틴 아메리카 요리.

:: 페이조아다(리마콩, 풋콩도) - 브라질 등 포르투갈어권 요리.

:: 칠리 콘 카르네 - 텍스-멕스 요리.

:: 파바다 - 스페인 요리 중 하나.

:: 카술레 - 프랑스 요리 중 하나.

:: 베이크드 빈즈 - 영국 요리, 미국 요리. 달콤한 맛이 나지만, 일본의 삶은 콩 1컵과 설탕 0.83컵 정도로 달지는 않으며,[103] 콩 1컵과 설탕 1/8컵, 소금 티스푼 1개의 짭짤한 맛이 난다.[104]

:: 아톨레(Atole) - 멕시코에서 중앙아메리카에 걸쳐 옥수수나 콩으로 만든 죽과 같은 달콤한 음료.

- '''병아리콩'''

:: 두 번째로 소비량이 많은 콩이지만, 소비 지역은 남부에서 서아시아에 걸쳐 많다.

:: 팔라펠(소야콩도) - 서아시아 요리.

:: 후무스 - 서아시아에서 동지중해 연안 요리.

:: 파코라 - 인도 요리 중 하나.

- '''콩'''

:: 콩은 세계적으로는 유지 작물이지만, 동아시아에서는 중요한 식용 콩이기도 하다. 미숙과(풋콩)이나 완숙과가 식용으로 사용되며, 된장, 간장, 두부, 낫토 등 다양한 식품으로 가공되기도 한다. 자세한 내용은 콩#다양한 콩 가공식품 및 두부#두부 요리를 참조.

- '''완두콩'''

:: en:Pea_soup 으깬 완두콩의 진한 수프[105]는 남유럽에서 북유럽에 걸쳐 각지에서 콩 수프의 대표적인 음식 중 하나이다.

::: 에르텐소프 - 네덜란드 요리

::: fr:Soupe aux pois - 프랑스 요리

::: 매시피 - 영국 요리

:: 인도 요리의 달

- '''땅콩'''

:: 지마미두부 - 오키나와 요리 중 하나.

:: 땅콩버터

- '''풋콩'''

:: 나이지리아와 니제르 등 아프리카 대륙에서 생산과 소비가 확대되고 있다. 1961년부터 2021년에 걸쳐 총생산량이 10배, 1인당 공급량이 4배가 되었다.

:: Lobia Ka Salan 풋콩 카레 - 인도 요리.

:: black-eyed pea 삶은 콩 요리.

:: 팥 앙금, 단팥죽 등

:: 녹두 당면, 숙주나물(콩도)

- '''렌틸콩'''

:: 콩의 납작한 모양 때문에 물에 불릴 필요도, 데칠 필요도 없으며,[106] 삶는 시간도 20~30분으로 짧다.[107] 1인당 생산량이 증가하고 있는 콩으로, 1961년부터 2021년에 걸쳐 1인당 공급량이 2배가 되었다.

:: 코샤리 - 이집트 요리 중 하나.

:: 달(강낭콩도) - 인도 요리 중 하나.

:: 파파드(병아리콩도) - 인도의 납작한 빵 중 하나.

- '''검정 강낭콩'''

:: 삼바르 - 인도 요리 중 하나.

:: 라쌈 - 인도 요리 중 하나.

- '''소야콩'''

:: 씨앗 껍질이 두껍고 단단하기 때문에 알칼리성 물에 삶아 껍질을 제거하고 먹는 경우가 많다.

:: 두반장 - 사천 요리 중 하나.

:: 팔라펠 - 서아시아 요리 중 하나.

:: 풀(Ful medames) - 이집트[108]·수단 요리.

:: Judd mat Gaardebounen - 룩셈부르크 요리

:: Michirones - 스페인 요리

- '''기타'''

:: 강낭콩 조림

:: 달바트 - 콩 스프가 곁들여진 네팔의 정식.

:: 초렌트

8. 기타

- 콩과 식물 이외에도 둥근 작은 씨앗을 콩이라고 부르는 경우가 있는데, 예를 들어 커피콩(꼭두서니과)[109], 카카오콩(판야과)[110] 등이 있다.

- 콩은 접두어로 쓰여 주로 규모가 작거나 어린아이임을 나타낸다. 예를 들어 콩전구, 소형 태풍, 콩기관차, 소형 전차는 작은 규모를, 콩검객, 콩기자 등은 어린아이임을 뜻한다. 곤충 등의 일본어 이름(애기사슴벌레 등)에도 자주 사용된다.

- '콩'은 소심하거나 섬세한 성격을 나타내기도 한다. 하지만 “まめ(mame)”라고 쓰면 부지런하거나 끈기 있는 등의 의미가 있으며, “豆(mame)”라는 단어로 표현되는 것과는 다소 다르다.

- 땅콩을 메밀가루 반죽으로 싸서 구운 과자는 중년 남성들 사이에서 “콩”이라고 불리는 경우가 많다.

- 사마귀도 “마메(mame)”라고 읽지만, 크기나 모양이 콩과 비슷하다. 콩은 비교적 흔한 식재료이기 때문에, 일반적인 크기 비교나 모양의 형용사로도 사용된다. 예를 들어 연고의 사용 적정량을 나타낼 때 “팥알만큼”이라고 표현하거나, 콩팥의 모양을 가리켜 콩팥 모양이라고 한다. 영어에는 직역하면 “콩팥콩”이 되는 “''Kidney Bean''”이라는 콩이 있다. 광학 부품인 “렌즈”라는 명칭은 렌즈콩과 모양이 비슷한 데서 유래했다.

- 상식

- 콩탄

- 두단 - 아카오 요시오(赤尾好夫)의 「영어 기본 단어집」(ISBN 코드: 9784010312223)의 속칭.

- 「콩을 볶으니 꽃이 핀다」 - 있을 수 없는 일이 일어나는 것, 쇠퇴했던 것이 부활하는 것을 비유하는 말.

- 「콩을 심었더니 피가 나다」 - 기대했던 결과를 얻지 못하는 것.

- 「콩을 삶는데 콩깍지를 태운다」 - 위의 조식(曹植)이 형인 문제](曹丕)로부터 어려운 문제를 받았다는

참조

[1]

웹사이트

Beans and peas are unique foods ChooseMyPlate

https://www.choosemy[...]

2020-01-24

[2]

웹사이트

How to Cook Beans

https://cooking.nyti[...]

2020-01-03

[3]

웹사이트

bean (n.)

https://www.etymonli[...]

2024-11-27

[4]

서적

The American Heritage Dictionary of the English Language

https://ahdictionary[...]

Houghton Mifflin Harcourt

2016-05-03

[5]

웹사이트

Definition And Classification Of Commodities (See Chapter 4)

http://www.fao.org/e[...]

FAO

2012-07-05

[6]

논문

Hoabinhian: A pebble-tool complex with early plant associations in southeast Asia

[7]

서적

Domestication of Plants in the Old World

Oxford University Press

[8]

문서

Iliad

[9]

논문

Mesoamerican origin of the common bean (Phaseolus vulgaris L.) is revealed by sequence data

2012-04-03

[10]

서적

Histories of Maize: Multidisciplinary Approaches to the Prehistory, Linguistics, Biogeography, Domestication, and Evolution of Maize

Academic Press

[11]

서적

Chile: Plantas alimentarias Prehispánicas

Ediciones Parina

[12]

웹사이트

Legumes and Pulses

https://www.hsph.har[...]

2019-10-28

[13]

논문

Effect of soaking and cooking on the oligosaccharides and lectins of red kidney beans (Phaseolus vulgaris L.)

https://agris.fao.or[...]

2007

[14]

논문

New research highlights: Impact of chronic ingestion of white kidney beans (Phaseolus vulgaris L. var. Beldia) on small-intestinal disaccharidase activity in Wistar rats

2017-12-15

[15]

논문

Phytohemagglutinin content in fresh kidney bean in China

2019-01-01

[16]

논문

The epidemiology of favism

1973

[17]

논문

Clinical Manifestations and Therapeutic Findings of the Children with Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency Presenting Favism

https://pubmed.ncbi.[...]

2020-08-18

[18]

논문

Quantitative Determination of L-DOPA in Seeds of Mucuna Pruriens Germplasm by High Performance Thin Layer Chromatography

2011

[19]

논문

Scientific opinion on the risks for animal and human health related to the presence of quinolizidine alkaloids in feed and food, in particular in lupins and lupin-derived products

2019-11-05

[20]

논문

Epidemiological Study of Lathyrism in Northwestern Districts of Bangladesh

https://www.karger.c[...]

1996

[21]

논문

Studies on neurolathyrism

https://pubmed.ncbi.[...]

1993-02

[22]

논문

Preserving biodiversity in marginal rural areas: Assessment of morphological and genetic variability of a Sicilian common bean germplasm collection

https://www.mdpi.com[...]

[23]

웹사이트

Conservation of Phaseolus beans genetic resources: A strategy

https://www.croptrus[...]

Global Crop Diversity Trust

[24]

웹사이트

The seeds

https://www.seedvaul[...]

Svalbard Global Seed Vault, Norwegian Ministry of Agriculture and Food

2023

[25]

서적

Early Named Soybean Varieties in the United States and Canada: Extensively Annotated Bibliography and Sourcebook

https://books.google[...]

Soyinfo Center

2013-10-01

[26]

서적

New York Yesterday & Today

https://books.google[...]

Voyageur Press

[27]

웹사이트

The Germination Of a Bean

https://www.microsco[...]

[28]

웹사이트

FAO STAT

http://www.fao.org/f[...]

[29]

문서

Legume Classification

[30]

문서

All legumes dry.

[31]

문서

Dry beans does not include broad beans, dry peas, chickpea, lentil.

[32]

웹사이트

Pulses and Derived Products

http://www.fao.org/e[...]

[33]

웹사이트

Major Food And Agricultural Commodities And Producers – Countries By Commodity

http://faostat.fao.o[...]

Fao.org

[34]

논문

Guar gum as a promising starting material for diverse applications: A review

https://www.scienced[...]

2016-07

[35]

웹사이트

Natural toxins in food

https://www.who.int/[...]

[36]

웹사이트

Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook: Phytohaemagglutinin

https://www.fda.gov/[...]

United States Food and Drug Administration

2009-07-11

[37]

뉴스

Beware of the beans: How beans can be a surprising source of food poisoning

https://www.independ[...]

2016-01-23

[38]

논문

Influence of natural and controlled fermentations on α-galactosides, antinutrients and protein digestibility of beans (Phaseolus vulgaris L.)

2008

[39]

웹사이트

Fermentation 'improves nutritional value of beans'

http://www.scidev.ne[...]

[40]

웹사이트

Sprouts: What You Should Know

http://www.foodsafet[...]

2016-01-23

[41]

웹사이트

Shiga toxin-producing E. coli (STEC): Update on outbreak in the EU (27 July 2011, 11:00)

http://ecdc.europa.e[...]

2011-07-27

[42]

논문

Phytic acid and the rickets-producing action of cereals

1939-10

[43]

웹사이트

Living With Phytic Acid

http://www.westonapr[...]

2016-01-23

[44]

뉴스

Health: Experts make flatulence-free bean

http://news.bbc.co.u[...]

2009-02-25

[45]

웹사이트

Flatulence – Overview – Introduction

http://www.nhs.uk/co[...]

Nhs.uk

2009-02-25

[46]

서적

Food and Cooking

Simon & Schuster

[47]

서적

The Science of Cooking

https://archive.org/[...]

Springer

[48]

서적

Beans

Berg

2007-08-15

[49]

논문

The Effect of Oral α-Galactosidase on Intestinal Gas Production and Gas-Related Symptoms

2007

[50]

논문

Does Beano prevent gas? A double-blind crossover study of oral alpha-galactosidase to treat dietary oligosaccharide intolerance

1994

[51]

뉴스

Scientists take the 'toot' out of beans

http://www.nbcnews.c[...]

2006-04-25

[52]

웹사이트

Study: Mexican jumping beans use random walk strategy to find shade

https://arstechnica.[...]

2023-02-10

[53]

웹사이트

豆

https://kotobank.jp/[...]

[54]

웹사이트

胚乳

http://engei-dict.88[...]

[55]

웹사이트

莢果(きょうか)

http://engei-dict.88[...]

[56]

웹사이트

裂開果(れっかいか)

http://engei-dict.88[...]

[57]

웹사이트

節果(せつか)

http://engei-dict.88[...]

[58]

웹사이트

種 アルファルファ

http://search.rakute[...]

[59]

웹사이트

タマリンド

http://doraku.asahi.[...]

[60]

웹사이트

El frihol se origino en Mesoamerica

http://www.bbc.co.uk[...]

[61]

웹사이트

Peanut#History

:en:Peanut#History

[62]

웹사이트

Earliest-known evidence of peanut, cotton and squash farming found

http://www.eurekaler[...]

2007-06-29

[63]

웹사이트

豆の通ってきた道

http://www.mame.or.j[...]

[64]

웹사이트

大豆

https://www.mame.or.[...]

[65]

웹사이트

国際マメ年について (IYP 2016)

http://www.fao.org/j[...]

국제연합식량농업기구 FAO주일연락사무소

2016-12-07

[66]

웹사이트

大豆の歴史

http://www.kikkoman.[...]

[67]

웹사이트

大豆のおはなし

http://cp.glico.jp/s[...]

[68]

웹사이트

豆の通ってきた道

http://www.mame.or.j[...]

[69]

웹사이트

滋賀県長浜市における小豆の生産振興について

http://www.mame.or.j[...]

[70]

웹사이트

豆の日本への伝来の歴史

http://www.mame.or.j[...]

[71]

웹사이트

特集2 雑豆(1)

https://www.maff.go.[...]

[72]

웹사이트

豆のこと、もっと知りたい。

https://www.maff.go.[...]

[73]

웹사이트

Q&A 豆の種類について

http://www.mame.or.j[...]

[74]

웹사이트

豆の主な栄養素

http://www.mame.or.j[...]

[75]

웹사이트

いんげんまめ

https://www.weblio.j[...]

[76]

웹사이트

Classifications

http://faostat3.fao.[...]

[77]

웹사이트

豌豆豆

https://kotobank.jp/[...]

[78]

웹사이트

きまめ

http://www2.mmc.atom[...]

[79]

웹사이트

キマメ

https://kotobank.jp/[...]

[80]

웹사이트

ささげ

http://www.atariya.n[...]

[81]

웹사이트

ささげ

http://www.mame.or.j[...]

[82]

웹사이트

海外からの輸入

http://www.mame.or.j[...]

[83]

웹사이트

豆のこと、もっと知りたい。

https://www.maff.go.[...]

[84]

웹사이트

FAOSTAT Food and agriculture data

https://www.fao.org/[...]

[85]

웹사이트

Classifications

http://faostat3.fao.[...]

[86]

웹사이트

国内生産

http://www.mame.or.j[...]

[87]

문서

대량 생산국이지만 국내 수요를 충족시키지 못하고 총 교역량의 약 6할을 수입한다.

[88]

문서

대량 생산국이지만 국내 수요를 충족시키지 못하고 총 교역량의 약 6할을 수입한다.

[89]

문서

1961년과 81년은 소련의 수치

[90]

문서

1961년과 81년은 소련에 포함됨

[91]

문서

1961년의 생산량은 미국, 중국, 인도네시아에 이은 양이었다.

[92]

웹사이트

白いんげん豆の摂取による健康被害事例について

https://www.mhlw.go.[...]

[93]

웹사이트

白いんげん豆食中毒事件

http://www.ffcci.jp/[...]

[94]

위키

Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency#Signs and symptoms

[95]

웹사이트

日本人の食事摂取基準(2010年版)

http://www.ishiyaku.[...]

[96]

웹사이트

Appetite for Meat in China Means Agriculture Imports, FAO Says

http://www.bloomberg[...]

[97]

웹사이트

大豆をめぐる最近の動向について H22-1

https://www.maff.go.[...]

[98]

웹사이트

「野菜350g」は本当にカラダにいいの…?食生活のウソホント

https://friday.kodan[...]

FRIDAYデジタル

2020-07-16

[99]

웹사이트

Harvard study: Healthy diet associated with lower COVID-19 risk and severity

https://www.health.h[...]

2021-12-01

[100]

논문

薬用食物の糖尿病予防成分

2002

[101]

논문

豆類ポリフェノールの抗酸化活性ならびにα-アミラーゼおよびα-グルコシダーゼ阻害活性

2007

[102]

웹사이트

Nutrient data laboratory

http://ndb.nal.usda.[...]

[103]

웹사이트

金時豆の甘煮

http://recipe.rakute[...]

[104]

웹사이트

Boston Baked Beans

http://allrecipes.co[...]

[105]

웹사이트

pea soup

https://kotobank.jp/[...]

[106]

웹사이트

豆の戻し方

http://www.mame.or.j[...]

[107]

웹사이트

栄養満点!レンズ豆の美味しい使い方とおすすめレシピ

https://www.cosmopol[...]

[108]

웹사이트

エジプト料理

http://www.egypt.or.[...]

[109]

웹사이트

珈琲(コーヒー)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

飲み物がわかる辞典

2024-05-03

[110]

웹사이트

カカオ(かかお)とは? 意味や使い方

https://kotobank.jp/[...]

精選版 日本国語大辞典

2024-05-03

[111]

웹사이트

高杯∥高坏

https://kotobank.jp/[...]

平凡社・世界大百科事典

[112]

웹사이트

坏

https://dictionary.g[...]

小学館・デジタル大辞泉

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com