조선왕릉

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

조선왕릉은 조선 시대 왕과 왕비, 추존된 왕과 왕비의 무덤을 총칭하며, 유네스코 세계유산으로 등재되어 있다. 능은 재실, 진입 공간, 제향 공간, 전이 공간, 능침 공간으로 구성되며, 봉분 형태와 능침 공간 조성 방식에 따라 단릉, 쌍릉, 삼연릉, 합장릉, 동원상하릉, 동원이강릉 등으로 분류된다. 조선은 유교를 국시로 삼아 왕릉 조성에 예법을 따랐으며, 장례 절차와 왕릉 조성 과정은 의궤에 기록되었다. 왕릉은 풍수지리, 정치적 문제 등으로 천장되기도 했으며, 임진왜란, 일제강점기, 근대화 과정에서 훼손되기도 하였다. 2009년 유네스코 세계유산으로 등재되었으며, 현재는 복원 및 정비 사업이 진행 중이다. 조선왕릉과 관련하여 구리 동구릉 건원문화제, 정조 효 문화제 등 다양한 축제가 개최되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 유적 - 무령왕릉

무령왕릉은 백제 무령왕과 왕비의 무덤으로, 지석을 통해 주인공이 확인되었고 2906점의 유물이 출토되어 백제 장례 문화와 사회상을 보여주며, 남조 양나라의 영향을 받은 굴식 벽돌무덤이자 백제 고유의 건축 기술과 미적 감각이 융합된 건축물이다. - 대한민국의 유적 - 풍납토성

풍납토성은 서울 송파구에 위치한 백제 초기 왕성으로 추정되는 한반도 최대 규모의 토성으로, 사적 제11호로 지정되어 백제 시대 유물과 삼한 시대 유물이 출토되었으며 복원 사업이 진행 중이다. - 조선의 왕릉 - 태강릉

태릉은 조선 중종의 세 번째 왕비 문정왕후의 단릉으로, 원래 중종의 정릉 옆에 묻히길 원했으나 침수 문제로 현재 위치에 안장되었으며, 제향은 태릉봉향회에서 주관하고 서울 노원구 공릉동에 위치, 인근에 강릉과 태릉선수촌이 있고 2014년부터 일반에 공개되었다. - 조선의 왕릉 - 서오릉

서오릉은 조선 왕실의 왕릉군으로, 경릉, 창릉, 익릉, 명릉, 홍릉 등 5기의 능으로 구성되어 있으며, 순창원, 수경원, 대빈묘도 포함되어 있다. - 대한민국의 세계유산 - 새마을 운동

새마을 운동은 박정희 정부 주도로 1970년에 시작된 지역사회 개발 운동으로, 근면·자조·협동 정신을 바탕으로 농촌 근대화, 소득 증대, 환경 개선을 목표로 추진되었으나, 권위주의 정권의 통치 수단 활용, 전통문화 탄압 등의 비판도 있으며, 현재는 생명살림운동으로 변화를 모색 중이다. - 대한민국의 세계유산 - 석굴암

석굴암은 경덕왕 때 김대성이 짓기 시작하여 혜공왕 때 완성된 토함산 중턱의 석굴 사찰로, 석가여래좌상을 중심으로 한 아름다운 조각상들과 독창적인 건축미로 한국 불교 미술의 걸작으로 평가받아 유네스코 세계유산으로 등재되었으나, 보존에 어려움을 겪고 있다.

2. 구조와 분류

조선왕릉은 구조와 배치 형태에 따라 다양하게 분류된다. 왕릉의 구조는 크게 재실, 진입 공간, 제향 공간, 전이 공간, 능침 공간으로 나눌 수 있다.

조선왕릉은 봉분과 능침 공간의 배치에 따라 다양한 형식을 보인다. 크게 같은 능침 공간에 조성된 경우와 다른 능침 공간에 조성된 경우로 나눌 수 있다. 전자는 왕과 왕비의 합장 여부, 봉분의 수에 따라 단릉, 쌍릉, 삼연릉, 합장릉 등으로 나뉘고, 후자는 봉분과 석물의 배치 방식에 따라 동원이강릉, 동원상하릉 등으로 나뉜다.

- 같은 능침 공간에 조성된 경우

- '''단릉(單陵):''' 왕이나 왕비 한 사람의 봉분만 있는 능이다. 조선왕릉 중 왕의 단릉은 3개, 왕비의 단릉은 11개가 있다.

- '''쌍릉(雙陵):''' 왕과 왕비의 봉분을 나란하게 배치한 능으로 헌릉, 강릉 등이 있다.

- '''삼연릉(三連陵):''' 한 언덕에 왕과 왕비, 계비의 세 봉분을 나란히 배치한 능으로 조선왕릉에서는 헌종의 경릉이 유일하다.

- '''합장릉(合葬陵):''' 하나의 봉분에 모두 합장한 능으로, 세종의 영릉, 고종황제의 홍릉 등은 왕과 왕비 두 분을 합장한 것이고, 순종황제의 유릉은 유일하게 세 분을 합장한 능이다.

- 다른 능침 공간에 조성된 경우

- '''동원이강릉(同原異岡陵):''' 한 능 내에 있지만, 서로 다른 언덕에 봉분과 석물을 배치한 능이다. 현릉은 1513년(중종 8년)에 현덕왕후의 능을 천장하면서 조성된 동원이강릉 형식이며[16], 최초로 조성된 동원이강릉 형식의 능은 광릉이다. 현릉, 광릉, 경릉, 창릉, 선릉, 목릉이 있다.

- '''동원상하릉(同原上下陵):''' 한 언덕 위와 아래에 왕과 왕비의 봉분과 석물을 배치한 능으로 효종의 영릉과 경종의 의릉이 대표적이다.[17]

2. 1. 구조

조선왕릉은 재실, 진입 공간, 제향 공간, 전이 공간, 능침 공간으로 구성된다.- '''재실과 진입 공간:''' 종묘에 제사를 지내기 위한 건물로, 제사 기구를 보관하고 제사에 참여하는 사람들의 숙식 및 음식 준비를 하는 재실이 있다. 속세와 신성한 공간을 구분하는 금천교, 신성함을 알리는 홍살문, 왕이 절을 하는 배위가 진입 공간에 해당된다.

- '''제향 공간:''' 홍살문과 정자각을 잇는 참도, 제사 준비를 위한 수라간, 능참봉(왕릉 관리직)이 거처하는 수복방이 있다. 정자각은 제례를 올리는 곳이며, 수라간은 제사 음식을 준비하고, 수복방은 능 관리인의 거처이다.

- '''전이 공간:''' 왕릉 주인을 설명하는 비석이 있는 비각, 축문을 태우는 예감, 산신에게 제사 지내는 산신석이 있다. 초기 조선왕릉에는 신도비가 있었으나 문종 이후 금지되어 태조의 건원릉과 태종의 헌릉에만 있다.

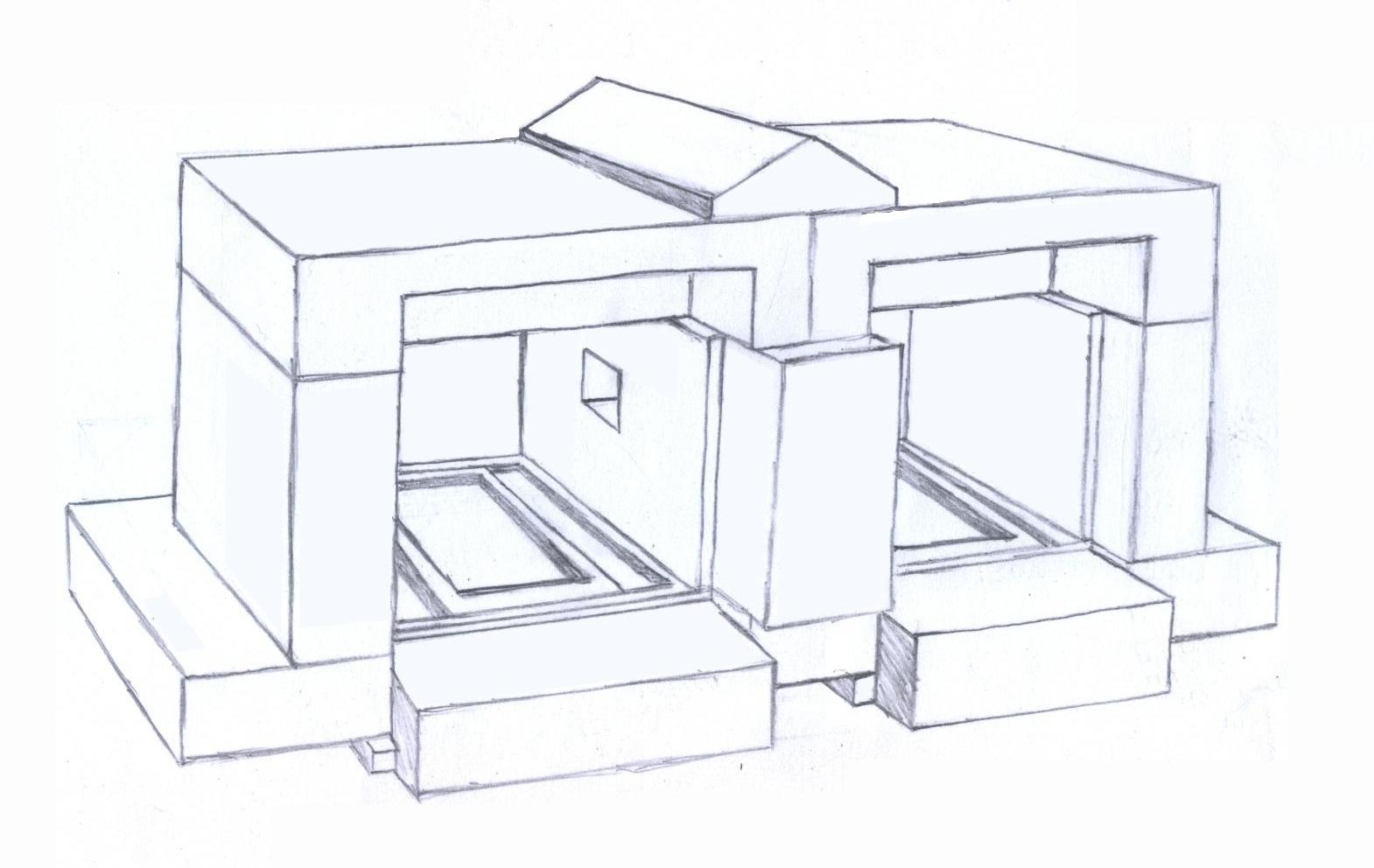

- '''능침 공간:''' 경사진 언덕에 위치하며, 장대석으로 하계, 중계, 상계로 나뉜다. 하계에는 무인석과 석마, 중계에는 문인석, 석마, 장명등이 있다. 상계에는 혼유석, 망주석이 있다. 봉분 주위에는 석호, 석양이 있고, 봉분 밑에는 병풍석과 난간석이 둘러싸고 있다. 3면 담장인 곡장은 능침 공간을 보호한다.[15] 능실은 재궁이 들어가는 곳인데, 건원릉 조성 당시 석실로 조성되었고, 세조의 광릉 이후 회격(석회로 메우는 방식) 방식도 사용되었다.

2. 1. 1. 재실과 진입 공간

재실은 능이나 종묘에 제사를 지내기 위하여 지은 건물로 제사기구를 보관하고, 제사에 참여하는 사람들의 숙식 및 제사에 쓰는 음식 장만 등을 하는 곳이다.진입 공간에는 금천교와 홍살문, 배위가 있다. 가장 먼저 나타나는 금천교(禁川橋)는 속세와 신성한 공간(왕릉)을 구분하는 다리이다.

금천교 앞에 있는 홍살문(紅살門, 紅箭門)은 붉은 물감을 칠한 나무 문으로, 둥근 기둥 두 개를 세우고 위에는 지붕 없이 화살 모양의 나무를 나란히 세워 놓았는데, 그 중앙에는 삼태극 문양이 있다. 능·원·묘·궁전 앞에 세웠는데, 해당 장소의 신성함을 알리는 역할을 했다. 왕릉 입구뿐만 아니라 왕릉군의 입구에도 홍살문을 세워놓는다. 홍살문 바로 옆에는 배위(拜位)가 있는데, 한 평 정도 되는 공간에 돌을 깔아 놓았다. 여기서 왕이 절을 하는데, 판위 또는 어배석, 망릉위라고도 한다.[11]

2. 1. 2. 제향 공간

제향 공간에는 정자각, 참도, 수라간, 수복방이 있다. 홍살문과 정자각을 잇는 길인 참도(參道)는 혼령이 다니는 신도와 임금이 다니는 어도로 나뉜다. 황제릉의 형식으로 조성된 홍유릉의 참도는 세 개로 이루어져 있다. 참도는 대개 정자각 앞까지 가다가 동쪽으로 방향을 바꿔서 정자각의 측면으로 연결된다. 참도 양쪽 옆에는 제사를 준비하는 수라간과 능참봉(왕릉 관리직)이 거처하는 수복방이 있는데, 대부분은 난리로 인해 파괴되어 그 터만 남아 있었다. 현재는 조선왕릉 복원정비사업으로 여러 조선왕릉의 수라간과 수복방 등이 복원되고 있다.[2] 정자각은 제례를 올리는 곳으로, 위에서 보면 한자 丁(정)자 모양이다. 수라간은 제례에 사용할 음식을 가져와 준비하는 곳이며, 수복방은 능을 지키는 관리의 거처이다.

2. 1. 3. 전이 공간

전이 공간에는 왕릉의 주인을 설명하는 비석이 있는 비각(碑閣)과 축문(祝文)을 태우는 예감(소전대 또는 망료위), 능이 위치한 산의 산신에게 제사를 지내는 산신석이 있다. 초기 조선왕릉 양식에는 비석과 함께 왕의 사적(事蹟)을 기리는 신도비(神道碑)가 있었는데, 문종 때 왕릉에 신도비를 세우는 것을 금하였다.[13] 그러한 까닭에 조선왕릉 중 신도비가 있는 왕릉은 태조의 건원릉과 태종의 헌릉뿐이다.왕릉은 크게 세 부분으로 나눌 수 있는데, 이곳은 세속과 신성한 영역 사이의 공간으로 왕과 왕비의 영혼이 현세의 참배객과 만나는 곳이다. 이 지역에는 정자각, 수복방, 수라간 건물도 있다.

2. 1. 4. 능침 공간

성역공간이라고도 하며, 경사면이 완만한 언덕으로 이루어져 있다. 이러한 언덕은 고려 왕릉에서 유래되었다. 장대석(長臺石)에 의해 능침 공간은 하계, 중계, 상계로 나뉘는데, 하계에는 봉분을 지키는 무인석과 석마 한 쌍이 있고, 중계에는 능 주인의 명을 받드는 문인석과 석마 한 쌍, 장명등(長明燈)이 있다. 상계에는 봉분을 중심으로 혼이 쉬는 공간인 혼유석(魂遊石)이 봉분 앞에 있고, 봉분의 양쪽에는 망주석(望柱石)이 하나씩 있다. 망주석에 대해서는 혼령이 봉분을 찾는 표지설과 음양의 조화설, 풍수적 기능설 등의 주장들이 있다.[14]봉분 주위로는 석호와 석양이 봉분을 둘러싸 능침 공간의 밖을 지켜보는 형상으로 봉분을 보호하고 있다. 석양은 악귀를 제거하고, 석호는 산천의 맹수로부터 봉분을 수호하는 역할로써의 의미를 담고 있다. 그리고 문무인석의 옆에 있는 석마는 희생수(犧牲獸)로 영혼의 운송자로서 성격을 가지고 있는데, 이들은 모두 고대 중국의 능묘제도에서 유래하였다.[14]

봉분 밑부분을 둘러싼 병풍석(屛風石)에는 12개의 방위를 담당하는 12지신상을 해당 방위에 양각하였는데, 봉분을 침범하는 부정과 잡귀를 쫓아내는 의미를 가지고 있다. 병풍석과 함께 난간석(欄干石)이 봉분을 둘러싸는데 후기의 조선왕릉에는 난간석만이 봉분을 둘러싸는 양식으로 변모하였다. 3면의 담장으로 능침 공간을 둘러싼 곡장(曲牆/曲墻)은 조선왕릉에 처음으로 도입되었다. 능침 공간의 동, 서, 북의 삼면을 둘러싸 봉분을 보호한다.[15]

'''능실'''(陵室)은 재궁이 들어가는 곳인데, 건원릉 조성 당시 석실과 회격 중 무엇을 사용할 지에 대해 논의 끝에 석실로 조성하게 되었고, 그 뒤 조선 초기의 왕릉에는 석실로 조성하게 되었는데, 세조의 광릉을 조성할 때는 광릉의 능실을 회격(관을 광중에 내려 놓고, 그 사이를 석회로 메워서 다지는 방식)으로 조성하면서 조선왕릉의 능실은 크게 석실과 회격으로 조성하는 방식으로 나뉘게 되었다.

2. 2. 봉분과 능침 공간에 따른 분류

조선왕릉은 봉분과 능침 공간의 배치에 따라 다양한 형식을 보인다. 크게 같은 능침 공간에 조성된 경우와 다른 능침 공간에 조성된 경우로 나눌 수 있다. 전자는 왕과 왕비의 합장 여부, 봉분의 수에 따라 단릉, 쌍릉, 삼연릉, 합장릉 등으로 나뉘고, 후자는 봉분과 석물의 배치 방식에 따라 동원이강릉, 동원상하릉 등으로 나뉜다.2. 2. 1. 같은 능침 공간에 조성된 경우

단릉(單陵)은 왕이나 왕비 한 사람의 봉분만 있는 능이다. 조선왕릉 중 왕의 단릉은 3개, 왕비의 단릉은 11개가 있다. 쌍릉(雙陵)은 왕과 왕비의 봉분을 나란하게 배치한 능으로 헌릉, 강릉 등이 있다. 삼연릉(三連陵)은 한 언덕에 왕과 왕비, 계비의 세 봉분을 나란히 배치한 능으로 조선왕릉에서는 헌종의 경릉이 유일하다. 합장릉(合葬陵)은 하나의 봉분에 모두 합장한 능으로, 세종의 영릉, 고종황제의 홍릉 등은 왕과 왕비 두 분을 합장한 것이고, 순종황제의 유릉은 유일하게 세 분을 합장한 능이다.

2. 2. 2. 다른 능침 공간에 조성된 경우

현릉은 1513년(중종 8년)에 현덕왕후의 능을 천장하면서 조성된 동원이강릉 형식이며[16], 최초로 조성된 동원이강릉 형식의 능은 광릉이다. 동원이강릉은 한 능 내에 있지만, 서로 다른 언덕에 봉분과 석물을 배치한 이봉이실(二封二室)의 능으로 현릉, 광릉, 경릉, 창릉, 선릉, 목릉이 있다.동원상하릉(同原上下陵)은 한 언덕 위와 아래에 왕과 왕비의 봉분과 석물을 배치한 이봉이실(二封二室)의 능으로 효종의 영릉과 경종의 의릉이 대표적이다.[17]

3. 장례와 왕릉 조성 과정

조선은 유교를 국가의 기본 이념으로 삼아 왕이 직접 종묘에 제사를 지내는 제정일치 사회였다. 왕의 권한이 강했기에 왕의 영원한 안식을 위한 왕릉을 조성하는 일은 조선의 중요한 국가 사업 중 하나였다. 왕이나 왕비가 승하하면, 장례와 왕릉 조성은 복잡한 절차와 여러 임시 기구들의 협력을 통해 이루어졌다. 왕릉 조성 과정은 크게 시신을 모시는 과정, 왕릉 터를 정하고 조성하는 과정, 그리고 관련 기록을 남기는 과정으로 나눌 수 있다.

왕이 즉위하는 해에 미리 재궁(梓宮, 시신을 넣을 관)을 만들고 1년에 한 번씩 옻칠을 하였다. 왕이 승하하면 붉은 비단을 재궁 사방에 붙이고, 네 모퉁이에는 녹색 비단을 붙였다. 재궁 바닥에는 쌀을 태운 재를 깔고 그 위에 칠성판(북두칠성 모양으로 구멍을 뚫은 나무판)을 놓았다. 붉은 비단 요를 깔고 시신을 모신 뒤, 재궁을 찬궁(欑宮)에 모시고 사방신을 각 방위에 맞게 배치하였다. 머리가 남쪽으로 향하게 한 후 도끼 모양이 그려진 붉은 비단으로 덮고 병풍을 설치하여 제사를 올렸다.[22]

3. 1. 승하 직후

조선은 유교를 국시로 하는 국가로 왕이 직접 종묘에 제사를 지내는 제정일치 사회였다. 그만큼 왕의 권한이 강하였고, 왕의 영원한 안식을 위한 왕릉을 조성하는 일은 조선의 중요한 국가사업 중 하나였다.왕이나 왕비가 죽은 것을 확인하는 초종(初終) 뒤에 내시가 왕이 입던 옷을 가지고, 승하한 곳의 지붕 위로 올라가 북쪽을 향해 ‘상위복’ (上位復, 왕비의 경우는 '중궁복'(中宮復)이라 외침) 이라 세 번 외치는 복(復) 의식을 한다. '상위복'은 '상감은 돌아오소서'라는 뜻을 담고 있다.[18] 복 의식을 한 직후에 내시가 왕이 입고 있던 옷을 재빨리 지붕 아래로 던지면, 밑에서 대기하고 있던 내시가 얼른 옷을 받아 건물 안으로 들어간 다음 왕의 몸 위에 그 옷을 덮고 5일간 살아나기를 기다렸다.[18] 5일이 지나면 즉시 입관 준비를 시작하였다.[18] 그 뒤 왕세자 (선왕의 뒤를 잇는 사람)를 제외하고 대군과 옹주들은 모두 소복으로 갈아입고 머리를 풀어 헤치며, 3일 정도 금식을 한다.[18] 그 뒤 계령(戒令)을 통해 장례와 왕릉조성에 관한 일을 분담하는데, 이는 육조에서 담당한다.[18] 병조에서는 여러 곳을 호위하고, 예조는 상례에 관련된 일을 의정부에 보고하고, 이조에서는 빈전도감, 국장도감, 산릉도감이라는 임시기구(도감)를 설치하여 각자 맡은 일을 하게 하였다.[18]

3. 2. 도감(임시 기구) 설치

조선은 유교를 국시로 하는 국가였기에 왕릉을 조성하는 일은 중요한 국가사업 중 하나였다. 왕릉 조성은 임시기구인 '도감'을 설치하여 담당하게 했다. 노국공주의 국장 과정에서 영향을 받아, 4가지 도감과 13개의 색이 설치되었는데, 이들은 조선 시대에 계승되었다.[19]건원릉 조성 당시에는 빈전(殯殿)·국장(國葬)·조묘(造墓)·재(齋) 등 4가지 도감과 상복(喪服) 등에 관련된 13개의 색(色)이 설치되었다. 세종 때 원경왕후의 장례를 치르면서 국장·빈전·산릉을 제외한 나머지 도감은 혁파되었고, 이후 국조오례의를 통해 3도감 제도가 굳어졌다.[20]

조선 초기에는 백성들에게 부역의 형태로 급료가 없는 의무였으나, 17세기 이후 인력을 고용하는 형태로 변화.[21]

3. 3. 재궁과 찬궁

조선은 유교를 국시로 하는 국가로 왕이 직접 종묘에 제사를 지내는 제정일치 사회였다. 그만큼 왕의 권한이 강하였고, 왕의 영원한 안식을 위한 왕릉을 조성하는 일은 조선의 중요한 국가사업 중 하나였다.3. 4. 택지

조선은 유교를 국가의 기본 이념으로 삼아 왕이 직접 종묘에 제사를 지내는 제정일치 사회였다. 왕의 권한이 강했기에 왕의 영원한 안식을 위한 왕릉을 조성하는 일은 조선의 중요한 국가 사업 중 하나였다.택지(擇地)는 승하한 왕이 묻힐 곳을 정하는 과정으로, 대부분 지관이나 대신들이 정하지만 왕이 직접 정하는 경우도 있었다. 조선왕릉은 조선 시대 법전인 경국대전에 “능역은 한양성 사대문 밖 100리 안에 두어야 한다.”라는 입지 조건에 따라 선정되었다.[23] 실제로 경국대전이 편찬되기 이전의 태조의 조상들의 능, 신의왕후의 능인 제릉, 정종의 능인 후릉과 여주의 세종과 효종의 능인 영·녕릉, 영월에서 객사한 단종의 장릉을 제외하면 서울 사대문에서 100리 이내에 위치하고 있다.[23] 왕릉은 풍수지리적인 요소를 고려해 위치를 선정하였으며, 바람, 물, 불, 나무, 흙에 의해 발생할 수 있는 재해의 발생이 없어야 하고, 배산임수 지형을 갖추어야 했다.[23]

3. 5. 조성

조선은 유교를 국가의 기본 이념으로 삼아 왕이 직접 종묘에 제사를 지내는 제정일치 사회였다. 왕의 권한이 강했기 때문에 왕의 영원한 안식을 위한 왕릉을 조성하는 일은 조선의 중요한 국가 사업 중 하나였다.왕릉 조성은 산릉도감(山陵都監)이라는 기관에서 담당하였으며, 왕이 승하한 날로부터 대략 5개월 후에 있을 장례 의식 전까지 왕릉 조성을 마무리해야 했다. 산릉도감이 설치되면 풍수지리를 바탕으로 지관이나 대신이 능을 조성할 지역을 정했다. 이는 매우 중요한 사안이었고, 정치적인 문제로 이어지기도 했다. 산릉도감의 당상관, 관상감의 영사, 제조, 예조의 당상관 등은 신중하게 능지를 결정하고, 회의를 거쳐 공사 일정과 필요 인력을 정한 뒤 왕릉 조성을 시작하였다. 능을 조성할 때는 석물 제작에서부터 능지를 다지는 일, 정자각이나 비각 등의 건물을 만드는 일 등이 있었다. 조선 초기에는 백성들에게 부역의 형태로 급료가 없는 의무였으나, 17세기 이후 인력을 고용하는 형태로 바뀌게 된다.[21]

왕릉 조성에는 많은 시간과 인원이 필요했는데, 태조의 건원릉을 조성할 때는 대략 3~5개월의 시간이 소요되었고, 대략 6000명~9000명의 인원이 동원되었다.[24]

때로는 왕이 생전에 자신이 묻힐 곳을 찾아 미리 무덤을 만드는 경우도 있었는데, 이를 수릉(壽陵)이라고 한다. 한국에서는 공민왕 때 처음으로 왕릉을 미리 조성하였으나, 그 이후 조선 왕릉에서는 종종 수릉을 조성하였다. 대표적인 수릉으로는 세종의 구영릉과 영조가 묻히려 했던 정성왕후의 홍릉 등이 있다.

왕릉 조성 작업은 석물을 만들어 봉분 주변에 배치하고, 정자각과 비각 등을 조성하는 면에서는 대부분 비슷하지만, 능실을 조성하는 방식은 국조오례의에 기록된 석실을 이용한 방식과 국조상례보편에 기록된 회격을 이용한 방식에 있어 차이를 보인다.

국조오례의에는 두 명을 안장하는 합장릉 형식의 석실 구조가 기록되어 있는데, 석실 내부에는 사신도가 그려져 있다. 석실을 조립하고, 안에 재궁을 넣은 다음, 석실을 삼물(석회와 세사, 황토를 섞은 것)과 숯으로 감싸서 땅에 묻고, 병풍석과 난간석을 설치한다. 15세기 전반까지 대부분의 왕릉 내부에는 석실로 조성되었다.[25]

세조는 “죽으면 속히 썩어야 하니 석실을 쓰지 말라.”라는 유언을 남겼고, 그의 무덤인 광릉은 조선 왕릉 중 최초로 회격을 이용한 방식으로 조성되었다. 이후 영조 때 상장례 과정을 정리한 국조상례보편에는 회격을 이용한 방식이 기록되었다. 회격을 이용한 방식은 석실을 만드는 대신 재궁 위에 덮을 외재궁을 따로 만들고 그 위에 삼물을 채우고, 남쪽으로 퇴광을 만들어 그 밑으로 재궁을 넣는 방식이다.[25]

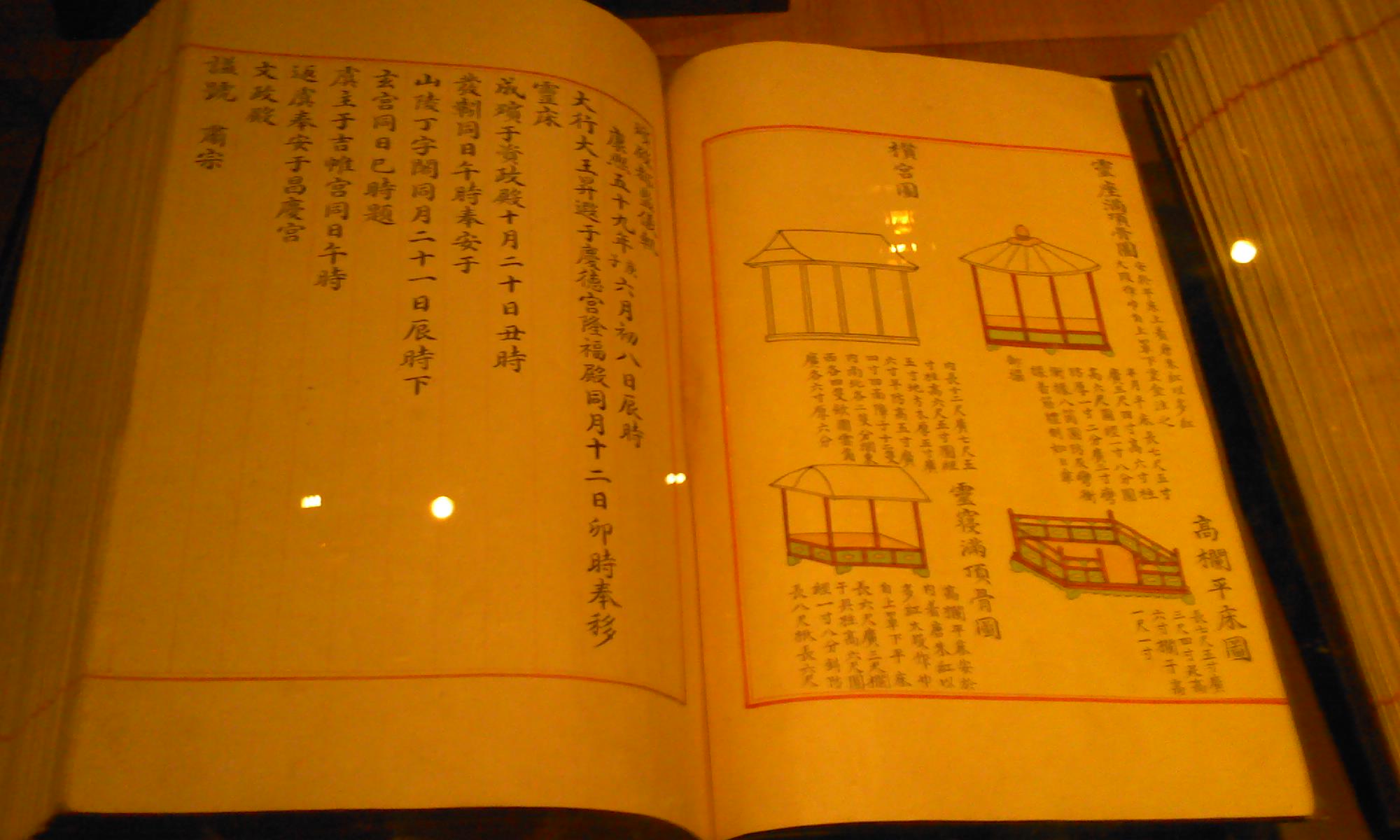

3. 6. 기록

조선은 유교를 국시로 하는 국가로 왕이 직접 종묘에 제사를 지내는 제정일치 사회였다. 그만큼 왕의 권한이 강하였고, 왕의 영원한 안식을 위한 왕릉을 조성하는 일은 조선의 중요한 국가사업 중 하나였다.왕릉 조성이 끝난 뒤 각 도감마다 자신들이 했던 일들을 의궤에 기록하였다. 각 도감마다 기록한 의궤에서는 국장 과정과 기간, 택지에 대한 주관자와 의도, 산릉 조성에 필요한 경비와 자재, 왕릉 조성 과정 등을 글과 그림으로 자세히 기록하여 놓았다.[22]

이러한 기록 덕분에 조선 왕실의 장례 절차가 어떻게 진행되었는지에 대해 참고할 수 있고, 왕릉이 부득이하게 훼손되어도 그대로 복구할 수 있다.

또한, 각 조선왕릉에서는 능에 대한 관리나 주요 사항을 기록한 ‘능지’를 기록하였다. 이외에 왕릉조성에 대한 규정과 과정이 기록된 국조오례의, 경국대전, 속오례의, 국조상례보편 등이 있어 조선왕릉의 능제와 석물이 역사적으로 어떠한 변화가 있었는 지에 대해서도 알 수 있다.[26]

4. 능제와 석물의 변화에 따른 역사

조선왕릉은 고려 현정릉의 양식을 계승하여 불교적인 특성과 화려함을 줄이고 간소화하였다. 초기에는 정릉과 건원릉이 현정릉 양식을 따랐으며, 봉분 주위 곡장, 장명등, 석물 배치 등에서 조선만의 양식이 나타났다. 고려 양식의 사각 장명등, 원찰, 소전대와 함께 신도비, 혼유석을 받치는 고석 5개, 석실 등의 초기 양식도 존재했다.[29]

세종 때 국조오례의가 정비되면서 능제가 변화하였다. 병풍석 문양이 간소화되고 고석이 4개로 줄었으며, 소전대가 예감으로 바뀌었다.[32] 문종 때 신도비 설치가 금지되었다.[33] 세조의 광릉은 회격 능실, 십이지신상 문양을 난간석으로 옮기는 등 간소화되었고, 동원이강릉 형식이 처음 나타났다.[34] 덕종의 경릉은 추존왕릉의 표본이 되었다.[36]

이후 조선 중후기에는 광릉의 간소화된 양식, 국조오례의 양식, 건원릉·헌릉의 초기 양식이 혼재되었다.[37] 목릉 인목왕후릉에서 망주석과 장명등 대석에 화문(꽃무늬)이 처음 새겨졌고, 장릉 천장 시 병풍석에 운문, 십이지신상, 화문이 새겨졌다.[38] 영릉 천장 후 병풍석 설치가 폐지되었고(융릉, 홍유릉 제외), 회격 바닥에 지회를 깔았다.[39]

숙종의 명릉은 부장품을 줄이고 석물 크기를 실물에 가깝게 하는 등 간소화되었고, 사각옥개형 장명등이 제도화되었다. 명릉은 조선 후기 왕릉 제도의 분기점이 되었다.[40] 사도세자의 융릉은 화려하며, 새로운 장명등 양식(큰 꽃 모양 지붕, 화문, 운족)과 금관조복 문인석이 등장하였다.[41] 경릉 조성 시 능침 공간 하계와 중계를 합쳐 문·무인석이 한 공간에 있게 되었다.[42]

대한제국 능 형식은 명나라 효릉을 모델로 하였다. 정자각 대신 일자형 침전, 무인석, 금관조복 문인석, 석수(기린, 코끼리, 사자, 해태, 낙타, 말)들이 침전 앞에 배치되었다. 홍살문-침전 참도는 3개, 제구는 황제 색인 노란색이었다. 능침 공간에는 문무인석, 석수, 병풍석이 설치되었고, 황릉 입구에는 삼문이 설치되었다.

4. 1. 여말선초

초기 조선왕릉은 고구려와 신라 왕릉의 양식을 계승한 고려 왕릉에서 유래하였다. 그 중에서도 공민왕과 노국공주의 왕릉인 현정릉의 양식을 계승하였는데, 현정릉은 이전 시기의 고려 왕릉에 비해 왕릉의 양식뿐만 아니라 당시에 널리 퍼져있던 석조 기술을 종합적으로 집대성하여 뛰어난 예술성을 갖추게 되었다. 조선왕릉은 이러한 현정릉의 제도에서 불교적인 특성이나 지나치게 화려한 면을 제외하는 등 간소화된 양식으로 계승하였다.[27]장례 임시기구와 한 언덕에 왕릉을 같이 조성한 동원쌍릉의 형식도 현정릉에서 시작되어 조선왕릉에 그대로 계승되었다. 현정릉 이전의 고려왕릉은 왕릉과 왕비릉을 따로 조성하였으나, 현정릉은 각 능의 이름을 달리하였어도 고려왕릉 중 처음으로 같은 능침 공간에 조성하였다. 이러한 양식은 태조 선대 왕릉들에까지 적용되었다가 그 이후에는 한 왕릉 내에 한 능호를 쓰게 되었다. 한 능침 공간에 왕과 왕비릉을 같이 조성하게 되면서 쌍릉이나 삼연릉, 합장릉의 형태가 나타나게 되었다.[28]

현정릉의 양식을 직접적으로 계승한 조선왕릉은 정릉과 건원릉이다. 그 중 정릉은 현정릉의 역사에 크게 관여했던 김사행이 주관하여 조성되었기 때문에 현정릉의 사각장명등과 같이 현정릉의 특성이 잘 나타나 있는 왕릉이었다. 조선 초기의 양식에는 봉분 주위를 둘러싸는 곡장이 조선 왕릉의 양식에 처음으로 등장하였고, 장명등과 석물의 배치도 조선 시대만의 양식으로 변하였다. 석물들은 중국 남송 말기의 양식을 계승하였다.

하지만 고려시대의 불교적인 특성을 가진 양식도 일부 가지고 있었다. 대표적인 고려시대의 양식으로는 정릉에 있는 사각 장명등과 왕릉의 제사를 돕는 절인 원찰, 소전대 등이 있다. 이 외에 조선 초기의 양식으로는 신도비, 혼유석을 떠받치는 5개의 고석, 재궁을 넣었던 석실 등이 있다.[29] 건원릉 조성 당시 서운관(書雲觀)에서 능실을 석실(돌방)로 만들자는 상서를 올렸고,[30] 여러 논의 끝에 종묘에서 점을 쳐서 결정하였고, 석실을 만들게 되었다.[31]

4. 2. 조선 전기

세종 때 국조오례의가 정리되면서, 불교 양식이 일부 섞여 있었던 초기 조선왕릉의 능제도 국조오례의를 통해 조선시대만의 양식으로 변하게 되었다. 병풍석의 문양에서 방물과 방패무늬가 제외되었고, 고석이 4개로 감소하였으며, 축문을 불태우던 소전대가 예감으로 대체되었다.[32] 문종 때는 왕릉에 신도비를 세우는 것을 금하였다.[33]

광릉을 조성할 당시, "죽으면 속히 썩어야 하니 석실을 사용하지 말고, 병풍석을 세우지 말라."라는 세조의 유언에 따라 회격으로 능실을 조성하고, 병풍석에 있던 십이지신상 문양을 난간석으로 옮겨 새기게 되었다. 이때 왕릉 조성에 드는 인력과 비용이 크게 절감되어 후대 왕릉의 모범이 되었다.[34] 또한, 처음으로 서로 다른 언덕에 조성하는 동원이강릉의 양식으로 조성하는 등 광릉은 초기 조선왕릉의 양식에 많은 변화를 가져왔다.[35]

성종의 부친 의경세자가 덕종으로 추숭됨에 따라 그의 무덤도 추봉되었는데, 석물을 왕릉의 양식으로 갖춰야 할지 논쟁이 있었으나, 선왕(목조, 익조, 도조, 환조)의 전례에 따라 기존의 양식으로 보존되었다. 이후 덕종의 경릉은 추존왕의 왕릉의 표본이 되었다.[36]

4. 3. 조선 중기

조선 중기에는 세조의 광릉 때 간소화된 양식 외에도 국조오례의의 양식이나 건원릉, 헌릉의 조선 초기 양식이 사용되는 등 크게 세 가지 양식이 혼재되었다.[37]

선조의 왕릉인 목릉 인목왕후릉에서 처음으로 망주석과 장명등의 대석에 화문(꽃무늬)이 새겨졌다. 이후 인조의 장릉을 천장하면서 옛 능의 석물들이 새로운 능지에 척수가 맞지 않아 새로 만들게 되었는데, 이때 병풍석에 기존의 운문과 십이지신상에 화문을 새기게 되었다. 이후 화문을 새기는 양식은 홍유릉에 이르기까지 쓰였다.[38]

건원릉 근처에 있던 효종의 영릉이 여주로 천장되면서 병풍석을 설치하는 제도를 완전히 폐지해 융건릉과 홍유릉을 제외하고는 병풍석을 설치하지 않게 되었다. 또한, 회격의 바닥에는 지회(地灰)를 깔기 시작했다.[39]

4. 4. 조선 후기

숙종의 명릉은 숙종의 명으로 정종의 후릉 제도에 따라 부장품의 수를 줄이고, 석물의 크기를 실물에 가깝게 하는 등 간소하게 꾸몄다. 그리고 대군·옹주의 원과 왕릉에 쓰이던 사각옥개형 장명등을 제도화하였다. 훗날 명릉은 《속오례의》〈산릉의〉의 기본 능제가 되었고, 《국조상례보편》〈산릉의〉의 기초가 되어 조선 후기 왕릉 제도의 분기점이 되었다.[40]정조의 아버지인 사도세자의 융릉은 다른 왕릉에 비해 화려한 면이 있다. 이때 조선 전기의 양식과 조선 후기의 양식이 조화되어, 상단에는 기본의 팔각 장명등에 큰 꽃을 올린 모양의 지붕과 중단에는 화문을 새기고 하단에는 운족을 세운 새로운 장명등 양식이 등장하였다. 또한, 이때 문인석이 복두를 쓴 송나라 양식에서 금관조복을 입은 문인석으로 변모하였다.[41] 이때의 양식은 후대의 왕릉에 이어지게 되었고, 특히 금관조복을 입은 문인석은 인릉과 예릉을 제외하고 조선 황릉인 홍유릉까지도 계승되었다.

경릉을 조성할 당시 능침 공간의 하계와 중계를 합치면서 경릉과 수릉, 예릉의 문·무인석은 한 공간에 있게 되었다.[42]

4. 5. 대한제국기

1897년에 성립된 대한제국의 능 형식은 명나라 태조의 황릉인 효릉을 모델로 하였다.

정자각 대신 일(一)자형의 침전이 설치되었고, 무인석과 금관조복을 입은 문인석, 석수들은 침전 앞에 배치되고, 석수는 기린, 코끼리, 사자, 해태, 낙타, 말이 1쌍씩 추가되었다. 홍살문에서 침전까지 가는 참도는 3개이고, 제구는 황제의 색인 노란색으로 하였다. 이때, 일부 조선시대의 왕들도 황제로 추숭되어 해당 왕릉 정자각에는 노란색의 제구가 배치되었다. 능침 공간에는 문무인석과 석수들을 제외하고, 효종 때 폐지되었던 병풍석을 만들었다.[43] 그리고 황릉의 입구는 담장 형식의 문이 아닌 궁궐에 사용되는 삼문이 설치되었다.

5. 천장(遷葬)

조선 왕릉은 여러 가지 이유로 원래 묻혔던 자리에서 다른 곳으로 옮겨지는 경우가 종종 있었는데, 이러한 이동을 천장(遷葬)이라고 한다.

천장은 풍수지리상의 문제나 정치적, 개인적인 문제 등 다양한 이유로 이루어졌다. 특히 풍수지리를 중요하게 여겼던 조선시대에는 풍수지리상의 문제로 왕릉을 천장하는 경우가 있었다.

5. 1. 풍수지리상의 문제

조선 왕릉은 조정 내에서 제기된 다양한 문제들로 인해 천장(遷葬)된 사례가 적지 않았다. 풍수지리가 모두 정확한 것은 아니었지만, 조선시대에는 풍수지리를 중요시했기 때문에 풍수지리상의 문제로 왕릉을 천장하기도 하였다.풍수지리상의 문제가 처음으로 제기되었던 것은 세종의 영릉이었다. 세종이 처음으로 묻혔던 곳은 헌릉 서쪽에 위치하였다. 당시 풍수가 최양선이 '이곳은 절사손장자(絶嗣損長子: 후손이 끊기고 장자를 잃는다.)할 땅이다.'라고 하여 많은 논란을 일으켰다. 의정부와 예조에서 최양선을 벌줄 것을 요청하였으나 세종은 벌을 주지 않는 대신, 나라의 대사에는 쓰지 않도록 하였다.[44] 하지만, 문종이 일찍 죽고 단종을 마지막으로 후손이 끊겼으며, 세조의 장자인 의경세자와 예종의 장자인 인성대군이 일찍 죽는 등 여러 불행들이 닥쳐 왔기에 예종 때 세종의 왕릉을 오늘날의 자리인 여주로 이장하였다.[45]

이 외에 철종 때 익종의 수릉도 풍수지리 상 불길하다는 의논으로 양주 용마산의 길지로 천장했다가, 1855년 8월 26일에 현재 위치인 건원릉 왼쪽의 언덕으로 천장되었다.[46] 같은 시기에 순조의 인릉은 파주의 장릉의 왼쪽 산줄기에 초장되었으나 그 곳 역시 풍수지리상 불길하다는 논의가 있어 1856년 10월 11일에 헌릉 옆의 언덕으로 천장되었다.[46][47]

5. 2. 정치적·개인적인 문제

조선 왕릉의 역사에서 왕릉이 천장(遷葬)된 사례가 적지 않은데, 이는 조정 내에서 제기된 다양한 문제들로 인해 천장되었기 때문이다.[48]풍수적인 문제 이외에 간혹 한 사람의 뜻으로 인해 천장된 사례도 있었다. 중종 때 김안로는 자신의 정적이었던 정광필을 제거하기 위하여 장경왕후의 희릉에 대해 문제를 제기하였다. ‘산릉 조성 작업 도중에 암반이 나왔는데, 암반을 파낸 자리에 국모를 안장한 것은 지기가 끊어진다.’는 것이었다. 실제로 암반이 나왔으나, 중종은 당시 길흉을 점쳐서 괜찮다 하였기에 암반이 나온 자리에서 몇 자 아래로 옮겨 썼던 것이다. 김안로는 천장을 강력히 요구하였고, 그의 뜻대로 천장을 하게 되었다. 그 뒤 김안로 측에서는 관련자였던 정광필에 대한 처벌을 상소하였고, 결국 정광필은 유배형에 처해졌다.[48]

그 뒤 중종의 두 번째 계비였던 문정왕후는 장경왕후와 나란히 묻혀 있는 중종을 성종의 선릉 옆으로 천장하였는데, 이는 자신이 그 옆에 묻히기 위해서였다. 하지만, 새로 천장된 정릉에서는 장마 때면 물에 잠기곤 해서 문정왕후는 자신의 바람과는 다르게 정릉과 멀리 떨어진 태릉에 묻히게 되었다.[49]

6. 제례 의식

조선 왕실에서 역대 왕과 왕비에 대한 제사 의식은 크게 왕과 왕비의 신주를 모신 종묘에서 치르는 종묘 제례와 직접 능으로 행차하여 치르는 산릉 제례가 있다. 이를 기신친향례(忌辰親享禮)라고도 하는데, 기신친향례는 역대 왕과 왕후에 대한 의식을 뜻하는 것으로 조선시대의 오례의 중 길례에 해당된다.[50] 국조오례의에서는 산릉 제례를 사시(1월, 4월, 7월, 10월의 초순), 납일(연말), 속절(풍속에 따라 지키는 절기), 삭망(음력 초하루와 보름)에 치르는 정기 제례와 임금이 직접 치르는 친제로 나누었고, 이를 소상히 규정해 놓았다.

제례 절차를 대략적으로 설명하면 다음과 같다. 왕이 소여를 타고 와서 홍살문 앞에 배위에 서서 능을 한 번 바라본다. 그리고 어도를 따라 걸어 미리 설치해둔 소차로 들어가서 손을 씻고 동입서출의 예에 따라 정자각 동계에 오른다. 그리고 신을 맞이하기 위해 네 번 절을 한 뒤 제주 따르는 모습을 살펴본다. 세 번 향을 피우고, 왕이 먼저 첫 잔을 올린 다음 축문을 읽는다. 그 다음 영의정이 두 번째 잔을 올린다. 축문을 읽음으로써 조상의 위업을 다시 한 번 기리고, 향을 피우고 술잔을 바침으로써 조상에 대한 존경을 표현한다. 그 뒤 절을 네 번 하면서 신을 보내고 축문을 태움으로써 제례를 끝낸다. 산릉 제례를 통해 왕의 존재가 단지 그 자신만의 것이 아니고 먼 조상의 임금으로부터 이어져 왔다는 것을 다시 인식한다고 하였다.

배릉(拜陵) 의식이라고 하여 조선 시대의 왕은 왕위에 올랐을 때 건원릉과 부왕과 모후의 산릉에 반드시 참배해야 했다.[51]

7. 세계유산 등재

동구릉이 있는 구리시에서 왕릉 관광지 개발을 위해 2003년에 동구릉의 등재를 추진하다가, 2004년에 문화재청이 조선왕릉 40기에 대한 일괄 등재를 추진하기로 결정하였다. 2008년 1월 유네스코 세계유산위원회에 신청서를 제출하였고, 그 해 9월 ICOMOS(국제기념물유적협의회)의 현지 조사가 이뤄졌다. 2009년 1월 ICOMOS는 일부 조선왕릉 주변지대의 분류와 주변 시설 철거 문제 해결을 문화재청과 한국 정부에 요청하였고, 이에 대한 답변을 확인한 후 그 해 5월 ‘등재 권고’가 적힌 평가보고서를 유네스코에 제출하였다.[52] 2009년 6월 27일, 유네스코는 스페인 세비야에서 열린 제33차 세계유산위원회에서 조선왕릉 40기를 세계유산으로 등재하였다.[53]

조선왕릉은 유네스코에서 정한 10가지 가치 기준 중 ‘600년을 이어온 왕실제례’, ‘조선왕릉의 조형 예술적 가치’, ‘풍수이론에 대한 조선시대의 고유한 해석’ 등 3가지를 충족했다는 점에서 세계유산으로 인정받았다.[54] 단, 조선민주주의인민공화국 영역에 있는 제릉(태조의 정비 신의왕후의 능)과 후릉(정종과 그의 왕비 정안왕후의 능), 태조의 고조부모, 증조부모, 조부모, 양친의 능, 그리고 대한민국 영역에 있지만 폐위된 연산군과 광해군의 묘는 제외되었다.[55] 이후, 문화재청은 조선왕릉이 세계유산이 된 것을 기념하여 2010년 6월 27일부터 7월 12일까지 무료 개방을 하였다.[56]

조선왕릉은 다음과 같은 세계 유산 등록 기준을 충족한다.

- (3) 현존하거나 이미 사라진 문화적 전통이나 문명의 유일하거나 특별한 증거.

- (4) 인류 역사의 중요한 단계를 보여주는 건물의 유형, 건축이나 기술의 총체, 기념비적인 미술 작품이나 도시 계획 또는 조경 디자인의 뛰어난 사례.

- (6) 사건이나 살아있는 전통, 사상, 신념, 예술 및 문학 작품과 직접 또는 유형적으로 관련된 보편적인 중요성이 뛰어난 유산. (이 기준은 다른 기준과 함께 사용하는 것이 바람직하다)

8. 관련 축제

조선왕릉과 관련하여 구리 동구릉 건원문화제, 정조 효 문화제, 조선왕릉 소나무 심기 체험 행사 등 여러 축제들이 진행된다.

8. 1. 구리 동구릉 건원문화제

구리시에서 주관하는 축제로 태조, 문종, 영조의 왕릉이 있는 동구릉의 역사적 가치를 되새기고 널리 알리고자 만들어진 축제이다. 2003년까지 전주이씨대동종약원의 주관으로 ‘건원릉친향기신제’가 열리다가 2004년부터 구리시가 주관하면서 ‘구리동구릉건원문화제’로 바꾸고, 문화축제를 추가하였다. 매년 5월 중에 축제가 열리는데, 행사 주요 내용으로는 어가행렬과 민속공연, 시민 백일장 등이 있다.[57]'''어가행렬'''은 새로운 왕이 등극했을 때 건원릉에 참배하러 가는 조선 시대의 어가행렬을 재현한 행사로 구리시 내에 거주하는 시민과 학생들이 참여한다. 이 중 왕과 세자는 나이와 풍모 등의 특별 조건을 제시하는데, 이때 뽑힌 왕과 세자는 새로운 사람이 선발되기 전까지 어가행렬 및 관련 행사에 왕과 왕세자 참가 기회나 구리시 홍보대사 자격 등 몇 가지의 혜택이 주어진다.[57]

어가 행렬은 조선 초기의 복장을 재현하였으며, 행사에는 약 400명, 2마리의 말이 동원된다. 어가행렬에는 크게 대가노부(大駕鹵簿)와 법가노부(法駕鹵簿), 소가노부(小駕鹵簿)의 형식이 있는데, 능행 어가행렬에는 소가노부의 형식이 적용된다. 어가행렬은 아침에 구리시립체육공원에서 출발하여 동구릉 내에 있는 혜릉까지 행렬한다. 어가행렬 직후에는 건원릉에서 전주이씨대동종약원의 주관으로 ‘건원릉친향기신제’를 지내며, 그 뒤 원릉에서 시민백일장이, 재실 앞마당에서는 산대공연과 대금산조, 궁중군악, 태평무, 현대 국악 등 각종 민속 공연이 열린다. 행사 하루 전에는 만 20세가 되는 성년을 대상으로 성년례 재현을 한다.[57]

8. 2. 정조 효 문화제

2011년 전까지는 ‘수원화성문화제’를 통한 융건릉 어가행렬과 제례, 효행 관련 행사 등을 하다가 2011년에 ‘2011 정조효행문화제’란 이름으로 분리되었다.[58] 2012년에는 ‘2012 정조 효 문화제’라는 이름으로 축제를 하였다.[59] ‘2012 정조 효 문화제’에서는 어가행렬과 제례 행사 이외에도 이전 효행 관련 행사보다 심화된 ‘왕세자 교육체험’ 등으로 아버지에 대한 정조의 효행을 기리고자 하였다.[60]8. 3. 조선왕릉 소나무 심기 체험 행사

문화재청이 주최하는 소규모 행사로, 매년 봄 식목일을 맞아 왕릉 주변의 숲에 소나무를 심는 행사이다. 문화재청이 관리하는 사릉 양묘장에서 키운 금강송(金剛松) 7,000여 주를 시민들의 자발적인 참여를 통해 모든 조선왕릉의 숲에 심어, 세계문화유산과 자연에 대한 가치를 되새기고자 한다.[61]9. 훼손과 복원

조선왕릉은 세계문화유산으로 지정된 이후, 그 가치를 보존하기 위해 복원 및 재정비 사업이 진행되고 있다. 문화재청은 2025년까지 4.9조원을 투입하여 유네스코 권고사항 이행을 위한 단기 사업과 기본 능제 복원을 위한 장기 사업을 추진할 계획이라고 발표했다.[79]

훼손된 왕릉의 복원과 더불어, 능역 내 부적합 시설 철거 및 방재 시설 확충도 진행된다. 목장이 있는 서삼릉, 과거 중앙정보부가 위치했던 의릉, 태릉선수촌이 있는 태강릉 등이 주요 대상이다.[79] 특히 동구릉은 골프장 철거를 통해 경관 훼손 문제를 해결하고 있다.

2007년 시작된 의릉 복원 사업은 완료되어 기본 능제로 복구되었다. 세종의 영릉은 본래 참도와 어구(왕릉이나 궁궐을 둘러싼 개천)를 발굴하여 2017년까지 원형 복원을 목표로 하고 있다.[80] 이외에도 여러 조선왕릉에서 파괴된 수복방, 수라간 등의 복원 작업이 진행 중이다.

9. 1. 훼손

조선왕릉은 500년이 넘는 시간 동안 여러 문제로 인해 그 가치가 훼손되는 사례들이 있었다. 조선시대에는 정치적인 문제로 왕릉이 원·묘로 격하되거나, 임진왜란 때 왜군에 의해 파괴되기도 하였다. 일제강점기와 급격한 현대화를 겪으면서 주변 숲이 파헤쳐지고 능역 안까지 침범당하는 일도 벌어져, 조선왕릉의 역사적·자연적 가치가 훼손되었다는 비판이 제기되었다. 세계문화유산으로 지정된 이후에는 조선왕릉에 부합되지 않는 시설들을 철거하고, 파괴된 능역을 복구하는 등 세계문화유산으로써의 가치를 보존하기 위해 노력하고 있다.이러한 훼손은 크게 임진왜란 당시 왜군에 의한 훼손, 대한민국 정부에 의한 훼손, 그리고 난개발로 인한 훼손으로 나눌 수 있다.

9. 1. 1. 임진왜란 당시 왜군에 의한 훼손 사례

임진왜란 당시 왜군은 선정릉의 봉분을 파헤치고, 정자각과 재궁을 불태웠다.[66] 1593년 4월 경기 감사 성영(成泳)의 보고에 능이 파헤쳐졌다는 기록이 있었으나, 정확한 훼손 시기는 기록되어 있지 않았다.[66] 조선왕조실록에는 선릉과 정릉의 세 재궁이 모두 잿더미가 되었고, 처음에는 왕의 시신이 옮겨진 것으로 추정했으나, 얼마 뒤 선릉 재궁의 잿더미에서 불에 탄 뼈가 발견되었고, 근처 송산에서 발견한 시체도 중종의 것이 아닐 가능성이 높다는 것이 확인되면서 왕의 시신이 불타버린 것으로 추정했다.[67]이때 재궁뿐만 아니라 정자각이 불타고 석물이 갈라졌으며, 봉분의 사초 등이 크게 훼손되는 등 선조의 직계 조상인 성종과 중종이 묻힌 선정릉은 왜군에 의해 재궁이 불태워지는 피해를 입었다.[68] 이는 임진왜란 이후 종묘사직이 파괴된 일과 더불어 일본에 대한 척화론의 주요 근거가 되었으며, 정유재란 이후 일본이 화친을 청할 때, 조선 조정에서는 선정릉을 파헤친 범인들을 조선으로 압송할 것을 요구하였다.[69]

하지만 일본 측에서는 임진왜란 당시 서울에 간 적도 없었던 대마도의 죄인들을 협박하여 강제로 데려왔고, 이들을 심문하는 과정에서 이러한 사실이 밝혀졌다.[70][71] 조정은 심문 과정에서 낙형을 가하는 등 여러 고문을 가했으나, 두 대마도인들은 일본 측의 협박과 회유를 통해 압송되었다는 점을 얘기하면서 자신들의 범죄에 대한 무고함을 호소하였다.[72] 이후 조정에서는 이들의 진위 논란이 벌어졌으나, 두 죄인들을 목 베는 것으로 결론을 내렸다.[73] 임진왜란 이후 선정릉의 능실에는 불타버린 성종과 중종의 시신 대신 불타버린 재궁의 재와 부장품을 넣었다고 한다.

9. 1. 2. 대한민국 정부에 의한 훼손 사례

1970년대 박정희 정부 때 ‘세종대왕 성역화 사업’이란 이름으로 영릉의 기존 능제를 훼손했다는 비판이 있다. 본래 2개의 길로 되어 있던 영릉의 참도가 1개 더 추가되었는데, 조선왕릉에서 3개로 이루어진 참도는 황제릉의 형식으로 조성된 홍유릉에만 존재했던 양식이었다. 또한 기존 참도에 사용하던 박석 대신 화강암을 깔았고, 정자각의 동계에는 임금이 올라가는 어계와 혼이 올라가는 신계 이외에 계단이 하나 더 추가되었다. 그리고 주변에 있던 소나무 숲을 베어내고 잔디를 심어 기존 조선왕릉들과는 달리 주변에 울창한 숲이 없다는 점 등이 있다. 이러한 점에서 박정희 정부가 조선왕릉이 가진 자연조화적인 가치에 대한 인식이 부족했다는 지적이 있다.[74]중앙정보부(현 국가정보원)가 의릉 내에 자리잡았는데, 불교를 배척했던 조선의 왕릉인 의릉 내에 석탑 한 쌍이 세워져 있고, 그 사이에는 큰 연못이 있으며, 경내에는 외래종의 식물들이 있어 의릉이 가지고 있었던 조선왕릉의 기본 능제를 훼손하고 중앙정보부의 휴식 공간으로 바꾼 것이 아니냐는 비판이 있었다. 중앙정보부가 들어선 뒤에는 중앙정보부가 의릉을 관리해왔기 때문이다. 중앙정보부와 그 후신이었던 안기부(국가안전기획부)가 있는 동안에는 일반인의 출입은 통제되었고, 이후 안기부가 서초구로 이전한 1995년 9월 이후에 시민들에게 개방되었다.[75]

9. 1. 3. 난개발로 인한 훼손 사례

급격한 현대화를 거치면서 난개발로 인해 왕릉 주변의 숲들이 사유화되고, 각종 시설들이 들어서게 되었다. 이러한 시설들은 법적으로 금지되었음에도 불법으로 설치되거나, 해당 기관 및 사람들의 보상 문제로 많은 갈등을 겪었다.서오릉에는 100여 곳의 식당들이 불법 가건물이나 비닐하우스 형태로 난립하여 구청에서 단속에 나서기도 하였다.[76] 또한, 주변 목장 시설에 대한 문제도 제기되었다. 한국 최대의 왕릉군인 동구릉 옆에는 골프장이 들어서 경관을 훼손하였고, 보상 문제로 갈등이 있었다. 김포시와 영월군의 장릉 근처에는 군부대 시설이 들어서 문제가 되었고, 홍유릉 바로 앞에는 왕릉 경관과 어울리지 않는 대형 결혼식장이 들어서고 하천이 복개되어 금천교가 심하게 훼손되었다.[77] 정조의 왕릉이 있는 융건릉도 경기 화성 태안3지구 택지개발지구사업으로 인해 훼손 논란이 있었다.[78]

9. 2. 조선왕릉 복원정비사업

조선왕릉이 세계문화유산으로 지정된 이후, 문화재청에서는 2025년까지 4.9조원을 투입하여 조선왕릉의 복원과 재정비를 하겠다고 발표하였다. 이는 유네스코 권고사항을 위한 단기사업과 기본 능제로 재정비하는 장기사업으로 구성되어 있다.[79]목장이 들어서 있는 서삼릉, 중앙정보부가 있었던 의릉, 태릉선수촌이 있는 태강릉 등 능역 범위까지 들어와 있는 시설물들에 대한 철거와 복원·정비, 그리고 화재와 도굴에 대비한 방재시설을 배치할 계획이다.[79] 한때 골프장과 관련한 문제로 갈등이 벌어졌었던 동구릉에는 골프장이 철거되는 등 각종 난립된 시설물들에 대한 철거도 진행되고 있다.

이후 2007년부터 의릉의 복원사업을 시작하여 현재는 기본능제로 복구되었고, 세종의 영릉에서 본래의 참도와 어구(御溝: 능이나 궁궐을 둘러싼 개천)를 발굴하고, 2017년까지 본래의 능제로 복원할 계획이다.[80] 현재도 여러 조선왕릉 주변의 파괴된 수복방이나 수라간 등에 대한 복원작업을 진행하고 있다.

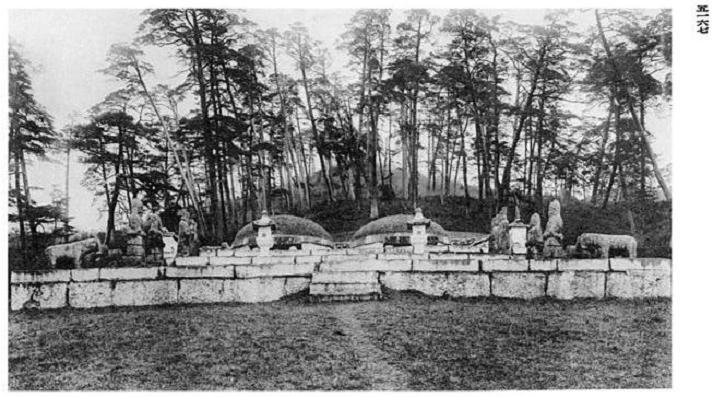

10. 조선민주주의인민공화국 내의 조선왕릉

유네스코 세계유산에 등재된 조선왕릉은 총 40기로, 조선민주주의인민공화국 내에 있는 제릉과 후릉은 제외되었다. 제릉과 후릉은 개풍군과 개성직할시에 위치한 조선왕릉으로 조선 초기의 양식을 띠고 있다. 태조의 첫 번째 부인이었던 신의왕후는 남편이 왕이 되기 전에 개성에서 사망하였기에 개성 근처에 묻혔던 것이고, 정종은 정안군에게 왕위를 넘기고 나서 개성 백룡산 기슭의 인덕궁에서 여생을 보내다가 죽었기에 개성에 묻히게 되었다.[81] 제릉은 조선민주주의인민공화국의 문화재 분류인 보존급(대한민국의 보물급에 해당) 556호로 지정되었고, 제릉비는 보존급 1624호로 지정되었으며, 후릉은 보존급 제551호로 지정되었다. 이들의 무덤은 조선 초기의 양식으로 제릉에는 건원릉과 유사한 6각형의 장명등이 있다. 국립문화재연구소에서는 조선왕릉을 조사할 당시 북측의 실측자료를 받아 조사하였다.

제릉과 후릉 이외에도 태조의 선조들의 왕릉들은 대부분 이들이 살았던 함길도(오늘날 함경도)에 있다. 태조의 4대조의 무덤들은 조선이 건국되고 난 뒤에 왕릉으로 추봉되었다. 1392년에 익조의 능호와 함께 4대조의 능호를 일괄하여 정했는데, 함경도의 조선왕릉은 같은 능침 공간에 조성되었어도 공민왕과 노국공주의 현정릉과 같이 제각각 다른 능호를 사용하였다. 이 왕릉들은 모두 함경도의 함흥과 안변, 문주 등지에 있던 까닭에 통틀어서 ‘함길도 8릉’으로 불렀다.[81] 조선왕조실록에는 이들의 무덤이 태조를 거쳐 세종 대에까지 이장되어 왕릉의 형식으로 보수되었다고 하였다. 현재 함길도 8릉에 대한 현황에 대해서는 알 수 없으며, 사진도 1930년대에 조선총독부가 찍은 사진 이외에는 거의 찾아볼 수가 없다. 북한지역정보넷에서는 함길도 8릉 중 정숙왕후의 왕릉인 숙릉만이 등록되어 있을 뿐이고, 이마저도 북한의 문화재로는 지정되지 않은 상태다.

11. 왕릉 목록

조선 왕조의 역대 임금과 왕비, 그리고 추존왕의 무덤은 총 27기이며, 이 중 반정으로 쫓겨난 연산군과 광해군은 묘(墓)로 분류되어 왕릉으로 불리지 않는다. 이들은 종묘에도 모셔지지 않았다.

조선 왕릉은 대부분 서울과 경기도 지역에 분포하는데, 이는 수도를 한양으로 정하고 경국대전에 따라 한양도성 외곽과 경기도에 왕릉을 조성했기 때문이다. 선정릉, 정릉, 헌인릉 등은 원래 경기도에 있다가 해방 이후 서울특별시에 편입되었다.

단종의 장릉은 강원도 영월군에 있는데, 숙종 때 단종이 복위되면서 노산군묘에서 장릉으로 승격되어 비수도권 지역의 유일한 조선 왕릉이 되었다. 정종의 후릉과 추존왕인 목조, 익조, 도조, 환조의 능은 북한 지역에 있다.

왕릉은 왕과 왕비, 추존왕과 왕비가 묻힌 '능(陵)', 세자와 세자빈이 묻힌 '원(園)', 그 외 왕족이 묻힌 '묘(墓)'로 구분된다. 왕릉은 18곳에 흩어져 있으며, 서울에서 40km 이내에 많이 위치한다. 장릉(영월), 영릉(여주)처럼 예외적인 경우도 있다. 왕릉은 개인뿐 아니라 가족 단위로 조성되었으며, 40개의 능과 13개의 원을 합쳐 총 53개의 왕릉이 있다.

조선 왕릉은 유교 경전인 ''예기''와 ''주례''에 따라 조성되었다. 위치 선정에는 한성(서울)과의 거리, 다른 왕릉과의 거리, 접근성, 풍수지리 등이 고려되었고, 장례 의식과 자연 환경도 반영되었다.

개별 왕릉 목록은 다음과 같다 (알파벳순). 제릉(태조의 첫 번째 부인 신의왕후의 능)과 후릉(정종과 정안왕후의 능)은 개성시에 있다.[3]

동구릉은 조선 시대 능묘 건축의 발달 과정을 보여주는 대표적인 예시이다. 7명의 왕과 10명의 왕후가 9개의 능에 안장되어 있다. 태조의 '''건원릉'''이 대표적이며, 이 외에도 헌종과 두 왕비의 '''경릉''', 경종의 첫 번째 왕비 단의왕후의 '''혜릉''', 인조의 두 번째 왕비 장렬왕후의 '''휘릉''', 선조와 두 왕비의 '''목릉''', 현종과 명성왕후의 '''숭릉''', 문조와 신정왕후의 '''수릉''', 영조와 두 번째 왕비 정순왕후의 '''원릉''', 안동 김씨 명빈의 '''명빈묘'''가 있다. 경기도 구리시 왕숙천 서쪽에 위치한다.[4]

'''광릉'''은 경기도 남양주시에 있으며, 세조와 정희왕후의 능이다. 1468년과 1483년에 각각 조성되었다. 병풍석이 없고 바깥널 덮개돌 대신 생석회를 사용했으며, 참배로가 없고 T자형 제례 공간 하나만 있는 등 왕릉 건축의 변화를 보여준다. 이는 세조의 유언에 따른 것으로, 절약 정신을 반영한다.

'''헌릉'''은 태종과 원경왕후의 쌍릉이고, '''인릉'''은 순조와 순원왕후의 단릉이다. 서울 남쪽 대모산 남쪽 기슭에 있다.

홍릉과 유릉은 대한제국 선포 후 고종 황제와 순종 황제의 새로운 지위를 반영하여 설계되었다. '''홍릉'''에는 고종 황제와 명성황후가, '''유릉'''에는 순종 황제와 두 부인이 안치되어 있다. 의민태자 이은과 이방자 여사의 묘인 '''영원'''(英園)도 남양주시에 있다.

'''장릉'''(김포)은 경기도 김포시에 있으며, 인조의 부모인 원종과 인헌왕후의 능이다.

'''장릉'''(파주)은 경기도 파주에 있으며, 인조와 인열왕후의 능이다. 임진강과 한강이 만나는 지점 근처에 있어, 오두산 통일전망대에서 북한을 볼 수 있다.

'''장릉'''(영월)은 강원특별자치도 영월군에 있으며, 단종의 능이다. 수도에서 가장 멀리 떨어져 있다.

'''정릉'''(성북)은 서울 성북구에 있으며, 태조의 두 번째 부인 신덕왕후의 능이다. 북한산에 있는 '''정릉'''(강남)과는 다르다.

'''온릉'''은 경기 양주시에 있으며, 중종의 첫 번째 왕비 단경왕후의 능이다. 수도권제1순환고속도로 송추 나들목 북쪽에 있다.

공릉, 술릉, 영릉은 경기도 파주시에 있다. '''공릉'''은 장순왕후, '''술릉'''은 공혜왕후, '''영릉'''은 효장세자와 효순왕후의 능이다. 세종대왕의 영릉과는 다르다.

'''사릉'''은 경기도 남양주시에 있으며, 단종의 왕비 정순왕후의 능이다. 금곡역에서 1.6km 떨어져 있다.

선릉은 성종과 정현왕후의 능이고, 정릉은 중종의 능이다. 서울 남쪽에 있으며, 선릉역에서 340m 거리에 있다. 북한산 남쪽 기슭에 있는 '''정릉'''(강남)과는 다르다.

창릉, 홍릉, 경릉, 익릉, 명릉, 대빈묘, 수경원, 순창원은 고양시에 있다. '''창릉'''은 예종과 안순왕후, '''홍릉'''은 정성왕후(남양주시의 홍릉과는 다름), '''경릉'''은 추존 덕종과 소혜왕후, '''익릉'''은 인경왕후, '''명릉'''은 숙종과 인현왕후의 쌍릉 및 인원왕후의 단릉이다. '''대빈묘'''는 희빈 장씨, '''수경원'''은 영빈 이씨, '''순창원'''은 순회세자와 공회빈의 묘이다.

조선 왕릉에는 북한에 있는 목조, 익조, 도조, 환조와 그 비의 능묘도 포함된다. 연산군묘, 광해군묘, 북한에 있는 신의왕후의 제릉과 정종·정안왕후의 후릉은 세계 유산에 포함되지 않는다.

12. 원소 목록

원(園) 또는 원소(園所)는 왕세자, 왕세자빈 또는 임금을 낳은 선왕의 후궁들의 무덤에 붙이는 이름이다. 원소는 모두 세계유산 등재에서 제외되어 있다.

참조

[1]

웹사이트

Royal Tombs of the Joseon Dynasty – UNESCO World Heritage Centre)

https://whc.unesco.o[...]

2010-10-22

[2]

웹사이트

A Trip to Royal Tombs of the Joseon Dynasty : Public Gardens for the Living and the Dead in the Vicinity of Seoul

http://english.visit[...]

English.visitkorea.or.kr

2013-07-12

[3]

웹사이트

Royal Tombs to Be Listed as World Heritage Site

http://english.chosu[...]

The Chosun Ilbo

2009-05-14

[4]

웹사이트

Official Site of Korea Tourism Org.: The 40 Royal Tombs of the Joseon Dynasty

http://www.visitkore[...]

2013-07-12

[5]

서적

Plan your trip Korea: Tour courses for international tourists

길잡이미디어

2011-07-13

[6]

뉴스

朝鮮王陵40基が世界文化遺産に登録される

https://japanese.joi[...]

中央日報

2009-06-29

[7]

웹사이트

네이버 지식백과 - 호석

https://terms.naver.[...]

[8]

웹인용

조선왕릉 전시관 - 왕릉 변천사

http://royaltombs.ch[...]

2012-11-03

[9]

웹인용

조선왕릉이란?

http://royaltombs.ch[...]

문화재청

2009-05-13

[10]

웹인용

세계유산으로써의 조선왕릉

http://royaltombs.ch[...]

2012-11-03

[11]

서적

王에게 가다

지오마케팅/문화재청

2010

[12]

서적

조선의 왕릉

도서출판 가람기획

2003

[13]

웹사이트

네이버 지식백과 - 신도비

https://terms.naver.[...]

[14]

간행물

조선왕릉 종합학술조사보고서(Ⅰ)

국립문화재연구소

2009

[15]

서적

위의 책

[16]

웹사이트

《한국민족문화대백과》〈현릉〉항목

https://terms.naver.[...]

[17]

서적

위의 책

[18]

웹인용

조선왕릉전시관-국장절차

http://royaltombs.ch[...]

2012-10-22

[19]

간행물

위의 책

국립문화재연구소

[20]

웹사이트

빈전·국장·조묘·재 4도감에 대한 실록의 기록 / 혁파는 세종실록 참조

http://sillok.histor[...]

[21]

웹사이트

조선왕릉전시관 - 3도감 이야기

http://royaltombs.ch[...]

[22]

영상

왕을 모시는 재궁과 찬궁

[23]

웹인용

왕릉과 풍수

http://royaltombs.ch[...]

문화재청

2009-05-13

[24]

서적

위의 책

[25]

영상

조선왕릉은 어떻게 만들어졌을까

[26]

웹인용

사이버 문화재 탐방 - 조선왕릉

http://www.heritage.[...]

2012-10-23

[27]

간행물

위의 책

국립문화재연구소

[28]

간행물

위의 책

국립문화재연구소

[29]

서적

위의 책

[30]

웹사이트

태종 16권 8년 7월 9일 (을묘) 2번째기사 / 서운관에서 태상왕의 능실을 석실로 만들 것을 청하는 상서문

http://sillok.histor[...]

[31]

웹사이트

태종 16권 8년 7월 26일 (임신) 1번째기사 / 산릉의 기일이 가까와지자 석실을 지으라고 명하다.

http://sillok.histor[...]

[32]

서적

위의 책

[33]

웹사이트

네이버 지식백과 - 신도비

https://terms.naver.[...]

[34]

웹사이트

예종 1권 즉위년 9월 22일 (무인) 2번째기사 / 원상들이 능침에 석실을 쓸 것을 건의하였으나 윤허하지 않다

http://sillok.histor[...]

[35]

서적

위의 책

[36]

서적

위의 책

[37]

서적

위의 책

[38]

서적

위의 책

[39]

서적

위의 책

[40]

서적

위의 책

[41]

서적

위의 책

[42]

서적

위의 책

[43]

서적

위의 책

[44]

웹사이트

의정부와 예조에서 최양선을 벌할 것을 청하였으나 거절하다.

http://sillok.histor[...]

1443-02-02

[45]

서적

박시백의 조선왕조실록-세종실록

휴머니스트

2005

[46]

서적

위의 책

[47]

웹사이트

인릉·수릉 등의 천봉을 의논하여 결정하다.

http://sillok.histor[...]

1855-01-18

[48]

서적

박시백의 조선왕조실록-중종실록

휴머니스트

2006

[49]

서적

박시백의 조선왕조실록-인종·명종실록

휴머니스트

2006

[50]

서적

위의 책

[51]

웹사이트

조선왕릉 전시관-산릉제례

http://royaltombs.ch[...]

[52]

뉴스

조선왕릉 세계유산 등재 과정과 평가 - 연합뉴스

https://news.naver.c[...]

[53]

뉴스

조선의 왕릉 40기 세계의 유산됐다. - 경향신문

http://news.khan.co.[...]

[54]

웹인용

조선왕릉 전시관 - 세계유산 조선왕릉

http://royaltombs.ch[...]

2012-11-03

[55]

뉴스

조선왕릉 세계문화유산 등재 확정

http://www.donga.com[...]

동아일보

2009-06-27

[56]

뉴스

조선왕릉 세계문화유산 등재 기념 '무료개방' - bntnews (한경닷컴)

http://bntnews.hanky[...]

[57]

웹사이트

네이버 지식백과 - 구리동구릉건원문화제

https://terms.naver.[...]

[58]

뉴스

수원화성문화제 성황리에 마쳐 - 아시아 투데이

http://www.asiatoday[...]

[59]

뉴스

5월 둘째주 주간포토:정조대왕 211주기 어가행렬이 화성 융건릉 - 수원일보

http://www.suwon.com[...]

[60]

뉴스

세대공감 '2012 정조 효 문화제'... 정조를 기리다. - 일요서울

http://www.ilyoseoul[...]

[61]

웹인용

세계유산에 소나무 심으러 오세요 시민과 함께하는 조선왕릉 소나무 심기 체험행사 - 업코리아

http://www.upkorea.n[...]

2012-10-28

[62]

웹사이트

정릉의 영역을 정하다

http://sillok.histor[...]

1406-04-07

[63]

웹사이트

태상왕이 흥천사의 계성전에 전을 드리다

http://sillok.histor[...]

1406-05-02

[64]

서적

박시백의 조선왕조실록-세종실록

휴머니스트

2005

[65]

웹사이트

현종대왕행장

http://sillok.histor[...]

[66]

웹사이트

왜적이 선릉과 정릉 두 능을 파헤치다

http://sillok.histor[...]

1592-12-01

[67]

웹사이트

공조 판서 권징이 두 능을 봉심하고 의견을 아뢰다.

http://sillok.histor[...]

1593-06-28

[68]

웹사이트

이항복이 선릉과 정릉을 살피고 그 수리하는 일에 대해 아뢰다.

http://sillok.histor[...]

1612-10-01

[69]

웹사이트

전계신 파견·서계 요구·능 도굴범 요구 등에 관한 비변사의 상소문

http://sillok.histor[...]

1606-07-05

[70]

웹사이트

범능자 왜인 마고사구의 공초

http://sillok.histor[...]

1606-11-17

[71]

역사기록

선조 205권 39년 11월 17일 (임오) 6번째기사 / 범능자 왜인 마다화지의 공초

http://sillok.histor[...]

[72]

역사기록

두 대마도인들의 공초에 대한 실록의 내용

http://sillok.histor[...]

[73]

역사기록

선조 206권 39년 12월 20일 (갑인) 4번째기사 두 왜인을 길거리에서 처참하게 하다.

http://sillok.histor[...]

[74]

서적

신들의 정원 조선왕릉

책보세

2010

[75]

서적

위의 책

[76]

뉴스

서오릉, 불법행위에 신음 - 세계일보

https://news.naver.c[...]

[77]

뉴스

골프장에 막히고 목장에 잘린 '조선왕릉'. 세계문화유산 등재 불구 18기 묘역 훼손 심각. - 문화일보

http://www.munhwa.co[...]

[78]

뉴스

'융건릉 훼손 논란' 화성 태안3지구.. 감사청구 - 연합뉴스

https://news.naver.c[...]

[79]

뉴스

2025년까지 4900억원 투입 조선왕릉 복원·재정비한다. - 문화일보

http://www.munhwa.co[...]

[80]

웹인용

영릉(세종대왕릉) 천장(遷葬)당시 참도, 어구 발견 - 문화저널 21

https://web.archive.[...]

2014-08-11

[81]

서적

위의 책

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com