제갈량

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

제갈량은 삼국 시대 촉한의 정치가이자 전략가로, 형주 시절, 유비 사후, 남정과 북벌 시기로 나뉘는 생애를 보냈다. 랑야군 출신으로 어려서 부모를 잃고 친척에게 길러졌으며, 융중에 은거하며 유비와의 만남을 기다렸다. 유비의 삼고초려로 촉한에 합류하여 승상으로 임명되었고, 적벽대전에서 손권과의 동맹을 이끌었다. 유비 사후에는 섭정으로서 남정을 통해 촉한의 기반을 다졌으며, 북벌을 통해 위나라를 공격했으나 실패했다. 법치주의와 인재 등용을 중시하며 경제 정책을 통해 촉한의 국력을 강화했고, 외교적으로 오나라와의 동맹을 유지했다. 진수는 제갈량을 정치가로 높이 평가했지만 군사적 능력은 그에 미치지 못한다고 평가했으며, 후대에도 다양한 평가를 받으며 숭배의 대상이 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 181년 출생 - 후한 헌제

후한 헌제는 후한의 마지막 황제로서, 즉위 후 권력 다툼에 휘말리다 조조에 의해 옹립되어 실권 없는 황제로 지내다 조비에게 제위를 선양하고 산양공으로 여생을 보냈다.

2. 생애

제갈량의 생애는 크게 형주 시절, 입촉과 유비가 사망하기 전, 그리고 유선 시대에 이르러 남정과 북벌을 수행한 시기로 나눌 수 있다.

2. 1. 출생과 성장

서주 랑야군 양도현(현재 산둥성 림의시 의남현) 출신으로[180], 본관 역시 같은 곳이다[181]. 키는 8척(후한 시대 1척은 약 23cm이므로 약 184cm, 위·서진 시대 1척은 약 24.1cm이므로 약 192.8cm)에 달했으며, "웅장한 용모"를 지녔다고 전해진다[14]. 14세기 소설 삼국지연의에서는 "공명은 유난히 키가 컸고, 얼굴은 윤기 나는 옥과 같았으며 머리에는 비단 띠를 땋아 매고 있었다. 학 깃털로 만든 옷을 걸치고 있어 신선처럼 맑고 밝은 기운을 풍겼다"고 묘사된다.[15]

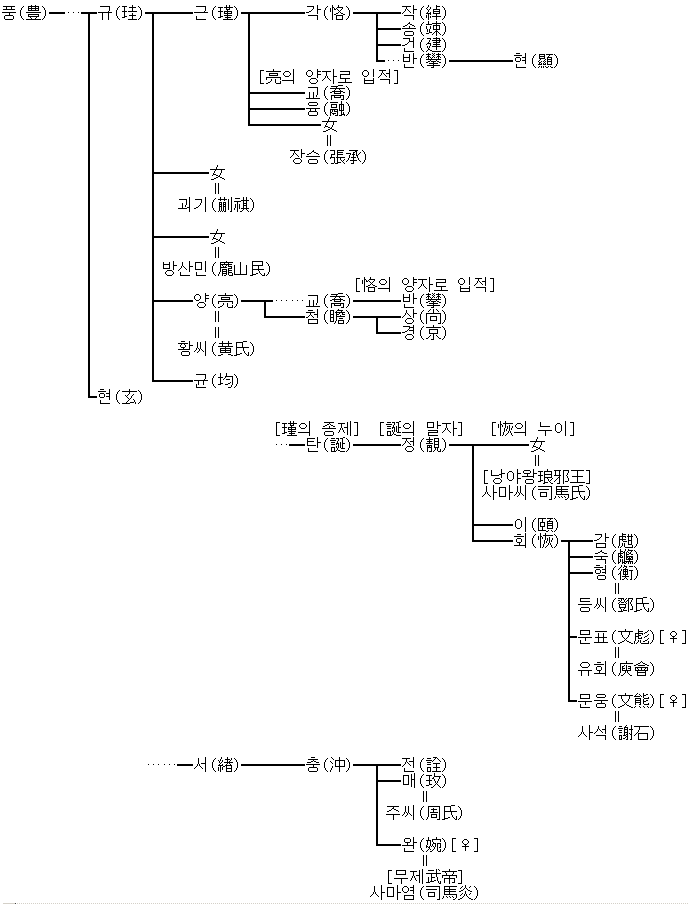

제갈량 가문의 가장 오래된 조상은 서한 원제 때 사례교위를 지낸 제갈풍(zh:諸葛豐)이다. 아버지 제갈규(諸葛珪)는 후한 말 한령제 때 태산군(현재 태안시 부근)의 승(부장관)을 지냈으나[9], 제갈량이 어릴 때 세상을 떠났다. 제갈량에게는 형 제갈근[10], 남동생 제갈균(zh:諸葛均)[11], 그리고 두 명의 누이가 있었다. 제갈근과는 이복형제라는 설도 있으며, 제갈균과는 7살 차이가 난다. 어떤 기록에 따르면 친모는 제갈량이 2~3살 때 세상을 떠났고, 제갈균은 새어머니 소생이라고 한다. 부친과 모친 모두 제갈량이 15세가 되기 전에 돌아가셨다.

제갈씨의 유래에 대해서는 두 가지 설이 전해진다. 『오서』(吳書)에 따르면 본래 성은 격(葛)씨였고, 조상이 살던 주현(諸縣, 현재 주청시 남서쪽)의 '주(諸)'와 성씨 '격(葛)'을 합쳐 제갈(諸葛)이 되었다고 한다.[6] 반면 『풍속통의』는 진승 휘하의 장수였던 격영(zh:葛嬰)의 후손으로[7], 한문제가 격영의 손자에게 주현후(諸縣侯) 작위를 내리면서 '주(諸)'와 '격(葛)'을 합쳐 제갈(諸葛)을 성으로 삼았다고 기록한다.[8]

부모를 일찍 여읜 제갈량은 동생 제갈균과 함께 숙부 제갈현(諸葛玄)에게 의탁하여 예장군으로 갔다. 당시 제갈현은 원술의 명으로 예장태수가 되었으나, 조정에서 파견한 주호와의 갈등 끝에 유표에게 의지하게 되었다. 『헌제춘추』에 따르면, 제갈현은 건안 2년(197년) 민중 반란으로 살해당했다고 한다[182]. 숙부마저 사망한 후, 때마침 조조가 일으킨 서주대학살의 참극을 피해 제갈씨 가문은 남쪽으로 피난길에 올랐다. 형 제갈근은 강동으로 가 손권에게 의탁했고, 어린 제갈량은 가문의 당주로서 남은 일족을 이끌고 형주로 향했다. 이 사건으로 제갈량은 조조에게 깊은 원한을 품게 되었고, 반대로 손권에게는 우호적인 감정을 가지게 되었다.

형주 남양(南陽)의 융중(隆中)에서 제갈량은 동생과 함께 밭을 갈고 책을 읽으며("경독") 생활했다. 그는 종종 『양부금』이라는 노래를 불렀으며, 자신을 춘추시대의 명재상 관중과 전국시대의 명장 악의에 비유했다. 당시 대부분의 사람들은 이를 인정하지 않았지만, 절친한 친구였던 최주평(태위 최열의 아들)과 서서는 그의 재능을 높이 평가했다. 이 시기 함께 공부한 학우로는 석도와 맹건 등이 있다.

이 무렵 제갈량은 형주의 명사 황승언의 딸(황부인)과 결혼했다. 『양양기』에 따르면 황승언은 “내게 못생긴 딸이 있는데, 머리는 노랗고 피부는 검지만 재능은 당신과 짝이 될 만하다”고 말했고, 제갈량은 이를 받아들였다. 당시 사람들은 이를 두고 “공명의 아내 고르는 솜씨를 흉내 내지 마라”고 놀렸다고 한다. 이 일화에서 못생겼지만 현명한 아내를 얻는 것을 비유하는 '공명의 택처(孔明擇妻)' 또는 '공명의 혼처 고르기'라는 말이 유래했다[184]. 이 결혼을 통해 제갈량은 형주의 유력 가문들과 인맥을 형성하게 되었다. 장인 황승언의 아내는 양양의 호족 채씨 가문 출신으로, 유표의 후처인 채부인의 언니였다. 따라서 채모와 유표는 제갈량에게 처가 쪽 인척이 된다. 또한 제갈량의 큰누나는 방릉태수 괴기(괴월과 괴량의 조카)와 결혼했고[12][183], 작은누나는 방덕공의 아들 방산민(zh:龐山民)과 결혼하여[13], 방통과도 친척 관계를 맺었다.

2. 2. 유비와의 만남과 삼고초려

당시 군웅 유비는 형주 자사 유표의 손님으로 신야현에 머물고 있었다. 화북(華北)에서는 200년 조조(曹操)가 원소(袁紹)를 격파하고 세력을 키워 남쪽으로 진출할 기회를 엿보고 있었다. 유비는 원소 진영을 떠나 유표에게 의지하여 형주 북부의 신야(현재의 하남성 남양시 신야현(新野県))에 머물고 있었다.이때 유비는 은둔 선비인 사마휘를 만나 시대의 형세에 대해 조언을 구했다. 사마휘는 "평범한 선비들이 어찌 시대의 흐름을 알겠습니까? 뛰어난 인재만이 이를 꿰뚫어 볼 수 있습니다. 이 지역에 '와룡(臥龍)'과 '봉추(鳳雛)'라 불리는 두 인재가 있습니다."라고 말했다.[25] 유비가 그들이 누구인지 묻자, 사마휘는 "제갈공명과 방사원입니다."라고 답했다.[25] 유비가 신임하던 서서 역시 "제갈공명은 와룡과 같은 인물입니다. 장군께서 그를 만나보시는 것이 어떻겠습니까?"라며 제갈량을 추천했다.[26] 유비가 서서에게 제갈량을 데려와 달라고 부탁하자, 서서는 유비가 직접 찾아가 예의를 갖추는 것이 좋다고 조언했다.[27]

인재를 얻기를 원했던 유비는 서서의 조언에 따라 207년 겨울부터 208년 봄까지 세 번이나 제갈량의 초가집을 찾아가 마침내 그를 만날 수 있었다. 이 일화는 삼고초려(三顧草廬)로 알려져 있다. 『삼국지』에는 유비가 제갈량을 세 번 찾아가 만났다는 사실이 간략히 기록되어 있으며,[28] 『자치통감』은 이 만남이 207년에 이루어졌다고 명시하고 있다. 진수 역시 자신의 저술에 덧붙인 제갈량의 전기에서 삼고초려를 언급했다.[29]

개인적인 만남에서 유비는 당시 강력한 세력들과 경쟁하며 쇠퇴하는 한나라를 부흥시킬 방법에 대해 제갈량의 의견을 구했다.[30] 이에 제갈량은 융중대책(隆中對策), 이른바 '천하삼분지계'(天下三分之計)를 제시했다. 그는 유비가 먼저 형주(현재의 후베이성과 후난성)와 익주(현재의 쓰촨성과 충칭시)를 확보하여 남서부에 기반을 다져야 한다고 주장했다. 이후 동쪽의 손권과 동맹을 맺고, 북쪽과 중원의 중심부를 장악한 조조와 대적하여 천하를 도모해야 한다는 전략이었다.[31]

유비는 제갈량의 뛰어난 식견에 감탄하여 그를 매우 중용하게 되었다. 제갈량 역시 유비를 섬기기로 결심했다. 이후 유비는 제갈량과 매우 가까워져 많은 시간을 함께 보냈는데, 이는 오랜 동지인 관우와 장비의 불만을 사기도 했다. 유비는 이들에게 "나에게 공명이 있는 것은 물고기가 물을 만난 것과 같다. 다시는 불평하지 말라."고 말했고, 관우와 장비는 더 이상 불만을 표하지 않았다.[32]

2. 3. 적벽대전과 형주 남부 평정

당시 유비는 여남에서 조조에게 패배한 후 유표에게 몸을 의탁하고 있었다. 유비는 제갈량의 명성을 듣고 직접 융중으로 찾아가 그를 자신의 모사로 맞이했는데, 이것이 유명한 삼고초려(三顧草廬) 고사이다. 구주춘추나 위략에는 제갈량이 스스로 유비를 찾아갔다는 기록도 있지만, 출사표와 정사 삼국지에는 유비가 세 번 찾아가 만났다는 기록이 있어 현재는 삼고초려가 사실로 받아들여진다.[261] 제갈량은 훗날 출사표에서 "선제께서 신을 비루하게 여기지 않으시고 세 번이나 몸을 낮추어 초려를 찾아주시고, 신에게 친히 형세의 일을 물으시니 신은 감격하여 선제께 이 한 몸 바치리라고 결심하였습니다"라고 당시를 회고했다.이후 화북을 장악한 조조가 형주를 공격하자, 제갈량은 남쪽으로 후퇴하는 유비를 따라갔다. 유비군은 조조군의 추격으로 당양에서 크게 패하는 등 위기에 처했으나, 유표의 장남 유기의 도움으로 강하 지역에 주둔하며 잠시 숨을 돌렸다. 조조가 동쪽으로 진격해오자, 제갈량은 손권에게 사신으로 파견되어 조조에 맞서는 동맹을 성공적으로 맺었다. 그 결과, 208년 11월 손권과 유비의 연합군은 적벽에서 조조의 대군을 격파했다(적벽 대전). 연의에서는 제갈량이 조조군의 화살 10만 개를 얻거나 동남풍을 부르는 등 신비로운 활약을 펼친 것으로 묘사되지만, 이는 허구이다. 정사 기록에는 제갈량이 적벽대전 당시 구체적으로 어떤 역할을 했는지 명확히 나와 있지 않다. 다만, 정사 삼국지 《선주전》과 《산양공재기》에 유비가 패주하는 조조군을 남군까지 추격했다는 기록이 있어, 제갈량이 이 과정에서 참모로 종군하거나 병참을 담당했을 것으로 추정된다.

적벽대전 이후 유비는 형주 남부의 4개 군(장사, 계양, 무릉, 영릉)을 점령했다. 제갈량은 군사중랑장으로 임명되어 영릉, 계양, 장사의 3개 군을 다스리며 세금을 걷어 군사 비용으로 충당하는 역할을 맡았다(3군 부군종사). 이는 그의 뛰어난 행정 및 병참 관리 능력을 보여준다. 이 무렵, 제갈량과 버금가는 재능을 지녔다고 평가받던 방통도 유비 진영에 합류했다.

211년(건안 16년), 익주(益州)의 유장은 오두미도의 장로로부터 자신의 영토를 지켜달라고 유비에게 도움을 요청했다. 그러나 유장의 사신으로 온 법정은 장송과 미리 짜고, 유약한 유장 대신 유비가 익주를 차지하도록 계획하고 있었다. 유비는 처음에는 망설였으나, 방통의 강력한 권유에 따라 익주를 점령하기로 결심했다. 유비는 방통, 황충, 법정 등을 이끌고 익주로 진격했다. 제갈량은 장비, 조운, 유봉 등과 함께 장강을 거슬러 올라가며 주변 군현들을 평정했고, 이후 유비 본대와 합류하여 성도를 포위했다(유비의 입촉).

214년(건안 19년) 익주가 평정되자, 제갈량은 군사장군 겸 서좌장군부사(署左將軍府事)에 임명되었다. 유비가 원정을 나갈 때마다 제갈량은 성도를 지키며 병참을 안정적으로 지원했다. 또한 법정, 유파, 이엄, 이적 등과 함께 촉나라의 법률인 촉과를 제정하는 데 핵심적인 역할을 수행했다.

2. 4. 입촉과 촉한 건국

형주 남부를 장악한 유비는 서촉(사천성)을 차지할 계획을 세웠다. 211년 한녕의 장로가 익주목 유장을 공격하자, 유비는 이를 구원한다는 명목으로 서천으로 출병하였다. 212년 유비와 유장 사이에 전쟁이 발발하자, 제갈량은 형주 병력을 이끌고 서촉으로 진격했다. 소설 《삼국지연의》에서는 방통(龐統)이 죽자 군대를 이끌고 참전한 것으로 되어있으나, 실제로는 유비와 방통이 부수관을 공격하자 바로 서촉으로 진군하였다.

214년 유장(劉璋)이 항복한 후 '군사장군(軍師將軍)'에 임명이 되는데, 이후 유비가 황제를 칭할 때까지 이 직위에 머물러 있었다. 군사장군이란 직위가 이름을 붙여 만든 잡호직(雜號職)에 속하므로 이 시기에는 유비 정권 내에서 제갈량의 위상이 높지 않았다는 평가도 있다. 하지만 정사 삼국지 가후전에서 조조가 제갈량의 정치가 뛰어나다고 평가한 기록이 있기 때문에, 그 권한이 상당했으리라 주장하는 이도 있다. 이 시기에 새로운 법률인 촉과(蜀科)를 만들고 익주의 국가적 구조조정에 참여하였다.

219년 유비와 조조간의 일생일대의 격전인 한중 공방전이 발발했다. 반년 간에 걸친 전쟁은 유비의 승리로 끝나는데, 연의의 기록에서는 갖가지 계책을 펼쳐 조조군을 격파한 핵심 브레인으로 묘사되어 있지만, 실제 한중공방전에서 유비를 수행한 참모는 법정(法正), 황권(黃權)이었다. 이 시기 제갈량은 성도에 있었으며, 병참과 보급을 담당했다.

그 후, 유비는 조조를 물리치고 한중(漢中)을 차지했으나, 형주(荊州)가 손권군(여몽(呂蒙)·육손(陸遜))에게 빼앗기고, 더욱이 부재 중이던 관우(關羽)가 사로잡혀 처형당했다(번성(樊城)의 싸움). 유비의 양자인 유봉(劉封)이 맹달(孟達), 신의(申儀)의 배신으로 조조군에게 패하여 성도(成都)로 돌아오자, 유비는 유봉이 관우의 원군에 가지 않았던 것과 맹달의 군악대를 몰수한 것을 책망했다. 제갈량은 "유봉의 강용함은 유비의 사후에 제어하기 어려울 것이다"라는 이유로, 이때 유봉을 제거할 것을 건의했다. 유비는 그 제안을 받아들여 유봉을 자살하게 했다.

건안(建安) 25년(220년)에 조조가 죽었다. 얼마 지나지 않아 조비(曹丕)가 후한(後漢)의 헌제(獻帝)로부터 선양(禪讓)을 받아 위(魏) 왕조를 세웠다. 한편, 유비는 후한 헌제가 살해되었다는 소식을 접하고,[25] 이듬해 성도에서 한(漢)을 계승한다고 선포하고 황제에 즉위하여 촉한(蜀漢)을 건국했으며, 제갈량은 승상(丞相)·록상서사(錄尚書事)가 되었다.

장무(章武) 원년(221년)에 유비는 관우의 원수를 갚고 형주를 되찾기 위한 목적으로 오에 대한 원정을 계획했다. 이 준비 단계에서 장비(張飛)가 부하 범강(范彊)과 장달(張達)에게 살해당하고, 두 사람이 그의 목을 베어 손권에게 달아나는 사건이 발생한다. 제갈량은 장비가 맡고 있던 사례교위를 겸임한다. 원정은 처음부터 순조로웠고, 그 기세에 손권은 도중에 화의를 맺으려 했지만, 유비는 결코 듣지 않고 원정을 계속했다. 최전선을 잇달아 돌파하는 쾌속 진격을 계속했던 유비였지만, 마지막에는 육손의 작전으로 형주는 물론 군대 대부분과 수많은 우수한 인재를 잃는 대패를 당했다(이릉(夷陵) 전투). 이 패배로 제갈량이 유비에게 보인 "천하삼분지계"는 좌절되었다. 제갈량은 후에 "법효직(법정)이 살아 있었다면, 주상(유비)을 억제하여 동정을 하게 하지는 않았을 것이다. 비록 동정을 했다 하더라도, 이러한 위기에 처하지는 않았을 것이다"라고 한탄했다.

유비는 패전의 낙담으로 병이 악화되어, 피신한 백제성(白帝城)에서 장무 3년(223년)에 붕어했다. 붕어에 임하여 유비는 제갈량에게 "그대의 재능은 조

2. 5. 유비 사후와 남정

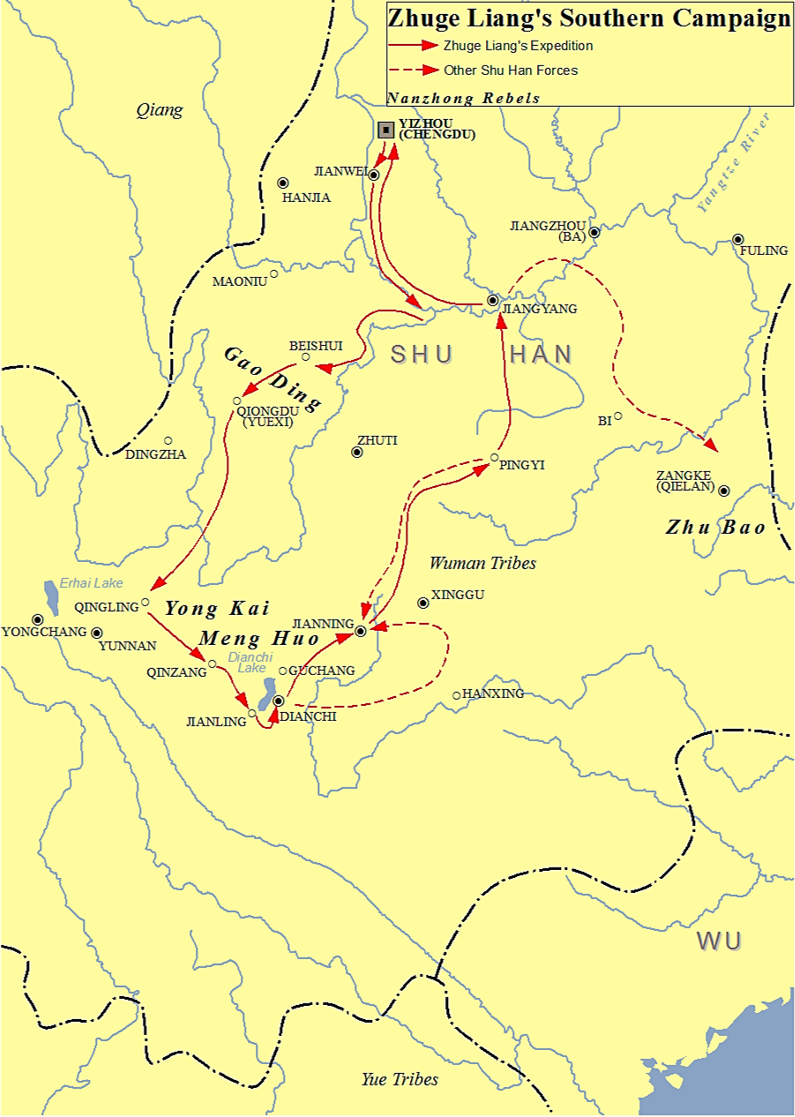

유비가 223년 백제성에서 사망하고 후주가 즉위하자, 제갈량은 승상(丞相), 녹상서사(錄尙書史), 익주목(益州牧) 및 사례교위(司隸校尉)를 겸하며 무향후에 봉해지고 개부치사(開府治事)의 권한을 받아 촉한의 대권을 장악하였다. 이후 12년 동안 그는 촉한의 재상으로서 실권을 행사하며 국정을 총괄했다. 제갈량은 농업 생산을 적극적으로 개발하고, 농민의 부담을 최대한 줄이도록 하였으며, 진나라 시대에 축조된 수리 시설을 재건하였다.유비 사후 익주 남부(남중) 지역에서는 옹개, 고정, 주포 등이 손권의 은밀한 지원을 받아 반란을 일으켰다. 고정은 월수태수 초황(焦璜)을 살해했고, 옹개는 건녕태수 정앙(正昂)을 죽이고 후임 태수 장예(張裔)를 사로잡아 동오로 보냈으며, 주포는 장가태수로 파견된 종사 상기(常頎)를 살해하며 반란에 가담했다. 이 지역은 유언과 유장 부자가 익주를 장악하던 시기부터 이민족과 토착 호족들이 결탁하여 세력을 형성하고 있었으며, 한중 공방전 시기에도 반란이 일어나 이엄이 진압한 전례가 있었다.

제갈량은 덩지를 오나라에 사신으로 보내 손권과의 동맹을 복원하고 내부를 안정시킨 후, 225년 봄 직접 군대를 이끌고 남정에 나섰다. 제갈량의 서기인 왕련은 그의 안전을 고려하여 직접 군대를 이끄는 것에 강하게 반대했지만, 제갈량은 촉나라 장수 중 누구도 남만족을 다룰 만큼 유능하지 않다고 생각하여 직접 원정을 이끌기로 결정했다.[65] 이때 고문인 마속은 전통적인 전쟁 대신 심리전에 집중하여 남중 사람들의 마음을 얻음으로써 반란이 다시 일어나지 않도록 해야 한다고 제안했고, 제갈량은 이를 받아들였다.

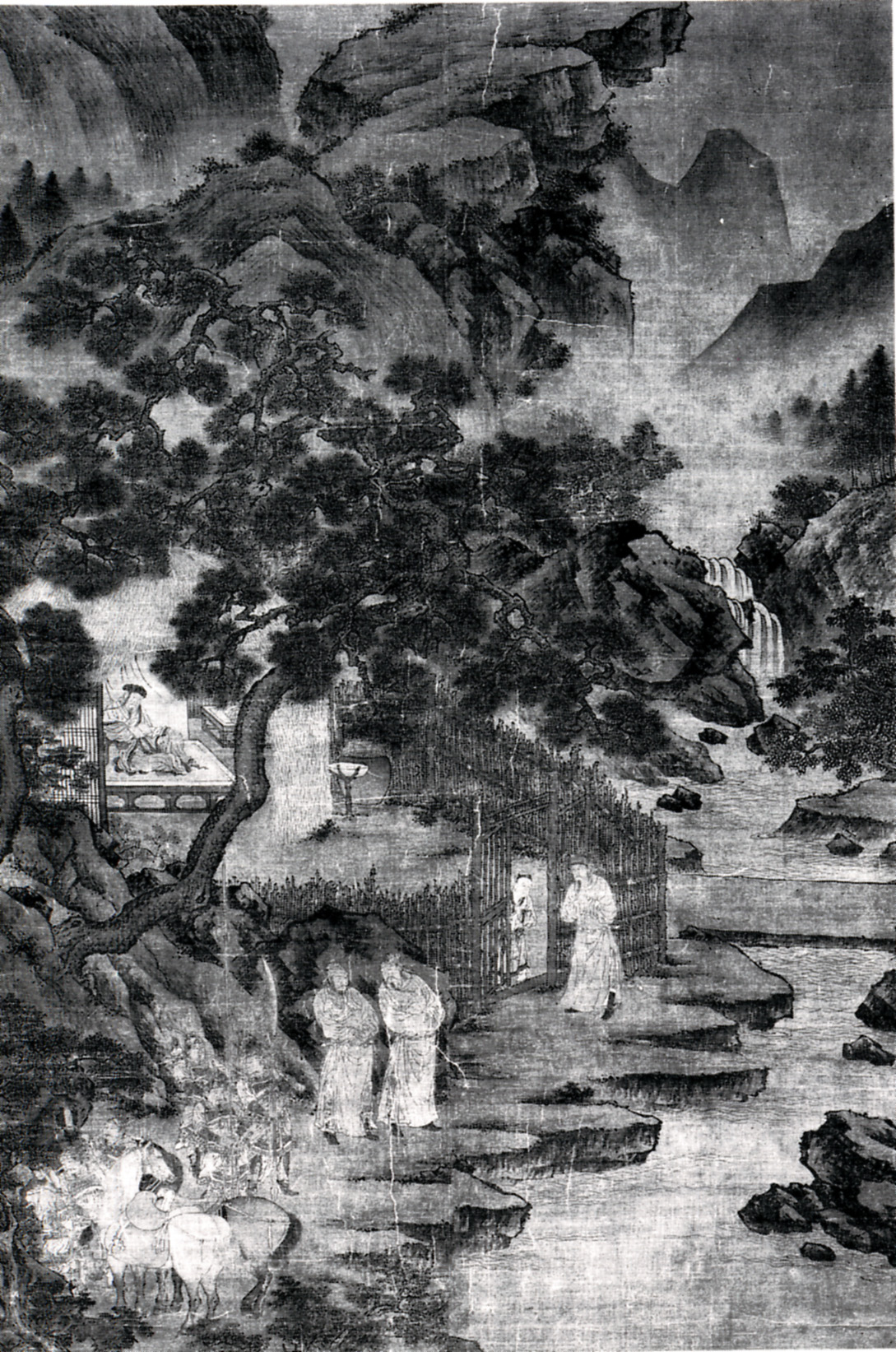

제갈량의 군대는 남정을 시작하여 반란 지도자인 옹개, 고정, 주포를 물리치고 월수군(쓰촨성 시창시 부근), 건녕군(윈난성 취징시 부근), 장가군(구이저우성 구이양시 또는 푸취안시 부근)의 세 군을 평정했다. 이후 반란을 지원한 남만족의 지도자 맹획을 상대하게 되었다. 제갈량은 맹획이 남만족과 현지 한족 사이에서 인기 있고 존경받는 인물임을 알고 있었기에, 그를 사로잡아 복종시키기로 결정했다.

『한진춘추』와 『화양국지』에 따르면, 제갈량은 맹획을 일곱 번 사로잡고 일곱 번 놓아주는, 이른바 '''칠종칠금(七縱七擒)''' 고사를 통해 그의 항복을 받아냈다고 한다. 일곱 번째 사로잡힌 후 맹획은 마침내 항복하며 "승상께서는 하늘의 위엄을 지니셨으니, 우리 남방 사람들은 다시는 반란을 일으키지 않겠습니다."라고 말했다고 한다.[66] 225년 가을, 남중 지역은 평정되었다.[67] 다만 칠종칠금 고사의 역사적 사실성에 대해서는 현대에 들어 의문이 제기되기도 한다.

삼국지연의에서는 맹획이 반란의 주모자로 묘사되지만, 실제 기록상 그는 남정 이후 촉한과 우호적인 관계를 유지한 것으로 보인다. 또한 연의에 등장하는 축융부인, 올돌골, 목록대왕 등은 가공의 인물이다.

남정을 마무리하며 제갈량은 남중 지역에서 군대를 철수시키는 대신, 이회, 여개 등 현지인 출신 인물들을 군수로 임명했다. 맹획을 비롯한 지역 지도자들과 부족장들은 기존처럼 자신들의 백성과 부족을 다스릴 수 있었으며, 대신 금, 은, 소, 전마 등을 촉한 정부에 조공으로 바치도록 했다. 이를 통해 남중 지역은 안정되었고, 촉한은 이곳을 안정적인 자금과 보급원으로 확보하여 재정이 풍족해졌다. 이는 이후 제갈량이 추진할 위나라에 대한 북벌의 중요한 기반이 되었다.[68] 남정의 또 다른 성과로는 구리 광산 개발이 있었다.

225년 12월 제갈량이 성도로 귀환한 후, 남중 지역에서 다시 반란이 일어나 운남태수 여개가 살해당하는 일이 발생했으나, 압강도독(庲降都督) 이회가 군대를 이끌고 이를 진압하였다.

2. 6. 북벌과 최후

제갈량의 북벌 계획은 익주 북부의 중심지인 한중에서 시작되었다. 3세기 당시 한중은 원시림에 둘러싸인 비교적 한적한 지역이었으나, 한강 유역의 비옥한 평야가 북쪽의 진령산맥과 남쪽의 대파산맥으로 둘러싸인 군사적 요충지였다. 남쪽으로는 풍요로운 쓰촨 분지의 평야와 연결되고, 북쪽으로는 위수를 넘어 서북쪽의 서량(오늘날의 감숙성) 하서주랑 건조지대로 통할 수 있었다.진령산맥은 장안과 한중 사이에 놓인 거대한 자연 장벽으로, 여러 산맥이 겹치고 계곡이 미로처럼 얽혀 있어 지형이 매우 복잡했다. 남북을 잇는 길은 험준한 잔도(棧道) 몇 개뿐이었으며, 제갈량의 북벌은 주로 이 잔도를 중심으로 전개되었다.

제1차 북벌 실패 후, 제갈량은 후주에게 표를 올려 책임을 지고 스스로 우장군(右將軍)으로 지위를 낮추었으나, 승상으로서의 권한은 유지하였다.

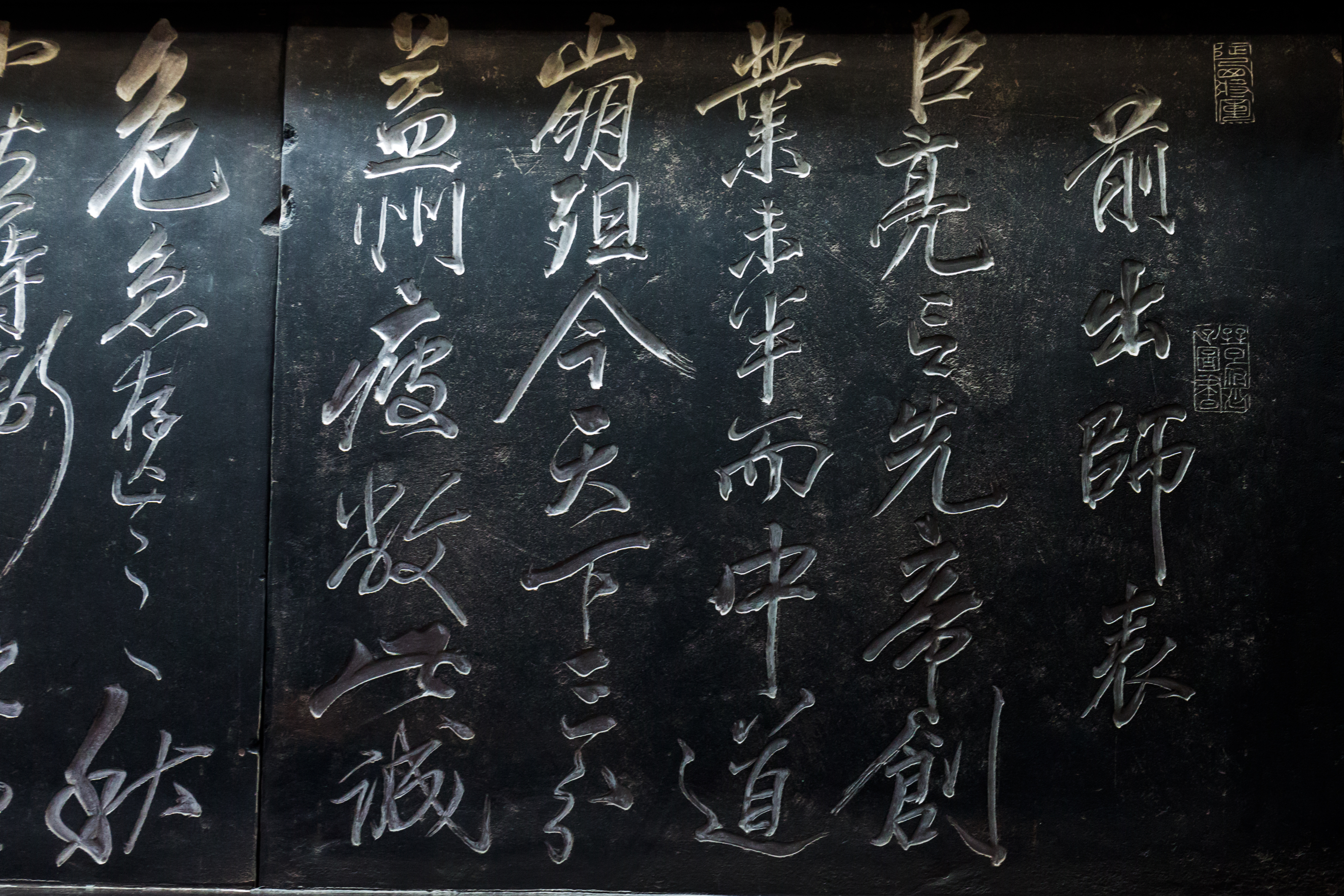

227년, 제갈량은 유비의 유조를 명분으로 위나라에 대한 북벌을 시작했다. 출진에 앞서 후주 유선에게 올린 출사표는 선주 유비에 대한 충성심과 후주에 대한 당부를 담은 명문으로 유명하며, "이 글을 읽고 울지 않는 자는 불충한 자임이 틀림없다"고 칭송받았다.[186] 같은 해 숙원이던 아들 제갈첨을 얻었다. 북벌은 227년부터 234년까지 8년간 다섯 차례 이루어졌으며, 이 기간 동안 제갈량은 전쟁이 없을 때도 한중에 머물며 촉한을 준전시 체제로 운영했던 것으로 보인다.

북벌에 앞서 226년, 제갈량은 위나라에 항복했던 신성 태수 맹달을 다시 촉나라 진영으로 끌어들이려 시도했다. 위나라 황제 조비 사후 입지가 불안해진 맹달은 제갈량과 서신을 주고받으며 위나라에 반란을 일으키려 했으나, 사마의의 급습으로 토벌되었다.

북벌에 막료로 종군한 양옹은 제갈량이 직접 장부 확인까지 하는 것을 보고 과로를 염려하며, 병길, 진평 등 전한 재상들의 고사를 인용해 업무 위임을 간언했다. 제갈량은 그의 충고에 사과했다. 양옹 사후 제갈량은 사흘간 눈물을 흘리며 슬퍼했고, 장의, 장완에게 보낸 편지에서 그의 죽음이 조정의 큰 손실임을 안타까워했다.

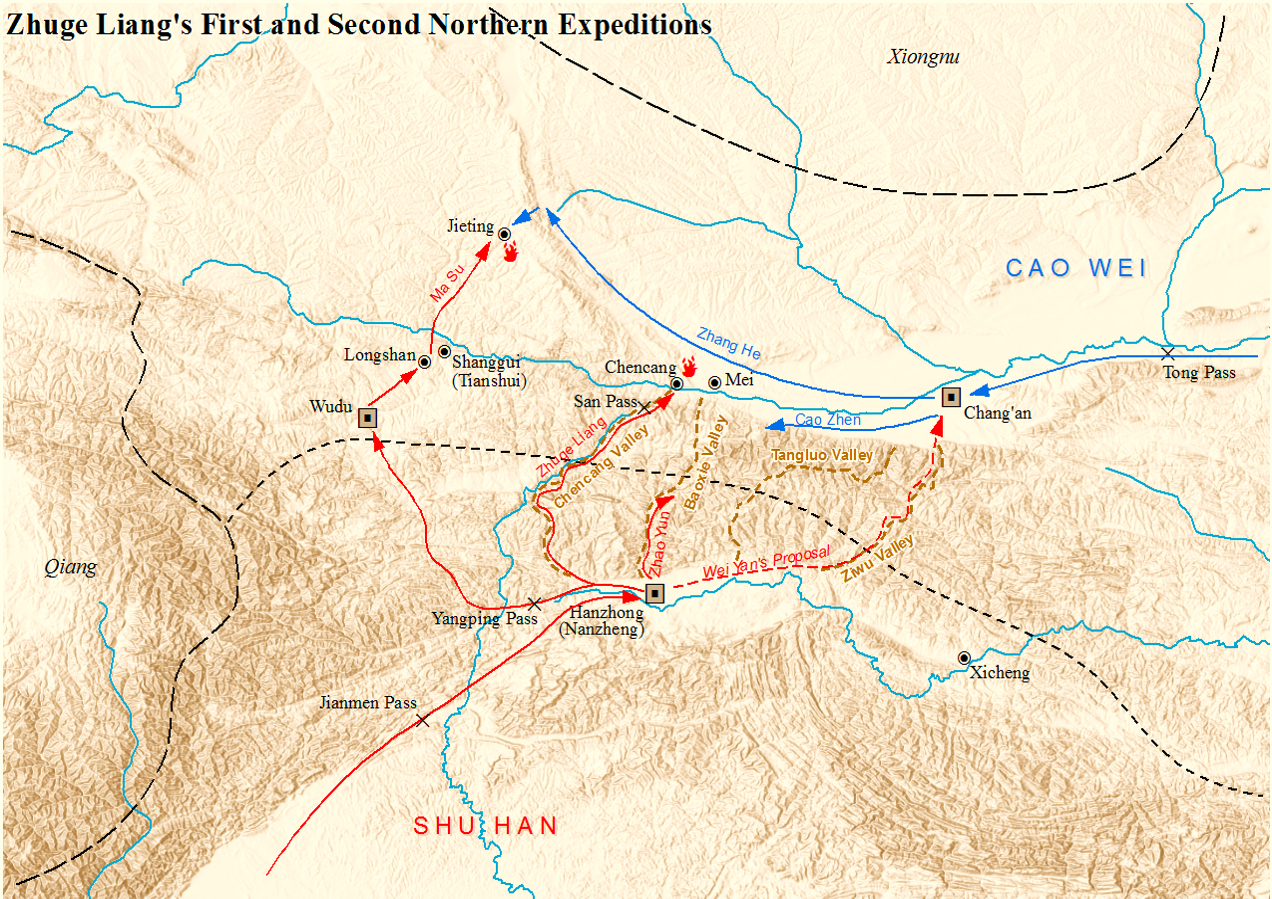

=== 제1차 북벌 (228년) ===

228년 봄, 제갈량은 한중에서 위나라로 침공했다. 위연은 자신이 별동대를 이끌고 통관에서 본대와 합류하는 기습 작전을 제안했으나, 제갈량은 신중함을 이유로 허락하지 않았다. 이후에도 위연은 북벌 때마다 이 작전을 제안했지만 번번이 거절당했다.

제갈량은 노장 조운과 등지에게 기곡(箕谷)으로 진군하여 미현(郿縣)을 공격하는 척하게 하여 위군의 주의를 끌었다. 동시에 자신은 주력군을 이끌고 기산(祁山)으로 진격했다. 제갈량의 군대는 질서정연했고, 그의 지휘는 명확하고 엄격했다. 위나라의 남안(南安), 천수(天水), 안정(安定) 3개 군이 촉한에 투항하면서 관중 지역은 큰 충격에 빠졌다.[71] 위나라는 유비 사후 촉한을 경계하지 않았기에 전혀 대비하지 못하고 있었다.[72] 위나라 황제 조예는 직접 장안으로 이동하여 방어를 지휘하고, 장합을 보내 기산의 제갈량을, 조진을 보내 기곡의 조운과 등지를 공격하게 했다.[73][74]

조운과 등지는 기곡에서 조진에게 패했으나, 조운은 병력을 잘 수습하여 큰 손실 없이 후퇴했다.[74] 한편, 기산 방면에서는 제갈량이 평소 재능을 높이 평가했던 마속을 선봉으로 내세워 전략 요충지인 계정(街亭) 수비를 맡겼다. 그러나 마속은 제갈량의 지시를 어기고 부하 왕평의 간언도 무시한 채 산 위에 진을 치는 실책을 범했다. 결국 장합에게 수원을 차단당하고 대패했으며, 이 패배로 3개 군은 다시 위나라에 넘어갔다.[75][76]

양쪽 전선에서 패배하자 제갈량은 한중으로 철수하며 서현(西縣)의 1천여 호를 촉으로 이주시켰다. 제갈량은 군율을 바로 세우기 위해 명령을 어긴 마속을 처형했는데, 이는 "읍참마속(泣斬馬謖, 울면서 마속을 베다)"이라는 고사로 유명하다.[77] 또한 마속의 탈출을 묵인한 향랑을 면직시키고, 조운을 강등시켰다. 자신도 패배의 책임을 지고 직위를 승상에서 우장군(右將軍)으로 3계급 강등시켜 줄 것을 청했고, 유선은 이를 허락했으나 승상의 직무는 계속 수행하게 했다.[79][80] 이막은 과거 진나라 목공이 패장 맹명시를 용서하여 서융을 제패한 고사를 들며 마속의 처형을 반대했으나 받아들여지지 않았다.[187]

=== 제2차 북벌 (228년) ===

228년 겨울, 제갈량은 군대를 재정비하고 다시 북벌에 나섰다. 이때 『후출사표』를 올렸다고 전해지나, 천대조 등의 학자들은 문체 차이, 조운 사망 시점 불일치 등을 근거로 위작설을 제기한다.[83][84] 그는 산관(散關)을 넘어 위나라의 진창(陳倉) 요새를 공격했다. 그러나 위나라 장수 조진이 미리 제갈량의 공격을 예측하고 호소에게 성을 보수하고 방비를 강화하도록 지시한 상태였다.[85][86] 제갈량은 20여 일간 공성탑, 공성추, 땅굴 등 다양한 방법으로 진창을 공격했지만, 불과 1,000명의 병력으로 방어하던 호소는 이를 모두 막아냈다.[87][88] 결국 군량이 부족해지고 위나라의 구원군이 접근하자 제갈량은 철수할 수밖에 없었다.[89] 철수 과정에서 추격해 온 위나라 장수 왕쌍을 매복으로 사살했다.[90]

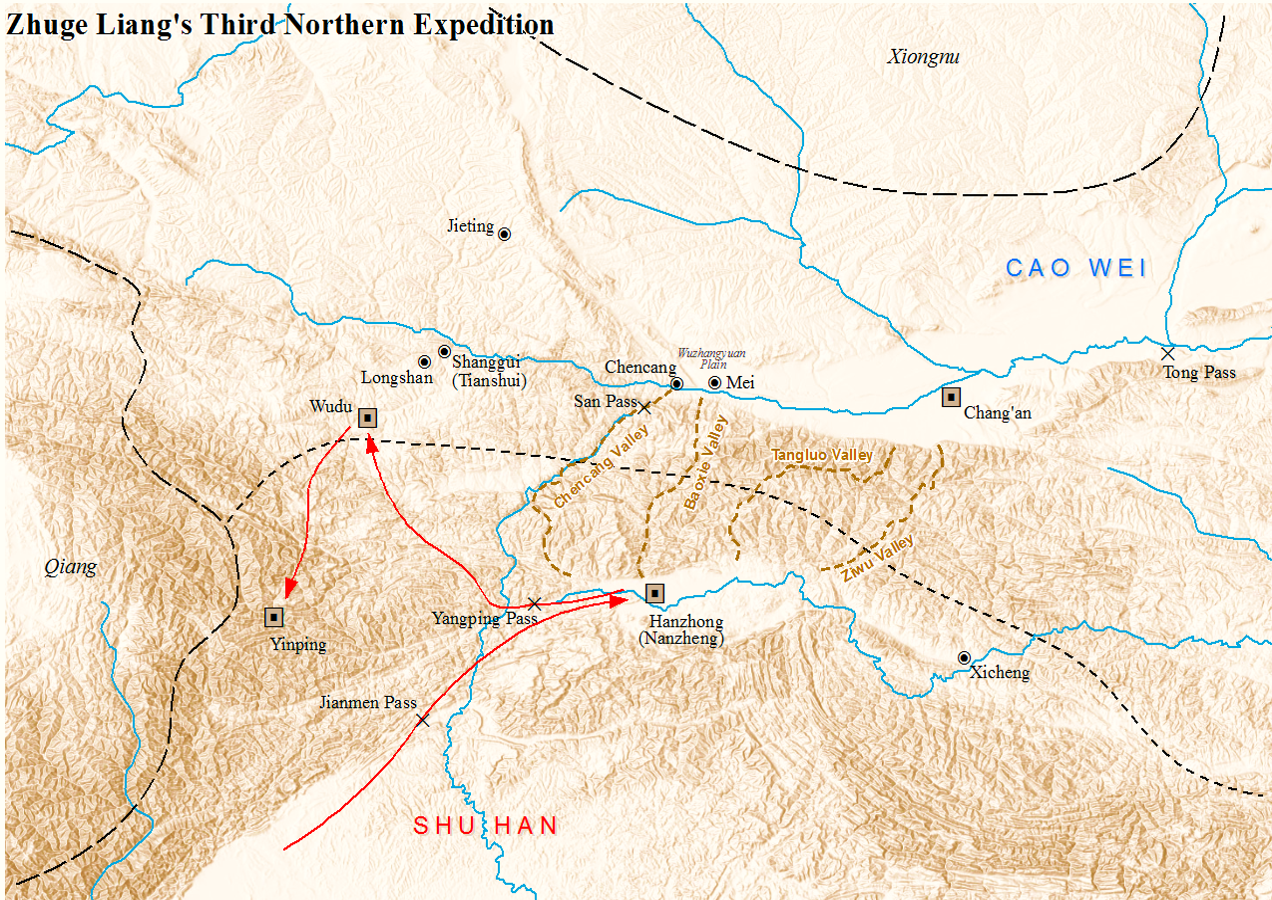

=== 제3차 북벌 (229년) ===

229년 봄, 제갈량은 세 번째 북벌을 감행하여 장수 진식에게 무도(武都)와 음평(陰平) 두 군을 공격하게 하였다. 위나라 옹주 자사 곽회가 구원하려 했으나, 제갈량이 직접 군대를 이끌고 건위(建威, 현재 감숙성 롱난시)로 진군하여 곽회의 퇴로를 끊으려는 움직임을 보이자 후퇴했다. 덕분에 진식은 무도와 음평을 성공적으로 점령했다.[91] 이 공으로 제갈량은 다시 승상의 지위를 회복했다.[92]

같은 해, 촉한의 동맹국인 오나라의 손권이 황제를 칭하자 촉한 조정에서는 동맹 파기 주장까지 나왔으나, 제갈량은 위나라 견제를 위해 오와의 동맹 유지가 필수적이라고 판단하여 손권의 즉위를 인정하고 진진을 사신으로 보내 축하했다.[93][94][95]

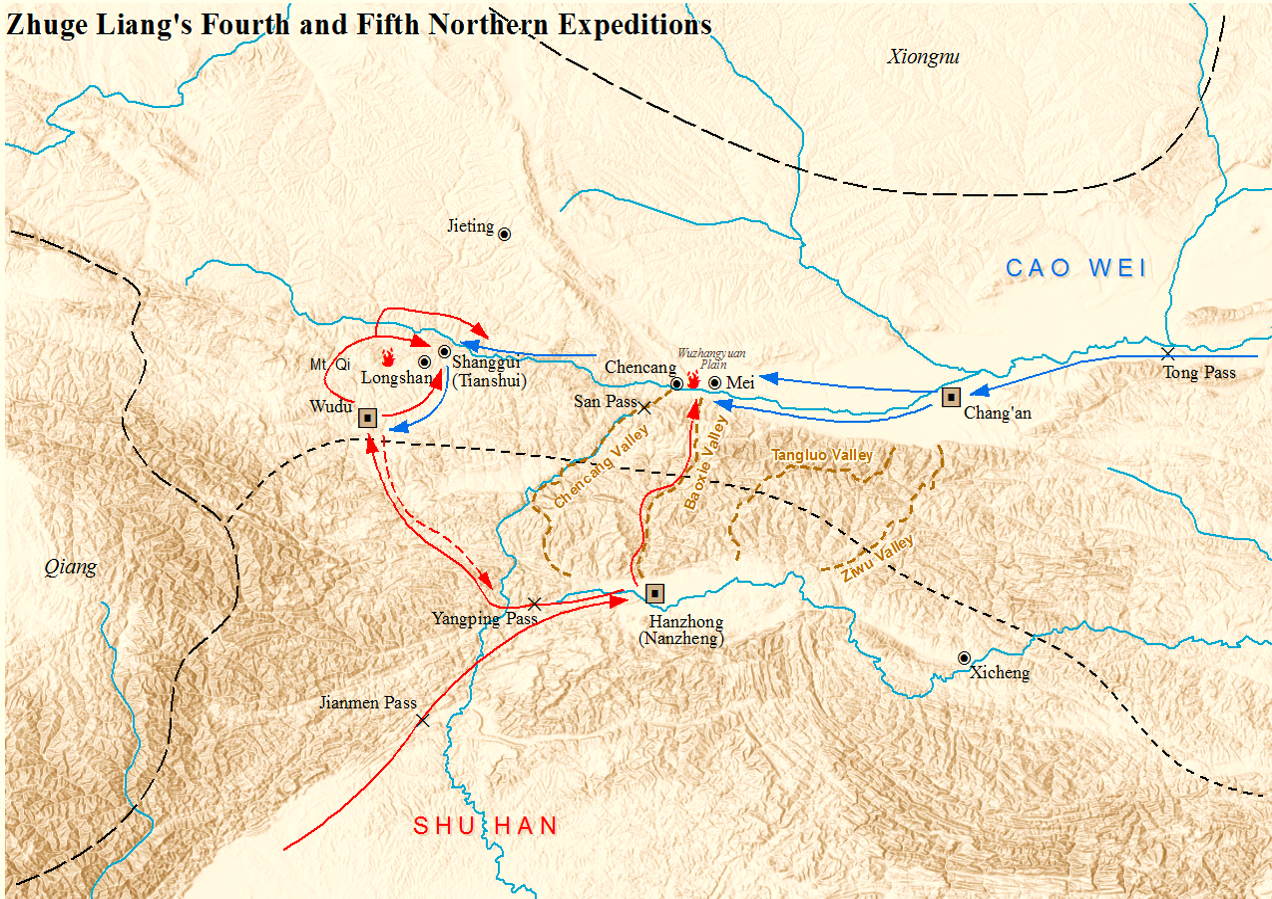

=== 위의 역공 저지 (230년) ===

230년 8월, 위나라 조진이 대군을 이끌고 자오곡(子午谷zho)을 통해 촉한을 공격해왔고, 사마의도 형주(荊州zho) 방면에서 한수(漢水zho)를 따라 남정현(南鄭縣zho, 현재의 섬서성 한중시)을 목표로 진격했다.[96] 제갈량은 이엄에게 2만 명을 이끌고 한중 방어를 지원하도록 요청했다.[97] 위나라 선봉 하후패는 자오도(子午道zho)를 통해 진격하다가 발각되어 격퇴되었다.[98] 동시에 제갈량은 위연을 양계(陽谿zho, 현재의 감숙성 우산현 남서쪽)로 보내 강족을 회유하고, 위연은 곽회와 비요가 이끄는 위군을 격파했다.[99] 때마침 30일 이상 계속된 큰비로 위군의 진격이 어려워지자, 조예는 결국 공격을 중단하고 군대를 철수시켰다.[100]

=== 제4차 북벌 (231년) ===

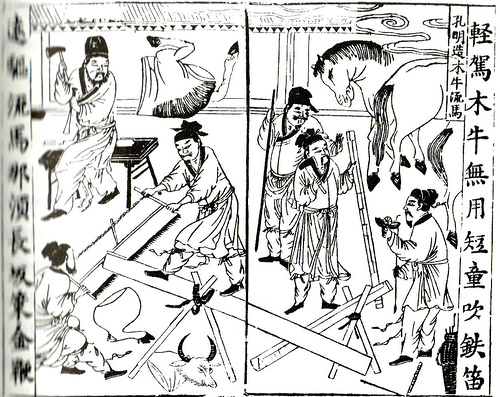

231년 봄 2월, 제갈량은 네 번째 북벌을 시작하여 다시 기산(祁山)을 공격했다. 이때 자신이 발명한 운반 도구인 목우(木牛)를 사용하여 군량을 수송했다.[102] 촉군은 기산을 포위하고, 가사와 위평이 방어하는 상규현(上邽縣, 현재 감숙성 천수시)의 보리를 베어 군량으로 확보했다.[103][107] 또한 선비족 족장 가비능을 설득하여 북지군(北地郡)에서 위나라를 교란하게 했다.[104] 위나라 대장군 조진이 병들자 조예는 사마의에게 방어를 맡겼다. 사마의는 장합, 비요, 대릉, 곽회 등을 이끌고 염미현(隃麋縣)에 주둔했다.[105]

사마의는 비요와 대릉에게 4,000명을 주어 상규현을 지키게 하고 자신은 기산으로 향했으나, 제갈량이 상규현을 공격하여 곽회 등을 물리치고 보리를 확보하자 다시 상규현으로 돌아왔다.[106][107] 제갈량은 상규현 동쪽 한양(漢陽)에서 사마의와 만났으나 교전하지 않고, 녹성(鹵城)으로 물러나 강을 끼고 남북 언덕에 방어진을 구축했다.[108][109]

사마의는 부하들의 재촉과 조롱에 마지못해 공격에 나섰다. 장합이 왕평이 지키는 남쪽 진영을, 사마의 본대는 녹성을 공격했다.[110][111] 제갈량은 위연, 오반, 고상에게 반격을 명했고, 위군은 3,000명의 병력과 갑옷 5,000벌, 쇠뇌 3,100개를 잃고 패퇴했다.[112] (《진서》에는 사마의가 승리하여 촉군 1만 명을 죽였다고 기록되어 있으나, 이는 논란이 있으며 《자치통감》 등 주요 사서에는 기록되지 않았다.)[113][114][115] 촉군은 승리에도 불구하고 장마와 군량 부족 문제에 직면했다. 군량 보급을 담당하던 이엄(이평으로 개명)이 보급의 어려움을 이유로 철수를 건의했고, 제갈량은 어쩔 수 없이 군대를 물렸다.[117][116] 철수 과정에서 사마의의 명령으로 추격해 온 명장 장합을 목문도(木門道)에서 매복으로 사살하는 성과를 거두었다.[117] 한편, 이엄은 제갈량이 돌아오자 군량이 충분했다며 책임을 회피하려 했으나, 제갈량이 출정 전후의 편지를 증거로 제시하여 그의 거짓말이 드러났고 결국 관직을 박탈당하고 서민으로 강등되어 유배되었다. 이로 인해 촉한의 군사 및 정치적 부담은 제갈량에게 더욱 집중되었다.

=== 남중 평정 (233년) ===

233년, 남중(南中)을 다스리던 도독 이회가 사망하고 후임 장익이 엄격한 법 집행으로 서남이(西南夷)의 반발을 샀다. 남이(南夷)의 호수(豪帥) 유주가 반란을 일으키자 조정은 장익을 소환하고 마충을 파견하여 반란을 평정하였다.

=== 제5차 북벌과 최후 (234년) ===

234년 봄 2월, 제갈량은 10만이 넘는 군사를 이끌고 마지막 북벌에 나섰다. 사곡(斜谷)을 통해 위수 남쪽의 오장원(五丈原)에 진을 치고, 유마(流馬)를 이용해 군량을 보급하는 동시에 현지에서 둔전을 실시하여 장기전에 대비했다.[118] 위나라 사마의는 20만 대군을 이끌고 맞섰으나, 조예의 명령에 따라 굳건히 수비하며 싸움을 피했다.[119][120] 제갈량은 사마의를 끌어내기 위해 여성의 장신구를 보내 모욕하는 등 여러 차례 도발했지만, 사마의는 신비의 감시 아래 응하지 않았다.[121][122]

대치 중 제갈량이 보낸 사자를 통해 그의 식사량이 하루 서너 되에 불과하고 사소한 처벌까지 직접 처리하며 과로하고 있음을 알게 된 사마의는 "제갈 공명이 어찌 오래 버티겠는가? 그는 곧 죽을 것이다"라고 예측했다.[123][124]

오장원에서의 대치는 100일 이상 지속되었다.[125] 결국 제갈량은 병세가 위독해져 234년 가을(음력 8월, 양력 9월 11일~10월 10일 사이) 오장원 진중에서 향년 54세(만 53세)로 사망했다.[126] 손승의 『진양추』(晉陽秋)에는 제갈량 사망 직전 붉은 운석이 그의 진영에 떨어졌다는 기록이 있다.[127]

제갈량 사후, 양의와 강유는 그의 유언에 따라 퇴각을 시작했다. 제갈량의 사망 소식을 들은 사마의가 추격해왔으나, 촉군이 반격 태세를 보이자 사마의는 후퇴했다. 며칠 후 촉군 진영 터를 둘러본 사마의는 "참으로 천하의 기재(奇才)였구나!"라고 감탄했다.[131] 이후 사마의가 다시 추격했을 때, 백성들 사이에서 "죽은 제갈량이 살아있는 중달(사마의의 자)을 달아나게 했다(死諸葛走生仲達)"는 말이 유행한다는 것을 듣고 웃으며 "나는 산 자의 계책은 예측할 수 있어도, 죽은 자의 계책은 예측할 수 없구나"라고 말했다.[132][133]

한편, 제갈량이 양평(陽平)에서 사마의를 상대로 성문을 열어두고 소수의 병력만으로 적을 속여 물리쳤다는 공성계(空城計) 일화가 전해지지만, 이는 곽충이 지어낸 이야기라는 비판이 있으며 역사적 사실과는 거리가 멀다.[150]

3. 정치와 정책

3. 1. 법치주의와 인재 등용

유비 사후, 유선이 촉한의 황제가 되자 제갈량은 무향후(武鄉侯)에 봉해지고 승상(丞相)의 직책을 맡았다. 곧이어 촉한 영토 대부분을 포함하는 익주(益州) 자사(刺史)까지 겸임하게 되었다.[167] 승상으로서 관료를, 자사로서 백성을 직접 관리하게 되면서 익주 내의 모든 행정 업무가 제갈량에게 집중되었다. 그는 독립적인 승상부와 부하들을 두어 황제의 권한과는 상대적으로 독립적인 권력을 행사했다. 『삼국지』에 기록된 바와 같이, 촉한의 크고 작은 모든 일은 제갈량이 직접 처리했으며, 황제 유선은 명목상의 지도자 역할에 머물렀고 제갈량의 엄격한 교육과 감독을 받았다. 이러한 상황은 제갈량이 죽을 때까지 이어졌다.

제갈량이 유선에게 권력을 완전히 넘기지 않은 이유에 대해, 역사가 이중톈은 세 가지 가능성을 제시했다.[167] 첫째, 제갈량은 황제가 간접적으로 통치하고 승상이 국정을 처리하는 서한 시대와 유사한 모델을 선호했을 수 있다. 이 경우 문제가 발생하면 황제가 아닌 승상이 책임을 질 수 있다. 둘째, 제갈량은 유선이 아직 경험이 부족하여 직접 국정을 운영하기에는 위험하다고 판단했을 수 있다. 셋째, 당시 촉한의 복잡한 상황을 해결하기 위해서는 제갈량과 같이 경험 많고 노련한 인물의 계획과 실행이 필수적이었다고 보았을 수 있다.

제갈량은 법치주의를 강력하게 지지했으며, 이는 "명군의 명목적 통치와 승상의 직접 통치"와 함께 그의 중요한 정치적 유산으로 평가받는다.[167] 유비가 익주를 점령한 후, 제갈량은 법정, 유방, 이엄, 이지 등과 함께 촉한의 법전을 제정하는 데 참여했다.[169]

그는 지방 토착 세력의 부패와 기강 해이를 바로잡기 위해 엄격하면서도 공정하고 투명한 법가적 정책을 시행하여 부유한 가문의 권력을 제한하고자 했다. 법 집행에 있어서는 이엄과 같은 고위 관리나 마속과 같은 자신의 측근, 심지어 자기 자신에게도 예외를 두지 않아 잘못이 있으면 처벌하거나 직위를 낮추는 것을 망설이지 않았다. 그러면서도 처벌을 남용하지 않고 법 집행에 신중을 기했다. 사마표는 제갈량의 법치를 두고 "진(秦)·한(漢) 시대 이후 그와 같이 공정한 사람은 없었다"고 높이 평가했다.[170][168] 처벌을 받았던 이엄조차 제갈량을 존경했으며, 훗날 다시 등용될 것이라 믿었다고 전해진다.[170][168]

제갈량은 법치와 더불어 도덕적 행실을 강조했으며, 스스로 검소하고 절제된 생활을 실천하며 모범을 보였다. 그는 사치스러운 생활을 멀리하고 개인 재산을 늘리지 않았으며, 주로 관직에서 받는 봉급에 의존하여 생활했다. 등지, 비의, 강유, 장완(보공) 등 촉한의 다른 관리들도 이러한 기조를 따라 법률과 도덕 규범을 엄격히 준수함으로써 촉한 정부는 높은 수준의 투명성과 청렴성을 유지할 수 있었다.[168] 이중톈은 이러한 점을 들어 촉한을 삼국 중 가장 이상적인 "합리적 통치"의 모델로 평가하며, 제갈량과 그의 동료들의 청렴함이 막대한 전쟁 비용 부담 속에서도 촉한이 쉽게 무너지지 않게 한 요인이라고 분석했다.[167]

그러나 모든 사람이 제갈량의 정책에 만족했던 것은 아니다. 곽충은 제갈량의 정책이 "잔혹"하고 "착취적"이어서 "귀족부터 평민까지 모두" 불만을 품었다고 주장했다. 하지만 『삼국지』 주석가 배송지는 이러한 주장에 동의하지 않으며, 제갈량의 법 집행은 적절했고 착취 주장은 근거가 없다고 반박했다.[171] 곽충의 주장은 "엄격한 법에도 불구하고 불만을 가진 사람이 없었다"는 『삼국지』 본문의 저자 진수의 평가와도 배치된다. 이중톈은 이 상반된 평가에 대해, 백성들은 제갈량의 공정함에는 만족했지만 그의 엄격함에는 일부 불만을 가졌을 수 있다고 해석했다. 또한 제갈량의 법치는 필연적으로 지방 호족 세력의 특권 남용을 억제했기 때문에, 일부 촉의 지식인들은 제갈량을 존경하면서도 내심 위나라의 침공을 바라는 이중적인 태도를 보이기도 했다고 분석했다.[167] 이러한 평가는 장완[172]이나 손권 등 동시대 인물들의 기록에서도 뒷받침된다. 서진의 원준 역시 제갈량의 행정 능력과 인기를 높이 평가했으며,[173] 제갈량이 죽은 지 수십 년이 지난 후에도 백성들은 여전히 그를 기리는 노래를 불렀다고 한다.[174]

제갈량은 인재의 중요성을 깊이 인식하고 촉한 정부를 이끌 유능한 인재를 양성하고 등용하기 위해 교육에 많은 노력을 기울였다. 그는 학문을 권장하는 직책인 권학종사(勸學從事)를 신설했는데, 초주와 같은 저명한 학자가 오랫동안 이 직책을 맡아 큰 영향을 미쳤다. 『삼국지』의 저자 진수도 그의 제자 중 한 명이었다. 이후 제갈량은 유교 경전을 주요 교재로 사용하는 교육 기관인 태학부(太學府)를 설립했다. 또한 수도 성도와 북벌 중의 군영에도 여러 '독서처(讀書處)'를 마련하여 인재를 발굴하고 등용하는 장소로 활용했다. 수한의 관한(關漢) 태수였던 요천(姚伷)은 많은 인재를 정부에 추천하여 제갈량으로부터 높은 평가를 받기도 했다.[175]

더불어 제갈량은 특정 정책에 대한 다양한 의견을 수렴하고, 관리들이 부하들의 비판을 받아들이며 모든 구성원의 능력을 활용하여 최선의 결정을 내릴 수 있도록 '토론국(議事局)'이라는 제도를 운영했다. 그는 사람을 등용하고 평가할 때 명성이나 배경보다는 실제 공적과 능력을 중시하는 실력주의 인사 원칙을 적용했다.[175]

3. 2. 경제 정책과 둔전제

익주(益州)의 부유한 가문들은 이전 통치자들의 견제를 받지 않고 백성을 착취하며 사치스럽게 살았다. 이로 인해 빈곤이 만연했고, 경제 및 정치 개혁은 제갈량에게 가장 중요한 과제가 되었다. 튼튼한 경제 기반은 백성들의 촉한 정권에 대한 충성심을 높이고, 미래의 조위 원정을 지원하는 데 필수적이었다. 따라서 제갈량은 정책의 핵심 가치를 백성들의 삶을 안정시키고 개선하는 데 두었다.[168]

제갈량의 새로운 정책들은 유비 시대에 시작되어 유선 시대까지 이어졌다. 그는 부패한 관리들을 숙청하고 세금을 감면했으며, 귀족들이 백성을 함부로 대하는 것을 억제했다. 역(役)과 군사 동원 또한 줄이고 조정하여 농업 활동에 지장을 주지 않도록 했다. 조조의 둔전제와 유사한 국가 운영 농업 식민지 시스템을 광범위하게 시행하여 식량 생산량을 늘렸다. 성도 북쪽의 제갈제방(諸葛洫)을 포함한 농업용 수리 시설도 대대적으로 정비했다. 이러한 개혁 덕분에 촉한의 농업 생산량은 크게 증가하여 군대를 유지하기에 충분했다.

촉의 3대 산업인 염전, 견직물 생산, 제철 역시 제갈량의 주요 관심사였다. 유비는 제갈량의 제안에 따라 염전과 제철 관리를 위한 전문 기구를 설립했으며, 초기에는 각각 왕련과 장의가 담당했다. 견직물 생산 관리 기구도 설립되어 생산량이 크게 늘어났고, 성도는 "비단의 도시"라는 별명을 얻었다. 촉한 정권 기간 동안 국가 창고에는 20만 필의 비단이 쌓였다. 『삼국지』는 촉한의 염전 생산이 매우 활발하여 정부에 상당한 수입을 가져다주었다고 기록한다. 유명한 금속 세공인 복원은 제갈량에 의해 야금 연구를 담당하도록 임명되어 촉한 군대의 강철 무기 제작 기술을 향상시키는 데 기여했다.

후한 말기의 정치적 혼란으로 화폐 제도는 심각한 혼란 상태였다. 익주에 기반을 마련할 때, 유비와 제갈량은 유파의 조언을 받아 성공적인 화폐 개혁을 단행했다. 새로운 촉한 화폐는 영토 내에서 원활하게 유통되었을 뿐 아니라 인접한 형주에서도 인기가 있었다. 반면, 조비, 조예, 손권의 유사한 정책들은 어려움을 겪으며 제한적인 성공을 거두는 데 그쳤다.

3. 3. 외교 정책

208년 가을, 유표(劉表)가 사망하자 조조(曹操)는 형주 정복을 위해 남쪽으로 군대를 움직였다. 당시 형주의 수도 향양(襄陽)을 지키던 유표의 차남 유종(劉琮)은 조조에게 항복했다. 이 소식을 들은 유비(劉備)는 판성(樊城)을 버리고 수많은 군사와 백성을 이끌고 하구(夏口)에 있는 유기(劉琦)와 합류하려 했다. 그러나 도중에 조조군의 추격을 받아 장판파 전투에서 크게 패배했다. 소수의 측근들과 함께 간신히 하구에 도착한 유비는 손권(孫權)과의 동맹을 모색하기 위해 제갈량(諸葛亮)을 사신으로 파견했다. 이는 강력한 조조 세력에 맞서기 위한 중요한 외교적 결정이었다.[33]

4. 평가와 유산

234년, 제갈량은 10만여 명의 병력을 동원하여 최대 규모의 5차 북벌을 단행했다. 촉군은 오장원에 주둔하며 위군과 대치했으나, 위나라 총수 사마의는 견벽거수 전략으로 일관했다. 제갈량은 여러 차례 위군을 도발했지만 사마의는 응하지 않았고, 결국 4개월간의 대치 끝에 제갈량은 그해 10월 진중에서 54세의 나이로 병사했다.[264]

제갈량이 죽자 촉군은 양의(楊儀)의 지휘 아래 한중으로 퇴각했다. 이 사실을 안 사마의가 추격했지만, 촉군이 반격할 태세를 보이자 물러났다. 이 과정에서 양의와 사이가 나빴던 위연이 반란을 일으켰으나 왕평과 마대(馬代)에 의해 진압되었다. 제갈량의 시신은 성도로 운구된 후 유언에 따라 한중의 정군산에 묻혔다. 그가 자손에게 남긴 재산은 뽕나무 800그루와 척박한 농토 15경(頃)뿐이었다고 전해진다.

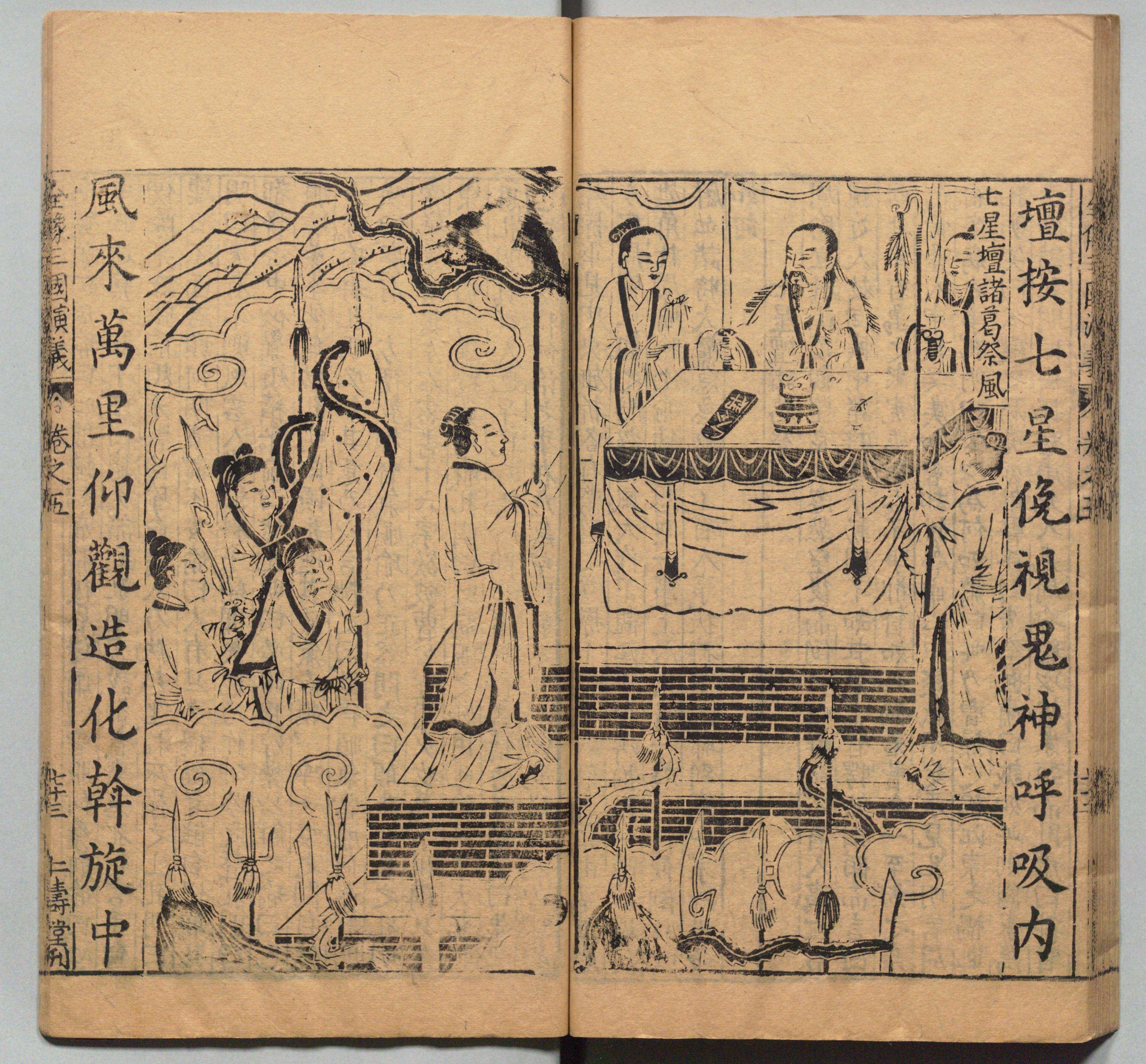

소설 《삼국지연의》에서는 제갈량이 자신의 죽음을 예감하고 북두칠성에 기도하여 수명을 연장하는 의식을 행했으나, 6일째 되던 날 위군의 기습 소식을 전하러 온 위연이 실수로 등불을 꺼뜨려 실패하는 것으로 묘사한다.

제갈량에 대한 가장 기본적인 평가는 정사 《삼국지》의 저자 진수가 남긴 것이다. 진수는 제갈량을 뛰어난 정치가이자 행정가로 높이 평가하면서도, 군사적 능력, 특히 임기응변의 군략은 상대적으로 부족했다고 평가했다. 그는 "제갈량은 백성을 안정시키고, 시대에 맞는 정책을 폈으며, 마음을 열고 공정한 정치를 행하여 모두의 존경과 사랑을 받았다. 형벌과 정치는 엄격했지만 원망하는 자가 없었던 것은 그의 마음이 공평하고 상벌이 명확했기 때문이다. 그러나 매년 군대를 동원하고도 성공하지 못한 것은 임기응변의 군략이 그의 장기가 아니었기 때문일 것"이라고 기술했다.

제갈량은 '촉과(蜀科)'라는 새로운 법률을 제정하고 신상필벌을 명확히 하여 법가 사상에 기반한 통치를 보여주었다. 동시에 덕망 높은 인물을 관리로 기용하는 등 유학적 가치도 존중했다. 그의 재임 기간 동안 촉한의 경제가 크게 성장했다는 기록으로 보아[266] 경제 정책에서도 유능했음을 알 수 있다. 이처럼 내정과 치국 면에서는 관중이나 소하에 비견될 만하다는 찬사를 받았다.

군사적인 면에서는 기본기와 정공법을 중시한 지휘관으로 평가받는다. 이는 《삼국지연의》에 묘사된 책략가의 모습과는 다소 거리가 있다. 실제 제갈량은 8년간의 북벌 동안 화공을 사용한 적이 거의 없었고, 반간계 활용 빈도도 낮았다.[267] 또한 위연이 제안한 자오곡 계책을 거부한 것에서 볼 수 있듯, 위험 부담이 큰 작전은 선호하지 않았다. 이러한 점은 "임기응변의 군략이 장기가 아니었다"는 진수의 평가와 일맥상통한다.

하지만 제갈량의 군사적 능력을 단순히 임기응변 부족으로만 평가절하할 수는 없다. 그는 복병 전술을 자주 구사하여 여러 차례 승리를 거두었으며,[268] 그의 군대는 진영이 잘 정돈되고 군율이 엄격했다는 기록이 있다. 특히 위나라 최고의 전략가로 꼽히는 사마의조차 4차 북벌에서 제갈량에게 패한 후[263] 촉군을 상대로 수비 위주의 전략으로 전환했다는 점은 제갈량이 군사적으로 만만치 않은 상대였음을 보여준다. 제갈량 사후 사마의는 그의 빈 진영을 둘러보고 "천하의 기재(奇才)로구나"라고 감탄했으며, 촉군이 퇴각할 때 추격하다가 반격 태세를 보이자 물러나 "죽은 제갈이 살아있는 중달을 달아나게 했다(死諸葛走生仲達|사저갈주생중달zho)"는 속어가 생겨나기도 했다. 제갈량 사후 촉한의 중신이었던 비의가 강유의 북벌을 반대하며 "승상(제갈량)조차 하지 못한 일을 우리가 할 수 있겠소?"라고 말한 것[202] 역시 제갈량의 군사적 역량과 위상을 보여준다.

제갈량의 북벌은 한실(漢室) 부흥이라는 명분을 내세웠지만, 현실적으로는 옹주와 양주를 점령하여 촉한의 국력을 키우고 중원 진출의 발판을 마련하려는 목표가 있었다는 평가가 지배적이다. 그는 높은 권력을 가졌음에도 왕위에 오르려는 야심을 보이지 않았다. 이엄이 구석을 권하자 "천하가 평정되면 모두 함께 높아질 것이니, 아홉 가지 특권(구석)은 물론 그 이상도 받을 수 있을 것"이라며 완곡히 거절한 기록이 남아있다.

제갈량 사후, 동진의 환온이 촉을 정벌했을 때 100세가 넘은 노인을 만나 제갈량에 대해 묻자, 노인은 "제갈공께서 계실 때는 그 특별함을 몰랐으나, 돌아가신 후로는 그분과 비교할 만한 사람을 본 적이 없습니다"라고 답했다는 일화는 그의 존재감을 잘 보여준다.

4. 1. 당대와 후대의 평가

제갈량에 대한 평가는 그가 살았던 당대부터 후대에 이르기까지 다양하게 이루어졌다.

당대의 평가동시대 인물들은 제갈량의 능력과 인품에 대해 대체로 높이 평가했다.

- 위나라의 징사(徵士) 부간(傅幹)은 "제갈량은 정치에 능통하고, 상황 변화를 잘 읽는 인물로, 정도를 지키면서도 권모술수가 있다"고 평했다.[196]

- 조조 휘하의 유엽은 조조가 한중을 공략했을 때 촉을 계속 공격할 것을 건의하며, 제갈량의 뛰어난 정치력을 언급하고 그를 방치하는 것이 위험하다고 지적했다.[197]

- 위나라 문제의 자문에 답한 가규는 제갈량이 나라를 잘 다스리고 있다고 평가했다.[198]

- 오나라의 정치가이자 역사가인 장엄(張儼)은 제갈량을 고대의 명재상인 자산, 안영, 관중에 비견하거나 그들을 능가하는 인물로 보았다.[199] 장엄은 그의 저서 『묵기(默記)』 술좌편(述佐篇)에서 제갈량이 촉한이라는 작은 나라를 이끌고도 오나라에 공물을 보내고 북방의 위나라와 대적하며 군사와 농민을 조직하고 법률을 정비하여 위나라를 공격할 계획을 세운 점을 높이 샀다. 반면, 사마의는 열 배나 넓은 땅을 다스리면서도 자국을 보전하는 데만 힘썼다고 비판하며, 만약 제갈량이 죽지 않고 뜻을 이루었다면 천하의 향방이 결정되었을 것이라고 주장했다. 그는 제갈량의 통치를 춘추시대 정나라의 자산에 비견하며 사마의보다 훨씬 뛰어나다고 평가했다.[199] 또한, 오나라 내에서 "헛되이 군대를 피로하게 하고 매년 원정을 나가면서도 땅을 얻지 못하고 국내만 황폐하게 만들었다"는 비판에 대해, 장엄은 사마의의 재능이 제갈량에 미치지 못하며, 제갈량의 통치 기반은 이미 잘 정비되어 있었기에 관중이나 안영이라도 그 이상은 할 수 없었을 것이라고 반박했다.[199]

- 같은 시기 원준(袁準)은 저서 『원자(袁子)』에서 "제갈량의 통치로 밭은 개간되고, 미곡 창고는 가득 찼으며, 길에는 취한 사람도 없었다"고 긍정적으로 묘사했다.[200]

- 제갈량 사후 촉한의 승상이 된 장완은 양민(楊敏)으로부터 "전임자(제갈량)에 미치지 못한다"는 비판을 받자 "사실 나는 전임자에 미치지 못한다"고 인정하며 제갈량의 능력을 간접적으로 높였다.[201]

- 장완의 뒤를 이은 비의는 북벌을 주장하는 강유에게 "우리는 승상(제갈량)에 훨씬 못 미친다. 승상조차 중원을 평정하지 못했는데, 하물며 우리겠는가. 공업 수립은 능력 있는 자의 등장을 기다리자"고 말하며 제갈량의 능력을 인정하고 신중론을 펼쳤다.[202]

- 제갈량의 숙적이었던 사마의는 전투 중 동생에게 보낸 편지에서 제갈량을 "뜻은 원대하지만, 기회를 잘 보지 못한다"고 평하기도 했으나,[203] 전투 후 제갈량이 축조한 군영의 흔적을 보고는 "천하의 기재(奇才)"라고 감탄하며 그의 능력을 인정했다.[204]

후대의 평가제갈량 사후에도 그의 행적과 능력에 대한 평가는 계속되었다.

- 서진 초기, 부풍왕(扶風王) 사마준(司馬駿)은 신하들과 제갈량에 대해 논했는데, 일부 신하들은 유비 휘하로 들어간 선택의 오류, 백성들에게 가한 부담, 과도한 야심 등을 지적했다. 그러나 곽충(郭沖)은 제갈량의 재능이 관중과 안영을 능가한다고 반박하며 제갈량에 대한 다섯 가지 일화를 소개했고, 이에 다른 신하들은 침묵했으며 사마준은 곽충의 이야기를 높이 평가했다.[142] 그러나 5세기의 역사가 배송지는 이 다섯 일화의 신빙성에 의문을 제기하며, 4세기 역사가 손성(孫盛)과 습착치(習鑿齒) 역시 이 일화들을 알고 있었지만 신빙성 문제로 기록에서 제외했을 것이라고 추측했다.[143][144]

- 습착치는 그의 저서 『양양기』에서 제갈량이 형주 시절 방통과 함께 각각 와룡(臥龍), 봉추(鳳雛)로 불렸다고 기록했다.[195] 또한 『한진춘추』에서는 무제 사마염이 "제갈량을 나의 보좌관으로 삼았더라면 오늘날의 고생은 없었을 것이다"라고 말했다고 기록했다.[208] 사마염에게 제갈량은 조부 사마의의 라이벌이자, 유비 사후 유선을 끝까지 보좌한 이상적인 신하의 모습으로 비쳤을 수 있다.

- 배송지는 『삼국지』 주석에서 제갈량이 만약 위나라에서 활동했다면 진군이나 사마의조차 그를 막지 못했을 것이라고 높이 평가했다. 그가 촉한에 남은 것은 한 왕조를 부흥시키는 것을 자신의 책무로 여겼기 때문이라고 해석했다.

- 촉한 멸망 후, 서진의 사마소는 진협(陳勰)에게 제갈량의 군법과 용병술을 배우도록 지시하여 그의 군사적 능력을 인정했음을 보여준다.[205]

- 부현(傅玄)은 사마의를 칭송하는 시에서 제갈량이 사마의의 용병술에 두려워하며 죽었다고 묘사하며 제갈량을 폄하하기도 했다.[206]

- 장보(張輔)는 『명사우열론(名士優劣論)』에서 제갈량을 악의 등과 비교하는 것은 부적절하며, 여상(태공망)에 필적하는 인물이라고 극찬했다.[207]

- 당나라 때 편찬된 『진서』에서도 제갈량은 정치와 충성심 면에서 높은 평가를 받았다.

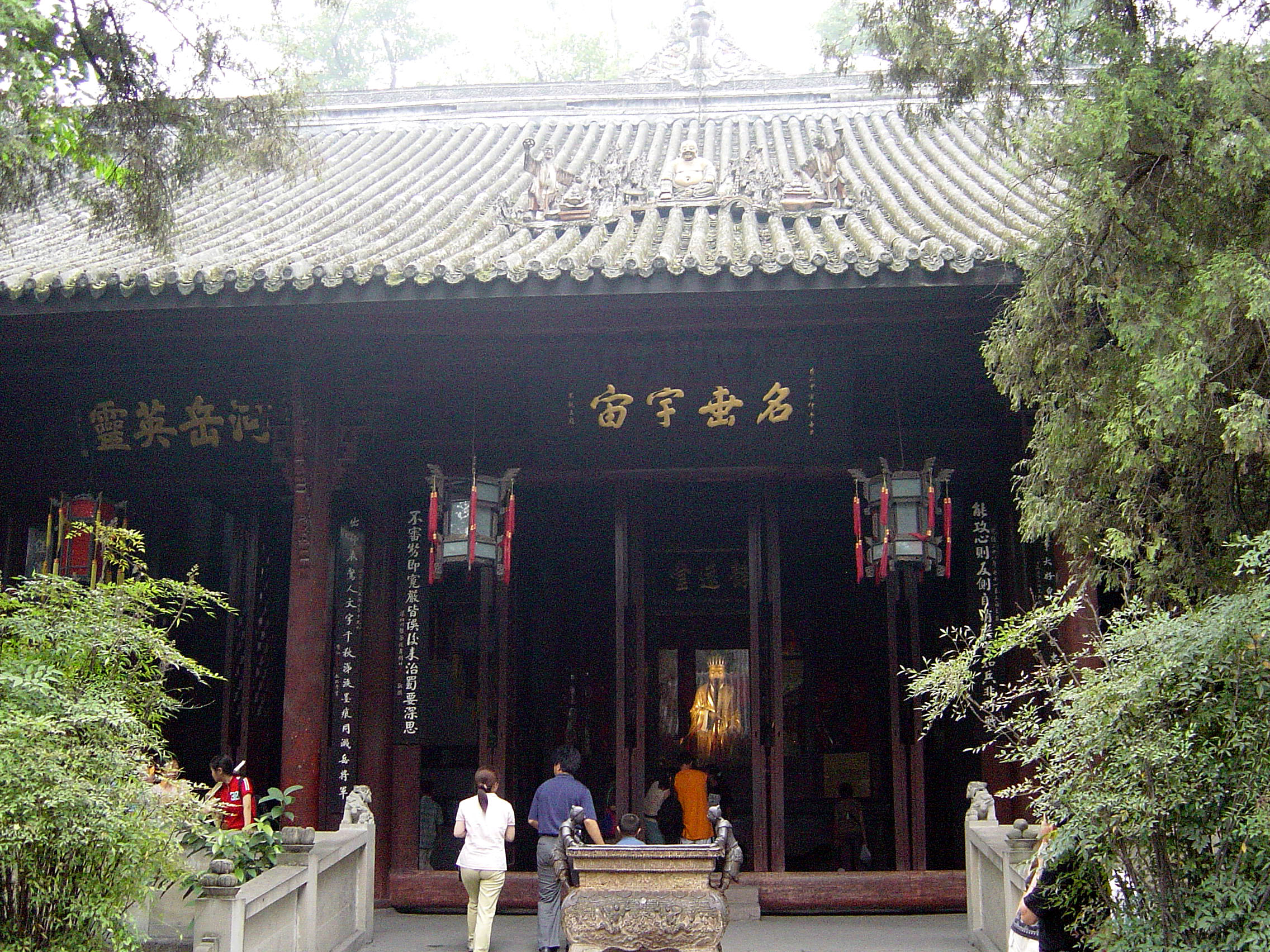

- 당나라의 시인 두보는 제갈량을 기리는 여러 편의 시를 남겼다. 그의 시에는 제갈량의 변치 않는 충성심과 업적에 대한 찬사와 함께, 시간이 흘러 그의 사당이 방치된 것에 대한 안타까움이 담겨 있다.

- 제갈량이 남긴 말로 알려진 구절들은 후대에 큰 영향을 미쳤다.

- "한(漢)과 도적은 함께 설 수 없다"(漢賊不兩立|한적불양립중국어): 선과 악이 공존할 수 없음을 나타내는 말로, 특히 장제스가 반공주의 이념을 정당화하는 데 자주 인용했다.

- "정성을 다하고 힘을 다하여 죽어서야 그만둔다"(鞠躬盡瘁, 死而後已|국궁진췌, 사이후이중국어): 헌신적인 노력과 인내를 묘사하는 데 사용된다.

- "누가 먼저 큰 꿈에서 깨어났는가? 평생토록 나만이 알고 있었다."(大夢誰先覺?平生我自知|대몽수선각? 평생아자지중국어): 제갈량의 심경을 나타내는 시구로 알려져 있다.

1. 제갈량은 황제가 간접적으로 통치하고 승상이 실무를 책임지는 서한 시대 모델을 선호했다. 문제가 발생했을 때 황제 대신 승상이 책임을 질 수 있기 때문이다.

2. 유선이 아직 경험이 부족하여 국정을 직접 처리하기에는 위험하다고 판단했다.

3. 당시 촉한의 복잡한 상황을 해결하기 위해서는 경험 많은 제갈량의 주도가 필요했다.

전반적으로 제갈량은 뛰어난 지략과 정치력, 그리고 유비와 유선에 대한 변함없는 충성심으로 인해 동시대는 물론 후대에도 높은 평가를 받았다. 비록 그의 북벌이 성공하지 못하고 한나라 부흥의 꿈을 이루지 못했지만, 그의 삶과 사상은 충의와 헌신의 상징으로 남아 오늘날까지 많은 사람들에게 영향을 주고 있다.

4. 2. 한국에서의 제갈량

(해당 섹션의 내용을 작성하기 위한 정보가 원본 소스에 존재하지 않습니다.)5. 가족 관계

제갈량의 본가는 현재의 인안현 또는 의수현, 산둥성 근처 랑야군(琅邪郡) 양도현(陽都縣)에 있었다.[6] 그의 조상에 대해서는 『오서』(吳書)와 『풍속통의』(風俗通義)에 두 가지 다른 기록이 전해진다. 『오서』에 따르면 원래 성씨는 격(葛)이었고, 조상은 현재 주청시 남서쪽 주현(諸縣) 출신으로 양도현에 정착했다. 기존에 살던 격씨와 구분하기 위해 '주'(諸)와 '격'(葛)을 합쳐 '제갈'(諸葛)이라 불렀고, 이것이 성씨가 되었다고 한다.[6] 반면 『풍속통의』는 대택향 봉기의 지도자 진승 휘하 장수였던 격영(zh:葛嬰)의 후손이라고 기록한다. 격영은 진승에게 억울하게 처형당했으나[7], 서한 한문제 때 그의 손자가 주현후(諸縣侯)에 봉해지면서 '주'(諸)와 '격'(葛)을 합쳐 '제갈'을 성으로 삼았다고 한다.[8] 제갈량의 가장 오래된 조상으로 알려진 인물은 서한 한원제 때 사례교위(司隷校尉)를 지낸 제갈풍(zh:諸葛豐)이다. 아버지 제갈규(諸葛珪)는 후한 말 한령제 때 태산군(泰山郡)의 승(丞)을 지냈다.[9]

아버지 제갈규는 슬하에 3남 2녀를 두었다. 장남은 오나라의 중신이 된 제갈근[10]이고, 차남이 제갈량, 삼남은 제갈균[11]이다. 큰누나는 방덕공의 아들이자 방통의 사촌인 방산민(zh:龐山民)과 결혼했고,[13] 작은누나는 형주 유력 가문 괴씨 집안의 괴기(zh:蒯祺)와 결혼했는데, 괴기는 괴량, 괴월과 같은 일족이다.[12]

제갈량은 황승언의 딸 황부인과 결혼했다. 황승언은 제갈량에게 "내게 못생긴 딸이 있는데, 재능은 당신과 견줄 만하다"라고 말했고, 제갈량은 이를 받아들여 결혼했다. 당시 사람들 사이에서는 "아내를 고를 때 공명처럼 하지 마라. 황승언의 못생긴 딸을 얻었으니"라는 말이 돌았다고 한다.[155] 황부인의 어머니는 채모의 큰누나이므로, 채모는 제갈량에게 처외숙부가 된다. 또한 황부인의 여동생은 채모의 의붓조카인 유종의 아내였으므로, 유종과 제갈량은 동서지간이 된다. 역사 기록에 황부인의 이름은 없으나, 대중문화에서는 흔히 '황월영'(黃月英|황월영zho)으로 불린다.

제갈량에게는 친아들이 늦게 생겨 형 제갈근의 둘째 아들 제갈교(zh:諸葛喬)를 양자로 들였다. 제갈교는 촉한의 관리로 일했으나 223년 비교적 젊은 나이에 사망했다.[156] 이후 227년 친아들 제갈첨(zh:諸葛瞻)을 얻었다. 제갈첨은 촉한의 장수로 활동했으며 유선의 딸과 결혼했으나, 263년 위나라의 침공 때 면죽관에서 싸우다 전사했다.[157] 그 외에 아들 제갈회(諸葛懷zho)와[158] 딸 제갈과(zh:諸葛果)가[159] 있었다는 기록도 있으나, 후대의 기록에만 등장한다. 제갈회는 진무제의 부름을 거절했다는 일화가 있으며, 제갈과는 도교 수행을 통해 신선이 되었다고 전해진다.[159]

손자로는 제갈교의 아들 제갈판(zh:諸葛攀)과 제갈첨의 아들 제갈상(zh:諸葛尚), 제갈경(zh:諸葛京), 제갈질(zh:諸葛質)이 있다. 제갈판은 253년 오나라의 제갈각(제갈근의 장남) 일가가 몰살된 후, 양자 관계를 정리하고 오나라로 가서 제갈근 가문의 대를 이었다.[160] 제갈상은 아버지 제갈첨과 함께 263년 위나라와의 전투에서 전사했다.[161] 제갈경은 촉한 멸망 후 264년 하동군으로 이주했다가 269년경 진나라에 소환되어 관리로 일했다.[162][163][164] 제갈질은 촉한 멸망 후 맹획의 아들 맹구(孟虬zho)의 허락을 받아 남만으로 들어가 그곳에서 살았다는 기록이 있다.[165]

제갈량의 사촌으로는 위나라의 장수였던 제갈탄(zh:諸葛誕)이 있다. 제갈탄은 257년 위나라의 실권자 사마소에게 반란(제갈탄의 난)을 일으켰다가 258년 패배하여 죽임을 당했다.[166]

현대 중국 저장성 란시시 제갈진(諸葛鎮)에는 제갈량의 후손들이 모여 살았다고 전해지는 제갈팔괘촌(諸葛八卦村)이 있다. 마을 주민 대다수가 제갈씨이며, 정기적으로 족보를 갱신하고 있다.[251] 2020년 기준 중국 내외에 총 1만 3천여 명의 '후손'이 있다고 한다.[251] 그러나 1800년 전 인물인 제갈량과의 직접적인 혈연관계를 족보 외의 자료로 증명하기는 어렵다. 이 마을은 제갈량과 관련된 문화를 보존하고 있어 1996년 중국 국가중점문물보호단위로 지정되었으며,[252] 국가4A급 관광명소이기도 하다.

6. 대중문화 속 제갈량

중국의 민간 신앙에서 제갈량은 '와룡선생'이라는 이름의 신으로 숭배되기도 한다.[179] 때로는 사찰이나 도교 사원에서 사마의와 함께 문신(門神)으로 모셔지기도 한다. 흔히 도교풍의 도복을 입고 학 깃털로 만든 부채를 든 모습으로 묘사된다.[179]

만두의 유래에 관한 이야기도 전해진다. 제갈량이 남만 정벌 후 돌아오는 길에 노수(瀘水)에서 풍랑을 만나자, 맹획이 사람 머리 마흔아홉 개로 제사를 지내야 한다고 조언했다. 이에 제갈량이 밀가루 반죽 속에 고기 소를 넣어 사람 머리 모양으로 만들어 제사를 지낸 것이 만두의 시초라는 것이다. 그러나 이는 송나라 때의 기록인 고승(高承)의 『사물기원(事物紀原)』에 "비관소설(稗官小説, 세간의 소문이나 전승)"이라며 인용된 이야기이다.[250]

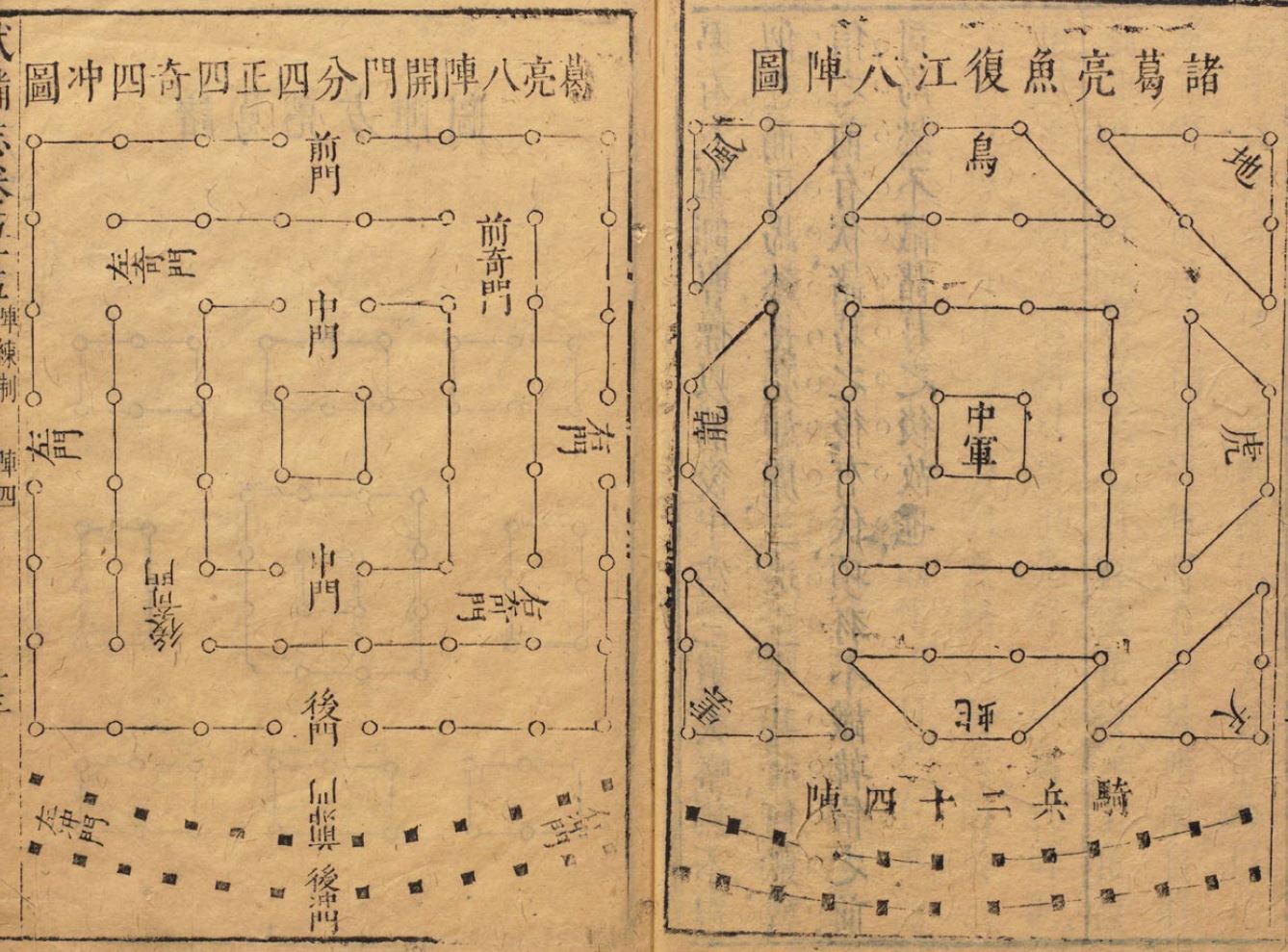

제갈노(諸葛弩)는 열 개의 화살을 연속해서 쏠 수 있는 연발식 쇠뇌로, 제갈량이 발명했다고 알려져 있다. 하지만 실제 제갈노는 명나라 때 개량된 것이며, 제갈량에 대한 중국인들의 애정을 보여주는 사례로 해석된다. 제갈량이 실제로 개발한 것은 연노(連弩)를 개량한 원융(元戎)으로, 쇠화살을 사용했고 길이는 8촌이었으며, 한 번에 10개의 화살이 발사되었다고 전해진다. 이 외에도 제갈량은 목우유마(木牛流馬)라는 자동 운송 장치(때때로 손수레로 여겨짐), 지뢰, 백제성 근처의 석병팔진(石兵八陣)이라는 돌 미궁, 군사 신호용 천등(공명등) 등을 발명했다고 알려져 있다. 공명등은 사마의에게 포위되었을 때 제갈량이 발명하여 구조 신호를 보냈다는 설과, 등롱의 모양이 제갈량의 모자와 비슷하여 이름 붙여졌다는 설이 있다.

제갈량에게 귀속되는 저서로는 『삼십육계』, 『병법』(손자의 손자병법과는 다름) 등이 전해진다. 그의 출사표는 북벌에 앞서 촉한에 대한 변함없는 충성심을 보여주는 글로 유명하며,[176] 많은 이들에게 감동을 주었다. 또한 자녀 교육을 위해 쓴 『계자서(誡子書)』는 겸손하고 검소한 삶의 추구를 강조하는 내용이다.[177]

당나라의 시인 두보는 제갈량을 기리는 여러 편의 시를 남겼다.

두보의 칠언절구 「팔진도(八陣圖)」는 제갈량의 석병팔진을 노래한 것으로, 『당시삼백수』에 수록되어 있다.

=== 삼국지연의 ===

14세기 나관중의 역사 소설 『삼국지연의』는 제갈량을 신묘한 능력을 지닌 천재 전략가로 묘사한다. 소설 속에서 제갈량은 바람의 방향을 바꾸고, 마법적인 돌 미궁을 설계하는 등 초인적인 업적을 이룬다. 이러한 이야기 중 일부는 역사적 사실에 기반하지만 과장되거나 허구적인 요소가 많다. 예를 들어 공성계는 역사 기록에 등장하지만 원래 제갈량의 일화는 아니다. 그럼에도 불구하고 『삼국지연의』 속 제갈량의 이미지는 중국 사회 전반에 걸쳐 천재 전략가의 표상으로 깊이 각인되었으며, 현대 중국의 전략, 군사, 일상 사고방식에도 영향을 미치고 있다.

모스 로버츠(Moss Roberts)의 영역본에 묘사된 제갈량의 외모는 다음과 같다: "공명(孔明)은 유난히 키가 크고, 얼굴은 빛나는 옥과 같았으며 머리에는 비단 띠를 땋았다. 두루미 깃털 옷을 입고 그는 영적인 초월자의 경쾌한 분위기를 가지고 있었다." 원문에서는 제갈량이 관건(綸巾, 모자의 일종)을 쓰고 학창(鶴氅, 도사들이 입는 옷)을 입었다고 묘사한다.[15]

『삼국지연의』에서 제갈량과 관련된 유명한 허구적 이야기들은 다음과 같다.

- 박망파 전투: 제갈량이 유비 휘하에서 처음으로 화공을 이용해 승리하는 이야기. (실제로는 제갈량 합류 이전의 전투)

- 강동 외교: 손권 진영의 장소 등 주전론에 반대하는 신하들을 논파하고 주유를 설득하여 참전하게 만드는 이야기. (실제 주유는 처음부터 항전론자였음)

- 짚 인형 배로 화살 얻기: 주유가 제갈량을 해치려 10만 개의 화살을 요구하자, 안개 낀 밤을 이용해 조조군으로부터 화살을 얻어오는 이야기. (원래 손권의 일화에서 유래)

- 동남풍을 부르다: 제단(칠성단)을 쌓고 기도하여 적벽대전의 화공에 필요한 동남풍을 불게 하는 이야기.

- 화용도: 적벽대전 패전 후 도주하는 조조를 관우가 의리 때문에 놓아줄 것을 예상하고도, 군율의 엄정함을 보이기 위해 일부러 관우에게 매복 임무를 맡기는 이야기.

- 주유와의 지략 대결: 형주를 차지하려는 주유의 계략을 번번이 간파하여 주유가 분사(憤死)하게 만드는 이야기. (주유의 사인은 병사였음)

- 공성계: 북벌 중 마속의 실책으로 위기에 처했을 때, 빈 성에서 태연히 거문고를 연주하여 사마의의 대군을 물러가게 하는 이야기. (원래 곽충이 제갈량을 칭찬하며 지어낸 이야기)

- 오장원 전투에서의 죽음과 사후 계책: 수명 연장 기도가 위연의 실수로 실패하고, 죽기 전 강유에게 병법을 전수하며 자신의 목상을 만들어 사마의를 속여 퇴각시키는 이야기. ("죽은 공명이 산 중달을 달아나게 하다"라는 말의 유래가 됨. 실제 기록에도 비슷한 언급은 있으나 목상은 허구)

=== 기타 매체 ===

제갈량은 다양한 현대 대중문화 작품에서도 중요한 인물로 등장한다.

- 영화 및 텔레비전 드라마:

- 정소추 - 삼국지 (1985년 드라마) (1985)

- 리파증(李法曾) - 제갈량 (1985년 드라마) (1985)

- 탕궈창 - 삼국지 (1994년 드라마) (1994)

- 푸춘신 - 삼국지: 용의 부활 (2008)

- 금성무 - 적벽대전 (2008–09)

- 륙의 - 삼국 (2010)

- 림봉 - 삼국 RPG (2012)

- 왕뤄용 - 대군사 사마의 (2017)

- 비디오 게임:

- 코에이 테크모의 삼국무쌍 시리즈, 삼국지 시리즈, 무쌍OROCHI 시리즈, 삼국지 택틱스 시리즈, 결전 II, 삼국지 조운전

- 캡콤의 황제의 운명

- 파이락시스 게임즈의 문명 IV, 문명 V

- 레벨-5의 이나즈마 일레븐 GO 2: 크로노 스톤

- 기타: 데스티니 오브 스피릿츠, 퍼즐앤드래곤, 페이트/그랜드 오더

- 카드 게임:

- 매직: 더 개더링 ('포탈 삼국지' 세트의 "잠자는 용, 공명" 카드)

- 삼국지 장수령

- 삼국지 카드 게임

- 만화 및 애니메이션:

- 앨런 무어의 Supreme: 젊은 제갈량이 '무한의 리그' 멤버로 등장.

- 선녀강림: 주인공의 이름 '제갈량'은 제갈량의 한국식 발음.

- 파티피플 공명: 제갈량이 현세의 일본 시부야로 환생하여 음악 프로듀서로 활약하는 이야기. 2022년 애니메이션화, 2023년 드라마화.

=== 일본에서의 수용 ===

일본에서도 제갈량은 오래전부터 지략과 충성심의 상징으로 인식되어 왔다.

- 『태평기』에서는 닛타 요시사다의 꿈을 해몽하는 사이토 도시히데의 이야기에서 "수어지교", "죽은 공명이 산 중달을 달아나게 하다" 등의 고사를 인용하며 지장(智將)으로서의 제갈량 이미지를 부각시킨다.

- 다케나카 한베에의 죽음을 슬퍼하는 도요토미 히데요시의 모습을 "유선이 공명을 잃은 것과 같다"고 묘사하기도 했다.

- 에도 시대 이후 한시 등에서 관우와 함께 충신으로서의 제갈량 이미지가 칭송받았다. 가이바라 에키켄은 조조를 아시카가 다카우지에, 제갈량을 구스노키 마사시게에 비견하며 충신 이미지를 강조했다.

- 이토 진사이는 제갈량의 왕좌지재(王佐之才)에 대해 부정적이었으나, 그의 아들 이토 도가이는 이를 계승하면서도 제갈량을 높이 평가했다.

- 요시카와 에이지의 소설 『삼국지』(1939-1943)는 제갈량의 뛰어난 재능과 충성심을 그려내며 이후 일본 삼국지 작품 속 제갈량 이미지에 큰 영향을 주었다. 요코야마 미츠테루의 만화 『삼국지』나 NHK의 『인형극 삼국지』 등도 이 영향을 받았다.

=== 평가 ===

제갈량에 대한 평가는 시대와 인물에 따라 다양하게 나타난다.

- 동시대 및 후한 말 ~ 위진남북조:

- 왕찬, 배잠: "하늘이 내린 자산(天之所以資)"

- 진수: 『삼국지』에서 "다스림에 뛰어나고(識治之良才), 관중과 소하에 버금간다"고 평가하면서도, "임기응변의 군사적 재능(應變將略)은 그의 장기가 아니었다"고 평했다. 또한 창조적인 재능과 문장력을 높이 평가했다.

- 곽충: 제갈량을 변호하며 다섯 가지 일화를 들었으나, 배송지는 이를 신뢰하기 어렵다고 보았다.

- 범건: 사마염에게 "잘못을 인정하고 고쳤으며, 상벌이 공정하여 하늘도 감동시킬 만했다"고 답했다.[208]

- 황권: 위나라에 항복한 후에도 사마의에게 제갈량을 칭찬했다고 전해진다.[217]

- 혜강: 산도에게 보낸 편지에서 서서가 위나라로 가는 것을 막지 않은 것을 "진정한 우정"의 사례로 들었다.[218]

- 부현: "당대의 기이한 인재이며, 나라 다스림에 분별이 있고 군율이 엄했으며, 기회를 놓치지 않았다"고 평했다.

- 환온: 제갈량 생존 시 아전을 지낸 노인의 말을 빌려 "제갈 승상이 계실 때는 특별해 보이지 않았으나, 돌아가신 후에는 그만한 분이 없다"고 평가했다.[219]

- 상거: "영웅적인 능력을 지녔으나 군주(유선)가 중흥의 그릇이 아니었고, 약소국으로 강대국에 맞서는 어려움 속에서도 정치와 민생을 돌보고 무위를 떨쳤다"고 평했다.[221]

- 습착치: 마속 등용 실패를 들어 "사람 보는 눈에 큰 실수가 있었고 현명한 군주의 충고를 어겼다"고 비판하면서도,[222] 이엄과 요립을 폐하면서도 원망을 사지 않은 점을 들어 "형벌 집행이 공정하여 진·한 이래 없었던 일"이라고 법의 엄정함을 칭찬했다.[223] 또한 한나라 부흥이 제갈량의 본뜻이었다고 주장했다.[224]

- 원굉: "삼국명신서찬"에서 위, 촉, 오의 명신 20인 중 한 명으로 선정하고 그의 큰 포부와 뛰어난 기개를 칭송했다.[225]

- 손성: "명성과 계략이 외적을 정벌하기에 충분했다"고 평가했다.[226]

- 환현: 연나라 소왕과 악의에 비견하며 유비와의 군신 간의 깊은 신뢰를 언급했다.[227]

- 유의경: 『세설신어』에서 제갈량, 제갈근, 제갈탄 삼형제를 각각 용, 호랑이, 개에 비유하는 세간의 평을 전했다.[229]

- 수, 당, 송:

- 왕통: 『중설』에서 "제갈량이 죽지 않았다면 예악(禮樂)이 더욱 번성했을 것"이라며 높이 평가했다.[231]

- 배도: "군주를 섬기는 절개, 나라를 여는 재능, 출세의 방법, 백성을 다스리는 기술을 모두 갖춘 인물"이라고 극찬했다.[233]

- 두보: 시에서 제갈량을 이윤, 여상에 버금가고 소하, 조참을 능가하는 인물로 묘사하며 그의 죽음을 안타까워했다.[234][235]

- 손초: "제갈량이 죽은 지 500년이 지나도 백성들이 그의 공적을 기리고 제사를 지낸다"며 백성들의 오랜 사랑을 언급했다.[236]

- 송 신종: 왕안석에게 당 태종의 위징 등용과 함께 유비의 제갈량 등용을 이상적인 정치의 예로 들었다.[237]

- 소식: 제갈량이 인의(仁義)와 위계(僞計)·무력(武力)을 섞어 천하를 취하려 한 것을 비판하며, 특히 유장을 속여 익주를 빼앗은 것은 조조와 다를 바 없다고 지적했다.[238] (이에 대해 명나라 학자 왕세정은 유장 공격을 권한 것은 방통, 법정이며 유장의 아버지 유언이 반역자였으므로 정당하다는 반론을 제기했다.[239])

- 주희: "맹자 이후의 인물로는 장량과 제갈량만이 있다"고 높이 평가했다.[240]

- 악비: 원나라의 탈탈은 악비의 충의를 제갈량에 비견하며 그의 비극적인 죽음을 안타까워했다.[241]

- 원, 명, 청:

- 모종강: 『삼국지연의』를 평하며 제갈량을 지혜의 극치(智絶)로, 관우를 의리의 극치(義絶)로, 조조를 간교함의 극치(奸絶)로 꼽았다.

- 엽방애: 순치제에게 제갈량을 안회에 비견하며 대현자(大賢者)로 평가했다.[242]

- 강희제: 제갈량의 격무와 봉사를 높이 평가하며 "신하 가운데 제갈량만이 이러한 일을 해냈다"고 말했다.[243]

- 현대:

- 루쉰: 『중국소설사략』에서 『삼국지연의』의 인물 묘사에 대해 "제갈량을 지혜롭게 그리려 했지만 오히려 요괴처럼 되었다"고 비판했다.[245]

- 1980년대 중국에서는 문화대혁명 이후 제갈량 연구가 활발해졌으며, 기존의 긍정적 평가에 의문을 제기하는 비판적인 연구도 등장했다. 이는 제갈량에 대한 일방적인 찬미에서 벗어나 새로운 시각으로 접근하려는 시도로 평가된다.

7. 기타

참조

[1]

서적

Zhuge Liang ji

[2]

서적

Zhuge Liang ji

[3]

서적

Xin Tang Shu

1060

[4]

서적

[5]

서적

Ancient and Early Medieval Chinese Literature: A Reference Guide

Brill

2010

[6]

서적

Book of Wu

[7]

서적

Shiji

[8]

서적

Fengsu Tongyi

[9]

서적

[10]

서적

[11]

서적

[12]

서적

Xiangyang Qijiu Ji

[13]

서적

Xiangyang Ji

[14]

서적

[15]

소설

Sanguo Yanyi

[16]

서적

[17]

서적

Han–Jin Chunqiu

[18]

서적

[19]

서적

Cui Shipu

[20]

서적

[21]

서적

Weilüe

[22]

서적

Weilüe

[23]

서적

Weilüe

[24]

서적

[25]

서적

Xiangyang Ji

[26]

서적

[27]

서적

[28]

서적

[29]

서적

[30]

서적

[31]

서적

[32]

서적

[33]

서적

[34]

서적

[35]

서적

[36]

논문

"權曰:「苟如君言,劉豫州何不遂事之乎?」"

[37]

논문

"亮曰:「田橫,齊之壯士耳,猶守義不辱,况劉豫州王室之胄,英才蓋世,衆士慕仰,若水之歸海,若事之不濟,此乃天也,安能復為之下乎!」"

[38]

논문

"權勃然曰:「吾不能舉全吳之地,十萬之衆,受制於人。吾計決矣!非劉豫州莫可以當曹操者,然豫州新敗之後,安能抗此難乎?」"

[39]

논문

"亮曰:「豫州軍雖敗於長阪,今戰士還者及關羽水軍精甲萬人,劉琦合江夏戰士亦不下萬人。曹操之衆遠來疲弊,聞追豫州,輕騎一日一夜行三百餘里,此所謂『彊弩之末,勢不能穿魯縞』者也。故兵法忌之,曰『必蹶上將軍』。且北方之人,不習水戰;又荊州之民附操者,偪兵勢耳,非心服也。今將軍誠能命猛將統兵數萬,與豫州協規同力,破操軍必矣。操軍破,必北還,如此則荊、吳之勢彊,鼎足之形成矣。成敗之機,在於今日。」"

[40]

논문

"張子布薦亮於孫權,亮不肯留。人問其故,曰:「孫將軍可謂人主,然觀其度,能賢亮而不能盡亮,吾是以不留。」"

[41]

논문

"臣松之以為袁孝尼著文立論,甚重諸葛之為人,至如此言則失之殊遠。觀亮君臣相遇,可謂希世一時,終始以分,誰能間之?寧有中違斷金,甫懷擇主,設使權盡其量,便當翻然去就乎?葛生行己,豈其然哉!關羽為曹公所獲,遇之甚厚,可謂能盡其用矣,猶義不背本,曾謂孔明之不若雲長乎!"

[42]

논문

"權大恱,即遣周瑜、程普、魯肅等水軍三萬,隨亮詣先主,幷力拒曹公。"

[43]

논문

"曹公敗於赤壁,引軍歸鄴。"

[44]

논문

"先主遂收江南,以亮為軍師中郎將,使督零陵、桂陽、長沙三郡,調其賦稅,以充軍實。"

[45]

논문

"亮時住臨烝。"

[46]

논문

"建安十六年,益州牧劉璋遣法正迎先主,使擊張魯。亮與關羽鎮荊州。"

[47]

논문

"先主自葭萌還攻璋,亮與張飛、趙雲等率衆泝江,分定郡縣,與先主共圍成都。"

[48]

논문

"曹公自出東征,助先主圍布於下邳,生禽[呂]布。先主復得妻子,從曹公還許。表先主為左將軍。"

[49]

논문

"成都平,以亮為軍師將軍,署左將軍府事。先主外出,亮常鎮守成都,足食足兵。"

[50]

논문

"二十六年,羣下勸先主稱尊號,先主未許。"

[51]

논문

"亮說曰:「昔吳漢、耿弇等初勸世祖即帝位,世祖辭讓,前後數四,耿純進言曰:『天下英雄喁喁,冀有所望。如不從議者,士大夫各歸求主,無為從公也。』世祖感純言深至,遂然諾之。今曹氏篡漢,天下無主,大王劉氏苗族,紹世而起,今即帝位,乃其宜也。士大夫隨大王久勤苦者,亦欲望尺寸之功如純言耳。」"

[52]

논문

"先主於是即帝位,策亮為丞相曰:「朕遭家不造,奉承大統,兢兢業業,不敢康寧,思盡百姓,懼未能綏。於戲!丞相亮其悉朕意,無怠輔朕之闕,助宣重光,以照明天下,君其勖哉!」"

[53]

논문

"亮以丞相錄尚書事,假節。張飛卒後,領司隷校尉。"

[54]

논문

"章武三年春,先主於永安病篤,召亮於成都,屬以後事。"

[55]

논문

"謂亮曰:「君才十倍曹丕,必能安國,終定大事。若嗣子可輔,輔之;如其不才,君可自取。」"

[56]

논문

"亮涕泣曰:「臣敢竭股肱之力,效忠貞之節,繼之以死!」"

[57]

논문

"先主又為詔勑後主曰:「汝與丞相從事,事之如父。」"

[58]

논문

"先主病篤,託孤於丞相亮,尚書令李嚴為副。[章武三年]夏四月癸巳,先主殂于永安宮,時年六十三。"

[59]

논문

"夫杖道扶義,體存信順,然後能匡主濟功,終定大業。語曰弈者舉棊不定猶不勝其偶,況量君之才否而二三其節,可以摧服彊鄰囊括四海者乎?備之命亮,亂孰甚焉!世或有謂備欲以固委付之誠,且以一蜀人之志。君子曰,不然;苟所寄忠賢,則不須若斯之誨,如非其人,不宜啟篡逆之塗。是以古之顧命,必貽話言;詭偽之辭,非託孤之謂。幸值劉禪闇弱,無猜險之性,諸葛威略,足以檢衞異端,故使異同之心無由自起耳。不然,殆生疑隙不逞之釁。謂之為權,不亦惑哉!"

[60]

논문

"建興元年,封亮武鄉侯,開府治事。頃之,又領益州牧。政事無巨細,咸決於亮。"

[61]

논문

"南中諸郡,並皆叛亂,亮以新遭大喪,故未便加兵,且遣使聘吳,因結和親,遂為與國。"

[62]

서적

Cambridge History of China

Cambridge University Press

2019

[63]

논문

"是歲,魏司徒華歆、司空王朗、尚書令陳羣、太史令許芝、謁者僕射諸葛璋各有書與亮,陳天命人事,欲使舉國稱藩。"

[64]

논문

"亮遂不報書,作正議曰:「昔在項羽,起不由德,雖處華夏,秉帝者之勢,卒就湯鑊,為後永戒。魏不審鑒,今次之矣;免身為幸,戒在子孫。而二三子各以耆艾之齒,承偽指而進書,有若崇、竦稱莽之功,亦將偪于元禍苟免者邪!昔世祖之創迹舊基,奮羸卒數千,摧莽彊旅四十餘萬於昆陽之郊。夫據道討淫,不在衆寡。及至孟德,以其譎勝之力,舉數十萬之師,救張郃於陽平,勢窮慮悔,僅能自脫,辱其鋒銳之衆,遂喪漢中之地,深知神器不可妄獲,旋還未至,感毒而死。子桓淫逸,繼之以篡。縱使二三子多逞蘇、張詭靡之說,奉進驩兜滔天之辭,欲以誣毀唐帝,諷解禹、稷,所謂徒喪文藻煩勞翰墨者矣。夫大人君子之所不為也。又軍誡曰:『萬人必死,橫行天下。』昔軒轅氏整卒數萬,制四方,定海內,況以數十萬之衆,據正道而臨有罪,可得干擬者哉!」"

[65]

논문

"時南方諸郡不賔,諸葛亮將自征之,連諫以為「此不毛之地,疫癘之鄉,不宜以一國之望,冒險而行」。亮慮諸將才不及己,意欲必往,而連言輒懇至,故停留者久之。"

[66]

논문

"亮至南中,所在戰捷。聞孟獲者,為夷、漢所服,募生致之。旣得,使觀於營陣之間,曰:「此軍何如?」獲對曰:「向者不知虛實,故敗。今蒙賜觀看營陣,若祇如此,即定易勝耳。」亮笑,縱使更戰,七縱七禽,而亮猶遣獲。獲止不去,曰:「公,天威也,南人不復反矣。」遂至滇池。"

[67]

논문

"[建興]三年春,亮率衆南征,其秋悉平。"

[68]

논문

"軍資所出,國以富饒,乃治戎講武,以俟大舉。"

[69]

논문

"[建興]五年,率諸軍北駐漢中,臨發,上疏曰:..."

[70]

논문

"遂行,屯于沔陽。"

[71]

논문

"[建興]六年春,揚聲由斜谷道取郿,使趙雲、鄧芝為疑軍,據箕谷,魏大將軍曹真舉衆拒之。亮身率諸軍攻祁山,戎陣整齊,賞罰肅而號令明,南安、天水、安定三郡叛魏應亮,關中響震。"

[72]

논문

"始,國家以蜀中惟有劉備。備旣死,數歲寂然無聞,是以略無備預;而卒聞亮出,朝野恐懼,隴右、祁山尤甚,故三郡同時應亮。"

[73]

논문

"魏明帝西鎮長安,命張郃拒亮。"

[74]

논문

"[建興]五年,隨諸葛亮駐漢中。明年,亮出軍,揚聲由斜谷道,曹真遣大衆當之。亮令雲與鄧芝往拒,而身攻祁山。雲、芝兵弱敵彊,失利於箕谷,然歛衆固守,不至大敗。"

[75]

논문

"諸葛亮出祁山。加郃位特進,遣督諸軍,拒亮將馬謖於街亭。謖依阻南山,不下據城。郃絕其汲道,擊,大破之。南安、天水、安定郡反應亮,郃皆破平之。"

[76]

논문

"亮使馬謖督諸軍在前,與郃戰於街亭。謖違亮節度,舉動失宜,大為郃所破。"

[77]

논문

"亮拔西縣千餘家,還於漢中,戮謖以謝衆。"

[78]

논문

"或勸亮更發兵者,亮曰:「大軍在祁山、箕谷,皆多於賊,而不能破賊為賊所破者,則此病不在兵少也,在一人耳。今欲減兵省將,明罰思過,校變通之道於將來;若不能然者,雖兵多何益!自今已後,諸有忠慮於國,但勤攻吾之闕,則事可定,賊可死,功可蹻足而待矣。」"

[79]

논문

"上疏曰:「臣以弱才,叨竊非據,親秉旄鉞以厲三軍,不能訓章明法,臨事而懼,至有街亭違命之闕,箕谷不戒之失,咎皆在臣授任無方。臣明不知人,恤事多闇,春秋責帥,臣職是當。請自貶三等,以督厥咎。」"

[80]

논문

"於是以亮為右將軍,行丞相事,所總統如前。"

[81]

논문

"於是考微勞,甄烈壯,引咎責躬,布所失於天下,厲兵講武,以為後圖,戎士簡練,民忘其敗矣。"

[82]

논문

"亮聞孫權破曹休,魏兵東下,關中虛弱。"

[83]

논문

"十一月,上言曰:「先帝慮漢賊不兩立, ... 非臣之明所能逆覩也。」於是有散關之役。此表,亮集所無,出張儼默記。"

[84]

논문

"[建興]七年卒。"

[85]

논문

"[曹]眞以亮懲於祁山,後出必從陳倉,乃使將軍郝昭、王生守陳倉,治其城。明年春,亮果圍陳倉,已有備而不能克。"

[86]

간행물

(大和中,魏遣將軍郝昭築城陳倉城。適訖,會諸葛亮來攻。亮本聞陳倉城惡,及至,怪其整頓,聞知昭在其中,大驚愕。)

Taiping Huanyu Ji

[87]

논문

"亮圍陳倉,使昭鄉人靳詳於城外遙說之, ...詳以昭語告亮,亮又使詳重說昭,言人兵不敵,無為空自破滅。 ...詳乃去。"

[88]

논문

"亮自以有眾數萬,而昭兵才千餘人,又度東救未能便到,乃進兵攻昭,起雲梯衝車以臨城。昭於是以火箭逆射其雲梯,梯然,梯上人皆燒死。昭又以繩連石磨壓其衝車,衝車折。亮乃更為井闌百尺以射城中,以土丸填壍,欲直攀城,昭又於內築重牆。亮足為城突,欲踊出於城裏,昭又於城內穿地橫截之。"

[89]

논문

"晝夜相攻拒二十餘日,亮無計,救至,引退。"

[90]

논문

"冬,亮復出散關,圍陳倉,曹真拒之,亮糧盡而還。魏將王雙率騎追亮,亮與戰,破之,斬雙。"

[91]

논문

"[建興]七年,亮遣陳戒攻武都、陰平。魏雍州刺史郭淮率衆欲擊戒,亮自出至建威,淮退還,遂平二郡。"

[92]

논문

"詔策亮曰:「街亭之役,咎由馬謖,而君引愆,深自貶抑,重違君意,聽順所守。前年耀師,馘斬王雙;今歲爰征,郭淮遁走;降集氐、羌,興復二郡,威鎮凶暴,功勳顯然。方今天下騷擾,元惡未梟,君受大任,幹國之重,而乆自挹損,非所以光揚洪烈矣。今復君丞相,君其勿辭。」"

[93]

논문

"是歲,孫權稱尊號,其羣臣以並尊二帝來告。議者咸以為交之无益,而名體弗順,宜顯明正義,絕其盟好。"

[94]

논문

"亮曰:「權有僭逆之心久矣, ...權僭之罪,未宜明也。」"

[95]

논문

"乃遣衞尉陳震慶權正號。"

[96]

논문

"眞以八月發長安,從子午道南入。司馬宣王泝漢水,當會南鄭。諸軍或從斜谷道,或從武威入。"

[97]

논문

"八年,遷驃騎將軍。以曹真欲三道向漢川,亮命嚴將二萬人赴漢中。亮表嚴子豐為江州都督督軍,典嚴後事。"

[98]

논문

"黃初中為偏將軍。子午之役,霸召為前鋒,進至興勢圍,安營在曲谷中。蜀人望知其是霸也,指下兵攻之。霸手戰鹿角間,賴救至,然後解。"

[99]

논문

"八年,使延西入羌中,魏後將軍費瑤、雍州刺史郭淮與延戰於陽谿,延大破淮等,遷為前軍師征西大將軍,假節,進封南鄭侯。"

[100]

논문

"會大霖雨三十餘日,或棧道斷絕,詔眞還軍。"

[101]

논문

"亮性長於巧思,損益連弩,木牛流馬,皆出其意﹔推演兵法,作八陣圖,咸得其要云。"

[102]

논문

"[建興]九年,亮復出祁山,以木牛運。"

[103]

논문

"明年,諸葛亮寇天水,圍將軍賈嗣、魏平於祁山。"

[104]

논문

"亮圍祁山,招鮮卑軻比能,比能等至故北地石城以應亮。"

[105]

논문

"乃使帝西屯長安,都督雍、梁二州諸軍事,統車騎將軍張郃、後將軍費曜、征蜀護軍戴淩、雍州刺史郭淮等討亮。 ...遂進軍隃麋。"

[106]

논문

Han–Jin Chunqiu

null

[107]

논문

Book of Jin

null

[108]

논문

Han–Jin Chunqiu

null

[109]

논문

Book of Jin

null

[110]

논문

Han–Jin Chunqiu

null

[111]

논문

Han–Jin Chunqiu

null

[112]

논문

Han–Jin Chunqiu

null

[113]

논문

Book of Jin

null

[114]

논문

Book of Jin

null

[115]

논문

Huayangguo Zhi

null

[116]

논문

Zizhi Tongjian

null

[117]

논문

null

[118]

논문

null

[119]

논문

Book of Jin

null

[120]

논문

Book of Jin

null

[121]

논문

Book of Jin

null

[122]

논문

Han–Jin Chunqiu

null

[123]

논문

Book of Jin

null

[124]

논문

Wei Shi Chunqiu

null

[125]

논문

null

[126]

논문

null

[127]

논문

Jin Yangqiu

null

[128]

논문

Book of Wei

null

[129]

논문

Han–Jin Chunqiu

null

[130]

논문

null

[131]

논문

null

[132]

논문

Han–Jin Chunqiu

null

[133]

논문

Book of Jin

null

[134]

논문

null

[135]

논문

null

[136]

논문

null

[137]

논문

null

[138]

논문

null

[139]

논문

Song Wen Jian

null

[140]

논문

Xiangyang Ji

null

[141]

논문

[142]

논문

[143]

논문

[144]

논문

[145]

논문

[146]

논문

[147]

논문

[148]

논문

[149]

논문

[150]

논문

[151]

논문

[152]

논문

[153]

논문

[154]

논문

[155]

논문

[156]

논문

[157]

논문

[158]

논문

諸葛氏譜

[159]

논문

諸葛亮集

[160]

논문

[161]

논문

[162]

논문

[163]

논문

Jin Taishi qiju zhu

[164]

논문

Book of Jin

[165]

논문

諸葛亮集

[166]

논문

[167]

서적

Analysis of the Three Kingdoms

Publisher of People's Public Security

[168]

서적

Great story of Kongming Zhuge Liang

Labor Publisher

[169]

논문

[170]

논문

[171]

논문

[172]

논문

[173]

논문

[174]

논문

[175]

서적

Great story of Kongming Zhuge Liang

Labor Publisher

[176]

웹사이트

Zhuge Liang

http://www.silkqin.c[...]

2003-00-00

[177]

웹사이트

'Tranquillity allows one to arrive at thinking deeply and extensively' (寧靜致遠)

http://www.vincentpo[...]

2016-08-00

[178]

논문

Du Fu's Ethnographic Imagination: Local Culture and its Contexts in the Kuizhou Poems

2015-00-00

[179]

웹사이트

Ancient Cultivation Stories: Zhuge Liang's Cultivation Practise

https://en.clearharm[...]

Falun Dafa

2005-07-28

[180]

위키소스

三國志/卷35#諸葛亮

[181]

위키소스

三國志/卷52#諸葛瑾

[182]

서적

三国志巻35諸葛亮伝注引献帝春秋

[183]

서적

校補襄陽耆旧記

中華書局

2018-00-00

[184]

서적

三国志巻35諸葛亮伝注引襄陽記

[185]

서적

三国志巻35諸葛亮伝注引魏略

[186]

위키소스

『賓退録』巻9

[187]

위키소스

『華陽国志』巻10先賢志

[188]

서적

黙記、漢晋春秋

[189]

위키소스

『華陽国志』巻7劉後主志

[190]

간행물

時歴史が動いた コミック版 三国志編

日本放送協会

2004-09-00

[191]

서적

詩歌三国志

新潮選書

1998-00-00

[192]

서적

三国志巻35諸葛亮伝

[193]

위키소스

『春秋左氏伝』昭公十一年

[194]

위키소스

『華陽国志』巻10先賢志

[195]

서적

三国志巻35諸葛亮伝注引襄陽記

[196]

서적

三国志巻32先主伝注引傅子

[197]

서적

三国志巻14劉曄伝

[198]

서적

三国志巻10賈詡伝

[199]

서적

三国志巻35諸葛亮伝注引黙記

[200]

서적

三国志巻35諸葛亮伝注引袁子

[201]

서적

三国志巻44蔣琬伝

[202]

서적

三国志巻44姜維伝注引漢晋春秋

[203]

위키소스

『晋書』巻1宣帝紀

[204]

위키소스

『晋書』巻1宣帝紀

[205]

위키소스

『晋書』巻24職官志

[206]

논문

傅玄「晉鼓吹曲」と西晉正統論

https://waseda.jp/fl[...]

2017-00-00

[207]

위키소스

『名士優劣論』

[208]

서적

三国志巻35諸葛亮伝注引漢晋春秋

[209]

위키소스

『北史』巻27毛修之伝

[210]

위키소스

『周書』巻17劉亮伝

[211]

위키소스

『清史稿』巻84礼志三

[212]

위키소스

『晋書』巻57馬隆伝

[213]

웹사이트

『読史商語』巻2

https://ctext.org/li[...]

2024-04-20

[214]

위키소스

『読通鑑論』巻10

[215]

서적

『三国志』巻35諸葛亮伝注引『袁子』

[216]

서적

三国志 魏書II

[217]

서적

『三国志』巻43黄権伝

[218]

위키소스

「与山巨源絶交書」

[219]

위키소스

『殷芸小説』巻6

[220]

위키소스

『晋書』巻98桓温伝

[221]

위키소스

『華陽国志』巻7劉後主志

[222]

서적

『三国志』巻39馬良伝裴松之注

[223]

서적

『三国志』巻40李厳伝裴松之注

[224]

위키소스

『太平御覧』巻447人事部八十八

[225]

위키소스

「三国名臣序賛」

[226]

서적

『三国志』巻35諸葛亮伝裴注

[227]

위키소스

『晋書』巻84劉牢之伝

[228]

위키소스

『晋書』巻87涼武昭王伝

[229]

위키소스

『世説新語』品藻第9-4

[230]

위키소스

『世説新語』排調第25-44

[231]

웹사이트

『中説』巻1王道篇

https://ctext.org/wi[...]

2024-04-27

[232]

웹사이트

『中説』巻9立命篇

https://ctext.org/wi[...]

2024-04-27

[233]

위키소스

『蜀丞相諸葛武侯祠堂碑文』

[234]

위키소스

「詠懐古跡五首之五」

[235]

위키소스

「蜀相」

[236]

위키소스

『刻武侯碑陰』

[237]

웹사이트

『東都事略』巻79王安石伝

https://ctext.org/wi[...]

2024-04-20

[238]

위키소스

『東坡全集』巻43「諸葛亮論」

[239]

위키소스

『読書後』巻2「書蘇子瞻諸葛亮論後」

[240]

위키소스

『朱子語類』巻163歴代三

[241]

위키소스

『宋史』巻365岳飛伝

[242]

위키소스

『清史稿』巻266葉方藹伝

[243]

위키소스

『大清聖祖仁皇帝実録』巻299

[244]

위키소스

『三国志演義』「読三国志法」

[245]

위키소스

『中国小説史略』巻中

[246]

wikisource

『三国志平話』巻中

[247]

wikisource

『諸葛亮集』故事巻4

[248]

wikisource

『諸葛亮集』故事巻4

[249]

wikisource

『劉賓客嘉話録』

[250]

웹사이트

『事物紀原』巻9

https://ctext.org/wi[...]

2024-04-20

[251]

뉴스

(リレーおぴにおん)私の三国志:2 諸葛姓に誇り、家系図1万3000人/諸葛坤亨さん

https://www.asahi.co[...]

朝日新聞

2020-09-15

[252]

서적

全国重点文物保护单位·第一至第五批·第Ⅱ卷

文物出版社

[253]

wikisource

『諸葛亮集』故事巻1

[254]

wikisource

『諸葛亮集』故事巻1

[255]

wikisource

『諸葛亮集』故事巻1

[256]

wikisource

『諸葛亮集』故事巻1

[257]

웹사이트

プレミア音楽朗読劇『VOICARION Ⅹ 大阪歴史絵巻~孔明最後の一夜~』

https://www.tohostag[...]

東宝

2021-01-18

[258]

간행물

リスアニ! Vol.49.2

ソニー・ミュージックソリューションズ

2022-09

[259]

간행물

ヘブンバーンズレッド公式プレイガイド:特別付録①セラフ部隊員データリスト

KADOKAWA

2022-11

[260]

웹사이트

https://terms.naver.[...]

[261]

서적

정사 삼국지 권35 제갈량전

[262]

일반

[263]

서적

진서 선제기, 한진춘추, 자치통감

[264]

서적

세설신어

[265]

서적

진서 진수전

[266]

일반

[267]

일반

[268]

일반

[269]

일반

[270]

서적

위략

[271]

일반

[272]

일반

[273]

일반

[274]

일반

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com