한국의 미술

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한국 미술은 한반도에서 발전해 온 예술 전반을 아우르며, 시대와 종교의 변화에 따라 다양한 특징을 보여준다. 선사 시대의 토기, 석기, 청동기 미술부터 고조선, 삼국 시대의 불교 조각, 고구려 고분 벽화, 백제 금동대향로, 신라 금관, 고려 시대의 고려청자, 고려 불화, 조선 시대의 수묵화, 진경산수화, 민화, 분청사기, 백자에 이르기까지 다양한 예술 형식이 존재한다. 근대에는 서양 미술의 영향을 받아 다양한 사조가 유입되었으며, 일제강점기와 분단 이후 남북으로 갈라져 각기 다른 방향으로 발전했다. 한국 미술은 각 시대의 사상과 문화를 반영하며, 주변 국가와의 교류 속에서도 독자적인 정체성을 확립해왔으며, 현재 회화, 조각, 도예, 건축, 서예, 공예 등 다양한 분야에서 그 명맥을 이어가고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 미술사 - 빈 미술사 박물관

빈 미술사 박물관은 합스부르크 가문의 소장품을 기반으로 설립되어 네오르네상스 양식으로 지어졌으며 회화, 고대 유물, 조각, 장식 예술, 동전 등 다양한 소장품을 전시하는 오스트리아 빈의 미술관이다. - 미술사 - 라스코 동굴

라스코 동굴은 프랑스 도르도뉴 지방에 있는 동굴로, 후기 구석기 시대 크로마뇽인이 그린 벽화로 유명하여 발견 후 공개되었으나, 환경 문제로 폐쇄되었고, 현재는 복제 동굴이 공개되고 있으며, 벽화는 프랑코-칸타브리아 미술의 중요한 작품으로 평가받고 당시 인류의 생활과 문화를 보여준다. - 한국의 미술 - 문인화

문인화는 그림을 그리는 사람의 인격과 교양을 중시하며 수묵과 담채로 내면을 표현하는 동아시아 전통 회화 양식으로, 중국에서 기원하여 한국과 일본에 영향을 미쳤다. - 한국의 미술 - 오방색

오방색은 청, 적, 황, 백, 흑의 다섯 가지 기본 색상으로, 동서남북과 중앙, 오행 사상과 연결되어 한국 문화에서 중요한 의미를 가지며, 한복, 건축, 음식 등 다양한 분야에서 활용된다.

2. 역사

한국 미술의 역사는 시대별로 다양한 양식과 사조의 변화를 겪으며 발전해 왔다. 전문가들은 중국 문화의 영향을 받으면서도 독자적인 문화를 형성해 온 한국 고유의 예술 문화를 인정하고 정리하기 시작했다.[2]

삼국 시대에는 고구려, 백제, 신라가 중앙집권적 국가로 발전하면서 독자적인 미술 양식을 형성했다. 가야는 연맹 국가를 유지하며 562년까지 존속하다 신라에 흡수되었다.

고려는 918년부터 1392년까지 존속했으며, 초기에는 거란 및 여진과 대립하고 후기에는 원의 간섭과 왜구의 약탈에 시달렸다. 이 과정에서 불교는 국가 이념 역할을 맡았고, 벽란도를 중심으로 국제적인 교류가 활발했다. 쌍화점 같은 고려 가요를 통해 당시 사회 분위기가 조선 시대보다 자유분방했음을 알 수 있다.[32][33][34]

조선 시대에는 성리학의 영향으로 숭유억불 정책이 시행되었고,[37] 문인화의 영향으로 수묵화가 주로 그려졌다. 안견의 몽유도원도는 조선 초기 회화가 중국 산수화 기법의 영향을 받았음을 보여준다. 임진왜란 이후 성리학적 이념이 강화되면서 권위적인 사회 분위기가 형성되었으나,[37] 영조와 정조 시대에는 정선의 진경산수화, 김홍도의 풍속화, 신윤복의 풍속화 등 조선만의 독자적인 화풍이 발전했다.[37]

근대에는 서양 회화와 사진 등 새로운 서양 문물이 유입되기 시작했다.[2] 고희동 등 여러 화가들이 일본 유학을 통해 서양 회화를 배우고 돌아왔으며,[2] 인상주의, 표현주의, 입체주의, 초현실주의 등 다양한 미술 사조를 한국에 도입했다.[2]

광복 이후 한국 미술계는 한반도 분단에 따라 남과 북으로 갈라졌다.

2. 1. 선사 시대

선사 시대 미술은 주로 실용적인 목적과 주술적인 의미를 담은 토기, 석기, 청동기 등을 중심으로 발전했다.구석기 시대 사람들은 정착 생활을 하지 않고 유랑생활을 했다. 연천 전곡리 유적에서는 아슐리안 석기 형태를 갖춘 주먹도끼와 박편도끼가 발견되기도 했다.

신석기 시대 관련 연구에 따르면, 한반도에 사람들이 정착하기 시작한 시기는 대략 기원전 5만년경으로 알려져 있다. 신석기 시대의 대표적인 공예품은 토기이다. 토기를 통해 당시 사람들이 식량을 저장하기 시작했고, 미적으로 물건을 꾸미려 했다는 사실을 알 수 있다. 이 시기 토기는 야외에 구덩이를 파고 700°C 정도의 온도로 가열해 만든 것으로 보인다.

덧무늬토기(隆起文土器)는 한반도 신석기 시대에서 가장 이른 시기의 토기이다. 토기의 아가리 둘레에 진흙을 덧붙여 문양을 만든 것에서 이름이 유래했다. 덧무늬는 흙띠를 지그재그식으로 배열하거나, 돋은 평행선 바깥쪽에 팥알처럼 돋은 점열을 한 줄씩 배치한 것 등이 있다.

빗살무늬토기는 나무나 뼈연장 등으로 된 무늬새기개를 가지고 그릇 바깥면에 짤막한 줄을 배게 누르거나 그어서 새긴 토기이다. 한국의 빗살무늬토기는 점선으로 된 짧은 줄을 한쪽 방향으로 또는 서로 방향을 엇바꾸어가면서 그려서 생선뼈처럼 생긴 것이 특징이다.

기원전 2000년경에는 문양이 사라지고 실용성이 강조된 민무늬토기가 등장한다. 이 시기에는 생산력이 늘어나면서 토기가 커지고, 장식적인 목적보다 실용적인 목적이 더 강조되기 시작했다.

기원전 2000년에서 기원전 300년 사이에는 청동 제품이 한국에 수입되어 제작되기 시작했다. 기원전 7세기 무렵에는 아연 함량이 독특한 한국 청동의 특징을 보이며 한국 고유의 청동 문화가 확립되었다.[30] 이 시기에 제작된 물품으로는 칼, 단검, 창과 같은 무기가 있었다. 또한 거울, 방울, 딸랑이와 같은 의례용품도 제작되었다. 이러한 물품들은 고인돌에 매장되었다. 철분이 풍부한 붉은색 토기가 기원전 6세기경부터 만들어지기 시작했다. 곡옥으로 알려진 콤마 모양의 구슬은 연옥으로 만들어졌으며, 고인돌 매장지에서 발견되었다. 곡옥은 곰 발톱을 모방하여 조각되었을 수도 있다. 시베리아 예술의 X선 스타일로 "생명선"을 나타내는 동물의 암각화에서도 시베리아의 영향을 볼 수 있다.[5]

2. 2. 고조선 시대

역사적으로 고조선 시대는 한국의 청동기 시대와 철기 시대를 아우른다. 기원전 2000년 경에서 기원전 300년 경까지 한반도에서 청동기가 사용되기 시작했다. 구리는 구하기 힘든 물품이었으므로 청동기 물품은 주로 동검, 동경 (거울), 방울 등의 제의용구가 많이 발견된다. 또한 이 시기 청동기 시대 사람들은 집단 취락을 만들어 거주하기 시작했음이 관련 유적을 통해 확인된다. 이 시기 사람들은 고인돌(支石墓, dolmen)을 만들고 그 안에 청동기 등의 용품들을 매장하였다. 청동기 제의용구, 집단 취락, 고인돌 같은 사례로 비추어 청동기 시대에는 점차 계급이 발생하고 제사장 중심의 국가 체제가 성립되기 시작하였음을 알 수 있다.[30]특히 고조선의 문화권이었던 곳에서는 비파형 동검이 출토된다. 이를 통해 고조선의 문화권 영역을 짐작할 수 있다. 이외에도 곡옥, 돌칼, 붉은간 토기 등이 발견된다. 제의용구만을 보면 고조선은 시베리아 지역의 샤머니즘 문화의 영향을 받았다고 할 수 있다.[5]

기원전 300년 경에 고조선에서는 철기 시대가 시작되었다. 철기 시대는 기원전 5세기에서 4세기 경 중국 철기 문화의 유입과 함께 시작되었으며,[6][9][7] 이는 북동 중국의 연나라와의 교류를 통해 시작되었을 가능성이 높으며, 이후 중국의 낙랑군을 통해 발전했다.[8] 한국인들은 항상 중국 기술을 수입하여 한국 고유의 기술로 재창조하고 새로운 기술을 개발하려 노력했다.[9]

2. 3. 원삼국 시대

원삼국 시대는 철기가 사용되기 시작한 기원전 300년 경부터 고구려, 백제, 신라의 삼국이 지배적인 국가로 성장하게 되는 기원후 300년까지의 시기를 말한다. 이 시기에 한반도에는 부여, 옥저, 동예, 삼한 등의 부족국가들이 산재해 있었던 것으로 알려져 있다.한국 철기 시대는 기원전 5세기에서 4세기 경 중국 철기 문화의 유입과 함께 시작되었다.[6][9][7] 이는 북동 중국의 연나라와의 교류를 통해 시작되었을 가능성이 높으며, 이후 중국의 낙랑군을 통해 발전했다.[8] 한국인들은 항상 중국 기술을 수입하여 한국 고유의 기술로 재창조하고 새로운 기술을 개발하려 노력했다.[9] 중국 철기 문화의 도입은 고대 한국의 급속한 발전에 기여했으며,[7] 이후 한국인들은 중국 철기 문화를 한국식 철기 주조 기술로 현지화했다.[6] 기원전 300년 경에는 철이 한국에서 널리 사용되었지만, 한국의 철기 문화는 수많은 고고학적 유물을 통해 증명되듯이 중국의 영향을 깊이 받았다.[7] 한국 도자기는 물레와 등요 소성의 도입으로 발전했다.

2. 4. 삼국 시대

삼국 시대는 고구려, 백제, 신라가 중앙집권적 국가로 발전하면서 독자적인 미술 양식을 형성한 시기이다. 가야는 연맹국가를 유지하며 562년까지 존속하다 신라에 흡수되었다. 이 시기는 기원전 57년경부터 서기 668년까지로, 세 개의 한국 왕국은 한반도 지배를 놓고 경쟁했다.근대 이전 한국 회화는 4~7세기의 고구려 고분 벽화, 13~14세기의 고려 불화, 14세기 이후의 이조 회화로 대표된다. 고구려 고분 벽화에서 고려 후기 불화까지 500년 동안은 거의 공백기였다.

고려 불화는 조선시대에 불교 탄압으로 인해 한반도에는 거의 남아있지 않고 대부분 일본에 있다. 양류관음 등 제한된 도상이 많고 다양성이 부족하다는 특징이 있다.

조선시대 회화는 중국 화원을 본떠 만든 도화서의 화원과 문인이 담당했다. 이들의 정통파 회화는 서울이나 개성 등 제한된 도시 상류층에서만 받아들여졌고, 화단의 확산은 없었다. 조선에서는 미술을 수용할 수 있는 상업 도시나 지방 도시가 형성되지 않았기 때문이다. 조선 후기에는 중국이 아닌 조선의 풍경을 그린 진경산수화가 그려졌다.

정통파 회화와는 별도로, 민간에서는 실용적인 목적으로 조선 민화가 그려졌다. 일제강점기에 야나기 무네요시가 민화의 가치를 인정하고 수집하면서 연구 대상이 되었다.

일제강점기에 고희동, 김관호, 나혜석 등이 일본 유학을 통해 서양화를 배우고 조선에 도입했다.

북한에서는 프로파간다 회화가 그려지고, 전통 회화에 채색이나 서양화 기법을 도입한 그림을 '조선화'라고 부른다. 조선화의 거장 정종여는 일본 유학 후 일본의 전쟁 협력화를 그렸지만, 북한에서 인민예술가 칭호를 받고 미술가동맹 부위원장을 역임했다.

일제강점기에 중국의 영향을 받은 전통 회화를 서양화와 구분하여 '동양화'라고 불렀으나, 1970년대 한국에서 '일본화'라는 말이 있으니 '동양화'가 아니라 '한국화'라고 불러야 한다고 주장하여 1980년대부터 공식적으로 '한국화'라는 말이 사용되었다. 한국에서는 채색화가 일제 잔재로 간주되어 배제되었고, 한국화는 문인화, 수묵화가 중심이 되었다. 추상화에서도 단색화가 유력한데, 이는 채색이 풍부한 일본화에 대항하여 먹 한 색을 장려했다는 반일 감정의 배경이 있다.

2. 4. 1. 고구려

고구려 미술은 고분벽화를 통해 당시 생활상과 문화를 생생하게 보여준다. 고구려 고분군은 유네스코 세계유산으로 등재되어 있으며, 벽화에는 당시 계급, 의복, 건축 양식, 부엌, 수레, 수렵, 군사 등 다양한 모습이 표현되어 있다. 고분벽화는 한반도에 남아있는 가장 이른 시기의 회화이며, 일본 호류지 벽화에도 영향을 미쳤다고 알려져 있다.

372년, 불교가 고구려에 전파되면서 불교 미술과 건축이 발달하기 시작했다.[1]

2. 4. 2. 백제

백제 미술은 고구려의 영향을 받았으며, 중국 양 (남조) 및 일본과 교류하며 세련되고 우아한 특징을 나타낸다. 백제 금동대향로, 미륵사 석탑, 익산 왕궁리 오층석탑 사리장엄구, 무령왕릉 출토 유물 등이 잘 알려져 있다.[59]

백제는 삼국시대 중 가장 뛰어난 예술을 가진 왕국으로 여겨진다. 남조의 양나라와 같은 국가의 영향을 받았으며, 이 시기에 일본 미술에 상당한 한국적 영향을 도입하였다.[25]

백제 불교 조각은 자연스러움, 따뜻함, 조화로운 비례로 특징지어지며 독특한 한국적 양식을 보여준다.[26] 많은 백제 조각상에서 신비하고 독특한 백제 미소가 나타난다.[27]

미륵사 터에는 파괴된 사찰의 초석과 현존하는 두 개의 화강암 탑이 있어 백제 건축의 모습을 짐작하게 한다. 백제 건축의 한 예는 백제 건축가와 장인이 초기 사찰을 설계하고 건설하는 데 도움을 주었기 때문에 호류지 사찰에서 찾아볼 수 있다.

무령왕의 무덤에서는 도굴되지 않은 다양한 유물들이 출토되었다. 대표적으로 불꽃 모양의 금제 장식, 금동 신발, 금 허리띠(왕권의 상징), 용과 봉황이 새겨진 금 손잡이가 달린 칼 등이 있다.[28]

영산강 유역의 전라도 지역 문화는 백제 지배층이 자리 잡았던 경기도나 충청도의 문화와는 다른 양상을 보인다. 나주 신촌리 금동관을 통해 이 지역 호족들이 백제 지배층과 별도의 세력권을 형성하고 있었거나, 백제 지배층으로부터 봉건적인 지위를 인정받는 상황이었음을 짐작할 수 있다.

대외적으로 백제는 일본과 활발하게 교류하였다. 왕인 박사의 이야기나 칠지도의 사례가 이를 뒷받침한다. 최근에는 백제 영역 내에서 일본에서 건너온 사람들의 무덤(전방후원분)이 발견되기도 하였다.[59]

2. 4. 3. 신라

신라 미술은 도기 기마인물형 명기, 토우장식 장경호 등 독특한 도기 제작 기술과 금관으로 대표되는 화려한 금속 공예 기술을 보여준다. 국보 91호 도기 기마인물형 명기의 말탄 인물 모습은 당시의 생활상을 추측하는데 도움을 주며, 토우장식 장경호의 토우 또한 신라인들의 사고와 생활상을 짐작하는데 도움을 준다.[60]

경주는 수백 년간 신라의 수도였으며, 실크로드를 따라 형성된 국제 교역망의 종착지였다. 경주 왕릉에서 출토된 유물들을 보면 서역의 영향을 받은 문양이 보이며, 특히 경주 98호분 남분 출토 유리병은 로마 유리를 사용한 것으로 알려져 지중해에서 신라까지 물품 교역이 이루어졌던 것으로 보인다. 코끼리 같은 동물들의 모습을 토우로 표현한 것도 이런 국제적인 교역망 덕분이었던 것으로 짐작된다.[60]

경주 왕릉에서는 금관과 금제 장신구들이 출토되었는데, 이를 근거로 흉노족과 신라인 사이에 연관성을 주장하는 학자들도 있다. 금제 허리띠에 붙어있는 장신구들이 유목생활에 필요한 물품들을 묘사하고 있기 때문이다. 신라 장인들은 금 세공 기술로 명성을 떨쳤으며, 이는 에트루리아와 그리스 기술과 유사성을 보인다.[30] 신라 금관은 나무와 사슴뿔 모양의 장식이 있는 순금으로 만들어졌으며, 이는 시베리아-한국 샤머니즘 전통을 시사한다.[31]

신라 왕릉에서는 천마도가 그려진 말다래 등이 발견되기도 하였는데, 이는 현재 유일하게 현존하는 신라시대 회화이다.

2. 4. 4. 가야

가야는 고구려, 백제, 신라와 달리 중앙집권국가로 발전하지 못하고 연맹국가 단계에서 신라에 흡수되었다. 가야의 미술품으로는 가야 고분에서 출토된 대량의 도기들이 유명하다. 이외에도 고구려와 비슷하게 가야 사람들은 다양한 마구와 판갑을 만들어 사용했다.[1] 가야 연맹은 중앙 집권적인 왕국으로 통합되지 않은 여러 도시 국가들의 집단이었다. 가야는 백제와 신라에서 보이는 나무 모양의 돌출부가 있는 관과 같이 미술에서 많은 유사점을 공유했다. 가야 고분군에서 발굴된 유물 중에는 등자, 안장, 말 갑옷과 같은 말과 관련된 유물이 많다. 철기류는 이 시대에 어느 시대보다도 풍부했다.[2]

2. 5. 남북국 시대

남북국 시대는 신라가 고구려와 백제를 정복한 698년부터 경순왕이 고려 태조에게 항복한 935년까지의 기간으로, 북쪽 만주에는 고구려 유민들이 세운 발해가 거란과 대립하면서 성장했다.

통일 신라 시대의 대표적인 유적으로는 불국사와 석굴암이 있다. 석가탑과 다보탑은 한반도의 석탑 양식을 대표하며, 석굴암은 화강암이 많은 한반도의 상황에 맞춰 건축적으로 세밀히 계산해 조성한 인공 석굴이다. 석굴암 본존불은 신라시대 전성기 불상 조각의 모습을 보여준다. 경주 남산에는 여러 불상과 석탑들이 있으며, 경주 일대는 경주역사유적지구로 유네스코 세계유산에 등재되어 있다.

발해는 고구려 출신 유민들이 지배계층을, 말갈계통 민족들이 피지배계층을 구성한 국가였다. 지린성 룽터우 산 고분군 정효공주묘가 대표적인 유적이며, 문왕은 딸 정효공주와 정혜공주가 죽자 각각 묘를 만들어 주었다고 한다. 정효공주묘에는 인물들의 모습이 벽화로 표현되어 있다.[61]

2. 5. 1. 통일 신라

통일 신라(668–935)는 한국에서 특히 불교 미술 분야에서 뛰어난 예술 작품이 쏟아져 나온 시기였다. 그 예로는 석굴암과 불국사가 있다. 석가탑과 다보탑은 신라의 석조 기술과 예술성을 보여주는 독특한 사례이다.[1] 장인들은 거대한 범종, 사리구, 불상 또한 제작했다.[1] 통일 신라의 수도는 많은 예술 작품에 금을 사용했기 때문에 "황금의 도시"라는 별명을 얻었다.[1]

2. 5. 2. 발해

발해는 고구려 유민들이 지배계층을 구성한 국가로, 정효공주묘 벽화 등 고구려 미술의 영향을 받은 유물을 남겼다.[1] 문왕(737-793)의 딸 정효공주 묘 벽화에는 발해의 귀족, 전사, 음악가, 시녀들이 묘사되어 있는데, 이는 발해인의 모습을 보여준다.[1]발해의 수도였던 상경 유적에서는 10개의 불교 사찰 유적이 발견되었으며, 불상, 석등과 같은 불교 유물들이 함께 발견되었다.[1] 이는 불교가 발해인의 삶에서 지배적인 역할을 했다는 것을 보여준다.[1] 함경남도 신포의 발해 무덤인 마적달은 탑과 사찰과 관련되어 있는데, 이는 불교가 발해의 장례 의식에 큰 영향을 미쳤음을 보여준다.[1]

2. 6. 고려 시대

고려 왕조는 918년부터 1392년까지 존속했다. 고려는 초기에는 거란 및 여진과 대립하고, 후기에는 원의 간섭과 왜구의 약탈에 시달렸다. 이 과정에서 불교는 귀족과 서민계층을 아우르는 국가 이념 역할을 맡았고, 고려시대 불교 세력은 강력한 권력을 가지게 되었다. 고려는 신라와 마찬가지로 국제적인 분위기를 띄었고, 벽란도에는 동남아, 페르시아, 아라비아에서 온 상인들이 교역을 했다. 쌍화점 같은 고려 가요를 보면, 이 시기 사회 분위기가 이후 조선시대보다는 자유분방했음을 알 수 있다.[32][33][34]

고려청자는 고려 시대를 대표하는 미술 중 하나이다. 비취(녹색 옥)같은 색을 의미하는 비색(翡色, celadon green)을 특징으로 하는 고려청자는 문벌 귀족들이 권력을 잡았던 1050년 경부터 무신정권 말기인 1250년 경까지 제작되었다. 문벌 귀족 지배 시기의 고려청자는 유교와 송나라 귀족 문화의 영향을 받아 단순하면서 세련된 모양을 보여주었다. 반면 이후 무신정권기의 고려청자는 도교의 영향을 받아 화려한 형태와 문양을 띄게 된다. 후기의 청자는 --처럼 복잡한 동물 모양으로 만들어지거나, 청자 상감운학문 매병처럼 복잡한 상감 기법을 이용해 문양을 넣었다. 원 간섭기에 고려청자 제작 기술은 쇠퇴하고 중국에서 수입한 백자를 흉내 낸 분청사기가 만들어지기 시작한다.

고려시대 상인들에게 도자기는 주요 교역 품목이었으나, 고려청자는 주로 고려 안에서만 유통되었다. 외국 상인들은 주로 송이나 원의 백자를 교역 대상으로 삼았다. 국내에서 유통되는 고려청자는 주로 지금의 전라남도 지역에서 생산되어 개경으로 배를 통해 운반되었는데, 이 배가 지금의 신안 해저유물 매장해역에 침몰하기도 했다. 이 해역에서 발굴된 청자들을 보면 색이 어둡고 대량생산된 흔적이 남아있는 청자들이 많아 당시 서민들을 대상으로 하는 청자 시장이 형성되어 있었던 것으로 짐작된다.

귀족들 사이에서는 고려불화가 유행하였다. 고려 귀족들은 불화를 집안의 불감에 봉안해 섬겼다. 고려불화는 주로 아미타여래와 그 협시보살인 관세음보살 및 지장보살을 소재로 한 경우가 많다. 아미타여래는 서방정토 극락세계에 머물면서 설법을 설한다는 부처이며, 관음보살은 세상 모든 중생들의 소리를 보고 들으며 구원한다는 보살이고, 지장보살은 미륵불이 출현하기까지 중생들을 지옥에서 구제한다고 알려진 보살이다. 세 여래와 보살 모두 서방정토신앙의 구원사상과 연관되어 있음을 알 수 있다. 고려불화는 세밀한 붓터치와 뛰어난 반투명한 색 묘사가 특징이다. 이후 고려 후기에 왜구에 의해 불상과 함께 약탈되었고, 근대에 들어 서양과 교역하면서 다시 팔려나가, 현재 뛰어난 고려불화들은 외국의 미술관에 소장되어 있다.

고려 하층민들은 미륵신앙을 믿었다. 논산 관촉사 석조미륵보살입상은 이런 고려 서민들의 믿음을 반영한 모습을 하고 있다. 은진미륵으로도 불리는 관촉사 석조미륵보살입상은 고려 귀족들의 세련되거나 화려한 미는 보이지 않고, 대신 토속적이면서 둔중하고 강한 위압감을 표현하려 했다. 화강암의 물질감이 주는 무게감은 당시 서민들이 선호한 '강한 미륵부처'의 모습을 잘 반영하고 있다.

고려 장인들이 제작한 가장 유명한 예술품은 청자 도자기였다. 한국 청자는 1050년경부터 1250년경까지 제작되었다. 청자는 중국에서 기원했지만, 한국 도공들은 자신들만의 독특한 스타일의 도자기를 만들어냈다. 산화 구리 안료를 사용하여 구리-붉은색 디자인을 만드는 기술인 ''진사'' "철사(underglaze red)"는 12세기에 한국에서 개발되었으며, 이후 원나라의 "철사" 도자기에 영감을 주었다.[35][36]

한국 청자는 "물총새" 색으로 알려진 독특한 유약을 가지고 있었는데, 이는 가마에서 산소를 줄여 만든 철 기반의 청록색 유약이었다. 한국 청자는 물고기, 멜론, 기타 동물과 같은 유기적인 형태와 자유로운 스타일을 보여주었다. 한국인들은 상감으로 알려진 상감 기법을 발명했는데, 도공들이 반건조 도자기에 디자인을 새기고 검은색 또는 흰색 점토로 장식 안에 재료를 넣는 방식이었다.

이 기간 동안, 한국의 나전칠기 공예 기술이 절정에 달했다고 한다. 나전칠기는 거북이 등껍질과 자개로 만든 작고, 꽃 모양으로 조밀하게 장식되었다. 현재 서울의 국립고궁박물관에 소장된 단일 칠기 상자에 디자인을 제작하기 위해 장인들은 약 45,000개의 자개 조각을 사용했다.

2. 7. 조선 시대

성리학의 영향을 받은 조선의 양반들은 숭유억불 정책을 따랐다.[37] 국가적으로는 삼강행실도 같이 유교 이념을 강조하는 서적을 출판하여 보급했고, 종묘사직을 지키기 위한 각종 예법 등을 의궤 같은 기록으로 남기기 시작하였다.불교는 왕비나 사대부 여인들을 중심으로 여전히 성행하였지만, 더 이상 고려시대처럼 귀족적이고 화려한 모습을 띠지 못하게 되었다. 이에 따라 사찰도 점차 도시보다 산으로 들어가기 시작하였다.[37] 불화 양식은 점차 도식화되기 시작하였으며, 무속신앙을 받아들여 화려한 색을 쓰기 시작하였다. 이 과정에서 칠성당 같은 무속신들이 사찰에 봉안되기도 하였다.

미술에서는 화려한 불화보다 중국 유학자들이 선호한 문인화의 영향이 강해졌고, 그 결과 조선에서도 화려한 채색화보다는 수묵화가 많이 그려졌다. 양반 사대부 사이에서는 사군자나 산수화가 유행하였다. 소재는 유교의 주요 이야기나, 도가의 이야기를 그리는 경우가 많았다. 안견의 몽유도원도는 조선 초기 회화가 중국 산수화 기법의 영향을 강하게 받았음을 보여주는 사례이다. 바위의 모습은 한반도에 없는 모습으로 도식적으로 표현되었으며, 소재면에서는 도원경을 소재로 하였다. 화려한 채색화를 배제하는 경향은 특히 명나라 동기창의 남북종론에 따라 더욱 두드러졌다. 동기창은 채색화를 북종화(북쪽 이민족의 그림)로, 수묵화를 남종화(한, 송, 명 같은 중국 민족의 그림)로 나누고 남종화만을 권장하였다.[37]

하지만 조선 전기에는 아직 여성의 권리를 제약하는 경향이 심화되지는 않았다. 비록 여성이 자유롭게 집 밖으로 나다니는 것은 불가능했지만, 이런 환경 속에서도 신사임당 같은 여성 화가들은 초충도 등을 그려 남길 수 있었다. 그러나 임진왜란 이후로 사회가 혼란에 빠지면서 성리학적 이념은 점차 강화되기 시작하였으며, 그 결과 고려시대와는 다른 권위적인 사회 분위기가 형성되었다.[37]

이런 가운데 영조와 정조가 집권한 시기에 조선 문화는 짧은 중흥기를 맞이하였다. 이 시기에 정선은 옛 중국 그림을 모방해 도식적으로 그림을 그리는 것이 아니라 실제 경치를 보고 그린 진경산수화를 남겼다. 김홍도는 당시 서민들의 풍속을 익살스러운 필채로 그림에 담았다. 신윤복은 당시 양반 사대부들의 향락 생활을 화폭에 담아냈다. 이외에 서민들을 대상으로 한 민화가 발달하기도 하였다.[37]

도자기를 보면, 조선 전기에는 주로 분청사기가 만들어지다가, 조선 후기로 갈 수록 백자 중심으로 바뀌었다.

이 시기에는 유교의 영향력이 불교의 영향력을 대체했다. 그러나 불교적 요소는 여전히 남아 있었다. 불교 미술은 쇠퇴하지 않고 지속적으로 발전하고 장려되었지만, 조선 왕조의 공식적인 예술 중심지나 주류 취향에서는 인정받지 못했다. 그러나 사가(私家)와 조선 왕조 왕들의 별궁에서는 불교 미술의 단순성이 높이 평가받았다. 그러나 도시적인 예술로 여겨지지는 않았다.[37]

조선 왕조는 군사적 후원 아래 시작되었지만 고려 양식은 계속 발전했고, 불교적 도상(대나무, 난초, 매화, 국화; 익숙한 매듭 행운 상징)은 여전히 풍속화의 일부였다. 색상이나 형태는 실질적인 변화가 없었고, 통치자들은 예술에 대한 칙령을 내리는 데 소극적이었다. 명나라의 이상과 수입된 기술은 초기 왕조의 이상화된 작품에서 계속되었다.[37]

왕조 중반의 회화 양식은 사실주의가 강화되는 방향으로 나아갔다. "진경산수"라고 불리는 한국적 풍경화 양식이 시작되어 이상화된 일반적인 중국식 풍경에서 특정 장소를 정확하게 묘사하는 방식으로 변화했다. 사진적이지는 않았지만, 이 양식은 한국 회화에서 표준화된 양식으로 자리 잡을 만큼 학문적이었다.

중기에서 후기 조선은 한국 회화의 황금기로 여겨진다. 이는 명나라와의 연결이 붕괴되고 만주족 황제가 중국에서 즉위하면서 한국 예술가들이 민족주의와 한국적 소재에 대한 내적 탐구를 바탕으로 새로운 예술 모델을 구축해야 했던 충격과 일치한다. 이 시기에 중국은 압도적인 영향력을 잃었고, 한국 미술은 독자적인 길을 걸으며 점점 더 독특해졌다. ''책거리''(책 그림)와 ''문자도''(글자 그림)와 같은 새로운 한국 회화 장르가 번성하여 한국 문화의 책과 학문에 대한 열정을 드러냈다.[37][38] ''민화''라고 불리는 한국 민속 미술도 이 시기에 등장했다.

근대 이전의 조선 회화는 4~7세기의 고구려 고분 벽화, 13~14세기의 고려 불화, 14세기 이후의 이조 회화의 3가지 분야로 대표된다. 고구려 고분 벽화에서 고려 후기 불화까지 500년 동안은 거의 공백이다.

고구려 고분 벽화는 유네스코의 세계 유산으로 지정되어 있다. 중화인민공화국 지린성 지안 시를 중심으로 하는 「고구려 전기 도성과 고분」과 조선민주주의인민공화국의 평양직할시와 남포특별시의 「고구려 고분군」이 있다.

고려 불화는 이어진 이조에서 불교가 탄압을 받아 한반도에는 거의 남아있지 않고, 대부분이 일본에 있다. 양류관음 등 제한된 도상이 많고, 다양성이 부족하다는 특징이 있다.

이조 회화는 중국의 화원을 본떠 만든 도화서의 화원과 문인이 담당했다. 그들이 그린 정통파 회화는 서울이나 개성 등 제한된 도시의 상류층에서만 받아들여지는 형태로 존재하여, 화단의 확산을 볼 수 없었다. 조선에서는 미술을 받아들일 수 있는 상업 도시나 지방 도시가 형성되지 않았기 때문이다. 이조 후기에 중국이 아닌 조선의 풍경을 그린 진경산수화가 그려지게 되었다.

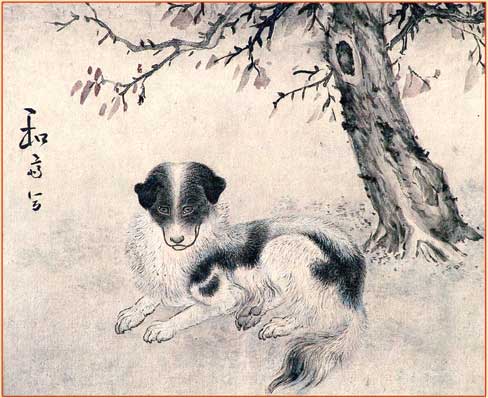

정통파 회화와는 별도로, 민간에서 미술품이 아닌 실용적인 목적으로 조선 민화가 그려졌다. 일제강점기에 야나기 무네요시가 민화의 가치를 인정하고 수집하기 시작하여 연구의 대상이 되었다.

일제강점기에 고희동, 김관호, 나혜석 등이 일본으로 유학하여 서양화를 배우고, 조선에 서양화를 들여왔다.

북한에서는 프로파간다 회화가 그려지고, 전통 회화에 채색이나 서양화의 기법도 도입한 그림을 「조선화」라고 부르고 있다. 조선화의 거장인 정종여는 일본으로 유학하여 미술을 배우고, 일본의 전쟁 협력화를 그렸지만, 북한에서 인민예술가의 칭호를 받고 미술가동맹 부위원장을 역임했다.

일제강점기에 중국의 영향을 받은 전통 회화를 서양화와 구분하여 「동양화」라고 부르기 시작했지만, 1970년대에 한국에서 「일본화」라는 말이 있는 이상, 「동양화」가 아니라 「한국화」라고 불러야 한다고 주장하기 시작하여, 1980년대부터 공식적으로 「한국화」라는 말이 사용되게 되었다. 한국에서는 채색화는 일제 잔재로 간주되어 배제되었고, 한국화는 문인화, 수묵화가 중심이 되었다. 추상화에서도 단색의 표현(단색화)이 유력하지만, 여기에도 채색이 풍부한 일본화에 대항하여 먹 한 색을 장려했다는 반일 감정의 배경이 있다.

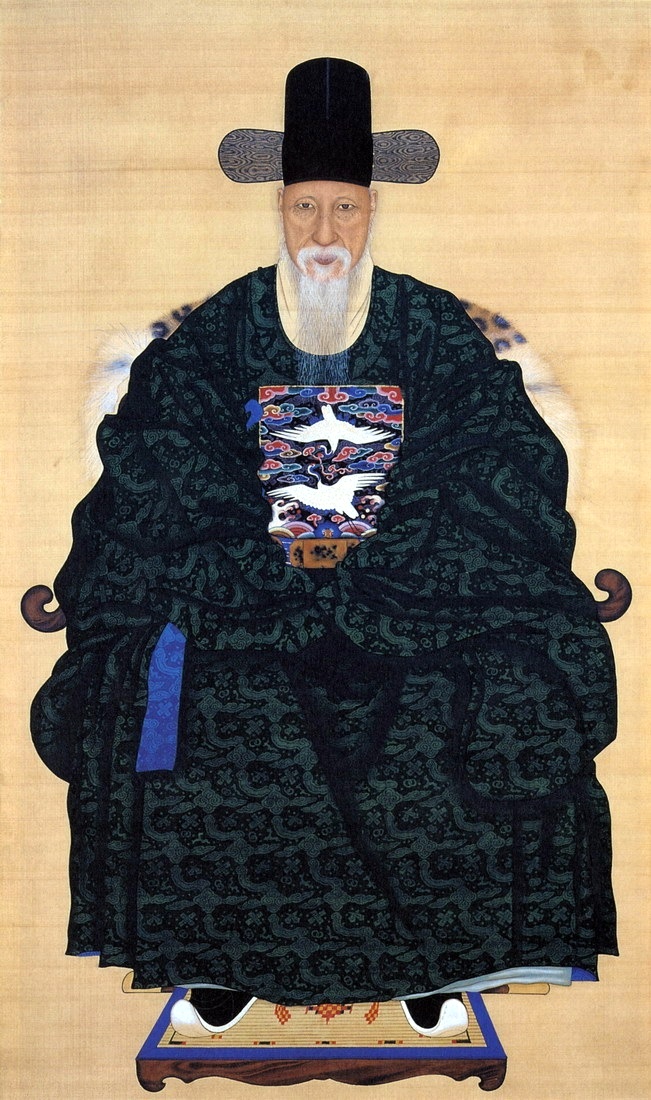

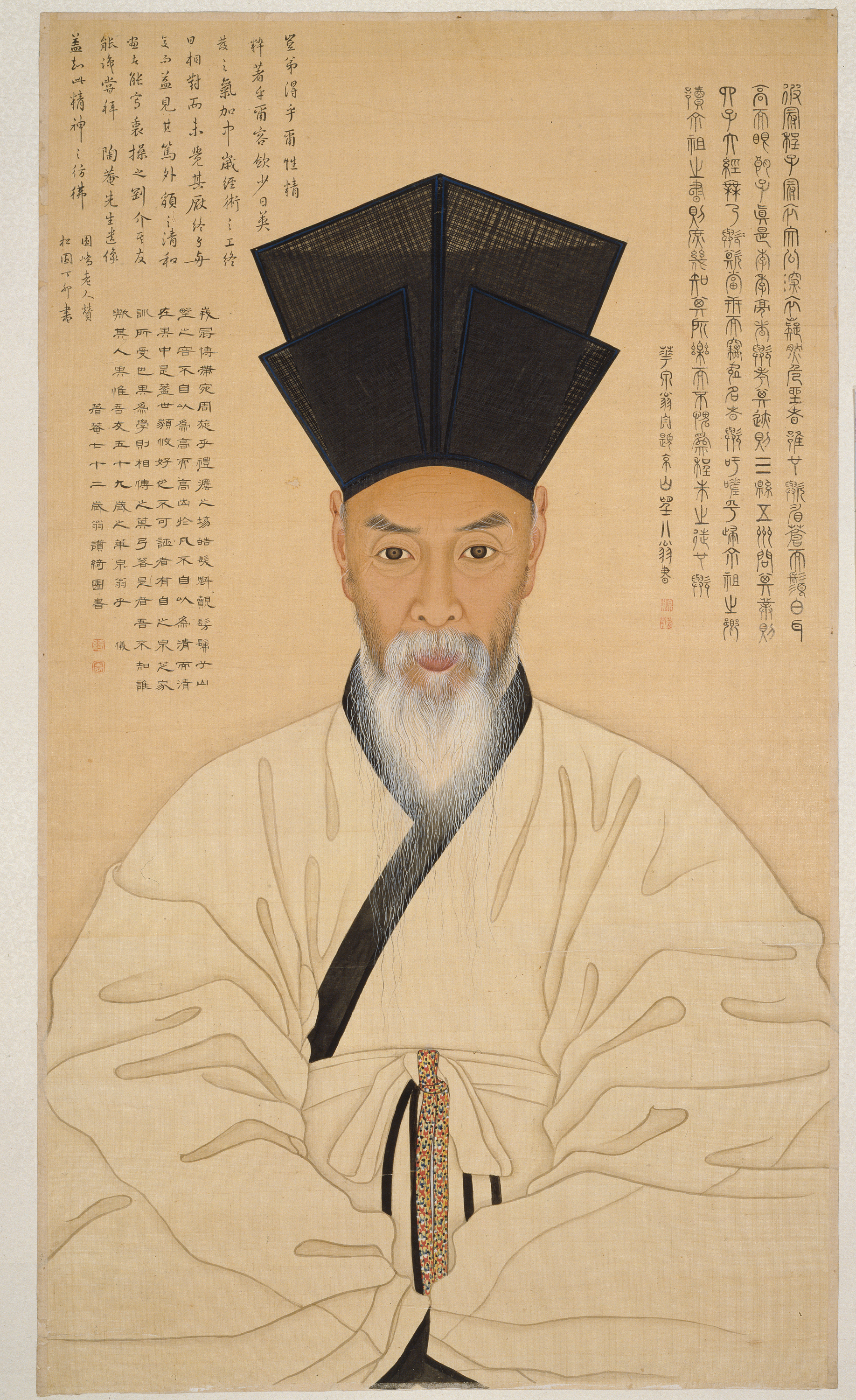

조선시대 주요 화가 및 작품은 다음과 같다.

2. 8. 근대

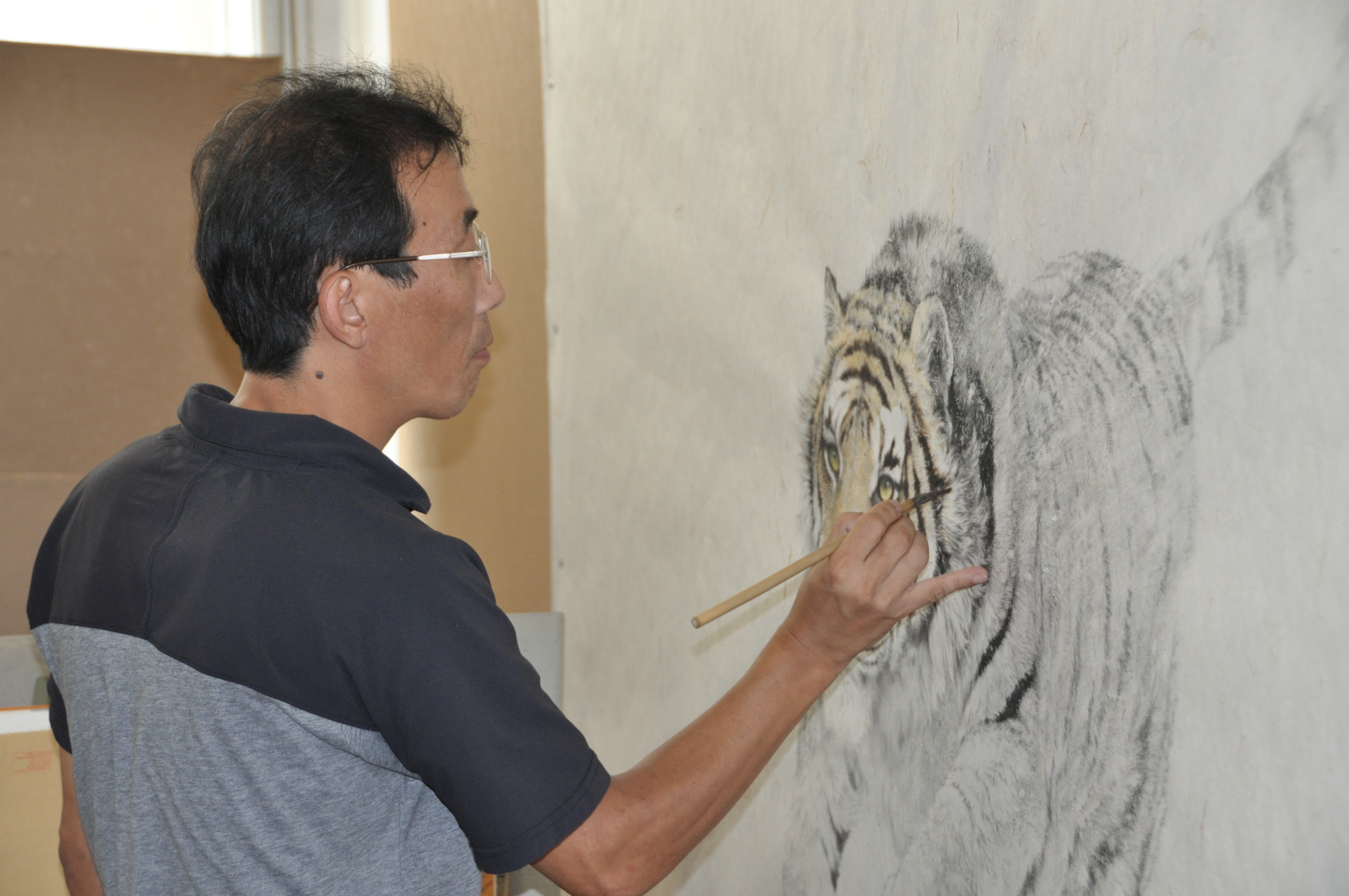

조선 말기와 대한제국 시기, 장승업은 전통 회화 분야에서 큰 활약을 펼쳤다. 그는 주로 중국 고사를 소재로 한 고사인물도를 그렸다.[1]이 시기에는 서양 회화와 사진 등 새로운 서양 문물이 점차 유입되기 시작했다.[2] 고희동을 비롯한 여러 화가들이 일본으로 유학을 떠나 서양 회화를 배우고 돌아왔다.[2] 이들 중 일부는 일본 유학 시절 서양의 모더니즘 미술을 접하고, 귀국하여 한국에 모더니즘 미술을 전파했다.[2] 이들은 인상주의, 표현주의, 입체주의, 초현실주의 등 다양한 미술 사조를 동시에 들여와 자신의 취향에 맞게 선택했다. 그러나 이들은 각 사조의 본래 의도보다는 겉으로 드러나는 양식을 따라 하는 경향이 있었다.[2]

일제강점기에는 전통 미술 분야에서 조석진, 안중식, 이상범, 김은호, 김기창, 허백련 등이 두각을 나타냈다.[3] 서양화 분야에서는 박수근, 이중섭, 김환기 등이, 조각 분야에서는 김복진 등이 활발하게 활동했다.[3]

이 시기에는 조선미술전람회, 조선미술가협회, 조선서화미술회, 서화연구회, 서화협회, 조선서도보국회, 조선동양화가협회, 조선남화연맹, 남종화전, 목일회 등 다양한 미술 단체들이 등장했다.[4]

그러나 이 시기에 활동했던 많은 미술가들과 미술 단체들은 친일 행위에 가담했다는 비판을 받는다.[5] 특히 단광회, 반도총후미술전람회, 육군미술전람회, 결전미술전 등은 일제의 전쟁 수행에 적극적으로 협력한 단체들이다.[5] 임응구, 김인승, 김만형, 손응성, 심형구, 박영선, 이봉상 등은 단광회 회원으로 활동했다.[5] 김인승, 심형구, 이상범, 김경승 등은 결전미술전에서 심사위원을 맡았다.[5]

2. 9. 현대

광복 이후 한국 미술계는 한반도 분단에 따라 남과 북으로 갈라졌다. 사회주의 계열 예술가들 상당수는 월북하였으며, 이 과정에서 일부 예술가들은 강제로 납북당하기도 하였다. 1945년 8월, 제2차 세계 대전이 끝난 직후 서울에서 조선미술건설본부가 결성되었으나, 가을에 해체되었다. 북한에는 조선문학예술총동맹 산하에 조선미술가동맹이 있다.2. 9. 1. 대한민국

대한민국에서는 전통미술보다는 서양미술이, 서양미술보다는 상업미술이 더 크게 발전하였다. 광복 이후 대한민국의 미술은 순수미술 분야든 상업미술 분야든 미국의 영향을 강하게 받고 있다. 일본의 영향력은 줄어들었으며, 프랑스, 독일, 영국으로 유학을 떠나는 학생들이 늘었다.

해방 이후의 모더니즘이 그 이전의 모더니즘과 차별되는 점은 '향토성'이다. 향토성이라는 주제는 이미 일제 강점기 때 선전(조선미술전람회) 체제에서도 심사위원들이 심사 기준으로 삼았던 중요한 주제였다. 하지만 일제 강점기 때의 향토성은 당시의 역사적 상황과 맞물려 원시주의나 미개함을 강조하는 수준에 그쳤다. 하지만 해방 이후 예술가들은 '서양의 기법과 한국의 전통을 동시에 계승한다'는 어려운 문제를 해결하는 것으로 향토성이라는 단어를 이해하고 사용하기 시작하였다. 이들 예술가들은 작품에 [해학]성을 반영하거나(이중섭, 최영림, 이만익), 혹은 민속적인 소재를 찾아 표현하려 하였다.(김기창, 박수근, 장리석) 이후 한국 모더니즘 미술은 근대화와 한국적 정체성, 이 두 가치를 놓고 끊임없이 고민하고 조율하는 모습을 보인다.

2. 9. 2. 북한

조선민주주의인민공화국에서 예술 활동은 조선로동당의 정책 구현, 공산주의 선전, 공산주의적 인간 개조, 노동 의욕 제고와 주체사상 강화 등을 그 목적으로 한다.[42] 예술은 선전과 선동의 도구로 활용되며, 창작 활동은 '민족적 형식에 공산주의적 내용을 담은 혁명적인 것이어야 한다'는 규정에 따라 사회주의적 사실주의에 입각한 묘사 방법을 따른다.

김일성 통치 기간 동안 회화는 사회주의 리얼리즘 장르에서만 허용되었고, 선전 포스터가 북한 시각 예술의 주류를 이루었다. 1994년 김일성 사망 이후 김정일 치하에서 회화에 대한 지침이 완화되었고 때로는 완전히 폐지되었다. 북한 특유의 인상주의를 포함한 새로운 예술 형식들이 포스터를 보완하기 위해 등장했다.[42]

북한에서는 전통 회화에 채색이나 서양화 기법을 도입한 그림을 '조선화'라고 부른다. 조선화의 거장인 정종여는 일본으로 유학하여 미술을 배우고, 일본의 전쟁 협력화를 그렸지만, 북한에서 인민예술가 칭호를 받고 미술가동맹 부위원장을 역임했다.

3. 종류

한국 미술은 시대별 주요 종교에 따라 특징지어진다. 초기에는 한국 무속 미술, 이후 한국 불교 미술과 한국 유교 미술을 거쳤으며, 20세기에는 다양한 형태의 서양 미술이 유입되었다.

금속, 옥, 대나무, 직물 예술 작품이 제한적으로 부활했다. 대한민국 정부는 문화 연속성을 유지하기 위해 노력하고 있으며, 희귀한 한국 미술 분야의 젊은 학생들에게 장학금을 지원하고 있다.

- '''회화''': 고구려의 고분벽화부터 조선의 진경산수화, 민화, 그리고 현대의 단색화에 이르기까지 다양한 형태로 발전해왔다.

- '''조각''': 삼국 시대 (한반도)부터 불상을 중심으로 발전했으며, 백제는 일본에 불상 조각을 수출하기도 했다. 석굴암 본존불은 신라 조각 기술의 정수를 보여준다.

- '''도예''': 빗살무늬 토기부터 고려청자, 조선 백자에 이르기까지 오랜 역사와 독자적인 기술을 자랑한다. 특히 고려청자는 상감 기법과 비색(翡色, celadon green)으로 유명하다.

- '''건축''': 불국사와 석가탑, 다보탑 등 유네스코 세계유산으로 지정된 건축물들이 있다. 조선 시대 최고(最古)의 목조 건축물로는 부석사 무량수전, 봉정사 극락전 등이 있다.

- '''서예''': 한국의 서예는 중국의 영향을 받았지만, 독자적인 발전을 이루었다.

- '''공예''': 초기 신라는 도기 기마인물형 명기와 같은 독특한 도기를 만들었으며, 신라 금관과 금제 장신구는 흉노와의 연관성을 보여주는 유물로 여겨지기도 한다. 나전칠기는 중국에서 전래되어 고려에서 제작되었으나, 현재 남아있는 유물은 대부분 일본과 유럽에 있다.

3. 1. 회화

한국 회화는 수묵화, 채색화, 민화 등 다양한 형태로 발전해왔으며, 각 시대의 사상과 문화를 반영한다.

고구려의 고분벽화는 한반도 회화 중 가장 이른 시기의 예로, 당시 사람들의 생활 모습, 계급, 의복, 건축 양식 등을 보여준다.[59] 일본 호류지 벽화에도 영향을 끼친 것으로 알려져 있다.

백제는 고구려 미술의 영향을 받았으며, 중국 양 및 일본과 교류했다. 백제 금동대향로 등에서 백제 미술의 특징을 엿볼 수 있다.[59]

신라는 경주 98호분 남분 출토 유리병에서 볼 수 있듯 로마 유리를 사용하는 등 국제 교역망을 통해 서역과 교류했다. 천마도는 현존하는 유일한 신라시대 회화이다.

조선에서는 성리학의 영향으로 숭유억불 정책이 시행되었고, 문인화의 영향으로 수묵화가 많이 그려졌다. 사군자나 산수화가 유행했으며, 안견의 몽유도원도는 중국 산수화 기법의 영향을 보여준다.

조선 중기에는 정선이 실제 경치를 보고 그린 진경산수화를 남겼고, 김홍도는 서민들의 풍속을, 신윤복은 양반 사대부들의 향락 생활을 화폭에 담았다. 민화도 발달했다.

조선 말기에는 장승업이 고사인물도를 그렸고, 서양 회화와 사진이 유입되었다. 고희동 등은 일본 유학을 통해 서양화를 배워왔다.

일제강점기에는 조석진, 안중식, 이상범, 김은호 등이 전통 회화 분야에서 활동했고, 박수근, 이중섭, 김환기 등은 서양화 분야에서 활동했다.

조선미술전람회, 조선미술가협회 등 미술협회가 등장했으나, 상당수는 친일 행위에 가담했다.

조선 시대에는 유교의 영향력이 커졌지만, 불교 미술은 사가(私家)와 왕들의 별궁에서 명맥을 유지했다. 중기 회화 양식은 사실주의가 강화되었고, "진경산수"라는 한국적 풍경화 양식이 시작되었다. 중기에서 후기 조선은 한국 회화의 황금기로 여겨지며, 명나라와의 관계 단절 이후 한국 미술은 독자적인 길을 걸었다. 책거리와 문자도 같은 새로운 장르가 등장했고, 민화도 발전했다.[37][38]

20세기에는 추상 미술이 주목받았고, 1970년대에는 단색화가 한국 현대 미술의 대표 주자로 떠올랐다. 박정희 독재 정권은 국전을 통해 비정치적 회화를 선호했고, 이에 대한 반발로 젊은 예술가들은 실험적인 예술 단체를 만들었다.[39]

현대 한국 회화는 한국 도자의 영향을 받아 유약과 질감을 중시하며, 붓질을 중요하게 여긴다. 서용선은 뉴욕과 베를린 같은 서양 도시 풍경과 한국 역사를 굵은 붓질로 표현하여 한국과 서양의 주제와 회화 스타일을 결합한 예시를 보여준다.[40][41]

근대 이전 조선 회화는 고구려 고분 벽화, 고려 불화, 이조 회화로 대표된다. 고구려 고분 벽화는 유네스코 세계 유산으로 지정되어 있다. 고려 불화는 대부분 일본에 남아있다. 이조 회화는 도화서의 화원과 문인이 담당했으며, 진경산수화가 그려지기도 했다. 조선 민화는 실용적인 목적으로 그려졌으며, 일제강점기에 야나기 무네요시에 의해 가치를 인정받았다.

일제강점기에 고희동, 나혜석 등이 일본 유학을 통해 서양화를 들여왔다. 북한에서는 프로파간다 회화가 그려졌고, 전통 회화에 채색이나 서양화 기법을 도입한 그림을 「조선화」라고 부른다. 일제강점기에 중국의 영향을 받은 전통 회화를 「동양화」라고 불렀으나, 1980년대부터 「한국화」라는 용어가 공식적으로 사용되었다. 한국에서는 채색화가 일제 잔재로 간주되어 수묵화 중심의 단색화가 유력해졌다.

3. 2. 조각

한국 조각은 삼국 시대 (한반도)에 불교가 전래되면서 금, 은, 동, 철 등의 금속이나 단목, 목재, 석재, 흙 등을 사용한 불상 제작을 중심으로 발전했다.[57] 백제 시대에 일본으로 불상 조각이 수출되었으며, 7세기 한국 불교 조각이 남아있다. 한국 조각은 주로 나무로 만들어졌고, 이후 석재, 도기로 제작되었으며, 불상이 가장 큰 비중을 차지했다. 옥, 금 등 금속을 사용한 작은 조각도 제작되었다. 한국 불교 미술 시대에 훌륭한 조각 작품들이 제작되었으며, 석굴암(751년) 본존불은 신라 시대 조각 기술의 정수를 보여준다.3. 3. 도예

한국 도예는 빗살무늬 토기부터 고려청자, 조선 백자에 이르기까지 오랜 역사와 독자적인 기술을 자랑한다.한국의 신석기 시대의 대표적인 공예품은 토기이다. 신석기 시대 사람들은 토기를 통해 식량을 저장하고, 미적으로 물건을 꾸미려 했다. 이 시기 토기는 야외 구덩이에서 700°C 정도로 구워 만들었다.

덧무늬토기는 한반도 신석기시대 초기의 토기이다. 토기 아가리 둘레에 진흙을 덧붙여 문양을 만들었기 때문에 덧무늬토기라는 이름이 붙었다.

빗살무늬토기는 나무나 뼈연장 등으로 만든 무늬새기개로 그릇 바깥면에 짤막한 줄을 새겨 만들었다. 한국의 빗살무늬토기는 점선으로 된 짧은 줄을 한쪽 방향으로 또는 서로 엇갈리게 그려 생선뼈처럼 생긴 것이 특징이다.

기원전 2000년경에는 문양이 사라지고 실용성이 강조된 민무늬토기가 등장한다. 생산력이 늘면서 토기가 커지고, 장식적인 목적보다 실용적인 목적이 더 중요해졌다.

가야는 고구려, 백제, 신라와 달리 중앙집권국가로 발전하지 못하고 연맹국가 단계에서 신라에 흡수되었다. 가야의 미술품으로는 가야 고분에서 출토된 많은 도기들이 유명하다.

고려청자는 고려시대를 대표하는 미술 중 하나이다. 비취(녹색 옥)색을 의미하는 비색(翡色, celadon green)을 특징으로 하는 고려청자는 문벌 귀족들이 권력을 잡았던 1050년 경부터 무신정권 말기인 1250년 경까지 제작되었다. 문벌 귀족 지배 시기 고려청자는 유교와 송나라 귀족문화의 영향을 받아 단순하면서 세련된 모양을 보여주었다. 반면 이후 무신정권기 고려청자는 도교의 영향을 받아 화려한 형태와 문양을 띄게 된다. 후기의 청자는 청자비룡형 주자(주전자)처럼 복잡한 동물모양으로 만들어지거나, 청자 상감운학문 매병처럼 복잡한 상감 기법을 이용해 문양을 넣었다. 원 간섭기에 고려청자 제작 기술은 쇠퇴하고 중국에서 수입한 백자를 흉내낸 분청사기가 만들어지기 시작한다.

고려 장인들이 제작한 가장 유명한 예술품은 청자 도자기였다. 청자는 중국에서 기원했지만, 한국 도공들은 자신들만의 독특한 스타일의 도자기를 만들어냈다. 산화 구리 안료를 사용하여 구리-붉은색 디자인을 만드는 기술인 ''진사''는 12세기에 한국에서 개발되었으며, 이후 원나라의 도자기에 영감을 주었다.[32][33][34]

한국 청자는 "물총새" 색으로 알려진 독특한 유약을 가지고 있었는데, 이는 가마에서 산소를 줄여 만든 철 기반의 청록색 유약이었다. 한국 청자는 유기적인 형태와 자유로운 스타일을 보여주었다. 한국인들은 상감 기법을 발명했는데, 도공들이 반건조 도자기에 디자인을 새기고 검은색 또는 흰색 점토로 장식 안에 재료를 넣는 방식이었다.

도자기를 보면, 조선 전기에는 주로 분청사기가 만들어지다가, 조선 후기로 갈 수록 백자 중심으로 바뀌었다.

한국 도자기는 일반적으로 청자(靑瓷), 백자(白瓷), 분청사기(粉靑沙器) 세 가지 유형으로 나뉜다.

청자는 옥색을 띠는 표면과 상감 기법이 특징인 도자기의 한 종류이다.[45]

100년에서 600년 전, 백자는 한국 도자의 주요 대표작이었다. 백자는 다양한 특징을 가진 도자기 종류로, 주된 특징은 유백색 표면이었다. 많은 백자들이 산화철, 구리, 또는 코발트 청색 안료를 사용하여 다양한 그림으로 장식되었으며, 이 안료는 중국을 거쳐 페르시아에서 수입되었다.[45]

분청사기는 1392년 고려 멸망 이후 고려 도공들에 의해 제작되었다. 주로 표면에 백토를 바르고 간단한 장식적 디자인을 특징으로 한다.[45]

3. 4. 건축

한국 건축은 유네스코 세계유산으로 지정된 불국사와 신라 시대의 석탑인 석가탑, 다보탑이 남아있다.[57] 조선(1392년~1910년) 최고(最古)의 목조 건축물로는 부석사 무량수전,[57] 봉정사 극락전[58] 등이 있으며, 건립 연대는 확실하지 않지만 13세기경으로 추정된다. 불국사는 불교 탄압으로 폐사되어 황폐해졌지만, 일제강점기에 재건되었다.3. 5. 서예

한국의 서예는 중국의 유행을 다소 늦게 따르면서도 충실히 따르는 경향을 보인다.[58]3. 6. 공예

초기 신라는 가야와 함께 여러 모양의 도기를 만들었으며, 특히 국보 91호 도기 기마인물형 명기가 유명하다. 이 그릇의 말 탄 인물 모습은 그 당시 사람들의 생활 모습을 짐작하게 한다. 이 밖에도 도기에 토우를 장식한 토우장식 장경호 또한 당시 신라인들의 생각과 생활 모습을 짐작하게 한다.[60] 신라인들은 악기를 연주하거나 성행위를 하는 모습뿐만 아니라, 코끼리나 개미핥기 같은 동물의 모습도 토우로 만들어 붙였다.[60]신라 경주는 수백 년간 신라의 수도였으며, 실크로드를 따라 만들어진 국제 교역망의 끝 지점이었다. 경주 왕릉에서 나온 유물들을 보면 서역의 영향을 받은 문양이 보이며, 특히 경주 98호분 남분 출토 유리병은 로마 유리를 사용한 것으로 알려져 지중해에서 신라까지 물품 교역이 이루어졌던 것으로 보인다. 코끼리 같은 동물들의 모습을 토우로 표현한 것도 이러한 국제적인 교역망 덕분이었던 것으로 짐작된다.

경주에 있는 왕릉에서는 금관과 금제 장신구들이 출토되었는데, 이를 근거로 흉노족과 신라인 사이에 연관성이 있다고 주장하는 학자들도 있다. 금제 허리띠에 붙어있는 장신구들이 유목생활에 필요한 물품들을 묘사하고 있기 때문이다. 한편 신라 왕릉에서는 천마도가 그려진 말다래 등이 발견되기도 하였는데, 이는 현재 유일하게 남아있는 신라시대 그림이다.

중국에서 나전이 전해져, 고려에서 조금 만들어졌다. 현재 남아있는 것은 합과 경상으로 14점뿐이다. 한반도에는 단 1점만 남아있으며, 대부분이 일본과 서양에 있다.

4. 미술 단체 및 기관

일제강점기에는 조선미술전람회[49], 조선미술가협회를 비롯한 다양한 미술 단체들이 활동했다. 조선총독부는 1922년부터 1944년까지 매년 조선미술전람회를 개최하여 신인 예술가 등용문 역할을 했다.[49] 이외에도 조선서화미술회, 서화연구회, 서화협회, 조선서도보국회, 조선동양화가협회, 조선남화연맹, 남종화전, 목일회 등이 있었다.[49]

당시 활동했던 미술가들과 미술협회 상당수는 친일 행위에 가담했다.[49] 특히 단광회, 반도총후미술전람회, 육군미술전람회, 결전미술전 등은 전쟁에 협력한 단체들이다.[49] 임응구, 김인승, 김만형, 손응성, 심형구, 박영선, 이봉상은 단광회 회원이었다.[49] 김인승, 심형구, 이상범, 김경승 등은 결전미술전 심사위원을 맡았다.[49]

조선총독부는 1915년 총독부박물관을 개관하고, 1926년 경주분관, 1939년 부여분관, 1940년 공주분관을 설립했는데, 이것이 현재의 국립중앙박물관이 되었다.[49] 1931년에는 개성부립박물관, 1933년에는 평양부립박물관도 개관했다.[49] 민간에서는 1924년 아사카와 다쿠미, 아사카와 노리타카, 야나기 무네요시 등 일본인이 조선민족미술관을 설립했다.[49]

5. 한국 미술의 특징과 의의

한국 미술은 단일 양식 내에서 다양성이 부족하다는 특징을 가지지만, 이는 각 시대별 뚜렷한 특징을 보여준다.[2] 주변 국가들과의 교류 속에서도 독자적인 정체성을 확립하며 발전해왔다. 특히 조선의 미술은 각 시대마다 하나의 특징적인 양식만이 존재하며, 다른 양식의 작품은 드물게 나타난다. 여러 유파가 경쟁하거나 지방마다 다른 특징을 보이는 경우도 거의 없었다. 이러한 단일성과 다양성 부족은 조선 미술의 특징으로 꼽힌다.

한국 미술은 민족의 역사와 문화를 반영하는 중요한 유산이며, 현대에도 다양한 형태로 계승, 발전되고 있다. 공연 예술 분야에서는 한국의 이야기가 의례적인 무속적 방식과 양반 학자들의 노래, 그리고 시각 예술과 공연 예술의 교차점에서 나타난다. 이러한 공연 예술은 서구보다 더 강렬하고 유연한 특징을 보인다.

고분 벽화, 암각화, 도자기 파편 등에는 다양한 공연 예술이 묘사되어 있으며, 여기에는 한국 가면, 한국 매듭이 들어간 의상, 한국 자수 등이 자주 등장한다.

일부 특정 춤은 중요한 문화 유산으로 여겨지며, 공연 예술은 항상 직물 예술과 연결되어 왔다. 의상뿐만 아니라 연극 뒤의 짜여진 스크린, 장식품 등에도 직물 예술이 활용되었다.

한국 궁중 음악은 신라 시대에 당나라 궁중 음악이 연주된 것에서 시작되었다. 고려 시대에는 송나라의 영향을 받은 "아악"이, 조선 시대에는 중국 악기로 연주되는 한국 버전의 아악이 등장했다. 유명한 궁중 음악 작품으로는 유네스코 세계 문화 유산으로 지정된 종묘제례악, 처용무, 태평무, 수제천 등이 있다.

한국 민요 또는 판소리는 대부분의 새로운 음악이 탄생하는 기반이며, 단순하고 리듬감이 강하다. 한국 뮤지컬은 최근의 혁신으로, 명성황후를 소재로 한 뮤지컬과 같은 작품들이 세계적으로 순회 공연을 하기도 했다.

한국 무대 세트 디자인은 오랜 역사를 가지고 있으며, 야외극에서 시작하여 풍경에서 영감을 받았다. 현대 연극에서는 서양식 배경 막이나 미니멀리즘적 무조성을 통해 배우들에게 더 많은 관심을 기울이도록 하는 경향이 있다.

한국 탈춤은 일반적으로 무속 공연에 사용되었으며, 민속극으로 점차 세속화되었다. 동시에 탈 자체는 1945년 이후 관광 기념품으로 대량 생산되고 있다.

무용은 한국 전통 문화의 중요한 요소이며, 특별한 전통 무용은 많은 연례 축제와 행사에서 공연된다. 일부 무용은 남성만 또는 여성만 공연하며, 다른 무용은 남녀 모두 공연한다. 여성들은 보통 머리를 뒤로 묶거나 다채로운 모자를 착용하며, 전통적인 한복의 변형이나 특별 의상을 입는다.

참조

[1]

논문

5,000 Years of Korean Art

2016

[2]

웹사이트

LASANAA Art Talk: 28 August

2012-09-04

[3]

서적

New History of Korea

https://books.google[...]

Harvard University Press

1984

[4]

논문

The nature of the Early to Late Paleolithic transition in Korea: Current perspectives

http://www.anthropol[...]

2012-12-01

[5]

간행물

Korean art

http://www.britannic[...]

[6]

서적

A history of science in Korea

https://www.worldcat[...]

Jimoondang Pub. Co

1998

[7]

서적

A history of Korea : from "Land of the Morning Calm" to states in conflict

https://www.worldcat[...]

2012

[8]

서적

Korea : a historical and cultural dictionary

https://www.worldcat[...]

Curzon Press

1999

[9]

서적

Encyclopaedia of the history of science, technology, and medicine in non-western cultures

https://www.worldcat[...]

Kluwer Academic

1997

[10]

문서

The Origins and Development of the Pensive Bodhisattva Images of Asia

1993

[11]

문서

The Korean origin of the Koryu-ji Miroku is now accepted by Kuno Takeshi, Inoue Tadashi, Uehara Soichi, and Christine Gunth. Junghee Lee, pg. 347

[12]

문서

(Ho-tae, p. 22)

[13]

문서

(Ho-tae, p. 22-23)

[14]

문서

(Ho-tae, p. 22)

[15]

문서

(Lena, p. 49)

[16]

문서

UNESCO

[17]

문서

(Ho-tae, p. 19)

[18]

문서

UNESCO

[19]

문서

(Ho-tae, p. 21)

[20]

문서

(Kang, p. 66-67)

[21]

문서

(Kang, p. 66)

[22]

문서

(Hwi-Joon & Hyun-ah, p. 29)

[23]

문서

(Ho-tae, p. 23)

[24]

문서

(Hoe-tae, p. 18)

[25]

서적

Asian Art

https://books.google[...]

MobileReference

2007-01-01

[26]

웹사이트

Korean Buddhist Sculpture (5th–9th century)

http://www.metmuseum[...]

The Metropolitan Museum of Art

2013-01-04

[27]

웹사이트

9th Century Korean Bronze Buddha Shakyamuni

http://www.buddhamus[...]

BuddhaMuseum.Com

2013-01-04

[28]

웹사이트

Tomb of King Muryeong

http://gongju.museum[...]

Gongju National Museum

2013-01-04

[29]

서적

A History of Korea

ROWMAN & LITTLLEFIELD PUBLISHERS

[30]

웹사이트

Heilbrunn Timeline of Art History: Korea, 1–500 A.D.

http://www.metmuseum[...]

Metropolitan Museum of Art

2013-01-04

[31]

웹사이트

Golden Treasures: The Royal Tombs of Silla

http://www.metmuseum[...]

Metropolitan Museum of Art

[32]

서적

Korean Art

https://books.google[...]

Philip Jaisohn Memorial Foundation

1981

[33]

웹사이트

Collection online

http://www.britishmu[...]

[34]

서적

The Arts of China

https://archive.org/[...]

University of California Press

1984-01

[35]

웹사이트

Rediscovering Nacre Lacquerware

https://www.koreatim[...]

2009-08-05

[36]

웹사이트

Goryeo-era lacquerware returned from Japan unveiled

https://www.korea.ne[...]

2023-12-11

[37]

웹사이트

ko:책거리

http://folkency.nfm.[...]

National Folk Museum of Korea

2017-11-30

[38]

웹사이트

Exhibition defies conventions of Korean painting

http://koreajoongang[...]

JoongAng Ilbo

2016-06-30

[39]

서적

Korean Abstract Painting: A Formation of Korean Avant-Garde

Hollym Corp., Publishers

[40]

웹사이트

'Artist of the Year 2009' - Seo Young-Sun

http://www.moca.go.k[...]

National Museum of Contemporary Art, Korea

2011-04-02

[41]

웹사이트

Suh Yongsun

http://www.galerie-s[...]

Galerie Son

2011-04-02

[42]

웹사이트

The good things in North Korea

https://www.nknews.o[...]

2016-06-06

[43]

서적

Chung Soon O'Dwyer: An Appreciation

Fine Arts Museum

[44]

웹사이트

Collections Online {{!}} British Museum

https://www.britishm[...]

2021-08-27

[45]

웹사이트

FACTS: KOREA

https://www.factsabo[...]

2020-05-20

[46]

간행물

CHAN E. PARK: ''Voices from the straw mat: Toward an ethnography of Korean story telling'' . (Hawai'i Studies on Korea.) xii, 338 pp. Honolulu: University of Hawai'i Press, 2003. $44.

2004

[47]

간행물

Narrative structures in Korean folktales: A comparative analysis of Korean and English versions. Topics in Linguistics

2017-12-29

[48]

간행물

Teaching traditional values through folk literature in Korea

Association for Childhood Education International

2011

[49]

웹사이트

Korea National University of Arts main

http://www.karts.ac.[...]

2023-08-07

[50]

웹사이트

Seoul National University

https://en.snu.ac.kr[...]

2023-08-07

[51]

웹사이트

Home - Hanyang University

https://www.hanyang.[...]

2023-08-07

[52]

웹사이트

YONSEI University, Seoul, Korea

https://www.yonsei.a[...]

2023-08-07

[53]

웹사이트

Korea University Homepage

https://www.korea.ed[...]

2023-08-07

[54]

웹사이트

Sungkyunkwan University

https://www.skku.edu[...]

2023-08-07

[55]

서적

「美術」 朝鮮を知る事典 新訂増補版

平凡社

[56]

뉴스

「単色のリズム・韓国の抽象」展~戦後の陰に生まれた独自性

https://digital.asah[...]

朝日新聞

2017-10-24

[57]

백과사전

朝鮮美術

http://100.yahoo.co.[...]

日本大百科全書 小学館

[58]

서적

「高句麗・百済・新羅・高麗」(世界美術大全集 東洋編 第10巻)

小学館

[59]

뉴스

강진서 역사의 수수께끼 '전방후원분' 발견

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2013-02-20

[60]

서적

역사스페셜 2

http://book.naver.co[...]

효형출판

[61]

웹사이트

정효공주묘 벽화 중 악사의 모습

https://terms.naver.[...]

[62]

뉴스

민중미술 작가는 다 어디로 갔을까

http://weekly.khan.c[...]

위클리경향

2009-01-20

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com