원나라

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

원나라는 1271년 쿠빌라이 칸이 건국한 몽골 제국의 중국 왕조이다. 몽골어로는 '다이 온 울루스'로 불리며 수도는 베이징(대도)에 두었다. 중국을 정복한 몽골 제국이 남북으로 분열된 내분을 거쳐 중화 제국이 되었다는 평가가 있는 반면, 몽골 유목민의 나라이며 중국 왕조가 아니라는 상반된 견해도 존재한다. 몽골 제국의 유목 국가적 특징과 남송의 행정·경제 체제를 계승하여 통치했으며, 몽골인, 색목인, 한인, 남인으로 이어지는 신분 제도를 시행했다. 1368년 명나라에 의해 멸망하고 몽골 고원으로 물러났지만, 북원으로서 존속했다. 원나라는 다양한 문화와 종교를 포용하며 동서 문화 교류를 활발하게 했으며, 과학 기술, 예술, 문학 등 여러 분야에서 발전을 이루었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 몽골의 옛 나라 - 흉노

흉노는 기원전 3세기부터 기원후 5세기까지 동아시아 스텝 지역에서 활동한 유목민족 연맹 또는 제국으로, 묵돌 선우 시대에 전성기를 누렸으나 한나라와의 전쟁과 내분으로 멸망했으며, 민족 및 언어적 기원은 불분명하고 유목 생활에 기반한 독특한 문화를 가지고 동아시아 역사에 큰 영향을 미쳤다. - 몽골의 옛 나라 - 복드 칸국

1911년 몽골 혁명 후 제브츠운담바 호토크트 8세가 보그드 칸으로 추대되어 건국된 복드 칸국은 티베트 불교를 국교로 하는 신정 체제 국가였으나, 러시아와 중국의 외교적 압력, 중국의 침공, 몽골 인민당의 몽골 인민 정부 수립 등으로 혼란을 겪으며 1924년 멸망하였다. - 몽골계 왕조 - 복드 칸국

1911년 몽골 혁명 후 제브츠운담바 호토크트 8세가 보그드 칸으로 추대되어 건국된 복드 칸국은 티베트 불교를 국교로 하는 신정 체제 국가였으나, 러시아와 중국의 외교적 압력, 중국의 침공, 몽골 인민당의 몽골 인민 정부 수립 등으로 혼란을 겪으며 1924년 멸망하였다. - 몽골계 왕조 - 모굴리스탄 칸국

모굴리스탄 칸국은 14세기 차가타이 칸국에서 분리되어 건국된 몽골계 국가이며, 티무르 제국과의 관계 속에서 흥망성쇠를 겪다가 17세기 말 준가르 칸국의 침략으로 멸망했다. - 중국의 황제 - 당나라의 황제

당나라 황제는 618년부터 907년까지 중국을 통치한 당나라의 군주들로, 전성기를 거치며 동아시아에 큰 영향을 미쳤으나 안사의 난 이후 쇠퇴하여 총 20명의 황제가 통치하였다. - 중국의 황제 - 순나라

순나라는 1644년 이자성이 세운 왕조로, 이자성은 농민 봉기군을 이끌고 명나라 멸망에 기여했으나 오삼계의 배신과 청나라의 개입으로 멸망했다.

2. 정의와 명칭

원나라는 전통적으로 “중국을 정복한 몽골 제국이 남북으로 분열된 내분을 거쳐 정통 중화제국이 된 나라”로 여겨져 왔다. 그러나 최근에는 “원나라는 중국이 아니라, '''대원 울루스'''라 불리는 몽골 유목민의 나라”라는 등 여러 의견이 있다.

- 대원 울루스: 쿠빌라이 칸이 국호를 개칭한 이후, '대원'이라는 명칭은 하나의 고유 명사로 사용되었다. 특히 몽골 제국 시대에는 '대(大)'가 국가나 몽골 왕실과 관련된 주요 형용사였다.

- 몽골 제국사 연구자들의 견해: 스기야마 마사아키를 대표로 하는 몽골 제국사 및 원나라 관련 연구자들은 '원'이라는 명칭이 몽골 정권의 실태에 대한 부정확한 인식을 낳는다고 보아, '대원 울루스'라는 명칭을 사용한다.

중국 왕조로서의 원나라는 당나라 붕괴(907년) 이후 등장한 두 번째 중국 통일 왕조이며, 대도(오늘날 베이징)에 수도를 두고 중국 전역 및 책봉국, 그리고 명목상이기는 하지만 몽골 제국 전체를 지배했다. 1368년 명나라에게 중국 대륙을 빼앗기고 북원이 된 이후에는 지배 영역이 몽골 고원에만 국한되었다.

중국사에는 요, 금, 청과 같은 여러 정복왕조가 있었지만, 원나라는 정치 제도나 민족 운영에 있어서 중국 한족의 전통 체제에 동화되지 않고 몽골 제국으로부터 계승된 유목 국가의 특징을 유지한 채 통치한 것이 특징적이었다. 한편, 행정 제도나 경제 운영에서는 남송의 구조를 거의 그대로 계승하였다.

2. 1. 명칭의 기원과 의미

쿠빌라이 칸은 1271년에 '''대원'''(大元)이라는 국호를 사용하여 원나라를 건국했다.[13] '대원'(大元|대원중국어)은 주역의 첫 번째 괘인 건(乾)에 대한 주역 주해 구절인 "大哉乾元|대재건원중국어"에서 유래했다.[14][15] 몽골어로는 Dai Ön Ulus|다이온 울루스mn, Ikh Yuan Üls|이흐 위안 울스mn 또는 Yekhe Yuan Ulus|예헤 위안 울루스mn로 표기된다. 몽골어에서 중국어 차용어인 Dai Ön|다이온mn은 종종 "Yeke Mongghul Ulus"()와 함께 사용되었는데, 이는 ()[16] 또는 ()[17][18][19] 형태를 만들었다.칭기즈 칸의 손자이자 몽골 제국의 제5대 대칸이었던 쿠빌라이는 1271년에 몽골 제국의 국호를 '''대원'''(大元)으로 고치면서 원나라가 성립되었다. 몽골어로는 '''다이온 예케 몽골 울루스'''(, 大元大蒙古國|대원대몽골국중국어)라고 칭했다.[114] 이는 종래의 몽골 제국 국호였던 '''예케 몽골 울루스'''를 개칭한 것으로 해석할 수 있으므로, 원래는 쿠빌라이 이후의 몽골 제국 황제 정권을 가리킨다. 국호인 '''대원'''(大元) 두 글자가 일체의 명칭이라는 주장도 있지만,[118] 당나라나 송나라처럼 중국 왕조사의 정식 국호를 한 글자로 약칭하는 원칙에 따라 이 쿠빌라이 가문의 왕조 역시 ''''원''''(元)으로 약칭하는 것이 관례이다.

전통적으로 “중국을 정복한 몽골 제국이 남북으로 분열된 내분을 거쳐 정통 중화제국이 된 나라”로 여겨져 왔으나, “원은 중국이 아니라, '''대원 울루스'''라 불리는 몽골 유목민의 나라”라는 등 여러 의견이 있다.

2. 2. 다양한 관점

전통적인 관점에서는 '중국을 정복한 몽골 제국이 남(쿠빌라이)과 북(아리크부카)으로 분열된 내분을 거쳐 정통 중국 제국이 된 나라'로 여겨져 왔지만, 오늘날에 들어서는 '본래 중국 왕조가 아니라 '''대원울루스'''라고 불리는 몽골 유목민의 고유한 나라'로 보는 등 다양한 의견이 있다.[114]중국 왕조로서의 원나라는 당나라 붕괴(907년) 이후 등장한 두 번째 중국 통일 왕조이며[115][116][117], 대도(오늘날 베이징)에 수도를 두고 중국 전역 및 책봉국, 그리고 명목상이기는 하지만 몽골 제국 전체를 지배했다. 1368년 명나라에게 중국 대륙을 빼앗기고 북원이 된 이후에는 지배 영역이 몽골 고원에만 국한되었다.

중국사에는 수많은 정복왕조(요·금·청)가 있었지만, 원나라는 정치 제도나 민족 운영에 있어서 중국 한인의 전통 체제에 동화되지 않고 몽골 제국으로부터 계승된 유목 국가의 특징을 유지한 채 계속 통치한 것이 특징적이었다. 한편, 행정 제도나 경제 운영에서는 남송의 구조를 거의 그대로 계승하였다.

3. 역사

원나라는 칭기즈 칸의 손자이자 몽골 제국의 제5대 대칸이었던 쿠빌라이가 1271년 몽골 제국의 국호를 '''대원'''(大元)으로 고치면서 성립되었다.[114] 몽골어로는 '''다이온 예케 몽골 울루스'''(, 大元大蒙古國|대원대몽골국중국어)라고 불렀다.[114]

1259년 제4대 대칸 몽케가 사망하자, 수도 카라코룸을 지키던 아리크 부케와 남송 원정 중이던 쿠빌라이가 각각 쿠릴타이를 열어 대칸을 자처하면서 몽골 제국은 내분에 휩싸였다. 군사력과 화북의 물자를 장악한 쿠빌라이가 1264년 아리크 부케를 항복시키며 내전에서 승리했다.

하지만 이 과정에서 몽골 제국 전체에 대한 대칸의 통솔력은 약화되었다. 중앙아시아에서는 오고타이 가문의 카이두가 쿠빌라이에게 반기를 드는 등 칸의 권위가 크게 흔들렸다. 몽골 제국은 각지의 제왕가가 대칸의 종주권을 인정하면서도 독자적인 세력을 구축하는 느슨한 연합체로 재편되었고, 원나라는 그중 쿠빌라이 가문의 세습령(울루스)으로 축소되었다.

원나라는 북송 멸망 이후 분열되었던 중국을 재통일하고, 북중국과 남중국을 통합했다. 칭기즈 칸 시대부터 확보한 북중국의 농경지와 광산, 새롭게 정복한 운남 지역의 개발을 통해 경제적 기반을 다졌다. 또한 화북과 강남을 잇는 대운하와 해운을 활용하여 물자 운송의 효율성을 높였다.

원나라는 다양한 종교와 문화를 포용했다. 위구르족과 티베트인의 불교, 케레이트와 옹구트의 네스토리우스 기독교, 페르시아의 이슬람 문화 등이 유입되어 대도와 취안저우 등 주요 도시에 공동체를 형성했다. 몽골 황후와 귀족들은 종교 세력에 대한 후원을 아끼지 않았고, 불교, 도교, 유교 등 중국 전통 종교 시설 건립에도 힘썼다.

쿠빌라이는 1268년부터 1279년까지 남송을 정벌하여 중국 통일을 완수했다. 그러나 이후 일본, 베트남, 참파 등에 대한 원정은 실패로 끝났다. 쿠빌라이 사후, 1294년 손자 테무르가 즉위하면서 서방 칸국들과의 화의가 성립되어 몽골 제국은 다시 느슨한 연합체로 묶였다. 이를 팍스 몽골리카(몽골의 평화)라고 부르며, 실크로드 교역이 활성화되었다.

그러나 원나라 말기, 황위 계승을 둘러싼 몽골 귀족 간의 권력 다툼이 격화되었다. 1307년 테무르 사후, 1333년 토곤 테무르가 즉위할 때까지 13년간 7명의 황제가 교체되는 혼란이 이어졌다. 이 과정에서 황제의 권위는 실추되고, 군벌 세력이 득세했다. 정치 혼란과 더불어 흑사병과 같은 전염병 유행, 자연재해, 경제 정책 실패 등이 겹치면서 민심이 이반하고, 각지에서 반란이 일어났다. 1351년 백련교도가 일으킨 홍건적의 난을 시작으로, 1368년 주원장이 명나라를 건국하면서 원나라는 쇠퇴의 길을 걸었다.

1368년 토곤 테무르는 명나라 군대의 공격에 대도를 버리고 몽골 고원으로 퇴각했다. 이를 기점으로 원나라는 멸망한 것으로 간주되지만, 몽골 고원에서 북원으로 존속하며 명나라와 대립했다. 북원은 1388년 토구스 테무르가 살해되면서 쿠빌라이 직계 혈통이 단절되었지만, 이후에도 몽골 고원에서 명맥을 이어갔다.

3. 1. 몽골 제국의 재편

1259년 제4대 대칸인 몽케가 남송 원정 중에 병사하자, 몽골고원에 있던 수도 카라코룸을 수비하던 막내 동생 아리크 부케는 몽케파의 왕족을 모아 쿠릴타이를 열어 서부의 차가타이 가문 등 여러 왕가의 지지를 얻어 대칸의 지위를 얻었다. 이에 몽케와 함께 남송 원정 중이던 둘째 동생 쿠빌라이는 11월에 군대를 되돌려 내몽골에 들어서 동쪽 3왕가(칭기즈칸의 동생 가계) 등의 지지를 얻은 다음, 이듬해 3월에 자신의 본거지였던 내몽골의 개평부(開平府; 훗날의 상도)에서 쿠릴타이를 열어 대칸의 지위에 앉았다. 이로써 몽골 제국은 사상 처음으로 몽골고원 남북에 두 명의 대칸이 들어서게 되었다. 몽케의 장례를 치르고, 제도(帝都) 카라코룸에서 즉위한 아리크 부케가 대칸으로서의 정통성은 확보한 셈이었으나, 군사력을 장악한 쿠빌라이 역시 아리크 부케를 배신자로 여기고 자신이야말로 정당한 대칸이라고 주장했다.쿠빌라이와 아리크 부케의 양군은 여러 차례 격돌하였으나 승패가 나지 않았다. 그러나 시간이 지날수록 군사력과 화북의 물자를 장악한 쿠빌라이에게 전세가 유리해지기 시작했다. 서전인 1261년 시무토노르 전투에서는 쿠빌라이가 승리했으나, 아리크 부케는 북서쪽 몽골의 오이라트의 지원을 얻어 저항을 계속했다. 그러나 아리크 부케 산하의 제후들이 하나둘씩 떨어져 나가고, 차가타이 가문마저 아리크 부케에 대한 지원을 끊자, 1264년 아리크 부케는 결국 쿠빌라이에게 항복했다. 이 일련의 전란을 승리자 쿠빌라이를 정통으로 보는 입장에서는 '''아리크 부케의 난'''이라고 불렀다.

아리크 부케의 항복으로 대칸의 지위는 다시 통합되었으나, 중국 서쪽의 중앙아시아의 여러 칸국에서의 대칸의 위신은 큰 타격을 입었다. 1269년 중앙아시아를 지배하던 차가타이 가문의 바라크와 오고타이 가문의 하이두, 그리고 주치 가문(킵차크 칸국 혹은 금장한국)의 여러 왕이 탈라스 하반에서 모여 중앙아시아의 대칸령을 분할해 쿠빌라이에 대항해 자립의 태도를 명확히 했다. 이윽고 오고타이 가문의 하이두가 중앙아시아 여러 왕 사이에서 맹주의 지위를 확립하고, 하이두의 반항은 몽골 제국을 동서로 나뉘게 된 항쟁으로 발전하게 된다.(하이두의 난)

그 사이 쿠빌라이는 중국식 정치기관인 중서성을 설치하고, 수도를 몽골고원의 카라코룸에서 중국 북부의 대도(大都; 현재의 베이징)로 옮겼다. 지방에는 몽골 제국의 금나라 공략 과정에서 자립해 몽골에 귀의하여 화북 각지에서 호족 노릇을 하던 한족 현지군벌(한인호족)들을 평정하고, 마침내 1271년 국호를 대원(大元)[126]이라고 하고 기존의 중원을 통일한 왕조의 맥을 잇게 된다. 이로써 칭기즈 칸이 세운 거대한 몽골 제국은 서부의 여러 칸국들과 중국의 대칸령 사이의 느슨한 연합으로 재편되었다.

3. 2. 중국 정복과 통치

쿠빌라이 칸은 1271년 몽골 제국의 국호를 '대원(大元)'으로 변경하고, 몽골어로는 '다이온 예케 몽골 울루스(Dai-ön Yeke Mongγol Ulus)', 즉 '대원대몽골국'이라고 칭했다.[114] 이는 기존의 몽골 제국 국호였던 '예케 몽골 울루스'를 바꾼 것으로, 쿠빌라이 이후의 몽골 제국 황제 정권을 의미한다. '대원'이라는 국호는 두 글자로 된 명칭으로 생각되기도 하지만,[118] 중국 왕조사에서 당이나 송처럼 왕조의 정식 국호를 한 글자로 줄여 부르는 관례에 따라 쿠빌라이 가문의 왕조 역시 '원(元)'으로 약칭하는 것이 일반적이다. 중국사의 관점에서 원나라는 쿠빌라이 이전 칭기즈 칸 시대부터 시작하는 왕조로 여겨지기도 하고, '원'은 몽골 제국의 중국 왕조로서의 명칭으로 생각되기도 한다.[118]왕조사적으로 보면, 쿠빌라이는 형제 아리크부카와 제위를 다투다가 제국이 남북으로 갈라져 내전에 빠졌을 때 이를 무력으로 제압하고 단독 제위를 차지했다. 그때까지 쿠릴타이에 의한 만장일치로 선출되었던 몽골 황제위 계승의 관례가 깨지면서 몽골 제국 내부의 불화와 대립이 무력 충돌로 표면화되었다.[119] 특히 중앙아시아에서는 대원의 국호가 채택되기 전후에 오고타이 가문의 카이두가 쿠빌라이의 종주권을 인정하지 않고, 차가타이 가문의 일부 등 다른 몽골 왕족들을 끌어들여 일리 유역에서 옥수스까지를 장악했다. 『집사』를 비롯한 페르시아어 역사서 등에서는 당시 이를 '카이두의 왕국(mamlakat-i Qāīd ū'ī)'이라고 표현할 정도였다.[120] 쿠빌라이는 이 세력을 진압하기 위해 여러 차례 대군을 파견했지만, 그 군대 자체가 배반하는 사건들이 종종 일어났다. 이 혼란은 서방의 주치 울루스(킵차크 칸국) 및 훌레구 울루스(일 칸국)과 같은 제국 각지의 여러 왕가들의 정권을 공식적으로 인정하고 이들을 내전에 끌어들여 쿠빌라이 측이 우세를 점할 때까지 계속되었으며, 1301년 카이두가 전사하면서 마침내 막을 내렸다.

이러한 과정을 통해 몽골 제국 전역에 대한 대칸의 지배력은 이전보다 확연하게 약화되었고, 이후 몽골 제국은 각지에 분립한 제왕가의 정권들이 대칸의 종주권을 받들면서도 독립적으로 행동하는 완만한 연합체 형태로 변모하였다. 그중에서도 원나라는 대칸의 군사적 기반인 몽골 고원 본국과 경제적 기반인 중국 본토를 연결한 영역을 주로 지배하는, 황제 가문인 쿠빌라이가의 세습 직할령(울루스)이 되었다.[121]

한편, 중국사적으로 보면 북송 이래로 수백 년 만에 남북을 통일한 거대 정권이 성립했기 때문에, 요나라(거란)나 금나라(여진)의 통치를 받은 북중국과 남송(한족)의 통치를 받은 남중국이 진정한 의미로 통합되었다. 칭기즈 칸 시대에는 금나라를 정복하고 얻은 북중국 영토를 기반으로 각지의 농경지와 광산에서 세수를 확보하였으며, 전쟁으로 인해 발생한 광활하고도 황폐한 황무지에서는 포획한 노예를 이용하여 둔전 사업을 실시하였다. 또한 원나라 성립 직전에 정복한 운남 지역에서는 새롭게 농경지 및 광산 개발 사업이 이루어지고 있었다. 한편 물자의 운송에 화북과 강남을 직접 연결하는 대운하와 더불어 해운을 이용하기 시작한 것은 백성의 무거운 부담을 경감해주는 좋은 방법으로써 평가되기도 했다.

여러 종교의 유입과 정권 유력자들의 유대감도 깊어졌다. 원래 몽골 제국은 톈산 위구르 왕국, 케레이트, 옹구트 등 튀르크계 민족들과 더불어 호라산 및 트란스옥시아나에 있던 페르시아계 무슬림들을 정복하면서 형성되어 온 정권이었기 때문에, 이들 영내의 안팎에서 활약하던 사람들은 몽골 제국에 편입된 중국 각지에 들어와서 그곳에서 새롭게 종교를 전파하였다. 대표적으로 서방의 위구르족과 티베트인이 믿었던 불교문화, 케레이트와 옹구트가 믿었던 네스토리우스 기독교, 페르시아 이슬람 문화 등이 있었는데, 이들은 수도인 대도 및 취안저우와 같이 주요 대도시들에 형성된 각각의 공동체를 핵심으로 대거 유입되었다.[122] 몽골 정권에서는 몽골 황후가 친히 신봉하는 종교 제세력에 대해 많은 기증과 후원을 실시했으며, 불교나 도교, 유교 등 중국 각지의 종교 시설 건립, 또 이와 관련된 비문의 건립이 행해졌다. 몽골 왕후나 특권에 의거한 장사로 큰 이익을 얻은 상인들은 각지의 종교 시설에 많은 후원을 하고 경전의 편집과 재판각 등 문화 사업에 자금을 투입했다. 원나라 시대에도 금대나 송대에 형성된 경전학 연구가 계속되었고, 이를 바탕으로 한 유서 등이 대량으로 출판되었다.[123] 남송 말기부터 원나라 초기까지의 민간 생활을 집필한 『사림광기』 및 원나라 말기에 저술된 『남촌철경록』 등이 이에 해당한다. 주자학의 연구도 집성되어, 당시 '한인'이라고 불렸던 한자 문화를 기반으로 하는 사람들은, 본래의 전통으로서 도교·불교·유교의 세 개 종교에 통달하는 것이 필수로 여겨지게 되었다. 가마쿠라 시대 후기에 원나라에서 국사로 일본에 파견된 불승 일산일녕도 이들 학통에 속한다.[124] 14세기 말의 농민 반란에 의해서 중국에는 명나라가 성립되고, 원나라의 몽골 세력은 고비 사막 이남을 포기하고 북방으로 쫓겨나 북원이 성립되었는데, 최근에는 명나라 태조 주원장(홍무제)이나 홍건적의 난을 일으킨 백련교가 몽골 왕족이 후원하던 불교 교단에 기원을 둔 것이 지적되고 있다.[124]

3. 3. 쇠퇴와 멸망

원나라 말년은 백성들의 싸움, 기근, 그리고 고통으로 점철되었다. 시간이 지나면서 쿠빌라이 칸의 후계자들은 아시아 전역의 다른 몽골 영토에 대한 영향력을 모두 상실했고, 중국 밖의 몽골인들은 그들을 너무 중국적이라고 여겼다. 점차 그들은 중국에서도 영향력을 잃었다. 후대 원 황제들의 통치는 짧았고 음모와 경쟁으로 점철되었다. 행정에 무관심했던 그들은 군대와 백성 모두로부터 고립되었고, 중국은 불화와 불안으로 찢어졌다. 무법자들은 약화된 원나라 군대의 간섭 없이 나라를 황폐화시켰다.[45]1340년대 후반부터 농촌 사람들은 가뭄, 홍수, 그리고 그로 인한 기근과 같은 자연재해를 자주 겪었고, 정부의 효과적이지 못한 정책은 민심의 이반으로 이어졌다.[45] 1351년, 송나라 충신들이 이끄는 홍건적의 난이 시작되어 전국적인 봉기로 발전했고, 송나라 충신들은 개경을 수도로 하여 1351년 송나라를 재건했다. 1354년, 토크토아가 대규모 군대를 이끌고 붉은 두건의 반란군을 진압하려 할 때, 토곤 테무르는 배신을 두려워하여 갑자기 그를 해임했다. 이로 인해 한편으로는 토곤 테무르의 권력 회복이 이루어졌지만 다른 한편으로는 중앙 정부가 급속도로 약화되었다. 그는 지역 군벌의 군사력에 의존할 수밖에 없었고, 점차 정치에 대한 관심을 잃고 정치 투쟁에 개입하지 않았다. 그는 남쪽에서 주원장이 건국한 명나라(1368~1644)의 군대가 접근하자 1368년 칸발릭(현재의 베이징)에서 상도로 북쪽으로 도망쳤다. 주원장은 붉은 두건의 송나라 군대의 전직 공작이자 지휘관이었고, 칸발릭을 되찾으려다 결국 실패하고 2년 후(영창(현재 내몽골 자치구에 위치))에서 사망한 붉은 두건의 송나라 황제 한린얼의 죽음 후 황제로서 권력을 장악했다(1370년). 그의 사후 곧 영창은 명나라에 의해 함락되었다. 일부 왕족들은 오늘날에도 허난성에 살고 있다.[45]

량왕 바살라와르미는 윈난성과 구이저우성에서 명나라에 대한 별도의 저항 거점을 확립했지만, 그의 군대는 1381년 명나라에 의해 결정적으로 패배했다. 1387년까지 나가추 지휘하에 만주에 남아 있던 원나라 잔여 세력도 명나라에 항복했다. 원나라 잔당은 1370년 영창이 명나라에 함락된 후 몽골로 후퇴했고, 거기서 '''대원'''(大元중국어)이라는 이름을 공식적으로 계승했으며, 북원으로 알려져 있다.

1348년 절강의 방국진이 해상에서 반란을 일으킨 것을 시작으로 전국 각지에서 반란이 잇달았고, 1351년 가루의 황하 개수 공사를 계기로 백련교도의 홍건당이 봉기했다. 1354년 대규모 토벌군을 이끌었던 토크토가 강대한 군사력을 가진 것을 두려워한 토곤 테무르의 역쿠데타로 파면되고 살해되었는데, 이는 황제의 권력 회복과 맞바꾸어 군벌에 의존하던 원의 군사력을 크게 약화시키는 결과를 가져왔다. 이윽고 홍건당에서 등장한 주원장이 다른 반란 세력들을 모두 물리치고 화남을 통일하여 1368년 남경에서 황제에 즉위하여 명을 건국했다.

주원장의 군대는 즉위하자마자 대규모 북벌을 시작하여 원의 수도인 대도(大都)를 위협했다. 이에 이르러 몽골인들은 더 이상 중국을 유지하는 것이 불가능하다고 판단하고, 1368년 토곤 테무르는 대도를 버리고 북쪽 몽골 고원으로 패주했다. 일반적인 중국사의 서술에서는 토곤 테무르의 패주로 원나라는 멸망했다고 여기지만, 토곤 테무르의 몽골 황제 정권은 이후에도 몽골 고원에서 존속했다. 따라서 왕조의 연속성을 본다면 원나라는 1368년에 멸망했다고 말할 수 없지만, 이후의 원나라는 '''북원'''이라고 불러 이전의 원과 구분하는 것이 일반적이다. 그러나 토곤 테무르의 두 아들인 아이유르시리다라와 토구스 테무르가 차례로 황제 자리를 계승했지만(명은 당연히 그 즉위를 인정하지 않고 달단이라는 별칭을 사용했다), 1388년 토구스 테무르가 살해되면서 쿠빌라이 이후의 직계 왕통은 단절되었다.

이 과정을 단순히 한족의 승리, 몽골족의 패주라는 관점에서 파악하는 것은 문제가 있다. 우선 화북에서는 앞서 황하의 개수 등으로 재해가 경감됨으로써 원나라의 구심력이 오히려 일시적으로 높아진 시기가 있었다(주원장이 우선 화남 평정에 힘쓴 데에는 이러한 배경이 있다). 또한 한족 관료들 중에는 앞서 언급한 가루를 비롯하여 원나라에 충성을 다하며 명군과 반란 세력과 싸워 전사한 사람도 많았고, 1367년 명군에 붙잡힌 호부상서 장창은 주원장의 항복 권고에 대해 “몸은 강남에 있으나 마음은 삭북에 있다”고 적어놓고 처형장으로 향했다고 전해진다.

4. 정치

원나라의 정치 제도는 몽골 제국 특유의 제도가 상당히 유지되었기 때문에, 중국 역대 왕조와는 매우 다른 특징을 보인다.

원나라의 수도는 대도(大都)(현재의 베이징)였으나, 황제는 유목 국가의 전통에 따라 도성의 성벽 안에서 살지 않고, 겨울 수도인 대도와 여름 수도인 상도 인근 초원 사이를 계절 이동하며 생활했다. 이때 천막(게르) 군락이 궁정(오르도(オルド))을 이루었다.

원의 몽골인들은 오랜 기간 중국을 지배했어도 중국 문화에 친숙하지 않았고, 요(遼)와 금과 비교하면 민족 고유의 지배 체제를 유지했기 때문에, 율령(律令)과 같은 체계적인 법령을 편찬하지 않았다. 몽골 시대와 원나라 초기에는 법과 재판이 혼란스러워 백성의 고통을 초래했다. 점차 정권의 여러 부서에서 발표되는 명령의 축적을 법령으로 삼았고, 특히 황제의 이름으로 내려지는 성지(聖旨)(찰리그(ジャルリグ))나, 황족·왕족의 이름으로 발표된 명령서(우게(ウゲ))로 번역되는 영지(令旨) 등이 높은 권위를 가졌다. 하지만 원나라 말기까지 법 체계의 미비는 해결되지 않고, 연고에 의한 부정부패가 성행하는 온상이 되었다. 몽골인들은 문자로 몽골 문자와 쿠빌라이 칸이 새로 만들게 한 파스파 문자를 사용했고, 찰리그와 우게는 이들 문자로 쓰인 몽골어를 정본으로 했다. 한문(漢文) 번역도 붙었지만 구어적·직역적인 문체가 사용되었다. 축적된 법령은 『원전장(元典章)』이라는 한문 서적에 편찬되어 현존하고 있지만, 문장은 직역체에 더해 당시 관료들이 사용한 특수한 문체이며, 전통적인 한문과는 문체가 크게 다르다. 세조 때 비교적 체계적인 『지원신격(至元新格)』이, 영종 때(지치(至治) 3년, 1332년)에 체계적인 법령인 『대원통제(大元通制)』가 편찬되었다.

4. 1. 중앙 정부

쿠빌라이는 중국식 행정기구를 갖추었는데, 최고 행정관청인 중서성(내각에 해당), 군사를 다루는 추밀원, 감찰기구인 어사대는 모두 송대의 형태를 답습한 것이다. 이는 몽골로부터의 이탈을 보여주는 한편, 이전 중국 왕조에서는 볼 수 없었던 특색도 많았다.칭기즈 칸은 제국의 영역이 확대되자, 중국이나 중앙아시아의 농경문화권에 도시를 중심으로 점령지 행정관을 두어 민정과 징세 등의 정무를 총괄하게 했다. 이것이 다루가치라는 관직으로, 원나라 시대에는 각 지방 관청 및 군관구에 설치되고 원칙적으로 몽골인을 임명하여 감찰기구의 성격도 겸하게 되었다. 이 다루가치 위에는 오고타이 칸 시대에 대다루가치가 총괄적으로 설치되었는데, 대다루가치의 관할범위를 하나로 묶어 중서성의 출장기관인 행중서성을 설치하기 시작했다. 몽골제국시대의 행성은 정토 등에 수반되는 중앙의 임시 출장기관인 동시에 지방 행정부도 겸했었는데, 원대에 와서 특히 강남을 통일 한 뒤로는 11행성으로써 중앙 직할지인 허베이, 산둥, 산시, 내몽골 이외를 구획하는 형태가 되었다. 현재도 사용되고 있는 지방구획의 단위인 성(省)은 이 때의 원나라 행성에서 시작된 것이다. 그리고 각 행성 아래에는 명칭만 송을 계승한 노(路), 그 밑에 주 (州)·현(縣)을 두어 그것을 축으로 하여 한족 통치가 전개되었다.[127]

원나라의 정부 구조는 쿠빌라이 칸(1260~1294) 통치 기간 동안 형성되었다. 특정 기관의 기능과 같은 일부 변화가 있었지만, 정부 관료 조직의 기본 구성 요소는 1368년 왕조가 끝날 때까지 그대로 유지되었다.

쿠빌라이 칸이 만든 관료제 시스템은 한족, 거란족, 여진족, 몽골족, 티베트 불교도 등 제국 내 다양한 문화를 반영했다. 기관의 공식 용어는 정부 구조가 거의 순수하게 중국 왕조의 것이라고 나타낼 수 있지만, 원나라 관료제는 실제로는 다양한 문화의 요소들이 혼합된 것이었다. 관료제의 중국식 요소는 주로 중국 토착 왕조인 당나라, 송나라, 그리고 거란의 요나라, 여진의 금에서 유래했다. 류병중과 요수와 같은 중국인 고문들은 쿠빌라이의 초기 조정에 강력한 영향을 미쳤고, 중앙 정부 행정부는 쿠빌라이 통치 10년 이내에 수립되었다. 이 정부는 전통적인 중국식 삼권 분립을 채택하여 민정, 군사, 감찰 기관으로 나누었는데, 여기에는 민정을 관리하는 중서성, 군사를 관리하는 추밀원, 그리고 내부 감시와 검사를 수행하는 어사대가 포함되었다. 그러나 중앙 및 지방 정부 기관의 실제 기능은 몽골의 전통적인 군사 기관 및 관청에 대한 의존으로 인해 민정과 군사 관할권 사이에 상당한 중복이 있음을 보여주었다. 그럼에도 불구하고 중서성을 최고 기관으로 하여 (직접 또는 간접적으로) 다른 대부분의 정부 기관(전통적인 중국식 육부와 같은)을 담당하는 민간 관료제가 중국에 만들어졌다. 여러 차례에 걸쳐 주로 재정을 담당하는 상서성이라는 또 다른 중앙 정부 기관이 설립되었지만 (예: 쿠빌라이 칸이나 원 무종 때) 일반적으로 얼마 지나지 않아 폐지되었다.

이러한 중앙 정부 부처와 육부(수나라와 당나라 이후부터 도입됨)의 존재는 원나라 행정부에 중국화된 이미지를 부여했지만, 이러한 부처의 실제 기능은 몽골의 우선순위와 정책이 이러한 기관을 어떻게 재편하고 재지향했는지를 반영했다. 예를 들어 원나라 법 체계인 형부의 권한은 별도의 사법 기관을 가진 몽골족과 ''세무'' 관련 법적 사건에는 미치지 않았다. 여러 민족 구성원이 관련된 사건은 중국인과 몽골인으로 구성된 합동 위원회에서 결정했다. 또 다른 예로는 원나라 시대의 실질적인 군사 권력이 추밀원에 있었기 때문에 토착 중국 왕조에 비해 병부의 중요성이 미미했던 것을 들 수 있다.

원래의 정치 제도는 몽골 제국 특유의 제도가 상당히 유지되었기 때문에, 중국 역대 왕조의 역사에서 보면 매우 특이한 것이 된다.

몽골 제국 황제 휘하에는, 2대 오고타이 칸 시대부터 시대와 설치 상황에 따라, 한어로 “중서성”, “상서성” 등 다양한 명칭으로 불리는 서기·재무 관료 기구가 존재했다. 즉위 전부터 쿠빌라이는 몽케 칸으로부터 중국의 정복 사업을 맡겨 받고, 한족을 포함한 다양한 지식 집단을 모았다. 즉위 후 쿠빌라이는 먼저 한족 측근들을 중서성에 배치했다. 쿠빌라이의 중서성은 오고타이 시대 중앙 서기 관청으로서의 중서성의 성격을 계승하는 동시에, 당대 이후 중서성의 전통을 이어받아 아래에 육부를 두고, 민정·재정·군사의 모든 것을 총괄했다.

1263년에는 중서성에서 군정 기능을 분리하여 중앙 군정 기관으로 추밀원이 설치되었고, 중서성과 함께 쿠빌라이의 적자 친김이 총재를 맡아, 중앙 정부 관할 지역의 서정을 아버지 대신 대행했다. 그러나 중앙 정부의 모든 기능을 중서령 친김 휘하에 묶은 것은 아니었고, 1270년에는 아흐마드를 장관으로 하는 재무 관청이 확대되어 중서성과 같은 지위의 상서성이 되었다. 거슬러 올라가 1268년에는 중국 왕조를 본떠 어사대를 설치하여, 민정·군정·재정·감찰 각 부문과 관련된 기관이 모두 정비되었다. 하지만 중앙 관청은 중서성·추밀원·상서성 등 중국식 이름을 가지고 있었으나, 직책과 관료 정원에 관한 규정은 없었고, 각 부의 요직은 궁정에 시중드는 황제의 측근들로부터 임명되었으며, 특히 좌우승상 등 장관급 인물들은 가신, 예속민, 군대 등을 직접 소유하는 몽골 귀족들이었다. 따라서 관청의 업무는 실제로는 관청에 정해진 관료 기구가 아니라 고관의 개성과 궁정 내 권력 관계에 좌우되었다.

참고로, 원대 중서성은 총재인 중서령을 제외하고, 우승상이 장관, 좌승상이 차관이었다. 중국은 옛날부터 귀우천좌(貴右賤左)라는 관념이 있었다.

4. 2. 지방 제도

쿠빌라이 칸은 중국식 행정기구를 갖추었는데, 최고 행정관청인 중서성(中書省), 군사를 담당하는 추밀원(樞密院), 감찰기구인 어사대(御史臺)는 모두 송대(宋代)의 형태를 따랐다. 칭기즈 칸은 제국이 커지자 중국과 중앙아시아 농경문화권에 도시를 중심으로 점령지 행정관을 두어 민정과 징세 등의 정무를 총괄하게 했다. 이것이 다루가치라는 관직으로, 원나라 때는 각 지방 관청 및 군관구에 설치되고 원칙적으로 몽골인을 임명하여 감찰기구의 성격도 겸했다. 이 다루가치 위에는 오고타이 칸 시대에 대다루가치가 총괄적으로 설치되었는데, 대다루가치의 관할범위를 하나로 묶어 중서성의 출장기관인 행중서성(行中書省)을 설치하기 시작했다.[127] 몽골제국시대의 행성은 정벌 등에 수반되는 중앙의 임시 출장기관인 동시에 지방 행정부도 겸했는데, 원나라 때 특히 강남을 통일한 뒤로는 11행성으로써 중앙 직할지인 허베이성(河北), 산둥성(山東), 산시성(山西), 내몽골 이외를 구획하는 형태가 되었다. 현재 사용되는 지방구획 단위인 성(省)은 이때의 원나라 행성(行省)에서 시작되었다. 각 행성 아래에는 명칭만 송나라를 계승한 노(路), 그 밑에 주(州)·현(縣)을 두어 한족 통치가 이루어졌다.[127]원나라의 중서성이 직접적인 권한을 행사한 지역은 상도(上都)와 대도(大都)를 중심으로 고비사막 이남의 몽골 고원(내몽골)과 허베이성(河北), 산둥성(山東), 산시성(山西) 등 화북 일대의 “복리(腹裏)”라 불리는 지역에 한정되었다.

복리(腹裏)를 제외한 광대한 영토는 여러 개의 블록으로 나뉘었고, 각 블록에는 중서성의 대행 기관 역할을 하는 행중서성(行中書省)(행성)이라는 관청이 설치되었다. 각 행성은 중서성과 동등하게 황제에게 직속되었으며, 복리(腹裏)의 중서성과 마찬가지로 관할 지역의 최고 행정 기관으로서 민정, 재정, 군사를 모두 총괄하였다. 현재 중국에서 사용되는 행정 구역으로서의 성(省)은 원나라의 행성 제도를 기원으로 한다.

행성의 수는 최대 11개에 달했으며, 몽골 제국의 동쪽 절반을 덮고 있었다. 수도권의 중서성과 지방의 행성이 관할하는 여러 지역의 총체가 몽골 제국 재편 이후 쿠빌라이 칸의 몽골 황제 정권인 원나라의 지배 영역이었다. 행성 관할 아래에는 도(路), 주(州), 현(縣)의 3단계 행정 구역이 설치되었고, 도(路), 주(州), 현(縣)의 행정 최고 결정권은 행성에 직속하는 주현의 행정 기관이 아닌, 중앙에서 도(路), 주(州), 현(縣) 각 단위에 파견된 지방 감독 및 군사를 담당하는 관리인 다루가치(達魯花赤)가 맡았다.

몽골의 왕족과 귀족은 자신의 유목민을 거느리고 황제와 마찬가지로 계절 이동을 하는 직할령(“위하(位下)”, “투하(投下)”라 불림)을 소유하였고, 개별 소유지는 칭기즈 칸 이래의 권리에 따라 귀족이 소유하는 영토였으며, 자치에 맡겨졌다. 정주 지역에서는 칭기즈 칸 시대 이후 수십 년에 걸친 정복 과정에서 형성된 왕족·귀족의 투하령이 뒤섞여 영토와 백성의 소유 관계가 복잡했다. 왕족·귀족은 위하령·투하령에 스스로 다루가치(達魯花赤)를 임명하였고, 황제의 직접적인 지배 권한이 미치지 않는 위하령·투하령이 영토를 포함하여 지역 전체를 관할하는 행성의 지배 권력과 공존하였다.

원나라에 복속한 고창국은 내정에 관해서는 고창왕(高昌王)을 받고 기존의 국제를 유지한 채 자치를 인정받았다. 그 왕족은 칭기즈 칸의 사위 즉 외척인 규레겐(キュレゲン)으로서 몽골의 왕족·귀족과 동등한 대우를 받았고, 쿠빌라이 칸의 황녀와 혼인을 맺었다. 또한, 원나라에 복속한 고려는 12성으로 편입되어 고려성이 되었고, 마찬가지로 행정에 임명되어 자치를 인정받았지만, 고관의 인사권과 정치·군사는 소속 행성의 몽골인에 의해 지배되었다. 충선왕(忠宣王) 이후의 국왕은 명목상의 존재가 되었고, 몽골 황녀를 어머니로 두고 즉위 전에는 원나라 궁정에 오래 머물면서 황제의 측근으로 일하는 등 거의 몽골 귀족과 같았다.[93]

티베트는 각지에서 영토 지배를 하는 토착 귀족들이 10개 이상의 만호부(萬戶府)로 나뉘어 토사(土司)로서 장악되었고, 티베트 불교 사교파(薩迦派)의 교주를 장관으로 하는 원나라의 불교 교단 통제 기관인 선정원(宣政院)에 의해 통괄되었다.

4. 3. 인재 등용

원나라의 정치 제도는 몽골 제국 특유의 제도가 상당히 유지되었기 때문에, 중국 역대 왕조의 역사에서 보면 매우 특이한 것이었다.인재 등용 면에서도 원나라는 중국 왕조의 관례와 크게 달랐다. 중앙 정부와 지방 정부 모두 인재 등용에서 능력이 아닌 친족의 계급을 중시했고, 고관의 자제들은 수양이나 실무를 쌓기 전부터 권한 있는 직책에 임명되었다. 칭기스칸 시대부터 존재한 대칸의 친위 부대 조직인 케시크텐은 경호에서부터 식사와 의복 준비에 이르기까지 황제의 주변의 모든 일을 관리 운영하는 가정기관으로 중요한 의미를 지녔다. 정부 요직에 임명되어 정치에 참여하는 사람들 대부분은 황제와의 개인적인 주종 관계를 바탕으로 등용된 케시크텐 소속자(케시크) 출신이었다. 이들은 관청 직책과는 별도로 케시크로서의 직무를 계속 수행했고, 실제 정국 운영은 관청 직원들의 상하 관계보다 오히려 케시크 조직 내부의 인간 관계에 의해 진행되었으며, 중요 사항은 황제와 케시크에 속하는 유력자들의 합의로 결정되었다.

재상 등 최고위직은 케시크 중에서 황제에게 근시하는 자들이 선택되었는데, 주로 천인대장(천호장) 등 몽골 유력자의 자제들로 구성되었다. 특히 케시크의 장관은 칭기스칸의 4명의 공신인 무칼리, 보오르추, 칠라운, 보로쿨의 자손들에 의해 세습되었고, 중앙 관청의 장관은 그들 공신이나 대대로 황족의 사위(駙|부중국어마)가 되어온 인척 등 몽골 귀족들이 독점했다. 예율초재처럼 일찍 몽골에 귀순하여 칸의 팔다리로서 행정과 군사에 관여해 온 자들의 자손은 몽골인이 아니더라도 몽골인에 준하는 자로서 케시크에 들어가 고위직을 부여받고 세습하는 것이 약속되었다.

황제와의 봉건적인 주종 관계에 기반한 세습 사회였던 원나라에서는 능력에 기반한 선발 채용은 필요 없었다. 원나라가 남송을 멸망시킬 때 항복한 구(舊) 관리들을 대량 채용했기 때문에[94], 과거를 통해 새롭게 관료를 등용할 필요가 없어 중국의 전통적인 관료 기구의 근간을 이루는 과거는 거의 시행되지 않았다(예율초재가 실시한 과거에 의해 1차 등록된 4000명 중 중앙 고관이나 현령 이상의 관직에 오른 24명 등의 예는 있다[95]). 한족 관료의 수요는 오고타이 시대인 1237년에 유학을 세업으로 하는 집안으로 선정되어 호적에 등록된 사람들인 “유호”에 의해 충당되었다(그 후에도 유호의 추가 등록은 있었다).

이처럼 인재 운용에서 “근각”이라 불리는 선조의 공적에 기반한 가문, 황제와의 인척 관계 등의 관계의 깊이, 주종 관계의 유서의 오래됨이 중시되는 몽골 전통의 봉권제도가 원나라를 지탱하고 있었고, 송대 이후 과거 시험에 의한 중국 인재 운용과는 전혀 이질적이었다. 몽골 황실의 유서를 기록한 『원조비사』가 칭기스칸의 공신들과 각 부족 집단이 칭기스칸의 선조와 칭기스칸 본인을 섬기게 된 경위를 상세히 서술하고 있는 것은 개개 귀족의 근각의 높이를 설명하기 위한 것이었다. 그 결과 원나라의 관리는 문관으로서의 능력을 현저히 결여한 무능한 자들이 많아, 부정부패와 폭정, 착취를 반복하는 원흉이 되었다.

귀족 가문에 속하지 않더라도 출세한 자들도 있었지만, 주로 그들은 몽골 제국 초기부터 정상으로 중용되어 원나라 초기 고관으로 재무를 담당했던 색목인(몽골인, 한인, 남인 이외의 모든 사람들) 귀족이었다. 오르토크라 불리는 국제 무역을 위한 공동 사업 제도를 통해 황제나 귀족과 금전을 통한 관계를 가진 그들은 재무에 밝아 중용되었다. 그러나 징세나 전매세의 수탁 등에서 되풀이되는 임시 증세를 부과하여 과중한 부담을 지우고, 부정부패와 곡법을 극에 달하게 하여 착취를 행한 것은 “세인백골”에 대표되는 민중의 원성을 샀다[96]. 아흐마드와 같은 색목인 고관은 간신으로서 중국 역사에 이름을 남기게 된다.

남송 출신 지식인이 관리가 되는 길은 과거가 시행되지 않는 이상, 먼저 하급 사무관인 이원으로 출사하는 수밖에 없었다. 과거는 1315년에 부활하여 중단을 포함하여 총 16회 실시되었지만, 한인(금의 지배하에 있던 화북의 사람들로, 한족과 한화된 발해인, 거란인, 여진인 등으로 구성됨)과 남인(남송의 지배하에 있던 강남의 사람들)의 합격자 수는 몽골인과 색목인의 합계와 같게 되었다. 게다가 전 합격자는 겨우 100명으로 정원을 정했기 때문에 원나라의 전 과거를 통한 합격자 수는 1100명 정도에 불과했고, 송이나 명에서는 1회 과거에서 수백 명이 합격했던 것과 비교하면 극히 적다.

다만, 관리, 군인, 유호로서의 출사, 인척, 추천 등에 의한 출사, 국자감 등의 국가 교육 기관을 통한 출사, 과거 급제에 의한 출사 등 출사 경로의 다양성을 몽골 제국, 원나라 인재 등용의 특징으로 파악하고, 원대 지식인의 대부분은 자신에게 유리한 방법으로의 취관을 목표했던 것이고, “진사 급제”라는 사회적 명예에 집착하지 않는 한은 어떤 방법이라도 상관없었다(과거를 볼 필요성은 없었다)는 지적도 있다[97].

5. 신분 제도

원나라는 자국민 제일주의 이념을 바탕으로 몽골인을 최상위 계층으로 하는 신분 제도를 실시하였다.[128] 몽골인 다음으로는 색목인, 그 다음으로는 한인(여진, 발해, 고려를 포함한 중국인), 마지막으로 남송인(남인) 순으로 계급이 구성되었다.[128] 몽골족은 10 가구의 한인을 감시하고, 이들의 반란을 막기 위해 모임을 금지하고 10 가구당 하나의 부엌칼만 허용하는 등 차별 정책을 시행했다.[129]

하지만 이러한 정책은 일부 지역에만 한정되었고, 특히 강남 지역에서는 송나라 때부터 기반을 다져온 한족 호족들의 자치가 이루어지는 곳이 많았다. 몽골은 이러한 차별 정책을 중국 전체에 시행할 만한 행정 능력이 부족했고, 이를 개혁하려는 시도도 있었지만 자체 분열로 인해 성공하지 못했다.

프린스턴 대학교의 Frederick W. Mote 교수는 부유하고 영향력 있는 몽골인도 있었지만, 가난하고 착취당하는 몽골인이 더 많았다고 언급했다. 항복하지 않은 사람들이나 포로들은 노예가 되었지만, 귀족[130]들이 몰락한 반면 양민들은 큰 차이가 없었다고 한다.[131] 심지어 원나라에서는 한족이 몽골인을 노예로 삼는 경우도 있었다.

최근 중국 학자들은 '4계급' 대신 '4계층' 또는 '4지위'라는 용어를 사용한다. '''4계층은 경제적 지위나 사회적 권력이 아닌 특정한 종류의 특권을 규정한 것이었다.'''[132] 몽골인 계층에도 부유층과 빈곤층이 존재했고, '한인'이나 '남인'으로 폄하된 중국인들 사이에서도 부와 지위에 따른 계층 구분이 여전히 존재했다. 몽골 정복 이전 중국 사회에서 높은 지위와 특권을 누렸던 중국 상류층은 원나라 제도 하에서 이전만큼의 지위를 보장받지 못하고 노예 상태로 전락하기도 했다. 그러나 한족 사회는 몽골의 미숙한 사회 공학 덕분에 일시적인 어려움을 겪었을 뿐 영구적으로 변형되지는 않았다.[132]

원나라의 '4계층' 구분은 귀족들에게 적용되는 '''특권'''의 정도였을 뿐, 일반 백성들의 사회적 지위를 구분하는 제도는 아니었다. 몽골인들은 제국 운영을 위해 한족들의 도움을 받을 수밖에 없었고, 강남 지역은 한족들의 자치에 맡겨 중앙에만 집중했다. 남송인들은 고려인들과 달리 몽골풍을 강요받지 않았고, 향촌 사회를 유지하며 과거 시험을 개최하는 등 중세 유럽의 봉건 국가 수준의 자치를 누렸다. 이러한 특혜는 몽골 침략에 맞서 싸운 국가 지도부의 공헌 덕분이었다. 몽골은 중국 정복 과정에서 투항한 금과 남송의 귀족 및 군벌들에게 영지를 주고 자치를 허용했는데, 전체 원나라 국토의 1/3을 이들이 다스렸고, 이들은 독자적인 징세권과 징병권도 가지고 있었다. 몽골인들은 한족으로만 구성된 '한군만호부'를 두었는데, 지휘관들은 그 직위와 둔전을 세습했다. 이러한 기반이 중국이 몽골의 지배를 1세기 만에 끝낼 수 있었던 원동력이 되었다.[133]

몽골인들은 원나라 이전부터 외국인을 고용해왔지만, 쿠빌라이 칸 통치 시기에는 신뢰도에 따라 인구를 다음과 같이 나누었다.[62]

# 몽골인: 남송 백성들은 이들을 "고젠"(高臣)이라 불렀다.[61]

# 색목인: 서쪽과 중앙아시아 출신의 몽골인이 아닌 외국인들로, 투르판의 불교 위구르인, 탕구트인, 티베트인, 유대인, 네스토리우스파 기독교인, 중앙아시아의 무슬림 등이 포함되었다.[66][62]

# ''한인'': 금나라의 전 속국민이었던 중국 북부의 한족, 여진족, 거란족, 황하 이북의 한국인 및 기타 민족들을 포함했다.[65][62]

# ''남인''(남방인): 전 남송의 모든 백성들로, 중국 남부의 한족과 소수민족, 대리국 사람들을 포함했다. 원나라 시대에는 "만자"라고 불리기도 했다.[62]

계급 순서와 배치는 몽골인에게 항복한 시기에 따라 결정되었고, 민족성과는 큰 관련이 없었다. 한족은 ''한인'' 또는 ''남인''으로 분류될 수 있었고, 서요의 거란족과 여진족은 ''한인''이 아닌 ''색목인''으로 간주되었다.[66] 일찍 항복할수록 높은 지위를 얻었고, 오래 저항할수록 낮은 지위를 얻었다. 남송은 더 오래 저항했기 때문에 북방 중국인이 남방 중국인보다 높은 순위를 차지했다.[63][64] 위구르와 카를루크 군주는 한국 군주보다 높은 지위를 차지했는데, 이는 그들이 더 일찍 항복했기 때문이다. 특히 위구르인들은 싸우지 않고 항복했다.[65][66]

몽골인들은 제국의 여러 지역을 감독하기 위해 다양한 지역 출신 사람들을 고용했다. 중앙아시아의 무슬림들은 중국에서 관리로 일했고, 중국 한족과 거란족은 중앙아시아 부하라의 무슬림 인구를 다스리는 관리로 일했다. 외국인들은 양 지역 토착민들의 권력을 제한하기 위해 사용되었다.[55] 한족들은 몽골인들에 의해 베시 발리크, 알말리크, 사마르칸트와 같은 중앙아시아 지역으로 이주하여 장인과 농부로 일했다.[67] 알란인들은 몽골군에 모병되었고, "우익 알란 경비대"("우익 알란 경비대")는 "최근 항복한" 병사들, 몽골인들, 그리고 옛 고창 왕국 지역과 베시 발리크에 주둔한 중국군으로 구성되었다. 몽골인들은 중국 장군 기공지(Qi Gongzhi)가 이끄는 중국 군사 식민지를 세웠다.[65] 칭기즈칸의 중앙아시아 정복 이후, 사마르칸트의 정원과 들판 관리는 외국인들이 맡았고, 무슬림들은 외국인 없이는 관리할 수 없었기 때문에 중국인과 거란인과의 공동 관리가 필요했다.[69][68] 원나라가 임명한 사마르칸트 주지사는 아하이(Ahai)라는 거란족이었고, 흑거란 출신으로 태사(Taishi)라는 칭호를 가졌으며 중국 문화에 익숙했다.[69] 한족 관리들과 식민지 개척자들은 원나라에 의해 령북성 지역, 특히 화녕로(和寧路)중국어, 익란주(益蘭州)중국어, 겸주(謙州)중국어로 파견되었다.[70]

정치적으로 쿠빌라이 칸이 세운 정부 체제는 몽골의 세습적 봉건제와 중국식 전제-관료 체제의 타협이었다. 그러나 사회적으로는 교육받은 중국 엘리트 계층이 이전만큼의 존경을 받지 못했다. 전통적인 중국 엘리트들은 권력을 제대로 행사하지 못했지만, 몽골인들과 서무(중앙아시아와 제국 서쪽 끝에서 온 여러 연합 집단) 사람들은 주류 중국 문화에 낯설었고, 이는 원나라에 "식민지적" 색채를 부여했다. 이러한 불평등한 대우는 한족에게 권력이 넘어가는 것을 두려워했기 때문일 수 있다. 몽골인과 서무인들은 왕조 내에서 특권을 누렸고, 이는 14세기 초 과거 시험이 부활한 후에도 지속되었다. 북방 중국인이나 남방 중국인이 정부 최고직에 오른 경우는 일한국에서 페르시아인들이 그랬던 것에 비해 매우 적었다. 명나라의 영락제는 원나라 시대의 차별을 언급하며, "원나라 시대 몽골인들은 오직 '몽골인과 타타르인'만을 고용하고 남북 중국인들을 버렸으며, 이것이 바로 그들에게 재앙을 가져온 원인이다."라고 말했다. 그러나 몽골의 일반 가정들은 몽골과 중국 본토 모두에서 극심한 빈곤에 빠졌고, 엘리트 지위는 점점 한족에 의해 침투되었다.[71][72]

원나라 황제들은 이슬람교도들을 차별하여 할랄 도축과 할례와 같은 이슬람 관습, 유대인의 코셔 도축을 제한하고 몽골식 식사를 강요했다.[58] 말기에는 부패와 박해가 심해져 이슬람 장군들이 한족과 함께 몽골에 맞서 반란을 일으켰다. 명나라 창업주 주원장(朱元璋)은 란유와 같은 이슬람 장군들을 거느렸고, 그들은 몽골에 맞서 싸워 승리했다. 일부 이슬람 공동체는 "막사"와 "감사"를 뜻하는 중국 성씨 영(營)을 사용했는데, 이는 한족이 몽골 타도에 도움을 준 것에 대한 감사의 표시로 내린 것이라고 한다.[73] 몽골과의 전쟁 중 명나라 황제 주원장의 군대에는 회족 무슬림 풍승(馮勝)이 있었다.[74] 세무(色目) 계층의 무슬림들 또한 이스파 반란에서 원나라에 대항하여 반란을 일으켰으나 진압되었고, 무슬림들은 원나라 충신 장군 진유정(陳友定)에 의해 학살당했다.

해상 무역에 종사했던 흥화(泉州)의 무슬림 상인들은 가족을 중심으로 정치, 무역 활동을 하며 부를 축적했다. 원나라는 반(反)무슬림 및 반(反)세무 법률을 제정했는데, 1340년 모든 결혼은 혼인 규정에서 유교적 원칙을 따라야 했고, 1329년 무슬림을 포함한 모든 외국 성직자들의 세금 면제가 폐지되었으며, 1328년에는 무슬림 카디의 직책이 폐지되었다. 이는 무슬림들 사이에서 반(反)몽골 정서를 불러일으켜 14세기 중반 일부 반원 반란 세력에 무슬림들이 합류하게 되었다. 1357년에서 1367년 사이에 이시바시(Yisibaxi) 페르시아계 무슬림 주둔군은 흥화와 남쪽 복건(福建)에서 원나라에 대항하는 반란을 일으켰다. 페르시아 상인 아민 우드딘(Amiliding)과 사이프 우드딘(Saifuding)이 반란을 이끌었고, 페르시아 관리 야우나(Yawuna)는 1362년 이들을 암살하고 무슬림 반군을 장악했다. 무슬림 반군은 북쪽을 공격하여 흥화의 일부 지역을 점령하려 했지만, 복주(福州)를 함락하는 데는 실패했다. 1367년 진지(Jin Ji)라는 무슬림 반란군 장교가 야우나에게서 배신한 후, 복주의 원나라 지방 충신 세력이 무슬림 반군을 패퇴시켰다.[75][76]

역사학자 모트(Frederick W. Mote)는 4계급 체제 내 사람들의 위치는 실제 사회적 권력과 부가 아닌, 제도적, 법적으로 부여된 "특권의 정도"를 의미할 뿐이라고 주장했다. 사람의 계급 내 위치는 사회적 지위를 보장하지 않았고, 부유하고 사회적 지위가 높은 중국인이 있는 반면, 빈곤하게 살고 혹독한 대우를 받는 몽골인과 색목인도 있었다.

일본 역사학자들은 몽골 지배하에 4계급 체제가 존재했다는 인식을 비판했고, 후나다 요시유키는 색목인을 계급으로서의 존재 자체를 의문시했다.[77]

원나라는 민정 체제에서도 개개 백성과 황제 간의 개인적인 주종 관계를 중시했다. 원나라는 호적을 작성할 때 각 가구를 “군호(軍戶)”, “전호(站戶)”, “장호(匠戶)”, “유호(儒戶)”, “민호(民戶)” 등 수십 종의 직업별 호적으로 나누고, 직업별 호적은 세습시켰다. 군호와 전호는 군역이나 역참에 대한 책임을 지는 대신 면세 등의 특권을 누렸고, 일반 민호에 비해 광대한 토지를 소유하는 특권 계급이 되었다. 군호와 전호는 과거 한족 세후(世侯)의 부하 병사들이 군벌 해체 후 편성된 것이 주를 이루며, 몽골에 대한 공로로 특권을 부여받았다고 이해된다. 지역적으로는 몽골에 일찍 귀순한 화북에 편중되어 있었다.

이러한 정치 제도의 결과로 몽골은 몽골에 귀순한 순서에 따라 지배하의 민족 대우에 차별이 존재했다. 이것이 몽골인·색목인·한인·남인의 사등 신분 제도이다. 사등 신분 제도가 시행되었기 때문에, 한인 남인의 고급 관리는 극히 소수로 제한되었다. 그러나 이 신분 제도에서 지배층의 정점에 있던 몽골인이라도 몰락하여 노예가 되는 자도 있었다. 쿠빌라이 칸은 즉위 전부터 위구르인, 거란인, 한인, 여진족 등으로 구성된 다종족 혼성의 브레인이자 실무 집단을 거느리고 있었다. 원나라에서는 재무에 능한 색목인(무슬림)들에게 재정 부문을, 문화·종교 관련 부문에는 티베트인이나 인도, 네팔, 카슈미르 지방 출신자를, 그리고 과학·학술·정보·기술 분야에는 각 지역 출신 인물들이 등용되어 각 개인의 특성과 능력에 맞는 직무를 분담했다. 원나라 말에는 키프차크 친위군이나 아스트 친위군처럼 원래 몽골이 아닌 출신의 자들이 몽골 귀족과 마찬가지로 정권을 좌우했고, 한족 출신자 중에서도 원나라에 충성을 맹세하는 자들이 나타났다. 타이베이시의 국립고궁박물원에 소장되어 있는 쿠빌라이의 사냥 모습을 그린 「세조출렵도」에는 흑인으로 보이는 검은 피부를 한 사람이 말을 타고 쿠빌라이 근처에 묘사되어 있다.[98]

몽골의 관습에 고집하고, 연고주의에 의해 인재를 등용하고, 특히 몽골인의 중국 동화를 싫어한 원나라의 정치 제도는 극히 특이했으며, 그 분권적이고 중세적인 지배는 당나라 이후 귀족 계층 및 농노제의 해체와 황제 독재로 진행되어 온 중국 역사의 흐름에서 보면 시대 역행적이었다. 유통과 무역의 진흥을 도모하고, 지폐를 유통시키는 등 경제·상업 정책은 남송의 시행을 계승했지만, 노예제로 역행한 폐해는 크게 나타나 광범위한 산업(특히 농업 전반, 어업, 광업 전반)에서 침체기에 접어들었고, 송나라의 수준으로 회복하는 것은 명나라 중기까지 기다려야 했다.[99]

6. 문화

원나라 시대에는 다양한 민족이 어울려 살면서 여러 문화가 발전했다. 특히 소설과 연극 분야에서 큰 변화가 있었는데, 백화문이라는 쉬운 구어체가 널리 쓰이게 된 것이 특징이다.[46] 또한 중앙아시아와 중국이 하나로 통합되면서 동서양 간 교류도 활발해졌다. 몽골 제국의 넓은 영토 덕분에 다양한 문화권의 사람들이 중국으로 들어와 중국 문화에 큰 영향을 주었다. 원나라가 멸망할 때까지 무역과 경제가 크게 발전했고, 페르시아, 아라비아 등에서 온 상인들이 시장 경제를 활성화시켰다.

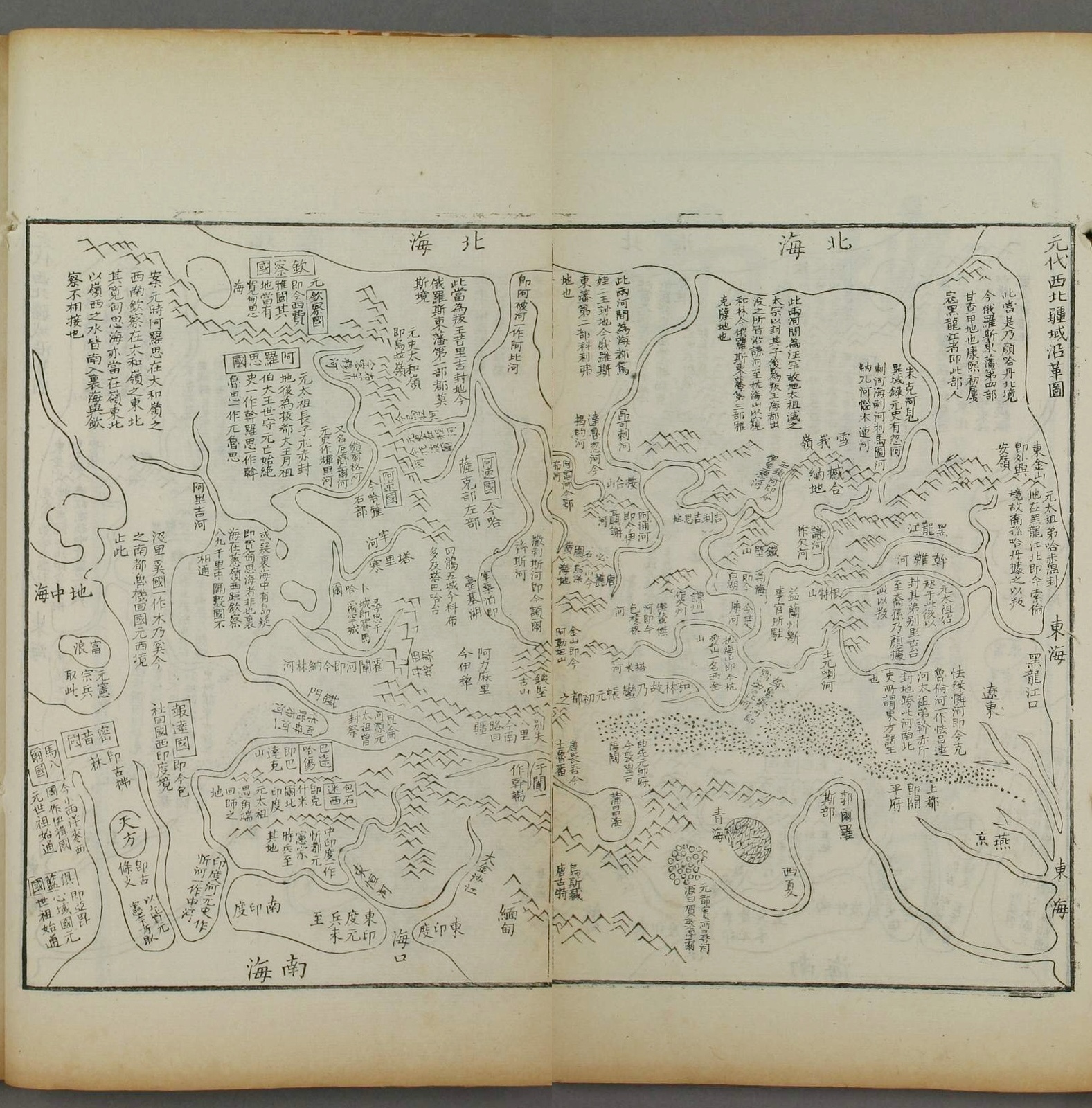

원나라 황실은 불교, 특히 티베트 불교를 믿었다. 중국으로 온 무슬림들은 중동의 발달된 의학, 약학, 의복, 식품 등을 동아시아에 전파했고, 당근, 튤립, 레몬, 멜론, 사탕수수, 목화 같은 고급 작물들도 원나라 시대에 동아시아에 성공적으로 자리 잡았다.[8] 서양 악기들도 들어와 중국 음악을 발전시켰다. 네스토리우스파와 로마 가톨릭교회도 원나라의 관용적인 종교 정책 덕분에 중국에 진출했고, 티베트 불교를 포함한 불교도 전성기를 누렸다. 다만 도교는 원나라의 박해를 받아 세력이 약해졌다. 유교도 중요하게 여겨졌는데, 원나라는 이전 왕조들의 본을 받아 유교적인 관료제를 채택하고 유교적인 과거제를 통해 관리들을 임용했다. 이는 금나라 통치 시절 이후 북부 중국에서 단절되었던 유교적 학풍을 되살린 것으로, 한족 통치를 원활하게 하기 위해 실시한 것이었다. 원나라에서는 넓은 영토를 통치하다 보니 탐험 문학, 지도학, 지리학, 수학, 천문학, 역법 등도 크게 발전했다.[46]

원나라 때 중국에서 발명된 물건들은 유럽과 서아시아 지역으로 많이 수출되었다. 질산 칼륨, 종이, 도자기, 카드, 의약품 등이 주로 수출되었고, 중국에서는 활발한 무역 덕분에 칠보와 유리 공법이 발달했다. 원나라는 이후 중국을 통치한 명나라에도 영향을 주었는데, 명나라 초대 황제 주원장은 몽골의 군사 통치 방식에 감탄하여 군사 기지들과 요새들을 그대로 사용했다.[8]

베네치아 출신 상인 마르코 폴로가 쓴 동방견문록은 원나라의 쿠빌라이 칸 시대를 묘사한 것으로, 서양인들이 동양으로 여행을 왔다가 남긴 첫 기록물이다. 마르코 폴로는 '칸발리크'(대도)라는 도시를 다녀왔다고 적었는데, 이 책은 동방에 대해 잘 몰랐던 서양인들에게 큰 충격을 주었고, 이국적인 분위기와 생생한 묘사로 큰 인기를 얻었다. 책 내용을 분석하면 마르코 폴로가 중국을 다녀온 시기는 1299년으로 보인다. 다만 마르코 폴로가 만리장성이나 전족 등에 대해 언급하지 않아 신빙성에 의문이 제기되기도 하지만, 학계에서는 동방견문록이 실제로 마르코 폴로의 모험에 기반한 것이며 대부분 매우 정확하고 독특하여 사료적 가치가 높다고 평가한다.[49]

원나라 정부는 다양한 공공 사업을 벌였다. 쿠빌라이 칸의 핵심 연구자 중 한 명인 천문학자 곽수경은 태음태양력을 365.2425일로 정확하게 계산했는데, 이는 현대의 그레고리력과 26초밖에 차이가 나지 않을 정도로 정확했다.[50] 원나라는 넓은 영토를 다스리기 위해 도로와 수로 사업도 활발히 벌였다. 기근에 대비하여 제국 전역에 곡식창고를 짓고, 수로를 건설하여 농지를 개간하고 생산량을 늘렸다. 원의 수도였던 대도에는 거대한 인공 연못, 언덕, 산, 공원들과 함께 거대한 칸의 궁전이 지어졌고, 이 아름다움은 상상을 초월했다고 전해진다. 대도는 대운하의 종착점으로 경제적인 부를 누렸는데, 대운하가 원나라 시대에 재정비되어 내지와 해양을 연결하며 중국 내부의 무역, 일본, 고려, 심지어는 유럽까지도 활발하게 이었기 때문이었다. 유럽인 여행가들은 대운하를 통해 새로운 작물들, 수수새속, 이국적인 요리법 등을 들여와 중화 문화를 더욱 풍요롭게 했다.

원나라의 경제적 번영은 중국 남북의 경제를 연결하고 국제 무역을 진흥시킨 덕분이었다. 또한, 국가 전매제도를 통한 막대한 소금 수입과 농업 생산력으로 인한 곡물이 국고를 뒷받침했다. 경제 중심지로 계획 설계된 수도 대도(大都)에 집중되는 국제적인 규모의 물류에서도 상세(商稅)를 얻었다. 원나라의 경제 정책을 담당했던 사람들 중 상당수는 색목인(色目人)이었다.

6. 1. 종교

원나라는 다양한 종교가 공존했던 시대로, 불교, 이슬람교, 기독교, 만니교 등이 있었다. 특히 티베트 불교가 성행하여 사실상의 국교 역할을 했다. 한발릭(현재의 베이징)에는 불교 및 티베트 사무국(宣政院|xuānzhèngyuàn중국어)이라는 최고위급 행정 기관이 설치되어 승려들을 감독했다.[54] 쿠빌라이 칸은 티베트 불교의 사캬파를 중시하여, 사캬파의 지도자가 황제 스승(帝师|Dìshī중국어) 직을 역임하며 특별한 권력을 누렸다.[54] 몽골의 불교 후원은 많은 불교 미술 유적을 남겼다.

칭기즈 칸 시대부터 여러 종교의 공존을 허락했고, 모두 하나의 텐그리를 섬기는 것으로 보호했다. 원나라 건국은 중국 내 무슬림 수의 급격한 증가로 이어졌으나, 서방의 칸국들과 달리 이슬람교로 개종하지는 않았다. 그러나 칭기즈 칸과 그 후의 원 황제들은 할랄 도축과 같은 이슬람 관습을 금지하고 몽골식 도축 방식을 강요했으며, 할례도 금지했다.[57][58] 유대인들도 코셔 식사가 금지되는 영향을 받았다.[57] 세무 계층의 무슬림들은 이스파 반란을 일으켰지만 진압되었고, 많은 회족 무슬림들은 몽골 타도에 중요한 역할을 했다.[73]

금나라(金) 시대에 발생한 전진교(全真教)를 비롯한 도교(道教) 교단이 몽골의 보호를 받았다. 교주 구장춘(丘長春)은 칭기즈칸의 칙허에 따라 화북 일대를 비롯한 몽골 제국의 한족 영토에서 종교 세력을 통괄하는 특권을 얻었다. 그러나 전진교단의 급격한 확장은 불교 교단과 심각한 대립을 낳았고, 몽케(蒙哥) 치세에 카라코룸(哈拉和林)과 중도에서 세 차례에 걸쳐 열린 “도불논쟁(道佛論爭)”에서 전진교단은 화북 종교계의 정치적 권력을 박탈당했다.[101] 대신 티베트 불교(西藏佛教) 사캬파(薩迦派)의 고승 사캬 판디타(薩迦班智達)와 파스파(八思巴)에게 종교계를 감독하는 권한을 부여했다.[102] 정일교(正一教)는 강남 도교의 통괄자 지위를 얻어 보호가 확대되었다.[103]

선종(禪宗)이 보호를 받았고, 항주의 중봉명본(中峰明本)이 대표적인 승려였다. 그러나 곧 티베트 불교가 세력을 확장하여 몽골 귀족들 사이에 크게 퍼졌다. 쿠빌라이는 사캬파의 교주 파스파(八思巴)에게 1260년에 “국사”, 1269년에 “제사(帝師)” 칭호를 수여하고 원(元) 영내의 모든 불교 교단에 대한 통제권을 인정했다.

국제 무역의 번영과 함께 이슬람교가 유입되어 천주시 등 연안 지역과 운남성 등 내륙에 대규모 무슬림 공동체가 형성되었다. 니우제칭전사(牛街清真寺)는 당시 중도성(中都城) 내에 있었으며, 몽골 제국, 원(元)나라 시대에 부지가 크게 확장된 사원 중 하나이다.[104] 기독교의 경우, 케레이트 왕국과 음산산맥 지역의 옹구트 왕국 등에서 믿던 네스토리우스파 기독교는 원나라 시대에도 여전히 많은 신자를 유지했고, 로마 교황이 파견한 선교사들이 대도(大都)에 상설 교회를 설립하여 전파 활동을 펼쳤다.

원나라는 유교를 배척했다는 이야기가 있지만, 몽골 제국은 오고타이 칸 시대부터 이미 공자와 맹자의 후손 보호, 곡부 공자묘 재건 등을 실시하는 등 종교로서의 유교는 오히려 보호 대상이었다.[106] 원나라의 과거제는 시부보다 경의에 비중을 두었고, 경전 해석에서 주자의 해석을 정통으로 삼도록 정했다.[107]

6. 2. 학문과 예술

원나라 시대에는 다양한 민족이 어울려 살면서 여러 문화가 발전했다. 특히 소설과 연극 분야에서 큰 변화가 있었는데, 백화문이라는 쉬운 구어체가 널리 쓰이게 된 것이 특징이다.[46] 또한 중앙아시아와 중국이 하나로 통합되면서 동서양 간 교류도 활발해졌다. 몽골 제국의 넓은 영토 덕분에 다양한 문화권의 사람들이 중국으로 들어와 중국 문화에 큰 영향을 주었다. 원나라가 멸망할 때까지 무역과 경제가 크게 발전했고, 페르시아, 아라비아 등에서 온 상인들이 시장 경제를 활성화시켰다.원나라 황실은 불교, 특히 티베트 불교를 믿었다. 중국으로 온 무슬림들은 중동의 발달된 의학, 약학, 의복, 식품 등을 동아시아에 전파했고, 당근, 튤립, 레몬, 멜론, 사탕수수, 목화 같은 고급 작물들도 원나라 시대에 동아시아에 성공적으로 자리 잡았다.[8] 서양 악기들도 들어와 중국 음악을 발전시켰다. 이슬람교도 중앙아시아에서 많은 중국인들이 개종하면서 아시아 지역에 큰 영향을 끼쳤다. 네스토리우스파와 로마 가톨릭교회도 원나라의 관용적인 종교 정책 덕분에 중국에 진출했고, 티베트 불교를 포함한 불교도 전성기를 누렸다. 다만 도교는 원나라의 박해를 받아 세력이 약해졌다. 유교도 중요하게 여겨졌는데, 원나라는 이전 왕조들의 본을 받아 유교적인 관료제를 채택하고 유교적인 과거제를 통해 관리들을 임용했다. 이는 금나라 통치 시절 이후 북부 중국에서 단절되었던 유교적 학풍을 되살린 것으로, 한족 통치를 원활하게 하기 위해 실시한 것이었다. 원나라에서는 넓은 영토를 통치하다 보니 탐험 문학, 지도학, 지리학, 수학, 천문학, 역법 등도 크게 발전했다.[46]

원나라 때 중국에서 발명된 물건들도 유럽과 서아시아 지역으로 많이 수출되었다. 질산 칼륨, 종이, 도자기, 카드, 의약품 등이 주로 수출되었고, 중국에서는 활발한 무역 덕분에 칠보와 유리 공법이 발달했다. 원나라는 이후 중국을 통치한 명나라에도 영향을 주었는데, 명나라 초대 황제 주원장은 몽골의 군사 통치 방식에 감탄하여 군사 기지들과 요새들을 그대로 사용했다.[8]

베네치아 출신 상인 마르코 폴로가 쓴 동방견문록은 원나라의 쿠빌라이 칸 시대를 묘사한 것으로, 서양인들이 동양으로 여행을 왔다가 남긴 첫 기록물이다. 마르코 폴로는 '칸발리크'(대도)라는 도시를 다녀왔다고 적었는데, 이 책은 동방에 대해 잘 몰랐던 서양인들에게 큰 충격을 주었고, 이국적인 분위기와 생생한 묘사로 큰 인기를 얻었다. 책 내용을 분석하면 마르코 폴로가 중국을 다녀온 시기는 1299년으로 보인다. 다만 마르코 폴로가 만리장성이나 전족 등에 대해 언급하지 않아 신빙성에 의문이 제기되기도 하지만, 학계에서는 동방견문록이 실제로 마르코 폴로의 모험에 기반한 것이며 대부분 매우 정확하고 독특하여 사료적 가치가 높다고 평가한다.[49]

원나라 정부는 다양한 공공 사업을 벌였다. 쿠빌라이 칸의 핵심 연구자 중 한 명인 천문학자 곽수경은 태음태양력을 365.2425일로 정확하게 계산했는데, 이는 현대의 그레고리력과 26초밖에 차이가 나지 않을 정도로 정확했다.[50] 원나라는 넓은 영토를 다스리기 위해 도로와 수로 사업도 활발히 벌였다. 기근에 대비하여 제국 전역에 곡식창고를 짓고, 수로를 건설하여 농지를 개간하고 생산량을 늘렸다. 원의 수도였던 대도에는 거대한 인공 연못, 언덕, 산, 공원들과 함께 거대한 칸의 궁전이 지어졌고, 이 아름다움은 상상을 초월했다고 전해진다. 대도는 대운하의 종착점으로 경제적인 부를 누렸는데, 대운하가 원나라 시대에 재정비되어 내지와 해양을 연결하며 중국 내부의 무역, 일본, 고려, 심지어는 유럽까지도 활발하게 이었기 때문이었다. 유럽인 여행가들은 대운하를 통해 새로운 작물들, 수수새속, 이국적인 요리법 등을 들여와 중화 문화를 더욱 풍요롭게 했다.

원나라의 경제적 번영은 중국 남북의 경제를 연결하고 국제 무역을 진흥시킨 덕분이었다. 또한, 국가 전매제도를 통한 막대한 소금 수입과 농업 생산력으로 인한 곡물이 국고를 뒷받침했다. 경제 중심지로 계획 설계된 수도 대도(大都)에 집중되는 국제적인 규모의 물류에서도 상세(商稅)를 얻었다. 원나라의 경제 정책을 담당했던 사람들 중 상당수는 색목인(色目人)이었다.

원의 세금 제도는 과거 금나라의 영토(한지)와 남송의 영토(강남)에서 달랐다. 한지의 세금 제도는 오고타이 시대에 예률초재 등이 정비한 세제를 기반으로 했으며, 세량법(稅糧法)과 과차법(科差法)이라는 두 가지 세법으로 구성되었다.

- 세량: 각 호의 장정(노동에 견딜 수 있는 남성)마다 곡물 1석, 또는 토지 1묘마다 밭은 3승, 관개지는 5승과 같이 인구수와 밭 면적 중 하나를 기준으로 곡물을 세금으로 냈다.

- 과차: 호에 부과되는 세금으로, 섬료(糸料)와 포은(包銀)으로 나뉜다.

- 섬료: 최고 견사(絹絲) 22냥 4전(무게)을 납부.

- 포은: 은 6냥을 납부. 몽골 왕족·귀족이 국제 무역에 투자하기 위해 은을 모으는 목적으로 설치.

강남에서는 남송에서 이어받은 양세법을 그대로 사용했다. 양세법에서는 각 호가 여름에 목면 등의 물산, 가을에 곡물을 각자의 재산에 따른 금액으로 1년에 두 번 납세했다.

원의 상세는 은으로 냈으며, 세율은 약 3.3%였다. 사치품이나 비일용품이 주부 간을 이동할 때나 항만을 상품이 통과할 때 관세를 부과했고, 일용품은 최종 판매지에서 판매 시 상세를 지불하면 되었다. 해외와의 무역은 엄격하게 통제되었지만, 국고에 들어오는 상세 총액은 세입의 1~3할에 달했다. 원나라 세입의 8할을 차지한 것은 소금 전매제였다.

원나라 시대 문학에서 주목할 만한 것은 잡극(雑劇)이라는 희곡(戯曲) 작품이다. 한문(漢文), 당시(唐詩), 송사(宋詞), 원곡(元曲) 등에서 알 수 있듯이 이 시대의 "곡(曲)"은 역대 최고로 평가받는다.[135]

소설(小説) 분야에서도 재능 있는 작가들이 모여들었고, 서유기, 수호전, 삼국지연의 등은 이 시대에 원형이 만들어진 것으로 여겨진다. 과거제도(科挙制度) 시행 횟수가 급감하면서 직업을 잃은 지식인들이 곡(曲)을 쓰기 시작했기 때문에 원나라 시대에 곡(曲)이나 소설과 같은 오락성이 강한 문학이 번성했다고 한다.

한시(漢詩) 분야에서도 송나라 종실의 한 사람인 조맹부(자앙(子昂)), 원나라 4대가(四大家)라 불리는 우집, 양재, 범탁, 계협사 등의 이름이 거론되며, 전통적인 문학이 침체된 것은 아니었다. 원나라 후기에는 비한족(색목인(色目人)) 시인이 나타났고, 무슬림 진사(進士)(과거 합격자)인 삽도라를 원나라 최고의 한시인으로 평가하는 의견도 많다.

원나라 잡극은 배우가 무대에서 노래를 부르고 대사를 말하고 동작을 보이는 것으로, 대도(大都)에서 유행했기 때문에 북곡(北曲)이라 불린다. 원의 곡은 4막으로 이루어지며 비파를 중심으로 한 몇 가지 악기를 사용한다. 정말(正末), 정단(正旦)을 비롯하여 충말(沖末), 정(淨), 축(丑) 같은 배역이 정해지며, 주역의 말(末)과 단(旦)만이 노래를 부른다. 대표작은 『서상기』 『한궁추』 등이다. 북곡이 엄격한 규칙을 갖는 데 반해 원의 중엽 이후 강남(江南) 지방에서 일어난 남곡(南曲)은 자유롭고 무대의 변화가 많고 화려하다. 남곡의 대표작으로는 『비파기』가 있다.[135]

원나라 시대의 음악을 호악(胡樂, 오랑캐 음악)이라고 하였는데 원 간섭기 시절 고려의 음악에 영향을 주었다. 이 시기에 도입된 원나라 악기가 해금과 태평소다.

서화 분야에서는 조맹부가 가장 유명하다. 조맹부의 서화는 고전으로의 복귀를 목표로 한 것으로, 서는 원대의 판본은 모두 조맹부의 서체를 기반으로 한다고 일컬어지며, 회화는 북송 이래의 원체화를 벗어나 오흥파(吳興派)라 불리는 새로운 흐름을 열었다. 원말에는 황공망, 니찬, 오진, 왕몽의 "원말사대가"가 조맹부의 화풍을 발전시켜, 남종화로도 후에 구분되는 산수화의 기법을 확립해 나갔다.[134]

도자기는 중국 역사상 최고라고 불리는 송대의 것을 계승했지만, 더 나아가 원대에는 청화 등의 선명한 새로운 기법과 대반(大盤) 등 큰 기형이 새롭게 등장하여, 송대까지의 청자 등의 고요함과 간결함을 중시하는 미의식과 대조를 이룬다. 청화(青花)라고 불리는 청화(染付)에 사용되고 있는 코발트 안료는 서방으로부터의 수입품으로 회회청(回回青)이라고 불리며, 동서 교류가 진행된 원대의 특징을 잘 보여준다.

6. 3. 과학 기술

원나라 시대에는 다양한 민족과 문화가 어우러지면서 과학 기술이 크게 발전했다. 특히 백화문 사용이 늘어나면서 소설과 연극 분야에서 큰 변화가 일어났다. 또한, 중앙아시아와 중국이 통합되면서 동서양 간 교류가 활발해졌다. 몽골 제국의 넓은 영토는 다양한 문화권의 영향을 받아들일 수 있게 하였고, 이는 중국 문화에 큰 변화를 가져왔다. 무역과 경제도 크게 번성하여 페르시아, 아라비아 등에서 온 상인들이 시장 경제를 촉진했다.원나라 황실은 불교, 특히 티베트 불교를 믿었다. 이슬람교도들은 중동의 발달된 의학, 약학, 의복, 식품 등을 동아시아에 전파했으며, 당근, 튤립, 레몬, 멜론, 사탕수수, 목화 등의 작물도 원나라 시대에 동아시아에 성공적으로 자리 잡았다. 서양 악기도 도입되어 중국 음악을 발전시켰다. 네스토리우스파와 로마 가톨릭교회도 원나라의 관용적인 종교 정책 덕분에 중국에 진출했고, 불교도 전성기를 누렸다. 다만, 도교는 원나라의 박해를 받아 세가 주춤했다. 유교도 중요시되어, 원나라는 유교적인 관료제를 채택하고 과거제를 통해 관리들을 임용했다. 이는 금나라 통치 시절 이후 북부 중국에서 단절되었던 유교적 학풍을 되살린 것이다.

원나라 시대에는 탐험 문학도 발달했고, 지도학, 지리학, 수학, 천문학, 역법 등도 크게 발전했다. 질산 칼륨, 종이, 도자기, 카드, 의약품 등이 유럽과 서아시아 지역으로 수출되었으며, 중국에서는 활발한 무역에 힘입어 칠보와 유리 공법이 발달했다.

원나라 정부는 다양한 공공 사업을 벌였다. 천문학자 곽수경은 태음태양력을 365.2425일로 계산했는데, 이는 현대의 그레고리력과 26초밖에 차이가 나지 않을 정도로 정확했다. 원나라는 도로와 수로 사업도 활발히 벌였고, 기근을 대비하여 제국 전역에 곡식창고를 지었다. 수도였던 대도에는 거대한 인공 연못, 언덕, 산, 공원들과 함께 거대한 칸의 궁전이 지어졌다. 대도는 대운하의 종착점으로 기능하며 경제적인 부를 누렸는데, 대운하가 원나라 시대에 재정비되어 내지와 해양을 연결했기 때문이다.

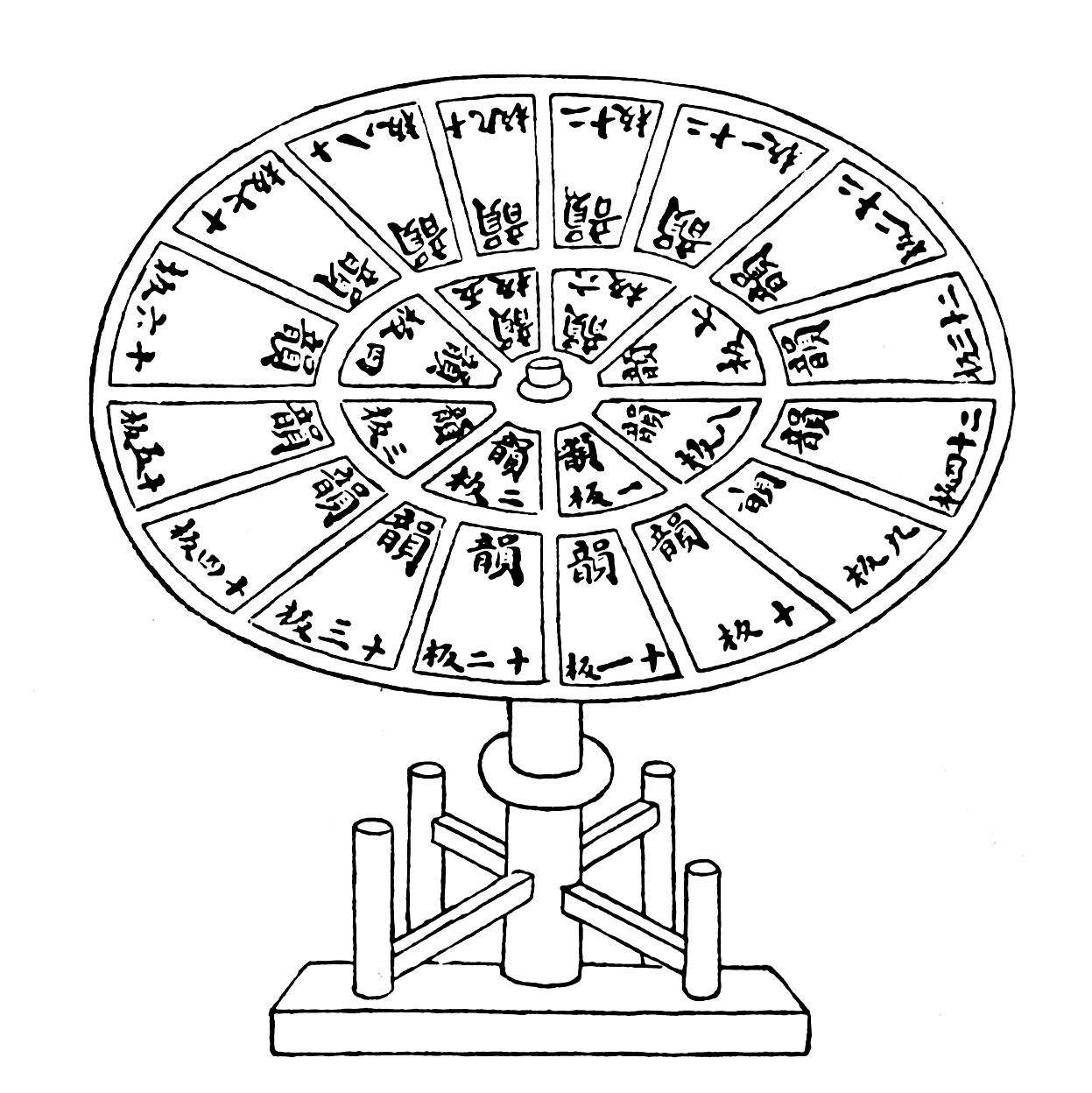

원나라 시대 수학자들은 다항식 대수 분야에서 발전을 이루었다. 수학자 주세걸(1249~1314)은 최대 4개의 미지수를 갖는 연립방정식을 풀었다.[135] 그의 방법은 1303년에 쓰여진 ''사원옥감(四元玉鑒)''에 기술되어 있다. 책의 서두에는 파스칼의 삼각형 그림이 포함되어 있으며, 유한 등차수열의 합도 다루고 있다.

곽수경은 역법 제작에 수학을 응용했다. 그는 구면 삼각법을 연구한 중국 최초의 수학자 중 한 명이었다. 곽수경은 천문 관측 계산을 위해 3차 보간 공식을 유도했다. 그의 역법인 ''수시력(授時暦, 'Time Granting Calendar')''은 1281년 원나라의 공식 역법으로 보급되었다. 이 역법은 송나라 천문학자 신괄의 연구 또는 아랍 천문학자들의 연구에서 영향을 받았을 가능성이 있다. 수시력에는 이슬람의 영향을 보여주는 명시적인 징후는 없지만, 몽골 통치자들은 이슬람 역법에 관심이 있었던 것으로 알려져 있다. 몽골 지배하에 중동의 수학 지식이 중국에 전래되었고, 13세기에 이슬람 천문학자들이 아라비아 숫자를 중국에 전파했다.

원나라의 의사들은 다양한 문화권 출신이었다. 치료자들은 몽골인이 아닌 의사인 '오타치(otachi)'와 전통 몽골 샤먼으로 나뉘었다. 몽골인들은 오타치 의사들을 약초 치료를 사용하는 것으로 특징지었는데, 이는 몽골 샤머니즘의 영적 치료와 구분되었다. 의사들은 원나라 정부로부터 공식적인 지원을 받았고 특별한 법적 특권을 부여받았다. 쿠빌라이 칸은 의학 논문 관리와 새로운 의사 양성을 위해 국립 의학원을 설립했다. 유교 학자들은 높은 수입을 보장하고 의학 윤리가 유교적 미덕과 양립 가능했기 때문에 의학계에 매력을 느꼈다.

원나라의 중국 의학 전통에는 원나라가 금나라로부터 계승한 "4대 의학'이 있었다. 네 가지 학파 모두 같은 지적 기반을 바탕으로 했지만, 의학에 대한 서로 다른 이론적 접근 방식을 주장했다. 몽골인들 통치하에 중국 의학은 제국의 다른 지역으로 퍼져나갔다. 중국 의사들은 몽골인들이 서쪽으로 확장하면서 군사 원정에 동행했다. 침술, 뜸, 맥진과 다양한 약초와 영약과 같은 중국 의학 기술이 서쪽으로 중동과 제국의 다른 지역으로 전파되었다. 원나라 시대에는 여러 가지 의학적 발전이 이루어졌다. 의사 위이린(1277-1347)은 탈구된 관절을 정복하는 현수법을 발명했는데, 이는 마취제를 사용하여 시행되었다. 몽골 의사 후스휘는 1330년 의학 논문에서 건강한 식단의 중요성을 설명했다.

서양 의학 또한 원나라 궁정의 네스토리우스 기독교인들에 의해 중국에서 실시되었는데, 때로는 '휘휘(huihui)' 또는 이슬람 의학으로 불리기도 했다. 네스토리우스 의사 예수 해석가는 쿠빌라이 통치 기간인 1263년에 서양 의학국을 설립했다. 두 개의 황실 병원에 근무하는 휘휘 의사들은 황실 가족과 궁정 구성원을 치료하는 일을 담당했다. 중국 의사들은 서양 의학의 체액설이 전통 중국 의학의 기초가 되는 음양과 오행 철학과 모순되기 때문에 서양 의학에 반대했다. 서양 의학 서적의 중국어 번역본은 알려져 있지 않지만, 중국인들이 아비켄나(Avicenna)의 『의학 대전(The Canon of Medicine)』에 접근했을 가능성이 있다.

몽골 지배자들은 원나라 인쇄 산업을 후원하였다. 중국 인쇄 기술은 고창국과 티베트 중개자들을 통해 몽골로 전파되었다. 왕젠(王振)의 ''농서(農書)''와 같은 일부 원나라 문서는 12세기에 발명된 토기 활자를 사용하여 인쇄되었다. 그러나 대부분의 출판물은 여전히 전통적인 목판 인쇄 기술로 제작되었다. 옮겨데이 황제의 부인 토레게네 카툰의 이름이 새겨진 도교 경전의 출판은 몽골이 후원한 최초의 인쇄물 중 하나이다. 1273년, 몽골인들은 정부 지원 인쇄소인 국립 도서관 국을 설립하였다. 원나라 정부는 중국 전역에 인쇄 센터를 설립하였다. 지역 학교와 정부 기관은 서적 출판을 지원하기 위해 자금을 지원받았다.

원나라 시대에는 사설 인쇄업체도 번창하였다. 이들은 다양한 종류의 서적을 출판하였으며, 교육, 문학, 의학, 종교 및 역사 관련 서적을 인쇄하였다. 인쇄물의 양은 방대하였다. 1312년, 코스기 오드시르(Cosgi Odsir)가 주석을 단 불교 경전 1,000부가 베이징에서만 인쇄되었다. 1328년까지 원나라의 인쇄된 달력과 역서의 연간 판매량은 300만 부를 넘었다.

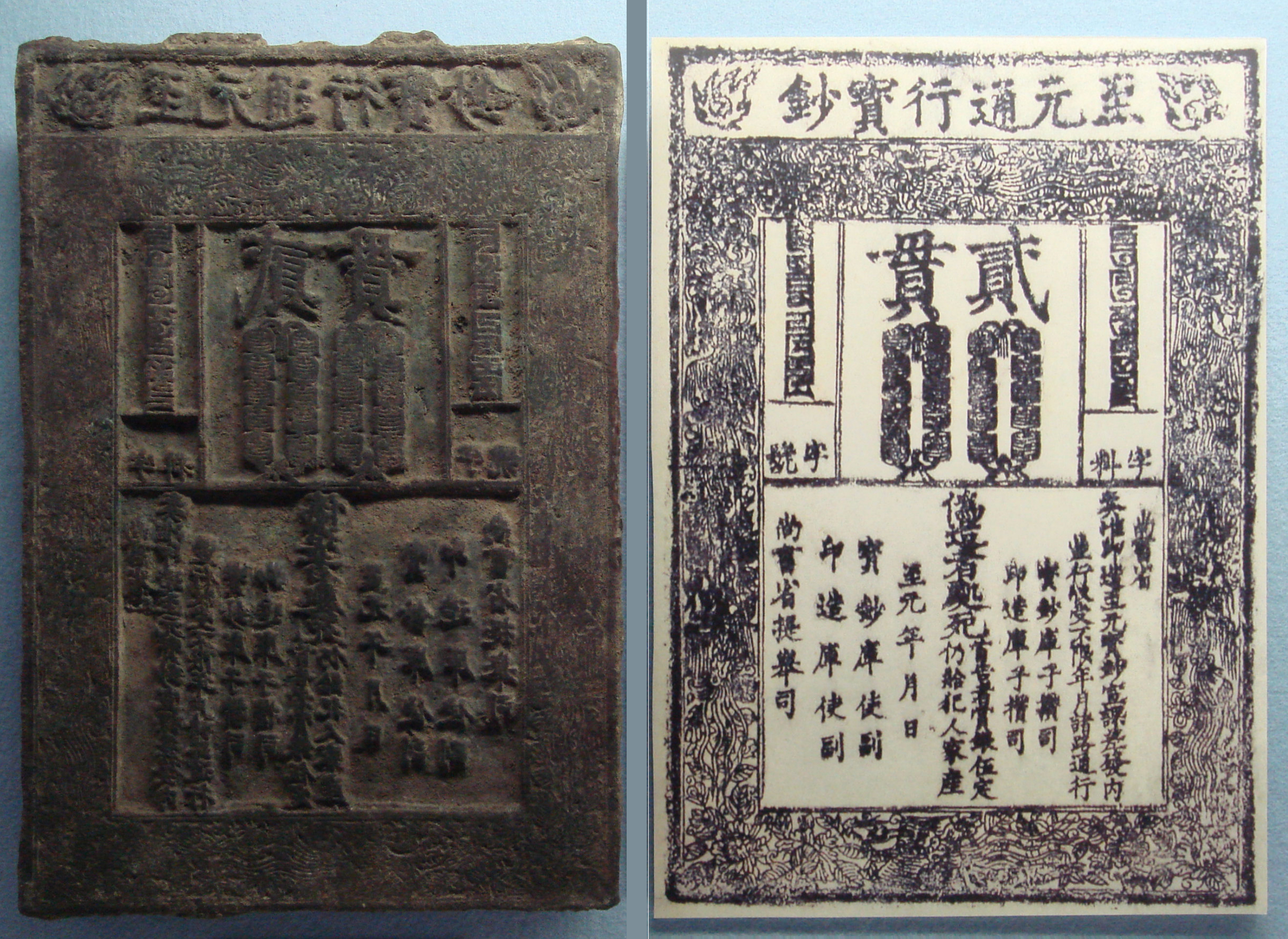

인쇄 기술의 주목할 만한 응용 사례 중 하나는 원나라의 지폐인 ''교초(交鈔)''이다. 교초는 뽕나무 껍질로 만들어졌다. 원나라 정부는 목판으로 지폐를 인쇄하였으나, 1275년에는 청동판으로 바꾸었다. 몽골인들은 중국 이외의 몽골 지배 지역에 중국식 지폐 시스템을 구축하는 실험을 하였다. 원나라의 장관 볼라드(Bolad)는 이란으로 파견되어 가이카투(Gaykhatu)의 일칸국 법정에 원나라 지폐에 대해 설명하였다. 일칸국 정부는 1294년에 지폐를 발행하였지만, 이 새로운 화폐에 대한 대중의 불신으로 인해 이 실험은 실패로 끝났다.

외국 관찰자들은 원나라의 인쇄 기술에 주목하였다. 마르코 폴로는 원나라의 지폐와 ''타쿠이니(tacuini)''라고 불리는 역서 소책자 인쇄를 기록하였다. 라시드 알딘은 인쇄가 귀중한 기술적 돌파구임을 인식하고, 몽골의 지폐 인쇄 실험이 이슬람 세계에서 실패한 것을 유감으로 여겼다. 라시드 알딘의 견해는 중동의 다른 편년사가 공유하지 않았는데, 그들은 일칸국에 미친 실험의 파괴적인 영향을 비판하였다.

몽케 시대에 몽골 궁정에 초빙된 이란 출신의 자말 앗딘에 의해 역법이 도입되었다. 1271년에 회회사천대(回回司天台)라는 천문대가 만들어질 당시의 천체 관측 기구에는 국내 기술과 관측 형태가 사용되었다. 쿠빌라이 칸의 측근이었던 중국 학자 곽수경은 회회사천대의 관측 결과를 바탕으로 새로운 역인 수시력을 만들어 1년을 365.243일로 정했고, 이 역은 명(明)이 멸망할 때까지 사용되었다. 대원(大元)과 우호 관계였던 일한국의 훌레구에 의해 설립되고 나시르 앗딘 앗 투시 등에 의해 운영되었던 마라가 천문대와의 천체 관측 데이터 교류가 활발하게 이루어졌다.

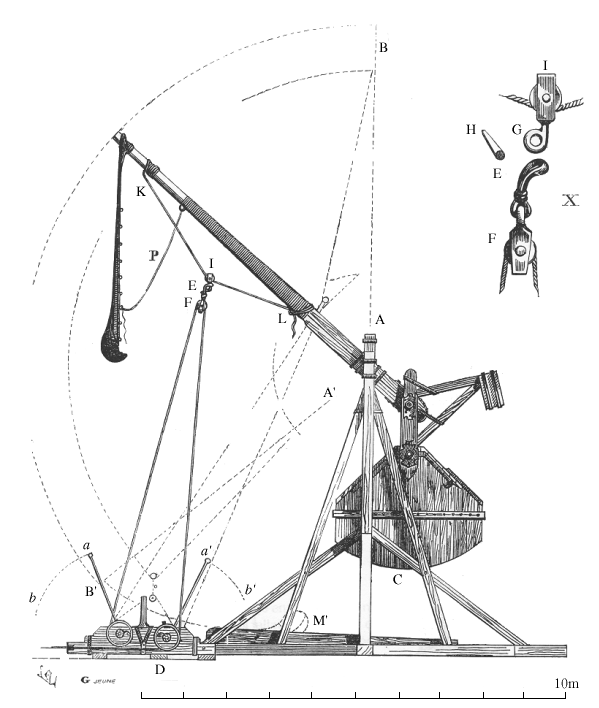

원나라는 남송(南宋)의 거점이었던 襄양 공략에 있어 이란 출신의 기술자를 초빙하여, 투척 거리가 수백 미터에 달하는 이동식 "만자니크(منجنيق manjanīq)"(트레뷰셰트)라는 페르시아식 투석기를 만들었다. 이 만자니크도 중국에서는 회회포라는 이름으로 알려졌다. 금(金) 공략에 있어서는 초기 작전이 공벽 공격력 부족으로 실패했지만, 투석기의 이용으로 성공에 이르렀다.

7. 영향

원나라 시대에는 민족성이 다양해짐에 따라 다양한 문화적 발전이 일어났다. 소설과 연극 분야에서 획기적인 변화가 일어났으며, 백화문을 사회 각계에서 사용하기 시작하였다. 또한 중앙아시아와 중원 지역이 하나로 통합되며 동서양 간 교류도 훨씬 활발해졌다. 몽골 제국의 광대한 영토는 국경을 접하고 있는 모든 문화권들의 영향을 받아들일 수 있게 하였고, 수없이 다양한 문화권에 속한 사람들이 중화권으로 쏟아져 들어옴에 따라 중국의 문화에도 큰 변화가 일어났다.[46] 원나라가 멸망할 때까지 무역과 경제가 크게 번성하였으며, 페르시아, 아라비아 등에서 뻗어있는 무역로에서 들어오는 상인들이 시장 경제를 촉진하였다. 원나라 황실은 불교를 신봉했는데, 특히 티베트 불교가 성행하였다. 원나라 시대에 중국으로 들어온 무슬림들은 중동의 발달한 의학, 약학, 의복, 식품 등을 동아시아에 전파하였으며, 당근, 튤립, 레몬, 멜론, 사탕수수, 목화 등의 고급 작물들도 원나라 시대에 동아시아에 성공적으로 자리잡았다.[8]

서양의 악기들도 도입되어 중국의 음악을 발전시켰다. 이 시기에는 이슬람교에게도 매우 중요한 시기였는데, 중앙아시아에 살고 있던 중국인들 다수가 이슬람으로 개종하여 아시아 지역에 영향력을 끼치게 된 것이다. 네스토리우스파와 로마 가톨릭도 관용적인 원나라의 종교 정책에 힘입어 중국으로 진출했고, 티베트 불교를 포함한 불교도 전성기를 누렸다. 다만 도교는 원나라의 박해를 받아 세가 주춤하기는 하였다. 유교도 중요시되었다. 원나라는 선대 왕조들의 본을 받아 유교적인 관료제를 채택하였고, 유교적인 과거제를 통하여 관리들을 임용하였다. 이는 금나라 통치 시절 이후 북부 중국에서 단절되었던 유교적 학풍을 되살렸던 것으로, 한족 통치를 원할히 하기 위하여 실시했던 것이다. 원나라에서는 워낙 넓은 영토를 통치하다 보니 탐험 문학도 발달하였고, 지도학, 지리학, 수학, 천문학, 역법 등도 크게 발전하였다.

원나라 대에 중국에서 발명된 물건들도 많이 유럽과 서아시아 지역으로 수출되었다. 질산 칼륨, 종이, 도자기, 카드, 의약품 등이 주로 수출되었으며, 중국에서는 활발한 무역에 힘입어 칠보와 유리 공법이 발달하였다. 원나라는 뒤이어 중국을 통치한 명나라에게도 영향을 끼쳤는데, 초대 황제 주원장은 몽골이 군사적으로 중국을 통치한 방법에 감탄하여 이들의 군사 기지들과 요새들을 그대로 사용하였을 정도였다.[8]

서양인들이 동양으로 여행을 왔다가 남긴 첫 기록물이 바로 원나라 시대에 나왔다. 베네치아의 상인 마르코 폴로가 저술한 동방견문록이 바로 원나라의 쿠빌라이 칸 시대를 묘사한 것이기 때문이다. 마르코 폴로는 그의 저서에 '칸발리크'라는 도시를 다녀왔다고 적었는데, 이 것이 바로 원나라의 수도였던 대도였다. 동방견문록은 당시 동방에 대하여 아무 지식이 없던 서양인들에게 신선한 충격을 주었으며, 이국적인 분위기와 생생한 묘사 등으로 큰 인기를 끌었다. 책 내용을 분석하면 마르코 폴로가 중국을 다녀온 시기는 1299년으로 보인다. 다만 마르코 폴로가 중국의 가장 핵심적인 건축물 만리장성을 언급하지 않았고, 전족 등에도 한마디 언급이 없는 것으로 보아 신빙성에 의심이 가기도 한다. 그럼에도 불구하고 학계는 동방견문록이 실제로 마르코 폴로의 모험에 기반하여 쓴 것이며 대부분이 매우 정확하고 독특하여 사료적 가치가 높다고 평가하고 있다.[49]

원나라 정부는 다양한 공공 사업을 벌였다. 쿠빌라이 칸의 핵심 연구자들 가운데에는 저명한 천문학자 곽수경이 있었는데, 그는 원나라가 태음태양력을 정확히 365.2425일로 계산하는 것에 업적을 남겼다. 이는 현대의 그레고리력으로 계산한 것과도 26초의 오차밖에 없을 정도로 매우 정확한 수치였다.[50] 원나라는 방대한 영토를 다스리기 위해 도로와 수로 사업도 활발히 벌였다. 기근을 대비하기 위하여 제국 전역에 곡식창고들이 지어졌고, 수로를 건설하여 농지를 개간하여 생산량을 늘렸던 것이다. 원의 수도였던 대도에는 거대한 인공 연못, 언덕, 산, 공원들과 함께 거대한 칸의 궁전이 지어졌고, 이 아름다움은 상상을 초월했다고 전해진다. 대도는 이 때 대운하의 종착점으로 기능하며 경제적인 부를 누렸는데, 이는 대운하가 원나라 시대에 재정비되어 내지와 해양을 연결하며 중국 내부의 무역, 일본, 고려, 심지어는 유럽까지도 활발하게 이었기 때문이었다. 유럽인 여행가들은 이 대운하를 통하여 새로운 작물들, 수수새속, 이국적인 요리법 등을 들여와 중화 문화를 더욱 풍요롭게 하는 데에 일조하기도 했다.

원나라는 이전에도 북위 등 많은 이민족 국가들이 중국 전역을 통치하였고 한족들에게 있어서 이민족 지배자가 중국을 통치하는 것은 흔한 일이였다. 이전의 여진족이 세운 금나라도 중국 중부 지역까지 통치하기는 하였고 그 때도 여전히 한족이 세운 송나라가 남부 지역에서 굳건히 버티고 있었으나 금나라에 조공하였다. 몽골 역사학계는 보통 원나라를 몽골 제국의 후신으로 보며, 이 때를 몽골의 최극성기로 보기도 한다. 몽골인들은 하늘을 숭배하는 것으로 잘 알려져 있는데, 몽골족들은 이 같은 세계관에 입각하여 원나라를 '생명, 행복, 평화, 힘의 근원이자 이 외에 존재하는 것은 아무 가치가 없다.'라고 찬양할 정도였다. 심지어는 원나라를 중국의 왕조로 평가하지 않는 역사학자들도 있을 정도이다. 이들은 원나라 시대에 한족이 전혀 절대로 융화되지 못했고 오히려 한족들은 2등 시민으로 대우받았기 때문이다.

원나라 황실의 색은 백색이었다. 금속을 상징하는 색깔인데, 이같이 나라의 상징색에 원소의 의미를 부여하는 것은 진나라 시절부터 거슬러 온 것이다. 중국 전통의 용무늬 장식은 일 칸국에게도 전파되었다. 일 칸국에 피지배층인 민족들은 칸들을 중국식 호칭인 '왕'으로 불렀다.

몽골제국은 멀리 유럽에 펼쳐진 대제국으로서 참치 제도가 정비되자 파미르고원을 넘어서 실크 로드를 왕래하는 대상도 증가하여 동서 문화의 교류가 활기를 띠고 유럽의 선교사나 상인·여행가가 속속 동방 세계를 방문했다. 그리고 송나라의 경제력을 이어받아서 해상무역을 더욱 활성화 시키고 중통원보교초, 지원통행보초 등의 지폐를 유통시켜서 어음이 사용되고 금융업이 발전했다. 그리고 바닷길과 하천으로는 양쯔강과 대운하, 해안지대의 시박사를, 육지로는 중국 지역에만 1500개나 존재할 정도로 많은 역참을 이용하여 물자의 유통량과 속도를 모두 크게 증가시켜서 원나라의 부는 세계 어디를 봐도 비교 대상이 없을 정도였다. 서방 문화의 유입 가운데서 중국에 전래한 이슬람 문화는 그 영향이 가장 현저하여 페르시아나 아라비아의 자연과학이나 미술에는 주목할 것이 많다. 중국의 전통 문화는 원나라가 무시했기 때문에 정체했다. 특히 유학의 경시는 학문 발전의 장해가 되었다. 반면 서민 문학은 성행하여 중국 문학사에서 한문·당시(唐詩)·송사(宋詞)와 견주는 대표적인 문학의 하나인 원곡(元曲)이라 불리는 희곡(戱曲)이 융성했다. 회화에서는 송의 원화체(院畵體)나 문인화(文人畵)의 화풍을 엮은 명장이 배출되었다. 또한 원나라의 종교 정책은 극히 관대하여 이슬람교·그리스도교가 상당히 퍼졌고, 티베트 불교도 티베트에서 전파돼 중국 불교 역사에 이채를 던졌다.[135]

원나라에서는 소금과의 교환으로 보장된 교초·소금영을 은과 같은 통화로 유통시킴으로써 은의 절대량 부족을 보충하면서, 소금영의 대금과 상세(商稅)를 은 단위로 징수함으로써 원나라 중앙 정부, 나아가 황제의 손에는 중국 전토에서 다량의 은이 모였다. 이렇게 축적된 은은 광대한 영토를 유지·발전시키기 위한 막대한 군사비로 사용되는 외에도, 적지 않은 부분이 황제로부터 신하인 몽골 귀족들에 대한 하사의 형태로 사용되었다.

원나라에서는 공신들에게 매년 반드시 하사가 있었고, 그 외에도 임시 하사가 있었다. 이 총액이 전매로 얻은 이익의 2할에 달한다고 여겨진다. 왕족에 대한 하사는 먼 서방의 여러 왕에게까지 내려졌던 것으로 알려져 있다. 칭기스칸 시대에는 전쟁으로 인한 약탈을 가져오는 군사 지도자임을 요구받았던 군주는, 원나라에서는 무엇보다 부를 모아 귀족·왕족들에게 재분배하는 능력과 기풍이 요구되는 존재로 변화하였다. 황제의 입장에서 보면, 황제의 독재 정권이면서 동시에 동방 삼왕가를 비롯한 몽골 귀족의 연합 정권이기도 한 원나라의 통일을 유지하고, 원나라를 종주로 하는 몽골 제국의 느슨한 연합 관계를 유지하기 위해서는 하사는 불가결한 사업이었고, 그러기 위해 부를 축적할 수 있는 경제 정책을 택하는 것은 필연적이었다. 그리고 황실·왕족·귀족은 이렇게 얻은 은을 오르토크에 투자하였고, 국제 교역에 흘러간 은은 중국으로의 물류가 되어 대도로 환류하고, 거기서 얻는 이익의 일부가 상세가 되어 다시 황제의 손으로 돌아오는 체계가 되었다.

이와 같이, 전매제에 의한 세입은 원나라의 경제 정책의 근간에 관계되었기 때문에, 밀매는 엄격히 금지되었다. 그러나, 14세기에 들어서면서 중앙 정치의 이완은 소금 밀매와 지폐의 남발에 의한 신용 상실을 초래하여 지폐의 가치가 폭락하였다. 이 결과, 원나라의 금융 정책은 파탄을 맞이하고, 교초는 1356년에 폐지되었다.

원나라는 권리를 수여한 정상이나 왕후가 위탁하는 해상 이외의 해외 교역을 엄금하고, 사무역에 대한 해금 정책(외국으로부터의 교역선은 금지하지 않았다)을 펼쳤다. 금은동철화나 노비·무기 방구·견·마필·병량을 가지고 나가는 것이 발각되었을 경우, 선주 이하 장형 107회·선박 적하 몰수의 벌이 과해졌고, 외국으로부터의 교역선에 대해서도 징세와 거래의 감시와 규제가 행해졌다.

선박은 정해진 항만에의 등록이 의무화되었고, 그 이외의 도시에 정박했을 경우에는 죄에 처해졌다. 또 선원도 엄격한 관리가 행해져 선장으로부터 수부에 이르기까지 전원에게 등록의 의무가 있었고, 누락이 있었을 경우에는 관계자의 가족들까지 죄에 처해졌다. 교역처도 엄중히 관리되어, 신고한 국가 이외와의 무역은 인정되지 않았고, 대선에는 관리가 승선하여 거래 내용 등의 감시가 행해졌다.

원나라에서는 선박세로서 출국과 귀국 시에 적하의 1/30을, 교역 허가로서 세화로부터는 1/10을, 조화로부터는 1/15을 현물로 징수하였다.

8. 역대 칸(汗)

(熙祖)

(세조 추숭)

(毅玄皇帝)

(宣祖)

(세조 추숭)

(功哲皇帝)

카불 칸의 사촌 형제

예수게이의 숙부

(烈祖)

(세조 추숭)

(神元皇帝)

(太祖)

성무황제

(法天啓運

聖武皇帝)