에티오피아의 역사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

에티오피아의 역사는 선사 시대부터 현대에 이르기까지 다양한 시기를 거치며 발전해 왔다. 선사 시대에는 인류의 중요한 화석들이 발견되었고, 고대 시대에는 푼트 왕국, 다못 왕국, 악숨 왕국 등이 번성하며 기독교, 유대교, 이슬람교 등 다양한 종교가 공존했다. 중세 시대에는 자그웨 왕조와 솔로몬 왕조가 등장하여 독자적인 건축과 문화를 발전시켰고, 근세 시대에는 에티오피아-아달 전쟁, 오로모족의 이동, 곤다르 시대, 제후 시대를 거치며 테오드로스 2세, 요하네스 4세, 메넬리크 2세 등이 통일과 근대화를 추진했다. 20세기에는 하일레 셀라시에 1세의 통치, 이탈리아 점령, 공산주의 시대를 겪었으며, 1991년 이후 에티오피아 인민 혁명 민주 전선(EPRDF)의 지배와 민주화 노력을 거쳐 현재 아비 아머드의 집권과 티그레이 전쟁, 코로나19 팬데믹 등 다양한 사건들을 겪으며 변화를 겪고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 에티오피아의 역사 - 에티오피아 내전

에티오피아 내전은 1974년 하일레 셀라시에 1세 황제 전복 후 1991년까지 이어진 무장 갈등으로, 군부 데르그 정권의 탄압과 독립운동, 반군 세력과의 전쟁으로 수백만 명의 사망자와 인도적 재앙을 초래했으며, 에티오피아 인민혁명민주전선에 의해 데르그 정권이 붕괴되며 종식되었다. - 에티오피아의 역사 - 에티오피아 제국

에티오피아 제국은 악숨 왕국에서 기원하여 1270년 솔로몬 왕조 건국으로 시작된 아프리카 뿔 지역의 제국으로, 솔로몬 왕과 시바 여왕의 후손을 자처하며 에티오피아 정교회를 국교로 삼았고, 19세기 후반 메넬리크 2세 때 근대화를 추진하며 영토를 확장하고 이탈리아의 침략을 격퇴했으나, 20세기 하일레 셀라시에 1세 통치 후 군사 쿠데타로 멸망했다.

2. 선사 시대

에티오피아에서는 케냐, 탄자니아와 더불어 고대 인류의 중요한 증거들이 발견되었다. 1963년 네덜란드의 수문학자 제라드 데커는 아와시 근처 켈라 유적지에서 100만 년 이상 된 아슐 석기를 발견했다.[264] 이러한 발견들을 통해 에티오피아는 고생물학 연구의 선두 주자로 자리매김하게 되었다.

에티오피아에서 발견된 가장 오래된 유인원 화석은 1994년 팀 D. 화이트가 발견한 420만 년 전의 아르디피테쿠스 라미두스이다.[265] 가장 널리 알려진 유인원 화석은 1974년 도널드 조헨슨이 아파르주의 아워시 계곡에서 발견한 '루시'이다. 루시는 약 320만 년 전에 살았던 것으로 추정되며, 현재까지 발견된 가장 완전하고 잘 보존된 성체 오스트랄로피테쿠스 화석 중 하나로 평가받는다.[266] 루시의 분류명인 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스는 '아파르의 남쪽 유인원'이라는 뜻으로, 화석이 발견된 에티오피아의 지역명을 따서 지어졌다.

3. 고대

에티오피아 북부 쉬레 인근 마이 아드라샤에서 진행된 고고학 발굴 조사를 통해, 악숨 왕국이나 Dʿmt보다 수 세기 앞선 기원전 1250년경의 중요한 초기 정착지가 발견되었다. 이 유적은 사하라 이남 아프리카에서 알려진 가장 오래된 마을 중 하나로, 대규모 슬래그 퇴적물과 석조 건물 잔해를 통해 금속 가공의 주요 중심지였으며, 높은 수준의 사회적 복잡성과 아라비아와의 장거리 무역 연결을 시사한다.[23]

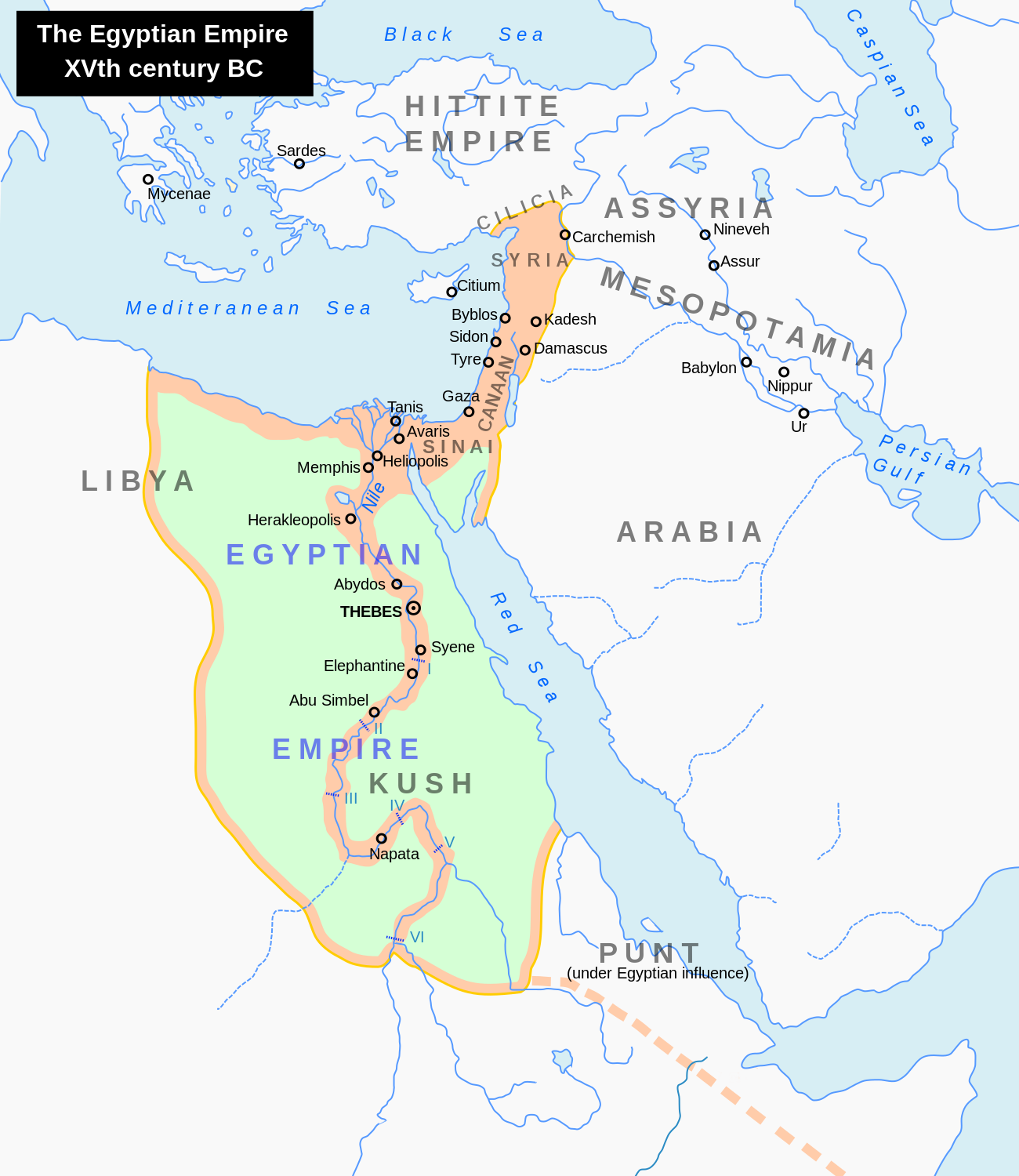

'에티오피아'라는 이름은 그리스어 명칭인 Αἰθιοπίαgrc에서 유래했으며, 이는 '불탄 얼굴'을 뜻하는 Αἰθίοψgrc(Aithiops)에서 파생된 합성어이다. 나중에 이 단어는 '태우다'라는 뜻의 αἴθωgrc(aithō)와 '얼굴'을 뜻하는 ὤψgrc(ōps)가 결합된 것으로 설명되기도 했다.[3] 고대 그리스의 역사가 헤로도토스는 이 명칭을 당시 알려진 사하라 사막 남쪽의 아프리카 지역, 즉 에쿠메네(거주 가능한 세계)의 일부를 지칭하는 데 사용했다.[4] 고대사에서 '에티오피아'는 주로 나일강 상류 계곡에 위치하고 이집트 남쪽에 자리한 쿠시 왕국(현재의 수단 지역)을 가리켰으며, 더 넓게는 사하라 이남 아프리카 전체를 지칭하는 용어로도 쓰였다.[6][7][8][9][10][11][12][13][14]

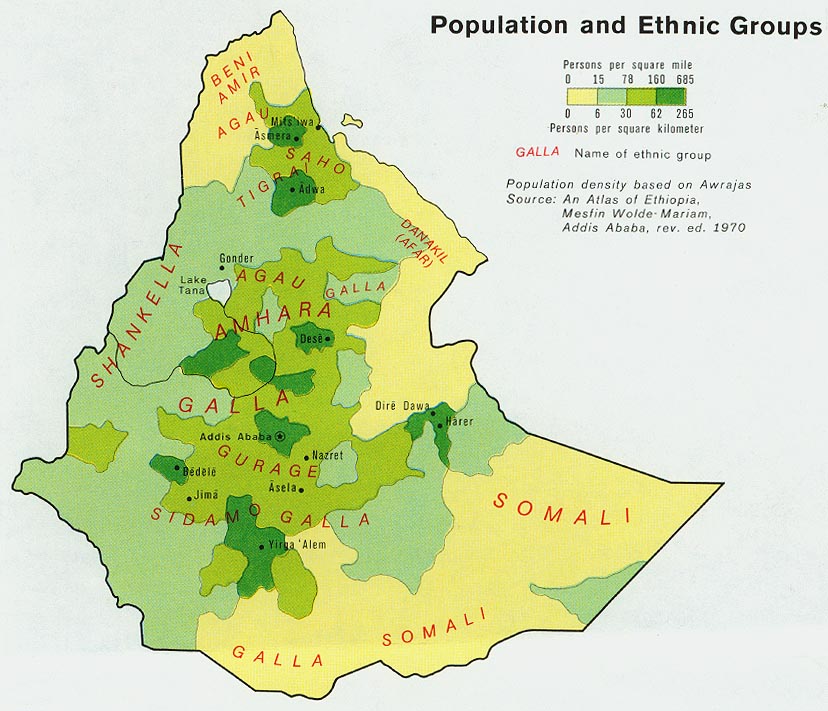

기원전 10세기경, 이 지역에는 원래 쿠시어파 언어를 사용하는 주민들이 살고 있었으나, 아라비아 반도의 예멘 지역에 있던 사바 왕국에서 셈족 계통의 사람들이 이주해 왔다. 이들은 에티오피아 북부의 예하(Yeha)를 중심으로 세력을 형성했지만, 그 지배 범위는 북부의 좁은 지역에 한정되었다. 당시 에티오피아 고원 전체는 여러 부족으로 나뉘어 있었으며, 70개 이상의 부족이 확인되었다. 크게는 암하라어를 중심으로 하는 셈어파와 오로모어나 소말리아어를 중심으로 하는 쿠시어파로 나뉘었지만, 실제로는 언어별로 더욱 세분화되어 있었다.

에티오피아는 전설상의 국가 기원을 기원전 10세기 시바의 여왕과 솔로몬 왕의 만남, 그리고 그들의 아들인 메넬리크 1세에서 찾는다. 구약성서 열왕기에 따르면, 시바의 여왕은 지혜로 명성이 높던 솔로몬 왕을 방문했고, 두 사람 사이에서 메넬리크 1세가 태어났다고 전해진다. 성인이 된 메넬리크 1세는 아버지 솔로몬 왕을 만난 후 많은 유대인과 함께 에티오피아로 돌아왔다고 한다. 이 전설은 악숨 왕국의 왕실과 1270년 솔로몬 왕조를 창건한 이쿠노 아므라크에 의해 강조되었는데, 이들은 자신들이 메넬리크 1세의 직계 후손임을 내세워 통치의 정당성을 확보하고자 했다. 특히 이쿠노 아므라크는 에티오피아의 고대 기록이라 할 수 있는 『케브라 네가스트』[178] 편찬을 명하여, 성경, 쿠란, 고대 문헌 등을 토대로 솔로몬 왕과 시바의 여왕으로부터 이어지는 왕가의 계보를 확립했다. 에티오피아 북부 곤다르에 거주했던 유대교 공동체인 베타 이스라엘은 메넬리크 1세와 함께 온 유대인들의 후예라고 전해지며, 1974년 에티오피아 혁명 이후 이스라엘 정부에 의해 구출될 때까지[179] 에티오피아에서 공동체를 이루며 살았다.[180] 이러한 배경으로 인해 에티오피아 황실의 상징은 솔로몬 왕에서 유래한 오각별이 되었고, 이는 현재 에티오피아의 국기와 에티오피아의 국장에도 반영되어 있다.

한편, 외부에서는 이 지역을 다른 이름으로 불렀다. 아라비아 반도의 아랍인들은 에티오피아 지역을 '하베쉬(Habesh)'라고 칭했는데, 이는 '혼혈'을 의미하는 단어였다. 이 명칭은 마르코 폴로의 『동방견문록』을 통해 '아바쉬(Abash)'로 유럽에 소개되었고, 라틴어화 과정을 거쳐 '아비시니아(Abyssinia)'로 변형되어 널리 사용되었다.[176][177] 그러나 '아비시니아'는 차별적인 '잡종'이라는 의미도 내포하고 있어, 암하라족을 중심으로 한 에티오피아 지배층은 이 명칭을 혐오했다. 19세기 말 메넬리크 2세가 에티오피아 통일을 이루면서, 고대 그리스 기록에 등장하는 '이티오프스(Aethiops)'에서 유래한 '에티오피아'를 공식 국명으로 채택했다. '에티오피아'라는 명칭은 '햇볕에 그을린 사람들'이라는 의미와 함께, 성경에 나오는 함의 아들이라는 의미도 지닌다. 하지만 '아비시니아'라는 명칭은 1940년대까지도 유럽 등지에서 계속 사용되었다.

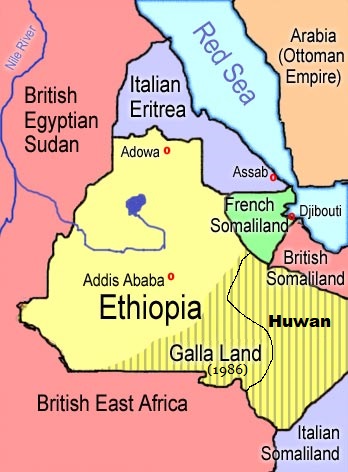

고대 에티오피아 지역은 단일한 국가 개념보다는 여러 부족과 소규모 왕국들이 공존하는 형태였으며, 암하라족이나 오로모족과 같은 유력 부족이 존재했지만, 이들의 영향력도 특정 지역에 한정되었다. 현재와 같은 에티오피아의 영토 개념은 19세기 메넬리크 2세의 정복 활동 이후에야 점차 형성되었다.[175]

3. 1. 푼트 왕국 (기원전 3000년경 ~ 기원전 1000년경)

푼트는 현대 에티오피아에서 발굴된 이집트 미라화된 개코원숭이 유물과 푼트 시대의 소말릴란드 동굴 벽화 등을 근거로, 오늘날의 아프리카의 뿔 지역에 있었던 고대 왕국으로 추정된다.[18] 기원전 3000년경부터 고대 이집트 상인들은 누비아(쿠쉬) 남쪽 땅을 푼트와 야무라고 불렀다. 고대 이집트는 푼트에서 나는 몰약을 보유하고 있었는데, 학자 리처드 팽크허스트는 이를 두 나라 간의 교역이 고대 이집트 초창기부터 존재했음을 나타내는 것으로 해석했다. 파라오 시대 기록에 따르면, 몰약은 이집트 제1왕조와 제2왕조(기원전 3100년–2888년경)부터 이미 사용되었으며, 이는 아프리카의 뿔 지역의 중요한 상품이었다. 당시 기록과 그림에는 아프리카 해안 지역에서 온 상아, 표범 가죽 등 동물 가죽, 몰약 나무, 타조 깃털 등도 묘사되어 있다. 또한 이집트 제4왕조(기원전 2789년–2767년경)에는 기자의 대피라미드를 건설한 쿠푸 파라오의 아들을 섬기는 푼트인에 대한 언급도 있다.[19] 제임스 헨리 브레스테드는 이러한 초기 교역이 나일 강과 그 지류(청나일 강, 아트바라 강)를 통한 육상 교역으로 이루어졌을 수 있다고 추정했다. 고대 그리스의 역사가이자 지리학자인 아가타르키데스는 초기 고대 이집트인들의 항해에 대해 기록하며, "이집트 고왕국의 번영기인 기원전 30세기와 25세기 사이에 나일 강 수로가 정비되었고, 고대 이집트의 배들이 홍해를 통해 몰약의 땅까지 항해했다"고 전했다.[20]

푼트로 향한 최초의 기록된 항해는 기원전 25세기 사후레 파라오 시대에 이루어졌다. 그러나 가장 유명한 푼트 원정은 기원전 1495년경 하트셉수트 여왕 시대의 것으로, 이 원정은 테베의 데르 엘 바흐리 사원 벽에 상세한 부조로 기록되어 있다. 이 부조에는 교역단이 몰약 나무, 몰약 자루, 상아, 향, 금, 다양한 목재, 그리고 이국적인 동물들을 이집트로 가져오는 모습이 생생하게 묘사되어 있다. 푼트에 대한 상세한 정보는 부족하여 위치나 민족 구성에 대해서는 여러 가설이 존재한다. 이집트인들은 푼트를 "신의 땅"이라고 부르기도 했는데, 이는 금, 상아, 몰약과 같은 귀한 자원을 풍부하게 얻을 수 있었기 때문으로 보인다.[21]

나카다 시대의 유물 중에는 에티오피아와 에게 문명에서 온 흑요석이 발견되어, 이 시기에도 교류가 있었음을 시사한다. 푼트 왕국에 대해 알려진 바는 많지 않지만, 기원전 1000년경 소말리아인과 에티오피아인 사이의 민족적 갈등으로 인해 분열되어 마크로비아와 다마트라는 두 개의 다른 왕국으로 나뉘었을 가능성이 제기된다.[22]

3. 2. 다못 왕국 (기원전 980년경 ~ 기원전 400년경)

에티오피아 지역에서 비문을 통해 존재가 확인된 가장 오래된 왕국 중 하나는 기원전 980년경 세력을 형성한 다못 왕국이다. 수도는 예하였으며, 이곳에는 기원전 700년경 사바 양식으로 추정되는 사원이 건설되었다. 하지만 정작 예멘 지역에서는 유사한 건축 양식의 증거가 발견되지 않았다. 과거에는 다못 왕국이 사바의 식민지였다는 견해도 있었으나, 현재는 사바의 영향력이 미미했고 일부 지역에 국한되었으며, 수십 년 또는 한 세기 정도 후에 사라진 것으로 본다. 이는 다못 문명이나 다른 초기 악숨계 왕국과의 공생 관계 또는 군사 동맹의 일환으로 형성된 무역 또는 군사 식민지였을 가능성을 시사한다.[24][25]

다못 왕국에 대한 기록은 매우 적게 남아 있으며, 고고학적 연구 또한 충분히 이루어지지 않았다. 이 때문에 다못 왕국이 악숨 왕국 형성 초기에 멸망했는지, 아니면 악숨 왕국으로 발전했는지, 혹은 기원후 1세기 초 악숨 왕국에 통합된 여러 소국 중 하나였는지는 명확히 밝혀지지 않았다.[26]

3. 3. 악숨 왕국 (기원전 1세기 ~ 7세기)

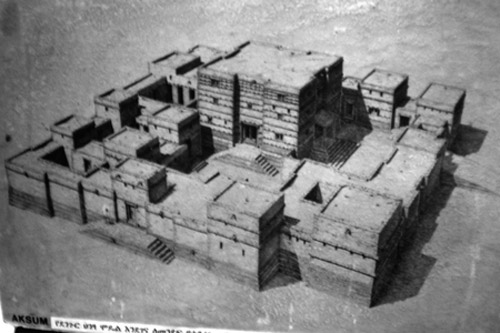

에티오피아에서 처음으로 강력한 왕국으로 등장한 것은 서기 1세기의 악숨 왕국이었다. 이 왕국은 고대 Dʿmt 왕국의 여러 후계 국가 중 하나로, 기원전 1세기경 북부 에티오피아 고원을 통일하며 세력을 키웠다. 악숨 왕국은 에티오피아 고원 북부를 기반으로 남쪽으로 영토를 확장했다. 페르시아의 종교 지도자 마니는 악숨 왕국을 로마, 페르시아, 중국과 더불어 당시 세계 4대 강국 중 하나로 평가하기도 했다.

악숨 왕국의 정확한 기원은 불분명하며, 첫 번째 왕이 누구인지에 대해서도 학자들 사이에 의견이 갈린다. 카를로 콘티 로시니는 고대 그리스의 지리서인 『홍해 항해기』에 언급된 악숨의 통치자 조스칼레스를 에티오피아 왕 목록에 나오는 '자 하클레'와 동일 인물로 보아야 한다고 주장했다. 이는 유리 M. 코비슈차노프[27]나 세르그 하블레 셀라시에 같은 후대의 에티오피아 역사가들도 받아들인 견해이다. 하지만 G.W.B. 헌팅포드는 조스칼레스가 아둘리스 지역을 다스리는 부왕에 불과했으며, 콘티 로시니의 주장을 뒷받침할 근거가 부족하다고 반박했다.[28]

남부 아라비아에서는 악숨 왕국의 왕 GDRT(게에즈어 이름 '가다라트', '게두르', '가두라트' 등으로 해석됨)가 "하베샤(아비시니아)와 악숨의 나가시(왕)"로서 거둔 승리를 기념하는 비문이 발견되었다. 다른 비문들을 통해 GDRT 왕의 통치 시기는 대략 서기 3세기 초로 추정된다. 또한, 아트비 데라에서는 "GDR"이라는 이름이 새겨진 청동 홀(지팡이)이 발견되기도 했다. 서기 3세기 말 엔두비스 왕 때부터는 왕의 초상이 새겨진 동전이 주조되기 시작했다.

악숨 왕국은 티그레이 지방에서 발흥하여 아둘리스 항구를 확보하고 교역을 통해 크게 발전했다.[181] 주요 교역 상대는 이집트, 그리스, 아랍, 인도 등이었으며, 상아, 금, 가죽, 노예 등을 수출하고 구리, 철, 은 세공품, 유리 제품, 고급 무기 등을 수입했다.[182] 이러한 교역으로 얻은 부는 해안에서 내륙으로 약 300km 떨어진 수도 악숨으로 운반되어 왕국의 번영을 뒷받침했다. 특히 이 시기 로마 제국의 세력이 홍해 지역에서 약화된 것이 악숨의 성장에 유리하게 작용했다. 악숨은 로마 화폐를 본떠 금화, 은화, 동화로 구성된 독자적인 화폐 시스템을 갖추고 활발한 교역을 이어갔다. 또한 아트바라 강의 수운을 통해 남쪽의 쿠시 왕국과도 교역했다.

악숨 왕국은 350년경 에자나 왕 시대에 최전성기를 맞이했다. 에자나 왕은 쿠시 왕국을 정복하고 수단 북부에서 아라비아 반도 남부까지 영토를 확장했다. 327년에 세워진 에자나 석비에는 "악숨의 왕, 힘야르(예멘)의 왕, 라이단의 왕, 사바의 왕, 베자의 왕 에자나"라는 칭호가 게에즈어, 사바어, 그리스어 세 언어로 새겨져 있어 당시 악숨 왕국의 넓은 영향력을 보여준다. 에자나 왕은 320년경 기독교로 개종했는데[29], 이는 로마 황제 콘스탄티누스 1세가 밀라노 칙령(313년)으로 기독교를 공인한 지 얼마 지나지 않은 시점이었다. 당시 악숨은 아라비아 세계로 진출하며 사산 제국 페르시아와 경쟁 관계에 있었기 때문에, 이에 맞서기 위해 비잔틴 제국과의 관계 속에서 기독교를 받아들인 것으로 보인다. 악숨 왕국에 전파된 기독교는 이후 에티오피아 고유의 종교 문화 형성에 큰 영향을 미쳤다. (악숨 왕국의 종교에 대한 자세한 내용은 #기독교, 유대교, 이슬람교 참조)

3. 3. 1. 기독교, 유대교, 이슬람교

기독교는 약 330년경 프루멘티우스에 의해 에티오피아에 처음 도입되었으며,[29] 그는 성 아타나시우스에 의해 에티오피아의 첫 번째 주교로 임명되었다. 프루멘티우스는 에자나 왕을 개종시켰고, 에자나는 개종 전후의 통치를 기록한 여러 비문을 남겼다. 악숨에서 발견된 한 비문에는 에자나가 보고스 민족을 정복하고 승리에 대해 그의 아버지인 화성신에게 감사를 표했다고 적혀 있다. 이후의 비문들은 에자나가 기독교 신앙에 점점 더 깊이 관여했음을 보여주며, 이는 동전 디자인이 원반과 초승달 모양에서 십자가 모양으로 바뀐 것에서도 확인된다. 에자나가 수단의 메로에에 있는 쿠시 왕국으로 원정을 떠난 것이 그 왕국의 멸망을 초래했을 수 있지만, 그 이전에 이미 쇠퇴하고 있었다는 증거도 있다. 에자나의 확장 결과 악숨은 로마의 이집트 속주와 국경을 맞대게 되었다. 예멘에 대한 에자나의 통제 정도는 불확실하지만, 그의 칭호에는 "사바와 살헨, 히미야르와 두-레이단의 왕"(모두 현재의 예멘 지역)이 포함되어 있으며, "하베샤" 왕이라는 비문이 새겨진 금 악숨 동전은 악숨이 이 지역에서 영향력을 행사했을 가능성을 시사한다.[30]

5세기 말경, 아홉 성인으로 알려진 수도사들이 에티오피아에 정착한 것으로 여겨진다. 그들은 아부나 예마타 구흐(하늘의 예배당)와 같은 많은 교회를 세우며 기독교 확산에 기여했다. 이후 수도원주의는 에티오피아 사회에서 강력한 힘이 되었다.

6세기경 악숨 왕국은 다시 예멘 지역에 대한 통제권을 행사한 것으로 기록된다. 523년경 유대인 왕 두 누와스가 예멘에서 권력을 잡고 기독교인 박해를 선언하며 자파르의 악숨 수비대를 공격하고 교회를 불태웠다. 그는 나지란의 기독교 거점을 공격하여 유대교로 개종하지 않는 기독교인들을 학살했다.

동로마 제국 황제 유스티누스 1세는 동료 기독교인인 칼레브 왕에게 예멘 왕과의 싸움을 지원하도록 요청했다. 약 525년경 칼레브는 예멘을 침략하여 두 누와스를 격파하고, 기독교도인 수무파 아샤와를 총독으로 임명했다. 그러나 약 5년 후 아브라하가 총독을 폐위시키고 스스로 왕이 되었다고 프로코피우스는 기록한다. 칼레브는 여러 차례 홍해를 건너 침략을 시도했으나 아브라하를 몰아내지 못하고 결국 그 변화를 인정했다. 이는 에티오피아 군대가 20세기 한국 전쟁 참전 이전까지 아프리카를 떠난 마지막 사례였다. 칼레브는 아들 와젭에게 왕위를 물려주고 수도원으로 은퇴했다. 아브라하는 나중에 칼레브의 후계자와 평화를 맺고 그의 종주권을 인정했다. 이러한 부침에도 불구하고 에자나와 칼레브 시대에 악숨 왕국은 인도와 실론까지 뻗어 나가는 대규모 무역과 비잔틴 제국과의 교류를 통해 전성기를 누렸다.

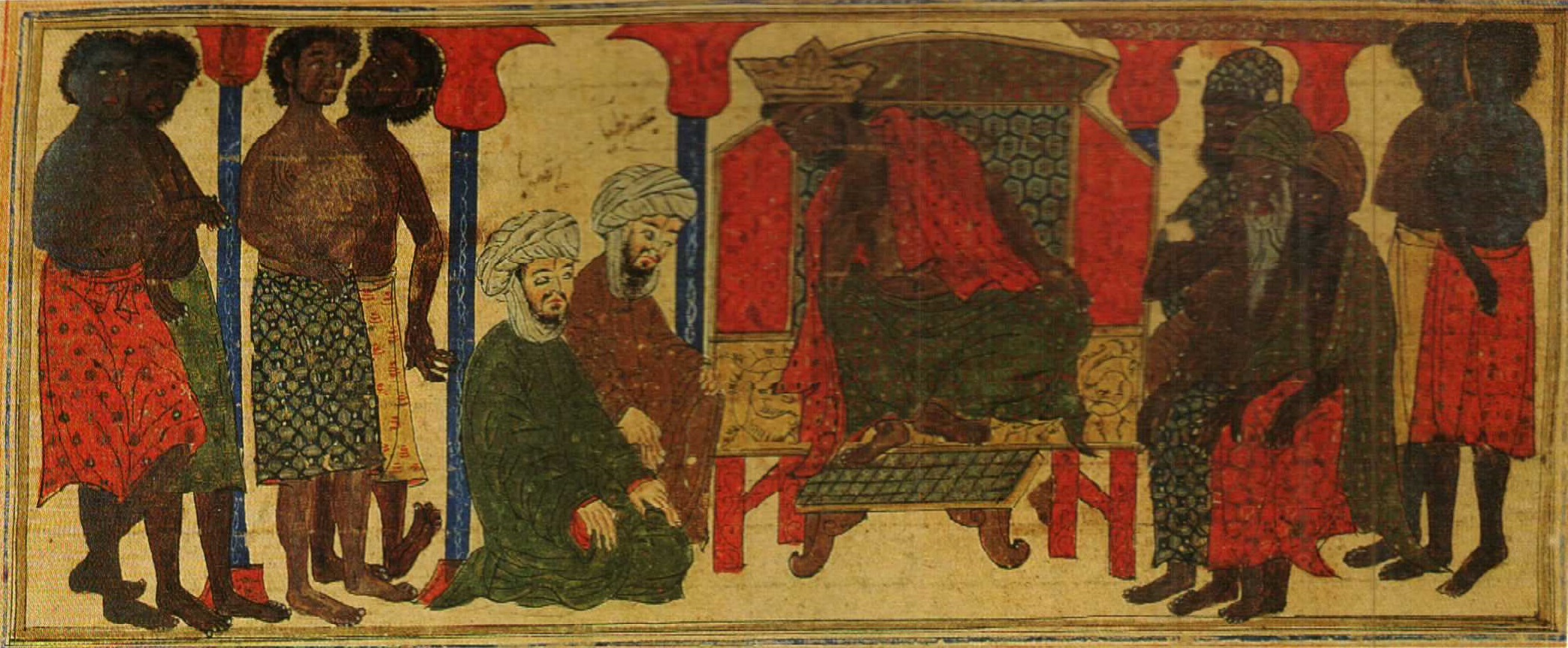

이슬람교 초기 역사에서 악숨은 중요한 역할을 했다. 초기 이슬람 전승에 따르면, 네구스 사하마는 무함마드 시대(615년경)에 박해를 피해 온 무슬림들에게 망명을 제공했다(아비시니아로의 이주).[31] 하지만 악숨 왕국의 후기 역사는 불분명하다. 동전을 주조한 마지막 왕은 아르마로, 그의 동전은 614년 예루살렘의 사산 왕조 정복을 언급한다. 악숨 왕국의 쇠퇴 원인으로는 지속적인 가뭄, 과도한 방목, 산림 파괴, 전염병, 홍해 무역로 변화 등이 복합적으로 작용한 것으로 추정된다. 무슬림 역사가 알-콰라즈미(833년 이전 저술)는 "하바쉬 왕국"의 수도가 악숨이 아닌 '자르마'라고 기록했는데, 이것이 악숨의 다른 이름인지 새로운 수도인지는 불확실하다.[33]

에티오피아 제국과 솔로몬 왕조 시기에는 솔로몬 왕의 후예라는 정통성이 통치의 중요한 기반이 되었다. 이는 국민의 약 절반이 동방 정교회 계열의 에티오피아 정교회를 신봉하기 때문이다. 에티오피아 정교회는 320년경 에자나 왕의 개종 이후 발전했으며, 이집트 콥트 정교회의 영향을 받았지만 독자적인 형태를 갖추었다. 그러나 암하라족 중심의 정교회 지배 체제는 티그레인이나 소말리 등 다른 종교를 가진 민족들에게는 억압적인 구조로 작용하기도 했다.[171] 6세기에는 유대교가 부활하여 기독교를 박해하는 등 종교 간 갈등도 있었으며, 9세기 여제 요디드 시대에 이르러서야 이슬람 세력에 대항하기 위해 유대교를 몰아내고 정교회의 우위를 확립했다.

에티오피아 북부 곤다르에 살았던 베타 이스라엘이라 불리는 유대인 집단은 메넬리크 1세가 솔로몬 왕을 만나고 귀국할 때 동행한 사람들의 후예라는 전승을 가지고 있다. 이들은 1974년 에티오피아 혁명 이후 박해를 피해 이스라엘 정부에 의해 구출되기 전까지[179] 에티오피아 내에서 도자기 상업 등에 종사하며 공동체를 유지했다.[180]

4. 중세

악숨 왕국은 585년 사산 왕조 페르시아에게 예멘 지역을 빼앗기고, 이후 이슬람교 세력의 부상으로 홍해 무역 주도권을 잃으면서 점차 쇠퇴하였다. 975년경에는 왕위 계승 문제로 내분이 발생하여[183] 통치력이 크게 약화되었고, 북부에서는 이슬람 세력이 확장되었다. 이러한 혼란 속에서 남쪽 라스타 지방의 아가우족이 세력을 키워 1137년 악숨 왕조를 무너뜨리고 자구에 왕조를 세웠다.[184][185]

자구에 왕조는 로하를 수도로 삼고 에티오피아 고지 남부를 중심으로 통치했으며, 파티마 왕조와의 교역을 통해 번영했다. 이 왕조는 독실한 기독교 신앙을 바탕으로 했으며, 교황청과 교류하고[186] 랄리벨라 암굴 교회군과 같은 독특한 종교 건축물을 남겼다. 그러나 11세기 이후 암하라족 등 유력 부족들의 독립 움직임이 강해지고 왕위 계승 분쟁이 발생하면서 쇠퇴하여, 결국 1268년 쇼아 지역을 기반으로 한 암하라족에게 멸망했다.

1270년, 암하라족은 솔로몬 왕조를 열었다. 에티오피아 제국의 지배 왕조가 된 솔로몬 왕조는 전설적인 솔로몬 왕의 후예임을 내세우며 통치의 정통성을 확보했고, 국민 다수가 믿는 에티오피아 정교회의 강력한 지지를 받았다.[171] 하지만 티그레인이나 소말리처럼 기독교를 믿지 않는 민족들은 암하라족의 지배 아래 놓였다.[171] 에티오피아는 다양한 민족으로 구성되어 있었고 각 지역 제후들의 자치권이 강했기 때문에, 황제의 직접적인 영향력은 제한적이었으며 간접 통치 방식이 일반적이었다. 때로는 지방 유력자들이 각자 황제를 내세우며 다투기도 했다.

한편, 에티오피아는 아프리카 분할 시기에도 유럽 열강의 식민 지배를 받지 않고 독립을 유지한 아프리카의 몇 안 되는 국가 중 하나였다. 이는 외교적 노력과 군사적 저항 덕분이었으며, 이러한 역사적 배경으로 인해 범아프리카주의 운동에서 중요한 상징적 위상을 갖게 되었다.[172]

4. 1. 자그웨 왕조 (1137년 ~ 1270년)

악숨 왕국 말기, 975년경 후계자 문제로 내분이 일어나고 북부에서 이슬람교 세력이 확장되면서 악숨의 통치력은 약화되었다.[183] 이러한 혼란 속에서 남쪽 라스타 지역의 아가우족 세력이 점차 북쪽으로 확장하였다. 마침내 1137년, 아가우족 출신의 마라 타클라 하이마노트가 악숨 왕조를 무너뜨리고 자그웨 왕조를 세웠다.[184][185] 그는 악숨 왕조의 여성 후손과 결혼하여 왕조의 정통성을 확보하려 했다고 전해진다.

자그웨 왕조는 악숨보다 남쪽으로 약 300km 떨어진 라스타 지역의 로하(아데파라고도 불림)에 수도를 정했다. 왕조의 지배 영역은 에티오피아 고지를 중심으로 하여 악숨 왕조보다 남쪽에 위치했으며, 핵심 지역은 라스타였다. 자그웨 왕조는 홍해를 장악한 이집트의 파티마 왕조와 활발히 교역하며 경제적 번영을 누렸다.

정치적으로 자그웨 왕조는 이동식 수도를 가졌던 호전적인 솔로몬 왕조와는 대조적으로, 안정된 도시 문화를 기반으로 비교적 평화로운 시대를 이끌었던 것으로 보인다. 역사가 데이비드 벅스턴은 자그웨 시대가 '아비시니아 역사에서 보기 드문 안정과 기술 발전을 이룬 시기'였다고 언급하기도 했다. 교회와 국가의 관계가 매우 긴밀하여, 3명의 자그웨 왕이 성인으로 추대되고 예므레하네 크레토스 왕처럼 사제로 서품되었을 가능성도 있어, 악숨이나 솔로몬 왕조보다 신정 정치적 성격이 강했을 것으로 추정된다.

자그웨 시대는 에티오피아 암석 교회 건축의 절정기였다. 수도 로하에는 여러 일체식 교회가 건설되었는데, 이 교회들은 전통적으로 게브레 메스켈 랄리벨라 왕의 업적으로 알려져 있으며, 그의 이름을 따 도시 이름도 랄리벨라로 바뀌었다. 2만 명 이상을 동원하여 24년에 걸쳐 언덕 암반을 통째로 깎아 만든 11개의 랄리벨라 암굴 교회군은 자그웨 건축의 정수를 보여준다. 예므레하네 크레스토스 교회 역시 이 시대의 대표적인 건축물로, 악숨 시대부터 이어져 온 건축 전통을 계승 발전시켰음을 보여준다.

자그웨 왕조는 기독교 신앙에 매우 독실했다. 1177년에는 교황 알렉산데르 3세가 에티오피아 군주에게 편지를 보냈고, 이후 인노첸시오 4세 시대까지 100년 이상 교황청과 서신을 교환했다. 이 과정에서 도미니코회 수도사들이 에티오피아에 파견되기도 했다. 특히 인노첸시오 4세가 보낸 편지의 수신인이 전설적인 기독교 군주인 "프레스터 존" 앞으로 되어 있었는데, 이는 훗날 에티오피아가 프레스터 존의 왕국이라는 소문이 유럽에 퍼지는 계기가 되었다.[186] 랄리벨라 왕은 성지 예루살렘을 순례했으며, 그의 조카인 나아쿠에토 라아브 역시 예루살렘 순례를 다녀와 유럽에 에티오피아 기독교도의 존재를 알리는 계기가 되었다. 바티칸 도서관에는 게에즈어로 쓰인 랄리벨라 왕의 전기가 소장되어 있다.

그러나 11세기 무렵부터 왕국 내 유력 부족, 특히 암하라족의 독립적인 움직임이 강해지면서 자그웨 왕조의 국력은 점차 쇠퇴하기 시작했다. 아가우족 기반의 왕조였기에, 주변의 강력한 세력인 암하라족과의 관계 악화는 곧 왕조의 위기로 이어졌다. 결국 왕위 계승을 둘러싼 내분이 멸망의 직접적인 원인이 되었다. 이 혼란을 틈타 왕조 남쪽의 쇼아 지역을 중심으로 세력을 키운 암하라족이 자그웨 왕조를 공격했고, 1268년 자그웨 왕조는 멸망했다. 이후 에티오피아의 패권은 암하라족이 주도하는 솔로몬 왕조로 넘어가게 된다.

4. 2. 솔로몬 왕조 초기 (1270년 ~ 16세기)

1268년 자구에 왕조가 멸망한 후[184], 암하라족을 중심으로 새로운 왕조인 솔로몬 왕조가 들어섰다. 에티오피아 제국의 솔로몬 왕조는 지배자의 권위를 전설적인 솔로몬 왕의 계보에서 찾았으며, 이는 국민의 약 절반이 신봉하는 동방 정교회 계열의 에티오피아 정교회의 지지와 결합되어 강력한 통치 기반이 되었다.[171] 그러나 티그레인이나 소말리 등 기독교를 믿지 않는 민족들은 암하라족의 지배 아래 놓이는 구조를 가지고 있었다.[171]에티오피아는 지역마다 민족 구성이 다르고 제후들의 자치권이 강했기 때문에, 황제의 영향력은 제한적이었으며 각 민족은 해당 토지의 제후 아래에서 완만한 간접 지배를 받았다. 전란기에는 각 지방의 유력자들이 독자적으로 황제를 추대하며 다툼을 벌이기도 했다.

14세기 초, 에티오피아 황제 웨뎀 아라드는 당시 에티오피아의 존립을 위협하던 이슬람 국가에 대항할 동맹을 구축하고자 30명으로 구성된 사절단을 유럽에 파견했다. 이들은 로마로 가서 교황을 만났고, 당시 교황청이 분열된 상태였기 때문에 아비뇽으로 가서 대립 교황을 만나기도 했다. 또한 프랑스, 스페인, 포르투갈을 방문하여 프랑스 왕과 함께 이집트를 양면에서 침공하려는 계획도 세웠으나, 구체적인 성과를 거두지는 못했다. 그러나 이 사절단 파견은 에티오피아가 다시 유럽의 주목을 받는 계기가 되었으며, 이후 포르투갈 탐험가들이 인도양에 도달하면서 유럽의 영향력이 점차 확대되었다.[37]

5. 근세

15세기에 들어 솔로몬 왕조는 자라 야코브 황제 치세에 중요한 발전을 이루었다. 자라 야코브는 강력한 중앙집권 정책을 추진하여 제국 행정 체계를 정비하고 지방 제후들에 대한 통제력을 강화했다. 그는 또한 에티오피아 정교회 내부의 이교 관습을 척결하고, 오랫동안 논쟁거리였던 안식일 준수 문제를 1450년 미트마크 공의회를 통해 해결하여 교회의 통일을 이루었다.[41] 군사적으로도 그는 1445년 고미트 전투와 다와로 전투에서 동쪽의 이슬람 세력인 아달 술탄국의 침략을 성공적으로 격퇴하고[42], 에리트레아 지역까지 영토를 확장하여 홍해로 나아가는 길을 확보하고자 했다. 이러한 내외적 안정을 바탕으로 황제의 권위는 더욱 높아졌으며, 지방에는 라스라 불리는 제후를 파견하여 봉건제적 통치 구조를 확립했다.

한편, 유럽에서는 동방의 기독교 왕국 프레스터 존의 전설이 알려져 있었고, 포르투갈은 대항해 시대를 맞아 인도양 항로를 개척하면서 이슬람 세력에 대항할 동맹 상대로 에티오피아에 주목했다. 15세기 말부터 시작된 양측의 교류는 16세기 초 포르투갈 사절단이 에티오피아에 도착하면서 본격화되었다. 그러나 이러한 움직임은 에티오피아 북쪽의 홍해 연안에 영향력을 행사하던 오스만 제국과 그 동맹 세력인 아달 술탄국을 자극하는 결과를 낳았다.

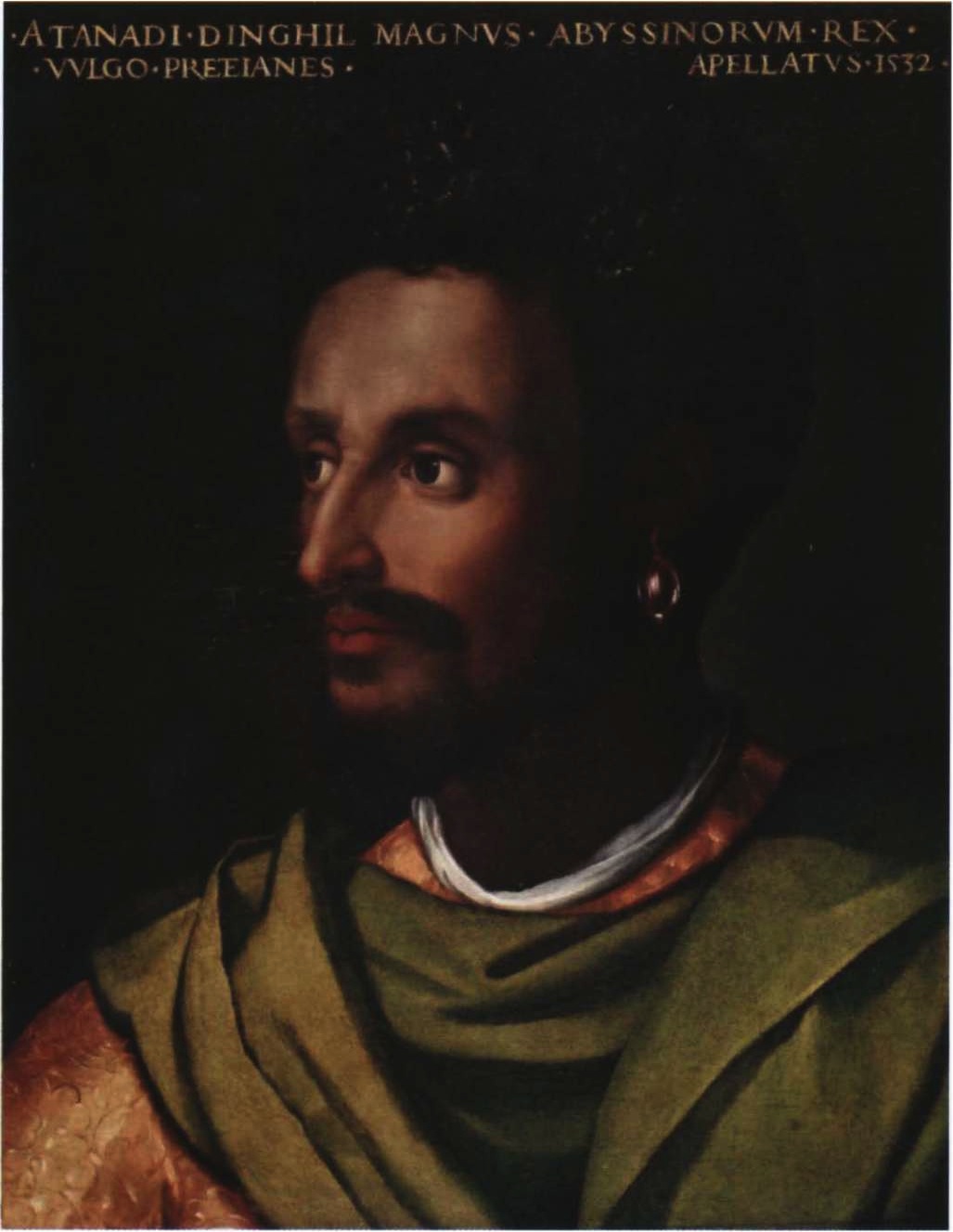

결국 1529년, 오스만 제국의 지원을 받은 아달 술탄국의 지도자 아흐메드 이브라힘 가지(그란)가 에티오피아를 대대적으로 침공하면서 에티오피아-아달 전쟁이 발발했다.[187] 이 전쟁으로 에티오피아는 국토 대부분이 유린당하고 다윗 2세 황제가 피신 중 사망하는 등 큰 위기를 맞았으나, 1541년 도착한 포르투갈 원정군의 도움으로 1543년 마침내 아흐메드 가지를 전사시키고 솔로몬 왕조를 회복할 수 있었다.

그러나 전쟁의 상처는 깊었다. 전쟁 이후 아달 술탄국은 1559년 남쪽에서 이동해 온 오로모족의 공격을 받아 급격히 쇠퇴했지만, 에티오피아 역시 새롭게 등장한 오로모족과의 갈등, 그리고 북부 티그레인의 분리 독립 움직임이라는 새로운 내부 불안 요소를 안게 되었다. 또한 포르투갈의 지속적인 가톨릭 포교 활동은 에티오피아 정교회와의 갈등을 심화시켜 정치적 불안정을 야기했다. 이러한 혼란 속에서 1632년 즉위한 파실라다스 황제는 포르투갈 세력을 축출하고 수도를 곤다르로 옮겨 쇄국 정책을 펼치며 새로운 시대를 열게 된다.

5. 1. 에티오피아-아달 전쟁 (1529년 ~ 1543년)

15세기 말부터 시작된 포르투갈과의 교류는 16세기 초 엘레니 황후가 이슬람 세력에 대항하기 위한 공동 전선을 제안하면서 더욱 깊어졌다. 1520년 포르투갈 사절단이 에티오피아에 도착하여 다윗 2세(레브나 뎅겔) 황제를 만나면서 양국 관계는 진전되었으나, 이는 에티오피아 북쪽의 오스만 제국을 자극하는 결과를 낳았다.1529년[187], 오스만 제국의 지원을 받은 아달 술탄국의 장군 아흐메드 이브라힘 가지(‘왼손잡이’라는 뜻의 ‘그란’으로도 불림)가 지하드(성전)를 선포하며 에티오피아를 침공했다. 당시 11세의 어린 황제였던 다윗 2세는 아흐메드 가지 군대의 압도적인 공세에 속수무책으로 밀려났고, 영토 대부분이 점령당하는 위기에 처했다. 다윗 2세는 포르투갈에 긴급히 원군을 요청하고 수도원으로 피신하여 재기를 노렸으나, 뜻을 이루지 못하고 피신처에서 사망했다. 이 시기는 에티오피아 역사에서 큰 시련기로 여겨진다. 아흐메드 가지는 아달 술탄국의 술탄 아분을 암살하고 실권을 장악한 뒤, 정복지에서 이슬람 개종을 강요했다.

1535년 성직자를 통해 전달된 에티오피아의 구원 요청에 포르투갈은 1541년에야 응답했다. 바스코 다 가마의 아들인 크리스토방 다 가마가 이끄는 수백 명[188] 규모의 원정군이 에티오피아에 도착했을 때는 이미 다윗 2세는 사망한 후였다. 1542년 4월, 포르투갈 원정군은 다윗 2세의 뒤를 이은 갈라데오스 황제의 군대와 합류하여 첫 전투에서 아흐메드 가지의 군대를 격파하며 희망을 보였다. 그러나 같은 해 8월 벌어진 워프라 전투에서는 이슬람 군의 우세한 기병 전력 앞에 큰 패배를 당했고, 지휘관 크리스토방 다 가마마저 포로로 잡혀 처형당하는 비극을 겪었다.

큰 타격을 입었지만 포르투갈-에티오피아 연합군은 전열을 재정비하여 1543년 타나 호 인근에서 다시 한번 아흐메드 가지의 군대와 맞섰다. 이 전투에서 포르투갈 군이 오스만 제국 용병으로 구성된 이슬람 군의 조총 부대를 무너뜨리자, 기세를 잡은 갈라데오스 황제의 군대가 총공세를 펼쳐 마침내 아흐메드 이브라힘 가지를 전사시켰다. 지휘관을 잃은 이슬람 군은 완전히 붕괴되었고, 이로써 에티오피아는 이슬람 세력의 지배에서 벗어나 솔로몬 왕조를 회복할 수 있었다.

전쟁 이후 아달 술탄국은 1559년 남쪽에서 이동해 온 오로모인의 공격을 받아 급격히 쇠퇴했다. 그러나 에티오피아는 새롭게 부상한 오로모인과의 갈등, 그리고 분리 독립 경향을 보이는 북부 티그레인 문제라는 새로운 내부적 불안 요소를 안게 되었다. 또한 외부 이슬람 세력과의 분쟁도 완전히 끝나지 않아, 갈라데오스를 비롯한 후대 황제들은 주변 술탄국과의 전투에서 목숨을 잃기도 했다. 이러한 상황은 포르투갈이 에티오피아를 반(反)이슬람 동맹의 전초기지로 삼으려 했던 전략과 무관하지 않았으며, 이는 1632년 즉위한 파실라다스 황제가 포르투갈에 불신을 갖게 되는 배경이 되었다. 더불어 포르투갈 예수회 선교사들의 가톨릭 포교 활동이 기존 에티오피아 정교회와의 갈등을 유발하며 정치적 불안정을 심화시키자, 파실라다스 황제는 수도를 곤다르로 옮기고 쇄국 정책을 단행하여 외부 세력의 간섭을 차단하고 내부 안정을 도모했다.

5. 2. 오로모족의 이동 (16세기 ~ 17세기)

16세기 중반, 에티오피아 제국은 아달 술탄국과의 오랜 전쟁(에티오피아-아달 전쟁)을 겪으며 큰 혼란을 겪었다. 1543년 와이나 다가 전투에서 아달 술탄국의 지도자 아흐마드 이븐 이브리힘 알-가지(그란)가 전사하면서 전쟁은 에티오피아의 승리로 끝났지만[48], 전쟁으로 인한 혼란과 권력 공백은 새로운 변화를 가져왔다.이러한 상황 속에서 16세기 중반부터 남쪽 지역에 거주하던 오로모족이 북쪽으로 대규모 이동을 시작했다. 1559년, 오로모족은 전쟁으로 약화된 아달 술탄국을 습격하여 그 쇠퇴를 결정짓는 계기를 만들었다. 오로모족의 이동은 17세기까지 계속되었으며, 이는 솔로몬 왕조가 안정적으로 제국을 통치하는 데 새로운 도전 과제가 되었다.

오로모족은 전통적으로 유목 생활을 영위했기 때문에, 기존에 정착해 있던 다른 민족들과 농경지나 목초지를 둘러싸고 충돌하는 경우가 잦았다. 이는 북부 티그레인의 분리 독립 움직임과 더불어 에티오피아 사회의 주요 불안 요인으로 작용했다. 이러한 내부적인 갈등과 사회적 변화는 17세기 중반 파실라다스 황제가 곤다르로 수도를 옮기고 외부와의 교류를 제한하는 정책을 펼치며 안정을 되찾기 전까지 지속되었다.

5. 3. 곤다르 시대 (1632년 ~ 1769년)

1632년 즉위한 파실리데스 황제는 포르투갈 선교사들이 포교한 가톨릭과 에티오피아 정교회 간의 대립으로 인한 정치적 불안정을 해소하기 위해 이들을 추방하고 쇄국 정책을 실시했다. 이는 에티오피아 정교회 세력의 지지를 얻어 왕권을 강화하고 내부 안정을 도모하려는 목적이었다. 1636년에는 타나 호 북쪽에 곤다르를 새로운 수도로 정하고 도시를 건설했다. 곤다르는 이후 약 2세기 동안 에티오피아 제국의 중요한 정치, 문화 중심지이자 가장 중요한 상업 중심지였다[267]. 이 시기를 '곤다르 시대'라고 부른다.곤다르 시대는 솔로몬 왕조의 황제들이 솔로몬 왕의 후손이라는 혈통적 정통성과 에티오피아 정교회의 지지를 바탕으로 통치하던 시기였다.[171] 그러나 실제 황제의 권력은 제한적이었고, 각 지역을 다스리는 강력한 제후(라스)들이 상당한 자치권을 누렸다. 특히 지배층인 암하라족과 티그라이인, 오로모족 등 여러 민족 간의 관계는 복잡하게 얽혀 있었다. 이전 시대부터 계속된 오로모족의 이동과 정착은 사회·정치적으로 큰 영향을 미쳤으며, 일부 오로모 집단은 이 시기에 이슬람교로 개종하기도 했다.[49]

초기의 안정과 번영에도 불구하고, 18세기 전반에 들어서면서 제후들의 세력은 더욱 강성해졌다. 특히 북부의 티그레이와 서부의 고잠 지역 제후들은 중앙 정부, 즉 암하라족 중심의 지배 질서에 도전하며 권력 투쟁을 벌였다. 이러한 지방 세력 간의 대립과 내분은 점차 심화되었다.

곤다르 시대의 종말을 고하는 결정적인 사건은 1769년에 일어났다. 이요아스 1세 황제는 점증하는 제후들의 위협 속에서 강력한 군사력을 보유한 티그레이의 제후 미카엘 세훌에게 도움을 요청했다. 미카엘 세훌은 군대를 이끌고 곤다르로 진격하여 반대파 제후들을 제압했지만, 곧이어 황제 이요아스 1세와 실권자였던 황태후 멘테와브마저 살해하고 스스로 최고 권력자가 되었다. 이 사건은 황제의 권위가 완전히 실추되고 제후들이 중앙 권력을 찬탈하는 시대, 즉 '제후 시대'(Zemene Mesafint|제메네 메사핀트영어)의 시작을 알리는 상징적인 일이었다. 이로써 곤다르를 중심으로 한 중앙 집권적 통치 시도는 막을 내리고 에티오피아는 약 100년간의 정치적 혼란기로 접어들게 된다.

5. 4. 제후 시대 (1769년 ~ 1855년)

18세기 전반, 북부의 티그레이(Tigray)와 서부의 고잠(Gojjam) 등지의 제후들은 중앙의 암하라족과의 대립 속에서 권력을 둘러싼 내분을 자주 일으켰다. 특히 라스(제후)로 임명된 이들이 실력을 키우면서 에티오피아 제국의 전통적 지배층인 암하라-쇼아 세력에 공공연히 반기를 들었다. 일부 제후들이 수도 곤다르를 위협하자, 황제 이요아스 1세는 할머니인 황태후 멘테와브와 상의한 끝에, 당시 터키로부터 대량의 화기를 수입하여 강력한 군사력을 보유하고 있던 티그레이의 미카엘 세훌에게 구원을 요청했다. 세훌은 에티오피아 최대 규모의 머스킷 부대를 이끌고 있었다.세훌은 요청을 받아들여 곤다르로 진군했지만, 그의 진짜 목적은 권력 찬탈이었다. 1769년, 세훌은 이요아스 1세와 멘테와브를 살해하고 스스로 최고 권력자의 자리에 올랐다. 제후가 황제를 시해하고 권력을 장악한 이 사건은 에티오피아 역사에서 약 80년간 지속된 극심한 혼란기인 제후 시대(암하라어: Zemene Mesafint|자마나 마사펜am; '재판관들의 시대' 또는 '왕자들의 시대'로도 번역됨)의 시작을 알리는 상징적인 일이 되었다.

세훌은 요하네스 2세를 허수아비 황제로 내세웠으나, 군무를 기피하며 은퇴하려던 요하네스 2세를 즉위 반년 만에 독살했다.[183] 그 뒤를 이어 테클레 기요르기스 2세를 새로운 황제로 옹립했다. 막강한 권력을 휘두르던 세훌이었지만, 1780년 병으로 사망하면서 그의 시대는 막을 내리고 다시 권력 투쟁이 벌어졌다.

세훌 사후에는 월로주 출신의 알리 광굴라가 새로운 실력자로 떠올랐다. 그는 기요르기스 1세를 지원하여 황위에 올렸다가 1784년에는 그를 폐위시키고 스스로 황제의 자리에 올랐다. 광굴라는 이슬람교도였으며, 오로모인 이슬람교도가 다수 거주하는 야주 지역을 기반으로 했기 때문에 그의 정권은 야주 왕조라고 불린다. 이슬람교도로서 황제가 된 광굴라는 기독교 중심의 곤다르를 통치하는 데 어려움을 느끼고 기독교로 개종하는 유연성을 보였으나, 결국 수도를 곤다르에서 데브레 타보르로 옮겼다.

야주 왕조는 1803년에 즉위한 구그사 마르스 치세에 전성기를 맞이했다. 그는 제국 내에서 강력한 영향력을 행사하며 독자적인 세력을 구축하려는 티그레인을 경계하고 감시했다. 당시 미카엘 세훌의 뒤를 이어 티그레의 지배자가 된 월데 셀라시에는 오랜 기독교 신자로서 야주 왕조의 정책에 반감을 품고 있었으며, 솔로몬 왕조의 부활을 꾀하며 해안 지역으로의 진출을 모색했다. 그러나 해안 진출을 위해 이슬람교도들과의 협력이 필요하다는 모순적인 상황에 놓이기도 했다. 구그사는 이러한 상황을 이용하여 티그레 내부의 분열을 조장하려 했고, 월데는 반(反)오로모 감정을 내세워 세력을 규합하려 했으나, 고령으로 인해 뜻을 이루지 못하고 사망했다. 구그사는 이 기회를 이용하여 정략결혼과 유력 가문 교체 등을 통해 에티오피아 북부 지역의 안정을 도모했다.

하지만 구그사가 사망하자 억눌렸던 갈등이 다시 폭발했다. 티그레에서는 과거 미카엘 세훌 가문과 월데 셀라시에 가문 간의 주도권 다툼이 격화되었고, 결국 월데의 아들 세바가데스가 승리했다. 이 혼란을 틈타 야주 왕조의 군대가 개입하여 다브라 아베이에서 세바가데스와 충돌했으나, 이 전투에서 세바가데스와 야주 왕조의 황제가 모두 전사하는 등 양측 모두 막대한 피해만 입었다. 야주 왕조는 황후 메넨이 아들 알리 2세를 즉위시켜 재건을 시도했지만, 지도자를 잃은 티그레는 힘의 공백 상태에 빠져 인접한 세미엔 지역에 종속되었다.

이로써 세미엔과 티그레를 아우르게 된 우베 하일레 마리암은 티그레를 반(反)오로모 세력이라는 기치 아래 통합하여 북부 에티오피아 최대의 실력자로 부상했다. 그러나 같은 시기, 에티오피아 중부에서는 쇼아 왕국이 이들보다 더 강력한 세력으로 성장하고 있었다. 사흘레 셀라시에는 1840년까지 쇼아 전역을 통일했으며, 개방적인 성향으로 영국, 이탈리아, 프랑스 등 유럽 국가들과 활발히 교류했다. 독실한 에티오피아 정교회 신자였던 그는 솔로몬 왕조의 부활을 명분으로 삼아 남쪽으로 영토를 확장해 나갔다. 또한, 무기와 탄약을 확보하기 위한 수단으로 노예 무역을 적극 활용하여 연간 3,000명에서 4,000명에 달하는 노예를 수출하고 그 대가로 소형 대포와 같은 근대 무기를 도입했다. 이를 통해 쇼아는 북부 에티오피아의 제후들을 압도하는 자금력과 군사력을 갖추게 되었다. 사흘레 셀라시에의 손자가 바로 훗날 에티오피아를 재통일하고 근대 국가의 기틀을 마련한 메넬리크 2세이다.

6. 근대

에티오피아 제국은 솔로몬 왕조의 권위와 에티오피아 정교회의 지지를 기반으로 유지되었으나, 실제 황제의 영향력은 제한적이었다. 각 지역은 강력한 제후(라스)들이 자치권을 행사하며 느슨한 간접 지배를 받는 형태였고, 특히 제후 시대(Zamana Masafint)에는 황제의 권위가 약화되고 각지에서 유력자들이 난립하여 혼란이 지속되었다. 이러한 상황 속에서도 암하라족이 주도하는 정교회 중심의 지배 구조는 유지되었으며, 티그레인이나 소말리 등 다른 민족 집단은 상대적으로 소외되는 경향이 있었다.[171]

19세기 중반, 테오드로스 2세가 등장하여 제후 시대를 종식시키고 에티오피아를 재통일하며 중앙집권적인 근대 국가 건설을 시도했다. 비록 그의 개혁은 여러 저항에 부딪히고 영국과의 충돌로 비극적인 최후를 맞았지만, 에티오피아 근대화의 기초를 다졌다는 평가를 받는다. 이후 요하네스 4세와 메넬리크 2세 시대를 거치며 에티오피아는 영토를 확장하고 군비를 근대화했으며, 영리한 외교 정책을 통해 아프리카 분할이라는 제국주의 열강의 침탈 속에서도 독립을 지켜낼 수 있었다. 특히 메넬리크 2세는 아두와 전투에서 이탈리아 군대를 격파하며 에티오피아의 독립을 확고히 했고, 이는 범아프리카주의 운동에 큰 영감을 주어 에티오피아가 "아프리카의 별"로 칭송받는 계기가 되었다.[172]

그러나 20세기 들어 하일레 셀라시에 1세 황제 치하에서 다시 이탈리아의 침략을 받아 잠시 점령당하는 시련을 겪기도 했다(제2차 이탈리아-에티오피아 전쟁). 이처럼 에티오피아의 근대사는 내부적인 통일과 개혁 노력, 그리고 외부 세력의 침략에 맞서 독립을 지키려는 투쟁의 과정으로 점철되었다.

6. 1. 테오드로스 2세와 통일 (1855년 ~ 1868년)

후에 테오드로스 2세가 되는 카사 하일은 타나 호 서북부 크와라 지역 족장의 아들로 태어났다. 신분은 하급 귀족이었지만, 그의 혈통은 솔로몬 왕조와 연결된다고 여겨졌다. 어린 시절 아버지를 잃고 재산을 빼앗겨 수도원에 보내졌으나, 그곳에서 법률, 역사, 종교를 배우며 자신의 혈통을 활용할 방법을 모색했다. 성장하면서 사격과 검술에도 뛰어난 재능을 보였다.1839년, 사망한 이복 형의 병력을 물려받은 카사는 17세의 나이로 타나 호에서 수단 국경에 이르는 지역에서 게릴라전을 벌였다. 그의 약탈 행위는 상인들에게 공포의 대상이었지만, 단순히 약탈에만 그치지 않았다. 그는 자신의 활동을 "크와라에 영향력을 행사하려는 황제 알리 2세와 실권자인 어머니 메넨 황후에 대한 저항"으로 포장하고, 약탈한 물품을 농민들에게 나눠주며 의적으로서 지지를 얻었다. 이를 통해 카사는 크와라 지역에 자신의 세력 기반을 다졌다. 1845년, 메넨 황후는 카사의 세력을 인정하여 그를 크와라의 족장으로 임명하고 황제의 딸과 결혼시켰다. 이는 에티오피아 북부를 장악하려는 고잠의 비룰, 티그레의 우베 등 다른 제후들을 견제하기 위한 조치였다. 그러나 황후와 그녀의 남편이 티그레의 우베를 공격하는 사이, 카사는 크와라 북동부의 덴비아를 점령하고 암하라족의 본거지인 곤다르까지 장악했다. 황후가 이끄는 군대가 티그레 군을 물리치고 돌아와 곤다르 탈환에 나섰지만, 카사는 이들을 격파하고 메넨 황후와 그녀의 남편을 포로로 잡았다.

황후 등은 알리 2세와의 협상을 통해 풀려났지만, 그 대가로 카사는 점령지를 공식적으로 인정받고 데자즈마치(백작에 해당하며 행정 부장관 역할) 칭호를 얻었다. 이후 5년간 평화가 유지되는 듯 보였으나, 이는 카사가 야주 왕조를 완전히 무너뜨리기 위한 준비 기간이었다. 다시 반란을 일으킨 카사는 18개월간의 전투에서 연승을 거두었고, 1853년 6월 29일 아이샬 전투에서 알리 2세의 군대를 결정적으로 격파했다. 이 전투에서 알리 2세 편에 섰던 티그레의 유력자 우베 역시 패배하여 카사에게 복속되었다. 에티오피아 역사에서는 이날을 기점으로 여러 제후들이 할거하던 제후 시대(자마나 마사펜, 라스들의 시대, 심판의 시대)가 끝났다고 본다. 고잠의 비룰과의 싸움도 1854년 비룰을 사로잡으면서 마무리되었고, 이 공로로 카사는 그해 9월 에티오피아 정교회로부터 "제왕 중의 왕" 칭호를 인정받았다. 이는 솔로몬 왕조의 부활을 상징하는 사건이었다.

티그레의 우베는 카사에게 복속했지만, 내심 독일의 도움을 받아 영내에 황제 즉위식을 위한 교회를 짓는 등 재기를 노리고 있었다. 그러나 카사는 이를 간파하고 재빨리 우베의 본거지 세미엔을 공격하여 점령했다. 우베는 티그레에서 군대를 모아 반격했지만 카사에게 격퇴당했다. 이로써 에티오피아 고지를 완전히 장악한 카사는 1855년 성유식을 통해 정식 황제로 즉위했다. 황제가 된 카사는 테오드로스 2세라는 이름을 사용했다. 테오드로스 1세는 전설 속에서 이슬람 세력을 물리치고 부패와 기아를 없앤 명군으로 알려져 있었기에, 카사는 그의 이름을 따르기를 원했다. 또한, 「묵시록」에서 테오드로스라는 이름은 "고난에서 민중을 구하는 구세주 같은 왕"으로 묘사되었는데, 이는 카사가 추구하는 이상적인 왕의 모습과 일치했다. 테오드로스 2세는 대관식에서 "과거 에티오피아 제국의 영토를 모두 되찾고 왕의 권위 아래 모든 것을 통합하여 지배하겠다"고 선언했다. 즉위 직후 왈로(Wello)를 공격하여 마갈라 요새를 함락시키고 그곳을 수도로 삼았다. 이어서 쇼와에도 군대를 보내 훗날 메넬리크 2세가 되는 사헬레 마리암을 포로로 잡는 등 에티오피아 제국의 옛 영토를 거의 회복하는 데 성공했다.

테오드로스 2세는 중앙집권적인 근대 국가 건설을 목표로 삼았다. 이를 위해 라스(제후)들의 권력을 약화시키고자 세습제를 폐지하고 황제가 직접 임명하는 제도를 도입했다. 또한 상비군을 창설하여 군사력을 강화하고 중앙에 집중시키려 했으며, 도로 건설 등 사회 기반 시설 정비에도 힘썼다[189]。그러나 이러한 급진적인 개혁 정책은 제후들은 물론 황실 내부에서도 큰 반발을 샀고, 오히려 국가의 결속력을 약화시키는 결과를 낳았다. 테오드로스는 이러한 어려움을 극복하고 선진 기술과 지식을 도입하기 위해 영국 등 서구 열강에 도움을 요청했다. 하지만 그의 외교 정책은 이슬람 세력에 대한 대결을 중심으로 했기 때문에, 이미 오스만 제국이 약화된 상황에서 유럽 국가들의 관심을 끌지 못했다. 당시 영국의 주된 관심사는 1869년 개통 예정인 수에즈 운하와 그 주변 지역(아프리카의 뿔)이었으며, 이 지역에 대한 프랑스나 이탈리아의 영향력 확대를 경계하고 있었다[190]。테오드로스 2세는 개혁의 좌절로 초조해져 여러 차례 영국에 국서를 보냈지만 번번이 무시당했다. 결국 그는 영국에 대한 강경책으로 선회하여, 에티오피아에 머물던 영국인 13명을 체포하여 사실상 인질로 삼았다.

이에 대한 영국의 대응은 1868년의 대규모 군사 원정, 즉 영국의 에티오피아 원정이었다. 영국은 수천 명의 인도 병사와 44마리의 코끼리, 최신 대포를 동원했다. 이러한 대규모 파병은 단순히 인질 구출뿐만 아니라, 아프리카 동부 지역에 대한 영국의 군사적 영향력을 과시하려는 목적도 있었다[191]。테오드로스 2세는 이에 맞설 만한 군사력을 동원할 수 없었다. 그의 개혁 정책에 반감을 품은 제후들이 협조하지 않았고, 특히 티그레 세력은 영국군에 협력하기까지 했다. 결국 테오드로스는 마그달라 전투에서 영국군 사망자 2명에 비해 800명의 사망자를 내는 일방적인 패배를 당했다. 패배를 직감한 테오드로스 2세는 마갈라 요새 함락이 임박하자 1868년4월 13일 스스로 목숨을 끊었다. 영국군은 원래 목적인 인질들을 석방시킨 후, 전후 혼란에 휘말리는 것을 피하기 위해 곧바로 전군을 철수시켰다. 테오드로스 2세 사후 에티오피아에는 티그레의 카사(테오드로스 2세와 동명이인)와, 테오드로스 2세에게 포로로 잡혔으나 그의 총애를 받아 교육받았던 쇼와 왕 메넬리크 2세라는 두 명의 유력자가 남게 되어, 후계자 자리를 둘러싼 경쟁이 불가피해졌다. 영국 정부는 외교관 스탠리를 통해 "테오드로스 사후 에티오피아의 미래에 관여하지 않겠다"는 입장을 밝히며, 사실상 에티오피아와의 관계를 단절했다[192]。

6. 2. 요하네스 4세 (1872년 ~ 1889년)

테워드로스 2세가 1868년 영국과의 전쟁(아비시니아 원정)에서 패배하고 자결한 후[191], 에티오피아는 다시금 권력 공백 상태에 놓였다. 영국군은 포로 석방이라는 초기 목적을 달성한 뒤 에티오피아에서 철수했으며, 이후 에티오피아의 내정이나 장래에는 관여하지 않겠다는 입장을 보였다[192]。테워드로스 2세 사후, 에티오피아의 패권을 두고 두 명의 주요 인물이 경쟁하게 되었다. 한 명은 티그레 지역의 유력자인 ካሳ ምርጫ|카사 메르차gez였고, 다른 한 명은 테워드로스 2세에게 포로로 잡혔다가 풀려나 쇼아 지역의 왕으로 복귀한 메넬리크 2세였다. 이 경쟁 구도 속에서 티그레의 카사 메르차가 먼저 중앙 권력을 장악하여 1872년 황제로 즉위하니, 이가 바로 요하네스 4세이다.

6. 3. 메넬리크 2세 (1889년 ~ 1913년)

테오드로스 2세 황제(1855년 ~ 1868년), 요하네스 4세 (1872년 ~ 1889년)에 이어 메넬리크 2세 (1889년 ~ 1913년)가 통치하면서 에티오피아 제국은 점차 고립에서 벗어나기 시작했다.메넬리크 2세는 본래 쇼아 왕국의 왕자 사헬레 마리암이었다. 그의 할아버지인 사플레 셀라시에는 쇼아를 통일하고 영국, 이탈리아, 프랑스 등 유럽 국가들과 교류하며 세력을 키웠다. 사플레 셀라시에는 솔로몬 왕조 부활을 명분으로 삼고, 노예 무역을 통해 얻은 자금으로 무기를 확보하여 군사력을 강화했다.

사헬레 마리암(훗날 메넬리크 2세)은 테오드로스 2세가 쇼아를 정복했을 때 포로로 잡혔으나, 테오드로스 2세의 총애를 받아 교육을 받기도 했다. 1868년 테오드로스 2세가 사망한 후, 에티오피아는 다시 혼란에 빠질 가능성이 제기되었다. 당시 유력한 후계자로는 티그레의 카사(훗날 요하네스 4세)와 쇼아의 왕 메넬리크 2세가 거론되었다.[192] 영국은 테오드로스 2세 사후 에티오피아의 내정에는 관여하지 않겠다는 입장을 보였다.[192]

6. 4. 이야수 5세, 제우디투, 하일레 셀라시에 1세 (1913년 ~ 1936년)

이야수 5세가 폐위된 후, 메넬리크 2세의 딸인 제우디투가 여제로 즉위했으나, 실질적인 권력은 섭정이자 황태자였던 라스 타파리 마콘넨(훗날의 하일레 셀라시에 1세)에게 있었다. 타파리는 내정과 외교 전반을 주도하며 에티오피아의 근대화를 추진했다. 그는 에티오피아 정교회가 운영하던 교육 시스템을 넘어 근대식 학교를 설립하고 해외 유학을 장려하는 등 교육 기회 확대에 힘썼다.[75][76] 또한 선교사들의 교육 활동도 활발해져, 1935년까지 가톨릭 및 개신교 선교 단체들이 운영하는 학교에서 약 6,700명의 학생이 교육을 받았다.[77]외교적으로 타파리는 국제 사회에서 에티오피아의 지위를 높이기 위해 노력했다. 1921년 만국우편연합에 가입했으며, 1924년에는 유럽을 순방하며 국제 연맹 가입을 추진했다. 국제 연맹 가입의 주요 걸림돌이었던 노예제 문제를 해결하기 위해, 타파리는 보수적인 제후들과 여제 제우디투의 반대에도 불구하고 노예 해방 칙령을 발표했다. 다만 이 칙령은 주인의 사망 시 해방이라는 조건이 붙는 등 점진적인 성격을 띠었다. 타파리는 독일, 미국, 일본 등 여러 열강과 통상 관계를 맺으며 특정 국가에 치우치지 않는 등거리 외교를 통해 에티오피아의 독립을 유지하고자 했다.[212]

한편, 1928년 타파리는 이탈리아의 베니토 무솔리니 정권과 20년 기한의 우호 조약을 체결했다. 이 조약은 에티오피아가 에리트레아의 아사브 항구를 자유롭게 사용하고 도로를 건설하는 것을 허용하는 대신, 미국 이민법 개정으로 갈 곳을 잃은 이탈리아 이민자들을 에티오피아가 수용하는 것을 골자로 했다. 국제 연맹에도 신고된 이 조약은 표면적으로 양국의 우호 관계를 다지는 듯 보였으나, 실제로는 에티오피아에 대한 영향력을 확대하려는 이탈리아의 야심이 숨겨져 있었으며, 이탈리아는 이 조약을 7년 만에 파기하게 된다.[213]

실권을 장악한 타파리에 대한 제우디투 여제의 불만은 계속되었지만[214], 건강 악화로 인해 정치적 영향력은 약화되었다. 1928년 여제의 근위병을 이끌던 아바 웨쿼우가 반란을 일으켰으나 타파리에 의해 진압되었고, 1930년에는 여제의 전 남편인 라스 구그사가 티그레의 불만 세력을 규합하여 봉기했으나 이 역시 실패로 돌아갔다. 결국 1930년 4월 3일, 제우디투가 사망하자 타파리 마콘넨은 하일레 셀라시에 1세로서 에티오피아 황제 자리에 올랐다.[215]

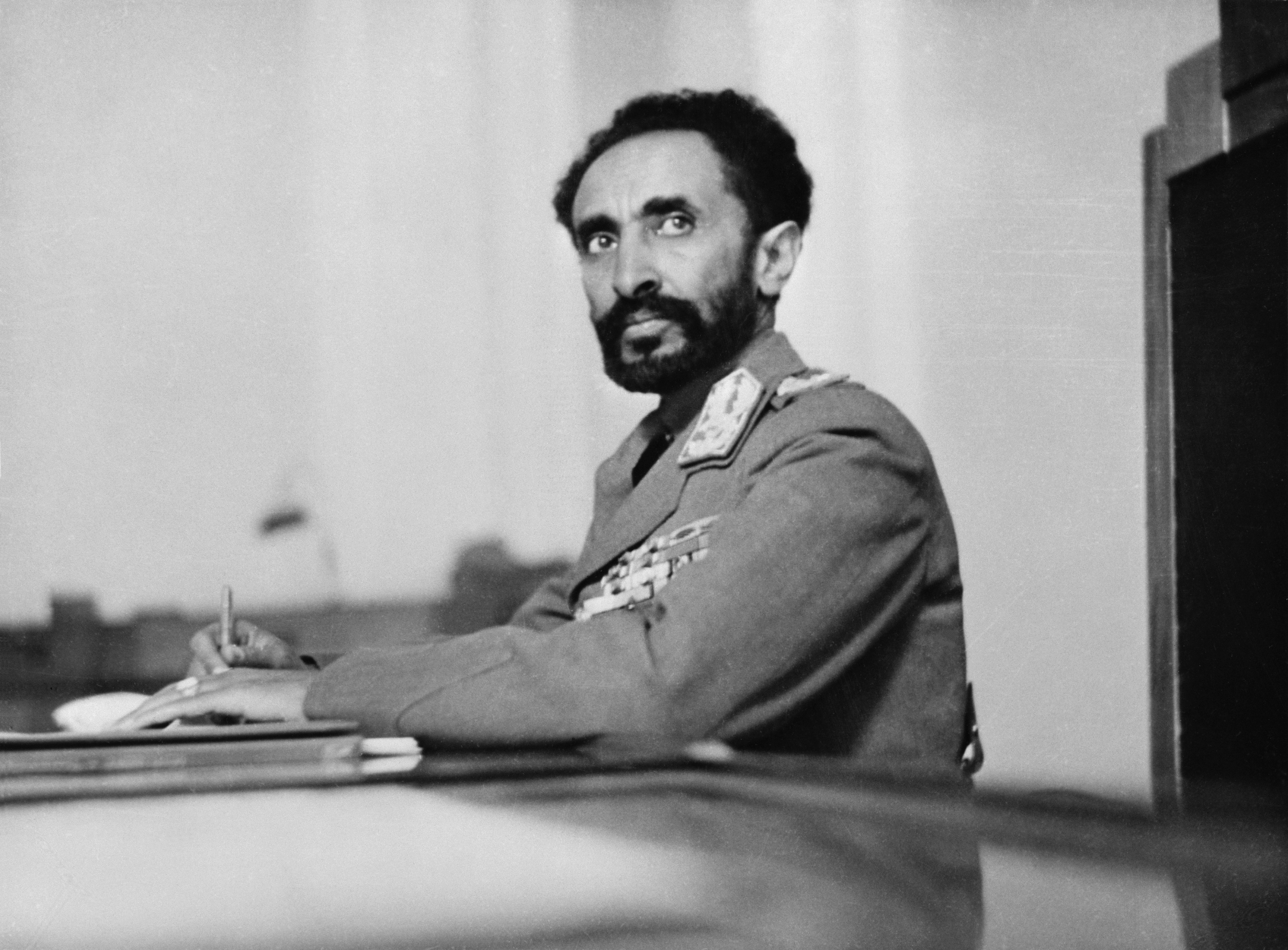

황제가 된 하일레 셀라시에 1세는 즉시 헌법 제정에 착수했다. 1923년경부터 에티오피아 내에서 대일본 제국의 근대화를 모델로 삼으려는 젊은 귀족과 지식인들의 움직임이 있었고[216], 이러한 영향 속에서 1931년 7월 16일 에티오피아 최초의 성문 헌법인 1931년 에티오피아 헌법이 공포되었다. 이 헌법은 대일본 제국 헌법을 상당 부분 참고했으며[217][218], 형식적으로는 양원제를 도입했다. 그러나 상원 의원은 황제가 임명하고(제31조), 하원 의원은 하급 귀족이나 관료 중에서 선출하도록 규정했으며(제32조), 입법 과정에서도 의회보다 황제의 측근 회의가 더 큰 영향력을 행사하는 등[219], 입법부와 사법부의 독립이 보장되지 않은 절대주의적 성격이 강한 흠정 헌법이었다.

이 시기 이탈리아에서는 베니토 무솔리니의 파시스트당 정권 하에 팽창주의 야욕이 노골화되고 있었다. 급증하는 인구를 수용하고 자원을 확보하기 위해[194], 무솔리니는 에티오피아 고원의 농업 잠재력과 지하자원에 주목했다. 그는 영국, 프랑스와 로마 협정을 맺어 에티오피아 침략에 대한 암묵적인 동의를 얻었으며, 일본의 만주 침공으로 국제 연맹의 무력함이 드러나자 침략 결정을 굳혔다.

1934년, 에티오피아와 이탈리아령 소말릴란드 국경 지대인 왈왈에서 양국 군대 간의 무력 충돌(왈왈 사건)이 발생했다.[220] 이탈리아군이 에티오피아 영토인 왈왈을 점령하자 양측 간 교전이 벌어졌고, 무솔리니는 이를 빌미로 전쟁 준비에 박차를 가했다. 하일레 셀라시에 1세는 국제 연맹에 조사를 요청하는 한편, 군사적 대비를 서둘렀다.[221] 1935년 10월 3일, 이탈리아는 에티오피아를 침공하여 제2차 이탈리아-에티오피아 전쟁을 일으켰다. 전쟁의 구체적인 경과와 이탈리아 점령기의 상황은 하위 섹션에서 상세히 다룬다.

6. 4. 1. 이탈리아의 점령 (1936년 ~ 1941년)

하일레 셀라시에 황제의 통치는 1935년 이탈리아 파시스트 정권의 침략으로 중단되었다. 베니토 무솔리니의 야욕 아래 이탈리아군은 왈왈 사건 등을 빌미로 1935년 10월 3일 에티오피아를 침공했으며(제2차 이탈리아-에티오피아 전쟁), 이는 에티오피아의 독립을 침해하는 명백한 침략 행위였다. 이탈리아군은 항공기를 동원한 폭격과 독가스 등 화학 무기를 무차별적으로 사용하여 에티오피아군과 민간인에게 막대한 피해를 입혔다.[80][81][87][225] 1936년 5월 5일, 수도 아디스아바바가 함락되자 하일레 셀라시에 황제는 국제 연맹에 이탈리아의 만행을 고발하고 국제 사회의 지원을 호소했으나, 실질적인 도움을 얻지 못하고 영국으로 망명했다.

1936년 5월 9일, 이탈리아는 에티오피아 병합을 공식 선언하고, 국왕 비토리오 에마누엘레 3세가 에티오피아 황제 칭호를 겸하게 되었다. 이탈리아는 에티오피아, 에리트레아, 이탈리아령 소말릴란드를 통합하여 이탈리아령 동아프리카라는 거대한 식민 제국을 건설했으며, 수도는 아디스아바바에 두었다.[89] 무솔리니는 이를 통해 과거 아두와 전투에서의 패배를 설욕했다고 선전하며[90], 이탈리아가 에티오피아에 문명을 가져다주었다고 주장했다. 점령 기간 동안 도로 건설과 같은 일부 인프라 투자가 이루어졌지만[91], 이는 본질적으로 50만 명의 이탈리아인을 에티오피아 고원에 정착시키려는 식민지화 계획의 일환이었다.[92] 교육 정책 역시 노골적인 차별에 기반하여, 에티오피아인에게는 이탈리아 제국에 순종적인 하인을 양성하기 위한 기본적인 초등 교육만이 제공되었다.[94]

이탈리아의 점령 통치는 매우 잔혹했다. 제네바 협약을 공공연히 위반한 화학 무기 사용 외에도, 적십자 병원과 구급차에 대한 고의적인 공격이 자행되었다.[82] 특히 1937년 2월 19일, 이탈리아령 동아프리카의 부왕 로돌포 그라치아니에 대한 암살 시도가 실패하자, 이에 대한 보복으로 아디스아바바에서 예카티트 12일 학살이 벌어져 최대 3만 명에 달하는 민간인이 무참히 살해되었다.[83][84][85][86] 이탈리아 당국은 저항 세력을 색출한다는 명목으로 지식인과 지도층 인사들을 포함한 수많은 에티오피아인들을 체포하고 처형했다.[229][230] 점령 기간 동안 전투, 학살, 기아, 강제 수용소 등에서의 희생자를 합하면 수십만 명의 에티오피아인이 목숨을 잃은 것으로 추산된다.[78][79] 한편, 에티오피아 군대 역시 헤이그 협약에서 금지된 팽창탄 사용, 민간인 노동자 살해, 포로로 잡힌 이탈리아군 및 에리트레아 아스카리에 대한 신체 훼손 등의 전쟁 범죄를 저질렀다는 기록도 존재한다.

이탈리아의 잔혹한 통치에 맞서 에티오피아인들은 '아르베그노치(애국자)' 또는 '검은 사자들'로 불리는 저항군을 조직하여 끈질긴 게릴라전을 펼쳤다. 이탈리아는 저항 세력에 대한 가혹한 탄압을 지속했지만, 에티오피아인들의 독립 의지를 꺾지는 못했다.[231] 국제 사회의 반응은 미온적이었다. 국제 연맹은 이탈리아의 침략을 규탄하고 경제 제재를 결의했지만, 석유와 같은 핵심 물자에 대한 금수 조치는 취하지 않아 실효성이 떨어졌다. 결국 1936년, 소련을 제외한 대부분의 회원국은 이탈리아의 에티오피아 합병을 사실상 용인하고 경제 제재마저 해제하는 무력함을 보였다.[88][232][233]

제2차 세계 대전이 발발하고 1940년 이탈리아가 추축국으로 참전하면서 동아프리카는 연합군과 추축군 간의 새로운 격전지가 되었다. 영국을 중심으로 한 연합군은 에티오피아 저항군과 협력하여 동아프리카 전역을 개시했다. 1941년 봄, 연합군은 이탈리아군을 격파하고 에티오피아 영토 대부분을 해방시켰다. 마침내 1941년 5월 5일, 이탈리아군이 아디스아바바를 점령한 지 정확히 5년 만에 하일레 셀라시에 황제가 수도로 귀환하여 왕좌에 복귀했다.[234]

6. 4. 2. 제2차 세계 대전 이후 (1941년 ~ 1974년)

1941년 봄, 이탈리아는 영국과 연합군(에티오피아군 포함)에게 패배했다. 1941년 5월 5일, 하일레 셀라시에 황제는 아디스아바바에 다시 입성하여 왕위에 복귀했다. 이탈리아군은 1941년 11월 곤다르에서 마지막 저항을 했고, 1943년 여름까지 에티오피아에서 게릴라전을 벌였다. 이탈리아 패망 후 에티오피아는 잠시 영국 군정을 거쳤고, 1944년에 완전한 주권을 회복했다. 에리트레아는 1952년 국제 연합의 결정에 따라 에티오피아의 자치령으로 연방을 이루었다.

귀국한 황제 하일레 셀라시에 1세는 국민들로부터 열광적인 지지를 받았다. 이러한 숭배에 가까운 분위기(라스타파리 운동)는 그의 권위를 이탈리아 침략 이전보다 훨씬 높였고, 이는 전후 하일레 셀라시에가 입헌군주제 대신 기존의 절대 왕정을 유지하는 배경이 되었다. 황제에 비판적인 세력으로는 이탈리아 점령기 레지스탕스 지도자 출신 제후들이 있었으나, 에티오피아 정치의 주류가 되지는 못했다. 하일레 셀라시에와 함께 정치를 이끈 인물은 황제의 국새를 맡은 대신들이었으며, 이들은 1943년 이후 실질적인 총리 역할을 했다. 특히 1955년까지의 기요르기스 와르다, 1961년부터 1974년까지의 아클릴루 하브테-월드 등이 유력한 인물이었다.[235]

제2차 세계 대전 이후, 하일레 셀라시에 황제는 국가 근대화를 위해 여러 노력을 기울였다. 1950년 고등 교육 기관인 아디스아바바 대학교가 설립되었고, 1931년 에티오피아 헌법은 의회 권한을 일부 확대한 1955년 에티오피아 헌법으로 대체되었다. 그러나 1955년 헌법 개정은 오히려 황제의 신격화와 무오류성을 재확인하는 내용을 담았다. 외교적으로는 미국과의 관계를 강화하는 동시에 다른 아프리카 국가들과의 연대를 모색하여, 1963년 아프리카 통일 기구(OAU) 창설을 주도했다.[96] 하일레 셀라시에의 통치는 군사적, 경제적으로 처음에는 영국에, 이후에는 미국에 의존하며 자본을 유치하는 방식이었고, 냉전 구도를 이용하여 많은 차관을 확보했다. 영국과 미국은 에티오피아의 농업 및 상무 대신 마코넨 하브테-월드 등을 통해 영향력을 행사했으며, 이는 반체제 세력이 소련 쪽으로 기울게 하는 결과를 낳기도 했다.

산업 육성에서는 농업 근대화가 시도되었으나, 식민지화를 겪지 않아 서구 기술 및 사상 도입이 더뎠던 탓에 전반적으로 정체되었다.[236] 다만, 1952년부터 미국의 기술 원조를 받은 카파 지역의 커피 재배는 성공을 거두어 주요 수출 품목이 되었고, 미국에 5000만달러 상당의 이익을 안겨주었다. 1960년 미국은 200만달러의 개발 융자 기금을 제공했지만, 이는 남부 지역의 사적 토지 소유를 심화시키고 토지 가격 폭등을 유발했다. 반면 북부 지역은 기존 토지 제도를 유지하여 지역 간 불균형이 발생했다. 상업 부문은 1960년대에도 국민 총생산의 7%에 불과했으나, 커피 등 상품 작물을 중심으로 규모가 확대되었다. 수출 품목 관리를 위해 각 품목별 이사회가 설치되어 수량과 가격을 조정했다. 공업 부문은 1952년 연방으로 편입된 에리트레아에서 비교적 발전했지만, 에티오피아 본토에서는 발전이 더뎠다. 아디스아바바 근교에 전력 회사, 석유 정제 공장, 시멘트 공장 등이 건설되어 도시 계획에 필요한 자재 생산이 시작되었고, 면직물과 설탕 등이 주요 수출 공산품이 되었다. 그러나 공장 대부분이 아디스아바바에 집중되면서 이권과 부의 집중 현상이 심화되었고, 이는 점차 제후들의 반감을 키웠다.[237]

하일레 셀라시에는 군사 개혁에도 힘썼다. 이탈리아 점령 이전부터 하일레 셀라시에 군사 훈련소를 설립했으며, 복위 후 영국(1942년 동의서)과 미국(1953년 동의서)의 지원 하에 개혁을 추진했다. 이탈리아에 대한 레지스탕스 활동을 계승한 비정규군을 정규군으로 편입시켜 황제의 통제 하에 두려 했으며, 이는 소말리아와 영유권 분쟁 중인 오가덴 지역 문제와도 관련이 있었다. 1953년에는 스웨덴에 5,000명의 제국 친위대를 파견하여 엘리트 부대로 훈련시켰으나, 육군과 친위대 간, 그리고 친위대 내부에서의 처우 차이로 인해 심각한 반목이 발생했다.[238]

이러한 상황 속에서 정치적 불안정은 계속되었다. 하일레 셀라시에는 1960년 쿠데타 시도로 거의 폐위될 뻔했다.[97][98][99] 이 쿠데타는 황제가 해외 순방 중일 때 제국 친위대의 네웨이 형제가 군부 주도권을 장악하기 위해 일으킨 것으로, 아스파 워센 황태자를 위협하여 옹립하려 했으나 체제 전복까지는 의도하지 않았다. 라디오 방송을 통해 황태자의 성명을 발표했지만, 라디오 보급률이 낮고 황제의 권위가 여전했기 때문에 호응을 얻지 못하고 곧 진압되었다. 진압 과정에서 반란군에 의해 황족 18명이 살해되었고, 아스파 워센 황태자는 구출되었다. 이 사건은 하일레 셀라시에에게 큰 충격을 주었으며, 이후 자신에게 비판적인 저항 운동 영웅 출신 제후들을 잇따라 처형하는 등 강경한 통치를 강화하는 계기가 되었다.

1961년, 하일레 셀라시에 황제가 에티오피아-에리트레아 연방을 해체하고 에리트레아 의회를 폐쇄하자, 30년간 지속될 에리트레아 독립 전쟁이 시작되었다. 황제는 1962년 에리트레아를 에티오피아의 14번째 주로 선언했다.[100] 민족주의 세력과의 전쟁 비용 증가는 황제에 대한 비판을 더욱 가중시켰다.

1970년대 초, 하일레 셀라시에 황제의 노령화는 뚜렷해졌다. 폴 B. 헨제는 "대부분의 에티오피아인들은 이념보다는 인물 중심으로 생각했고, 오랜 습관처럼 하일레 셀라시에를 변화의 시작점, 지위와 특권의 원천, 그리고 경쟁 집단 간의 요구를 중재하는 인물로 여전히 보았다"고 평가했다.[101] 그러나 황위 계승 문제와 제정 자체의 존속 여부에 대한 논쟁이 국민들 사이에서 벌어지기 시작했다. 개혁에 열심이었던 초기와 달리, 황제는 말년에 국새를 관리하던 아클릴루 하브테-월드 총리의 전횡을 용인했으며, 측근들이 제공하는 정보에만 의존하여 국가의 실상을 제대로 파악하지 못했다.

에리트레아 독립 전쟁과 더불어 제국 내의 불만은 에티오피아 공산주의 운동 성장의 주요 원인이 되었다. 1970년대 초, 에티오피아 공산주의자들은 레오니트 브레즈네프 치하 소련의 지원을 받았다. 이러한 상황은 1974년 멩기스투 하일레 마리암의 쿠데타로 이어지는 배경이 되었다.

지난 14년간 정부가 실질적인 경제 및 정치 개혁을 시행하지 못한 것은 불안을 심화시켰다. 1967년 제3차 중동 전쟁으로 수에즈 운하가 봉쇄되면서 석유 제품 가격이 폭등했고, 이는 에티오피아 경제에 큰 타격을 주었다. 택시 운행이 중단될 정도였으며, 1973년에는 물가가 전년 대비 월 20%씩 상승했지만 정부는 별다른 대책을 내놓지 못했다. 농업 근대화는 여전히 지지부진했고, 기술 부족으로 인해 1972년부터 시작된 대가뭄에 속수무책이었다. 이로 인해 1973년에는 월로 주, 티그레이 주, 시다모 주 등에서 심각한 기근이 발생했다. 월로 주에서만 4개월 만에 10만 명이 아사했으며, 기근은 쇼아 주, 하라르게 주 등으로 확산되어 총 20만 명 이상이 굶어 죽었다.[244] 정부는 강력한 언론 통제 하에 기근 사실을 은폐하고 유언비어라고 부인했으며, 국제 사회의 구호 물자마저 관리들의 부정부패로 제대로 전달되지 않고 고가에 팔리는 사태가 벌어졌다.[245] 이러한 상황을 전혀 알지 못한 채 애완 사자에게 고기를 주는 황제의 사진이 공개되면서 민중의 분노는 극에 달했다.

인플레이션 상승, 부패, 여러 주에 영향을 미쳤지만 외부 세계에 숨겨졌던 기근, 도시 이익 집단의 불만 증가 등이 결합하면서 국가는 혁명의 문턱에 서게 되었다. 1973년부터 인플레이션과 저임금에 시달리던 노동자들이 노동 조합을 결성하고 각지에서 파업을 벌이기 시작했다. 군부에서도 식량 배급 지연 등으로 불만이 고조되어 남부 네겔레에서 육군 제4사단이 반란을 일으켰다. 특히 2월에 구 에리트레아 수도 아스마라에서 일어난 육군 제2사단의 반란은 해군과 공군으로까지 지지가 확산되며 정부에 큰 타격을 주었다. 하일레 셀라시에는 처음에는 강경하게 대응했으나, 2월 28일 쿠데타로 총리 등이 체포되자 병사들의 임금 인상 요구를 수용했다. 병사들의 요구로 엔달카추 마코넨이 총리로 임명되어 하일레 셀라시에의 권한을 제한하는 입헌 군주제 도입으로 사태를 수습하려 했으나, 군부와 민중은 이미 공화제를 원하고 있었기에 실패했다. 황제의 권위가 실추된 틈을 타, 호레타 군사 학교 졸업생들을 중심으로 데르그(Derg, '위원회'라는 뜻의 암하라어)[246]가 결성되어 공화제 국가 건설을 목표로 군부 내에서 세력을 확장해 나갔다.

1974년 1월부터 시작된 불안은 점차 전면적인 불만 표출로 이어졌고, 에티오피아 군대는 혁명을 조직하고 주도하기 시작했다.[102] 1974년9월 11일, 통행 금지령이 내려진 아디스아바바에서 군부대가 궁으로 이동했고, 다음 날인 9월 12일 라디오 방송을 통해 황제의 퇴위가 발표되었다. 하일레 셀라시에는 작은 폭스바겐 비틀에 태워져 궁에서 끌려나왔으며, 이후 살해된 것으로 추정된다.[247] 이로써 약 3,000년의 역사를 가졌다고 주장되던 솔로몬 왕조는 막을 내렸다. 황제 축출을 주도한 것은 군부 내 멩기스투 하일레 마리암 소령이었으며, 이는 제정을 해체하려는 데르그 정권의 결정에 따른 것이었다.

6. 5. 공산주의 시대 (1974년 ~ 1991년)

1974년 2월부터 시작된 국내 소요 사태 이후, 데르그(Derg)로 알려진 임시 군사 행정 위원회는 1974년 9월 12일 고령의 하일레 셀라시에 황제로부터 정권을 장악하고 사회주의 정부를 수립했다. 데르그는 두 명의 전 총리와 왕실 의원, 궁정 관리, 장관, 장군 등 이전 정부의 주요 인사 59명을 즉결 처형했다. 하일레 셀라시에 황제는 1975년 8월 27일에 사망했는데, 궁전 지하실에서 살해된 것으로 알려져 있다.[268]

멩기스투 하일레 마리암 중령은 전임자 두 명과 수만 명에 달하는 반대 세력으로 의심되는 이들을 제거하고 국가원수이자 데르그 의장으로 권력을 잡았다. 새 정부는 지주와 교회의 재산을 국유화하는 등 사회주의 개혁을 단행했다.[269] 쿠데타 이전 에티오피아 농민들의 삶은 교회 가르침의 영향을 크게 받았으며, 1년 중 280일이 종교 축제나 휴식일이었다. 멩기스투의 통치 시기는 전체주의적 통치 방식과 소련, 동구권의 자금 지원 및 쿠바의 지원을 받은 대규모 군사화로 특징지어진다. 1976년 12월, 에티오피아 대표단은 모스크바에서 소련과 군사 원조 협정을 체결했다. 이듬해인 1977년 4월, 에티오피아는 미국과의 군사 원조 협정을 파기하고 미국의 군사 공관을 추방했다.

혁명으로 황제를 제거한 군부는 즉시 공화제로 전환하지 않고, 임시 군사 행정 평의회(Provisional Military Administration Council, PMAC)를 통해 국가를 운영했다. 초기 의장은 아만 안돔 중장이었으나, 에리트레아 독립에 이해를 보이고 급진 개혁을 선호하지 않아 1974년 11월 해임되고 살해되었다.[248] 후임 의장으로 테페리 반테 준장이 임명되었지만, 실권은 데르그(군부 조정 위원회)를 장악한 멩기스투 하일레 마리암 육군 소령에게 있었다. 당시 군부를 지배한 사상은 "에티오피아 제일주의"였으며, 군에 의한 국가 통일(에리트레아와 오가덴 포함)을 내걸었다. 이는 소말리아의 대소말리아주의와 유사한 생각이었다. PMAC에서 가장 강력하게 에티오피아 제일주의를 주창한 멩기스투는 우파인 에티오피아 민주 동맹(EDU)에 맞서 "사회주의 정책"을 내세우며 PMAC의 실권을 장악했다. 하지만, 멩기스투는 실제 사회주의자라기보다는 민족주의자였으며, 발표된 정책들은 통일 국가를 명분으로 한 민족 동화 정책으로 암하라어 사용과 에티오피아 정교회로의 개종 강요로 이어졌다.[249] 이는 오히려 티그레인, 오로모족 등의 민족 의식을 자극하여 티그레 인민 해방 전선(TPLF), 오로모 해방 전선(OLF) 등의 결성을 초래했고, 이들은 PMAC와 대립하게 되었다. 또한, 멩기스투는 노동 조합 연합(CELU, 850,000명 소속)에 해산을 명령하며 자신의 사상을 드러냈다.

독재 체제를 구축한 멩기스투는 보다 확고한 체제를 구축하기 위해 전 에티오피아 사회주의 운동 (MEISON)에 접근하여 같은 사회주의자인 "에티오피아 인민 혁명당 (EPRP)"에 대한 공격을 시작했다. 양당은 모두 사회주의 정당으로, 멩기스투 등의 군부가 정치를 통제하는 사태를 싫어했지만, 멩기스투의 사회주의자라는 자칭을 믿었던 MEISON은 정치의 안정까지 군부의 힘을 어느 정도 이용하는 것은 불가피하다고 판단하여 협력 체제를 구축했다. MEISON의 협력은 후에 1986년 4월에 개교하는 마르크스-레닌주의 간부를 양성하는 기관 "예카티 66 이데올로기 학교"의 설립으로 이어졌다. 그러나 거기에서 교육되는 내용은 공산주의가 아니라, 소련형 일당 독재 체제의 확립의 필요성이었다. MEISON은 1977년 8월에 협력 관계를 해소했다.

멩기스투는 1977년 2월 3일, PMAC 의장인 타파리 벤티를 숙청한 후, 스스로 의장에 취임했다.[250] 이로 인해 권력의 절정에 달한 멩기스투는 에티오피아 인민 혁명당 (EPRP)을 철저히 제거하기로 결심하고 EPRP의 위협과 반사회성에 대해 대대적인 캠페인을 벌였다. 이로 인해 멩기스투는 자신에게 반대하는 PMAC 내부의 우파와 함께 EPRP 사냥을 시작하여, EPRP의 멤버로 지목된 인물은 즉시 체포되어 처형되었다. 한때 협력 관계에 있던 MEISON도 EPRP와 동일시되어 잇따라 투옥되었다. 5월 상순 며칠 동안 20,000명이 살해된 것으로 알려졌으며, 정부의 적은 추산으로도 732명의 사망이 확인되었다. 이러한 EPRP에 대한 공격은 "백색 테러"라고 불렸지만, 대항한 EPRP의 반격은 "적색 테러"라고 불리며, 에티오피아는 사실상의 내전 상태에 빠졌다. 아디스아바바에서만 1만 명이 적색 테러로 살해되었지만, 정부에 의한 백색 테러는 EPRP로 의심되는 사람들을 중심으로 3만 명 이상을 수용소에 가두고 잇따라 사망시켰다. 이로 인해, 이 시대의 에티오피아 청년, 인텔리층은 이탈리아 침공 시기와 마찬가지로 큰 공백을 낳게 되었다. EPRP는 멩기스투의 공격을 피해 지방으로 도망쳐 활동을 계속했지만, MEISON은 근절에 가까운 피해를 입어 그 후 두 번 다시 당세를 회복할 수 없었다.

1974년부터 이어진 오가덴의 기아에 오랫동안 손을 놓고 있던 멩기스투 정권은, 소련의 지원을 받는 한편, 미국 제국주의, EPRP, 하일레 셀라시에에서 이어진 보수 세력 등 근절할 수 없는 적을 안고 정권을 운영했다. 마침내 18개의 난민 캠프를 설치하여 굶주린 70만 명을 구제하기 시작했지만, 멩기스투의 민족주의 정책으로 인해 에티오피아의 감시 아래에서는 이슬람교 관습을 행하는 것이 허용되지 않았고, 다수의 오가덴인들은 캠프를 나와 이슬람 국가에 도움을 요청하려 했다. 이러한 움직임은 오가덴의 분리 독립과 그 후 소말리아로의 병합을 원하는 "서소말리아 해방 전선(WSLF)"에게 유리하게 작용했고, 소말리아 정부는 WSLF를 지원하는 동시에 1977년에는 스스로 오가덴 사막을 지나 에티오피아 영내로 침공했다. 에티오피아는 소련의 지원을 받았고, 소련으로부터의 지원이 끊긴 소말리아군은 미국의 원조를 받은 냉전 구조 그 자체의 전쟁은, 종결까지 11년이 걸리는 늪과 같은 싸움이 되었다. 전쟁은 1988년에 휴전의 형태로 종결되었지만, 남은 것은 이전과 다름없는 국경선과 난민으로 쇠퇴한 오가덴의 마을, 그리고 쇠약해진 양측 정부뿐이었다.

국가 통일 방침에 따라 강제적으로 에티오피아의 한 주로 병합된 에리트레아였지만, 독립을 목표로 하는 ELF, EPLF, ELF-PLF 등의 게릴라전은 쇠퇴할 기미를 보이지 않았고, 더불어 에티오피아에서 탈출한 EPRP가 에리트레아에 잠복한 것으로 인해 멩기스투의 고민거리가 되었다. EPLF는 1976년 수단 국경의 마을 카로라에서 정부군을 괴멸시키고, 이듬해에는 정부의 중요한 보급 기지인 아파베트를 함락시켰다. 파죽지세의 EPLF에는 다른 에리트레아 독립 세력으로부터 잇따라 유입이 이어졌고, EPLF에 거의 일원화된 에리트레아 독립 세력에 맞서 에티오피아군은 아스마라에 웅거하여 방어에 전념할 수밖에 없었다.

멩기스투는 자신의 "에티오피아 노동자당"에 의한 일당 지배를 바꾸지 않았지만, 전황을 보고 "에리트레아 우대", "지방의 자치 공화국화", "에티오피아 인민민주공화국으로의 개칭"과 같은 타협안을 제시하고, 1987년의 점령에서 헌법을 개정하고 의회의 지명에 의해 대통령에 취임한다. 그러나 그 사이에도 소련이 페레스트로이카에 의해 지원 중단을 검토하기 시작했고, 대신 원조를 구하여 미국에 의존했지만, 미국은 인권과 민주주의의 실현을 요구하며 오히려 반정부 세력에 대한 지원을 늘렸다. 1988년 아스마라에 갇혀 있던 에티오피아군이 에리트레아 독립을 요구하는 EPLF의 공격으로 결정적인 패배를 겪었다. EPLF의 움직임은 에티오피아 북부의 티그레인들에게 영향을 미쳐 "티그레 인민 해방 전선 (TPLF)"이 결성되어 티그레와 왈로를 기반으로 민주화를 요구하며 봉기했다. 1989년에는 쇼아까지 진출하여 에티오피아인의 40%를 차지하게 된 오로모인들의 오로모 인민 민주 기구 (OPDO)도 합류하여 세 조직 합동의 에티오피아 인민 혁명 민주 전선 (EPRDF)이 결성되었다. 소련이 멩기스투 정권에 대한 원조를 완전히 중단한 1989년, EPRDF는 에티오피아 정부군에 대한 공세를 시작했다.

1991년 2월 13일, 곤다르와 고잠에 주둔하고 있던 정부군이 EPRDF의 공격으로 완전히 궤멸되어 더 이상 반격이 불가능한 사태가 되자 멩기스투 정권의 운명은 다했다. 그러나 멩기스투는 이 때 3,400명의 티그레인을 EPRDF 관계자로 처형했다. 이 결과 멩기스투 정권은 더욱 인심을 잃게 되었을 뿐, EPRDF의 호소에 의해 멩기스투를 버리는 도시가 나타나 반정부 세력에게 거점을 제공함과 동시에 수도로의 진군을 가능하게 했다. 1991년 5월에는 멩기스투 정권에 결정타를 날리는 와레리그 작전이 성공을 거두었고, 멩기스투 대통령은 짐바브웨로 망명하여 16년에 걸친 독재 정치에 종지부를 찍었다.

7. 현대

에티오피아 제국과 솔로몬 왕조는 강력한 제후들의 힘을 바탕으로 통치해왔으며, 지배자는 솔로몬 왕의 계보라는 권위를 이용했다. 이는 국민의 약 절반이 동방 정교회 계열의 에티오피아 정교회를 신봉하기 때문이다. 반면, 기독교를 믿지 않는 티그레인이나 소말리 등은 에티오피아 정교회를 신봉하는 암하라족에게 지배당하는 구조였다[171]。 그러나 지역마다 민족 구성이 다르고 자치권이 강했기 때문에 황제의 영향력은 제한적이었고, 각 민족은 해당 지역 제후 아래에서 간접적인 지배를 받았다. 전란기에는 각 지방 유력자들이 스스로 황제를 추대하며 다툼을 벌이기도 했다.

아프리카 분할 속에서도 독립국으로 존재했다는 점이 에티오피아의 특징이다. 이는 영리한 외교와 근대화된 군사력을 통해 가능했으며, 범아프리카주의에서는 "아프리카의 별"로 칭송받았다[172]。

악숨 왕국은 최대 판도를 구축했지만, 정복 왕조로서 각지에서 반란에 시달렸다. 특히 쿠시를 멸망시킨 후, 쿠시 계통의 베자족은 반발하여 543년 기독교 국가인 누비아 문명을 세우고 악숨과 적대했다. 585년 사산 왕조 페르시아의 호스로 1세가 예멘을 침공하면서 악숨은 예멘 지배권을 상실했고, 이후 이슬람 세력이 홍해 무역의 주도권을 장악하면서 악숨은 점차 쇠퇴했다. 975년에는 후계자 문제로 내분이 발생하여[183] 국력이 약화되었고, 북부에서는 이슬람 세력이 확장되었다. 결국 남쪽 라스타 지방의 아가우족이 세력을 키워 1137년 악숨 왕국을 멸망시키고 자구에 왕조를 세웠다[184]。

1137년[185], 마라 테클레 하이마노트 왕이 세운 자구에 왕조는 악숨보다 남쪽인 라스타 지구의 로하에 수도를 정했다. 자구에 왕조는 파티마 왕조와 교역하며 번영했고, 열렬한 기독교 신봉 왕조였다. 1177년에는 교황 알렉산데르 3세와 서신을 교환했으며, 이는 100년 이상 지속되어 도미니코회 수도사가 파견되는 등 교류가 이루어졌다. 특히 교황 인노첸시오 4세가 보낸 편지의 수신인이 "프레스터 존"으로 되어 있어, 에티오피아가 프레스터 존의 왕국이라는 전설의 계기가 되었다[186]。 역대 왕 중에서도 게브레 마스켈 라리벨라는 라리벨라 암굴 교회군을 건설하는 등 독실한 신앙심을 보였다. 그는 예루살렘 순례를 통해 에티오피아 기독교도의 존재를 알렸고, 그의 전기는 바티칸 도서관에도 소장되어 있다.

그러나 11세기부터 암하라족 등 유력 부족들이 독립적인 경향을 보이면서 자구에 왕조는 쇠퇴하기 시작했다. 왕위 계승 분쟁을 틈타 왕조 남쪽 쇼아 지역의 암하라족이 공격해왔고, 결국 1268년 자구에 왕조는 멸망했다.

쇼아 출신의 암하라인 이쿠노 아물라크는 1270년 새로운 왕국을 건설하고, 솔로몬 왕조의 부활을 선언했다. 그는 자신의 정통성을 메넬리크 1세의 직계 후손임을 내세우며 확립했고, 수도를 쇼아로 옮기고 "제왕의 왕(네구스 나가스트, 황제)"을 칭했다. 건국 과정에서 기독교 세력의 도움을 받아 영토의 3분의 1을 기증하기도 했다. 그의 아들 암다 세욘 1세는 남부 이슬람 세력을 물리치고 왕국의 기반을 다졌으며, 연대기 "케브라 네가스트"도 이 시기에 완성되었다. 1382년 황제가 된 다윗 1세는 동부의 이파트 술탄국을 공격했으나, 홍해 연안의 아달 술탄국을 중심으로 한 이슬람 세력의 저항은 격렬했다. 이후 황제 테오드로스 1세, 이샤크 1세 등이 아달과의 전투에서 잇달아 전사했다. 이슬람 세력과의 오랜 싸움은 황제 자라 야코브 대에 이르러 1445년 다와로 전투에서 에티오피아의 승리로 끝났다. 자라 야코브는 아달을 속국으로 삼고, 에리트레아를 침공하여 바다로의 출구를 확보했다. 내정에서는 봉건제를 도입하여 제국을 안정시키고 황제의 권위를 확립했다. 그의 아들 바에다 마리암 1세는 이집트의 맘루크 왕조와 우호 관계를 유지하며 안정을 꾀했다.

프레스터 존 전설은 대항해 시대 포르투갈의 탐험 목적 중 하나였으나, 이후 관심이 줄었다. 그러나 인도양에서 이슬람 상인과 경쟁하게 되면서 이슬람 국가 내 기독교 국가인 에티오피아는 동맹 상대로 다시 주목받게 되었다. 포르투갈과의 교류는 함대 기항 허가로 이어졌지만, 이는 오스만 제국과의 긴장을 고조시켰다. 1525년경, 오스만 제국의 지원을 받은 아달의 아흐마드 이븐 이브리힘 알가지(그란)가 이끄는 이슬람 군대가 에티오피아를 침공했다[187]。 어린 황제 다윗 2세(레브나 뎅겔)는 포르투갈에 원군을 요청하고 수도원으로 피신했으나 그곳에서 사망했다. 이 시기는 에티오피아 제국의 "암흑 시대"로 불린다.

1535년 에티오피아의 원군 요청에 포르투갈은 1541년 크리스토방 다 가마가 이끄는 수백 명의[188] 병력을 파견했다. 1542년 포르투갈-에티오피아 연합군은 첫 전투에서 승리했지만, 이후 워프라 전투에서 패배하고 다 가마도 전사했다. 그러나 1543년 타나 호 부근 전투에서 연합군은 이슬람 군대의 지휘관 알가지를 사살하며 결정적인 승리를 거두었다. 이로써 솔로몬 왕조는 이슬람 세력의 위협에서 벗어났다. 하지만 에티오피아는 남쪽에서 이동해 온 오로모인과의 갈등, 티그레인의 분리 독립 경향이라는 새로운 문제에 직면했다. 또한 포르투갈과의 관계는 가톨릭 포교 문제와 에티오피아 정교회와의 갈등으로 악화되었다. 1632년 즉위한 파실라다스 황제는 곤다르로 수도를 옮기고 쇄국 정책을 실시하여 안정을 되찾고 제국의 번영기를 맞이했다.

후에 테오드로스 2세가 되는 카사 하일루는 크와라 지역 하급 귀족의 아들로 태어났다. 소년 시절 아버지를 잃고 수도원에서 교육받으며 성장했다. 1839년부터 게릴라전을 벌이며 세력을 키웠고, 약탈품을 농민에게 나눠주며 의적으로 지지를 얻었다. 1845년에는 황후 메넨에게 크와라 족장으로 인정받고 황제의 딸과 결혼했다. 이후 세력을 확장하여 곤다르를 점령하고 황후와 남편을 포로로 잡기도 했다. 1853년 아이샬 전투에서 황제 알리 2세의 군대를 격파하고, 티그레와 고잠의 유력자들도 제압하며 "제후 시대"의 종말을 고했다. 1854년 에티오피아 정교회로부터 "제왕 중의 왕" 칭호를 인정받았다.

1855년 카사는 성유식을 통해 정식 황제가 되어 테오드로스 2세를 칭했다. 그는 전설적인 명군 테오드로스 1세의 이름을 따랐으며, 이는 국가의 재앙을 몰아내고 민중을 구원하는 왕이 되겠다는 의지를 보여준다. 테오드로스 2세는 옛 에티오피아 제국의 영토 회복을 목표로 즉위 직후 왈로(Wello)를 공격하여 마그달라 요새를 수도로 삼고, 쇼아를 정복하여 훗날 메넬리크 2세가 되는 사헬레 마리암을 포로로 잡았다.

테오드로스 2세는 중앙집권화를 통한 근대 국가 건설을 목표로 제후 세력 약화, 상비군 창설, 도로 건설 등 개혁을 추진했다[189]。 그러나 이러한 개혁은 제후와 황실 내부의 강한 반발을 샀다. 해외 지원을 얻기 위해 영국 등에 접근했지만, 당시 영국의 관심은 수에즈 운하 개통과 아프리카의 뿔 지역에 집중되어 있어[190] 테오드로스의 외교는 성과를 거두지 못했다. 영국에 보낸 국서가 무시당하자 테오드로스는 영국인들을 억류하는 강경책을 썼다. 이에 영국은 1868년 대규모 원정군(영국의 아비시니아 원정)을 파견했다[191]。 개혁에 반감을 품은 제후들이 영국군에 협력하면서 테오드로스는 고립되었고, 마갈라 전투에서 참패했다. 1868년4월 13일, 테오드로스 2세는 마그달라 함락 직전 스스로 목숨을 끊었다. 영국군은 포로를 석방하고 철수했으며, 이후 에티오피아 내정 불간섭 방침을 밝혔다[192]。 테오드로스 2세 사후 에티오피아는 티그레의 카사(요하네스 4세)와 쇼아의 메넬리크 2세 간의 후계 다툼 시대로 접어들었다.

테오드로스 2세 사후, 테클레 기요르기스 2세가 잠시 황제를 자칭했으나 실권은 없었다. 실력자였던 티그레의 제후 카사(요하네스 4세)는 아삼 전투에서 테클레 기요르기스 2세를 격파하고 1872년 황제로 즉위했다. 쇼아의 왕 메넬리크 2세는 요하네스 4세의 즉위를 인정하지 않고 이탈리아와 접근하여 무기 확보를 꾀했다. 1878년, 요하네스 4세의 압박과 쇼아 내부의 반란으로 위기에 처한 메넬리크 2세는 결국 요하네스 4세와 와다라 조약(Treaty of Wadara)을 체결했다. 이 조약으로 메넬리크는 요하네스 4세를 황제로 인정하고 "제왕의 왕" 칭호를 포기하는 대신, 쇼아, 월로, 갈라 지방(오로모 및 오가덴)의 지배권을 인정받았다. 이로써 에티오피아 제국은 북부(요하네스 4세)와 남부(메넬리크 2세)로 양분되었다.

1883년 이탈리아는 에리트레아 식민지화를 선언하며 에티오피아에 대한 야욕을 드러냈다. 영국은 프랑스를 견제하기 위해 이탈리아의 진출을 묵인했다[193]。 메넬리크 2세는 이탈리아와 독자적인 통상·우호 조약을 맺고 무기 도입을 확대했다. 이탈리아는 메넬리크를 이용하여 에티오피아 전체를 식민화하려 했고[194], 메넬리크는 이를 역이용했다.

1887년 1월, 이탈리아군이 요하네스 4세의 영토를 침범하면서 에리트레아 전쟁이 발발했다. 요하네스의 부하 라스 알룰라는 이탈리아군에게 철수를 요구했으나 거부당하자[195], 도갈리에서 이탈리아군 선발대를 포위하여 섬멸했다(도갈리의 전투). 이탈리아는 이 패배를 "도갈리 학살"이라 부르며 에티오피아를 비난하고[196], 에리트레아 주둔군을 대폭 증강했다. 그러나 실제로는 이탈리아군의 경솔함과 알룰라의 뛰어난 지휘가 승패를 갈랐다는 평가가 있다[197]。 양측의 군사적 긴장은 고조되었지만 전면전으로 확대되지는 않았다.

메넬리크 2세는 정략결혼을 통해 입지를 강화했다. 딸 자우디투를 요하네스 4세의 아들 아라야 셀라시에와 결혼시키고[198], 자신은 도갈리 전투 영웅 알룰라의 누이인 타이투와 결혼했다. 타이투는 북부 지역에 영향력이 있었고 정치적으로도 메넬리크에게 큰 힘이 되었다. 한편, 서쪽 수단에서는 이슬람 마흐디 국가(마흐디스트 수단)가 에티오피아를 침공해왔다. 1889년 요하네스 4세는 마흐디 군과의 전투(메템나 전투)에서 치명상을 입고 사망했다[199]。 요하네스는 조카 만가샤를 후계자로 지명했지만, 메넬리크 2세는 이를 인정하지 않고 스스로 황제를 칭했다. 이탈리아의 지원을 받은 메넬리크는 만가샤를 굴복시키고 명실상부한 에티오피아 황제가 되었다.

1889년 5월, 이탈리아는 메넬리크 2세와 우찰리 조약을 체결했다. 그러나 이탈리아어판과 암하라어판의 내용이 달라 문제가 발생했다. 이탈리아어판 17조는 에티오피아의 외교권을 이탈리아에 위임하는, 즉 보호국화를 의미하는 내용이었으나, 암하라어판은 단순히 이탈리아를 '이용할 수 있다'는 내용이었다[200]。 이 사실을 알게 된 메넬리크 2세와 타이투 황후는 강력히 항의했다. 특히 타이투 황후는 이탈리아의 보호국화 시도를 단호히 거부하며 "이것을 받아들이느니 차라리 전쟁을 선택하겠다"고 선언했다. 결국 1893년 메넬리크 2세는 우찰리 조약 파기를 선언했다. 프랑스와 러시아 등 이탈리아의 경쟁국들이 에티오피아를 지원했다. 1895년 이탈리아가 에리트레아에서 에티오피아 영토를 침공하면서 제1차 이탈리아-에티오피아 전쟁이 시작되었다.

초반 전투에서 에티오피아군이 승리하자, 이전까지 관망하던 부족들이 메넬리크 2세 지지로 돌아섰다[201]。 이탈리아군 총사령관 오레스테 바라티에리는 신중론을 펼쳤으나, 보급 문제와 내부 강경론에 밀려 1896년 2월 29일 심야 출격을 감행했다. 3월 1일, 아드와 전투가 벌어졌다. 이탈리아군은 지형에 대한 무지와 야간 행군으로 인해 분산되었고, 매복하고 있던 10만 명의 에티오피아군에게 각개격파당했다. 특히 알베르토네 여단과 다볼미다 여단이 큰 피해를 입었다. 이탈리아군은 6,000명 이상의 사망자와 5,000명의 포로를 내는 참패를 당했다. 에티오피아군 역시 1만 명의 사망자를 냈지만, 전쟁의 승패를 결정짓는 승리였다. 이탈리아의 패인은 보급 부족, 지형 무시, 무리한 진격 등이었다[202][203]。 1896년 10월, 아디스아바바 조약이 체결되어 전쟁은 종결되었다. 이탈리아는 에티오피아의 완전한 독립을 인정하고 에리트레아와 소말리아 남부만 보유하게 되었다. 그러나 에리트레아와의 국경 문제는 명확히 해결되지 않아 훗날 에티오피아-에리트레아 국경 분쟁의 불씨가 되었다.

아드와 전투의 승리로 에티오피아는 유럽 열강으로부터 주권 국가로 인정받았다. 메넬리크 2세는 유럽 열강과 대등한 외교 관계를 추구하며 영토 확장에 나섰다. 서쪽으로는 수단의 마흐디의 난 상황을 이용하여 파쇼다 부근까지 진출했고, 남쪽으로는 독립적인 이슬람 국가들을 평정하여 루돌프 호까지 영토를 넓혔다. 이로써 현재 에티오피아와 유사한 국경선이 형성되었다. 그러나 주변이 이탈리아, 영국, 프랑스 등 열강으로 둘러싸이면서 1906년 3국 협정 이후 에티오피아에 대한 간섭이 시작되어, 명목상 독립국이었지만 실질적으로는 열강의 영향력 하에 놓이게 되었다[204]。

메넬리크 2세는 내정에서 프랑스, 벨기에, 이탈리아 등의 협력을 받아 근대화를 추진했다. 수도 아디스아바바를 건설하고 철도, 도로, 통신망을 정비했으며, 우편 제도와 통화 제도를 개혁하고 에티오피아 은행을 설립했다. 교육 분야에서는 메넬리크 학교를 세워 인재 양성에 힘썼다. 그러나 전통적인 농노제(가발 제도)는 유지하여 제후들의 반발을 피했다[205]。

자우디투 여제 시기에는 섭정이었던 타파리 마콘넨(훗날 하일레 셀라시에 1세)이 실권을 장악했다. 타파리는 내정과 외교를 주도하며 국내 안정을 도모하고 군부의 지지를 확보했다. 외교적으로는 1923년 국제 연맹 가입을 추진했다. 가입 조건이었던 노예제 폐지를 위해 칙령을 반포했지만, 실제로는 제한적인 조치였다[212]。 타파리는 독일, 미국, 일본 등 여러 국가와 관계를 맺으며 열강

7. 1. 티그레이 인민 해방 전선(TPLF) 집권기 (1991년 ~ 2018년)

1991년 5월 멩기스투 정권이 붕괴된 후, 에티오피아 인민혁명민주전선(EPRDF)이 권력을 장악했다. 1991년 7월, EPRDF는 전국 회의를 소집하여 87명의 대표로 구성되고 과도기 헌법 역할을 하는 국가 헌장에 따라 운영되는 에티오피아 과도 정부를 수립했다. 그러나 연정 내 갈등으로 1992년 6월에는 오로모 해방 전선이, 1993년 3월에는 남부 에티오피아 민족 민주 연합의 일부 구성원이 정부에서 이탈했다.[115][116]

1994년에는 양원제 입법부와 사법 제도를 갖춘 의원 공화제를 골자로 하는 새로운 헌법이 제정되었다.[117] 이를 바탕으로 1995년 5월 첫 다당제 총선이 실시되었고, EPRDF가 압승을 거두었다. 과도 정부 대통령이자 EPRDF 의장이었던 멜레스 제나위는 에티오피아 연방 민주 공화국의 초대 총리로 취임했으며, 네가소 기다다가 대통령으로 선출되었다.[118]

멜레스 제나위 총리 집권기 동안 에티오피아는 정치적 변화와 갈등을 동시에 겪었다. 2005년 5월 15일에 치러진 3차 다당제 선거는 많은 야당이 부정 행위를 주장하며 큰 논란을 낳았다. 카터 센터는 선거 전 준비 과정은 긍정적으로 평가했지만, 선거 이후의 상황에 대해서는 우려를 표명했다. 유럽 연합 선거 감시단 역시 정부의 여당 선거 운동 지원과 투표 집계 및 결과 발표 과정에서의 부정을 지적했다.[119] 이 선거에서 야당은 2000년 선거 당시 12석에 불과했던 의석수를 200석 이상으로 크게 늘리는 성과를 거두었다. 그러나 선거 결과에 불복하고 의회 참여를 거부한 통일과 민주주의 연합(CUD) 소속 일부 지도자들은 선거 후 폭력 사태를 선동했다는 혐의로 기소되어 투옥되었다. 국제 앰네스티는 이들을 양심수로 규정했으며, 이들은 이후 석방되었다.[120]

대외적으로는 에리트레아와의 관계가 주요 현안이었다. 1993년 4월, 에리트레아는 국민투표를 통해 에티오피아로부터 독립했다.[131] 초기에는 양국 관계가 우호적이었으나,[132] 1998년 5월 국경 분쟁이 발생하면서 에리트레아-에티오피아 전쟁으로 비화되었다. 이 전쟁은 2000년 6월까지 이어졌으며, 양국 모두 하루 100만달러의 비용이 발생하는 등 막대한 경제적 손실을 입었다.[133][134] 2000년 12월 평화 조약이 체결되어 주요 전투는 중단되었지만,[135] 국경 지역에서의 소규모 충돌과 긴장은 2018년까지 계속되었다.[136][137] 또한, 2006년에는 이슬람 극단주의 조직으로 의심받던 이슬람 법정 연합(ICU)이 소말리아에서 세력을 확장하자, 에티오피아는 소말리아 과도 연방 정부를 지원하며 군사적으로 개입했다. 2006년 12월 20일 본격적인 전투가 시작되었고, 에티오피아군은 ICU 세력을 몰아내고 소말리아 대부분을 점령했다. 그러나 이 과정에서 휴먼 라이츠 워치 등 국제 인권 단체로부터 민간인 학살 등 인권 침해 비판을 받기도 했다. 에티오피아군은 2009년 1월 소말리아에서 철수했다.[138]

2012년 8월 20일, 멜레스 제나위 총리가 지병으로 사망하면서[121] 부총리였던 하일레마리암 데살렌이 총리직을 승계했다.[122] 하일레마리암 데살렌은 2015년 총선에서 여당인 EPRDF가 모든 의석을 석권하면서 총리직을 유지했다.[123] 그러나 그의 집권기 동안 누적된 사회경제적 불만과 민족 갈등이 표출되기 시작했다. 2016년 8월 5일에는 전국적으로 대규모 시위가 발생했다. 시위대는 인권 유린 중단, 정치범 석방, 경제 성장의 혜택 분배, 특정 지역(월카이트)의 행정 구역 조정 등을 요구했다.[124][125][126] 정부는 시위를 강경하게 진압했으며, 이 과정에서 수백 명의 시위대가 경찰에 의해 사망하는 비극이 발생했다. 시위 확산에 따라 에티오피아 정부는 2016년 10월 6일 국가 비상사태를 선포했고,[127] 이는 2017년 8월에 해제되었다.[128] 계속되는 정치적 불안 속에서 2018년 2월 16일, 하일레마리암 데살렌 총리가 전격적으로 사임을 발표했고, 정부는 다시 국가 비상사태를 선포했다.[129] 하일레마리암 데살렌의 사임은 현대 에티오피아 역사상 지도자가 임기 중 사망하거나 축출되지 않고 스스로 물러난 첫 사례였다.[130]

7. 2. 아비 아머드와 번영당 (2018년 ~ 현재)

2016년, 에티오피아 최대 민족 집단인 오로모를 중심으로 인권 유린 중단과 정치범 석방을 요구하는 시위가 전국적으로 확산되었다. 정부는 2016년 10월 비상사태를 선포했으나 시위는 계속되었고, 결국 2018년 2월 16일 하일레마리암 데살렌 총리가 사임했다. 이후 2018년 4월 2일, 오로모족 출신인 아비 아머드가 총리로 선출되었다.[139][270] 같은 해 사흘레-워크 제우데가 에티오피아 역사상 최초의 여성 대통령으로 취임했다.[140][271]

아비 총리는 취임 직후 대대적인 개혁 조치를 단행했다. 수천 명의 정치범을 석방하고, 이전에 검열되었던 웹사이트 차단을 해제했으며, 언론의 자유를 확대했다. 또한 광범위한 경제 개혁을 발표하고, 2019년 공정한 선거 실시를 약속했다.[143][144][145][146][147] 특히 주목할 만한 성과는 외교 분야에서 나타났다. 아비 총리는 2018년 에리트레아를 방문하여 수십 년간 지속된 양국 간의 적대 관계를 종식시키는 평화 협정을 이끌어냈다.[141] 이러한 노력으로 아비 아머드는 에티오피아와 에리트레아 간의 평화 정착에 기여한 공로를 인정받아 2019년 노벨 평화상을 수상했다.[142]

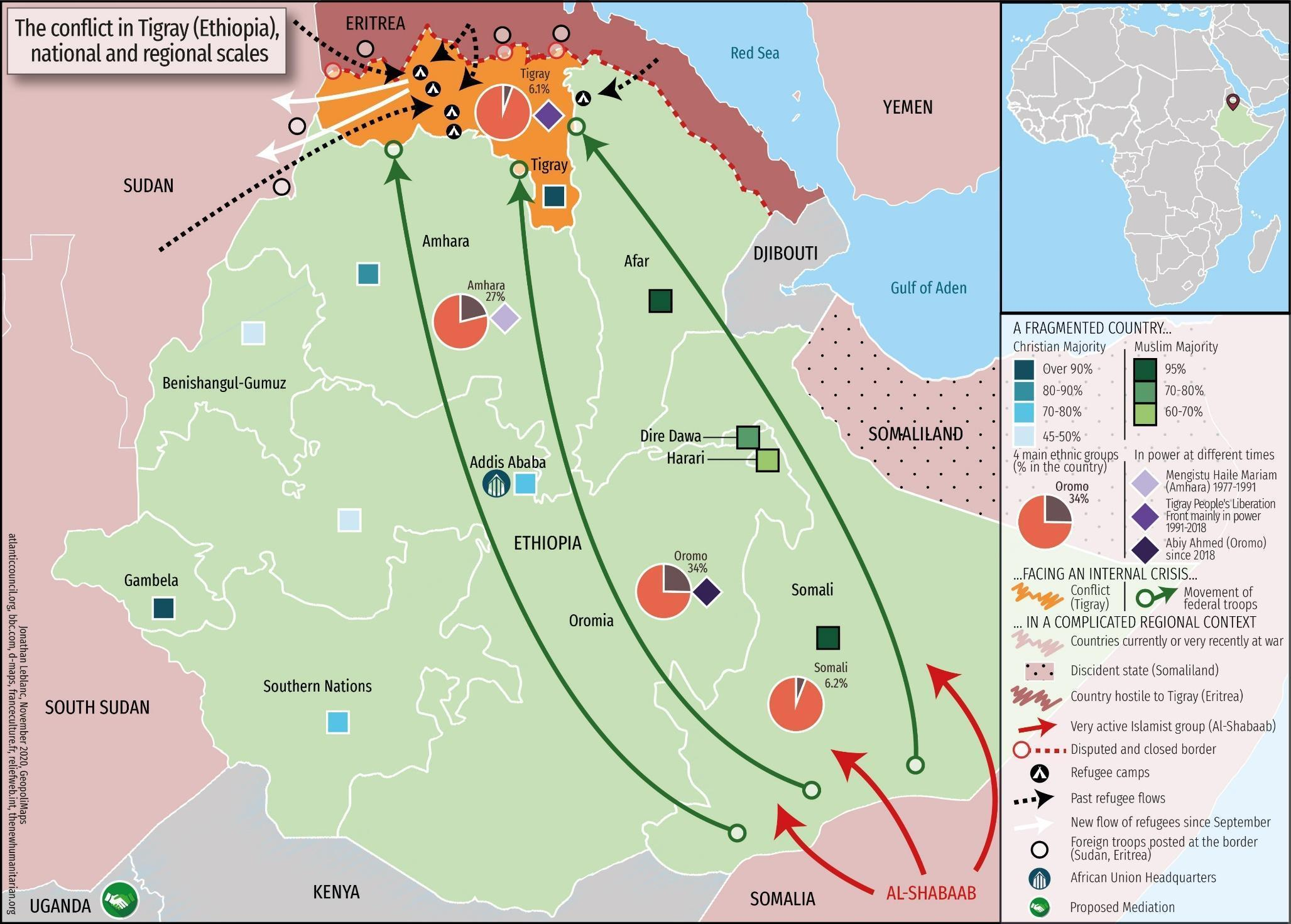

그러나 아비 총리의 개혁 정책에도 불구하고 에티오피아 내부의 민족 갈등은 오히려 심화되는 양상을 보였다. 2017년 오로모-소말리 충돌로 최대 40만 명의 난민이 발생했으며,[154] 2018년에는 남부의 게데오-오로모 충돌로 인해 140만 명 이상의 새로운 이재민이 발생하며 에티오피아는 세계 최대 난민 발생국 중 하나가 되었다.[155] 2019년부터는 메테켈 지역에서 구무즈족 민병대와 암하라족, 아가우족 간의 충돌이 격화되었다.[156] 이러한 갈등 과정에서 파노와 같은 지역 민병대가 등장하여 티그라이 인민 해방 전선(TPLF)에 대항하는 연방군을 지원하기도 했으나,[151] 동시에 케만트족 학살[152] 등 민족 갈등과 폭력 사태에 연루되었다는 비판도 제기되었다.[153] 특히 암하라 지역의 통제권을 주장하는 파노 민병대는 무장 해제를 거부하며 긴장을 고조시켰다.[157] 이러한 복잡한 민족 갈등과 정치적 불안정은 결국 2020년 11월 티그라이 전쟁 발발의 주요 배경이 되었다.

7. 2. 1. 코로나19 팬데믹

번영당이 이끄는 연방 정부는 COVID-19 확산에 따른 보건 및 안전 문제를 이유로 에티오피아 국가 선거 관리 위원회에 2020년 예정된 선거를 취소해달라고 요청했다. 연방 정부는 다음 선거 일정을 명확히 밝히지 않았으나, COVID-19 백신이 개발되면 선거를 실시하겠다고 약속했다.[158] 하지만 티그라이 지역을 기반으로 하는 정당인 TPLF는 이러한 연방 정부의 선거 연기 결정에 반대했다. TPLF는 연방 정부의 요청이 받아들여지지 않자, 2020년 9월 9일에 독자적으로 지방 선거를 강행했다. 이 과정에서 TPLF는 지역 야당들과 협력하고 국제 참관인들을 초청하여 선거의 정당성을 확보하려 노력했다.[159] 이 선거에는 약 270만 명의 유권자가 참여한 것으로 추산된다.[160]7. 2. 2. 티그레이 전쟁

2016년, 에티오피아 최대 민족 집단인 오로모를 중심으로 인권 유린 중단과 정치범 석방을 요구하는 시위가 전국적으로 일어났다. 이에 정부는 2016년 10월 비상사태를 선포했으며, 이는 2017년 8월에 해제되었다. 2018년 2월 16일, 하일레마리암 데살렌 총리가 사임하자 정부는 다시 6개월간의 국가 비상사태를 선포했다. 이후 2018년 4월 2일, 오로모 출신의 아비 아머드가 새 총리로 임명되었다.[270] 살러워르크 저우데는 에티오피아의 4대 현 대통령이며, 에티오피아 역사상 최초의 여성 대통령이다.[271]

선거 이후 연방 정부와 티그레이 지역 정부 간의 관계가 악화되었다.[161] 2020년 11월 4일, 아비 아머드 총리는 티그레이 지역에 주둔한 군 부대에 대한 공격을 이유로 티그레이 지역에서 군사적 공세를 시작했다. 이 공세로 인해 수천 명의 난민이 인접국 수단으로 피난했으며, 티그레이 전쟁이 발발했다.[162][163] 전쟁 중인 2020년 11월 9일에는 마이 카드라 마을에서 학살이 발생하여 600명 이상의 민간인이 사망하는 비극이 일어났다.[164][165] 2021년 4월, 에리트레아는 자국 군대가 에티오피아 내전에서 전투를 벌이고 있음을 공식적으로 인정했다.[166]

2022년 3월 기준으로, 전쟁 중 폭력 행위와 기근으로 인해 최대 50만 명이 사망한 것으로 추정된다.[167][168] 2022년 말까지 사망자 수가 70만 명에서 80만 명에 이를 것이라는 다른 추정치도 나왔다.[169] 전쟁 발발 이후 몇 년 동안 여러 차례의 평화 및 중재 제안이 있었고, 마침내 에티오피아 정부와 티그레이 반군 세력은 2022년 11월 2일 적대 행위 중단에 합의했다. 그러나 에리트레아는 이 협정에 참여하지 않아, 에리트레아 군대의 지위는 여전히 불분명한 상태로 남아있다.[170]

참조

[1]

뉴스

Ethiopia country profile

https://www.bbc.com/[...]

2022-02-02

[2]

웹사이트

Ethiopian History

https://www.lonelypl[...]

2019-07-02

[3]

백과사전

A Greek-English Lexicon

https://www.perseus.[...]

Perseus

2009-03-16

[4]

웹사이트

this list

https://www.perseus.[...]

[5]

서적

Odyssey

[6]

서적

Historical Dictionary of Ancient and Medieval Nubia

Scarecrow Press

2004

[7]

서적

The Curse of Ham: Race and Slavery in Early Judaism, Christianity, and Islam

[8]

서적

The Holy Bible: Containing the Old and New Testaments, in the Common Version

[9]

간행물

Cush

http://www.newadvent[...]

Robert Appleton Company

2012-04-19

[10]

서적

Can a Cushite Change His Skin?: An Examination of Race, Ethnicity, And Othering in the Hebrew Bible

[11]

웹사이트

Strong's Hebrew: 3568. כּוּשׁ (Kuwsh) – Cush

http://concordances.[...]

[12]

웹사이트

The Queen of Sheba: A Queen of Egypt and Ethiopia?

http://www.jbq.jewis[...]

2017-06-04

[13]

웹사이트

ETHIOPIA

http://www.jewishenc[...]

[14]

웹사이트

CUSH.

http://www.jewishenc[...]

[15]

서적

Aksum and Nubia: Warfare, Commerce, and Political Fictions in Ancient Northeast Africa

https://books.google[...]

NYU Press

2013

[16]

서적

Africa Geoscience Review, Volume 10

https://books.google[...]

Rock View International

2014-08-09

[17]

서적

The Periplus of the Erythraean Sea: travel and trade in the Indian Ocean

https://archive.org/[...]

Longmans, Green, and Co.

2016-09-28

[18]

웹사이트

Mummified baboons shine new light on the lost land of Punt

https://phys.org/new[...]

[19]

서적

The Ethiopian Borderlands: Essays in Regional History from Ancient Times to The End of the 18th century

https://books.google[...]

Red Sea Press, Inc.

1997

[20]

서적

Periplus of the Erythraean Sea

Longmans, Green, and Co.

1912

[21]

서적

The Ethiopian Borderlands: Essays in Regional History from Ancient Times to The End of the 18th century

https://books.google[...]

Red Sea Press, Inc.

1997

[22]

간행물

The Origin of Obsidian in Predynastic and Early Dynastic Upper Egypt

http://www.digitaleg[...]

2000

[23]

웹사이트

Solving a Historical Riddle: Circa 1250 BCE, Shire, Ethiopia

https://ifrglobal.or[...]

2024-10-23

[24]

문서

Aksum

[25]

논문

The First Millennium BC in the Highlands of Northern Ethiopia and South–Central Eritrea: A Reassessment of Cultural and Political Development

[26]

서적

Encyclopaedia Aethiopica: D–Ha

Harrassowitz Verlag

2005

[27]

서적

Axum

University of Pennsylvania

1979

[28]

서적

The Historical Geography of Ethiopia

the British Academy

1989

[29]

간행물

F. M. Est. Pereira. – Vida De Takla Haymanot Pelo P. Manuel De Almeida

http://dx.doi.org/10[...]

Gorgias Press

2021-01-10

[30]

문서

Aksum

[31]

문서

Aksum

[32]

문서

Axum

[33]

문서

Aksum

[34]

웹사이트

The Zagwe period re-interpreted: post-Aksumite Ethiopian urban culture

http://www.samfak.uu[...]

2014-03-17

[35]

서적

The Cross and the River; Ethiopia, Egypt and the Nile.

Lynne Rienne Publishers

2002

[36]

문서

Erlich, p. 37.

[37]

서적

The Ethiopians, A History

Blackwell Publishers, Inc

[38]

서적

St George: A Saint for All

https://books.google[...]

Reaktion Books

[39]

서적

Dictionary of African Biography

https://books.google[...]

Oxford University Press

[40]

서적

Oromo of Ethiopia

https://eprints.soas[...]

University of London

[41]

서적

A History of Ethiopia

https://archive.org/[...]

University of California Press

1994

[42]

서적

History of Ethiopian Towns

Franz Steiner Verlag

[43]

서적

History Of Ethiopia Nubia And Abyssinia

https://archive.org/[...]

Methuen & co.

[44]

서적

The Realm of Prester John

Ohio University Press

[45]

웹사이트

Zare'a Ya'eqob, Ethiopia, Orthodox

http://www.dacb.org/[...]

2017-01-08

[46]

서적

A Story in Stones: Portugal's Influence on Culture and Architecture in the Highlands of Ethiopia 1493–1634

https://books.google[...]

CCB Publishing

2006

[47]

서적

The Encyclopædia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, and General Literature, Volume 1

Henry G. Allen and Company

[48]

MA

A survey of historical heritages in Gondar Zuria Woreda'': from the fourteenth to the eighteenth century"

University of Gondar

2017

[49]

서적

Islamisation: Comparative Perspectives from History

Edinburgh University Press

[50]

문서

Grade 9th History text

[51]

웹사이트

The Meditations of Zara Yaquob

http://www.bu.edu/wc[...]

2012-09-18

[52]

문서

Travels to Discover the Source of the Nile

[53]

웹사이트

Christian Ethiopian art (article)

https://www.khanacad[...]

2022-01-06

[54]

문서

Abir, p. 23 n. 1.

[55]

문서

Abir, pp. 23–26.

[56]

문서

Trimingham, p. 262.

[57]

문서

Marcus 2002, pp. 71–72

[58]

문서

Marcus, H. 2002, 72

[59]

문서

Zewde, B. 2001, 43

[60]

웹사이트

Yohannes IV: emperor of Ethiopia

https://www.britanni[...]

[61]

서적

The Victorians at War, 1815–1914: An Encyclopedia of British Military History

https://books.google[...]

ABC-CLIO

[62]

간행물

The Occupation of Harar: January 1887

[63]

문서

Pakenham, The Scramble for Africa, pp. 472–473

[64]

간행물

Regionalism and Democracy in Ethiopia

[65]

간행물

"Ethnic Federalism and its Discontents"

2009-09-04

[66]

간행물

Great Britain and Ethiopia 1897–1910: Competition for Empire

[67]

간행물

Conquest, Tyranny, and Ethnocide against the Oromo: A Historical Assessment of Human Rights Conditions in Ethiopia, ca. the 1880s–2002

[68]

간행물

Genocidal violence in the making of nation and state in Ethiopia

[69]

서적

Ethiopia Through Russian Eyes: Country in Transition, 1896–1898

[70]

문서

Power and Powerlessness in Contemporary Ethiopia

Charles University in Prague

[71]

문서

Amharic Manuscript

[72]

웹사이트

Ethiopian Emperors and Slavery

https://blogs.loc.go[...]

2012-01-31

[73]

간행물

'Everyone Knows that Laws Bring the Greatest Benefits to Mankind': The Global and Local Origins of Anti-Slavery in Abyssinia, 1880–1942

[74]

웹사이트

Abolition of Slavery in Ethiopia

https://blogs.loc.go[...]

2012-02-14

[75]

간행물

"Higher education in pre-revolution Ethiopia: Relevance and academic freedom."

http://ejol.aau.edu.[...]

2018-11-17

[76]

간행물

"Education in Ethiopia during the Italian fascist occupation (1936–1941)."

https://www.jstor.or[...]

[77]

간행물

"‘For good, God, and the Empire’: French Franciscan sisters in Ethiopia 1896−1937."

https://www.research[...]

[78]

서적

Trent'anni di storia italiana 1915–1945

[79]

서적

Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other Figures, 1492–2015, 4th ed

McFarland

2017

[80]

서적

Gas in Etiopia: I crimini rimossi dell'Italia coloniale

https://books.google[...]

Neri Pozza Editore

2015

[81]

서적

Mussolini

Granada

[82]

서적

Between bombs and good intentions: the Red Cross and the Italo-Ethiopian War, 1935–1936

https://books.google[...]

Berghahn Books

[83]

서적

The Addis Ababa Massacre: Italy's National Shame

[84]

서적

The origins of the Second World War reconsidered : A.J.P. Taylor and the Historians

Routledge

[85]

서적

The Civilising Mission: The Italo-Ethiopian War 1935–6

Cassell

[86]

웹사이트

Italian Massacres in Occupied Ethiopia

https://arb.crasc.dz[...]

2016-09

[87]

간행물

Italian Colonialism

Palgrave Macmillan

2005

[88]

문서

[89]

웹사이트

Italian Addis Abeba

https://dadfeatured.[...]

[90]

서적

Italiani in Africa Orientale: La conquista dell'Impero

[91]

웹사이트

1940 Article on the special road Addis Ababa-Assab and map (in Italian)

http://media.tecnici[...]

2011-09-22

[92]

문서

[93]

웹사이트

Italian emigration in Etiopia (in Italian)

http://www.ilcornoda[...]

[94]

간행물

"Education in Ethiopia during the Italian fascist occupation (1936–1941)."

[95]

웹사이트

Addis abeba «italiana»: il Piano regolatore e la serie delle sue Varianti (1936–1939)."Mai-Ministero dell’Africa italiana (in Italian); pp. 63–126

https://flore.unifi.[...]

[96]

웹사이트

(1963) Haile Selassie, 'Towards African Unity'

https://blackpast.or[...]

2009-08-07

[97]

서적

Layers of Time

Palgrave

[98]

문서

Ethiopian Coup

[99]

서적

Layers of Time

[100]

간행물

The Origins and Demise of the Ethiopia-Eritrea Federation

[101]

서적

Layers of Time: A History of Ethiopia

Palgrave

[102]

서적

A Country Study: Ethiopia

https://archive.org/[...]

Federal Research Division, Library of Congress

[103]

서적

The Fate of Africa: A History of Fifty Years of Independence

Public Affairs Publishing

[104]

서적

The Fate of Africa: A History of Fifty Years of Independence

[105]

서적

The Fate of Africa: A History of Fifty Years of Independence

[106]

서적

The Fate of Africa: A History of Fifty Years of Independence

Martin Meredith

[107]

서적

The Fate of Africa: A History of Fifty Years of Independence

Martin Meredith

[108]

서적

The Fate of Africa: A History of Fifty Years of Independence

Martin Meredith

[109]

서적

The Black Book of Communism

Harvard University Press

[110]

뉴스

Mengistu found guilty of genocide

http://news.bbc.co.u[...]

2011-03-02

[111]

간행물

OROMO CONTINUE TO FLEE VIOLENCE

https://www.cultural[...]

1981-09

[112]

간행물

Country Information Report ethiopia

https://www.dfat.gov[...]

2021-02-18

[113]

간행물

Ethiopia. Status of Amharas

https://www.refworld[...]

1993-03-01

[114]

간행물

The Politics of Linguistic Homogenization in Ethiopia and the Conflict over the Status of "Afaan Oromoo"

https://www.jstor.or[...]

1970-07

[115]

웹사이트

Ethiopia (03/08)

https://2009-2017.st[...]

[116]

웹사이트

About Ethiopia

http://www.ethiopia.[...]

[117]

웹사이트

Article 5

http://www.wipo.int/[...]

WIPO

2015-07-02

[118]

뉴스

President expelled from ruling party

http://www.irinnews.[...]

2017-11-07

[119]

뉴스

2005 Ethiopian election: a look back

https://www.voanews.[...]

2018-05-06

[120]

웹사이트

Document

https://www.amnesty.[...]

2017-11-07

[121]

뉴스

Ethiopian Prime Minister Meles has died: state television

https://www.reuters.[...]

2012-08-21

[122]

뉴스

Ethiopia acting PM to remain at helm until 2015

https://www.reuters.[...]

2012-08-22

[123]

웹사이트

Profile: Ethiopia's 'placeholder' PM quietly holds on

http://www.aljazeera[...]

Al Jazeera English

2015-07-28

[124]

뉴스

'Several killed' as Ethiopia police clash with protesters

https://www.bbc.com/[...]

2016-08-08

[125]

웹사이트

Internet shutdown ends as protests continue in Ethiopia

https://www.bbc.com/[...]

2016-08-08

[126]

뉴스

At least 33 protesters killed in Ethiopia's Oromiya region: opposition

https://af.reuters.c[...]

2016-08-08

[127]

뉴스

Ethiopia declares 6 months state of emergency over Oromia protests {{!}} Africanews

http://www.africanew[...]

2017-11-07

[128]

뉴스

10 killed as Ethiopia forces clash with protesters in Oromia

http://www.africanew[...]

2017-11-07

[129]

뉴스

Ethiopia declares state of emergency

https://www.bbc.com/[...]

2018-02-16

[130]

웹사이트

Ethiopians protesting state of emergency shut down capital, Oromia region

http://www.france24.[...]

France 24

2018-03-06

[131]

뉴스

Eritrea Marks Independence After Years Under Ethiopia

https://www.nytimes.[...]

2021-07-02

[132]

웹사이트

Eritrea, Tigray and Ethiopia's brewing civil war

https://www.aljazeer[...]

2020-11-08

[133]

뉴스

War 'devastated' Ethiopian economy

http://news.bbc.co.u[...]

2017-01-12

[134]

웹사이트

Will arms ban slow war?

http://news.bbc.co.u[...]

2017-01-12

[135]

웹사이트

Agreement between the Government of the State of Eritrea and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

https://peacemaker.u[...]

2000-12-12

[136]

웹사이트

Eritrean rebels claim killing 11 government soldiers

https://www.reuters.[...]

2010-04-23

[137]

웹사이트

Ethiopia, Eritrea officially end war

https://p.dw.com/p/3[...]

2018-07-09

[138]

뉴스

Somali joy as Ethiopians withdraw

http://news.bbc.co.u[...]

2009-01-13

[139]

뉴스

Abiy Ahmed sworn in as Ethiopia's prime minister

https://www.aljazeer[...]

2018-11-26

[140]

뉴스

Sahle-Work Zewde becomes Ethiopia's first woman President

https://www.standard[...]

2018-11-26

[141]

뉴스

Ethiopia and Eritrea declare end of war

https://www.bbc.com/[...]

2018-07-09

[142]

뉴스

Ethiopian Prime Minister wins the 2019 Nobel Peace Prize

https://edition.cnn.[...]

2019-10-16

[143]

웹사이트

From agrarian country to industrial hub

https://www.dandc.eu[...]

2019-03-28

[144]

뉴스

Abiy's Ethiopia pardons 13,000 accused of treason or terrorism

https://www.reuters.[...]

2019-01-22

[145]

웹사이트

OONI – Ethiopia: Verifying the unblocking of websites

https://ooni.torproj[...]

2019-01-14

[146]

웹사이트

Ethiopia prison administration fires 103 individuals – New Business Ethiopia

https://newbusinesse[...]

2019-01-14

[147]

웹사이트

Reflections on the Rule of Law and Ethiopia's Transition to Democratic Rule (Part I)

http://cyberethiopia[...]

2019-01-14

[148]

웹사이트

Preaching unity but flying solo, Abiy's ambition may stall Ethiopia's transition

https://www.ethiopia[...]

2020-12-02

[149]

서적

Popular Protest, Political Opportunities, and Change in Africa

Taylor & Francis

[150]

웹사이트

Exclusive: As the formation of Prosperity Party gains momentum here is its program

https://addisstandar[...]

2022-07-06

[151]

뉴스

Journalists, general, militiamen arrested in Ethiopia's Amhara

https://www.reuters.[...]

2022-05-20

[152]

웹사이트

Beyond law enforcement – Human rights violations by Ethiopian security forces in Amhara and Oromia

https://www.amnesty.[...]

2020-12-02

[153]

뉴스

'I saw people dying on the road': Tigray's traumatised war refugees

https://www.theguard[...]

2020-12-02

[154]

뉴스

Ethnic violence displaces hundreds of thousands of Ethiopians

http://www.irinnews.[...]

irinnews.com

2017-11-08

[155]

뉴스

Ethiopia tops global list of highest internal displacement in 2018

https://reliefweb.in[...]

Relief Web

2019-04-07

[156]

웹사이트

12 killed in latest attack in western Ethiopia

https://www.news24.c[...]

2020-12-26

[157]

간행물

Fano Will Not Lay Down Arms If Demands Are Not Met: Chairman

https://www.ezega.co[...]

2020-03-28

[158]

웹사이트

Ethiopian parliament allows PM Abiy to stay in office beyond term

https://www.aljazeer[...]

2020-09-10

[159]

웹사이트

Ethiopia's Tigray region defies PM Abiy with 'illegal' election

https://www.france24[...]

2020-09-10

[160]

웹사이트

Ethiopia's Tigray region holds vote, defying Abiy's federal gov't

https://www.aljazeer[...]

2020-09-10

[161]

뉴스

Ethiopia Tigray crisis: Rockets hit outskirts of Eritrea capital

https://www.bbc.com/[...]

2020-11-15

[162]

뉴스

Ethiopia Tigray crisis: Rights commission to investigate 'mass killings'

https://www.bbc.com/[...]

2020-11-14

[163]

뉴스

Ethiopia: Tigray leader confirms bombing Eritrean capital

https://www.aljazeer[...]

2020-11-15

[164]

뉴스

Both sides in Ethiopian conflict are killing civilians, refugees say

https://www.theguard[...]

2020-11-13

[165]

뉴스

Ethiopia: 1,900 people killed in massacres in Tigray identified

https://www.theguard[...]

2021-04-02

[166]

뉴스

Eritrea confirms its troops are fighting in Ethiopia's Tigray

https://www.aljazeer[...]

2021-04-17

[167]

뉴스

Tigray war has seen up to half a million dead from violence and starvation, say researchers

https://www.theglobe[...]

2022-03-15

[168]

뉴스

The World's Deadliest War Isn't in Ukraine, But in Ethiopia

https://www.washingt[...]

2022-03-23

[169]

웹사이트

Ethiopia civil war: Hyenas scavenge on corpses as Tigray forces retreat

https://www.bbc.com/[...]

2022-10-19

[170]

뉴스

Parties in Ethiopia conflict agree to cease hostilities

https://www.reuters.[...]

2022-11-02

[171]

서적

黒い光と影・未来大陸アフリカ

毎日新聞社

1978-05

[172]

문서

1999

[173]

문서

1999

[174]

문서

1999

[175]

문서

1999

[176]

서적

岡倉

1999

[177]

문서

1860年のヴィクトリア (イギリス女王)|ヴィクトリア女王の手紙など

[178]

문서

「王たちの栄光の書」の意

[179]

서적

THE WORLD SECRET POLICE

Octpus Books

1986

[180]

서적

岡倉

1999

[181]

문서

[182]

문서

ベイズル『エリトリア海周航記』

[183]

서적

A History of Ethiopia: Nubia and Abyssinia

Anthropological Publications

1928

[184]

문서

サグウェによる直接支配以外にもアクスム滅亡には諸説ある

[185]

문서

アジスアベベ大学のゼウデ博士説によれば1150年

[186]

문서

実際のプレスター・ジョンの国の位置は不明

[187]

문서

ガジは資料によってオロモ人ともソマリ人ともされるが、正確な出自は明らかにされていない

[188]

문서

資料によりまちまち、300人程度?

[189]

서적

岡倉

1999

[190]

서적

岡倉

1999

[191]

서적

岡倉

1999

[192]

서적

岡倉

1999

[193]

서적

岡倉

1999

[194]

서적

岡倉

1999

[195]

서적

岡倉

1999

[196]

서적

岡倉

1999

[197]

서적

岡倉

1999

[198]

서적

岡倉

1999

[199]

서적

岡倉

1999

[200]

서적

岡倉

1999

[201]

문서

皇位を争ったティグレのマンガッシャもエチオピア軍に参加し、後のアドワの戦いで活躍する

[202]

서적

岡倉

1999

[203]

문서

フランスのペロー大尉は『戦略論』でマフディーを上回る士気と質を有していたとエチオピア軍を評価している

[204]

서적

岡倉

1999

[205]

서적

岡倉

1999

[206]

서적

岡倉

1999

[207]

서적

岡倉

1999

[208]

문서

毒殺とも呪いとも言われた

[209]

서적

岡倉

1999

[210]

서적

岡倉

1999

[211]

서적

岡倉

1999

[212]

서적

岡倉

1999

[213]

서적

岡倉

1999

[214]

서적

岡倉

1999

[215]

서적

岡倉

1999

[216]

서적

岡倉

1999

[217]

서적

岡倉、北川

1993

[218]

서적

古川

2007

[219]

서적

岡倉

1999

[220]

서적

岡倉

1999

[221]

서적

岡倉

1999

[222]

뉴스

イタリア軍大部隊がエチオピアに侵入

大阪毎日新聞

1935-10-03

[223]

뉴스

攻防戦四日、宿怨のアドワ陥落

大阪毎日新聞

1935-10-07

[224]

서적

岡倉

1999

[225]

서적

岡倉

1999

[226]

서적

岡倉

1999

[227]

뉴스

イタリア軍、首都アジス・アベバを占領

大阪毎日新聞

1936-05-02

[228]

서적

岡倉

1999

[229]

서적

岡倉

1999

[230]

문서

特にエリトリア兵などアフリカ兵に顕著だった

[231]

문서

レジスタンスを助けた諸侯は解放後、愛国者という尊称を受けることになる

[232]

서적

石田

1994

[233]

서적

石田

1994

[234]

서적

岡倉

1999

[235]

서적

岡倉

1999

[236]

서적

岡倉

1999

[237]

서적

岡倉

1999

[238]

서적

岡倉

1999

[239]

웹사이트

文字は誰のものか?-エチオピアの無文字言語の文字化をめぐって

http://aa.multilingu[...]

2008-05-19

[240]

서적

岡倉

1999

[241]

웹사이트

MODERN CONFLICTS: CONFLICT PROFILE-Ethiopia - Eritrea civil war (1974 - 1991)

http://www.peri.umas[...]

[242]

서적

岡倉

1999

[243]

간행물

東南アフリカ事情 (3) エチオピアの現状と鉱物資源

地質ニュース

1985-11

[244]

서적

岡倉

1999

[245]

서적

岡倉

1999

[246]

문서

アムハラ語で「委員会」を意味し、急進派の軍部調整委員会を指す。デルグは当初、軍部主導の政治機関全てを指す言葉として使われていたが、1976年になるとメンギスツとその側近を指す言葉として、言葉の意味が変わっていく

[247]

문서

岡倉 (1999:334)

[248]

웹사이트

アフリカの角と米ソ冷戦(1) 1977年のオガデン紛争と 米ソデタントの崩壊

http://hermes-ir.lib[...]

一橋大学

2009-05-19

[249]

문서

1.エチオピアは人種、宗教、言語、文化的な差異のない統一国家である。2.エチオピアは周囲の国々とは経済、文化、社会的な共同体の構築を望む。3.エチオピア第一主義はエチオピア社会主義の基盤である。4.すべての地方行政府と村は自給自足できなければならない。5.エチオピア第一主義という革命哲学を持つ大きな政党によって統一されなければならない。6.全ての経済は国家が管理する。しかし、財産の所有権はエチオピア人民にある。7.土地の所有権は実際に耕すものだけがもてる。8.工業は国家の直営とし、現在の民間企業は国有化が実施されるまでは私有が許される。9.エチオピアを構成するあらゆる家族を、外部からの好ましくない影響から保護しなければならない。10.エチオピアは現在の外交を維持し、極力周辺諸国との友好を維持する。

[250]

웹사이트

アフリカの「統治者」一覧(資料)

http://www.ide.go.jp[...]

ジェトロ・アジア経済研究所

2009-05-21

[251]

문서

"Monthly Situation Report for Ethiopia, August 1995"

http://www.africa.up[...]

[252]

문서

Horn of Africa • Drought Crisis

https://reliefweb.in[...]

OCHA

[253]

뉴스

Ethiopian, Eritrean leaders sign peace agreement in Jeddah

https://jp.reuters.c[...]

REUTERS

2021-12-13

[254]

문서

アビィ・エチオピア首相のノーベル平和賞の受賞について(外務大臣談話)

https://www.mofa.go.[...]

外務省

2021-12-13

[255]

뉴스

The conflict in Ethiopia

https://graphics.reu[...]

Reuters

2021-12-14

[256]

뉴스

Ethiopia's government announce ceasefire as Tigrayan troops retake region's capital

https://edition.cnn.[...]

CNN

2021-12-14

[257]

뉴스

エチオピア 全土に非常事態宣言 軍と少数民族勢力の戦闘続く

https://web.archive.[...]

NHK

2021-12-14

[258]

웹사이트

エチオピアで国家非常事態宣言を解除、正常化へ前進(エチオピア) {{!}} ビジネス短信

https://www.jetro.go[...]

2022-02-22

[259]

뉴스

Ethiopia country profile

https://www.bbc.com/[...]

2022-01-17

[260]

서적

Aksum and Nubia: Warfare, Commerce, and Political Fictions in Ancient Northeast Africa

2013

[261]

웹인용

Ethiopian History

https://www.lonelypl[...]

2019-07-02

[262]

서적

Possessing the World: Taking the Measurements of Colonisation from the 18th to the 20th Century

https://archive.org/[...]

2007

[263]

뉴스

Ethiopia: One of the world's fastest growing economies

https://www.bbc.co.u[...]

2011-11-15

[264]

웹인용

Melka Kunture

http://geoserver.itc[...]

Sapienza University of Rome

2013-01-08

[265]

뉴스

Oldest human skeleton offers new clues to evolution

http://www.cnn.com/2[...]

2009-10-07

[266]

웹인용

Mother of man – 3.2 million years ago

http://www.bbc.co.uk[...]

Bbc.co.uk

2009-03-16

[267]

문서

Grade 9th History text

[268]

문서

Martin Meredith, ''The Fate of Africa: A History of Fifty Years of Independence'' (Public Affairs Publishing: New York, 2005) p. 217.

[269]

문서

Martin Meredith, ''The Fate of Africa: A History of Fifty Years of Independence'', p. 244.

[270]

뉴스

Abiy Ahmed sworn in as Ethiopia's prime minister

https://www.aljazeer[...]

2018-04-02

[271]

뉴스

Sahle-Work Zewde becomes Ethiopia's first woman President

https://www.standard[...]

2018-10-25

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com