중앙아시아의 역사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

중앙아시아의 역사는 호모 사피엔스의 도래, 청동기 시대의 인도유럽인 이주, 튀르크족의 출현 등 선사 시대부터 시작되었다. 고대에는 아케메네스 왕조, 알렉산드로스 제국, 헬레니즘 문명의 영향을 받았으며, 쿠샨 왕조와 흉노, 튀르크, 토번 등 다양한 민족들의 교차로였다. 중세에는 훈족, 돌궐, 위구르, 이슬람의 침투와 함께 튀르크계 민족들의 세력이 커졌고, 셀주크 제국과 몽골 제국의 지배를 거쳤다. 근대에는 실크로드 무역로의 변화, 화약 무기의 등장으로 유목 민족의 쇠퇴와 청나라, 러시아 제국의 진출이 이루어졌다. 20세기에는 러시아 혁명과 중국의 지배, 소련의 해체 이후 독립 국가들이 수립되었으며, 현재는 경제적 어려움과 지정학적 경쟁, 종교적 부흥, 생태 문제 등 다양한 과제에 직면해 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중앙아시아의 역사 - 돌궐

돌궐은 6세기 중반 몽골 초원에서 유연을 멸망시키고 건국되어 중앙아시아를 중심으로 광대한 영토를 지배한 유목 제국으로, 사산 제국과 연합하여 에프탈 제국을 멸망시키고 자체 문자를 창제하는 등 중앙아시아 및 동아시아 역사에 큰 영향을 미쳤으나 당나라와의 전쟁 후 분열되어 멸망했다. - 중앙아시아의 역사 - 소그드인

소그드인은 중앙아시아 소그디아나 출신으로 실크로드를 중심으로 무역 활동을 펼치며 유라시아 대륙 전역에서 활약한 상인 집단으로, 다양한 제국 및 국가와 교류하며 여러 상품을 거래하고 종교와 문화를 전파했으나, 이슬람 제국 확장과 함께 점차 동화되었다.

2. 선사 시대

호모 사피엔스는 약 5만 년에서 4만 년 전에 중앙아시아에 도달했으며, 티베트 고원에는 약 3만 8천 년 전에 도달한 것으로 추정된다.[4][5][6] 현재 중앙아시아 북부에서 발견된 가장 오래된 현생 인류 화석은 4만 5천 년 전의 것으로, 유전적으로 고대 및 현대 동아시아인과 가까웠으나 그의 계통은 비교적 일찍 사라진 것으로 보인다.[7][8]

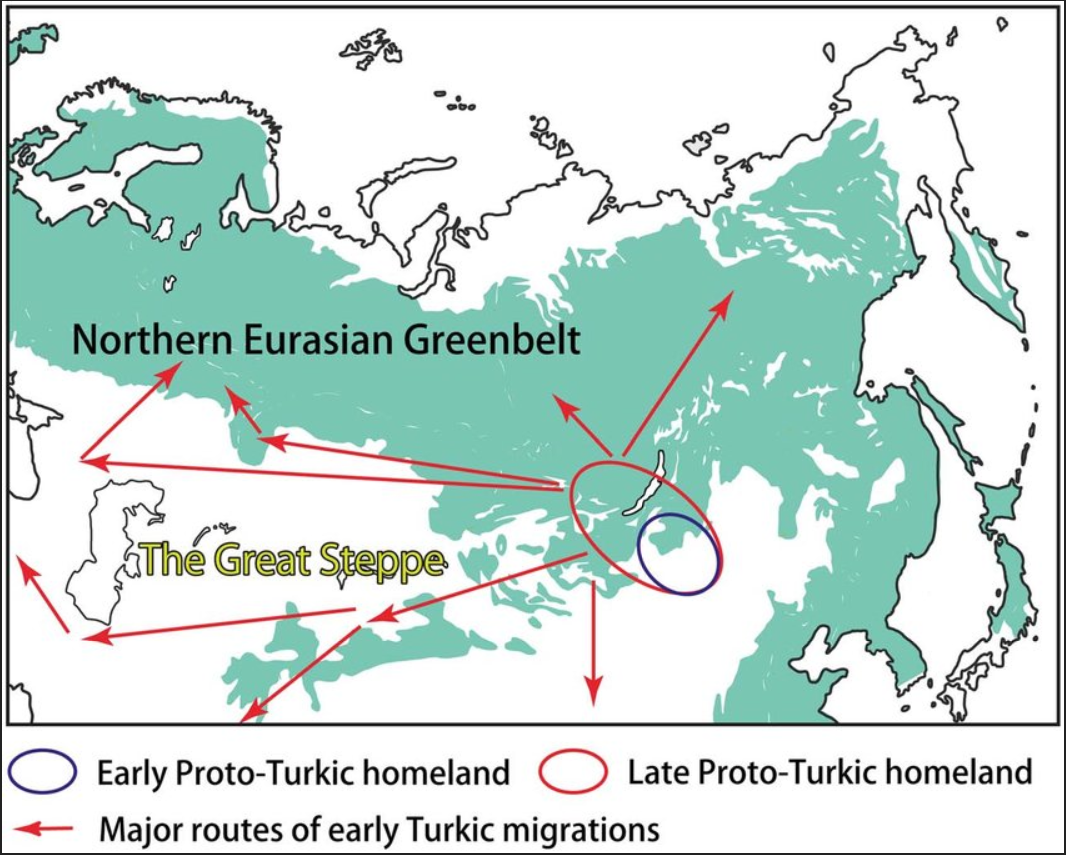

구석기 시대 중앙아시아에는 고대 북유라시아인과 같이 유럽 관련 인구가 주로 분포했으나, 이후 동아시아 관련 조상을 가진 인구의 유입이 시작되었다.[10] 청동기 시대에는 인도유럽어족과 관련된 유럽 및 중동 지역 인구의 이주가 있었다. 이 시기 중앙아시아에는 주로 이란계 민족이 거주했으며, 일부 고시베리아 및 사모예드 계통 민족도 있었다. 철기 시대 초기부터는 동아시아 관련 인구의 이주가 늘어났고, 튀르크족이 등장하면서 기존 이란계 주민들을 점차 대체하고 동화시켜 인구 구성이 동아시아 계통 중심으로 변화했다. 현대 중앙아시아인은 서유라시아와 동유라시아 조상을 모두 가지지만, 주로 동아시아 조상 비율이 높은데, 이는 몽골과 동북아시아에서 확장한 튀르크족과 관련이 있을 수 있다.[10][11][12][13]

세라믹 중석기 시대라는 용어는 기원전 6천 년에서 5천 년경 중앙아시아의 후기 중석기 시대 문화를 가리킨다. 이 문화는 이후 신석기 시대와는 다른, 뾰족하거나 둥근 밑면과 나팔 모양 가장자리를 가진 독특한 도자기가 특징이다. 이런 도자기는 시베리아의 바이칼 호수 주변이나 기원전 7천년경 러시아 볼가강 유역의 엘샨(Yelshanka) 또는 사마라 문화에서 처음 나타나,[14] 드니프로-도네츠 문화를 거쳐 발트해 동부의 나르바 문화로 퍼져나간 것으로 보인다.[15]

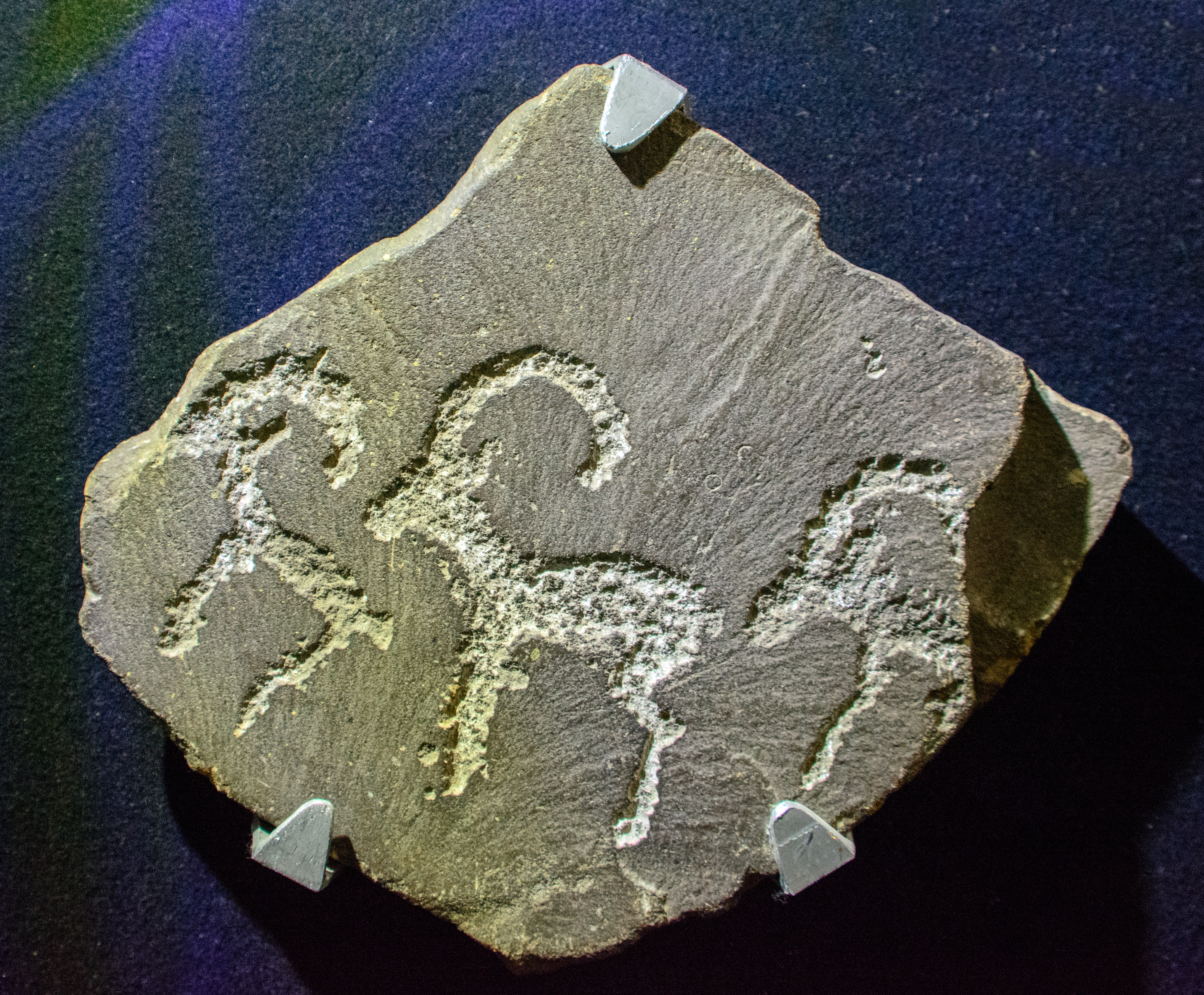

기원전 3,700년경에서 3,100년경의 보타이 문화는 말을 최초로 가축화한 문화로 추정된다. 분석된 보타이인 유골에 따르면, 약 3분의 2는 유럽 관련 조상, 3분의 1은 동아시아 관련 조상을 가졌으며, 시베리아의 말타 부레티 유적의 고대 북유라시아인과 높은 유전적 연관성을 보였다.[16][17]

기원전 5천 년경 후반, 폰토스-카스피 스텝 지역에서는 동기 시대(칼콜리트) 문화가 발달하여 영구 정착지를 기반으로 한 소규모 공동체가 형성되었고, 농경과 목축이 병행되었다. 이 시기에 일부 공동체에서 말의 가축화가 시작된 것으로 보인다. 쿠르간 가설에서는 이 지역 북서부를 인도유럽어족의 기원지로 보기도 한다. 말이 끄는 마차는 기존의 소가 끌던 수레보다 이동 거리를 늘려 초원 깊숙한 곳까지 활동 범위를 넓혔다. 기원전 3천 년경에는 말이 끄는 전차가 등장했고, 기원전 2천 년경에는 더 가볍고 빠른 바퀴살이 달린 전차가 개발되어 군사적으로 중요해졌다. 기원전 2천 년경 관개 시스템의 불안정으로 농경이 쇠퇴하면서 말의 중요성은 더욱 커졌고, 기원전 1천 년경에는 목축 유목 생활 방식이 중앙아시아 스텝 지역의 지배적인 문화로 자리 잡았다. 유목민들은 양, 염소, 말, 낙타 등을 기르며 계절에 따라 목초지를 옮겨 다녔고(이목 (목축)), 이동과 설치가 쉬운 유르트(게르)에서 생활했다.

스텝 지역에서는 유목 생활이 우세했지만, 강 유역이나 오아시스 등 비옥한 지역에서는 농경을 기반으로 한 정주 사회와 소규모 도시 국가가 발달했다. 기원전 2천 년대 초의 박트리아-마르기아나 고고학적 복합체(BMAC)는 이 지역 최초의 정주 문명으로, 밀과 보리를 재배하는 관개 농업과 초기 단계의 문자 사용 흔적이 나타난다. BMAC는 서시베리아와 카자흐스탄 지역의 청동기 시대 유목 문화인 안드로노보 문화와 교류했으며, 인도이란어파 사용자의 조상 격인 아리아인 문화와 관련이 있을 것으로 추정된다.

3. 고대

''현생 인류''는 약 5만 년에서 4만 년 전에 중앙아시아에 도달했으며, 티베트 고원에는 약 3만 8천 년 전에 도달한 것으로 추정된다.[4][5][6] 중앙아시아 북부에서 발견된 가장 오래된 현생 인류 표본은 4만 5천 년 전의 것으로, 유전적으로 고대 및 현대 동아시아인과 가장 가까웠으나 이 계통은 일찍 사라졌다.[7][8] 구석기 시대 중앙아시아 인구는 유럽과 관련된 고대 북유라시아인의 특징을 가졌으며, 이후 고아시아인으로부터의 유전자 흐름으로 동아시아 관련 조상이 유입되었다. 청동기 시대에는 인도유럽어족과 관련된 유럽 및 중동 지역에서의 다양한 이주가 있었고, 이 시기 중앙아시아는 주로 이란 민족으로 구성되었으며 일부 고시베리아 및 사모예드(우랄) 계통도 있었다. 초기 철기 시대부터는 동아시아 관련 인구의 상당한 이주가 이루어지면서 인구 구성이 더욱 다양해졌다. 점차 튀르크 민족이 이전의 이란어를 사용하던 지역 주민들을 대체하고 동화시키면서, 중앙아시아 인구는 주로 이란어 사용에서 동아시아 계통 중심으로 변화했다. 현대 중앙아시아인은 서유라시아와 동유라시아 조상을 모두 가지며, 대부분은 몽골과 동북아시아에서 확장된 튀르크 민족과 연결되는 동아시아 조상이 주를 이룬다.[10][11][12][13]

기원전 6천년에서 5천년 사이 중앙아시아의 후기 중석기 문화는 세라믹 중석기 시대라고도 불리며, 뾰족하거나 둥근 밑면과 나팔 모양 가장자리를 가진 독특한 토기가 특징이다. 이러한 토기는 시베리아 바이칼 호수 주변에서 처음 나타나, 기원전 7000년경 러시아 볼가강 유역의 사마라 문화 등지로 퍼져나갔고, 이후 드네프르-도네츠 문화를 거쳐 발트해 동부의 나르바 문화까지 확산되었다.[14][15] 기원전 3700-3100년경의 보타이 문화는 말을 최초로 가축화한 문화로 여겨진다. 분석된 보타이 표본은 약 2/3가 유럽 관련 조상, 1/3이 동아시아 관련 조상을 가졌으며, 시베리아의 말타 소년 표본과 높은 친연성을 보였다.[16][17]

폰토스-카스피 스텝에서는 기원전 5천년 후반에 채석기 문화가 발전하여 영구 정착지에서 농업과 목축을 하는 소규모 공동체가 형성되었고, 이 시기에 말의 가축화가 시작되었다. 쿠르간 가설에 따르면 이 지역 북서부는 인도유럽어족의 기원지로 여겨진다. 말과 전차는 기원전 3천년 경 등장했으며, 기원전 2000년경에는 바퀴살이 있는 전쟁 전차가 등장하여 기동성을 높였다. 말 사용의 증가와 더불어, 기원전 2000년경 관개 시스템의 불안정성 및 실패는 기원전 1000년경까지 목축 유목 생활 방식이 중앙아시아의 지배적인 문화로 자리 잡는 배경이 되었고, 이는 철기 시대 스키타이의 확장으로 이어졌다. 유목민들은 양, 염소, 말, 낙타 등을 기르며 새로운 목초지를 찾아 연례적으로 이동했고(이주), 이동과 설치가 용이한 텐트인 유르트(게르)에서 생활했다. 각 집단은 여러 유르트로 구성되었고, 유르트 하나에는 보통 5명 정도가 거주했다.

반 건조 평원이 유목민의 주 무대였지만, 물이 풍부한 중앙아시아 지역에서는 작은 도시 국가와 정착 농경 사회가 등장했다. 기원전 2천년 초의 박트리아-마르기아나 고고학 복합체(BMAC)는 이 지역 최초의 정착 문명 중 하나로, 밀과 보리의 관개 농업을 했으며 문자 사용 가능성도 있다. BMAC는 서시베리아, 러시아, 카자흐스탄 일부 지역에 살았던 안드로노보 문화의 청동기 유목민과 교류했을 가능성이 높으며, 안드로노보 문화는 바퀴살 전차를 발명한 것으로 알려져 있다. 이러한 문화들, 특히 BMAC는 인도-이란어족 화자의 조상으로 여겨지는 가설적인 아리아인 문화의 후보로 제안되기도 한다. 이후 소그디아나의 페르가나 계곡 등지에서 강력한 도시 국가들이 두각을 나타냈다. 기원전 1세기 이후 이 도시들은 실크로드 무역의 중심지가 되어 부를 축적했다. 스텝 유목민들은 정주 사회에서 생산되는 물품을 얻기 위해 교역에 의존했지만, 때로는 약탈을 감행하기도 했다.

고대 중앙아시아 스텝 지역에는 훈족과 다른 튀르크 민족, 토하라인, 페르시아인, 스키타이인, 사카, 월지, 우순, 몽골인 등 다양한 원시 인도유럽어족 및 기타 민족들이 거주했다. 이러한 민족적, 언어적 차이에도 불구하고, 스텝에서의 유목 생활 방식은 지역 전반에 걸쳐 매우 유사한 문화를 형성하게 했다.[11][18][19] 스키타이는 대부분 유목 생활을 했지만, 다양한 크기의 영구 정착지를 건설하기도 하여 다양한 문명 수준을 보여주었다.[113][22] 기원전 5세기 말부터 건설된 드니프로 강 유역의 거대한 요새 정착지 카미엔카는 기원전 339년 마케도니아 왕국의 필리포스 2세와의 전투에서 전사한 왕 아테아스가 통치하던 스키타이 왕국의 중심지였다.[114][23]

기원전 2천년기와 1천년기를 지나면서 중앙아시아 남부 주변부(고대 근동)에서는 크고 강력한 제국들이 등장하기 시작했다. 이란 고원의 메디아와 아케메네스 제국은 중앙아시아 일부 지역을 통치했다. 몽골 고원에서는 흉노 제국(기원전 209년~기원후 93/156년)이 등장했는데, 이는 후대의 돌궐이나 몽골 제국의 선례로 볼 수 있다.[112][21] 흉노의 통치자 칭호인 선우는 묵돌 선우 이전부터 사용되었으므로, 흉노의 국가 역사는 그보다 더 오래되었을 가능성이 있다. 이들 제국은 스텝의 유목 부족들을 정복하려 여러 차례 시도했지만, 완전한 성공을 거두기는 어려웠다. 유목민들은 강력한 적과 마주하면 스텝 깊숙이 후퇴하여 적이 물러나기를 기다리는 전술을 사용했는데, 이는 보급에 어려움을 겪는 정주민 군대에게 효과적이었다. 헤로도토스는 다리우스 1세의 스키타이 원정 실패를 기록하며 이러한 어려움을 잘 보여준다.

아케메네스 제국이나 이후 헬레니즘 제국과 같은 일부 제국들은 새로운 도시를 건설하고 무역 중심지를 장악함으로써 중앙아시아에 더 깊숙이 진출했다. 알렉산드로스 대왕의 정복은 헬레니즘 문명을 기원전 329년 오늘날 타지키스탄에 세워진 알렉산드리아 에샤테("가장 먼 알렉산드리아")까지 퍼뜨렸다. 기원전 323년 알렉산드로스 사후, 그의 중앙아시아 영토는 디아도코이 전쟁을 거쳐 셀레우코스 제국에게 넘어갔다.

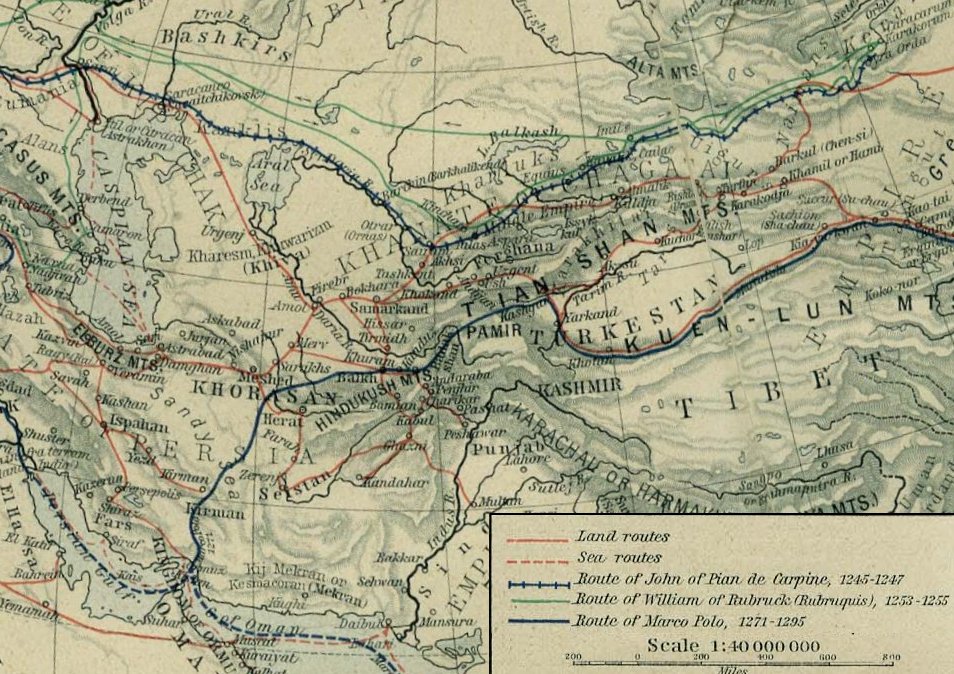

기원전 250년경, 셀레우코스 제국의 중앙아시아 지역(박트리아)이 독립하여 그리스-박트리아 왕국을 세웠다. 이 왕국은 기원전 125년 멸망할 때까지 인도 및 중국과 광범위한 접촉을 가졌으며 이들 지역에 그리스 문화를 전파했다. 기원전 200년경에는 그리스-박트리아 왕국에서 아프가니스탄과 펀자브 지역을 중심으로 인도-그리스 왕국이 분리되어 독립했다. 인도-그리스인들은 그리스 불교 발전을 이끌었으며, 특히 국왕 중 한 명인 메난드로스 1세는 불교를 후원한 군주로 유명하다. 기원전 2세기부터 기원후 4세기까지 중앙아시아에서 발흥한 쿠샨 제국은 북인도까지 영토를 확장하여 이 지역을 통치했다. 이들 국가는 중국과 유럽을 잇는 실크로드 중계 무역을 통해 번영했으며, 이전 왕국들이 후원하던 헬레니즘과 불교 전통을 이어갔다.

마찬가지로, 중앙아시아 동부에서는 중국의 한나라가 한-흉노 전쟁에서 승리한 후 서쪽으로 영향력을 확장하려 했다. 기원전 약 115년부터 기원전 60년까지 한나라 군대는 타림 분지의 여러 오아시스 도시 국가들을 장악하기 위해 흉노와 경쟁했다. 결국 한나라가 승리하여 기원전 60년에 이 지역의 국방과 외교 문제를 총괄하는 서역도호부를 설치했다.[115][116][117][118][24][25][26][27] 그러나 왕망의 신나라 찬탈과 이후 후한의 중앙아시아 경영에 대한 소극적인 태도(다만 후한의 장군 반초와 그의 아들 반용 시대에 잠시 서역이 개척되어 서역장사부가 설치되기도 했다)로 인해 타림 분지에서의 중국의 영향력은 약화되었고, 그 틈을 타 쿠샨 제국과 에프탈 등이 이 지역을 점령했다.

나중에는 파르티아 제국이나 사산 제국과 같은 외부 세력들도 이 지역에 진입했다. 그중 파르티아 제국은 본래 이란계 유목민에 기원을 두고 있지만 페르시아-그리스 문화를 채택했다. 이는 중앙아시아 출신의 유목민들이 이 지역을 둘러싼 왕국이나 제국을 정복한 후, 피지배 민족의 문화에 빠르게 동화되거나 그것을 받아들이는, 중앙아시아 역사에서 반복되는 현상의 초기 사례 중 하나이다.

이 무렵 중앙아시아는 여러 문화와 종교가 혼합된 이질적인 지역이었다. 불교는 여전히 가장 큰 종교였지만 주로 동쪽에 치우쳐 있었고, 페르시아 주변의 서쪽에서는 조로아스터교가 번성했다. 네스토리우스 기독교나 마니교와 같은 다른 종교들도 가끔씩 중앙아시아에 유입되었지만 소수 종교에 머무는 경우가 많았다. 다만 마니교는 한때 빠르게 퍼져나가 불교, 조로아스터교에 이어 세 번째로 큰 신앙이 되는 등 잠시 번영을 누리기도 했다.

새로운 기술의 도입은 유목 기마민족의 힘을 더욱 키웠다. 스키타이는 안장을 개발했고, 알란 시대에는 등자 사용이 시작되었다. 말들이 더 크고 튼튼해져 사람을 쉽게 태울 수 있게 되면서 전차의 필요성은 줄어들었다. 이는 유목민의 기동성을 크게 향상시켰고, 말 위에서 활을 자유롭게 사용할 수 있게 했다. 작지만 강력한 복합궁을 사용하면서 스텝 민족은 점차 세계에서 가장 강력한 군사 세력 중 하나가 되었다. 어린 시절부터 거의 모든 남성 인구가 승마와 궁술 훈련을 받았는데, 이는 스텝에서의 생존에 필수적인 기술이었다. 이 기마 궁수들은 당시 어떤 군대보다 뛰어난 기동성을 자랑했다.

스텝 민족은 중앙아시아를 빠르게 장악하고 흩어져 있던 도시 국가와 왕국들에게 조공을 바치거나 멸망할 것을 강요했다. 그러나 스텝 민족의 군사적 우위는 부족 내부의 정치 구조 부재로 인해 제한되었다. 여러 집단의 연맹은 때때로 칸으로 알려진 통치자 아래 형성되기도 했지만, 훈족이 서유럽에 도달했을 때처럼 파괴적일 수 있었다. 그러나 전통적으로 전쟁에서 얻은 영토는 칸의 모든 아들에게 분할되었기 때문에, 이러한 제국들은 형성된 만큼 빠르게 쇠퇴하는 경향이 있었다.

4세기경에는 북흉노의 잔당으로도 여겨지는 유목 민족 훈족의 서진이 게르만 민족 대이동을 촉발하는 등 중앙아시아 유목민의 활동은 주변 지역 역사에 큰 영향을 미쳤다. 그 후에도 유연, 돌궐, 위구르, 거란과 같은 강대한 군사력을 가진 유목 민족들이 몽골 고원에서 킵차크 초원에 이르는 스텝 지역을 차례로 지배했다.[83]

4. 중세

중세 시기 중앙아시아는 실크로드를 통해 다양한 문화와 종교가 교류하는 복합적인 지역이었다. 불교가 동쪽에, 조로아스터교가 서쪽에 주로 분포했으며, 네스토리우스 기독교와 마니교 등도 공존했다.

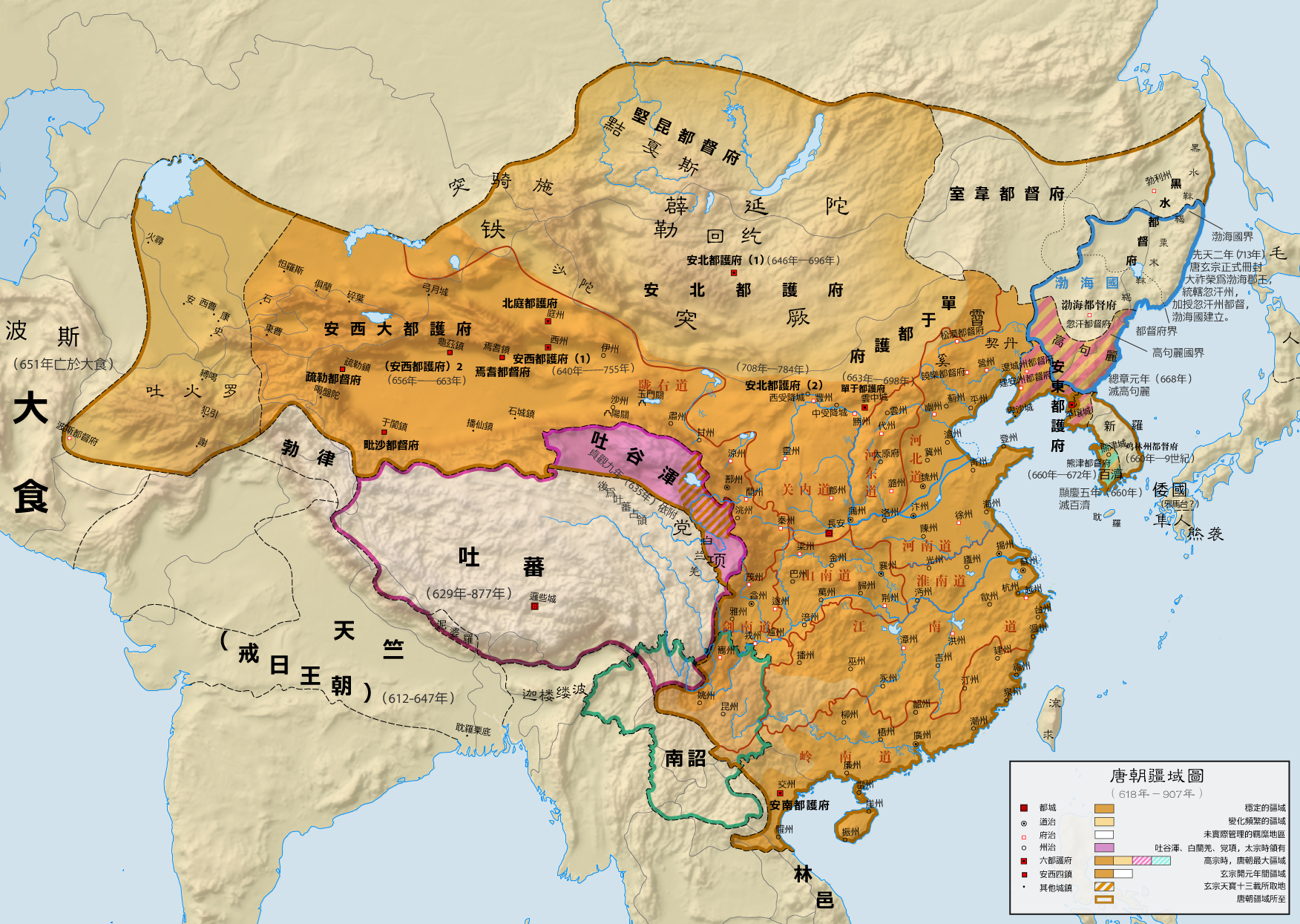

6세기 이후 돌궐, 위구르 등 튀르크계 유목 세력이 부상하고, 중국의 수나라, 당나라도 동부 지역으로 영향력을 확대하려 시도했다. 8세기부터는 서쪽에서 이슬람 세력이 진출하여 탈라스 전투 이후 중동 문화권의 영향력이 강해졌다.

안장, 등자, 합성궁 등 새로운 기술 발달은 유목 기마민족의 군사력을 강화시켰다. 이를 바탕으로 에프탈, 사만 왕조, 셀주크 제국, 호라즘 제국 등 여러 유목 제국이 등장했다.

13세기 칭기즈 칸의 몽골 제국은 유라시아 대륙을 아우르는 최대의 제국을 건설했으나, 사후 분열되었다. 몽골의 침략은 중앙아시아 일부 지역에 심각한 파괴와 인구 감소를 가져오기도 했다. 14세기에는 투르크-몽골계 지도자 티무르가 등장하여 투르크-몽골 문화와 이란의 정주 문화가 융합된 제국을 세웠지만, 이 역시 그의 사후 여러 칸국(히바 칸국, 부하라 칸국, 코칸트 칸국 등)으로 분열되었다.

중앙아시아 유목 제국들은 강력한 군사력으로 정주 지역을 정복했지만, 통치 과정에서 피정복민 문화에 동화되면서 고유의 군사력을 잃고 쇠퇴하는 경향을 보였다. 이는 유목 제국의 흥망성쇠를 반복시키는 주요 요인이었다.

4. 1. 튀르크인들의 등장

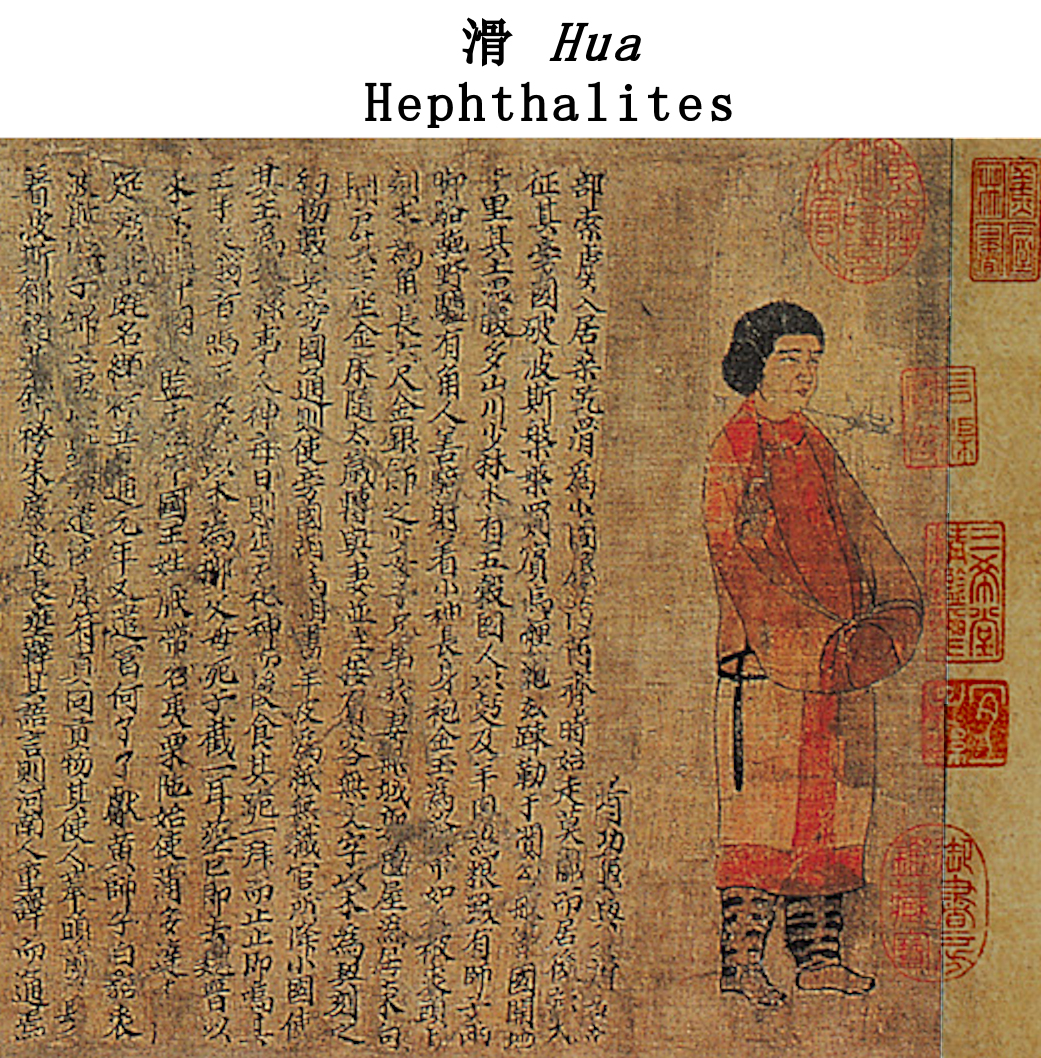

튀르크인의 팽창은 약 6세기부터 시작되었다. 555년 중앙 유라시아 동부의 강자였던 유연이 그들에게 철기를 공급하던 돌궐에게 멸망하면서, 튀르크족의 시대가 열렸다. 최초의 튀르크계 유목제국이었던 돌궐은 유연을 멸망시킨 후 서쪽으로 세력을 넓혀 사산 왕조와 협력하여 에프탈을 공격하고 멸망시켰다[83] . 이로써 돌궐은 샤슈, 페르가나, 사마르칸트, 부하라 등 중앙아시아의 주요 도시들을 장악했다. 돌궐은 몽골 고원에서 흑해 지역까지 광대한 영토를 지배하며[84] 중국 왕조들이 관리하던 비단길 무역을 장악했다. 당시 남북조시대의 혼란을 겪던 중국 왕조들은 돌궐의 침략을 막기 위해 매년 막대한 조공을 바쳐야 했다. 돌궐의 타스파르 카간은 "단지 짐이 남쪽에 있는 두 명의 아들들을 효순(孝順)하게만 한다면 어찌 물자가 없음을 걱정할 필요가 있겠는가?" (『주서』 50권 열전 42제 이역전) 라고 말할 정도로 강력한 위세를 떨쳤다. 돌궐은 582년 동서로 분열되었고, 7세기 후반까지 존속하였다.

8세기 무렵, 돌궐은 같은 튀르크계 민족인 위구르에 의해 대체되었다. 철륵의 일파였던 위구르는 카를룩, 바슈밀 등 다른 튀르크계 민족과 연합하여 동돌궐 제2 카간국을 멸망시키고 위구르 카간국(회흘)을 세웠다[81] . 위구르 카간국은 타림 분지, 준가르 분지, 몽골 고원 등 광대한 영역을 지배하며 돌궐의 선례를 따라 비단길 중개 무역을 주도하여 막대한 부를 쌓았다. 또한 안사의 난 등에서 당을 지원하고 혼인 관계를 맺는 등 우호적인 관계를 유지하며 약 1세기 동안 번영을 누렸다. 위구르인들은 실크로드를 통해 마니교, 불교, 네스토리우스교 등 다양한 종교와 문화를 받아들이고 주변 민족들과 활발히 교류했다. 그러나 840년 내분과 키르기스의 침입으로 위구르 카간국은 붕괴되었다. 이후 위구르인들은 간저우 위구르 왕국과 톈산 위구르 왕국을 세워 명맥을 이어나갔다[81] .

4. 2. 수나라와 당나라

한나라 멸망 이후, 수나라와 당나라 시대에 중국은 다시 중앙아시아 동부로 세력을 확장했다. 이 시기 중국의 북서방 외교 정책은 중앙아시아 내륙의 지배적인 세력으로 부상한 돌궐 유목민과의 관계를 중심으로 이루어졌다.[123][124][29][30] 수나라는 돌궐의 위협에 대처하기 위해 요새를 보수하고 무역 및 조공을 통해 관계를 관리했으며,[125][31] 597년, 599년, 614년, 617년에 걸쳐 총 네 명의 공주를 돌궐 지도자에게 시집보냈다. 또한 수나라는 돌궐 내부의 권력 다툼에 개입하여 이간책을 통해 분열을 조장하기도 했다.[126][127][32][33]

수나라 말기부터 당나라 초기까지 튀르크족은 중국 군대의 중요한 일부를 구성했다. 605년 거란이 중국 북동부를 침략했을 때, 수나라 장군은 2만 명의 튀르크 기병을 이끌고 이를 격퇴하고 전리품을 분배하기도 했다.[128][34] 당나라 역시 635년과 636년 두 차례에 걸쳐 공주를 튀르크 지도자나 당나라에 복무하는 튀르크 장수에게 시집보냈다.[127][33]

당나라 군대는 주로 부병제(府兵制)를 통해 징집된 한족 병사들로 구성되었지만, 튀르크인을 포함한 비한족 병력도 적극 활용했다. 특히 기마술에 능한 튀르크인들은 부병제만으로 병력 확보가 어려운 서부 변경 지역에서 주로 활동하며 많은 전공을 세웠다.[129][37] 755년 안사의 난 발발 이전까지 약 10명의 튀르크 출신 장군이 당나라에 복무했다.[35][36] 일부 "튀르크인" 중에는 탈중국화되어 유목 생활을 받아들인 한족도 존재했다.[130][38]

628년 오르도스 사막 지역의 군벌 양사도(梁師都)가 패배하면서 수나라 말기부터 이어진 중국 내전이 종식되자, 당나라는 동돌궐에 대한 공세를 본격화했다.[132][39] 630년, 당나라 군대는 동돌궐로부터 오르도스 사막, 현재의 내몽골 자치구 및 남부 몽골 고원 지역을 점령했다.[128][133][34][40]

이 군사적 승리 이후 당 태종은 이 지역의 여러 돌궐 부족들로부터 중국 황제이자 북방 민족의 군주를 의미하는 '천가한(天可汗)'이라는 칭호를 받았다. 631년 6월 11일, 태종은 금과 비단을 실은 사절단을 동돌궐에 보내 수말당초 혼란기에 포로로 잡혔던 한족들의 석방을 교섭했다. 이를 통해 약 8만 명의 중국인 남녀 포로가 풀려나 귀환할 수 있었다.[134][135][41][42]

동돌궐을 복속시킨 후, 당나라는 중앙아시아 스텝 지역으로 영향력을 확대하기 위한 군사 정책을 추진했다. 이전 한나라와 유사하게 위구르 등 다른 튀르크계 부족과 동맹을 맺고, 640년대와 650년대에 걸쳐 중앙아시아를 정복하고 복속시켰다.[125][31] 당 태종 재위 기간 동안 동돌궐뿐만 아니라 토욕혼과 설연타에 대한 대규모 원정이 별도로 이루어졌다(토욕혼 정벌, 설연타 정복). 또한 타림 분지의 오아시스 국가들에 대한 공략도 시작되어, 640년 고창국을 병합했고(고창 정벌),[136][43] 644년에는 카라샤르를(카라샤르 정벌), 649년에는 쿠차를 정복했다(쿠차 정벌).[137][44]

중앙아시아로의 팽창은 당 태종의 뒤를 이은 당 고종 치하에서도 계속되었다. 고종은 657년 소정방이 이끄는 군대에 아사나 하로(사발라 가한)가 통치하는 서돌궐을 공격하도록 명했다(서돌궐 정복).[138][44] 서돌궐의 패망으로 당나라는 동쪽으로는 한반도에서 서쪽으로는 아랄 해 연안까지 이르는 광대한 영역을 확보하게 되었다.[45] 당나라는 이 지역을 관리하기 위해 안서대도호부를 비롯한 여러 도호부를 설치하고 총독을 파견했다. 665년 돌궐의 반란으로 파미르 고원 너머 아프가니스탄 지역에 대한 당나라의 직접적인 지배력은 상실되었지만, 당나라는 여전히 현재의 키르기스스탄, 타지키스탄, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 남부 등지에 군사적 주둔을 유지했다. 그러나 670년경 티베트 고원에서 발흥한 토번 제국이 급격히 성장하면서 이 지역에서 당나라의 패권은 도전을 받게 된다.[139][46]

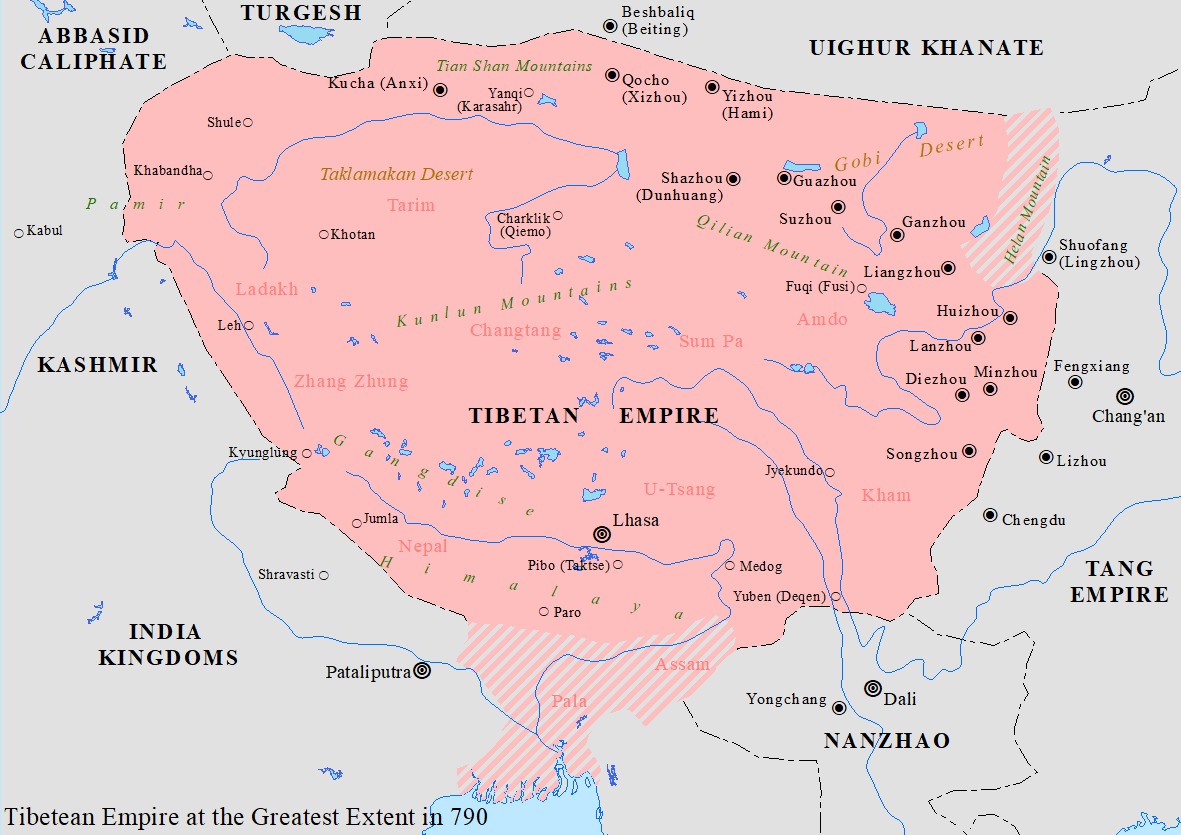

4. 3. 토번과 당나라의 경쟁

당나라는 내아시아 및 중앙아시아 지역의 지배권을 놓고 토번과 경쟁하게 되었다. 때때로 당나라는 문성공주를 토번 왕 송첸캄포에게 시집보내는 등 정략 결혼을 통해 갈등을 해결하려 시도하기도 했다.[47][48] 티베트의 전통 기록에 따르면 서기 649년 송첸캄포가 사망한 후 중국 군대가 라싸를 점령했다고 전해진다.[49] 그러나 티베트 학자 체폰 W. D. 샤캅파는 이러한 기록이 잘못되었으며, 중국 군대가 라싸에 왔다는 증거가 없고 중국 연대기나 둔황 필사본에도 언급되지 않았다고 주장하며 이 기록을 반박했다.[50]

670년부터 692년까지 타림 분지의 영유권을 둘러싸고 토번과 당나라 사이에 여러 차례 군사적 충돌이 벌어졌다. 결정적으로 763년, 중국에서 안사의 난이 발생하자 토번은 이 기회를 이용해 군대를 이끌고 당나라의 수도 장안을 공격하여 15일 동안 점령하기도 했다.[51][52] 안사의 난으로 큰 피해를 입은 당나라는 중앙아시아 영토는 물론 감숙과 청해에 주둔하던 군대까지 철수시킬 수밖에 없었다. 이렇게 힘의 공백이 생긴 지역은 고스란히 토번의 차지가 되었다.[53]

두 세력 간의 적대 관계는 821년 공식적인 평화 조약을 체결하면서 끝을 맺었다.[54] 이 조약에는 양국 간의 명확한 국경선 설정 등 구체적인 내용이 담겨 있으며, 라싸의 조캉 사원 앞에 세워진 돌기둥에 티베트어와 중국어 두 언어로 새겨져 현재까지 전해진다.[55]

4. 4. 이슬람의 도래

8세기에 들어서면서 이슬람 세력이 중앙아시아로 영향력을 넓히기 시작했다. 아라비아 반도에 기반을 둔 우마이야 칼리파조는 군사력을 바탕으로 중앙아시아 일부 지역을 장악했다. 쿠타이바 이븐 무슬림(705년 ~ 715년)이 이끈 초기 정복 활동은 현지 세력의 반란과 튀르기쉬의 침략으로 잠시 주춤했으나, 738년 이후 튀르기쉬 카간국이 약화되면서 나스르 이븐 사이야르의 지휘 아래 이슬람 세력의 권위가 다시 회복될 기반이 마련되었다.

이슬람 세력의 확장은 기존에 중앙아시아 서부에 영향력을 행사하던 중국 세력을 몰아내는 결과를 가져왔다. 특히 751년 벌어진 탈라스 전투에서 이슬람 연합군이 당나라 군대를 결정적으로 물리치면서, 중앙아시아에서 중국의 영향력은 크게 약화되고 이후 수 세기 동안 중동 문화권의 영향력이 강해졌다.

본격적인 이슬람화는 9세기부터 가속화되었다. 이는 아바스 칼리파조의 중앙 권력이 약화되면서 사만 왕조와 같은 이란계 및 튀르크계의 독자적인 왕조들이 등장한 것과 시기를 같이 한다. 이들 현지 왕조들은 이슬람을 받아들이고 확산시키는 데 중요한 역할을 했다. 예를 들어, 타림 분지에 세워진 튀르크계 카라한 왕조는 이슬람교로 개종하여 해당 지역의 이슬람화를 촉진했다[81]. 서투르키스탄 지역은 동투르키스탄에 비해 이슬람화와 튀르크화가 상대적으로 느리게 진행되었는데, 이는 기존 정주민들의 이슬람 신앙, 유목민과의 거주 구분, 많은 인구 등의 요인이 작용했기 때문이다. 이 지역의 이슬람화는 이후 호라즘 제국, 카라 키타이, 티무르 제국, 샤이바니 왕조 등의 시대를 거치며 점진적으로 이루어졌다[81].

4. 5. 유목 제국의 번성

시간이 지남에 따라 새로운 기술들이 도입되면서, 유목민 세력이 건국한 유목 국가들이 점차 출현하기 시작했다. 스키타이가 안장을 개발하고 알란인들이 등자를 처음 도입하면서 유목민의 기동성과 전투 방식에 큰 변화가 생겼다. 말을 이용해 사람을 쉽게 태우고 이동할 수 있게 되면서 전차는 점차 사라졌고, 대신 품종 개량을 통해 더 크고 튼튼한 말을 만들려는 시도가 이어졌다. 이로 인해 말의 이동 거리가 향상되었고 유목민의 활동 범위도 넓어졌다. 또한, 고삐에서 손을 떼고 하체의 힘으로 자세를 유지하며 활을 쏘는 파르티안 샷과 같은 전술이 보편화되었다.

작지만 강력한 합성궁의 사용은 유목민에게 당대 최고 수준의 군사력을 안겨주었다. 스텝 지역에서 생존하기 위해 어릴 때부터 승마술과 궁술을 필수적으로 익혔기 때문에, 성인이 된 유목민 전사들은 뛰어난 기마 궁수가 되었다. 이들은 하루에 약 64km(약 64.37km)를 이동할 수 있을 정도로 당시 어떤 군대보다 뛰어난 기동성을 자랑했다.

강력한 군사력을 바탕으로 스텝 유목민들은 중앙아시아를 지배하기 시작했고, 이 지역의 도시 국가나 소규모 왕국들은 유목민에게 복속하거나 멸망의 위기에 처했다. 하지만 유목민 사회는 부족 내부의 정치 체제가 미비하고 부족 간 갈등이 잦아 군사력을 효과적으로 발휘하는 데 한계가 있었다. 유목민들이 강력한 힘을 발휘할 때는 주로 칸 또는 카간이라 불리는 뛰어난 지도자 아래 통합되었을 때였다. 통합된 유목민들은 다른 민족이나 정주 국가와의 전쟁을 통해 영토를 확장해 나갔다. 그러나 정복한 영토를 통치자의 아들들에게 분할 상속하는 전통 때문에, 이러한 유목 제국은 형성되자마자 쇠퇴하는 경우가 많았다.

외부 세력이 물러난 중앙아시아에는 여러 토착 국가들이 형성되었다. 특히 에프탈은 6세기와 7세기에 걸쳐 중앙아시아에서 가장 강력한 세력을 형성했으며, 비단길을 장악하고 중개 무역을 통해 부를 축적했다. 10세기와 11세기에는 이 지역이 사만 왕조, 셀주크 제국, 호라즘 제국 등 여러 강대국으로 나뉘어 있었다. 때로는 외부에서 유입된 민족이 국가를 세우기도 했는데, 경제사학자 카를 비트포겔은 이를 '정복왕조'라고 불렀다.

중앙아시아 역사상 가장 강력하고 번성했던 유목 제국은 칭기즈 칸이 몽골 부족을 통일하며 세운 몽골 제국이었다. 몽골 제국은 뛰어난 군사 기술을 바탕으로 중앙아시아와 중국 전역은 물론, 중동, 서아시아, 동유럽까지 아우르는 광대한 영토를 정복했다. 13세기와 14세기의 몽골 제국은 역사상 가장 큰 육상 제국으로 기록된다.

'팍스 몽골리카(Pax Mongolica)'는 몽골의 정복으로 유라시아 대륙 대부분이 하나의 제국 아래 통합되면서 정치, 경제, 문화적 교류가 활발해진 시기를 가리키는 용어이다. 물론 몽골 제국의 정치적 통합은 오래가지 못했고, 분열된 울루스(Ulus, 국가 또는 영토) 간의 대립과 충돌이 계속되었다는 점에서 '팍스 몽골리카'라는 표현에 비판적인 시각도 존재한다. 하지만 13세기 초 몽골 제국 등장부터 14세기 중반 각 울루스가 붕괴하기까지, 정치적 혼란 속에서도 유라시아를 무대로 한 광범위한 교류는 그 어느 때보다 활발했으며 지배층의 적극적인 후원을 받았다.[149]

유목민들에게는 정복 활동보다 정복한 정주 지역을 안정적으로 통치하는 것이 더 어려운 과제였다. 중앙아시아의 유목민들은 정주 지역을 쉽게 정복했지만, 효과적인 통치에는 어려움을 겪었다. 유목 사회의 정치 체제는 정주 사회의 복잡한 국가 시스템과 맞지 않았기 때문이다. 또한, 유목 군대는 많은 수의 말(전사 1명당 3~4마리)을 필요로 했는데, 스텝 지역을 벗어나면 넓은 목초지를 확보하기 어려워 군대를 유지하기 힘들었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 대부분의 유목 제국은 현지 관료제를 채택할 수밖에 없었고, 이는 유목민 지배층이 피지배 민족의 문화에 빠르게 동화되는 결과를 낳았다. 정주 문화에 동화될수록 유목민 고유의 군사력은 약화되는 경향이 있었다. 즉, 유목 제국은 정주 국가를 정복하고 제국을 세우는 동시에 쇠퇴의 길을 걷기 시작하는 역설적인 상황에 놓였다.

몽골 제국은 칭기즈 칸 사후 분할 상속 전통에 따라 13세기 후반 여러 울루스(카안 울루스, 차가타이 울루스, 훌레구 울루스, 주치 울루스)로 분열되었다. 이 울루스들은 서로 대립과 협력을 반복하다가 14세기 중반에 이르러 대부분 붕괴했다.

14세기 후반에는 서양에서 Tamerlane|타메를란영어으로 알려진 티무르(1336~1405)가 등장하여 중앙아시아 대부분과 주변 지역을 정복하며 티무르 제국을 세웠다. 티무르 시대에는 중앙아시아의 스텝 유목 문화와 페르시아의 정주 문화가 융합되는 특징을 보였다. 이러한 문화 융합의 결과 중 하나로, 티무르와 그의 후계자들을 미화하고 그들의 이슬람에 대한 헌신과 정복 활동을 표현하는 새로운 시각 예술 양식이 발전했다.[150][56] 그러나 다른 유목 제국들과 마찬가지로 티무르 제국 역시 창건자 티무르가 사망한 직후 급격히 쇠퇴하며 무너졌고, 이후 중앙아시아는 히바 칸국, 부하라 칸국, 코칸트 칸국, 모굴리스탄 칸국 등 여러 소규모 칸국들로 분열되었다.

5. 근대 (16~19세기)

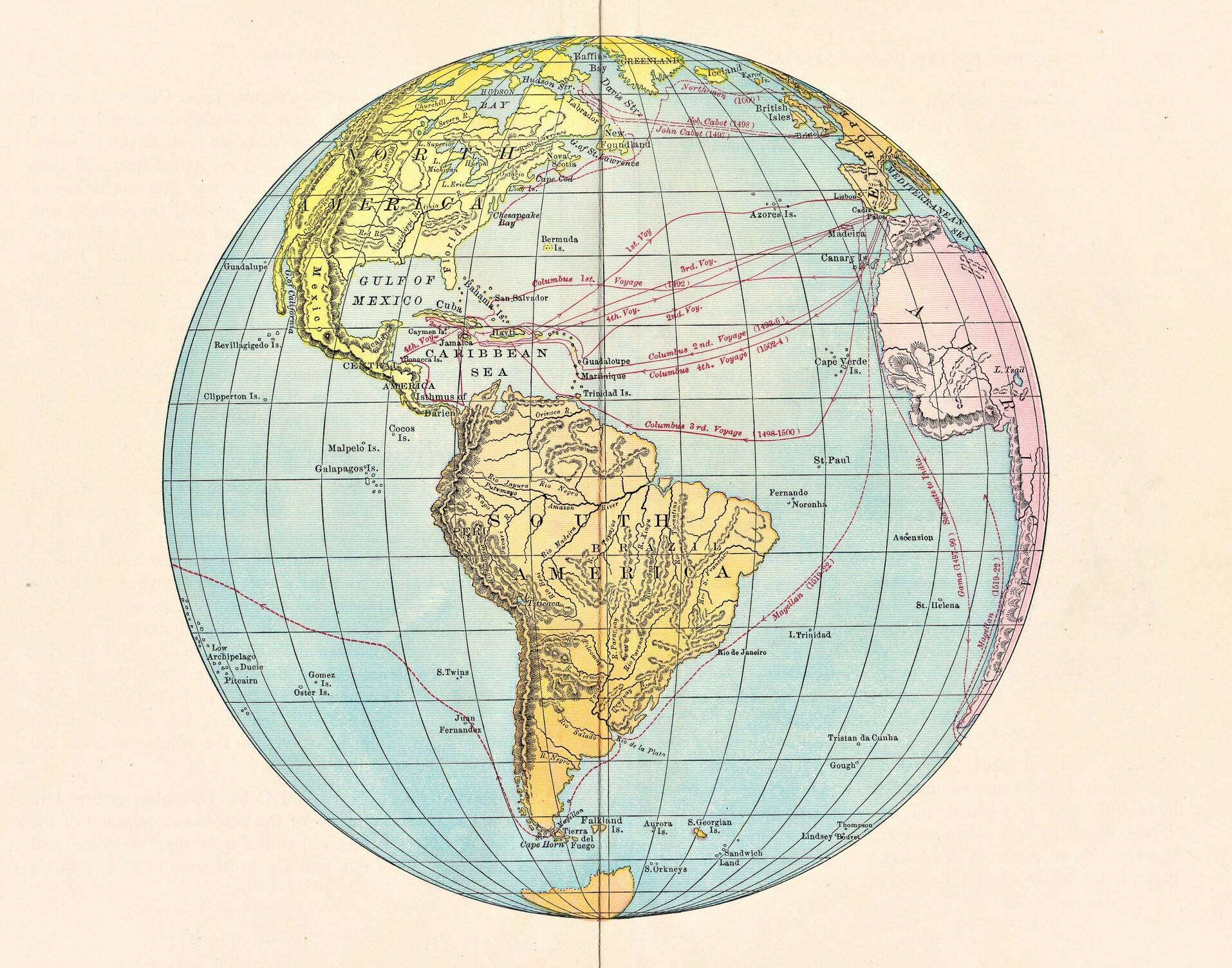

16세기 이후 중앙아시아는 큰 변화를 맞이했다. 대항해시대의 개막과 함께 유럽 국가들이 새로운 해상 무역로를 개척하면서, 수천 년간 동서 교역의 중심이었던 실크로드의 중요성은 점차 줄어들었다. 동아시아와 인도, 서유럽을 잇는 장거리 무역은 점차 바닷길을 통해 이루어졌고, 이는 중앙아시아의 경제적 위상을 약화시키는 결과를 가져왔다.[57]

또 다른 중요한 변화는 화약을 기반으로 한 무기의 등장이었다. 화약 무기는 제조와 운용에 상당한 기반 시설과 경제력을 요구했기 때문에, 정주 사회가 유목 사회에 비해 군사적 우위를 점하게 되는 결정적인 계기가 되었다. 이로 인해 15세기부터 정주 국가들이 점차 중앙아시아를 정복하기 시작하면서 유목민의 활동 영역은 축소되기 시작했다.

티무르 제국이 붕괴된 이후 중앙아시아는 히바 칸국, 부하라 칸국, 코칸트 칸국, 카슈가르 칸국 등 여러 개의 작은 칸국으로 분열되었다. 이 시기 마지막 유목 제국으로 등장한 세력은 동투르키스탄과 몽골 지역을 장악했던 준가르였으나, 화약 기술을 적극적으로 받아들인 청나라에 의해 18세기에 결국 정복당했다. 청나라는 중앙아시아 동부로 영향력을 확대했으며, 일부 칸국은 청에 조공을 바쳤다. 외몽골과 신장은 직접 통치 방식으로 관리되었다.

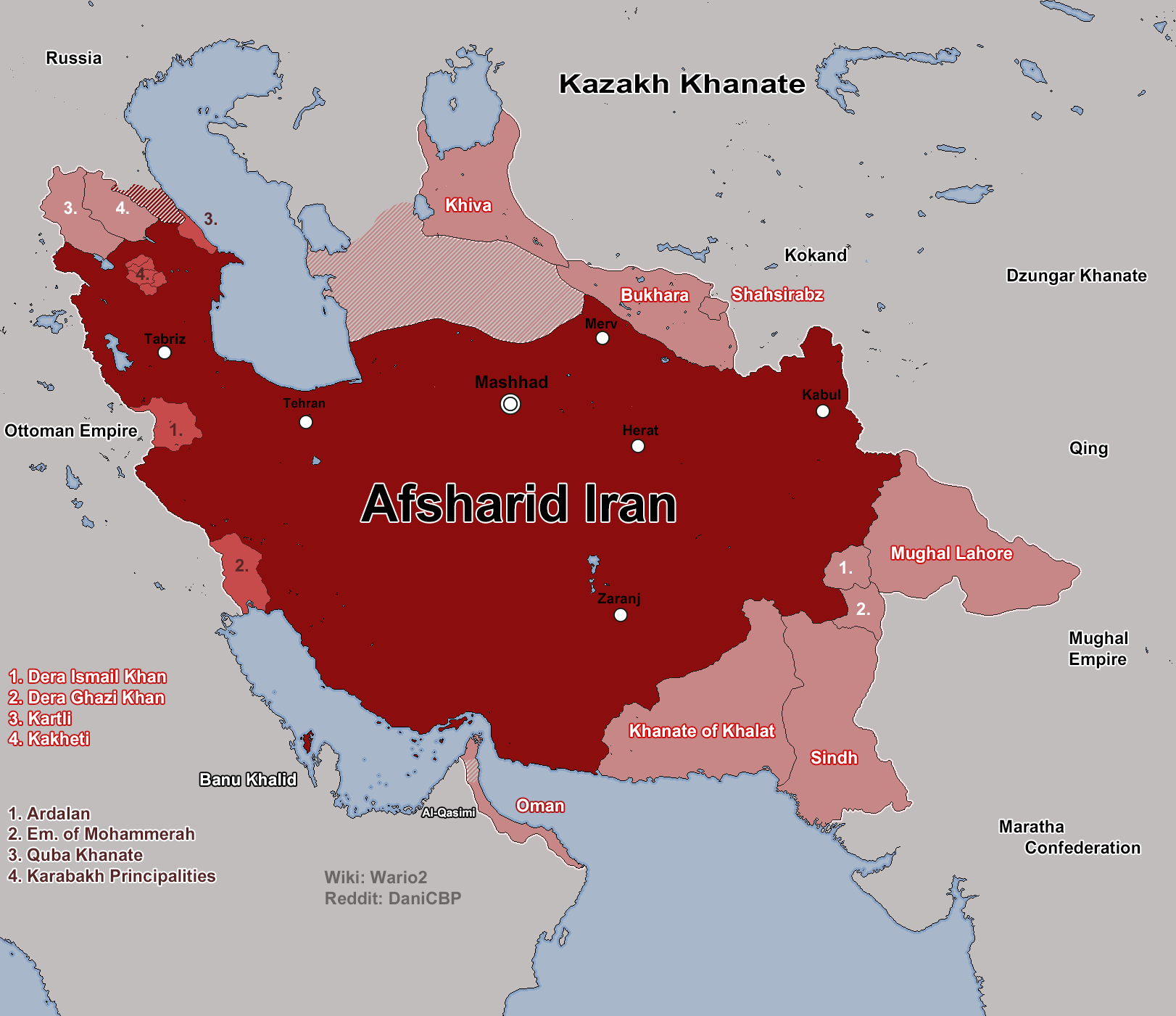

한편, 남쪽에서는 티무르의 후손인 바부르가 인도에 무굴 제국을 건설하여 한동안 아프가니스탄 지역까지 영향력을 행사했다. 18세기 무굴 제국이 쇠퇴한 후에는 아프가니스탄에서 두라니 제국이 일어나 잠시 인도 북서부 지역을 점령하기도 했다. 서쪽에서는 페르시아의 나디르 샤가 아프샤르 왕조를 일으켜 옥수스 강 너머까지 영토를 확장하고 중앙아시아 칸국들을 속국으로 삼기도 했으나, 그의 사후 페르시아의 영향력은 급격히 약화되었다.

북쪽에서는 러시아 제국이 점차 남쪽으로 세력을 확장하기 시작했다. 18세기 초 표트르 대제가 히바 원정을 시도했으나 실패한 이후, 19세기 초부터 중앙아시아를 향한 러시아의 본격적인 진출이 시작되었다. 19세기 중반에 이르러 러시아는 중앙아시아 대부분 지역을 장악했다.

5. 1. 시대 변화와 유목민의 쇠퇴

기원전 500년 이후로 거의 변하지 않았던 중앙아시아인의 생활 양식은 1500년대를 전후하여 점차 사라지기 시작했다. 이 시기에는 두 가지 중요한 변화가 있었는데, 첫째는 대항해시대의 개막과 함께 세계 무역로가 육상에서 해상 중심으로 이동한 것이고, 둘째는 화약을 기반으로 한 화기의 등장이었다.

14세기와 15세기에 걸쳐 항해 기술이 발전하면서, 기존의 육상 중심 무역로는 점차 해상 무역로로 대체되었다. 특히 동로마 제국을 멸망시키고 이집트와 메소포타미아까지 장악하며 실크로드 육상 무역로를 통제하게 된 이슬람 세력에 맞서, 에스파냐와 포르투갈을 중심으로 한 유럽 국가들은 새로운 해상 무역로 개척에 힘썼다. 그 결과 동아시아-인도-서유럽을 연결하던 장거리 무역망은 점차 중앙아시아를 거치지 않고 바다를 통해 이루어지게 되었다. 이는 중앙아시아의 경제적 중요성을 크게 떨어뜨리는 결과를 가져왔다.

또 다른 중요한 변화는 화약 무기의 도입이었다. 화약 무기를 사용하게 되면서, 정주민들은 역사상 처음으로 스텝 지역 유목민들과의 전투에서 군사적 우위를 점할 수 있게 되었다. 화약 무기의 제조와 사용에는 대규모 사회의 기반 시설과 경제력이 필수적이었는데, 이는 유목민 사회의 역량으로는 감당하기 어려운 것이었다. 이로 인해 15세기부터 열강으로 부상한 정주 국가들이 점차 중앙아시아를 정복하기 시작했고, 유목민들의 활동 영역은 급격히 축소되었다.

몽골 제국 이후 중앙아시아에서 마지막으로 등장한 유목 제국은 동튀르키스탄과 몽골 일대를 정복한 준가르 제국이었다. 그러나 준가르 제국은 변화된 시대에 적응하지 못했고, 반대로 새로운 기술을 적극적으로 받아들인 만주족의 청나라에게 결국 패배하고 말았다. 청나라는 준가르뿐만 아니라 몽골 초원과 중앙아시아 동부 지역까지 정복함으로써, 오랫동안 중국 왕조들의 위협이었던 북방 유목민 세력을 사실상 소멸시켰다. 18세기 중반, 건륭제는 신장 지역을 장악하며 몽골의 위협을 완전히 종식시켰고, 내몽골의 상당 부분을 중국 영토로 편입했다.

물론 모든 유목민 세력이 새로운 시대에 도태된 것만은 아니었다. 유목민이 건국한 왕조 중 일부는 화약 무기를 성공적으로 도입하여 강력한 제국을 건설하기도 했다. 대표적인 예가 오스만 제국, 사파비 이란, 무굴 제국 등으로, 이들은 '화약 제국'이라 불리며 한동안 지역 강국을 넘어 세계적인 강대국으로 군림했다. 그러나 이들 제국 역시 18세기에 접어들면서 점차 다른 세력과의 경쟁에서 밀려 쇠퇴의 길을 걷게 되었다.

5. 2. 오스만 제국, 사파비 제국, 무굴 제국

모든 유목민이 새로운 시대에 뒤처진 것은 아니었다. 유목민들이 세운 왕조 중 일부는 화약 무기를 적극적으로 도입하여 군사적 우위를 확보하고 강력한 제국을 건설했는데, 대표적인 예가 바로 오스만 제국, 사파비 이란, 무굴 제국이다. 역사학자 마샬 G.S. 호지슨(Marshall G.S. Hodgson)과 윌리엄 H. 맥닐(William H. McNeill)은 이들 제국을 '화약 제국'이라는 개념으로 설명했다. 이들은 화약 무기가 몽골 제국 시대 이후 불안정하고 지리적 한계를 안고 있던 튀르크계 연맹체들이 군사적 우위를 점하는 데 핵심적인 역할을 했다고 분석했다.

실제로 이 세 제국은 17세기 후반까지 각 지역의 강국을 넘어 세계적으로도 손꼽히는 강대국으로 군림했다. 오스만 제국은 1299년경 아나톨리아에서 발흥하여 동유럽, 흑해 연안, 시리아, 이집트, 이라크 등 광대한 영토를 지배했으며, 무굴 제국은 티무르의 후손인 바부르가 창건하여 인도를 중심으로 강력한 영향력을 행사했다. 하지만 18세기에 접어들면서 이들 '화약 제국'들은 점차 유럽 세력을 비롯한 다른 경쟁자들에게 밀려 쇠퇴의 길을 걷게 되었다.

5. 3. 청나라와 아프샤르 왕조

몽골 제국 시대 이후 중앙아시아에서 마지막으로 등장한 유목 제국은 동튀르키스탄과 몽골 일대를 장악했던 준가르 제국이었다. 그러나 준가르는 변화된 시대에 적응하지 못하고, 새로운 기술과 전략을 받아들인 만주족의 청나라에게 결정적으로 패배했다. 청나라는 준가르뿐만 아니라 몽골 초원과 중앙아시아 동쪽 지역을 정복함으로써, 역대 중국 왕조들의 오랜 걱정거리였던 북방 유목민의 위협을 사실상 종식시켰다.

청나라의 영향력은 태평양 연안에서부터 중앙아시아 깊숙한 곳까지 미쳤으며, 카자흐스탄 남동부의 코칸트 칸국과 같은 유목 국가에도 영향력을 행사했다. 청나라는 팽창 초기(1593년~1635년)에 이미 외몽골과 내몽골 지역을 정복하고 몽골 부족들을 복속시켰다. 베이징의 청나라 정부는 몽골 지역을 중국 본토와는 다르게 통치했는데, 이는 단순한 지배-종속 관계라기보다는 연맹과 협력에 기반한 동맹 관계에 가까웠다. 당시 몽골인들은 청나라 황제를 자신들의 칸으로 여겼고, 청 제국을 '우리들의 대청(Our Great Qing)'으로 인식하기도 했다.

그러나 청나라에게 몽골 지배는 양면성을 지녔다. 몽골은 청나라가 한족을 통치하는 데 필요한 기마 군대를 제공하는 든든한 동맹이었지만, 강력한 지도자 아래 통합될 경우 청나라의 존립 자체를 위협할 수 있는 잠재적 위협이기도 했다. 따라서 청나라는 몽골에 대해 회유와 통제라는 이중적인 정책을 펼쳤다.[151] 16세기에 성립된 위구르족 국가인 예르칸 칸국은 17세기에 북쪽에서 온 오이라트족의 준가르에게 멸망했다. 이후 18세기 중반, 준가르마저 청나라에 정복당하면서 이 지역은 청나라의 지배하에 들어갔다. 청나라는 이 지역을 이리 장군의 통치 아래 회부(번부의 일부)로 편입시켰고, 이 땅은 '무슬림의 땅'이라는 의미의 '회강'[85] 또는 '새로운 영토'라는 의미의 '신장'[86]으로 불리게 되었다. 17세기와 18세기에 걸쳐 청나라는 준가르 몽골을 완전히 정복하기 위해 여러 차례 군사 원정을 감행했고, 그 결과 중앙아시아의 상당 부분이 중국의 영향력 아래 놓이게 되었다.

한편, 서쪽의 페르시아에서는 아프샤르 왕조가 등장하여 중앙아시아에 대한 영향력을 확대했다. 특히 나디르 샤의 통치 아래 페르시아는 제국의 동쪽 경계였던 호라산 지역을 넘어 옥수스 강 너머까지 영토를 확장했다. 이 시기 페르시아는 히바 칸국, 부하라 칸국 등을 속국으로 삼으며 중앙아시아 대부분 지역에 영향력을 행사했다. 그러나 강력했던 나디르 샤가 사망한 이후, 페르시아 제국은 급격히 쇠퇴하며 중앙아시아에 대한 영향력을 상실했다.

19세기에 들어서면서 청나라는 태평천국의 난과 염군의 난과 같은 내부 혼란으로 인해 중앙아시아에서의 확장을 대부분 중단했다. 이 틈을 타 1867년, 야쿱 벡은 카슈가르에서 독립을 선포하기도 했다. 같은 시기, 러시아 제국은 남하 정책을 추진하며 청나라로부터 추 계곡, 일리 계곡, 쿨자 지역을 병합하며 중앙아시아로 세력을 넓혔다. 1877년 야쿱 벡이 사망하자 청나라 군대가 카슈가르 지역을 다시 점령했고, 오랜 협상 끝에 1884년에는 쿨자 지역도 청나라로 반환되었다.

5. 4. 러시아의 중앙아시아 진출

러시아 제국은 16세기 말 시비르 칸국을 멸망시킨 이후 시베리아의 삼림 지대를 넘어 남쪽으로 팽창하기 시작했다. 18세기에 이르러서는 카자흐스탄 초원의 가장자리까지 진출하여 오렌부르크 요새를 건설했다. 당시 카자흐 칸국은 동쪽의 준가르로부터 끊임없는 위협을 받고 있었는데, 이러한 위협에서 벗어나기 위해 1730년 소주즈(小 Juz)의 아불 하이르 칸이 러시아 제국에 복속을 표명했고, 이후 중주즈(中 Juz)와 대주즈(大 Juz)도 차례로 러시아에 복속되었다.[81] 비록 표트르 대제가 1720년대 초 히바로 보냈던 원정대는 실패했지만, 19세기 초부터 중앙아시아 중심부에 대한 러시아의 본격적인 정복이 시작되었다.

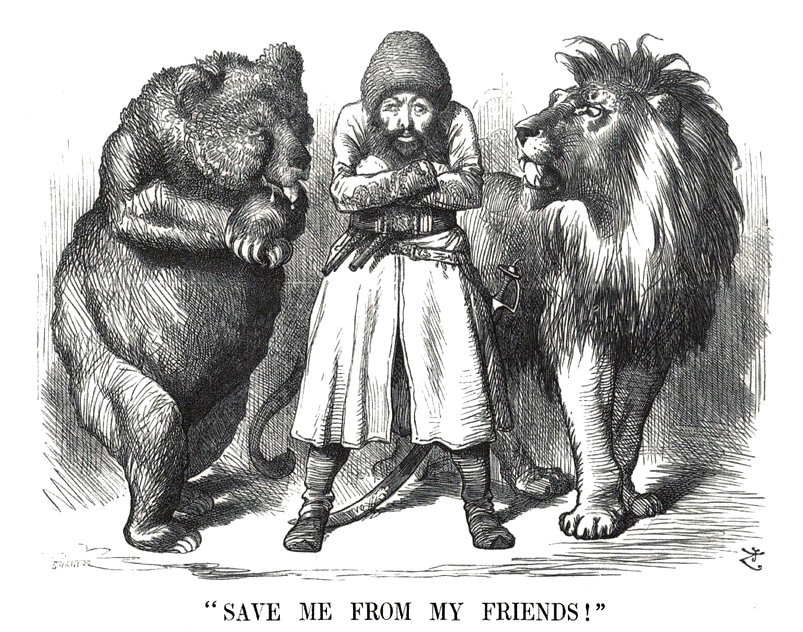

19세기 중반, 발칸 반도에서 중앙아시아에 이르는 광대한 지역을 무대로 대영 제국과 러시아 제국 사이에 영향력 확대를 위한 경쟁, 이른바 '그레이트 게임'이 치열하게 전개되었다. 러시아 제국의 중앙아시아 진출은 영국에게 막대한 부를 가져다주던 핵심 식민지 영국령 인도를 위협하는 것으로 비춰졌다. 영국은 이미 아무다리야강 이북을 장악한 러시아의 남하를 막기 위해 아프가니스탄을 침공하여 이 지역을 완충국으로 만들려 했다. 그러나 이러한 영국의 견제에도 불구하고 러시아의 중앙아시아 정복은 계속되었다.

당시 중앙아시아의 칸국들은 군사 장비가 열악하여 러시아의 군사력을 막아내기 어려웠다. 1865년 미하일 체르냐예프 장군이 이끄는 러시아군이 타슈켄트를 함락시킨 것을 시작으로, 이후 3년간 후잔트, 지자흐, 사마르칸트가 차례로 점령당했다. 코칸트 칸국과 부하라 토후국은 러시아에 연이어 패배했으며, 결국 1867년 코칸트 칸국은 멸망했다. 같은 해 러시아는 타슈켄트를 중심으로 러시아령 투르키스탄 총독부를 설치하고 콘스탄틴 폰 카우프만 장군을 초대 총독으로 임명하여 중앙아시아 지역을 관리하기 시작했다. 이후 1868년에는 부하라 칸국을, 1873년에는 히바 칸국을 보호국으로 삼았다.[81] 1881년에는 유목 민족인 투르크멘을 상대로 군사 작전을 벌여 승리하고 서투르키스탄 지역을 장악했다.[81] 1881년부터 1885년까지 미하일 아넨코프와 미하일 스코벨레프 장군이 이끄는 군사 작전을 통해 자카스피주 지역이 러시아에 합병되었고, 페르시아령이었던 아시가바트, 메르브, 판지데흐까지 러시아의 통제 하에 들어갔다.

러시아의 팽창은 1887년 러시아와 영국이 아프가니스탄의 북쪽 국경을 확정하면서 일단 멈추었다. 부하라와 히바 칸국은 명목상 준독립 상태를 유지했지만, 실질적으로는 영국령 인도의 번왕국처럼 러시아의 보호국이자 속국으로 전락했다. 초기 정복은 군사적 목적이 강했지만, 1870년대와 1880년대에 이르러 중앙아시아는 러시아 제국 내에서 경제적으로도 중요한 지역이 되었다.

미국 남북 전쟁의 영향으로 1860년대에 면화 가격이 급등하자, 러시아는 중앙아시아에서 면화 재배를 적극적으로 장려했다. 비록 소련 시대만큼 대규모는 아니었지만, 면화는 이 지역의 중요한 상품 작물이 되었다. 면화 무역을 지원하기 위해 크라스노보드스크에서 사마르칸트를 거쳐 타슈켄트로 이어지는 카스피해 횡단 철도와 오렌부르크에서 타슈켄트를 잇는 아랄해 횡단 철도가 건설되었다. 그러나 장기적으로 면화 단일 작물 재배는 중앙아시아 지역이 식량을 서시베리아로부터 수입해야 하는 결과를 낳았다. 제1차 세계 대전 발발 당시 러시아 정부는 이미 튀르키스탄-시베리아 철도 건설 계획을 세우고 있었다.

러시아의 통치는 현지 주민들의 삶과는 동떨어져 있었으며, 소수의 러시아인 이주민들의 이익을 우선시하는 경향이 강했다. 현지 무슬림들은 완전한 러시아 제국 시민으로 인정받지 못했고, 러시아인과 동등한 권리를 누리지 못했다. 다만 병역과 같은 의무는 면제되었다. 차르 정권은 이슬람 종교 법원과 같은 기존의 통치 기구나 제도를 일부 남겨두었으며, 마을 단위의 지방 자치도 비교적 폭넓게 허용했다. 하지만 이러한 정책에도 불구하고 러시아의 지배는 근본적으로 현지인들의 의사와는 무관하게 이루어졌다. 제1차 세계 대전 중이던 1916년, 러시아가 기존의 정책을 바꿔 무슬림에게도 징병 의무를 부과하자 중앙아시아 전역에서 대규모 반란이 일어났다(1916년 중앙아시아 반란). 이는 러시아 제국의 통치에 대한 중앙아시아인들의 불만이 폭발한 사건이었다.

5. 5. 그레이트 게임

19세기 중반, 러시아 제국은 중앙아시아로 남하하기 시작했다. 이러한 러시아의 팽창은 영국령 인도의 북서부 국경을 위협한다고 여긴 대영 제국의 강력한 반대에 부딪혔다.[81] 영국과 러시아는 발칸 반도에서 중앙아시아에 이르는 광대한 지역을 무대로 영향력 확대를 위한 경쟁을 벌였는데, 이를 '그레이트 게임'이라고 부른다.

러시아는 영국보다 먼저 중앙아시아를 장악하기 위해 군사적 행동을 감행했다. 1865년 미하일 체르냐예프 장군이 타슈켄트를 점령한 것을 시작으로, 이후 3년간 호젠트, 지자크, 사마르칸트를 차례로 함락시키며 코칸트 칸국과 부하라 토후국을 압박했다. 1867년에는 콘스탄틴 페트로비치 폰 카우프만 장군을 총독으로 하는 러시아령 투르케스탄 총독부를 타슈켄트에 설치했다. 러시아는 계속해서 1868년에 부하라 토후국을, 1873년에 히바 칸국을 보호국으로 만들었다.[81]

러시아의 군사적 확장은 계속되어, 1881년부터 1885년까지 미하일 스코벨레프 장군 등이 이끄는 군대가 트란스카스피아주 지역을 병합했다. 이 과정에서 아슈가바트, 메르브, 판제 등이 러시아의 지배하에 들어갔으며, 특히 1881년에는 유목 민족인 투르크멘인에 대한 학살이 자행되기도 했다.[81] 당시 칸국들의 군대는 장비가 열악하여 러시아의 진격을 효과적으로 막아내기 어려웠다.

영국의 주요 관심사는 러시아의 남하를 저지하여 인도를 보호하는 것이었다. 비록 영국의 견제가 러시아의 정복 속도를 크게 늦추지는 못했지만, 양국의 경쟁 속에서 아프가니스탄은 두 제국 사이의 완충 국가로서 독립을 유지할 수 있었다.

마침내 1887년, 러시아와 영국은 아프가니스탄의 북쪽 국경선을 확정하는 협정을 맺음으로써 중앙아시아에서의 러시아의 팽창은 일단락되었다. 부하라 토후국과 히바 칸국은 완전한 독립을 잃고 러시아의 보호국으로 남게 되었다.

한편, 서투르키스탄(과거 마와라안나흐르)과 동투르키스탄(과거 위구리스탄, 모굴리스탄)을 포괄하여 '투르키스탄'으로 부르는 관행은 19세기 이후 러시아의 영향력 하에서 확산된 것이다.[81]

5. 6. 청나라의 신장 통치

17세기와 18세기에 걸쳐 청나라는 준가르 몽골을 정복하기 위한 원정을 지속했고, 18세기 중반 마침내 준가르를 완전히 정복하여 중앙아시아 일부를 중국 제국의 지배하에 두었다.[81] 청나라의 지배 아래 이 지역은 이리 장군의 통치 하에 회부(回部)로서 번부(藩部)의 일부를 구성했으며, '무슬림의 땅'이라는 의미의 '''회강'''(回疆)[85] 또는 '새로운 영토'라는 의미의 '''신장'''(新疆)[86]으로 불렸다. 외몽골과 신장은 중국 본토의 성(省)으로 편입되지 않고 청나라 황제가 직접 통치하는 특별 행정 구역이었다. 이로 인해 지방 총독이 파견되지 않았고 지역 통치자들이 상당한 권력을 유지했으며, 중국 다른 지역 주민들의 이주도 제한되었다.그러나 19세기 들어 태평천국의 난과 념군 전쟁 같은 내부 혼란으로 청나라의 중앙아시아 장악력은 약화되었다. 이 틈을 타 1867년 코칸트 칸국 출신 군인 야쿠브 베그가 반란을 일으켜 카슈가르를 중심으로 동투르키스탄 지역 대부분을 장악하고 독립을 선언했다. 청나라는 내부 문제로 즉각 대응하지 못했고, 이 시기 러시아 제국은 남하하여 추강과 일리강 유역, 그리고 쿨자시를 청나라로부터 병합했다.

1877년 코를라에서 야쿠브 베그가 사망하면서 그의 국가는 급격히 붕괴되었고, 청나라는 흠차대신 쭤쭝탕을 파견하여 이 지역을 다시 정복했다. 야쿠브 베그의 난과 그레이트 게임 속 러시아의 팽창을 경험한 청나라는 러시아 제국과의 국경 지대인 동투르키스탄의 전략적 중요성을 인식하고 통치를 강화하기로 결정했다. 오랜 협상 끝에 1881년 상트페테르부르크 조약으로 러시아에 할양되었던 쿨자 지역 대부분이 1884년 청나라로 반환되었으며, 같은 해 청나라는 이 지역에 내지와 동일한 행정 제도인 성(省)을 설치하여 '''신장성'''(新疆省)을 수립했다.[80]

5. 7. 혁명과 반란

제1차 세계 대전 중 러시아 제국이 기존의 징병 면제 정책을 폐기하고 중앙아시아의 무슬림을 강제 징집하려 하자, 이에 반발하여 1916년 중앙아시아 반란이 일어났다.[87] 이듬해인 1917년 러시아 혁명이 발발하자, 자디드 운동가들을 중심으로 한 투르케스탄 무슬림 위원회는 코칸트에서 투르케스탄의 자치를 선언했다. 그러나 이 자치 정부는 타슈켄트에 기반을 둔 볼셰비키 소비에트 세력에 의해 무력으로 진압되었으며, 반(半)자치 상태였던 부하라 토후국과 히바 칸국 역시 소비에트 군대의 침공을 받았다. 비록 주요 독립운동 세력은 제압되었으나, 바스마치 운동으로 알려진 무장 저항은 1924년까지 산발적으로 이어졌다. 한편, 몽골 역시 러시아 혁명의 영향을 받아 1924년 몽골 인민공화국을 수립하며 공산주의 국가가 되었다.청나라 멸망 이후 중화민국이 수립되었으나, 중앙 정부의 혼란 속에서 신장 지역에 대한 실질적인 통제력은 미약했다. 이 지역은 군벌 성스차이(성지사이)의 통치 아래 사실상 독립적인 상태였으며, 소련은 직접적인 군사 개입 대신 영사관 설치, 경제 원조, 기술 고문 파견 등을 통해 영향력을 확대해 나갔다. 1930년대에 이르러 신장 총독과 모스크바의 관계는 중화민국 중앙정부와의 관계보다 더 중요해졌다.[81] 이러한 상황 속에서 튀르크계 민족주의자들은 독립을 시도했다. 1933년 동투르키스탄 제1공화국이 선포되었으나, 소련의 군사적 지원을 받은 세력에 의해 오래가지 못하고 붕괴되었다.

1941년 나치 독일이 소련을 침공하자, 신장의 군벌 성스차이는 소련과의 관계를 끊고 중국국민당과 동맹을 맺었다. 이것은 이 지역 내에서 내전으로 이어졌다. 성스차이는 결국 도주해야 했고, 소련이 지원하는 동투르키스탄 제2공화국이 북부 준가리아에 형성되었으며, 중화민국은 신장 남부를 계속 통제했다. 두 국가는 모두 1949년 중화인민공화국에 병합되었다.[88]

6. 현대

19세기 후반, 러시아 제국은 중앙아시아 지역으로 남하를 계속하여 이 지역 대부분을 장악했다. 표트르 대제 시기 실패한 원정이 있었으나, 19세기 초부터 본격적인 정복이 시작되었다. 1865년 미하일 체르냐예프 장군이 타슈켄트를 함락시킨 것을 시작으로, 이후 3년간 호젠트, 지자크, 사마르칸트 등이 차례로 러시아에 점령되었다. 이 과정에서 코칸트 칸국과 부하라 토후국은 거듭된 패배를 겪었다. 1867년에는 타슈켄트를 수도로 하는 러시아령 투르케스탄 총독부가 설치되어 콘스탄틴 페트로비치 폰 카우프만 장군이 초대 총독으로 부임했다. 1881년부터 1885년 사이에는 미하일 스코벨레프 장군 등이 이끄는 군사 작전을 통해 트란스카스피아주 지역이 병합되었고, 아슈가바트, 메르브, 판제 등이 러시아의 통제하에 들어갔다.

러시아의 이러한 팽창은 영국령 인도의 안보를 우려한 영국과의 경쟁을 심화시켰는데, 이는 그레이트 게임으로 알려져 있다. 양국의 경쟁은 러시아의 남하 속도를 늦추는 데 큰 영향을 주지 못했지만, 아프가니스탄이 양 제국 사이의 완충 국가로서 독립을 유지하는 결과를 낳았다. 1887년 러시아와 영국은 아프가니스탄 북부 국경을 확정하며 중앙아시아에서의 세력권 분할을 마무리 지었다. 부하라 토후국과 히바 칸국은 완전 병합되지 않고 보호국 형태로 존속했지만, 실질적으로는 러시아의 강력한 영향력 아래 놓였다.

정복 초기에는 군사적 목적이 강했으나, 1870년대 이후 투르케스탄은 러시아 제국 내에서 경제적으로도 중요한 지역이 되었다. 특히 미국 남북 전쟁으로 국제 면화 가격이 급등하면서 중앙아시아에서의 면화 재배가 크게 확대되었다. 면화 무역은 지역 경제 구조를 바꾸었으며, 이를 지원하기 위해 크라스노보츠크에서 사마르칸트와 타슈켄트를 잇는 트란스카스피해 철도와 오렌부르크에서 타슈켄트를 잇는 트란스아랄 철도가 건설되었다. 그러나 면화 단작화는 장기적으로 식량 자급 문제를 야기하여, 투르케스탄이 서부 시베리아로부터 식량을 수입하는 데 의존하게 만들었다.

러시아의 통치 아래 중앙아시아 현지인들은 완전한 러시아 시민으로 대우받지 못했다. 러시아인과 동등한 권리를 누리지 못했지만, 징병과 같은 의무에서는 면제되었다. 차르 정권은 이슬람 종교 재판소와 같은 기존 제도의 일부를 유지했으며, 마을 단위의 지방 자치도 어느 정도 인정했다. 그러나 러시아 농민들의 중앙아시아 이주가 장려되어, 특히 1890년대 이후 제티수(세미레치예) 지역을 중심으로 러시아인 정착촌이 늘어났다. 이러한 러시아 제국의 통치는 20세기 초 러시아 혁명과 이후 이어지는 소련 시대를 거치며 새로운 국면을 맞이하게 된다.

6. 1. 소련 시대 (1918~1991)

볼셰비키에게 정복된 후, 이 지역은 소비에트 중앙아시아로 개편되어 여러 행정 조직이 만들어졌다. 1918년 소련은 투르키스탄 자치 소비에트 사회주의 공화국을 설립했고, 부하라와 히바 역시 소비에트 사회주의 공화국으로 개편했다. 1919년에는 현지인과 공산주의자 간의 관계 개선을 위해 투르키스탄 문제 조정위원회가 설치되었고, 현지 관습 및 종교를 존중하는 정책이 도입되기도 했다. 1920년에는 현대 카자흐스탄 영토를 포함하는 키르기스 소비에트 자치 사회주의 공화국 (1925년 카자흐 자치 사회주의 소비에트 공화국으로 개명)이 설립되었고, 1924년에는 우즈베크 소비에트 사회주의 공화국과 투르크멘 소비에트 사회주의 공화국이 창설되었다. 1929년 타지크 소비에트 사회주의 공화국이 우즈베크 SSR에서 분리되었고, 1936년에는 키르기스 자치주가 키르기스 소비에트 사회주의 공화국으로 개편되었다.소련 당국은 범튀르크주의와 범이슬람주의를 체제 위협으로 간주하여, 중앙아시아를 여러 공화국으로 분할하는 것이 중요하다고 보았다. 설정된 공화국 간 국경은 실제 민족 구성과는 거의 관련이 없었다. 소련은 현지 언어와 문화를 체계화하고 성문화하여 민족 간 차이를 명확히 구분하고 장려하는 한편, 새로운 키릴 문자 표기법을 도입하여 튀르키예 및 이란과의 연결을 끊고 민족성을 희석시키려 했다. 또한 남부 국경을 폐쇄하여 모든 여행과 무역이 러시아 본토를 통해서만 이루어지도록 통제했다.

이오시프 스탈린 치하의 강제 집단화 및 산업화 과정에서 최소 백만 명 이상이 사망했으며, 특히 카자흐 소비에트 사회주의 공화국에서 피해가 컸다. 이 시기 이슬람을 비롯한 다른 종교들도 탄압받았다. 제2차 세계대전 중에는 수백만 명의 난민과 수백 개의 공장이 상대적으로 안전한 중앙아시아로 이전되면서, 이 지역은 소련 산업의 중요한 부분을 차지하게 되었다. 또한 핵실험 시설과 바이코누르 우주 기지 등 중요 군사 시설도 이곳에 건설되었다. (전쟁 중 인구 이동에 대한 자세한 내용은 아래 문단 참조) 1954년부터 시작된 처녀지 개간 운동은 소련의 대규모 농업 개발 사업으로, 우크라이나 등지에서 온 30만 명 이상의 사람들이 카자흐 소비에트 사회주의 공화국 북부 등으로 이주하여 중앙아시아의 민족 구성에 큰 변화를 가져왔다.

한편, 중국의 신장 지역에서도 유사한 과정이 진행되었다. 중화인민공화국은 제2 동투르키스탄 공화국과 중화민국 군대로부터 빠르게 통제권을 확립했다. 소련 중앙아시아처럼 면화와 같은 상품 작물 재배에 중점을 둔 개발 계획이 실행되었으며, 이는 신장생산건설병단(XPCC)이 감독했다. XPCC는 또한 청나라 시기 무슬림 반란 때 다른 지역으로 이주했던 한족들의 신장 복귀를 장려했다. 이러한 정책과 정치적 격변으로 신장의 인구 구성은 크게 변하여, 청나라 시대 60%였던 튀르크계와 30%였던 한족 비율은[58] 무슬림 반란 이후 한족 비율이 7%까지 떨어졌다가,[59] 2000년에는 한족 비율이 약 40%에 달했다.[60] 소련처럼 현지 언어와 문화는 어느 정도 보존되었고 자치구 지위가 부여되었지만, 이슬람은 특히 문화대혁명 기간 동안 심한 박해를 받았다. 대약진 운동의 실패한 농업 정책으로 인해 중국의 다른 지역에서 많은 사람들이 신장으로 피난하기도 했다.

6. 1. 1. 제2차 세계대전 인구 추방 및 소련 피난민

제2차 세계대전은 소련 시민들이 후방 지역으로 광범위하게 이주하는 계기가 되었다. 이 과정에서 상당수는 소련 중앙아시아로 향했는데, 이러한 이동에는 공식적인 명령에 따른 대피 및 추방뿐만 아니라, 일반 시민과 관리들이 비공식적으로 피난하는 경우도 포함되었다.[61] 전쟁 중 시민들과 산업 시설의 이전은 소련이 전쟁에서 승리하는 데 결정적인 역할을 했으며, 이때 중앙아시아는 피난민들의 주요 목적지가 되었다.[62]1941년 6월 22일, 독일의 소련 침공이 시작되자 소련 당국은 질서 유지를 위해 국경 지대 출입을 통제했다.[61] 소련의 전시 인구 정책은 크게 두 가지로 나뉘었다. '추방'은 전쟁 수행에 방해가 될 수 있는 잠재적 위협 분자, 즉 소위 '반소련적 요소'들을 전선 지역에서 제거하는 것을 목표로 했고, '대피'는 소련의 산업 시설과 지식인들을 안전한 후방으로 이동시키는 것을 목표로 했다.[62]

소련 관료들은 주로 민족을 기준으로 추방 정책을 시행했다. 독일의 침공에 대응하여 국경 지역에 거주하던 다수의 독일계 시민들은 단순히 적과 내통할 우려가 있다는 이유만으로 강제 추방되었다.[63] 이러한 정책은 독일계뿐만 아니라 다른 민족에게도 적용되어, 많은 핀란드인들도 전쟁 초기에 시베리아와 같은 북쪽 후방의 외딴 지역으로 강제 이주당했다.[63] 추방된 인력 중 상당수는 군대식 규율을 갖춘 이른바 '노동 군대'에 징집되어 소련의 전시 생산에 동원되었다.[63] 1942년 초 약 20,800명이던 독일계 노동 군대 인원은 1944년 초에는 222,000명까지 늘어났다.[64] NKVD는 이들 중 약 101,000명을 전쟁 수행을 위한 인프라 건설 현장에 투입했으며,[65] 나머지는 목재 조달, 철도 건설, 집단 농장 등에서 일했다.[65]

1943년 이후 전쟁의 흐름이 바뀌어 소련이 반격을 시작하자, 또 다른 민족 집단에 대한 추방이 이루어졌다. 카라차이, 칼미크, 체첸, 인구시, 카바르딘, 크림 타타르 등이 독일군 점령 당시 협력했다는 혐의로 카자흐스탄, 키르기스스탄, 우즈베키스탄 등 중앙아시아로 대거 추방되었다. 이는 스파이 행위나 파괴 활동을 방지하기 위해 '반소련 세력'을 국경에서 멀리 떨어뜨리려는 목적도 있었다.

한편, 제2차 세계대전 중 중앙아시아로 이주한 인구의 상당수는 추방이 아닌 대피의 결과였다. 이들은 주로 중요한 전시 산업 시설의 이전과 생산을 감독하는 관료 및 공장 노동자들이었다. 전체 공장과 직원들이 철도를 통해 동쪽으로 이동했으며, 타슈켄트와 같은 중앙아시아 도시들이 피난민들을 대거 수용했다.[66]

그러나 전쟁 초기 대피 과정은 매우 혼란스러웠다. 1941년 여름과 가을, 독일군의 빠른 진격 앞에 소련 국경 도시들의 피난은 급하게 이루어졌고 조직적이지 못했다.[69] 소련의 대피 계획은 급조되었고, 독일군의 통신망 파괴로 정보 전달이 늦어져 효과적인 대응이 어려웠다.[69] 또한 소련 관리들은 종종 점령 직전까지 공장 생산을 계속하다가 급하게 시설을 해체, 운반하거나 파괴하라는 명령을 내렸는데,[67] 이로 인해 독일 공습 속에서 피난이 이루어지는 경우가 많아 공포와 혼란이 가중되었다.[68] 초기 피난을 관리해야 할 관료들이 먼저 도망치는 일도 발생하여 비난을 받았지만, 때로는 피난 절차가 너무 늦게 시작되어 어쩔 수 없는 경우도 있었다.[69]

이러한 혼란에도 불구하고, 1941년 약 1,200만 명, 1942년 약 450만 명의 소련 시민이 성공적으로 피난했으며, 이 중 일부는 비조직적인 '자발적 피난'이었다.[70] 중앙아시아 등 후방으로 이전된 공장들은 소련이 전쟁에서 승리하는 데 필요한 생산력을 제공하고 독일군의 추가 자원 확보를 막는 데 크게 기여했다. 중앙아시아는 독일군의 진격으로부터 소련 시민들에게 안전한 피난처를 제공함으로써 연합국의 승리에 중요한 역할을 했다.[71]

하지만 피난 과정의 혼란으로 인해 많은 노동자들이 원래 소속된 공장과 분리되어 일자리를 찾기 어려웠다. 타슈켄트와 같은 도시들은 몰려드는 피난민들로 인해 식량과 주거 시설 부족에 시달렸다. 중앙아시아에 도착한 후에도 많은 피난민들이 극심한 빈곤 속에서 질병이나 굶주림으로 사망했다. 우즈베키스탄 당국 등이 구호소를 설치하여 빈곤 퇴치를 시도했지만, 전쟁 중 경제적 여력이 부족하여 큰 도움을 주지는 못했다.[71] 이러한 어려움에도 불구하고, 중앙아시아가 소련의 산업과 인구를 대규모로 흡수할 수 있었던 것은 주목할 만한 일이었으며, 이는 나치 독일이 예상하지 못한 변수였다.

6. 2. 1991년 이후

1991년 12월 소련이 붕괴하면서 중앙아시아의 공화국들은 완전한 독립을 이루었다. 1988년부터 1992년까지 페레스트로이카의 영향으로 잠시 언론의 자유와 다당제가 발전하는 '중앙아시아의 봄'이 있었으나[167][72], 독립 직후 구 공산당 지도자들이 권력을 유지하는 경우가 많았다. 대부분의 주민들은 소련 붕괴에 비교적 무관심했는데, 이는 크렘린으로부터의 경제적 지원 의존도가 높았기 때문이다.[167]독립 이후 중앙아시아 국가들은 자본주의 경제로 이행하며 정치, 경제, 사회, 문화 등 다방면에 걸쳐 큰 변화를 겪게 되었다. 이 과정에서 타지키스탄 내전과 같은 정치적 불안정을 겪기도 했으며[167], 풍부한 천연자원에도 불구하고 인프라 부족과 내륙국이라는 지리적 한계로 인한 경제적 어려움에 직면했다.[167] 러시아의 영향력이 여전한 가운데 미국, 중국, 튀르키예, 이란, 사우디아라비아 등 외부 세력의 개입과 경쟁도 심화되었다.[167][171][172] 사회적으로는 이슬람 부흥 움직임이 있었으나 전반적으로 세속적인 성격이 유지되었고[172], 아랄해 축소와 같은 심각한 환경 문제도 소련 시대의 유산으로 남았다.[172]

이러한 변화에도 불구하고 2019년 기준으로 중앙아시아는 공통의 역사·문화적 배경을 가지고 있음에도 "세계에서 가장 통합성이 낮은 지역 중 하나"로 평가받고 있다.[173][78]

6. 2. 1. 독립과 정치적 격변

1988년부터 1992년까지 페레스트로이카의 영향으로 중앙아시아의 소비에트 사회주의 공화국들에서는 언론의 자유와 다당제가 발전하는 등 변화의 바람이 불었다. 스바트 수첵(Svat Soucek)은 이 시기를 '중앙아시아의 봄'이라고 불렀다. 그러나 이 기간은 짧았고, 1991년 소련이 붕괴하자 기존의 공산당 지도자들은 재빨리 독립을 선언하고 스스로 새로운 국가의 수장이 되었다.[167][72] 대부분의 중앙아시아 주민들은 소련 붕괴에 비교적 무관심했는데, 이는 크렘린의 경제적 지원이 중앙아시아 경제에 필수적이었기 때문이다. 독립은 주로 소수의 민족주의자 지식인들의 노력과, 비용이 많이 드는 이 지역 유지에 대한 모스크바의 관심 부족 덕분에 이루어졌다.독립 이후 중앙아시아 지역의 정치적 안정은 대부분 유지되었으나, 예외적인 사건들도 있었다. 1992년부터 1997년까지 타지키스탄 내전이 발생했으며, 2005년에는 키르기스스탄에서 튤립 혁명이 일어나 아스카르 아카예프 대통령이 비교적 평화롭게 축출되었다. 반면 같은 해 우즈베키스탄에서는 안디잔 학살과 같은 폭력 사태가 발생하기도 했다.

경제적으로 중앙아시아는 독립 이후 엇갈린 성과를 보였다. 이 지역은 세계적으로 풍부한 천연자원을 보유하고 있지만, 내륙에 위치하고 수십 년간 남쪽 국경이 폐쇄되어 있었기 때문에 자원을 개발하고 운송할 인프라가 부족하다는 어려움을 겪고 있다. 주요 무역로와 파이프라인이 주로 러시아를 통과하기 때문에, 러시아는 여전히 이 지역에 강한 영향력을 행사하고 있다.

카스피해의 에너지 자원 중요성이 부각되면서 미국을 비롯한 외부 강대국들의 개입도 증가했다. 미국은 바쿠-트빌리시-제이한 파이프라인 건설 등을 통해 영향력을 확대하려 했으며, 이는 러시아와 이란을 견제하려는 정치적 의도를 반영한 것이었다.[76] 빌 리처드슨 전 미국 에너지부 장관은 카스피해 지역이 미국의 중동 석유 의존도를 줄여줄 것이라는 기대를 나타내기도 했다.[168][73] 그러나 일부 분석가들은 카스피해 에너지 자원이 페르시아만 공급보다 저렴하고 안전한 대안이 될 것이라는 주장에 회의적인 시각을 보이기도 했다.[169][74] 그럼에도 불구하고 아제르바이잔, 카자흐스탄, 투르크메니스탄은 막대한 외국인 투자를 유치하며 국제 에너지 안보의 핵심 지역으로 부상했다.[170][75] 러시아와 카자흐스탄은 에너지 협력을 강화하여 2002년 5월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 누르술탄 나자르바예프 카자흐스탄 대통령이 쿠르망아지, 첸트랄노이, 크발린스코예 등 세 개의 유전/가스전을 동등하게 분할하는 의정서에 서명하면서 더욱 공고해졌다.

다른 강대국들도 중앙아시아에 대한 관여를 늘렸다. 터키는 범튀르크주의적 연대를 모색했고, 역사적으로 관계가 깊었던 이란 역시 관계 개선에 나섰다. 특히 사우디아라비아는 막대한 자금을 지원하며 이 지역의 이슬람 부흥에 큰 영향을 미쳤다. 사우디 자금으로 쿠란이 대량 보급되고 수많은 모스크가 건설되거나 수리되었다.[172][77] 과거 무신론자였던 공산당 지도자들도 대부분 이슬람으로 개종했지만, 급진 이슬람주의는 큰 지지를 얻지 못했고 사회는 대체로 세속적인 성격을 유지했다. 중앙아시아 5개국은 모두 이스라엘과 좋은 관계를 맺고 있으며, 부하라 유대인을 중심으로 한 유대인 공동체도 여전히 존재한다.

중국은 중앙아시아를 미래의 필수 원자재 공급처로 간주하고 상하이 협력 기구(SCO)를 통해 영향력을 확대하고 있다. 중국은 또한 신장 등 자국 내 소수 민족 분리주의 운동에 중앙아시아 국가들이 영향을 미칠 가능성을 경계하고 있다.

소련 시대의 유산 중 하나인 심각한 환경 문제도 남아있다. 특히 아랄해의 면적이 줄어드는 문제와 핵실험 및 산업 시설로 인한 오염 문제가 심각하다. 2008년에는 혹한과 기반 시설 부족, 식량난이 겹쳐 심각한 에너지 위기를 겪기도 했다.

2019년 기준으로 중앙아시아는 공통의 문화적, 역사적 배경에도 불구하고 "세계에서 가장 통합되지 않은 지역 중 하나"로 평가받고 있다.[173][78]

6. 2. 2. 경제적 어려움과 지정학적 경쟁

소련으로부터의 독립 이후 중앙아시아 지역의 경제적 성과는 다소 엇갈리고 있다. 중앙아시아는 세계에서 가장 많은 천연자원을 보유하고 있는 지역 중 하나이지만, 이를 채굴하고 운반할 인프라가 매우 부족하여 어려움을 겪고 있다. 특히 세계 어느 곳보다 바다에서 멀리 떨어져 있고 남쪽 국경이 수십 년 동안 폐쇄되어 있었기 때문에 주요 무역로와 파이프라인은 주로 러시아를 통과한다. 그 결과, 러시아는 다른 어떤 구소련 공화국보다도 이 지역에 여전히 강력한 영향력을 행사하고 있다.[167][72]카스피해의 에너지 자원 중요성이 높아짐에 따라 미국도 이 지역에 개입하기 시작했다. 코카서스의 구소련 공화국들은 이제 자체적으로 미국 특사단과 기관 간 실무 그룹을 두고 있다. 빌 리처드슨 전 미국 에너지부 장관은 "카스피해 지역이 중동 석유에 대한 완전한 의존으로부터 우리(미국)를 구할 수 있기를 바란다"라고 언급하기도 했다.[168][73] 하지만 일부 분석가들은 바쿠-트빌리시-제이한 파이프라인과 같은 미국의 개입이 러시아의 영향력 감소 기회를 복잡하게 만들 수 있으며, 카스피해 자원이 페르시아만 자원보다 저렴하고 안전한 대안이 될 것이라는 주장에 회의적인 시각을 보이기도 한다.[169][74]

이러한 우려에도 불구하고, 1980년대 후반부터 아제르바이잔, 카자흐스탄, 투르크메니스탄은 점차 세계 에너지 시장의 중심 무대로 자리 잡았으며 국제 에너지 안보의 핵심 요소로 여겨지고 있다. 특히 아제르바이잔과 카자흐스탄은 석유 및 천연가스 부문에 막대한 외국 투자를 유치하는 데 성공했다.[170][75] 러시아와 카자흐스탄은 1998년 에너지 협력을 강화했고, 2002년 5월 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 누르술탄 나자르바예프 카자흐스탄 대통령이 쿠르망아지 유전, 첸트랄노이, 크발린스코예 가스전 등 세 개의 유전/가스전을 동등하게 분할하는 의정서에 서명하며 협력 관계를 더욱 공고히 했다. 러시아, 카자흐스탄, 아제르바이잔은 카스피해 북부의 법적 지위에 합의하며 사업과 투자에 개방되어 있음을 선언했으나, 이란과 투르크메니스탄은 이 협정의 유효성을 인정하지 않고 있다. 특히 이란은 카스피해 분할을 위한 양자 협정을 거부하고 있다. 반면, 미국은 바쿠-트빌리시-제이한 파이프라인 건설(2005년 완공)을 강력히 지원하는 등 이른바 '파이프라인 외교'를 통해 러시아와 이란을 견제하려는 정치적 의도를 보였다.[171][76]

점점 더 많은 강대국들이 중앙아시아에 개입하기 시작했다. 중앙아시아 국가들이 독립한 직후 튀르키예는 동쪽으로 눈을 돌려 서부 투르키스탄과 튀르키예 동부 간의 연결을 구축하려 시도하고 있다. 오랜 기간 이 지역과 밀접한 관계를 맺어온 이란 역시 관계 구축에 노력하고 있으며, 중앙아시아 국가들은 현재 이란과 좋은 관계를 유지하고 있다. 사우디아라비아는 이 지역의 이슬람 부흥에 막대한 자금을 지원하며 새로운 영향력을 행사하고 있다. 소련 붕괴 직후 사우디 자금으로 대량의 쿠란이 보급되었고 수많은 모스크가 건설되거나 수리되었다. 타지키스탄에서는 한 해에 약 500개의 모스크가 사우디 자금으로 세워지기도 했다.[172][77]

중국은 중앙아시아를 미래의 필수 원자재 공급처로 보고 있으며, 대부분의 중앙아시아 국가는 상하이협력기구(SCO) 회원국이다. 중국은 신장 등 자국 서부 지역과 중앙아시아를 잇는 인프라를 구축하고 군사 시설을 건설하는 등 영향력을 확대하고 있다. 그러나 중국의 중앙아시아 지역은 경제 호황의 중심지에서 멀리 떨어져 있으며 여전히 빈곤한 상태이다. 중국은 또한 중앙아시아 국가들이 자국 내 소수 민족의 분리주의 운동을 지원할 가능성을 경계하고 있다.

소련 시대의 유산 중 하나인 심각한 환경 파괴 문제도 남아있다. 가장 대표적인 것은 아랄해의 점진적인 축소와 사막화이다. 소련 시대에 목화 재배를 위해 물 집약적인 관개 농업을 시행하면서 아랄해로 유입되는 수량이 급격히 줄어들었기 때문이다. 또한 카자흐스탄의 광활한 지역이 핵실험 장소로 사용되었으며, 노후한 공장과 광산 시설이 제대로 처리되지 않은 채 방치되어 있다.

2008년 상반기에는 비정상적으로 추운 날씨와 부족한 인프라, 식량 부족이 겹치면서 중앙아시아는 심각한 에너지 위기를 겪기도 했다.

2019년 기준으로 중앙아시아는 공통의 문화적, 역사적 배경에도 불구하고 "세계에서 가장 통합되지 않은 지역 중 하나"로 남아 있다.[173][78]

6. 2. 3. 문화적, 사회적 변화

소련 붕괴 이후 중앙아시아 사회는 여러 변화를 겪었다. 과거 무신론을 표방했던 공산당 지도자 대부분이 이슬람으로 개종하는 등 종교적 변화가 나타났다.[77] 사우디아라비아는 이 지역의 이슬람 부흥을 재정적으로 지원했는데, 독립 직후 대량의 쿠란을 보급하고 수많은 모스크 건설 및 수리 비용을 부담했다. 타지키스탄에서는 사우디 자금으로 매년 약 500개의 모스크가 세워지기도 했다.[77] 일부 국가에서는 소규모 이슬람주의 정당이 생겨나기도 했지만, 급진 이슬람 세력은 큰 영향력을 얻지 못했으며, 중앙아시아 사회는 전반적으로 세속적인 성격을 유지하고 있다.[77]이러한 배경 속에서 중앙아시아 5개국 모두 이스라엘과 좋은 관계를 유지하고 있다.[77] 이 지역에는 여전히 상당수의 유대인이 거주하고 있으며, 특히 부하라 유대인이 대표적이다. 독립 이후 이스라엘로 이주한 유대인들과 현지에 남은 유대인 공동체 사이에는 활발한 무역 및 사업 관계가 형성되었다.[77]

한편, 주변 강대국들의 관심도 증대되었다. 튀르키예는 중앙아시아 국가들의 독립 이후 동쪽으로 눈을 돌려 서부와 동부 튀르크족 간의 연결을 모색하는 여러 조직들의 활동을 지원하고 있다.[77] 역사적으로 깊은 관계를 맺어온 이란 역시 관계 재건에 힘쓰고 있으며, 중앙아시아 국가들과 우호적인 관계를 유지하고 있다.[77]

중국은 중앙아시아를 미래의 필수 원자재 공급처로 간주하며 영향력을 확대하고 있다.[77] 대부분의 중앙아시아 국가는 상하이협력기구 회원국이며, 중국은 신장 및 중국 서부 지역과의 연결을 강화하기 위한 인프라 구축에 힘쓰고 있다. 이는 새로운 교역로 확보뿐 아니라 새로운 군사 시설 건설과도 연관되어 있다.[77] 그러나 중국과 접경한 중앙아시아 지역은 중국 경제 발전의 중심지에서 멀리 떨어져 있어 여전히 해안 지역에 비해 빈곤한 상태로 남아있다.[77] 중국은 또한 중앙아시아 국가들이 자국 내 튀르크계 민족의 분리주의 운동을 지원할 가능성을 경계하고 있다.[77]

소련 시대의 유산 중 생태 파괴는 심각한 사회 문제로 남아있다. 대표적인 것은 아랄해의 점진적인 축소와 사막화 문제이다. 소련 시절, 목화 재배를 위한 대규모 관개 사업으로 아랄해 유입량이 급격히 줄어든 것이 원인이다.[77] 또한 카자흐스탄의 광활한 지역이 핵실험 장소로 사용되었으며, 노후화된 공장과 광산 시설이 제대로 처리되지 않은 채 방치되어 심각한 환경 문제를 야기하고 있다.[77]

2008년 초에는 비정상적인 한파와 기반 시설 부족, 식량 부족이 겹치면서 2008년 중앙아시아 에너지 위기를 겪기도 했다.[78] 이처럼 중앙아시아 국가들은 공통의 문화적, 역사적 배경을 공유함에도 불구하고, 2019년 기준으로 "세계에서 가장 통합되지 않은 지역 중 하나"로 평가받고 있다.[78]

6. 2. 4. 생태 파괴 문제

소련 시대의 중요한 유산 중 하나는 광범위한 생태 파괴 문제이다. 가장 대표적인 사례는 아랄해의 점진적인 고갈이다. 소련은 멜론, 채소와 같은 전통적인 작물 대신 섬유 공장에 필요한 면화를 대량으로 재배하기 위해 물을 많이 사용하는 관개 농업을 강행했다. 이 과정에서 아랄해로 흘러 들어가는 연간 강물 유입량의 상당 부분을 농업용수로 돌렸고, 그 결과 아랄해는 계속해서 줄어들고 있다. 또한, 카자흐스탄의 광활한 지역이 소련의 핵실험 장소로 사용되었으며, 제대로 관리되지 않고 방치된 낡은 공장과 광산이 많이 남아 있는 것 역시 문제이다.6. 2. 5. 최근 동향

1988년부터 1992년까지 페레스트로이카의 영향으로 중앙아시아의 소비에트 사회주의 공화국들에서는 언론의 자유와 다당제가 잠시 발전하는 '중앙아시아의 봄'을 맞이했다. 그러나 이 시기는 짧았고, 독립 직후 기존의 공산당 지도자들이 빠르게 새로운 국가의 권력을 장악했다.[167][72] 대부분의 중앙아시아 주민들은 소련의 붕괴에 비교적 무관심했는데, 이는 크렘린으로부터의 경제적 지원에 대한 의존도가 높았기 때문이다. 카자흐스탄과 우즈베키스탄 타슈켄트 등지에는 상당한 규모의 러시아계 인구가 거주하고 있었다.[167] 중앙아시아의 독립은 주로 소수의 민족주의 지식인들의 노력과, 비용 부담을 느낀 모스크바의 포기에 의해 이루어졌다.[167]독립 이후 중앙아시아 지역의 정치적 안정은 1992년부터 1997년까지 이어진 타지키스탄 내전을 제외하면 대체로 유지되었다. 2005년 키르기스스탄에서는 튤립 혁명으로 아스카르 아카예프 대통령이 비교적 평화롭게 축출되었으나, 같은 해 우즈베키스탄에서는 안디잔 학살과 같은 폭력 사태가 발생하기도 했다.[167]

경제적으로 중앙아시아는 풍부한 천연자원을 보유하고 있음에도 불구하고, 이를 개발하고 운송할 인프라 부족 문제에 직면했다. 특히 내륙국이라는 지리적 한계와 수십 년간 폐쇄되었던 남쪽 국경 때문에 주요 무역로와 파이프라인이 러시아를 경유하게 되면서, 러시아는 독립 이후에도 이 지역에 강한 영향력을 유지하고 있다.[167] 최근에는 카스피해의 에너지 자원 중요성이 부각되면서 미국의 개입도 증가했다. 미국은 카스피해 지역이 중동 석유에 대한 의존도를 줄여줄 것으로 기대하며[168][73], 바쿠-트빌리시-제이한 파이프라인 건설 지원 등을 통해 영향력 확대를 시도했다. 이는 러시아와 이란을 동시에 견제하려는 정치적 의도를 반영한 것이었다.[171][76] 그러나 일부 분석가들은 미국의 개입이 오히려 러시아의 변화 가능성을 복잡하게 만들 수 있으며, 카스피해 석유와 가스가 페르시아만보다 저렴하고 안전한 대안이 될 것이라는 기대는 과장되었다고 비판하기도 한다.[169][74]

이러한 논란에도 불구하고 아제르바이잔, 카자흐스탄, 투르크메니스탄은 1980년대 후반부터 세계 에너지 시장의 주요 공급원으로 부상하며 막대한 외국인 투자를 유치했고, 국제 에너지 안보의 핵심 요소로 간주되고 있다.[170][75] 러시아와 카자흐스탄은 에너지 협력을 강화하여 2002년 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 누르술탄 나자르바예프 카자흐스탄 대통령이 카스피해 북부의 쿠르망아지, 첸트랄노이, 크발린스코예 등 세 개의 유전 및 가스전 공동 개발에 합의했다.[171][76] 러시아, 카자흐스탄, 아제르바이잔은 카스피해 북부의 법적 지위에 합의했지만, 이란과 투르크메니스탄은 이를 인정하지 않고 있다.[171][76]

독립 이후 튀르키예, 이란, 사우디아라비아, 중국 등 주변 강대국들의 중앙아시아 개입도 활발해졌다. 튀르키예는 범튀르크주의적 연대를 모색하고, 이란은 역사적 관계를 바탕으로 협력을 강화하고 있다.[171] 사우디아라비아는 막대한 자금을 지원하며 이 지역의 이슬람 부흥에 영향을 미쳤는데, 쿠란 보급과 모스크 건설 지원 등이 대표적이다. 타지키스탄에서는 사우디 자금으로 매년 약 500개의 모스크가 세워지기도 했다.[172][77] 중국은 중앙아시아를 미래의 중요 자원 공급처로 보고 상하이협력기구를 통해 영향력을 확대하고 있으며, 인프라 건설 등을 통해 자국 서부 지역과의 연계를 강화하고 있다. 동시에 중국은 중앙아시아 국가들이 자국 내 소수 민족의 분리주의 운동을 지원할 가능성을 경계하고 있다.[172]

사회적으로는 과거 무신론자였던 공산당 지도자들이 이슬람으로 개종하고 소규모 이슬람주의 정당들이 생겨났지만, 급진 이슬람주의의 영향력은 미미하며 사회 전반적으로는 세속적인 성격이 강하게 유지되고 있다. 중앙아시아 5개국 모두 이스라엘과 좋은 관계를 맺고 있으며, 부하라 유대인을 중심으로 한 유대인 공동체가 존재하며 활발한 경제 활동을 이어가고 있다.[172]

한편, 소련 시대의 유산인 심각한 환경 문제도 해결 과제로 남아있다. 특히 아랄해는 면화 재배를 위한 무분별한 관개 농업으로 인해 점차 말라가고 있으며, 카자흐스탄의 광활한 지역은 과거 핵실험 장소로 사용되어 방사능 오염 문제가 남아있다. 노후한 공장과 광산 시설 역시 환경 오염의 원인이 되고 있다.[172]

2008년 초에는 혹한과 기반 시설 노후화, 식량 부족 등이 겹치면서 중앙아시아 전역이 심각한 에너지 위기를 겪었다. 전력과 연료 부족 사태가 발생하여 서방의 원조를 받기도 했다.[173] 2019년 현재까지도 중앙아시아는 공통의 문화적, 역사적 배경에도 불구하고 "세계에서 가장 통합성이 낮은 지역 중 하나"로 평가받고 있다.[173][78]

참조

[1]

서적

Soul of the Sword

The Free Press

2002

[2]

뉴스

US and West need to stand solid behind Kyrgyzstan, Central Asia's only democracy

[3]

백과사전

DelbarjīnELBARJĪN

https://www.iranicao[...]

[4]

논문

Peopling the Tibetan plateau: insights from archaeology

2011

[5]

논문

Genetic evidence of paleolithic colonization and neolithic expansion of modern humans on the tibetan plateau

2013

[6]

뉴스

The Surprisingly Early Settlement of the Tibetan Plateau

https://www.scientif[...]

2017-03-01

[7]

논문

The genome sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia

2014-10-23

[8]

논문

Ancestral Origins and Genetic History of Tibetan Highlanders

2016-09-01

[9]

논문

Populations dynamics in Northern Eurasian forests: a long-term perspective from Northeast Asia

2020

[10]

논문

The genetic history of admixture across inner Eurasia

2019-06

[11]

논문

Ancestry and demography and descendants of Iron Age nomads of the Eurasian Steppe

2017-03-03

[12]

논문

Ancient genomes suggest the eastern Pontic-Caspian steppe as the source of western Iron Age nomads

2018-10-03

[13]

논문

137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes

https://www.nature.c[...]

2018-05

[14]

서적

The Black Sea Flood Question: changes in coastline, climate and human settlement

Springer

2007

[14]

서적

The horse, the wheel, and language : how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world

Princeton University Press

2010

[15]

논문

Beyond the models: Neolithisation in Central Europe

2007

[16]

논문

The first horse herders and the impact of early Bronze Age steppe expansions into Asia

2018-06-29

[17]

논문

The genetic history of admixture across inner Eurasia

2019-06

[18]

논문

Ancient genomic time transect from the Central Asian Steppe unravels the history of the Scythians

2021-03

[19]

논문

137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes

https://www.nature.c[...]

2018-05

[20]

서적

Sogdian Painting: The Pictorial Epic in Oriental Art

University of California Press

1981

[21]

서적

The History of Central Asia

[22]

문서

Herodotus, IV

https://www.perseus.[...]

[23]

백과사전

Central Asia, history of

2002

[24]

기타

2002

[25]

기타

1986

[26]

기타

2007

[27]

기타

1986

[28]

기타

1999

[29]

기타

2006

[30]

기타

1992

[31]

기타

2006

[32]

기타

2002

[33]

기타

2005

[34]

기타

1999

[35]

기타

1992

[36]

harvp

[37]

harvp

[38]

harvp

[39]

harvp

[40]

harvp

[41]

harvp

[42]

harvp

[43]

서적

The Cambridge History of China, Volume 3: Sui and T'ang China Part I

Cambridge University Press

[44]

서적

Military Culture in Imperial China

Harvard University Press

[45]

서적

Sui-Tang China and Its Turko-Mongol Neighbors: Culture, Power, and Connections, 580–800

Oxford University Press

[46]

서적

Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang

https://archive.org/[...]

Columbia University Press

[47]

harvp

[48]

harvp

[49]

Citation

Tibet Past and Present

https://books.google[...]

Motilal Banarsidass

2010-07-17

[50]

Citation

One hundred thousand moons, Volume 1

https://books.google[...]

Brill

2011-07-06

[51]

harvp

[52]

harvp

[53]

harvp

[54]

harvp

[55]

harvp

[56]

Webarchive

A Journey of a Thousand Years

http://www.turks.org[...]

2008-09-13

[57]

journal

India, Russia and the Eighteenth-Century Transformation of the Central Asian Caravan Trade

[58]

Citation

Demographics and Development in Xinjiang after 1949

http://www.eastwestc[...]

East–West Center

2004-05

[59]

서적

Community matters in Xinjiang

[60]

문서

[61]

harvp

[62]

harvp

[63]

harvp

[64]

harvp

[65]

harvp

[66]

harvp

[67]

harvp

[68]

harvp

[69]

harvp

[70]

harvp

[71]

harvp

Manley

2009

[72]

harvp

Soucek

2000

[73]

harvp

Manning

1998

[74]

harvp

Manning

1998

[75]

harvp

Bahgat

2006

[76]

harvp

Bahgat

2006

[77]

서적

Central Asia's New States

[78]

간행물

China’s Belt and Road Initiative through the Lens of Central Asia

https://www.research[...]

Routledge

2019

[79]

서적

中央アジアの歴史

講談社

[80]

웹사이트

中央アジア史とは

https://kotobank.jp/[...]

日本大百科全書 (ニッポニカ)

2022-06-12

[81]

웹사이트

history of Central Asia

https://www.britanni[...]

2022-06-11

[82]

서적

역사

[83]

웹사이트

Central Asia

https://www.britanni[...]

2022-06-11

[84]

문서

테오필락토・시모캇타의 『역사』

[85]

웹사이트

回疆とは

https://kotobank.jp/[...]

2022-06-12

[86]

웹사이트

新疆とは

https://kotobank.jp/[...]

2022-06-12

[87]

뉴스

ソ連時代の中央アジアの人々の暮らし(写真特集)

https://jp.rbth.com/[...]

ロシア・ビヨンド

2020-05-27

[88]

웹사이트

新疆における歴史とその研究状況|新疆研究情報|新疆研究サイト

http://www.kashghar.[...]

2014-12-23

[89]

웹사이트

新疆ウイグル自治区とは

https://kotobank.jp/[...]

2022-06-12

[90]

웹사이트

プロジェクト・ファインディング調査報告書

http://www.adca.or.j[...]

一般社団法人 海外農業開発コンサルタンツ協会

2016-10-04

[91]

웹사이트

情報公開 平成11年度

http://www.adca.or.j[...]

一般社団法人 海外農業開発コンサルタンツ協会

2016-10-04

[92]

문서

Ta'lim Primary 6 Parent and Teacher Guide

Islamic Publications Limited for the Institute of Ismaili Studies London

[93]

저널

National Identity between Tradition and Reflexive Modernisation: The Contradictions of Central Asia

http://www.academia.[...]

[94]

저널

Peopling the Tibetan plateau: insights from archaeology

2011

[95]

저널

Genetic evidence of paleolithic colonization and neolithic expansion of modern humans on the tibetan plateau

2013

[96]

뉴스

The Surprisingly Early Settlement of the Tibetan Plateau

https://www.scientif[...]

Scientific American

2017-03-01

[97]

저널

The genome sequence of a 45,000-year-old modern human from western Siberia

2014-10-23

[98]

저널

Ancestral Origins and Genetic History of Tibetan Highlanders

2016-09-01

[99]

저널

Populations dynamics in Northern Eurasian forests: a long-term perspective from Northeast Asia

2020

[100]

저널

The genetic history of admixture across inner Eurasia

2019-06

[101]

저널

Ancestry and demography and descendants of Iron Age nomads of the Eurasian Steppe

2017-03-03

[102]

저널

Ancient genomes suggest the eastern Pontic-Caspian steppe as the source of western Iron Age nomads

2018-10-03

[103]

저널

137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes

https://www.nature.c[...]

2018-05

[104]

서적

The horse, the wheel, and language : how Bronze-Age riders from the Eurasian steppes shaped the modern world

Princeton University Press

2010

[105]

저널

Beyond the models: Neolithisation in Central Europe

2007

[106]

백과사전

DelbarjīnELBARJĪN

https://www.iranicao[...]

[107]

저널

The first horse herders and the impact of early Bronze Age steppe expansions into Asia

2018-06-29

[108]

저널

The genetic history of admixture across inner Eurasia

2019-06

[109]

저널

Ancient genomic time transect from the Central Asian Steppe unravels the history of the Scythians

2021-03

[110]

저널

137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes

https://www.nature.c[...]

2018-05

[111]

서적

Sogdian Painting: The Pictorial Epic in Oriental Art

null

University of California Press

1981

[112]

서적

The History of Central Asia

[113]

문서

Herodotus, IV

https://www.perseus.[...]

[114]

인용

Central Asia, history of

[115]

harvp

[116]

harvp

[117]

harvp

[118]

harvp

[119]

서적

아틀라스 중앙유라시아사

2016

[120]

웹사이트

실크로드(다큐)-타클라마칸 사막의 니아 유적

https://blog.naver.c[...]

[121]

웹사이트

중앙아시아사- 중앙아시아와 한나라, 타림분지의 국가들

https://timemap.tist[...]

[122]

harvp

[123]

harvp

[124]

harvp

[125]

harvp

[126]

harvp

[127]

harvp

[128]

harvp

[129]

harvp

[130]

harvp

[131]

서적

아틀라스 중앙유라시아사

2016

[132]

harvp

[133]

harvp

[134]

harvp

[135]

harvp

[136]

서적

The Cambridge History of China, Volume 3: Sui and T'ang China Part I

Cambridge University Press

[137]

서적

Military Culture in Imperial China

https://archive.org/[...]

Harvard University Press

[138]

서적

Sui-Tang China and Its Turko-Mongol Neighbors: Culture, Power, and Connections, 580–800

https://archive.org/[...]

Oxford University Press

[139]

서적

Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang

https://archive.org/[...]

Columbia University Press

[140]

harvp

[141]

문헌

[142]

서적

Tibet Past and Present

https://books.google[...]

Motilal Banarsidass

2010-07-17

[143]

서적

One hundred thousand moons, Volume 1

https://books.google[...]

Brill

2011-07-06

[144]

문헌

[145]

문헌

[146]

문헌

[147]

문헌

[148]

문헌

[149]

서적

아틀라스 중앙유라시아사

2016

[150]

웹사이트

A Journey of a Thousand Years

http://www.turks.org[...]

2008-09-13

[151]

서적

아틀라스 중앙유라시아사

2016

[152]

서적

아틀라스 중앙유라시아사

2016

[153]

간행물

Demographics and Development in Xinjiang after 1949

http://www.eastwestc[...]

East–West Center

2004-05

[154]

서적

Community matters in Xinjiang

[155]

문서

Includes only citizens of the PRC. Does not include members of the [[People's Liberation Army]] in active service. Source: 2000年人口普查中国民族人口资料,民族出版社,2003/9

[156]

문헌

[157]

문헌

[158]

문헌

[159]

문헌

[160]

문헌

[161]

문헌

[162]

문헌

[163]

문헌

[164]

문헌

[165]

문헌

[166]

문헌

[167]

문헌

[168]

문헌

[169]

문헌

[170]

문헌

[171]

문헌

[172]

문서

Central Asia's New States

[173]

문서

China’s Belt and Road Initiative through the Lens of Central Asia

https://www.research[...]

Routledge

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com