발해

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

발해는 698년 대조영이 건국한 국가로, 처음에는 진국으로 불리다가 713년 당나라로부터 발해군왕으로 책봉받았고, 762년 정식 왕국으로 승격되면서 발해로 국호를 변경했다. 고구려 유민과 말갈족을 주 구성원으로, 당나라의 문물을 수용하여 해동성국이라 불리며 번성했지만, 926년 거란의 침입으로 멸망했다. 이후 발해 유민들은 고려, 후당 등으로 흩어져 활동했으며, 고구려를 계승했다는 의식을 가지고 있었다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 국호

발해는 698년 대조영이 건국했으며, 당시 국호는 震|진중국어이었다.[11] 국호는 한자로 振|진중국어으로 표기되었는데,[12] 중국어 발음은 震|진중국어과 같았다.[13]

713년, 당나라는 대조영에게 "보하이 현(발해) 군왕(渤海郡王)"이라는 칭호를 주었다.[82] 762년, 당나라는 발해를 정식 왕국으로 승격시켰다.[82][106] 발해의 영토는 보하이 현과 겹치지 않았다. 김유복은 당나라가 713년까지 발해를 말갈(민족명)로 불렀으며, "발해"는 같은 이름의 다른 표기일 가능성이 있다고 보았다.[14] 신당서에 따르면, 발해는 중국으로부터 책봉을 받고 보하이라는 이름을 사용하기 전까지는 말갈이라고 불렸다. 언어학자 칼 하인리히 멩게스와 로이 앤드류 밀러는 발해라는 이름이 만주어 ''butha''("사냥")와 어원적으로 관련된 토착어 이름을 기반으로 했다는 다른 이론을 제기했다.[15]

현대 학계에서는 '''보하이'''(중국어 병음 표기), '''Po-hai'''(중국어 웨이드-자일스 표기), '''발해'''[16] (한국어 맥큐언-라이쇼어 표기) 등의 표기가 사용된다.

2. 1. 초기 국호

698년 대조영이 동모산에서 발해를 건국했을 당시 국호는 '''진국'''(震國 또는 振國)이었다.[238][239] '진' 또는 '진단'이 정확히 무엇을 의미하는지는 알려져 있지 않으나, 삼국유사에 따르면 '진단'은 산스크리트어 '치나스타나(cīnasthāna)'를 소리나는 대로 적은 것으로 '해 뜨는 동쪽 나라'라는 뜻이다.[238]다른 가설로는, '진(振)'과 '진(震)'의 발음이 비슷하므로 대조영이 나라 이름을 정할 때 걸걸중상이 당나라로부터 받았던 진국공(震國公)이라는 칭호를 염두에 두었다는 주장도 있다.[239]

713년 당나라는 진의 통치자에게 "발해(渤海) 군왕(渤海郡王)"이라는 칭호를 내렸고,[82] 762년에는 발해를 정식 왕국으로 승격시켰다.[106] 이후 국호를 발해로 바꾸었다.

북한 학자 장국종은 걸걸중상이 이미 진국이라는 공국을 세웠으나 698년 발해라는 국호를 선포하면서 진국이라는 국호를 함께 포함하고 있다고 주장했다.[240][241] 러시아 학자 A.L.이블리예프는 698년에 진국을 선포했다고 서술한다.[242] 반면 중국 사학자들은 《신당서》의 "말갈이란 명칭을 버리고 발해라 하였다."라는 기록을 근거로 대조영이 거란, 선비, 돌궐 등 여러 북방 민족과 같이 민족의 이름을 국호로 썼을 뿐 진국을 선언한 적이 없다고 주장한다.[243]

2. 2. 발해 국호

698년 대조영이 동모산에서 건국했을 당시 발해의 국호는 '''진국'''(震國 또는 振國)이었다.[238][239] '진' 또는 '진단'이 정확히 무엇을 의미하는지는 알려져 있지 않지만, 삼국유사에 따르면 '진단'은 산스크리트어 '치나스타나(cīnasthāna)'를 음역한 것으로 '해 뜨는 동쪽 나라'라는 뜻이다.[238]713년, 당나라는 진의 통치자에게 "보하이 현(발해) 군왕(渤海郡王)"이라는 칭호를 주었다.[82][106] 이후 발해는 국호를 '발해(渤海)'로 변경하였다.[242] 김육불은 산동의 발해군과 발해 국호를 연관시키면서 발해와 말갈이 음성학적으로 동일음이기 때문에 발해라 명명하였다고 주장하였다.[245] 그러나 조평춘은 말갈이 발해로 와전되었다는 학설을 반박하면서, 발해 국호가 바다에서 유래한 명칭이며 당나라가 자국의 영역을 확장하고자 하는 의도로 발해라는 국호를 사용토록 했다고 주장했다.[246]

발해는 '진국(振國)', '진단(震旦)', 고려(高麗),[232][233] 북국(北國), 말갈(靺鞨),[234][235] 발해말갈(渤海靺鞨),[236] 북적(北狄), 해동성국(海東盛國), 대국(大國, (거란어: mos-i gur, 모싀 구르))[237] 등으로 불리기도 했다.

3. 역사

690년 측천무후 집권 시기, 당나라 영주 도독부 관할하에 있던 거란이 폭동을 일으켰다. 이 혼란을 틈타 말갈족은 지도자 대조영의 지휘 아래 고구려 유민과 함께 당나라의 지배에서 벗어나 동모산(현재 지린성 연변조선족자치주 둔화시)에 도성을 쌓고 '''진국'''(震國)을 세웠다.[120] 대조영은 당나라의 토벌을 막아내며 세력을 확장했고, 713년에 당나라에 조공하여 최흔이 책봉사로 파견되어 “'''발해군왕'''”으로 책봉되었다.[121]

2대 대무예는 인안이라는 독자적인 연호를 사용하여 독립적인 성격을 분명히 했고, 당나라와 대립하여 산둥반도의 등주(현재 산둥성 옌타이시 펑라이구)를 점령하기도 했다. 또한 일본에 사신을 보내 모피[122]와 인삼, 일본의 비단 등을 교역했다.

대무예의 아들 대흠무는 대흥으로 개원하고, 아버지와 달리 당나라와 우호적인 관계를 맺으며 문치정치를 펼쳤다. 당나라에 자주 사절을 파견하고 문화를 적극적으로 받아들였으며, 상경용천부로 천도하고 5경을 정비하는 등 지방 행정 제도를 정비했다.

대흠무 사후 왕위 계승 혼란이 있었으나, 대숭린이 즉위하여 내부를 안정시켰다. 그러나 대숭린 사후 다시 단명하는 왕들이 이어지면서 국력이 약화되었다.

대야발의 4세손 대인수가 즉위하면서 발해는 중흥기를 맞이한다. 안사의 난 이후 혼란스러운 당나라 상황을 틈타 여러 부족을 정복하고 흑수말갈을 영향력 아래 두면서 “해동성국”이라 불리게 되었다.

대인수의 아들 대의진 시대에는 문치정치로 전환하여 당나라와의 관계를 강화하고 문물을 도입했다. 이러한 안정적인 상황은 대건황, 대현석 시대까지 이어졌다.

10세기가 되면서 당나라가 쇠퇴하고, 대위금, 대인선 시대에 권력 투쟁으로 발해의 정치가 불안정해졌다. 결국 요나라의 침략을 받아 926년에 멸망하고, 동단국이 설치되었다. 발해 유민들은 발해 부흥운동을 시도했지만 실패했고, 일부는 고려로 망명했다.[123]

발해의 제도는 거란이 중원화되는 과정에서 참고되었고, 금나라에서는 발해 유민들이 환대받았다. 그러나 발해라는 이름은 동아시아사에서 사라졌다.

3. 1. 건국

696년 5월, 거란 추장 이진충과 손만영이 영주도독 조홰의 폭정에 불만을 품고 봉기하였다. 이 혼란한 틈을 타 고구려 장군 출신인 대조영의 아버지 걸걸중상은 걸사비우와 함께 고구려 유민과 말갈인을 이끌고 영주를 탈출, 만주 동부 지역으로 이동했다. 이동 도중 걸사비우와 걸걸중상이 전사하면서 대조영이 무리를 이끌게 되었다.[247] 대조영은 추격해 오는 당나라 군대를 천문령 전투에서 크게 무찌르고 만주 동부 지방에 남아 있던 고구려 유민과 말갈인을 규합하여 698년 동모산 기슭에 진국(震國)을 건국하였다.[248] 그는 말갈 촌장, 고구려 촌장들에 의해 왕으로 추대되어 진국왕(振國王)이 되었고,[249][250] 천통(天統)이라는 독자적인 연호를 사용하였다.당나라는 발해 건국이 기정사실화되고 돌궐, 거란 등의 압력으로 요하 유역과 만주 일대를 발해에게 정복당하고 안동도호부도 멸망하자 발해를 달래기 위해 705년 책봉을 시도했지만 실패했다.[251]

713년, 당나라는 대조영을 좌효위원외대장군(左驍衛員外大將軍) 발해군왕(渤海郡王)으로 책봉하고 홀한주(忽汗州) 도독의 벼슬을 추가했다.[252][253] 이는 당나라가 발해의 번성에 굴복한 결과였다.[254][255]

3. 2. 안정과 성장

무왕 대무예는 인안(仁安)이라는 연호를 사용하였고, 영토 확장에 힘을 기울여 동북방의 여러 말갈족들을 복속시키고 만주 북부 일대 전체를 장악하였다. 그리고 영토 확장의 편리성과 지방 세력 약화, 즉 왕권 강화를 위해 수도를 중경 현덕부로 옮겼다.[256] 발해는 당나라 지역을 지속적으로 공격하였고 당나라인들은 발해를 두려워하였다.흑수말갈과 당의 연합에 반발한 무왕은 아우 대문예(大門藝)에게 군대를 이끌고 흑수말갈을 공격하도록 하였으나, 대문예는 왕의 명령을 거부하고 당에 망명하였다. 이 때문에 당과 발해는 대문예의 송환 문제를 둘러싼 외교 분쟁을 수차례 일으켰다. 732년 발해는 장군 장문휴에게 수군을 이끌게 하여 산둥(山東)의 등주(登州)를 급습하여 순식간에 점령하였다.[34] 요서의 마도산(馬都山)에서 대문예가 이끄는 당나라 군과 격돌하였다. 737년 무왕이 죽고 문왕 대흠무(大欽茂)가 즉위하여 대흥(大興)과 보력(寶曆)이란 연호를 사용하였다. 문왕 시기에도 영토 확장은 계속되어 동북 방면의 말갈을 복속시켜 그곳에 부(府)를 설치하였다.

일본 기록에 따르면 발해와 일본은 매우 우호적인 관계를 유지했다. 무왕이 727년 발해 최초의 사절단을 일본에 파견했을 때, 사절단은 고인의(Ko Inˇui)와 고체덕(Ko Chedˇok)과 같은 고위 장군을 포함한 24명으로 구성되었다. 무왕은 발해 사절단이 일본에 보낸 300장의 검은색 모피를 우호의 표시이자 일본과의 친선 관계를 증진하려는 의지로 보냈다.[36]

734년, 신라가 발해를 공격했으나 성공하지 못했다. 발해의 야망을 억제하기 위해 당나라는 735년 신라의 요청을 받아들여 대동강(Paegang) 황해도(Hwanghae Province) 지역에 군대를 주둔시켰다.

734~735년, 거란 추장 계투유(Ketuyu)와 그의 투르크 동맹군이 당나라군에게 패배하면서 발해에 대한 전략적 환경이 변하기 시작했다. 또한 5,000명의 거로(Kumo Xi) 기병이 당나라에 항복했다. 거란과 투르크의 패배와 거로의 항복은 발해와 당나라 사이에 형성되었던 완충 지대를 제거했다. 무예는 전략적 변화를 감지하고 당나라와 화해하기로 결정했다. 737년, 발해에 억류되었던 당나라 선원과 민간인들이 본국으로 송환되었다. 738년, 발해 사신이 평화의 상징적 제스처로 당나라의 의례 규범과 왕조 역사를 요청했다. 무예는 얼마 지나지 않아 사망했다.

무예의 아들이자 계승자인 대흠무(Da Qinmao, 재위 737~793)는 당나라와의 화해 노선을 계속했다. 서쪽의 티베트 제국과의 문제로 당나라는 한국(Korea)에서 모든 군대를 철수하고 방어적인 태세를 취해야 했다. 흠무는 아버지가 728년에 신라를 위협하기 위해 일본 조정에 사신을 보낸 것처럼 일본 조정에 사신을 보냄으로써 지정학적 균형을 공고히 했다. 발해는 왕국이 멸망할 때까지 일본과 외교 및 상업적 접촉을 유지했다. 발해는 34차례 사신을 일본에 파견했고, 일본은 13차례 사신을 발해에 파견했다.[37]

발해는 일본과 함께 신라를 공동으로 공격할 계획을 세웠다. 758년 이후 일본은 발해에게 함께 신라를 공격하자고 요청했다. 발해와 일본은 750년대와 760년대에 여러 차례 사신을 교환하며 공격을 계획했다. 신라는 이 계획을 알고 있었을 가능성이 높으며, 762년 발해와의 국경을 따라 6개의 성을 건설하여 대비했다. 일본은 남신라를 침략하기 위한 함대를 준비했지만, 계획은 결실을 맺지 못했다.

755년 안사의 난이 일어나 당나라가 북동부 지역에 대한 통제력을 상실했고, 763년 반란이 종식된 후에도 절도사로 알려진 군벌들이 당나라 제국의 옛 북동부 지역을 통치했다. 762년, 당대종은 공식적으로 발해를 국가로 인정하고 흠무를 왕으로 인정했다. 비록 중국이 그를 왕으로 인정했지만, 발해는 그를 천자(황제)이자 왕으로 자칭했다. 통치자의 배우자도 황후라고 불렸다.[38] 흠무의 통치 기간 동안 신라도라는 신라와의 무역로가 개설되었다. 1980년대 이후 북한에서 발해와 관련된 많은 고고학 유적이 발굴되었는데, 그중 신포시 북청의 요새와 오매리(Omae-ri)의 사찰 유적은 발해와 신라 사이의 무역에 관여했던 곳이다.[39] 문왕은 발해의 수도를 여러 차례 옮겼다. 그는 또한 756년경 현재 중국 흑룡강성 남부의 흥경호 근처에 상경을 영구 수도로 건설하여 자신의 영토 내 여러 민족 부족에 대한 중앙 통치를 안정시키고 강화했으며, 이는 일시적으로 확장되었다. 그는 또한 당나라의 국자감을 본떠 국립 사관인 주자감의 설립을 승인했다.

당나라와 발해의 양국 관계는 더욱 우호적으로 발전했다. 766년부터 779년까지 발해에서 25차례 사절단이 당대종에게 조의를 표했다. 793년 흠무의 통치가 끝날 무렵, 발해 왕족의 왕자들이 자발적으로 당덕종의 궁정에서 호위병으로 근무하고 있었다.

3. 3. 영토 확장과 발전

문왕은 당나라와 친선 관계를 맺으면서 당나라의 선진 문물을 받아들여 내부의 국가 체제를 정비하는 데 주력하였다. 756년 수도를 중경현덕부에서 상경으로 옮겼다.[257] 상경은 만주에 살고 있는 여러 세력의 주된 이동로이자 물자 교류의 중심지였으며, 농사를 짓기에도 수월한 지역이었다. 발해의 수도가 상경으로 옮겨진 이후에는 농업이 급속도로 발전하고 인구도 크게 늘었다. 발해는 당의 문물도 수용하여 3성(三省)과 6부(六部) 제도를 실시하는 한편,[258] 지방에도 경부(京府)·주(州)·현(縣)으로 구성된 3단계의 통치 체계를 갖추었다. 또 상경을 중심으로 주요 교통로를 마련하고, 국내외 각지를 연결하는 대외 무역에 더 힘을 쏟았다. 발해는 문왕 때부터 당나라와 친선 관계를 맺었고, 신라와도 상설 교통로를 개설하여 종래의 대립 관계를 해소시키려고 노력하였다. 동시에 돌궐 및 일본 등과도 친선 관계를 맺으면서 신라와 당나라를 견제하는 정책을 추진하였다. 이러한 발전을 토대로 발해는 대외적으로 국력을 과시하였고, 762년 당나라는 문왕에게 한 등급 높은 관직인 발해국공(渤海國公)을 수여하였다.문왕의 말년에 수도를 일시적으로 동경 용원부(東京龍原府)로 천도하였으나,[259] 5대 성왕(成王) 때 다시 상경 용천부로 천도하였다. 상경 용천부는 당나라 수도인 장안성을 모방하여 정비한 도시였다. 793년 문왕이 죽은 이후 대원의(大元義)·성왕(成王)·강왕(康王)·정왕(定王)·희왕(喜王)·간왕(簡王)이 차례로 왕위를 계승하였으나 지배층의 내분으로 국력이 점점 약화되었다.

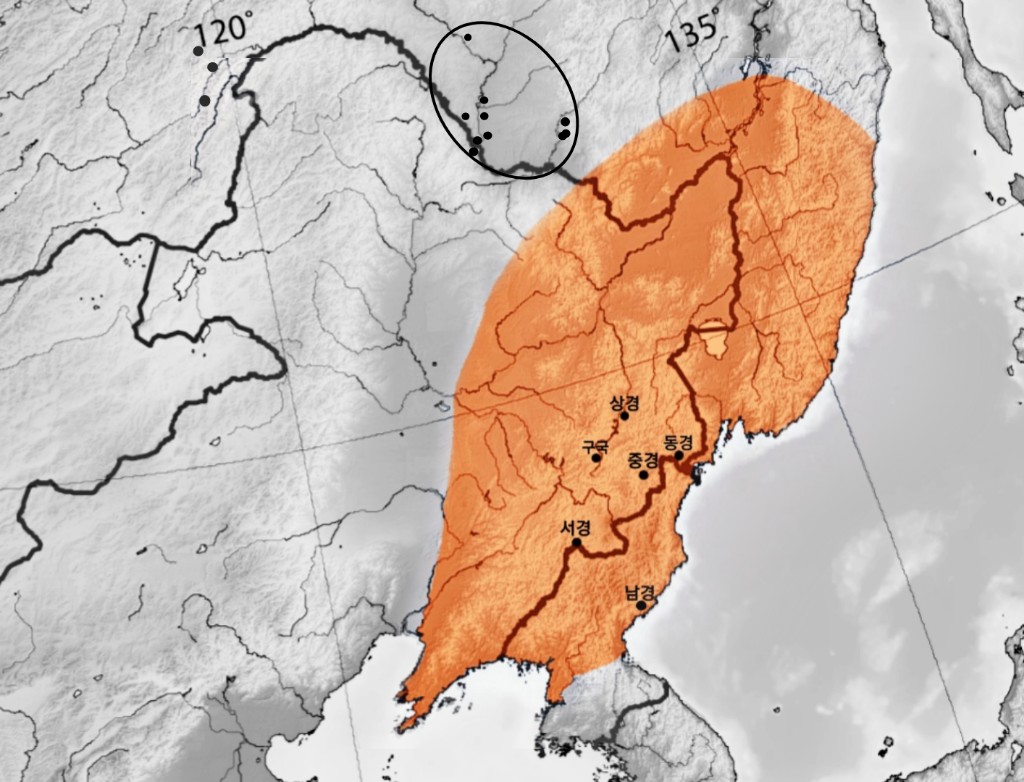

9세기 전반, 대조영의 동생인 대야발(大野渤)의 4대손으로 간왕의 삼종숙(三從叔)인 대인수(大仁秀)가 선왕(宣王)으로 즉위하였다. 그의 치세 동안 당은 발해의 융성함을 일컬어 해동성국(海東盛國)이라 불렀다. 발해는 선왕 시기에 중국 문헌에 따르면 바다 북쪽으로 여러 부족들을 정복하고 흑수말갈을 비롯한 대부분의 말갈족을 복속시켰다. 또 요동 지방에 대한 당의 지배가 약해진 틈을 타서 요하 유역을 기습적으로 점령하고, 그 곳에 목저주(木底州)·현토주(玄兎州)를 설치하여 운영하기도 하였다. 선왕의 대외 정복을 바탕으로 발해는 최대의 영역을 형성하였다. 또한 정치적으로도 5경(京) 15부(府) 62주(州)의 지방 제도가 완비되었다. 부 중에서도 특히 중요한 5개의 부에는 경을 두었는데, 5경은 당시 발해의 정치, 경제, 문화의 중심지였다. 지방의 주 밑에는 여러 현을 두었다.

8세기 전반에서 9세기 후반기에 발해(혹은 속말)말갈이 남만주 지역에서 아무르 유역으로 이주하였고, 이들은 빠르게 아무르 유역을 정복하며, 이후 아무르강 상류를 따라 서아무르 평원의 북서쪽인 실카강까지 진출했다. 비트틱 산 성터, 류잔카 성터, 우스티-쵸르나야 성터 등과 같은 유적이 그러한데, 러시아 학자들은 발해 주민들이 아무르강을 따라 실카강까지의 북서 지역까지 장악한 결과로 파악한다.[260] 말갈 확장에 대한 지역민인 부르호토이 주민(실위)의 저항은 이주민으로 하여금 실카강과 초르나야강의 접근하기 어려운 절벽에 방어용 취락지를 건설하도록 강요하였다.[261]

3. 4. 쇠퇴와 멸망

916년 거란의 야율아보기(耶律阿保機)는 부족을 통일하고 대거란국(大契丹國)을 건국하였다. 918년 거란에 사신을 보내 화친을 도모했으나 실패했다. 이후 발해와 거란은 요충지인 요동(遼東)을 두고 10년간 쟁탈전을 벌였고, 결국 발해가 소모전에서 패했다.[262] 요동을 잃은 발해에서는 고구려인과 동맹 관계였던 말갈(靺鞨)이 이탈하기 시작했다. 발해는 10년간의 공방전으로 요동을 빼앗겼지만, 924년 5월 요동을 공격해 탈환하고 거란인을 포로로 잡았다. 924년 여름을 기점으로 발해에 내부 문제가 발생한 것으로 보인다. 발해가 멸망하기 전부터 남경남해부를 상실하고, 장군 등 관직에 있는 사람들이 고려로 망명하는 등 발해인의 귀화가 있었다.[263]925년 4월 요군은 발해의 신주를 먼저 공격해 요동 방어선으로 군사를 몰리게 했고, 이는 12월까지 계속되었다. 요는 발해가 요동에 방어선을 구축한 틈을 타 발해와의 무역로인 거란도를 통해 기습 공격했고, 926년 1월 3일 부여부(夫餘部)를 3일 만에 함락하였다.

이후 발해의 혼란을 틈탄 요군은 발해에 맞서 노상(老相, '늙은 재상')에게 군사 30,000명(혹은 5,000명)을 주어 저지하게 했으나, 이 결사대조차 맥없이 무너졌다. 926년 1월 9일 상경용천부로 직진하여 함락시켰다.

발해와 요의 전쟁은 20여 년 가까이 진행되었다. 요동 지역을 둘러싼 치열한 전투는 요의 승리로 일단락되었고, 발해는 요동 지역의 전략적 이점을 상실하면서 경제, 군사적으로 큰 타격을 받았다.

비록 발해는 요동 지역을 상실했지만, 아직 요에 충분히 대응할 수 있는 국가였다. 919년 요동을 병합한 요의 침입을 격파하고, 924년 5월 발해가 거란의 요주를 공격해 함락시킨 후 거란인을 포로로 잡아온 것은 발해의 군사력이 건재하다는 것을 의미했다.

당시 국제 정세는 몽골 초원 위구르 제국의 해체, 토번 제국의 붕괴, 중원 당나라의 몰락과 오대십국시대, 한반도가 후삼국으로 분열된 혼란기였다. 이러한 상황에서 대인선(大仁善)은 군사적 대응뿐만 아니라 외교적으로도 요를 적절히 견제하며 주변 국가와 결속을 맺어 요의 침략에 대비했다.

발해의 이러한 내부 상황을 파악한 요는 20여 년간의 전쟁 경험을 통해 발해의 방어 체계를 무력화할 수 있는 전술을 계획했다. 즉, 요동 방어선을 우회해 공격하여 수도를 함락시키는 것이었다. 야율아보기는 926년 1월 17일 발해의 옛 군현에 조서를 내려 회유를 시도했으며, 926년 1월 19일에는 거란 장수 강말달을 성으로 보내 수색하게 했는데, 옛 발해 병사들이 강말달을 살해했다. 926년 1월 20일, 대인선은 남아있는 발해 유민들을 모아 부흥 운동을 펼치려 했으나, 결국 분노한 야율아보기가 다시 상경용천부를 공격해 얼마 뒤 성은 함락되었다.

926년 7월 거란군의 회군 때 대인선과 그의 부인을 포로로 잡아 거란 본토로 끌고 갔다. 야율아보기는 대인선과 그의 부인(발해 왕후)에게 각각 오로고(烏魯古)와 아리지(阿里只)라는 새 이름을 주었다. 이 이름들은 야율아보기와 그의 부인 순흠황후 술률평(述律平)이 발해를 멸망시켰을 때 탔던 말의 이름이라고 한다. 오로고(烏魯古)로 가차된 거란어 '울구'는 마부라는 뜻이라고 하는데, 정말 말의 이름에서 따온 것인지는 확실하지 않다. 어느 쪽이든 '말[馬]'과 관련이 있으며, 모욕감을 주기 위해 지은 이름이라는 점은 변함없다. 이후 대인선은 거란이 정해준 상경임황부(上京臨潢府)의 서쪽에 성을 쌓고 살았다고 한다. 발해 유민들의 저항인 발해 부흥운동은 1116년까지 끈질기게 이어졌으나 모두 실패했다. 후발해, 정안국, 흥료국, 대발해국 등 발해의 후예임을 칭하며 건국한 나라들이 있었으나, 이들은 모두 요나라와 금나라에 병합되었다.

3. 5. 발해 부흥운동과 고려로의 유민 유입

고려는 발해와 '친척의 나라'였지만, '고구려 계승'을 핵심 정체성으로 삼았기 때문에 발해 유민을 자국 아래로 받아들이는 형태로 통합했다. 발해가 멸망하면서 발해와 고려의 외교 관계는 제대로 수립되지 못했다.[41]발해 멸망 후, 발해 유민들은 요나라와 금나라에서 중요한 역할을 했다. 발해 유민들은 요나라와 금나라의 정치, 문학, 사회 등 다양한 분야에서 활동했다. 특히, 요나라의 동경(東京, 현재의 요양)은 이전 발해 영토를 감시하는 기지 역할을 했으며, 10세기 초 도시 주민의 대다수가 발해인들이었다.[69]

발해 왕족과 귀족들은 고려로 망명하여 고려 왕실의 제사를 지내거나 왕씨 성을 하사받는 등 안정적인 지원을 받았다.[41] 이러한 고려의 정책은 발해 유민의 안정적인 정착을 도왔다.

발해 부흥 운동은 여러 차례 일어났지만, 고려는 후백제와의 전쟁, 왕권 불안정, 군사 제도 미비 등의 이유로 적극적으로 지원하지 못했다. 고려는 발해 부흥 운동을 동북아 정세를 불안하게 만드는 요인으로 간주하고, 군사적 지원 대신 유민 포용 정책을 택했다.

요나라가 강대국이었기 때문에 고려가 발해 부흥 운동을 지원하여 성공하기는 어려웠을 것이다. 고려가 거란을 압도할 만한 국력이 있었다면, 요나라와 금나라의 전쟁 시기에 적극적으로 개입했을 가능성이 높다.

발해 멸망 이후, 발해 유민들은 여러 국가에서 활동했다.

만약 발해가 멸망하지 않거나 부흥 운동이 성공했다면, 천리장성 또는 청천강을 기준으로 북쪽에는 발해 후계국, 남쪽에는 고려가 위치하여 남북국 시대가 연장되었을 가능성이 있다.

4. 정치

발해는 건국 초기부터 당나라의 문화와 정치 제도를 적극적으로 수용했고, 당나라도 발해를 "해동성국(海東盛國)"이라 칭하며 발전을 인정했다.[75][9][10] 발해의 관료 제도는 삼사육부를 본떠 만들어졌고, 행정의 공식 문어는 한문이었다.[82]

발해 귀족들은 사신이나 유학생 신분으로 당나라 수도 장안을 정기적으로 방문했으며, 이들 중 다수는 과거 시험에 합격했다.[80] 833년에는 세 명의 유학생이, 924년에는 왕의 조카가 과거 시험에 합격한 기록이 있다.[80] 발해는 당나라의 속국이었지만, 내정과 외교 관계에서 독자적인 길을 걸었으며, 스스로를 제국으로 여기고 일본 등에 독자적으로 사신을 파견했다.[80]

발해는 5경 15부 63현의 지방 행정 제도를 갖추고 있었다.[81] 최초 수도는 동모산(오늘날 중국 길림성 돈화시)이었으나, 이후 중경(길림성 허룽시), 상경 용천부(흑룡강성 닝안시), 동경(길림성 훈춘시) 등으로 여러 차례 천도했다.[82] 이 중 상경은 당나라 수도 장안을 본떠 건설되었는데, 궁궐을 중심으로 사각형 성벽을 두르고 양쪽에 주거 지역을 배치하는 방식이었다. 이러한 수도 배치는 당시 동아시아 다른 국가의 수도에서도 널리 채택되었다.[83][84]

발해는 중앙에서 뻗어나가는 도로 외에도 5경(京)과 옛 고국(舊國) 사이에 도로를 정비했다. 이 중 가장 중요한 도로는 "영주도(營州道)"로, 발해에서 당나라로 향하는 조공사(朝貢使) 등이 사용했다. 영주(營州)(현재의 조양시)는 당나라가 동북지역을 지배하는 요충지였으며, 연군성, 안동도호부(현재의 요양시), 신성(현재의 무순시 부근), 장령부(현재의 화전시 부근의 소밀성)을 거쳐 상경에 이르는 약 1200km의 루트였다. 신라와의 교통에는 “신라도(新羅道)”가, 거란과의 교통에는 “거란도(契丹道)”가 설치되어 있었다.

발해 사회의 계급 제도에 대해서는 논란이 있다. 일부 연구에서는 귀족과 평민 사이에 엄격한 신분 차이가 있었다고 주장하는 반면,[79] 다른 연구에서는 씨족 제도는 있었지만 명확한 계급 구분은 없었고, 씨족장의 지위는 씨족의 세력에 따라 결정되었다고 본다.[79]

발해 지배층은 고구려 유민들이 다수였지만, 말갈족도 상당수 포함되어 있었다. 러시아 역사학자 폴루토프는 고구려 후손들이 정치적 지배력을 가지지 못했고, 지배 체제는 모든 사람에게 동등하게 열려 있었다고 주장한다.[77]

발해 멸망 이후, 발해인들은 다양한 정체성을 가지게 되었다. 일부는 중국 문화에 동화되었고, 일부는 몽골 또는 타타르 문화를 받아들였다. 유흥격(d. 1227)은 발해인이었지만 몽골에 투항하여 칭기즈칸으로부터 몽골식 이름을 하사받고 몽골군을 위해 싸우기도 했다.[69]

4. 1. 중앙 정치 조직

발해의 중앙 정치 조직은 문왕 때 3성 6부[257][258]를 근간으로 편성되었다. 정당성의 장관인 대내상이 국정을 총괄하였고, 그 아래에 있는 좌사정이 충(忠)·인(仁)·의(義) 3부를, 우사정이 지(智)·예(禮)·신(信) 3부를 각각 나누어 관할하는 이원적 통치 체제를 구성하였다. 3성 6부 밑에는 5감(五監)·9시(九侍) 등의 기구를 두었다. 당나라의 제도를 수용하였지만 그 명칭과 운영은 고구려의 전통을 살려서 발해의 독자성을 유지하였다. 이 외에도 관리들의 비리를 감찰하는 중정대, 서적 관리를 맡은 문적원, 중앙의 최고 교육 기관인 주자감 등이 있었다. 관리는 관복을 입을 때 지위에 따라 금어대나 은어대를 착용하였다.[264]4. 2. 지방 조직

발해의 지방 조직은 선왕 때 넓어진 영토를 효율적으로 다스리기 위해 5경 15부 62주로 정비되었다. 전략적 요충지에는 5경(오늘날의 광역시에 해당)을 두었는데, 국도(國都)인 상경[265]과 중경[266], 동경[267], 남경[268], 서경[269]을 가리킨다. 서경과 남경은 통설만 있을 뿐, 아직 위치가 정확하게 밝혀지지 않았다. 최근 북한학계는 동경을 함경북도 청진시 청암구역 부거리로 비정하고 있다.[270]상경은 당나라의 장안성을 본떠 외성[271]과 내성[272]을 쌓고, 시가지를 바둑판처럼 구획하였다. 지방 행정 중심지인 15부에는 도독을 파견하여 지방 행정을 총괄하게 하였다. 부 아래에는 62주를 설치하여 자사를 파견하고, 그 아래 다시 현을 두고 현승을 파견하였다. 지방 행정의 말단인 촌락은 주로 말갈족으로 구성되었으며, 촌장을 통해 간접적으로 지배하였다.[273]

발해의 영역을 파악하는 데에는 발해 유적뿐만 아니라 말갈 유적의 분포 현황도 매우 중요하다. 발해는 말갈 7부 외에도 사모, 군리, 굴열, 막예계, 우루, 월희, 철리 등 북방의 모든 말갈족을 복속시켰다. 《태평환우기》와 《당회요》에는 흑수말갈도 일정 기간 발해에 복속되었다고 기록되어 있다. 흑수말갈의 서쪽과 북쪽, 북동쪽에 위치한 사모, 군리, 굴열이 발해에 복속된 사실은 그 사이에 위치한 흑수 역시 발해에 복속되었을 가능성을 보여준다. 따라서 발해가 말갈족 전체를 복속시켰다는 기록을 고려하면, 말갈 유적이 집중적으로 분포하는 지역들을 발해의 영역으로 볼 수 있다. 말갈 유적은 길림성, 흑룡강성, 연해주, 아무르강 중하류, 제야강 일대 등에서 집중적으로 발견되며, 서쪽으로는 실카강 일대, 동쪽으로는 아무르강 하류의 수추섬까지 발견된다.

고고학적으로 4~7세기까지 동아무르 지역에 존속하던 흑수말갈은 8세기부터 서아무르 지역으로 이동한다. 그 무렵 동아무르 지역에서는 포크로프카 문화가 나이펠드-동인 문화를 대체하게 된다. 따라서 흑수말갈은 원래의 거주 지역을 발해에 정복당한 뒤 서쪽으로 이주하여 명맥을 유지한 것으로 보인다.

포크로프카 문화의 특징적인 과형토기는 연해주 지역의 크라스키노 성터 등 발해 유적에서도 출토되었으며, 포크로프카 문화에서 보이는 철제 손칼, 화살촉, 부싯쇠, 꺾쇠모양 유물, 청동제 띠꾸미개 등도 발해 유적 출토품과 유사하다. 또한 포크로브카 문화에서 유행한 '등을 아래로 하고 다리는 무릎을 접은 상태'의 토광 시신장은 체르냐치노 5 고분군의 토광묘에서도 확인되었고, 이러한 매장 문화가 발해에 포함된 말갈의 전통이었음을 알 수 있다. 이 외에도 코르사코프카 고분군에서 출토된 발해 청동불상 역시 이 지역에 대한 발해의 영향력을 보여준다. 10세기 이전의 포크로프카 문화 양상은 서아무르 지역의 트로이츠코예 문화와 발해 영역 내의 본원적 문화와 양상이 서로 매우 흡사하다.[274]

S.P.네스쩨로프는 아무르강 북쪽으로 제야강과 부레야강 사이 지역에 분포하는 트로이츠코예 문화를 8세기 이후 발해인들 혹은 속말말갈인들이 송화강 유역에서 이동하여 형성한 문화라고 주장했다. 이 경우 트로이츠코예 문화 지역을 발해의 영역에 포함시킬 수 있는지에 대한 문제가 제기될 수 있다. 이 지역에서는 트로이츠코예 문화뿐만 아니라 발해 성립 이후에 해당되는 실위 유적과 서쪽으로 이동한 흑수말갈의 유적이 함께 발견되고 있다.[275] 2018년 6월 23일부터 7월 2일까지 한국전통문화대학교 북방 문화 연구소가 제야강과 부레야강 사이에 있는 서아무르 평원의 유적을 발굴 조사한 결과, 발해 수도였던 상경성이나 발해 유적인 크라스키노 성에서 확인된 토기와 매우 유사한 토기 조각 9점을 찾았다. 따라서 트로이츠코예 지역에 발해인들이 실제로 거주했고, 발해 영역이 서아무르 평원까지 미쳤을 가능성이 높아졌다.[276]

4. 3. 고구려 계승 의식

《속일본기》 기록에 따르면 728년 무왕이 일본으로 보낸 국서에 "고려의 옛 땅을 회복하고 부여의 습속을 가지고 있습니다."라고 적혀 있었다.[277][278] 또한 발해 사신을 고려 사신, 발해악을 고려악이라 표기하였으며, 문왕은 스스로를 '고려국왕 대흠무'라 칭하는 등 고구려를 계승하였음을 일본에 표출했다. 문왕은 일본 사신에게 "이 땅은 고구려의 영토를 회복하고 부여의 유속을 이었으니 너희 일본은 우리를 옛 고구려를 대하듯 하라"라고 호통을 치기도 하였다.이를 근거로 일각에서는 발해가 고구려 기피증에 걸린 당나라와의 마찰을 방지하기 위한 대당 외교용 국호이며 실제 국호는 고려라는 주장을 했다. 하지만 《속일본기》에 기록된 발해, 발해로(渤海路), 발해사(渤海使) 등의 용어는 은폐하여 발해와 고구려의 관계를 단순화한다는 비판을 받았다.[277][278]

재일교포 출신으로 재일한인역사자료관 관장과 와세다대학교 조선문화연구소 소장을 맡고 있으며 한국목간학회 회장을 역임 중인 이성시(李成市)는 중국 동북부에서 흥기했던 여러 민족들과 심지어 금나라마저 왕권의 기원과 정통성을 부여, 고구려에서 찾는 것을 볼 때, 대외적으로 고구려 계승을 표방하는 것이 반드시 혈연적 계승 관계로 연결되는 것은 아니며 정치적 우위를 지키고자 하는 의도로 해석해야 한다고 지적했다.[279]

서울대학교 국사학과 교수인 송기호는 발해가 고구려 계승 의식을 표출한 이유에 대해 정황상 대조영은 말갈족이지만 고구려에 귀속되면서 일정 부분 고구려화 되었고, 걸걸중상을 거치면서 고구려화는 더욱 가속화되어 말갈계 고구려인으로서 고구려 귀속 의식이 나타나 훗날 발해를 운영하는 기지가 되었다고 주장했다.[280]

서강대학교 명예교수인 이종욱은 이성시와 견해를 조금 달리하여 발해에는 고구려인이 많이 살았고 고구려의 전통을 이어받았으며 더욱이 속말말갈인 대조영은 고구려 장군으로 근무한 바 있기에 새로운 왕국을 갖출 정보와 힘이 있었지만, 그러한 발해에 살게 된 고구려인들은 한국·한국인을 형성한 원류에서 멀어진 한국과 연속성이 없는 집단이라고 비판했다.[281]

이 외의 주장 중에는 발해에는 순수 고구려인도 대다수였으며 한민족 문화는 사라진 것이 아닌 타 민족의 문화와 혼합돼 새로운 문화가 생성되었다는 주장과, 고구려는 백제, 신라와 언어가 통했고 발해는 고구려인들과 고구려에 동화된 말갈족들이 주류가 되어 건국되었다는 점, 훗날 신라, 고려로 수많은 발해인들이 이주한 점 등을 바탕으로 한민족의 역사에서 빼놓을 수 없다는 입장 또한 존재한다.

5. 사회 및 주민 구성

발해의 건국자 민족 정체성은 논쟁적이며, 많은 연구자들은 발해 인구가 고구려 유민과 말갈 부족으로 구성되었다고 본다.[90] 현대 한국 학자들은 일반적으로 발해를 한국사의 남북국 시대로 간주하지만, 러시아와 중국 학자들은 이러한 견해를 반박한다.

역사 자료들은 대조영의 민족과 배경에 대해 서로 다른 기록을 제공한다.[88][25][26] 『신당서』는 대조영과 그의 국가를 고구려와 관련된 수말갈로 언급하고,[27] 『구당서』는 대조영의 민족적 배경을 말갈로 명시하면서 "고구려별종(高麗別種)"이라고 덧붙인다.[28] 이 용어는 남북한 역사가들에 의해 "고구려 사람들의 한 갈래"를 의미하는 것으로 해석되지만, 일본과 중국 연구자들은 "고구려와 구별되는" 것으로 해석한다.[29]

727년 또는 728년 일본에 파견된 발해 사신은 발해가 "고구려의 잃어버린 땅을 회복하고 부여의 옛 전통을 계승했다"고 말했다.[106] 최치원에 따르면, 발해 사람들은 말갈이었다. 당나라-신라 연합군과 발해의 전투에서 신라는 발해를 "반역적인 오랑캐"로 묘사했다. 9세기 일본 문헌인 『류주국사』는 발해가 건국될 당시 2,000리에 달했고, 각각 말갈 부족인 마을들로 가득 차 있었다고 말한다.[30]

12세기 초 여진족 지도자 금 태조 아골타는 요나라에 사신을 보내 발해 사람들에게 요나라에 대한 반란을 촉구하며 여진족과 발해의 공통 기원을 호소했다. 그 호소에 따르면, 여진족과 발해 사람들은 모두 7개의 우길 부족에서 내려왔다. 12세기에 김부식이 저술한 『삼국사기』는 발해를 한국 국가로 간주하지 않았다. 13세기 한국 역사와 전설을 모은 『삼국유사』는 대조영을 수말갈 지도자로 묘사한다. 그러나 현재는 사라진 신라 기록을 인용하여 대조영이 고구려 장군 출신이었다는 또 다른 이야기를 전한다.[31]

러시아 학자들은 발해의 민족 구성을 정확하게 결정할 수 없다고 주장하며, 일부는 발해를 만주 역사의 일부로 주장하는 반면, 다른 학자들은 발해가 한국 국가나 중국 지방도 아니었고, 발해와 현대 중국 또는 한국 사이에는 직접적인 연관성이 없다고 믿는다. E. V. Shakunov는 발해 인구에 중앙아시아의 소그드와 토하라와 같은 요소들도 포함되었다고 믿는다.

발해에는 거란족과 에벤키족과 같은 다른 소수 민족을 포함한 다양한 인구가 있었던 것은 분명하다.[32] 고고학적 증거는 발해 문화가 고대 당나라, 한국, 그리고 퉁구스 문화의 혼합이었음을 시사한다.[33]

698년 발해(당시에는 "진"이라 불림) 건국 당시는 동돌궐의 성장기였으며, 발해는 동돌궐의 속국이 되어 통치와 공물 징수 권한을 맡게 되었다. 이후 당과의 관계가 개선되면서 동돌궐과의 관계는 소원해졌다. 734년, 동돌궐은 발해에 사신을 파견하여 협공을 제안했으나, 발해는 이를 거부하고 사신을 당에 넘기는 행동을 함으로써 동돌궐과의 관계 악화는 결정적인 국면에 이르렀다.

5. 1. 지배층의 구성

발해는 다종족 왕국으로 고구려 유민과 다수의 말갈 외에 한족, 거란족, 실위, 위구르족 등 많은 민족으로 구성되어 있었다.[282] 발해 지배층의 족속 구성에 대해서는 여러 학설이 대립하고 있다. 한국에서는 대체적으로 《송막기문》의 기록을 근거로 발해 지배 계층 성씨의 70% 이상이 고구려 계통이라고 추정한다.[283] 특히 조선민주주의인민공화국의 림호성이 발견한 기록에 따르면, 발해인 201명 가운데 33명(16.41%)이 고(高)씨였다.[284]하지만 발해 고씨는 대체로 고구려 귀족 성씨였지만, 말갈인들도 포함되었을 가능성이 있다.[285] 이외에 하씨, 양씨, 오씨, 이씨 등은 고구려계와 한계, 그리고 말갈계가 공유하는 성씨일 가능성이 높다.[286] 왕실을 비롯한 지배층에서 말갈인의 비율이 더 높다는 반론도 존재한다.[287] 이성시는 발해가 고구려 귀족 지배층과 말갈인 피지배층으로 이루어진 이원화된 사회가 아니라, 만주 지역에서 다양한 부족들이 연합한 국가로 보았다. 그는 민족사학에서 고구려와 말갈의 관계를 단순한 지배-피지배 관계로 서술하는 것에 근원적인 문제가 있다고 지적했다.[288]

육정산 고분군의 대형 고분에서는 고구려의 영향이 강하게 나타나지만, 말 뼈와 같은 짐승 뼈가 다수 출토되고 다인장(多人葬)을 보이는 등 말갈적 요소도 함께 나타난다. 제1구역 상부와 제2구역에는 말갈계 토광묘가 포함되어 있고, 화장(火葬) 흔적이나 통형관(筒形罐) 출토도 이곳에 집중되어 나타나는 점으로 보아 말갈적인 요소가 더 강하게 드러난다. 그러나 고분 자료만 가지고 매장자의 혈통을 판단하기는 어렵다. 예를 들어 말갈 혈통을 지닌 고구려인이 고구려 문화 요소만 강조하여 무덤에 나타낼 수도 있기 때문이다.[289]

정혜공주 무덤(M2)은 고임식 천장을 비롯하여 고분 축조 양식에서 고구려 전통을 그대로 반영하고 있고, 내부에 회칠을 하고 벽화를 그린 점도 고구려의 영향일 가능성이 높다. 그러나 일부 출토 유물이나 바닥에 깐 벽돌에서 당나라 문화가 결합된 사실도 확인된다. 진릉(珍陵)으로 추정되는 M6에서도 벽화편과 돌사자상 파편이 출토된 점으로 보아 고구려와 당 문화 요소가 혼재되어 있다. 이들의 주인공이 왕실 인사라는 점을 감안하면, 대씨 일족의 혈통을 고고 자료로 판단하기는 어렵지만, 고구려 문화를 가지면서도 당나라 문화를 체득했던 사실을 짐작할 수 있다. 따라서 발해 최상층부는 기본적으로 고구려 문화를 향유하던 인물들이 주축을 이루면서, 말갈 문화를 지닌 일부 인물들이 포함되었을 것이다.

제1구역 상부에서는 짐승 뼈가 출토되고, 통형관이 확인되며, 다인장과 2차장(二次葬) 현상이 나타나는 등 말갈적인 요소를 더 띠는 것으로 추정된다. 제2구역에는 토광묘가 자리 잡고 있고, 화장 현상이 나타나는 등 순수 말갈적인 양상을 띠고 있다. 그러나 석묘(石墓)로 이행하는 모습이나 기와가 출토된 점에서 고구려 문화도 습합되었음을 확인할 수 있다.

석묘로 축조된 고분들은 고구려 요소를 띠고 있지만, 화장과 다인장 및 2차장 현상이 현저히 나타나고, 통형관 매장 사례도 다수 보이는 것은 말갈적 문화 요소가 증가하고 있음을 보여준다.[290]

결국, 육정산 고분군에서는 고구려와 말갈 문화가 상호 결합된 양상이 주목된다. 신분이 위로 올라갈수록 고구려 문화 요소가 상대적으로 더 많이 확인된다. 송기호는 이러한 고고문화 연구와 문헌연구를 토대로 말갈계 고구려인이나 원(原)고구려인이 발해 상층부를 주도하고 있었고, 그 아래로 내려오면서 말갈인이 좀 더 많은 수를 차지하였던 면모가 도출될 수 있다고 하였다.[291][292]

속말말갈의 중진통형관(重唇筒形罐)은 고구려계 토기에서는 찾아볼 수 없고 속말말갈 유적에서 가장 보편적이고 특징적인 기물이다. 발해 후기에 상경회령부를 비롯한 상층부에서는 소멸되지만, 상경성 부근의 일반 고분에서는 계속 존재하는 양상을 보인다. 이는 발해 상층의 낙후된 토기 공예 기술이 선진적인 토기 제작 기술에 의해 대체되었거나, 발해 건국 당시 말갈인들의 토기 제작 전통이 다른 문화와의 접촉으로 쇠퇴했음을 반영한다고 볼 수 있다.[293]

서강대학교 사학과 명예교수인 이종욱은 자신의 저서 《고구려의 역사》에서 발해에 고구려인들이 많이 살았고, 발해가 고구려의 전통을 이어받았으며, 속말말갈인 대조영이 고구려의 장군으로 있었기에 새로운 왕국을 세울 정보와 힘을 갖출 수 있었던 점을 강조했다. 그러나 발해에 살게 된 고구려인들은 한국인을 형성한 원류에서 떨어져 나간 역사 속의 한국인들로 현대 한국인에게 피를 전해 줄 기회를 잃게 된 집단이라고 일축했다.

프레데릭 W. 모트(Frederick W. Mote)는 발해인들이 본래 수렵과 어업활동을 했는데 발해인들은 정착 생활을 했고, 발해인들의 농경 인구는 정복한 한국인들이나 중국인들로 구성되어 있었다고 했다. 그는 한국인들은 발해라고 부르며 '발해'라는 용어는 많은 역사서에서 나타난다고 하고 한국 문화적 요소는 발해에 지배적인 영향을 끼쳤다고 설명했다.[294]

발해의 성씨는 왕족의 대씨를 포함하여 57성이었다. 발해 성씨의 구조는 왕족 대씨, 중원에서 유입된 한인 호족 우성, 말갈과 일부 고구려 귀족의 우성, 한화된 말갈 평민과 고구려 평민 및 중원에서 유입된 한족 평민의 서성으로 구성되어, 말갈, 고구려, 한족의 성씨로 이루어졌다.[187] 발해인의 성명에는 형용미, 지혜에 대한 기원, 덕성미에 대한 추구, 복록수에 대한 동경, 유학·불교에 대한 존숭이 보이며, 중국의 영향을 받았다.[187]

발해 왕국의 완성은 관제뿐만 아니라 왕도에 거주하는 사람들의 성명까지 당풍화시켰으며, 그 변화는 왕족에서 신하의 상층부, 하층부에서 지방 사회로 스며들었다.[188] 대조영 아버지 걸걸중상은 그 음을 한자로 표기하였으나, 측천무후로부터 진국공에 봉해지면서 “대” 성을 사용하게 되었고, 아들 대조영은 당풍의 성명이 되었다.[188] 그러나 이름만은 말갈의 고유어음을 지키는 경향이 있어, 대무예의 적남은 大都利行|대도리행중국어이라 하였고, 도리행은 말갈의 고유어음이며, 대무예의 대신인 미발계(722년)와 대무예의 동생인 大昌勃价|대창발가중국어(725년) 등은 고유음의 한자 표기 경향이 보인다.[188] 이러한 경향은 왕족을 필두로 하는 사회 상층부뿐만 아니라 수령층에도 보이며, 대수령인 오차지몽(725년)이나 사자 오나달리(730년)는 오라는 말갈에 보이는 한 글자 성이지만, 이름인 차지몽이나 나달리처럼 미음인 몽이나 리를 가진 인물이 말갈 여러 부족의 견당사에 자주 보였던 것처럼 이름에는 아직 고유성을 남겨두었다.[188] 그러나 741년에 발해의 견당사인 실아리가 흑수말갈의 아부리와 함께 입당한 이후로는 고유색이 있는 인명이 견당사 가운데 보이지 않고,[188] 발해인 특유의 성명은 사라지고 당풍의 성명으로 통일된다.[187]

《송막기문》에 보이는 금초의 발해인 사회에 관한 기사에, 옛 왕족인 대씨 외에 유력한 종족으로 고씨, 장씨, 양씨, 두씨, 오씨, 이씨 여섯 종족이 거론된다. 한편, 발해가 존재했던 동시대의 여러 사료에 등장하는 유력 종족의 성씨는 가장 많은 것이 대씨, 다음으로 고씨, 이씨, 왕씨, 오씨, 양씨, 하씨 순이지만, 《송막기문》에 보이는 장씨와 두씨는 발해 시대에는 거의 보이지 않고, 발해 시대에 많은 왕씨는 《송막기문》에 등장하지 않는다.[189] 장씨는 《금사》 장호전에 본성은 고씨이며, 張浩 (金朝)|장호중국어의 증조부인 장패 때 요에 섬기면서 장씨로 개명했다는 기록이 있으며, 금대에 활약한 장씨는 원래 고씨를 칭했으므로, 발해 시대에 장씨가 등장하지 않는 것도 이상하지 않다.[189] 두씨에 대해, 금육복은 《》에서 발해 시대에 비교적 많이 보이는 하씨의 오류일 가능성을 지적하고 있다. 왕씨는 왕정균을 비롯하여 금대에도 유력한 종족으로 존재하지만, 왕정균의 묘지에 그의 조상이 태원왕씨 출신이라고 기록되어 있는 것처럼, 금대에서는 발해인이라기보다는 한인으로 인식되었기 때문에, 《송막기문》이 왕씨를 발해의 유력 종족에 포함시키지 않았을 가능성이 있다.[189] 유력 종족이 중국풍 성명을 가지고 사료에 처음 등장하는 것은 고씨와 이씨가 대무예 시대, 왕씨·오씨·양씨가 대흠무 시대이지만, 대흠무 시대에 발해의 지배 영역이 거의 확정되고, 중국 문화 및 중국의 제도를 도입하여 국가 체제를 정비하면서, 이러한 상황 하에서 지배층은 중국풍의 교양을 갖추는 동시에 중국풍 성명을 사용하게 된다. 같은 시기에 유력 종족 이외에 중국풍 성명을 가진 자는 소수이기 때문에, 유력 종족이 가진 중국풍 성명은 권위의 상징이거나, 당의 귀족 제도에서는 성에 의한 서열이 이루어졌으며, 발해에서도 그것이 의식되었을 가능성이 있다.[189]

6. 경제

발해는 9세기에 사회가 안정되면서 농업, 수공업, 상업이 발달하였다. 귀족들은 대토지를 소유하고 무역을 통해 당나라의 비단, 서적 등을 수입하여 화려한 생활을 하였다.

농업에서는 기후 조건 때문에 콩, 조, 보리, 기장 등을 재배하는 밭농사가 중심이었다. 목축과 수렵도 발달하여 돼지, 말, 소, 양 등을 길렀고, 특히 솔빈부의 말은 주요 수출품이었다. 모피, 녹용, 사향 등도 많이 생산되어 수출되었다. 어업도 발달하여 송어, 문어, 대게, 고래 등 다양한 어종을 잡았다.

수공업은 철, 구리, 금은 등 금속 가공업과 삼베, 명주, 비단 등의 직물업, 도자기업 등 다양한 분야에서 발달하였다. 세금으로는 조세, 공물, 부역 등이 있었다.

발해는 당나라, 신라, 거란, 일본 등과 무역하였다. 사신과 함께 상인들이 동행하여 무역을 했으며, 고비 사막에 서식하는 쌍봉낙타 청동상이 러시아의 발해 유적 크라스키노 성터에서 발견되었다. 또한, 러시아의 노브고르데예프 발해 성터에서는 부하라에서 온 소그드 은화가, 콕샤롭카 성터에서는 위구르 토기가 발견되었다. 신라, 당나라, 일본, 거란, 위구르로 연결되는 다섯 개의 통로를 열고 신라도를 설치하여 신라와의 교역을 하였으며, 그 사이에 39개의 역참을 두었다는 기록과 일본에 담비 가죽을 수출한 일화가 남아있다. 크라스키노 성터에서는 원숭이 조각상과 장보고의 청해진에서 발견된 것과 유사한 편병이 발견되어 장보고 상단과의 교류가 짐작되기도 한다.

6. 1. 상업

발해의 상업은 농업, 수공업, 목축, 수렵 등이 발전하면서 이들 간의 물물 교환을 통해 발달하였다. 발해는 영토상으로 다양한 자연 및 지리적 조건을 가진 광대한 지역을 포괄하여, 생산 부문과 주민 간의 생산물 교환을 촉진하는 국내 상업 발전을 이루었다. 건국 이후 국가 통치 체제가 정비되면서 교통망이 발달하여 국내외 교류를 통한 상업 발전도 이루어졌다.발해 상업의 발달은 발해의 수도였던 상경용천부와 서고성의 도시 구조를 통해 확인할 수 있다. 특히 고구려의 수도였던 평양성의 '전(田)'자형 리방제, 계급 및 신분별 거주지 구분을 그대로 계승하여 건설되었다. 용천부의 외성은 '전(田)'자 모양의 리방제 형태로, 도시 주민들의 주거지와 절터, 시장터, 기타 시설물들이 있었다. 외성 거리는 일반 주민 지역, 중성은 주로 중앙 관청 지역으로 나뉘어 있었다. 용천부는 전조후시(前朝後市)의 원칙으로 설계되었으며, 발해의 수도에도 평양과 마찬가지로 어용 시전 상업과 장거래 상업이 조직되어 있었다.[295]

발해에서는 이전 세기에 비해 농업이 훨씬 광범위하고 발전되었는데, 특히 북부 지역에서 두드러졌다. 조, 보리, 콩, 쌀이 발해의 주요 재배 작물이었다. 쌀, 발효 콩, 자두, 배와 같은 특산품들은 인기가 높았다. 어업과 수렵 또한 발해 사람들의 중요한 생계 수단이었다. 발해는 정교한 철제품과 구리 제품, 비단과 삼베 직물, 그리고 당나라의 영향을 받은 삼채 도자기를 포함한 도자기를 생산하였다.[98] 고래잡이도 이루어졌지만, 대부분 당나라에 공물로 바쳐졌다.[101]

발해는 높은 수준의 장인 기술을 보유하고 돌궐, 나라 시대 일본, 후삼국 시대의 신라, 당나라 등 이웃 국가들과 활발히 교역하였다.[99] 발해는 일본에 많은 사신을 파견했는데, 이들을 渤海使|발해사일본어라고 불렀다. 발해의 모피는 일본으로 수출되었고, 직물 제품과 금, 수은 등 귀금속은 일본에서 수입되었다. 일본에서는 貂|검은담비일본어 (검은담비 또는 다른 족제비류)의 모피가 귀족들 사이에서 인기가 높아 매우 귀중하게 여겨졌다.[100][101] 발해 건축가들은 Краскинское городище|크라스킨스코에 성ru 건설에 일본식 축성 기술과 당시 유행하던 일본 문화를 사용했다.[102] 발해의 음악 작품인 新靺鞨|신막가일본어는 일본 궁중에 보존되었다.[103]

7. 교육

문왕 때 학문 연구 기관인 주자감을 세웠으며, 관리들을 학습시킬 수 있게 서적원이라는 기관을 만들었다. 주자감에서는 귀족 자제에게 유교 경전을 교육하였다. 유학생 중에는 당나라의 빈공과에 급제하는 사람이 나오기도 하였고, 이거정 등은 당에서 유학하고 돌아와 유교 지식인으로 활동하였다. 근래에 발견된 정혜공주 묘지와 정효공주 묘지가 세련된 4·6 변려체로 쓰여 있는 점으로 보아, 발해에서는 한문을 능숙하게 구사하고 있었음을 알 수 있다. 몇 편의 한시가 현재 전하는데, 양태사나 왕효렴의 작품이 유명하다.

발해의 교육 제도는 당나라 제도를 본받은 것으로 추측된다. 일본에 파견된 발해 사신 수행원 중에 크고 작은 여러 녹사관이 있었고, 발해 멸망 후 건국된 동단국에는 박사와 조교가 널리 배치되어 있었던 점으로 미루어 볼 때, 이러한 관직과 유사한 직책이 발해에도 설치되었고, 그것은 당나라 제도와 유사했던 것으로 짐작된다.

또한 상류 계급에서는 여자에 대한 교육도 실시되었다. 이는 정혜공주 묘지와 정효공주 묘지에 “여사(女師)”라는 글자가 있는 것으로 추측된다.

이러한 교육 제도에 의해 양성된 인재는 일부가 당나라에 유학하여 과거에 급제하는 자를 배출하는 등 상당한 교육 수준을 가지고 있었던 것으로 생각된다.

8. 문화

발해의 문화는 고구려, 당나라, 말갈의 문화가 융합된 형태였다. 당나라와 요나라의 역사서에는 발해를 '해동성국'이라 칭하며 발해가 높은 수준의 문화를 향유했음을 시사한다.

정혜공주묘는 굴식 돌방무덤으로 모줄임 천장구조가 고구려 고분과 유사하며, 여기서 출토된 돌사자상은 힘차고 생동감이 넘친다. 정효공주묘에서는 묘지와 벽화가 발견되었다. 이러한 무덤에서 나온 유물들은 발해의 높은 문화 수준을 보여준다.[296]

발해의 지상 건물은 남아있지 않지만, 상경은 당나라 수도 장안을 본떠 설계한 것으로 추정된다. 외성을 쌓고, 남북으로 주작 대로를 내고, 궁궐과 사원을 세웠다. 궁궐 중에는 온돌 장치를 한 것도 발견되었다. 사찰은 높은 단 위에 금당을 짓고 좌우에 건물을 배치하였는데, 이 건물들을 회랑으로 연결하였다.[297]

발해에서 발견되는 절터나 불상은 고구려 양식을 따르는 경우가 많다. 다른 조각상도 고구려의 영향을 받아 소박하면서도 힘찬 모습을 띠고 있었다고 한다.[298] 자기 공예도 발달하여 가볍고 광택이 있는 다양한 종류의 자기가 생산되었으며, 당나라 사람들이 자주 구해갔다고 한다.[298]

발해의 인구는 만주 지역의 고구려 유민과 말갈족으로 구성되었다. 발해 유적지에서는 난방 시설이 설치된 주거지, 기와, 토기 등이 발견되었고, 철제 농기구는 발해 일부 지역에서 농업이 발달했음을 보여준다. 이러한 발견들은 수도 외곽 지역 주민들조차 정착 생활을 했음을 시사한다.

발해 문화는 민족 구성만큼이나 복잡하다. 고고학적 발견에 따르면 발해 문화에는 말갈, 고구려, 투르크, 그리고 당나라 문화의 요소들이 포함되어 있다. 그러나 일본, 중국, 러시아, 한국의 학자들은 각국의 배경 때문에 특정 요소들을 다른 요소들보다 더 강조한다.[72]

한규철은 고구려의 많은 전통이 발해에 이어졌다고 본다. 발해 왕궁의 온돌 시스템 사용이나 고구려 지배층이 사용했던 돌로 쌓은 무덤, 석실, 석관 등이 그 예이다.[73] 일본 역사가 시라토리 구라키치는 발해가 일본에 파견한 사신 중 상당수가 고구려의 전형적인 성씨인 고(高)씨였다는 점을 들어 발해 문화에 고구려의 영향이 컸음을 시사한다.[74]

홍호(1088~1155)는 발해인들을 주로 무예에 능하고 유교적 규범을 따르지 않는 사람들로 묘사한다. 그러나 발해 문화는 이웃 사회에 동화될 정도로 중국 문화와 크게 다르지 않았다. 발해에서는 "중국식" 성씨가 널리 사용되었고, 중국 문인 사회에 통합되는 것을 막는 독특한 문화적 특징은 없었다.

발해 건국 초기 흑수말갈은 독립된 세력을 유지하고 있었다. 발해는 당과의 대립, 주변 부족 지배 강화를 위해 흑수말갈에 회유책을 썼다. 초기 흑수말갈은 돌궐의 지배를 받았지만, 점차 당에 귀속되는 방향으로 전환을 시도했다. 722년 흑수말갈 수장 니속리계가 당에 조견하고 발리주자사에 책봉되자, 대무예는 흑수말갈에 출병했다.

대흠무 즉위 후 당과의 관계가 개선되면서 흑수말갈과의 긴장도 완화되었다. 대인수 시대에는 해북 여러 부족 토벌이 이루어지고 흑수말갈은 발해에 복속되었지만, 발해 통치에 대한 반란이 발생했고, 흑수말갈 중심부에 발해 행정기구를 설치하는 것은 끝내 실현되지 않았다.

발해 말기인 9세기, 흑수말갈은 신라와의 연맹을 모색하는 등 자립의 길을 모색했다. 발해 쇠퇴로 흑수말갈에 대한 통치가 약화되면서, 924년에는 후당에 사절을 보내며 발해의 종속적 지위에서 벗어났다.

발해는 당에 신종하여[156] 여러 차례 사신을 보냈고, 유학생을 보내 문화를 흡수했다. 738년에는 당에 『당례』, 『삼국지』, 『진서』, 『십육국춘추』의 사본을 요청하는 등, 발해는 당 문화에 대한 강한 동경을 가지고 당의 제도를 본뜬 율령 국가 건설을 추진했다[156]. 773년에는 발해 인질이 황제의 곤룡포를 훔치는 사건이 발생하기도 했다[156]. 불교 신앙이 두터웠고, 수도 상경 유적에서는 많은 사찰과 불교 관련 건물이 발견되었다. 이처럼 발해 문화는 당의 영향이 강하지만, 말갈 문화 계승과 고구려 문화의 영향도 엿보이는 독자적인 문화를 만들어냈다.

일본과의 통신도 이루어졌는데, 초기에는 신라·당에 대한 군사적 견제 의미가 강했지만, 후반으로 갈수록 의례적·상업적 의미가 강해졌다. 일본은 발해 사절을 조공으로 인식하고 크게 환대했는데, 재정 부담이 커지면서 후기에는 12년에 한 번으로 횟수 제한을 시행하기도 했다(일본-발해 관계). 이 과정에서 스가와라 미치자네와 발해 사신 간에 한시 응수가 있었다는 기록처럼[157], 일본과의 문화 교류도 활발하게 이루어졌다.

수도 상경 용천부는 중앙에 궁궐, 주위에 성벽을 둘렀으며, 둘레 16km로 평성경과 거의 같은 규모이다[158]. 井上和人은 평성경 조영에 물삿을 사용했다는 견해를 제시했다[158]. 상경 용천부는 오랫동안 중국 장안을 본뜬 것으로 생각되었지만, 평성경 조영은 710년, 수도 상경은 755년이므로, 727년에 처음 일본에 온 발해사가 일본으로부터 도성 건설을 배웠을 가능성이 있다[158].

8. 1. 문자

발해의 언어와 문자에 대한 연구는 부족한 상황이다. 이에 대한 깊은 연구가 필요하며, 온전한 발해 역사의 복원을 위해 소홀히 할 수 없다. 기와에 새겨진 특이한 문자 때문에 이에 대한 관심이 있었고, 최근에는 《발해문자연구(渤海文字硏究)》라는 연구서까지 나왔다.[299]흑룡강성 닝안시의 상경용천부유지(上京龍泉府遺址), 혼춘시 팔달성(八達城)의 동경용원부유지(東京龍原府遺址) 및 화룡시 서쪽 고성(古城)인 중경현덕부유지(中京顯德府遺址)에서 발해 문자가 적힌 기와가 계속 발견되었다. 이 기와들에는 대부분 한자가 쓰여 있었지만, 일부는 한자와 비슷하면서도 다른 부호(符號)가 있었다. 이 부호가 어떤 문자인지에 대해 학자들 사이에 연구가 진행 중이다. 어떤 학자는 일본의 만엽가나(萬葉假名)와 유사하다고 하고, 어떤 학자는 신라의 이두(吏讀)를 채용하여 창제한 독립문자라고 주장한다. 대량의 자료를 분석한 결과, 발해인들이 사용했던 문자는 대부분 정규 한자였으며, 옛스럽게 쓰여진 문자와 간화자(簡化漢字)도 있었다. 또한 일부 독창적인 문자를 만들었으나, 이는 한자를 보충하는 문자였다. 발해 사신의 이름 중 '이라'와 '𬑽'는 발해인들이 독창한 글자이다.[300]

E. V. 샤프꾸노프는 발해인이 적어도 세 종류의 문자를 사용했다고 주장한다. 첫째는 중국 한자로, 정혜공주 묘지와 연해주 니콜라예프카 성터에서 출토된 한자가 새겨진 청동부절이 그 예이다. 둘째는 8~9세기에 위구르에서 사용되었던 돌궐 문자로, 남우수리스크 성터에서 발견된 돌에 새겨진 문자가 그 예이다. 그는 이 룬 문자에서 '수이우빙'(솔빈부)이라는 발해 부의 명칭을 판독했다고 주장한다. 셋째는 발해 상경 유적에서 출토된 기와에 찍힌, 한자나 거란 대자(大字)를 연상시키는 기호들로, 신라 이두에서 힌트를 얻어 발명되었을 가능성이 있다고 한다. 그는 한자는 궁중 귀족과 관료들이, 룬 문자와 제3의 발해 문자는 도시 주민들이 사용했을 것으로 추정한다.[301]

연변대학 최의수는 이것을 거란 문자나 여진 문자와 같은, 한자의 영향을 받은 독자적 문자로 본다.[302] 알렉산더 보빈은 2012년 논문에서 여진 문자가 발해 문자에서 발전했다는 학설을 제기했으나, 여전히 의문점이 있다.[303]

반면, 금 희종의 조칙에 따르면, 발해인에게는 한자를 사용하도록 하였는데,[304] 만약 발해가 멸망 이전에 자기 종족의 문자를 창제하였다면 금나라 초기에도 사용을 허가했어야 했지만 그러지 않았기에, 발해는 문자를 창제하지 않았다는 반론도 있다.[305]

발굴된 비문 자료에 따르면 한자가 발해에서 유일하게 널리 사용된 문자였다.[95] 러시아 연구에 따르면 발해 문자는 한자를 기반으로 하며, 사용된 한자 중 상당수는 오(吳)나라에서만 사용된 것이었다. 그러나 기록은 음운적이었다.[96][97]

8. 2. 종교

도교는 신선사상을 기반으로 자연 발생하여 노장사상, 유교, 불교 그리고 통속적인 여러 신앙 요소들을 받아들여 형성된 종교이다. 금액환단백문결, 해객론 등에서 발해인 이광현을 통해 기록된 도교의 흔적 및 당에 보낸 마노궤는 신선(神仙)한 글을 담는데 사용하였고 불로장생의 명약으로 수은 등을 선물 하였던 점, 노장 경전인 장자를 인용하고 공주의 출생을 무악, 무산신녀, 신선 등으로 표현하며 묘지명을 도교와 관련 있는 고사로 인용하는 등 도교가 성행한 기록들을 찾아볼 수 있다.[72]서양에서는 완전히 무시되었던 네스토리우스교는 그 특유의 끝이 넓게 펼쳐진 독특한 모습의 십자가 석관으로 만든 네스토리우스교의 선교사와 신도들의 무덤이 중앙아시아, 중국에서도 발견되었으며, 발해의 영역이었던 러시아 연해주 아브리코스절터의 십자가 점토판 등이 발견되었다. 경교가 퍼질 수 있었던 까닭은 적극적으로 현지의 문화와 결합하였기 때문에 발해에서도 받아들여졌으며, 경교의 유적은 모두 불교 유적에서 발견되었다는 점에서 알 수 있다.[72]

경교는 기독교의 일파인 네스토리우스교이다. 네스토리우스교란 콘스탄티노플의 주교였던 네스토리우스(368~450)가 주장한 양성설(dyophysitism)을 따르는 종파들을 말한다.[72] 일부 발해인들은 불교를 믿었다.[72]

9. 군사

발해의 군사 조직은 중앙군과 지방군으로 나뉘었다. 중앙군은 10위(衛)로 구성되어 왕궁과 수도의 경비를 맡았다.[306][85] 지방군은 15부(府)의 지방 행정 조직에 따라 편성되었으며, 지방관이 지휘했다.[306][85] 국경의 요충지에는 독립된 부대를 두어 방어했다.[306][85]

발해의 군사 제도 완비 과정은 크게 세 시기로 구분할 수 있다.[306]

'''1. 건국 초기 ~ 10위 설치 이전:''' 고구려의 제도를 바탕으로 군사 제도 기반을 닦는 시기[306]

- 고구려의 유제(遺制)를 따라 군사와 행정을 겸직하는 경우가 많았다.[306]

- 《유취국사》에 따르면, 큰 마을에는 도독(都督), 작은 마을에는 자사(刺史)를 두는 등 지방 행정 장관이 군사 지휘관을 겸했다.[306]

- 긴장 관계가 조성된 지역을 중심으로 군대를 파견했다.[306]

- 고왕과 무왕 시기 지속적인 영토 확장을 통해 강역권이 확정되고, 관제가 개편 및 완비되었다.[306]

- 당, 돌궐, 거란, 흑수말갈, 신라 등 주변 강국과의 관계 악화로 군사적 강화와 정비가 필요했다.[306]

'''2. 10위 설치 시기:''' 중앙 부서와 10위 설치[306]

- 《신당서》 발해전에 기록되어 있다.[306]

- 중앙에 설치된 정당성(政堂省)의 지부(智部)에서 군대를 관리하고, 그 하위 부서인 융부(戎部), 수부(水部) 등에서 실무를 담당했다.[306]

- 좌·우맹분위(左右猛賁衛), 좌·우웅위(左右熊衛), 좌·우비위(左右羆衛), 남좌·우위(南左右衛), 북좌·우위(北左右衛) 등 10위를 설치하고, 각 위에 대장군 1명과 장군 1명을 두었다.[306]

- 10위는 왕실 내외 경비 및 지방 부병(府兵)을 관할했다.[306]

- 1960년 발해 상경 용천부 황성 유지 서남쪽에서 '천문군지인(天門軍之印)'이 발견되어, 10위에 소속된 군대가 황성의 각 성문을 나누어 지켰음을 알 수 있다.[306]

- 《속일본기》에 따르면, 728년에 일본에 온 사신단 가운데 유장군(游將軍), 과의도위(果毅都尉) 덕주(徳周) 등이 포함되어 있어, 당나라 부병제를 본받아 주·현에 부병을 설치했을 것으로 추정된다.[306]

- 건국 초기 일본으로 간 사신들의 관직을 살펴보면, ○○장군, 보국대장군 등 무관직을 지닌 인물들이 중심이었다.[306]

'''3. 왕종우 사행 이후:''' 군사 조직 확대 개편[306]

- 내양왕 왕종우가 발해 사행을 다녀온 이후 발해의 군사 상황을 보고한 시기이다.[306]

- 832년 왕종우가 발해에서 돌아와 당 문종에게 올린 보고에 따르면, 발해에는 좌우신책군(左右神策軍), 좌우삼군(左右三軍), 120사(司)가 있었다.[306]

- 초기 장군직을 지닌 제도에서 좌우 10위로 정비되었다가, 왕종우 사행 시기에는 좌우신책군, 좌우삼군, 120사로 군사 조직이 확대 개편되었다.[306]

- 당나라 제도를 모방하여 위군(衛軍)과 부병(府兵)을 설치했을 것으로 추정된다.[306]

- 발해가 장기적으로 대외 팽창을 통해 강역을 확장하고, 무관 가운데 자사, 낭장, 과의도위, 별장 등이 존재했던 것에 근거하면, 부병제를 실시했을 것이다.[306]

- 《신당서》 발해전에 따르면, 발해 부여부는 거란의 변경에 있어 항상 강병을 설치하여 거란을 방비했다.[306]

발해는 만주와 연해주, 흑룡강과 동해 연안 방면의 말갈족을 정복하며 영토를 넓혔고, 그 과정에서 여러 성을 쌓았다.[306]

발해인은 본래 장정 3명이면 호랑이도 잡을 정도로 용맹함을 숭상하였고, 군인의 수는 초기의 승병 수만에서 점차 후기의 수십만으로 확대되었다.[306] 대무예 통치 시기 발해의 병력은 고구려 30만 대군의 1/3에 이르렀다고 한다.[306]

10. 외교

발해는 건국 초기부터 주변국들과 다양한 외교 관계를 맺으며 성장했다. 신라, 당나라, 일본, 거란, 돌궐, 흑수말갈 등과 때로는 우호적으로, 때로는 대립적으로 관계를 맺으며 동아시아 국제 정세에 영향을 미쳤다.

신라와는 초기 대조영이 사신을 보내 우호 관계를 맺으려 했으나, 무왕 대에 이르러 당과 신라 모두에게 적대적인 관계가 되었다. 문왕 대에 신라도가 개설되면서 관계가 다소 완화되기도 했지만, 당나라가 신라를 통해 발해를 견제하면서 양국은 대립적인 관계로 발전했다.

당나라와는 초기 건국과정에서 적대 관계였으나, 대조영이 당나라에 사신을 보내고 책봉을 받으면서 관계가 정상화되었다. 무왕 대에 흑수말갈 문제로 갈등을 겪기도 했지만, 문왕 대에 다시 관계가 회복되었고, 이후 발해는 적극적으로 당나라의 문화와 제도를 수용했다. 발해는 당나라의 국자감을 본떠 국립 사관인 주자감을 설립하기도 했다.

일본과는 727년 최초로 사신을 파견한 이후 지속적으로 우호 관계를 유지했다. 초기에는 신라를 견제하기 위한 정치적 목적이 강했지만, 점차 문화 교류와 상업(일본도)이 발달했다. 발해는 일본에 사신을 보낼 때 고려(고구려)국왕이라는 호칭을 사용하며 고구려 계승 국가임을 강조했고, 일본 역시 발해를 고구려 계승 국가로 인정했다.

거란과는 발해 건국에 협력하고 마도산 전투에서 연합하는 등 우호적인 관계였다. 선왕때에는 거란도를 통하여 교역이 활발하기도 했다. 그러나 9세기 후반 거란이 세력을 확장하면서 대립 관계로 변했고, 결국 발해는 거란에 의해 925년에 멸망했다.

돌궐과는 고왕이 건국 초 사신을 파견하며 관계를 맺었으나, 무왕 대에 당나라와 돌궐의 관계가 악화되면서 발해와 돌궐의 관계도 단절되었다.

흑수말갈은 문왕 대에 발해에 복속되었으나, 선왕 대에 다시 발해의 영향력에서 벗어나려는 움직임을 보였다. 무왕은 흑수말갈과 당나라의 연합을 우려하여 선제공격을 감행하기도 했다.

발해는 이처럼 주변국들과의 복잡한 외교 관계 속에서 때로는 협력하고 때로는 경쟁하며 성장했지만, 결국 거란의 침입으로 멸망하고 말았다.

10. 1. 신라와의 관계

발해와 신라의 관계는 국제 정세와 신라의 대당 관계에 따라 변화했다. 대조영은 초기에 신라에 사절을 보내 우호 관계를 맺기를 원했고, 신라는 고왕에게 대아찬 직을 수여하며 화답했다.[33] 당시 신라가 나당전쟁의 앙금으로 당나라와 국교가 일시 단절된 상황도 이러한 관계 형성에 영향을 주었다는 견해도 있다. 한편, 신라는 발해가 자국의 영토를 침입하지 않을까 우려하기도 했다.무왕 시기 발해는 당과 신라 모두에게 적대적인 관계였다. 성덕왕은 721년에 국경 지대에 북경장성을 설치했는데, 이는 발해의 공격에 대비한 것이었다.[33] 732년 등주를 공격당한 당나라는 발해에 대한 보복전을 계획하고 신라를 끌어들이려 했다. 신라는 이에 응했지만, 실제 군사적 도움을 주었는지는 불분명하다.[33] 이후 발해가 지속적으로 남하하자 신라는 위기감을 느끼고 734년 단독으로 발해를 공격했다. 이 전투로 양국 관계는 더욱 악화되었다.[33]

그러나 문왕대에 이르러 당과 발해의 국교가 정상화되면서 신라와의 긴장 관계도 점차 완화되었다. 발해와 신라 간 교역을 위한 길인 '신라도'가 개설되어 사신 왕래와 상호 경유가 이루어졌다.[33] 하지만 8세기 이후 당 중심의 동아시아 국제 질서에서 당은 발해에 우호적이지 않았다. 당시 발해는 돌궐, 거란과 연합하여 세력을 확장하고 있었고, 당은 신라를 통해 이를 견제하려 했다. 당은 733년 신라에 발해 공격을 요구하며 성덕왕에게 최고위 관직을 하사하기도 했다.[33] 신라는 이를 명분으로 패강 지역에 군사를 주둔시키고 영토로 인정받았다. 이처럼 당의 등거리 외교에 이용된 신라와의 관계는 점차 양국 간 대립적인 관계로 변질되었고, 무역과 교류에도 불구하고 서로 이질적인 존재로 인식되었다.[33]

734년, 신라는 발해를 공격했으나 성공하지 못했다.[35]

문왕 통치 기간 동안 신라도라는 신라와의 무역로가 개설되었다.[1] 신라도는 발해 용원부 중심부에 위치한 동경에서 시작하여 현재 함경도를 지나 해안을 따라 내려왔다. 발해 남경을 지나는 이 무역로는 신라와의 무역을 위해 개설되었다.[39] 1980년대 이후 북한에서 발해와 관련된 많은 고고학 유적이 발굴되었는데, 그중 신포시 북청의 요새와 오매리의 사찰 유적은 발해와 신라 사이의 무역에 관여했던 곳이다. 이 길은 발해 남경인 북청에서 시작하여 용흥강을 따라 해안을 따라 내려갔으며, 강 건너편에는 신라의 전주 현이 있었다.[39]

발해는 일본과 함께 신라를 공동으로 공격할 계획을 세웠다. 경덕왕은 일본을 두 차례 모욕했다. 753년에 그는 일본 사신들을 오만하게 대했고, 758년에는 그들을 만나는 것을 거부했다. 758년 이후 일본은 발해에게 함께 신라를 공격하자고 요청했다. 발해와 일본은 750년대와 760년대에 여러 차례 사신을 교환하며 공격을 계획했다. 신라는 이 계획을 알고 있었을 가능성이 높으며, 762년 발해와의 국경을 따라 6개의 성을 건설하여 대비했다. 국경 지역은 여러 차례 손바뀜이 있었지만, 신라의 공식 역사에는 손실에 대한 설명이 없고, 북쪽으로 군대를 파견한 날짜만 기록되어 있다. 일본은 남신라를 침략하기 위한 함대를 준비했지만, 계획은 결실을 맺지 못했다.[37]

826년 신라는 발해와의 국경을 강화하기 위해 수만 명의 인력을 동원했다.[37]

10. 2. 당과의 관계

발해와 당나라의 관계는 초기에는 좋지 않았다. 당나라는 발해 건국 초기에 군대를 보내 진압하려 했지만, 계속 패배하면서 발해를 인정하고 외교 관계를 맺게 되었다. 여기에는 당나라가 영주 지역을 되찾고 동북 지역에 대한 영향력을 강화하려는 의도가 있었다. 당나라는 먼저 사신을 보내 대조영을 회유하여 발해 토벌을 공식적으로 철회했고, 대조영은 왕자를 당나라에 보내 화답했다. 당나라는 대조영을 책봉하여 양국 간의 외교 관계를 수립했다. 거란과 돌궐 등이 당나라의 국경 지역을 공격하면서 관계가 나빠지기도 했지만, 713년에 관계가 정상화되었다.[34]이후 무왕(대무예)이 왕위에 올랐고, 흑수말갈이 당나라와 친선 관계를 맺자 무왕은 흑수말갈을 공격하려 했다. 그러나 무왕의 동생 대문예는 당나라와의 전쟁을 우려하여 반대했고, 결국 당나라로 망명했다. 무왕은 당나라에 대문예를 돌려보내라고 요구했지만 거절당했고, 결국 군사적 충돌이 발생했다. 발해는 장문휴를 시켜 당나라의 등주를 공격했고, 대문예를 암살하려 했으나 실패했다. 당나라와 신라의 협공도 실패하고, 신라의 독자적인 공격과 거란의 당나라 복속 등 국제 정세가 발해에 불리하게 돌아가자 무왕은 더 이상 강경책을 펼칠 수 없었다.[34] 736년 당나라와 발해는 서로 표류하고 있는 사신과 포로를 교환하며 화해 분위기를 조성했다. 이후 문왕(대흠무)이 왕위에 오르면서 두 차례 사신을 당나라에 파견하고, 표서피 1000장과 건문어 100구를 바치는 등 관계 회복에 힘썼다. 그 결과 문왕은 당나라의 책봉을 받았고, 양국 관계는 완전히 회복되었다.[34]

대조영이 719년에 사망하자 그의 아들 무왕(대무예)이 왕위를 계승했다. 무예는 즉위 후 당나라의 하사품과 칭호를 받았지만, 아버지에게 고왕(高王)이라는 묘호를 추존하여 독립성을 보였다. 무예는 720년에 자신의 연호를 사용하기 시작했다.[35] 721년, 당나라는 발해에 거란에 대한 군사 지원을 요청했으나 거절당했다.[36] 발해의 영향력을 견제하기 위해 당나라는 722년에 흑수말갈의 추장을 보주(현재 하바롭스크) 태수로 임명했다. 725년에는 안동도호부가 그 지역에 군대를 주둔시킬 것을 제안했다. 이에 당나라 관리들은 유주 총독의 지휘 아래 소규모 부족 지도자들로 구성된 행정부를 파견했다. 무예는 흑수말갈과 당나라가 자신을 공격하려고 모의하고 있다고 판단하여 선제공격을 결정했다. 그는 자신의 동생 대문예에게 흑수말갈을 공격하라고 명령했다. 705년 평화적인 관계가 시작된 이후로 당나라 수도에 인질로 머물렀던 문예는 당나라의 동맹국을 공격하는 의미를 이해하고 있었기에 명령을 따르기를 주저했다. 그는 두 차례에 걸쳐 무예에게 계획을 포기하라고 조언했다.[37]

大門藝중국어는 "고구려가 전성기였을 때 30만 명의 정예병을 보유하고 당나라 조정에 저항하며 중국에 복속되지 않았습니다. 그러나 당나라 군대가 국경에 도착하자마자 고구려는 먼지 속으로 사라졌습니다. 지금 발해의 인구는 고구려보다 몇 배나 적습니다. 그런데도 당나라 조정을 배반하려 합니까? 우리는 그렇게 해서는 안 됩니다."라고 말하며 당나라를 배반하면 안된다고 하였다.

무예는 동생의 말을 무시하고 그의 주저함을 구실 삼아 문예를 지휘관직에서 해임했다. 문예는 당나라로 도망쳤다. 732년, 발해 사신이 당나라 조정에 도착하여 문예의 처형을 요청했다. 이에 당나라는 문예를 중앙아시아로 비밀리에 보낸 후 무예에게 그의 동생이 남중국으로 유배되었다고 알렸다. 그러나 사건의 진상이 새어나가 무예를 격분시켰다. 장문휴가 이끄는 발해 해군이 산둥반도 북쪽 해안의 등주를 공격하여 태수를 살해했다.[34] 더욱이 등주는 동아시아 해상 무역로의 중심지였으며, 신라와 발해 사신들이 당 황제에게 조공을 바치러 올 때 머물던 곳이었다. 따라서 발해의 등주 공격은 단순한 지정학적 보복이 아니라 새롭게 얻은 해상 역량을 과시하고 흑수말갈이 당나라와 무역 관계를 맺는 것을 막아 북방 무역로에서 발해의 지배력을 유지하려는 의도도 있었다. 발해의 등주 공격 성공은 30년 된 국가로서는 놀라운 해상 역량을 보여주는 것으로, 바다를 건널 수 있는 군함과 무역 활동을 수행할 수 있는 상선을 보유하고 있었음을 의미한다.[35]

이 공격에 대한 대응으로 당나라는 신라 성덕왕의 조카이자 당나라 신하였던 김충신에게 신라로 돌아가 발해를 공격하도록 명령했다. 김충신은 황제의 호위무사로 중국에 남아 있겠다고 요청하며 이를 거절했다. 당나라는 그의 대신 신라의 하급 외교관인 김사랑과 당나라 내시를 보냈다. 문예도 유주에서 병사를 모집하기 위해 소환되었다. 한편 발해는 다시 공격하여 현대 산해관 북서쪽의 마두산 마을을 함락하고 당나라 군인 1만 명을 죽였다. 발해군은 요하와 요동반도 연안을 습격하고 약탈했다. 733년, 당나라와 신라 연합군은 발해를 공격하려 했으나 눈보라가 모든 길을 막고 10만 명의 당나라-신라 연합군의 절반을 죽여 침략을 포기하게 만들었다.[38] 무예는 계속해서 동생을 죽이려 했다. 그는 뤄양에 사자를 보내 동생을 암살하려 했다. 문예는 황궁 밖 천진교 근처에서 대낮에 공격을 받았지만 무사히 도망쳤다.[39]

734년, 신라가 발해를 공격했으나 성공하지 못했다. 발해의 야망을 억제하기 위해 당나라는 735년 신라의 요청을 받아들여 대동강 황해도 지역에 군대를 주둔시켰다.[40]

734~735년, 거란 추장 계투유와 그의 투르크 동맹군이 당나라군에게 패배하면서 발해에 대한 전략적 환경이 변하기 시작했다. 또한 5,000명의 거로 기병이 당나라에 항복했다. 거란과 투르크의 패배와 거로의 항복은 발해와 당나라 사이에 형성되었던 완충 지대를 제거했다. 무예는 전략적 변화를 감지하고 당나라와 화해하기로 결정했다. 737년, 발해에 억류되었던 당나라 선원과 민간인들이 본국으로 송환되었다. 738년, 발해 사신이 평화의 상징적 제스처로 당나라의 의례 규범과 왕조 역사를 요청했다. 무예는 얼마 지나지 않아 사망했다.[41]

무예의 아들이자 계승자인 문왕(대흠무)은 당나라와의 화해 노선을 계속했다. 동시에 서쪽의 티베트 제국과의 문제로 당나라는 한반도에서 모든 군대를 철수하고 방어적인 태세를 취해야 했다. 흠무는 아버지가 728년에 신라를 위협하기 위해 일본 조정에 사신을 보낸 것처럼 일본 조정에 사신을 보냄으로써 지정학적 균형을 공고히 했다. 발해는 왕국이 멸망할 때까지 일본과 외교 및 상업적 접촉을 유지했다. 발해는 34차례 사신을 일본에 파견했고, 일본은 13차례 사신을 발해에 파견했다.[42]

755년 안사의 난이 일어나 당나라가 북동부 지역에 대한 통제력을 상실했고, 763년 반란이 종식된 후에도 절도사로 알려진 군벌들이 당나라 제국의 옛 북동부 지역을 통치했다. 762년, 당 대종은 공식적으로 발해를 국가로 인정하고 흠무를 왕으로 인정했다.[43] 비록 중국이 그를 왕으로 인정했지만, 발해는 그를 천자(황제)이자 왕으로 자칭했다. 통치자의 배우자도 황후라고 불렸다.[44] 834년의 기록에 따르면 발해에는 왕과 대왕이 모두 있었다. 흠무의 딸인 정효공주의 묘지명에는 그의 아버지가 "대왕"이었다고 적혀 있다.[1] 흠무의 통치 기간 동안 신라도라는 신라와의 무역로가 개설되었다. 신라 무역로는 발해 용원부 중심부에 위치한 동경에서 시작하여 현재 함경도를 지나 해안을 따라 내려왔다. 발해 남경을 지나는 이 무역로는 신라와의 무역을 위해 개설되었다. 1980년대 이후 조선민주주의인민공화국에서 발해와 관련된 많은 고고학 유적이 발굴되었는데, 그중 신포시 북청의 요새와 오매리의 사찰 유적은 발해와 신라 사이의 무역에 관여했던 곳이다. 이 길은 발해 남경인 북청에서 시작하여 용흥강을 따라 해안을 따라 내려갔으며, 강 건너편에는 신라의 전주 현이 있었다.[45] 문왕은 발해의 수도를 여러 차례 옮겼다. 그는 또한 756년경 현재 중국 헤이룽장성 남부의 흥경호 근처에 상경 용천부를 영구 수도로 건설하여[46] 자신의 영토 내 여러 민족 부족에 대한 중앙 통치를 안정시키고 강화했으며, 이는 일시적으로 확장되었다. 그는 또한 당나라의 국자감을 본떠 국립 사관인 주자감의 설립을 승인했다.

당나라와 발해의 양국 관계는 더욱 우호적으로 발전했다. 766년부터 779년까지 발해에서 25차례 사절단이 당 대종에게 조의를 표했다. 793년 흠무의 통치가 끝날 무렵, 발해 왕족의 왕자들이 자발적으로 당 덕종의 궁정에서 호위병으로 근무하고 있었다. 당나라와의 평화는 발해가 영토를 더욱 확장할 수 있도록 했다. 문왕이 사망한 후, 발해는 왕위 계승 위기를 겪었다. 그 결과 발해는 영토를 잃었고 국경의 말갈 부족들이 반란을 일으켰다. 발해 선왕과 대이진의 통치 기간 모두 말갈 부족의 침입을 받았다.[47] 선왕은 북쪽 아무르강 계곡을 따라 월희말갈과 다른 부족들을 병합했다.[48] 818년에서 820년 사이에 그는 요동과 발해 남쪽 국경의 신라 일부 지역을 침략하기도 했다.[46] 826년 신라는 발해와의 국경을 강화하기 위해 수만 명의 인력을 동원했다.[49] 9세기 중반, 발해는 5경 15부 62현으로 구성된 지방 행정 체제를 완성했다.[47]

건국 이후 발해는 적극적으로 당나라의 문화와 정치 제도를 받아들였고, 당나라 역시 발해를 “해동성국”이라 칭하며 이를 화답했다.[75][9][10] 발해의 관료 제도는 삼사육부를 본떠 만들어졌고, 행정의 공식 문어는 한문이었다.[82] 발해의 귀족들은 사신이나 유학생으로 당나라 수도 장안을 정기적으로 방문했으며, 많은 이들이 과거 시험에 합격했다.[50] 833년에는 세 명의 유학생이, 924년에는 왕의 조카가 기록되어 있다.[51] 발해는 당나라의 속국이었지만, 내정뿐 아니라 외교 관계에서도 독자적인 길을 걸었다. 더 나아가 스스로를 제국으로 여기고, 일본과 같은 이웃 국가에 독자적으로 사신을 파견했다.[52]

10. 3. 일본과의 관계

727년 발해 무왕 때 처음으로 일본에 사신을 파견한 이후, 양국은 지속적으로 교류 관계를 유지하였다. 초기에는 신라를 견제하기 위한 정치적 목적이 강했지만, 이후 문화 교류와 상업(일본도를 통해)이 발달하였다.[308] 하지만 초기에도 정치적 외교뿐만 아니라 경제 및 문화 교류도 활발했으며, 발해뿐만 아니라 일본의 필요에 의해서도 교류가 이루어졌다. 예를 들어, 첫 번째 사절단이었던 고재덕 일행은 담비 가죽 300장을 비롯한 교역 물품을 가져갔고, 일본은 비단수건 10필, 거친 명주 20필, 명주실 100구, 면 200돈을 답례품으로 주었다. 이는 발해 사신이 가져간 모피가 일본 사회에 큰 영향을 미쳤음을 의미한다.[308] 당시 당나라, 신라 등과 대립하던 발해는 일본과의 우호 관계를 통해 이들을 견제하고자 했다.[308] 919년까지 발해는 일본을 총 34차례 방문했고, 일본은 발해를 13차례 방문하여 총 47회에 이르는 교류를 통해 양국 간 긴밀한 관계를 유지했다.[308]발해는 일본에 사신을 보낼 때 고려국왕이라는 호칭을 사용하며 고구려 계승 국가임을 알렸고, 일본 역시 발해를 고구려 계승 국가로 인정하며 견발해사를 파견하였다.[308] 8세기 후반에는 종종 대립 국면이 나타나기도 했는데, 일본 측은 발해에 대해 일본이 주도적 위치에서 외교적 요구를 내세웠고 발해가 이에 순응했다고 주장하지만, 이는 선점적 권리를 역사적으로 입증하기 위한 것일 뿐이라는 의견도 있다.[308] 743년 일본과 신라의 국교 단절 이후 발해와 일본의 관계는 지속적으로 우호적이었으며, 일본은 후지와라 정권 때 신라 침공 계획을 세우고 발해의 협조를 얻기 위해 사신을 더 많이 파견하기도 했다. 발해 멸망 직전까지 양국은 우호 관계를 유지했으며, 이는 발해의 균형 외교책이 거둔 실리이기도 하다.[308]

일본 기록에 따르면 발해와 일본은 매우 우호적인 관계를 유지했다. 727년 무왕이 발해 최초의 사절단을 일본에 파견했을 때, 사절단은 고인의(Ko In ˇui)와 고체덕(Ko Ched ˇok)과 같은 고위 장군을 포함한 24명으로 구성되었다. 무왕은 발해 사절단이 일본에 보낸 300장의 검은색 모피를 우호의 표시이자 일본과의 친선 관계를 증진하려는 의지로 보냈다.[36]

발해 문왕은 728년에 신라를 위협하기 위해 일본 조정에 사신을 보냈는데, 발해는 왕국이 멸망할 때까지 일본과 외교 및 상업적 접촉을 유지했다. 발해는 34차례 사신을 일본에 파견했고, 일본은 13차례 사신을 발해에 파견했다.[37]

발해는 일본과 함께 신라를 공동으로 공격할 계획을 세웠다. 경덕왕은 753년에 일본 사신들을 오만하게 대했고, 758년에는 만나는 것을 거부하며 일본을 두 차례 모욕했다. 758년 이후 일본은 발해에게 함께 신라를 공격하자고 요청했다. 발해와 일본은 750년대와 760년대에 여러 차례 사신을 교환하며 공격을 계획했다. 신라는 이 계획을 알고 있었을 가능성이 높으며, 762년 발해와의 국경을 따라 6개의 성을 건설하여 대비했다. 국경 지역은 여러 차례 손바뀜이 있었지만, 신라의 공식 역사에는 손실에 대한 설명이 없고, 북쪽으로 군대를 파견한 날짜만 기록되어 있다. 일본은 남신라를 침략하기 위한 함대를 준비했지만, 계획은 결실을 맺지 못했다.[38]

일본과의 관계에서 중요한 지위를 차지한 것이 담비이다. 지리적으로 농업은 어려웠고, 발해 왕은 천황에게 호랑이·불곰·표범의 모피와 인삼(인삼)·꿀을 보냈으며, 일본에 온 발해사에게는 특별히 매일 사슴 두 마리가 준비되었는데, 육식을 즐겼던 것으로 보아 발해가 수렵·채집을 기반으로 한 사회였음을 알 수 있다. 발해 왕권은 수령으로부터 얻은 생산물을 일본이나 당과의 무역에 사용하여 필요한 물자를 얻었다.[154] 예를 들어, 비단, 명주, 금단, 수은, 구리, 수정, 수지, 석류석, 호두로 만든 부채 등 발해에서 부족한 제품을 자국 제품과 일본에서 교환하였다.[155]

10. 4. 거란과의 관계

거란은 4세기 후반부터 역사에 등장하여 초기부터 부여, 고구려와 교섭하였다. 발해 건국 당시 거란은 당나라에서 반란을 일으켰는데, 이 틈을 타 대조영이 고구려 유민을 이끌고 동모산에서 발해를 건국했다.[309] 무왕 때는 발해, 돌궐, 거란이 연합해 마도산 전투에서 당군을 격파했다. 선왕 때는 거란도(契丹道)라는 무역로를 통해 양국 간 교역이 활발했다.[309]그러나 9세기 후반, 당나라와 회골이 쇠퇴하고 발해도 내분으로 약화되면서 양국 관계는 악화되었다. 거란은 여진족 등을 정벌하며 세력을 확장했고, 916년 황제에 오른 후에는 중국 진출을 위해 발해를 멸망시키기로 결정한다. 925년 12월, 거란은 발해를 공격하여 멸망시켰다.[309]

1998년 발해 크라스키노 성 우물에서 거란 화병 토기가 출토되어, 거란군이 이곳까지 왔음을 보여준다.[309] 상경성 2호 궁전 기지에서는 거란 사슴무늬 대형 화병 토기가 출토되어, 발해와 요 건국 이전 거란의 교류를 증명한다.[310]

발해 멸망 후, 요나라의 요양은 발해 영토 감시 기지 역할을 했다. 요나라 인구 조사에 따르면 요양의 발해 가구는 약 10만, 인구는 약 50만 명이었다.[70] 1029년, 발해 왕족 후손 대연린이 동경에서 흥료국을 세웠으나 1년 만에 진압되었다.[69] 1114년과 1116년에도 발해 유민들이 반란을 일으켰지만 실패했다.[68]

10. 5. 돌궐과의 관계

돌궐은 6세기 중엽부터 약 2백 년 동안 몽골 초원을 중심으로 활약한 종족인데, 이들은 후에 동과 서로 나뉘게 되고 고구려 및 발해와 관계한 세력은 주로 동돌궐이었다. 발해 고왕은 건국 초 당에게 위협을 받는 상태에서 동돌궐에 사신을 파견하는 등 당시 동아시아의 정세를 이용해 발전의 기틀을 다졌다. 특히 고왕이 건국 전후로 동돌궐에 사신을 파견한 것은 돌궐과의 관계가 매우 의미있는 것으로 추측된다.[1] 발해 제2대 무왕 시기 발해가 당의 등주 등을 공격하면서 발해와 돌궐 사이가 가까워졌지만, 당과 발해 사이가 호전되고 당이 돌궐을 공격하면서 발해와의 관계도 단절되었다.[1]10. 6. 흑수말갈과의 관계

흑수말갈은 오늘날 아무르강 중류 일대의 나이펠드-동인문화로 비정된다. 752년 12월을 마지막으로 흑수말갈은 당나라와의 관계에서 그 이름이 사라졌고, 775년 무렵에는 평로절도사의 관할 범위에서 제외되었는데, 이는 흑수말갈이 발해의 통제 하에 들어갔기 때문으로 보인다.[312] 따라서 불열, 월희, 철리 말갈은 모두 문왕 통치 전반기에 발해에 복속되었고, 흑수말갈 역시 문왕대에 일정 기간 복속되었을 것으로 추정된다.선왕대에 발해는 북쪽으로 여러 부족을 공략하여 군읍을 설치하거나[313] 크게 영토를 넓혔다.[314] 802년에 월희와 우루가, 815년에 흑수말갈이 각각 당나라와 교섭한 사실이 있다.[315] 월희는 선왕 즉위 후에 다시는 당나라와 교섭하지 못하였기 때문에 선왕이 공략한 북쪽의 여러 부족 중에는 월희와 우루도 포함되었을 것이다. 하지만 서아무르 지역의 흑수는 발해에 행정구역이 설치되지 않았고, 10세기 초에 다시 당나라와 교섭을 하였기 때문에 완전히 복속되지는 못하였을 것으로 보인다.[316]

722년 당나라는 흑수말갈의 추장을 보주(현재의 하바롭스크) 태수로 임명하여 발해의 영향력을 견제하려 하였다. 725년에는 안동도호부가 그 지역에 군대를 주둔시킬 것을 제안했다. 이에 당나라 관리들은 유주 총독의 지휘 아래 소규모 부족 지도자들로 구성된 행정부를 파견했다. 무왕은 흑수말갈과 당나라가 자신을 공격하려고 모의하고 있다고 판단하여 선제공격을 결정하고, 동생 대문예에게 흑수말갈을 공격하라고 명령했다. 그러나 당나라의 동맹국 공격을 주저한 대문예는 명령을 따르지 않고 당나라로 도망쳤다.

11. 역사 인식

18세기 유득공의 《발해고》에 따르면, 규장각에서도 발해의 정식 역사서를 찾을 수 없었다. 다만, 진위 논란이 있는 자료 중에는 발해 때 쓰인 것으로 추정되는 역사서들이 있는데, 《규원사화》의 토대가 된 《진역유기(震域遺記)》는 발해 유민들이 고려에 귀화할 때 가지고 왔을 것으로 추측되는 《조대기》를 근거로 쓰였다고 하며, 《단기고사》는 대조영의 동생 대야발이 편찬했다고 서문에 기록되어 있다. 그러나 이 책들은 내용이 시대에 맞지 않는 부분이 많아 한국 사학계에서는 위서로 판단하고 있다.

무왕과 문왕은 일본에 보낸 국서에서 '고구려의 옛 땅을 수복하고, 부여의 전통을 이어받았다(復高麗之舊居 有夫餘遺俗)'고 하였으며, 759년 일본에 조문사를 보내 스스로를 고려국왕이라 칭하였다.[322]

여진족 사람들이 자신의 선조 사적을 기술한 《금사》세기 태조본기가 있는데, 금나라 사람들의 기록 중에서 《실록》에서 나온 것은 비교적 믿을 만하다. 《금사》 본기에는 금의 조상이 말갈(靺鞨)씨이며, 말갈의 본래 호칭은 물길(勿吉)이고, 물길은 옛 숙신(肅愼) 땅이었다고 기록되어 있다. 또한 수나라에서 이들을 말갈이라고 불렀는데, 7부가 모두 같았고, 당나라 초기에 흑수말갈(黑水靺鞨)과 속말말갈(粟末靺鞨)이 있었는데, 속말말갈은 처음에는 고구려에 예속했으며, 성씨는 대씨(大氏)라고 인식했다.[323] 《금사》 고려열전에는 당나라 초엽에 말갈에 속말(粟末)·흑수(黑水) 두 부(部)가 있었는데 모두 고구려에 신속(臣屬)하였고, 당이 고구려를 멸망시키자 속말은 동모산(東牟山)을 차지하고 점점 강대해져서 발해(渤海)라고 불렀는데, 성은 대씨(大氏)라 하였고, 금이 요를 정벌하자 발해가 귀부해왔는데, 대개 그 후예라고 인식했다.[324]

금나라를 건국한 완안 아골타는 "여직(女直)과 발해는 본래 동일한 집안이다."라고 하였다.[325] 이는 여진과 발해가 물길 7부였기 때문이라 하였다. 그러나 이용범은 완안 아골타가 요나라 치하의 발해와의 동족의식을 불러일으키며 협조를 요청한 언급으로 전적으로 신뢰하기는 어렵다고 주장했다.[328]

발해가 멸망한 후 유민들이 몽골 지역으로 이주하여 활동했던 유적이 드러나면서, 몽골에서도 발해사에 대한 관심과 연구가 늘어나고 있다. 2008년 국제학술대회에서 몽골의 오치르(A. Ochir) 교수는 몽골에서 다수의 발해 유적이 발굴되었고, 10세기 이후 발해 문화가 몽골에 큰 영향을 끼쳤다고 밝혔다.[338]

신라 시대 학자 최치원은 신라 국왕의 청원서 형식을 빌려 당나라 황제에게 바친 《사불허북국거상표(謝不許北國居上表)》에서 발해의 원류를 말갈이라 칭하였다.[345]

발해의 역사적 위치는 한국, 중국, 러시아, 일본 학자들 사이에서 논쟁의 대상이다.[104][105]

11. 1. 한국의 인식

고려 태조은 발해를 멸망시킨 거란을 멸시하고 배척하였으며 발해 유이민을 대거 수용하였다. 또한 거란 사신이 보낸 낙타 50마리를 개경 만부교에 묶어 굶겨 죽였다.현존하는 역사서 중 발해를 최초로 언급한 한국 역사서는 김부식의 삼국사기이다. 《삼국사기》는 발해를 말갈의 발해, 발해말갈, 북국(北國) 혹은 북쪽 이민족이라는 뜻의 북적(北狄)으로 표현하며, 본기에 고조선과 발해를 누락시켜 우리 역사로 인식하지 않았다.[292] 이후 충렬왕 때 승려 일연이 지은 삼국유사는 대조영을 고구려의 옛 장수 및 속말말갈의 추장이라 칭하면서 말갈과 발해조에 소속시켜 우리 역사로 인식하였다.[31] 이승휴의 제왕운기는 발해를 고구려 장수 대조영이 건국하였다고 서술하였다.

조선 시대에는 초기에 두 가지 흐름이 하나로 정리되면서 발해사가 배제되어 주변국 역사로 전락하였지만, 이후 점차 인식이 바뀌면서 발해사를 재발견하게 되는 과정을 겪었다.[346][349]

첫째 단계는 1484년에 간행된 《동국통감》의 역사 인식으로, 발해사를 조선사의 일부로 인정하지 않고 단지 신라에 이웃한 역사로 파악하였다. 고려 태조가 거란에 대해 행한 정책을 두고 “거란이 발해에 신의를 저버린 것이 우리와 무슨 상관이 있기에 발해를 위하여 보복을 한다고 하는가”[347]라는 사론을 달아 비판하였다. 이러한 역사 인식은 15~17세기까지 근간을 이루었다.[349]

둘째 단계는 전기와 후기로 나뉜다. 전기에는 고구려 영토를 계승한 나라로 발해를 인식하였으니, 한백겸의 《동국지리지》(1615)가 그 선구였다. 한백겸은 그 원인을 고구려 영토 상실에서 찾았고, 발해가 고구려 영토를 계승한 나라임을 발견하였다. 그 결과 발해가 신라에 부속된 역사가 아니라 고구려에 부속된 역사로 파악되어 발해사가 처음으로 고구려 역사 뒤에 붙여져 설명되었다. 이러한 인식은 허목의 《동사(東事)》(1667), 이익의 《성호사설》(1720년대~1750년대), 안정복의 《동사강목》(1754~1759) 등으로 계승되었다.[349]

그러나 전기에는 발해사가 조선사의 일부인지에 대해서는 여전히 부정적 시각이 많았다. 후기에 들어와 발해가 고구려 영토를 계승하였을 뿐만 아니라 건국자도 고구려 유민이었다는 인식이 등장하면서 발해사를 적극적으로 조선사의 일부로 다루게 되었다. 신경준의 《강계고(疆界考)》(1756)가 그 선구였다. 신경준은 《신라고기》나 최치원의 글을 인용하여 걸사비우는 말갈인이고 걸걸중상은 고구려인이라 하였다.

또 고구려왕을 전왕(前王)이라 표현한 것은 발해가 고구려 계승 국가임을 분명히 했다. 그의 역사 인식은 《동국문헌비고》(1770)의 〈여지고(輿地考)〉를 집필하면서 더욱 구체화되었다. 그는 대조영이 고구려 옛 장수로서 그 유민에서 일어나 전왕의 땅을 모두 회복하였으니, 광세(曠世)의 호걸이라고도 하였다. 이와 같은 신경준의 발해사 인식은 《기년예람(紀年兒覽》(1778), 《청장관전서(靑莊館全書)》, 《연려실기술》(1797), 《대동장고(大東掌攷)》 등으로 이어졌다.[349]

셋째 단계에서는 앞 단계에서 주로 고구려 계승국에 초점을 맞추어 발해사를 인식하던 태도에서 발해를 신라와 대등한 독립국으로 다루거나 발해가 신라보다 우위에 있었다고 인식하게 된다. 이때 두 가지 흐름이 나타나는데, 하나는 삼국이나 신라와 대등하게 세가(世家), 세기(世紀) 등으로 취급하는 경우이고, 다른 하나는 남북국시대를 설정하는 경우이다. 전자는 《동사(東史)》(18세기 후반)에서 출발하였다. 이 책은 비록 완성된 형태는 아니지만 기전체 형식으로 발해사를 서술한 최초의 역사서이다. 삼국 이전 역사는 본기(本紀)로 처리했지만 삼국은 본기에 서술되지 않았으며, 부여, 발해, 가야 역사가 세가로 다루어졌다. 따라서 발해를 신라와 대등한 수준으로 인식하지 않고, 종래와 같이 삼국보다 한 단계 아래인 부여와 가야 등과 동등한 수준으로 이해했던 것으로 추정된다. 더구나 이종휘는 조선 땅이 발해 시기에 최대 판도를 이루었다가 고려 이후 축소되었다고 하면서, 조선이 약한 나라로 전락한 것이 발해 땅을 잃어버렸기 때문이라고 주장하였다. 이에 따라 되찾고자 하는 대상이 고구려에서 발해의 옛 땅으로 바뀌었다. 이는 한백겸, 이익, 신경준 등이 조선이 약한 나라가 된 이유를 고구려 영토 상실 때문으로 보고 발해 건국을 ‘고구려 영토를 잃었다’고 표현했던 것과는 다르다.[349]

이종휘의 발해사 인식은 《동사세가(東史世家)》(1820년대)에서 더욱 강화되어 나타났다. 홍석주는 발해사를 신라, 고구려, 백제 역사와 함께 세가(世家)로 다루어 삼국과 발해를 동등하게 보았다. 《해동역사》(1814)와 《해동역사속(海東繹史續)》(1823)도 이 부류에 속한다. 한치윤은 발해사를 세가(世紀)로 다루어 신라사와 동등하게 취급하였고, 한진서도 〈고금강역도(古今疆域圖)〉에서 삼국과 함께 발해를 대상으로 삼았다. 정약용은 체계적인 역사서를 쓰지 않아 그의 발해사 인식을 정확히 파악하기는 어렵다. 그러나 과거시험에서 발해 땅을 회복해야 한다는 의식을 피력한 바 있다. 그는 《방역고》(1811, 1833)에서 한백겸의 설을 따라 한강을 경계로 북쪽은 고조선-한사군-고구려-발해로, 남쪽은 삼한이 백제, 신라, 가야로 이어진 것으로 파악함으로써 북부와 남부 역사를 거의 동등하게 다루었다.[349]

유득공의 《발해고》(1784)는 “대조영은 고구려인, 발해의 땅은 고구려 땅!”이라고 외치며 고구려 지배를 받았던 대조영에게 고구려 시민권을 주었고 고구려 땅에 대한 소유권을 주장하였다.[348] 또한 《발해고》 서문에서 고려가 발해를 신라와 동등하게 다루어 남북국사를 썼어야 했는데 그렇지 못한 것은 잘못이라고 지적하여 당시로서는 새로운 의식을 담았다. 이러한 의식은 김정호의 《대동지지(大東地志)》(1864년경)로 이어졌다. 김정호는 단군조선에서 고려까지 역사를 다룬 〈방여총지(方輿總志)〉에서 발해사를 독립된 항목으로 다루었으며, 〈발해국〉에서는 삼한-삼국(신라, 가야, 백제)-삼국-남북국으로 이어지는 독특한 고대사 체계를 제시하였다.[349]

일제강점기 독립운동기에는 민족주의가 대두되면서 발해사를 한국사로 정립하기 시작한다. 신채호(1880 ~ 1936)가 신라의 삼국통일을 부정하고 신라와 발해를 독사신론에서 양국된 시대로 보았는가 하면, 장도빈(1888~1963)은 국사에서 양국을 남북국이라 하였고, 권덕규(1890~1950)와 황의돈(1890~1964)도 조선유기에서 양국을 남북조라 하여 한국사에서 발해를 신라와 대등하게 다루었으며, 단군을 강조하는 대종교 계통에서도 발해를 한국사 일부로 보았다. 그러나 당시 한국사의 일반적인 서술은 실증사학적 삼한정통론에 입각해 통일신라론이 중심이 되었다.

해방 후 발해사는 북한이 주도했다. 북한은 1960년대에 만주 지역을 중국과 공동 발굴하며 연구가 활발히 진행되어 상당한 성과를 이루었고, 이를 바탕으로 신라와 발해를 조선사의 양국 시대로 이해했다. 그러나 연구사적으로 볼 때, 북한의 발해사 연구는 1970년대에 침체기를 겪는다. 대한민국에서 발해사는 1980년대부터 수용하기 시작한다. 1980년부터 발해사 연구가 심도 있게 진행되면서 18세기 말 유득공에 의해 탄생한 남북국시대론도 자리 잡게 된다. 내부적으로는 고조된 정치 민주화와 통일을 염원하는 남북 분단 시대론도 영향을 받았고, 외부적으로는 고구려와 발해가 당나라 지방정권이었다는, 즉 고구려가 발해사 중국사 일부라는 이른바 동북공정이 확산되면서 다시 한번 주목받게 되었다. 남북한은 1980년대 말까지 공통적으로 일본 영향을 받아 발해 주민 구성에 대해 지배 계층은 고구려 유민, 피지배 계층은 말갈설이 지배적이었다. 그러나 고고학과 별개로 말갈이란 고구려 변방 유민을 멸시하여 부른 것이었기에 발해는 근본적으로 지배 계층이나 피지배 계층 모두 고구려 유민으로 볼 수 있다는 연구 결과가 나오면서 발해사의 한국사적 의미를 더욱 굳혔고, 북한도 1990년대부터는 발해 피지배층이 말갈이라는 것에 대해 번복하였고 옛 고구려 땅에 있던 사람들은 지배 계층이나 피지배 계층 모두 고구려 유민이라고 주장했다. 남한은 문헌 중심의 정치, 종족, 문화적 연구를 하였고 북한은 고고학 측면에서 고구려 계승성에 대해 집중되었다. 이에 대해 일본 사학계에서는 북한과 남한 사학계가 발해가 한국사인 것에만 집중한다고 지적하기도 했다.

발해 건국자 민족 정체성은 논쟁적이며 분분하다. 많은 중국, 한국, 러시아, 일본 발해 연구자들은 발해 인구가 고구려 유민과 말갈 부족으로 구성되었다고 믿는다. 중국 학자들은 말갈족이 발해의 민족적 다수를 차지한다고 생각하며, 이러한 견해에 대한 주장은 러시아와 서구에서도 긍정적으로 평가된다.[90] 현대 한국 학자들은 일반적으로 발해를 한국 국가이자 남북국 시대의 하나로 간주하지만, 러시아와 중국 학자들은 이러한 견해를 반박하며, 『삼국사기』의 저자인 한국 역사학자 김부식의 입장을 반영한다.[292]

일부 역사가들은 이러한 논쟁을 역사적 증거라기보다는 현대 정치를 반영하는 논쟁으로 본다.

역사 자료들은 대조영의 민족과 배경에 대해 서로 다른 기록을 제공한다.[88][25][26] 공식적인 왕조사서 중 『신당서』는 대조영과 그의 국가를 고구려와 관련된 수말갈(여진족과 후대의 만주족과 관련됨)로 언급한다.[27] 『구당서』 또한 대조영의 민족적 배경을 말갈로 명시하지만 "高麗別種"(''gaoli biezhong'')이라고 덧붙인다.[28] 문자 그대로 ''biezhong''은 "별개의 종류"를 의미한다. 이 용어는 남북한 역사가들에 의해 "고구려 사람들의 한 갈래"를 의미하는 것으로 해석되지만, 일본과 중국 연구자들은 "고구려와 구별되는" 것으로 해석한다.[29] Sloane에 따르면, 당나라 자료들은 발해 인구를 고구려와 말갈 두 가지 범주로 나누었다. 왕족과 상류층은 고구려 유민으로 구성되었고, 발해 인구 대다수는 말갈이었다. 727년 또는 728년 일본에 파견된 발해 사신은 발해가 "고구려의 잃어버린 땅을 회복하고 부여의 옛 전통을 계승했다"고 말했다.[106]

최치원(857년 출생)에 따르면, 발해 사람들은 말갈이었다. 당나라-신라 연합군과 발해 전투에서 신라는 발해를 "반역적인 오랑캐"로 묘사했다. 신라 귀족들은 발해 인구를 말갈족으로만 구성된 것으로 보는 경향이 있었지만, 이는 두 국가 사이의 적대적인 관계로 인해 신라 귀족들이 발해 민족 구성의 고구려 요소를 무시했기 때문일 수 있다. 9세기 일본 문헌인 『류주국사』는 발해가 건국될 당시 2,000리에 달했고, 각각 말갈 부족인 마을들로 가득 차 있었다고 말한다.[30] 발해와의 일본 외교 통신은 발해를 "고구려의 국가"로 인정했다.[106] 12세기 초 여진족 지도자 금 태조 아골타는 요나라에 사신을 보내 발해 사람들에게 요나라에 대한 반란을 촉구하며 여진족과 발해의 공통 기원을 호소했다. 그 호소에 따르면, 여진족과 발해 사람들은 모두 7개의 우길 부족에서 내려왔다. 그러나 Alexander Kim에 따르면, 이것은 발해 인구의 말갈 부분에만 적용될 뿐, 7개의 우길 부족에 포함되지 않은 고구려 사람들에게는 적용되지 않았다.

러시아 학자들은 중국이나 한국 주장을 확인할 수 있는 자료가 없기 때문에 발해 민족 구성을 정확하게 결정할 수 없다고 주장한다. 일부 러시아 학자들은 발해를 만주 역사의 일부로 주장하는 반면, 다른 학자들은 발해가 한국 국가나 중국 지방도 아니었고, 발해와 현대 중국 또는 한국 사이에는 직접적인 연관성이 없다고 믿는다. E. V. Shakunov는 발해 인구는 중앙아시아의 소그드와 토하라와 같은 요소들로도 구성되었다고 믿는다. 840년 위구르 카간국이 멸망한 후 많은 위구르인들이 발해로 피난했지만, 발해 사회에 적응하지 못하고 사회적 불안을 야기했다.

발해에는 거란족과 에벤키족과 같은 다른 소수 민족을 포함한 다양한 인구가 있었던 것은 분명하다.[32] 고고학적 증거는 발해 문화가 고대 당나라 중국, 한국, 그리고 퉁구스 문화의 혼합이었음을 시사한다.[33]

발해의 역사적 위치는 한국, 중국, 러시아, 일본 학자들 사이에서 논쟁의 대상이다.[104][105] 한국 학자들은 발해를 고구려의 계승 국가이자 한국 역사의 남북국 시대의 일부로 본다. 중국 학자들은 발해가 당나라의 지방 행정 기관이었고 모헤족으로 구성되었으며, 당나라와의 밀접한 문화적, 정치적 유대 관계로 인해 중국 역사의 일부라고 주장한다.[106] 러시아의 고고학계는 발해를 주로 모헤족의 국가로 보고 있으며, 일본 학자들은 발해를 속국으로 본다.[1][107][108][109]

11. 2. 중국의 인식

청 초기 문자옥(文字獄)으로 흑룡강 지역에 유배 온 오조건(吳兆騫)·방공건(方拱建)·장진언(張縉彦)·양월(楊越)·장분(張賁) 등을 포함한 많은 유학자의 시야에 상경성이 들어왔고, 이로부터 발해사에 대한 기록이 조금씩 남게 되었다.[329] 이들이 남긴 기록은 발해에 대한 관심보다는 당시 동북 변방[寒地]에 어떻게 이러한 유물들이 남아 있게 되었는가에 대한 것이었다.[330]청대 만주족 정체성에 대한 시도의 정점[331]으로 만주족에게 처음으로 논리정연한 국사를 제공한[332]《흠정만주원류고》(欽定滿洲源流考, ᠮᠠᠨᠵᡠᠰᠠᡳ

ᡩᠠ

ᠰᡝᡴᡳᠶᡝᠨ ᡳ

ᡴᡳᠮᠴᡳᠨ

ᠪᡳᡨᡥᡝ|Hesei Toktobuha Manjusai Da Sekiyen-i Kimcin Bithemnc) 권6 부족 발해에서는 발해는 흑수말갈의 남쪽에 위치하여 말갈(靺鞨)의 속말부(粟末部)였고, 남으로는 백제를 병탄하고, 북으로는 흑수(黑水)를 겸병하여 면적이 5천 리요, 동방에서 가장 큰 나라가 되었다고 인식했다.[333] 따라서 청대에 발해사는《흠정만주원류고》에 나타난 것처럼 중국사가 아닌 만주사였다.[334]

1919년, 발해사 연구가 시작된 이후 현재까지 중국 학계에서는 1,240편의 연구가 이루어졌는데, 그중 고고학 분야가 가장 많고 발해사의 귀속 및 성격에 관한 연구가 뒤를 이었다.[335]

발해사는 청대의 《만주원류고》에서처럼 중국사가 아닌 ‘만주사’였다. 그러나 일제의 만주 침략 이후 발해사가 중국사로 편입되기 시작했다. 역사지리학자이자 역사 전략가로 평가받는 김육불은 일제에 항거하여《동북통사》를 집필하면서 ‘만주’의 존재를 부정하고 그 지역은 오직 중국의 ‘동북’이어야 한다고 주장하였다. 그러나 발해의 자주성이 완전히 부정된 것은 아니었고, 이후의 주민과 지역이 중화인민공화국인이 되었기에 중화인민공화국사의 일부라고 하는 비교적 학문적 입장에 있었다.[336]

중국 학계에서 발해사 연구가 활성화된 계기는 건국 이후 논의되기 시작한 ‘통일적 다민족국가론’의 성립과 관련이 깊다. 발해사 입장에서 보면, 이 두 시기에 종족 및 국가 성격에 관한 성과가 두드러지는데, 이는 중원과 다양한 형태로 관계를 맺는 소수민족들이 건립한 정치체를 ‘지방정권’ 또는 ‘할거정권’이라고 인식하면서, 역사상의 각 민족관계를 ‘중앙과 지방’이라는 구도 속에서 이해했기 때문이다. ‘통일적 다민족국가론’은 발해사를 포함한 소수민족 역사에 대한 근본이론으로, 1949년 논의가 시작된 이후 1980년대에 이르러 확립되었다. 이는 중화인민공화국 수립 직후, 중국의 각 민족들이 스스로를 다민족국가 중국의 일원임을 인정하도록 하고, 과거 대한족주의자(大漢族主義者)들이 주장했던 한족(漢族)만이 중국인이라는 의견을 부정하기 위한 현실적인 필요 때문이었다. 또한, 중국 학계는 하상주단대공정(夏尙周斷代工程), 중국고대문명탐원공정(中國古代文明探源工程), 요하문명론(遼河文明論)과 같은 대형 프로젝트를 통해서 만주지역에서 출현하는 신석기·청동기시대의 문화에 대한 대대적인 발굴 및 연구를 진행하고 있으며, 2007년 4월부터는 제3차 전국문물조사사업을 추진하여 현재는 현지조사 단계에 접어들었다.

중국 학계는 한국 고대사뿐만 아니라 소수민족 역사를 영토적 관념에 기반하여 연구하기 시작했고, 그 결과는 동북공정(東北工程)으로 이어졌다. 이는 단순히 각 왕조대의 영토만이 아니라 그 역사마저도 중국 역사의 한 부분이라는 논리로, 한국 고대사의 정체성을 뒤흔들기에 충분하다. 이러한 대형 프로젝트의 이론적 배경에는 ‘통일적 다민족국가’ 또는 ‘중화대가정주의’ 인식이 있으며, 향후 중국 학계의 연구 경향은 한국사의 기원인 고조선사, 특히 그 문화의 기틀인 신석기· 청동기시대에 대한 역사해석이 주를 이룰 것으로 보인다. 이는 현재의 중국 영토 내에 있는 모든 소수민족은 ‘중화대가정’의 일원이며 그 역사는 중국사의 일부라는 견해로 귀결된다.[337]

발해 건국자의 민족 정체성은 논쟁적이며, 많은 중국, 한국, 러시아, 일본 발해 연구자들은 발해 인구가 고구려 유민과 말갈 부족으로 구성되었다고 본다. 중국 학자들은 말갈족이 발해의 민족적 다수를 차지한다고 생각하며, 이러한 견해는 러시아와 서구에서도 긍정적으로 평가된다.[90] 현대 한국 학자들은 일반적으로 발해를 한국의 국가이자 남북국 시대의 하나로 간주하지만, 러시아와 중국 학자들은 이를 반박하며, 『삼국사기』의 저자인 한국 역사학자 김부식의 입장을 반영한다.

일부 역사가들은 이러한 논쟁을 역사적 증거보다는 현대 정치를 반영하는 것으로 본다.

역사적 자료들은 대조영의 민족과 배경에 대해 서로 다르게 기록하고 있다.[88][25][26] 공식적인 왕조사서 중 『신당서』는 대조영과 그의 국가를 고구려와 관련된 수말갈(여진족과 후대의 만주족과 관련됨)로 언급한다.[27] 『구당서』 또한 대조영의 민족적 배경을 말갈로 명시하지만 "高麗別種"(''gaoli biezhong'')이라고 덧붙인다.[28] 문자 그대로 ''biezhong''은 "별개의 종류"를 의미한다. 이 용어는 남북한 역사가들에 의해 "고구려 사람들의 한 갈래"를 의미하는 것으로 해석되지만, 일본과 중국 연구자들은 "고구려와 구별되는" 것으로 해석한다.[29] Sloane에 따르면, 당나라 자료들은 발해 인구를 고구려와 말갈 두 가지 범주로 나누었다. 왕족과 상류층은 고구려 유민으로 구성되었고, 발해 인구의 대다수는 말갈이었다. 727년 또는 728년 일본에 파견된 발해 사신은 발해가 "고구려의 잃어버린 땅을 회복하고 부여의 옛 전통을 계승했다"고 말했다.[106] 일부는 이러한 분열이 발해의 몰락에 기여한 긴장의 원인이라고 생각한다. 중국 학자들은 한족이 발해 인구의 일부였다고 주장했지만, 고구려와 말갈을 제외하고는 중국, 한국 또는 일본 자료에서 발해 건국과 관련된 다른 집단은 없다.

최치원(857년 출생)에 따르면, 발해 사람들은 말갈이었다. 당나라-신라 연합군과 발해의 전투에서 신라는 발해를 "반역적인 오랑캐"로 묘사했다. 신라 귀족들은 발해 인구를 말갈족으로만 구성된 것으로 보는 경향이 있었지만, 이는 두 국가 사이의 적대적인 관계로 인해 신라 귀족들이 발해 민족 구성의 고구려 요소를 무시했기 때문일 수 있다. 9세기 일본 문헌인 『류주국사』는 발해가 건국될 당시 2,000리에 달했고, 각각 말갈 부족인 마을들로 가득 차 있었다고 말한다.[30] 발해와의 일본 외교 통신은 발해를 "고구려의 국가"로 인정했다.[106] 12세기 초 여진족 지도자 금 태조 아골타는 요나라에 사신을 보내 발해 사람들에게 요나라에 대한 반란을 촉구하며 여진족과 발해의 공통 기원을 호소했다. 그 호소에 따르면, 여진족과 발해 사람들은 모두 7개의 우길 부족에서 내려왔다. 그러나 Alexander Kim에 따르면, 이것은 발해 인구의 말갈 부분에만 적용될 뿐, 7개의 우길 부족에 포함되지 않은 고구려 사람들에게는 적용되지 않았다. 12세기에 김부식이 저술한 『삼국사기』는 발해를 한국 국가로 간주하지 않았다. 13세기 한국 역사와 전설을 모은 『삼국유사』는 대조영을 수말갈 지도자로 묘사한다. 그러나 현재는 사라진 신라 기록을 인용하여 대조영이 고구려 장군 출신이었다는 또 다른 이야기를 전한다.[31] 김은 고구려가 668년에 멸망했고 대조영이 719년에 사망했기 때문에 젊은 남성이 장군의 계급을 받을 수 없었기 때문에 이것은 있을 수 없는 일이라고 생각한다.

러시아 학자들은 중국이나 한국의 주장을 확인할 수 있는 자료가 없기 때문에 발해의 민족 구성을 정확하게 결정할 수 없다고 주장한다. 일부 러시아 학자들은 발해를 만주 역사의 일부로 주장하는 반면, 다른 학자들은 발해가 한국 국가나 중국 지방도 아니었고, 발해와 현대 중국 또는 한국 사이에는 직접적인 연관성이 없다고 믿는다. E. V. Shakunov는 발해 인구는 중앙아시아의 소그드와 토하라와 같은 요소들로도 구성되었다고 믿는다. 840년 위구르 카간국이 멸망한 후 많은 위구르인들이 발해로 피난했지만, 발해 사회에 적응하지 못하고 사회적 불안을 야기했다.

발해에는 거란족과 에벤키족과 같은 다른 소수 민족을 포함한 다양한 인구가 있었던 것은 분명하다.[32] 고고학적 증거는 발해 문화가 고대 당나라 중국, 한국, 그리고 퉁구스 문화의 혼합이었음을 시사한다.[33]

11. 3. 러시아의 인식

1860년, 베이징 조약으로 연해주가 러시아 영토로 넘어간 뒤 현대 러시아의 발해사 전공자들은 모두 말갈족이 발해를 건국하였고, 곧 러시아 극동 역사의 일부로 파악하고 있다. 대표적으로 발해와 여진 시대 전문가인 E. V. 샤프꾸노프는 지금의 나나이족, 울치족, 우데게족, 오로치족, 만주족 그리고 일부 니브흐족의 역사가 발해와 이에 선행한 말갈의 역사와 뗄 수 없는 관계에 있는 것으로 파악하고 있고,[343] 러시아의 발해학계는 발해가 당나라의 지방정권이 아닌 말갈이 사회 경제적으로 발전하면서 이룩한 독립 주권국가였다고 주장한다.[344]1852년에는 V. 고르스키가 〈만주 왕조의 시작과 첫 번째 일들〉이라는 논문에서 발해에 대해 언급하였고, 발해 왕국 시기를 ‘만주 역사의 황금시대’로 생각하였다.[342]

11. 4. 일본의 인식

일본 학계에서는 1945년을 기점으로 발해사 연구를 전·후기로 구분한다. 19세기 후반, 근대 역사학 태동과 함께 황국사관에 입각한 국사 체계화가 진행되었는데, 1892년 하야시 다이쓰케(林泰輔)는 《조선사(朝鮮史)》에서 '신라의 통일'을 강조하며 발해를 한국사에서 배제했다.[350] 조선총독부 산하 조선사편수회는 한국사를 일본사에 편입시키려 했고, 발해사를 중국사로 간주하여 언급하지 않았다.[351]그러나 나카 미치요(那珂通世)는 발해사를 만주사로 보고 일본을 종주국으로 규정하여, 대동아공영권 구상 속에 식민사관으로 역사를 왜곡하려 했다.[352] 이는 러일전쟁 이후 일본의 만주, 조선 침략 정당화를 위한 것이었다. 이나바 이와키치(稻葉岩吉)는 만선사(滿鮮史) 인식을 통해 조선의 정체성을 강조하고 일본의 대륙 침략을 옹호했다.[353] 1931년 만주사변 이후, 신라의 삼국통일을 중심으로 발해를 부수적 존재로 보는 인식이 나타났다.[354] 시라토리 구라키치(白鳥庫吉)는 발해가 고구려 유민에 의해 건국되었다고 주장하여 처음으로 발해사를 한국사 체계 내에 넣었다.[355]

이후 조선사편수회의 《조선의 역사(朝鮮の歷史)》에서 '통일신라와 발해'가 하나의 장으로 설정되었지만,[356] 이는 일본 학계의 일반적인 견해는 아니었다.[357] 1970년년대 남북국시대론이 일본 학계에 소개되며 큰 반향을 일으켰고, 발해사 귀속 문제에 대한 관심이 높아졌다. 현재 일본에서는 발해 건국의 주체 민족을 속말말갈 또는 백산말갈로 보지만, 대세는 퉁구스족 말갈인 국가라고 생각한다.[358][359]

발해의 건국자 민족 정체성은 논쟁적이다. 많은 연구자들은 발해 인구가 고구려 유민과 말갈 부족으로 구성되었다고 믿는다. 『구당서』는 대조영의 민족적 배경을 말갈로 명시하면서 "高麗別種"(''gaoli biezhong'', 고구려와 구별되는)이라고 덧붙인다.[28] 727년 또는 728년 일본에 파견된 발해 사신은 발해가 "고구려의 잃어버린 땅을 회복하고 부여의 옛 전통을 계승했다"고 말했다.[106]

9세기 일본 문헌인 『류주국사』는 발해가 건국될 당시 2,000리에 달했고, 각각 말갈 부족인 마을들로 가득 차 있었다고 말한다.[30] 발해와의 일본 외교 통신은 발해를 "고구려의 국가"로 인정했다.[106]

12. 발해 유민들의 활동

거란은 발해인들을 각 지역으로 이주시켰는데, 《요사》 지리지에 단편적인 기록이 남아있다. 929년 발해의 도성 홀한성의 발해인들을 요하 유역의 임황부(臨潢府, 지금의 遼陽市)로 이주시킨 것과, 1029년 8월 발해 왕족의 후예 대연림이 반란을 일으켰다가 실패한 후, 거란 통치자가 반란에 참여한 발해인들을 각 지역으로 이주시킨 것이 대표적이다.[361]

발해 유민의 고려 유입은 대체로 10~20만여 명 정도로 추정되지만,[362][363] 20만여 명을 초과한다고 보기에는 의문점이 있다.[364] 1011년 거란은 고려에 정착했던 발해 유민들을 대거 포로로 잡아 귀주(寧州)와 영주(歸州)에 편호시켰는데,[365] 이때 대광현이 처음 정착했던 백주(白州)를 중심으로 한 고려 서북지역 발해 유민 사회가 크게 붕괴되었던 것으로 보인다.[366]

양바오룽은 여진으로 투항한 인구수가 고려에 투항한 수보다 많지 않더라도 역시 수만 명으로 기록되거나 거의 차이가 나지 않았다고 보았다. 나영남은 발해인이 여진 지역으로 도망가는 것이 매우 자연스러운 현상이었을 것이며, 거란의 영향력이 동북 지역까지 미치지 못했기 때문에 일부 여진 지역에는 발해인과 여진인이 함께 거주하였을 뿐만 아니라 그 지역의 지방관이나 도독 중에 발해인 출신이 많았던 터라 발해 유민의 주요 망명지로 적합했다고 주장했다. 예를 들어 말갈인이 다수 거주했던 올야부나 남해부에 파견됐던 도독이 발해 귀족 출신의 열씨와 오씨였음이 이를 뒷받침한다. 따라서 홀한성 중심의 발해인 가운데 상당수가 동단국의 통치를 거부하고 여진 지역으로 도피하였을 것이라고 추측했다. 그러나 당시 여진인은 문자가 없어서 고려인과 같이 기록을 남기지 못해 구체적인 망명인 수는 알 수 없지만, 오히려 고려로 망명한 수보다 더 많았을지도 모른다고 주장했다.[368] 이들은 여진에 동화되는 과정을 거쳤을 것이며, 거란 제국의 황룡부(黃龍府)에서 고려로 귀화한 발해인 역시 주변의 거란, 여진 등의 영향을 받아 10세기 고려인은 발해인을 유목민으로 여겼다.[369]

12. 1. 금나라 지배 하의 발해인

여진족 사람들이 자신들의 선조의 역사를 기록한 《금사》 세기 태조본기가 있는데, 금나라 사람들의 기록 중 《실록》에서 나온 것은 비교적 신뢰할 만하다.[322]《금사》 본기에는 금의 조상이 말갈(靺鞨)씨로, 말갈은 본래 물길(勿吉)이라 불렸고, 물길은 옛 숙신(肅愼) 땅이었으며, 북조 시대에 물길에는 속말부(粟末部), 백돌부(伯咄部), 안거골부(安車骨部), 불열부(拂涅部), 호실부(號室部), 흑수부(黑水部), 백산부(白山部)의 7부가 있었다고 기록하고 있다. 수나라에서 이들을 말갈이라고 불렀는데, 7부가 모두 같았고, 당나라 초기에 흑수말갈(黑水靺鞨)과 속말말갈(粟末靺鞨)이 있었는데, 속말말갈은 처음에는 고구려에 예속되었으며, 성씨는 대씨(大氏)라고 인식했다.[323]

또한 《금사》 고려열전에는 당나라 초기에 말갈에 속말(粟末)·흑수(黑水) 두 부(部)가 있었는데 모두 고구려에 신하로서 복속하였고, 당이 고구려를 멸망시키자 속말은 동모산(東牟山)을 차지하고 점점 강대해져서 발해(渤海)라고 불렀는데, 성은 대씨(大氏)라 하였고, 금이 요를 정벌하자 발해가 귀부해왔는데, 대개 그 후예라고 인식했다.[324]

금나라를 건국한 완안 아골타는 야율사십(耶律謝十)을 붙잡은 뒤, 양복(梁福)과 알답자(斡荅刺)로 하여금 발해인을 회유하여 "여직(女直)과 발해는 본래 동일한 집안이다."라고 하였다.[325] 이에 대해서는 여진과 발해가 물길 7부였기 때문이라 하였다. 《금사》 편찬자가 물길 시기에 같은 부(部)였다고 한 것은 요말, 금초에 여진과 발해가 별개의 종족이 된 것을 염두에 두고 한 말일 것이다.[326] 이러한 발언에 대해 왕쓰롄은 1983년 《구시학간(求是學刊)》에 〈발해유민과 금의 발흥(渤海遺民與金之勃興)〉에서 조선민주주의인민공화국 과학원 역사연구소에서 발행한 《조선통사》에서 “발해는 우리 선조의 국가이며 발해 유민의 항요부국투쟁을 망친 여진국은 발해 유민의 교활한 동맹자”라는 내용을 비판하고, "여진과 발해는 본디 동일한 집안(女眞渤海本同一家)"이란 구절을 근거로 발해 유민의 반요부흥(反遼復興) 운동에 고려가 적극 참여하지 않았다는 몇 조항을 들어 고려와는 관계가 없고 발해와 여진이 같은 동족에 가깝기 때문에 발해 부흥운동에 여진족이 시종일관 참여하였다고 주장하였다.[327] 반면, 이용범은 완안 아골타가 요나라 치하의 발해와의 동족의식을 불러일으키며 협조를 요청한 언급으로 전적으로 신뢰하기는 어렵다고 주장했다.[328]

11세기에 요가 점차 쇠퇴하였고, 변방의 여진이 흥기하기 시작했다. 그들은 마침내 요의 통제를 벗어나 금을 건국하였다. 스스로 왕조를 개창하지 못한 발해인은 여진이 건국할 때뿐만 아니라 요동을 병합하는 과정에서도 협력적인 태도를 취했으므로 금나라에서 특수한 정치사회적 지위를 누릴 수 있었다. 여진은 발해인과의 친연성을 중시했으므로 금나라가 망할 때까지 우호적인 태도를 견지했다. 금 초기에도 몽골 제국과 유사한 종족 등급을 구분한 적이 있는데, 그러한 정황을 조자지(趙子砥)의 《연운록(燕雲綠)》에서 엿볼 수 있다.[370] 금나라에서는 병권과 재정을 다루는데 있어 여진, 발해, 거란, 한인 순으로 우선순위를 두었다.[371]

그러나 발해인이 세력을 형성하여 통제의 어려움이 있을까 봐 해마다 연경의 발해인을 수백 가(家) 단위로 산동으로 이주시킨 금 희종은 1141년에 이르러 발해인을 산동으로 모두 이주시켜 그들의 원망을 샀고,[372][373] 1145년에는 중앙집권의 목적으로 한인과 발해인의 맹안모극(猛安謀克)을 폐지하였다.[374]

금 초에 요양의 발해인 망족(望族)의 자녀 중에 용모가 뛰어난 자를 뽑아 종실 제왕의 측실로 삼았는데, 이것은 금나라가 요양의 발해인을 회유하는 목적에서 나온 것이지만 또한 그들이 가진 교양에 깊은 관심을 품었기 때문이었다. 그 여인들을 통해 금 종실에 선진적인 교양을 존중하는 분위기를 조성하려고 했다.[370]

여진 황실과 혼인을 맺은 자는 주로 요양 대씨(大氏), 이씨(李氏), 장씨(張氏) 등 세 가문의 발해 우성이다. 그들은 태조에서 세종 때까지 황실과 대대로 통혼하였기 때문에 금나라 9명의 황제 중에 해릉왕, 세종, 위소왕, 선왕의 4명이 모두 발해인 소생이었다. 발해 세가와 여진 황실의 정치적 혼인은 두 종족 간의 관계를 밀접하게 하였고, 그로 인해 발해인이 금나라에서 누린 우월적 지위를 장기간 보유할 수 있었다. 그들은 희종부터 세종까지 54년간 발해인은 외척의 신분을 지속적으로 누렸으나 장종 때에 이르러 그 지위를 상실한다. 이것은 발해 세가와 여진 황실 간의 통혼 관계가 파열되었기 때문이며 장종 이후에는 황후와 후비 중에 발해인이 한 명도 없었다. 결국 발해인의 정치 세력도 이때부터 쇠퇴하기 시작했다.[370]

12. 2. 발해인의 소멸

금나라 후기에 발해인은 정치적으로 여진 통치자에게 배척받았기 때문에 그들의 정치적 영향력은 매우 약화되었다. 그러나 발해 상층 인물과 여진 통치 집단의 갈등에도 불구하고, 이들 두 종족은 서로 미워하지 않았으며 금나라 치하에서 발해인은 줄곧 협조적이었다. 하지만 발해인은 피지배층으로서 한계 때문에 시간이 흐르면서 그 집단이 분산되어 다른 종족과 융합되거나 출신 지역의 명칭으로 바뀌면서 발해인이라는 족칭은 점차 사라졌다. 마침내 몽골 제국 시기에는 극소수의 발해인이라는 족칭이 사적에 보이다가 완전히 소멸하게 되었다.[370]왕칭례(王承禮)는 금나라 후기에 발해족은 이미 한인(漢人)으로 간주되었다고 주장했다. 원대의 몽골인 통치자들은 발해·거란·여진·북방 한족에 대하여 일률적으로 한족(漢族)으로 대우하면서 "한인(漢人)" 혹은 "한아(漢兒)"라고 하였다. 이때 발해족은 "한인팔종(漢人八種)" 가운데 하나였으며, 발해족은 한족과 최후로 융합이 완성되어 빛나는 발해족은 이미 다시는 독자적으로 존재한다거나 명확하게 식별될 수 없게 되었다고 주장했지만,[375] 한인팔종(漢人八種)이라는 명칭은 원나라 말 도종의(陶宗儀)가 쓴 《남촌철경록(南村輟耕錄)》 1권 《씨족》에서 말하는 한인(漢人)은 결코 원래 금나라 경내의 한족만을 가리키는 것이 아니라 도종의(陶宗儀)가 말한 "한인팔종(漢人八種)"으로, 여기에는 거란·고려·여직(女直)·죽인대(竹因歹)·출리활대(朮里闊歹)·죽온(竹溫)·죽역대(竹亦歹)·발해가 포함된다. 그리고 금나라에서 말하는 한인(漢人)은 바로 원래 요나라 경내의 한족만을 전적으로 가리켰다. 이밖에 또 설명해야 할 한 가지 점은 한인(漢人)이란 칭호는 금·카안 울루스 사람들의 습관적인 표현이었으며, 요나라 사람과 송나라 사람들은 한아(漢兒)로 통칭되었는 바, 이 양자는 완전히 똑같은 것으로 포폄의 색채가 없었기 때문에,[376] 발해인이 한족으로 통칭되었다고 보기에는 무리가 있다.

참조

[1]

서적

새롭게 본 발해사

동북아역사재단

2007

[2]

웹사이트

渤海の遼東地域の領有問題をめぐって : 拂涅・越 喜・鉄利等靺鞨の故地と関連して

https://catalog.lib.[...]

2003

[3]

웹사이트

Динамика урбанизационных процессов в средневековых государствах Дальнего Востока

https://cyberleninka[...]

2019-02-05

[4]

웹사이트

Культовая архитектура Бохайского времени в северной части Кореского Полуострова

https://cyberleninka[...]

2019-02-05

[5]

서적

渤海国とは何か 歴史文化ライブラリー

吉川弘文館

2017

[6]

웹사이트

Буддийская культовая архитектура бохайского времени в северной части корейского полуострова

https://cyberleninka[...]

[7]

서적

海贸流珍:中国外销品中的风貌

https://books.google[...]

Xianggang da xue mei shu bo wu guan

2024-11-03

[8]

논문

발해의 북방경계에 대한 일고찰 (Study on northern borders of Balhae)

고구려발해학회 Association of Koguryo Balhae

[9]

웹사이트

渤海/海東の盛国

http://www.y-history[...]

[10]

서적

A New History of Korea

https://www.google.c[...]

1988

[11]

문서

Baxter & Sagart; p. 20.

[12]

웹사이트

「渤海と古代の日本」

http://www.nihonkaig[...]

酒寄 雅志

[13]

서적

Old Chinese: A New Reconstruction

https://books.google[...]

Oxford University Press

[14]

서적

东北通史(再版)

社会科学战线杂志社

1981

[15]

논문

Liao: A Manchurian hydronym and its ethnohistorical context

http://cejsh.icm.edu[...]

2008

[16]

웹사이트

Archeological Studies of Bohai in Russia

http://www.oriens-ex[...]

2008

[17]

웹사이트

Asiatic Art

https://www.ohara.or[...]

[18]

논문

渤海咸和四年铭文佛龛考释

https://r.cnki.net/k[...]

1994

[19]

서적

Chen gui and Other Works Attributed to Empress Wu Zetian.

https://www2.ihp.sin[...]

[20]

서적

East Asia: A New History

AuthorHouse

[21]

서적

A Concise History of Korea: From Antiquity to the Present

Rowman & Littlefield

[22]

서적

The History of Korea

ABC-CLIO

[23]

서적

A New History of Parhae

Brill

2012

[24]

서적

A New History of Parhae

Brill

2012

[25]

서적

The Peoples of Northeast Asia through Time Precolonial Ethnic and Cultural Processes along the Coast between Hokkaido and the Bering Strait

https://books.google[...]

BRILL

2015

[26]

웹사이트

История тунгусских племен мохэ и государства Бохай

http://www.ahmerov.c[...]

2017

[27]

서적

New Book of Tang

[28]

서적

Old Book of Tang

https://zh.wikisourc[...]

[29]

웹사이트

渤海は高句麗を引き継いだ

http://www.searchnav[...]

高句麗研究会

[30]

문서

類聚国史記載

[31]

서적

Samguk yusa

[32]

서적

渤海国民族构成与分布研究

吉林人民出版社

2007

[33]

서적

A Concise History of Korea: From Antiquity to the Present

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield Publishers

2016-01-21

[34]

웹사이트

История государства Бохай

http://www.rezerv.na[...]

[35]

서적

A New History of Parhae

Brill

2012

[36]

서적

A New History of Parhae

Brill

2012

[37]

웹사이트

9 Balhae and Japan

http://english.histo[...]

2015-06-26

[38]

웹사이트

http://www.seelotus.[...]

Seelotus.com

2012-09-12

[39]

서적

A New History of Parhae

Brill

2012

[40]

웹사이트

About Zusak-khan front banner of the left wing of korchenov of the Qing dynasty

https://cyberleninka[...]

[41]

웹사이트

North and South States Period: Unified Silla and Balhae

http://www.korea.net[...]

[42]

서적

A History of Korea: From "Land of the Morning Calm" to States in Conflict

https://books.google[...]

Indiana University Press

2017-08-27

[43]

문서

據《渤海国记》:"定安国王大氏、乌氏迭见其理不可晓。渤海亡,始建国,下讫淳化二年,凡六十四年。"

[44]

웹사이트

http://m.khan.co.kr/[...]

2012-05-30

[45]

뉴스

Eruption of Mt. Baekdu and collapse of Balhae

http://www.donga.com[...]

2015-04-03

[46]

서적

舊唐書

2019-12-18

[47]

서적

黑龙江屯垦史(第1卷)

https://books.google[...]

Social Sciences Literature Press

2017

[48]

서적

https://books.google[...]

들녘

2018-03-23

[49]

웹사이트

(2) 건국―호족들과의 제휴

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2018-03-23

[50]

서적

A New History of Korea

Harvard University Press

1984

[51]

웹사이트

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-03-13

[52]

서적

휴머니스트

2019-03-13

[53]

웹사이트

Parhae {{!}} historical state, China and Korea

https://www.britanni[...]

Encyclopædia Britannica, Inc.

2019-03-13

[54]

웹사이트

http://news.khan.co.[...]

2015-06-22

[55]

웹사이트

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2019-04-22

[56]

웹사이트

http://news.khan.co.[...]

2015

[57]

학술지

10~12세기 고려의 渤海難民 수용과 주변국 同化政策*

http://scholar.dkyob[...]

2022-03-08

[58]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

Academy of Korean Studies

2019-03-13

[59]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[60]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[61]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[62]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[63]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

2021-12-06

[64]

학술지

高麗時代의 西京制度 (The Seokyeong Policy of Goryeo)

http://db.history.go[...]

[65]

서적

渤海遺民의 再建運動 : 後渤海와 大渤海

[66]

서적

《요·금시대 이민족 지배와 발해인》. 외대 역사문화 연구총서

History and Culture Research Series at the University of Foreign Studies

2017

[67]

웹사이트

http://m.cpbc.co.kr/[...]

2023-02-08

[68]

학술지

Mapping a Stateless Nation: "Bohai" Identity in the Twelfth to Fourteenth Centuries

https://muse.jhu.edu[...]

[69]

학술지

Bohai/Parhae Identity and the Coherence of Dan gur under the Kitan/Liao Empire

2016

[70]

서적

History of Chinese Society: Liao

[71]

서적

Liao and Jin: After Khitan and Xianbei in West Manchuria, Jurchen in Eastern Manchuria appeared

Gudara

2012

[72]

간행물

Several Questions in Studies of the History of Palhae

1990-06-00

[73]

서적

A New History of Parhae

Brill

2012

[74]

서적

A New History of Parhae

Brill

2012

[75]

서적

Korean History in Maps

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2014-12-15

[76]

서적

The Society and Culture of Parhae

Harvard University Press

1984

[77]

웹사이트

Государственный аппарат королевства Бохай

2019-02-07

[78]

웹사이트

Balhae studies in Russia

http://contents.nahf[...]

2019-02-24

[79]

웹사이트

К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БОХАЕ В 720-Е ГГ

2019-02-05

[80]

웹사이트

The problem of understanding of the political status of Bohai state

https://dash.harvard[...]

2014

[81]

웹사이트

Shangjing Longquanfu, the Capital of the Bohai (Parhae) State

http://www.hgeo.h.ky[...]

2011-11-10

[82]

서적

Encyclopedia of Chinese History

https://books.google[...]

Taylor & Francis

2016-12-01

[83]

웹사이트

A Study of the City Planning System of the Ancient Bohai State Using Satellite Photos (Summary)

http://www.hgeo.h.ky[...]

2011-11-10

[84]

웹사이트

Влияние китайских натурфилософских пространственных моделей на формирование градостроительной культуры государства Бохай

[85]

문서

Military System of Balhae

War Memorial of Korea

[86]

서적

History of Balhae

Eastern bookstore

1996

[87]

서적

渤海使の研究

https://books.google[...]

明石書店

2001-12-27

[88]

서적

Tumen jalafun jecen akū: Festschrift for Giovanni Stary's 60th birthday

https://www.academia[...]

Harrassowitz

[89]

간행물

Koreanic loanwords in Khitan and their importance in the decipherment of the latter

http://real.mtak.hu/[...]

2017

[90]

서적

Recent advances in Tungusic linguistics

https://www.academia[...]

Harrassowitz Verlag

2022-05-27

[91]

간행물

The Study of the Ethnic Composition of Palhae State

Kyungsung University

2008

[92]

웹사이트

한중 이견속 발해는 고유문자 있었나

http://www.inews365.[...]

충북일보

2019-12-02

[93]

서적

渤海と古代の日本

校倉書房

2001

[94]

간행물

八、九世紀東アジアにおける外交用言語 ; 日本・渤海間を中心として

https://hdl.handle.n[...]

1997

[95]

웹사이트

Эпиграфические материалы Бохая и бохайского времени из Приморья

2019-02-05

[96]

간행물

Эпиграфические материалы Бохая и бохайского времени из Приморья

https://cyberleninka[...]

[97]

간행물

Первая верительная грамота племён мохэ

https://cyberleninka[...]

[98]

서적

黑龙江屯垦史(第1卷)

https://books.google[...]

Social Sciences Literature Press

2017

[99]

웹사이트

Центр и периферия северо-восточной части государства Бохай

2019-02-05

[100]

웹사이트

Parhae's Maritime Routes to Japan in the Eighth Century

http://s-space.snu.a[...]

[101]

웹사이트

日本にも朝貢していた渤海国ってどんな国? 唐や新羅に挟まれ、友好を求めて彼らは海を渡ってきた

https://bushoojapan.[...]

2019-02-05

[102]

웹사이트

Динамика Урбанизационных Процессов В Средневековых Государствах Дальнего Востока

2019-02-05

[103]

웹사이트

新靺鞨

https://www.kamakura[...]

2019-09-17

[104]

서적

渤海と古代の日本

https://books.google[...]

校倉書房

2001-03-00

[105]

서적

A Brief History of Korea

https://books.google[...]

Ewha Womans University Press

2005-01-00

[106]

서적

A History of Korea: From "Land of the Morning Calm" to States in Conflict

https://books.google[...]

Indiana University Press

[107]

웹사이트

Эпиграфические материалы Бохая и бохайского времени из Приморья

https://cyberleninka[...]

[108]

웹사이트

Рецензия на книгу: Дьякова О. В. Государство Бохай: археология, история, политика москва: Наука, Восточная литература, 2014. 319 с

https://cyberleninka[...]

[109]

웹사이트

Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье — книга Эрнста Шавкунова в Эвенкитеке

http://evenkiteka.ru[...]

[110]

웹사이트

The Silent Sea

https://www.netflix.[...]

[111]

문서

渤海の言語に関する記述

[112]

서적

コラム 渤海国文化点描

大修館書店

1998-09

[113]

서적

渤海国の文学—日渤応酬詩史概観

大修館書店

1998-09

[114]

서적

渤海国の族源について-中国・日本・朝鮮関連史料の考察-

國學院大學

1997-07

[115]

서적

コラム 渤海国文化点描

大修館書店

1998-09

[116]

문서

渤海の言語と文字文化

[117]

문서

日渤外交における言語

[118]

문서

渤海建国年代

[119]

뉴스

渤海(ぼっかい)

http://www.historist[...]

山川出版社

2016-03-04

[120]

서적

隋唐世界帝国

人物往来社

1967

[121]

서적

日本歴史の国際環境

東京大学出版会

1985-01-01

[122]

문서

源氏物語における黒貂の描写

[123]

문서

[124]

문서

[125]

문서

[126]

문서

[127]

문서

[128]

문서

[129]

문서

[130]

뉴스

신증동국여지승람 제24권 / 경상도(慶尙道)

https://db.itkc.or.k[...]

[131]

서적

东北通史

五十年代出版社

1981

[132]

서적

渤海史识微

1982

[133]

문서

[134]

서적

東アジア民族史 2-正史東夷伝

平凡社

1976-01

[135]

서적

東アジア民族史 2-正史東夷伝

平凡社

1976-01

[136]

뉴스

近時における渤海都城研究の動向と課題

https://iss.ndl.go.j[...]

青山考古学会

[137]

문서

[138]

문서

[139]

문서

[140]

서적

朝鮮地域史の形成

岩波書店

1999

[141]

논문

1998

[142]

논문

1998

[143]

논문

1998

[144]

논문

2009

[145]

문서

高仁義を筆頭とする24名を派遣している。『続日本紀』727年(神亀4年)9月庚寅の条

[146]

서적

平安前期対外姿勢の研究

臨川書店

2019-03-01

[147]

서적

平安前期対外姿勢の研究

臨川書店

2019-03-01

[148]

논문

1998

[149]

논문

1997

[150]

논문

2009

[151]

논문

2009

[152]

논문

2009

[153]

서적

古銭新典

[154]

서적

渤海考古学の現状と課題--渤海都城の変遷と水系を考える

大和書房

1998-08

[155]

서적

北東アジア民族の歴史におけるソグド人の黒貂の道

大和書房

1998-08

[156]

뉴스

渤海の遣唐使

専修大学社会知性開発研究センター

2010-03-19

[157]

서적

隋唐帝国と古代朝鮮

中央公論新社|中央公論社

1997

[158]

뉴스

早稲田大学オープンカレッジ秋期講座 「渤海と古代の日本」

http://www.nihonkaig[...]

2004-10-19

[159]

서적

渤海使の研究

明石書店

2001-12-27

[160]

서적

東アジア民族史 2-正史東夷伝

平凡社

1976-01

[161]

논문

1996

[162]

뉴스

2010年度第6回日本海学講座 渤海と古代の日本

http://www.nihonkaig[...]

日本海学推進機構

2011

[163]

논문

2001

[164]

논문

2017

[165]

논문

1996

[166]

논문

1997

[167]

논문

2001

[168]

논문

2001

[169]

논문

2001

[170]

논문

2001

[171]

논문

2001

[172]

논문

1997

[173]

논문

1997

[174]

논문

1997

[175]

논문

1997

[176]

논문

1997

[177]

논문

1997

[178]

논문

1997

[179]

논문

1997

[180]

논문

1998

[181]

논문

1996

[182]

논문

1996

[183]

논문

1996

[184]

논문

1996

[185]

논문

1996

[186]

논문

1996

[187]

논문

2014

[188]

논문

2000

[189]

서적

渤海の貴族と王権

http://id.nii.ac.jp/[...]

大谷学会

1987-09

[190]

논문

2003

[191]

논문

1983

[192]

서적

渤海の首領に関する予備的考察

龍渓書舎

1979

[193]

논문

1983

[194]

서적

舊唐書/卷199下#靺鞨

[195]

논문

2003

[196]

논문

2000

[197]

논문

2000

[198]

논문

2000

[199]

논문

2000

[200]

서적

文苑英華/巻四七一/勅新羅王金興光書第二首

[201]

서적

隋書/卷50#郭榮

[202]

서적

資治通鑑/卷277

[203]

논문

2003

[204]

논문

2001

[205]

서적

古代東北アジア諸民族の対日本通交--穢・高句麗・渤海を中心に

大和書房

1998-08

[206]

서적

渤海의 首領에 대하여-地方統治制度와 關聯하여-

全海宗博士華甲記念史學論叢

1979

[207]

서적

渤海의 地方統治體制 운영과 그 변화

韓國史學報

1996

[208]

서적

渤海 首領의 성격

지식산업사

1997

[209]

서적

渤海의 地方支配와 首領

국史編纂委員会

2002

[210]

논문

2009

[211]

서적

2001

[212]

서적

渤海文化

雄山閣出版

1979-03-01

[213]

서적

論渤海国的社会性質

黒龍江省社会科学院

1982

[214]

서적

2001

[215]

서적

2017

[216]

서적

2003

[217]

서적

2003

[218]

서적

2003

[219]

서적

1983

[220]

서적

1983

[221]

서적

1983

[222]

서적

遼史

[223]

서적

1983

[224]

서적

渤海国志長編

文海出版社

[225]

서적

『渤海使の研究』

明石書店

2001-12

[226]

서적

渤海国の族源について-中国・日本・朝鮮関連史料の考察-

https://books.google[...]

國學院大學

1997-07

[227]

웹사이트

한국민족문화대백과사전 발해 사회구성

https://encykorea.ak[...]

2020-09-12

[228]

웹사이트

우리역사넷

http://contents.hist[...]

[229]

문서

[230]

뉴스

남-북-러시아 학자들 ‘동북아 고대국가’ 학술회의

https://www.donga.co[...]

동아A

[231]

서적

새롭게 본 발해사

동북아역사재단

2007

[232]

서적

속일본기

[233]

서적

한국사데이터베이스

http://db.history.go[...]

[234]

문서

[235]

서적

발해 사회문화사 연구

서울대학교출판문화원

2011

[236]

논문

발해에 대한 신라의 양면적 인식과 그 배경

1988

[237]

논문

契丹文dan gur與〈東丹國〉國號(─兼評劉浦江〈再談“東丹國”國号問題〉──)

[238]

웹사이트

진단(震檀) - 한국민족문화대백과사전

http://encykorea.aks[...]

2022-02-06

[239]

서적

渤海政治史硏究

일조각

1995

[240]

서적

발해사연구

사회과학출판사

1997

[241]

서적

발해국과 말갈족

사회과학원

2001

[242]

서적

Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы

2005

[243]

논문

關于渤海國的若干民族問題

1989

[244]

논문

渤海 國號의 성립 배경과 의미

2005

[245]

서적

김육불의 東北通史 下

동북아역사재단

2007

[246]

논문

'渤海國'名源考辨

哈爾濱出版社

1987

[247]

문서

일설에는 대사리 걸걸중상과 대조영을 동일인물로 보기도 한다.

[248]

문서

육정산(六頂山)

[249]

논문

關于渤海國的若干民族問題

1989

[250]

서적

구당서

[251]

서적

구당서

[252]

서적

Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы

2005

[253]

서적

구당서

[254]

서적

책부원귀

[255]

서적

Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы, гипотезы

2005

[256]

문서

산동성 봉래

[257]

문서

정당성·중대성·선조성(正堂省·中臺省·宣詔省)

[258]

문서

충·인·의·예·지·신부(忠·仁·義·禮·智·信部)

[259]

문서

흑룡강성 휘춘현 팔련성

[260]

논문

西아무르 유역의 말갈 뜨로이쯔끼 그룹 토기와 민족문화사

고구려발해학회

2008

[261]

서적

트로이츠코예 고분군

2008

[262]

문서

기껏해야 요나라의 역사서인 요사에 발해 멸망 역사가 언급될 정도다. 그래서 발해의 멸망 이유에 대해선 많은 이유가 거론되고 있다. 일부 학자는 비슷한 시기에 분화한 백두산의 화산 폭발이 발해의 멸망 원인으로 주장하고, 또 다른 일부 학자들은 발해 귀족들의 지도층 내분을 발해 멸망의 원인으로 꼽고 있다. 그리고 일부 학자들은 수도 급습설을 주장하기도 한다. 단, 백두산 폭발 시기가 발해 멸망 시기와 20년 정도 차이가 있다.

[263]

서적

요사(遼史)

[264]

웹사이트

발해 (渤海)

https://encykorea.ak[...]

한국학중앙연구원

2023-12-17

[265]

문서

중국 흑룡강성 영안시 동경성

[266]

문서

중국 길림성 화룡시 서고성

[267]

문서

중국 길림성 훈춘시 팔련성

[268]

문서

조선민주주의인민공화국 함경남도 신창군 토성리 청해토성

[269]

문서

중국 길림성 임강시

[270]

논문

발해의 서남쪽 경계에 대한 재고찰

한국고대사학회

2010

[271]

문서

나성

[272]

문서

황성

[273]

서적

고등학교 국사

교육 인적 자원부

2004

[274]

논문

발해의 북방경계에 대한 일고찰

고구려발해학회

2016

[275]

논문

발해의 북방경계에 대한 일고찰

고구려발해학회

2016

[276]

뉴스

러시아 아무르강 북쪽 평원서 ‘발해 토기 조각’ 발견

http://www.ilyoecono[...]