아프리카의 역사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

아프리카의 역사는 인류의 기원지로, 호모 사피엔스의 화석이 발견된 곳이다. 고대 이집트 문명이 발생했지만, 문자기록 부족으로 인해 다른 지역의 역사는 연구에 어려움이 있다. 유럽 연구자들의 편견과 역사 왜곡, 그리고 연구자들 간의 시대 구분 불일치 등의 문제도 존재한다. 최근에는 아랍어 문헌 연구와 고고학적 조사를 통해 새로운 사실들이 밝혀지고 있으며, 아프리카 각국의 독립과 더불어 자국 역사에 대한 관심이 높아졌다. 아프리카 대륙은 기원전 1만 년 전부터 민족 분포가 뚜렷해졌으며, 농경 문화가 발전하여 확산되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 아프리카의 역사 - 쿠시 왕국

쿠시 왕국은 고대 누비아에 존재했던 왕국으로, 이집트를 정복하여 제25왕조를 세우고 메로에로 수도를 옮겨 철기 기술, 관개 시설, 독자적인 문자 체계를 갖추었으며, 4세기경 악숨 왕국에 의해 멸망하였다. - 아프리카의 역사 - 파쇼다 사건

파쇼다 사건은 1898년 아프리카 분할 시기, 수단의 파쇼다에서 영국과 프랑스가 제국주의적 야망으로 충돌한 사건으로, 프랑스군의 파쇼다 점령 후 영국군의 도착으로 군사적 충돌 위기가 있었으나 프랑스의 철수로 종결되었고, 이후 영불 협약의 계기가 되어 유럽 열강의 식민지 경쟁과 국제 정세에 영향을 미쳤다.

2. 전제

최초의 호미니드는 아프리카에서 진화했다. 고생물학에 따르면, 초기 호미니드의 두개골 해부학은 아프리카에서 진화한 고릴라와 침팬지와 유사했지만, 호미니드는 손을 자유롭게 해주는 이족 보행을 채택했다. 이것은 아프리카가 건조해지고 사바나가 숲 지역을 잠식해 가던 시기에 숲 지역과 열린 사바나에서 모두 살 수 있게 해주는 결정적인 이점을 제공했다. 이는 1,000만 년에서 500만 년 전에 발생했을 수 있지만, 생물학자와 유전학자들이 인류가 지난 7만 년에서 20만 년 사이에 나타났다고 주장하면서 이러한 주장은 논란의 여지가 있다.

아프리카는 인류가 탄생한 곳으로, 인류 역사가 가장 긴 대륙이다. 북쪽 끝에서는 고대 이집트 문명이 상형 문자를 통해 수천 년간 상세하게 기록되었고, 왕가의 계곡, 피라미드 등에서 유물이 발견되어 연구가 활발하다. 카이로 대학교 등에는 고고학 연구 센터가 설치되어 현지 고고학자들이 많은 예산을 받아 연구를 진행하고 있다. 에티오피아는 구약 성서에도 등장한다.

그러나 고대 이집트 문명 외의 아프리카 중남부 지역은 문자로 기록된 역사가 부족하여 불완전하다. 이는 연구 대상과 사료가 지리적, 시대적으로 편향되어 있기 때문이다.[215]

이러한 상황에는 몇 가지 이유가 있다. 첫째, 이집트 외 대부분의 아프리카 사회에서는 문자가 사용되지 않아 문자로 기록된 역사 연구가 어렵다. 둘째, 혹독한 환경과 정치적, 경제적 이유로 고고학적 조사가 늦어졌다. 나무나 풀로 지어진 취락이나 도시는 잦은 이전으로 유적과 유물이 남기 어려웠고, 문자 기록이 있어도 검증하기 어렵다.[216] 셋째, 민족 이동이 잦아 구전으로 전해지는 토지가 불분명해지고, 유물도 흩어져 구전 전승을 뒷받침할 사료가 부족하다.

하지만 더 큰 문제는 유럽 연구자들이 아랍어를 읽지 못하고 배우려 하지도 않아 문헌을 읽지 못한 채 추측만 한다는 것이다. 그레이트 짐바브웨 유적이 발견되었을 때 페니키아인의 것이라고 주장하거나, 레이먼드 다트처럼 아프리카인을 멸시하는 사상이 "아프리카는 암흑 대륙"이라는 이미지를 만들었다.[217]

이 때문에 아프리카 전체 역사를 다룬 서적은 적고, 연구자마다 역사 시대 구분이 달라 통일성이 없다.[218][219]

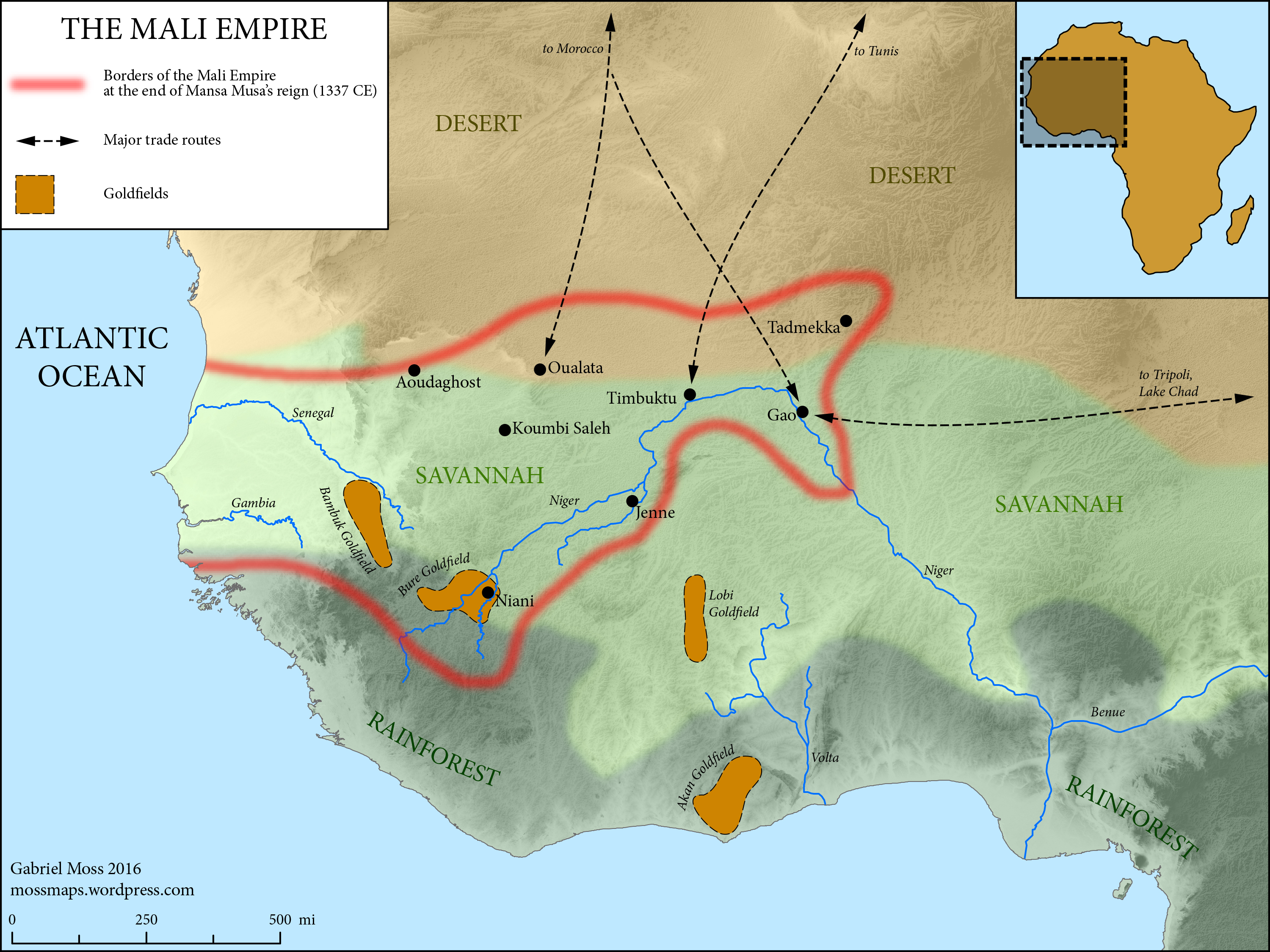

하지만 이러한 견해는 이미 낡아가고 있다. 이는 아랍어 문헌을 읽지 못하고 고고학적 조사도 없이 아프리카를 판단한 유럽인들의 주관적인 시각이다. 실제로는 이슬람 상인에 의한 사하라 교역과 인도양 교역으로 번영한 흑인 왕국과 상업 도시가 존재했다. 말리 왕 만사 무사의 메카 순례가 그 예시다. 고대 이집트 외 아프리카 역사를 연구하려면, '''아랍어''' 사료를 읽을 수 있는 능력이 필수적이다. 이를 바탕으로 어떤 연구자의 견해가 사료에 기반하고 있는지, 어떤 연구자가 편견을 말하는지 분별해야 한다.[220]

케냐의 역사가 오고토는 "자신의 손으로 역사가 쓰여져야 비로소 정치적 독립이 이루어진다"고 했다. 아프리카 각국의 독립과 국가 건설에 "역사"가 필요해지면서, 1960년대 이후 서구의 "역사 없는 대륙"이라는 이미지를 없애기 위해 아프리카 역사가들이 흑인 노예 사회 이전의 역사를 적극적으로 연구하고 있다.[221]

그러나 아프리카 역사가들 자신도 유럽의 진보사관에 기반하여 중앙 집권화된 국가 역사는 상세히 조사했지만, 비중앙 집권적 사회는 뒤떨어진 사례로 여기는 경향이 있었다.

3. 선사 시대

화석 기록은 약 35만 년에서 26만 년 전까지 아프리카에 살았던 ''호모 사피엔스''(일명 "현생 인류" 또는 "해부학적으로 현대적인 인류")를 보여준다. 가장 초기에 알려진 ''호모 사피엔스'' 화석에는 모로코의 제벨 이르후드 유적,[25] 남아프리카의 플로리스바드 두개골, 에티오피아의 오모 유적이 있다.[26][27][28][29][30] 과학자들은 ''호모 사피엔스''가 약 35만 년에서 26만 년 전에 동아프리카와 남아프리카의 개체군이 합쳐지면서 나타났을 수 있다고 제안했다.[31][32]

행동적 현대성을 나타내는 다양한 행동의 증거는 초기 ''호모 사피엔스''와 그들의 출현과 관련된 아프리카의 중석기 시대로 거슬러 올라간다. 추상적 이미지, 확대된 생계 전략, 기타 "현대적" 행동이 특히 남부, 북부, 동부 아프리카에서 그 시대에 발견되었다. 예를 들어 남아프리카의 블롬보스 동굴 유적은 황토로 만들어진 기하학적 도형이 새겨진 사각형 판으로 유명하다. 여러 연대 측정 기술을 사용하여 유적의 연대가 약 77,000년에서 100,000~75,000년 전으로 확인되었다.[33][34] 60,000년 전으로 거슬러 올라가는 기하학적 디자인이 새겨진 타조 알 껍질 용기가 남아프리카 디프클루프 암석 쉼터에서 발견되었다.[35] 모로코에서 발견된 구슬 및 기타 개인 장식품은 130,000년 이상 되었을 수 있으며, 남아프리카의 헤르스 동굴에서도 50,000년 전보다 훨씬 오래된 여러 개의 구슬이 나왔으며,[36] 남아프리카 블롬보스 동굴에서는 약 75,000년 전으로 거슬러 올라가는 조개 구슬이 발견되었다.[37][38][39]

약 65,000~50,000년 전, 이 종의 아프리카 밖으로 확산으로 현생 인류의 지구 식민화가 시작되었다.[40][41][42][43] 기원전 10,000년까지 ''호모 사피엔스''는 아프리카-유라시아의 대부분 지역으로 퍼져나갔다. 그들의 분산은 언어, 문화 및 유전적 증거로 추적된다.[44][45]

아파드 23은 북부 수단의 동골라 지역 남부에 위치한 아파드 분지에 있는 고고학 유적이다.[47] 이곳에는 "잘 보존된 선사 시대 캠프 유적(세계에서 가장 오래된 야외 오두막 유적)과 5만 년 정도 된 다양한 사냥 및 채집 지역"이 있다.[48][49][50]

약 기원전 16,000년경부터 홍해 산맥에서 북부 에티오피아 고원까지 견과류, 풀, 덩이줄기가 식량으로 수집되었다. 기원전 13,000년에서 11,000년경에는 사람들이 야생 곡물을 수집하기 시작했다. 이것은 서아시아로 퍼져 야생 곡물인 밀과 보리를 재배했다. 기원전 10,000년에서 8000년 사이에 북동 아프리카는 밀과 보리를 재배하고 서아시아에서 양과 소를 길렀다. 아프리카의 습한 기후 변화로 에티오피아 고원은 산림 지대가 되었다. 오모틱어 사용자는 약 기원전 6500~5500년에 엔세트를 재배했다. 약 기원전 7000년에 에티오피아 고원의 정착민들은 당나귀를 길들였고, 기원전 4000년까지 길들여진 당나귀가 서아시아로 퍼져나갔다. 쿠시어 사용자는 부분적으로 소 사육에서 벗어나 기원전 5500년에서 3500년 사이에 테프와 기장을 재배했다.

제11천년기 BP 동안 아프리카에서 독자적으로 도자기가 발명되었으며, 가장 초기의 도자기는 기원전 9400년경 말리 중부에서 발견되었다.[51] 이것은 곧 남부 사하라와 사헬 전역으로 퍼져나갔다.[52] 북서 아프리카의 사하라와 사헬의 스텝과 사바나에서 나일-사하라어족과 만데족은 기원전 8000년에서 6000년 사이에 야생 기장, 아프리카 쌀 및 수수를 수집하고 재배하기 시작했다. 나중에는 박, 수박, 피마자, 면화도 수집하고 재배했다. 사람들은 야생 소를 포획하여 둥근 가시 울타리에 가두기 시작하여 가축화가 이루어졌다. 그들은 또한 도자기를 만들기 시작했고 석조 정착지를 건설했다(예: 티치트, 우알라타). 뼈로 끝을 낸 작살을 사용하여 낚시는 비가 많이 와서 형성된 수많은 개울과 호수에서 주요 활동이 되었다.[53] 만데족은 약 기원전 4000~3000년에 독립적으로 농업을 개발한 것으로 여겨진다.[54]

초기 금속 제련 증거는 납, 구리, 청동으로, 기원전 4천 년대로 거슬러 올라간다. 이집트인들은 선왕조 시대에 구리를 제련했고, 청동은 늦어도 기원전 3,000년 이후에 이집트와 누비아에서 사용되기 시작했다. 누비아는 구리뿐만 아니라 금의 주요 공급원이 되었다.[55] 이집트에서 금과 은의 사용은 선왕조 시대로 거슬러 올라간다.

오늘날 니제르의 아이르 산맥에서는 기원전 3,000년에서 2,500년 사이에 나일 계곡의 발전과는 별개로 사람들이 구리를 제련했다. 그들은 이 지역 특유의 공정을 사용했는데, 이는 이 기술이 외부에서 유입된 것이 아님을 시사하며, 약 기원전 1,500년경에 더욱 발전되었다.

기원전 1천 년경에는 철기가 북서 아프리카, 이집트, 누비아에 도달했다.[56] 장가토와 홀은 중앙 아프리카 공화국과 카메룬에서 기원전 3,000년에서 2,500년경으로 거슬러 올라가는 철 제련 증거를 기록했다.[57] 아시리아인들은 기원전 670년에 철제 무기를 사용하여 누비아인들을 이집트에서 몰아냈고, 그 후 철의 사용은 나일 계곡에서 널리 퍼졌다.[58]

철이 사하라 이남 아프리카로 메로에 도시를 통해 퍼졌다는 이론은 더 이상 널리 받아들여지지 않으며, 일부 연구자들은 사하라 이남 아프리카인들이 독립적으로 철 야금술을 발명했다고 믿는다.[59] 서아프리카의 금속 가공은 기원전 2,500년경 니제르의 테르미트 산괴 서쪽인 에가로에서 시작되었고, 기원전 1,500년경에는 철기 제작이 행해졌다.[60] 철 제련은 나이지리아 남동부에서 기원전 2,000년으로 거슬러 올라간다.[67] 중앙 아프리카는 기원전 3천 년경에 철기 제작 증거를 제공할 수 있다.[61] 철 제련은 기원전 1,000년에서 600년 사이에 차드 호와 아프리카 대호수 사이 지역에서, 서아프리카에서는 기원전 2,000년경에 개발되었으며, 이 기술이 이집트에 도달하기 훨씬 전이었다. 기원전 500년 전에는 조스 고원의 녹 문화가 이미 철을 제련하고 있었다. 철 제련 용광로와 슬래그를 포함하는 고고학 유적이 이보랜드의 나이지리아 남동부 Nsukka 지역의 유적에서 발굴되었다. Lejja 유적에서는 기원전 2,000년으로 거슬러 올라가고(Eze-Uzomaka 2009),[67][68] Opi 유적에서는 기원전 750년으로 거슬러 올라간다(Holl 2009).[68] Gbabiri(중앙 아프리카 공화국) 유적에서도 환원 용광로와 대장간 작업장에서 철 야금술의 증거가 나왔다. 가장 초기의 연대는 각각 기원전 896–773년과 907–796년이다.[66]

3. 1. 인류의 탄생

1992년 미국, 일본, 에티오피아의 합동팀이 에티오피아 아라미스 지역에서 루시 (오스트랄로피테쿠스 아파렌시스)보다 훨씬 원시적인 약 440만 년 전의 원인 화석을 발견했다. 현지 언어로 "뿌리"를 의미하는 아르디피테쿠스 라미두스라고 명명된 이 원인은 인류의 조상으로 가장 오래된 것으로 여겨지며, 연구 및 조사가 진행되고 있다[222]。 2000년 10월에는 밀레니엄 인류 조상이라고 명명된 약 600만 년 전 것으로 추정되는 원인의 화석이 케냐의 바링고에서 발견되었으며, "가장 오래된 원인"은 연구 조사가 진행됨에 따라 시대를 거슬러 올라가고 있다[223]。

약 400만 년 전부터 100만 년 전에 걸쳐 인류는 급속한 진화를 이루었고, 동아프리카 및 남아프리카의 사바나 생태계에서 몇몇 종류의 오스트랄로피테쿠스 화석이 발견되었다. 1995년에 케냐의 투르카나 호에서 발견된 오스트랄로피테쿠스 아나멘시스는 약 420만 년 전부터 390만 년 전에 생존했던 것으로 여겨지며, 라미두스원인과 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스의 중간 단계로 여겨진다. 최근까지 가장 오래된 원인으로 여겨졌던 오스트랄로피테쿠스 아파렌시스는 약 370만 년 전부터 300만 년 전의 지층에서 에티오피아, 케냐, 탄자니아 등 각지에서 출토되었으며, 이 종 또는 유사한 종이 널리 분포했음이 확인된다[224]。

그 후 약 300만 년 전에는 지구의 한랭화가 급속히 진행되었고, 그 영향으로 아프리카 대륙이 건조 지대로 변모해 갔다. 이 영향으로 원인의 분화가 발생하여, 저작력이 더욱 강화된 로부스투스형 원인[225]이라고 불리는 종과, 우리 인류의 직접적인 조상이 되는 호모속[226]이라고 불리는 종이 탄생했다. 세계 최초의 석기가 에티오피아에서 출토된 것도 이 시대이다. 호모속이 사용했다고 여겨지는 올도바이형 석기는 동물의 뼈를 부수거나, 절단하는 용도로 사용되었으며, 동물 자원 획득에 큰 위력을 발휘했다.

약 150만 년 전이 되면 호모속은 더욱 진화를 거듭하여, 원인[227]이라고 불리게 된다. 1984년에 원인의 전신 골격이 케냐에서 출토된 것을 계기로 이 시기의 인류사 연구가 크게 진전되었다. 체격이나 신장, 남녀 차이 등은 이 시대의 원인과 우리 현대인에게 큰 차이가 없는 것으로 여겨진다. 또한, 석기 이용도 더욱 진화하여 아슐형[228]이라고 불리는 정형화된 석기가 탄생했다. 약 100만 년 전에는 인위적인 불의 이용을 짐작하게 하는 유적도 동아프리카 및 남아프리카에서 출토되고 있다. 도구와 불을 이용하며 부분적으로나마 자연 환경과 싸우는 수단을 얻은 원인은 이윽고 아프리카를 떠나 유라시아 대륙으로 확산하며, 그 생존 범위를 넓혀갔다[229]。

각지로 확산된 원인은 그 지역의 환경에 적응하기 위해, 각각 독특한 진화를 이루었다. 한편 아프리카에서는 약 50만 년 전까지 일반적으로 구인이라고 불리는 고대형 호모 사피엔스가 탄생한다. 이들은 아슐형 석기에 더해, 콤베와 기법이나 르발루아 기법과 같은 특수한 박편이나 첨두기를 제작하는 기술을 습득했다. 이러한 석기를 장착한 창의 사용도 인정받게 되었고, 약 20만 년 전까지 중기 구석기 시대로 이행한 것으로 여겨진다.

중기 구석기 시대에는 고대형 호모 사피엔스에서 소위 신인이라고 불리는 현대형 호모 사피엔스로의 이행이 이루어진다. 이 이행 방식에 대해서는 여러 설이 제창되고 있으며, "아프리카 기원설"이라고 불리는 아프리카 대륙에서 고대형에서 현대형으로의 이행이 이루어지고, 그것이 세계로 확산되었다고 하는 것과, "동시 이행설"이라고 불리는 원인 시대에 확산된 고대형 호모 사피엔스가 각 지역에서 현대형 호모 사피엔스로 진화했다고 하는 것, 혹은 그 절충설 등이 있어, 격렬한 논쟁이 벌어지고 있다[230]。

약 10만 년 전에 출현한 현대형 호모 사피엔스는 체격뿐만 아니라, 질적으로도 현대인과 다르지 않은 문화를 획득했다고 여겨진다. 케냐에서는 약 5만 년 전의 지층에서 타조 알 껍데기를 가공한 장식품이 출토되었으며, 현대형 호모 사피엔스의 특징은 후기 구석기 시대로 위치 지어지게 되었다[231]。 이 특징은 약 1만 년 전까지 일부 사막 지대를 제외하고 아프리카 대륙 전역에 분포하게 되었다.

한편, 한랭기인 뷔름 빙기가 종식되어 감에 따라, 아프리카의 기후는 현저한 변화를 겪었고, 인류의 생활 환경도 이에 맞춰 큰 변모를 겪었다.

3. 2. 농경 문화의 전파

주어진 원문 소스는 아프리카의 교역로와 소규모 지역 사회에 대한 일반적인 내용을 담고 있어서, '농경 문화의 전파' 섹션의 내용 요약이나 제목에 맞는 정보를 포함하고 있지 않습니다. 따라서 이전 답변과 마찬가지로 주어진 원문 소스만으로는 섹션을 작성하는 것은 불가능합니다. 이전 답변이 지시사항을 준수하여 작성되었으므로, 수정할 내용이 없습니다.

4. 고왕국과 교역에 의한 도시 번영 시대 (기원전 4천년기 ~ 서기 6세기)

아프리카 대륙에서는 기원전 4천년기부터 서기 6세기까지 사하라 교역로와 인도양 교역로 등 대규모 지역 네트워크가 형성되면서, 소규모 지역 사회들이 번영했다.

지중해 연안에서는 페니키아인들이 카르타고를 건설하여 그리스, 서아시아, 북유럽까지 교역망을 확장했다. 이후 로마 제국이 카르타고를 멸망시키고 이 지역을 지배했다. 대서양 연안에서는 사하라 횡단 무역이 활발해지면서 가나 제국, 말리 제국, 송가이 제국 등 강력한 국가들이 등장했다. 인도양 연안에서는 스와힐리 문명이 번성하여 수백 개의 정착지를 통해 인도양 무역에 참여했다.

콩고강 유역에서는 반투족의 팽창 이후 콩고 왕국, 루바 왕국, 룬다 왕국 등의 문명이 형성되었다. 잠베지 강과 림포포 강 유역에서는 그레이트 짐바브웨를 비롯한 여러 왕국이 금 생산과 교역을 통해 번영했다. 니제르 강 유역에서는 노크 문화가 번성했고, 이후 이페 왕국, 베냉 왕국 등이 등장했다. 나일 강 유역에서는 고대 이집트 문명이 번성했으며, 누비아 지역에서는 쿠시 왕국이 등장했다.

4. 1. 북아프리카 및 동아프리카사

북아프리카의 고대사는 고대 근동 및 유럽의 역사와 밀접하게 연결되어 있다. 특히 선사 이집트의 다양한 문화와 왕조, 누비아가 이에 해당한다. 기원전 3500년경, 서부 나일 삼각주의 호루스 숭배 노메 연합은 동부의 안제티 숭배 노메를 정복하여 하 이집트를 형성했고, 남부의 세트 숭배 노메는 상 이집트를 형성했다.[69] 이집트는 상 이집트의 나르메르가 하 이집트를 정복하여 통일되었고, 제1왕조와 제2왕조가 생겨났다. 기원전 2686년 제3왕조에 의해 통일이 완료되어 고왕국이 형성되었다.[69] 이 시기에 케르마 왕국이 등장하여 누비아의 지배 세력이 되었으며, 이집트 기록에는 풍요롭고 인구가 많은 농업 지역에 대해 언급하고 있다.[70][71]

고왕국은 많은 대 피라미드를 건설한 제4왕조 때 절정에 달했지만, 제6왕조 아래에서 권력이 노마르크에게 분산되기 시작했다. 기원전 2200년 가뭄과 기근으로 악화된 무정부 상태와 여러 노마르크가 동시에 통치한 제1중간기가 시작되었다. 이 기간 동안 권력 기반은 멤피스와 헤라클레오폴리스에서 건설되고 파괴되었으며, 테베의 멘투호테프 2세와 제11왕조가 이집트 전체를 정복하여 기원전 2055년에 중왕국을 형성했다. 제12왕조는 파이윰 오아시스에서 관개 시설을 발전시키고 경제를 확장했을 뿐만 아니라 케르마를 희생시키면서 하 누비아로 확장했다. 기원전 1700년, 이집트는 둘로 분열되어 제2중간기가 시작되었다.[69]

힉소스는 팔레스타인에서 온 군사적인 민족으로, 이러한 분열을 이용하여 하 이집트를 정복하고 제15왕조를 세웠다. 케르마는 이집트 깊숙이 침략하여 왕실 조각상과 기념물을 약탈했다.[72] 테베에서는 제18왕조의 아흐모세 1세가 결국 힉소스를 이집트에서 몰아내고 기원전 1550년에 신왕국을 형성했다. 그들은 힉소스가 가져온 군사 기술을 활용하여 레반트를 정복하고 케르마를 멸망시키고 누비아를 제국에 통합하여 이집트 제국을 황금기로 이끌었다.[69] 내부 투쟁, 가뭄과 기근, 그리고 해상 민족 연맹의 침략은 기원전 1069년 신왕국의 붕괴에 기여했으며, 이는 이집트가 여러 조각으로 분열된 제3중간기를 열었다.[69] 이집트의 붕괴는 누비아의 쿠시 왕국을 해방시켰고, 기원전 8세기에 쿠시 왕 카스타는 그의 후계자 피예가 하 이집트를 정복하고 쿠시 제국을 형성할 수 있도록 길을 열었다. 쿠시인들은 고대 이집트 종교 전통과 문화를 재확인하여 이집트 사회에 동화되었으며, 쿠시 문화의 독특한 측면을 도입하고 피라미드 건설의 부활을 감독했다. 그들은 통치한 지 한 세기 후에 앗시리아 제국에 의해 강제로 이집트에서 쫓겨났다.[73] 앗시리아인들은 나중에 독립을 얻고 다시 한 번 이집트를 통일한 꼭두각시 왕조를 세웠다.[69]

기원전 525년 이집트는 아케메네스 제국에 정복되었지만, 기원전 404년에 독립을 되찾았고 기원전 343년까지 아케메네스 제국에 다시 병합되었다. 이집트에서의 페르시아 통치는 알렉산드로스 대왕이 기원전 332년에 아케메네스인을 격파하면서 끝났고, 이는 이집트에서 마케도니아 프톨레마이오스 왕조의 헬레니즘 통치의 시작을 알렸다. 헬레니즘 통치자들은 이집트 백성으로부터 정당성을 얻기 위해 점차 이집트화되었고 이집트 종교 생활에 참여했다.[74] 셀레우코스 제국과의 시리아 전쟁 이후 프톨레마이오스 왕국은 아프리카 밖의 영토를 잃었지만, 키레나이카를 정복하여 영토를 확장하고 쿠시 왕국을 복속시켰다. 기원전 2세기 중반부터 왕조 내 분쟁과 일련의 대외 전쟁으로 왕국은 약화되었고, 로마 공화국에 점점 더 의존하게 되었다. 클레오파트라 7세 치하에서 프톨레마이오스 왕조의 권력을 회복하려 했던 이집트는 로마 내전에 휘말리게 되었고, 결국 기원전 30년에 로마에 의한 정복으로 이어졌다. 로마 제국의 3세기 위기는 팔미라의 레반트 도시 국가를 해방시켰고, 그들은 이집트를 정복했지만 그들의 통치는 이집트가 로마 제국에 재통합되기 전 몇 년 동안만 지속되었다. 이 와중에 쿠시 왕국은 이집트로부터 완전한 독립을 되찾았고, 악화되는 기후 조건 속에서 내부 반란으로 인해 약화되고 악숨 제국과 노바의 침략을 받아 기원 5세기에 마쿠리아, 알로디아, 노바티아로 해체될 때까지 주요 지역 강대국으로 남아 있었다. 로마인들은 고대 시대의 나머지 기간 동안 이집트를 유지할 수 있었다.

아프리카의 뿔에는 홍해에 위치한 왕국인 푼트가 있었는데, 현재의 에리트레아 또는 북부 소말릴란드에 위치했을 가능성이 높다.[75] 고대 이집트인들은 처음에 푼트와 중개인을 통해 교역하다가 기원전 2350년에 직접적인 관계를 맺었다. 그들은 1,000년 이상 가까운 교역 파트너가 되었고, 푼트는 금, 방향족 수지, 흑단, 상아 및 야생 동물을 교환했다. 고대 시대 말에는 북부 에티오피아와 에리트레아에 기원전 980년에 시작된 D'mt 왕국이 있었다. 현대 소말리아와 지부티에는 마크로비안 왕국이 있었으며, 고고학적 발견을 통해 이 시대에 알려지지 않은 정교한 다른 문명의 존재 가능성이 나타났다.[76][77] 기원전 5세기에 D'mt가 멸망한 후 에티오피아 고원은 강력한 사바인의 영향을 받은 수많은 소규모 미지의 왕국에 의해 통치되었으며, 기원전 1세기에 악숨 왕국이 성장하고 확장될 때까지였다.[78] 아프리카의 뿔 해안을 따라 고대 소말리아 도시 국가가 많이 있었는데, 이는 소말리아의 해양사를 통해 번성했으며, 몰약, 유향, 향신료, 천연 검, 향, 상아를 수출했으며, 고대 인도의 계피에 대한 수익성 있는 독점권을 부여했다.[79]

악숨 왕국은 로마와 인도의 무역 관계를 통해 공국에서 주요 세력으로 성장하여 이 지역의 인도양 무역을 독점하게 되었다. 악숨의 부상은 타나 호에서 나일 강 계곡에 이르는 지역의 상당 부분을 통치하게 했고, 쿠시 왕국의 일부를 더 정복하고 남아라비아로 확장했다.[80][81][82] 이로 인해 페르시아의 예언자 마니는 악숨을 페르시아, 로마, 중국과 함께 3세기의 4대 강대국 중 하나로 간주했다.[83] 서기 4세기에 악숨의 왕이 기독교로 개종했고, 전통 아프리카 종교의 혼합을 따르던 악숨의 인구도 천천히 따랐다. 6세기 초 코스마스 인디코플레우스테스는 나중에 악숨 도시를 방문한 것을 묘사하면서, 몇 개의 왕좌 기념비 행렬을 언급했다. 6세기 초는 악숨이 히미야르 왕국과 아라비아 남서부에서 균형을 이루면서 로마-페르시아 전쟁의 일부가 되었다. 518년, 악숨은 유대교 히미야르 왕인 두 누와스에 의해 나즈란의 기독교 공동체가 박해를 받자 히미야르를 침공했다. 나즈란을 점령한 후, 악숨은 히미야르 왕좌에 괴뢰 국가를 심었지만, 522년의 쿠데타로 두 누와스가 다시 권력을 잡았고 다시 기독교인을 박해하기 시작했다. 악숨은 525년에 다시 침공했으며, 왕국을 정복하여 종속국으로 편입했다. 6세기 후반에 악숨은 히미야르 왕에 의해 사산 제국의 도움을 받아 예멘에서 추방되었다.

7세기 초, 북아프리카의 많은 지역이 비잔틴 제국의 지배를 받았다. 기독교는 제국의 국교였으며, 로마 이집트의 셈족과 콥트인은 '이단적'인 단성론 교회를 이유로 박해를 받았고, 막대한 세금을 납부했습니다. 아프리카 엑사르키는 이프리키야와 동부 마그레브의 상당 부분을 포함했으며, 주변에는 전통적인 베르베르교와 기독교가 혼합된 다양한 베르베르 왕국이 있었습니다. 내륙 지역은 유목민인 제나타, 현대 모로코의 마스무다, 현대 알제리의 사하라에 거주하는 다른 두 산하자 부족 등 다양한 부족 연합이 지배했는데, 이들은 모두 주로 전통적인 베르베르교를 따랐다. 618년, 사산 왕조의 이집트 정복 동안 사산 왕조가 비잔틴-사산 전쟁 중에 이집트를 정복했지만, 3년 후 그 지역은 다시 정복되었다.

7세기 초는 이슬람의 시작과 초기 이슬람 정복의 시작을 보았다.[112] 신생 정통 칼리파조는 빠르게 확장했고, 비잔틴 제국에게 시리아를 철수하도록 강요했다. 비잔틴 제국의 지역적 존재가 무너지면서 이집트는 642년까지 빠르게 정복되었고, 로마 이집트에 대한 이집트 콥트인들의 혐오감은 일반적으로 저항을 거의 하지 않게 했다. 그 후 무슬림의 관심은 아프리카 엑사르키가 그레고리 파트리키오 아래 콘스탄티노플로부터 독립을 선언한 마그레브로 향했다. 무슬림은 이프리키야를 정복했고, 647년에는 전투에서 그레고리와 그의 군대를 결정적으로 패배시키고 죽였다. 마그레브의 베르베르인은 연례 조공 지불을 제안했고, 영토를 합병하려는 의사가 없었던 무슬림은 이를 받아들였다. 제1 피트나로 알려진 내전이 무슬림 제국에서 발생한 후, 661년 정통 칼리파조는 우마이야 왕조에 의해 대체되었고 수도는 메디나에서 다마스쿠스로 옮겨졌다. 무슬림은 마그레브로 돌아와 비잔틴 제국이 아프리카 엑사르키를 강화하고, 쿠사일라 휘하의 베르베르 알타바 왕국과 동맹을 맺었다는 것을 알게 되었다. 쿠사일라는 683년 아랍 군대를 파괴하고 카이루안을 정복하여, 베르베르인들 사이의 각성을 불러일으켰다. 아랍인들은 돌아와 690년에 쿠사일라와 알타바를 패배시켰고, 비잔틴 제국을 북아프리카에서 몰아냈다. 서쪽에서는 오레스 왕국의 카히나가 아랍의 침략에 반대하고 군대를 격퇴하여 5년 동안 마그레브의 통치자로서의 지위를 확보했다. 아랍인들은 증원을 받았고, 701년 카히나는 죽임을 당했으며 오레스 왕국은 패배했다. 그들은 마그레브의 나머지 지역에 대한 정복을 완료했으며, 많은 베르베르인들이 이슬람교를 받아들였고, 아랍과 베르베르 연합군은 이 영토를 이베리아 반도의 무슬림 정복의 발판으로 사용했다.[113]

많은 수의 베르베르인과 콥트인들이 이슬람교로 개종했으며, 아브라함 계통 종교의 신자는 딤미 계급을 구성하여, 지즈야라고 불리는 세금을 내는 대가로 종교를 실천하는 것이 허용되었고, 군 복무는 면제되었다. 이 세금은 개종자들에게까지 확대되었다.[114] 전통적인 베르베르교 신자들은 폭력적으로 억압당했고, 종종 이슬람교로 개종하거나 투옥 또는 노예가 될 것을 요구받았다.[113] 개종한 원주민들은 무슬림 제국의 통치에 참여하는 것이 허용되었다.[113] 하리지파등은 우마이야 왕조의 북아프리카 통치에 불만을 품은 많은 베르베르인들 사이에서 비옥한 토양을 찾았고, 종교는 조직을 육성하기 위한 정치적 도구로 활용되었다.[112] 740년대에는 베르베르 반란이 칼리파조를 뒤흔들었고, 베르베르인들은 마그레브를 장악했으며, 이프리키야에서는 반란이 진압되었다. 압바스 왕조는 750년에 압바스 혁명을 통해 권력을 잡았고, 칼리파조를 아랍 배타적인 것에서 다민족적인 것으로 재구성하려고 시도했지만, 주변 지역의 점진적인 붕괴를 막기에는 충분하지 않았다. 바르가와타, 이프라니 왕조, 미드라르 왕조와 같은 다양한 단명한 원주민 왕조가 제나타에서 형성되었다. 이드리시 왕조는 마스무다의 지원을 받아 현대 모로코의 대부분을 통치하게 되었고, 제나타 사이에서 성장하는 이바디파 운동은 현대 알제리의 타헤르트를 중심으로 한 루스타미 이맘으로 절정에 달했다.[114] 9세기 초, 압바스 칼리파조의 영향력은 아글라비 왕조가 이프리키야를 통제하고 868년 툴룬 왕조가 이집트의 독립을 40년 동안 쟁취하기 전까지 더욱 쇠퇴했으며, 이후 다시 압바스 칼리파조의 통제를 받게 되었습니다.[115] 9세기 후반, 잔지 반란은 압바스 칼리파조의 고향인 이라크에서 동아프리카 노예들에 의해 발생하여, 다른 영토에서 자원을 빼앗았고, 페르시아만의 중요한 항구들을 황폐화시켰으며, 결국 수십 년간의 폭력 사태 끝에 진압되었고, 30만에서 250만 명이 사망했다.

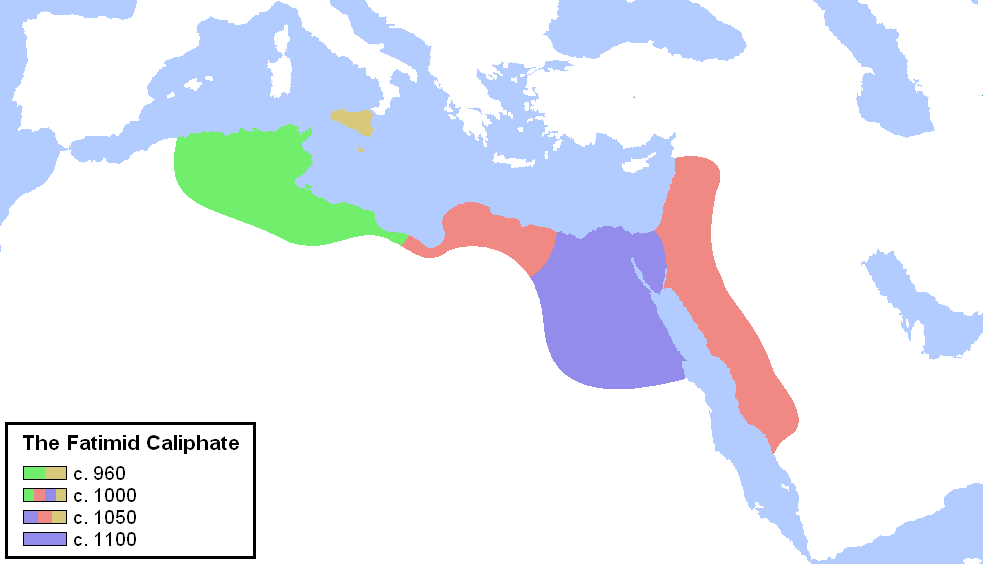

칼리파조의 점진적인 붕괴는 파티마 왕조가 909년 아글라비 왕조를 정복하여 이프리키야 전체를 장악했을 때 폭발했다. 이스마일파를 선포하며, 그들은 수니파를 따르는 압바스 칼리파조에 대항하는 칼리파조를 세웠다.[116] 신생 칼리파조는 루스타미 이맘을 정복하고 코르도바 칼리파조의 잔재에 맞서 대리전을 벌여, 동부 마그레브가 산하자 출신인 지리 왕조의 통제를 받게 되었다.[116] 969년 파티마의 이집트 정복에서 파티마 왕조는 마침내 이집트를 정복하고 수도를 카이로로 옮겼으며, 이프리키야를 지리 왕조에 넘겼다. 그곳에서 그들은 현대의 시리아와 헤자즈까지 정복하여 메카와 메디나의 성지를 확보했다. 파티마 왕조는 제국의 동부 지역에 흡수되었고, 972년 지리 왕조는 충성을 바꿔 압바스 칼리파조를 인정했다. 이에 대한 보복으로 파티마 왕조는 이프리키야에 대한 힐랄족 침략을 의뢰했고, 그 결과 바누 호라산과 아랍 부족이 이프리키야를 통치하게 되었고, 나중에는 노르만의 아프리카 왕국에 의해 대체되었다.[116] 10세기 말과 11세기 초에 파티마 왕조는 현대 알제리의 하마디 왕조와 현대 모로코의 마그라와에게 마그레브를 잃었고, 둘 다 제나타 출신이었다. 1053년, 사하라 산하자는 시질마사를 정복하고 가나 제국으로부터 아우다가스트를 점령하여 서사하라의 부유한 사하라 횡단 무역로를 통제했으며, 알모라비드 제국을 형성한 후 마그라와를 정복하고, 이베리아 재정복에 개입했다. 알모라비드는 타이파를 제국에 통합하여 초기에는 성공했지만, 군사 지도력이 마비되었고, 12세기 내내 점차적으로 영토를 기독교 세력에게 잃었다.[117] 동쪽에서는 파티마 왕조가 1061년에 제국의 붕괴가 시작되었고, 성지를 메카 샤리프에게 잃었고, 카이로에서의 반란으로 악화되었다. 셀주크 제국은 스스로를 압바스 칼리파조의 수호자로 여겼고, 그들의 동부 영토의 많은 부분을 정복했지만, 파티마 왕조는 그들이 이집트를 침범하는 것을 막았다. 제1차 십자군이 셀주크인을 상대로 하는 가운데, 파티마 왕조는 예루살렘을 되찾았지만, 아스칼론 전투에서 결정적인 패배를 당해 다시 잃었다. 파티마 왕조의 권위는 정치적 경쟁과 종교적 분열로 인한 격렬한 내부 투쟁과 이집트에 대한 기독교의 침략으로 인해 붕괴되었고, 북아프리카에 권력 공백을 만들었다. 젠기 왕조는 기독교로부터 이집트를 방어한다는 구실로 침략하여 칼리파조의 재상의 지위를 찬탈했다.[118]

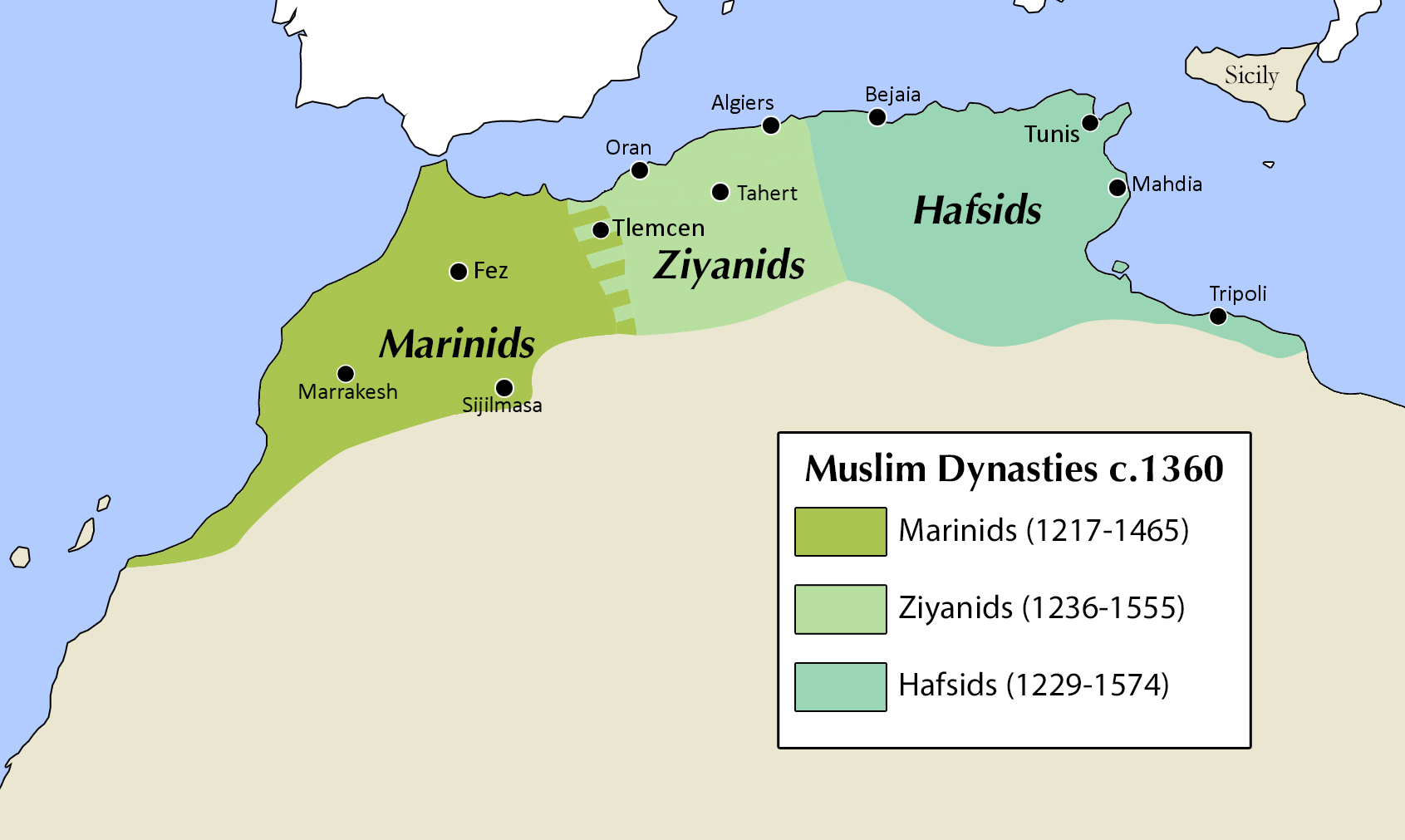

살라딘 유수프 이븐 아유브(살라딘)는 젠기 왕조와 파티마 왕조가 공동으로 기독교 세력을 격퇴하고 그가 파티마 군대의 반란을 진압한 후, 1171년 파티마 칼리프를 폐위하고 그 자리에 아이유브 왕조를 세웠으며, 압바스 칼리파조를 인정하기로 결정했다. 아이유브 왕조는 키레나이카를 점령했고, 광범위한 원정을 통해 젠기 왕조와 예멘 하마니드, 팔레스타인을 기독교 예루살렘 왕국으로부터, 그리고 시리아와 상 메소포타미아를 다른 셀주크 계승 국가로부터 정복했다.[119] 서쪽에는 알모라비드 통치에 대한 새로운 국내 위협이 있었다. 마스무다 부족 집단에서 나온 이븐 투마르트가 이끄는 종교 운동은 추종자들에 의해 진정한 마흐디로 여겨졌다. 처음에는 아틀라스 산맥에서 게릴라전을 벌였지만, 1130년에 산에서 내려왔지만 전투에서 격파되었고, 이븐 투마르트는 얼마 지나지 않아 사망했습니다. 이 운동은 칼리프인 압드 알-무민의 지도력 아래 통합되었고, 제나타의 지원을 얻은 후 마그레브를 휩쓸어 하마디 왕조, 힐랄족 아랍 부족, 노르만의 아프리카 왕국을 정복한 후, 13세기 초에는 서사하라와 이베리아에서 이프리키야까지 통치를 확장하며, 알모하드 칼리파조를 선포하고, 알모라비드의 잔재를 점차적으로 정복했다. 이후, 기독교인들은 1225년 알모하드 내부의 갈등을 이용하여 1228년까지 이베리아를 정복했고, 그라나다 토후국이 남부를 장악했습니다. 이를 따라, 알모하드는 발레아레스 제도에서 알모라비드 잔재의 침략을 받았고, 현대 모로코의 마린 왕조, 현대 알제리의 자이얀 왕조, 둘 다 제나타 출신이며, 현대 튀니지의 마스무다 출신인 하프스 왕조에게 점차 영토를 잃었고, 마침내 1269년에 멸망했다.[120] 한편, 1221년 기독교인들의 제5차 십자군을 격파한 후, 살라딘의 후손을 포함한 내부 분열이 아이유브 왕조 내에서 나타나 제국의 통일성을 약화시켰다. 몽골의 정복에 직면하여 아이유브 왕조는 맘루크 장군에게 점점 더 의존하게 되었다.

아프리카 대륙의 3분의 1을 차지하는 사하라 사막은 시대에 따라 그 모습이 크게 다르다. 2만 년 전부터 1만 년 전의 건조기에는 남쪽으로 크게 확대되었고, 1만 년 전부터 5000년 전 무렵의 습윤기에는 사막 지대가 초원화되는 "녹색 사하라" 시대도 있었다.[234] 이후에는 현재와 같은 사막화된 불모의 대지가 펼쳐지는 지역이 되었다.

사하라 사막 지역에 인류가 정착한 역사는 상당히 오래 전부터 존재[235]하지만, 낙타를 사용한 사막 횡단이 시작된 것은 기원 전후이며, 그 전까지는 사하라 남부와 지중해 쪽의 사막화된 지대를 넘어 교역은 이루어지지 않았다고 여겨진다.[236] 사하라에는 기원전 3000년 무렵부터 베르베르인이 거주하고 있었으나, 기원전 8세기 무렵부터 페니키아인에 의해 건국된 카르타고에 의해 북아프리카 연안 일대가 지배하에 놓이게 된다. 기원전 146년, 로마 제국에 의해 카르타고가 함락되자 지배 하 지역은 더욱 남하하여 로마의 속주로 분할 통치가 이루어졌다. 이 무렵, 디아스포라라고 불리는 유대인도 다수 북아프리카에 정착하기 시작했지만, 118년의 키레나이카에서의 반란을 계기로 로마 제국에 의한 가혹한 탄압이 이루어지자 사하라 오지로 이주해 갔다.

7세기 후반, 지중해 남안이 이슬람 제국의 지배 하에 놓이게 되면서 사하라를 넘는 남북 교역이 활성화되었다. 이러한 교역은 마그레브 지역에서 베르베르인에 의해 건국된 아글라브 왕조, 이드리시 왕조, 루스타미 왕조 등의 왕조의 주도에 의해 이루어졌다고 여겨진다. 그러나 11세기 중반 알모라비 왕조가 흥기하여 사하라 교역의 주도권을 획득했다.

4. 1. 1. 지중해 및 사하라

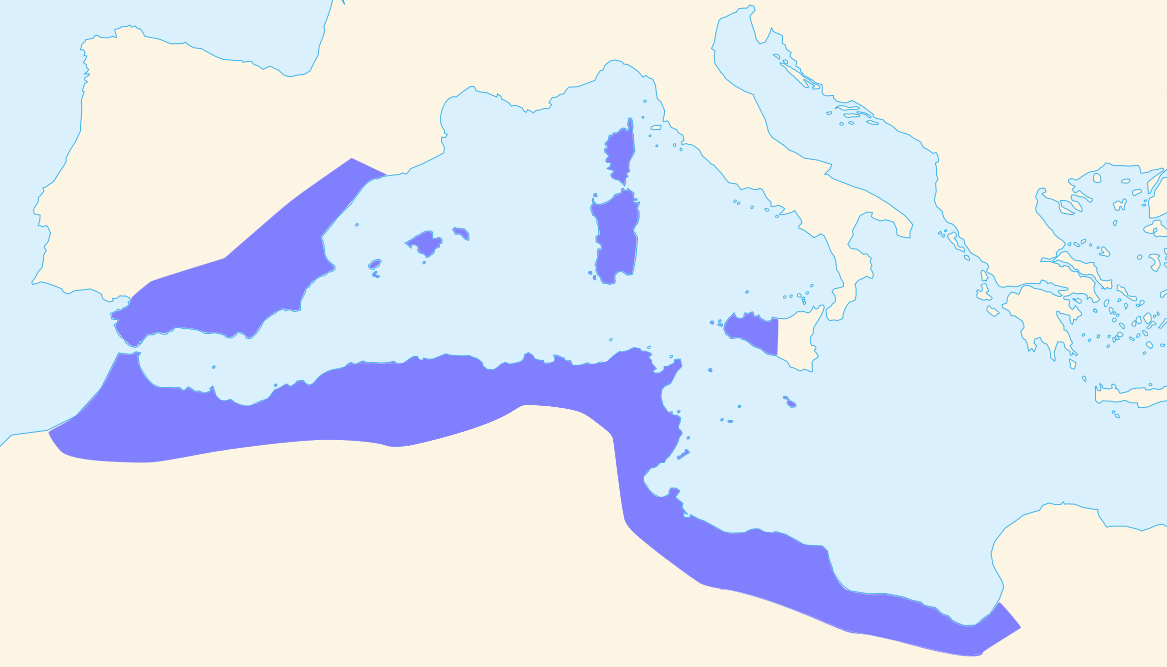

마그레브와 이프리키야는 리비아 사막 때문에 이집트와 단절되어 있었고, 이 지역 사회들은 남유럽 사회들과 인접하여 발전하였다. 페니키아의 북아프리카 정착이 튀니스 만의 교역 장소를 지배하면서 금속을 찾기 시작했다.[84] 페니키아 정착촌은 기원전 6세기에 고대 카르타고로 성장하여 그리스와 서아시아, 북유럽까지 뻗어 있는 무역 네트워크를 구축했다. 카르타고의 정치 제도는 그리스인과 로마인에게 칭찬을 받았으며, 기원전 264년 제1차 포에니 전쟁은 카르타고와 로마 공화국이 시칠리아 섬에서 충돌하면서 시작되었고, 카르타고가 패배하고 시칠리아를 잃는 것으로 끝났다.[84] 제2차 포에니 전쟁은 로마인들이 사르데냐와 코르시카를 점령하면서 발발했으며, 카르타고는 한니발의 알프스 산맥 횡단 이후 북부 이탈리아에서 성공을 거두었지만, 결정적인 전투에서 패배했다.[84]

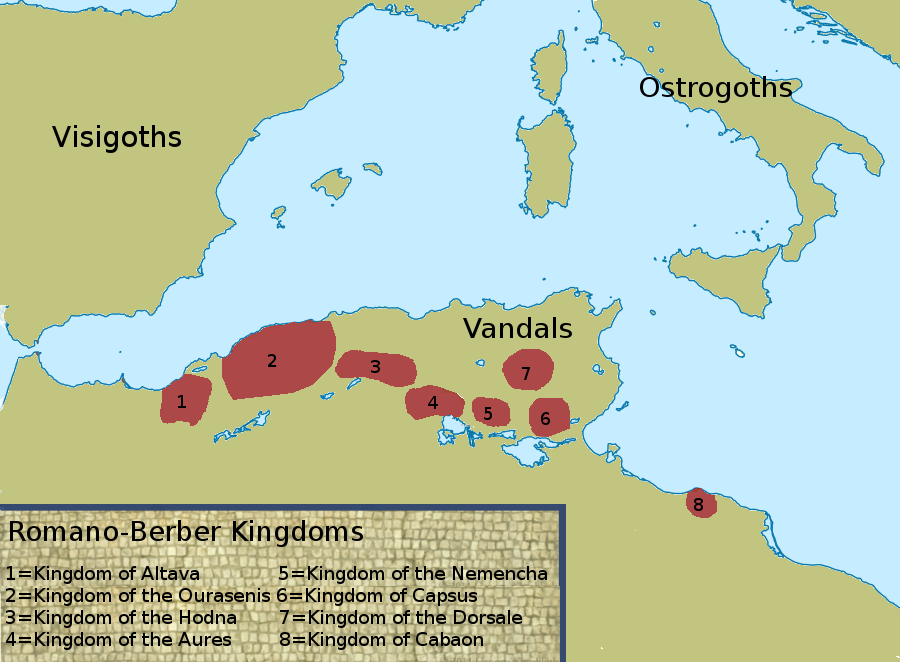

카르타고의 붕괴로 마그레브에 누미디아와 마우레타니아가 탄생했다. 제3차 포에니 전쟁은 기원전 146년에 카르타고의 패배로 이어졌고, 로마인은 아프리카 속주를 설립했다. 기원전 2세기 말, 마우레타니아는 유구르타 전쟁에 참전했고, 보쿠스 1세가 유구르타를 로마인에게 넘겨주면서 전쟁이 끝났다.[84] 그들은 모두 로마인에게 정복당했으며, 타크파리나스가 이끄는 무술라미이와 가라만테스는 서기 1세기에 전쟁에서 패배했지만 정복당하지는 않았다.[85] 서기 5세기에 반달족이 북아프리카를 정복하면서 로마의 멸망을 재촉했다. 원주민들은 마우로-로마 왕국과 마그레브의 여러 왕국에서 자치권을 회복했다. 반달족은 서기 6세기 초 비잔틴 제국의 재정복까지 이프리키야를 지배했다. 비잔틴 제국과 베르베르 왕국은 갈등을 벌였지만, 대체로 공존했다.[85] 비잔틴 제국의 아프리카 엑사르키트 내륙에는 산하자가 있었는데, 그들은 세 개의 연맹 집단으로 구성되었으며, 그 중 하나는 마스무다 집단과 유목민 제나타였다.

7세기 초, 북아프리카의 많은 지역이 비잔틴 제국의 지배를 받았다. 기독교는 제국의 국교였으며, 로마 이집트의 셈족과 콥트인은 박해를 받았고, 막대한 세금을 납부했다. 아프리카 엑사르키는 이프리키야와 동부 마그레브의 상당 부분을 포함했으며, 주변에는 다양한 베르베르 왕국이 있었다. 내륙 지역은 유목민인 제나타, 마스무다, 사하라에 거주하는 다른 두 산하자 부족 등 다양한 부족 연합이 지배했다. 618년, 사산 왕조의 이집트 정복 동안 사산 왕조가 비잔틴-사산 전쟁 중에 이집트를 정복했지만, 3년 후 그 지역은 다시 정복되었다.

7세기 초는 이슬람의 시작과 초기 이슬람 정복의 시작을 보았다.[112] 신생 정통 칼리파조는 빠르게 확장했고, 비잔틴 제국에게 시리아를 철수하도록 강요했다. 로마 이집트에 대한 이집트 콥트인들의 혐오감은 저항을 거의 하지 않게 했다. 무슬림은 이프리키야를 정복했고, 647년에는 전투에서 그레고리 파트리키오를 패배시키고 죽였다. 마그레브의 베르베르인은 연례 조공 지불을 제안했고, 무슬림은 이를 받아들였다. 제1 피트나로 알려진 내전이 무슬림 제국에서 발생한 후, 661년 정통 칼리파조는 우마이야 왕조에 의해 대체되었고 수도는 메디나에서 다마스쿠스로 옮겨졌다. 무슬림은 마그레브로 돌아와 비잔틴 제국이 아프리카 엑사르키를 강화하고, 쿠사일라 휘하의 베르베르 알타바 왕국과 동맹을 맺었다는 것을 알게 되었다. 쿠사일라는 683년 아랍 군대를 파괴하고 카이루안을 정복하여, 베르베르인들 사이의 각성을 불러일으켰다. 아랍인들은 돌아와 690년에 쿠사일라와 알타바를 패배시켰고, 비잔틴 제국을 북아프리카에서 몰아냈다. 서쪽에서는 오레스 왕국의 카히나가 아랍의 침략에 반대하고 군대를 격퇴하여 5년 동안 마그레브의 통치자로서의 지위를 확보했다. 아랍인들은 증원을 받았고, 701년 카히나는 죽임을 당했으며 오레스 왕국은 패배했다. 그들은 마그레브의 나머지 지역에 대한 정복을 완료했으며, 많은 베르베르인들이 이슬람교를 받아들였고, 아랍과 베르베르 연합군은 이 영토를 이베리아 반도의 무슬림 정복의 발판으로 사용했다.[113]

많은 베르베르인과 콥트인들이 이슬람교로 개종했으며, 아브라함 계통 종교의 신자("경전의 사람들")는 딤미 계급을 구성하여, 지즈야라고 불리는 세금을 내는 대가로 종교를 실천하는 것이 허용되었고, 군 복무는 면제되었다. 이 세금은 개종자들에게까지 확대되었다.[114] 전통적인 베르베르교 신자들은 폭력적으로 억압당했고, 종종 이슬람교로 개종하거나 투옥 또는 노예가 될 것을 요구받았다.[113] 개종한 원주민들은 무슬림 제국의 통치에 참여하는 것이 허용되었다.[113] 하리지파, 이바디파, 이스마일파, 누카리파, 수프리파와 같은 비정통 종파는 우마이야 왕조의 북아프리카 통치에 불만을 품은 많은 베르베르인들 사이에서 비옥한 토양을 찾았고, 종교는 조직을 육성하기 위한 정치적 도구로 활용되었다.[112] 740년대에는 베르베르 반란이 칼리파조를 뒤흔들었고, 베르베르인들은 마그레브를 장악했으며, 이프리키야에서는 반란이 진압되었다. 압바스 왕조는 750년에 압바스 혁명을 통해 권력을 잡았고, 칼리파조를 아랍 배타적인 것에서 다민족적인 것으로 재구성하려고 시도했지만, 주변 지역의 점진적인 붕괴를 막기에는 충분하지 않았다. 바르가와타, 이프라니 왕조, 미드라르 왕조와 같은 다양한 단명한 원주민 왕조가 제나타에서 형성되었다. 이드리시 왕조는 마스무다의 지원을 받아 현대 모로코의 대부분을 통치하게 되었고, 제나타 사이에서 성장하는 이바디파 운동은 현대 알제리의 타헤르트를 중심으로 한 루스타미 이맘으로 절정에 달했다.[114] 9세기 초, 압바스 칼리파조의 영향력은 아글라비 왕조가 명목상으로만 압바스 칼리파조의 지배를 받으며 이프리키야를 통제하고 868년 툴룬 왕조가 이집트의 독립을 40년 동안 쟁취하기 전까지 더욱 쇠퇴했으며, 이후 다시 압바스 칼리파조의 통제를 받게 되었다.[115] 9세기 후반, 잔지 반란은 압바스 칼리파조의 고향인 이라크에서 동아프리카 노예들에 의해 발생하여, 다른 영토에서 자원을 빼앗았고, 페르시아만의 중요한 항구들을 황폐화시켰으며, 결국 수십 년간의 폭력 사태 끝에 진압되었고, 30만에서 250만 명이 사망했다.

칼리파조의 점진적인 붕괴는 파티마 왕조가 바바레스 부족 연합에서 일어나 909년 아글라비 왕조를 정복하여 이프리키야 전체를 장악했을 때 폭발했다. 이스마일파를 선포하며, 그들은 수니파를 따르는 압바스 칼리파조에 대항하는 칼리파조를 세웠다.[116] 신생 칼리파조는 빠르게 쇠퇴하는 루스타미 이맘을 정복하고 코르도바 칼리파조의 잔재에 맞서 대리전을 벌여, 동부 마그레브가 산하자 출신인 지리 왕조의 통제를 받게 되었다.[116] 969년 파티마의 이집트 정복에서 파티마 왕조는 수십 년의 시도 끝에 약화된 압바스 칼리파조에 대항하여 마침내 이집트를 정복하고 수도를 카이로로 옮겼으며, 이프리키야를 지리 왕조에 넘겼다. 그곳에서 그들은 현대의 시리아와 헤자즈까지 정복하여 메카와 메디나의 성지를 확보했다. 파티마 왕조는 제국의 동부 지역에 흡수되었고, 972년 파키르의 격려를 받아 지리 왕조는 충성을 바꿔 압바스 칼리파조를 인정했다. 이에 대한 보복으로 파티마 왕조는 그들을 처벌하기 위해 이프리키야에 대한 힐랄족 침략을 의뢰했고, 그 결과 바누 호라산과 아랍 부족이 이프리키야를 통치하게 되었고, 나중에는 노르만의 아프리카 왕국에 의해 대체되었다.[116] 10세기 말과 11세기 초에 파티마 왕조는 현대 알제리의 하마디 왕조와 현대 모로코의 마그라와에게 마그레브를 잃었고, 둘 다 제나타 출신이었다. 1053년, 정화주의적인 수니파에 의해 촉발된 사하라 산하자는 시질마사를 정복하고 가나 제국으로부터 아우다가스트를 점령하여 서사하라의 부유한 사하라 횡단 무역로를 통제했으며, 알모라비드 제국을 형성한 후 마그라와를 정복하고, 기독교 세력이 위기에 처한 무슬림 타이파에서 나온 이베리아 재정복에 개입했다. 알모라비드는 타이파를 제국에 통합하여 초기에는 성공했지만, 파괴적인 매복으로 군사 지도력이 마비되었고, 12세기 내내 점차적으로 영토를 기독교 세력에게 잃었다.[117] 동쪽에서는 파티마 왕조가 1061년에 제국의 붕괴가 시작되었고, 성지를 메카 샤리프에게 잃었고, 카이로에서의 반란으로 악화되었다. 셀주크 제국은 스스로를 압바스 칼리파조의 수호자로 여겼고, 그들의 동부 영토의 많은 부분을 정복했지만, 파티마 왕조는 그들이 이집트를 침범하는 것을 막았다. 기독교인들의 제1차 십자군이 셀주크인을 상대로 하는 가운데, 파티마 왕조는 기회주의적으로 예루살렘을 되찾았지만, 아스칼론 전투에서 결정적인 패배를 당해 다시 잃었다. 파티마 왕조의 권위는 정치적 경쟁과 종교적 분열로 인한 격렬한 내부 투쟁과 이집트에 대한 기독교의 침략으로 인해 붕괴되었고, 북아프리카에 권력 공백을 만들었다. 명목상 셀주크의 종주권 아래에 있는 젠기 왕조는 기독교로부터 이집트를 방어한다는 구실로 침략하여 칼리파조의 재상의 지위를 찬탈했다.[118]

전임자의 암살 이후, 재상의 지위는 살라딘에게 넘어갔다. 젠기 왕조와 파티마 왕조가 공동으로 기독교 세력을 격퇴하고 그가 파티마 군대의 반란을 진압한 후, 살라딘은 결국 1171년 파티마 칼리프를 폐위하고 그 자리에 아이유브 왕조를 세웠으며, 압바스 칼리파조를 인정하기로 결정했다. 아이유브 왕조는 키레나이카를 점령했고, 광범위한 원정을 통해 젠기 왕조와 예멘 하마니드, 팔레스타인을 기독교 예루살렘 왕국으로부터, 그리고 시리아와 상 메소포타미아를 다른 셀주크 계승 국가로부터 정복했다.[119] 서쪽에는 알모라비드 통치에 대한 새로운 국내 위협이 있었다. 마스무다 부족 집단에서 나온 이븐 투마르트가 이끄는 종교 운동은 추종자들에 의해 진정한 마흐디로 여겨졌다. 처음에는 아틀라스 산맥에서 게릴라전을 벌였지만, 1130년에 산에서 내려왔지만 전투에서 격파되었고, 이븐 투마르트는 얼마 지나지 않아 사망했습니다. 이 운동은 자칭 칼리프인 압드 알-무민의 지도력 아래 통합되었고, 제나타의 지원을 얻은 후 마그레브를 휩쓸어 하마디 왕조, 힐랄족 아랍 부족, 노르만의 아프리카 왕국을 정복한 후, 13세기 초에는 서사하라와 이베리아에서 이프리키야까지 통치를 확장하며, 알모하드 칼리파조를 선포하고, 알모라비드의 잔재를 점차적으로 정복했다. 이후, 기독교인들은 1225년 알모하드 내부의 갈등을 이용하여 1228년까지 이베리아를 정복했고, 그라나다 토후국이 남부를 장악했다. 이를 따라, 곤경에 처한 알모하드는 발레아레스 제도에서 알모라비드 잔재의 침략을 받았고, 현대 모로코의 마린 왕조, 현대 알제리의 자이얀 왕조, 둘 다 제나타 출신이며, 현대 튀니지의 마스무다 출신인 하프스 왕조에게 점차 영토를 잃었고, 마침내 1269년에 멸망했다.[120] 한편, 1221년 기독교인들의 제5차 십자군을 격파한 후, 살라딘의 후손을 포함한 내부 분열이 아이유브 왕조 내에서 나타나 제국의 통일성을 약화시켰다. 몽골의 정복에 직면하여 아이유브 왕조는 맘루크 장군에게 점점 더 의존하게 되었다.

4. 1. 2. 나일강 수계

1세기경 에티오피아 고원에 악숨 왕국이 건국되었다. 셈족이 예멘에서 홍해를 건너와 세운 이 왕국은 아라비아 문화를 계승하면서도 독자적인 문화를 발전시켰다. 4세기, 메로에 왕조를 멸망시킨 에자나 왕은 콥트 정교회를 국교로 삼고, 그리스, 로마 제국, 동로마 제국과의 홍해 무역으로 번영했다. 아둘리스는 주요 항구 도시였다. 콥트 정교회는 서민들에게도 확산되었으나, 7세기 아라비아 반도가 페르시아에 점령되고 이슬람화가 진행되면서 악숨 왕국은 고립되고 교역로가 끊겨 쇠퇴했다.11세기경, 내륙 라스타 지방에서 자구에 왕조가 등장하여 라리벨라 암굴 교회군을 조성했다. 13세기 후반, 이쿠노 아믈라크는 악숨 왕가의 혈통을 주장하며 라스타 남쪽 암하라, 쇼아 지방에서 거병, 1270년 자구에 왕조를 멸망시키고 솔로몬 왕조를 열었다. 솔로몬 왕조는 암하라와 쇼아의 기독교 세력과 이슬람교 세력의 연합체였으며, 이들의 세력 균형 위에 성립되었다.

이쿠노 아믈라크의 손자 아므데 시온(재위 1314~1344)은 타나 호 북쪽의 유대인(파라샤) 세력과 동쪽 아와시 강 유역의 이슬람교 세력을 정복했다. 아와시 강 유역의 이슬람교 세력은 솔로몬 왕조의 이웃 이파트 술탄국에 접근했으나, 아므데 시온은 이파트 영내에서 기독교도가 이슬람교도에게 노예로 팔린 사건을 구실로 이파트를 공격, 격파하고 주둔 부대를 두어 지배했다. 이파트의 속국화로 다른 소 술탄국도 아므데 시온의 지배하에 들어갔고, 다와로와 샤르하 등 교역 도시도 등장했다. 솔로몬 왕조는 큰 도시를 건설하지 않고 이동하는 "궁정"을 통해 국토를 지배했다. 황제의 가족, 기병, 근위병, 관료, 황족, 문관, 무관, 승려들이 함께 이동하는 캠프 형태였다. 정복지에는 다른 지역 출신의 병사들로 구성된 주둔군이 배치되어 반란을 즉시 진압했다. 솔로몬 왕조는 군대와 부를 바탕으로 에티오피아 교회를 보호했기에 이슬람교도들의 불만이 커졌다. 맘루크 왕조가 이슬람교도의 자유와 안전, 이익을 요구하자, 솔로몬 왕조는 이집트 내 콥트파 기독교도의 자유와 안전, 이익을 요구하며 강경하게 대응했다. 제라 야코브(재위 1434~1468)는 유럽에 사절을 보내 기술자들을 데려왔다. 그러나 제라 야코브 사후, 제국은 아들 비이데 마리얌(재위 1468~1478)의 치세까지만 안정을 유지했고, 후계자 다툼으로 쇠퇴하여 16세기 전반 이맘 이븐 이브라힘의 반란으로 붕괴했다.

4. 1. 3. 에티오피아 고원 및 아프리카의 뿔 지역

6세기 말, 악숨 왕국은 오늘날의 에티오피아와 에리트레아의 대부분을 지배했으며, 동쪽에는 할라 왕국이 있었다. 한편, 소말리아 반도의 고대 소말리아 도시 국가들은 수익성 높은 인도양 무역과 인도와의 우호 관계를 통해 계속 번성했다.[121]7세기 초 이슬람교의 탄생 이후, 북중부의 하라르 고원에는 초기 무슬림들이 박해를 피해 정착하여 소말리아인과 섞였고, 소말리아인은 이슬람교로 개종한 최초의 비 아랍인 중 일부가 되었다.[121] 무슬림과 악숨 간의 관계는 처음에는 613년에 악숨이 초기 무슬림에게 피난처를 제공하면서 긍정적이었으나, 악숨이 아랍 해안을 침략하고 무슬림이 달라크 군도에 정착하면서 관계가 악화되었다.[122] 홍해 노예 무역은 무슬림 정복 이후 확장되어 번성했으며, 베자족, 누비아인, 에티오피아인이 헤자즈로 수출되었다.[123] 악숨은 점차 홍해에 대한 통제력을 잃었고, 이 지역에서 비잔틴 제국이 축출되면서 고립되어 사회가 내성적으로 변하고 구약성경의 성경적 전통에서 영감을 얻게 되었다.[124]

한편, 7세기, 8세기, 9세기 동안 이슬람의 전파는 주로 다와를 통해 소말리아 반도를 통해 퍼져나갔다. 후바트의 할라 왕국 또한 서기 700년경에 이슬람으로 개종했다. 소말리아인들은 다양한 씨족으로 조직되었으며, 아랍인과의 관계는 구전 전통에서 그들의 계보를 사말레, 다루드 또는 셰이크 이샤크로 연결하도록 했으며, 전통적으로 무함마드의 사촌의 후손이었다.

서쪽에서는 7세기부터 15세기까지 아랍 부족이 수단으로 이주했고, 그 동안 베자족은 이슬람화되어 아랍화되었다. 8세기에는 베자족 유목민들이 악숨의 북부 영토를 침략하여 에리트레아 고원을 점령했으며, 악숨에 대한 징벌적 약탈을 감행하여 베자 왕국을 세웠다. 악숨 인구는 내륙으로 더 이동하여 에티오피아 고원으로 이동하여 수도를 악숨에서 쿠바르로 옮겼고, 9세기에는 남쪽으로 확장했다.[122] [125]

역사는 불분명해지지만, 구전 전통에 따르면 악숨의 확장은 960년에 유대교 베타 이스라엘 왕국과 충돌을 일으켰으며, 여왕 구디트가 이끄는 시미엔 산맥에 위치해 있었다. 이에 따라 구디트는 악숨의 왕을 물리치고 살해했으며 교회를 불태웠다.[125] 구디트는 악숨의 남쪽 확장에 저항한 이교도 여왕이었을 가능성이 있다.[124]

동쪽에서는 9세기와 10세기에 디르와 같은 소말리아 씨족과 다른 집단들이 하라르 고원에 파타가르, 다와로, 발레 술탄국, 하디야 술탄국, 하르가야, 모라, 크웰고라, 아달을 포함한 국가를 형성했으며, 후자는 제일라 (이전의 아발리테스)의 항구 도시에 중심을 두었다.[126] 그들은 남쪽에 셰와 술탄국과 인접했는데, 그 왕조는 메카의 바누 막줌에서 유래했다. 뿔의 남동쪽 해안에는 툰니 씨족이 툰니 술탄국을 세웠고, 사라피온 씨족은 모가디슈 술탄국을 형성했다.

전통적으로 구디트의 왕조는 1137년까지 통치했으며, 그들은 마라 타클라 하이마노트에 의해 전복되거나 정복되었다. 그가 악숨의 장군이었는지 구디트의 친척이었는지는 논쟁의 대상이며, 그는 자그웨 왕조를 세웠다. 에티오피아의 전통에 따르면, 그가 왕위에 오르기 전에 게브레 메스켈 라리벨라는 예수에 의해 예루살렘을 여행하도록 안내받았으며, 에티오피아에 두 번째 예루살렘을 건설하라는 지시를 받았다.[124] 이에 따라 11개의 암굴 교회가 수도 로하 외곽에 위임되었고, 그의 이름을 따서 라리벨라로 개명되었으며, 빠르게 에티오피아 기독교의 성지가 되었다.

구전 전통에 따르면, 왈라이타-말라 왕조의 모톨로미 사토는 13세기에 다모트 왕국을 세웠으며, 지역적으로는 왈라이타 왕국으로 알려져 있으며 전통 아프리카 종교를 따랐다.[127] 역사는 계속 불분명하지만, 다모트 왕국, 자그웨 왕조, 셰와 술탄국 사이에서 지역 패권이 경쟁했다.[128] 다모트는 금 생산에서 경제적 힘을 얻었을 가능성이 높으며, 금은 제일라로 수출되었다.[129] 자그웨와 셰와는 다모트에 대항하기 위해 조건부 동맹을 맺도록 강요되었으며, 셰와는 때때로 이교도에게 조공을 바치도록 강요되었다.[130]

13세기에 아주란 씨족은 뿔의 동쪽 해안에 아주란 술탄국을 세우고 확장하여 툰니를 정복하고 모가디슈를 속국으로 삼아 인도양 무역을 지배하게 되었으며, 와르상갈리 씨족은 뿔의 북동쪽 해안에 와르상갈리 술탄국을 형성했다.

4. 1. 4. 스와힐리 해안, 마다가스카르, 코모로 제도

7세기 초 스와힐리 해안에는 스와힐리 문명이 계속 존재했다. 이들은 주로 농업에 기반을 둔 경제를 가지고 있었지만, 인도양 무역을 통해 교역을 하고 지역 산업을 발전시켰으며, 상징적인 석조 건축을 가지고 있었다.[131][132] 숲이 우거진 강 어귀는 자연 항구를 만들었고, 연간 몬순 바람은 무역을 도왔다.[133][134] 스와힐리 문명은 수백 개의 정착지로 구성되었으며, 잠베지 분지와 대호수와 같은 내륙의 사회와 왕국을 더 넓은 인도양 무역에 연결했다.[131]마다가스카르 정착에 대한 연대기는 많은 논쟁이 있지만, 대부분의 학자들은 이 섬이 5세기 또는 7세기 경 오스트로네시아인에 의해 정착되었다는 데 동의한다. 이들은 아웃리거 보트를 타고 인도양을 건너 코모로 제도에도 정착했다.[135][136] 이 두 번째 물결은 수세기 전 첫 번째 물결의 후손들이 드물게 거주하고 있는 마다가스카르 섬을 발견했을 가능성이 있으며, 내륙 고원의 ''바짐바''는 존경받고 말라가시의 구전에서 두드러지게 나타난다.

7세기부터 더 넓은 지역은 스와힐리가 초기 무슬림 정복 이후 번성하는 인도양 무역에 참여하면서 무역 확장을 겪었다.[131] 정착지는 더욱 중앙 집중화되었으며, 주요 국가로는 북쪽의 게디, 웅가나, 파테, 말린디, 몸바사, 탕가, 잔지바르의 웅구자 우쿠, 카오레, 다르에스살람, 킬와, 모나포, 모잠비크, 남쪽의 켈리마네, 소팔라, 치부엔, 인함바네 등이 있었다.[132] 이들은 응갈라와등의 배를 통해 금, 철, 구리, 상아, 노예, 도자기, 면직물, 목재, 곡물, 쌀을 수출하고 비단, 유리 제품, 보석, 이슬람 도자기, 중국 도자기를 수입했다.[137] 국가 간의 관계는 변동이 심하고 다양했으며, 몸바사, 파테, 킬와가 가장 강력하게 부상했다.

이러한 번영은 일부 아랍 및 페르시아 상인들이 정착하여 다양한 사회에 동화되도록 이끌었고, 8세기부터 14세기까지 이 지역은 무역 기회가 증가하면서 점차 이슬람화되었다. 일부 구전에는 아랍 또는 페르시아 출신의 통치자가 있었다.[131] 킬와 연대기는 구전을 바탕으로 한 것으로, 시라즈 출신의 페르시아 왕자가 도착하여 현지 주민으로부터 킬와 섬을 획득한 후, 반투족 왕과의 다툼으로 킬와가 본토로의 육교를 끊게 되었다고 한다. 이로도등 북부 마다가스카르의 정착지도 무역에 참여하여 아랍 이민을 유치했다.[132] 반투족은 9세기부터 마다가스카르와 코모로로 이주했으며, 이때 제부가 처음 도입되었다.

10세기부터 킬와는 그 영향력을 확대하여 북쪽에 위치한 소말리아의 모가디슈의 지배에 도전하게 되었지만, 킬와의 부상에 대한 세부 사항은 여전히 부족하다. 12세기 후반에 킬와는 남쪽의 소팔라를 장악했는데, 이곳은 내륙의 그레이트 짐바브웨와 연결된 주요 무역 도시였으며, 짐바브웨 금으로 유명했고, 모가디슈의 헤게모니를 찬탈하는 데 상당한 영향을 미쳤으며, 펨바 섬과 잔지바르를 정복하기도 했다. 킬와의 행정은 할당된 도시를 통치하는 것부터 더 강력한 도시에서 대사 역할을 수행하는 것까지 다양한 대표자로 구성되었다. 한편, 파테가 샹가, 파자, 번영하는 만다를 정복했으며, 한때 인기 있는 푸모 리용고가 이끌었다고 전한다.[138] 펨바, 잔지바르, 라무, 마피아 및 코모로는 시라지에 의해 더 많이 정착되었고, 무역에 유리한 지리적 위치로 인해 중요성이 커졌다.

1100년경에는 마다가스카르의 모든 지역에 사람이 살았지만, 전체 인구는 적었다.[139] 사회는 나중에 군주제를 구현하도록 발전한 ''하시나''의 지시에 따라 조직되었으며, 섬의 강어귀를 놓고 서로 경쟁했으며, 구전은 피비린내 나는 충돌을 묘사하고 초기의 정착민들은 종종 해안이나 내륙으로 밀려났다고 한다.[139] 한 아랍 지리학자는 1224년에 이 섬이 매우 많은 도시와 왕국으로 구성되어 있으며, 왕들이 서로 전쟁을 벌였다고 기록했다.[139] 기후 변화의 도움을 받아, 사람들은 섬을 울창한 숲에서 경작과 제부 목축을 위한 초원으로 점차 변화시켰다. 중앙 고원의 구전은 ''바짐바''라고 불리는 초기 인구를 만났다고 묘사하며, 이들은 마다가스카르의 첫 번째 정착민으로 생각되며, 원시적인 난쟁이로 묘사된다.[139] 13세기부터 무슬림 정착민이 도착하여 각 사회에 통합되었고, 이슬람 무역 네트워크로 인해 높은 지위를 유지했다.

4. 2. 서아프리카사

7세기부터 13세기까지 서아프리카는 강수량이 비교적 풍부했고, 특히 사하라 사막을 가로지르는 무역이 급격하게 성장하면서 여러 중요한 국가들이 번성했다.[140] 서부 사헬에 낙타가 도입되면서 더 많은 상품을 쉽게 이동할 수 있게 되었다.[141] 이 사막 주변 국가들은 북아프리카의 아랍 및 베르베르 상인들이 남긴 기록을 통해 그들의 권력과 부를 짐작할 수 있다.

이 시대의 왕국들은 도시와 핵심을 중심으로 했으며, 이 지점에서 다양한 영향이 나타났고, 이는 고정된 국경이 없다는 것을 의미한다.

이러한 국가들 중 가장 강력하고 잘 알려진 국가는 와가두 (일반적으로 가나 제국)로, 6세기부터 서부 사헬을 지배했을 것으로 추정된다.[142] 와가두는 세네갈 강 계곡의 타크루르에서 니제르 계곡의 메마에 이르는 여러 국가들 중 가장 강력했으며, 이들은 가나에 종속되어 있었다.[145] 와가두와 마찬가지로 7세기에 부상한 가오 제국은 7개 이상의 왕국으로부터 종주권을 인정받았다. 가오와 쿰비 살레(와가두의 수도)는 사하라 횡단 무역를 통해 북아프리카의 타드메카, 카이루안, 시질마사와 연결되어 소금, 금, 노예 등을 거래하며 막대한 부를 축적했다.[143][144][145][93]

서아프리카에 이슬람이 도래하면서 이 지역 전체 역사에 큰 변화가 일어났다. 10세기까지 가오의 왕은 이바디 이슬람으로 개종했을 것으로 추정된다. 1035년 타크루르의 와르 자비 왕은 수니 이슬람을 받아들인 최초의 통치자가 되었다.[146] 1050년대 알모라비드 산하자의 부상은 타크루르의 무슬림들에게 영감을 받았을 가능성이 있으며, 이후 수십 년 동안 사헬 국가 지도자들이 이슬람을 제도화하도록 이끌었다.[147]

소소의 수마오로 칸테는 디아라, 가자아가, 만딩 지역을 정복했다.[150] 구전 순자타 서사시에 따르면, 망명 중인 만딩카 왕자 순자타 케이타는 백성을 폭군 소소 왕으로부터 구하기 위해 만덴으로 돌아왔다. 순자타는 만딩카 씨족을 통일하고 메마와 동맹을 맺었으며, 13세기 초 키리나 전투에서 수마오로 칸테를 격파하고 말리 제국을 건국했다.[183]

말리는 군사 작전으로 디아푸누를 정복하고 푸타잘론 고원에 대한 종주권을 확립했다.[152] 키타의 월로프 왕에게 모욕을 당한 순자타는 티라마칸 트라오레에게 대규모 군대를 이끌고 서쪽으로 가서 세네감비아 대부분을 제국 통제하에 두도록 했다.[153]

니제르강 수계에서는 기원전 5세기부터 2세기까지 노크 문화가 번성했고, 9세기 무렵에는 이보=우크에서 청동기 제품을 다량 포함하는 왕묘가 만들어졌다. 10세기~15세기에는 이페 왕국과 에시에 문화가 번성했다. 13세기 중반에는 말리 제국이 건국되었고, 15세기에는 송가이 제국이 서수단 거의 전역을 지배했다.

14세기 나이지리아 남부에 흥기한 베냉 왕국은 15세기 말 포르투갈과의 교역을 통해 총을 도입하여 군사력과 왕권을 강화했고, 18세기까지 번영했다. 베냉 왕국은 이페 왕국의 조각과 함께 청동 및 상아 조각으로 유명하며, 이는 훗날 유럽에 소개되어 20세기 미술에 큰 영향을 주었다.

오늘날 나이지리아 북부에서, 하우사족은 바야지다가 9세기에 다우라에 왔고, 그의 후손들이 10, 11, 12세기에 왕국을 세웠다고 전한다.[157]

4. 2. 1. 니제르강 수계

니제르강은 기니의 산지에서 발원하여 니제르 분지를 크게 굽이쳐 기니만으로 흘러드는 강이다. 이 강 유역은 금 생산지로 유명하며 비옥한 토지를 가지고 있어, 오래전부터 원거리 교역이 활발했고 여러 거대 왕국들이 번성했다. 기원전 3000년에서 2000년 사이에 이 지역에서는 참마, 기름야자, 커피 등의 식물 재배가 시작되었고, 이는 주민들의 정착 생활을 가능하게 했다.[246]

기원전 5세기부터 2세기까지 나이지리아 중부의 조스 고원에서는 토우로 유명한 초기 철기 문화인 노크 문화가 번성했다. 타르가(Taruga)와 섬문 두키야(Sumun Dukiya) 유적에서는 노크 시대의 거주층이 발견되었으며, 방사성 탄소 연대 측정을 통해 그 연대가 확정되었다. 노크 문화의 취락 유적은 주로 산 정상에서 발견되며, 수백 미터에 이르는 화강암 등으로 쌓은 석벽 유구가 확인된다. 이는 노크 문화에서 이미 대규모 협동 작업이 이루어졌음을 보여준다.

타르가와 섬문 두키야의 노크 문화 거주층에서는 토우와 토기 외에도 철 생산에 사용된 용광로 유적이 발견되었다. 이 용광로를 통해 농기구, 화살촉, 창날, 첨두기, 팔찌 등을 제작했을 것으로 추정된다. 이는 농작업에 필수적인 철제 도구를 만드는 장인들이 힘을 갖게 되었음을 의미한다. 노크 유적 외에도 니제르의 도 데미 등에서 철 사용이 확인되었다. 적어도 기원전 5세기에는 서아프리카에서 철제 도구를 사용했으며, 이는 아프리카 내 다른 지역과 비교해도 가장 이른 시기에 해당한다. 노크의 테라코타는 이후 이페 왕국과 베냉 왕국의 청동 조각, 에시에 문화의 석조, 그리고 중남부 아프리카 반투 문화의 조각에까지 영향을 미친 것으로 여겨져 고고학과 미술사에서 중요한 위치를 차지한다.

9세기 무렵, 나이지리아 남동부 니제르강 삼각주 부근 이보=우크에서는 청동기 제품을 다량 포함하는 왕묘가 만들어졌다. 10세기~15세기에는 청동 조각으로 유명한 이페 왕국과 소프스톤 소상으로 알려진 에시에 문화가 번성했다.

밀림으로 고립되었던 남부와 달리, 북부에서는 카라반 교역을 통해 북아프리카의 물품과 문화가 전해졌고, 이슬람교가 수용되었다. 12세기부터 13세기 무렵 차드호 주변에서는 아프리카 카라반 교역로의 이익과 군사력을 바탕으로 카넴-보르누 제국이 전성기를 맞이했으며, 이 왕가는 19세기까지 이어졌다. 이 지역에서 가장 오래된 왕국은 8세기에 이미 아랍 사료에 등장하는 가나 왕국이다. 지리학자 알 야쿠비는 "가나라는 황금의 나라의 왕은 강력하며, 그의 권력 아래 많은 왕들이 속해 있다"라고 기록했다. 가나 왕국의 수도는 모리타니와 말리 공화국 국경 부근으로 추정되며, 유적의 규모로 보아 1만 명에서 2만 명의 주민이 거주했던 것으로 보인다. 가나 왕국은 교역을 통해 이슬람교의 영향을 강하게 받았으며, 11세기 말에는 거의 왕국 전역에 이슬람교가 전파된 것으로 여겨진다.

13세기 중반, 만딩카족에 의해 말리 왕국이 건국되었다. 말리 왕국 역시 초기부터 이슬람교를 수용했으며, 전통적으로 왕은 알 무슬마니라고 불렸다. 1353년 이븐 바투타는 말리 왕국의 모습을 다음과 같이 묘사했다. "왕은 비단으로 덮여 있고, 황금 새가 조각된 일산이 설치된 궁정 안뜰에서 알현한다. 왕 뒤에는 300명의 무장한 노예들이 엎드려 있고, 옥좌에 앉으면 북과 뿔피리가 울려 퍼진다." 말리 왕국은 16세기 말 투아레그 등 북방 민족의 침략을 받아 17세기 무렵 멸망했다.

송가이 제국은 니제르강 동쪽 기슭에서 어로와 목축으로 생계를 유지하던 송가이족이 11세기 후반에 건국한 나라로, 오랫동안 말리 왕국의 지배를 받았다. 15세기 전반 슨니 마다우 시대에 말리 제국의 수도 니아니를 공격하여 승리하고 24개 부족의 노예를 빼앗았다. 1464년 소니 알리(슨니 알리)와 아스키아 무하마드 1세 시대에 급격히 세력을 확장하여 서수단 거의 전역을 지배하는 거대한 영토를 구축했다. 팀북투에는 북아프리카에서 많은 종교 지도자와 학자들이 초청되어 학문의 도시로 명성을 떨쳤다. 그러나 16세기 암염 광산 채굴권을 둘러싸고 모로코와 분쟁이 격화되었고, 16세기 말 왕위 계승 다툼으로 국토가 황폐해진 틈을 타 철포로 무장한 모로코군에게 공격받아 멸망했다.

이 세 나라는 넓은 영토로 인해 종종 "제국"으로 불리기도 한다.

니제르강 중류 유역에서는 10세기 무렵부터 성벽으로 둘러싸인 도시를 중심으로 여러 소국가들이 형성되었는데, 이를 하우사 제국이라고 부른다. 초기에는 송가이 왕국의 지배를 받았으나, 송가이 왕국 멸망 후에는 각각 독립적으로 활동했다.

한편, 14세기 나이지리아 남부에 흥기한 베냉 왕국은 15세기 말 포르투갈과의 교역을 통해 총을 도입하여 군사력과 왕권을 강화했고, 18세기까지 번영했다. 베냉 왕국은 이페 왕국의 조각과 함께 청동 및 상아 조각으로 유명하며, 이는 훗날 유럽에 소개되어 20세기 미술에 큰 영향을 주었다.

4. 3. 중앙아프리카사

기원전 4천년기에 콩고 분지에는 밤벵가, 바야카, 바코야, 바봉고, 밤부티 족 등 아프리카 피그미족이 거주했다.[97]

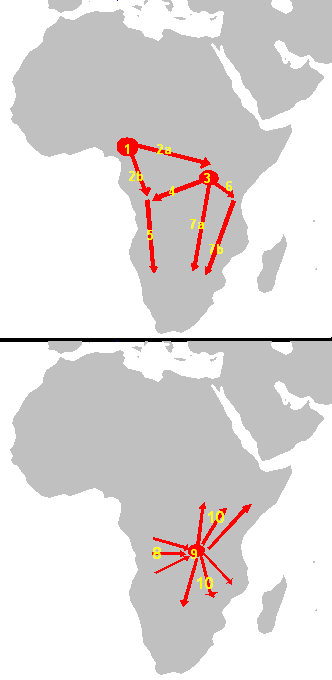

반투족의 팽창은 중앙아프리카에서 동부 및 남부 아프리카로 반투어족 언어를 사용하는 민족이 이동한 사건으로, 대륙 정착에 큰 영향을 미쳤다.[99] 기원전 2천년기에 시작된 반투족의 이동은 카메룬에서 콩고 분지를 거쳐 동쪽 아프리카 대호수 지역으로 이어졌고, 기원전 5세기부터 우레웨 문화를 형성했다.[100][101] 서기 7세기에는 우펨바 우울로 퍼져나가 Cultura Upemba|우펨바 문화es를 형성했다.[102] 기원전 1천년기 동안 아프리카 대호수에서 남부 및 동부 아프리카로 이동했으며, 기원전 2세기에는 잠베지 분지 상류로, 서기 1세기에는 앙골라 사바나, 말라위, 잠비아, 짐바브웨로 이동하여 서기 5세기에 고코메레 문화를 형성했다.[103]

반투족 이동 이후, 기원후 700년경 말레보 풀, 앙골라 고원, 마이-돔베 호, 우펨바 우울을 중심으로 국가와 계급 형성이 시작되었다.[158] 우펨바 우울에서는 10세기 이후 마을을 기반으로 사회 계층화와 통치가 시작되었다.[158]

15세기 무렵부터 콩고강 수계를 중심으로 콩고 왕국, 루바 왕국, 룬다 왕국 등의 문명이 형성되었다.

4. 3. 1. 콩고강 수계

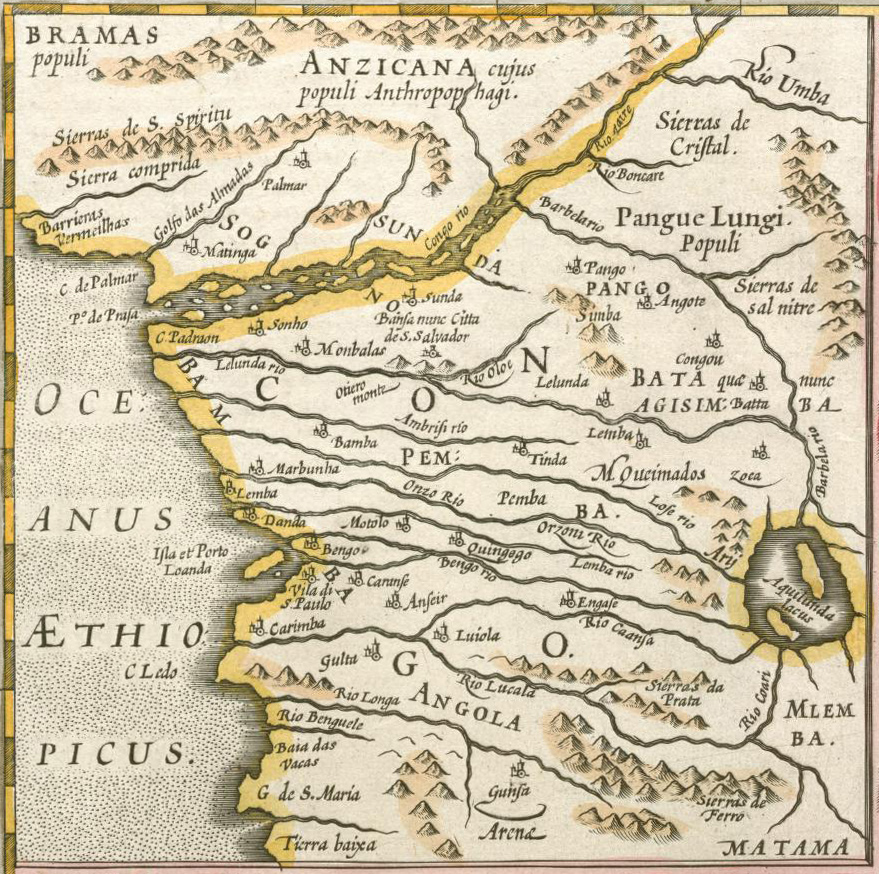

콩고강(구칭 자이르강)은 아프리카 대륙 중앙부를 나선형으로 돌며 대서양으로 흘러드는 큰 강으로, 15세기 무렵부터 콩고 왕국, 루바 왕국, 룬다 왕국 등의 문명을 형성해 왔다. 콩고 왕국은 하구 부근에서 앙골라 인근까지 분포하는 사바나를 중심으로, 루바 왕국과 룬다 왕국은 콩고강 수원역에 성립한 사바나의 장거리 교역을 중심으로 형성된 왕국이다. 그러나 이러한 왕국 형성 이전 콩고강 유역의 열대 우림 지대에서 활동했던 민족에 관해서는 단편적인 기록밖에 없어, 현 시점에서 역사를 온전히 파악하기는 어렵다.[247]당시 이집트 왕조의 자료에 따르면, 적어도 5000년 전부터 수렵계 민족이 이 땅에서 활동했으며, 기원 1세기 무렵까지 삼림 지대의 자원을 독점적으로 이용했다. 기원 1세기 무렵, 반투어족의 남하로 큰 변화가 일어났다. 나이지리아와 카메룬 국경 주변에 있던 반투어족이 어떻게 이 땅에 왔는지는 불분명하지만, 철기와 농경 기술을 전한 반투어족은 현지 수렵 민족과 융합하여 인구가 증가했다. 5세기에는 동남아시아에서 바나나가 전래되었다. 바나나는 생산성이 높아 얌(참마)이나 기름야자를 대신하여 주요 농작물로 자리 잡았고, 주민 생활에 큰 변혁을 가져왔다.[248] 생산량이 소비량을 크게 웃돌면서, 콩고강 연안에 거주하는 어로 민족과의 물물교환으로 이어졌다.

10세기 무렵에는 육지 민족과 강 민족의 광역적인 문화 네트워크가 확립되어 콩고강 주변에 문화적 일체성이 형성되었다.[249] 이러한 기반이 15세기 왕국 설립으로 이어졌다고 여겨진다.

14세기 후반, 대장장이 누티누 웨네가 콩고 왕국을 설립했다고 여겨진다. 1482년 포르투갈 탐험가 디에고 캉이 콩고 왕국을 "발견"하면서 유럽에 알려졌다. 초기에는 대등하게 교류했으며, 1490년 마니콩고(왕) 은징가 은쿠는 기독교로 개종하고 돈 조앙이라는 세례명을 받았다.

아폰소 2세 시대에 콩고 왕국은 최전성기를 맞이하여 동서 320km, 남북 480km의 광대한 영토와 중앙 집권적 제도를 갖추었다. 지배 지역은 여러 주로 나뉘었고, 각 주에는 통치자가 있었으며, 이들은 야자술, 과일, 소, 상아 등을 마니콩고에게 공물로 바쳤다.

콩고강 수원역에서도 1500년 무렵 루바 왕국과 룬다 왕국이 형성되었다. 콜롱고가 건국한 루바 왕국은 수장을 정점으로 여러 클랜(부계 민족)과 노예가 결합된 사회 구성을 가졌으며, 여러 수장의 공동체로서 마을을 형성했다. 농업과 어업을 생업으로 삼았고, 철, 구리, 소금 등을 동아프리카 인도양 연안 민족과 교역했다. 치빈다 일룽가가 건국한 룬다 왕국도 루바 왕국과 유사한 형태였으며, 아프리카 동부나 앙골라 등과 교역하며 생활했다. 특히 구리가 많이 생산되어 주요 교역품이 되었다.[250]

포르투갈과 접촉하기 전까지 콩고강 수계는 대륙 내부의 닫힌 세계에서 수산 자원을 산출하고, 지역 주민 교류를 위한 교통 수단으로 기능했다. 이후 콩고강은 미지의 대륙에서 오는 산물을 운반하는 서쪽 창구 역할을 하게 되었다. 카사바는 바나나보다 생산성과 생육성이 높아 각지의 농업 형태에 큰 변혁을 일으켰다. 유럽에서는 총, 화약, 의복 등 공업 제품과 구리 세공, 납 세공 등 공예품, 고기나 생선 훈제 등이 유입되어 생활 수준이 크게 향상되었다. 콩고 왕국에서는 목재, 토기, 상아, 노예 등이 교역품으로 거래되었다.

콩고강 수계에서 "노예"는 초기에는 전쟁 포로나 범죄자 등 일시적인 포로를 의미했지만, 15세기 초기 교역 단계부터 "노동 자원"으로서 교역품에 추가되었다. 노예 수요가 공급을 초과하면서 유럽과 콩고의 대등한 관계는 점차 무너지고, 강제적인 노예 요구로 이어져 노예 사회가 형성되었다.

4. 4. 남아프리카사

4세기경, 반투족은 잠베지 강 남쪽에 농업 마을을 세웠다. 약 10만 년 동안 이 지역에 거주했던 산족은 조상 대대로 살던 땅에서 쫓겨나거나 반투어를 사용하는 집단에 흡수되었다.[159] 이후 잠베지 고원은 지조족과 표범 코프예의 농업 추장국으로 뒤덮였고, 소는 부의 주요 지표였다. 7세기경부터 금과 상아를 중심으로 외부와의 무역이 시작되었다.[159] 약 900년경, 상아 무역에 자극받은 일부 지조족은 남쪽으로 이동하여 림포포 강-샤셰강 유역에 정착했다. 그들의 수도이자 가장 인구가 많은 슈로다는 해안 스와힐리 도시 국가인 치부에네를 통해 인도양 무역에 참여했다.[160]10세기는 이슬람, 유럽, 인도 등 여러 국가에서 금화를 발행하면서 금 수요가 세계적으로 증가한 시기이다.[161] 약 1000년경, 일부 표범 코프예족은 남쪽으로 이동해 밤반디아날로(K2)에 정착했고, 지조족은 서쪽으로 이동하여 현재 보츠와나의 투츠웨에 정착했다. 이들의 관계는 적대적이었다는 주장도 있지만, 사회적, 정치적으로 더 복잡했다는 견해도 있다.[162] 산족은 땅의 옛 영혼과 더 밀접한 관계가 있다고 여겨져 다른 사회에서 강우 의례를 위해 찾는 경우가 많았다. K2 공동체는 정치적 라이벌인 지조족 대신 산족을 선택했는데, 이는 산족이 조상을 믿지 않아 지조족의 조상을 인정하지 않음으로써 인질로 잡히지 않았기 때문이다.[163] 북쪽의 마펠라 언덕 공동체는 11세기까지 신성한 왕권을 발전시켰을 가능성이 있다.[164][165] 1200년경 K2의 인구는 1,500명이었다.[166] 인도양 무역으로 발생한 막대한 부는 전례 없는 불평등을 낳았고, 시간이 흐르면서 사회적 순위가 아닌 사회 계급에 기반한 사회로 발전했다. K2의 공간 배치는 이러한 변화에 적합하지 않게 되었다.[167]

사회를 괴롭혔을 가능성이 있는 혹독한 가뭄 속에서,[168] 왕족은 수도를 마풍구브 언덕으로 옮겨 1220년경 평평한 정상에 정착했고, 대부분의 사람들은 아래에 정착했다. 마풍구브 언덕은 유일한 강우 의례 언덕이 되었고, 지도자는 그곳에 거주하며 자신과 강우 의례의 연관성을 강조하여 신성한 왕권 발전에 큰 영향을 미쳤다.[169] 초대 왕은 언덕 서쪽에 궁전을 지었다. 그의 수행원에는 군인, 찬양 가수, 음비라와 실로폰 연주자 등이 있었다. 이들은 투츠웨, 에일랜드 등과 지역적으로 무역을 했고, 높은 수요로 인해 금과 상아는 소팔라를 통해 인도양 무역으로 수출되었다.[170][171] 13세기에는 림포포 강과 레부부강 합류점 근처 툴라멜라에 왕국이 세워져 금속을 녹여 금 장신구, 괭이, 작살, 칼날 등을 만드는 데 특화되었다.[172]

4. 4. 1. 잠베지강, 림포포강 수계

잠베지 강과 림포포 강은 인도양으로 흘러드는 남부 아프리카의 대표적인 강이다. 이 두 강 사이의 비옥한 땅에는 예로부터 문명이 발달했으며, 15세기에 번영의 절정을 이룬 그레이트 짐바브웨를 비롯하여 10세기 이후 수많은 왕국이 일어났다. 이러한 발전은 고원 지대라는 비교적 살기 좋은 환경과 더불어 풍부한 금 생산이 가장 큰 요인이었다.[252] 금은 이른 시기부터 외부 세계와 교역하는 주요 상품이었으며, 이는 외래 문명의 유입을 촉진하여 도시와 국가 발전에 기여했다.

이 지역에 사람이 살기 시작한 시기는 정확히 알 수 없지만, 기원전 500년경부터 반투어족의 활동이 나타난다. 반투어족의 이동으로 인해 이전부터 이 땅에 살던 민족은 정착지를 떠나야 했으며, 동굴 등에 남겨진 암벽화를 통해 그들의 존재를 짐작할 수 있다. 이들의 생활 양식은 칼라하리 사막에 사는 부시맨에게 이어졌다.

마클 유적 연구에 따르면, 700년경에는 생활 수준이 상당히 높아졌음을 알 수 있다. 이들은 둥근 흙벽에 풀을 엮은 지붕을 가진 집에 살았고, 양, 염소, 소 등을 키우며 수수를 재배했다. 또한 철광석 채굴, 토기 사용, 타조 알 껍데기나 구리로 만든 장식품 등도 발견되었다.

900년이 지나면서 이전 유적에서는 볼 수 없었던 방어 시설을 갖춘 마을이 나타나기 시작했고, 토기 장식 등은 쇼나족의 것과 비슷해졌다. 이러한 변화가 쇼나족의 유입을 의미하는지, 아니면 원래 민족의 발전을 의미하는지는 아직 확실하지 않다. 어쨌든 900년 이후 해안 지역, 1200년 이후 내륙 지역에서는 잠베지-림포포 강 유역이 쇼나족의 영역이 되었다.

이 지역에서 처음 국가 형태를 갖춘 것은 1150년경 마풍구브 왕국으로 추정된다. 10세기경부터 짐바브웨 고원에 살던 쇼나족은 1075년경 림포포 강 중류의 마풍구브 언덕으로 이동했다. 이들은 금, 구리, 청동 장식품, 상아 세공품, 뼈 도구 등 사치품 제작에 능숙했으며, 동해안으로 금을 수출하며 영향력을 키웠다.[252] 9헥타르 정도의 도시를 건설하고 짐바브웨 고원 남서부를 영토로 삼았으며, 여러 개의 위성 도시도 확인되었다.

고원 남쪽 끝에는 아프리카 최대 석조 유적인[253] 그레이트 짐바브웨가 있는데, 마풍구브와 매우 비슷한 생활 양식을 가진 집단이 살고 있었다. 전성기에는 인구가 1만 8천 명에 달했던 이 국가는 13세기경 마풍구브 왕국이 쇠퇴하면서 성장했는데, 금 거래 경로를 둘러싼 갈등이 있었을 것으로 추정된다. 그레이트 짐바브웨는 1500년경 멸망한 것으로 알려져 있지만, 그 원인은 명확하지 않다.[254]

그레이트 짐바브웨 멸망 후 15세기, 고원 북동부에는 모노모타파국, 남서부에는 톨와국, 동부에는 마니카국이 일어났으며, 포르투갈 등 유럽 문헌에도 이들의 이름이 나타난다. 톨와 왕국은 1450년~1700년경에 걸쳐 '돌의 집'(짐바브웨)이라 불리는 많은 도시를 건설했다. 그중 가장 큰 도시는 브라운 시 서쪽 20km에 위치한 카미였다. 카미는 카미 강 서쪽으로 동서 500m, 남북 1km에 걸쳐 펼쳐진 도시였으며, 인구는 약 7,000명으로 추정된다. 강가에는 만보 언덕이 있어 왕과 샤먼이 살았을 것으로 보인다.[255] 포르투갈산 청백자 모방 도자기, 독일산 염유 도기, 명나라 후기 청백자, 북아프리카산 물병 입구, 이베리아 반도산 은 제품 등[256] 교역을 통해 번성했음을 보여주는 유물이 출토되었다. 17세기 중엽, 톨와 왕국은 동쪽 다낭공베(현재 도로-도로 유적)로 수도를 옮겼다. 다낭공베와 같은 시기에 건설된 나레타레 유적의 석축은 아름다운 문양을 가지고 있다.

톨와 왕국은 포르투갈과 금 거래를 통해 교류했지만, 17세기 중반부터 포르투갈의 영향력이 강해져 왕위 계승에까지 개입하게 되었다. 이러한 혼란 속에서 17세기 말, 고원 북동부에서 발생한 찬가미레 일족의 침공으로 다낭공베가 함락되어 톨와 왕국은 멸망했다.

모노모타파국 역시 포르투갈, 이슬람 상인 등과 금 거래를 했으나, 1560년 포르투갈의 영향력이 커지는 것에 위기감을 느낀 보수파가 예수회 선교사 곤잘로 다 실베이라를 암살하는 사건이 발생했다. 이를 계기로 포르투갈과 모노모타파국의 관계는 악화되었고, 내분으로 혼란스러운 상황에서 1629년 포르투갈의 보호를 받게 되었다. 이러한 포르투갈 지배는 1690년대까지 이어졌다. 마니카국 역시 비슷한 상황으로 포르투갈의 지배를 받게 되었다.

1680년대, 찬가미레 일족이라는 새로운 세력이 등장했다. 원래 무타파국의 소 감독관이었던 찬가미레는 1684년 마니카국의 포르투갈인을 공격하기 시작했고, 다음 해에는 톨와국을 멸망시키고 찬가미레국을 세웠다. 1690년대에는 국왕이 바뀌면서 주권 회복을 원하는 모노모타파국과 협력하여 포르투갈 상인을 영내에서 추방하는 데 성공했다. 이후 평화를 되찾은 모노모타파국과 찬가미레국은 서로 견제하면서도 포르투갈과 교역을 재개했다.[257] 이후 200년 동안 외부의 위협을 막아낼 수 있었다.

18세기 이후에는 이전과 같은 큰 국가의 등장은 없었지만, 작은 족장 국가들이 난립하는 시대가 되었다. 19세기 말 영국이 이 지역에 왔을 때, 고원에 사는 쇼나족은 200개가 넘는 국가를 이루며 복잡한 사회를 형성하고 있었다고 한다. 이러한 혼란스러운 시기를 겪으며 모노모타파국은 쇠퇴하여 19세기 말 소멸했다. 찬가미레국 역시 응구니족, 은데벨레족 등의 침공을 막지 못하고 분열과 통합을 반복하며 작은 국가들 속으로 사라져 갔다.

5. 후고전 시대 아프리카 (c. 7세기–1250)

7세기 초, 북아프리카는 비잔틴 제국의 지배를 받았으며, 기독교가 국교였다. 로마 이집트의 셈족과 콥트인은 단성론 교회를 이유로 박해받고, 많은 세금을 냈다. 아프리카 엑사르키는 이프리키야와 동부 마그레브를 포함했고, 주변에는 전통적인 베르베르교와 기독교가 혼합된 베르베르 왕국이 있었다. 내륙은 제나타, 마스무다, 산하자 부족 등 다양한 부족 연합이 지배했고, 이들은 전통적인 베르베르교를 따랐다. 618년, 사산 왕조가 이집트를 정복했지만, 3년 후 다시 정복되었다.[112]

7세기는 이슬람의 시작과 초기 이슬람 정복의 시작을 보았다.[112] 정통 칼리파조는 빠르게 확장했고, 비잔틴 제국에게 시리아를 철수하도록 강요했다. 642년까지 이집트가 정복되었고, 로마 이집트에 대한 이집트 콥트인들의 혐오감은 저항을 거의 하지 않게 했다. 무슬림은 이프리키야를 정복했고, 647년 수페툴라 전투에서 그레고리와 그의 군대를 패배시켰다. 제1 피트나로 알려진 내전 후, 661년 정통 칼리파조는 우마이야 왕조에 의해 대체되었고 수도는 메디나에서 다마스쿠스로 옮겨졌다. 무슬림은 마그레브로 돌아와 비잔틴 제국이 아프리카 엑사르키를 강화하고, 쿠사일라 휘하의 베르베르 알타바 왕국과 동맹을 맺었다. 쿠사일라는 683년 아랍 군대를 파괴하고 카이루안을 정복했다. 아랍인들은 690년에 쿠사일라와 알타바를 패배시켰고, 비잔틴 제국을 북아프리카에서 몰아냈다. 서쪽에서는 오레스 왕국의 카히나가 아랍의 침략에 반대하여 5년 동안 마그레브를 통치했다. 아랍인들은 증원을 받았고, 701년 카히나는 죽임을 당했으며 오레스 왕국은 패배했다. 그들은 마그레브 정복을 완료했으며, 많은 베르베르인들이 이슬람교를 받아들였고, 아랍과 베르베르 연합군은 이 영토를 이베리아 반도의 무슬림 정복의 발판으로 사용했다.[113]

베르베르인과 콥트인들은 이슬람교로 개종했으며, 아브라함 계통 종교의 신자("경전의 사람들")는 딤미 계급을 구성하여, 지즈야 세금을 내는 대가로 종교를 실천하는 것이 허용되었고, 군 복무는 면제되었다. 이 세금은 개종자들에게까지 확대되었다.[114] 전통적인 베르베르교 신자들은 폭력적으로 억압당했고, 종종 이슬람교로 개종하거나 투옥 또는 노예가 될 것을 요구받았다.[113] 개종한 원주민들은 무슬림 제국의 통치에 참여하는 것이 허용되었다.[113] 하리지파, 이바디파, 이스마일파, 누카리파, 수프리파와 같은 비정통 종파는 우마이야 왕조의 북아프리카 통치에 불만을 품은 베르베르인들 사이에서 종교를 정치적 도구로 활용했다.[112] 740년대에는 베르베르 반란이 칼리파조를 뒤흔들었고, 베르베르인들은 마그레브를 장악했으며, 이프리키야에서는 반란이 진압되었다. 압바스 왕조는 750년에 압바스 혁명을 통해 권력을 잡았고, 칼리파조를 다민족적인 것으로 재구성하려 했지만, 주변 지역의 붕괴를 막기에는 충분하지 않았다. 바르가와타, 이프라니 왕조, 미드라르 왕조와 같은 다양한 왕조가 제나타에서 형성되었다. 이드리시 왕조는 마스무다의 지원을 받아 모로코를 통치하게 되었고, 제나타 사이에서 성장하는 이바디파 운동은 알제리의 타헤르트를 중심으로 한 루스타미 이맘국으로 절정에 달했다.[114] 9세기 초, 아글라비 왕조가 이프리키야를 통제하고 868년 툴룬 왕조가 이집트의 독립을 쟁취하기 전까지 압바스 칼리파조의 영향력은 더욱 쇠퇴했으며, 이후 다시 압바스 칼리파조의 통제를 받게 되었다.[115] 9세기 후반, 잔지 반란은 이라크에서 동아프리카 노예들에 의해 발생하여, 다른 영토에서 자원을 빼앗았고, 페르시아만의 항구들을 황폐화시켰으며, 결국 수십 년간의 폭력 사태 끝에 진압되었고, 30만에서 250만 명이 사망했다.

칼리파조의 붕괴는 파티마 왕조가 바바레스 부족 연합에서 일어나 909년 아글라비 왕조를 정복하여 이프리키야를 장악했을 때 폭발했다. 이스마일파를 선포하며, 그들은 수니파를 따르는 압바스 칼리파조에 대항하는 칼리파조를 세웠다.[116] 신생 칼리파조는 루스타미 이맘국을 정복하고 코르도바 칼리파조의 잔재에 맞서 대리전을 벌여, 동부 마그레브가 산하자 출신인 지리 왕조의 통제를 받게 되었다.[116] 969년 파티마의 이집트 정복에서 파티마 왕조는 이집트를 정복하고 수도를 카이로로 옮겼으며, 이프리키야를 지리 왕조에 넘겼다. 파티마 왕조는 제국의 동부 지역에 흡수되었고, 972년 지리 왕조는 충성을 바꿔 압바스 칼리파조를 인정했다. 파티마 왕조는 이프리키야에 대한 힐랄족 침략을 의뢰했고, 그 결과 바누 호라산과 아랍 부족이 이프리키야를 통치하게 되었고, 나중에는 노르만의 아프리카 왕국에 의해 대체되었다.[116] 10세기 말과 11세기 초에 파티마 왕조는 알제리의 하마디 왕조와 모로코의 마그라와에게 마그레브를 잃었고, 둘 다 제나타 출신이었다. 1053년, 수니파에 의해 촉발된 사하라 산하자는 시질마사를 정복하고 가나 제국으로부터 아우다가스트를 점령하여 서사하라의 사하라 횡단 무역로를 통제했으며, 알모라비드 제국을 형성한 후 마그라와를 정복하고, 기독교 세력이 위기에 처한 무슬림 타이파에서 나온 이베리아 재정복에 개입했다. 알모라비드는 타이파를 제국에 통합하여 초기에는 성공했지만, 군사 지도력이 마비되었고, 12세기 내내 영토를 기독교 세력에게 잃었다.[117] 동쪽에서는 파티마 왕조가 1061년에 제국의 붕괴가 시작되었고, 성지를 메카 샤리프에게 잃었고, 카이로에서의 반란으로 악화되었다. 셀주크 제국은 압바스 칼리파조의 수호자로 여겼고, 동부 영토의 많은 부분을 정복했지만, 파티마 왕조는 이집트를 침범하는 것을 막았다. 제1차 십자군이 셀주크인을 상대로 하는 가운데, 파티마 왕조는 예루살렘을 되찾았지만, 아스칼론 전투에서 패배하여 다시 잃었다. 파티마 왕조의 권위는 내부 투쟁과 이집트에 대한 기독교의 침략으로 인해 붕괴되었고, 북아프리카에 권력 공백을 만들었다. 젠기 왕조는 기독교로부터 이집트를 방어한다는 구실로 침략하여 칼리파조의 재상의 지위를 찬탈했다.[118]

재상의 지위는 살라딘 유수프 이븐 아유브(살라딘)에게 넘어갔다. 젠기 왕조와 파티마 왕조가 기독교 세력을 격퇴하고 그가 파티마 군대의 반란을 진압한 후, 살라딘은 1171년 파티마 칼리프를 폐위하고 아이유브 왕조를 세웠으며, 압바스 칼리파조를 인정하기로 결정했다. 아이유브 왕조는 키레나이카를 점령했고, 광범위한 원정을 통해 젠기 왕조와 예멘 하마니드, 팔레스타인을 기독교 예루살렘 왕국으로부터, 시리아와 상 메소포타미아를 다른 셀주크 계승 국가로부터 정복했다.[119] 서쪽에는 알모라비드 통치에 대한 새로운 위협이 있었다. 마스무다 부족 집단에서 나온 이븐 투마르트가 이끄는 종교 운동은 추종자들에 의해 마흐디로 여겨졌다. 1130년에 산에서 내려왔지만 전투에서 격파되었고, 이븐 투마르트는 사망했다. 이 운동은 칼리프인 압드 알-무민의 지도력 아래 통합되었고, 제나타의 지원을 얻은 후 마그레브를 휩쓸어 하마디 왕조, 힐랄족 아랍 부족, 노르만의 아프리카 왕국을 정복한 후, 13세기 초에는 서사하라와 이베리아에서 이프리키야까지 통치를 확장하며, 알모하드 칼리파조를 선포하고, 알모라비드의 잔재를 정복했다. 기독교인들은 1225년 알모하드 내부의 갈등을 이용하여 1228년까지 이베리아를 정복했고, 그라나다 토후국이 남부를 장악했다. 알모하드는 발레아레스 제도에서 알모라비드 잔재의 침략을 받았고, 모로코의 마린 왕조, 알제리의 자이얀 왕조(제나타 출신), 튀니지의 마스무다 출신인 하프스 왕조에게 영토를 잃었고, 1269년에 멸망했다.[120] 1221년 기독교인들의 제5차 십자군을 격파한 후, 살라딘의 후손을 포함한 내부 분열이 아이유브 왕조 내에서 나타나 제국의 통일성을 약화시켰다. 몽골의 정복에 직면하여 아이유브 왕조는 맘루크 장군에게 의존하게 되었다.

6. 중세 아프리카 (c. 1250–1800)

말리 제국은 순자타 케이타가 소소 제국의 수마오로 칸테를 키리나 전투에서 격파한 후 건국되었다. 순자타는 만딩카 씨족을 통일하고 메마와 동맹을 맺어 소소 제국을 무너뜨렸다. 쿠루칸 푸가를 선포하여 제국의 기틀을 다졌으며, 메마와 와가두를 포함한 동맹 왕국들은 자치권을 유지했다.[183] 정복당한 지도자들은 ''만사''(황제)에 종속된 ''파린''으로 지정되었으나 자치권은 유지되었다.[151]

말리는 군사 작전을 통해 북쪽으로 디아푸누를 정복하고 푸타잘론 고원에 대한 종주권을 확립했다.[152] 키타의 월로프 왕에게 모욕을 당한 순자타는 티라마칸 트라오레를 보내 세네감비아 대부분을 제국의 통제하에 두었다. 바잉크 왕을 격파한 후 감비아 강과 카사망스 강 유역에 수십 개의 만딩카 봉신 왕국을 세웠으며, 이 지역을 카부라고 불렀다.[153]

7. 저항, 정복 및 식민화 시대 (c. 1800-20세기 초)

1878년과 1898년 사이에 유럽 국가들은 아프리카 대부분을 분할하고 정복했다. 400년 동안 유럽 국가들은 주로 아프리카 해안의 무역 기지에 관여하는 데 국한되었고, 내륙으로 진출하는 경우는 거의 없었다. 유럽의 제2차 산업 혁명은 연발 소총과 기관총 개발과 같은 여러 기술 혁신을 가져왔고, 포병의 사용도 증가했다. 유럽 국가들은 아프리카 지도자들에게 이러한 무기를 판매하는 것을 거부했다.[87]

아프리카의 황열병, 아프리카 수면병과 같은 질병은 유럽인에게 매우 위험했지만, 1854년 퀴닌의 발견과 기타 의료 혁신은 아프리카 정복과 식민화를 가능하게 했다.[87]

유럽 공장에는 원자재가 필요했고, 제국 경쟁에서 아프리카 식민지를 획득하는 것은 국가의 위신을 보여주는 것이었다. 이러한 요인들이 아프리카 분할을 형성했다.[87]

1880년대에 유럽 열강은 거의 모든 아프리카를 분할했고, 에티오피아와 라이베리아만이 독립을 유지했다. 유럽인들은 우생학과 사회 진화론의 철학을 바탕으로, 이를 문명화 사명으로 정당화하려고 했다. 전통적인 지도자들은 인간 및 천연 자원을 추출하고 조직적인 저항을 억제하기 위한 간접 통치의 형태로 식민지 정권에 통합되었다.[194]

대항해 시대 이후, 15세기 말부터 포르투갈을 비롯한 유럽 국가들이 서아프리카 해안으로 남하하면서 아프리카와 유럽 간의 교류가 시작되었다. 유럽 상인들은 연안 지배자나 족장에게서 토지를 빌려 교역 기지를 건설했는데, 1482년 황금 해안에 건설된 엘미나 성이 대표적이다.

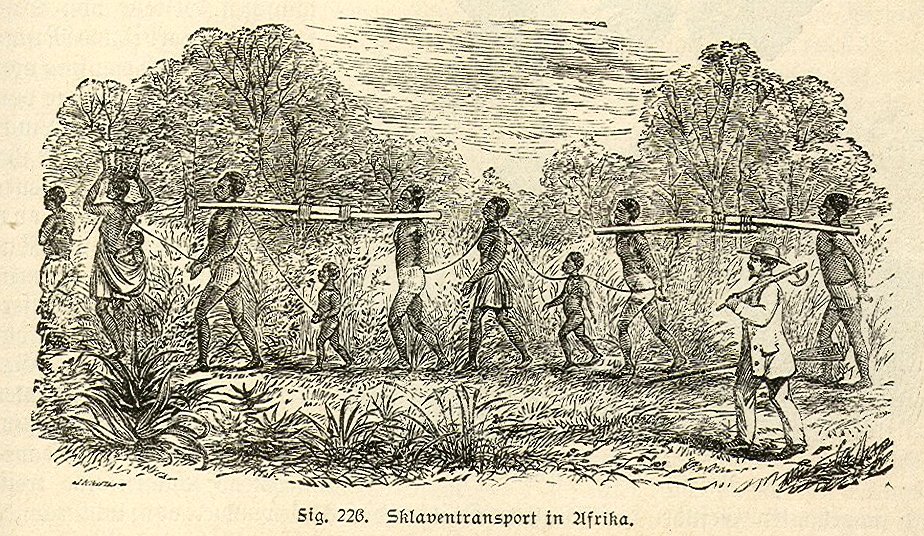

16세기까지 유럽의 가공품과 서아프리카의 금, 상아 등의 교역이 평화롭게 이루어졌다. 그러나 유럽 국가들이 서인도 제도나 아메리카 대륙에서 대규모 농장 경영을 시작하면서, 대량의 노동력이 필요하게 되었다. 아메리카 원주민만으로는 부족했기에, 아프리카에서 노예를 수입하는 것이 대안으로 떠올랐다.

스페인은 1513년 노예 공급 계약 허가증을 발행하며 대서양 횡단 노예 무역을 시작했다. 1518년 처음으로 노예를 실은 배가 아프리카 서해안을 출발했다.

이들은 삼각 무역으로 불리는 항해 사이클로 막대한 이익을 얻었다. 유럽에서 공산품을 실은 상선은 아프리카 서해안에서 노예와 물건을 교환하고, 노예를 서인도 제도나 아메리카 대륙으로 공급한 후, 설탕이나 담배 등을 싣고 유럽으로 돌아갔다. 노예 무역 시대에 대서양을 건넌 아프리카인 노예는 1200만 명에서 2000만 명으로 추정된다.[258]

아프리카 서해안에서 신대륙까지 40~70일 걸리는 노예 운반은 매우 가혹했다. 항해 중 노예 사망률은 8%에서 25%에 달했다. 평균적으로 6명 중 1명은 사망했다. 노예들은 쇠사슬에 묶이고 삭발당한 채 선창에 갇혔다. 식사는 하루 두 번 소량만 제공되었다. 불결한 선내에서는 말라리아, 천연두, 이질 등의 감염병이 만연했고, 병에 걸린 노예는 산 채로 배 밖으로 던져졌다.[259]

17세기 후반, 아프리카 내에서는 노예 획득을 위한 전쟁과 인신매매가 빈번하게 일어났다.[260]

노예 무역으로 대량의 노동력을 잃은 아프리카 도시들은 쇠약해졌고, 유럽의 약탈과 지배가 횡행했다. 유럽 제품 범람으로 현지 산업도 정체되어 저개발화가 진행되었다. 이러한 상황은 "자립 불가능"이라는 평가로 이어져 식민지화의 배경이 되었다.

아프리카인 차별주의도 뿌리 깊게 자리 잡았다. 당시 유럽인의 기록을 바탕으로 철학자와 생물학자들은 인종 차별적 사상을 학문화했다. 칼 폰 린네는 인류를 호모 사피엔스와 호모 몬스트로수스로 구분하여 "과학적인 인종 개념" 형성에 기여했다.[261][262] 몽테스키외 등도 아프리카인을 야만인으로 인식하는 데 영향을 주었다.

그러나 19세기 산업 혁명 이후, 노예 제도는 시대에 뒤떨어지게 되었고, 자유로운 노동력이 요구되는 시대로 변혁했다.[263]

1787년 영국에서 노예 무역 폐지 위원회가 설립된 것을 계기로 노예 제도 반대 운동이 격렬해졌다. 1807년 영국과 미국에서 노예 무역 금지령이 내려졌고, 1814년 네덜란드, 1815년 프랑스 등도 뒤따랐다. 영국과 미국은 해군력을 동원해 노예 무역을 저지하려 했지만, 암암리에 노예제는 1880년대까지 지속되었다.[264]

1880년대 이후 유럽 국가들의 아프리카 식민지 정책이 본격화되었다. 망고 파크, 휴 클래퍼턴 등 탐험가들의 활동으로 아프리카 내륙 정보가 알려졌고, 기독교 포교 활동도 활발해졌다. 산업 혁명으로 상아, 기름야자, 땅콩 등 아프리카 산물의 수요가 급증했다.

탐험가들이 전하는 아프리카 내륙 정보와 자원의 "가능성"은 유럽 국가들의 영토적 야심을 자극했다.

8. 식민 지배 하의 아프리카 (c. 1870–1935)

1878년과 1898년 사이에 유럽 국가들은 아프리카 대부분을 분할하고 정복했다. 400년 동안 유럽 국가들은 주로 아프리카 해안의 무역 기지에 관여했으며, 내륙으로 진출하는 경우는 거의 없었다. 유럽의 제2차 산업 혁명은 연발 소총, 포병, 맥심 기관총과 같은 여러 기술 혁신을 가져왔고, 이는 아프리카 정복의 강력한 동기가 되었다.[87]

유럽 공장들은 원자재를 필요로 했고, 아프리카 식민지 획득은 경쟁국에게 자국의 강력함을 과시하는 수단이었다. 이러한 요인들이 아프리카 분할을 형성했다.[87]

말라리아는 열대 아프리카 전역에 만연한 가장 치명적인 질병이었다. 1854년 퀴닌 발견과 기타 의료 혁신은 아프리카 정복과 식민화를 가능하게 했다.[87]

1880년대 유럽 열강은 에티오피아와 라이베리아를 제외한 거의 모든 아프리카를 분할했다. 유럽인들은 우생학과 사회 진화론에 매료되었고, 일부는 이를 문명화 사명으로 포장하여 정당화하려 했다. 전통적인 지도자들은 인적, 물적 자원 추출과 조직적인 저항 억제를 위한 간접 통치 형태로 식민지 정권에 통합되었다.[194]

1870년대 초, 유럽 각국이 제국주의 시대로 접어들 무렵, 아프리카 대륙에서 유럽의 지배 하에 놓인 지역은 10% 정도에 불과했다.[265] 그러나 1880년대 영국, 프랑스, 포르투갈, 벨기에, 독일, 스페인, 이탈리아 등이 격렬한 아프리카 대륙 쟁탈 경쟁을 시작했다. 콩고를 노린 벨기에 국왕 레오폴드 2세는 1870년대 말 콩고 국제 협회를 설립하고 헨리 모턴 스탠리와 함께 콩고 식민지화를 추진했다. 그는 콩고강 부근 현지인과 400개가 넘는 보호 조약을 체결하여 콩고 국제 협회 지배 하에 편입시켰다. 포르투갈이 콩고 하구 주변 주권을 선언하고 영국이 이를 승인하자, 프랑스는 콩고강 북쪽 현지인과 보호 조약을 체결하여 프랑스령 적도 아프리카의 초석을 다졌다. 독일도 1884년 카메룬 보호령화를 선언하며 식민지화, 아프리카 분할을 가속화했다. 1884년 11월 15일 시작된 베를린 회의는 아프리카 쟁탈전에 규칙을 부여했고, 이후 영토 병합 시 통고 및 이해 조정 의무가 부과되었다.

베를린 회의 후 아프리카 분할은 더욱 격화되었고, 영토 충돌도 빈번했다. 프랑스는 사하라 사막에서 적도 아프리카를 거쳐 인도양으로 뻗는 횡단 영토 획득 계획을 추진했고, 영국은 나이지리아, 우간다, 케냐를 획득하고 카이로에서 케이프에 이르는 종단 교통로 확보를 시도했다. 1898년 파쇼다에서 영국과 프랑스가 충돌하는 파쇼다 사건이 발생했다. 영국은 보츠와나, 말라위, 짐바브웨, 잠비아 등을 보호령화했다. 이탈리아는 소말리아, 에리트레아 등을 획득했으나, 에티오피아 획득을 위한 1896년 아두와 전투에서 패배했다. 분할 경쟁은 1899년 네덜란드계보어인의 트란스발 공화국, 오렌지 자유국을 영국이 병합한 제2차 보어 전쟁을 계기로 일단락되었다.

프랑스는 광대한 영토를 획득했지만, 식민지 광물 등 질적인 면에서는 영국이 우위를 점했다. 식민지화를 피한 곳은 1847년 미국 해방 노예가 건국한 라이베리아 공화국과 에티오피아뿐이었다. 유럽 각국은 식민지 정책을 백인 우월주의나 다윈주의 논리로 "미개한 아프리카 문명을 개화시키는 것은 선진국의 책무"라며 정당화했다.[266]

9. 1935년 이후의 아프리카

제국주의는 제2차 세계 대전 이후까지 지배했는데, 당시 아프리카 민족주의 세력이 더욱 강해졌다. 1950년대와 1960년대에 식민지들은 독립 국가가 되었다. 이 과정은 대개 평화롭게 진행되었지만, 알제리,[195] 케냐[196] 등 여러 곳에서 길고 격렬한 유혈 내전이 벌어졌다. 아프리카 전역에서 민족주의라는 강력한 새로운 세력은 세계 대전 기간 동안 영국, 프랑스 및 기타 군대에서 복무하면서 원주민들이 습득한 진보된 군사 기술을 활용했다. 이는 식민 권력이나 전통적인 지역 권력 구조의 지지를 받지 않거나 통제되지 않는 조직으로 이어졌으며, 이들은 협력자로 간주되었다. 민족주의 조직들은 전통적인 구조와 새로운 식민지 구조에 모두 도전하기 시작했으며, 결국 이를 대체했다. 유럽 당국이 철수할 때 민족주의 운동 지도자들이 권력을 잡았으며, 많은 지도자들이 수십 년 동안 또는 사망할 때까지 통치했다. 최근 수십 년 동안 많은 아프리카 국가들은 민족주의 열정의 승리와 패배를 겪으며, 중앙 집권 국가 권력과 세습 국가의 중심지를 변화시켰다.[197][198][199]

아프리카의 탈식민화 물결은 1951년 리비아에서 시작되었지만, 라이베리아, 남아프리카 공화국, 이집트 및 에티오피아는 이미 독립 상태였다. 1950년대와 1960년대에 많은 국가들이 독립을 달성했으며, 1960년은 아프리카의 해로 절정에 달하여 프랑스령 서아프리카의 상당 부분을 포함한 17개 아프리카 국가가 독립을 선언했다. 나머지 국가들은 대부분 1960년대에 독립을 쟁취했지만, 일부 식민지 국가(특히 포르투갈)는 주권을 포기하는 것을 꺼려, 10년 이상 지속된 격렬한 독립 전쟁을 초래했다. 마지막으로 공식적인 독립을 얻은 아프리카 국가는 포르투갈로부터의 기니비사우(1974년), 모잠비크(1975년) 및 앙골라(1975년); 1977년 프랑스로부터의 지부티; 1980년 영국으로부터의 짐바브웨, 1990년 남아프리카 공화국으로부터의 나미비아였다. 그 후 에리트레아는 1993년 에티오피아로부터 분리되었다.[200] 신생 국가들은 내전과 지역 불안에 대한 두려움 때문에 1964년 아프리카 통일 기구(OAU) 회의에서 식민지 국경을 유지하기로 결정했고, 범아프리카주의에 중점을 두었으며, OAU는 나중에 아프리카 연합으로 발전했다.[201] 1990년대와 2000년대 초에는 종종 아프리카 세계 대전으로 불리는 제1차 콩고 전쟁과 제2차 콩고 전쟁이 있었다.[202]

식민지화 정책이 활발하게 진행되던 시기부터 압드 알-카디르의 투쟁, 수단의 마흐디파의 투쟁 등 이루 헤아릴 수 없을 정도의 저항 운동이 각지에서 일어났으나, 이러한 저항 운동은 제2차 세계 대전 이후 독립 운동 형태로 활발하게 외쳐지게 되었다.

제2차 세계 대전 직후, 영국의 맨체스터에서 제5회 범아프리카 회의가 개최되었다. 범아프리카 회의 자체는 전쟁 기간부터 개최되었지만, 이전 회의가 구미의 아프리카계 지식인 주도였던 것에 반해, 이 회의에서는 아프리카 내부의 민족 운동가가 참가하여 범아프리카주의가 고양되었다. 특히 서아프리카에서는, 민족 운동에 직면한 영국 정부가, 영령 골드 코스트 등에서 서서히 아프리카인의 권리 확대를 허용해 갔다.

북아프리카에서는 1951년 리비아 독립(구 이탈리아 식민지)을 시작으로, 1956년에는 모로코, 튀니지(구 프랑스 식민지)가 독립했다. 그러나, 프랑스에 의한 식민지화가 가장 빨랐던 알제리에서는, 많은 프랑스계 백인(콜론)이 독립에 반대하여, 1954년부터 알제리 전쟁이 발발했다. 알제리 전쟁으로 고심한 프랑스 본국에서는 제4공화국이 지지를 잃어 갔고, 알제리 주둔 프랑스 군의 반란을 배경으로 드 골을 지도자로 한 제5공화국이 성립했다. 드 골은, 막대한 비용이 드는 식민지 제국의 유지보다, 산업 발전과 핵 개발을 통한 프랑스의 위신 회복을 중시했기 때문에, 사하라 이남에서의 구 프랑스 식민지 독립의 흐름이 생겨났다.

1957년, 영령 골드 코스트가 콰메 은크루마 하에서 가나로 독립을 달성하고, 1958년에 아프리카 국가 연합을 결성하자, 아프리카의 독립 운동은 탄력을 받았다. 프랑스 식민지에서는, 제5공화국 정부가 "프랑스 공동체" 하에서의 대폭적인 자치를 인정했기 때문에, "예속 하에서의 풍요보다, 자유 하에서의 빈곤(Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l’esclavage)"을 외치며 1958년 독립을 단행한 기니를 제외하고는 프랑스 공동체에 머물렀다. 그러나, 결국에는 1960년에 잇따라 독립하였고, 벨기에 식민지였던 콩고에서도 몇 개월의 준비 기간밖에 없는 상태에서 독립이 이루어졌다. 이처럼 1960년에는 17개국이 독립을 달성하여 "아프리카의 해"라고도 칭해졌다. 1963년에는 에티오피아의 아디스아바바에서 아프리카 통일 기구(OAU)가 발족했다.

모든 아프리카 국가가 평화롭게 독립을 쟁취한 것은 아니다. 그 중에는 알제리나 앙골라, 모잠비크처럼 무력으로 독립을 쟁취한 나라도 있었다. 또한, 식민지뿐만 아니라, 1990년의 나미비아, 1993년의 에리트레아, 2011년의 남수단처럼 아프리카 독립국의 지배로부터 해방된 나라도 있다.[267]

유럽 각국의 식민지화 정책을 거친 끝에 독립했다는 경위로 인해, 아프리카 대륙은 극히 부자연스러운 형태로 세분화되었고, 그 부자연스러운 국경선 그대로 독립을 강요받았다. 이 때문에, 분단된 민족이나 문화가 다른 민족의 국가적 통합이라는 과제가 각국에 공통적으로 시급한 문제로 제기되고 있다. 잠비아 공화국 초대 대통령 카운다는 이러한 상황에 대해 "우리의 목적은 식민주의자들이 만들어낸 볼품없는 가공품에서 진정한 네이션(근대적인 민족 국가)을 창작하는 것이다"라고 말했다.

아프리카 각국은 국내에 다수의 부족을 포함하고 있으며, 그러한 상태에서 다당제를 채택할 경우 심각한 부족 대립을 초래할 수 있다는 우려 때문에, 일당제를 도입하는 국가가 과반수였다. 그러나 이 제도는 독재 색채를 강화하고 경제 분야에 대한 국가 개입이 진전되는 결과를 낳았다. 민간 기업의 국유화와 외국인 배척 풍조가 강해지면서 경제 발전을 저해하는 형태가 되었다. 경제적 난관은 정치와 국가에 대한 불신을 낳았고, 이윽고 그것들은 지역 분쟁이라는 실태를 갖게 되었다. 게다가 아프리카 전역에서 발생한 가뭄은 이러한 상황에 박차를 가해 심각한 피해를 입혔다. 분쟁과 가뭄 등 자연재해로 인한 난민이 폭발적으로 증가하고, 그들이 다른 지역으로 이동하면서 긴장이 고조되어 또 다른 분쟁으로 발전하는 악순환에 빠지게 되었다.

냉전이 종결되고 1990년대 이후, 아프리카 전역에 큰 민주화의 물결이 밀려온다. 아시아경제연구소가 발행하는 『아프리카 보고서』에 따르면, 1989년에 다당제를 채택하고 있던 나라는 불과 7개국[268]이었던 반면, 1995년에는 39개국[269]이 다당제로 이행했다. 이러한 정치적 변화는 국가의 존속에 위기감을 느낀 민의의 반영에 다름 아니다. 그러나 앞에서 언급했듯이, 다수의 민족 집단을 내포하는 아프리카의 토양에서 민주화의 길은 더욱 심각한 부족 대립을 초래할 가능성을 내포하고 있다. 아시아경제연구소의 타케우치 신이치는 아프리카의 급속한 민주화에 대해, 제도 변혁에 대응하는 유연한 아프리카 사회의 변혁이 필요하다고 경고하고 있다.

10. 역사 서술

아프리카 사회의 역사적 과정은 대체로 공동체주의적이며, 목격담, 전언, 회상, 때로는 환상, 꿈, 환각 등이 구전 전통으로 구성되어 여러 세대에 걸쳐 전승되고 공연된다.[19][20] 시간은 때때로 신화적이고 사회적이며, 진실은 일반적으로 상대주의적으로 간주된다.[21][20] 아프리카 인식론에서는 인식 주체가 감각, 정서, 직관, 추상적 이해를 통해 인식 대상을 경험하여 완전한 지식에 도달한다고 보며, 구전 전통, 음악, 격언 등이 지식 보존 및 전승에 사용되었다.[22]

아프리카는 인류가 탄생한 곳으로, 인류 역사가 가장 긴 대륙이다. 고대 이집트 문명은 상형 문자로 수천 년 역사가 상세히 기록되었고, 왕가의 계곡 등 유물과 유적이 잘 보존되어 연구가 활발하다. 에티오피아는 구약 성서에도 등장한다.

그러나 고대 이집트 외 아프리카 중부 및 남부 지역은 문자로 된 역사 연구가 어렵다.[215] 문자 사용이 드물어 문자기록에 의존하기 어렵고, 혹독한 환경과 정치·경제적 이유로 고고학적 조사도 늦어졌기 때문이다.[216] 민족 이동이 잦아 구전되는 토지가 불분명해지고 유물이 흩어져 구전 전승을 뒷받침할 사료도 부족하다.

유럽 중심적 시각과 아프리카인 멸시 또한 아프리카 역사 연구를 저해했다.[217] 그레이트 짐바브웨 유적을 페니키아인의 것이라 주장하거나, 아프리카를 "암흑 대륙"으로 묘사한 사례가 있다. 이로 인해 아프리카 전체 역사를 다룬 서적은 적고, 연구자마다 역사 시대 구분이 달라 통일성이 부족하다.[218][219]

하지만 이는 아랍어 문헌과 고고학적 조사를 반영하지 못한 유럽인들의 주관적 시각이라는 비판이 있다. 실제로는 이슬람 상인에 의한 사하라 교역과 인도양 교역으로 번영했던 흑인 왕국과 상업 도시가 존재했으며, 만사 무사의 메카 순례가 이를 뒷받침한다. 아프리카 역사를 제대로 연구하려면 아랍어 사료를 읽는 능력이 필수적이다.[220]

케냐의 역사가 오고토는 "자신의 손으로 역사가 쓰여져야 비로소 정치적 독립이 이루어진다"고 했다. 1960년대 이후 아프리카 각국의 독립과 국가 건설 과정에서 "역사"의 필요성이 커졌고, "역사 없는 대륙"이라는 서구의 고정관념을 깨기 위해 흑인 노예 사회 이전 역사 연구가 활발해졌다.[221] 그러나 아프리카 역사가들 자신도 유럽의 진보사관에 기반하여 중앙 집권화된 국가 역사를 중점 연구하고, 비중앙 집권 사회를 간과하는 경향이 있었다.

10. 1. 식민지 역사 서술

19세기 식민지화 이전, 대부분의 아프리카 사회는 구전 역사를 사용하여 역사를 기록했는데, 여기에는 문자 체계를 개발했거나 접근할 수 있었던 경우도 포함된다. 이는 문서화된 역사가 거의 없었음을 의미하며, 유럽 열강의 대륙 지배는 아프리카 역사가 서구 우월주의를 가장하여 완전히 유럽적인 관점에서 쓰여졌음을 의미한다.[203] 구두 자료는 무시되고 기각되었다. 이러한 문서화된 역사의 부재, 익숙하지 않은 매체, 그리고 다수의 방언과 언어 뒤에 숨겨져 있다는 것은 유럽인들에게 아프리카와 그 국민들이 기록된 역사를 가지고 있지 않으며 그것을 만들려는 의지가 거의 없다는 인식을 갖게 했다.[204] 당시의 역사적 저작물은 주로 다양한 유럽 열강의 학자들에 의해 쓰여졌으며 개별 국가에 국한되어, 많은 아프리카 국가들 간의 스타일, 품질, 언어 및 내용의 불일치를 초래했다.[205]10. 2. 탈식민지 역사 서술

탈식민주의적 역사학은 아프리카에서 유럽 식민주의와 지배, 그리고 아프리카 역사와 표상의 구성을 연구한다. 이는 오리엔탈리즘에 기원을 두고 있으며, 서구의 우월감에서 비롯된 아시아, 아라비아 반도, 북아프리카 세계의 문화를 거만하게 구성하는 것으로, 에드워드 사이드에 의해 처음 이론화되었다.[206] 식민주의 절정기 동안 두드러졌던 유럽 학계와 역사학자들 사이의 일반적인 서구 우월감은 식민지 역사 작품의 특징을 규정했고, 탈식민주의자들은 이를 분석하고 비판하려 했다.아프리카 역사학은 20세기 중반 학문적 수준에서 조직화되었다.[207] 케네스 다이크와 사부리 비오바쿠와 같은 이바단 학파의 구성원들은 유럽식 역사 및 기타 역사 과학의 증거와 함께 구술 전통을 사용하여 아프리카 역사를 재구성하는 새로운 방법론을 개척했다.[208][209] 이러한 다학문적 접근 방식에서 구술 자료를 활용하는 움직임은 유네스코가 아프리카 대륙 전역에서 선발된 전문가들이 편집하고 1981년부터 2024년까지 출판한 ''아프리카 일반사''의 위탁으로 이어졌다.[208][209][210]

10. 3. 현대 역사 서술

아프리카 역사에 대한 통일된 시대 구분은 없으며, 이는 대륙 내 여러 지역의 국가 형성 시기가 다르기 때문이다.[211][212] 올리버와 앳모어는 중세 아프리카를 1250년부터 1800년까지로 보았지만,[212] "고대", "중세", "근대"와 같은 유럽식 용어는 아프리카의 현실을 반영하지 못하고 복잡성을 담아내지 못한다는 비판을 받았다.[213] 현대 역사가들은 아프리카 인식론을 통합하고, 아프리카 관점을 대표하는 제도적 틀을 구축하는 과제를 안고 있다.[214]참조

[1]

웹사이트

Recordkeeping and History

https://www.khanacad[...]

2023-01-22

[2]

웹사이트

Early African Civilization

https://study.com/le[...]

2023-01-22

[3]

웹사이트

History of Africa

https://visitafrica.[...]

2020-05-27

[4]

encyclopedia

Encyclopedia of African Religions and Philosophy

https://link.springe[...]

Springer

[5]

서적

General History of Africa: Volume 1

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

1981

[6]

간행물

African Ajami: The Case of Senegal

https://link.springe[...]

Springer International Publishing

2024-09-10

[7]

웹사이트

How Timbuktu Flourished During the Golden Age of Islam

https://www.history.[...]

2024-09-10

[8]

journal

State Formation in Africa

https://www.jstor.or[...]

[9]

서적

The Early History of the Akan States of Ghana

https://books.google[...]

Red Candle Press

1975

[10]

인용

Slavery in African History

Cambridge University Press

[11]

서적

Transformations of Slavery: A History of Slavery in Africa

Cambridge University Press

[12]

서적

Where the Negroes are Masters : An African Port in the Era of the Slave Trade

Harvard University Press

2014

[13]

서적

Political Economy of Colonial Relations and Crisis of Contemporary African Diplomacy

[14]

journal

An Economic Rationale for the West African Scramble? The Commercial Transition and the Commodity Price Boom of 1835–1885

https://www.cambridg[...]

[15]

journal

African Christianity in the History of Religions

https://www.euppubli[...]

Edinburgh University Press

[16]

서적

Decolonization in Africa

Longman

1996

[17]

문서

[18]

서적

Decolonizing African History

https://books.google[...]

African Books Collective

2024-04-05

[19]

서적

Oral tradition as history

https://archive.org/[...]

Madison, Wis. : University of Wisconsin Press

1985

[20]

서적

General History of Africa: Volume 1

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[21]

간행물

Introduction: African Philosophy in Our Time

https://onlinelibrar[...]

Wiley

2024-09-14

[22]

간행물

An African Theory of Knowledge

https://link.springe[...]

Springer International Publishing

2024-11-28

[23]

서적

General History of Africa: Volume 1

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

1981

[24]

서적

A History of African Societies to 1870

https://books.google[...]

Cambridge University Press

1997-04-13

[25]

journal

Oldest Homo sapiens fossil claim rewrites our species' history

http://www.nature.co[...]

2017-06-11

[26]

journal

The origin and evolution of Homo sapiens

[27]

뉴스

Oldest ''Homo sapiens'' bones ever found shake foundations of the human story

https://www.theguard[...]

2017-06-07

[28]

journal

New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of ''Homo sapiens''

http://kar.kent.ac.u[...]

[29]

journal

Did Our Species Evolve in Subdivided Populations across Africa, and Why Does It Matter?

2018-08-01

[30]

journal

Age of the oldest known Homo sapiens from eastern Africa

2022-01

[31]

뉴스

Scientists Find the Skull of Humanity's Ancestor – on a Computer – By comparing fossils and CT scans, researchers say they have reconstructed the skull of the last common forebear of modern humans

https://www.nytimes.[...]

2019-09-10

[32]

journal

Deciphering African late middle Pleistocene hominin diversity and the origin of our species

[33]

journal

Emergence of Modern Human Behavior: Middle Stone Age Engravings from South Africa

2002

[34]

journal

Engraved ochres from the Middle Stone Age levels at Blombos Cave, South Africa

[35]

journal

A Howiesons Poort tradition of engraving ostrich eggshell containers dated to 60,000 years ago at Diepkloof Rock Shelter, South Africa

[36]

논문

The revolution that wasn't: a new interpretation of the origin of modern human behavior

2000

[37]

논문

Middle Stone Age shell beads from South Africa

[38]

논문

Nassarius kraussianus shell beads from Blombos Cave: evidence for symbolic behaviour in the Middle Stone Age

[39]

논문

Thinking strings: Additional evidence for personal ornament use in the Middle Stone Age at Blombos Cave, South Africa

[40]

논문

Pleistocene Mitochondrial Genomes Suggest a Single Major Dispersal of Non-Africans and a Late Glacial Population Turnover in Europe

[41]

논문

A recent bottleneck of Y chromosome diversity coincides with a global change in culture

2015-04

[42]

논문

Ancestral mitochondrial N lineage from the Neolithic 'green' Sahara

2019-03

[43]

논문

A Rare Deep-Rooting D0 African Y-chromosomal Haplogroup and its Implications for the Expansion of Modern Humans Out of Africa

2019-06

[44]

문서

Genetic studies by Luca Cavalli-Sforza pioneered tracing the spread of modern humans from Africa.

[45]

논문

The Genetic Structure and History of Africans and African Americans

2009-05-22

[46]

논문

African population history: an ancient DNA perspective

2020-06-01

[47]

논문

Affad 23, a Late Middle Palaeolithic Site With Refitted Lithics and Animal Remains in the Southern Dongola Reach, Sudan

https://www.jstor.or[...]

2011

[48]

웹사이트

Unearthing Pan-African crossroad? Significance of the middle Nile valley in prehistory

https://projekty.ncn[...]

National Science Centre

2020

[49]

서적

From Faras to Soba: 60 years of Sudanese–Polish cooperation in saving the heritage of Sudan

Polish Centre of Mediterranean Archaeology/University of Warsaw

2021

[50]

서적

From Faras to Soba: 60 years of Sudanese–Polish cooperation in saving the heritage of Sudan

Polish Centre of Mediterranean Archaeology/University of Warsaw

2021

[51]

웹사이트

A Swiss-led team of archaeologists has discovered pieces of the oldest African pottery in central Mali, dating back to at least 9,400BC

http://www.swissinfo[...]

2007-01-18

[52]

논문

Early Pottery in Northern Africa – An Overview

[53]

웹사이트

Katanda Bone Harpoon Point

http://humanorigins.[...]

2010-01-22

[54]

웹사이트

Mande | people

https://www.britanni[...]

[55]

서적

Ithihaasa: The Mystery of Story Is My Story of History

Author House

2013

[56]

웹사이트

Martin and O'Meara. "Africa, 3rd Ed."

http://princetonol.c[...]

Indiana University Press

2007-10-11

[57]

논문

On the Iron Front: New Evidence from North-Central Africa

http://www.african-a[...]

[58]

서적

Key Events in African History: A Reference Guide

Greenwood Press

2002

[59]

논문

Did They or Didn't They Invent It? Iron in Sub-Saharan Africa

https://www.jstor.or[...]

2005

[60]

웹사이트

Iron in Africa: Revising the History, UNESCO

http://portal.unesco[...]

[61]

논문

Seeking Africa's first Iron Men

[62]

서적

Atlas of World History

Oxford University Press

2002

[63]

논문

Radiocarbon Chronology of the Iron Age in Sub-Saharan Africa

[64]

논문

The Origin of Iron Smelting in Africa

https://core.tdar.or[...]

2021-05-16

[65]

서적

Nok: African Sculpture in Archaeological Context

Africa Magna Verlag Press

[66]

서적

Nok: African Sculpture in Archaeological Context

Africa Magna Verlag Press

[67]

논문

Iron and its influence on the prehistoric site of Lejja

https://www.academia[...]

University of Nigeria, Nsukka, Nigeria

2014-12-12

[68]

논문

Early West African Metallurgies: New Data and Old Orthodoxy

2009-11-06

[69]

서적

General History of Africa: Volume 2

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[70]

서적

The Encyclopedia of Ancient History

The Encyclopedia of Ancient History

[71]

웹사이트

Nubian identity in the Bronze Age. Patterns of cultural and biological variation

http://docs.lib.purd[...]

2017-03-30

[72]

뉴스

Tomb Reveals Ancient Egypt's Humiliating Secrets

http://www.dailytime[...]

2003-07-29

[73]

서적

Sennacherib, King of Assyria

https://books.google[...]

SBL Press

2018

[74]

서적

General History of Africa: Volume 2

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[75]

웹사이트

We have finally found the land of Punt, where pharaohs got their gifts

https://www.newscien[...]

2022-12-14

[76]

서적

The History of Somalia

https://books.google[...]

ABC-CLIO

[77]

서적

The Illustrated Timeline of the History of the World

https://books.google[...]

The Rosen Publishing Group

[78]

간행물

Let's Look Across the Red Sea I

https://web.archive.[...]

Addis Tribune

2003-01-17

[79]

문서

The Commerce Between the Roman Empire and India

Eric Herbert Warmington

[80]

서적

Aksum and Nubia: Warfare, Commerce, and Political Fictions in Ancient Northeast Africa

George Hatke, New York University Press

2013

[81]

학술지

The Christian Topography of Cosmas Indicopleustes

https://archive.org/[...]

1910-08

[82]

서적

Encyclopaedia Aethiopica: A-C

[83]

서적

Aksum: An African Civilisation of Late Antiquity

Edinburgh University Press

1991

[84]

서적

General History of Africa: Volume 2

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[85]

서적

General History of Africa: Volume 2

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[86]

문서

Early Metal Working in Sub Saharan Africa

Duncan E. Miller and N.J. Van Der Merwe

[87]

서적

A History of Sub-Saharan Africa

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[88]

학술지

Background to the Ghana empire: Archaeological investigations on the transition to statehood in the Dhar Tichitt region (mauritania)

https://www.scienced[...]

[89]

문서

The Kintampo Complex: a case study of early sedentism and food production in sub-Sahelian west Africa

James Anquandah

1995

[90]

서적

Nok: African Sculpture in Archaeological Context

Africa Magna Verlag Press

[91]

서적

General History of Africa: Volume 2

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO

[92]

학술지

The Conquest That Never Was: Ghana and the Almoravids, 1076. II. The Local Oral Sources

https://www.cambridg[...]

[93]

서적

Oxford Research Encyclopedias: African history

https://oxfordre.com[...]

[94]

웹사이트

The Chronological Evidence for the Introduction of Domestic Stock in Southern Africa

http://www.txstate.e[...]

[95]

웹사이트

Botswana History Page 1: Brief History of Botswana

http://www.thuto.org[...]

2015-05-13

[96]

웹사이트

5.2 Historischer Überblick

http://elaine.ihs.ac[...]

2015-05-13

[97]

문서

Mbuti, Twa, and Mbenga

Stokes

[98]

서적

A history of Zimbabwe

https://archive.org/[...]

New York, NY : Cambridge University Press

2014

[99]

웹사이트

The Amazing Bantu Migration and the Fascinating Bantu People

https://www.south-af[...]

2020-05-24

[100]

서적

The Kitara Complex: The Historical Tradition of Western Uganda to the 16th century

https://books.google[...]

Indiana University

[101]

학술지

Archaeological survey, ceramic analysis, and state formation in western Uganda

https://link.springe[...]

Cambridge University Press

[102]

논문

The early inhabitants of the Upemba depression, the Democratic Republic of Congo

https://open.uct.ac.[...]

University of Cape Town

[103]

학술지

The Gokomere Tradition

https://www.jstor.or[...]

South African Archaeological Society

[104]

서적

JournalInsert Hilton, John (1993-10). "Peoples of Azania". Electronic Antiquity: Communicating the Classics. 1 (5). ISSN 1320-3606. Check date values in:

[105]

서적

A History of Africa

https://books.google[...]

Routledge

2013-10-23

[106]

서적

General History of Africa: Volume 2

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO

[107]

웹사이트

Was a migration of foragers from the African mainland responsible for the grassy biomes of highland Madagascar?

https://d1wqtxts1xzl[...]

Cambridge University Press

[108]

간행물

"'Malagasy' or 'Madagascan'? Which English term best reflects the people, the culture, and other things from Madagascar?"

[109]

서적

Cameroon History for Secondary Schools and Colleges

https://books.google[...]

Macmillan

[110]

서적

The Rough Guide to West Africa

Rough Guides

1999

[111]

웹사이트

Ikom Monoliths of Cross River State

https://www.wmf.org/[...]

2024-09-11

[112]

서적

General History of Africa: Volume 3

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO

[113]

서적

General History of Africa: Volume 3

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO

[114]

서적

General History of Africa: Volume 3

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO

[115]

서적

General History of Africa: Volume 3

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO

[116]

서적

General History of Africa: Volume 3

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO

[117]

서적

General History of Africa: Volume 3

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO

[118]

서적

General History of Africa: Volume 3

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO

[119]

서적

General History of Africa: Volume 4

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[120]

서적

General History of Africa: Volume 4

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[121]

서적

The Politics of Dress in Somali Culture (African Expressive Cultures)

Indiana University Press; 1st Paperback Edition

[122]

서적

General History of Africa: Volume 3

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO

[123]

문서

Red Sea Slave Trade

https://oxfordre.com[...]

2022-04-20

[124]

서적

Ethiopia, the Red Sea and the Horn

https://www.cambridg[...]

Cambridge University Press

1977

[125]

서적

Layers of Time: A History of Ethiopia

https://books.google[...]

Hurst & Company

2000

[126]

서적

A Pastoral Democracy: A Study of Pastoralism and Politics Among the Northern Somali of the Horn of Africa

https://books.google[...]

James Currey Publishers

1999-01-01

[127]

간행물

The Kingdom of Wolaita (Ethiopia): Military Organization and War, To 1894

https://www.gijash.c[...]

2018

[128]

서적

General History of Africa: Volume 4

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[129]

간행물

The kingdom of Damot: An Inquiry into Political and Economic Power in the Horn of Africa (13th c.)

https://www.persee.f[...]

2014

[130]

문서

THE OROMO OF ETHIOPIA, 1500-1850 : WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE GIBE REGION

https://eprints.soas[...]

University of London

[131]

서적

General History of Africa: Volume 3

https://unesdoc.unes[...]

[132]

서적

Oxford Research Encyclopedias: Anthropology

https://oxfordre.com[...]

[133]

웹사이트

Swahili Coast

https://www.worldhis[...]

2019-11-14

[134]

Youtube

Int'l Commerce, Snorkeling Camels, and The Indian Ocean Trade: Crash Course World History #18

https://www.youtube.[...]

2012-05-24

[135]

간행물

Austronesian Migration and the Establishment of the Malagasy Civilization: Contrasted Readings in Linguistics, Archaeology, Genetics and Cultural Anthropology

2008-05

[136]

간행물

On the Origins and Admixture of Malagasy: New Evidence from High-Resolution Analyses of Paternal and Maternal Lineages

2009-09-01

[137]

웹사이트

Swahili Coast

https://www.worldhis[...]

2019-11-14

[138]

간행물

A New Look at the History of Pate

https://www.cambridg[...]

Cambridge University Press

[139]

서적

Madagascar: A short history

University of Chicago Press

[140]

간행물

WESTERN AFRICA TO c1860 A.D. A PROVISIONAL HISTORICAL SCHEMA BASED ON CLIMATE PERIODS

1985-08

[141]

서적

Oxford Research Encyclopedias: African history

https://oxfordre.com[...]

[142]

학위논문

Sundiata Keita's Invention of Latin Purgatory: The West African Gold Trade's Influence on Western European Society (ca.1050-1350)

https://digitalrepos[...]

University of New Mexico

[143]

서적

The Encyclopedia of Empire

https://onlinelibrar[...]

Wiley

[144]

서적

Ancient Ghana and Mali

Methuen

[145]

학술지

Reconceptualizing Early Ghana

https://www.jstor.or[...]

Taylor and Francis

[146]

서적

Historical dictionary of Senegal

Scare Crow Press Inc.

[147]

간행물

The Sahara and the Sudan from the Arab conquest of the Maghrib to the rise of the Almoravids

[148]

학술지

The Conquest That Never Was: Ghana and the Almoravids, 1076. I. The External Arabic Sources

https://www.cambridg[...]

[149]

서적

Bipolarisation du Senegal du XVIe - XVIIe siécle

HGS Editions

2021

[150]

간행물

La Société Soninké (Dyahunu, Mali)

Editions de l’Institut de Sociologie de l’Université Libre de Bruxelles

[151]

학술지

Formations sociales et État en Afrique précoloniale : Approche historique

https://www.jstor.or[...]

2023-07-04

[152]

학술지

In Quest of Susu

https://doi.org/10.2[...]

2024-11-02

[153]

서적

Histoire des Mandingues de l'Ouest: le royaume du Gabou

https://books.google[...]

KARTHALA Editions

[154]

학술지

Ancient Ife: A Reassessment

Historical Society of Nigeria

1979-06

[155]

서적

The Yoruba: A New History

Indiana University Press

2020

[156]

서적

art and risk in ancient yoruba: ife history, power, and identity, c. 1300

https://doi.org/10.1[...]

Cambridge University Press

2021-11-06

[157]

웹사이트

Bayajidda HAUSA Historical Legend Myth or Reality

https://www.csan-nig[...]

2024-07-07

[158]

간행물

The Development of States in West Central Africa to 1540

https://www.cambridg[...]

Cambridge University Press

2024-09-21

[159]

서적

A history of Zimbabwe

https://archive.org/[...]

New York, NY : Cambridge University Press

2014

[160]

서적

Mapungubwe : ancient African civilisation on the Limpopo

https://archive.org/[...]

Johannesburg : Wits University Press

2005

[161]

서적

Mapungubwe Reconsidered: A Living Legacy: Exploring Beyond the Rise and Decline of the Mapungubwe State

https://books.google[...]

Real African Publishers Pty Ltd.

2015-10-01

[162]

학술지

Interregional Interaction in Southern Africa: Zhizo and Leopard's Kopje Relations in Northern South Africa, Southwestern Zimbabwe, and Eastern Botswana, AD 1000 to 1200

https://link.springe[...]

2000-12-01

[163]

서적

Mapungubwe Reconsidered: A Living Legacy: Exploring Beyond the Rise and Decline of the Mapungubwe State

https://books.google[...]

Real African Publishers Pty Ltd.

2015-10-01

[164]

학술지

Mapela, Mapungubwe and the Origins of States in Southern Africa

https://www.jstor.or[...]

2015

[165]

학술지

Zimbabwe Culture before Mapungubwe: New Evidence from Mapela Hill, South-Western Zimbabwe

2014-10-31

[166]

서적

Mapungubwe: ancient African civilisation on the Limpopo

https://archive.org/[...]

Johannesburg : Wits University Press

2005

[167]

서적

Mapungubwe : ancient African civilisation on the Limpopo

https://archive.org/[...]

Johannesburg : Wits University Press

2005

[168]

서적

Mapungubwe Reconsidered: A Living Legacy: Exploring Beyond the Rise and Decline of the Mapungubwe State

https://books.google[...]

Real African Publishers Pty Ltd.

2015-10-01

[169]

서적

Mapungubwe : ancient African civilisation on the Limpopo

https://archive.org/[...]

Johannesburg : Wits University Press

2005

[170]

서적

Mapungubwe Reconsidered: A Living Legacy: Exploring Beyond the Rise and Decline of the Mapungubwe State

https://books.google[...]

Real African Publishers Pty Ltd.

2015-10-01

[171]

서적

Mapungubwe : ancient African civilisation on the Limpopo

https://archive.org/[...]

Johannesburg : Wits University Press

2005

[172]

학술지

Turning South African History Upside Down: Ivory and Gold Production, the Indian Ocean Trading System and the Shaping of Southern African Society, 600–1900 AD

https://www.tandfonl[...]

2024

[173]

서적

General History of Africa: Volume 4

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[174]

학술지

Il Sultanato dello Scioa nel Secondo XIII Secondo un Nuovo Documento Storico

https://www.jstor.or[...]

[175]

서적

Mukhtar Haji

https://books.google[...]

Scarecrow Press

2003-02-25

[176]

서적

Church and State

[177]

서적

The Oxford Handbook of Islamic Archaeology

https://books.google[...]

Oxford University Press

2020

[178]

서적

The Ethiopian Borderlands: Essays in Regional History from Ancient Times to the End of the 18th Century

https://books.google[...]

The Red Sea Press

1997

[179]

서적

Islam in Ethiopia

https://books.google[...]

Routledge

2013-09-13

[180]

서적

The Ethiopian Royal Chronicles

Oxford University Press, Inc.

1967

[181]

논문

Refocusing on the History of Kafa prior to 1897: A Discussion of Political Processes

https://www.jstor.or[...]

1970

[182]

서적

Layers of Time: A History of Ethiopia

https://books.google[...]

Hurst & Company

2000

[183]

서적

General History of Africa: Volume 4

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[184]

웹사이트

The myth of Mansa Musa's enslaved entourage

https://www.africanh[...]

2024-08-12

[185]

서적

General History of Africa: Volume 4

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

[186]

서적

History of West Africa

https://archive.org/[...]

Columbia University Press

[187]

웹사이트

▷ Who is the founder of the Téké kingdom? {{!}}

https://visitfranceg[...]

2024-10-23

[188]

서적

The Struggle for Ambundu and the Founding of Angola

https://www.cambridg[...]

Cambridge University Press

2024-10-27

[189]

논문

Mwene Muji: A Medieval Empire in Central Africa?

https://www.cambridg[...]

2024

[190]

서적

General History of Africa: Volume 4

https://unesdoc.unes[...]

UNESCO Publishing

1984

[191]

서적

The Encyclopedia of Empire

https://onlinelibrar[...]

Wiley

2016-01-11

[192]

서적

The Rainbow and the Kings: A History of the Luba Empire to 1891

https://books.google[...]

Univ of California Press

2022-08-19

[193]

간행물

Kingdoms of South-Central Africa: Sources, Historiography, and History

https://oxfordre.com[...]

2024-10-29

[194]

서적

Introduction: Traditional Authority and Democratization in Africa

https://link.springe[...]

Palgrave Macmillan US

2024-12-07

[195]

서적

A savage war of peace: Algeria 1954–1962

1977

[196]

서적

Histories of the hanged: The dirty war in Kenya and the end of empire

2005

[197]

서적

The Politics of the Developing Areas

1971

[198]

서적

Nationalism in colonial and post-colonial Africa

University Press of America

1977

[199]

서적

Nationalism in Colonial Africa

1956

[200]

서적

African decolonization

E. Arnold

1994

[201]

논문