동로마 제국

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

동로마 제국은 330년 콘스탄티누스 1세에 의해 건립되어 1453년 오스만 제국에 의해 멸망할 때까지 존속한 로마 제국의 동부 계승 국가이다. 비잔티움 제국이라고도 불리며, 수도는 콘스탄티노폴리스였다. 초기에는 로마 제국의 정치, 법, 문화적 전통을 계승하였으나, 점차 헬레니즘 문화와 기독교를 융합한 독자적인 문화를 발전시켰다. 동로마 제국은 지중해와 발칸 반도, 소아시아를 아우르는 광대한 영토를 지배하며 상업과 문화를 번성시켰으나, 잦은 외침과 내부 분열로 쇠퇴하여 결국 오스만 제국에 멸망했다. 동로마 제국은 법, 건축, 예술 등 다양한 분야에서 독창적인 유산을 남겼으며, 특히 정교회의 중심지로서 종교적으로도 중요한 역할을 수행했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1453년 폐지 - 팔레올로고스 왕조 치하의 동로마 제국

팔레올로고스 왕조 치하의 동로마 제국은 1261년 콘스탄티노폴리스를 탈환하며 부활했지만, 튀르크족 침입, 세르비아 발흥, 경제적 종속, 내란, 종교 분열 등으로 쇠퇴하여 1453년 오스만 제국에 의해 멸망했으며, 이 시기 고대 그리스 문화 부흥과 예술 발전이 있었으나 제국 멸망 후 지식인들이 이탈리아로 망명하여 르네상스에 영향을 주었다. - 옛 기독교 국가 - 가산족

가산족은 초기 이슬람 시대 아랍 계보에 따라 아즈드족의 분가로 여겨지며, 레반트 지역에서 비잔티움 제국의 봉신국으로 존재하며 시리아 교회 부흥과 아랍 문학 발전에 기여했다. - 옛 기독교 국가 - 마요르카 왕국

13세기 아라곤 왕국의 하우메 1세가 건국한 마요르카 왕국은 발레아레스 제도와 루시용, 세르다냐 등을 영토로 했으나, 아라곤 왕국과의 갈등 및 재정 문제로 하우메 3세 시대에 멸망하고 왕가가 단절되어 역사 속으로 사라졌다. - 튀르키예의 역사 - 콘스탄티노폴리스

콘스탄티노폴리스는 콘스탄티누스 1세가 비잔티움에 건설하여 동로마 제국의 수도로서 천 년 이상 번영했던 전략적 요충지였으나, 현재는 이스탄불이라는 이름으로 터키의 주요 도시로 발전하고 있다. - 튀르키예의 역사 - 오스만 제국

오스만 제국은 오스만 1세가 건국하여 쉴레이만 1세 때 전성기를 맞이한 튀르크계 이슬람 제국으로, 제1차 세계 대전 패배 후 튀르키예 공화국으로 대체되기까지 밀레트 제도를 통해 다원적인 사회 구조를 유지했다.

2. 국호

1557년 서유럽에서 독일인 역사가 히에로니무스 볼프가 제국의 사료를 모은 비잔티움 역사집(Corpus Historiæ Byzantinæ)을 출간하면서 '비잔티움'이란 표현을 사용하기 시작했다. 이 명칭은 콘스탄티누스 1세가 천도한 이후 콘스탄티노폴리스로 개명된 비잔티온(기원전 667년에 메가라의 식민자들이 세운 그리스 도시)에서 나온 말이다. 이때부터 제국 수도의 옛 이름인 ‘비잔티움’은 사서나 시문 외에는 거의 쓰이지 않았다. 1648년 '루브르의 비잔티움'(''Byzantine du Louvre'', Corpus Scriptorum Historiæ Byzantinæ)이 출판되고, 1680년 뒤 캉주의 '비잔티움 역사'(Historia Byzantina)가 출판되면서 몽테스키외를 위시한 프랑스 작가들 사이에서 '비잔티움'이라는 표현이 널리 퍼졌다.[160] 이후 이 표현은 서방 세계에서 19세기에 일반 용어로 굳어졌다.[161]

378년, 황제 발렌스가 하드리아노폴리스 전투 (고트 전쟁)에서 전사했다.

제국 사람들은 자국을 '''로마 제국'''(Imperium Romanumla, Βασιλεία τῶν Ῥωμαίωνel), '''로마인의 제국'''(Imperium Romanorumla, Αρχη τῶν Ῥωμαίωνel), '''로마니아'''(Romaniala, Ῥωμανίαel), '''로마 공화국'''(Res Publica Romana, Πολιτεία τῶν Ῥωμαίων),[163] '''그라이키아'''(Γραικία),[164] '''로마이스'''(Ῥωμαΐς)라고 불렀다.[165]

제국은 오랜 세월 다민족 국가였지만,[166] 그리스-로마 전통을 계승한 나라였다.[167] 당시 서방과 북방에서는 '''그리스인의 제국'''이란 표현이 쓰였는데, 이는 제국에서 점차 그리스적 요소가 우세해졌기 때문이다.[168]

서방 세계에서는 동로마 제국을 로마 제국의 연장으로 보지 않고, '''그리스인의 제국'''(Imperium Graecorum)으로 부르기도 했다.[169] 교황 레오 3세는 동로마 제국의 황위가 비었다고 생각하고 800년에 카롤루스를 서로마 제국의 황제로 인정하여 대관식을 거행하면서, "로마 제국"의 권위에 도전했다.

로마 교황이나 서방 군주들은 동방 제국의 황제를 '로마인의 황제'(Imperator Romanorum) 대신 '로마니아 황제'(Imperator Romaniæ)라고 불렀는데, 이는 '로마인의 황제'라는 표현을 카롤루스와 그 후계자에게만 사용했기 때문이다.[170]

그러나 페르시아, 이슬람, 슬라브 세계에서는 동로마 제국을 여전히 로마로 간주했다. 이슬람 세계에서는 제국을 주로 '''룸'''( روم ar, ‘로마’), 또는 '''빌라드 알 룸'''(Bilād al-Rūm, '로마인들의 땅')이라 불렀다.[171][172]

중국에서는 고대 로마를 부르던 말인 대진(大秦)을 문맥에 따라 제국이나 근동 지방의 여러 나라, 또는 시리아 정교회를 가리키는 말로 사용했다. 《속자치통감장편(續資治通鑑長編)》에는 북송 신종 때인 원풍 4년(1081년)에 대진국의 왕 멸력이령개살(滅加伊靈改撒)이 사신을 보냈다는 기록이 있는데, 이 대진은 로마 제국으로 추정되며, '불름'으로도 불렸다. 《송사(宋史)》 권490 열전 제249 외국6의〈불름(拂菻)〉에서는 원풍 4년의 일을 《속자치통감장편》과 달리 불름국의 왕 멸력이령개살이 사신을 보냈다고 기록하고 있다.

3. 역사

390년, 고트족 Buthericus의 체포를 위해 테오도시우스 1세가 파견한 군대에 의해 테살로니카 학살이 발생했다. (그리스 역사상 최초의 학살로 기록되어 있다. )

디오클레티아누스는 국가의 영토가 너무 커서 한 사람이 이것을 다 통치할 수는 없다고 보았고, 신행정 제도인 사두 체제(테트라키아)를 설립하여 제국의 영토를 동방과 서방으로 나누었다.[173] 그는 자신과 같은 공동 황제를 두어 정제라 칭하였다. 공동 황제(정제)는 각자 젊은 후계자인 부제를 두어 규칙에 따라 양위할 수 있게 했으나 실제로는 디오클레티아누스와 막시미아누스가 퇴위하자 이 사두 체제는 무너졌으며, 뒤를 이은 콘스탄티누스 1세는 사두 체제 대신 황제 세습제를 세웠다.[174] 하지만 사두 체제의 설립은 로마 제국의 분열이 영속적으로 이어질 것임을 예고했다는 점에서 그 의의가 있다.

콘스탄티누스 1세는 수도를 콘스탄티노폴리스로 옮기면서 사회와 종교 체제에 중요한 변화를 일으켰다.[175] 330년, 그는 옛 그리스의 비잔티움을 제2의 로마(노바 로마)로 삼아 천도하고 이 도시를 자신의 이름을 따서 콘스탄티노폴리스로 개명하였다. 이전의 수도였던 로마는 중요한 동부 지방에서 멀리 떨어져 있었고 전략적으로 덜 중요한 위치에 있었던 반면, 콘스탄티노폴리스는 동방과 서방 간 교역로에 위치한 요충지였다. 콘스탄티누스는 디오클레티아누스가 도입한 행정 개혁을 다시 개선하였고,[176] 금화를 도입하여 화폐 변동성을 안정시켰으며 군사 조직 및 민정을 대대적으로 개혁하였다. 콘스탄티누스 시대에 로마 제국은 상당한 군사력을 회복하였고 안정과 번영을 누릴 수 있었다. 또한, 이 시대에 기독교는 더는 국가에 박해받지 않았으며 오히려 황제가 관대한 특전을 베풂에 따라 로마 황실의 비호를 받았다. 새로운 종교의 통일된 교리를 정하고자 공의회를 소집해야 한다는 원칙을 설립한 콘스탄티누스 황제는 아를에서 교회 회의를 소집했고 제1차 니케아 공의회에서 황제가 교회의 수장이라는 주장을 반영하였다.[178]

콘스탄티누스 1세의 사망 이래로 동방에서는 그의 개혁과 원칙이 꾸준히 계승되었다. 비록 콘스탄티누스 왕조는 사산 제국과 오랜 전쟁을 벌이는 과정에서 363년 마지막 황제였던 율리아누스가 사망함으로써 단절되었지만, 이미 동방에서 세습의 원칙은 철저하게 확립된 뒤였으며 이후에도 새로운 왕조가 설립되어 계속 제국을 통치하였다. 이민족과의 전쟁, 종교 논쟁, 반부패 운동 등으로 점철된 발렌티니아누스 왕조는 378년에 막을 내렸고 그 뒤를 이어 테오도시우스 왕조가 개창되었다. 왕조의 개창자 테오도시우스 1세는 제국 동서방 전역을 통치한 마지막 로마 황제였으며, 그의 치세는 이단으로 여겨졌던 네스토리우스파에 대한 신학적인 논쟁과 테오도시우스 법전의 편찬으로 특징지어졌다. 또한 이때 로마인들은 발칸반도를 황폐화시키고 제국으로부터 막대한 공물을 탈취해간 아틸라의 훈족이 유럽에 도착하는 것을 목격했다.[179] 395년 테오도시우스 1세 황제가 죽자 그의 아들 아르카디우스와 호노리우스가 각각 동방과 서방을 맡았다. 아르카디우스의 동방 제국은 발칸반도, 소아시아, 레반트, 이집트, 그리고 동지중해의 섬들로 이루어졌다.

3세기와 4세기에 동로마 제국은 서로마 제국보다 사회 및 문화가 발달해 있었고 재정 자원 역시 풍부하였기 때문에, 지속적으로 공물을 지불함으로써 국가의 침략자들을 회유할 수 있었으며 용병을 고용할 여력이 있어서 대개 서로마 제국이 직면한 곤란한 상황을 도와주는 역할을 맡았다.

테오도시우스 2세는 콘스탄티노폴리스 성벽을 더욱 요새화한 테오도시우스 성벽을 건설하였는데, 덕분에 수도 콘스탄티노폴리스는 막강한 방어력을 갖추게 되었으며 어지간한 공격은 대체로 막아낼 수 있게 되었다. 이 성벽은 1204년까지 한번도 적의 공격에 무너지지 않았다. 아틸라가 이끄는 훈족의 공격을 피하고자 테오도시우스는 그들에게 공물(300kg의 금)[180]을 바쳤고 타 이민족과 교역을 장려하여 콘스탄티노폴리스에 사는 상인들에게 혜택을 주었다.

그를 계승한 마르키아누스는 훈족에게 이런 막대한 액수의 공물을 계속 바치는 것을 거부했으나, 아틸라는 이미 무너져 가고 있던 서로마 제국으로 관심을 돌린 뒤였다.[181] 453년 아틸라가 죽자 훈족은 몰락했고 동로마 제국은 남은 훈족 무리와 평화로운 관계를 이어나갔으며, 훈족들은 결국 로마 제국 군대의 용병으로서 싸우게 된다.[182]

아틸라가 죽자 동로마 제국은 평화기를 누렸으나 서로마 제국에서는 476년에 게르만족 출신의 로마 장군 오도아케르가 유명무실한 서로마 황제 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시켰으며, 다른 꼭두각시 황제를 세우는 대신 스스로 왕이 되었다. 그러나 율리우스 네포스 등은 달마티아와 이탈리아 북부 지역을 중심으로 다시 로마의 황제를 자임했다. 480년, 율리우스 네포스 마저 오도아케르에게 사망함으로써 서로마 제국은 최종적으로 붕괴되었다.

3. 1. 로마 제국의 분할

제국은 오랜 세월 다민족 국가이면서도[166] 그리스-로마 전통을 계승한 나라였다.[167] 당대 서방과 북방에서는 '''그리스인의 제국'''이란 표현이 쓰였는데, 그것은 이 제국에서 점차 그리스적 요소가 우세해졌기 때문이다.[168]

디오클레티아누스는 국가의 영토가 너무 커서 한 사람이 이것을 다 통치할 수는 없다고 보았고, 신행정 제도인 사두 체제(테트라키아)를 설립하여 제국의 영토를 동방과 서방으로 나누었다.[173] 그는 자신과 같은 공동 황제를 두어 정제라 칭하였다. 공동 황제(정제)는 각자 젊은 후계자인 부제를 두어 규칙에 따라 양위할 수 있게 했으나 실제로는 디오클레티아누스와 막시미아누스가 퇴위하자 이 사두 체제는 무너졌으며, 뒤를 이은 콘스탄티누스 1세는 사두 체제 대신 황제 세습제를 세웠다.[174] 하지만 사두 체제의 설립은 로마 제국의 분열이 영속적으로 이어질 것임을 예고했다는 점에서 그 의의가 있다.

콘스탄티누스 1세의 사망 이래로 동방에서는 그의 개혁과 원칙이 꾸준히 계승되었다. 비록 콘스탄티누스 왕조는 사산조 페르시아와 오랜 전쟁을 벌이는 과정에서 363년 마지막 황제였던 율리아누스가 사망함으로써 단절되었지만, 이미 동방에서 세습의 원칙은 철저하게 확립된 뒤였으며 이후에도 새로운 왕조가 설립되어 계속 제국을 통치하였다. 이민족과의 전쟁 및 종교 논쟁, 그리고 반부패 운동 등으로 점철된 발렌티니아누스 왕조는 378년에 막을 내렸고 그 뒤를 이어 테오도시우스 왕조가 개창되었다. 왕조의 개창자 테오도시우스 1세는 제국 동서방 전역을 통치한 마지막 로마 황제였으며, 그의 치세는 이단으로 여겨졌던 네스토리우스파에 대한 신학적인 논쟁과 테오도시우스 법전의 편찬으로 특징지어졌다. 또한 이때 로마인들은 발칸반도를 황폐화시키고 제국으로부터 막대한 공물을 탈취해간 아틸라의 훈족이 유럽에 도착하는 것을 목격했다.[179] 395년 테오도시우스 1세 황제가 죽자 그의 아들 아르카디우스와 호노리우스가 각각 동방과 서방을 맡았다. 아르카디우스의 동방 제국은 발칸반도, 소아시아, 레반트, 이집트, 그리고 동지중해의 섬들로 이루어졌다.

378년, 황제 발렌스가 하드리아노폴리스 전투 (고트 전쟁)에서 전사했다.

390년, 고트족 Buthericus의 체포를 위해 테오도시우스 1세가 파견한 군대에 의해 테살로니카 학살이 발생했다. (그리스 역사상 최초의 학살로 기록되어 있다.)

3. 2. 서로마 붕괴 이후

동로마 제국은 395년 테오도시우스 1세 황제가 사망하면서 그의 아들 아르카디우스와 호노리우스에게 각각 동방과 서방이 분할 상속되면서 시작되었다. 아르카디우스의 동방 제국은 발칸반도, 소아시아, 레반트, 이집트, 그리고 동지중해의 섬들로 이루어졌다.

3세기와 4세기에 동로마 제국은 서로마 제국보다 사회 및 문화가 발달해 있었고 재정 자원도 풍부했기 때문에, 침략자들에게 공물을 지불하여 회유하고 용병을 고용할 여력이 있었다.

테오도시우스 2세는 콘스탄티노폴리스 성벽을 더욱 요새화한 테오도시우스 성벽을 건설하여 수도 콘스탄티노폴리스의 방어력을 강화했다. 이 성벽은 1204년까지 적의 공격에 함락되지 않았다. 테오도시우스 2세는 아틸라가 이끄는 훈족의 공격을 피하고자 그들에게 금 300kg의 공물을 바쳤고,[180] 타 이민족과의 교역을 장려하여 콘스탄티노폴리스 상인들에게 혜택을 주었다.

마르키아누스는 훈족에게 막대한 공물을 바치는 것을 거부했으나, 아틸라는 이미 서로마 제국으로 관심을 돌린 뒤였다.[181] 453년 아틸라가 죽자 훈족은 몰락했고 동로마 제국은 남은 훈족 무리와 평화로운 관계를 맺었으며, 훈족들은 로마 제국 군대의 용병으로 싸우게 된다.[182]

아틸라 사후 동로마 제국은 평화기를 누렸으나, 서로마 제국에서는 476년 게르만족 출신 로마 장군 오도아케르가 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시키고 스스로 왕이 되었다. 480년 율리우스 네포스마저 오도아케르에게 사망하면서 서로마 제국은 붕괴되었다. 동로마 제국은 이후 멸망할 때까지 공식 국호를 로마 제국이라 칭하였고, 이탈리아는 적의 영향력 하에 들어간 실지(失地) 영역으로 인식되었다.

제논은 동고트족의 테오도리크를 이탈리아로 보내 493년 오도아케르를 몰락시켰다. 테오도리크는 동고트 왕국을 세워 이탈리아를 통치했고, 제논은 서방 영토에 명목상 수위권만 유지하였다.[179]

491년 로마인 혈통의 관리 출신 아나스타시우스 1세가 황제가 되었고, 498년이 되어서야 이사우리아족의 저항을 통제했다.[179] 그는 콘스탄티누스 1세의 화폐 제도를 완성했으며,[183] 세제를 개혁하고 크리사르기론 세금을 폐지하였다. 아나스타시우스 1세가 죽을 당시 제국의 국고에는 금이 32만 파운드나 있었다. 그는 유스티니아누스 1세의 고토 수복 전쟁의 기반을 마련했다.

3. 2. 1. 서방 고토 수복

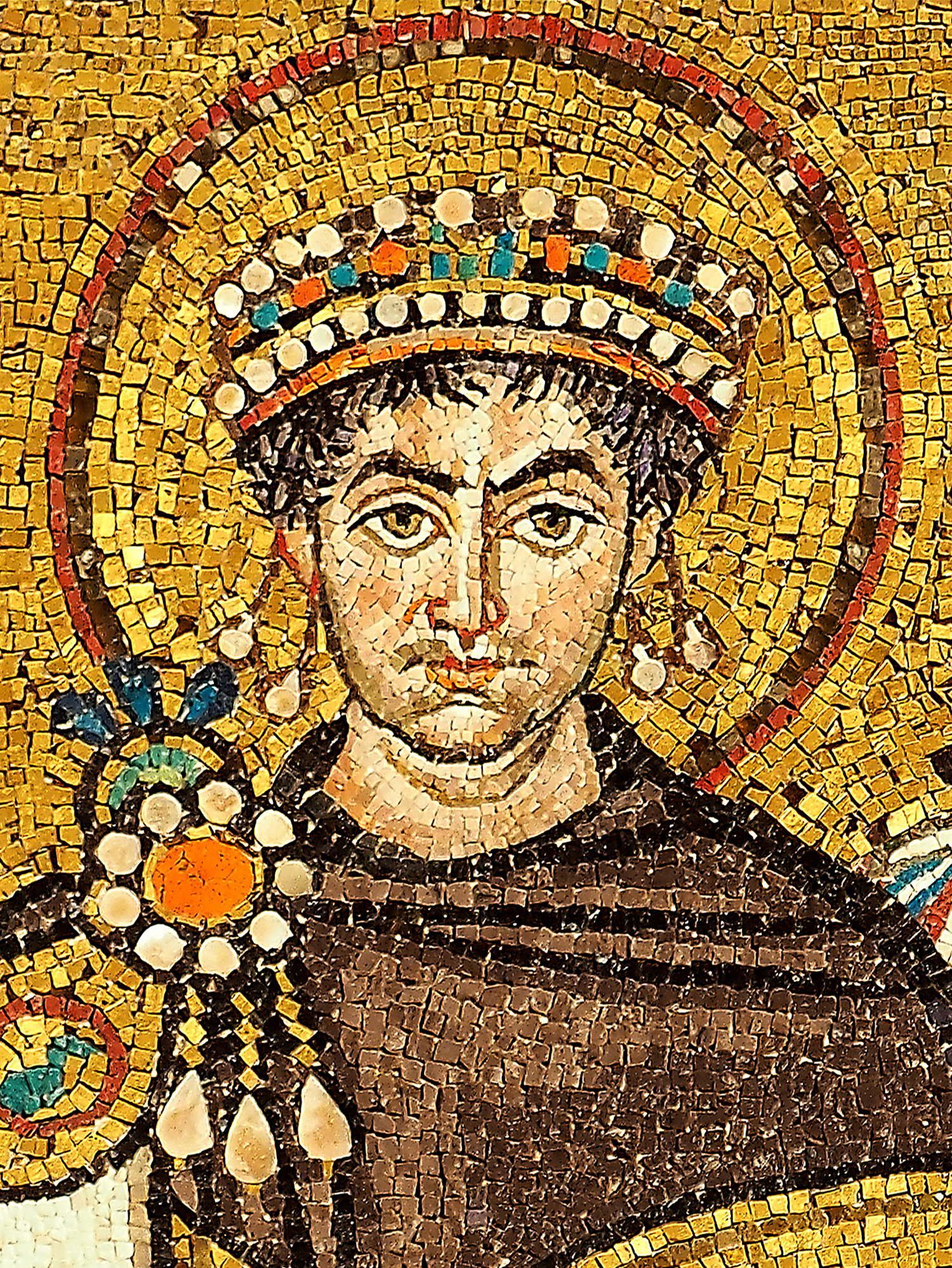

유스티니아누스 1세의 치세는 동로마 역사의 분수령이었다. 527년에 즉위한 그는 일리리아 지방 출신으로 숙부 유스티누스 1세(518–527) 치세 때부터 권력을 쥐고 있었다.[184] 532년에 유스티니아누스는 동부 국경을 안정시키고자 페르시아 샤한샤 호스로 1세와 평화조약을 체결하여 사산 제국에 많은 연공을 바치기로 합의하였다. 같은 해에 니카의 반란이 일어났으나 황제는 생존하였고 관련자들 중 3만 명이 사망하면서 봉기는 막을 내렸다. 이 성공으로 유스티니아누스의 권력은 한층 더 공고해졌다.[185] 3년 뒤, 동고트족 왕 테오다하드가 교황 아가피토 1세를 콘스탄티노폴리스에 보내어 동로마 제국과의 중재를 부탁했다. 교황은 유스티니아누스 황제와의 평화협정에 실패했으나, 당대 동로마 제국에서 단성론이 횡행했음에도 그에게서 정통 신앙을 고수한다는 고백문을 받아내는 데 성공하였다.

533년 황제가 북아프리카 구 속주의 반달족을 축출하기 위해 벨리사리우스 장군과 군대 15,000명을 파견하면서 서방 고토 정복이 시작되었다. 이들은 경이로울 정도로 쉽게 승리했으나 548년이 되어서야 주요 독립 부족들을 복종시켰다.[185] 이탈리아 동고트 왕국에서 테오도리크 대왕이 죽고 그의 조카이자 후계자인 아탈라리크와 대왕의 딸 아말라순타는 권력이 약한 테오다하드를 왕위에 올렸다. 535년 소규모 로마 제국 원정대가 시칠리아로 파견되어 손쉽게 승리하였으나 고트족의 저항이 커졌으며, 벨리사리우스가 로마와 나폴리를 포위하여 함락하고 라벤나를 수복한 540년에야 겨우 승리할 수 있었다.[186]

그러나 546년 12월 17일 동고트족은 토틸라의 지휘 아래 이내 규합하여 로마를 함락하였다. 549년 초 벨리사리우스는 결국 소환되었다.[187] 뒤이어 551년 말 아르메니아인 환관 나르세스가 군대 35,000여 명을 이끌고 고트족을 물리쳤다. 토틸라는 부스타 갈로룸 전투에서 패사하였다. 그를 계승한 테이아스도 552년 10월 몬스 락타리우스 전투에서 패하였다. 일부 고트족 부대가 계속 저항하였고 프랑크족과 알레마니족이 침입하였으나 이탈리아에서 전쟁은 결국 일단락되었다.[188] 551년 히스파니아의 서고트족 귀족 아타나길드는 왕에게 반역하고 유스티니아누스에게 도움을 요청했다. 황제는 늙었지만, 훌륭한 군 사령관 리베리우스에게 군대를 주어 파견하여 이라클리우스 시대까지 히스파니아(Hspania)의 일부 지역을 점유했다.[189]

동부에서는 로마와 페르시아 간의 전쟁이 이어지다가 561년 유스티니아누스와 호스로의 사절들이 50년간 화평을 맺었다. 550년대 중반 유스티니아누스는 전장 대부분에서 승리했으나 발칸반도만은 예외였는데 이곳은 슬라브인의 침입이 계속되었다. 559년 황제는 쿠트리구르와 스클라베니의 대규모 침략에 직면하였다. 황제는 퇴역한 벨리사리우스를 불렀으나 위기가 끝나자마자 자신이 상황을 관리하였다. 유스티니아누스가 자신의 다뉴브 함대를 강화한다는 소식에 쿠트리구르인들이 우려하였으나 제국은 이들에게 공물을 지불하고 강 사이에 안전한 통로를 확보한다는 조약을 조인했다.[185]

유스티니아누스는 입법 사업으로도 유명하다.[190] 529년 10명으로 구성된 위원회를 설치하고 카파도키아인 요한네스를 위원장으로 삼아 고대 로마 법전을 개정하게 하여 로마법 대전(Corpus Juris Civilis)을 편찬하였다. 로마법을 수합한 이 법은 "유스티니아누스 법전"으로 불리기도 한다.

동부 지역에서 예로부터 이어져 내려오는 그리스-로마 문화의 영향력은 6세기까지 건재하였고, 자연철학자 요한네스 필로포노스와 같은 그리스-로마 문화를 대표할 만한 학자들도 있었으나 나중에 기독교 철학과 문화가 부상하면서 옛 문화를 압도했다. 로마노스가 쓴 성가는 성체 전례를 발전시켰고 건축가들은 니카 반란으로 파괴된 구 성당 자리에 하기아 소피아 성당을 세웠다. 하기아 소피아는 오늘날까지 건축사에서 중요한 건축물이다.[179]

유스티니아누스 1세의 치세 전반기(527~539)에 동로마 제국은 놀라운 성과를 거두어, 북아프리카의 속주들을 회복하고 이탈리아에서 중요한 진전을 이룰 수 있었다. 이것은 현명한 군사 운영과 신중한 노력의 결합에서 비롯되었으며, 확장된 영토에서 발생할 수 있는 문제들을 처리하는 데 융통성을 발휘하였기 때문이었다. 그러나 540년대부터 시작된 유스티니아누스 치세 후반기(540~565)에 이러한 균형을 이루는 일이 점점 더 힘들어졌다. 인력의 감소와 계속되는 군사원정은 지출을 증가시켰고, 이는 줄어들고 있던 국고에 결정타를 가했다.[191]

3. 3. 감소하는 영토

유스티니아누스 왕조는 마우리키우스가 재정난 해결을 위해 아바르족이 잡아간 포로들의 몸값을 지불하지 않아 인기가 하락하면서, 포카스가 마우리키우스를 죽이고 황제에 오르면서 단절되었다.[193] 호스로 2세는 이를 구실로 로마령 메소포타미아를 침공했다.[193] 포카스는 원로원의 모의로 610년 카르타고에서 온 이라클리오스에게 폐위된다.[194]

이라클리오스 즉위 당시, 사산 왕조는 소아시아로 진군하여 615년까지 다마스쿠스와 예루살렘를 포함한 레반트 전역을 점령하고 성십자가를 크테시폰으로 가져갔다.[195] 622년 말엽부터 이라클리오스는 반격하여 페르시아 군대를 격파하였다. 이때 아케이로포이에토스 성상이 군기로 쓰여, 로마인들은 이교도의 침공에 대항하는 '성전'으로 여겼다.[196] 626년에 세르기오스 1세 총대주교는 성모 성상을 들고 수도 성벽을 돌았다.[197] 627년 니네베에서 사산 왕조의 주요 군대가 궤멸되었고, 629년에 이라클리오스는 성십자가를 되찾아 예루살렘으로 다시 옮겼다.[198] 그러나 이는 피로스의 승리였다. 이 전쟁으로 국력을 소진한 양 제국은 아랍 무슬림 군대의 침공에 무력하게 되었다.[199] 636년 야르무크 전투에서 로마군은 아랍인에게 대패했으며, 634년에 크테시폰이 함락되면서 페르시아는 멸망했다.[200] 641년에 이라클리오스가 죽자 동로마 제국은 영토와 경제적으로 쇠퇴했다. 콘스탄티노폴리스 정부는 부유한 속주 상실로 이전 수입의 4분의 3을 잃었다.

아랍인은 시리아와 레반트를 장악했고, 아나톨리아를 급습했으며 674~678년 사이에는 콘스탄티노폴리스까지 공격했다. 그리스의 불 덕분에 로마 제국은 아랍 함대를 격퇴하고 우마이야 왕조와 30년간 휴전했으나,[201] 이슬람의 아나톨리아 공격은 계속되었고, 도시 문화는 쇠퇴했으며, 도시민들은 좁은 지역을 재요새화하거나 주변 요새로 이주해야 했다.[202] 콘스탄티노폴리스의 규모도 감소하였는데, 618년에 이집트를 페르시아인에게 빼앗기면서 인구가 500,000여 명에서 40,000~70,000여 명으로 줄었다.[203] 테마 제도에 따라, 콘스탄티노폴리스 정부는 아나톨리아 반도를 군대가 담당한 '속주'로 분할하여 제국 행정에 직접 관리받도록 하였다. 테마 제도는 이라클리오스가 임시변통으로 마련한 방책에서 기원하여 7세기에 제국 행정의 새로운 제도로 자리 잡았다.[204]

사산 왕조와 아랍 세력의 공격을 방어하기 위해 발칸반도에서 병력을 차출하면서 동로마 지배력이 약화되었다. 슬라브족이 발칸반도 남쪽까지 확장했고, 아나톨리아에서는 여러 도시가 소규모 요새지가 되었다.[205] 670년대에 불가리아인이 하자르 때문에 도나우 강 이남으로 밀려왔고, 680년에는 로마 군대가 패배했다. 콘스탄티누스 4세는 불가리아의 아스파루흐 칸과 조인하였고, 과거 동로마 제국의 지배를 받던 슬라브 부족이 제1차 불가리아 제국의 지배 하로 편입되었다.[206]

이라클리오스 왕조의 마지막 황제인 유스티니아노스 2세는 중과세 정책과 '외부인'을 행정직에 앉히면서 도시 귀족들의 권력을 분쇄하려 했다. 687년~688년에 황제는 슬라브와 불가리아에 원정하여 성과를 거두었으나, 트라키아에서 마케도니아까지 로마의 패권이 발칸반도 북부에서 약화된 상황을 보여주었다.[207] 유스티니아노스 2세는 695년에 권력을 잃었으나, 테르벨 칸의 군대를 이끌고 콘스탄티노폴리스로 돌아와 복위했고, 남은 통치 기간을 정적 숙청과 신민 처형으로 일관했다. 유스티니아노스 황제는 711년에 도시 귀족의 지원으로 쫓겨났으며, 이라클리오스 왕조도 막을 내렸다.[208]

레온 3세 황제는 718년에 무슬림에게 반격을 개시하였는데, 불가리아 군대로 하여금 아랍인 32,000여 명을 죽였다.[209] 레온 황제는 소아시아의 테마를 재조직하였다. 그의 후계자 콘스탄티노스 5세는 시리아 북부에서 아랍에게 대승하고 불가리아의 힘을 크게 약화시켰다.

8세기와 9세기는 성상파괴주의 논쟁으로 종교상 논란과 분열이 극심했던 시대였다. 레온 3세와 콘스탄티노스 5세는 이콘을 금지하고 성상을 파괴하라 명했으나 제국 전역에서 성상 옹호자들이 반란을 일으켰다.[377] 이리니 황후의 노력으로 787년 제2차 니케아 공의회가 소집되어 이콘을 받들되 숭배하지는 않도록 정해졌다. 813년에 아르메니아인 레온 5세가 성상 파괴 정책을 재추진했지만 843년에 테오도라 황후가 콘스탄티노폴리스 총대주교 메토디오스 1세와 타협하여 이콘을 유지하는 방향으로 결정됐다.[210] 성상파괴주의는 동서 교회가 더욱 멀어지는 사태에도 영향을 끼쳤으며, 이 시기의 소위 포티오스 분열로 말미암아 교황 니콜라스 1세 및 서방과의 관계가 나빠졌으며 포티오스가 콘스탄티노폴리스 총대주교로서 승격에 도전했다.[378][379]

800년 12월 25일 프랑크 왕국의 왕 카롤루스는 교황 레오 3세로부터 서로마 제국 황제의 제관을 받았다.[169] 동로마 제국의 황제들은 예로부터 교황을 자신의 신하로 여겼으며 정치적으로 그들에게 강력한 영향력을 행사하였는데, 이러한 상황에서 반전을 꾀한 레오 3세가 동로마 대신 새로운 보호자로 프랑크 왕국을 택한 것이었다.

로마 황실에서는 카롤루스의 서로마 황제 제관 수여에 민감하게 대응하였고 그를 찬탈자, 가짜 황제로 규정하면서 반발하였다. 다만 카롤루스를 "서로마 황제"로 인정하는 것은 거부하되, 프랑크 왕국의 영토와 그 군사력을 묵살할 수는 없어 "황제"임은 일단 인정했다. 공식 문서에서 로마 제국은 카롤루스를 서로마 황제나 로마 황제가 아닌 프랑크인의 황제, 프랑크 황제라고 지칭하였다. 실제로 동로마 제국은 유일한 로마 제국으로서의 자신들의 역할이 흔들리고 있다고 여겼으며 그에 대한 반응으로 로마인의 우월성 및 정체성을 적극 강조하기 시작했다.

고백자 테오파네스의 기록에 따르면, 이리니는 자신과 카롤루스와의 혼인 협상을 추진했지만 황후의 총신인 아이티오스로 말미암아 이 계획은 좌절되었다.[211] 810년대에 카롤루스의 딸 중 한 명과 콘스탄티누스 6세 사이의 결혼 동맹이 체결되기 전까지, 동로마에서는 프랑크족 출신 군주를 로마 황제로 승인하기를 거절하였다. 카롤루스가 죽은 뒤에 다시 동로마의 군주들은 그 후계자인 경건왕 루트비히나 이탈리아인 루트비히를 칭할 때 라틴어로 '왕'을 의미하는 렉스(Rex), 또는 레기움(Regium)이라 칭함으로써 프랑크 황제의 지위 인정을 거부하였다.

3. 3. 1. 이라클리오스 시대

유스티니아누스 왕조는 마우리키우스가 재정난 해결을 위해 아바르족이 잡아간 포로들의 몸값을 지불하지 않아 그의 인기가 하락하면서, 포카스라는 장교가 마우리키우스를 죽이고 황제에 오르면서 단절되었다.[193] 포카스가 마우리키우스를 죽이자 페르시아의 호스로 2세는 이를 구실로 삼아 로마령 메소포타미아 속주를 침공했다.[193] 포카스는 로마 사료에서 '폭군'으로 묘사될 정도로 인기가 없었고, 원로원은 포카스에 대한 모의를 꾸몄다. 결국 포카스는 610년 카르타고에서 온 이라클리오스에게 폐위된다.[194]

이라클리오스가 즉위할 당시, 사산 왕조는 소아시아로 진군하여 615년까지 다마스쿠스와 예루살렘를 포함한 레반트 전역을 점령하고 성십자가를 크테시폰으로 가져갔다.[195] 이라클리오스는 622년 말엽부터 반격하여 페르시아 군대를 격파하였다. 이때 아케이로포이에토스 성상이 군기로 쓰여, 로마인들은 이교도의 침공에 대항하는 '성전'으로 여겼다.[196] 626년에 세르기오스 1세 총대주교는 성모 성상을 들고 수도 성벽을 돌았다.[197] 627년 니네베에서 사산 왕조의 주요 군대가 궤멸되었고, 629년에 이라클리오스는 성십자가를 되찾아 예루살렘으로 다시 옮겼다.[198] 그러나 이는 피로스의 승리였다. 이 전쟁으로 국력을 소진한 양 제국은 아랍 무슬림 군대의 침공에 무력하게 되었다.[199] 636년 야르무크 전투에서 로마군은 아랍인에게 대패했으며, 634년에 크테시폰이 함락되면서 페르시아는 멸망했다.[200] 641년에 이라클리오스가 죽자 동로마 제국은 영토와 경제적으로 쇠퇴했다. 콘스탄티노폴리스 정부는 부유한 속주 상실로 이전 수입의 4분의 3을 잃었다.

아랍인은 시리아와 레반트를 장악했고, 아나톨리아를 급습했으며 674~678년 사이에는 콘스탄티노폴리스까지 공격했다. 그리스의 불 덕분에 로마 제국은 아랍 함대를 격퇴하고 우마이야 왕조와 30년간 휴전했으나,[201] 이슬람의 아나톨리아 공격은 계속되었고, 도시 문화는 쇠퇴했으며, 도시민들은 좁은 지역을 재요새화하거나 주변 요새로 이주해야 했다.[202] 콘스탄티노폴리스의 규모도 감소하였는데, 618년에 이집트를 페르시아인에게 빼앗기면서 인구가 500,000여 명에서 40,000~70,000여 명으로 줄었다.[203] 테마 제도에 따라, 콘스탄티노폴리스 정부는 아나톨리아 반도를 군대가 담당한 '속주'로 분할하여 제국 행정에 직접 관리받도록 하였다. 테마 제도는 이라클리오스가 임시변통으로 마련한 방책에서 기원하여 7세기에 제국 행정의 새로운 제도로 자리 잡았다.[204]

사산 왕조와 아랍 세력의 공격을 방어하기 위해 발칸반도에서 병력을 차출하면서 동로마 지배력이 약화되었다. 슬라브족이 발칸반도 남쪽까지 확장했고, 아나톨리아에서는 여러 도시가 소규모 요새지가 되었다.[205] 670년대에 불가리아인이 하자르 때문에 도나우 강 이남으로 밀려왔고, 680년에는 로마 군대가 패배했다. 콘스탄티누스 4세는 불가리아의 아스파루흐 칸과 조인하였고, 과거 동로마 제국의 지배를 받던 슬라브 부족이 제1차 불가리아 제국의 지배 하로 편입되었다.[206]

이라클리오스 왕조의 마지막 황제인 유스티니아노스 2세는 중과세 정책과 '외부인'을 행정직에 앉히면서 도시 귀족들의 권력을 분쇄하려 했다. 687년~688년에 황제는 슬라브와 불가리아에 원정하여 성과를 거두었으나, 트라키아에서 마케도니아까지 로마의 패권이 발칸반도 북부에서 약화된 상황을 보여주었다.[207] 유스티니아노스 2세는 695년에 권력을 잃었으나, 테르벨 칸의 군대를 이끌고 콘스탄티노폴리스로 돌아와 복위했고, 남은 통치 기간을 정적 숙청과 신민 처형으로 일관했다. 유스티니아노스 황제는 711년에 도시 귀족의 지원으로 쫓겨났으며, 이라클리오스 왕조도 막을 내렸다.[208]

3. 3. 2. 레온 3세와 성상 파괴운동의 유행

레온 3세 황제는 718년에 무슬림에게 반격을 개시하였는데, 주로 테르벨 칸이 도와준 덕분에 불가리아 군대로 하여금 아랍인 32,000여 명을 죽였다.[209] 레온 황제는 또한 소아시아의 테마를 공고히 재조직하는 작업에 본격적으로 착수하였다. 그의 후계자 콘스탄티노스 5세는 시리아 북부에서 아랍에게 대승하고 불가리아의 힘을 크게 약화시켰다.

8세기와 9세기는 성상파괴주의 논쟁으로 종교상 논란과 분열이 극심했던 시대였다. 레온 3세와 콘스탄티노스 5세는 이콘을 금지하고 성상을 파괴하라 명했으나 이에 제국 전역에서 성상 옹호자들이 반란을 일으켰다.[377] 이리니 황후의 노력으로 787년 제2차 니케아 공의회가 소집되어 이콘을 받들되 숭배하지는 않도록 정해졌다. 813년에 아르메니아인 레온 5세가 성상 파괴 정책을 재추진했지만 843년에 테오도라 황후가 콘스탄티노폴리스 총대주교 메토디오스 1세와 타협하여 이콘을 유지하는 방향으로 결정됐다.[210] 성상파괴주의는 동서 교회가 더욱 멀어지는 사태에도 영향을 끼쳤으며, 이 시기의 소위 포티오스 분열로 말미암아 교황 니콜라스 1세 및 서방과의 관계가 나빠졌으며 포티오스가 콘스탄티노폴리스 총대주교로서 승격에 도전했다.[378][379]

3. 3. 3. 프랑크 제국의 등장

800년 12월 25일 프랑크 왕국의 왕 카롤루스는 교황 레오 3세로부터 서로마 제국 황제의 제관을 받았다.[169] 동로마 제국의 황제들은 예로부터 교황을 자신의 신하로 여겼으며 정치적으로 그들에게 강력한 영향력을 행사하였는데, 이러한 상황에서 반전을 꾀한 레오 3세가 동로마 대신 새로운 보호자로 프랑크 왕국을 택한 것이었다.

로마 황실에서는 카롤루스의 서로마 황제 제관 수여에 민감하게 대응하였고 그를 찬탈자, 가짜 황제로 규정하면서 반발하였다. 다만 카롤루스를 "서로마 황제"로 인정하는 것은 거부하되, 프랑크 왕국의 영토와 그 군사력을 묵살할 수는 없어 "황제"임은 일단 인정했다. 공식 문서에서 로마 제국은 카롤루스를 서로마 황제나 로마 황제가 아닌 프랑크인의 황제, 프랑크 황제라고 지칭하였다. 실제로 동로마 제국은 유일한 로마 제국으로서의 자신들의 역할이 흔들리고 있다고 여겼으며 그에 대한 반응으로 로마인의 우월성 및 정체성을 적극 강조하기 시작했다.

고백자 테오파네스의 기록에 따르면, 이리니는 자신과 카롤루스와의 혼인 협상을 추진했지만 황후의 총신인 아이티오스로 말미암아 이 계획은 좌절되었다.[211] 이후 810년대에 와서 카롤루스의 딸 중 한 명과 콘스탄티누스 6세 사이의 결혼 동맹이 체결되기 전까지, 동로마에서는 프랑크족 출신 군주를 로마 황제로 승인하기를 거절하였다. 카롤루스가 죽은 뒤에 다시 동로마의 군주들은 그 후계자인 경건왕 루트비히나 이탈리아인 루트비히를 칭할 때 라틴어로 '왕'을 의미하는 렉스(Rex), 또는 레기움(Regium)이라 칭함으로써 프랑크 황제의 지위 인정을 거부하였다.

3. 4. 마케도니아 왕조의 등장

867년을 전후하여 동로마 제국은 동부와 서부 양방에서 구 위상을 회복했으며, 효율적인 군사 구조 덕분에 황제들은 동방 영토에 대한 재정복 전쟁을 개시할 수 있었다.

재정복 과정은 우여곡절 끝에 이루어졌다. 크레타섬을 잠시 재정복했다가(843년) 로마 군대는 보스포로스 해협에서 패배했고, 무슬림의 시칠리아 침략(827년~902년)을 막지 못했다. 무슬림은 오늘날 튀니지 땅을 거점 삼아 831년 팔레르모, 842년 메시나, 859년 엔나, 878년 시라쿠사, 900년 카타니아, 그리고 902년에 동로마의 최후 거점이었던 요새 타오르미나를 잇달아 정복했다.[212] 그러나 동로마 제국은 이집트 다미에타 원정에서 승리하고(856년), 멜라티네의 아미르를 무찔렀으며(863년 랄라카온 전투), 유프라테스강 방면으로 반격했다(870년대). 바실리오스 1세는 남부 이탈리아를 지켜냈다.

904년, 트리폴리의 레온이 이끄는 아랍 함대가 테살로니키를 약탈했다. 동로마 군대는 908년에 아랍 함대를 궤멸시키고, 2년 뒤 시리아의 라오디키아를 약탈했다. 그러나 무슬림에게 확실한 일격을 가하지 못했고, 911년 크레타 수복 시도 과정에서 제국 군대가 큰 타격을 입었다. 바랑인이 860년 콘스탄티노폴리스를 처음 침략했고, 941년 보스포루스 해협 아시아 쪽에 다시 나타났으나 격퇴되었다. 907년 동로마 제국은 바랑인과 외교 조약을 체결했다. 요안니스 쿠르쿠아스는 메소포타미아에서 승리하고(943년) 에데사를 재정복하고 만딜리온 성물을 되찾아왔다(944년).[212]

장군 출신 황제 니키포로스 2세 포카스(963년~969년 재위)와 요안니스 1세 치미스키스(969년~976년)는 제국 영토를 시리아 남부까지 넓히고, 이라크 북서부 토후들을 무찔렀으며, 크레타와 키프로스를 재탈환했다. 요안니스 1세 치세에는 동로마 군대가 예루살렘까지 위협했다. 파티마 왕조가 레반트를 거쳐 북상하면서, 알레포의 함단 토후국과 그 인근 지역만이 동로마 제국의 봉신령이 되었다.[214] 바실리오스 1세는 로마령 시리아 평정을 위해 기병 40,000명을 급파하여 아랍의 위협을 격퇴했다. 바실리오스 2세는 불가리아와 시리아에서 승리해 얻은 자원으로 아랍 점령하의 시칠리아 수복 원정을 계획했으나, 1025년 사망 후 1040년대에 원정대가 출정하여 목적을 이루었다.[212]

3. 4. 1. 무슬림과의 전쟁

무슬림과의 전쟁은 이라클리오스 왕조 때부터 본격화되었다. 610년, 이라클리오스가 황제가 되었을 때, 사산 왕조는 소아시아로 진격하여 615년까지 다마스쿠스와 예루살렘을 포함한 레반트 전역을 점령하고, 성십자가를 크테시폰으로 가져갔다.[195] 이라클리오스는 622년부터 반격하여 페르시아 군대를 격파했고, 아케이로포이에토스 성상이 군기로 사용되어 로마인들에게 '성전'이라는 인식을 심어주었다.[196] 627년 니네베에서 사산 왕조의 주력 군대가 궤멸되었고, 629년 이라클리오스는 성십자가를 되찾아 예루살렘으로 옮겼다.[198]

그러나 이 전쟁으로 국력을 소진한 양 제국은 아랍 무슬림 군대의 침공에 무력하게 되었다.[199] 636년 야르무크 전투에서 로마군은 아랍인에게 대패했고, 634년 크테시폰이 함락되면서 페르시아는 멸망했다.[200] 641년 이라클리오스가 사망했을 때, 동로마 제국은 영토와 경제적으로 심각한 쇠퇴를 겪었다. 콘스탄티노폴리스 정부는 이전 수입의 4분의 3을 잃었다.

아랍인은 시리아와 레반트를 장악하고 아나톨리아를 급습했으며, 674~678년에는 콘스탄티노폴리스까지 공격했다. 로마 제국은 그리스의 불 덕분에 아랍 함대를 격퇴하고 우마이야 왕조와 30년간 휴전했지만,[201] 이슬람의 공격은 계속되었다. 도시 문화는 쇠퇴했고, 많은 도시민들은 구 도시 성곽 내의 좁은 지역을 재요새화하거나 주변 요새로 이주했다.[202] 콘스탄티노폴리스의 인구는 500,000여 명에서 40,000~70,000여 명으로 급감했다.[203]

867년을 전후하여 동로마 제국은 동부와 서부에서 위상을 회복했고, 효율적인 군사 구조 덕분에 황제들은 동방 영토 재정복 전쟁을 시작할 수 있었다.

재정복은 우여곡절 끝에 이루어졌다. 크레타섬을 잠시 재정복했다가(843년) 로마 군대는 보스포로스 해협에서 패배했고, 무슬림의 시칠리아 침략을 막지 못했다(827년~902년). 무슬림은 튀니지를 거점으로 831년 팔레르모, 842년 메시나, 859년 엔나, 878년 시라쿠사, 900년 카타니아, 902년 타오르미나를 정복했다.[212] 그러나 동로마 제국은 이집트의 다미에타에서 승리하고(856년), 멜라티네의 아미르를 무찔렀으며(863년 랄라카온 전투), 유프라테스강 방면으로 반격했다(870년대). 바실리오스 1세는 남부 이탈리아를 지켜냈다.

904년, 트리폴리의 레온이 이끄는 아랍 함대가 테살로니키를 약탈했다. 동로마 군대는 908년에 아랍 함대를 궤멸시키고, 2년 뒤 시리아의 라오디키아를 약탈했다. 그러나 동로마 제국은 무슬림에게 확실한 일격을 가하지 못했고, 911년 아랍인들이 크레타 수복을 시도하면서 제국 군대를 대타격했다. 바랑인이 860년 콘스탄티노폴리스를 처음 침략했고, 941년 보스포루스 해협 아시아 쪽 해안에 나타났으나 격퇴되었다. 907년 동로마 제국은 바랑인과 외교 조약을 체결했다. 요안니스 쿠르쿠아스는 메소포타미아에서 승리하고(943년) 에데사를 재정복하고 만딜리온 성물을 되찾아왔다(944년).[212]

장군 출신 황제 니키포로스 2세 포카스(963년~969년 재위)와 요안니스 1세 치미스키스(969년~976년)는 제국 영토를 시리아 남부까지 넓히고, 이라크 북서부 토후들을 무찔렀으며, 크레타와 키프로스를 재탈환했다. 요안니스 1세 치세에는 동로마 군대가 예루살렘까지 위협했다. 파티마 왕조가 레반트를 거쳐 북상하면서, 알레포의 함단 토후국과 그 인근 지역만이 동로마 제국의 봉신령이 되었다.[214] 바실리오스 1세는 로마령 시리아를 평정하고자 기병 40,000명을 급파하여 아랍의 위협을 격퇴했다. 바실리오스 2세는 불가리아와 시리아에서 승리해 얻은 자원으로 아랍 점령하의 시칠리아 수복 원정을 계획했다. 1025년 바실리오스 2세 사망 후, 1040년대에 원정대가 출정하여 목적을 이루었다.[212]

3. 4. 2. 불가리아와 제국 간 전쟁

로마 교황청과 콘스탄티노폴리스 총대주교좌 사이의 오랜 갈등은, 새로 기독교화한 발칸반도의 불가리아에서 종교적 수위권을 놓고 새롭게 불거졌다. 이로 인해 894년 불가리아의 강력한 차르 시메온 1세가 동로마 제국을 침공했고, 황제는 외교적 수단을 동원해 헝가리인에게 도움을 요청하여 겨우 물리쳤다. 그러나 불가로피곤 전투(896년)에서 동로마 제국은 패배했고, 불가리아에 연공을 바치게 되었다.[214] 912년 시메온은 더 나아가 동로마 제국이 자신에게 불가리아 황제(바실레프스)의 관을 부여하고, 어린 콘스탄티노스 7세 황제와 자신의 딸을 결혼시키도록 강요했다. 콘스탄티노폴리스에서 반란이 일어나 차르의 계획은 좌절되었지만, 시메온은 보복으로 트라키아를 재침공하여 아드리아노폴리스를 점령했다.[214]

레온 포카스와 로마노스 레카페노스가 이끄는 원정군이 출정했으나, 917년 아켈로오스 전투에서 동로마 제국군은 또다시 패배했다. 이듬해 불가리아인들은 코린토스까지 남하하여 북부 그리스를 유린했다. 923년 아드리아노폴리스가 다시 불가리아 군대에 함락되었고, 924년에는 콘스탄티노폴리스에서 양측이 공방전을 벌이는 상황까지 벌어졌다. 927년 시메온이 사망하고 나서야 발칸반도의 정세는 호전되었다. 968년 불가리아는 키예프 루스의 스뱌토슬라프 1세에게 침략받았고, 3년 후 요안니스 1세 치미스키스 황제는 도로스톨론 전투에서 루스를 격파하고 트라키아 동부를 제국 영토로 회복했다.

코메토풀리 왕조의 지도 아래 불가리아인들이 다시 제국에 저항하자, 바실리오스 2세(976년~1025년)는 불가리아 복속을 최우선 과제로 삼아 여러 차례 원정대를 파견했다. 그러나 바실리오스의 첫 불가리아 원정은 트라야누스 관문에서 참패로 끝났고, 황제는 몇 년 동안 아나톨리아에서 일어난 반란을 진압하느라 불가리아가 발칸 지역에서 세력을 확장하는 것을 지켜볼 수밖에 없었다. 양 세력 간의 전쟁은 거의 20년 가까이 이어졌다.

한 차례 실패를 겪었던 동로마 제국은 이후 스페르키오스 전투와 스코페 전투에서 승리하여 불가리아를 약화시켰다. 해마다 작전을 수행하여 적의 주요 거점들을 조직적으로 줄여 나갔고, 마침내 1014년 클리디온 전투에서 불가리아인들을 완전히 격파했다.[213] 야사에 따르면, 생포된 불가리아 포로들을 100명씩 나누어 99명은 눈을 멀게 하고 100번째 병사는 한쪽 눈만 남겨 맹인들을 고향으로 인도하게 했다고 하지만, 공식적으로 확인된 바는 없다. 차르 사무일은 한때 용맹했던 불가리아 군대의 참상을 보고 충격으로 사망했다. 1018년, 불가리아의 마지막 요새가 항복했고, 그 지역은 동로마 제국의 영토로 편입되었다. 이 승리로 동로마 제국은 이라클리오스 시대 이후 처음으로 다뉴브강 일대에 걸친 국경선을 확보했다.[214]

3. 4. 3. 키예프 루스와 제국의 관계

850년부터 1100년까지 동로마 제국은 흑해 북부 해안에서 일어난 키예프 루스와 다양한 관계를 맺었다. 이 관계는 동슬라브족의 역사에 오랫동안 영향을 끼쳤다. 제국은 키예프 루스의 주요 무역 및 문화 교류 상대였으나, 항상 우호적인 관계는 아니었다. 양 세력은 968년에서 971년에 불가리아에서 전쟁을 벌였고, 루스인은 동유럽 평원의 강들을 따라 남하하여 흑해 연안과 콘스탄티노폴리스를 침입하기도 했다. 동로마 제국은 대체로 침공을 격퇴했지만, 루스인은 자신들에게 유리한 조건으로 무역 조약을 체결했다.[86]

포르피로게니타 안나 공주와 블라디미르 대공의 혼인, 그리고 뒤이은 루스의 기독교화를 통해 루스와 동로마의 관계는 매우 긴밀해졌다. 동로마 제국의 성직자, 건축가, 예술가들이 루스의 수많은 성당과 교회 건축에 초빙되어 동유럽에 동로마 문화가 전파되었다. 또한 많은 바랑인들이 로마 군대에 용병으로 복무했는데, 그중에는 유명한 바랑인 근위대도 있었다.[86]

3. 4. 4. 절정기

콘스탄티누스 1세는 수도를 콘스탄티노폴리스로 옮기면서 사회와 종교 체제에 중요한 변화를 일으켰다.[175] 330년, 그는 옛 그리스의 비잔티움을 제2의 로마(노바 로마)로 삼아 천도하고 이 도시를 자신의 이름을 따서 콘스탄티노폴리스로 개명하였다. 이전의 수도였던 로마는 중요한 동부 지방에서 멀리 떨어져 있었고 전략적으로 덜 중요한 위치에 있었던 반면, 콘스탄티노폴리스는 동방과 서방 간 교역로에 위치한 요충지였다. 콘스탄티누스는 디오클레티아누스가 도입한 행정 개혁을 다시 개선하였고,[176] 금화를 도입하여 화폐 변동성을 안정시켰으며 군사 조직 및 민정을 대대적으로 개혁하였다. 콘스탄티누스 시대에 로마 제국은 상당한 군사력을 회복하였고 안정과 번영을 누릴 수 있었다. 또한, 이 시대에 기독교는 더는 국가에 박해받지 않았으며 오히려 황제가 관대한 특전을 베풂에 따라 로마 황실의 비호를 받았다. 새로운 종교의 통일된 교리를 정하고자 공의회를 소집해야 한다는 원칙을 설립한 콘스탄티누스 황제는 아를에서 교회 회의를 소집했고 제1차 니케아 공의회에서 황제가 교회의 수장이라는 주장을 반영하였다.[178]

콘스탄티누스 1세의 사망 이래로 동방에서는 그의 개혁과 원칙이 꾸준히 계승되었다. 비록 콘스탄티누스 왕조는 사산 제국과 오랜 전쟁을 벌이는 과정에서 363년 마지막 황제였던 율리아누스가 사망함으로써 단절되었지만, 이미 동방에서 세습의 원칙은 철저하게 확립된 뒤였으며 이후에도 새로운 왕조가 설립되어 계속 제국을 통치하였다. 이민족과의 전쟁, 종교 논쟁, 반부패 운동 등으로 점철된 발렌티니아누스 왕조는 378년에 막을 내렸고 그 뒤를 이어 테오도시우스 왕조가 개창되었다. 왕조의 개창자 테오도시우스 1세는 제국 동서방 전역을 통치한 마지막 로마 황제였으며, 그의 치세는 이단으로 여겨졌던 네스토리우스파에 대한 신학적인 논쟁과 테오도시우스 법전의 편찬으로 특징지어졌다. 또한 이때 로마인들은 발칸반도를 황폐화시키고 제국으로부터 막대한 공물을 탈취해간 아틸라의 훈족이 유럽에 도착하는 것을 목격했다.[179] 395년 테오도시우스 1세 황제가 죽자 그의 아들 아르카디우스와 호노리우스가 각각 동방과 서방을 맡았다. 아르카디우스의 동방 제국은 발칸반도, 소아시아, 레반트, 이집트, 그리고 동지중해의 섬들로 이루어졌다.

3세기와 4세기에 동로마 제국은 사회 및 문화가 서로마 제국보다 발달해 있었고 재정 자원 역시 풍부하였기 때문에, 지속적으로 공물을 지불함으로써 국가의 침략자들을 회유할 수 있었으며 용병을 고용할 여력이 있어서 대개 서로마 제국이 직면한 곤란한 상황을 도와주는 역할을 맡았다.

테오도시우스 2세는 콘스탄티노폴리스 성벽을 더욱 요새화한 테오도시우스 성벽을 건설하였는데, 덕분에 수도 콘스탄티노폴리스는 막강한 방어력을 갖추게 되었으며 어지간한 공격은 대체로 막아낼 수 있게 되었다. 이 성벽은 1204년까지 한번도 적의 공격에 무너지지 않았다. 아틸라가 이끄는 훈족의 공격을 피하고자 테오도시우스는 그들에게 공물(300kg의 금)[180]을 바쳤고 타 이민족과 교역을 장려하여 콘스탄티노폴리스에 사는 상인들에게 혜택을 주었다.

그를 계승한 마르키아누스는 훈족에게 이런 막대한 액수의 공물을 계속 바치는 것을 거부했으나, 아틸라는 이미 무너져 가고 있던 서로마 제국으로 관심을 돌린 뒤였다.[181] 453년 아틸라가 죽자 훈족은 몰락했고 동로마 제국은 남은 훈족 무리와 평화로운 관계를 이어나갔으며, 훈족들은 결국 로마 제국 군대의 용병으로서 싸우게 된다.[182]

아틸라가 죽자 동로마 제국은 평화기를 누렸으나 서로마 제국에서는 476년에 게르만족 출신의 로마 장군 오도아케르가 유명무실한 서로마 황제 로물루스 아우구스툴루스를 폐위시켰으며, 다른 꼭두각시 황제를 세우는 대신 스스로 왕이 되었다. 그러나 율리우스 네포스 등은 달마티아와 이탈리아 북부 지역을 중심으로 다시 로마의 황제를 자임했다. 480년, 율리우스 네포스 마저 오도아케르에게 사망함으로써 서로마 제국은 최종적으로 붕괴되었다.

마케도니아 왕조 치하에서, 동로마 제국의 영토는 동쪽으로는 아르메니아 고원에서 서쪽으로는 남이탈리아의 칼라브리아까지 이르렀다.[214] 동로마 군대는 불가리아를 정복하고 조지아와 아르메니아의 일부 지역을 병합했으며, 안티오키아 바깥에서 이집트의 아랍 침략군을 궤멸시켰지만, 이것만으로는 부족했다. 아랍의 시칠리아 지배를 치욕으로 간주한 바실리오스 2세는 제1차 포에니 전쟁 이래로 계속 로마의 영토였던 이 섬을 수복하기로 계획했으나, 1025년에 황제가 사망하면서 시칠리아 수복은 계획 상에만 그쳤다.[214]

레온 6세는 그리스어로 동로마 법의 완전한 성문화를 이루어내는 업적을 달성하였다. 60권에 달하는 이 기념비적인 작품은 이후의 모든 동로마 법의 기초가 되었고 오늘날에도 여전히 연구되고 있다. 황제는 또한 제국의 행정을 개혁하여 각 지역의 행정 구역(테마)의 경계를 새롭게 설정했으며, 계급과 특권의 체계를 정비하고 콘스탄티노폴리스의 다양한 무역 길드의 행동을 규제했다. 레온 6세의 개혁은 이전의 제국의 분열을 해소하는 데 많은 도움이 되었을 뿐만 아니라 콘스탄티노폴리스 정부에 대한 중앙집권화적인 정책을 가능하도록 했다. 그러나 제국의 증가하는 군사적 성공은 근본적으로 농민들을 농노나 소작농의 상태로 전락시켰으며, 지방 귀족들의 권력을 강화하고 이들에게 힘을 실어주게 만들었다.

이 시기에 콘스탄티노폴리스는 대단히 번영하여, 9~10세기에 약 40만 명의 인구를 가진 당대 유럽에서 가장 규모가 크고 부유한 도시로 거듭났다. 또한 세금 징수, 국내 행정 및 외교 정책을 감독하는 유능한 귀족과 공무원들로 구성된 관료 체계가 조직되기도 했다. 황제들은 또한 서유럽과의 무역, 특히 비단과 금속 세공품 등의 판매를 통해 제국의 부를 늘리는 데에 관심을 가졌다.[215]

11세기에는 종교상으로도 중요한 시기였다. 1054년에 동서 교회의 갈등은 돌이킬 수 없는 위기로 치달았다. 이미 조직 분리가 공식 선언된 바 있었으나 그 해 6월 16일 토요일 오후에 성체 의례 도중 교황이 파견한 특사 세 사람이 하기아 소피아에 들어와 제단에 파문을 내리는 교황 칙서를 놓음으로써 수백년 동안 이어져왔던 점진적인 갈등의 절정인 동서 교회의 분리가 일어났다. 그 원인은 교리적인 논쟁(특히 필리오퀘 문제)을 기반으로 한 것이었으나, 나중에 가서는 행정 및 정치 문제에 대해서까지 확대되어 수세기 동안 끓어올랐다. 동방 정교회와 서방 가톨릭의 공식적인 분리는 동로마의 미래에 대해 여러 결과를 가져올 것이었다.

요안니스 2세와 마누일 1세는 활발한 군사 원정을 단행하여 도시 및 주요 거점들을 공격하고 방어하는 활동에 상당한 자원을 동원하면서도, 공격적인 요새화 정책을 제국 군사 정책의 핵심 기조로 삼았다.[240] 비록 동로마 제국이 미리오케팔론 전투에서 한 차례 패배를 겪었지만, 알렉시오스 1세, 요안니스 2세, 마누일 1세의 정책 덕에 광대한 영토를 확보할 수 있었으며 소아시아 및 유럽 양방 국경의 안정성을 높였다. 1081년부터 1180년까지 콤니노스 왕조 치하의 동로마 군대는 제국의 안보를 확립하고 동로마 문명이 번영을 구가하도록 하였다.[241]

이를 통해 서방 속주는 12세기 말까지 지속된 경제 부흥을 이룰 수 있었다. 7세기에 페르시아의 침입을 받은 이래로 콤니노스 시대의 동로마 제국은 경제적인 측면에서 그 어느때보다 가장 번성했다. 12세기 내내 제국의 인구는 급격히 증가했고, 농지 면적이 확대되면서 생산력 역시 매우 증대되었다. 유럽과 소아시아의 고고학적 증거는 이 무렵에 도시 및 정착지의 규모가 상당히 커진데다가 새로운 도시 수가 눈에 띄게 증가했음을 보여준다. 무역도 번성하였는데, 특히 베네치아나 제노바의 상인들은 에게해에 있는 항구에서 출발하여 콘스탄티노폴리스를 중계 거점으로 삼아 십자군 왕국을 거쳐 파티마 왕조의 이집트까지 이르는 광범위한 지역에서 당대 무역을 주도하였다.[242]

3. 4. 5. 위기와 분열

3세기 말, 로마 제국은 외부 위협과 내부 불안정으로 인해 쇠퇴하기 시작했다. 디오클레티아누스 황제는 제국을 동서로 나누고 사두 체제(테트라키아)를 도입했지만,[173] 콘스탄티누스 1세가 사두 체제 대신 황제 세습제를 세우면서 제국 분열은 영속화되었다.[174] 콘스탄티누스 황제는 수도를 콘스탄티노폴리스로 옮기고, 솔리두스 금화를 도입하여 화폐를 안정시키는 등 개혁을 단행했다.[176] 기독교를 공인하고 제1차 니케아 공의회를 소집하여 종교적 통합을 꾀했다.[178]

콘스탄티누스 1세 사후, 콘스탄티누스 왕조는 사산조 페르시아와 전쟁을 벌였고, 율리아누스 황제의 죽음으로 단절되었다. 발렌티니아누스 왕조는 이민족과의 전쟁, 종교 논쟁 등으로 혼란을 겪다 378년에 막을 내렸다. 테오도시우스 왕조의 테오도시우스 1세는 제국을 재통합했지만, 네스토리우스파 논쟁과 훈족의 침입을 겪었다.[179] 395년 테오도시우스 1세 사후 제국은 동서로 분열되었고, 동로마 제국은 발칸반도, 소아시아, 레반트, 이집트 등을 통치했다.

동로마 제국은 공물 지불과 용병 고용으로 훈족의 침략을 막았고, 테오도시우스 2세는 콘스탄티노폴리스 성벽을 강화했다.[180] 마르키아누스는 훈족에게 공물 지급을 중단했고, 아틸라 사후 훈족은 몰락했다.[181] 동로마 제국은 평화를 누렸지만, 서로마 제국은 476년 멸망했다.

마우리키우스 황제가 아바르족 포로 몸값을 지불하지 않아 포카스가 황제를 시해하고 즉위하면서 유스티니아누스 왕조가 단절되었다. 포카스는 폭정으로 인기를 잃었고, 이라클리오스에게 폐위되었다.[194] 이라클리오스는 사산 왕조의 침입을 격퇴했지만,[195] 야르무크 전투에서 아랍 무슬림 군대에게 대패하고 영토를 상실했다.[199]

아랍인들은 콘스탄티노폴리스를 공격했지만, 그리스의 불 덕분에 격퇴되었다.[201] 테마 제도가 도입되어 제국 행정이 개편되었다.[204] 슬라브족과 불가리아인의 침입으로 발칸반도 지배력이 약화되었고,[205] 유스티니아노스 2세는 실정을 거듭하다 폐위되어 이라클리오스 왕조가 막을 내렸다.[208]

테마 제도 관리 부실과 군비 감축으로 동로마 제국은 시련을 겪었다. 노르만족과 셀주크 튀르크의 침입으로 영토를 상실했고,[218][219] 만지케르트 전투에서 대패하여 아나톨리아 고원 대부분을 잃었다.[220]

알렉시오스 2세 콤니노스의 무능과 안티오키아의 마리아의 섭정으로 안드로니코스 1세 콤니노스가 정변을 일으켰다.[243] 안드로니코스 1세는 개혁을 단행했지만, 공포정치로 이사키오스 2세 앙겔로스에게 폐위되었다.[245]

이사키오스 2세와 알렉시오스 3세 시대에 중앙집권 체제가 붕괴되고, 블라흐족과 불가르족이 불가리아 제2제국을 세웠다. 앙겔로스 왕조는 국고를 탕진하고 부패를 일삼아 제국 분열을 가속화했다.[250]

3. 5. 콤니노스 왕조와 십자군

만지케르트 전투 이후 콤니노스 왕조의 노력으로 동로마 제국의 국력은 어느 정도 회복되었다.[221] 1081년 알렉시오스 1세 콤니노스가 황제가 되면서 시작된 콤니노스 왕조는 요안니스 2세 콤니노스, 마누일 1세 콤니노스로 이어지며 약 1세기 동안 지속되었다. 이 시기 동로마 제국은 지역적 권위를 회복했다.

알렉시오스 1세는 즉위 직후 노르만족의 침입을 받았으나, 외교와 전쟁을 통해 이를 물리쳤고,[221] 레부니온 전투에서 페체네그인을 격파하여 서부 국경의 안정을 확보했다.[179]

이후 동로마 제국은 십자군 전쟁이라는 새로운 도전에 직면하게 된다.

3. 5. 1. 알렉시오스 1세와 제1차 십자군

콤니노스 왕조의 창시자 알렉시오스 1세는 즉위 직후 로베르 기스카르와 그의 아들 보에몽 드 타란토가 이끄는 노르만족의 침략을 받았다. 이들은 디라히온과 케르키라를 점령하고 테살리아의 라리사를 포위했다.[221] 1085년 기스카르가 사망하면서 노르만족 문제는 일시적으로 완화되었고, 이듬해 튀르크인의 술탄도 사망하여 튀르크인들은 내분 상태에 빠졌다. 알렉시오스는 1091년 4월 28일 레부니온 전투에서 북방의 페체네그인을 격파하여 서부 국경의 안정을 확보했다.[179]

그러나 튀르크인에게 빼앗긴 소아시아 영토를 회복하기에는 병력이 부족했기에, 알렉시오스 1세는 서유럽에 도움을 요청하기로 결정했다.[222] 1095년 피아첸차 공의회에서 알렉시오스 1세의 사절단은 교황 우르바노 2세에게 동방 기독교도들이 겪는 어려움을 호소하며, 서방의 지원 없이는 이들이 계속 무슬림의 지배를 받게 될 것이라고 강조했다. 교황은 이 요청을 서유럽 국가들을 결집시키고 자신의 권력을 강화할 기회로 여겼다.[223]

1095년 11월 27일, 우르바노 2세는 클레르몽 공의회를 소집하여 모든 기독교인들에게 예루살렘과 동방을 무슬림에게서 탈환하기 위한 무장 순례를 촉구했다. 서유럽은 열광했고, 제1차 십자군 원정(1096~1099)이 시작되었다.[179] 그러나 십자군은 동로마 제국을 돕기보다는 소아시아에 자신들의 영지를 세우는 데 더 관심을 가졌다.[224]

알렉시오스 1세는 서방의 지원군이 잘 훈련되지 않은 민병대 수준일 것이라고는 예상하지 못했다. 그는 십자군 지휘관 8명 중 4명이 노르만족이라는 사실에 불만을 가졌지만, 십자군이 콘스탄티노폴리스를 통과할 때 이들을 통제하려 했다. 알렉시오스는 십자군에게 길 안내와 호위를 제공하는 대신, 십자군 지휘관들에게 성지로 가는 도중 튀르크인에게서 정복한 모든 도시와 영토를 동로마 제국에 반환할 것을 요구했고, 대부분이 이에 서약했다.[225]

알렉시오스 1세는 십자군의 도움으로 소아시아 서부의 여러 도시와 섬들을 되찾았지만, 안티오키아 공성전 당시 알렉시오스가 돕지 않자 십자군은 서약이 무효라고 판단했다.[226] 보에몽은 안티오키아의 공작을 자칭하며 동로마 제국에 선전포고했으나, 1108년 데아볼리스 조약을 통해 알렉시오스 1세의 봉신이 되기로 합의하면서 노르만족의 위협은 일단락되었다.[227]

3. 5. 2. 요안니스 2세와 마누일 1세, 그리고 제2차 십자군

요안니스 2세 콤니노스는 1118년 아버지 알렉시오스 1세의 뒤를 이어 동로마 제국의 황제가 되었다. 요안니스 2세는 독실하고 헌신적인 황제로, 반세기 전 만지케르트 전투에서 제국이 입은 피해를 회복하기 위해 노력했다.[228] 그는 경건하고 온화하며 공정한 통치로 유명했는데, 당시로서는 드물게 도덕적인 지도자로 여겨져 동로마 제국의 마르쿠스 아우렐리우스라고도 불렸다.[229]

25년간의 통치 기간 동안 요안니스 2세는 서쪽의 신성 로마 제국과 동맹을 맺었고, 베로이아 전투에서 페체네그인을 격파했다.[230] 또한 소아시아에서 튀르크인을 상대로 여러 차례 전쟁을 벌여 제국의 힘의 균형을 회복하고, 소아시아 반도의 여러 도시와 요새를 수복했다.[231] 1120년대에는 헝가리인과 세르비아인의 위협을 막아냈고, 시칠리아 왕국의 루지에로 2세에 대항하여 독일 황제 로타르 3세와 동맹을 맺었다.[232]

요안니스 2세는 킬리키아 전역을 재정복하고 안티오키아 공국의 푸아티에의 레몽을 제압하여 십자군에 대한 동로마 제국의 우위를 확인했다. 그는 동로마 황제가 기독교 세계의 지도자임을 알리고자 십자군 국가들과 연합군을 이끌고 성지 예루살렘으로 진군했으나, 십자군 동맹들의 배반으로 좌절되었다.[233] 1142년 요안니스 황제는 안티오키아를 다시 압박하려 했으나, 이듬해 봄 사냥 도중 사고로 사망했다. 레몽은 킬리키아를 침공했으나 패배하고 콘스탄티노폴리스로 가서 새 황제에게 자비를 구해야 했다.[234]

요안니스 2세의 뒤를 이어 그의 넷째 아들 마누일 1세 콤니노스가 황제가 되었다. 마누일 1세는 동서 양면에서 적극적인 외교 정책을 펼쳤다. 팔레스타인에서 예루살렘 왕국과 동맹을 맺고 파티마 왕조를 공격했다. 또한 안티오키아의 르노 드 샤티용과 예루살렘 왕 아모리 1세와 협정을 맺어 십자군 국가의 지배자로서의 지위를 강화했다.[235]

1155년 마누일 1세는 남부 이탈리아의 여러 항구를 점령하려 했으나 실패했다. 1167년에는 헝가리 왕국을 침공하여 시르미움 전투에서 승리했다. 1168년 아드리아해 동안 대부분을 장악한[236] 마누일 1세는 교황 및 서방 기독교 국가들과 동맹을 맺고 제2차 십자군의 위협을 넘겼다.[237] 동쪽에서는 1176년 미리오케팔론 전투에서 튀르크인에게 패배했지만, 곧 회복하여 다음 해에 튀르크 군대를 격파했다.[238] 히엘리온-리모키르 전투에서 튀르크 침략군을 격파한 로마 군대 사령관 요안니스 바타체스는 수도에서 군대를 이끌고 진군했을 뿐만 아니라 현지에서 추가로 군대를 모집했는데, 이는 동로마 제국의 군대가 여전히 강력하고 소아시아 서부의 방어 체제가 건재함을 보여주는 신호였다.[239]

3. 5. 3. 12세기의 부흥

요안니스 2세와 마누일 1세는 활발한 군사 원정을 통해 도시와 주요 거점들을 공격하고 방어하는 데 상당한 자원을 투입했으며, 공격적인 요새화 정책을 제국 군사 정책의 핵심 기조로 삼았다.[240] 비록 동로마 제국이 미리오케팔론에서 한 차례 패배를 겪었지만, 알렉시오스 1세, 요안니스 2세, 마누일 1세의 정책 덕분에 광대한 영토를 확보하고 소아시아와 유럽 양쪽 국경의 안정성을 높일 수 있었다. 1081년부터 1180년까지 콤니노스 왕조 치하의 동로마 군대는 제국의 안보를 확립하고 동로마 문명이 번영을 구가하도록 하였다.[241]

이러한 안정 속에서 서방 속주는 12세기 말까지 지속된 경제 부흥을 이룰 수 있었다. 7세기에 페르시아의 침입을 받은 이후, 콤니노스 시대의 동로마 제국은 경제적으로 그 어느 때보다 번성했다. 12세기 내내 제국의 인구는 급격히 증가했고, 농지 면적이 확대되면서 생산력 역시 크게 증대되었다. 유럽과 소아시아의 고고학적 증거는 이 무렵 도시 및 정착지의 규모가 상당히 커졌으며, 새로운 도시의 수가 눈에 띄게 증가했음을 보여준다. 무역도 번성했는데, 특히 베네치아나 제노바의 상인들은 에게해의 항구에서 출발하여 콘스탄티노폴리스를 중계 거점으로 삼아 십자군 왕국을 거쳐 파티마 왕조의 이집트까지 이르는 광범위한 지역에서 당대 무역을 주도하였다.[242]

12세기 동안 모자이크화가 부흥하고 지역적인 건축 학파들이 여러 독특한 양식을 창조해냄으로써 각지에 문화적 영향을 전파했다.[341] 이 시기에 동로마 제국에서는 고전 시대의 저자들에 대한 관심이 되살아나기 시작했으며, 이른바 "르네상스"로서 초기 인본주의의 모델을 제시했다.[342] 테살로니케의 에우스타티오스는 동로마 제국의 다른 것보다 가장 특별히 눈에 띄는 인본주의를 언급한다.[342] 철학에서는 고전 작품들에 대한 해설서 출판이 크게 증가한 것이 특징적이며, 7세기 이후로 볼 수 없었던 고전 학문의 부흥 역시 이루어졌다.[343] 게다가, 콤니노스 왕조 시기에는 고전 그리스 지식이 동로마 국경을 넘어 서양에 전해지기까지 했다.[344] 번영과 문화적인 생활의 측면에서 바라본다면, 콤니노스 시대는 동로마 역사의 정점 중 하나였으며 그 수도인 콘스탄티노폴리스는 규모, 부, 문화 면에서 당대 기독교 세계의 선도적인 도시 역할을 수행했다.[345][346] 고전 그리스 철학에 대한 새로운 관심이 싹텄을 뿐만 아니라 토착 그리스어로 작성된 문학적 기록들의 증가가 목격되었다.[343] 비잔틴 예술과 그 문학은 유럽에서 탁월한 지위를 차지했으며, 이 기간 동안 비잔틴 예술이 서양에 미친 문화적 영향은 엄청났을 뿐만 아니라 오랫동안 지속되는 중요성을 지니고 있었다.[344]

3. 6. 쇠퇴와 분열

기원전 3세기와 1세기 사이, 로마 공화정은 동부 지중해에 대한 패권을 확립했고, 정부는 황제 1인의 통치로 변모했다. 로마 제국은 상대적 안정을 누렸지만, 3세기에는 외부 위협과 내부 불안정으로 로마 국가가 분열되어 지역 군대가 장군을 "황제"로 추대했다.[173][174] 디오클레티아누스는 국가가 한 사람이 통치하기에는 너무 크다고 보고, 테트라르키아 (4인 통치)를 도입, 제국을 동서로 나누었다. 이 체제는 실패했지만, 제국 분할은 지속적인 개념이 되었다.[173][174]

디오클레티아누스의 개혁은 정부 구조, 영향력 및 조세를 바꾸었고, 수도 로마를 격하시켰다.[175][176] 콘스탄티누스 1세는 324년 단독 권력을 확보, 비잔티움을 수도로 재건하여 콘스탄티노폴리스로 개명했다. 로마는 동부에서 멀리 떨어져 전략적 위치가 아니었고, "황제들"이나 시민권을 부여받은 "로마인"에게 존경받지 못했다.[175][176] 콘스탄티누스는 군사 및 민간 행정을 개혁하고 금화 솔리두스를 도입, 312년 개종했던 기독교를 선호했다.[177][178]

콘스탄티누스 왕조는 사산조 페르시아와 장기 분쟁을 벌였고, 율리아누스의 죽음으로 363년 끝났다.[179] 발렌티니아누스 왕조는 야만인과의 전쟁, 종교 논쟁, 부패 방지 운동에 몰두, 발렌스의 죽음으로 378년 아드리아노폴리스 전투로 끝났다.[179]

발렌스의 후계자 테오도시우스 1세는 고트족이 로마 영토에 정착하도록 허용, 동부의 정치적 안정을 회복했다.[179] 388년과 394년 마그누스 막시무스와 에우게니우스를 물리치고, 이교도를 단죄, 니케아 기독교의 아리우스파에 대한 우위를 확인, 기독교를 로마의 국교로 확립했다.[179] 그는 동서 제국 양쪽을 통치한 마지막 황제였다.[179] 그의 사망 후, 서부는 "황제들"에 의해 불안정해졌다. 테오도시우스 2세는 안테미우스에게 동부 통치를 맡겼고, 안테미우스는 테오도시우스 성벽을 건설했다.[179]

테오도시우스 통치는 이단 네스토리우스파에 대한 신학적 논쟁과 ''테오도시우스 법전'' 제정이 특징이다.[179] 아틸라의 훈족이 발칸반도를 황폐화시키고 공물을 갈취했다. 아틸라는 서부 제국에 관심을 돌렸고, 453년 그의 죽음 후 분열되었다.[179] 레오 1세의 실패 후, 오도아케르가 476년 로물루스 아우구스툴루스를 폐위, 480년 율리우스 네포스를 죽여 서로마 황제 직위는 폐지되었다.[181][182]

동부 제국은 야만인 봉신으로 고통받지 않았고 야만인 군벌에 의해 통치된 적이 없었다.[181][182] 제논은 테오도리크를 설득, 오도아케르로부터 이탈리아를 장악하게 했고, 제논은 아나스타시우스 1세에게 계승되었다. 아나스타시우스는 유능한 관리였고, 크리사르기론 세금 폐지 등 재정 개혁을 실시, 디오클레티아누스 이후 문제없이 사망한 최초의 황제였다.

알렉시오스 1세 장군은 1081년 왕위를 찬탈했다. 알렉시오스, 요한네스 2세, 마누엘 1세의 통치는 제국의 권위를 회복시켰다. 알렉시오스는 로베르 기스카르 지휘하 노르만족과 전쟁과 외교로 물리쳤다. 1091년 쿠만족 도움으로 페체네그족을 패배시켰다. 쿠만족은 3년 후 패배했다. 소아시아 회복을 위해 우르바누스 2세에게 도움을 요청, 제1차 십자군은 소아시아 서부 탈환을 가능하게 했지만, 알렉시오스는 십자군과 불화했다. 노르만족과 셀주크족 관계 처리, 귀족 계층 확립, 재정 및 교회 개혁에 힘썼다.

알렉시오스의 콤네누스 왕조 권력 집중은 정치적 위협이 황실 내부에서 올 것임을 의미했다. 요한네스 2세는 어머니 이레네(이레네)와 누이 안나(안나)를 극복, 주요 위협은 형제 이사악(이사악)이었다. 요한네스는 매년 원정을 나섰다. 1122년 페체네그족, 1120년대 후반 헝가리인과 싸웠고, 시리아에서 대규모 원정을 수행했지만, 큰 영토 이득은 없었다. 1138년 안티오크 공국에 황제 깃발을 꽂아 동맹을 맺게 했지만, 서방 반응을 우려, 공격하지 않았다.

마누엘 1세는 황실 재정을 야망 추구와 제국 위치 확보에 사용했다. 외교와 매수로 동맹국을 만들었다. 룸 술탄국, 헝가리, 킬리키아 아르메니아, 발칸 공국, 이탈리아와 달마티아 도시, 안티오크와 십자군 국가들이며, 1161년 공주와 결혼했다. 1147년 제2차 십자군 통과로 인한 전쟁 위협을 피했지만, 실패는 비잔티움 책임으로 돌려졌다. 시칠리아 침공은 1156년 빌헬름 1세에게 패배, 바르바로사와 긴장으로 이어졌다. 20년 후, 소아시아 침공은 미리오케팔론 전투에서 패배했다.

마누엘의 죽음은 제국을 방향 없이 만들었다. 알렉시오스 2세는 어렸고, 섭정은 안드로니코스 1세에게 전복, 안드로니코스 1세는 1185년 이사악 2세에게 대체되었다. 헝가리와 튀르크인들이 영토를 점령, 망명 콤네누스 왕자는 키프로스 점령, 1185년 봉기로 불가리아가 세워졌다. 콘스탄티노폴리스가 제3차 십자군을 정복한 살라딘과 동맹, 서방과 관계가 악화되었다. 1195년 이사악 2세는 알렉시오스 3세에게 폐위되었다.

제4차 십자군은 이집트를 목표로 했지만, 알렉시오스 안젤로스는 십자군을 설득, 아버지를 복위시켰다. 1203년 콘스탄티노폴리스 공격, 이사악 2세와 아들을 복위시켰다. 알렉시오스 5세에게 폐위, 십자군은 1204년 4월 도시 약탈, 부를 약탈했다.

제국은 여러 정치 세력으로 분열되었다. 십자군들은 라틴 제국 통치자로 발두인 1세를 옹립, 1205년 패배했다. 니케아 제국, 트라페존트 제국, 에피로스 데스포타국이 형성되었다. 베네치아는 항구와 섬을 획득, 남부 그리스에 아케이아 공국이 출현했다. 트라페존트는 1214년 시노프를 잃었다. 테오도로스 두카스는 황제 선포, 1230년 패배로 에피로스 힘이 약해졌다.

라스카리스 왕조의 니케아는 난민과 그리스인 혼합 국가, 라틴인과 룸 셀주크인 확장을 막았다. 요한 3세는 유능한 황제였다. 보호무역주의 경제 정책은 자급자족 장려, 1237-1243년 몽골 제국 군대가 불가리아 유린, 룸 패배 후 외교 조약 체결했다. 손자는 미카엘 8세에게 폐위, 미카엘 8세는 1261년 콘스탄티노폴리스 탈환했다.

미카엘은 제국 확장에 단기적 성공만 거두었다. 교회가 로마에 복종하도록 강요, 농민들은 미카엘과 콘스탄티노폴리스를 증오했다. 안드로니코스 2세와 안드로니코스 3세는 영광 회복 시도, 안드로니코스 2세 용병 사용은 역효과, 카탈루냐 용병대가 시골 유린, 반감 증가했다.

안드로니코스 3세 사후 내전으로 상황 악화, 6년 내전으로 황폐, 스테판 두샨이 영토 잠식, 세르비아 제국 세웠다. 1354년 게리볼루 지진으로 오스만 투르크가 유럽에 세력 확립했다. 비잔티움 내전 끝, 오스만 투르크는 세르비아 패배, 봉신 복속, 코소보 전투 후 발칸 반도 지배했다.

콘스탄티노폴리스는 인구 감소, 황폐, 들판으로 분리된 마을 집합체였다. 1453년 4월 2일, 술탄 메흐메드의 8만 정규군과 불규칙군이 도시 포위했다. 기독교군(약 7,000명, 2,000명 외국인) 방어에도 불구, 5월 29일 함락, 콘스탄티노스 11세 팔레올로고스는 백병전 중 목격되었다.

3. 6. 1. 앙겔로스 왕조

1180년 9월 24일 마누일 1세가 사망하자, 그의 아들 알렉시오스 2세 콤니노스가 11살의 나이로 제위에 올랐다. 알렉시오스 2세는 정치에 무능했고, 친서방 세력을 등에 업은 안티오키아의 마리아의 섭정은 인기가 없었다.[243] 결국 알렉시오스 1세의 손자인 안드로니코스 1세 콤니노스가 어린 황제에게 반기를 들어 정변을 일으켰다. 1182년에 수도로 진군하여 라틴인들을 학살한[244] 안드로니코스 1세는 잠재적인 정적들을 제거하고 1183년 9월에 공동 황제로 즉위했다. 곧 알렉시오스 2세를 처단하고 12살 난 프랑스의 아녜스를 자신의 황후로 맞이했다.[244]

안드로니코스 1세의 통치는 초기에 긍정적인 평가를 받았다. 특히 제국 행정부 개혁은 역사가들에게 높이 평가받았다. 안드로니코스 1세는 궁정에 만연한 부패를 근절하려 노력했다. 그의 시대에 매관매직이 사라지고 능력과 공로에 따라 관리를 선발했으며, 뇌물의 유혹을 막기 위해 관료에게 충분한 봉급을 지급했다. 지방에서는 안드로니코스 1세의 개혁이 신속하고 괄목할 만한 성과를 보였다.[246] 그러나 귀족들은 안드로니코스 1세에게 분노했고, 상황이 악화되자 그는 균형을 잃고 처형과 폭력을 일삼는 공포정치를 펼쳤다.[245] 안드로니코스 1세는 귀족 세력을 완전히 없애려고 했고, 귀족과 황제 간의 권력 투쟁은 대규모 살육으로 이어졌다. 황제는 정권을 유지하기 위해 더욱 무자비한 수단을 동원했다.[246]

당시 이사키오스 콤니노스가 키프로스를 장악하고 헝가리의 벨러 3세가 크로아티아 영토를 병합했으며, 세르비아의 스테판 네마냐는 동로마 제국에 독립을 선언했다. 1185년에는 시칠리아의 굴리엘모 2세가 300척의 배와 80,000명의 병력을 이끌고 동로마 제국을 대대적으로 침략했다.[247] 안드로니코스 1세는 수도를 방어하기 위해 100척 규모의 소함대를 동원했으나, 황제가 보낸 암살자를 죽인 이사키오스 2세 앙겔로스가 시민들의 지지를 받아 권력을 잡고 안드로니코스 1세를 처형했다.[248]

이사키오스 2세와 그의 동생 알렉시오스 3세 시대에 동로마 제국은 중앙집권적인 행정부와 방어 체계가 무너지는 것을 경험했다. 노르만족은 그리스 일대를 약탈했고, 발칸반도에서는 1186년에 블라흐족과 불가르족이 반란을 일으켜 불가리아 제2제국을 세웠다. 앙겔로스 왕조는 막대한 국고를 탕진했으며 궁정에서는 부정부패가 만연했다. 동로마 제국의 권위는 심각하게 손상되었고, 제국 중심에 권력 공백이 커지면서 국가의 분열을 부추겼다. 1204년 이전에 이미 트라페준타에 일부 콤니노스 왕조 귀족들이 세운 반독립 국가가 있었다는 기록도 있다.[249] 알렉산드르 바실리예프는 "그리스계 출신의 앙겔로스 왕조는 이미 쇠약해졌으며, 분열되고 있던 제국의 파멸을 가속화했다"라고 평가했다.[250]

3. 6. 2. 제4차 십자군

1198년에 교황 인노첸시오 3세는 교황 특사 및 회칙서를 통해 새로운 십자군 창설을 제의했다.[251] 당초 이 십자군은 레반트 무슬림 세력의 중심지였던 이집트를 목표로 했다. 1202년 여름에 베네치아에 당도한 십자군은 예상보다 규모가 작았고 이집트로 가고자 고용한 베네치아 함대에 지불할 비용도 불충분했으며, 도제 엔리코 단돌로가 이끄는 베네치아 공화국은 이집트와 밀접하게 교역하는 관계였으므로, 교황과 십자군 양측은 서로 이해관계가 상이했다.[252] 베네치아는 십자군에게 함대 사용료를 지불하는 대신에 달마티아의 차라 항구를 장악해 달라고 요구했고 곧 승낙을 받았다. 1202년 11월 짧은 공성전 끝에 차라 시는 함락되었다.[254] 인노첸시오 교황은 베네치아의 이러한 계획을 알고 서신을 보내어 이들을 파문했지만, 그들을 곤경에 빠뜨리고 싶어하지는 않았으며 이듬해 2월에 이들의 파문을 조건부로 면제했다.[252]

샹파뉴 백작 테오발드 3세가 죽자 십자군의 지휘권은 호엔슈타우펜 왕가 출신의 슈바벤의 필리프의 친구인 몬페라토의 보니파치오에게 넘어갔다. 보니파치오와 필리프는 모두 동로마 제국 황족과 혼인했다. 필리프의 이복형제이자 폐위된 장님 황제 이사키오스 2세 앙겔로스의 아들인 알렉시오스 4세 앙겔로스는 자신을 도와줄 세력을 찾던 와중에 십자군과 접촉했다. 알렉시오스는 동로마 제국과 로마의 양 교회를 통합하고 십자군에게 은화 200,000 마르크를 지불하며, 그들에게 합세하여 이집트에 가는데 필요한 모든 물자 및 일정한 수의 병력을 지원하겠다고 제안했다.[255] 인노첸시오는 십자군이 기존 목표였던 이집트가 아닌 콘스탄티노폴리스로 향한다는 계획을 알아챈 뒤 이 도시를 공격하지 말도록 명령했지만, 그의 칙서는 십자군 함대가 차라를 떠나고서야 도착했다.

1203년 여름, 십자군이 콘스탄티노폴리스에 당도했고 알렉시오스 3세는 수도를 탈출했으며 알렉시오스 4세 앙겔로스는 아버지 이사키오스 2세 앙겔로스와 함께 공동 황제가 됐으나 그들은 당초에 약속했던 보상을 지급할 수 없었고 얼마 뒤에 알렉시오스 5세에게 폐위당했다. 1204년 4월 13일, 도시를 다시 점령한 십자군은 사흘간 콘스탄티노폴리스에서 약탈과 학살을 벌였다. 값어치를 매길 수 없는 수많은 이콘과 유물 그리고 다른 보물들이 사라졌는데, 후일 이것들은 서유럽과 베네치아에 대거 등장했다. 연대기 작가 니케타스 코니아테스는 심지어 매춘부가 총대주교좌에 앉혀지기도 했다고 말한다.[256] 인노첸시오 교황은 십자군이 자행한 일을 듣고 실망과 분노를 금치 못해 분명한 말로 그들을 비난했으나, 상황은 이미 교황의 손을 떠난 뒤였으며 교황 사절이 직접 십자군에게 성지로 진격하겠다는 맹세를 면제시켜 준 이후로는 더욱 그러했다.[214][252] 질서가 회복되자 십자군과 베네치아는 전에 맺은 합의를 실행했다. 플랑드르의 보두앵은 황제로 선출되고 베네치아인 토마스 모로시니가 총대주교로 임명되었다. 특히 베네치아는 영토보다는 상업에 더 관심을 가지고 있었지만, 콘스탄티노플의 주요 지역을 차지했으며 그 도제는 '로마 제국 전체의 1/4를 다스리는 군주'라는 칭호를 획득할 수 있었다. 한편 십자군 지도자들은 제국의 영토를 분할하여 라틴 제국을 세웠으나 니케아, 트라페준타, 에페이로스에선 동로마 제국 세력이 건재했다.[252]

3. 7. 멸망

동로마 제국은 1453년 오스만 제국에 의해 멸망할 때까지 약 1000년 동안 존속했다.[41] 그 역사는 크게 세 시기로 나눌 수 있다.

동로마 제국의 건국 연도에 대해서는 여러 의견이 있지만,[42][43][44] 본 항목에서는 테오도시우스 1세가 395년에 제국을 동서로 분할한 시점을 기준으로 한다.

초기에는 유스티니아누스 1세 (재위 527년 ~ 565년) 시대에 전성기를 맞이하여 옛 서로마 제국의 영토 대부분을 회복하고 로마법 대전을 편찬하는 등 업적을 남겼다. 그러나 잇따른 원정과 건설 사업으로 재정이 악화되었고, 흑사병과 외세의 침입으로 국력이 약화되었다.

중기에는 헤라클레이오스 왕조 (610년 ~ 711년, 717년 ~ 802년)와 마케도니아 왕조 (867년 ~ 1057년) 시대에 국력을 회복하고 영토를 확장했다. 특히 마케도니아 왕조의 바실리우스 2세 (재위 976년 ~ 1025년)는 불가리아를 정복하고 제국의 영토를 크게 넓혔다.[41] 그러나 11세기 후반부터 셀주크 튀르크의 침입과 내부 분열로 국력이 쇠퇴하기 시작했다.

후기에는 제4차 십자군의 침략으로 수도 콘스탄티노폴리스가 함락되고(1204년) 제국이 분열되었다. 니케아 제국을 중심으로 한 망명 정권이 1261년에 콘스탄티노폴리스를 수복했지만, 이미 제국의 국력은 크게 약화된 상태였다. 이후 오스만 제국의 압박이 거세지면서 영토가 축소되었고, 결국 1453년 콘스탄티노폴리스가 함락되면서 동로마 제국은 멸망했다.

동로마 제국의 멸망은 일반적으로 중세의 종말과 근세의 시작을 알리는 사건으로 여겨진다.[41]

3. 7. 1. 망명 정권

1204년 라틴 십자군이 콘스탄티노폴리스를 약탈한 이후, 동로마 제국의 후계국으로 니케아 제국, 에페이로스 공국이 들어섰고, 콤니노스 왕가의 알렉시오스 1세는 콘스탄티노폴리스 약탈 몇 주 전 흑해 연안으로 가서 트라페준타 제국을 건국했다.[257] 에페이로스와 니케아는 콘스탄티노폴리스를 되찾을 기회가 몇 번 있었으나, 니케아 제국은 이후 수십 년간 생존에 급급했고 13세기 중엽에는 아나톨리아 남부 영토 상당수를 잃었다.[257] 1242년~1243년 몽골의 침입으로 룸 술탄국이 쇠퇴하자 아나톨리아 각지에는 튀르크 토후와 가지들이 각자 공국을 세워 할거하면서 이 지방에서 동로마 제국의 세력도 약화되었다.[258] 오스만 1세는 훗날 로마 제국을 멸망시킬 오스만 제국을 세웠으나, 몽골 침입으로 니케아 정부는 셀주크 세력의 공격을 잠시 받지 않게 되어 라틴 제국 공격에 집중할 수 있었다.

라스카리스 왕조가 세운 니케아 제국은 1261년에 라틴인으로부터 콘스탄티노폴리스를 수복하고 에페이로스도 격파했다. 미하일 8세 팔레올로고스 치세에 동로마 제국은 짧게나마 부흥했으나 전쟁으로 피폐해진 제국은 주변 적들을 막을 준비가 되어있지 못했다. 황제는 라틴인과 계속 전쟁을 이어가기 위해 소아시아 영토에 신경을 쓰지 않았고 중과세 정책을 펼쳐 농민들의 분노를 샀다.[259] 제4차 십자군에 의해 황폐해진 수도 복구를 위한 대규모 건설 사업은 튀르크인과 무슬림의 침략에 시달리던 소아시아 농민에게는 위안이 되지 못했다.

미하일 8세는 소아시아 영토를 지키기보다 유럽 방면으로 영토를 넓히려 했고, 얼마 동안은 성과를 얻었다. 라틴인에게 수도가 다시 약탈되는 것을 피하고자 황제는 교회로 하여금 동로마에 복종하도록 강제했으나, 이는 그와 중앙정부를 증오하는 민중을 향한 임시방편에 불과했다.[260] 안드로니코스 2세와 그의 손자 안드로니코스 3세는 동로마 제국을 이전의 영광으로 회복시키기 위한 최후의 노력을 시도했으나, 악명높은 용병들을 사용하는 실책을 범했다. 특히 카탈루냐 용병대가 농촌 지역을 황폐화시키고 약탈하면서 콘스탄티노폴리스 정부는 민심을 잃었다.[261]

3. 7. 2. 콘스탄티노폴리스 수복

라스카리스 왕조가 세운 니케아 제국은 1261년에 라틴 제국으로부터 콘스탄티노폴리스를 수복했고 에페이로스 역시 격파하는 데 성공했다.[259] 그 덕분에 미하일 8세 팔레올로고스 치세에 동로마 제국은 짧게나마 부흥했으나 전쟁으로 피폐해진 제국은 당시 주변을 둘러싼 적들을 막을 준비가 제대로 되어있지 못했다. 황제는 라틴인과 계속 전쟁을 이어가기 위해 소아시아 영토에 신경을 쓰지 않았으며 중과세 정책을 펼쳐 농민들의 분노를 샀다.[259] 제4차 십자군에 의해 황폐해진 수도를 복구하고자 대규모 건설 사업이 벌어졌지만, 이러한 것들은 튀르크인과 무슬림들의 침략에 시달리던 소아시아의 농민에게는 전혀 위안이 되지 못했다.

미하일 8세는 소아시아 영토를 지키기보다는 유럽 방면으로 영토를 넓히려 했고, 얼마 동안은 성과를 얻었다. 라틴인에게 수도가 다시 약탈되는 사태를 피하고자 황제는 교회로 하여금 동로마에 복종하도록 강제했으나, 이는 그와 중앙정부를 증오하는 민중들을 향한 임시방편에 불과했다.[260] 안드로니코스 2세와 그의 손자 안드로니코스 3세는 동로마 제국을 이전의 영광으로 회복시키기 위한 최후의 노력을 시도했다. 그러나 이들은 그 과정에서 악명높은 용병들을 사용하는 실책을 범했다. 특히 카탈루냐 용병대가 농촌 지역을 황폐화시키고 약탈을 일삼으면서 콘스탄티노폴리스 정부는 민심을 상실했다.[261]

3. 7. 3. 오스만 제국의 발흥과 콘스탄티노폴리스 함락

안드로니코스 3세 사후 발생한 내전은 동로마 제국에 심각한 타격을 주었다. 6년간 이어진 내전으로 제국은 황폐해졌고, 그 틈을 타 스테판 두샨이 동로마 제국의 잔존 영토 대부분을 점령하여 세르비아 제국을 세웠다. 1354년 갈리폴리에서 발생한 지진을 틈타 오스만 제국이 겔리볼루를 점령하고 유럽 진출의 교두보를 마련했다.[262] 내전이 끝날 무렵, 오스만 제국은 이미 세르비아를 굴복시켜 봉신국으로 만들었고, 코소보 전투에서 승리하며 발칸반도의 패권을 장악했다.[263]

동로마 황제들은 서방에 지원을 요청했지만, 교황은 로마 교회와 동방 정교회의 재통합을 조건으로 내걸었다. 제국 정부는 교회 통합을 진지하게 고려하여 때로는 칙령으로 통합을 명령하기도 했지만, 정교회 신자들과 성직자들은 로마 교회와 라틴 전례의 권위에 격렬하게 반발했다.[264] 일부 서방 지도자들이 동방 기독교를 수호하기 위해 용병이나 군대를 파견하기도 했지만, 대부분은 자국의 문제로 인해 동로마 제국을 돕지 않았고, 오스만 제국은 동로마 제국의 남은 영토를 계속 잠식해 나갔다.[265]

이 시기 콘스탄티노폴리스는 인구가 급감하여 황폐해졌고, 도시의 인구는 극심하게 감소하여 들판으로 분리된 마을들의 집합체에 불과하게 되었다. 1453년 4월 2일, 오스만 술탄 메흐메트 2세는 80,000여 명의 정규군과 다수의 비정규군을 이끌고 콘스탄티노폴리스를 포위했다.[266] 수적으로 압도적으로 열세였던 기독교 군대는 필사적으로 성벽을 방어했지만,[265] 2개월간의 포위 공격 끝에 1453년 5월 29일, 오스만 제국은 결국 콘스탄티노폴리스를 함락시켰다. 동로마 제국의 마지막 황제 콘스탄티노스 11세 팔레올로고스는 적군이 도시 성벽을 장악하자 황제의 예복을 벗어던지고 전투에 뛰어들어 장렬히 전사했다고 전해진다.[267]

4. 지리

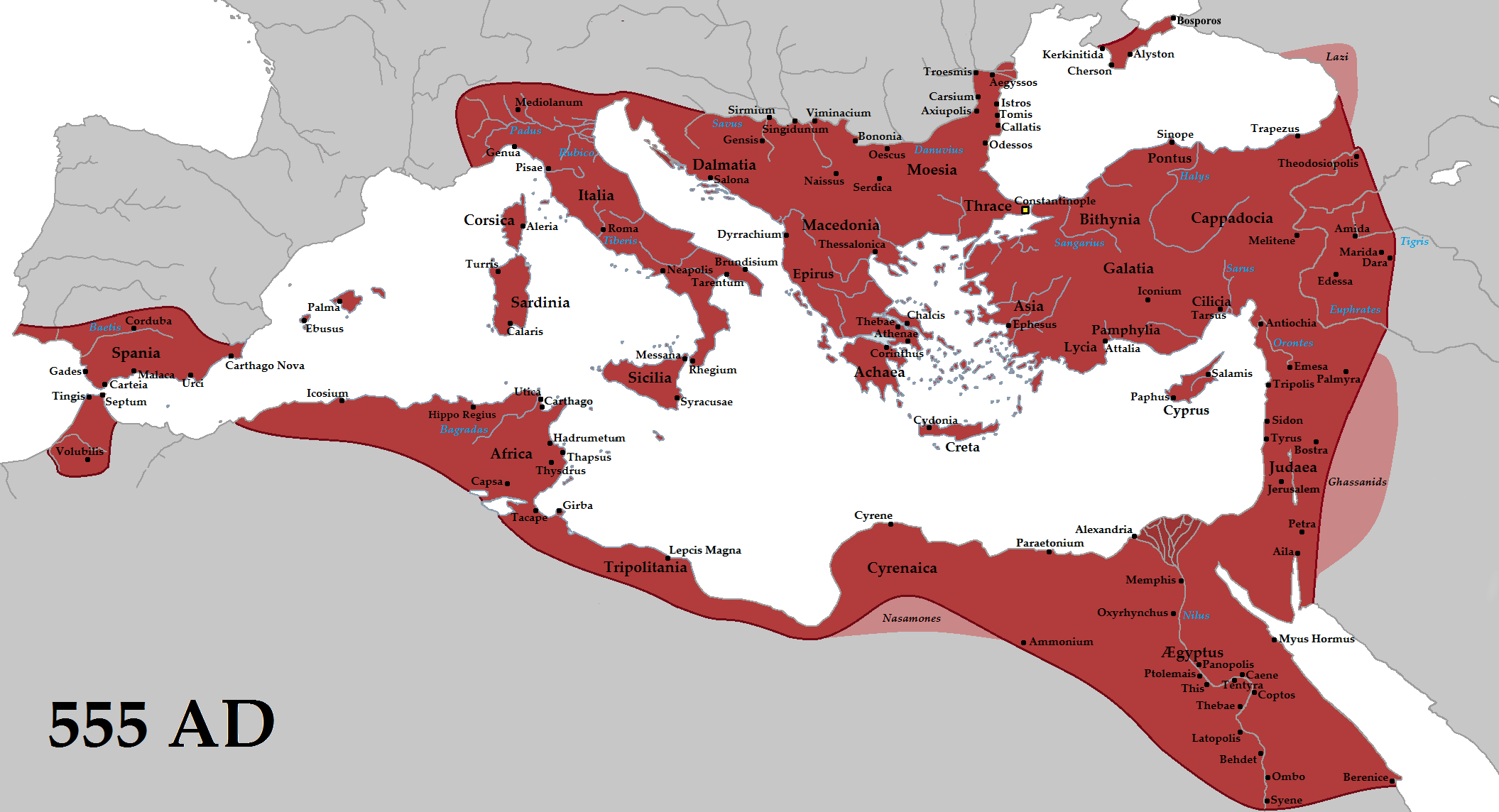

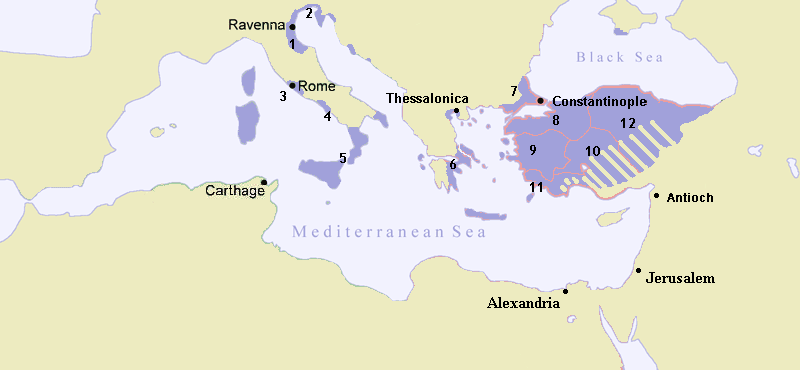

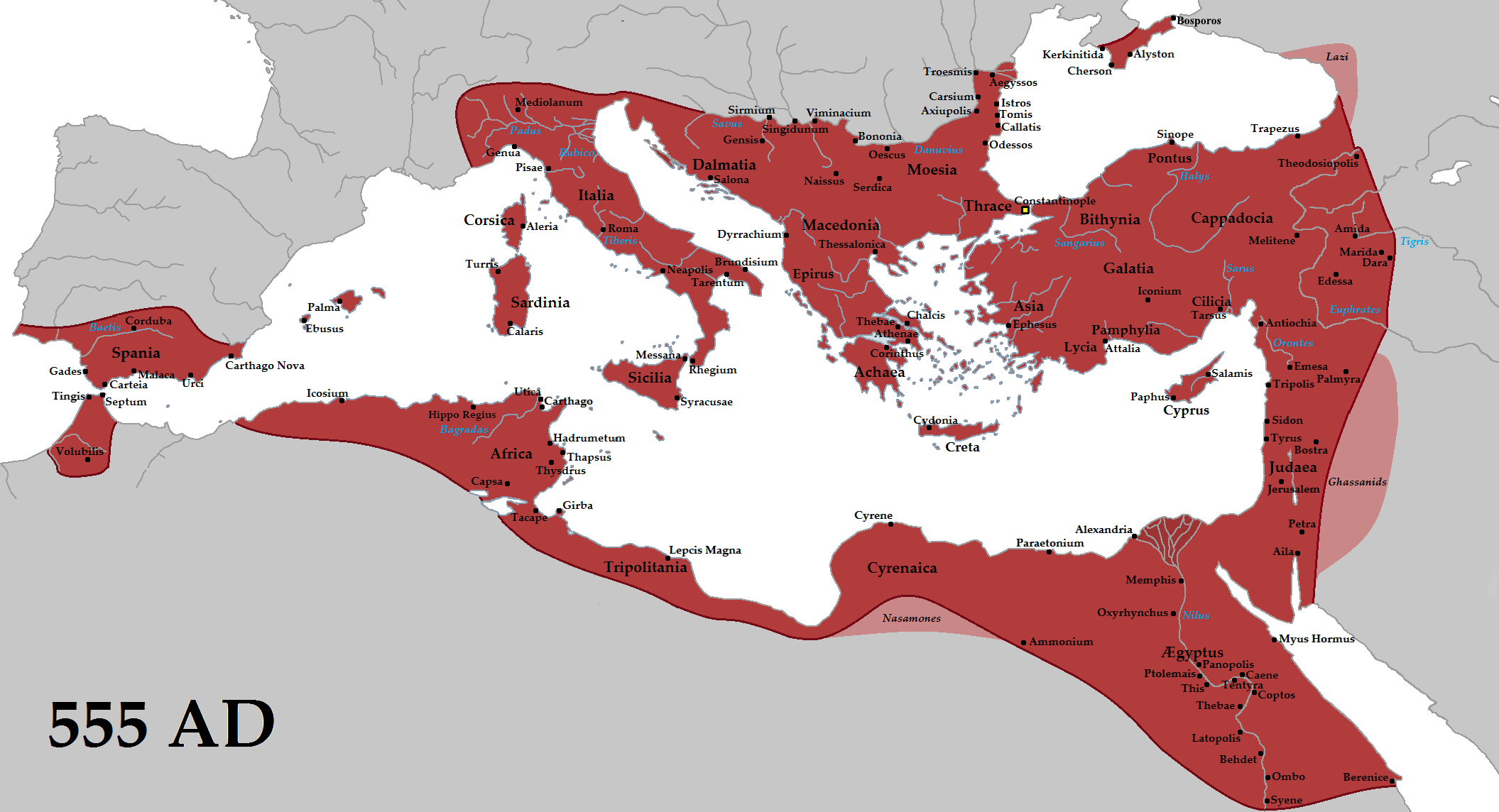

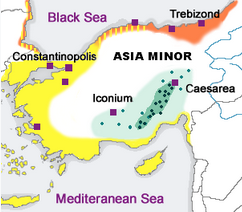

동로마 제국은 대도시이자 수도인 콘스탄티노폴리스를 중심으로 오늘날의 그리스와 튀르키예를 포함한 영토를 차지했다. 5세기 동로마 제국은 싱기두눔(현재 베오그라드)에서 동쪽으로 아드리아해를 거쳐 남쪽으로 키레네까지 이어지는 동부 지중해 전역을 장악했으며,[268] 그 영역 안에는 발칸 반도 대부분, 그리스, 아나톨리아, 시리아, 팔레스타인, 북아프리카(현재 이집트와 리비아 북부), 크레타, 시칠리아, 그리고 크림 반도의 소규모 정착지들이 포함되었다.

제국의 풍경은 아나톨리아의 비옥한 들판, 길고 넓게 펼쳐진 산맥과 다뉴브강과 같은 여러 지리적 요인들에 의해 정의되었다. 북쪽과 서쪽에는 발칸 반도, 핀도스 산맥, 디나르 알프스, 로도페 산맥, 발칸 산맥이 있었으며, 남쪽과 동쪽에는 아나톨리아, 폰토스 산맥, 반타우루스 산맥이 있어 군대의 통로 역할을 했고, 캅카스 산맥은 제국과 동쪽 이웃 국가들 사이에 놓여 방벽 역할을 해주었다.[269]

동로마 제국의 도로는 콘스탄티노폴리스에서 마케도니아를 거쳐 알바니아 해안까지, 그리고 비아 트라야나에서 아드리아노플(현재 에디르네)를 거쳐 싱기두눔까지 이어져 제국을 육로로 연결했다.[270] 해상 지역으로는 크레타, 키프로스, 시칠리아가 제국 해군의 요충지였으며 콘스탄티노폴리스와 연결된 주요 항구로는 알렉산드리아, 가자 섬, 카이사레아 섬, 안티오키아 섬 등이 있었다.

5. 사회

디오클레티아누스의 개혁 당시 로마 영내 노예는 약 3백만 명(전체 인구의 15%)에 달했다.[271] 유발 로트만(Youval Rotman)은 이 시기 노예제의 변화를 "다양한 정도의 부자유"라고 묘사한다.[272] 이전 노예들의 역할은 자유민들 사이에서 수요가 많은 직업(가정교사 등)으로 대체되었고, 국가는 토지에 묶인 세입자인 속주인들을 자유민과 노예 사이의 새로운 법적 범주로 장려했다. 294년, 어린아이들의 노예화는 금지되었고 호노리우스는 전투 포로였던 노예들을 해방시켜 주었다. 후대 황제들 역시 노예들을 점점 해방시켜주기 시작했다.[271] 제도적인 측면에서 기독교의 영향은 별로 없었지만, 국가 정책은 기독교인들이 노예가 되는 것을 금지시켰으며, 노예 거래에 규제를 가하고 만약 그들이 포로나 노예가 된다면 몸값을 지불하는 것을 의무로 삼게 되었다. 그럼에도 불구하고, 노예제는 안정적이고 꾸준하게 비기독교인들이 공급됨에 따라 지속되었다.[272] 7세기 이후 노예는 도시에서는 거의 보이지 않게 되었으나 사회경제적인 지위에서는 주인에게 여전히 종속되어 있는 관계였다.

농업은 주요 과세 기반이었으며, 국가는 생산성 향상을 위해 신민들을 한 토지에 영구히 묶으려고 시도했다.[272] 황제는 가장 많은 토지 소유권을 가지고 있었고 그 뒤에는 원로의원들이 있었다. 비록 소도시와 대도시 사이에는 현저한 차이가 있었겠지만, 지역의 총독들은 보통 각각의 지역에서 가장 부유했다. 경제적인 의미에서는 상인, 소지주, 장인으로 구성된 중산층이 존재했으나 그것이 결코 별개의 계층으로 구별되지는 않았다. 대부분의 토지는 중소 규모의 필지로 구성되어 있었을 것이고, 가족들이 경영하는 농장은 농업의 주요 기반 역할을 했다. 속주인들(원시 농노라고도 불림) 중 일부는 자유인이었으나 오늘날 이것은 역사적인 논쟁의 소지가 있다.

741년, 결혼이 기독교의 제도가 되면서 더 이상 사적인 계약이 아니게 되었다. 일부일처제는 이미 그 전부터 로마인들 사이에 결혼의 정의로서 널리 퍼져있었지만, 기독교는 이혼과 결혼 이외의 모든 성적 관계를 범죄로 규정하고 이를 금지시키면서 노예제도에서의 권력 관계에 변화를 가져왔다. 결혼은 인구를 유지하고 재산권을 이전하며 노인 가족을 부양하기 위한 방법으로 간주되기 시작했다. 특히 테오도라 황후는 성적 쾌락주의를 어느정도는 제한할 필요가 있다고 말하기도 했다. 여성들은 보통 15세에서 20세 사이에 결혼을 했고, 남성들을 연결시키고 가족들 사이에 경제적인 이익을 창출하는 수단으로 사용되었다. 당대의 사회적인 규범에 따르면 여성은 최대 6명의 자녀를 낳아야 하지만, 이 중에서 건강하게 생존하는 것은 불과 2~3명 밖에 되지 못했다. 이혼은 상호 동의를 하면 가능했으나 시간이 지날수록 강제로 수녀원에 들어가게 하는 등 점차 제한되었다.

모든 여성들에게는 상속권이 주어졌다. 이것은 아마도 국가를 위협할 수 있는 거대한 부를 축적한 부호와 세습귀족들의 출현을 막으려고 시도한 조치 중 하나였을지도 모른다. 과부의 성행(전체 여성의 약 20%)은 여성이 가계와 개인 기업체의 가장으로서 종종 가족 자산을 통제하여 여성들, 특히 일부 황후들의 권력 상승에 조금이나마 기여했음을 의미한다. 여성들은 주로 재산과 관련된 분쟁에 대한 해결을 요구하는 주요 납세자, 토지 소유자, 그리고 제국 법원의 청원인이었다.

비록 여성들은 공식적으로는 남성과 같은 사회경제적인 지위를 가지고 있었지만, 실제로는 법적인 차별에 직면했으나 가질 수 있는 경제적 기회에 직업에 한계가 있었다. 7세기부터는 군인으로 복무하거나 정규직을 맡는 것마저 금지되었고, 교회에서도 부제로 일하는 것이 제한된 여성들은 대부분 '노동집약적'인 가사 책임을 맡게 되었다. 그들은 요리나 섬유 산업과 같은 직종에서 일했는데, 의학, 공중보건, 소매업 등에서도 많은 존재감을 드러냈고, 심지어 장인길드에서도 이따금 연습하기도 했다. 일부는 연예인, 숙소 관리인, 매춘부와 같이 사회적으로 평판이 좋지 않은 직업에 종사했다. 여성들은 축제, 행렬, 시위, 히포드롬과 같은 사회 행사에 나가는 등 공공 생활에 참여했다. 그들은 제국의 상징적인 정책에 저항하는 데 중요한 역할을 했다. 이때의 여성 권리는 19세기의 서유럽이나 미국과 별 차이가 없었다.

제국의 공식적인 공용어는 없었지만 라틴어와 그리스어가 주요 언어였다. 그리스어에 대한 지식은 교육받은 귀족이 되기 위한 요건을 통과하는 데 유용했고, 라틴어에 대한 지식은 군대, 행정, 또는 법률 분야에서 경력을 쌓는 데 유용했다. 동쪽에서는 그리스어가 헬레니즘 시대의 유산으로서 지배적인 위치를 차지하고 있었다. 특히 궁정, 행정부, 군대를 떠나서 보아도 그리스어는 서방 제국이 멸망하기 훨씬 이전부터 로마의 동부 속주 지역에서 수백년간 쓰인 주요 언어였다. 그리스어는 기독교 교회, 학술, 예술 분야에서 보편적인 언어로 자리잡았으며, 다른 민족이나 여러 속주간 교역에서 링구아 프랑카로 주로 쓰였다.

기원후 3세기 디오클레티아누스의 개혁 이후, 서부에서는 그리스어에 대한 관심과 지식이 감소했으며 라틴어가 동부에서 일시적으로 대두되었다. 그러나 397년 아르카디우스가 판사들이 그리스어로 판결을 내리는 것을 허용하면서 다시 그리스어의 영향력이 증대되기 시작하였다. 이후 439년 테오도시우스 2세가 법적 절차에서의 그리스어 사용 확대를 승인한 것과 더불어 및 448년의 그리스어로 된 첫번째 법 발효, 그리고 최종적으로 460년대에 레오 1세가 그 법을 제정함으로써 동부에서는 확실하게 지배적인 언어가 되었다.[280] 로마 법학자들이 참여하여 만들어진 유스티니아누스 1세의 《로마법 대전》은 거의 대부분이 라틴어로 쓰였지만, 《노벨라 헌법》을 포함하여 534년 이후에 발표된 법률들은 그리스어와 라틴어가 병용되었는데, 이것은 이 시기에 콘스탄티노폴리스 정부가 공식적으로 언어를 그리스어로 전환했다는 것을 시사한다.[280] 유스티니아누스 1세가 서부 지중해 속주를 일시로 회복하면서 라틴어는 학술 언어 뿐만 아니라 일상 구어로 제국에서 계속 쓰였다. 그리스어는 코이네(후에 데모틱 그리스어)로 알려진 구어와 함께 양층언어가 되었고, 코이네가 구어와 신어 표준이 될때까지 더 오래된 문자 형태(아티케 그리스어)와 함께 사용되었다.[281]

기원후 7세기경 이라클리오스 황제가 그리스어를 공식 언어로 삼았다. 이때부터 학술 분야에 쓰이던 라틴어는 교양 계층 간에서도 별로 쓰이지 않았으며 로마 문화에서는 의례 부분에 가끔 등장하는 정도였다.[282]

다민족으로 이루어졌던 로마 제국에서는 다른 언어도 널리 쓰였고 시대마다 이들 중 일부 언어는 각지에서 일정한 한도를 넘지 못하게 막는 공용어로 인정되기도 하였다. 몇몇 증거는 콘스탄티노폴리스뿐만 아니라 제국 국경에서도 수많은 다른 언어들이 존재하고 있었다는 것을 암시한다.[288] 시리아어, 콥트어, 슬라브어, 아르메니아어, 조지아어, 일리리아어, 트라키아어, 켈트어가 대부분을 차지했다.[288] 가장 보편적인 예로, 중세 시대 초입에 시리아어와 아람어는 동부 접경 속주의 교양 있는 계층 사이에서 더욱 범용되는 언어였다. 비슷한 사례로 콥트어, 아르메니아어, 조지아어도 해당 지역의 식자 계층에게 중요한 언어였으며, 나중에는 여러 민족 국가들과 접촉하면서 고대 교회 슬라브어, 블라크어, 아랍어도 각 영향권과 제국 내에서 중요해졌다. 하지만 동로마 제국은 다언어 국가였음에도 불구하고, 그리스어가 장려됨에 따라 대부분의 언어가 그에 동화되어 시간이 지날수록 언어의 다양성은 감소되었다.

5. 1. 동방 기독교 제국으로의 이행

안토니누스 칙령은 212년에 제국 전역의 신민들에게 로마 시민권을 부여한 중요한 혁신이었다. 이는 로마와 직접 관련이 없던 사람들에게까지 권리가 주어졌다는 점에서 주목할 만하며, 제국 인구의 3분의 2에 영향을 미쳐 제국의 본질을 근본적으로 바꾸었다.[5] 249년 데키우스는 기존 로마 다신교를 부흥시키기 위해 모든 신에게 공개적으로 제물을 바칠 것을 요구했는데, 이는 212년의 선례를 따르는 것 중 전례가 없는 규모였으며 제국이 획일적인 종교적 실천으로 나아가는 것을 의미했다.콘스탄티누스 1세가 기독교를 지지하고 제국의 수도를 콘스탄티노폴리스로 옮기면서 권력 구조는 영구적으로 바뀌었다. 콘스탄티노폴리스 원로원의 구성은 동방 지역의 정치적 독립을 가져왔다. 테오도시우스 1세는 이교도의 종교를 금지하는 일련의 칙령을 공표하여 이교도들의 희생, 의식, 예배 장소에 대한 접근을 제한했다. 올림픽 경기 역시 393년을 마지막으로 폐지되었다.

5세기까지 헬레니즘 문화는 로마의 정체성에 큰 영향을 미쳤다. 기독교 교회에서의 신학적 논쟁은 그리스어의 중요성을 크게 높였고, 그리스어는 헬레니즘 철학 등의 사상에 크게 의존하게 되었다. 신플라톤주의와 같은 철학들은 기독교 신학을 거대하고 다양한 관점에서 바라볼 수 있도록 해주었다. 다만 앤서니 칼델리스는 로마의 기독교를 두고 "국가에 더 깊이 통합되는 것 이외에는 별다른 정치적, 사회적, 정치적인 변화를 가져오지 않았다"라고 평가한다.

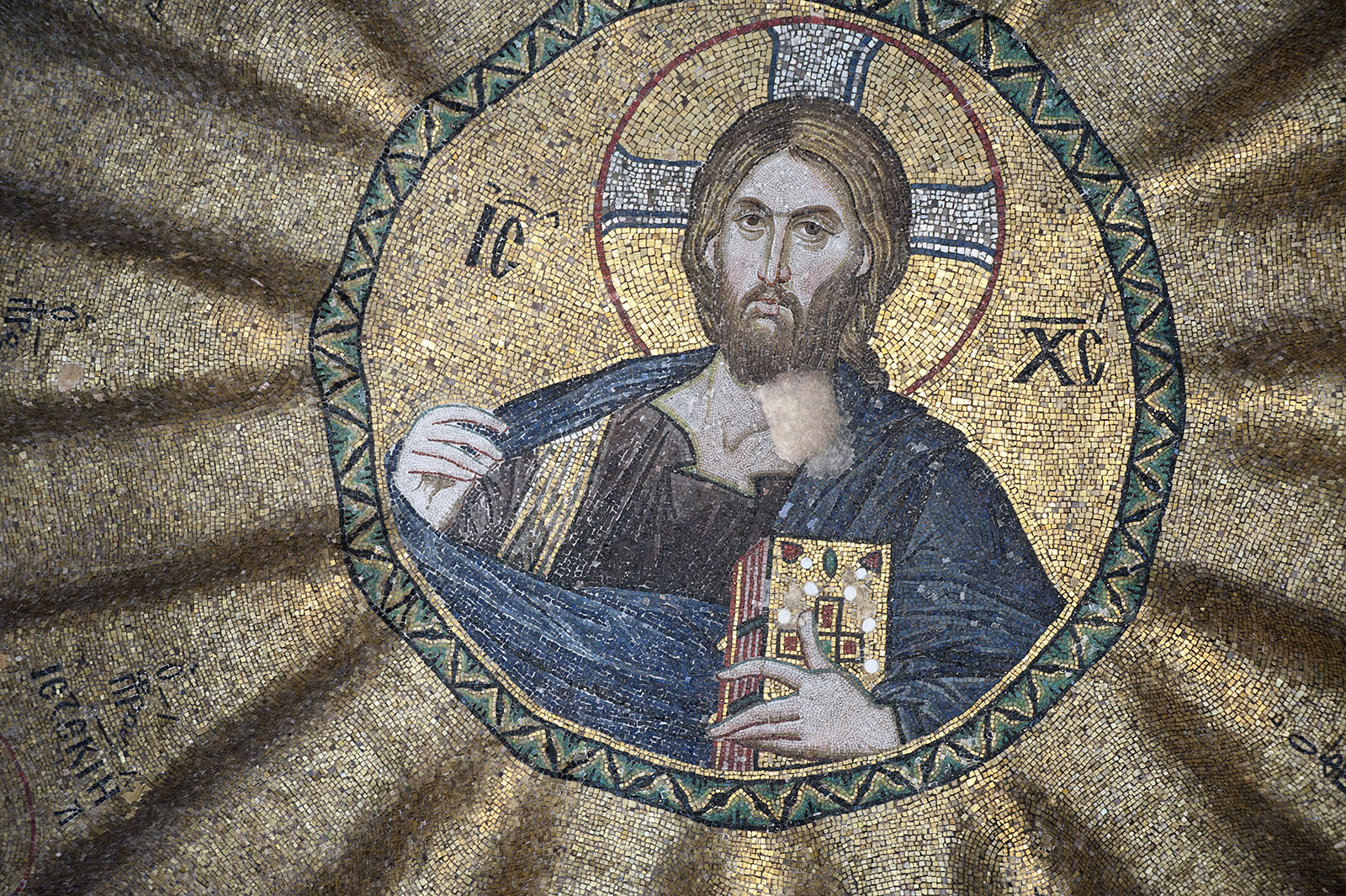

동로마 제국은 공식적으로 신의 대리인인 황제에 의해 통치되는 신정국가였다. 제니퍼 프레틀랜드 반부어스트는 "기독교적 가치는 비잔티움 제국 정치적 이상의 기초이며, 제국의 정치적 목표와 크게 얽혀 있었다"고 주장했다.[363] 스티븐 런시만은 "비잔티움 제국의 헌법은 [그들 제국이] 하늘나라의 지상본이라는 확신을 바탕으로 만들어졌다"고 언급하며, 스스로를 보편 제국으로 여겼다고 설명한다.[364]

조지프 라야는 "로마 문화와 동방 정교회는 같은 하나다."라고 말했다.[365] 동방에서의 로마 제국의 존속은 황제가 교회의 일에 적극적으로 개입할 수 있는 역할을 보장했다. 카이사레이아의 에우세비우스가 고안한 전례에 따라 동로마 제국에서는 황제를 그리스도의 대리자나 전령으로 간주했다. 황제는 이교도들에게 기독교를 전파하고 행정이나 재정을 위시해 "종교 외부상"의 일에도 책임을 맡는다고 보았으나, 황제가 교회에서 수행하는 역할은 고정된 형태로 법에 따라 정해진 제도로 발전되지는 않았다.[368] 시릴 망고는 동로마 정치사상을 '하나의 신, 하나의 제국, 하나의 종교'라는 모토로 요약했다.[366]

콘스탄티노폴리스는 일반적으로 "정교회 기독교 문명의 요람"으로 여겨진다.[367] 로마의 쇠퇴와 다른 동방 총대주교청들의 내부 분열은 6~11세기 사이에 콘스탄티노폴리스 교회를 가장 부유하고 영향력 있는 기독교 중심지로 만들었다.[369] 게오르기 오스트로고르스키는 "콘스탄티노폴리스 총대주교청은 여전히 정교회 세계의 중심지로 남아 있었으며, 교회는 비잔티움 제국에서 가장 안정적인 요소였다"고 언급했다.[370]

최초의 7개 공의회들은 공식적인 국가 기독교 교리를 결정했는데, 그 뒤 이것을 그의 신하들에게 강요하는 것은 황제의 의무가 되었다. 388년에 반포된 제국의 칙령은 훗날 《유스티니아누스 법전》에 수록되어 제국 신민들에게 "가톨릭 기독교인들의 이름을 대라"고 명령하고, 법을 지키지 않은 모든 사람들을 "미치고 어리석은 사람들"로 간주하도록 만들었다.[372]

동방 기독교적인 성격과 국교로서의 엄격한 입장에도 불구하고, 동방 정교회가 항상 동로마 제국의 모든 기독교인들을 대표하는 것은 아니었다. 시릴 망고는 동로마 제국의 초기 단계에서 "미치고 어리석은 사람들", 즉 주요 교회들에 의해 "이단자들"이라고 명명된 사람들이 인구의 대다수를 차지했다고 생각한다.[373] 5세기 콘스탄티노폴리스 총대주교였던 네스토리우스가 주장한 네스토리우스주의는 제국 교회를 분열시켜 오늘날 아시리아 동방 교회로 이어졌으며, 6세기의 교회 대분열 당시 오리엔트 정교회가 칼케돈 공의회에서의 선언에 반대하여 제국 교회에서 떨어져 나갔다. 초기 동로마 제국에는 이들 종파와 더불어 타 기독교 분파 역시 일부 존재했다. 그러나 동로마 제국이 후기로 접어들면서 동방 정교회는 제국에 남은 기독교도의 "대부분"을 대표하게 되었다.

마케도니아 왕조 시대에는 불가리아인, 세르비아인, 루스인들이 차례차례 동방 정교회로 개종함으로써 오늘날 유럽의 종교지도가 대략적으로 그려졌다.[375] 테살로니키 출신의 동로마 그리스인 키릴로스와 메토디우스 형제는 슬라브족의 기독교화에 크게 기여했으며, 키릴 문자의 선조 격인 글라골리트 문자를 고안해냈다.[376]

유대인들은 동로마 제국의 역사 전체를 통틀어 상당히 소수였고, 로마법에 따라 법적으로 인정되어 일부 종교 공동체를 형성했다. 초기 동로마 시대에는 일반적으로 용인되었지만 이후에는 긴장과 박해의 시기가 뒤따랐다. 아랍 정복기를 거치면서 유대인들 대다수가 제국을 이탈하여 이슬람권으로 도망쳤다. 다만 제국 국경 안에 남겨진 유대인들은 10세기 이후부터 상대적으로 평화를 누렸다.[380]

5. 2. 노예제

디오클레티아누스의 개혁 당시 로마 영내 노예는 약 3백만 명(전체 인구의 15%)에 달했다.[271] 유발 로트만(Youval Rotman)은 이 시기 노예제의 변화를 "다양한 정도의 부자유"라고 묘사한다.[272] 이전 노예들의 역할은 자유민들 사이에서 수요가 많은 직업(가정교사 등)으로 대체되었고, 국가는 토지에 묶인 세입자인 속주인들을 자유민과 노예 사이의 새로운 법적 범주로 장려했다. 294년, 어린아이들의 노예화는 금지되었고 호노리우스는 전투 포로였던 노예들을 해방시켜 주었다. 후대 황제들 역시 노예들을 점점 해방시켜주기 시작했다.[271] 제도적인 측면에서 기독교의 영향은 별로 없었지만, 국가 정책은 기독교인들이 노예가 되는 것을 금지시켰으며, 노예 거래에 규제를 가하고 포로나 노예가 된다면 몸값을 지불하는 것을 의무로 삼게 되었다.그럼에도 불구하고, 노예제는 안정적이고 꾸준하게 비기독교인들이 공급됨에 따라 지속되었다. 7세기 이후 노예는 도시에서는 거의 보이지 않게 되었으나 사회경제적인 지위에서는 주인에게 여전히 종속되어 있는 관계였다.

5. 3. 사회경제적

동로마 제국의 경제는 수 세기 동안 유럽과 지중해 세계에서 가장 발전되어 있었다. 특히 유럽은 중세 후반이 되어서야 동로마의 경제력을 따라잡을 수 있었다. 동로마 제국에서는 서유럽보다 훨씬 빠르게 화폐 경제 제도가 보편화되어 있었다. 제국 행정부에서 발행한 금화인 노미스마는 11세기 전반까지 높은 순도를 유지하여 1284년에 등장한 베네치아 두카트 금화에 의해 대체되기 전까지 높은 신용도를 가지고 있었다. 노미스마 금화는 후대에 "중세의 달러"라고 불릴 정도로 지중해 세계에서 기축 통화의 역할을 수행했고 여러 나라에서 국제적인 화폐로 유통되었다.

유스티니아누스 역병 및 아랍 정복과 같은 몇몇 요인들은 동로마 제국 경제력의 침체와 쇠퇴 시기에 상당한 기여를 했다. 이후 이사브리아 왕조의 개혁과 콘스탄티노스 5세 시기의 인구 증가, 공공 사업 실시, 조세 개혁은 일련의 영토 축소에도 불구하고 1204년까지 계속된 부흥의 시작을 알렸다.[300] 10세기부터 12세기 말까지, 동로마 제국은 화려한 번영과 사치스러운 모습을 만방에 과시했으며 여행자들은 수도에 축적된 막대한 부를 보고 감명을 받았다.[301]

제4차 십자군은 동지중해에서의 동로마 제조업의 붕괴와 서유럽권의 상업적 지배라는 대재앙을 초래하였다. 팔레올로고스 왕조는 무너져가던 경제를 회복시키려 노력했지만, 후기의 동로마 제국은 국내외의 경제를 제대로 통제하지 못하였다. 12세기 이후로 이탈리아의 여러 해양 도시국가들의 상공업 발전에 밀려나 제국 내 산업은 쇠퇴하였으며, 해군력 제공을 담보로 이들에게 각종 무역 특권을 부여함으로써 무역에서 창출되던 이익도 잃은 제국은 쇠퇴일로에 들어섰다. 점차 동로마 제국은 교역과 가격 매커니즘, 귀금속 유통 방면에서 영향력을 상실하였는데, 어떤 학자들은 화폐 주조권도 통제하지 못하게 되었다고 추정하기도 한다.[301][302]

동로마 제국의 주요 경제적 기반 중 하나는 제국의 해양지향적 성격에 의해 육성된 무역이었다. 섬유 및 견직물은 단연코 수출품들 가운데 가장 중요한 품목이었을 것이며 이집트에 수출되었을 뿐만 아니라 불가리아 및 서방에서 유통되었다.[303] 제국은 국내외 무역을 강력하게 통제했을 뿐만 아니라 화폐 주조를 독점하였다. 또한 콘스탄티노폴리스 행정부는 금리 역시 직접 조절하였으며 특별한 이해관계가 있는 길드와 조합들의 활동을 제한하고 이자율에 대해 공식적인 통제권을 행사하려 시도했다. 황제와 관료들은 위기가 닥쳤을 때 경제에 개입하여 수도의 물자 공급을 보장하고, 곡물 가격을 낮추기 위해 노력했다. 마지막으로, 정부는 과세를 통해 잉여금의 일부를 징수하고 이를 관료들에 대한 급여 형태의 재분배 또는 공공 사업에 대한 투자 형태로 다시 유통시켰다.[304] 그러나 국가에 의한 경제 통제는 11세기 초까지로 한정되며 8~9세기 이래로 경제 전반은 점점 민간에서 역량을 강화하면서 자유로운 무역을 추구하는 방향으로 점차 변화되었다.

주요 산업인 농업은 고대 그리스-로마 시대 이래 별로 기술의 진보가 없었다. 하지만 고대에서 중세까지는 서유럽보다 고도의 농업 기술을 가지고 있었고 유럽의 농업 발전에 큰 영향을 미쳤다. 9 ~ 13세기에 서유럽과 중동에서 농업 기술력과 생산성이 발전하면서, 제국의 농업 기술은 상대적인 우위를 잃었다. 기술의 발전은 이중괭이와 가벼운 쟁기에서 멈추었지만, 이것은 굳이 깊게 땅을 팔 이유가 없는 동지중해의 자연 환경과 밀접한 관련이 있었으며[305] 오히려 자연 환경에 농민들이 적응한 결과라고 볼 수 있었다.

동로마의 노동 생산성은 14세기에 이르기까지 지속적으로 발전했는데 이는 단순한 기술적 발전뿐만 아니라 사회적으로 토지 소유 형태와 더불어 노동 집약적인 경작 방식의 도입 등과 깊은 관련이 있었다. 거대하게 관개를 진행한 아랍과 달리, 동로마 제국에서는 농민들과 지역 토후들이 자체적으로 터널을 건설하고 거기에 관개 수로를 판 뒤 물레방아를 설치하는 등의 번거로운 작업이 필요했다. 그러나 그동안에 서유럽의 생산성은 배로 늘어났으며 이슬람권 역시 관개 사업을 시도하고 생산성이 높은 동양의 작물을 도입함으로써 수확량을 두 배로 증대시켰다. 따라서 동로마 제국의 농업 기술은 초기에는 앞서 있었으나 점차 규모의 측면에서 압도적인 서유럽에 뒤쳐지는 모습을 보였다. 시리아와 북아프리카, 소아시아와 같은 곡창지대를 잃은 후에는 인구부양 능력이 점진적으로 감소하였다. 12세기부터는 서유럽이나 중동에서도 농업 기술이 개선되면서 제국의 농업 기술이 눈에 띄게 낙후되었다.

농업은 주요 과세 기반이었으며, 국가는 생산성 향상을 위해 모든 사람을 토지에 묶으려 했다.[272] 황제가 가장 많은 토지를 소유했고, 그 다음은 원로원 의원들이었다. 소도시와 대도시 사이에는 눈에 띄는 차이가 있었지만, 지역 총독들은 대개 각 지역에서 가장 부유했다.[272] 경제적인 의미에서 상인, 소지주, 장인으로 구성된 중산층이 존재했지만, 별개의 계층으로 구분되지는 않았다.[272] 대부분의 토지는 마을 주변의 중소 규모 토지로 구성되었으며, 가족 농장이 농업의 주요 원천이었다.[272] 때때로 원시 농노라고 불리는 ''콜로니(coloni)''는 자유 시민이었지만, 역사가들은 여전히 그들의 정확한 지위에 대해 논쟁하고 있다.[272]

741년의 에클로게(Ekloge)는 결혼을 사적인 계약이 아닌 기독교 제도로 만들었으며, 노예의 권리 증가와 권력 관계 변화와 함께 발전했다.[272] 결혼은 인구 유지, 재산권 이전, 가족의 노인 부양을 위한 제도로 여겨졌으며, 테오필로스 황제의 황후인 테오도라는 추가적으로 성적 쾌락주의을 제한하기 위해 필요하다고 말했다.[272] 여성들은 보통 15세에서 20세 사이에 결혼했으며, 평균 가족은 두 명의 자녀를 두었다.[272] 이혼은 상호 합의로 가능했지만, 시간이 지남에 따라 제한되었는데, 예를 들어 기혼자가 수도원에 들어갈 때만 허용되었다.[272]

상속권은 모든 여성을 포함하여 잘 발달되어 있었다.[272] 역사가 안토니 칼델리스(Anthony Kaldellis)는 이러한 권리가 대토지 소유와 국가를 위협할 수 있는 세습 귀족의 등장을 막았을 수 있다고 주장한다.[272] 미망인의 빈도(약 20%로 추정)는 여성들이 종종 가정 및 사업의 가장으로서 가족 자산을 통제하고, 일부 황후의 권력 상승에 기여했음을 의미한다.[272] 여성들은 납세자, 토지 소유자, 청원자로서 중요한 역할을 수행했으며, 종종 법정에서 재산 분쟁을 해결하려고 했다.[272]

비잔티움 제국의 여성들은 남성과 동일한 사회경제적 지위를 공유했지만, 법적 차별을 받았고 경제적 기회와 직업에서 제한을 받았다.[272] 군인이나 정치직을 맡는 것이 금지되었고, 7세기 이후로는 교회의 부제로 봉사하는 것도 제한되었기 때문에, 여성들은 대부분 "노동 집약적"인 가사일에 종사했다.[272] 그들은 식품 및 섬유 산업, 의료진, 공중 목욕탕, 소매업에서 활동했고, 장인 조합의 회원이었다.[272] 또한, 그들은 평판이 좋지 않은 직업, 즉 연예인, 선술집 주인, 매춘부로 일하기도 했는데, 일부 성녀와 황후들이 이 계층 출신이었다는 주장도 있다.[272] 매춘은 널리 퍼져 있었고, 특히 유스티니아누스 1세 시대 테오도라의 영향 아래 이를 제한하려는 시도가 있었다.[272] 여성들은 사회 행사와 시위에 참여하며 공공 생활에 참여했다.[272] 여성의 권리는 서유럽이나 미국과 같은 유사한 사회에서도 19세기까지 개선되지 않았다.[272]

5. 4. 여성

동로마 제국에서 여성들은 공식적으로 남성과 같은 사회경제적 지위를 가졌지만, 실제로는 법적 차별을 받았고 경제적 기회와 직업에 제한을 받았다.[272] 7세기부터는 군 복무나 정규직을 맡는 것이 금지되었고, 교회에서도 부제로 일하는 것이 제한되어, 대부분 '노동집약적'인 가사 책임을 맡았다.[272] 여성들은 요리나 섬유 산업과 같은 직종에서 일했지만, 의학, 공중보건, 소매업 등에서도 많은 존재감을 드러냈고, 장인 길드에서 활동하기도 했다.[272] 일부는 연예인, 숙소 관리인, 매춘부와 같이 사회적으로 평판이 좋지 않은 직업에 종사했다.[272]여성들은 축제, 행렬, 시위, 히포드롬과 같은 사회 행사에 참여하는 등 공공 생활에 참여했다.[272] 이들은 제국의 상징적인 정책에 저항하는 데 중요한 역할을 했다.[272] 당시 여성 권리는 19세기 서유럽이나 미국과 별 차이가 없었다.[272]

741년의 에클로게(Ekloge)는 결혼을 사적인 계약이 아닌 기독교 제도로 만들었으며, 노예의 권리 증가와 권력 관계 변화와 함께 발전했다.[272] 여성들은 보통 15세에서 20세 사이에 결혼했으며, 평균적으로 두 명의 자녀를 두었다.[272] 이혼은 상호 합의로 가능했지만, 시간이 지남에 따라 제한되었는데, 예를 들어 기혼자가 수도원에 들어갈 때만 허용되었다.[272]

상속권은 모든 여성을 포함하여 잘 발달되어 있었다.[272] 역사가 안토니 칼델리스는 이러한 권리가 대토지 소유와 국가를 위협할 수 있는 세습 귀족의 등장을 막았을 수 있다고 주장한다.[272] 미망인의 빈도(약 20%로 추정)는 여성들이 종종 가정 및 사업의 가장으로서 가족 자산을 통제하고, 일부 황후의 권력 상승에 기여했음을 의미한다.[272] 여성들은 납세자, 토지 소유자, 청원자로서 중요한 역할을 수행했으며, 종종 법정에서 재산 분쟁을 해결하려고 했다.[272]

5. 5. 언어

로마 제국에는 공식 언어가 없었지만, 라틴어와 그리스어가 주요 언어였다.[274] 동부에서는 헬레니즘 시대의 유산으로 그리스어가 주요 언어였다.[276] 그리스어는 서방 제국이 멸망하기 훨씬 이전부터 로마의 동부 속주 지역에서 수백년간 쓰인 주요 언어였으며,[277] 기독교 교회, 학술, 예술 분야에서 보편적인 언어로 자리잡았고, 다른 민족이나 여러 속주간 교역에서 링구아 프랑카로 주로 쓰였다.[278]초기 황제 대부분은 이중 언어 사용자였지만, 정치적인 이유로 공적인 영역에서는 라틴어를 선호했는데, 이것은 포에니 전쟁 도중에 처음 시작된 관습이었다.[274]

아르카디우스가 397년에 판사들이 그리스어로 판결을 내릴 수 있도록 허용하고, 테오도시우스 2세가 439년에 법적 절차에서 그리스어 사용을 확대하고, 448년에 최초의 그리스어 법이 발표되고, 레오 1세가 460년대에 그리스어로 법률을 제정하면서 정부에서 그리스어의 영향력이 점차 커졌다.[280] 주로 로마 법학자들의 편찬물인 유스티니아누스 법전은 거의 전적으로 라틴어로 쓰여졌지만, 534년 이후 유스티니아누스의 소법전부터 발표된 법률들은 그리스어와 라틴어 모두로 쓰여졌는데, 이는 정부가 공식적으로 그리스어를 사용하기 시작한 해를 의미한다.

역사가 니콜라오스 오이코노미데스는 그리스어가 한때 이중언어 사용 상태가 되었으며, 코이네(나중에는 데모틱 그리스어)로 알려진 구어가 오래된 문어 형태(아티카 그리스어)와 함께 사용되다가 코이네가 구어와 문어의 표준으로 자리 잡았다고 말한다. 8세기에 서로마 제국의 멸망 이후 이슬람 침략으로 사용자 간의 연결이 끊어지면서 라틴어는 초기 로망스어로 분열되었다. 유스티니아누스 통치 시대에 라틴어는 동부에서 사라졌지만, 헤라클리우스 때까지 군대에서는 남아 있었을 수도 있다. 역사가 스티븐 런시먼은 10세기에 서유럽과의 접촉이 라틴어 연구를 부활시켰고, 11세기까지 콘스탄티노플에서 라틴어 지식이 더 이상 드물지 않았다고 주장한다.

콘스탄티노플뿐만 아니라 국경에서도 제국 내에는 라틴어와 그리스어 외에도 많은 다른 언어들이 존재했다.[288] 여기에는 시리아어, 콥트어, 슬라브어, 아르메니아어, 조지아어, 일리리아어, 트라키아어, 켈트어 등이 포함되는데, 이들은 대부분 문맹이었던 인구의 하층민의 언어였다. 제국은 처음에는 다국어 국가였고, 그리스어가 모든 사람을 하나로 묶었지만, 시간이 지남에 따라 사람들의 언어 다양성이 감소했다.

6. 행정과 군사

동로마 제국의 행정 구역은 테마 제도라고 불리는 여러 지역으로 나뉘어 있었으며, 각 테마는 '스트라테고스'라는 군사 지휘관이 민정과 군사 문제를 모두 감독했다.[297] 7세기 이전에는 도시들이 중앙 정부와 교회 관리들이 대표하는 자치 공동체였고, 황제들은 방위와 외교 관계에 집중했다.[297] 그러나 아랍 세력의 끊임없는 전쟁과 습격은 이러한 구조를 극적으로 변화시켰다. 도시 의회는 이들을 지지했던 지역 엘리트들과 함께 쇠퇴했다.[297] 레온 6세는 그의 법 개혁 기간 동안 권력을 중앙 집중화하여 도시 의회의 권리와 상원의 입법권을 공식적으로 종식시켰다.[297]

5세기 동로마 제국은 국경 방위 부대(리미타네이)와 야전 기동 부대(코미타텐세스)를 운영했으며, 이들은 각각 5개의 군대로 나뉘어 배치되었다.[154] 7세기 이슬람 정복 이후, 제국 군대는 지방화된 민병대 형태로 변모했고, 군대 유지 비용은 지역 주민에게 전가되었다. 레온 6세는 조세 제도를 통해 여러 주를 '테마'라는 군사 지역으로 발전시켰다.[41] 마케도니아 왕조 시기에는 제국 역사상 최고의 군대를 보유했다는 평가를 받는다.

군사 구조는 민병대, 테마군(투르마이), 황실 부대(타그마타) 등으로 다양했으며, 바랑인 근위대 등 외국 용병도 고용되었다. 테마 민병대는 점차 전문화된 야전군으로 대체되었지만, 황제에 대한 반란을 견제하는 목적도 있었다. 10세기에는 6,000명의 바랑인과 3,000명의 외국 용병, 유/무급 시민군을 포함하여 약 14만 명의 군대를 보유했다.

콤니노스 왕조 시기 군사 및 재정 개혁으로 유능한 군대가 재건되었지만, 프로니아 제도에 대한 의존은 마누엘 1세 통치 이후 약화되었다. 동로마 해군은 동지중해, 흑해, 마르마라 해, 에게 해에서 활동했으며, 7세기 아랍 해군에 맞서 개편되었고, 11세기 베네치아와 제노바에게 지배력을 넘겨주었다. 해안 방어는 감시탑, 봉화, 3개 테마, 용병으로 구성된 황실 함대가 담당했다.

6세기 초 드로몬이 등장했고, 유스티니아누스 2세 시기 첼란디온은 기병 수송에 사용되었다. 갤리선은 해안 항해용으로 설계되었고, 670년대 그리스의 불 발사 장치를 갖추었으며, 바실리오스 1세는 전문 해병대를 양성했다. 니케아 제국과 팔레올로고스 왕조는 4가지 유형 군대를 기반으로 했으나, 용병에 의존하고 프로노이아 수혜자에게 재정적 면제를 제공했다. 1284년 함대 해산 후 재건 시도는 제노바에 의해 방해받았다.

6. 1. 정부

동로마의 정부는 "법 위에 있고, 법의 안에 있으며, 법 자체인" 황제에 의해 운영되었으며, 이는 오늘날 보편화된 삼권 분립에 대한 현대적인 이해와는 일치하지 않는다.[297] 콘스탄티노폴리스 군중들의 선언과 457년 총대주교의 취임이 황제의 통치를 합법화했다.[297] 원로원은 동로마 제국 초기부터 독자적인 정체성을 가지고 있었지만, 황제의 궁정이 확장됨에 따라 서서히 그 영향력이 희석되었고, 결국 콤니노스 귀족들에게 대체되었다.[297] 중앙 정부는 572년 이전 10년 동안 정점에 다다른 권력을 쥐고 있었다.[297]새로운 황제의 등극이 항상 평화를 의미하지는 않았다. 포카스(602~610)는 3세기 이래 최초로 군사 쿠데타를 통해 즉위한 황제이며, 그의 통치 기간은 폭력, 반란, 외적의 침략으로 점철되었다. 이후 그는 다른 43명의 황제들과 마찬가지로 비참하고 잔인하게 살해되었다.[297] 이는 군대가 수도에 가까이 주둔해 있을 때 정치적인 혼란이 일어났기 때문에 부분적으로 가능했다.[297] 610년 이라클리오스 왕조가 개창된 이래 1453년까지 약 9개의 왕조가 있었지만, 843년 중 30년을 제외한 대부분 기간 동안 혈연이나 친족으로 연결된 남성 황제들이 통치했다(공동 황제 관행 때문).[297]

디오클레티아누스와 콘스탄티누스 1세 시기 개혁으로 군대는 민정으로부터 분리되었다.[297] 7세기에는 황제가 임명한 민간 총독이 지역을 통치하고 인접한 군대가 그곳을 지키는 제도가 만들어졌다.[297] 각 지역은 4개의 현으로 묶였고, 군대는 별도로 조직, 편성되었다.[297] 8세기 말에는 민군 행정을 감독하는 스트라테고스라는 군사 지휘관에 의해 테마라 불리는 여러 행정 구역으로 나뉘었다.[297] 레온 6세(886~912) 통치 기간은 농민과 군인이 더욱 밀접하게 연결되었고, 군비를 목적으로 세금 체계가 새롭게 짜인 시기였다.[297]

도시에는 지방 의회, 중앙 정부 대표단, 주교 등 고유의 통치 조직이 있었다.[297] 롬바르드족의 침입과 아랍의 파괴는 이러한 양상을 변화시켰다. 7세기부터 시의회는 점차 줄어들었다.[297]

6. 2. 군사

5세기 동로마 제국은 국경 방위 부대(리미타네이)와 야전 기동 부대(코미타텐세스)를 운영했으며, 이들은 각각 5개의 군대로 나뉘어 배치되었다.[154] 7세기 이슬람 정복 이후, 제국 군대는 지방화된 민병대 형태로 변모했고, 군대 유지 비용은 지역 주민에게 전가되었다. 레온 6세는 조세 제도를 통해 여러 주를 '테마'라는 군사 지역으로 발전시켰다.[41] 마케도니아 왕조 시기에는 제국 역사상 최고의 군대를 보유했다는 평가를 받는다.군사 구조는 민병대, 테마군(투르마이), 황실 부대(타그마타) 등으로 다양했으며, 바랑인 근위대 등 외국 용병도 고용되었다. 테마 민병대는 점차 전문화된 야전군으로 대체되었지만, 황제에 대한 반란을 견제하는 목적도 있었다. 10세기에는 6,000명의 바랑인과 3,000명의 외국 용병, 유/무급 시민군을 포함하여 약 14만 명의 군대를 보유했다.

콤니노스 왕조 시기 군사 및 재정 개혁으로 유능한 군대가 재건되었지만, 프로니아 제도에 대한 의존은 마누엘 1세 통치 이후 약화되었다. 동로마 해군은 동지중해, 흑해, 마르마라 해, 에게 해에서 활동했으며, 7세기 아랍 해군에 맞서 개편되었고, 11세기 베네치아와 제노바에게 지배력을 넘겨주었다. 해안 방어는 감시탑, 봉화, 3개 테마, 용병으로 구성된 황실 함대가 담당했다.

6세기 초 드로몬이 등장했고, 유스티니아누스 2세 시기 첼란디온은 기병 수송에 사용되었다. 갤리선은 해안 항해용으로 설계되었고, 670년대 그리스의 불 발사 장치를 갖추었으며, 바실리오스 1세는 전문 해병대를 양성했다. 니케아 제국과 팔레올로고스 왕조는 4가지 유형 군대를 기반으로 했으나, 용병에 의존하고 프로노이아 수혜자에게 재정적 면제를 제공했다. 1284년 함대 해산 후 재건 시도는 제노바에 의해 방해받았다.

6. 2. 1. 육군

5세기 동로마 제국에는 국경 방위 부대인 리미타네이와 야전 기동 부대인 코미타텐세스가 배치되었으며, 각 부대에는 약 10만 명의 병사가 복무했다.[154] 이들은 각각 5개의 군대로 나뉘어 배치되었다. 634년에서 642년 사이 이슬람의 정복은 제국 군대에 큰 변화를 가져왔다. 4세기에서 7세기에 걸쳐 동로마 제국의 야전군은 전문 군대의 핵심을 가진, 지방화된 민병대와 같은 부대로 변모했다.제국 정부는 군대에 소모되는 비용과 부담을 지역 주민들에게 전가하는 새로운 세금 체계를 도입했고, 각 지방은 '테마' 또는 '테마타'로 알려진 군관구로 발전했다. 워렌 트레드골드는 284년에서 602년 간의 동로마 야전군이 서구 세계에서 최강이었다고 언급하며, 앤서니 칼델리스는 마케도니아 왕조의 정복 기간 동안 이들이 동로마 제국 역사상 전무후무한 최고의 군대였다고 평가한다.

육군 구조는 지방 민병대와 같은 군대, 전문 테마군(투르마이), 콘스탄티노폴리스 기반의 제국 직속 부대(타그마타) 등으로 다양했다. 황제의 호위병이던 타그마 연대에는 바랑인 근위대와 같은 외국 용병들도 있었으며, 이들의 수는 시간이 지날수록 늘어났다. 방어지향적인 테마 민병대는 점차 전문화된 공격 야전군으로 대체되었지만, 스스로 반란을 일으켜 황제에게 대항하기도 했다. 동로마 제국은 현금 지불로 고용한 6,000명의 바랑인, 3,000명의 외국 용병, 유급/무급 시민군을 포함하여 (문서상으로) 약 14만 명의 군대를 운용하고 있었다.

테마군은 정부가 타그마타, 용병, 동맹국 군대에 의존하면서 점차 무의미해졌고, 제국의 방어력은 크게 약화되었다. 용병 부대는 정치적 분열과 내전을 악화시켜 제국의 방어 체계를 붕괴시켰을 뿐만 아니라, 11세기 이탈리아 영토 상실 및 아나톨리아 심장부 공격과 같이 심각한 손실을 초래했다. 1081년 이후 콤니노스 왕조의 황제들에 의한 주요 군사 및 재정 개혁은 규모가 작지만 보상이 충분하며 유능한 군대를 다시 설립하도록 했다. 그러나 프로니아 제도로 일컬어지는 일부 귀족들에 대한 의존도는 마누일 1세의 통치가 끝난 이후에도 주요 문제로 남아 있었다.

니케아 제국 및 팔레올로고스 왕조 시기의 동로마 군대는 초기에는 네 종류의 병종으로 구성되어 있었지만, 상비군 유지 자금 부족으로 용병에 크게 의존하게 되었으며, 소수 기병을 제공하는 귀족들(프로니아 제도 대상자)에게 세금 면제 등의 특권을 제공하는 문제는 여전히 주요 문제였다. 해군은 1284년에 해체되었으며 이후 함대 재건 시도가 있었지만 모두 이탈리아 해양 도시국가들에게 방해받아 좌절되었다. 시간이 지남에 따라 야전군과 주둔군의 경계는 재정 감소로 희미해졌으며 결국 하나의 부대로 합쳐졌다. 잦은 내전과 정치적 혼란으로 제국은 수렁에 빠졌고, 타민족들은 제국 영토를 잠식해나갔다. 황제들은 흑사병으로 인구가 감소함에 따라 용병에 더욱 의존하게 되었다. 결국 팔레올로고스 황제들은 내전에서 승리하기 위해 튀르크인들을 용병으로 불러들이는 최악의 수를 사용하였는데, 이것은 마침내 그들이 건국한 오스만 제국에게 종속되고 멸망에 이르는 결과를 초래했다.

초기 동로마 제국은 3세기 말 디오클레티아누스 황제가 채택한 후기 로마 제국의 군사 제도를 계승했다. 군대는 리미타네이(변방 부대)와 코미타텐세스(야전 부대)로 크게 나뉘었다. 리미타네이는 변방 속주를 담당하는 두クス(군 사령관)의 지휘하에 국경 방위에 임했고, 코미타텐세스는 마기스터 밀리툼(방면군 사령관)의 지휘하에 대도시에 주둔하며 제국군의 주력으로 전장에 출격했다.[154] 야전 부대는 변방 부대에 비해 정예였으며, 급여 등이 우선되었다.

보병은 여전히 로마군의 주력이었지만, 기병의 중요성이 확대되고 있었다. 기병 부대는 세분화되어 로마군의 4분의 1이 기병 부대로 구성되었다. 기병의 약 절반은 갑옷, 창, 검을 장비한 중장기병("스타브레시아니")이었다. 활을 장비한 자들도 있었지만, 산병으로서가 아니라 돌격 지원을 위해 사용되었다.

야전 부대에는 "카타프락타리"와 "클리바나리이" 등의 중장기병도 편성되었다. 궁기병(사지타리)을 포함한 경기병(스크타리, 프로모티)은 정찰병으로 리미타네이에서 많이 사용되었다. 코미타텐세스의 보병은 레기온, 아욱실리아, 누메리 등으로 불리는 500명에서 1200명의 부대로 편성되었다.

유스티니아누스 1세의 군대는 페르시아 제국의 위협을 받은 5세기의 위기에 대응하여 재편되었다. 레기온, 코호르스, 알라와 같은 이전 제국군의 편제는 사라지고, 대신 타그마와 누메루스라는 더 소규모의 보병 부대와 기병대가 그 자리를 대신했다. 타그마는 300명에서 400명으로 편성되었고, 2개 이상의 타그마로 모이라, 2개 이상의 모이라로 메로스가 편성되었다.

유스티니아누스 황제 시대에는 다음과 같은 군으로 나뉘었다.

# 황궁의 호위대

# 코미타텐세스(유스티니아누스 황제 시대에는 스트라티오타이라고 불렸다). 로마군의 야전 부대이다. 스트라티오타이는 주로 트라키아, 일리리쿰과 이사우리아에서 병사를 모았다.

# 리미타네이(유스티니아누스 황제 시대에는 아크리타이라고 불렸다). 국경 요새에 주둔하여 수비를 담당했다.

# 포에데라티. 이민족 지원병으로 구성되었으며, 로마인 장교의 지휘하에 기병으로 편성되었다.

# 동맹군. 훈족, 헤르울리족, 고트족 등의 이민족으로부터 공급되었고, 그들 자신의 부족장이 지휘했다. 토지와 보상금을 대가로 싸웠다.

# 부켈라리. 장군이나 귀족 등 고위 인사의 사병이며, 야전군의 기병 전력으로 중요한 지위를 차지했다. 병사는 휘파스피스타이(방패병)라고 불렸고, 장교는 드뤼포로이(창병)라고 불렸다.

군대 규모는 논쟁의 여지가 있다. 다음은 트레드골드의 산정치를 참고한 표이다.

6. 2. 2. 해군

동로마 해군은 지중해 동부를 지배했으며 흑해, 마르마라해, 에게해 등 광범위한 지역에서 작전을 수행했다.[297] 7세기에 아랍 해군의 도전에 직면하면서, 제국의 해군은 대대적으로 재편되었으며 11세기에 베네치아와 제노바에게 넘어갈 때까지 그 지역의 해상 패권을 유지했다.[298] 해군 순찰대는 주민들에게 위협을 알려주는 망루 및 화재 신호 사슬과 더불어 제국의 해안 방어 체계를 구성했으며, 3개의 테마 지역(키비르하오톤과 여타 부속 섬)을 담당하고 훗날 바랑인이 된 노르만인 및 루스인과 같은 용병으로 구성된 제국 함대의 일부였다.[299]6세기 초에 등장한 드로몬,[300] 유스티니아누스 2세 시기에 등장한 첼란디온과 같은 새로운 형태의 갤리선은 기병을 수송하는 데 사용될 수 있었다.[301] 한편 다른 갤리선들은 노를 몰아 해안 항해를 할 수 있도록 설계되었으며 3~4동안은 버틸 수 있는 식량 및 식수를 저장할 수 있었다.[302] 이들은 670년대에 그리스의 불을 분사할 수 있는 장치를 갖추고 있었고, 바실리오스 1세(867~886)가 전문적인 해병을 만들어냈을 때 해적질이나 약탈 등을 통해 무슬림들의 습격을 견제하였다.[303] 드로몬 및 첼란디온은 10세기에 그들을 대체할 '갈레아이galeai'가 개발되고 12세기에 '카테르곤Katergon'이 전쟁용 갤리선의 표준 단어가 될때까지 지중해에서 가장 진보된 갤리선이었다.[302]

6. 2. 3. 후기 (1204–1453)

5세기 동로마 제국은 정착형 국경 수비대(리미타네이)와 기동 부대(코미타텐세스)로 구성된 약 2만 명 규모의 군대 5개를 운용했다.[154] 역사가 안토니 칼델리스는 재정적으로 압박받던 제국이 6세기에 주요 적 한 곳만 상대할 수 있었다고 주장한다. 634년부터 642년까지의 이슬람 정복은 4세기에서 7세기까지의 야전군을 지방화된 민병대 형태의 부대로 변모시키는 등 상당한 변화를 가져왔으며, 그 중심에는 전문적인 군인들이 있었다. 국가는 군대 유지를 위한 부담을 지역 주민들에게 전가했고, 레오 6세 통치 시대에는 이를 조세 제도에 통합하여, 여러 주들이 테마(θέματα)라고 알려진 군사 지역으로 발전했다.[41] 많은 어려움에도 불구하고, 역사가 워렌 트레드골드는 284년부터 602년까지 동로마 제국의 야전군이 서방 세계 최고였다고 말하는 반면, 역사가 안토니 칼델리스는 마케도니아 왕조 정복 시대에 이 군대가 제국 역사상 최고였다고 믿는다.군사 구조는 지역에 묶인 민병대 성격의 병사들, 전문적인 테마 부대(투르마이), 그리고 주로 콘스탄티노플에 주둔한 황실 부대(타그마타)를 포함하도록 다양화되었다. 외국 용병들도 점점 더 고용되었는데, 여기에는 황제를 경호하는 잘 알려진 ''타그마'' 연대인 바랑기아 경비대가 포함된다. 방어 중심의 테마 민병대는 점차 더 전문화된 공격적인 야전군으로 대체되었지만, 황제에 반역하는 장군들을 견제하기 위한 목적도 있었다. 제국이 확장되자 국가는 테마 군 복무를 현금 지불로 전환하기 시작했다. 10세기에는 6,000명의 바랑기아인과 3,000명의 외국 용병이 있었고, 유급 및 무급 시민 병사를 포함하면, 서류상 군대는 14만 명(원정군은 1만 5천 명, 야전군은 4만 명을 넘는 경우가 드물었다)에 달했다.

테마 부대는 중요성이 떨어졌고, 정부는 대신 ''타그마'', 용병, 그리고 동맹국에 의존하게 되었으며, 이로 인해 방어 능력이 소홀히 되었다. 용병 군대는 정치적 분열과 내전을 더욱 부추겼고, 이는 제국의 방어력 붕괴로 이어져 11세기에 이탈리아와 아나톨리아 중심부와 같은 상당한 영토 손실을 초래했다. 1081년 이후 콤네누스 왕조 황제들 치하에서 이루어진 주요 군사 및 재정 개혁은 적당한 규모의, 적절한 보수를 받는 유능한 군대를 재건했다. 그러나 그 비용은 지속 가능하지 않았고, 프로노이아라고 하는 재정적 면제에 대한 의존이라는 콤네누스 방식의 구조적 약점은 마누엘 1세의 통치가 끝난 후 무너졌다.

동로마 해군은 동지중해를 지배했으며, 흑해, 마르마라 해, 에게 해에서도 활동했다. 제국 해군은 7세기에 아랍 해군의 지배에 도전하기 위해 개편되었고, 나중에 11세기에 베네치아인과 제노바인에게 그 지배력을 넘겨주게 된다. 해군의 순찰은 감시탑과 봉화 신호망과 함께 제국의 해안 방어를 구축했으며, 키비라이오테(Cibyrrhaeot), 에게 해, 사모스 세 테마와 바랑기아인이 된 노르드인과 러시아인 등 용병으로 구성된 황실 함대의 책임이었다.

6세기 초에 새로운 전함인 드로몬(dromon)이 등장했다. 다목적 함선인 켈란디아(chelandia)는 유스티니아누스 2세 통치 기간 동안 등장했으며 기병 수송에도 사용될 수 있었다. 갤리는 노를 이용하여 항해하는 해안 항해용으로 설계되었으며, 최대 4일간 운항 가능했던 것으로 추정된다. 670년대에 그리스의 불을 발사하는 장치를 장착했고, 바실 1세가 전문 해병대를 양성하면서 이 조합은 해적 행위를 통한 무슬림의 침략을 억제했다. 드로몬은 10세기에 '갈레아이(galeai)'라 불리는 드로몬이 개발되고 11세기 후반 서방(남부 이탈리아)의 변형이 등장하여 드로몬을 대체할 때까지 지중해에서 가장 발전된 갤리였다.

콘스탄티노폴리스를 탈환한 니케아 제국의 통치자들과 1453년까지 통치한 팔라이올로고스 왕조는 초기에는 테레마타리이(자원병), 가스무로이, 남부 펠로폰네소스의 자코네스/라코네스(해병), 프로셀론테스/프로살렌타이(노 젓는 사람) 등 네 가지 유형의 군사 부대를 기반으로 콤네노스 시대의 기반 위에 건설되었다. 그러나 상비군을 유지할 자금을 충당할 수 없었고, 주로 용병에 의존했으며, 주로 기병으로 구성된 소규모 부대를 제공한 프로노이아 수혜자들에게 재정적 면제를 제공했다. 함대는 1284년 해산되었고 이후 재건을 위한 시도가 있었지만 제노바가 이를 방해했다. 역사가 존 홀던은 시간이 지남에 따라 자원이 고갈됨에 따라 야전 부대와 주둔 부대 간의 차이가 결국 사라졌다고 주장한다. 빈번한 내전은 제국을 더욱 고갈시켰고, 세르비아인과 튀르크인과 같은 외국인들이 양보를 얻기 위해 점점 더 많이 선동하는 내전이 되었으며, 황제들은 흑사병의 영향을 처리하는 동안 통제력을 유지하기 위해 용병에 의존했다. 내전을 치르기 위해 튀르크 용병을 고용하는 전략은 황제들에 의해 반복적으로 사용되었고, 항상 같은 결과를 초래했다. 즉, 튀르크인에게 종속되는 것이다.

6. 3. 외교

서로마 제국이 멸망한 후, 동로마 제국은 주변 국가들과의 관계를 유지하는 데 큰 어려움을 겪었다. 주변 민족들은 동로마 제국을 모방하여 정치 제도를 형성하기도 하였다. 드미트리 오볼렌스키는 동유럽 문명을 보존한 것은 동로마 제국의 외교적 기술과 지략 덕분이며, 이는 유럽 역사에 지속적으로 기여했다고 평가한다. 동로마 제국은 협상 조약, 동맹 형성, 적국의 적과의 협력 등을 통해 오랫동안 존속할 수 있었다. 특히 코르도바 우마이야조 및 시칠리아의 아글라브 토후국 사이의 리프족이나 사산조 페르시아와 튀르크인들의 전쟁을 지원하는 것 등이 대표적이다.[386] 또한 이들의 외교는 장기적인 대사관 파견, 잠재적 인질 및 정치적 볼모로서 외국 왕족을 붙잡기, 부와 권력을 과시하여 타국의 방문객들을 압도하는 것을 포함했다.[387] 4세기부터 '야만적인 지역'에서 좋은 결과로 입증된 정치적 결혼(특히 12세기부터), 칭호, 뇌물, 사상적인 차별 그리고 정보 기관 등도 활용되었다.[388]

테오도시우스 1세(379~395) 이후, 동로마 제국의 외교는 로마 공화국과는 달리 전략적 필요성으로서 평화를 강조했다.[389] 6세기에는 더 많은 자원을 소모했음에도 적국들에게는 이전보다 더 적은 위협이 가해졌고, 국방비로 소모되는 예산은 엄청났다.[390] 외교 문제는 다극화되었을 뿐만 아니라 더 복잡해졌다. 제국의 주요 소득인 농업을 보호하고 수많은 침략적인 이웃 국가로부터 스스로를 보호하는 데 어려움을 겪으면서, 전쟁을 피하는 것이 점점 선호되었다. 4~8세기 사이에 동로마 제국의 외교관들은 '오르비스 로마누스(Orbis Romanus, 로마 세계)'로서의 동로마 제국의 지위와 국가로서의 정교함을 적극 활용했고, 이는 옛 로마 영토에 새로운 정착지를 형성하는 데 영향을 미쳤다. 동로마 외교는 신생 국가들을 그들과의 의존 관계로 끌어들였으며, 기독교를 도구이자 매개체로서 사용하여 제국이 지배하는 국제 사회 및 국가들(에쿠메네) 사이에서 연결망을 형성했다. 이는 조약을 신설하고, 새로운 통치자를 왕의 가족으로 맞이하는 등의 성과를 거두었지만, 무엇보다 가장 중요한 것은 에반겔로스 크리소스가 "비잔틴 칼리파국(Byzantine Caliphate)"라고 칭했던 것처럼 사회적 태도 및 가치, 제도를 통해 그들을 동화시키는 것을 중점으로 두었다는 데 있다. 그러나 이슬람 국가들과의 외교는 인질과 같은 전쟁 관련 문제를 중심으로 한 예방 외교나 적대행위 방지 등의 성격을 띠고 있었기 때문에, 여타 국가 및 민족들과의 외교적인 영향력에 비하면 덜 개방적이었다는 점에서 차이가 있었다.

7세기 전후, 동로마 제국의 주요 관심사는 이슬람이라는 위협적인 세력에 대한 방어였다. 그러나 9세기와 10세기 초, 황제들은 정책을 바꾸어 제국의 미래를 위한 여러 활동 기반을 마련했다. 이것은 무슬림 세력들에 대한 파괴, 재건, 공격 및 아르메니아인과 루스인과의 관계 증진 그리고 불가리아인들의 토벌을 포함했다. 이때부터 제국의 외교 목표는 '정복'이 아니라 '생존'이 되었으며, 더욱 방어지향적이게 됨으로써 "방어적 제국주의"를 채택했다. 하지만 동로마 제국의 전략적인 지리위치와 한정된 자원은 이러한 행동에 제약을 걸었다. 특히 텔레마코스 론지기스는 752년이나 753년 즈음에 서방과의 외교가 더 어려워졌고, 그 이후에는 세력 균형이 크게 바뀜에 따라 십자군과의 외교 역시 더 어려워졌다고 지적한다. 이웃 국가들의 수와 성격도 크게 바뀌었으며, 이에 콘스탄티노폴리스 정부는 리미트로페 제도(위성 국가 체제) 및 불균형한 힘의 원칙은 실효성이 떨어진다고 판단하여 결국 이를 포기하게 되었다. 11세기에 이르러 동로마 제국은 핵심적인 외교 원칙을 평화로 전환하였으며, 다시 그 외교는 동로마 황제의 존재를 알리고 이를 활용하는 방향으로 발전했다.

미하일 8세 팔레올로고스가 1261년에 콘스탄티노폴리스를 탈환한 것은 동로마 제국 역사상 가장 복잡한 외교 공작 중 하나이다. 제국이 크게 약화된 상태였음에도 불구하고, 외교적 수단을 통하여 13세기와 14세기 즈음에 동로마 제국은 여전히 과거의 강대국으로서의 면모를 일부나마 유지하고 있었으며, 그 덕분에 동맹적인 관계망을 형성할 수 있었다. 영향력이 많은 콘스탄티노폴리스 총대주교는 황제에게 지지와 신뢰를 보내기도 했다. 군사와 지리적인 측면에서 아랍 무슬림은 지속적으로 국가의 존속을 위협했으며, 라틴 기독교인들 역시 경제적으로 제국에게 도전했다. 니콜라스 오이코노미데스는 후기에 동로마 제국을 존속시킨 것은 군사력이나 경제력이 아닌 효율적인 대외 관계였다고 주장했다.

6. 4. 법

438년에 편찬된 《테오도시아누스 법전》은 동로마 법을 성문화했을 뿐만 아니라 여러 법률을 정리하고 해석에 대한 방향성을 제시했다는 점에서 의의가 있다. 이는 동로마와 서로마 제국에서 모두 발효되었다. 529년, 유스티니아누스 1세는 혼란스러운 기존의 법률에 염증을 느꼈으며, 고전기 로마법 명성의 부활과 게르만인들의 법전 편찬 노력에 자극받아 대규모 입법 사업을 추진하였다. 유스티니아누스 1세는 법전 편찬 관련 위원회를 발족하고, 이들과 논의하여 법률의 개정, 삭제, 새로운 내용 등을 지휘했는데, 특히 당대의 저명한 법학자 트리보니아누스와 함께 새로운 법전 편찬을 직접 지휘 감독했다. 그리하여 《로마법 대전》이 편찬되었다. 534년에 로마법 대전은 한 차례 수정되었고, 그 이후 유스티니아누스가 공포한 칙령과 함께 동로마 시대의 나머지 대부분에 사용되는 법 체제를 형성했다.[293] 로마법 대전의 일부는 오늘날 많은 현대 국가의 민법의 기초가 되기도 한다.[294] 유스티니아누스의 개혁은 법학 발전에 분명한 족적을 남겼으며, 그의 법전은 서구 세계에서 로마법이 부활하는 기반이 되었다. 레온 3세의 에클로가 또한 슬라브 세계의 법과 제도 형성에 영향을 미쳤다.[295]10세기에 레온 6세는 그리스어로 동로마 법의 완전한 성문화를 이루어내는 업적을 달성하였다. 60권에 달하는 이 기념비적인 작품은 이후의 모든 동로마 법의 기초가 되었으며 오늘날에도 여전히 연구되고 있다.[296]

364년부터 테미스티우스에 의해 언급되고 나중에 유스티니아누스 1세에 의해 법으로 성문화된 "황제"라는 직위는, 일반적으로 법률가이자 행정가이며 '살아있는 법'인 노모스 심초스로 간주되었다.[297] 본래 이것은 동로마 황제와 초기 로마 황제를 구분하기 위해 일반적으로 사용되는 특징으로 여겨졌지만, 오늘날에는 이 개념이 율리우스-클라우디우스 왕조 시기에 유래된 것으로 이해된다.[298]

6. 5. 국기와 휘장

대부분의 역사 동안, 동로마 제국은 서유럽적인 의미에서 문장학을 몰랐거나 알았더라도 이를 사용하지 않았다. 십자가나 라바룸과 같이 다양한 상징(σημείαel, ''sēmeia''; sing. σημείον, ''sēmeion'')을 표시하는 현수막 및 방패 등은 공식적인 행사나 군사적인 목적으로만 사용되었다. 그리스도, 성모 마리아 그리고 다양한 성인들의 십자가와 이미지가 사용된 것은 인장들의 발견으로 증명되었지만, 이것은 국가의 상징이라기보다는 지극히 개인적인 것이었다. 흔히 볼 수 있는 제국의 상징은 쌍두독수리이다.

7. 경제

동로마 제국의 경제는 수 세기 동안 유럽과 지중해 세계에서 가장 발전되어 있었다. 특히 유럽은 중세 후반이 되어서야 동로마의 경제력을 따라잡을 수 있었다.

동로마 제국에서는 서유럽보다 훨씬 빠르게 화폐 경제 제도가 보편화되어 있었다. 제국 행정부에서 발행한 금화인 노미스마는 11세기 전반까지 높은 순도를 유지하여 1284년에 등장한 베네치아 두카트 금화에 의해 대체되기 전까지 높은 신용도를 가지고 있었다. 노미스마 금화는 후대에 "중세의 달러"라고 불릴 정도로 지중해 세계에서 기축 통화 역할을 수행했고 여러 나라에서 국제적인 화폐로 유통되었다.[299] 수도 콘스탄티노폴리스는 업종마다 길드를 통하여 국가의 보호와 통제가 두루 미치고 있었으며, 국영 공장에서 독점적으로 제조된 견직물들을 비롯하여 귀금속 공예품·유리 공예품·도자기 제품들이 거래됨으로써 대외 무역에서 창출된 이익이 한데 모여 ‘세계의 부의 3분의 2가 모이는 곳’이라고 칭해질 만큼 매우 번영하였다. 오랫동안 콘스탄티노폴리스는 여러 시대에 유라시아와 북아프리카 거의 전역에 걸쳐 뻗어 있는 거대한 무역망의 주요 중심지, 특히 실크로드의 주요 서부 종착지로 작동했다. 6세기 전반까지, 쇠퇴하는 서로마 제국과 극명한 대조를 이루면서 동로마 제국의 경제는 매우 번영했으며 회복 탄력성이 있었다.[299]

유스티니아누스 역병 및 아랍 정복과 같은 몇몇 요인들은 동로마 제국 경제력의 침체와 쇠퇴 시기에 상당한 기여를 했다. 이후 이사브리아 왕조의 개혁과 콘스탄티노스 5세 시기의 인구 증가, 공공 사업 실시, 조세 개혁은 일련의 영토 축소에도 불구하고 1204년까지 계속된 부흥의 시작을 알렸다.[300] 10세기부터 12세기 말까지, 동로마 제국은 화려한 번영과 사치스러운 모습을 만방에 과시했으며 여행자들은 수도에 축적된 막대한 부를 보고 감명을 받았다.[301]

제4차 십자군은 동지중해에서의 동로마 제조업의 붕괴와 서유럽권의 상업적 지배라는 대재앙을 초래하였다. 팔레올로고스 왕조는 무너져가던 경제를 회복시키려 노력했지만, 후기의 동로마 제국은 국내외의 경제를 제대로 통제하지 못하였다. 12세기 이후로 이탈리아의 여러 해양 도시국가들의 상공업 발전에 밀려나 제국 내 산업은 쇠퇴하였으며, 해군력 제공을 담보로 이들에게 각종 무역 특권을 부여함으로써 무역에서 창출되던 이익도 잃은 제국은 쇠퇴일로에 들어섰다. 점차 동로마 제국은 교역과 가격 매커니즘, 귀금속 유통 방면에서 영향력을 상실하였는데, 어떤 학자들은 화폐 주조권도 통제하지 못하게 되었다고 추정하기도 한다.[301][302]

동로마 제국의 주요 경제적 기반 중 하나는 제국의 해양지향적 성격에 의해 육성된 무역이었다. 섬유 및 견직물은 단연코 수출품들 가운데 가장 중요한 품목이었을 것이며 이집트에 수출되었을 뿐만 아니라 불가리아 및 서방에서 유통되었다.[303] 제국은 국내외 무역을 강력하게 통제했을 뿐만 아니라 화폐 주조를 독점하였다. 또한 콘스탄티노폴리스 행정부는 금리 역시 직접 조절하였으며 특별한 이해관계가 있는 길드와 조합들의 활동을 제한하고 이자율에 대해 공식적인 통제권을 행사하려 시도했다. 황제와 관료들은 위기가 닥쳤을 때 경제에 개입하여 수도의 물자 공급을 보장하고, 곡물 가격을 낮추기 위해 노력했다. 마지막으로, 정부는 과세를 통해 잉여금의 일부를 징수하고 이를 관료들에 대한 급여 형태의 재분배 또는 공공 사업에 대한 투자 형태로 다시 유통시켰다.[304] 그러나 국가에 의한 경제 통제는 11세기 초까지로 한정되며 8~9세기 이래로 경제 전반은 점점 민간에서 역량을 강화하면서 자유로운 무역을 추구하는 방향으로 점차 변화되었다.

주요 산업인 농업은 고대 그리스-로마 시대 이래 별로 기술의 진보가 없었다. 하지만 고대에서 중세까지는 서유럽보다 고도의 농업 기술을 가지고 있었고 유럽의 농업 발전에 큰 영향을 미쳤다. 9 ~ 13세기에 서유럽과 중동에서 농업 기술력과 생산성이 발전하면서, 제국의 농업 기술은 상대적인 우위를 잃었다. 기술의 발전은 이중괭이와 가벼운 쟁기에서 멈추었지만, 이것은 굳이 깊게 땅을 팔 이유가 없는 동지중해의 자연 환경과 밀접한 관련이 있었으며[305] 오히려 자연 환경에 농민들이 적응한 결과라고 볼 수 있었다.

프랑스 북부와 영국의 고지대, 독일을 위시한 여러 지역들은 충적토가 많아 고대부터 사용하던 경형 쟁기로는 경작이 어려웠다. 그래서 이 지역들에서는 새로이 개발된 중형 쟁기를 써서 단단하고 끈적끈적한 토양을 경작해야만 그 토양의 풍부한 양분을 온전히 활용하여 생산량을 늘릴 수 있었다. 반면 지중해 일대와 프랑스 남부 지역은 상대적으로 값이 비싸고 유지 비용이 높은 중형 쟁기를 쓸 필요가 없었고 깊이 갈이를 하면 수분이 지면으로 빠지거나 모래만 나왔기 때문에 오히려 쓰지 않는 것이 더 나았다. 그래서 농업과 관련해 다양한 지식을 갖추고 있던 북유럽인 및 동유럽인들이 대규모로 동로마 제국으로 이주해 왔음에도 중형 쟁기를 위시한 농기구들이 제국 내부에서 확산되는 모습이 보이지 않는 것은 지극히 환경적인 요인이였을지도 모른다.

동로마의 노동 생산성은 14세기에 이르기까지 지속적으로 발전했는데 이는 단순한 기술적 발전뿐만 아니라 사회적으로 토지 소유 형태와 더불어 노동 집약적인 경작 방식의 도입 등과 깊은 관련이 있었다. 거대하게 관개를 진행한 아랍과 달리, 동로마 제국에서는 농민들과 지역 토후들이 자체적으로 터널을 건설하고 거기에 관개 수로를 판 뒤 물레방아를 설치하는 등의 번거로운 작업이 필요했다. 그러나 그동안에 서유럽의 생산성은 배로 늘어났으며 이슬람권 역시 관개 사업을 시도하고 생산성이 높은 동양의 작물을 도입함으로써 수확량을 두 배로 증대시켰다. 따라서 동로마 제국의 농업 기술은 초기에는 앞서 있었으나 점차 규모의 측면에서 압도적인 서유럽에 뒤쳐지는 모습을 보였다. 시리아와 북아프리카, 소아시아와 같은 곡창지대를 잃은 후에는 인구부양 능력이 점진적으로 감소하였다. 12세기부터는 서유럽이나 중동에서도 농업 기술이 개선되면서 제국의 농업 기술이 눈에 띄게 낙후되었다.

레온 6세는 그리스어로 동로마 법의 완전한 성문화를 이루어내는 업적을 달성하였다. 60권에 달하는 이 기념비적인 작품은 이후의 모든 동로마 법의 기초가 되었고 오늘날에도 여전히 연구되고 있다. 황제는 또한 제국의 행정을 개혁하여 각 지역의 행정 구역(테마)의 경계를 새롭게 설정했으며, 계급과 특권의 체계를 정비하고 콘스탄티노폴리스의 다양한 무역 길드의 행동을 규제했다. 레온 6세의 개혁은 이전의 제국의 분열을 해소하는 데 많은 도움이 되었을 뿐만 아니라 콘스탄티노폴리스 정부에 대한 중앙집권화적인 정책을 가능하도록 했다. 그러나 제국의 증가하는 군사적 성공은 근본적으로 농민들을 농노나 소작농의 상태로 전락시켰으며, 지방 귀족들의 권력을 강화하고 이들에게 힘을 실어주게 만들었다.

이 시기에 콘스탄티노폴리스는 대단히 번영하여, 9~10세기에 약 40만 명의 인구를 가진 당대 유럽에서 가장 규모가 크고 부유한 도시로 거듭났다. 또한 세금 징수, 국내 행정 및 외교 정책을 감독하는 유능한 귀족과 공무원들로 구성된 관료 체계가 조직되기도 했다. 황제들은 또한 서유럽과의 무역, 특히 비단과 금속 세공품 등의 판매를 통해 제국의 부를 늘리는 데에 관심을 가졌다.[215]

8. 일상생활

동로마 제국의 초기 문화는 후기 그리스-로마 문화와 유사했지만, 제국이 존속하면서 점차 발칸 반도 및 아나톨리아 지역의 토착 문화와 비슷하게 변화했다.

동로마인들은 백개먼이라 알려진 주사위 보드게임 타불라(비잔틴 그리스어: τάβλη)를 즐겨했다.[318] 귀족들은 말을 타면서 하는 게임, 특히 오늘날의 폴로와 비슷한 치카니온을 즐겼다. 사산 왕조에서 유래한 이 게임은 테오도시우스 2세 시기에 콘스탄티노폴리스 대궁전 내부에 전용 경기장인 "티카니스테리온"이 지어질 정도로 유행했다. 바실리오스 1세는 이 게임에 뛰어났으며, 알렉산드로스는 경기 중 탈진으로 사망하기도 했다.[319][320] 전차 경주 역시 인기가 있었으며 히포드롬 시기에는 제국 전역에서 개최되었다.

8. 1. 요리

동로마 제국의 초기 요리 문화는 후기 그리스-로마 문화와 비슷했지만, 제국이 존속한 약 1,000년 동안 점차 발칸 반도와 아나톨리아 지역의 문화와 비슷하게 변화했다. 그럼에도 불구하고, 동로마 요리는 여전히 그리스-로마의 생선 소스와 같은 조미료에 크게 의존했다.[315]동로마 제국에는 오늘날 우리에게 친숙한 음식들도 있었다. 예를 들어 소금에 절인 고기인 파스티르마("파스톤"paston),[306][307][308] 견과류 페이스트리인 바클라바("콥토플라코스κοπτοπλακοῦς"),[309][310][311] 티로피타(plakountas tetyromenous/tyritas plakountas) 등이 있었다.[312][313][314]

중세 시대에 유명했던 달콤한 와인들도 있었다. 모넴바시아산 말바시아, 코만다리아, 럼니 와인 등이 그 예이다. 송진으로 맛을 낸 와인인 레치나는 오늘날 그리스에도 존재하는데, 당시 방문객들에게는 그다지 좋은 반응을 얻지 못했던 것 같다. 968년 독일 신성로마제국 황제 오토 1세가 파견한 사절 크레모나의 리우트프란트는 레치나를 맛보고 "피치, 송진, 석고가 섞여 우리의 재앙을 가중시키는 맛이었으므로 차마 마실 수가 없는 것이었다"라고 기록했다.[315]

가룸과 같은 액젓 조미료 역시 익숙하지 않은 사람들에게는 좋은 식재료가 아니었다. 리우트프란트는 가룸을 맛보고 "극도로 나쁜 생선 술"이라고 평가했다.[315] 동로마 제국은 보리를 발효한 조미료 소스인 뮤리를 사용하기도 했는데, 이것은 간장과 마찬가지로 음식에 감칠맛을 더했을 것이다.[316][317]

8. 2. 여가생활

동로마인들은 백개먼으로 알려진 주사위 보드게임 타불라 (비잔틴 그리스어: τάβλη)를 즐겨했다. 이 게임은 대중들 사이에서 인기가 높았다.[318] 귀족들은 말을 타면서 하는 게임, 특히 오늘날의 폴로와 비슷한 치카니온을 즐겼다. 이 게임은 사산 왕조에서 유래했지만, 테오도시우스 2세 시기에 도입되어 콘스탄티노폴리스 대궁전 내부에 치카니온 경기장인 "티카니스테리온"이 지어졌다. 바실리오스 1세는 이 게임에 뛰어났고, 알렉산드로스는 경기 중 탈진으로 사망했다. 알렉시오스 1세는 타타키오스와 경기 중 부상을 입었고, 트라페준타의 요안니스 1세도 경기 중 치명적인 부상을 입었다.[319][320] 콘스탄티노폴리스와 트라페준타 외에도, 스파르타, 에페소스, 아테네와 같이 번성한 도시의 귀족들도 치카니온을 즐겼다.[321] 치카니온은 마누일 1세 황제 시기에 십자군에 의해 서방에 소개되었다. 전차 경주 역시 인기가 있었으며 히포드롬 시기에는 제국 전역에서 개최되었다. 전차 경주에는 4개의 주요 팀이 있었는데, 유니폼 색상에 따라 구분되었으며, 나중에는 팬들이 이를 따라 착용하였다. 동로마 시대에는 베네티(청색)와 프라시니(녹색) 팀만 남았다. 유스티니아누스 1세는 베네티 팀의 팬이었다고 한다.9. 예술

동로마 제국과 그 영향을 받은 여러 지역에서는 독특한 건축, 회화 등 다양한 예술이 발전했다. 동로마 양식은 무역을 통해 각 나라와 교류하면서 퍼져나갔는데, 특히 이탈리아와 시칠리아에서는 12세기까지 변형된 형태로 남아있다가 르네상스라는 새로운 예술 형성에 영향을 주었다.

12세기에는 모자이크화가 부흥하고 지역적인 건축 학파들이 여러 독특한 양식을 창조하면서 각지에 문화적 영향을 전파했다.[341] 이 시기 동로마 제국에서는 고전 시대 저술에 대한 관심이 되살아나면서 초기 인본주의의 모델을 제시하는 "르네상스"가 나타났다.[342] 테살로니케의 에우스타티오스는 동로마 제국의 대표적인 인본주의자였다.[342]

9. 1. 건축

동로마 건축, 특히 종교 건축물은 이집트와 아라비아에서부터 루마니아, 러시아에 이르기까지 다양한 지역에서 그 영향을 찾아볼 수 있다. 동로마 건축은 돔을 사용하는 독자적인 양식으로 유명하다. 이는 바실리카 양식을 선호하던 서유럽 교회와는 대조적으로, 정사각형 교차 양식과 같이 중앙 집중적인 평면 구조를 가진 동유럽 지역의 동로마 교회에서 주로 나타난다.[322]동로마 교회 건축은 황금색 배경의 모자이크를 광범위하게 사용하고, 대리석 기둥, 유리로 된 천장 및 호화로운 장식들을 사용하는 것이 특징이다. 동로마 건축가들은 고대 그리스와 달리 대리석을 내부 장식에 주로 사용했다. 또한 돌과 벽돌을 사용하고 창문에는 얇은 알라바스터 시트를 발랐다. 모자이크는 벽돌 벽과 프레스코화로 꾸며지지 않은 표면을 장식하는 데 사용되었다. 초기 동로마 시대 모자이크의 대표적인 예시는 그리스 테살로니키의 하기오스 데메트리오스, 이탈리아 라벤나의 산 아폴리나레 누오보 대성당, 튀르키예 이스탄불의 하기아 소피아 대성당이 있다. 기독교 전례는 보통 교회 내부에서 행해졌기 때문에, 외부는 장식이 거의 없거나 아예 꾸미지 않는 경우도 있었다.[323][324]

9. 2. 미술

동로마 제국과 그 영향을 받은 여러 지역에서는 건축, 회화를 비롯한 여러 독특한 예술을 남겼다. 동로마의 양식은 무역을 통해 각 나라와 교류하면서 퍼져나갔는데, 특히 이탈리아 및 시칠리아에서는 12세기까지 변형된 형태로 남아있다가 르네상스라는 새로운 예술의 형성에 영향을 주었다.동로마 건축은 특히 종교적인 건축물들에서 그 영향을 찾아볼 수 있는데, 이집트와 아라비아에서부터 시작하여 루마니아, 심지어 러시아에 이르기까지 다양한 지역에서 발견된다. 동로마 건축은 돔을 사용하는 독자적인 건축 양식으로 유명하다. 중세 서유럽 교회들이 선호하던 바실리카 양식과는 매우 대조적이게도, 동로마 교회는 보통 동유럽 지역의 중세 동로마 교회에서 자주 보이는 정사각형 교차 양식과 같이 조금 더 중앙 집중적인 지상 계획을 가지고 있었다.[322] 또한 황금색 배경의 모자이크를 광범위하게 사용하는 것을 포함하여 대리석 기둥, 유리로 된 천장 및 호화로운 장식들을 사용하는 것 역시 종종 동로마 교회만의 특징으로 여겨진다. 동로마의 건축가들은 고대 그리스의 구조적인 역할과는 대조적으로 대리석을 대부분 내부를 장식하는데 사용했다. 또한 주로 돌과 벽돌들도 사용되었으며 창문에는 얇은 알라바스터 시트를 발랐다. 모자이크는 벽돌제 벽과 프레스코화로 꾸며지지 않는 다른 표면들을 장식하는 데 사용되었다. 초기 동로마 시대 모자이크의 좋은 예는 그리스 테살로니키의 하기오스 데메트리오스, 이탈리아 라벤나의 산 아폴리나레 누오보 대성당, 그리고 튀르키예 이스탄불의 하기아 소피아 대성당이 있다. 기독교 전례는 보통 교회 내부에서 행해졌으며, 따라서 외부는 장식이 거의 없거나 아예 꾸미지 않는 경우도 있었다.[323][324]

중세와 근세를 거치면서 살아남은 동로마 미술품의 대부분은 종교적인 색채를 띠고 있으며 특정 시기를 제외하고는 모두 관습적이고 신중하게 통제된 교회 신학을 예술적인 용어로 변환하는 전통 방식을 따르고 있다. 그림은 주로 프레스코화, 채색본 및 목판화 양식으로 그려졌는데, 특히 초기에는 모자이크화가 대세였으며 조그만한 상아 조각품들을 제외하고는 구상적인 조각 작품이 매우 드물었다. 채색본은 더 큰 작품에서 사라졌던 고전적 사실주의 전통의 일부를 끝까지 보존했다.[328] 동로마 미술은 서유럽에서 매우 명망 있고 많은 사람들이 찾던 미술이었으며, 그 시기가 끝날 무렵까지 중세 미술에 지속적인 영향력을 유지했다. 이것은 동로마 양식이 12세기를 거쳐 변형된 형태로 지속되면서 이탈리아 르네상스 예술에 대한 형성적인 영향을 미친 이탈리아에서 특히 더 그러했다. 그러나 동로마 미술에 영향을 미친 여타 미술 양식들은 거의 없었고, 오히려 동방 정교회권의 확장과 함께 동로마 미술과 그 양식은 정교회 세계와 그 너머로 퍼져나갔다.[329]

9. 3. 문학

동로마 문학은 그리스어, 기독교, 로마, 동방이라는 네 가지 요소를 꼽을 수 있다. 혹은 역사, 연대기, 백과사전, 수필, 세속 시문으로 구분하기도 하며, 그 외에 교회 및 신학 문학과 민중 시가 등이 있다. 다만 동로마 문학은 대개 중세 시대의 모든 그리스어 문학을 통칭하는 말이었다.[330] 제국은 언어적으로 다민족 국가였으나, 현존하는 대부분의 기록은 중세 그리스어로 작성되었으며,[330] 학술 언어인 아티케 그리스어와 토착어 코이네 그리스어가 함께 쓰이는 양층언어 구성을 보였다.[330]동로마 문학 초기(330~650)는 헬레니즘, 기독교, 여러 다른 종교들의 영향을 받았다.[330] 웅변술을 배운 그리스 교회의 교부들은 이러한 영향을 통합하려 했다.[330] 요안니스 크리소스톰, 아레오파가이트, 프로코피오스 등 초기 작가들은 제국의 현실에 맞게 고대의 형태를 재창조하고자 했다.[330] 신학적 성격의 기적 이야기나 서사는 당대에 혁신적이고 인기를 끌었으며,[330] 《사막의 아버지들의 말씀(ἀποφθέγματα τῶν πατέρων|아포프테그마타 톤 파테론grc)》은 거의 모든 동로마 수도원에서 필사되고 모방되었다.[330] 동로마 암흑기(650~800)에는 대부분의 문헌이 중단되었지만, 고백자 막시무스, 콘스탄티노플의 게르마누스 1세, 다마스쿠스의 요안니스 등 일부 신학자들은 활동을 이어갔다.[330]

이후 백과전서주의 시대(800~1000)에 동로마인들은 문학의 새로운 확산을 경험했으며, 일부 신학자들은 초기 헬레니즘-기독교 문화를 부활시켰다.[330] 고대 그리스 철학자들의 작품과 호메로스의 작품 등 비극적인 서사시들이 번역되었고, 기독교 성인 전기 문학이 크게 개편되었다.[330] 수도원 문학은 10세기 후반 신학자 시몬이 등장하기 전까지는 부족했다.[330] 미하일 프셀로스, 테오도레 프로드로모스등 시메온의 새로운 세대(1000~1250)는 기존의 백과전서주의식 질서 강조를 거부하고, 신비주의, 작가의 목소리, 영웅주의, 유머, 사랑 등 개인 중심의 다양한 주제에 관심을 가졌다.[330] 이 시대에는 헬레니즘 문학에서 영감을 받은 동로마 로맨스와 웅변술, 역사학, 디제네스 아크리타스(Διγενῆς Ἀκρίτας|디게네스 아크리타스grc) 등 서사시에 대한 기사도적 접근법이 주를 이루었다.[330]

제국 말기에는 기독교 성인 전기 문학이 다시 나타나고 서방의 영향력이 커졌으며, 많은 그리스어 서적이 라틴어로 번역되었다.[330] 게미스토스 플레톤, 베사리온 등은 이탈리아 르네상스에 큰 영향을 준 고전 전통을 보존하고 인간의 악행에 대한 새로운 관점을 주장했다.[330]

현존하는 동로마 제국의 책 2~3천여 권 중 세속 시가, 역사, 과학, 의사과학(pseudo-science)을 다룬 책은 330권에 불과하다.[330] 동로마 제국의 세속 문학은 9세기에서 12세기 사이에 가장 발달했지만, 종교 문학(설교문, 전례문, 시, 신학, 신앙 논문 등)은 훨씬 이전에 발달하였다.[331]

12세기 동로마 제국에서는 고전 시대 저술에 대한 관심이 되살아나 "르네상스"로서 초기 인본주의의 모델을 제시했다.[342] 테살로니케의 에우스타티오스는 동로마 제국의 인본주의를 언급했다.[342] 7세기 이후 볼 수 없었던 고전 학문의 부흥과 함께 고전 작품 해설서 출판이 크게 늘었다.[343] 콤니노스 왕조 시기에는 고전 그리스 지식이 동로마 국경 너머 서양에 전해졌다.[344] 콤니노스 시대는 번영과 문화적 측면에서 동로마 역사의 정점 중 하나였으며, 콘스탄티노폴리스는 규모, 부, 문화 면에서 당대 기독교 세계의 선도적인 도시였다.[345][346] 고대 그리스 철학에 대한 새로운 관심과 함께 토착 그리스어로 작성된 문학 작품들이 증가했다.[343] 비잔틴 예술과 문학은 유럽에서 탁월한 지위를 차지했으며, 이 시기 비잔틴 예술이 서양에 미친 문화적 영향은 매우 컸고 오랫동안 지속되었다.[344]

9. 4. 음악

비잔틴 음악은 초기 그리스도교 평성가, 유대 음악, 그리고 다양한 고대 음악에서 유래하였지만, 고대 그리스 음악과의 정확한 연관성은 불확실하다.[333] 성음악과 세속 음악 전통을 모두 포함하지만, 세속 음악은 거의 알려지지 않은 반면, 성음악은 21세기에 이르기까지 동방 정교회 예배의 중심 음악으로 남아 있다.[332] 비잔틴 성가로 알려진 제국의 교회 음악은 그리스어로 부르는 독창적인 무반주 모노디 성악 음악이었다. 8세기부터 성가 선율은 ''옥토에코스'' 체계, 즉 8개의 음계—에코스 (ἦχος|히코스grc)—에 의해 지배되었으며, 각 음계는 작곡을 위한 미리 정해진 모티프 공식을 제공한다. 이러한 공식은 적절한 텍스트 강세와 때때로 텍스트 페인팅을 위해 선택되었고, 그런 다음 센토니제이션 방식으로 다양한 찬송가나 시편으로 통합되었다.비잔틴 성가는 비잔틴 전례의 중심이었지만, 초기 음악은 악보로 기록되지 않았다. 초기 단절적인 짧은 찬송가인 트로파리온도 포함된다. 원시 익포네틱 표기법(9세기 이후)은 간단한 낭송 패턴을 표시했지만, 뉘마틱 팔레오-비잔틴 표기법 체계는 10세기에 등장했고, 12세기 중반 이후의 중세 비잔틴 "원형 악보"는 최초의 완전한 음정적 체계이다. 저명한 작곡가들과 함께 여러 가지 주요 형식이 발전했다. 장대한 콘타키온(5세기 이후), 로마노스 멜로디스토스가 대중화시킨 카논(7세기 후반 이후), 크레타의 안드레아스가 발전시킨 그리고 짧은 스티케론(적어도 8세기 이후), 카시아가 옹호한 것 등이다. 팔라이올로고스 시대에 이르러 엄격한 작곡 규칙의 지배력이 약해지고 요한 쿠쿠젤레스는 제국 이후 신비잔틴 음악에 깊은 영향을 미칠 더욱 장식적인 "칼로포닉" 스타일을 선호하는 새로운 학파를 이끌었다.

세속 음악은 종종 국가의 후원을 받았으며, 일상생활에 널리 보급되어 다양한 의식, 축제 및 연극에 등장했다. 세속 성악 음악은 거의 악보로 기록되지 않았으며, 현존하는 악보는 훨씬 후대의 것이어서 이 전통이 구전 전통을 통해 전해졌고 아마도 즉흥적인 것이었음을 시사한다. 예배에 사용이 금지되었지만, 다양한 비잔틴 악기들이 세속적인 환경에서 번성했지만, 악보로 남아 있는 기악 음악은 없다. 기악 연주자들이 즉흥 연주를 했는지, 아니면 단성으로 또는 헤테로포닉으로 성악가를 따라 연주했는지는 불확실하다. 가장 잘 알려진 악기 중에는 서커스와 황실 행사에 사용된 수력 오르간, 고대 그리스에서 유래한 아울로스(관악기), 현악기를 뜯어서 연주하는 탐부라스, 그리고 가장 대중적인 비잔틴 리라가 있다. 주요 장르에는 칭찬이나 인사의 아클라마티오 찬가, 축하 아크리틱 노래, 고대 심포지엄을 기반으로 한 기악 연회인 심포지엄, 그리고 무용 음악이 포함된다.